DENGAN METODE PERENDAMAN

Oleh:

ALFI OKTAVIYANOR NIM: 110500025

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL HUTAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA S A M A R I N D A

DENGAN METODE PERENDAMAN

Oleh:

ALFI OKTAVIYANOR NIM: 110500025

Karya Ilmiah Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sebutan Ahli Madya pada Program Diploma III Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL HUTAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA S A M A R I N D A

DENGAN METODE PERENDAMAN

Oleh:

ALFI OKTAVIYANOR NIM: 110500025

Karya Ilmiah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Ahli Madya pada Program Diploma III Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL HUTAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA SAMARINDA

Judul Karya Ilmiah : Pemanfaatan Asap Cair Sebagai Bahan Pengawet Kayu Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) Dengan Metode Perendaman

Nama : Alfi Oktaviyanor

NIM : 110500025

Program Studi : Teknologi Hasil Hutan

Jurusan : Teknologi Pertanian

Lulus Ujian Pada Tanggal: 28 Agustus 2014 Pembimbing,

Heriad Daud Salusu, S. Hut, MP NIP. 197008301997031001

Penguji II,

Abdul Rasyid Zarta, S. Hut, MP NIP. 197508271999031001 Penguji I,

Firna Novari, S. Hut, MP NIP. 197107171997022001

Menyetujui,

Ketua Program Studi Teknologi Hasil Hutan

Ir. Syafi’i, MP NIP. 196806101995121001

Mengesahkan,

Ketua Jurusan Teknologi Pertanian

Heriad Daud Salusu, S. Hut, MP NIP. 197008301997031001

ALFI OKTAVIYANOR. Pemanfaatan Asap Cair Sebagai Bahan Pengawet Kayu Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) Dengan Metode Perendaman (di bawah bimbingan HERIAD DAUD SALUSU).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya pengetahuan dan pemanfaatan asap cair sebagai bahan pengawet dalam industri pengolahan kayu. Kayu karet banyak digunakan sebagai bahan baku furnitur di dalam ruangan terutama furnitur di ruang dapur. Top table kitchen set, peralatan dapur misalnya tatakan pisau, alat masak dan kursi makan sangat cocok menggunakan bahan baku kayu karet. Oleh karena itu kebanyakan produsen peralatan dapur memiliki stok kayu karet yang sangat besar. Dengan kondisi minimnya kayu teras pada kayu karet, penanganan jenis kayu ini harus hati-hati dan tepat waktu. Sangat penting sebagai sebuah proses utama pada kayu karet adalah dengan melakukan pengawetan, maka disinilah peran dari asap cair sebagai bahan pengawet alami yang dapat menggantikan fungsi dari bahan pengawet kimia dengan maksud menekan biaya sekaligus ramah lingkungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pemberian asap cair dengan metode perendaman terhadap pengawetan kayu karet.

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan data dan informasi tentang pemanfaatan asap cair untuk pengawetan kayu karet kepada para pembaca serta masyarakat yang bergerak di dalam industri pengolahan kayu karet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asap cair dengan konsentrasi 25% dapat menghambat serangan jamur (blue stain) selama 11 hari dan asap cair dengan konsentrasi 50% dapat menghambat serangan jamur (blue stain) selama 12 hari sejak proses pengamatan dimulai serta menurunkan pertumbuhan jamur pada kayu karet hingga 50%.

Alfi Oktaviyanor lahir pada tanggal 10 Oktober 1993 di Samarinda, Kalimatan Timur. Merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Warsono dan Ibu Wahidah.

Tahun 1999 memulai pendidikan formal pada SD Negeri 022 Samarinda, dan lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 16 Samarinda, lulus tahun 2008, selanjutnya melanjutkan ke SMA Negeri 8 Samarinda dan lulus tahun 2011 dan pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Pada tanggal 03 Maret 2014 sampai 30 April 2014 mengikuti program Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. Intracawood Manufacturing Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagai syarat memperoleh predikat Ahli Madya Kehutanan, penulis mengadakan penelitian dengan judul "Pemanfaatan Asap Cair Sebagai Bahan Pengawet Kayu Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) Dengan Metode Perendaman" di bawah bimbingan Bapak Heriad Daud Salusu, S. Hut, MP.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu

Wata’ala, yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini disusun berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan di Laboratorium Hasil Hutan Non Kayu dan

Laboratorium Rekayasa Pengolahan Kayu Program Studi Teknologi Hasil Hutan.

Penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini dilaksanakan dari bulan Juni - Juli

tahun 2014, yang merupakan syarat untuk menyelesaikan tugas akhir di

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dan mendapatkan sebutan Ahli Madya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan kepada :

1. Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Teknologi Pertanian yaitu Bapak

Heriad Daud Salusu, S. Hut, MP

2. Kepala Laboratorium Hasil Hutan Non Kayu sekaligus Dosen Penguji Ibu Firna

Novari, S.Hut, MP

3. Kepala Laboratorium Rekayasa Pengolahan Kayu, yaitu Bapak Ir.

Yusdiansyah, MP

4. Dosen Penguji, yaitu Bapak Abdul Rasyid Zarta S.Hut, MP

5. Ketua Program Studi Teknologi Hasil Hutan, yaitu Bapak Ir. Syafi’i, MP.

6. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, yaitu Bapak Ir. Wartomo, MP

7. Para Staf pengajar, administrasi dan PLP di Program Studi Teknologi Hasil

Hutan.

8. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik secara

9. Christion Yoel Septian dan Rachman Suryana, serta rekan-rekan angkatan 2011 tanpa terkecuali yang telah banyak mendukung dan memberikan semangat.

Walaupun sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, penulis menyadari

masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan ini, namun

semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Amin.

Penulis

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN PENGESAHAN……….. ii ABSTRAK ………. iii RIWAYAT HIDUP ……….. iv KATA PENGANTAR ………. v

DAFTAR ISI ……… vii

DAFTAR TABEL ……… viii

DAFTAR GAMBAR ……….. ix

I. PENDAHULUAN II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Asap Cair ………. 4

B. Komponen-Komponen Asap Cair ……… 5

C. Manfaat Asap Cair Dalam Pengawetan Kayu ……..………. 6

D. Risalah Jenis Kayu Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) ……….. 8

E. Pengawetan Kayu ………. 10

III. METODE PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian ……….. 17

B. Alat dan Bahan Penelitian ……… 17

C. Prosedur Penelitian ……… 18

D. Penghitungan Data ……… 20

E. Pengolahan Data ……… 21

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil ………. 22

B. Pembahasan ……….. 23

V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ……….. 29

B. Saran ……… 29

DAFTAR PUSTAKA ………. 30

DAFTAR TABEL

No mor Tubuh Utama Halaman

1. Perbandingan Asap Cair dan Zat Pengawet Kimia dari Berbagai

Produk……….………. 7 2. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian……… 17 3. Persentase Luasan Serangan Jamur (Blue stain) pada Contoh Uji

Kayu Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)……….. 22

Lampiran

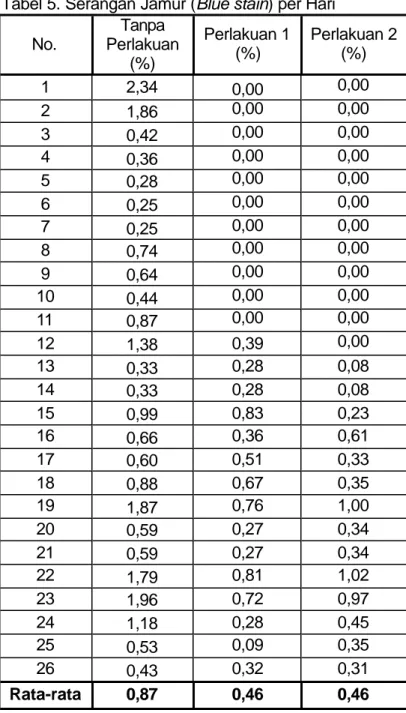

4. Kadar Air Kering Udara Contoh Uji………. 33 5. Serangan Jamur (Blue stain) per Hari………... 34

DAFTAR GAMBAR

Nomor Tubuh Utama Halaman

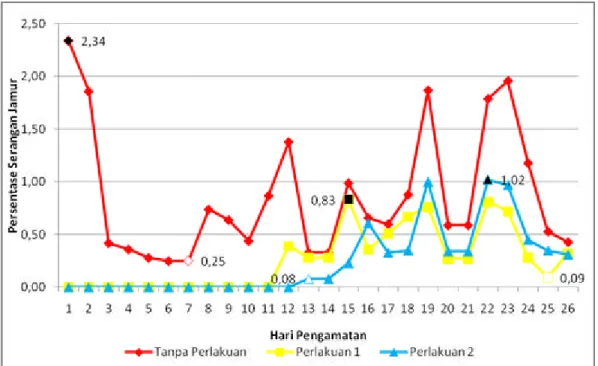

1. Perbandingan Peningkatan Serangan Jamur pada Contoh Uji

Selama Pengamatan……… 23

2. Peningkatan Serangan Jamur pada Contoh Uji Tanpa Perlakuan…... 24

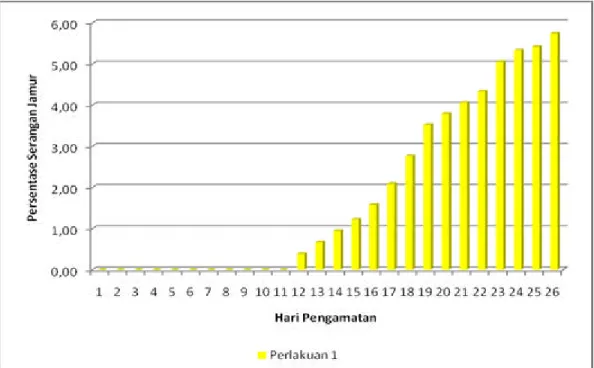

3. Peningkatan Serangan Jamur pada Contoh Uji dengan Perendaman dalam Asap Cair Konsentrasi 25% ……… 25

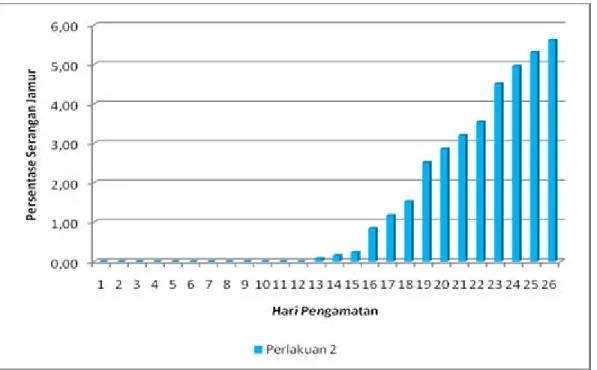

4. Peningkatan Serangan Jamur pada Contoh Uji dengan Perendaman dalam Asap Cair Konsentrasi 50% ……… 26

Lampiran 5. Grafik Luasan Serangan Jamur (Blue stain) per hari ……… 35

6. Proses Pembelahan Kayu Karet Menggunakan Chainsaw…………... 35

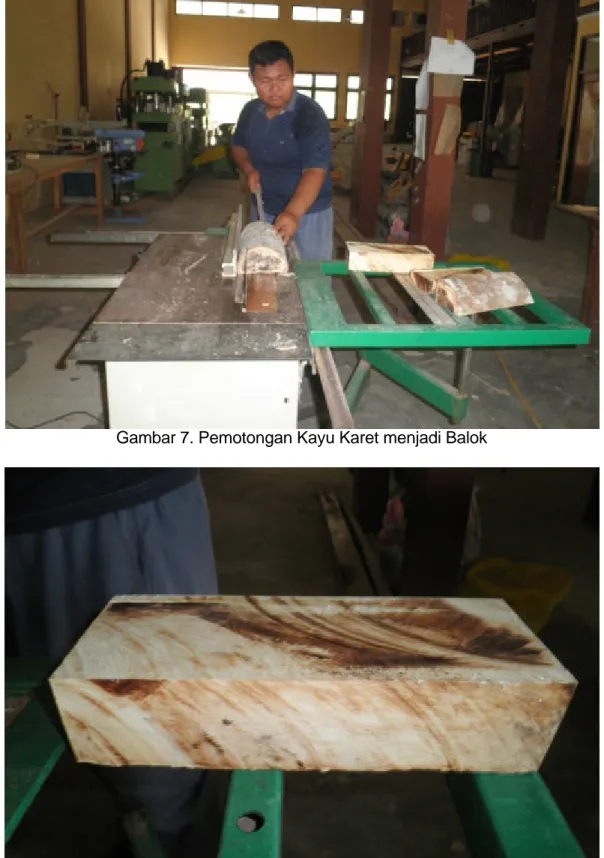

7. Pemotongan Kayu Karet Menjadi Balok……… 36

8. Balok Kayu Karet………. ……… 36

9. Penyerutan Balok Kayu Karet untuk Memperhalus Permukaan Balok………. ….……… 37

10. Balok Kayu Karet Hasil Penyerutan Menggunakan Mesin Sander ….. 37

11. Pemotongan Balok Menjadi Papan Mini Berukuran 10 cm x4 cm x 1 cm Sebagai Contoh Uji………..……… 38

12. Contoh Uji dengan Ukuran 10 cm x 4 cm x 1 cm ……….. 38

13. Menimbang Kadar Air Kering Udara Contoh Uji……….. 39

14. Asap Cair Grade 3 Hasil Pirolisis Kayu Karet ………. 39

15. Pembuatan Larutan Pengawet dari Asap Cair ……… 40

16. Perendaman Contoh Uji di dalam Larutan Pengawet dari Asap Cair selama 24 Jam……….………. 41

17. Proses Pengeringan Contoh uji dengan Cara Penyusunan Tumpang Tindih………. ……… 41

18. Pengukuran Serangan Jamur pada Contoh Uji Menggunakan Milimeter Blok Transparan…… ……….. 42

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan potensi hutan paling besar di benua Asia dan di dunia. Luas seluruh hutan di Indonesia adalah 133.300.543,98 ha. Ini mencakup kawasan suaka alam, hutan lindung dan hutan produksi di masing-masing provinsi di Indonesia.

Satu diantara hasil hutan yang utama adalah kayu. Kayu sebagai sumber kekayaan alam mempunyai peranan penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia, diantaranya adalah sebagai bahan bangunan, alat rumah tangga, jembatan, meubel, bantalan dan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pulp dan kertas.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan kayu sebagai bahan bangunan juga semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan kayu tersebut, Indonesia mempunyai sumber daya hutan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.

Tetapi dewasa ini, Kayu keras seperti ulin, bengkirai, dan sebagainya sudah sangat jarang ditemui sehingga dimanfaatkanlah kayu-kayu yang masih tersedia banyak disekitar kita, seperti kayu karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) yang biasanya hanya diambil getahnya untuk diolah menjadi berbagai produk olahan karet.

Kayu karet digunakan sebagai produk peralatan dapur, meubel, kerajinan dan produk olahan kayu lainnya, bahkan di Negara–negara maju seperti Singapura, Jepang, China dan beberapa Negara di Amerika Latin sudah menggunakan kayu karet sebagai bahan baku untuk papan partikel, papan serat, parquet flooring, moulding, laminating dan pulp. Dengan digunakannya kayu

karet pada industri penggergajian dan kayu olahan membuat para pengusaha harus memiliki stok bahan baku. Hal Inilah yang menjadi masalah dikarenakan kayu karet merupakan kayu yang tergolong kedalam kelas awet V, sehingga kayu karet sangat rentan terhadap serang oleh jamur (Blue stain) jika disimpan dalam waktu lama. Dengan kenyataan seperti ini, maka kayu karet perlu dilakukan proses pengawetan untuk meningkatkan kualitasnya.

Saat ini industri pengolahan kayu masih menggunakan zat kimia seperti

NaOH (Natrium Hidroksida) dan Boraks yang dianggap mencemari lingkungan.

Sehingga diperlukan bahan pengawet yang berasal dari bahan organik yang ramah lingkungan serta tidak kalah kemampuannya dengan zat kimia sebagai bahan pengawet, khususnya untuk mengawetkan kayu. Kini Asap cair mulai digunakan sebagai bahan pengawet pengganti zat kimia berbahaya. Asap cair merupakan suatu larutan yang diperoleh dari hasil destilasi asap kayu dalam air yang dibuat dengan mengkondensasikan asap cair hasil pirolisis. Asap cair dianggap tidak berbahaya karena berasal dari limbah pertanian dan perkebunan yang mudah didapat. Asap cair memiliki lebih dari 67 senyawa organik, diantaranya adalah senyawa Fenolat, Karbonil dan Asam yang diduga bisa menggantikan fungsi dari zat kimia, lebih alami, lebih aman dan tetap memberikan efek pengawetan pada kayu

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilihlah asap cair sebagai bahan pengawet untuk mengawetkan kayu karet dengan metode perendaman selama 24 jam dimana contoh uji terendam/tenggelam didalam larutan pengawet selama proses pengawetan. Metode ini dilakukan karena diduga lebih efektif dalam proses masuknya bahan pengawet kedalam contoh uji yang diawetkan. Asap cair yang digunakan dalam pengawetan ini merupakan asap cair grade 3 yang berasal dari bahan baku kayu karet yang tidak produktif lagi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pemberian asap cair dengan metode perendaman terhadap pengawetan kayu karet.

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan data dan informasi tentang pemanfaatan asap cair untuk pengawetan kayu karet kepada para pembaca serta masyarakat yang bergerak di dalam industri pengolahan kayu karet.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.

Pengertian Asap CairAsap diartikan sebagai suatu proses suspensi partikel – partikel padat dan cair dalam medium gas (Girard, 1992). Menurut Darmadji (2000) asap cair merupakan campuran larutan dari disperse asap kayu dalam air yang dibuat dengan mengkondensasikan asap cair hasil pirolisis. As ap cair hasil pirolisis ini tergantung pada bahan dasar dan suhu pirolisis.

Produksi asap cair merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna yang melibatkan reaksi dekomposisi karena pengaruh panas, polimerisasi dan kondensasi. Pada umumnya kayu keras akan menghasilkan aroma yang lebih unggul, lebih kaya kandungan aromatik dan lebih banyak mengandung senyawa asam dibandingkan kayu lunak (Girard, 1992).

Asap cair memiliki kemampuan untuk mengawetkan bahan makanan karena adanya senyawa asam, fenolat dan karbonil. Seperti yang dilaporkan

(Darmadji dkk, 2000), yang menyatakan bahwa pirolisis tempurung kelapa menghasilkan asap cair dengan kandungan senyawa fenol sebesar 4,13%, karbonil 11,3% dan asam 10,2%.

Asap memiliki kemampuan untuk mengawetkan bahan makanan, telah dilakukan di sidorejo untuk bandeng asap karena adanya senyawa fenolat, asam dan karbonil (Tranggono dkk, 1997).

Kualitas asap cair ditentukan oleh kondisi proses pembakaran, yaitu tekanan, suhu pembakaran dan lamanya waktu pembakaran, serta banyaknya kandungan asam, ter dan fenol di dalamnya. Kualitas asap cair juga ditentukan oleh kemurnian dari senyawa–senyawa yang terkandung didalamnya. Asap cair

mengandung kelompok senyawa asam dan turunannya, alkohol, aldehid, hidrokarbon, keton, fenol dan piridin. Pemurnian perlu dilakukan untuk memisahkan senyawa-senyawa tersebut sehingga didapatkan komponen asap cair yang diinginkan (Zaitsez, 1969).

B. Komponen – Komponen Asap Cair

1. Senyawa – senyawa Fenol

Senyawa fenol diduga berperan sebagai antioksidan sehingga dapat memperpanjang masa simpan produk asapan. Kandungan senyawa fenol dalam asapan sangat tergantung pada temperatur pirolisis kayu.

Menurut Girard (1992), kuantitas fenol pada kayu sangat bervariasi yaitu antara 10 -200 mg/kg. Beberapa jenis fenol yang biasanya terdapat dalam produk asapan adalah guaiakol dan siringol.

Senyawa fenol yang terdapat dalam asap kayu umumnya hirokarbon aromatik yang tersusun dari benzena dengan sejumlah gugus hidroksil yang terikat. Senyawa fenol ini juga dapat mengikat gugus-gugus lain seperti aldehid, keton, asam dan ester(Maga, 1987).

2. Senyawa – senyawa karbonil

Senyawa – senyawa karbonil dalam asap cair memiliki peranan pada pewarna dan citarasa produk asapan. Golongan senyawa ini mempunyai aroma seperti aroma caramel yang unik. Jenis senyawa karbonil yang terdapat dalam asap cair antara lain adalah vanillin dan siringaldehida. 3. Senyawa – senyawa asam

Senyawa asam mempunyai peranan sebagai anti bakteri dan membentuk cita rasa pada produk asapan. Senyawa asam ini antara lain adalah asam asetat, propionate, butirat dan valerat.

Girard (1992) menyatakan bahwa pembentukan berbagai senyawa HPA selama pembuatan asap tergantung dari beberapa hal, seperti temperatur pirolisis, waktu dan kelembaban udara pada proses pembuatan asap cair serta kandungan udara dalam kayu. Dikatakan juga bahwa semua proses yang menyebabkan terpisahnya partikel-partikel besar dari asap akan menurunkan kadar benzoapirena. Proses tersebut antara lain adalah pengendapan dan penyaringan.

4. Senyawa hidrokarbon polisiklis aromatis

Senyawa hidrokarbon polisiklis aromatis (HPA) dapat terbentuk pada proses pirolisis kayu. Senyawa hidrokarbon aromatik seperti benzoapirena merupakan senyawa yang memiliki pengaruh buruk karena bersifat karsinogen (Girard, 1992)

5. Senyawa benzo(a)pirena

Benzo(a)pirena mempunyai titik didih 3100C dan dapat menyebabkan kanker kulit jika dioleskan pada permukaan kulit akan tetapi proses yang terjadi memerlukan waktu yang lama (Winaprilani, 2003).

C. Manfaat Asap Cair dalam Pengawetan Kayu

Selama ini banyak industri kayu yang menggunakan soda api atau NaOH sebagai bahan pengawet kayu sekaligus memberi warna agar kayu yang sebenarnya masih muda menjadi terlihat tua. Dengan cara ini terjadi proses pemasakkan pada kayu. NaOH termasuk ke dalam basa keras, jika direaksikan dengan air, maka akan mengeluarkan panas. Pengaplikasian NaOH sangat banyak digunakan terutama di industri sabun dan katalis. Selain itu juga untuk memecah sumbatan pada saluran pembuangan. Sumbatan yang terdiri dari kotoran akan hancur bila terkena NaOH.

Tetapi dewasa menurut Manshuri (2010) sudah banyak industri yang beralih ke bahan pengawet alami seperti asap cair. Asap cair yang digunakan adalah asap cair grade 3. Asap cair yang berasal dari hasil pirolisis dan kondensasi bahan organik dari limbah pertanian memiliki lebih dari 67 senyawa

organik, diantaranya adalah senyawa Fenolat, Karbonil dan Asam yang ternyata

bisa menggantikan fungsi dari NaOH, lebih alami, lebih aman dan tetap memberikan efek pengawetan pada kayu.

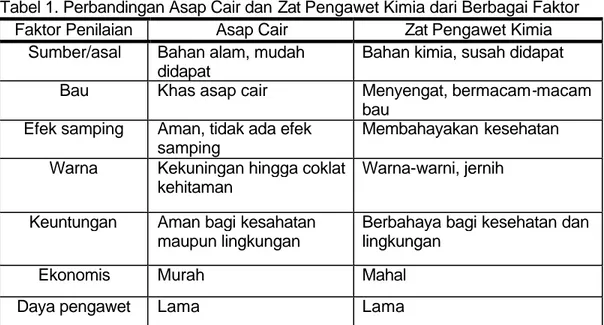

Industri kerajinan kayu yang sudah menggunakan asap cair sebagai bahan pengawet adalah wilayah Sumatera dan Jawa. Hal itu pertanda racun ditubuh telah terserap. Di bawah ini terdapat perbandingan efektivitas antara asap cair dan zat kimia sebagai bahan pengawet dari berbagai faktor Manshuri (2010)

Tabel 1. Perbandingan Asap Cair dan Zat Pengawet Kimia dari Berbagai Faktor

Faktor Penilaian Asap Cair Zat Pengawet Kimia

Sumber/asal Bahan alam, mudah

didapat

Bahan kimia, susah didapat

Bau Khas asap cair Menyengat, bermacam-macam

bau

Efek samping Aman, tidak ada efek

samping

Membahayakan kesehatan

Warna Kekuningan hingga coklat

kehitaman

Warna-warni, jernih

Keuntungan Aman bagi kesahatan

maupun lingkungan

Berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan

Ekonomis Murah Mahal

Daya pengawet Lama Lama

Menurut Manshuri (2010) asap cair digunakan sebagai bahan pengawet

karena mengandung senyawa fenol, asam dan karbonil. Senyawa fenol dalam asap cair berperan sebagai antioksidan sehingga mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh proses oksidasi. Asam dalam asap cair mempengaruhi umur

simpan produk yang diawetkan dengan asap cair. Sedangkan karbonil mempengaruhi warna produk asapan. Warna pada kayu mengalami penuaan menjadi lebih gelap setelah diawetkan menggunakan asap cair dengan metode perendaman maupun pencelupan.

D. Risalah Jenis Kayu Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

Kayu Karet oleh dunia internasional disebut Rubber wood pada awalnya hanya tumbuh di daerah Am azon, Brazil. Kemudian pada akhir abad 18 mulai dilakukan penanaman di daerah India namun tidak berhasil. Lalu dibawa hingga ke Singapura dan negara-negara Asia Tenggara lainnya termasuk tanah Jawa. Pohon karet dibudidayakan dengan tujuan utamanya untuk diambil getahnya sebagai bahan utama karet, hingga sekarang (Suheryanto, 2010).

Pohon karet bisa tumbuh hingga ketinggian 30 meter dan akan mulai diambil getahnya pada umur 5 - 6 tahun. Secara ekonomis kayu karet sangat efisien karena hanya akan ditebang dan dijadikan bahan baku industri furniture ketika sudah tidak menghasilkan karet. Setelah berumur 25 tahun pohon karet

tidak lagi menghasilkan latex sehingga sudah saatnya harus ditebang dan

digantikan dengan pohon baru (Suheryanto, 2010).

Kayu karet berwarna putih kekuningan, sedikit cream ketika baru saja dibelah atau dipotong. Ketika sudah mulai mengering akan berubah sedikit kecoklatan. Tidak terdapat perbedaan warna yang menyolok pada kayu gubal dengan kayu teras. Bisa dikatakan hampir tidak terdapat kayu teras pada rubberwood (Suheryanto, 2010).

Kayu karet tergolong kayu lunak - keras, tapi lumayan berat dengan densitas antara 435-625 kg/m3 dalam level kekeringan kayu 12%. Dengan sistem kiln dry konvensional, pengeringan kayu karet terhitung cepat dengan

jarak waktu antara 10-14 hari. Tidak terdapat banyak masalah pada kayu

melengkung sejauh penyusunan kayu di dalam KD (Kiln Dry) teratur dengan

baik. Secara keseluruhan, penyusutan kayu karet terhitung kecil, di bawah 2%

terutama pada arah Radialnya (Nancy dan Gunawani, 2012).

Menurut pengalaman proses mesin kayu karet tidak menimbulkan banyak

cacat pengerjaan, dan proses assembling ataupun pengeleman juga tidak

menimbulkan defect/cacat yang berarti. Pemotongan kayu pada sudut hingga 300 pun tetap halus dan rata. Kayu karet banyak digunakan sebagai bahan baku furnitur di dalam ruangan terutama furnitur di ruang dapur. Peralatan dapur misalnya tatakan pisau, alat masak dan kursi makan sangat cocok menggunakan

bahan baku kayu karet (Nancy dan Gunawani, 2012).

Oleh karena itu kebanyakan produsen peralatan dapur memiliki stok kayu karet yang sangat besar. Dengan kondisi minimnya kayu teras pada kayu karet, penanganan jenis kayu ini harus hati-hati dan tepat waktu. Sangat penting sebagai sebuah proses utama pada kayu karet adalah dengan melakukan pengawetan menggunakan bahan kimia agar menghindarkan kayu karet dari Blue stain atau serangga pemakan kayu (Nancy dan Gunawani, 2012).

Oleh karena itulah setelah penebangan, kayu karet harus segera direndam atau diawetkan dengan bahan kimia tertentu (dikenal dengan nama Borax) agar terhindar dari jamur dan serangga. Menurut Nadya (2012) hal ini dapat terjadi karena kayu karet termasuk ke dalam kelas awet V. Dalam klasifikasi kelas awet kayu,Kayu dikategorikan ke dalam beberapa kelas awet : 1) Kelas awet I (sangat awet), misal : kayu sonokeling, jati

2) Kelas awet II (awet), misal : kayu merbau, mahoni 3) Kelas awet III (kurang awet), misal : pinus

4) Kelas awet IV (tidak awet), misal : kayu sengon 5) Kelas awet V (sangat tidak awet) : kayu karet

E. Pengawetan Kayu

Pengawetan kayu merupakan metode untuk menambah tingkat keawetan dari kayu dengan perlakuan fisik maupun kimia. Pengawetan kayu bertujuan untuk menambah umur pakai kayu lebih lama, terutama kayu yang dipakai untuk material bangunan atau perabot luar ruangan, karena penggunaan tersebut yang paling rentan terhadap degradasi kayu akibat serangga/organisme maupun faktor abiotis (panas, hujan, lembab) (Prawira, 2012).

Keawetan kayu berhubungan erat dengan pemakaiannya. Kayu dikatakan awet bila mempunyai umur pakai lama. Kayu berumur pakai lama bila mampu menahan bermacam -macam faktor perusak kayu. Dengan kata lain, keawetan kayu ialah daya tahan suatu jenis kayu terhadap faktor-faktor perusak yang datang dari luar tubuh kayu itu sendiri. Kayu diselidiki keawetannya pada bagian kayu terasnya, sedangkan kayu gubalnya kurang diperhatikan. Pemakaian kayu menentukan pula umur keawetannya. Kayu, yang awet dipakai dalam konstruksi atap, belum pasti dapat bertahan lama bila digunakan di laut, ataupun tempat lain yang berhubungan langsung dengan tanah (Prawira, 2012).

Demikian pula kayu yang dianggap awet bila dipakai di Indonesia. Serangga perusak kayu juga berpengaruh besar. Kayu yang mampu menahan serangga rayap tanah, belum tentu mampu menahan serangan bubuk. Oleh karena itu tiap-tiap jenis kayu mempunyai keawetan yang berbeda pula. Misalnya

keawetan kayu meranti tidak akan sama dengan keawetan kayu jati (Prawira,

2012).

Menurut Anonim (2011) ada kalanya pada satu jenis kayu terdapat

keawetan yang berbeda, disebabkan oleh perbedaan ekologi tumbuh dari pohon tersebut. Dalam pengawetan kayu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berhasilnya proses pengawetan, yaitu :

1. Prinsip-prinsip dalam pengawetan kayu

Untuk pengawetan yang baik perlu diperhatikan prinsip-prinsip di bawah ini:

a. Pengawetan kayu harus merata pada seluruh bidang kayu.

b. Penetrasi dan retensi bahan pengawet diusahakan masuk sedalam dan sebanyak mungkin di dalam kayu.

c. Dalam pengawetan kayu bahan pengawet harus tahan terhadap pelunturan (faktor bahan pengawetnya).

d. Faktor waktu yang digunakan.

e. Metode pengawetan yang digunakan.

f. Faktor kayu sebelum diawetkan, meliputi jenis kayu, kadar air kayu, zat ekstraktif yang dikandung oleh kayu serta sifat-sifat lainnya.

g. Faktor perlatan yang dipakai serta manusia yang melaksanakannya. 2. Jenis pengawetan kayu

a. Pengawetan remanen atau sementara (prophylactis treatment) bertujuan menghindari serangan perusak kayu pada kayu basah (baru ditebang) antara lain Blue stain, bubuk kayu basah dan serangga lainnya. Bahan pengawet yang dipakai antara lain NaPCP (Natrium Penthaclor Phenol), Gammexane, Borax, baik untuk dolok maupun kayu gergajian basah. b. Pengawetan permanen bertujuan menahan semua faktor perusak kayu

dalam waktu selama mungkin. Yang perlu diperhatikan dalam pengawetan, kayu tidak boleh diproses lagi (diketam ataupun digergaji, dibor, dan lain-lain), sehingga terbukanya permukaan kayu yang sudah diawetkan. Bila terpaksa harus diolah, maka bekas pemotongan harus diberi bahan pengawet lagi. Adapun bahan pengawet yang dapat dipakai

untuk pengawetan remanen (sementara). Pengawetan remanen umumnya hanya menggunakan metode pelaburan dan penyemprotan, sedangkan pengawetan tetap dapat menggunakan semua metode, tergantung bahan pengawet yang dipakai serta penetrasi dan retensi yang diinginkan. Sehingga pengawetan dapat lebih efektif dan waktu pemakaiannya dapat selama mungkin.

3. Metode pengawetan

Metode pengawetan terbagi menjadi 2, yaitu: a. Metode pengawetan sederhana

1) Metode Rendaman

Kayu direndam di dalam bak larutan baha pengawet yang telah ditentukan konsentrasi (kepekatan) bahan pengawet dan larutannya, selama beberapa jam atau beberapa hari. Waktu pengawetan (rendaman) kayu harus seluruhnya terendam, jangan sampai ada yang terapung. Karena itu diberi beban pemberat dan sticker. Ada beberapa macam pelaksanaan rendaman, antara lain rendaman dingin, rendaman panas, dan rendaman panas dan rendaman dingin. Cara rendaman dingin dapat dilakukan dengan bak dari beton, kayu atau logam anti karat. Sedangkan cara rendaman panas atau rendaman panas dan dingin lazim dilakukan dalam bak dari logam.

Bila jumlah kayu yang akan diawetkan cukup banyak, perlu disediakan dua bak rendaman (satu bak untuk merendam dan bak kedua untuk membuat larutan bahan pengawet, kemudian diberi saluran penghubung). Setelah kayu siap dengan beban pemberat dan

lain-lain, maka bahan pengawet dialirkan ke bak berisi kayu tersebut. Cara rendaman panas dan dingin lebih baik dari cara rendaman panas atau rendaman dingin saja. Penetrasi dan retensi bahan pengawet lebih dalam dan banyak masuk ke dalam kayu. Larutan bahan pengawet berupa garam akan memberikan hasil lebih baik daripada bahan pengawet larut minyak atau berupa minyak, karena proses difusi. Kayu yang diawetkan dengan cara ini dapat digunakan untuk bangunan di bawah atap dengan penyerang perusak kayunya tidak hebat.

2) Metode Pencelupan

Kayu dimasukkan ke dalam bak berisi larutan bahan pengawet dengan konsentrasi yang telah ditentukan, dengan waktu hanya beberapa menit bahkan detik. Kelemahan cara ini adalah penetrasi dan retensi bahan pengawet tidak memuaskan. Hanya melapisi permukaan kayu sangat tipis, tidak berbeda dengan cara penyemprotan dan pelaburan (pemolesan). Cara ini umumnya dilakukan di industri-industri penggergajian untuk mencegah serangan

jamur Blue stain. Bahan pengawet yang dipakai Natrium

Penthachlorophenol. Hasil pengawetan ini akan lebih baik baila kayu yang akan diawetkan dalam keadaan kering dan bahan pengawetnya dipanaskan lebih dahulu.

3) Metode Pemulasan

Cara pengawetan ini dapat dilakukan dengan alat yg sederhana. Bahan pengawet yang masuk dan diam di dalam kayu sangat tipis. Bila dalam kayu terdapat retak-retak, penembusan bahan

pengawet tentu lebih dalam. Cara pengawetan ini hanya dipakai untuk maksut tertentu,yaitu:

a) Pengawetan sementara di daerah ekploitasi atau kayu-kayu gergajian untuk mencegah serangan jamur atau bubuk kayu basah.

b) Untuk membunuh serangga atau perusak kayu yang belum banyak dan belum merusak kayu.

c) Untuk pengawetan kayu yang sudah terpasang. Cara pengawetan ini hanya dianjurkan bila serangan perusak kayu tempat kayu akan dipakai tidak hebat (ganas).

4) Metode Pembalutan

Cara pengawetan ini khusus digunakan untuk mengawetkan

tiang-tiang dengan menggunakan bahan pengawet bentuk cream

(cairan) pekat, yang dilaburkan/diletakkan pada permukaan kayu yang masih basah. Selanjutnya dibalut sehingga terjadilah proses difusi secara perlahan-lahan ke dalam kayu.

b. Pengawetan metode khusus :

Proses vakum dan tekanan (cara modern). Proses ini ada 2 macam menurut kerjanya :

1) Proses sel penuh antara lain : a) Proses Bethel

b) Proses Burnett

2) Proses sel kosong antara lain : a) Proses Rueping

Dalam mengawetkan kayu menurut Manshuri (2010) ada 3 hal yang menjadi dasar pengawetan,yaitu bahan baku, metode, dan bahan pengawet. Yang temasuk bahan pengawet kayu meliputi:

1. Bahan anti jamur kayu 2. Bahan anti rayap

3. Bahan anti bubuk / teter kayu 4. Anti serangga kayu lainnya

Menurut Alex (2012) dalam Hunt dan Garrat dalam perkembangannya

ditemukan banyak metode atau cara untuk mengawetkan kayu antara lain: 1. Kyan 1832, (AS) rendaman dalam HgCl

2. Moll 1836, rendaman dengan Kreosot

3. Margary 1837, rendaman dalam CuSO4

4. Burnet 1838, tekanan dengan ZnCL 5. Bethell 1839, vakum tekan (sel penuh) 6. Clark 1868, Boulton 1884 (Inggris) kreosot

Menurut Kadir (2012) dikutip dari Nandika dan Lumbantobing dalam metode pengawetan digunakan berbagai jenis bahan pengawet. Bahan pengawet yaitu suatu benda yang berbentuk padat, cair ataupun gas yang dapat memperpanjang masa simpan dan melindungi dari organisme perusak pada kayu yang diawetkan.

Syarat bahan pengawet kayu :

1. Harus efektif atau memiliki daya racun tinggi terhadap perusak kayu 2. Aman bagi manusia, hewan dan lingkungan

3. Tidak membahayakan daerah sekitarnya

4. Mudah meresap dan dapat bertahan lama didalam kayu, tetapi tidak merusak kayu

5. Tidak mempengaruhi sifat kayu 6. Ekonomis dan mudah didapat 7. Tidak membuat korosif

Menurut Alex (2012) dikutip dari Findlay jenis bahan pengawet kayu terbagi menjadi 3, yaitu :

1. Larut dalam air

a. Arsen – Tembaga – Chrom b. Tembaga – Chrom – Boron c. Asam Borat – Chrom – Tembaga d. Chrom – Arsen – Asam Borat

e. Asam Borat – Arsen – NAF – Chrom 2. Larut dalam minyak

a. PCP b. Rentokil c. Pendrex d. Aldrin 3. Minyak a. Creosot b. Carbolineum c. Ter arang d. Ter batubara e. Asap cair

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sekitar 2 bulan, mulai dari bulan Juni sampai dengan Juli 2014 dengan rincian kegiatan sebagai berikut

:

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

KEGIATAN

Bulan Juni Bulan Juli

1 2 3 4 1 2 3 4

Persiapan bahan baku

Pembuatan contoh uji Pelaksanaan kegiatan penelitian Analisa dan penulisan hasil penelitian

Laporan penelitian

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hasil Hutan Non Kayu dan Laboratorium Rekayasa Kayu Program Studi Teknologi Hasil Hutan Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat Penelitian

Alat yang digunakan selama penelitian ini antara lain: a. Circulate table saw

b. Chainsaw c. Bak

d. Ember

e. Sander Machine f. Timbangan analitik g. Penggaris

h. Kertas millimeter blok i. Alat tulis menulis 2. Bahan Penelitian

a) Asap cair kualitas 3 dari kayu karet b) Air

c) Kayu karet

C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Kayu karet yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari lingkungan sekitar kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Kayu karet yang dipakai memiliki diameter 20 cm dengan tinggi 6 m.

2. Asap cair yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kayu karet yang tidak produktif lagi terutama bagian cabang.

3. Pohon yang telah ditebang dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar 40 cm, lalu dibelah menjadi 2 bagian.

4. Selanjutnya kayu dipotong menggunakan mesin circulate table saw menjadi

berbentuk balok, lalu diserut menggunakan mesin sander untuk

menghaluskan permukaannya.

5. Kayu karet berbentuk balok dibuat menjadi contoh uji dengan ukuran 10 cm x 4 cm x 1 cm sebanyak 30 buah, lalu ditimbang untuk mengetahui kadar air kering udaranya.

6. Pembuatan larutan pengawet dilakukan di Lab. Pengawetan Kayu dengan konsentrasi 25% dan 50%. Untuk konsentrasi 25% asap cair yang digunakan sebanyak 250 ml asap cair dan air sebanyak 750 ml, sehingga menjadi larutan pengawet dengan volume 1000 ml (1 Liter). Sedangkan untuk konsentrasi 50% terdiri dari 500 ml asap cair dan 500 ml air.

7. Dalam proses pengujian diberikan 3 perlakuan dengan masing-masing perlakuan sebanyak 10 kali ulangan, yaitu :

a. Contoh uji tanpa bahan pengawet

b. Contoh uji yang direndam di dalam asap cair dengan konsentrasi 25% c. Contoh uji yang direndam di dalam asap cair dengan konsentrasi 50% 8. Waktu perendaman contoh uji di dalam bahan pengawet selama 24 jam

dimana contoh uji terendam/tenggelam di dalam larutan pengawet selama proses pengawetan.

9. Setelah direndam dalam bahan pengawet, contoh uji dikeluarkan dari bak yang berisi larutan pengawet.

10. Bekas asap cair pada contoh uji dibersihkan.

11. Contoh uji dikering udarakan dengan sistem penyusunan sesuai SNI 01-5010.6-2003. (gambar sistem penyusunan dapat dilihat pada lampiran halaman 42)

12. Pengamatan dilakukan setiap hari selama 26 hari.

13. Ketika pengamatan dilakukan terlihat serangan jamur, maka serangan jamur tersebut diukur menggunakan kertas millimeter blok transparan dengan

menggunakan satuan kotak. Dalam 1 cm2 pada kertas millimeter blok

transparan terdapat 25 kotak yang digunakan sebagai alat ukur untuk mempermudah pengukuran serangan jamur yang tidak beraturan.

D. Penghitungan Data

Dalam penelitian ini dilakukan penghitungan berbagai data sebagai berikut:

Untuk menghitung kadar air menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

BB = Berat Basah

BA = Berat Awal

Luas serangan jamur dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

x : Jumlah kotak dalam millimeter blok

25 : merupakan koefisien pembagi yang berasal dari

banyaknya kotak dalam 1 cm2 pada kertas millimeter blok sebagai alat pengukur dalam penelitian ini.

Keterangan :

p : Panjang contoh uji

l : Lebar contoh uji

t : Tebal contoh uji

Diketahui :

p : 10 cm

l : 4 cm

t : 1 cm

Luas seluruh permukaan contoh uji adalah : L = 2(10 x 4) + 2(10 x 1) + 2(4 x 1) = 108 cm

Keterangan :

L : Luas serangan jamur

n : banyaknya contoh uji

E. Pengolahan Data

Data hasil pengamatan selanjutnya dianalisis dengan menghitung nilai rata-rata serangan jamur pada setiap contoh uji. Besarnya luas serangan jamur diukur menggunakan kertas millimeter blok transparan. Data selama waktu pengamatan selanjutnya diolah dan ditabulasikan dalam bentuk tabel histogram untuk melihat fenomena yang terjadi pada contoh uji.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

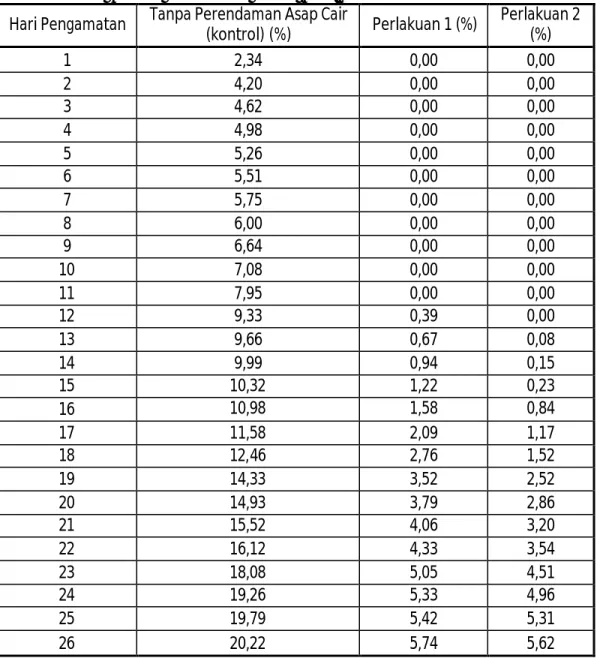

Hasil penelitian tentang pemanfaatan asap cair sebagai bahan pengawet kayu karet dilakukan melalui perbandingan antara contoh uji tanpa perlakuan dan pemberian asap cair dengan konsentrasi 25% dan 50% dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase Luasan Serangan Jamur (Blue stain) pada Contoh Uji Kayu Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

Hari Pengamatan Tanpa Perendaman Asap Cair

(kontrol) (%) Perlakuan 1 (%) Perlakuan 2 (%) 1 2,34 0,00 0,00 2 4,20 0,00 0,00 3 4,62 0,00 0,00 4 4,98 0,00 0,00 5 5,26 0,00 0,00 6 5,51 0,00 0,00 7 5,75 0,00 0,00 8 6,00 0,00 0,00 9 6,64 0,00 0,00 10 7,08 0,00 0,00 11 7,95 0,00 0,00 12 9,33 0,39 0,00 13 9,66 0,67 0,08 14 9,99 0,94 0,15 15 10,32 1,22 0,23 16 10,98 1,58 0,84 17 11,58 2,09 1,17 18 12,46 2,76 1,52 19 14,33 3,52 2,52 20 14,93 3,79 2,86 21 15,52 4,06 3,20 22 16,12 4,33 3,54 23 18,08 5,05 4,51 24 19,26 5,33 4,96 25 19,79 5,42 5,31 26 20,22 5,74 5,62

Keterangan :

Perlakuan 1 : Contoh Uji direndam dalam larutan asap cair konsentrasi 25% Perlakuan 2 : Contoh Uji direndam dalam larutan asap cair konsentrasi 50%

Dari tabel diatas, luasan serangan jamur pada contoh uji antara contoh uji yang direndam dalam asap cair konsentrasi 25% dan konsentrasi 50% maupun contoh uji tanpa perlakuan dapat digambarkan dalam histogram di bawah ini :

Gambar 1. Perbandingan Peningkatan Serangan Jamur pada Contoh Uji Selama Pengamatan

B. Pembahasan

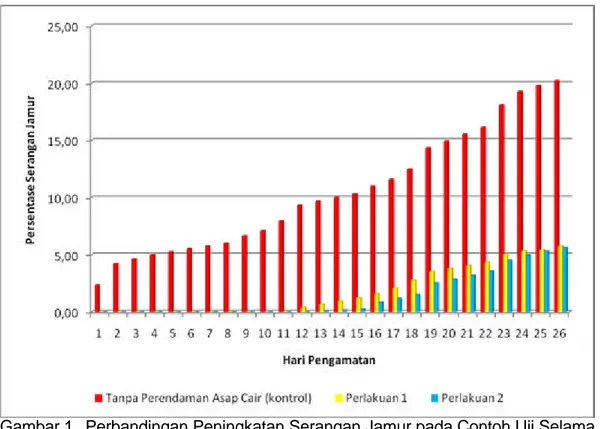

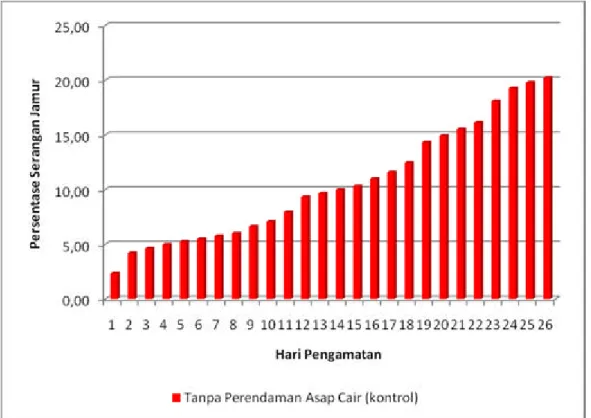

Melihat hasil dari pengamatan tabel 2, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara contoh uji tanpa perlakuan dan contoh uji yang direndam dengan asap cair konsentrasi 25% ataupun asap cair konsentrasi 50%. Pada contoh uji tanpa perlakuan (kontrol) luasan serangan jamur selama 26 hari pengamatan terjadi peningkatan yang sangat besar seperti pada histogram berikut :

Gambar 2. Peningkatan Serangan Jamur pada Contoh Uji tanpa perlakuan Pada histogram di atas terlihat serangan jamur (Blue stain) muncul mulai hari pertama pengamatan dengan persentase serangan seluas 2,34% dari

seluruh permukaan contoh uji atau sebesar 2,53 cm2. Serangan jamur (Blue

stain) terus meningkat hingga hari terakhir pengamatan, yaitu pada hari ke-26 dengan luasan serangan jamur mencapai 20,22% dari luas seluruh permukaan contoh uji atau sebesar 21,83 cm2. Serangan jamur rata- rata pada setiap hari pengamatan sebesar 0,87% dari luas seluruh permukaan atau sebesar 0,94 cm2. Pada contoh uji tanpa perlakuan ini serangan jamur tertinggi terjadi pada hari

pertama pengamatan, yaitu sebesar 2,34% atau seluas 2,53 cm2 dari seluruh

permukaan contoh uji. Sedangkan serang jamur terendah terjadi pada pengamatan hari ke-14, yaitu seluas 0,25% dari seluruh permukaan contoh uji atau sebesar 0,27 cm2 (data serangan jamur per hari dapat dilihat pada lampiran halaman 34 - 35). Hal ini membuktikan bahwa kayu karet rentan terhadap

serangan jamur sehingga memerlukan proses pengawetan untuk meningkatkan kualitas keawetannya.

Pada contoh uji yang direndam di dalam larutan pengawet berbahan asap cair selama 24 jam dengan konsentrasi 25% terlihat hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan contoh uji tanpa perlakuan. Tingkat efektivitas dari perlakuan 1 dapat dilihat dalam histogram di bawah ini :

Gambar 3. Peningkatan Serangan Jamur pada Contoh Uji dengan Perendaman dalam Asap Cair Konsentrasi 25%

Pada histogram di atas terlihat serangan jamur baru muncul pada hari ke-12 pengamatan dilakukan. Serangan jamur yang muncul pada hari ke-12 seluas 0,39% dari luas seluruh permukaan contoh uji atau sama dengan 0,42 cm2. Setelah hari ke-12 serangan jamur terus meningkat dengan luas serangan rata-rata per hari sebesar 0,46% atau sama dengan 0,49 cm2 dari luas seluruh permukaan contoh uji. Sampai hari ke-26 serangan jamur mencapai 5,74% dari luas seluruh permukaan contoh uji atau sebesar 6,2 cm2. Pada perlakuan ini serangan jamur tertinggi terjadi pada pengamatan hari ke-15 dengan luasan

serangan sebesar 0,83% atau sama dengan 0,89 cm2. Sedangkan serangan jamur terendah terjadi pada hari pengamatan ke-25 dengan luasan serangan

sebesar 0,09% atau sama dengan 0,1 cm2 (data serangan jamur per hari dapat

dilihat pada lampiran halaman 34 - 35). Dengan data ini diketahui bahwa asap

cair konsentrasi 25% mampu menghambat pertumbuhan jamur (Blue stain)

dibandingkan dengan tanpa diberi perlakuan apapun.

Pada contoh uji dengan perendaman di dalam larutan asap cair konsentrasi 50% terjadi hasil sedikit lebih baik dibandingkan dengan contoh uji yang direndam dalam larutan asap cair yang dapat dilihat dari histogram di bawah ini :

Gambar 4. Peningkatan Serangan Jamur pada Contoh Uji dengan Perendaman dalam Asap Cair Konsentrasi 50%

Pada histogram di atas diketahui bahwa serangan jamur baru muncul pada hari ke-13 pengamatan dilakukan. Luasan serangan jamur pada hari ke-13

sebesar 0,08% atau sama dengan 0,09 cm2. Setelah hari ke-13 serangan jamur

seluas 0,5 cm2 sama dengan contoh uji dengan perlakuan perendaman dalam asap cair konsentrasi 25%. Sampai hari ke-26 luas serangan jamur mencapai 5,62% atau sebesar 6,1 cm2 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan contoh uji dengan perlakuan perendaman dalam asap cair konsentrasi 25% dan jauh sangat efektif dibandingkan dengan contoh uji tanpa perlakuan apapun dengan

luasan jamur mencapai 20,22% atau sebesar 21,84 cm2 dari luas seluruh

permukaan contoh uji. Pada perlakuan ini serangan jamur tertinggi terjadi pada pengamatan hari ke-22 dengan luasan serangan sebesar 1,02% atau sama

dengan 1,1 cm2. Sedangkan serangan jamur terendah terjadi pada hari

pengamatan ke-13 dengan luasan serangan sebesar 0,08% atau sama dengan 0,09 cm2 (data serangan jamur per hari dapat dilihat pada lampiran halaman 34 - 35).

Jika dibandingkan antara 3 pengujian di atas, serangan jamur per hari tertinggi dialami oleh contoh uji tanpa perlakuan sedangkan serangan jamur terendah terjadi pada contoh uji dengan perlakuan perendaman selama 24 jam di dalam larutan pengawet asap cair konsentrasi 50%. Tetapi serangan jamur rata-rata per hari pada perlakuan 1 dan 2 sama, yaitu sebesar 0,46% atau seluas 0,5 cm2 sedangkan pada contoh uji tanpa perlakuan hampir dua kali lipatnya, yaitu sebesar 0,87% atau seluas 0,94 cm2 (data serangan jamur per hari dapat dilihat pada lampiran halaman 34 - 35).

Dalam metode perendaman ini terjadi perubahan warna pada contoh uji. Warna pada contoh uji menjadi lebih gelap. Hal ini dikarenakan warna pada asap cair grade 3 dari kayu karet yang berwarna cokelat kehitaman masih mengandung banyak tar sehingga mempengaruhi warna benda yang direndam kedalamnya.

adalah Nancy dan Gunawani (2012), dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa sangat penting sebagai sebuah proses utama pada kayu karet adalah dengan melakukan pengawetan menggunakan bahan pengawet baik kimia maupun organik agar menghindarkan kayu karet dari Blue stain atau serangga pemakan kayu.

Asap cair memiliki kemampuan untuk mengawetkan kayu dan membuat warna kayu menjadi lebih gelap juga diperkuat dengan hasil penelitian yang

diungkapkan oleh Manshuri (2010), yaitu asap cair digunakan sebagai bahan

pengawet karena mengandung senyawa fenol, asam dan karbonil. Senyawa fenol dalam asap cair berperan sebagai antioksidan sehingga mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh proses oksidasi. Asam dalam asap cair mempengaruhi umur simpan produk yang diawetkan dengan asap cair. Sedangkan karbonil mempengaruhi warna produk asapan. Warna pada kayu mengalami penuaan menjadi lebih gelap setelah diawetkan menggunakan asap cair dengan metode perendaman maupun pencelupan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Serangan jamur pada contoh uji tanpa perlakuan muncul pada hari pertama pengamatan, sedangkan pada contoh uji dengan perlakuan perendaman asap cair dengan konsentrasi 25% dan 50% masing-masing muncul pada hari ke-12 dan hari ke-13 pengamatan dilakukan.

2. Asap cair mampu menghambat serangan jamur (Blue stain) terhadap kayu

karet dengan metode perendaman selama 24 jam rata-rata sebesar 50% dibandingkan dengan kayu karet tanpa pengawetan.

3. Berdasarkan hasil pengamatan ini diketahui bahwa asap cair dari limbah kayu karet dengan menggunakan metode rendaman cukup efektif untuk mengawetkan kayu karet karena mampu menghambat pertumbuhan jamur (Blue stain).

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengawetan kayu karet, asap cair dapat dipergunakan sebagai bahan pengawet kayu alami, karena dinilai cukup efektif dalam menghambat serangan jamur (Blue stain). 2. Untuk menunjang data kelengkapan informasi tentang pemanfaatan asap

cair sebagai bahan pengawet, maka perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai bahan baku asap cair, konsentrasi asap cair dan metode pengawetan lainnya yang lebih efektif dan ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2011. Spesifikasi Pengawetan Kayu Untuk Perumahan. Konsep 2. Balai Penelitian Hasil Hutan. Bogor.

BSN. 2003. Pendukung di bidang kehutanan - Bagian 6 : Pencegahan

serangan jamur biru Pada kayu bundar dan kayu gergajian. SNI 01-5010.6-2003

Darmadji, P. 2002. Optimasi Pemurnian Asap Cair dengan Metoda Redistilasi. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan

Findlay, 1962. The Preservation of Timber. Adam dan Charles Black. London. Girrard, J. P. 1992. Technology of Meat and Products. Ellis Horwoow. Newyork

Heyne,K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia 2: 872-874. Badan Penelitian dan

Pengembangan Kehutanan, Bogor.

Hunt dan Garrat, 1953. Wood Preservation. The American Forestry Series. McGraw-Hill Book Company, Inc. New York.

Maga, J. A. 1987. Smoke in Food Processing, CRC Press Inc, Boca rotan, Florida

Manshuri, M. 2010. Pengawetan Kayu dengan Asap Cair. http://Wikipedia.com. Diakses pada hari kamis 21 Agustus 2014.

Nadya, P. Pengawetan Kayu Karet (Hevea braziliensis MUELL Arg)

Menggunakan Asam Borat (H3BO3) Dengan Metode Pengawetan Rendaman Panas Dingin. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Nandika dan Lumbantobing, 1986. Forest Product Entomology. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Nancy, C. dan Gunawani, A. 2007. Kayu Karet dapat Menggantikan Kayu Hutan Alam. Balai Penelitian Sembawa. Palembang.

Prawira, H.. 2012. Aplikasi Asap Cair dari Kayu Laban (Vitex pubescens Vahl) Untuk Pengawetan Kayu Karet. Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura. Pontianak

Purba, R. 2012. Kajian Pemanfaatan Asap Cair dan Bahan Alami Lokal dalam Pengawetan Untuk Mendukung Nilai Tambah Produk Pertanian di Provinsi Banten, PKPP, Banteni Jenis Kayu dan Tempurung Kelapa. Ilmu dan Teknologi Pangan. Bogor.

Suheryanto D. 2010. Pengaruh Konsentrasi Cupri Sulfat terhadap Keawetan Kayu Karet. Balai Besar Kerajinan dan Batik. Jakarta.

Tranggono, dkk. 1996. Identifikasi Asap Cair dari Berbagai Jenis Kayu dan Tempurung Kelapa. Seminar Nasional Pangan dan Gizi dan Kongres PAPTI. Yogyakarta.

Winaprilani, A. 2003. Asap Cair. Http://Wikipedia.com. Diakses pada hari kamis 21 Augustus 2014

Yuwanti, S. Darmadji, P. dan Tranggono, R. 2005. Aktifitas Antioksidan Asap Cair Kayu Karet dan Redestilasinya Terhadap Asam Linoleat. Seminar Nasional Industri Pangan. Yogyakarta

Tabel 4. Kadar Air Kering Udara Contoh Uji

NO. Berat Awal

(gram) Berat Kering Udara (gram) Kadar Air Kering Udara (%) 1 40,56 39,77 1,99 2 40,97 40,34 1,56 3 45,82 44,57 2,80 4 42,21 41,39 1,98 5 42,07 41,22 2,06 6 36,72 34,20 7,37 7 38,60 36,37 6,13 8 40,59 38,87 4,43 9 38,00 36,05 5,41 10 41,03 40,08 2,37 11 37,89 37,51 1,01 12 40,09 39,50 1,49 13 44,66 44,14 1,18 14 47,51 46,91 1,28 15 40,00 39,46 1,37 16 38,59 36,87 4,67 17 39,09 36,99 5,68 18 44,71 42,41 5,42 19 37,67 35,75 5,37 20 43,43 41,35 5,03 21 45,51 42,85 6,21 22 44,47 41,89 6,16 23 35,75 33,29 7,39 24 37,00 35,12 5,35 25 39,11 36,91 5,96 26 39,46 39,05 1,05 27 38,84 38,41 1,12 28 39,52 39,03 1,26 29 40,12 39,47 1,65 30 41,12 40,20 2,29

Tabel 5. Serangan Jamur (Blue stain) per Hari No. Tanpa Perlakuan (%) Perlakuan 1 (%) Perlakuan 2 (%) 1 2,34 0,00 0,00 2 1,86 0,00 0,00 3 0,42 0,00 0,00 4 0,36 0,00 0,00 5 0,28 0,00 0,00 6 0,25 0,00 0,00 7 0,25 0,00 0,00 8 0,74 0,00 0,00 9 0,64 0,00 0,00 10 0,44 0,00 0,00 11 0,87 0,00 0,00 12 1,38 0,39 0,00 13 0,33 0,28 0,08 14 0,33 0,28 0,08 15 0,99 0,83 0,23 16 0,66 0,36 0,61 17 0,60 0,51 0,33 18 0,88 0,67 0,35 19 1,87 0,76 1,00 20 0,59 0,27 0,34 21 0,59 0,27 0,34 22 1,79 0,81 1,02 23 1,96 0,72 0,97 24 1,18 0,28 0,45 25 0,53 0,09 0,35 26 0,43 0,32 0,31 Rata-rata 0,87 0,46 0,46

Gambar 5. Grafik Luas Serangan Jamur (Blue stain) per Hari

Gambar 7. Pemotongan Kayu Karet menjadi Balok

Gambar 9. Penyerutan Balok Kayu Karet untuk Memperhalus Permukaan Balok

Gambar 11. Pemotongan Balok menjadi Papan Mini berukuran 10 cm x 4 cm x 1 cm sebagai Contoh Uji

Gambar 13. Menimbang Kadar Air Kering Udara Contoh Uji

Gambar 16. Perendaman Contoh Uji di dalam Larutan Pengawet dari Asap Cair Selama 24 Jam

Gambar 17. Proses Pengeringan Contoh Uji dengan cara Penyusunan Tumpang Tindih

Gambar 18. Pengukuran Serangan Jamur pada Contoh Uji menggunakan Milimeter Blok Transparan