A. Klasifikasi Vegetasi

Vegetasi merupakan kumpulan seluruh tutupan tumbuhan yang terdapat pada suatu daerah (Jenning et al., 2003) dan memperlihatkan pola distribusi menurut ruang dan waktu (Barbour et al., 1974 dan Hardjosuwarno, 1990). Vegetasi tidak hanya merupakan tumbuhan yang hidup bersama dan saling berinteraksi satu dengan lainnya, tetapi lebih jauh dengan cara bersama-sama memodifikasi habitatnya sehingga menyebabkan lingkungan di bawah kanopi menjadi lebih basah, mampu memperkaya tanah, dan dapat mengurangi pancaran sinar matahari (Weaver & Clements, 1980).

Tipe vegetasi merupakan suatu kelompok tegakan yang memiliki komposisi dan fisiognomi tumbuhan yang serupa, dan tipe tersebut harus memiliki kriteria diagnostik sehingga memungkinkannya untuk dikenali. Tipe vegetasi dapat dipandang sebagai segmen-segmen yang terdapat di sepanjang gradien vegetasi dengan variasi yang kurang lebih menerus di dalam maupun di antara gradien biofisik.

Ekologiwan telah lama menyadari perlunya mengkomunikasikan fenomena ekologi dan biologi serta berbagai interaksi di antara dan di dalam suatu komunitas biotik (Jenning et al., 2003). Terkait dengan hal tersebut, peranan klasifikasi menjadi penting, karena merupakan alat yang bermanfaat untuk beberapa tujuan, seperti untuk komunikasi yang efisien, sintesis dan reduksi data, interpretasi dan perencanaan, serta manajemen. Crawley (1986) mengatakan bahwa, klasifikasi adalah tindakan atau kegiatan mengelompokkan benda, objek, atau fakta ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakter yang sama.

Klasifikasi vegetasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memisahkan komunitas vegetasi ke dalam kelas-kelas yang relatif homogen (Kimmins, 1987). Karakter yang digunakan untuk klasifikasi diperoleh melalui suatu area vegetasi dan hasil pengelompokkan tersebut merupakan tipe komunitas tumbuhan pada kawasan yang dikaji (Kent & Coker, 1992). Selanjutnya Webb (2000) mengatakan bahwa, klasifikasi vegetasi merupakan salah satu sarana untuk meringkaskan pengetahuan manusia tentang pola-pola vegetasi.

Tipe-tipe vegetasi di permukaan bumi sangat beragam dalam hal komposisi, struktur, dinamika, dan determinan-determinan ekologi lain, yang menyebabkan kegiatan klasifikasi menjadi sangat sulit. Sayangnya konsensus terhadap klasifikasi vegetasi yang dapat diterima oleh semua kalangan belum dicapai. Hal ini menimbulkan beragam klasifikasi vegetasi yang dilakukan dengan pendekatan yang berbeda pada berbagai vegetasi yang ada (Laumonier, 1997).

Beragam cara yang tersedia untuk menganalisis data tegakan vegetasi dalam rangka melakukan klasifikasi tipe vegetasi. Tiga metode di antaranya adalah ordinasi, analisis klaster, dan analisis tabular (analisis tabel), dan metode-metode ini umumnya digunakan saling melengkapi satu sama lainnya (Mac Cracken et al., 1983 ). Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah ordinasi dan analisis klaster.

B. Klasifikasi Vegetasi Secara Fisiognomi Struktural, Floristik, dan Numerik

1. Klasifikasi Vegetasi Secara Fisiognomi-Struktural

Atribut utama klasifikasi vegetasi secara fisiognomi struktural adalah bentuk tumbuh, stratifikasi vertikal, ukuran dari tumbuhan dominan, dan biomassa tumbuhan, juga bagaimana penutupannya (coverage) di antara strata, serta aspek fenologi dan musim dari tumbuh-tumbuhan (Descoings, 1980). Fitur ini mudah dikenali di lapangan dengan pengetahuan flora yang tidak terlalu mendalam Metode ini menekankan pada pola-pola dari atribut kelompok-kelompok spesies dominan di dalam vegetasi (Grosman et al., 1994).

Ahli geografi tumbuhan Humbolt dan Grisbach adalah di antara orang-orang yang pertama kali melakukan klasifikasi vegetasi berdasarkan kriteria fisiognomi. Mereka menyusun kelas-kelas vegetasi berdasarkan bentuk tumbuh dari tumbuhan dominan dan tipe lingkungan tempat vegetasi tersebut ditemukan (Kimmins, 1987). Kelas-kelas ini disebut formasi dan merupakan unit dasar klasifikasi vegetasi berdasarkan fisiognomi struktural (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974a).

Kuchler dan selanjutnya diikuti oleh Dansereau mengembangkan klasifikasi fisiognomi berdasarkan deskripsi struktur vegetasi secara langsung. Terdapat 6

parameter yang dipakai dalam mendeskripsikan vegetasi, yaitu: (1) bentuk tumbuh, (2) ukuran tumbuhan, (3) fungsi (konifer, gugur daun, dan sebagainya), (4) bentuk dan ukuran daun, (5) tekstur daun, dan (6) penutupan tajuk (Kimmins, 1987).

Fosberg kemudian mengembangkan klasifikasi formasi struktural, dan seperti halnya klasifikasi yang dikembangkan oleh Kuchler juga Dansereau, mereka melakukan klasifikasi yang secara ketat didasarkan pada ciri-ciri struktural vegetasi. Klasifikasi dimulai dengan membagi vegetasi menjadi vegetasi tertutup, terbuka, dan jarang. Penentuan ini didasarkan pada penutupan tajuk. Ketiga kelompok ini merupakan kelompok vegetasi utama. Vegetasi tertutup merupakan komunitas dengan tajuk saling berhubungan. Vegetasi terbuka menunjukkan tajuk dari komunitas tumbuhan yang tidak saling berhubungan, dan vegetasi jarang menunjukkan bahwa tumbuh-tumbuhan yang menyusun vegetasi sangat tersebar, seperti yang ditemukan pada vegetasi di kawasan gurun.

Setiap kelompok vegetasi utama ini kemudian, dibagi lagi menjadi beberapa kelas vegetasi yang penentuannya berdasarkan ketinggian lapisan vegetasi dan juga kesinambungan dan ketidaksinambungan vegetasi. Pembagian lebih lanjut dilakukan berdasarkan fungsi, yaitu apakah dedaunan pada strata dominan dari suatu vegetasi selalu hijau atau mengalami periode meranggas. Klasifikasi lebih lanjut dilakukan berdasarkan tekstur daun dari bentuk tumbuh tumbuhan dominan yang menyusun vegetasi (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974b).

Sistem klasifikasi vegetasi secara struktural-ekologi yang dikembangkan oleh UNESCO juga mengklasifikasi vegetasi berdasarkan fisiognomi dan struktur vegetasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Fosberg. Namun, penentuan tipe vegetasi juga didasarkan pada kondisi lingkungan, yang dalam hal ini mencakup iklim, tanah, dan bentuk lahan. Hal ini disebabkan perbedaan ekologi yang nyata pada suatu habitat tidak selalu dapat dilihat hanya berdasarkan tanggapan fisiognomi dan struktur dari vegetasi. Misalnya, hutan hujan tropis dataran rendah secara ekologi berbeda dengan hutan tropis subpegunungan terutama dalam hal iklim, namun secara fisiognomi dan struktur vegetasi yang terdapat di kedua kawasan ini tidak terlalu berbeda. Klasifikasi yang dikembangkan bersifat hirarki. (Kuchler & Zonneveld, 1988). Sistem ini mencakup tipe vegetasi alami dan semi

alami yang ada di dunia, namun tidak termasuk penutup vegetasi yang merupakan tanaman budidaya (Grosman et al., 1994).

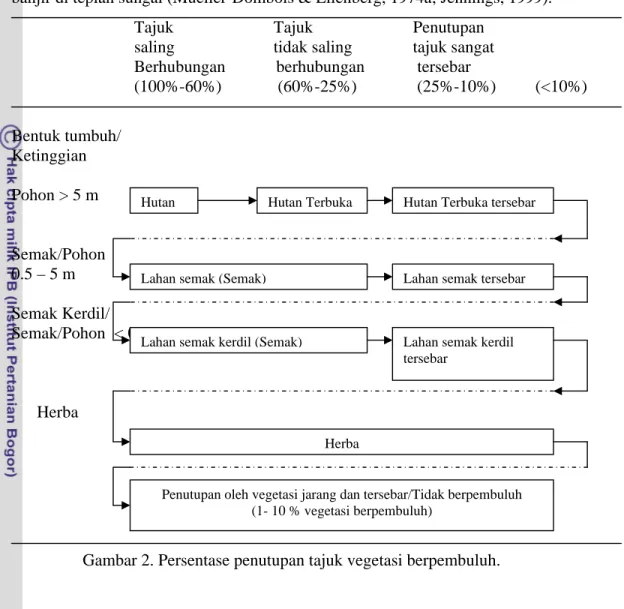

Tipe vegetasi ditentukan berdasarkan kondisi vegetasi yang sesungguhnya di lapangan. Namun dalam sistem ini kondisi lingkungan juga dipertimbangkan dalam penentuan tipe vegetasi. Tipe vegetasi yang terletak pada hirarki paling atas disebut kelas formasi dan dibagi menjadi 7 kelas, yaitu: (1) hutan tertutup, (2) hutan terbuka (woodland), (3) semak atau lahan semak, (4) semak kerdil, (5) komunitas herba darat, (6) komunitas tumbuhan gurun dan daerah bervegetasi jarang, dan (7) tumbuhan pada lingkungan berair. Kelas-kelas formasi ditentukan berdasarkan ketinggian, penutupan tajuk, dan distribusi spasial dari bentuk tumbuh tumbuhan dominan serta fisiognomi dari tumbuhan dominan (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974b).

Kelas vegetasi kemudian dibagi lagi menjadi subkelas, dan ditentukan berdasarkan fungsi, yaitu apakah ia merupakan vegetasi dengan daun yang selalu hijau atau daun meranggas. Pembagian selanjutnya menjadi kelompok vegetasi, yang penentuannya terutama berdasarkan iklim makro tempat vegetasi berada, misalnya iklim tropis, iklim sedang. Kelompok vegetasi juga ditentukan berdasarkan morfologi daun, misalnya sclerofil berdaun lebar, berdaun jarum. Contoh kelompok formasi adalah, Hutan meranggas iklim sedang, Hutan hujan tropis berdaun lebar.

Tipe vegetasi pada tingkat berikutnya adalah formasi. Penentuannya berdasarkan salah satu kombinasi dari hal berikut: (1) Tinggi dan bentuk tajuk tumbuhan. Misalnya, pohon besar dengan ketinggian 5 – 50 m, memiliki tajuk yang menyerupai payung, antara lain Samanea saman. (2) Zona kehidupan, misal kawasan dataran rendah beriklim sedang, kawasan sub pegunungan, kawasan pegunungan. (3) Subtrat tempat vegetasi tumbuh, misal alluvial, dan serpentine. (4) Komunitas tumbuhan bukan dominan yang ditemukan bersama dengan komunitas tumbuhan dominan yang menjadi penciri vegetasi, misal Hutan berdaun lebar bercampur dengan pepohonan berdaun jarum selalu hijau, Hutan hujan tropis sub pegunungan berdaun lebar dengan tumbuhan bawah yang melimpah. Di bawah formasi adalah subformasi. Penentuannya berdasarkan

bentuk daun, dan kondisi hidrologi dari habitat vegetasi, misalnya daerah dataran banjir di tepian sungai (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974a; Jennings, 1999). Tajuk Tajuk Penutupan

saling tidak saling tajuk sangat Berhubungan berhubungan tersebar

(100%-60%) (60%-25%) (25%-10%) (<10%) Bentuk tumbuh/ Ketinggian Pohon > 5 m Semak/Pohon 0.5 – 5 m Semak Kerdil/ Semak/Pohon < 0.5 mHerba Herba

Gambar 2. Persentase penutupan tajuk vegetasi berpembuluh.

Klasifikasi vegetasi UNESCO mempunyai kelebihan dibanding sistem klasifikasi yang ada sebelumnya, karena memiliki akurasi dan makna secara ekologi yang tinggi, dan dihasilkan melalui kesepakatan ahli-ahli internasional. Klasifikasi yang dikembangkan dapat diterapkan pada berbagai permukaan bumi dengan tipe vegetasi berbeda. Standar hirarki tipe vegetasi yang dikembangkan memang dirancang untuk tujuan klasifikasi dan pemetaan vegetasi pada berbagai skala. Selanjutnya dikatakan bahwa struktur yang dikembangkan bersifat open-ended dan tipe vegetasi dapat ditambahkan jika diperlukan.

FGDC (Federal Geographic Data Commitee) Amerika Serikat mengembangkan sistem klasifikasi vegetasi yang dinamakan NVCS (National

Lahan semak (Semak) Lahan semak tersebar

Hutan Hutan Terbuka Hutan Terbuka tersebar

Lahan semak kerdil (Semak) Lahan semak kerdil

tersebar

Herba

Penutupan oleh vegetasi jarang dan tersebar/Tidak berpembuluh (1- 10 % vegetasi berpembuluh)

Vegetation Classification Standard System). Klasifikasi ini merupakan penyempurnaan terhadap sistem klasifikasi UNESCO, sehingga klasifikasi yang dihasilkan memiliki konsistensi tinggi pada setiap tingkat unit hirarki.

Klasifikasi NVCS bersifat hirarki dan mengkombinasikan klasifikasi fisiognomi (bentuk tumbuhan, penutupan tajuk, struktur, tipe daun) pada tipe vegetasi bagian atas. Bentuk tumbuh (misalnya pohon, semak, dan herba) dari tumbuhan dominan, atau menempati strata teratas dari vegetasi berperanan penting dalam klasifikasi tipe vegetasi. Iklim dan variabel lingkungan abiotik lainnya juga digunakan dalam mengorganisasi klasifikasi yang dibentuk, namun faktor yang paling dominan adalah fisiognomi. Dua tingkat terbawah dari klasifikasi ini didasarkan pada kondisi floristik yang aktual dari vegetasi. Tipe vegetasi berupa budidaya tanaman baik yang semusim maupun tahunan juga termasuk ke dalam bagian klasifikasi, karena tipe vegetasi ini memiliki penutupan yang meliputi kawasan yang sangat luas (Grosman et al., 1994 & 1998).

Kriteria sistem NVCS sebagian besar diambil berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh UNESCO. Penentuan tipe vegetasi tingkat kelas didasarkan pada struktur vegetasi, yaitu ketinggian dan persentasi penutupan tajuk. Berbagai kelas fisiognomi yang ada ditentukan dengan cara sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2.

Subkelas fisiognomi ditentukan berdasarkan fenologi daun dari bentuk tumbuh yang paling dominan (daun selalu hijau, daun meranggas, daun campuran selalu hijau dan meranggas), untuk strata tumbuhan herba berdasarkan ketinggian rata-rata (tinggi, sedang, rendah), dan untuk vegetasi jarang dan tersebar/komunitas vegetasi tidak berpembuluh ditentukan berdasarkan ukuran partikel dari subtrat vegetasi tersebut (bebatuan, kerikil, pasir, lumpur). Contoh: Hutan selalu hijau, Hutan meranggas, Hutan campuran selalu hijau dan meranggas, Padang rumput tinggi, Vegetasi jarang dan tersebar dengan subtrat pasir (Grossman et al., 1994).

Formasi merupakan komunitas yang didefinisikan berdasarkan bentuk tumbuh dari tumbuhan yang paling dominan pada strata teratas dari suatu komunitas tumbuhan, atau oleh kombinasi dari beberapa bentuk tumbuh yang dominan dan hadir pada habitat yang serupa (Mueller-Dombois & Ellenberg,

1974b). Menurut UNESCO (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974a; Kuchler & Zonneveld, 1988; dan Jennings, 1999), dan NVCS (FGDC, 1997; dan Grossman et al., 1994), tipe vegetasi ini merupakan pengejawantahan dari kondisi lingkungan hidup tertentu, yang dalam prakteknya ditentukan berdasarkan berbagai kombinasi dari hal berikut: bentuk tumbuh dominan, faktor fisiognomi struktural vegetasi seperti bentuk tajuk dan ketinggian lapisan tajuk, juga kondisi faktor lingkungan yang umum, seperti ketinggian tempat dan sistem hidrologi. Formasi tidak ditentukan berdasarkan kondisi floristik dari vegetasi. Contoh: Hutan hujan tropis basah pegunungan selalu hijau, padang rumput dengan tinggi sedang yang sewaktu-waktu tergenang, dan hutan terbuka selalu hijau bertajuk membulat

Suatu formasi biasanya tersusun atas beberapa sampai banyak asosiasi, yang seluruhnya memiliki fisiognomi yang sama, namun masing-masing memiliki komposisi spesies yang relatif berbeda baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Grosman et al., 1994).

Beard (1973) dalam Rohrig (1991) mengatakan bahwa ekosistem darat yang beragam dapat dibagi ke dalam tipe-tipe tertentu berdasarkan fisiognominya, dan fisiognomi didefinisikan berdasarkan kenampakan luar dan struktur dari anggota spesies dominan, seperti hutan meranggas selalu hijau, hutan konifer, savana, dan sebagainya. Tipe yang demikian ini disebut formasi, yang keberadaannya banyak dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Nampak jelas bahwa pada kondisi ekologi di darat yang beragam, akan dijumpai tipe formasi yang berbeda, dan walaupun dari segi komponen floristik yang spesifik berbeda, tetapi secara fisiognomi akan nampak sama.

Dua unit terbawah dari hirarki yaitu, aliansi dan asosiasi dikembangkan berdasarkan struktur floristik dari vegetasi. NVCS menetapkan bahwa aliansi dan asosiasi harus ditetapkan berdasarkan analisis numerik dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh dari plot-plot vegetasi. Spesies diagnostik terutama ditentukan berdasarkan tumbuhan dominan (FGDC, 1997; Jenning et al., 2003).

Klasifikasi vegetasi secara floristik adalah sistem klasifikasi yang dikembangkan terutama berdasarkan struktur dan komposisi floristik dari suatu vegetasi. Tipe vegetasi yang menyusun hirarki klasifikasi pada tingkat floristik ini adalah aliansi dan asosiasi.

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi aliansi. Aliansi adalah gabungan berbagai asosiasi yang secara fisiognomi relatif seragam dan bersama-sama memiliki 1 atau lebih spesies diagnostik yang ketentuannya ditemukan pada strata teratas (FGDC, 1997). Aliansi, yang juga sering disebut dengan tipe penutupan vegetasi adalah kelompok komunitas tumbuhan yang memiliki spesies dominan utama yang sama, juga secara fisiognomi serupa; atau merupakan kumpulan dari komunitas tumbuhan (Grosman et al., 1994). Aliansi merupakan tipe vegetasi yang mengandung satu atau lebih asosiasi dan didefinisikan melalui kisaran komposisi spesies, kondisi habitat, fisiognomi dan spesies diagnostik, yang secara khusus dan sekurang-kurangnya ditemukan sejumlah 1 atau lebih pada strata teratas atau paling dominan dari vegetasi (Jennings et al., 2003).

Ciri-ciri asosiasi tumbuhan adalah: (1) memiliki komposisi floristik yang relatif konsisten, (2) memiliki fisiogomi yang relatif seragam, dan (3) hadir pada habitat yang relatif konsisten (Barbour, et al., 1987) serta dengan spesies diagnostik yang khas.

Dalam menentukan asosiasi, beberapa metode floristik fokus pada spesies yang hadir secara konsisten pada area pengamatan. Sementara metode lain menekankan pada spesies diagnostik, spesies indikator, spesies dominan, maupun spesies yang terbatas penyebarannya pada area pengamatan. Pada sistem ini dituntut sampling lapangan yang intensif, pengetahuan yang mendalam tentang flora, dan melakukan analisis dengan cermat terhadap data-data tegakan dari lapangan yang telah ditabulasi untuk menentukan berbagai atribut spesies (seperti konstan, diagnostik, dan sebagainya) (Grosman et al., 1994).

Sistem klasifikasi floristik paling sering digunakan adalah sistem yang dikembangkan oleh Braun Blanquet, juga dikenal dengan nama sistem perbandingan tabular (Kent & Cooker, 1992). Klasifikasi ini mengelompokkan tegakkan vegetasi atau releve ke dalam unit-unit berdasarkan pada kriteria floristik, yaitu komposisi spesies dengan variasi yang sifatnya kuantitatif.

Pengelompokan dilakukan setelah seluruh daftar spesies yang terdapat pada seluruh tegakan dipindahkan ke dalam suatu tabel tunggal yang disebut tabel sintesis. Melalui tabel sintesis ini dapat diperlihatkan informasi floristik semua releve yang diperbandingkan.

Dalam tabel sintesis dapat diketahui distribusi spesies pada seluruh releve, sehingga kecendrungan distribusi spesies diantara releve dapat segera dikenali. Kemudian peneliti mengusahakan untuk mengisolir kelompok spesies yang memperlihatkan distribusi serupa diantara releve yang diperbandingkan, dan kemudian menempatkannya secara berdampingan dalam tabel yang mempunyai komposisi spesies serupa (Hardjosuwarno, 1996).

3. Klasifikasi Vegetasi Secara Floristik dengan Metode Numerik

Tujuan utama klasifikasi vegetasi dengan metode numerik sama dengan metode perbandingan tabular, yaitu mengelompokkan seperangkat sampel-sampel vegetasi atau kuadrat ke dalam kelas-kelas berdasarkan attribut yang ada pada vegetasi. Idealnya setiap kelas harus memiliki komposisi spesies yang serupa. Kelompok atau kelas ini kemudian diinterpretasikan dan digunakan untuk menentukan tipe komunitas tumbuhan yang terdapat pada area yang dikaji (Kent & Cooker, 1992).

Metode klasifikasi numerik merupakan teknik untuk mereduksi data dan dimanfaatkan untuk menentukan adanya pola-pola dan keteraturan dari suatu perangkat data. Melalui metode ini, seperangkat aturan yang jelas telah ditetapkan sebelumnya untuk mengatur proses pengelompokan individu atau kuadrat secara bersama-sama (Pielou, 1984). Hal ini akan menyebabkan unsur subjektifitas terabaikan. Dengan demikian, jika kemudian ada seperangkat data yang sama dan digunakan oleh dua peneliti yang berbeda untuk menemukan pola pengelompokan vegetasi dengan menggunakan klasifikasi numerik yang sama, maka akan diperoleh hasil yang sama.

Langkah pertama yang dilakukan dalam kegiatan klasifikasi numerik adalah menentukan kesamaan (similaritas) dan ketidaksamaan (disimilaritas) di antara objek-objek yang dibandingkan. Berbagai macam koefisien kesamaan dan ketidaksamaan dapat diterapkan untuk menentukan kesamaan diantara

kuadrat-kuadrat ini. Di antaranya yang paling sering digunakan adalah koefisien jarak Euclidean, dan Squared Eulidean Distance (Kent & Cooker, 1992).

Jika seluruh pasangan objek dihitung kedekatannya maka hasilnya dapat disusun dalam suatu matriks kesamaan. Selanjutnya adalah mengelompokkan objek-objek yang memiliki kesamaan paling dekat ke dalam satu kelompok. Untuk kegiatan ini ada beberapa metode perhitungan yang dapat digunakan. Di antaranya adalah Metode Tetangga Terdekat yang juga dikenal sebagai single-lingkage clustering, metode Ward, Centroid, Median, dan Rata-rata Kelompok (Pielou, 1984 dan Jaya, 1999).

C. Komposisi Spesies dan Struktur Vegetasi

Setiap pengelola suatu kawasan lindung pasti ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan mengenai, komunitas tumbuhan apa yang terdapat pada kawasan yang dikelolanya? spesies apa saja yang menyusun komunitas tersebut? dan di mana dapat ditemukan? (MacKinnon et al., 1990). Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diperlukan kajian mengenai struktur dan komposisi vegetasi dari suatu kawasan yang dikelola (MacCracken et al., 1983).

Struktur vegetasi adalah organisasi individu-individu di dalam ruang yang membentuk tegakan dan secara lebih luas membentuk tipe vegetasi atau asosiasi tumbuhan. Komposisi vegetasi merupakan susunan dan jumlah spesies yang terdapat dalam suatu komunitas tumbuhan (Dansereau dalam Mueller - Dombois & Ellernberg, 1974a). Elemen utama struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi, dan penutupan. Dalam ekologi vegetasi paling sedikit terdapat 5 tingkat struktur vegetasi, yaitu: (1) fisiognomi vegetasi, (2) struktur biomassa, (3) struktur bentuk tumbuh, (4) struktur floristik, dan (5) struktur tegakan (Mueller-Dombois & Ellernberg, 1974a).

Tegakan biasanya merupakan unit-unit pengelolaan yang membentuk hutan. Dalam kehutanan tegakan merupakan unit yang agak homogen dan dapat dibedakan dengan jelas dari tegakan di sekitarnya oleh umur, komposisi, struktur, tempat tumbuh, atau geografi. Struktur tegakan menunjukkan sebaran umur dan kelas diameter yang biasanya berkaitan dengan umur, serta kelas tajuk (Daniel et al., 1979). Menurut Mueller-Dombois & Ellernberg (1974a), struktur tegakan

adalah distribusi secara numerik individu-individu dari spesies pohon yang memiliki ukuran berbeda. Jika individu-individu dari penyusun spesies dianalisis dengan cara seperti ini, maka dinamakan analisis struktur populasi. Selanjutnya jika kurva struktur populasi dari seluruh jenis di dalam tegakan yang sama dibandingkan satu sama lain maka dinamakan analisis struktur tegakan atau analisis struktur komunitas.

Strata adalah lapisan vegetasi yang mencakup seluruh bentuk tumbuh yang terdapat di dalamnya. Tumbuh-tumbuhan dikelompokkan ke dalam strata tertentu berdasarkan posisi dominansinya atau berdasarkan ketinggian di dalam tegakan, dan bukan berdasarkan taksonomi atau bentuk tumbuh tumbuhan tersebut pada saat dewasa. Konsekuensinya, tumbuhan pohon dapat memiliki beberapa strata seperti anakan dan sapling. Pada lingkungan darat, strata tumbuhan jika dalam keadaan lengkap akan tersusun atas pohon, semak, herba, dan lumut (Jenning et al., 2003).

Konsep tentang pola dalam vegetasi mengacu pada cara dari individu-individu suatu spesies tumbuhan berdistribusi di dalam suatu komunitas tumbuhan (Kent & Cooker, 1987). Terdapat 3 pola dasar distribusi tumbuhan di alam, yaitu: acak, mengelompok, dan regular, dan yang paling sering ditemukan adalah pola mengelompok (Barbaur et al., 1987; Ewusie, 1990, dan Kershaw, 1973). Hal ini disebabkan biji dan permudaan vegetatif cenderung untuk terkonsentrasi dekat tumbuhan induk dan lingkungan mikro ini lebih sesuai dengan kebutuhan (Barbour et al., 1987). Kershaw (1973) mengatakan bahwa, pola penyebaran acak hanya terjadi bila lingkungan suatu spesies sangat seragam dan tumbuhan tersebut tidak mempunyai kecendrungan untuk mengelompok. Penyebaran seragam terjadi bila kompetisi antar individu tersebut telah terjadi tolak menolak positif sehingga timbul ruang atau jarak yang teratur antara individu. Selanjutnya, apabila individu menyebar secara mengelompok, maka masing-masing kelompok kecil dapat tersebar baik secara acak maupun seragam.

Secara biologis keanekaragaman spesies adalah ukuran heterogenitas populasi suatu komunitas (Hunter, 1999). Keanekaragaman merupakan kombinasi antara kekayaan spesies dan kemerataan spesies. Kekayaan spesies adalah jumlah spesies dalam suatu area pengamatan. Setiap spesies tumbuhan umumnya tidak

mempunyai jumlah individu sama. Distribusi individu di antara spesies disebut kemerataan spesies. Makin tinggi jumlah dan kemerataan spesies makin tinggi pula keanekeragaman spesies (Barnes et al., 1980). Secara umum terdapat gradien kenaikan keanekaragaman dari daerah kutub ke ekuator dan dari daerah tinggi ke yang lebih rendah (Begon et al., 1990).

Indeks yang menggabungkan antara kekayaan spesies dengan kemerataan spesies disebut Indeks Keanekaragaman (Ludwig & Reynold, 1988). Selanjutnya Cox (1974) mengatakan bahwa, indeks keanekaragaman dapat digunakan untuk membandingkan data komposisi komunitas dari sumber yang berbeda. Perbedaan sumber tersebut antara lain perbedaan suksesi, habitat, maupun waktu.

MacCracken et al., (1983) mengatakan bahwa, keberhasilan manajemen vegetasi untuk suatu kawasan lindung atau kawasan yang dikelola untuk berbagai tujuan lainnya, memerlukan pengetahuan tentang keanekaragaman komunitas tumbuhan di kawasan yang dikelola tersebut. Unit-unit vegetasi yang berbeda akan menghasilkan tanggapan yang berbeda terhadap aplikasi suatu manajemen. Praktek pengelolaan vegetasi yang berhasil diterapkan pada suatu lahan belum tertentu berhasil jika diaplikasikan pada vegetasi di lahan lain, walaupun vegetasi tersebut nampak sama.

D. Ordinasi dan Analisis Faktor

Ordinasi merupakan istilah gabungan untuk teknik-teknik multivariat yang sesuai bagi kelompok-kelompok data multidimensi (Clarck, 1984) dan hasil yang diperoleh dapat diproyeksikan ke dalam bentuk dua dimensi. Dengan demikian pola-pola bawaan yang dimiliki oleh data kajian akan nampak secara visual (Clarck, 1984; Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974a). Melalui ordinasi, maka dimungkinkan untuk menampilkan tegakan vegetasi dalam bentuk geometrik sehingga tegakan yang paling serupa berdasarkan komposisi spesies beserta kemelimpahannya akan mempunyai posisi saling berdekatan, sedang tegakan-tegakan lainnya yang berbeda muncul saling berjauhan (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974a). Barbour et al., (1987) dan Clarck (1984) mengatakan bahwa pada dasarnya, ordinasi bertujuan untuk meringkas data menjadi lebih sederhana,

menghemat ruang, mudah dibaca dan kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pola-pola komposisi spesies dengan gradasi lingkungan yang mempengaruhi pola-pola tersebut.

Hal yang penting untuk diingat yaitu, tujuan ordinasi adalah untuk membantu peneliti menemukan pola-pola tertentu dari seperangkat data yang terlalu rumit untuk diinterpretasi. Teknik ordinasi yang baik akan sanggup mengidentifikasi dimensi-dimensi paling penting dari perangkat data yang sedang dianalisis, dan mengabaikan gangguan dalam rangka memperlihatkan pola-pola tersebut. Namun demikian, ordinasi seharusnya tidak digunakan di dalam kajian yang dituntun oleh hipotesis. Ordinasi dapat dipandang sebagai alat untuk mengeksplorasi data. Dengan demikian, analisis post-hoct dapat diterima, dan banyak teknik yang berbeda dapat diterapkan pada perangkat data yang sama. Tidak ada hipotesis nol yang dapat ditolak, demikian juga nilai p untuk menguji signifikasi secara statistik. Ketika nilai p (p-value/probablitas p) diusulkan, maka ia hanya dapat digunakan sebagai tuntunan yang kasar atau indikator dari proses-proses yang ada, yang memiliki kemungkinan menjelaskan pola-pola komunitas (Clarck, 1984).

Analisis faktor adalah salah satu metode statistik multivariat yang sering digunakan dalam ordinasi (Clifford & Stephenson, 1975; Greig-Smith, 1983). Analisis faktor merupakan istilah umum untuk sejumlah teknik matematik dan statistik yang berbeda tapi berhubungan, yang dirancang untuk meneliti sifat hubungan-hubungan antara variabel dalam perangkat (set) tertentu. Masalah dasarnya adalah menentukan apakah variabel-variabel n dalam suatu perangkat menunjukkan pola hubungan satu sama lain, sehingga perangkat tersebut dapat dipecah menjadi subperangkat m, yang masing-masing terdiri atas sekelompok variabel yang cenderung lebih berhubungan satu sama lain dalam subperangkat dari pada variabel lain dari subperangkat yang beda (Hardjodipuro, 1985).

E. Kawasan Tropis Pegunungan

Istilah ataupun nama hutan hujan tropis umumnya diberikan tidak hanya pada hutan selalu hijau dari dataran rendah tropis yang lembab. Formasi ini ditemukan juga menyebar mulai pada ketinggian rendah sampai pada ketinggian

sedang di daerah pegunungan tropis, walau dengan struktur yang tidak semelimpah dibanding hutan hujan tropis dataran rendah (Richard, 1964).

Penyebaran kawasan tropis pegunungan berdasarkan lintang terbatas pada kawasan tropis, yang meliputi wilayah katulistiwa dan meluas ke utara sampai garis balik utara dan ke selatan sampai garis balik selatan. Hutan tropis pegunungan ditemukan pada ketinggian antara 500 m sampai dengan 4000 m dpl, dan sebagian besar terletak pada kisaran ketinggian antara 1500 m dpl sampai dengan 2800 m dpl. Namun pada daerah kepulauan di daerah tropis, misalnya di kepulauan Karibia, hutan tropis pengunungan telah dapat ditemukan pada ketinggian 300 m dpl (Kappelle, 2004). Menurut UNEP (2003) sekitar 3.4% dari permukaan bumi di daerah tropis adalah kawasan pegunungan.

Zonasi di kawasan pegunungan terkait dengan penyebaran tumbuhan dan pada gilirannya terkait dengan perubahan kondisi lingkungan terutama iklim yang terdapat di sepanjang pegunungan. Semakin tinggi lokasi suatu daerah kondisi iklim menjadi semakin tidak bersahabat terhadap mahluk hidup, dan dalam kaitannya dengan tumbuhan akan ditemukan perubahan struktur dan komposisi seiring dengan perubahan ketinggian (UNEP, 2003).

Kawasan Malesia oleh Van Steenis (1972) yang mencakup Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Nugini memiliki beberapa zona kehidupan. Zona ini ditetapkan oleh Van Steenis setelah mengkaji perubahan komposisi spesies tumbuhan berdasarkan ketinggian tempat dengan cara menemukan batas distribusi terendah dan tertinggi dari spesies tersebut di kawasan ini. Zona kehidupan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketinggian 1 – 1000 m dpl : Zona Tropis dan pada rentang ketinggian 500 – 1000 m dpl disebut zone Colline.

2. Ketinggian 1000 – 1500 m dpl : Zona Sub Pegunungan. 3. Ketinggian 1500 – 2400 m dpl : Zona Pegunungan. 4. Ketinggian 2400 – 4000 m dpl : Zona sub Alphin 5. Ketinggian 4000 – 4500 m dpl : Zona Alphin 6. Ketinggian di atas 4500 m dpl : Zona Nival.

Setiap kenaikan 100 m dpl penurunan suhu udara yang terjadi adalah sekitar 0.60 C namun penurunan ini juga bergantung pada faktor-faktor seperti penutupan

oleh awan, waktu, dan kandungan uap air yang terdapat di udara (Hadiyanto, 1997). Perubahan dari hutan tropis dataran rendah menjadi hutan tropis sub pegunungan nampaknya sangat banyak dipengaruhi oleh suhu udara, yaitu saat suhu udara turun di bawah 180C banyak spesies tumbuhan dataran rendah digantikan oleh spesies pegunungan yang secara floristik berbeda. Pada pegunungan daratan di daerah tropis transisi ini biasanya ditemukan pada ketinggian 1200–1500 m dpl (Bruijnzeel, 2001), bahkan menurut Van Steenis (1972) kawasan ini telah ditemukan pada kisaran ketinggian 1000-1500 m dpl.

Perubahan struktur, fisiognomi, dan komposisi hutan dari hutan tropis dataran rendah ke hutan tropis sub pegunungan bersifat gradual yakni tinggi, ukuran, biomassa, dan keanekaragaman pohon semakin berkurang (Aiba & Kitayama, 1999; Bruijnzeel, 2001). Pohon-pohon mencuat yang besar dan ditemukan melimpah pada hutan tropis dataran rendah menjadi sangat sedikit pada hutan sub pegunungan. Penyusutan ini menyebabkan strata pepohonan pada hutan tropis dataran rendah yang terdiri atas 3 lapis, menjadi 2 lapis (Whitmore, 1986). Hanya sedikit pepohonan yang memiliki banir, dan jika ada, ukurannya kecil. Tumbuhan liana berkayu berukuran besar juga jarang ditemukan. Pada sisi lain tumbuhan epifit seperti anggrek jauh lebih melimpah (Whitten et al., 1996).

Tipe hutan sub pegunungan tropis di gantikan oleh tipe hutan pegunungan pada ketinggian tempat penutupan oleh awan berlangsung terus menerus. Pada pegunungan-pegunungan besar, kisaran ketinggian hutan tropis pegunungan adalah 2000-3000 m dpl. Perbedaan tinggi pohon yang jelas akan ditemukan antara hutan tropis sub pegunungan dengan hutan tropis pegunungan pada hutan sub pegunungan tinggi pepohonan relatif masih tinggi, berkisar antara 15-35 m dan pada hutan tropis pegunungan hanya berkisar 2–30 m dan tertutup oleh lumut sangat melimpah (70–80% tertutup oleh Bryophyt) (Bruijnzeel, 2001), dan pada hutan ini epifit jenis anggrek semakin berkurang dan digantikan oleh spesies paku-pakuan transparan. Ukuran pohon lebih kecil dan kanopi menjadi lebih seragam (Whitmore, 1986).

Di atas kawasan yang selalu tertutup awan curah hujan berkurang dengan drastis. Karakter lingkungan menjadi kering dan hutan menjadi semakin terbuka (Walter, 1971) dan pepohonan sangat kerdil dengan ketinggian berkisar antara

1.5–9 m. Pada kawasan ini tumbuhan epifit tidak ditemukan sama sekali dan kelimpahan lumut sangat besar. Kawasan ini adalah kawasan hutan sub alphin dan ditemukan pada kisaran ketinggian 2800-3200 m dpl (Bruijnzeel, 2001).

Sebagian besar kawasan hutan hujan tropis Indo-Malaya dan Australia adalah daerah pegunungan. Pegunungan yang ada di kawasan ini jarang yang mencapai ketinggian 3500 m, dan sebagian besar di antaranya jarang mencapai ketinggian yang secara iklim pertumbuhan pohon menjadi terhambat. Hanya puncak Gunung Kinabalu di Sabah dan Pegunungan Jayawijaya di Papua yang memiliki ketinggian di atas 4000 m dpl (Richard, 1964).