5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

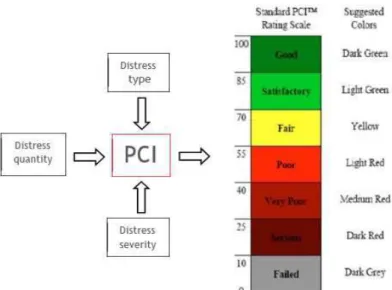

1.1. Pavement Condition Index (PCI)

Pavement Condition Index (PCI) merupakan metode penilaian kondisi

perkerasan yang dikembangkan oleh U.S Army Cops of Engineer, dinyatakan dalam indeks kondisi perkerasan (Pavement Condition Index, PCI). Penggunaan PCI untuk evaluasi perkerasan bandara, jalan dan tempat parkir telah dipakai secara luas di Amerika dan telah dipublikasikan menjadi standar ASTM D 6433-07.

Metode PCI dapat digunakan untuk :

1. Mengidentifikasi langsung pemeliharaan dan kebutuhan rehabilitasi 2. Memantau kondisi perkerasan dari waktu ke waktu

3. Mengembangkan strategi pencegahan pemeliharaan jaringan 4. Mengembangkan anggaran pemeliharaan jalan

5. Mengevaluasi bahan perkerasan dan desain perkerasan

Dalam metode PCI, tingkat kerusakan perkerasan merupakan fungsi dari 3 faktor utama, yaitu :

1. Jenis kerusakan (Distress Type), yaitu jenis kerusakan yang secara visual dapat terlihat dipermukaan perkerasan. Jenis–jenis kerusakan ini terbagi atas 19 tipe kerusakan.

2. Tingkat keparahan (Distress Severity), yaitu tingkat keparahan yang diidentifikasi sesuai kondisi suatu tipe perkerasan. Tingkat keparahan ini terbagi atas Low, Medium, dan High.

3. Jumlah ukuran kerusakan (Distress Quantity), yaitu yang berkaitan dengan pengukuran, satuan pengukuran dan penjumlahan (total) pada formulir survei pada masing–masing tingkat keparahan kerusakan.

6

Gambar 2. 1. Hubungan jenis kerusakan, tingkat keparahan, dan ukuran

kerusakan pada penentuan nilai PCI Sumber : ASTM D 6433-07 1.1.1. Jenis Kerusakan (Distress Type)

Terdapat 19 jenis kerusakan pada perkerasan lentur dalam metoda PCI, antara lain :

1. Alligator Cracking (Retak Kulit Buaya)

Retak yang berbentuk sebuah jaringan dari bidang persegi banyak (Polygon) kecil menyerupai kulit buaya dengan lebar celah lebih besar atau sama dengan 3 mm. Kesulitan utama adalah jika terdapat dua atau tiga tingkat keparahan dalam satu lokasi. Jika bagian ini dapat mudah dipisahkan, maka retak–retak ini harus diukur dan dicatat secara terpisah. Namun, jika tingkat keparahan berbeda dan tidak mudah dibagi, seluruh kawasan harus dinilai pada tingkat keparahan yang tertinggi. Jika retak buaya dan alur terjadi di daerah yang sama, masing– masing dicatat secara terpisah dimasing–masing tingkatannya.

2. Bleeding (Kegemukan)

Cacat permukaan ini terjadi karena konsentrasi semen aspal yang berlebihan pada campuran. Bentuk fisik dari kerusakan dikenali dengan terlihatnya lapisan tipis aspal (tanpa agregat halus) pada permukaan perkerasan dan jika pada kondisi temperatur permukaan perkerasan yang tinggi atau pada lalu lintas yang berat akan terlihat jejak bekas

7

(bunga ban) berkendara yang melewatinya. Hal ini membahayakan keselamatan karena permukaan perkerasan menjadi licin. Jika dalam satu area terdapat 2 jenis kerusakan sekaligus, jika Bleeding dihitung, maka Polished Aggregate tidak perlu dihitung.

3. Block Cracking (Retak Blok)

Retak ini berbentuk blok pada perkerasan. Pada umumnya terjadi pada lapisan tambahan (Overlay), yang menggambarkan pola retakan perkerasan dibawahnya. Biasanya retak ini terjadi pada satu tingkatan keparahan yang sama pada suatu bagian perkerasan. Jika tingkat keparahan berbeda, maka harus diukur dan dicatat terpisah.

4. Bumps and Sags (Benjol dan Turun)

Bumps merupakan gerakan atau perpindahan keatas yang sifatnya lokal

dan kecil, dari permukaan perkerasan aspal, sedangkan Sags yang juga berukuran kecil, merupakan gerakan kebawah dari permukaan perkerasan. Bila distorsi dan perpindahan yang terjadi dalam area yang luas dan menyebabkan naiknya area perkerasan yang luas, maka disebut

Sweeling (mengembang). Jika Bumps terdapat dalam pola tegak lurus

terhadap arus berkendara dan mempunyai jarak <3m, kerusakan dinamakan Corrugation. Jika Bumps terjadi dengan kombinasi retakan, maka retak juga dicatat.

5. Corrugation (Keriting)

Kerusakan ini juga bisa dikenal dengan nama Ripples. Bentuk kerusakan ini berupa gelombang (alur) pada arah melintang jalan yang sering disebut juga Plastic Movement. Kerusakan ini terjadi umumnya pada tempat berhentinya berkendara akibat pengereman berkendara. Perbedaan ketinggian rata–rata antara pegunungan dan lembah lipatan menunjukkan tingkat keparahan. Untuk menentukan perbedaan ketinggian rata–rata, alat ukur harus ditempatkan tegak lurus terhadap lipatannya sehingga kedalaman lembah-lembah bisa diukur dalam inci (mm). Kedalaman rata–rata diukur dari pengukuran tersebut.

8 6. Depression (Amblas)

Bentuk kerusakan yang terjadi yaitu amblas / turunnya permukaan lapisan perkerasan jalan pada lokasi–lokasi tertentu. Kedalaman kerusakan umumnya > 2 cm dan dapat menampung / meresapkan air. Kedalaman maksimum Depression (amblas) menentukan tingkat keparahan. Kedalaman ini dapat diukur dengan menempatkan alat ukur sejajar didaerah amblas dan pengukuran.

7. Edge Cracking (Retak Tepi Perkerasan)

Kerusakan ini terjadi pada pertemuan tepi permukaan perkerasan dengan bahu jalan tanah (bahu tidak beraspal) atau juga pada bahu jalan beraspal dengan tanah sekitarnya. Penyebaran kerusakan ini bisa terjadi setempat atau sepanjang tepi perkerasan dimana sering terjadi perlintasan roda berkendara dari perkerasan ke bahu atau sebaliknya. 8. Joint Reflection Cracking (Retak Pada Sambungan)

Kerusakan ini umumnya terjadi pada permukaan perkerasan aspal yang telah dihamparkan diatas perkerasan beton semen Portland. Retak terjadi pada lapis tambahan (Overlay) aspal yang mencerminkan pola retak dalam perkerasan beton lama yang berada dibawahnya. Pola retak dapat kearah memanjang, melintang, diagonal ataupun membentuk blok. Panjang dan tingkat keparahan masing–masing retak harus di identifikasi dan dicatat secara terpisah.

9. Lane / Shoulder Drop Off (Penurunan Bahu Jalan)

Bentuk kerusakan ini terjadi akibat terdapat beda ketinggian antara permukaan perkerasan dengan permukaan bahu atau tanah sekitarnya, dimana permukaan bahu atau tanah sekitarnya lebih rendah terhadap permukaan perkerasan.

10. Longitudinal & Transversal Crack (Retak Memanjang dan Melintang) Jenis kerusakan ini terdiri dari macam kerusakan sesuai dengan namanya, yaitu retak memanjang dan melintang. Retak ini terjadi berjajar yang terdiri dari beberapa celah. Panjang dan tingkat keparahan masing–masing retak harus diidentifikasi dan dicatat secara terpisah.

9

11. Patching and Utility Cut Patching (Tambalan dan Tambalan Pada Galian Utilitas)

Tambalan dapat dikelompokkan kedalam cacat permukaan, karena pada tingkat tertentu (jika jumlah/luas tambalan besar) akan mengganggu kenyamanan berkendara. Berdasarkan sifatnya, tambalan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: tambalan sementara yang berbentuk tidak beraturan mengikuti bentuk kerusakan lubang, dan tambalan permanen yang berbentuk segi empat sesuai rekontruksi yang dilaksanakan.

12. Polished Aggregate (Agregat Licin)

Kerusakan pada permukaan perkerasan aspal dimana pada permukaan tersebut butiran–butiran agregat terlihat dan permukaan agregatnya menjadi halus / licin atau kadang–kadang terlihat mengkilap. Kerusakan ini sering terjadi pada lokasi yang sering dilewati oleh kendaraan berat ataupun juga pada daerah yang terjadi gesekan yang tinggi antara lapisan permukaan perkerasan dengan ban kendaraan (contohnya pada tikungan dan sebagainya).

13. Potholes (Lubang)

Kerusakan ini berbentuk seperti mangkok yang dapat menampung dan meresapkan air pada badan jalan. Kerusakan ini kadang terjadi di dekat retakan atau didaerah yang drainasenya kurang baik sehingga perkerasan tergenang oleh air. Potholes dihitung dengan menghitung jumlah dari tingkat kerusakan Low, Medium, High dan dicatat terpisah. 14. Railroad Crossing (Perlintasan Jalan Rel)

Kerusakan yang terjadi pada persilangan jalan rel yang berupa amblas atau benjolan disekitar/antara lintasan rel. Jika kerusakan ini tidak mempengaruhi kenyamanan berkendara, maka sebaiknya tidak dihitung. Apabila terdapat Bumps yang diakibatkan dari kerusakan ini sebaiknya dicatat sebagai bagian dari kerusakan.

15. Rutting (Alur)

Jenis kerusakan ini dikenal juga dengan nama Longitudinal Ruts. Bentuk kerusakan ini terjadi pada lintasan roda / sejajar dengan as jalan

10

dan berbentuk alur. Tingkatan kerusakannya ditentukan oleh kedalaman alur tersebut. Untuk menentukan kedalaman, alat ukur harus diletakkan di alur dan kedalaman maksimum yang diukur.

16. Shoving (Sungkur)

Kerusakan ini membentuk jembulan pada lapisan aspal. Kerusakan biasanya terjadi pada lokasi tertentu dimana berkendara berhenti pada kelandaian yang curam atau tikungan yang tajam. Kerusakan umumnya timbul disalah satu sisi jejak roda. Terjadinya kerusakan ini dapat diikuti atau tanpa diikuti retak. Tingkatan kerusakannya tergantung dari rata–rata bekas roda yang terdapat pada perkerasan.

17. Slippage Cracking (Retak bulan sabit)

Jenis kerusakan ini dikenal juga dengan nama retak parabola atau Shear

Cracks. Bentuk retak ini menyerupai lengkung bulan sabit atau

berbentuk seperti jejak mobil yang disertai beberapa retak. Retak ini kadang–kadang terjadi bersamaan dengan terjadinya kerusakan sungkur (Shoving). Slippage Cracking dinilai sesuai tingkat kerusakan tertinggi pada suatu area.

18. Swell (Gumpal susut)

Gerakan ke atas lokal dari perkerasan akibat pengembangan (atau pembekuan air) dari tanah dasar yang menggembung ini dapat menyebabkan retak permukaan perkerasan aspal. Pengembangan dapat dikarakteristikkan dengan gerakan perkerasan aspal, dengan panjang > 3 mm. Swell dihitung dari luas permukaan.

19. Weathering / Ravelling (Perlepasan butir)

Kerusakan ini berupa terlepasnya sebagian butiran–butiran agregat pada permukaan perkerasan yang umumnya terjadi secara meluas. Kerusakan ini biasanya dimulai dengan terlepasnya material halus dahulu yang kemudian akan berlanjut terlepasnya material yang lebih besar (material kasar), sehingga pada akhirnya membentuk tampungan dan dapat meresapkan air ke badan jalan.

11

1.1.2. Tingkat Keparahan (Distress Severity)

Tingkat keparahan kerusakan perkerasan lentur pada metoda PCI, dibagi menjadi 3 (tiga) tingkat, yakni Low, Medium dan High. Penentuan tangkat keparahan untuk jenis kerusakan sudah ditentukan definisinya oleh metoda PCI secara jelas, seperti pada tabel tingkat keparahan untuk tiap jenis kerusakan perkerasan lentur berikut ini:

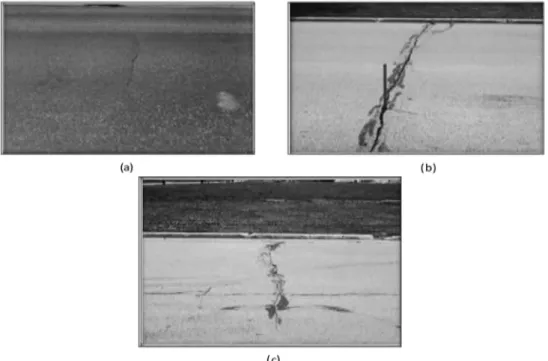

Tabel 2. 1. Alligator Cracking (Retak kulit buaya) Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan

L Retak rambut/ halus memanjang sejajar satu dengan yang lain atau tanpa berhubungan satu sama lain. Retakan tidak mengalami gompal.

Belum perlu diperbaiki atau penutup permukaan lapisan tambahan (overlay)

M Retak kulit buaya ringan terus berkembang kedalam pola atau jaringan retakan yang diikuti dengan gompal ringan.

Penambalan parsial: penambalanan diseluruh kedalaman, lapisan tambahan (overlay)

H Jarigan dan pola retak berlanjut, sehingga pecahan – pecahan dapat diketahui dengan mudah dan dapat terjadi gompal dipinggir. Beberapa pecahan mengalami rocking akibat lalu lintas.

Penambalan parsial: penambalanan diseluruh kedalaman, lapisan tambahan (overlay), rekontruksi

Sumber : Shahin (1994)

(a) (b)

(c)

Gambar 2. 2. Alligator Cracking (Retak kulit buaya) dengan tingkat

kerusakan : (a) Low, (b) Medium, (c) Hard. Sumber : ASTM D6433-07

12

Tabel 2. 2. Bleeding (Kegemukan) Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan

L Kegemukan terjadi hanya pada derajat rendah dan nampak hanya beberapa hari dalam setahun. Aspal tidak melekat pada sepatu atau roda kendaraan

Belum perlu diperbaiki

M Kegemukan telah mengakibatkan aspal melekat pada satu atau roda kendaraan, paling tidak beberapa minggu dalam setahun.

Tambahkan pasir atau agregat dan padatkan

H Kegemukan telah begitu nyata dan banyak aspal melekat pada sepatu atau roda kendaraan, paling tidak lebih dari beberapa minggu dalam setahun.

Tambahkan pasir atau agregat dan padatkan

Sumber : Shahin (1994)

(c)

Gambar 2. 3. Bleeding (Kegemukan) dengan tingkat kerusakan : (a) Low ;

(b) Medium ; (c) Hard.

13

Tabel 2. 3. Block Cracking (Retak blok) Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan

L Blok didefinisikan oleh retak dengan tingkat kerusakan rendah.

Penutupan retak (seal crack) bila retak melebihi 3 mm (1/8inch) M Blok didefinisikan oleh retak dengan

tingkat kerusakan sedang.

Penutupan retak (seal crack) mengembalikan permukaan dikasarkan dengan pemanas dan lapisan tambahan

H Blok didefinisikan oleh retak dengan tingkat kerusakan tinggi.

Penutupan retak (seal crack) mengembalikan permukaan dikasarkan dengan pemanas dan lapisan tambahan

Sumber : Shahin (1994)

(a) (b)

(c)

Gambar 2. 4. Block Cracking (Retak blok) dengan tingkat kerusakan : (a)

Low, (b) Medium, (c) Hard.

Sumber : ASTM D6433-07 Tabel 2. 4. Bumps and Sags (Benjol dan Turun)

Tingkat kerusakan

Identifikasi kerusakan Pilihan Untuk Perbaikan L Benjol dan melengkung mengakibatkan

sendikit gangguan kenyamanan berkendara.

Belum perlu diperbaiki

M Benjol dan melengkung agak banyak mengganggu kenyamanan berkendara.

Penambalan dangkan,

penambalan diseluruh kedalaman H Benjol dan melengkung mengakibatkan

banyak gangguan kenyamanan berkendara.

Penambalan dangkal, penambalan diseluruh kedalaman, overlay Sumber : Shahin (1994)

14

(a) (b)

(c)

Gambar 2. 5. Bumps and Sags (Benjol dan turun) dengan tingkat

kerusakan : (a) Low ; (b) Medium ; (c) Hard. Sumber : ASTM D6433-07

Tabel 2. 5. Corrugation (Keriting) Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan

L Keriting mengakibatkan sendikit gangguan kenyamanan berkendara.

Belum perlu diperbaiki

M Keriting mengakibatkan agak banyak gangguan kenyamanan berkendara.

Rekontruksi

H Keriting mengakibatkan banyak gangguan kenyamanan berkendara.

Rekontruksi

15 (C)

Gambar 2. 6. Corrugation (Keriting) dengan tingkat kerusakan: (a) Low ;

(b) Medium ; (c) Hard.

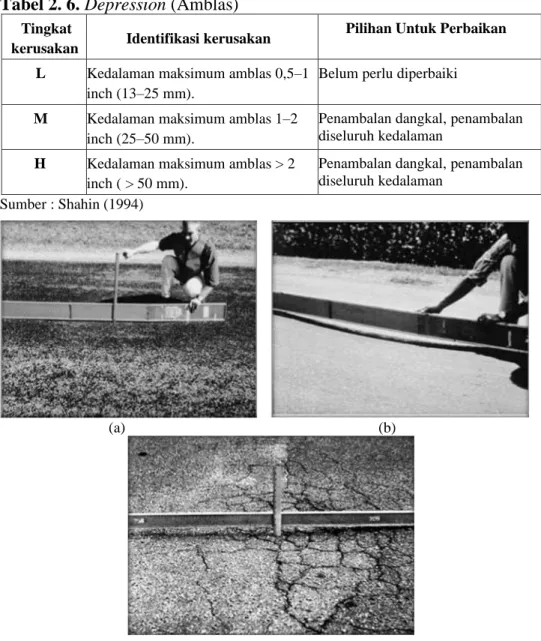

Sumber : ASTM D6433-07 Tabel 2. 6. Depression (Amblas)

Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan L Kedalaman maksimum amblas 0,5–1

inch (13–25 mm).

Belum perlu diperbaiki M Kedalaman maksimum amblas 1–2

inch (25–50 mm).

Penambalan dangkal, penambalan diseluruh kedalaman

H Kedalaman maksimum amblas > 2 inch ( > 50 mm).

Penambalan dangkal, penambalan diseluruh kedalaman

Sumber : Shahin (1994)

(a) (b)

(c)

Gambar 2. 7. Depression (Amblas) dengan tingkat kerusakan : (a) Low ;

(b) Medium ; (c) Hard.

16

Tabel 2. 7. Edge Cracking (Cacat Tepi Perkerasan) Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan

L Retak sedikit sampai sedang dengan tanpa pecahan atau butiran lepas.

Belum perlu diperbaiki, penutupan retak bila melebihi 1/8 inch (3 mm) M Retak sedang dengan beberapa

pecahan dan butiran lepas.

Penutupan retak, penambalan H Banyak pecahan atau butiran lepas

di sepanjang tepi perkerasan.

Penambalan sebagian Sumber : Shahin (1994)

(a) (b)

(c)

Gambar 2. 8. Edge Cracking (Cacat Tepi Perkerasan) dengan tingkat

kerusakan: (a) Low ; (b) Medium ; (c) Hard. Sumber : ASTM D6433-07

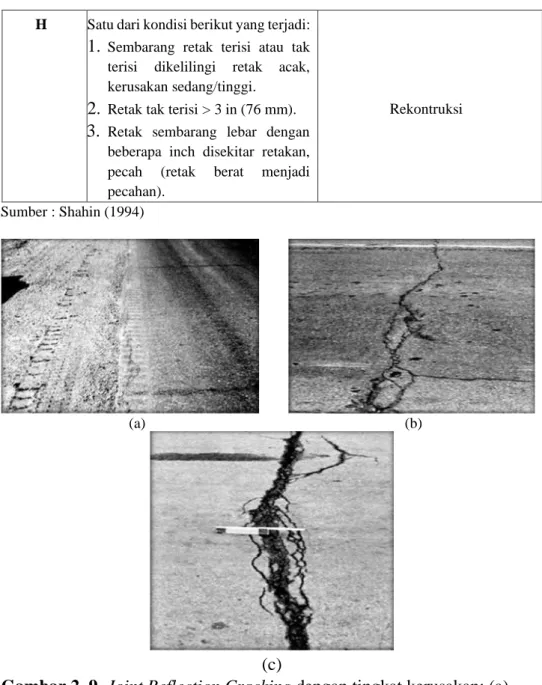

Tabel 2. 8. Joint Reflection Cracking Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan L Satu dari kondisi berikut ini terjadi :

1. Retak tak terisi, lebar, 3/8 in (10 mm).

2. Retak terisi, sembarang lebar pengisi kondisi bagus.

Belum perlu diperbaiki

M Satu dari kondisi berikut ini terjadi : 1. Retak tak terisi, lebar < 3/8 in–3

inch(10–76 mm).

2. Retak tak terisi, sembarang lebar 3 inch (76 mm) dikelilingi retak acak ringan.

17

H Satu dari kondisi berikut yang terjadi: 1. Sembarang retak terisi atau tak terisi dikelilingi retak acak, kerusakan sedang/tinggi.

2. Retak tak terisi > 3 in (76 mm). 3. Retak sembarang lebar dengan

beberapa inch disekitar retakan, pecah (retak berat menjadi pecahan).

Rekontruksi

Sumber : Shahin (1994)

(a) (b)

(c)

Gambar 2. 9. Joint Reflection Cracking dengan tingkat kerusakan: (a)

Low ; (b) Medium ; (c) Hard.

Sumber : ASTM D6433-07

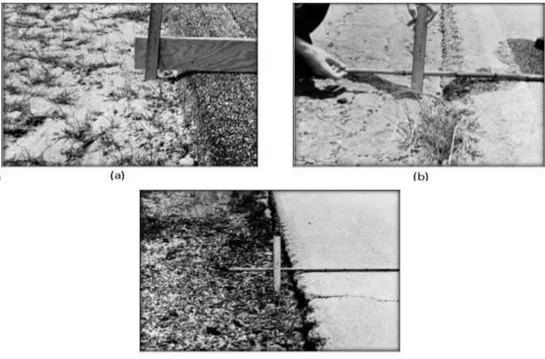

Tabel 2. 9. Lane/ Shoulder Drop Off (Penurunan Bahu Jalan) Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan

L Beda elevasi antar pinggir perkerasan dan bahu jalan 1–2 inch (25–51 mm).

Penimbunan kembali bahu jalan agar memiliki ketinggian yang

sama dengan jalur M Beda elevasi antar pinggir pekerasan dan

bahu jalan 2–4 inch (51–102 mm). H Beda elevasi antar pinggir perkerasan

dan bahu jalan > 4 inch ( > 102 mm). Sumber : Shahin (1994)

18

Gambar 2. 10. Lane/ Shoulder Drop Off (Penurunan Bahu Jalan) dengan

tingkat kerusakan: (a) Low ; (b) Medium ; (c) Hard. Sumber : ASTM D6433-07

Tabel 2. 10. Longitudinal & Transversal Crack (Retak Memanjang dan

Melintang)

Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan L Satu dari kondisi berikut yang terjadi:

1. Retak tak terisi, lebar, 3/8 in (10 mm).

2. Retak terisi, sembarang lebar pengisi kondisi bagus.

Belum perlu diperbaiki, pengisi retak (seal crack) >1/8 inch

M Satu dari kondisi berikut ini terjadi : 1. Retak tak terisi, lebar < 3/8 in–3 inch(10–76 mm).

2 Retak tak terisi, sembarang lebar 3 inch (76 mm)

dikelilingi retak acak ringan.

3. Retak terisi, sembarang lebar yang dikelilingi retak acak ringan.

Penutupan retakan

H Satu dari kondisi berikut yang terjadi: 1. Sembarang retak terisi atau tak terisi dikelilingi retakacak, kerusakan sedang/tinggi.

2. Retak tak terisi > 3 in (76 mm). 3. Retak sembarang lebar dengan beberapa inch disekitarretakan, pecah (retak berat menjadi pecahan).

Penutupan retakan, penambalan kedalaman parsial

19

Gambar 2. 11. Longitudinal & Transversal Crack (Retak memanjang dan

melintang) dengan tingkat kerusakan: (a) Low ; (b)

Medium ; (c) Hard.

Sumber : ASTM D6433-07

Tabel 2. 11. Patching and Utility Cut Patching (Tambalan dan Tambalan

Pada Galian)

Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan Pilihan Untuk Perbaikan

L

Tambalan dengankondisi baik dan

memuaskan kenyamanan berkendara dinilai terganggu sedikit atau lebih baik.

Belum perlu diperbaiki

M Tambalan sedikit rusak. Kenyamanan

berkendara agak terganggu. Rekontruksi

H

Tambalan sangat rusak. Kenyamanan

berkendara sangat terganggu. Rekontruksi Sumber : Shahin (1994)

20 (c)

Gambar 2. 12. Patching and Utility Cut Patching (Tambalan dan

tambalan pada galian) dengan tingkat kerusakan: (a)

Low ; (b) Medium ; (c) Hard

Sumber: ASTM D6433-07 Tabel 2. 12. Polished Aggregate (Agregat Licin)

Tingkat kerusakan

Identifikasi kerusakan Pilihan Untuk Perbaikan

Tidak ada tingkatan kerusakan

Derajat kelicinan harus nampak signifikan sebelum dilibatkan dalam survei kondisi dan dinilai sebagai kerusakan

Belum perlu diperbaiki, perawatan permukaan, overlay Sumber : Shahin (1994)

Gambar 2. 13. Polished Aggregate (Agregat Licin) Sumber : ASTM D6433-07

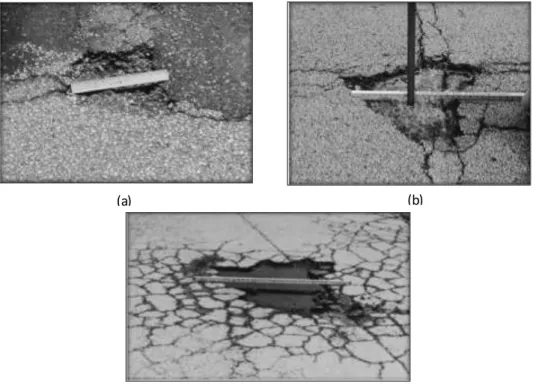

Tabel 2. 13. Potholes (Lubang) Kedalaman

lubang

Diamater rata – rata Pilihan Untuk Perbaikan

4 – 8 inch (100–200 mm) 8–18 inch (200–450 mm) 18–30 inch (450–750 mm) L M H – 1 inch (13–25mm) L L M Belum perlu diperbaiki, penambalan permukaan Penambalan permukaan, penambalan seluruh bagian kedalaman Penambalan seluruh bagian kedalaman 1 – 2 inch (25–50mm) L M H > 2 inch (50mm) M M H Sumber : ASTM D-6433-07

21

Gambar 2. 14. Potholes (Lubang) dengan tingkat kerusakan: (a) Low ; (b)

Medium ; (c) Hard.

Sumber : ASTM D6433-07 Tabel 2. 14. Railroad Crossing (Perlintasan Jalan Rel)

Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihsn Untuk Perbaikan

L Persilangan jalan rel menyebabkan sedikit gangguan kenyamanan berkendara.

Belum perlu diperbaiki

M Persilangan jalan rel menyebabkan cukup gangguan kenyamanan berkendara .

Penambalan permukaan atau seluruh kedalaman

H Persilangan jalan rel menyebabkan gangguan besar pada kenyamanan berkendara.

Penambalan permukaan atau seluruj kedalaman, overlay Sumber : Shahin (1994)

(a) (b)

22

Gambar 2. 15. Railroad Crossing (Perlintasan jalan rel) dengan tingkat

kerusakan : (a) Low ; (b) Medium ; (c) Hard. Sumber : ASTM D6433-07

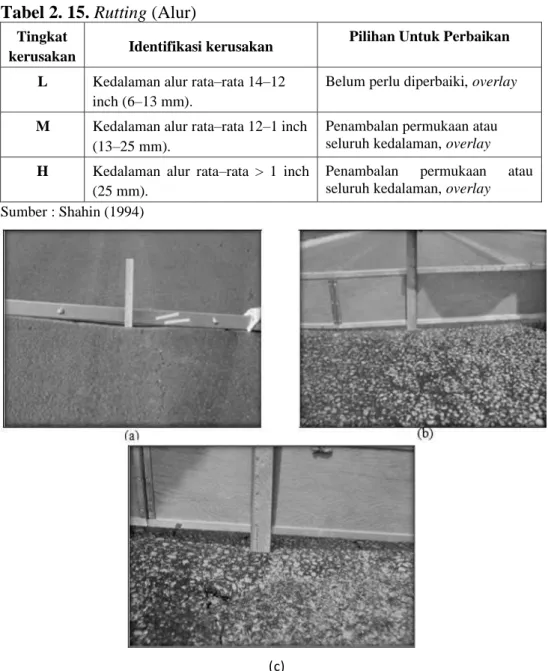

Tabel 2. 15. Rutting (Alur) Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan L Kedalaman alur rata–rata 14–12

inch (6–13 mm).

Belum perlu diperbaiki, overlay M Kedalaman alur rata–rata 12–1 inch

(13–25 mm).

Penambalan permukaan atau seluruh kedalaman, overlay H Kedalaman alur rata–rata > 1 inch

(25 mm).

Penambalan permukaan atau seluruh kedalaman, overlay Sumber : Shahin (1994)

Gambar 2. 16. Rutting (Alur) dengan tingkat kerusakan: (a) Low ; (b)

Medium ; (c) Hard.

Sumber : ASTM D6433-07 (c)

23

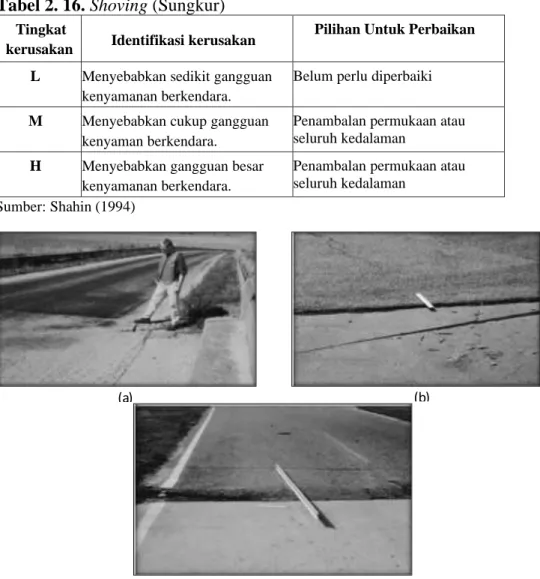

Tabel 2. 16. Shoving (Sungkur) Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan

L Menyebabkan sedikit gangguan kenyamanan berkendara.

Belum perlu diperbaiki M Menyebabkan cukup gangguan

kenyaman berkendara.

Penambalan permukaan atau seluruh kedalaman

H Menyebabkan gangguan besar kenyamanan berkendara.

Penambalan permukaan atau seluruh kedalaman

Sumber: Shahin (1994)

Gambar 2. 17. Shoving (Sungkur) dengan tingkat kerusakan: (a) Low ; (b)

Medium ; (c) Hard.

Sumber : ASTM D6433-07 Tabel 2. 17. Slippage Cracking (Retak Bulan Sabit)

Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan L Retak rata–rata lebar < 0.8 inch (10 mm). Belum perlu diperbaiki M Satu dari kondisi berikut yang terjadi :

1. Retak rata–rata 0.8–1.5 inch (10 – 38 mm)

2. Area disekitar retakan pecah

kedalaman berkendara pecahan–pecahan terikat.

Penambalan parsial

H Satu dari kondisi berikut yang terjadi : 1. Retak rata–rata > 1.2 inch (13 mm). 2. Area disekitar retakan pecah kedalaman pecahan–pecahan mudah terbongkar.

Penambalan parsial

Sumber: Shahin (1994)

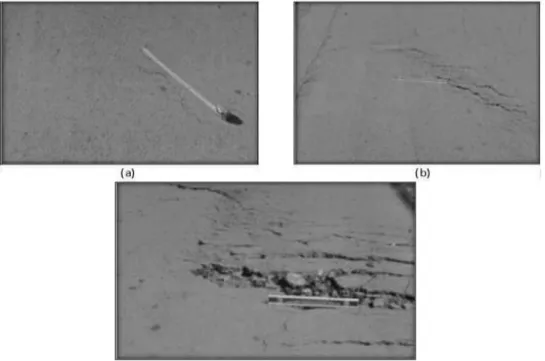

(a) (b)

24

Gambar 2. 18. Slippage Cracking (Retak bulan sabit) dengan tingkat

kerusakan : (a) Low ; (b) Medium; (c) Hard. (Sumber : ASTM D6433-07)

Tabel 2. 18. Swell (Gumpal susut) Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan

Pilihan Untuk Perbaikan

L Pengembangan menyebabkan sedikit gangguan kenyamanan berkendara. Kerusakan sulit dilihat, tapi dapat dideteksi dengan berberkendara cepat.

Belum perlu diperbaiki

M Pengembangan menyebabkan cukup

gangguan kenyamanan berkendara. Rekontruksi

H Pengembangan menyebabkan

gangguan besar terhadap kenyamanan berkendara.

Rekontruksi Sumber : Shahin (1994)

Gambar 2. 19. Swell (Gumpal susut) Sumber : ASTM D6433-07

25

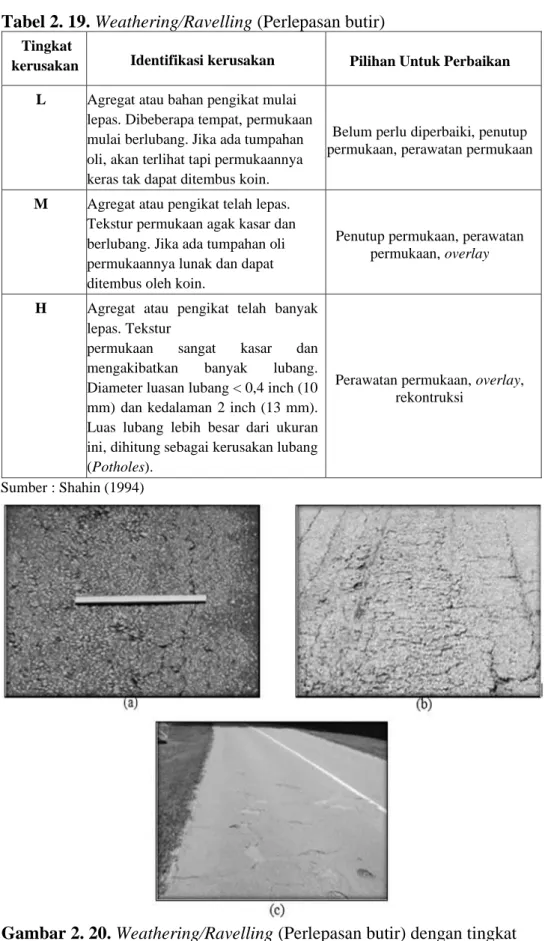

Tabel 2. 19. Weathering/Ravelling (Perlepasan butir) Tingkat

kerusakan Identifikasi kerusakan Pilihan Untuk Perbaikan L Agregat atau bahan pengikat mulai

lepas. Dibeberapa tempat, permukaan mulai berlubang. Jika ada tumpahan oli, akan terlihat tapi permukaannya keras tak dapat ditembus koin.

Belum perlu diperbaiki, penutup permukaan, perawatan permukaan

M Agregat atau pengikat telah lepas. Tekstur permukaan agak kasar dan berlubang. Jika ada tumpahan oli permukaannya lunak dan dapat ditembus oleh koin.

Penutup permukaan, perawatan permukaan, overlay

H Agregat atau pengikat telah banyak lepas. Tekstur

permukaan sangat kasar dan mengakibatkan banyak lubang. Diameter luasan lubang < 0,4 inch (10 mm) dan kedalaman 2 inch (13 mm). Luas lubang lebih besar dari ukuran ini, dihitung sebagai kerusakan lubang (Potholes).

Perawatan permukaan, overlay, rekontruksi

Sumber : Shahin (1994)

Gambar 2. 20. Weathering/Ravelling (Perlepasan butir) dengan tingkat

kerusakan : (a) Low ; (b) Medium; (c) Hard. Sumber : ASTM D6433-07

26

1.1.3. Satuan Ukuran Kerusakan (Distress Quantity)

Distress Quantity berkaitan dengan pengukuran, satuan pengukuran dan

penjumlahan total pada formulir survei. Nilai total jumlah kerusakan di kolom ‘Total’ pada formulir survei kemudian dijadikan nilai kerapatan, yaitu dengan membandingkan persentase luasan dari suatu jenis kerusakan terhadap luasan suatu unit segmen.

Tabel 2. 20. Data satuan kerusakan metode PCI

No Jenis Kerusakan Satuan No Jenis Kerusakan Satuan

1 Alligator Cracking m 11 Patching & Utility Patching m2

2 Bleeding m2 12 Polished Aggregate m2

3 Block Cracking m2 13 Potholes buah

4 Bumps and Sags m 14 Rail Road Crossing m2

5 Corrugation m2 15 Rutting m2

6 Depression m2 16 Shoving m2

7 Edge Cracking m 17 Slippage Cracking m2

8 Joint Reflection Cracking m 18 Swell m2

9 Lane Shoulder Drop Off m 19 Weathering / Ravelling m2

10 Long. & Trans. Cracking m Sumber : ASTM D-6433-07

1.1.4. Penilaian Kondisi Perkerasan

Penilaian kondisi perkerasan ini dilakukan untuk mendapatkan rating nilai PCI sehingga didapat kondisi jalan pada segmen tertentu (sample unit) atau keseluruhan jalan yang dinilai. Penilaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Density (Kerapatan Kerusakan)

Density atau kerapatan kerusakan adalah persentase luas atau panjang

total dari suatu jenis kerusakan terhadap luas atau panjang total bagian jalan yang diukur, bisa dalam meter persegi atau dalam meter.

Persamaan kerapatan kerusakan (Density) adalah sebagai berikut : D =𝐴𝑑

𝐴𝑠 × 100% (2.1)

D = 𝐿𝑑

27 dimana :

Ad = Luas total jenis kerusakan untuk tiap jenis kerusakan (m2)

Ld = Panjang total jenis kerusakan untuk tiap jenis kerusakan (m) As = Luas total unit sampel (m2)

2. Deduct Value (DV)

Deduct Value adalah nilai pengurangan untuk tiap jenis kerusakan yang

diperoleh dari hubungan antara Density dan Deduct Value. Deduct

Value juga dibedakan atas tingkat kerusakan untuk tiap jenis kerusakan.

Dibawah ini adalah grafik kurva Deduct Value tiap jenis kerusakan. a. Alligator Cracking (Retak Buaya)

Gambar 2. 21. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan

Alligator Cracking (retak buaya)

28 b. Bleeding (Kegemukan)

Gambar 2. 22. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan

Bleeding (kegemukan)

Sumber : ASTM D 6433- 07

c. Block Cracking (retak kotak/blok)

Gambar 2. 23. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan Block

Cracking (retak kotak/blok)

29

d. Bumps and Sags (Benjol dan Turun)

Gambar 2. 24. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan Bumps

and Sags (benjol dan turun)

Sumber : ASTM D 6433- 07 e. Corrugation (keriting)

Gambar 2. 25. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan

Corrugation (keriting)

30

f. Depression (Amblas)

Gambar 2. 26. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan

Depression (amblas)

Sumber : ASTM D 6433- 07 g. Edge Cracking (kerusakan tepi)

Gambar 2. 27. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan Edge

Cracking (kerusakan tepi)

31

h. Joint Reflection Cracking (Retak Refleksi)

Gambar 2. 28. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan Joint

Reflection Cracking (retak refleksi)

Sumber : ASTM D 6433- 07 i. Lane/Shoulder Drop Off (Penurunan Bahu Jalan)

Gambar 2. 29. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan Lane/

Shoulder Drop Off (penurunan bahu jalan)

32

j. Longitudinal and Transverse Cracking (Retak Memanjang)

Gambar 2. 30. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan

Longitudinal and Transversal Cracking

(retak memanjang) Sumber : ASTM D 6433- 07 k. Patching and Utility Cut Patching (Tambalan)

Gambar 2. 31. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan

Patching and Utility Cut Patching (tambalan)

33

l. Polished and Aggregate (Pengausan)

Gambar 2. 32. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan

Polished and Aggregate (pengausan)

Sumber : ASTM D 6433- 07 m. Potholes (Lubang)

Gambar 2. 33. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan

Potholes (lubang)

34

n. Railroad Crossing (Kerusakan Pada Jalur Kereta Api)

Gambar 2. 34. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan

Railroad Crossing (kerusakan pada jalur

kereta api)

Sumber : ASTM D 6433- 07 o. Rutting (Alur)

Gambar 2. 35. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan Rutting

(alur)

35 p. Shoving (Jembul)

Gambar 2. 36. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan

Shoving (jembul)

Sumber : ASTM D 6433- 07 q. Slippage Cracking (Retak Selip)

Gambar 2. 37. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan

Slippage Cracking (retak selip)

36 r. Swell (Pembengkakan Jalan)

Gambar 2. 38. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan Swell

(pembengkakan jalan) Sumber : ASTM D 6433- 07 s. Weathering/Raveling (Pelepasan Butiran)

Gambar 2. 39. Kurva Deduct Value untuk tipe kerusakan

Weathering/Ravelling (pelepasan butiran)

37

3. Menentukan jumlah pengurang ijin maksimum (m)

Nilai pengurang yang dipakai untuk perhitungan DV adalah DV yang nilainya lebih besar dari 2 (dua). Jumlah pengurangan ijin (Allowable

Number of Deduct) dihitung dengan persamaan :

𝑚 = 1 + 9

98 × (100 − 𝐻𝐷𝑉) (2.3)

dimana :

m = Allowable Number of Deduct setiap unit sampel

HDV = Highest Deduct Value, nilai Deduct Value terbesar pada

setiap unit sampel 4. Total Deduct Value (TDV)

Total Deduct Value adalah nilai total dari Deduct Value untuk tiap jenis

kerusakan dan tingkat kerusakan yang ada pada satu unit penelitian. Seluruh nilai deduct values dijumlahkan sehingga didapat nilai Total

Deduct Value (TDV). Dari data nilai Deduct tersebut dilihat berapa

banyak yang memiliki nilai lebih dari 2 (dua), yang nantinya disebut q. Nilai q tersebut lalu dipasangkan dengan nilai Total Deduct Value (TDV) pada grafik hubungan antara nilai TDV dengan CDV untuk mendapatkan nilai Corrected Deduct Value (CDV)

5. Corrected Deduct Value (CDV)

Corrected Deduct Value diperoleh dari kurva hubungan antara nilai

TDV dengan CDV dengen pemilihan kurva lengkung yang sesuai dengan jumlah Deduct Value yang mempunyai nilai lebih besar dari 2 (dua).

38

Gambar 2. 40. Grafik hubungan antara nilai Corrected Deduct Value

(CDV) dengan Total Deduct Value (TDV) Sumber : ASTM D 6433- 07

6. Klasifikasi Kualitas Perkerasan

Nilai PCI didapat dengan mengurangi nilai 100 dengan nilai CDV maksimum sehingga dapat diketahui skala ratingnya, yaitu : baik (Good), memuaskan (Satisfactory), sedang (Fair), buruk (Poor), sangat buruk (Very Poor), parah (Serious) dan gagal (Failed). Setelah nilai CDV maksimum diketahui, maka nilai PCI untuk tiap unit segmen dapat diketahui dengan rumus :

PCI (s): 100 − CDV (2.4)

dimana :

PCI (s) = Pavement Condition Index untuk tiap segmen

CDV = Corrected Deduct Value maksimum untuk tiap unit segmen sedangkan untuk nilai PCI secara keseluruhan :

PCI ∶ PCI (s)

N (2.5)

dimana :

PCI = Nilai PCI secara keseluruhan

PCI (s) = Pavement Condition Index untuk tiap unit segmen N = Jumlah unit

39

Gambar 2. 41. Klasifikasi penentuan nilai PCI Sumber : ASTM D6433-07

Alat–alat yang diperlukan dalam perhitungan kondisi perkerasan menggunakan metode PCI adalah sebagai berikut :

1. Data Sheets, untuk merekam informasi berikut : tanggal, lokasi, cabang, bagian, ukuran sampel unit, nomor dan ukuran, jenis kerusakan, tingkat keparahan, jumlah, dan nama surveyor.

2. Kamera, untuk mengambil beberapa foto. 3. Odometer Wheel.

4. Rencana Layout, untuk jaringan yang akan diperiksa. 5. Peralatan keselamatan

40

Gambar 2. 42. Form survei PCI untuk perkerasan lentur Sumber : ASTM D 6433 – 07

1.1.5. Program Pemeliharaan Jalan Peraturan Mentri PU Nomor 13/PRT/M/2011

Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Program ini bermaksud untuk memelihara fungsi jalan dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan.

Sistem evaluasi kondisi perkerasan di Indonesia berdasarkan Peraturan Mentri PU Nomor: 13/PRT/M/2011 adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin Jalan

Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan–kerusakan yang terjadi pada ruas–ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap, meliputi kegiatan :

a. Pemeliharaan / pembersihan bahu jalan,

b. pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau

41

permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah),

c. pemeliharaan/pembersihan rumaja,

d. pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput– rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija, e. pengisian celah/retak permukaan (Sealing),

f. laburan aspal, g. penambalan lubang,

h. pemeliharaan bangunan pelengkap, i. pemeliharaan perlengkapan jalan, dan

j. Grading Operation / Reshaping atau pembentukan kembali

permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

2. Pemeliharaan Berkala Jalan

Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan umur rencana, meliputi kegiatan :

a. pelapisan ulang (Overlay), b. perbaikan bahu jalan,

c. pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan meliputi antara lain Fog Seal, Chip Seal, Slurry Seal, Micro Seal, Strain

Alleviating Membrane Interlayer (SAMI),

d. pengasaran permukaan (Regrooving), e. pengisian celah/retak permukaan (Sealing), f. perbaikan bangunan pelengkap,

g. penggantian / perbaikan perlengkapan jalan yang hilang atau rusak, h. pemarkaan (Marking) ulang,

i. penambalan lubang,

j. untuk jalan tidak berpenutup aspal / beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material

42

(Ripping and Reworking Existing Layer) pada saat pembentukan kembali permukaan, dan

k. pemeliharaan / pembersihan rumaja. 3. Rehabilitasi Jalan

Rehabilitasi jalan kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian / tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana, meliputi kegiatan :

a. pelapisan ulang, b. perbaikan bahu jalan,

c. perbaikan bangunan pelengkap,

d. perbaikan / penggantian perlengkapan jalan, e. penambalan lubang,

f. penggantian Dowel / Tie Bar untuk perkerasan kaku (Rigid

Pavement),

g. penanganan tanggap darurat, h. pekerjaan galian,

i. pekerjaan timbunan, j. penyiapan tanah dasar,

k. pekerjaan struktur perkerasan, l. perbaikan/pembuatan drainase, m. pemarkaan

n. pengkerikilan kembali (Regraveling) untuk perkerasan jalan berpenutup dan jalan tanpa perkerasan, dan

o. pemeliharaan / pembersihan rumaja 4. Rekonstruksi Jalan

Rekonstruksi jalan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai

43

kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana, meliputi kegiatan:

a. perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing dan talud,

b. peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali,

c. perbaikan perlengkapan jalan, d. perbaikan bangunan pelengkap, dan e. pemeliharaan/pembersihan rumaja

Tabel 2. 21. Penentuan program penanganan pemeliharaan jalan terhadap jalan

berpenutup aspal / beton. Persentase Batasan Kerusakan

(Persen Terhadap Luas Lapis Permukaan)

Kondisi Jalan Program Penanganan

<6% Baik Pemeliharaan Rutin

6 – 11% Sedang Pemeliharaan Rutin / Berkala

11 – 15% Rusak Ringan Pemeliharaan Rehabilitasi

>15% Rusak Berat Rekontruksi / Peningkatan Struktur Sumber : Peraturan Mentri PU Nomor: 13/PRT/M/2011

44

1.2. IRMS (Integrated Road’s Management System)

Integrated Road’s Management System atau disingkat IRMS adalah suatu

sistem terpadu yang digunakan untuk membantu pengambil kebijakan jalan dalam menghimpun data dan merencanakan program pemeliharaan jalan nasional dan provinsi. Selain menjadi alat perencanaan program, perangkat lunak ini juga dirancang untuk menjadi alat pemantau kondisi jalan yang dapat digunakan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Survei IRMS dilakukan oleh tim dari P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional) di masing–masing Provinsi sebanyak dua kali setahun. Data hasil IRMS masing–masing Provinsi kemudian dilaporkan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang menaungi Provinsi tersebut untuk diverifikasi. Lalu dari Balai Pelaksanaan, data dari masing–masing Provinsi akan dikirim ke pusat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan penanganan Jalan Nasional kedepannya.

1.2.1. Latar Belakang Program IRMS

Aset jaringan jalan yang ada harus dapat terus dipelihara. Pemeliharaan aset jalan memerlukan dana yang cukup dan bersifat kontinu. Dana yang dialokasikan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan penanganan jalan yang diperlukan dan harus didistribusikan secara proporsional. Pengambilan keputusan (manajemen) memerlukan alat bantu untuk melaksanakan manajemen jalan secara optimal berdasarkan kaidah teknis dan ekonomi.

Di Indonesia pada aplikasi nyatanya berkembang menjadi IIRMS (penambahan kata Indonesian), dan lebih cenderung pada aplikasi Software pengelolaan jalan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. IRMS sendiri terdiri dari sistem masukan data, sistem perencanaan pemeliharaan jalan, sistem pemrograman pemeliharaan jalan, dan sistem penganggaran pemeliharaan jalan. Sistem IRMS menerapkan fungsi, yang berguna untuk proses validasi otomatis sehingga dapat menjamin akurasi data, keamanan data didalamnya, dan

45

memudahkan pemeliharaan Database. IRMS menyediakan fasilitas berupa hak pengguna sistem yang dapat dibagi kedalam 3 unit terkait (P2JN, Balai, dan Pusat).

IRMS menerapkan fasilitas sistem yang berkemampuan menjaga keutuhan

Database utama berupa daftar ruas jalan yang telah disesuaikan dengan

ketetapan ruas jalan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Keluaran yang akan dihasilkan didapatkan adalah data fisik dan kondisi ruas jalan yang akurat, lengkap, mutakhir, serta rekomendasi penanganan tiap ruas jalan dalam bentuk Print Out pada suatu sistem manajemen jalan.

Ada pun manfaat yang di peroleh dari pekerjaan IRMS adalah sebagai berikut:

1. Penataan jalan di wilayah setempat 2. Dokumentasi ruas jalan

3. Mengetahui data statistik tingkat kerusakan jalan 4. Mengetahui data statistik lalu lintas harian rata-rata 5. Mengetahui proses perkembangan ruas jalan

6. Mengetahui persentase kondisi jalan (mantap dan tidak mantapnya kondisi jalan)

7. Bahan acuan perbaikan, perencanaan dan pengelolaan bagi pemerintahan setempat

8. Manfaat lainnya untuk pembelajaran dan bahan studi untuk pengembangan daerah

1.2.2. Data Survei yang Dipakai Dalam IRMS

1. Survei Titik Referensi (STR/DRP)

Survei data titik referensi disingkat STR (Data Reference Point Survei, DRP). Dilaksanakan sesuai Buku “Panduan Survei Data Titik Referensidan Penomoran Ruas Jalan”, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah (Bina Marga) – 1999. Tujuan survei titik referensi :

46

a. Menentukan titik–titik referensi pada satu ruas jalan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan survei jalan lainnya

b. Merekam koordinat sumbu jalan menggunakan perangkat GPS c. Menetapkan lokasi titik awal dan akhir ruas jalan.

Bentuk fisik survei titik referensi : a. Patok kilometer (km)

b. Tanda permanen lain di sisi jalan seperti tugu perbatasan c. Persimpangan

d. Kepala jembatan.

e. Persilangan dengan rel kereta api f. Gedung atau landmark lainnya

Gambar 2. 43. Formulir Survei Titik Referensi (DRP) Sumber : Dinas PU

Gambar 2. 44. Pelaksanaan survei DRP Sumber : Dinas PU

47 2. Data Inventaris Jalan (RNI)

Survei Inventaris Jalan disingkat SIJ (Road Network Inventory, RNI) dimaksudkan untuk menginventarisasi atau mencatat keadaan jalan saat ini dan juga saat yang lampau sebagai data sejarah perkembangan jalan tersebut dalam bentuk tabel tekstur. Periode survei adalah 5 tahun sekali dan apabila ruas jalan yang ada penanganannya maka harus disurvei kembali, mengingat badan jalan ketika ada penanganan akan mengalami perubahan. Dilaksanakan sesuai Buku “Panduan Survei Inventarisasi Jalan”, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah (Bina Marga) – 12 Agustus 1998.

Data yang dicatat pada survei inventaris jalan :

a. Tipe dan lebar perkerasan (Surface Type and Lane Width /

surf_type and lane_width)

Kode Jenis Permukaan / Pelapisan Ulang 1 : Tanah

2 : Japat (AWCAS) / kerikil 3 : Telford/macadam terbuka

4 : BURTU (laburan aspal lapis satu) 5 : BURDA (laburan aspal lapis dua) 6 : Penetrasi Macadam 1 lapis

7 : Penetrasi Macadam 2 lapis

8 : LASBUTAG (BUTAS) / lapis aspal buton agregat 9 : Aspal beton (A.C.)

10 : LATASBUM (NACAS) / lapis tipis aspal buton murni 11 : LATASTON (HRS) / lapis tipis beton aspal beton 12 : LATASIR (HRSSA) / lapis tipis aspal pasir 13 : Slurry Seal

14 : Macro Seal 15 : Micro ASBUTON

16 : DGEM / campuran emulsi bergradasi rapat 17 : SMA (Split Mastic Asphalt)

48

19 : HSWC (High Stiffnes Wearing Course) 20 : SPAV

21 : Concrete/Rigid b. Kode jalur (Lane Code) :

1) L (Left) – kode lajur ruas jalan yang berada di sebelah kiri dari arah normal, penomoran lajur dimulai dari lajur paling tengah menuju kepinggir (L1, L2, L3,…)

2) R (Rigth) – kode lajur ruas jalan yang berada di sebelah kanan dari arah normal, penomoran lajur dimulai dari lajur paling tengah menuju ke pinggir (R1, R2, R3,…)

c. Tipe dan lebar bahu jalan (Shoulder Type and Shoulder Width /

shtype and shwidth )

Kode Bahu Jalan : 0 : Tidak ada bahu 1 : Bahu lunak

2 : Bahu yang diperkeras d. Lebar rumija

e. Tipe dan lebar saluran (Ditch Type and Ditch Depth / ditype and

ditdepth)

Kode Jenis Saluran Samping 1. : Tanah terbuka

2. : Beton / pasangan batu terbuka 3. : Saluran irigasi

4. : Beton / pasangan batu tertutup 5. : Tidak ada

f. Tipe medan jalan (Terrain Type / terrtype) Kode Jenis Terrain

<Terrain><Kode Terrain> misal L1 untuk lembah datar Jenis Terrain

T = Tebing L = Lembah

49 Kode Terrain :

1 : Datar (F) < 1,0 M

2 : 1,0 M < Bukit (R) < 3,0 M 3 : Gunung (H) >3,0 M g. Tipe jalan (Road Type)

1) 2/1UD – kode (1), ruas jalan terdiri dari 2 lajur dan 1 arah tanpa median

2) 2/2UD – kode (2), ruas jalan terdiri dari 2 lajur dan 2 arah tanpa median

3) 4/2UD – kode (3), ruas jalan terdiri dari 4 lajur dan 2 arah tanpa median

4) 4/2D – kode (4), ruas jalan terdiri dari 4 lajur dan 2 arah dengan median

5) 6/2D – kode (5), ruas jalan terdiri dari 6 lajur dan 2 arah dengan median

6) 3/1UD – kode (6), ruas jalan terdiri dari 3 lajur dan 1 arah tanpa median

7) 3/2UD – kode (7), ruas jalan terdiri dari 3 lajur dan 2 arah tanpa median

8) 3/2D – kode (8), ruas jalan terdiri dari 3 lajur dan 2 arah dengan median

9) 4/1UD – kode (9), ruas jalan terdiri dari 4 lajur dan 1 arah tanpa median

10) 4/1D – kode (10), ruas jalan terdiri dari 4 lajur dan 1 arah dengan median

11) 5/1UD – kode (11), ruas jalan terdiri dari 5 lajur dan 1 arah tanpa median

12) 5/1D – kode (12), ruas jalan terdiri dari 5 lajur dan 1 arah dengan median

13) 5/2D – kode (13), ruas jalan terdiri dari 5 lajur dan 2 arah dengan median

50

14) 6/1UD – kode (14), ruas jalan terdiri dari 6 lajur dan 1 arah tanpa median

15) 6/1D – kode (15), ruas jalan terdiri dari 6 lajur dan 1 arah dengan median

16) 7/1UD – kode (16), ruas jalan terdiri dari 7 lajur dan 1 arah tanpa median

17) 7/1D – kode (17), ruas jalan terdiri dari 7 lajur dan 1 arah dengan median

18) 7/2UD – kode (18), ruas jalan terdiri dari 7 lajur dan 2 arah tanpa median

19) 7/2D – kode (19), ruas jalan terdirir dari 7 lajur dan 2 arah dengan median

20) 8/2D – kode (20), ruas jalan terdiri dari 8 lajur dan 2 arah dengan median

21) 10/2D – kode (21), ruas jalan terdiri dari 10 lajur dan 2 arah dengan median

22) 2/2D – kode (22), ruas jalan terdiri dari 2 lajur dan 2 arah dengan median

23) 6/2UD – kode (23), ruas jalan terdiri dari 6 lajur dan 2 arah tanpa median

h. Tipe tata guna lahan pada sisi kiri dan kanan ruas jalan Kode Tata Guna Lahan (Land Use)

1. : Sawah / Kebun/Hutan (Rural) 2. : Perumahan (Urban 1)

3. : Perindustrian (Urban 2) 4. : Pertokoan / Perkantoran

i. Nomor ruas jalan sesuai data ruas jalan yang telah diidentifikasi pada tahap pra survei (linkid)

j. Panjang segmen (Segment Length) k. DRP awal dan akhir segmen

1) Sta_from : STA awal segmen 2) Sta_to : STA akhir segmen

51

3) Stato_long : Koordinat bujur (Longitude) 4) Stato_lat : Koordinat lintang (Latitude) 5) Stato_alt : Ketinggian titik (Altitude) l. Tanggal survei (Survey Date and Survey Year)

m. Gradien jalan didapat dari alat bernama Hawkeye (Grade) n. Alinyemen vertikal (Alignment Vertikal/align_ver)

1 : Datar (F) (<5,0 M/KM) 2 : Bukit (R) (5-45 M/KM) 3 : Gunung (H) (>45 M/KM)

o. Kode Belokan (Alignment Horizontal / align_hor) 1. : Lurus (<0,25RAD/KM)

2. : Sedikit belokan (0,25-3,50 RAD/KM) 3. : Banyak belokan (>3,50 RAD/KM)

Gambar 2. 45. Data inventarisasi jalan

52

Gambar 2. 46. Formulir survei data inventarisasi jalan Sumber : Dinas PU

3. Survei Kondisi Jalan (RCS)

Maksud dan tujuan survei kondisi jalan disingkat SKJ (Road Condition

Survey, RCS) adalah untuk mendapatkan data kondisi dan bagian–

bagian jalan yang mudah berubah baik untuk jalan aspal, maupun jalan tanah/kerikil sesuai kebutuhan untuk penyusunan rencana dan program pembinaan jaringan jalan. Dilaksanakan sesuai Buku “Panduan Survei Kondisi Jalan”, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah (Bina Marga) – 28 Juli 1998

Gambar 2. 47. Formulir Survei Kondisi Jalan Aspal Sumber : Dinas PU

53

4. Survei Kekasaran Permukaan Jalan (IRI)

Survei kekasaran permukaan jalan (IRI) dengan menggunakan alat ukur NAASRA (National Association Of Australian State Road Authorities) atau Roughometer. Hanya dilakukan pada perkerasan jalan sistem

Flexibel Pavement (jalan aspal) dengan kondisi rusak ringan, baik, dan

baik sekali. Keluaran dari hasil survai ini adalah kondisi jalan yang dibagi menjadi 4 tipe yaitu, baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat, dengan pembagian kategori mantap untuk baik dan sedang serta tidak mantap untuk rusak ringan dan rusak berat.

Hasil yang diperoleh : a. Data IRI

b. Panjang jalan

c. Foto dan video rekaman kondisi jalan d. Titik koordinat jalan

Tabel 2. 22. Penentuan nilai IRI perkerasan aspal

Nilai IRI Keterangan Kebutuhan Penanganan <4 Baik Pemeliharaan Rutin

4-8 Sedang Rehab Minor

8-12 Rusak ringan Rehab Mayor >12 Rusak berat Rekontruksi Sumber : Bina Marga

5. Survei Lalu Lintas Harian Rutin (LHR)

Survai perhitungan lalu lintas adalah kegiatan pokok dan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan data volume lalu lintas untuk berbagai keperluan teknik lalu lintas maupun perencanaan transportasi. Metode yang digunakan dengan cara manual, semi manual (dengan bantuan kamera video), otomatis (dengan bantuan Tube maupun Loop).

Tujuan survei lalu lintas :

a. Mendapatkan jumlah lalu lintas harian yang mewakili jumlah lalu lintas tahunan rata–rata atau Average Daily Traffic (AADT) b. Mengukur tingkat kebutuhan dan prioritas pada manajemen asset

54

Gambar 2. 48. Formulir survei perhitungan lalu lintas Sumber : Dinas PU

6. Dokumentasi (Foto dan Video)

Pembuatan foto dokumen jalan dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan bagi petugas survei jalan dalam pembuatan foto dokumen jalan dengan kamera digital agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. Data yang diperoleh dari survei–survei diatas menjadi masukan dalam sistem perencanaan teknis jalan dan program pembinaan jaringan jalan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hasil keluaran perangkat lunak IRMS ini merupakan pedoman awal pada perencanaan penanganan jalan, sedangkan pemrograman penanganan jalan ditetapkan berdasarkan pengamatan kondisi lapangan yang mutahir.

55

1.2.3. Aplikasi Dalam Mengolah Data IRMS

1. Sistem Masukan Data (SMD)

Data survei yang sudah dilakukan oleh P2JN harus di cek analisa dan divalidasi terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pihak BPJN untuk dilakukan verifikasi. Setelah data validasi dari P2JN diterima oleh BPJN selanjutnya data akan diverifikasi di Balai. Pada tahap inilah pihak Balai akan melakukan pengecekan data analisa sebelum data tersebut akan dikirimkan ke pusat. Pengiriman data ke pusat dilakukan dengan cara upload data survei kedalam suatu aplikasi yang bernama Sistem Masukan Data.

Data-data yang wajib diupload oleh balai ada 3 jenis untuk masing-masing jenis survei, yaitu :

a. Data sesuai format CSV (nanti akan masuk ke Database) yang dapat didownload di aplikasi SMD

b. Data Raw, yaitu data keluaran langsung dari alat, sebelum diolah ke dalam bentuk format yang ditentukan

c. Data dokumentasi, seperti foto, dan video. Upload foto per segmen dapat dilakukan sekaligus, tidak satu per satu. Nama file foto harus sesuai dengan format yang telah ditentukan, yaitu : analis_kmpost_kmpostto_tanggal_keterangan (contoh : 0100111_10_20_20180311_foto awal ruas jalan xxx). Untuk file video tidak langsung diupload ke SMD, namun upload ke

www.youtube.com, kemudian dicatat kode video tersebut untuk diinput kedalam format yang telah disediakan.

Setiap Balai dapat menampilkan seluruh progress pengiriman data. a. Upload data survei sesuai format CSV (nanti akan masuk ke

Database) yang dapat didownload dalam aplikasi SMD :

1) Data RNI

Data RNI adalah Lane Base, survei pemutakhiran data RNI dilakukan analisa terdapat perubahan fisik jalan, seperti tipe jalan, tipe perkerasan jalan, lebar dan lain-lain. Untuk Lane yang tidak punya bahu, kolom Shoulder Type dan Shoulder

56

Width diisi nol, begitu juga untuk Lane yang tidak punya Drainase, kolom tipe saluran dan kedalaman saluran diisi nol.

Masing-masing Lane untuk segmen yang sama untuk kolom median, tipe jalan, Alignment Vertical dan Horizontal diisi dengan data yang sama, karena kolom ini mewakili keseluruhan Lane, bukan mewakili satu Lane. Sedangkan nilai

Lane L1,L2,L3 sampai seterusnya untuk kolom Terrain_Left

diisi dengan nilai Terrain_Left yang sama, nilai Lane R1,R2,R3 sampai seterusnya untuk kolom Terrain_Right diisi dengan nilai Terrain_Right yang sama.

a) Halaman data RNI pengguna bisa menambahkan data dan menampilkan data inventarisasi jalan yang telah diupload sebelumnya

Gambar 2. 49. Halaman data RNI Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

b) Saat menambahkan data, pilih provinsi dan upload data sesuai dengan data yang akan dimasukkan

57

Gambar 2. 50. Import data RNI Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id 2) Data IRI

Data IRI juga merupakan Lane Base, jika beda Lane maka menambah baris (Row) untuk Code_drp yang sama. Arah survei menggunakan N (normal)/O(Opposite). Kolom semester diisikan dengan angka 1 atau 2, bukan dalam bentuk romawi.

a) Pada halaman Data IRI pengguna bisa menambahkan data dan menampilkan data

Gambar 2. 51. Halaman data IRI Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

58

b) Saat menambahkan data, pilih provinsi dan upload data sesuai dengan data yang akan dimasukkan

Gambar 2. 52. Import data RNI Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id 3) Data PCI

Data PCI adalah data kondisi jalan yang disurvei secara visual, baik untuk permukaan lentur maupun permukaan Rigid. Pada form survei disiapkan beberapa kolom, baik kolom untuk perkerasan Rigid maupun perkerasan lentur. Survei dilakukan per Lane. Kalau yang disurvei adalah perkerasan lentur, maka kolom perkerasan Rigid dikosongkan, begitu juga sebaliknya. a) Pada halaman Data PCI pengguna bisa menambahkan

data dan menampilkan data

Gambar 2. 53. Halaman data PCI Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

59

b) Saat menambahkan data, pilih provinsi dan upload data sesuai dengan data yang akan dimasukkan

Gambar 2. 54. Import data PCI Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id 4) Data Lendutan/FWD

Data lendutan disurvei dengan menggunakan alat Benkelman

Beam atau Falling Weight Deflectometer (FWD). Saat ini alat

yang umum digunakan adalah FWD, dimana pada setiap titik survei dilakukan 3 kali pukulan/tumbukan dengan beban yang berbeda, yaitu 30, 40 dan 50 ton. Nilai defleksi dari ketiga tumbukan tersebut dicatat dan dimasukkan ke dalam form yang akan dibaca SMD untuk masuk ke dalam database. a) Pada halaman Data Lendutan pengguna bisa

60

Gambar 2. 55. Halaman data lendutan Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

b) Saat menambahkan data, pilih provinsi dan upload data sesuai dengan data yang akan dimasukkan

Gambar 2. 56. Import data lendutan Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

61 5) Data RTC / LHR

Survei lalu lintas dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu survei 3 hari, survei 7 hari dan survei 365 hari. Untuk survei 3 hari dan 7 hari dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan alat, dan direkam dengan menggunakan camera video. Untuk survei 365 hari menggunakan alat Plato. Pada form survei, diisi jumlah kendaraan arah normal dan opposite per golongan kendaraan per jam sesuai dengan lama masing-masing survei lalu lintas. Untuk ruas yang survei lalu lintas 3 hari maka data yang diinput adalah data selama 3 hari per jam sedangkan untuk survei 7 hari, data yang diinput adalah selama 7 hari per jam, begitu pula untuk data survei lalu lintas selama 365 hari, survei lebih dari 1 hari, maka tanggal survey harus menyesuaikan.

a) Pada halaman Data RTC pengguna bisa menambahkan data dan menampilkan data

Gambar 2. 57. Halaman data RTC Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

b) Saat menambahkan data pilih provinsi dan upload data sesuai dengan data yang akan dimasukkan.

62

Gambar 2. 58. Import data RTC

Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id b. Upload data RAW

1) Data RAW RNI

a) Pada halaman ini pengguna bisa menampilkan dan mendownload data

Gambar 2. 59. Halaman RAW RNI Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

b) Pada halaman detail RAW RNI pengguna bisa menambah data dengan menekan tombol +

63

Gambar 2. 60. Upload file RAW RNI Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id 2) Data RAW IRI

a) Pada halaman ini pengguna bisa menampilkan dan mendownload data

Gambar 2. 61. Halaman RAW IRI Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

b) Pada halaman Data RAW IRI pengguna bisa menambah data dengan menekan tombol +

64

Gambar 2. 62. Upload File RAW IRI Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id 3) Data RAW PCI

a) Pada halaman ini pengguna bisa menampilkan dan mendownload data

Gambar 2. 63. Halaman data RAW PCI Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

65

b) Di halaman detail RAW PCI pengguna bisa menambah data dengan menekan tombol +

Gambar 2. 64. Upload File RAW PCI Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id 4) Data RAW Lendutan

a) Pada halaman ini pengguna bisa menampilkan dan mendownload data

Gambar 2. 65. Halaman data RAW Lendutan Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

66

b) Untuk menambah data dihalaman detail RAW Lendutan dengan menekan tombol +

Gambar 2. 66. Upload File RAW lendutan

Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id 5) Data RAW RTC

a) Pada halaman ini pengguna bisa menampilkan dan mendownload data

Gambar 2. 67. Halaman data RAW RTC Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

67

b) Dihalaman detail RAW RTC pengguna bisa menambahkan data dengan menekan tombol +

Gambar 2. 68. Upload File RAW RTC

Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id c. Dokumentasi Foto dan Video

1) Di halaman foto pengguna bisa menampilkan, mencari dan menambahkan foto

Gambar 2. 69. Halaman data dokumentasi foto dan video Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

68

2) Di halaman tambah foto pengguna bisa langsung mengupload foto dalam jumlah yang banyak.

Gambar 2. 70. Upload foto Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

3) Dihalaman Video pengguna bisa menampilkan dan menambah video

Gambar 2. 71. Halaman video Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

4) Pada halaman tambah video isi provinsi dan Pilih Data yang diupload sesuai dengan yang di inginkan. Data yang diupload disini adalah list data 68nalis dank ode video yang telah diupload di www.youtube.com. Upload video di youtube menggunakan akun Ditjen Bina Marga.

69

Gambar 2. 72. Import Data Video Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id 5) Data pendukung video

File hasil keluaran Garmin Virb yang terdiri dari 3 file, yaitu file video yang diupload ke youtube, dan dua file lainnya.

Gambar 2. 73. Data pendukung video Sumber : web sipdjn.binamarga.pu.go.id

70 2. Aplikasi IRMS

Data yang sudah di upload kedalam aplikasi Sistem Masukan Data selanjutnya data akan diterima langsung oleh pusat untuk dilakukan

Running kedalam aplikasi IRMS V3. Pada saat Running data akan

diolah secara otomatis oleh 70nalis Database untuk mendapatkan hasil justifikasi penanganan setiap segmen sesuai dengan data survei yang sudah diupload. Setelah data selesai di Running selanjutnya data dapat langsung di Download.

Cara Input pada aplikasi IRMS

a. Memulai Akses Penggunaan IRMS V.3

1) Masuk ke analis melalui tautan berikut:

https://irms.binamarga.pu.go.id/AMS/Kernel/w_login.jsp 2) Masukan akses dengan menggunakan User ID dan Password

yang telah terdaftar

Gambar 2. 74. Log In pada aplikasi IRMS Sumber : IRMS V3

3) Setelah berhasil login, maka akan terdapat pilihan Department dan Security Profile. Department diisi untuk memilih batas administrasi pengguna IRMS, sedangkan Security Profile diisi sesuai hak akses pengguna dari masing-masing batas administrasi

71

Gambar 2. 75. Department dan Security Profile Sumber : IRMS V3

b. Fitur Menu di IRMS V.3

1) Pilih modul Pavement Analyst

Gambar 2. 76. Fitur IRMS V3 Sumber : IRMS V3

2) Didalam modul tersebut, dibagi menjadi beberapa menu seperti:

a) Setup : Pilihan yang terdapat dalam menu Setup digunakan oleh IRMS V.3 dalam menentukan parameter untuk menghitung atau menggunakan data mentah yang terdapat dalam database. Parameter-parameter ini telah ditentukan untuk mengatur cara penggabungan, penghitungan dan penggunaan data.

72

b) Database : Berisi seluruh data yang digunakan dalam manajemen perkerasan jalan. Data ini berasal dari gabungan inventarisasi perkerasan jalan, kondisi dan kinerja perkerasan, struktur dan pemeliharaan perkerasan, kegiatan penanganan jalan, data lalu lintas, dan data lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan jaringan jalan.

c) Analysis : Berisi fungsi yang digunakan untuk menganalisa kinerja perkerasan serta memperikrakan kebutuhan penanganan perkerasaan yang saat ini dan di masa yang akan dianalisa

c. Decision Tree

Pavement Analyst > Setup > Network Analysis > Decision Trees Decision Tree menentukan aturan yang mengindikasikan

kebutuhan penanganan dari perkerasan jalan, dan Decision Tree

Set berisi beberapa Decision Tree yang termasuk didalamnya

masing–masing tipe perkerasan yang berbeda. Untuk mengaktifkan masing–masing Treatment terhadap berbagai macam tipe permukaan yang berpengaruh terhadap Analisa, tipe permukaan dikelompokan kedalam tipe perkerasan pada menu:

Pavement Analyst > Setup > Network Analysis. > Upper Level Decision Tree.

Gambar 2. 77. Upper Level Decision Tree