i TESIS

ANALISIS PRIORITAS PADA PROGRAM

PEMELIHARAAN JEMBATAN DENGAN METODE

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

(STUDI KASUS: PEMELIHARAAN JEMBATAN DI

SATKER PJN METROPOLITAN DENPASAR)

IDA BAGUS MADE ARTAMANA

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

i TESIS

ANALISIS PRIORITAS PADA PROGRAM

PEMELIHARAAN JEMBATAN DENGAN METODE

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

(STUDI KASUS: PEMELIHARAAN JEMBATAN DI

SATKER PJN METROPOLITAN DENPASAR)

IDA BAGUS MADE ARTAMANA NIM 1091561004

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

ii

ANALISIS PRIORITAS PADA PROGRAM

PEMELIHARAAN JEMBATAN DENGAN METODE

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

(STUDI KASUS: PEMELIHARAAN JEMBATAN DI

SATKER PJN METROPOLITAN DENPASAR)

Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Teknik Sipil

Program Pascasarjana Universitas Udayana

IDA BAGUS MADE ARTAMANA NIM 1091561004

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

iii

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 23 JUNI 2016

Pembimbing I,

Putu Alit Suthanaya, ST., MEngSc., PhD NIP. 19690805 199503 1 001

Pembimbing II,

D.M. Priyantha Wedagama, ST.,MT.,MSc.,PhD. NIP. 19700303 199702 1 005

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana

Universitas Udayana

Putu Alit Suthanaya, ST., MEngSc., PhD NIP. 19690805 199503 1 001

Direktur

Program Pascasarjana Universitas Udayana

iv

Lembar Penetapan Panitia Penguji Tesis

Tesis ini telah diuji pada Tanggal 23 Juni 2016

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : Nomor: 2900/UN.14.4/HK/2016, Tanggal 20 Mei 2016

Ketua : Putu Alit Suthanaya, ST, MEngSc, Ph.D Anggota :

v

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

NAMA : IDA BAGUS MADE ARTAMANA

NIM : 1091561004

PROGRAM STUDI : TEKNIK SIPIL KONSENTRASI TRANSPORTASI JUDUL TESIS : ANALISIS PRIORITAS PADA PROGRAM

PEMELIHARAAN JEMBATAN DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (STUDI KASUS: PEMELIHARAAN JEMBATAN DI SATKER PJN METROPOLITAN DENPASAR)

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam tesis ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No. 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 24 Juni 2016

vi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas asung kertha wara nugraha-Nya tesis ini yang berjudul “Analisis Prioritas Pada Program Pemeliharaan Jembatan Dengan Metode Analythical Hierarchy Process (Studi Kasus: Pemeliharaan Jembatan Pada Satker PJN Metropolitan Denpasar” dapat diselesaikan. Terwujudnya hasil penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu disampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD.KEMD selaku Rektor Universitas Udayana, Ibu Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Bapak Putu Alit Suthanaya, ST, MEng.Sc, Ph.D selaku dosen pembimbing I dan Bapak D. M. Priyantha Wedagama, ST., MT., MSc., PhD. sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh staff administrasi dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana Universitas Udayana, atas dukungannya. Terima kasih kepada Ayah dan mendiang Ibu yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dan kepada istri tercinta Ida Ayu Gde Kurnia Jayanti, ST.,M.,Si serta ananda tersayang Ida Bagus Erlangga Adityanatha yang dengan penuh perhatian dan pengorbanan memberikan penulis kesempatan berkonsentrasi untuk belajar menyelesaikan tulisan ini.

vii

ANALISIS PRIORITAS PADA PROGRAM PEMELIHARAAN JEMBATAN DENGAN METODE ANALYTICAL HEIRARCHY PROCESS

(STUDI KASUS: PEMELIHARAAN JEMBATAN DI SATKER PJN METROPOLITAN DENPASAR)

ABSTRAK

Untuk menjaga dan mempertahankan kondisi jembatan agar tetap dalam kondisi fungsional, maka diperlukan pemeliharaan jembatan. Permasalahan serius di negara berkembang seperti Indonesia adalah keterbatasan dana dalam alokasi anggaran. Untuk mengatasi minimnya dana yang tersedia, maka diperlukan suatu prioritas dalam penyusunan program pemeliharaan jembatan agar dana yang tersedia dapat teralokasi secara efisien dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan struktur hirarki dan menentukan ukuran kuantitatif dari masing-masing kriteria dan subkriteria pada struktur hirarki untuk menyusun skala prioritas dengan mengambil studi kasus di Satker PJN Metropolitan Denpasar.

Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam penyusunan prioritasnya. Data sekunder dikompilasi dari instansi yang terkait antara lain BPJN VIII, Satker PJN Metropolitan Denpasar dan Satker P2JN Provinsi Bali. Berdasarkan data sekunder yang terkumpul dan hasil kajian pustaka termasuk buku-buku dan jurnal, disusun struktur hirarki. Kuesioner digunakan pada pengumpulan data primer untuk mendapatkan nilai perbandingan berpasangan antar kriteria dari struktur hirarki. Kuesioner disebarkan dengan teknik purposive sampling, dengan responden para pakar program pemeliharaan jembatan.

Struktur hirarki yang didapat dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) level. Level-1 adalah tujuan, yaitu penentuan skala prioritas pemeliharaan jembatan, level-2 adalah kriteria dan level-3 merupakan subkriteria yang mempengaruhi kriteria pada level-2. Kriteria yang berpengaruh dalam penyusunan prioritas pemeliharaan jembatan antara lain: i). kriteria sistem jaringan (subkriterianya yaitu: kondisi jembatan (A1), fungsi jembatan (A2) dan material penyusun bangunan atas jembatan (A3)), ii). kriteria sistem kelembagaan (subkriterianya antara lain biaya pemeliharaan (B1), tertuang dalam renstra (B2) dan sejarah pemeliharaan jembatan (B3)), iii).kriteria sistem tata guna lahan (subkriterianya antara lain: menuju kawasan strategis transportasi (C1), menuju kawasan strategis pariwisata (C2) dan menuju kawasan strategis tempat suci/warisan budaya dan alam (C3)) serta iv).kriteria sistem pergerakan dengan sub kriteria LHR (D1) dan penyempitan jalan (D2).

Bobot pengaruh kuantitatif masing-masing subkriteria A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1 and D2 masing-masing adalah sebagai berikut: 23.74%, 7.05%, 5.01%, 4.13%, 3.87%, 6.39%, 12.40%, 5.22%, 5.38%, 10.61% dan 16.19%. Dari bobot tersebut diperoleh formula perhitungan skor prioritas pemeliharaan jembatan dengan formulasi Y = 23,74A1 + 7,05A2 + 5,01A3 + 4,13B1 + 3,87B2 + 6,39B3 + 12,4C1 + 5,22C2 + 5,38C3 + 10,61D1 + 16,19D2. Dengan hasil 19 jembatan menempati skala prioritas sangat tinggi, 16 jembatan dengan skala prioritas tinggi, 19 jembatan dengan skala prioritas sedang, 15 jembatan dengan skala prioritas rendah dan 17 jembatan dengan skala prioritas sangat rendah.

viii

PRIORITY ANALYSIS ON BRIDGE MAINTENANCE PROGRAM USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS METHOD

(CASE STUDY: BRIDGE MAINTENANCE IN WORK UNIT FOR IMPLEMENTATION OF NATIONAL ROAD IN DENPASAR

METROPOLITAN)

ABSTRACT

Bridge maintenance is required to keep the bridge functioned. A main problem faced in developing countries including Indonesia is the financial constraint in budget allocation. To overcome this, a priority analysis is required within bridge maintenance program to allocate funds efficiently and to achieve the program objective effectively. The study aims to analyse a hierarchical structure of the respective quantitative criteria and sub-criteria and to determine priority scales by using a case study in Work Unit for Implementation of National Road in Denpasar Metropolitan.

This study employs Analytical Hierarchy Process (AHP) method to analyse the program priority. Secondary data are collected from the relevant agencies such as BPJN VIII, Work Unit for Implementation of National Road in Denpasar Metropolitan and Work Unit of P2JN for Bali Province. These secondary data and several literatures including books and journals are subsequently considered to construct the hierarchical structure. Questionnaires are used to collect the primary data and to obtain a comparison value between the paired criteria of the hierarchical structure. Questionnaires are distributed by purposive sampling technique and used to interview the experts on bridge maintenance program.

A hierarchical structure drawn for this study consists of three (3) levels. Level-1 describes the goal i.e. the determination of bridge maintenance priority scales. Level-2 consists of the criteria while Level-3 comprises of sub-criteria which in return has an effect on those criteria at L:evel-2. The influential criteria in the preparation of bridge maintenance priority contain i). network system criteria consisting the sub-criteria of bridge conditions (A1), bridge function (A2) and material constituent building over bridges (A3)), ii). institutional criteria systems consisting sub-criteria of maintenance cost (B1), strategic planning (B2) and bridge maintenance history (B3)), iii). land use criteria comprising towards transportation strategic areas (C1), towards tourism strategic areas (C2) and towards sanctuaries/cultural heritage and nature strategic areas (C3)) and iv). system movement criteria taking in sub-criteria of average daily traffic (D1) and road narrowing (D2).

The quantitative weight on each sub-criteria of A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1 and D2 are 23.74%, 7.05%, 5.01%, 4.13%, 3.87%, 6.39%, 12.40%, 5.22%, 5.38%, 10.61% and 16.19% respectively. Using these weights, the equation to determine the bridge maintenance priority is obtained as Y = 23,74A1 + 7,05A2 + 5,01A3 + 4,13B1 + 3,87B2 + 6,39B3 + 12,4C1 + 5,22C2 + 5,38C3 + 10,61D1 + 16,19D2. As the results, 19 bridges occupies the very high priority scale, 16 bridges with high priority scale, 19 bridges on a scale of being priority, 15 bridges with a scale of low priority and 17 bridges with very low priority scale.

x

2.2.4 Pemeliharaan jembatan ... 16

2.2.5 Penilaian kondisi jembatan ... 17

2.2.6 Panjang dan lebar jembatan ... 19

2.3 Sistem Transportasi Makro ... 20

2.4 Kawasan Strategis Pariwisata, Transportasi, Budaya dan Alam di Provinsi Bali ... 24

2.4.1Kawasan strategis pariwisata nasional di Provinsi Bali... 24

2.4.2 Kawasan strategis transportasi nasional di Provinsi Bali .... 25

2.4.3 Kawasan strategis tempat suci, cagar budaya dan alam di Provinsi Bali ... 26

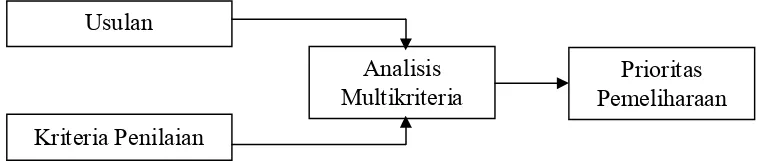

2.5 Analisis Multikriteria ... 29

2.5.1 Penentuan Skala Prioritas dengan analytical hierarchy process (AHP) ... 33

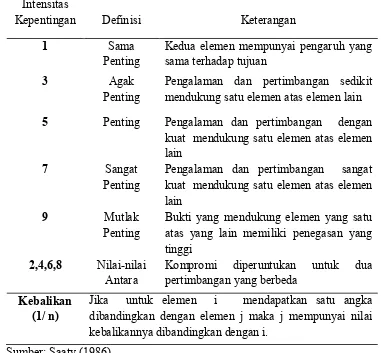

2.5.2 Nilai dan definisi pendapat kuantitatif... 37

2.5.3 Proses-proses dalam metode analytical hierarchy process.. 38

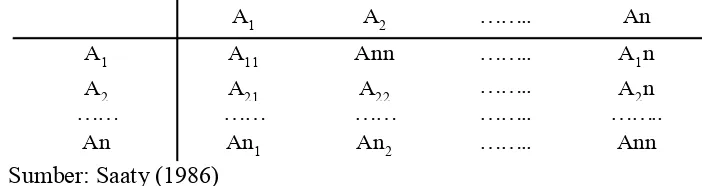

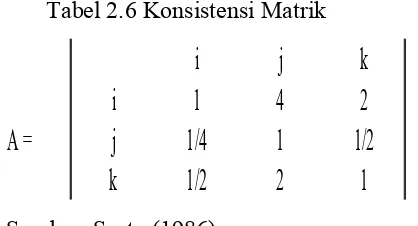

2.5.4 Matrik perbandingan berpasangan... 39

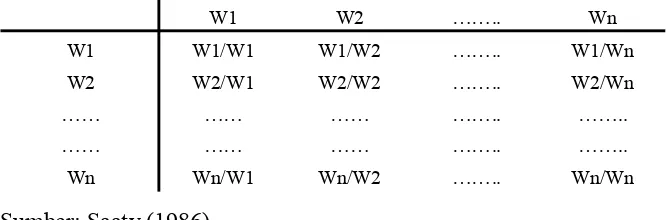

2.5.5 Perhitungan bobot elemen... 40

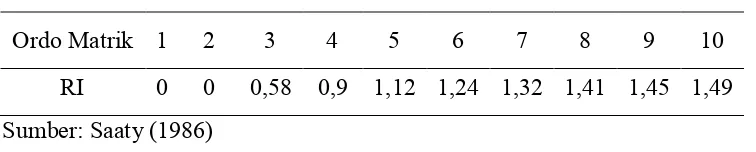

2.5.6 Perhitungan konsistensi dalam metode AHP...... 41

2.5.7 Penggabungan pendapat responden ... 44

2.5.8 Model matematis penentuan skala prioritas ... 45

2.6 Populasi dan Sampel ... 46

2.6.7 Teknik pengumpulan data... 54

2.7 Kuesioner... 56

2.7.1Masalah-masalah mendasar dalam penyusunan kuesioner 57

xi

BAB III KERANGKA BERPIKIR DAN KONSEP PENELITIAN ... 70

xii

5.1.4 Material penyusun bangunan atas jembatan di lokasi studi 101

5.1.5 Biaya pemeliharaan jembatan ... 102

5.1.6 Rencana strategis ... 103

5.1.7 Data sejarah jembatan ... 103

5.1.8 Data lalu lintas harian rata-rata ... 105

5.1.9 Data jembatan yang menjadi penyebab penyempitan jalan 105

5.2 Pengumpulan Data Primer ... 106

5.2.1 Pertanyaan analisis AHP pada Level-2 ... 107

5.2.2.Rekapitulasi jawaban responden pada Level-2 ... 108

5.2.3 Pertanyaan analisis AHP pada Level-3 ... 113

5.2.4 Rekapitulasi jawaban responden pada Level-3A ... 115

5.2.5 Rekapitulasi jawaban responden pada Level-3B ... 118

5.2.6 Rekapitulasi jawaban responden pada Level 3C ... 121

5.2.7 Rekapitulasi jawaban responden pada Level 3D ... 124

5.3 Ukuran Kuantitatif Masing-Masing Kriteria ... 125

5.3.1 Ukuran kuantitatif masing-masing kriteria pada level 2 ... 125

5.3.2 Ukuran kuantitatif masing-masing kriteria pada level 3A... 128

5.3.3 Ukuran kuantitatif masing-masing kriteria pada level 3B... 131

5.3.4 Ukuran kuantitatif masing-masing kriteria pada level 3C... 133

5.3.5 Ukuran kuantitatif masing-masing kriteria pada level 3D... 136

5.3.6 Rekapitulasi ukuran kuantitatif masing-masing kriteria ... 138

5.4 Perhitungan Skor Prioritas Pemeliharaan Jembatan ... 139

5.5 Pengelompokan Skala Prioritas ... 142

xiii

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN ... 150

6.1 Simpulan ... 150

6.2 Saran ... 152

xiv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

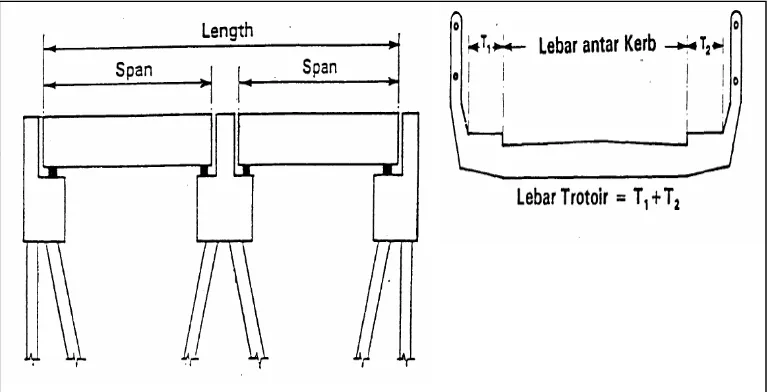

Gambar 2.1 Panjang dan Lebar Jembatan ... 19

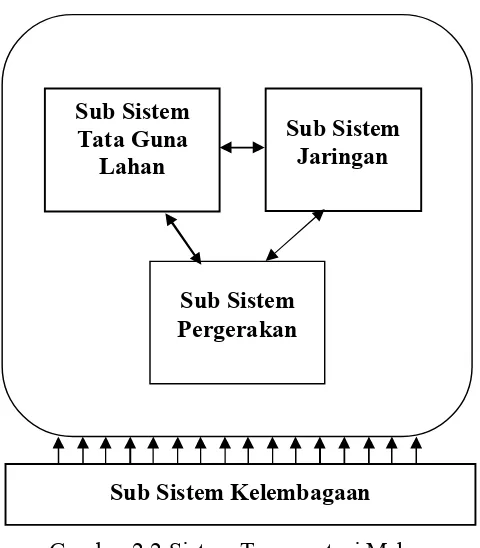

Gambar 2.2 Sistem Transportasi Makro... 21

Gambar 2.3 Proses Pemilihan Alternatif dalam Analisis Multikriteria ... 30

Gambar 3.1 Model Struktur Hirarki ... 73

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian ... 76

Gambar 4.2 Struktur Hirarki Penelitian ... 88

Gambar 5.1 Fungsi Jembatan pada Jalan Nasional di Lokasi Studi ... 100

Gambar 5.2 Material penyusun bangunan atas jembatan di Lokasi Studi .. 101

xv

DAFTAR TABEL

Halaman

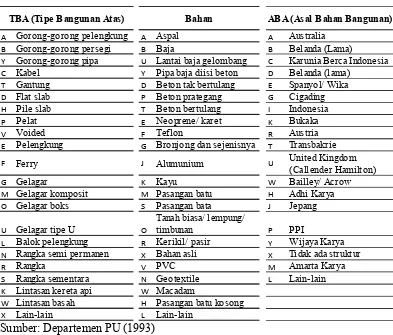

Tabel 2.1 Kode Identifikasi Jembatan ... 12

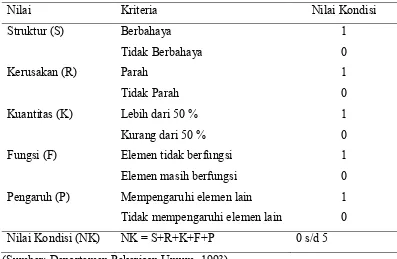

Tabel 2.2 Sistem Penilaian Kondisi Elemen Jembatan ... 18

Tabel 2.3 Nilai dan Definisi Pendapat Kuantitatif dalam Skala Perbandingan Saaty... 38

Tabel 2.4 Matrik Perbandingan Berpasangan Bobot Elemen... 40

Tabel 2.5 Matrik Perbandingan Berpasangan Intensitas Kepentingan... 41

Tabel 2.6 Konsistensi Matrik... 42

Tabel 2.7 Nilai Random Indek ... 43

Tabel 2.8 Kriteria yang Digunakan pada Penelitian Sebelumnya ... 67

Tabel 4.1 Struktur Hirarki pada Penelitian Sebelumnya ... 87

Tabel 5.1 Sebaran Jembatan pada Jalan Nasional di Kota Metropolitan Denpasar ... 97

Tabel 5.2 Kondisi Jembatan pada Jalan Nasional di Kota Metropolitan Denpasar ... 98

Tabel 5.3 Matrik Perbandingan Berpasangan AHP Level-2 ... 112

Tabel 5.4 Matrik Perbandingan Berpasangan AHP Level-3A... 117

Tabel 5.5 Matrik Perbandingan Berpasangan AHP Level-3B... 120

Tabel 5.6 Matrik Perbandingan Berpasangan AHP Level-3C... 123

Tabel 5.7 Matrik Perbandingan Berpasangan AHP Level-3D... 125

Tabel 5.8 Rekapitulasi Hasil Analisis Ukuran Kuantitatif ... 139

xvi

DAFTAR SINGKATAN

PJN = Pelaksanaan Jalan Nasional AHP = Analytical Hierarchy Process BPJN = Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

P2JN = Perencanaan dan Pelaksanaan Jalan Nasional Satker = Satuan Kerja

BMS = Bridge Management System DOS = Disk Operating System

GTI = Gelegar Beton Bertulang Indonesia PU = Pekerjaan Umum

KSPN = Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization SK = Surat Keputusan

RMSD = Root Mean Square Deviation MAD = Median Absoolute Deviation LHR = Lalu-lintas Harian Rerata

DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran CR = Consistency Ratio

JAP = Jalan Arteri Primer JKP = Jalan Kolektor Primer PKN = Pusat Kegiatan Nasional PKW = Pusat Kegiatan Wilayah

PKSN = Pusat Kegiatan Strategis Nasional RKP = Rencana Kerja Pemerintah

RPJM = Rencana Program Jangka Menengah PP = Peraturan Pemerintah

Sp = Simpang

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran A.1 Peta Ruas Jalan Nasional Metropolitan Denpasar ... 157 Lampiran A.2 Peta Jembatan pada Ruas Jalan Nasional Metropolitan

Denpasar ... 158 Lampiran B.1 Data Responden Penelitian ... 159 Lampiran B.2 Kuesioner Penelitian ... 161 Lampiran C.1-1 Data Dasar Jembatan Di Jalan Nasional Kota

Metropolitan Denpasar ... 169 Lampiran C.1-2 Data Kondisi Jembatan Di Jalan Nasional Kota

Metropolitan Denpasar ... 174 Lampiran C.1-3 Data Fungsi Jembatan Di Jalan Nasional Kota

Metropolitan Denpasar ... 177 Lampiran C.1-4 Data Jenis Material Penyusun Bangunan Atas Jembatan 180 Lampiran C.1-5 Data Alokasi Biaya Pemeliharaan Jembatan TA.2015 … 183 Lampiran C.1-6 Data Jembatan Dalam Renstra Jembatan 2015 ……...…. 186 Lampiran C.1-7 Data Umur Jembatan Di Jalan Nasional Kota

Metropolitan Denpasar ... 189 Lampiran C-1.8 Data Konektivitas Jembatan Menuju Kawasan Strategis

Transportasi ………..………… 192

Lampiran C-1.9 Data Konektivitas Jembatan Menuju Kawasan Strategis

Pariwisata ……….……… 196

Lampiran C-1.10 Data Konektivitas Jembatan Menuju Kawasan Tempat

Suci/ Budaya/ Alam ….……… 199 Lampiran C.1-11 Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata …….…... 204 Lampiran C-1.12 Data Lebar Jembatan dan Lebar Jalur Lalu Lintas Jalan

xviii

Lampiran C.2-4 Penilaian Berpasangan Subkriteria AHP pada Level-3C . 217 Lampiran C.2-5 Penilaian Berpasangan Subkriteria AHP pada Level-3D 219 Lampiran D.1 Skor Skala Prioritas Pemeliharaan Jembatan Di Satker

PJN Metropolitan Denpasar ……... 221 Lampiran D.2 Susunan Prioritas Pemeliharaan Jembatan Di Satker PJN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan jalan nasional dikembangkan melalui pendekatan pengembangan

wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah,

membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan

dan keamanan nasional. Jalan juga membentuk struktur ruang dalam rangka

mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Jaringan jalan berfungsi baik jika

jalan, bangunan-bangunan pelengkap dan perlengkapannya dipelihara dengan

baik. Salah satu bangunan pelengkap jalan adalah jembatan.

Jembatan merupakan fasilitas infrastruktur yang vital bagi kelangsungan

perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi suatu wilayah. Jembatan merupakan

bagian sistem transportasi yang menjadi pengontrol kapasitas sistem. Jembatan

merupakan struktur paling mahal per kilometer sistem dan keruntuhannya akan

menyebabkan keruntuhan sistem transportasi itu sendiri. Pelayanan suatu ruas

jalan sangat tergantung pada kemampuan jembatan terlemah yang ada pada jalan

tersebut (Supriyadi dan Muntohar, 2007).

Seiring dengan pertambahan usia jembatan maka semakin lemah kondisi

pelayanan suatu jembatan. Untuk menjaga dan mempertahankan kondisi jembatan

agar tetap dalam kondisi fungsional maka diperlukan pemeliharaan jembatan.

Pemeliharaan jembatan terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala,

2

memelihara pencapaian umur rencana dan untuk meminimalkan potensi

kerusakan jembatan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang layak. Sebagai

infrastruktur vital yang mahal, maka pemeliharaan jembatan memerlukan biaya

yang tidak murah. Permasalahan serius di negara berkembang seperti Indonesia

adalah keterbatasan dana dalam alokasi anggaran. Padahal infrastruktur jembatan

dibangun dengan investasi tinggi dan sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas

dan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Robohnya Jembatan Mahakam II di Kutai

Kartanegara, pada tanggal 26 November 2011 (Kompas, 2011), amblasnya

Jembatan Comal di Pemalang, pada 18 Juli 2014 (Tempo, 2014) dan runtuhnya

Jembatan Tukad Keladian di Jembrana pada tanggal 23 Januari 2016 (Balipost,

2016), telah mengingatkan betapa pentingnya peranan jembatan dalam sistem

jaringan jalan. Untuk mengatasi minimnya dana yang tersedia, maka diperlukan

suatu prioritas dalam penyusunan program pemeliharaan jembatan agar dana yang

tersedia dapat teralokasi secara efisien dan tepat sasaran.

Sejak tahun 1993, penyelenggara jalan yaitu Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah

mengembangkan suatu sistem untuk pemeriksaan, pencatatan, perencanaan,

penyelidikan, pembuatan desain, pemeliharaan, pengawasan pelaksanaan

konstruksi, suplai serta penyimpanan material jembatan yang disebut Bridge

Management System (BMS) atau Sistem Manajemen Jembatan. Namun sistem ini

belum dapat diterapkan dengan maksimal karena terdapat banyak kendala dalam

pengoperasiannya. Menurut Sucipto (2004), BMS memiliki banyak kelemahan

3

pengelolaan jembatan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: tidak

terjaganya data histori, tidak mencakup data berupa foto dan gambar, pembaruan

data kurang real time, bekerja pada stand-alone computer dengan sistem operasi

DOS, dan informasi yang dihasilkan hanya diketahui oleh pengelola jembatan

saja. BMS saat ini praktis hanya difungsikan sebagai suatu sistem informasi untuk

inventarisasi dan pencatatan pemeriksaan jembatan.

Pada saat ini penyusunan program pemeliharaan jembatan hanya

diprioritaskan berdasarkan nilai kondisi jembatan, dimana jembatan yang

memiliki nilai kondisi yang tinggi (rusak) akan mendapatkan prioritas utama

untuk ditangani. Jika terdapat beberapa jembatan yang rusak dan anggaran

terbatas maka akan terjadi permasalahan dalam penentuan prioritas, karena hanya

satu kriteria yang dipakai dalam penyusunan prioritas. Menurut Wiyono (2011),

selain nilai kondisi jembatan terdapat kriteria lain yang berpengaruh dalam

penentuan prioritas pemeliharaan jembatan, seperti tingkat kepadatan lalu lintas,

aksesibilitas jembatan, biaya pemeliharaan dan sistem pengadaan barang dan jasa.

Ompusunggu (2009), menyebutkan bahwa kriteria finansial, kriteria transportasi,

kriteria sosial dan kriteria teknik juga mempengaruhi prioritas pemeliharaan

jembatan. Faktor-faktor tersebut bersifat multikriteria sehingga diperlukan suatu

metode yang sesuai untuk menganalisis permasalahan yang memiliki aspek

multikriteria.

Dari beberapa metode yang umum dipakai dalam analisis multikriteria,

metode AHP memiliki beberapa kelebihan dibandingkan metode lain salah satu

4

(ukuran kuantitatif) dalam metode AHP akan didapat langsung dari hasil analisis,

sedangkan pada metode lain bobot kriteria (ukuran kuantitatif) ditetapkan terlebih

dahulu sehingga ukuran yang ditetapkan tersebut sebelum dipakai sebagai

instrumen/ alat ukur, harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih

dahulu. Kelebihan tersebut diatas menyebabkan Metode AHP paling tepat

digunakan dalam penelitian ini. Instrumen penelitian akan menggunakan

kuesioner dengan teknik purposive sampling. Kuesioner disebarkan kepada

responden ahli yang dipilih berasal dari stakeholder yang terkait dengan topik

penelitian.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada pemeliharaan jembatan pada

Satker PJN Metropolitan Denpasar. Satker PJN Metropolitan Denpasar mengelola

jaringan jalan nasional perkotaan yang tersebar di Denpasar, Badung, Gianyar,

Buleleng, Klungkung dan Tabanan dengan panjang 215,86 Km, termasuk 86 buah

jembatan dengan bentang bervariasi antara enam meter sampai dengan 300 m.

Pada satuan kerja ini banyak turun alokasi dana pemeliharaan jembatan yang

kurang tepat sasaran, dimana jembatan berkondisi baik malah terprogramkan dan

jembatan berkondisi rusak tidak mendapatkan pemeliharaan. Salah satu contohnya

adalah Tahun Anggaran 2014, pada unit kerja dimaksud turun anggaran

pemeliharaan berkala Jembatan Tukad Mati I dan Tukad Yeh Ge padahal setelah

disurvai ke lapangan pada jembatan tersebut hanya memerlukan pemeliharaan

rutin saja. Sementara Jembatan Tukad Mati IV dan Jembatan Tukad

Udang-Udang yang memerlukan pemeliharaan berkala tidak dialokasikan anggaran

5

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sampai saat ini belum diketahui susunan

skala prioritas pemeliharaan jembatan pada Satker PJN Metropolitan Denpasar,

demikian juga hirarki dan ukuran kuantitatifnya. Untuk mengetahui hal-hal

tersebut, maka diperlukan suatu analisis untuk mengetahui susunan prioritas

pemeliharaan jembatan pada Satker PJN Metropolitan Denpasar dengan

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana susunan hirarki dan ukuran kuantitatif dari masing-masing kriteria

dan subkriteria yang berpengaruh pada penyusunan prioritas pemeliharaan

jembatan berdasarkan metode AHP?

2. Bagaimana rumusan matematis hirarki penelitian pada penyusunan prioritas

pemeliharaan jembatan berdasarkan metode AHP?

3. Bagaimana susunan skala prioritas pemeliharaan jembatan pada Satuan Kerja

Pelaksanaan Jalan Nasional Kota Metropolitan Denpasar berdasarkan metode

AHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menyusun struktur hirarki dan mengetahui ukuran kuantitatif dari

masing-masing kriteria dan subkriteria yang berpengaruh pada penyusunan prioritas

6

2. Untuk mengetahui rumusan matematis hirarki penelitian pada penyusunan

prioritas pemeliharaan jembatan berdasarkan metode AHP.

3. Menyusun skala prioritas pemeliharaan jembatan di Jalan Nasional Kota

Metropolitan Denpasar berdasarkan metode AHP.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa atau penulis adalah sebagai sarana untuk menerapkan ilmu

transportasi yang didapat dalam perkuliahan.

2. Bagi institusi adalah sebagai tambahan untuk memperkaya khasanah

penelitian.

3. Bagi pemerintah yang bersangkutan, penelitian ini dapat digunakan sebagai

metode alternatif dalam penyusunan prioritas pemeliharaan jembatan.

4. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan informasi dan

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Jalan dan Klasifikasinya

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan

didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat. Jalan meliputi

bagian-bagiannya, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Jalan

diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

2.1.1Klasifikasi jalan berdasarkan sistem jaringan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan

bahwa berdasarkan sistem jaringan, jalan dikelompokkan menjadi jalan dalam

sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

a. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan

pelayanan sebagai prasarana distribusi barang dan/ atau jasa untuk

pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan jalan

menghubungkan semua simpul wilayah yang berwujud pusat-pusat kegiatan

nasional.

b. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan

peranan pelayanan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa untuk

8

2.1.2 Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya

Berdasarkan fungsinya, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan, mengelompokkan jalan menjadi:

a. Jalan arteri adalah jalan umum sesuai dengan fungsinya sebagai sarana

angkutan utama dengan bercirikan sebagai prasarana pelayanan lalu lintas

dengan asal-tujuan berjarak jauh, berkecepatan rata-rata tinggi, serta jalan

masuk dibatasi secara berdaya guna.

b. Jalan kolektor adalah jalan umum dengan fungsinya sebagai sarana angkutan

umum yang bercirikan sebagai prasarana pelayanan lalu-lintas dengan

asal-tujuan yang berjarak sedang, berkecepatan rata-rata sedang, serta jalan masuk

dibatasi.

c. Jalan lokal adalah jalan sesuai dengan fungsinya sebagai prasarana angkutan

lokal yang dengan bercirikan sebagai pelayanan lalu lintas dengan asal-tujuan

yang berjarak dekat, dan berkecepatan rata-rata rendah, serta dengan jalan

masuk tidak dibatasi.

d. Jalan lingkungan adalah jalan sesuai dengan fungsinya sebagai prasarana

angkutan lingkungan yang bercirikan dengan pelayanan lalu lintas dengan

asal-tujuan yang berjarak dekat, dan berkecepatan rata-rata rendah.

2.1.3 Klasifikasi jalan berdasarkan statusnya

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, berdasarkan

statusnya, jalan dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan

9

a. Jalan nasional adalah jalan yang dikelola oleh pemerintah pusat berdasarkan

fungsinya meliputi jalan arteri atau jalan kolektor dari sistem jaringan jalan

primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan bisa juga berupa jalan

strategis nasional dan/ atau jalan tol.

b. Jalan provinsi adalah jalan yang dikelola oleh pemerintah provinsi yang sesuai

dengan fungsinya meliputi jalan kolektor dari sistem jaringan jalan primer

yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota atau

antar ibukota kabupaten/ kota dan bisa juga berupa jalan strategis provinsi.

c. Jalan kabupaten adalah jalan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang

sesuai fungsinya meliputi jalan lokal dari sistem jaringan jalan primer yang

menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota

kecamatan, atau bisa juga jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten

dengan pusat kegiatan lokal sebagai jalan strategis kabupaten.

d. Jalan kota adalah jalan yang dikelola oleh pemerintah kota dalam sistem

jaringan jalan sekunder dengan fungsi menghubungkan antar pusat pelayanan

dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan

antar persil, dan menghubungkan antar pusat permukiman dalam kota.

e. Jalan desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar

permukiman di dalam kecamatan, serta jalan lingkungan.

2.2 Jembatan

2.2.1Pengertian jembatan

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, jembatan

10

menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lainnya, yang dapat dilintasi oleh

sesuatu benda bergerak misalnya suatu lintas yang terputus akibat suatu rintangan

atau sebab lainnya, dengan cara melompati rintangan tersebut tanpa menimbun/

menutup rintangan itu dan apabila jembatan terputus maka lalu lintas akan

terhenti. Lintas tersebut bisa merupakan jalan kendaraan, jalan kereta api atau

jalan pejalan kaki, sedangkan rintangan tersebut dapat berupa jalan kenderaan,

jalan kereta api, sungai, lintasan air, lembah atau jurang.

Jembatan juga merupakan suatu bangunan pelengkap prasarana lalu lintas

darat dengan konstruksi terdiri dari pondasi, struktur bangunan bawah dan

struktur bangunan atas, yang menghubungkan dua ujung jalan yang terputus

akibat bentuk rintangan melalui konstruksi struktur bangunan atas. Jembatan

adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak

dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal dan

berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Jembatan dibangun untuk dapat digunakan minimum 50 tahun. Ini berarti,

disamping kekuatan dan kemampuan untuk melayani beban lalu lintas, perlu

diperhatikan juga bagaimana pemeliharaan jembatan yang baik.

Karena perkembangan lalu lintas yang ada relatif besar, jembatan yang

dibangun, biasanya dalam beberapa tahun tidak mampu lagi menampung volume

lalu lintas, sehingga biasanya perlu diadakan pelebaran. Untuk memudahkan

pelebaran perlu disiapkan desain dari seluruh jembatan sehingga dimungkinkan

dilakukan pelebaran dikemudian hari, sehingga pelebaran dapat dilaksanakan

11

konstruksi jembatan harus dilakukan pengawasan dan pengujian yang tepat untuk

memastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan, sesuai dengan tahapan

pekerjaan yang benar dan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku, sehingga

dicapai pelaksanaan yang efektif dan efisien, biaya dan mutu serta waktu yang

telah ditentukan.

2.2.2 Klasifikasi jembatan

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1993), tipe jembatan diidentifikasi

berdasarkan tipe bangunan atas, bahan dan asal bahan bangunan. Secara lengkap

kode klasifikasi jembatannya disajikan pada Tabel 2.1. Dalam tabel tersebut

terdapat tiga kolom antara lain kolom tipe bangunan atas, kolom bahan dan kolom

asal bahan bangunan. Pada kolom pertama terdapat kode-kode dan keterangan

mengenai tipe bangunan atas jembatan, pada kolom berikutnya tentang kode-kode

dan keterangan dari bahan penyusun jembatan dan pada kolom ketiga terdapat

kode-kode dan keterangan tentang asal bahan bangunan. Tabel tersebut tidak

dihubungkan paralel dari kiri ke kanan, namun pembacaannya disesuaikan dengan

jembatan yang ditinjau atau direncanakan. Sebagai contoh: misalkan suatu

jembatan memiliki bangunan atas gelagar (G), bahannya adalah beton (T) dan asal

bahan bangunannya adalah dari Indonesia (I) maka jembatan tersebut

diidentifikasi sebagai Jembatan GTI (Gelagar Beton Indonesia). Sistem klasifikasi

ini digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk

12

Tabel 2.1 Kode Identifikasi Jembatan

A Gorong-gorong pelengkung A Aspal A Australia B Gorong-gorong persegi B Baja B Belanda (Lama)

Y Gorong-gorong pipa U Lantai baja gelombang C Karunia Berca Indonesia C Kabel Y Pipa baja diisi beton D Belanda (lama)

T Gantung D Beton tak bertulang E Spanyol/ Wika D Flat slab P Beton prategang G Cigading H Pile slab T Beton bertulang I Indonesia P Pelat E Neoprene/ karet K Bukaka V Voided F Teflon R Austria E Pelengkung G Bronjong dan sejenisnya T Transbakrie F Ferry J Alumunium U United Kingdom

(Callender Hamilton) G Gelagar K Kayu W Bailley/ Acrow M Gelagar komposit M Pasangan batu H Adhi Karya O Gelagar boks S Pasangan bata J Jepang

U Gelagar tipe U O

Tanah biasa/ lempung/

timbunan P PPI

L Balok pelengkung R Kerikil/ pasir Y Wijaya Karya N Rangka semi permanen X Bahan asli X Tidak ada struktur R Rangka V PVC M Amarta Karya S Rangka sementara N Geotextile L Lain-lain K Lintasan kereta api W Macadam

W Lintasan basah H Pasangan batu kosong X Lain-lain L Lain-lain

Bahan

TBA (Tipe Bangunan Atas) ABA (Asal Bahan Bangunan)

Sumber: Departemen PU (1993)

Sedangkan menurut Zainuddin (2013), jembatan dapat diklasifikasikan

menurut fungsi, material, bentuk struktur atas dan lama waktunya digunakan.

Menurut fungsinyajembatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Jembatan jalan raya berfungsi menghubungkan jalan raya.

b) Jembatan jalan rel berfungsi menghubungkan jalan rel.

c) Jembatan untuk talang air/ waduk berfungsi sebagai talang air/ waduk.

d) Jembatan untuk penyeberangan (pipa air, minyak, gas,pedestrian, dll).

Menurut materialnya jembatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Jembatan bambu.

13

c) Jembatan beton bertulang (konvensional maupun prategang).

d) Jembatan baja (gelagar maupun rangka).

e) Jembatan komposit.

f) Jembatan pasangan batu kali/ bata.

Menurut bentuk struktur atasyang digunakan jembatan dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

a) Jembatan balok/ gelagar.

b) Jembatan pelat.

c) Jembatan pelengkung/ busur.

d) Jembatan rangka.

e) Jembatan gantung.

f) Jembatan cable stayed.

Menurut lama waktu digunakan jembatan dapat diklasifikasikan sebagai

berikut:

a) Jembatan sementara/ darurat: jembatan yang penggunaannya hanya

bersifat sementara yakni menunggu hingga selesainya pekerjaan

pembangunan jembatan permanen diresmikan/ digunakan. Jembatan

darurat ini dapat berupa: jembatan kayu.

b) Jembatan semi permanen: jembatan sementara yang dapat ditingkatkan

menjadi jembatan permanen, misalnya dengan cara mengganti lantai

jembatan dengan bahan/ material yang lebih baik (kuat) dan awet,

sehingga kapasitas serta umur jembatan menjadi bertambah baik, misalnya

14

c) Jembatan permanen: jembatan yang penggunaannya bersifat permanen

serta mempunyai umur rencana, misalnya: jembatan baja, jembatan beton

bertulang, jembatan komposit.

2.2.3Struktur jembatan

Menurut Zainuddin (2013), struktur jembatan adalah kesatuan antara

elemen-elemen konstruksi yang dirancang dari bahan konstruksi yang bertujuan menerima

beban-beban di atasnya baik berupa beban primer, sekunder, khusus dan beban

lainnya untuk diteruskan/ dilimpahkan hingga ke tanah dasar. Secara umum

konstruksi jembatan dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

a) Bangunan atas.

Bangunan atas jembatan adalah bagian dari elemen-elemen konstruksi yang

dirancang untuk memindahkan beban-beban yang diterima oleh lantai jembatan

hingga ke perletakan, sedangkan lantai jembatan adalah bagian jembatan yang

langsung menerima beban lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Jenis bangunan

atas jembatan pada umumnya ditentukan berdasarkan:

i. Bentang yang sesuai dengan perlintasan jalan, sungai atau keadaan lokasi

jembatan.

ii. Panjang bentang optimum untuk menekan biaya konstruksi total.

iii. Pertimbangan yang terkait pada pelaksanaan bangunan-bangunan bawah

dan pemasangan bangunan atas untuk mencapai nilai yang ekonomis.

iv. Pertimbangan segi pandang estetika.

Bangunan atas terdiri atas: gelagar induk, struktur tumpuan atau perletakan,

15

b) Bangunan bawah.

Bangunan bawah sebuah jembatan adalah bagian dari elemen-elemen struktur

yang dirancang untuk menerima beban konstruksi di atasnya dan dilimpahkan

langsung (berdiri langsung) pada tanah dasar atau bagian-bagian konstruksi

jembatan yang menyangga jenis-jenis yang sama dan memberikan jenis reaksi

yang sama pula. Bangunan bawah terdiri atas: pondasi yaitu bagian-bagian dari

sebuah jembatan yang meneruskan beban-beban langsung ke tanah dasar/ lapisan

tanah keras, Bangunan bawah (pangkul jembatan/ abutmen, pilar) yaitu

bagian-bagian dari sebuah jembatan yang memindahkan beban-beban dari perletakan ke

pondasi dan biasanya juga difungsikan sebagai bangunan penahan tanah. Analisa

struktur bawah ini harus dipertimbangkan mampu menahan semua gaya-gaya

yang bekerja, begitu pula tinjauan terhadap stabilitas sehingga aman terhadap

penggulingan dan penggeseran dengan angka keamanan yang cukup serta daya

dukung tanahnya masih dalam batas yang diijinkan.

c) Jalan pendekat (oprit)

Oprit adalah jalan yang menghubungkan antara ruas jalan dengan struktur

jembatan, atau jalan yang akan masuk ke jembatan. Oprit merupakan timbunan

material pilihan, biasanya berupa agregat yang berada di belakang abutment yang

dipadatkan sedemikian rupa untuk menghindari penurunan.

d) Bangunan pengaman

Bangunan pengaman adalah bangunan yang diperlukan untuk mengamankan

16

2.2.4Pemeliharaan jembatan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 tentang

Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, berdasarkan tingkat dari kerusakan

suatu jembatan (nilai kondisi jembatan) maka pemeliharaan bangunan pelengkap

jalan termasuk didalamnya jembatan antara lain terdiri dari:

a) Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan rutin dilakukan sepanjang tahun dan meliputi kegiatan:

pembersihan secara umum, pembuangan tumbuhan liar dan sampah,

pembersihan dan pelancaran drainase, perbaikan ringan, pengecatan sederhana

dan pemeliharaan permukaan lantai kendaraan.

b) Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan berkala dilakukan secara berkala meliputi kegiatan: pengecatan

ulang, pelapisan permukaan aspal, penggantian lantai, penggantian kayu pada

jalur roda kendaraan, pembersihan jembatan secara mendetail, penggantian

siar muai (expansion joints), penggantian baut, penggantian elemen-elemen

sekunder/ kecil, perbaikan sandaran tangan (hand railings), perbaikan pagar

pengaman (guardrails), perbaikan patok pengarah (guide posts), menjaga

berfungsinya bagian-bagian yang bergerak (perletakan/ landasan, siar muai),

perkuatan elemen struktur sekunder, perbaikan tebing pada jalan pendekat dan

perbaikan aliran sungai di dekat bangunan pelengkap jalan.

c) Rehabilitasi

Rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan berat lantai kendaraan (sistem lantai),

17

berat bangunan bawah, perkuatan struktur bangunan pelengkap jalan dan

pemeliharaan tanggap darurat.

d) Penggantian/ rekonstruksi

Penggantian/ rekonstruksi merupakan kegiatan penggantian seluruh atau

sebagian komponen bangunan pelengkap jalan tanpa meningkatkan kapasitas

bangunan pelengkap jalan.

2.2.5 Penilaian kondisi jembatan

Dalam rangka pemeliharaan jembatan perlu dilakukan pemeriksaan secara

rutin dan periodik. Jika didapatkan suatu kerusakan perlu dilanjutkan dengan

penyelidikan yang mendalam dalam rangka evaluasi, apakah perlu dilakukan

tindakan perbaikan, perkuatan atau penggantian, agar jembatan tetap berfungsi

sebagimana mestinya. Pemeriksaan secara detail dilaksanakan untuk menilai

secara akurat kondisi suatu jembatan. Semua komponen dan elemen jembatan

diperiksa dan kerusakan-kerusakan yang berarti dikenali dan didata. Untuk tujuan

pemeriksaan detail dan evaluasi dari kondisi jembatan secara menyeluruh, struktur

jembatan dibagi atas hirarki elemen yang terdiri atas 5 level, tertinggi adalah

level1, yaitu jembatan itu sendiri, dan level terendah adalah level 5, yaitu elemen

kecil secara individual dan bagian-bagian jembatan (Departemen PU, 1993).

Setelah elemen yang rusak dan bentuk kerusakan telah dicatat, nilai kondisi

diberikan. Sistem penilaian elemen yang rusak terdiri atas serangkaian pertanyaan

yang berjumlah 5 mengenai kerusakan yang ada. Setiap nilai diberi angka 1 dan 0,

sehingga subjektifitas selama pemeriksaan dapat diminimalkan dan penilaian

18

setiap level hirarki jembatan,mulai dari level terendah yaitu level 5 sampai dengan

level tertinggi yaitu level 1 yang merupakan jembatan secara keseluruhan, elemen

atau kelompok elemen dinilai dengan diberikan suatu Nilai Kondisi antara 0 (nol)

dan 5 (lima), angka-angka tersebut mewakili jumlah dari kelima nilai yang

ditentukan menurut kriteria yang diberikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sistem Penilaian Kondisi Elemen Jembatan

Nilai Kriteria Nilai Kondisi

Struktur (S) Berbahaya

Fungsi (F) Elemen tidak berfungsi

Elemen masih berfungsi

1

0

Pengaruh (P) Mempengaruhi elemen lain

Tidak mempengaruhi elemen lain

1

0

Nilai Kondisi (NK) NK = S+R+K+F+P 0 s/d 5

(Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1993)

Setelah penilaian elemen pada tingkat5, 4 atau 3, Nilai Kondisi untuk elemen

pada levelyang lebih tinggi dalam hirarki ditentukan dengan cara mengevaluasi

sejauh mana kerusakan dalam elemen pada tingkatan yang lebih rendah

berpengaruh terhadap elemen pada tingkatanyang lebih tinggi, apakah elemen ini

dapat berfungsi dan apakah elemen lain pada tingkatan yang lebih tinggi

dipengaruhi oleh kerusakan-kerusakan tersebut, sehingga diperoleh Nilai Kondisi

19

2.2.6 Panjang dan lebar jembatan

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (2011), lebar jalur lalu lintas pada

jembatan harus sama dengan lebar jalur lalu lintas pada bagian ruas jalan di luar

jembatan, khusus untuk fungsi jalan arteri, lebar badan jalan pada jembatan harus

sama dengan lebar badan jalan pada bagian ruas jalan di luar jembatan. Standar

lebar lajur lalu-lintas untuk jalan sedang minimal adalah 2x3,5 meter. Lebar

jembatan secara total merupakan gabungan antara lebar jalur lalu-lintas dan lebar

trotoar.

Panjang jembatan diukur dari ujung expansion joint ke expansion joint

lainnya. Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1993), jembatan merupakan

bangunan pelengkap jalan yang memiliki panjang di atas 2 (dua) meter. Namun

dalam survei dan pemeriksaannya dibatasi mulai panjang minimum 6 (enam)

meter untuk memudahkan pelaksanaan survei.

Gambar 2.1 Panjang dan Lebar Jembatan

20

2.3 Sistem Transportasi Makro

Menurut Tamin (2008), sistem transportasi makro dibentuk oleh sistem

transportasi yang lebih kecil atau disebut dengan sub sistem. Dari gambar

dibawah, dapat dijelaskan sistem transportasi makro dibentuk oleh tiga sub sistem

tranportasi mikro yaitu sub sistem kegiatan atau sub sistem tata guna lahan, sub

sistem jaringan, dan sub sistem pergerakan. Ketiga sub sistem tersebut akan

berinteraksi dan dikendalikan oleh sub sistem kelembagaan. Dalam tata guna

lahan, suatu lahan akan memiliki peruntukan untuk kegiatantertentu. Peruntukan

lahan untuk kegiatan tertentu dalam sistem transportasi makro merupakan bagian

dari sub sistem tata guna lahan atau sub sistem kegiatan sebagai sub sistem yang

pertama,sub sistem ini merupakan sub sistem yang berbasis lokasi/ wilayah. Pada

sisi lain bahwa pergerakan lalu lintas disebabkan oleh proses pemenuhan

kebutuhan, dan telah kita ketahui bahwa kita tidak dapat memenuhi kebutuhan

kita pada suatu lahan tertentu. Pergerakan dari suatu lahan ke lahan yang lain akan

memerlukan sarana transportasi (moda transportasi) dan tempat bergeraknya

sarana transportasi (moda transportasi) tersebut akan memerlukan media

(prasarana) transportasi. Prasarana yang diperlukan untuk bergeraknya moda

transportasi merupakan sub sistem yang kedua yang disebut sub sistem jaringan.

Sedangkan sub sistem yang ketiga adalah moda transportasi tersebut yang disebut

sebagai sub sistem pergerakan yang berbasis sarana. Jika dijelaskan dalam suatu

gambar maka menurut Tamin (2008), interaksi sistem transportasi makro dapat

21

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2009), sistem transportasi

makro perlu dipecahkan menjadi sistem transportasi yang lebih kecil (mikro),

dimana masing-masing sistem mikro tersebut akan saling terkait dan saling

mempengaruhi. Sistem transportasi mikro tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sistem Kegiatan (Transport Demand)

b. Sistem Jaringan (Prasarana Transportasi/ Transport Supply)

c. Sistem Pergerakan (Lalu Lintas/ Traffic)

d. Sistem Kelembagaan.

Setiap penggunaan tanah atau sistem kegiatan akan mempunyai suatu tipe

kegiatan tertentu yang dapat “memproduksi” pergerakan (trip production) dan

dapat “menarik” pergerakan (trip attraction). Sistem tersebut dapat merupakan

suatu gabungan dari berbagai sistem pola kegiatan tata guna tanah (land use)

Sub Sistem Tata Guna

Lahan

Sub Sistem Jaringan

Sub Sistem Pergerakan

Sub Sistem Kelembagaan

22

seperti sistem pola kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain. Kegiatan

yang timbul dalam sistem ini membutuhkan pergerakan sebagai alat pemenuhan

kebutuhan yang perlu dilakukan setiap hari, yang tidak dapat dipenuhi oleh

penggunaan tanah bersangkutan. Besarnya pergerakan yang ditimbulkan tersebut

sangat berkaitan erat dengan jenis/ tipe dan intensitas kegiatan yang dilakukan.

Pergerakan tersebut, baik berupa pergerakan manusia dan/ atau barang, jelas

membutuhkan suatu moda transportasi (sarana) dan media (prasarana) tempat

moda transportasi tersebut dapat bergerak. Prasarana transportasi yang diperlukan

merupakan sistem mikro kedua yang biasa dikenal sebagai Sistem Jaringan,

meliputi jaringan jalan raya, kereta api, terminal bus, stasiun kereta api, bandara

dan pelabuhan laut.

Interaksi antara Sistem Kegiatan dan Sistem Jaringan akan menghasilkan

suatu pergerakan manusia dan/ atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan

dan/ atau orang (pejalan kaki). Suatu sistem pergerakan yang aman, cepat,

nyaman, murah dan sesuai dengan lingkungannya, akan dapat tercipta jika

pergerakan tersebut diatur oleh suatu sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas

yang baik. Permasalahan kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar/ sedang

di Indonesia biasanya timbul karena kebutuhan transportasi lebih besar dibanding

prasarana transportasi yang tersedia, atau prasarana transportasi tidak dapat

berfungsi sebagaimana mestinya. Perubahan pada sistem kegiatan jelas akan

mempengaruhi sistem jaringan melalui suatu perubahan tingkat pelayanan pada

sistem pergerakan. Begitu juga perubahan pada sistem jaringan dapat

23

dari sistem pergerakan tersebut. Selain itu, sistem pergerakan berperanan penting

dalam mengakomodir suatu sistem pergerakan agar tercipta suatu sistem

pergerakan yang lancar, aman, cepat, nyaman, murah dan sesuai dengan

lingkungannya. Pada akhirnya juga pasti akan mempengaruhi kembali sistem

kegiatan dan sistem jaringan yang ada. Ketiga sistem transportasi mikro ini saling

berinteraksi satu sama lain yang terkait dalam suatu sistem transportasi makro.

Dalam upaya untuk menjamin terwujudnya suatu sistem pergerakan yang

aman, nyaman, lancar, murah dan sesuai dengan lingkungannya, maka dalam

sistem transportasi makro terdapat suatu sistem mikro lainnya yang disebut Sistem

Kelembagaan. Sistem ini terdiri atas individu, kelompok, lembaga, instansi

pemerintah serta swasta yang terlibat dalam masing-masing sistem mikro. Sistem

kelembagaan (instansi) yang berkaitan dengan masalah transportasi adalah

sebagai berikut:

I. Sistem Kegiatan: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

(Bappenas), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Provinsi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten/ Kota.

II. Sistem Jaringan: Kementerian Perhubungan, Balai Lalu-lintas Angkutan

Sungai Danau dan Penyeberangan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas

Perhubungan Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar

Pelaksanaan Jalan Nasional, Satker Pelaksanaan Jalan, Dinas PU Provinsi,

24

III. Sistem Pergerakan: Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Negara RI

melalui Direktorat Lalu Lintasnya.

Bappenas, Bappeda, dan Pemda berperanan penting dalam menentukan

sistem kegiatan melalui kebijakan perwilayahan, regional maupun sektoral.

Kebijakan sistem jaringan secara umum ditentukan oleh Kementerian

Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dalam

hal ini melalui Direktorat Jenderal Bina Marga). Sistem Pergerakan diatur oleh

Kementerian Perhubungan dan dinas-dinas perhubungan di daerah, Kepolisian

melalui direktorat lalu lintasnya, masyarakat sebagai pemakai jalan (road user)

dan lain-lain. Kebijakan yang diambil tentunya dapat dilaksanakan dengan baik

melalui peraturan yang secara tidak langsung juga memerlukan sistem penegakan

hukum yang baik. Secara umum dapat disebutkan bahwa pemerintah, swasta dan

masyarakat seluruhnya harus ikut berperan dalam mengatasi masalah kemacetan,

sebab hal ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipecahkan secara

tuntas dan jelas memerlukan pemeliharaan yang serius.

2.4 Kawasan Strategis Pariwisata, Transportasi, Budaya dan Alam di

Provinsi Bali

2.4.1 Kawasan strategis pariwisata nasional di Provinsi Bali

Menurut PP Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, disebutkan bahwa terdapat 88

25

(delapan puluh delapan) buah KSPN tersebut 11 (sebelas) diantaranya terdapat di

Provinsi Bali. Kesebelas KSPN yang terletak di Provinsi Bali tersebut antara lain:

a. KSPN Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya.

b. KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua dan Sekitarnya.

c. KSPN Bali Utara/ Singaraja dan sekitarnya.

d. KSPN Karangasem-Amuk dan sekitarnya.

e. KSPN Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya.

f. KSPN Tulamben-Amed dan sekitarnya.

g. KSPN Bedugul dan sekitarnya.

h. KSPN Nusa Penida dan sekitarnya.

i. KSPN Ubud dan sekitarnya.

j. KSPN Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya.

k. KSPN Menjangan, Pemuteran dan sekitarnya.

2.4.2 Kawasan strategis transportasi nasional di Provinsi Bali

Menurut Perda Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, sistem jaringan transportasi di Provinsi

Bali terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara. Kawasan

strategis sistem jaringan transportasi nasional di Provinsi Bali antara lain:

a) Pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Gilimanuk di Jemberana dan

Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem.

b) Terminal Type A yaitu Terminal Mengwi di Kabupaten Badung

c) Pelabuhan laut utama yaitu Pelabuhan Benoa di Denpasar, Pelabuhan Celukan

26

d) Bandar Udara (Bandara) Internasional yaitu Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai

di Kabupaten Badung.

e) Terminal Barang (Cargo) Ubung di Kota Denpasar.

2.4.3 Kawasan strategis tempat suci, cagar budaya dan alam di Provinsi

Bali

Menurut Perda Provinsi Bali No 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 kawasan tempat suci yang ada di

Provinsi Bali meliputi radius kesucian Pura Kahyangan baik Pura Sad Kahyangan,

Pura Dang Kahyangan maupun Pura Kahyangan Jagat lainnya. Pura kahyangan

yang terletak di lokasi studi antara lain:

a) Pura Kahyangan Jagat di Kota Denpasar antara lain:

1. Pura Griya Tanah Kilap di Kelurahan Pemogan.

2. Pura Prapat Nunggal di Kelurahan Pedungan.

3. Pura Dalem Pangembak di Kelurahan Sanur.

4. Pura Candi Narmada di Kelurahan Pemogan.

5. Pura Sakenan di Desa Serangan.

b) Pura Kahyangan Jagat di Kabupaten Badung

1. Pura Uluwatu di Desa Pecatu.

2. Pura Padedekan di Desa Mengwi.

3. Pura Dalem Puri Puserjagat di Desa Sobangan.

4. Pura Pucak Mangu di Desa Tinggan.

27

6. Pura Dalem Solo di Desa Sedang.

7. Pura Pucak Gegelang di Desa Nungnung.

8. Pura Hyang Api di Desa Samuan.

9. Pura Kancing Gumi di Desa Sulangi.

10.Pura Bukit Sari Sangeh di Desa Sangeh.

11.Pura Taman Ayung di Mengwi

c) Pura Kahyangan Jagat di Kabupaten Gianyar

1. Pura Gunung Raung di Desa Taro.

2. Pura Samuan Tiga di Bedulu.

3. Pura Erjeruk di Desa Sukawati.

4. Pura Masceti di Desa Medahan.

5. Pura Gunung Kawi di Desa Sebatu.

6. Pura Dalem Pingit di Desa Sebatu.

7. Pura Tirta Empul di Desa Manukaya.

8. Pura Pusering Jagat di Desa Pejeng.

9. Pura Penataran Sasih di Desa Pejeng.

10.Pura Kebo Edan di Desa Pejeng.

11.Pura Gua Gajah di Desa Bedulu.

12.Pura Pangukur-ukuran di Desa Pejeng Kelod.

13.Pura Selukat di Desa Keramas.

14.Pura Bukit Jati di Desa Samplangan.

28

d) Pura Kahyangan Jagat di Kabupaten Tabanan

1. Pura Tambawaras di Desa Sangketan.

2. Pura Muncaksari di Desa Sangketan.

3. Pura Batukaru di Desa Wongaya Gede

4. Pura Batu Belig di Desa Rijasa.

5. Pura Besikalung di Desa Jati Luwih.

6. Pura Teratai Bang di Desa Candi Kuning.

7. Pura Tanah Lot di Desa Beraban.

8. Pura Luhur Serijong di Desa Batu Lumbang.

9. Pura Luhur Natar Sari di Desa Apuan.

10.Pura Pucak Geni di Desa Cau Belayu.

e) Pura Kahyangan Jagat di Kabupaten Klungkung

1. Pura Dasar Buana di Desa Gelgel.

2. Pura Segara Watuklotok di Desa Tojan.

3. Pura Goa Lawah di Desa Pesinggahan.

4. Pura Penataran Peed di Desa Ped.

5. Pura Goa Giri Putri di Desa Suana.

6. Pura Segara Peed di Desa Ped.

7. Pura Taman Peed di Desa Ped.

8. Pura Agung Kentel Gumi di Desa Tusan.

Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terdapat

29

Bali. Namun UNESCO pada tahun 2011, melalui Surat Identifikasi No.1194

Tahun 2011 mencatat Kawasan Persawahan dan Subak Jati Luwih di Tabanan

sebagai Cagar Budaya Dunia. Terdapat beberapa cagar alam dan taman nasional

di Provinsi Bali. Menurut SK Menteri Pertanian RI Nomor: 716/Kpts/Um/9/74, 29

September 1974 terdapat Cagar Alam Batukaru di Kabupaten Tabanan seluas

1.762,80 Ha dan Cagar Alam Sangeh di Desa Sangeh, Kabupaten Badung seluas

10 Ha. Menurut SK Menteri Pertanian No. 169/Kpts/Um/3/1978 tanggal 10 Maret

1978 di Bali juga ditetapkan sebuah taman nasional yaitu Taman Nasional Bali

Barat di Kabupaten Jemberana dan Buleleng.

2.5 Analisis Multikriteria

Menurut Tamin (2008), analisis ini menggunakan persepsi stakeholders

terhadap kriteria atau peubah yang dibandingkan dalam pengambilan keputusan.

Analisis multikriteria memiliki sejumlah kelebihan jika dibandingkan dengan

proses pengambilan keputusan informal yang saat ini digunakan antara lain:

i. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka bagi semua pihak

berkepentingan.

ii. Peubah atau kriteria yang digunakan dapat lebih luas, baik kuantitatif

maupun yang kualitatif.

iii. Pemilihan peubah tujuan dan kriteria terbuka untuk dianalisis dan diubah

jika dianggap tidak sesuai.

iv. Nilai dan bobot ditentukan secara terbuka sesuai dengan persepsi pihak

30

v. Memberikan arti lebih terhadap proses komunikasi dalam pengambilan

keputusan, diantara para penentu kebijakan, dan dalam hal tertentu dengan

masyarakat luas.

Konsep yang dikembangkan dalam analisis multikriteria adalah:

i. Analisis sudah mempertimbangkan semua peubah secara komprehensif

dengan tetap menjaga proses ilmiah dari proses pengambilan keputusan

yang dilakukan.

ii. Banyak faktor yang harus dipertimbangkandan kepentingan pihak yang

harus diakomodasi.

iii. Penetapan pilihan dilakukan dengan memperhatikan sejumlah tujuan

dengan mengembangkan sejumlah tujuan dengan mengembangkan

sejumlah kriteria yang terukur.

iv. Skoring adalah preferensi alternatif terhadap kriteria tertentu.

v. Pembobotan adalah penilaian relatif antar kriteria.

Menurut Tamin (2008), pendekatan analisis multikriteria dapat

direpresentasikan seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.3 Proses Pemilihan Alternatif dalam Analisis Multikriteria

Sumber: Tamin (2008).

Tahapan kegiatan pengambilan keputusan dalam analisis multikriteria , secara

singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Usulan

Pemeliharaan

Kriteria Penilaian

Analisis Multikriteria

31

a) Indikasi jumlah alternatif pemeliharaan yang akan dipilih.

b) Meninjau dominansi suatu pilihan terhadap pilihan lainnya, terjadi ketika

kinerja suatu alternatif sama atau lebih baik untuk semua kriteria terhadap

alternatif lainnya.

c) Melakukan pembobotan dengan menggunakan matriks pair wise comparison.

d) Skoring kinerja tiap alternatif dengan memberikan penilaian terukur terhadap

kriteria secara kualitatif ataupun kuantitatif.

e) Mengalikan bobot setiap kriteria dengan skor kinerja alternatif pada kriteria

tersebut.

f) Menjumlahkan nilai setiap kriteria sehingga didapatkan nilai total suatu

alternatif

g) Meranking nilai tersebut sehingga didapatkan prioritas alternatif.

Tingkat kepentingan setiap kriteria diperoleh dari proses wawancara dengan

mencari persepsi dari berbagai stakeholder. Stakeholder yang diambil adalah pada

tingkat pengambil keputusan dari instansi terkait. Proses wawancara dilakukan

dengan menggunakan kuesioner dimana stakeholder diminta untuk mengurutkan

kriteria yang ada, mulai dari yang paling penting sampai dengan kriteria yang

tingkat kepentingannya paling rendah. Dari hasil wawancara tersebut maka

kemudian dapat ditentukan bobot dari setiap kriteria.

Salah satu model pendukung keputusan multikriteria dikembangkan oleh

Thomas L. Saaty. Model tersebut disebut Metode Analytical Hierarchy Process

(AHP). AHP menguraikan masalah multi faktor atau multikriteria yang kompleks

32

permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level

pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan

seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu

masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang

kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan

tampak lebih terstruktur dan sistematis (Saaty, 1986).

Menurut Muslich (2009), metode lain dalam pengambilan keputusan dalam

situasi multikriteria antara lain:

1. Metode timbangan.

Metode timbangan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan

dengan kriteria/ pertimbangan yang dapat diukur dan dapat juga dipergunakan

untuk kriteria/ pertimbangan yang memiliki ukuran yang sama. Langkah-langkah

dari metode ini adalah dengan memberikan skor sebagai timbangan dari

masing-masing kriteria/ pertimbangan, sebagai ukuran kuantitatif yang harus dipenuhi.

Kelemahan dari metode ini adalah apabila keputusan tersebut diperuntukan untuk

kepentingan publik, maka ukuran kuantitatif yang ditentukan atau skor yang

diberikan sebagai timbangan harus diuji secara reabilitas dan validitas sehingga

menjadi skor yang reabel dan valid terhadap kepentingan publik tersebut.

2. Metode minimisasi penyimpangan.

Metode ini adalah suatu metode untuk menyelesaikan situasi permasalahan

dimana masing-masing kriteria/ pertimbangan memiliki ukuran kuantitatif dengan

skor yang sama. Seperti halnya dengan metode timbangan kelemahan dari metode

33

ukuran kuantitatif yang ditentukan atau skor yang diberikan sebagai timbangan

harus diuji secara reabelitas dan validitas sehingga menjadi skor yang reabel dan

valid terhadap kepentingan publik tersebut

3. Metode eleminasi.

Metode ini digunakan pada situasi masalah dengan tujuan/ kriteria yang tidak

dapat dinyatakan secara kuantitatif tetapi masing-masing kriteria/ pertimbangan

telah dirumuskan urutan prioritasnya secara kualitatif, jadi pada metode ini urutan

prioritas merupakan tingkat skala prioritas yang diukur secara kualitatif.

2.5.1 Penentuan skala prioritas dengan analytical hierarchy process (AHP)

Dalam penyelesaian persoalan dengan metode AHP, menurut Saaty (1986),

dijelaskan pula beberapa prinsip dasar metode AHP yaitu:

1. Dekomposisi.

Setelah mendefinisikan permasalahan, maka perlu dilakukan dekomposisi

yaitu memecah persoalan utuh menjadi unsur-unsurnya sampai yang sekecil

kecilnya.

2. Comparative Judgment.

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen

pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya.

Penilaian ini merupakan inti dari metode AHP, karena akan berpengaruh

terhadap prioritas elemen-elemen.

3. Synthesis of Priority.

Dari setiap matriks pairwise comparison, vektor eigen-nya mendapat prioritas

34

melakukan global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. Prosedur

melakukan sintesis berbeda menurut bantuk hirarki.

4. Logical Consistency.

Konsistensi memiliki dua makna yang pertama bahwa obyek-obyek yang

serupa dapat dikelompokkan sesuai keragaman dan relevansinya. Kedua

adalah tingkat hubungan antar obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria

tertentu.

Beberapa keuntungan menggunakan metode AHP sebagai alat analisis adalah:

i. Dapat memberi model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk

beragam persoalan yang tak berstruktur.

ii. Dapat memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem

dalam memecahkan persolan kompleks.

iii. Dapat menangani saling ketergantungan elemen–elemen dalam suatu

sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.

iv. Mencerminkan kecendrungan alami pikiran untuk memilah–milah

eleman-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat belaian dan mengelompokan

unsur-unsur yang serupa dalam setiap tingkat.

v. Memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk

mendapatkan prioritas.

vi. Melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang

digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.

vii. Menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebijakan setiap