TINJAUAN PUSTAKA

Diare dan Penyebabnya

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan, negara-negara berkembang khususnya di Asia Tenggara perlu lebih memperhatikan kasus diare dan pneumonia dalam program kesehatan nasional. Diare hingga kini masih menjadi penyebab utama kematian anak berusia di bawah lima tahun (balita) di Asia Tenggara. Di Indonesia, diare adalah pembunuh balita nomor dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) (ESP 2009; Persi 2009). Kematian yang terjadi berhubungan dengan kejadian diare pada anak-anak atau usia lanjut dikarenakan kesehatan pada usia pasien tersebut rentan terhadap dehidrasi sedang sampai berat. Frekuensi kejadian diare pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia lebih banyak 2–3 kali dibandingkan dengan negara maju (Tadda 2010).

Diare sesuai dengan definisi Hippocrates adalah buang air besar dengan frekuensi yang tidak normal (meningkat) dan konsistensi tinja yang lebih lembek atau cair (Suharyono 2008). Simadibrata (2006) mendefinisikan diare yaitu buang air besar (defekasi) dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair (setengah padat), kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya lebih dari 200 gram atau 200 ml/24 jam. Definisi ini tidak menunjukkan pada berapa frekuensi diarenya, tetapi definisi lain memakai kriteria frekuensi, yaitu buang air besar lebih dari tiga kali dengan konsistensi yang berubah. Diare umumnya disebabkan oleh infeksi virus, protozoa; (Giardia lambdia, Entamoeba hystolitica), bakteri; yang memproduksi enterotoksin (S. aureus, C. perfringen), E. coli, V. cholera, C. difficile dan yang menimbulkan inflamasi mukosa usus (Shigella sp., Salmonela sp., Yersinia), iskemia intestinal Inflammatory Bowel Disease (acute on chronic), dan kolitis radiasi (Djojoningrat 2006) .

Infeksi yang disebabkan oleh virus maupun bakteri pada traktus intestinalis disebut sebagai enteritis. Infeksi paling luas pada kasus diare terjadi pada seluruh usus besar dan ujung distal ileum. Dimanapun infeksi terjadi, mukosa teriritasi secara luas, dan kecepatan sekresinya sangat tinggi. Sebagai tambahan, motilitas dinding usus biasanya meningkat berlipat ganda. Akibatnya, sejumlah besar cairan cukup untuk membuat agen infeksius tersapu ke arah anus,

dan pada saat yang sama gerakan mendorong yang kuat akan mendorong cairan ini ke depan. Ini merupakan mekanisme yang penting untuk membersihkan kotoran traktus intestinalis dari infeksi yang mengganggu (Guyton & Hall 1997).

Diare yang terjadi tanpa adanya kerusakan mukosa usus (non-inflamatorik) umumnya disebabkan oleh toksin bakteri (terutama Enteropathogenic Escherichia coli / EPEC dan Salmonella Enteritidis). Gejala klinis diare yang disebabkan oleh kedua bakteri ini adalah konsistensi feses sangat cair, tidak ada darah, nyeri perut terutama daerah umbilikus (karena kelainan terutama di daerah usus halus), kembung, mual, muntah dan demam ringan (Djojoningrat 2006).

Agen infeksius yang menyebabkan penyakit dengan gejala diare biasanya ditularkan melalui jalur fecal-oral terutama karena menelan makanan atau minuman yang terkontaminasi dan atau kontak dengan tangan yang terkontaminasi. Penularan secara fecal-oral, yaitu kontak dari manusia/hewan ke manusia dan atau hewan atau kontak orang/hewan dengan alat rumah tangga (Manggung 2010). Bahaya utama diare adalah kematian yang disebabkan karena tubuh banyak kehilangan air dan garam yang terlarut (dehidrasi) (Harianto 2004). Akan tetapi menurut Djojoningrat (2006) pada umumnya diare akut dapat bersifat sembuh sendiri dalam 5 hari dengan pengobatan sederhana yang disertai rehidrasi.

Escherichia coli

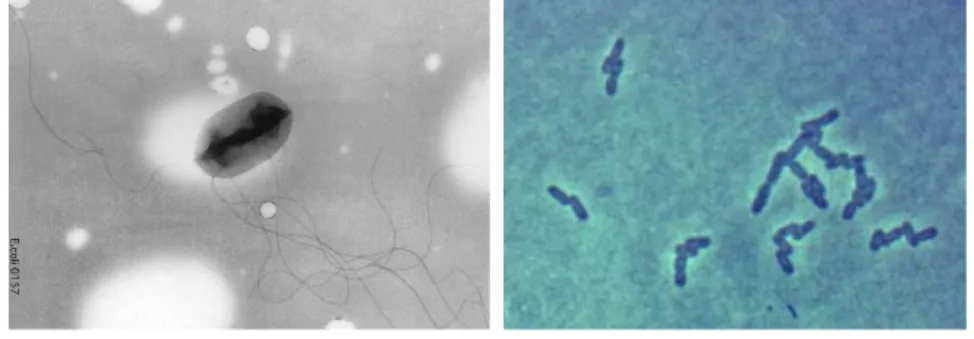

Escherichia coli merupakan salah satu anggota famili Enterobacteriaceae yang sering menimbulkan penyakit diare. Bakteri ini ditemukan oleh Theodor Escherich pada tahun 1885. Secara garis besar klasifikasi bakteri Escherichia coli berasal dari Filum Proteobacteria, Kelas Gamma Proteobacteria, Ordo Enterobacteriales, Familia Enterobacteriaceae, Genus Escherichia, Spesies Escherichia coli. Morfologi Escherichia coli yaitu berbentuk batang pendek, gemuk, berukuran 2,4 µ x 0,4 sampai 0,7 µ , bersifat gram-negatif, motil dengan flagella peritrikus dan tidak berspora. Bentuk morfologi Escherichia coli dapat dilihat pada gambar 1. Bakteri Escherichia coli merupakan organisme penghuni utama usus besar, hidupnya komensal dalam kolon manusia dan diduga berperan

dalam pembentukan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah (Munif 2009).

Gambar 1 Escherichia coli (Todar 2008)

Escherichia coli memiliki sejumlah antigen yaitu O, K, dan H. Antigen (serotipe) ini penting untuk membedakan strain Escherichia coli yang menyebabkan penyakit. Lebih dari 700 jenis antigen Escherichia coli yang teridentifikasi, hanya sebagian kecil bersifat patogen, misalnya strain O157:H7 (EPEC). Antigen O mengacu pada antigen somatik, H mengacu pada antigen flagellar (Todar 2008).

Sebagian besar Escherichia coli merupakan flora normal usus kecil dan usus besar yang umumnya tidak menyebabkan penyakit (non-patogenik). Namun demikian, non-patogenik Escherichia coli dapat menyebabkan penyakit jika berada di luar usus misalnya, ke dalam saluran kemih (infeksi kandung kemih atau ginjal), maupun ke dalam aliran darah (sepsis). Strain Escherichia coli yang lain (enterovirulent Escherichia coli strain atau EEC termasuk EPEC) menyebabkan keracunan atau diare meskipun berada di dalam usus dengan memproduksi racun mengakibatkan peradangan pada usus (Davis 2009).

Masa inkubasi Escherichia coli sekitar 3–5 hari dengan gejala awal mual, muntah, kram perut, diare dapat disertai darah, seringkali di ikuti demam (37,7– 38,3ºC) (Davis 2009). Umumnya Escherichia coli masuk ke dalam tubuh melalui rute oral dari makanan atau benda yang tercemar bakteri ini.

Salmonella Enteritidis

Salmonella termasuk dalam famili Enterobacteriaceae, bakteri ini merupakan kausa utama dari penyakit enterik bakterial. Infeksi

Salmonella enterica subspesies enterika (Salmonella Enteritidis) merupakan satu dari enam subspesies Salmonella yang memiliki tingkat insidensi tinggi sebagai pencemar makanan (foodborne salmonellosis) (Lesmana 2006).

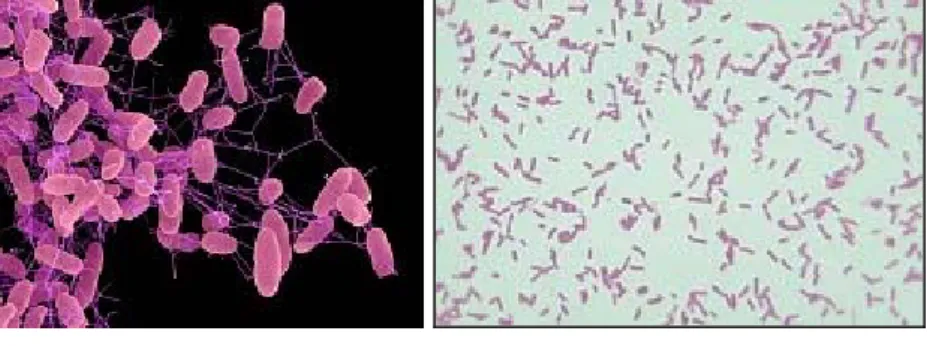

Gambar 2 Salmonella Enteritidis (Anonim(3) 2010)

Salmonella Enteritidis merupakan bakteri yang bersifat gram negatif, berbentuk batang, tidak berspora, tidak berkapsul, motil dengan flagella peritrikus, dan dapat hidup secara aerob atau fakultatif anaerob (Lesmana 2006). Bentuk bakteri ini terlihat pada gambar 2. Salmonella Enteritidis dapat tumbuh optimum pada suhu 35–37oC dan pH 6,5–7,5. Bakteri ini dalam kondisi lingkungan yang memungkinkan dapat hidup selama berbulan-bulan. Namun Salmonella rentan terhadap panas, sinar matahari, dan kebanyakan jenis desinfektan (Schnurrenberger & Hubbert 1991).

Menurut WHO (2010) bakteri ini umumnya ditularkan ke manusia melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi yang berasal dari hewan, terutama daging, unggas, telur, dan susu. Gejala infeksi Salmonella biasanya muncul 12–72 jam setelah infeksi dengan gejala klinis termasuk demam, sakit perut, diare, mual, dan kadang-kadang muntah. Penyakit ini biasanya berlangsung 4–7 hari dan kebanyakan orang sembuh tanpa pengobatan. Namun, pada anak-anak dan orang tua, ketika bakteri memasuki aliran darah, diperlukan pula pengobatan menggunakan antibiotik.

Reservoir utama untuk Salmonella Enteritidis adalah hewan termasuk didalamnya hewan ternak dan ternak unggas, burung, dan hewan peliharaan, serta produk-produk asal hewan. Transmisi organisme ini pada manusia dapat terjadi melalui makanan atau minuman yang tercemar melalui rute fecal-oral maupun melalui kontak antara manusia dan hewan yang terinfeksi Salmonella. Telur

merupakan sumber infeksi yang paling umum. Ayam yang terinfeksi oleh Salmonella dapat menyebabkan inkorporasi bakteri ini ke dalam telur pada saat proses pembentukannya, ketika kulit telur belum mengalami proses kalsifikasi secara lengkap. Atau mungkin terjadi kontaminasi permukaan telur oleh feses (Lesmana 2006).

Perkiraan jumlah inokulum yang diperlukan untuk terjadinya infeksi pada seorang individu dewasa adalah sekitar 105–106 organisme, tetapi pada bayi dan anak-anak diperkirakan jumlah inokulum ini lebih kecil (Lesmana 2006). Vought dan Tatini (1998) mengemukakan bahwa wabah salmonellosis di Inggris telah terjadi pada orang dewasa akibat mengkonsumsi es krim yang terkontaminasi Salmonella Enteritidis sebanyak ≥ 107 CFU. Pada orang dewasa yang mengkonsumsi makanan terkontaminasi bakteri tersebut sebanyak 105–106 CFU dilaporkan tidak menunjukkan gejala klinis penyakit. Namun beberapa penelitian menyatakan bahwa sejumlah kecil Salmonella Enteritidis dalam makanan (≤105 CFU) telah dapat menyebabkan infeksi. Hal ini dapat terjadi karena produk makanan tersebut mengandung banyak lipid dan atau gula yang dapat melindungi Salmonella dari barrier lambung yang bersifat asam sehingga bakteri tersebut dapat mencapai usus halus dan menimbulkan gejala penyakit.

Flu Burung (H5N1)

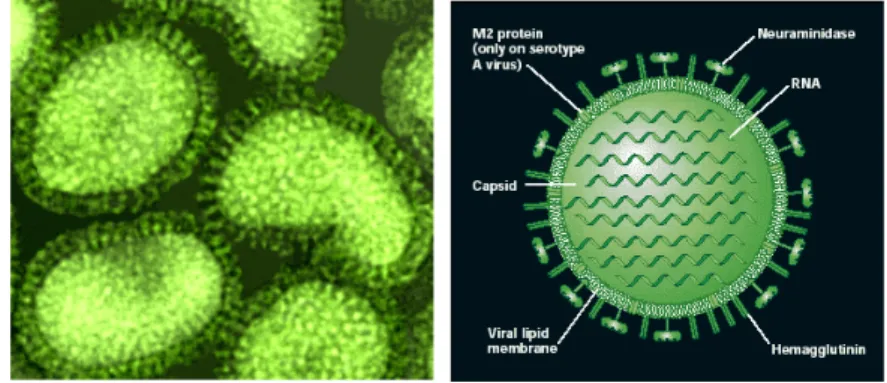

Avian Influenza (AI) adalah penyakit pada unggas yang disebabkan oleh virus influenza subtipe A dari famili Orthomixoviridae. Virus influenza memiliki tiga tipe antigenik yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Virus influenza mempunyai selubung/simpai yang terdiri dari kompleks protein dan karbohidrat. Virus ini mempunyai tonjolan (spikes) yang digunakan untuk menempel pada reseptor yang spesifik pada sel-sel hospesnya pada saat menginfeksi sel (gambar 3). Terdapat 2 jenis spikes yaitu mengandung hemaglutinin (HA) dan mengandung neuraminidase (NA) yang terletak dibagian terluar dari virion (Horimoto & Kawaoka 2001). Virus influenza tipe A dapat dibagi menjadi subtipe dan varian berdasarkan hemaglutinin (HA), terdiri dari H1–H15, dan neuraminidase (NA), terdiri dari N1–N9. Variasi antigen H dan N ini dapat menghasilkan 135 kemungkinan subtipe virus muncul diantaranya adalah : H1N1, H1N2, H3N3,

H5N1, H7N7, H9N1 (Soejoedono & Ekowati 2005) Akibat dari kombinasi ini penyakit yang disebabkan oleh virus AI dapat muncul dalam beberapa bentuk yang berbeda, yaitu tanda-tanda klinis yang umum dan parah atau Highly Pathogenic (HPAI), tanda-tanda klinis pada pernafasan dan ringan atau Low Pathogenic (LPAI), dan tanpa tanda-tanda klinis (VSF-CICDA 2005).

Virus influenza pada unggas mempunyai sifat dapat bertahan hidup di air sampai 4 hari pada suhu 22oC dan lebih dari 30 hari pada suhu 0oC. Di dalam tinja unggas dan di dalam tubuh unggas sakit dapat hidup lebih lama, tetapi mati pada pemanasan 60oC selama 30 menit atau 56oC selama 3 jam dan pemanasan 80oC

selama 1 menit. Virus akan mati dengan detergen, desinfektan misalnya formalin, cairan yang mengandung iodine dan alkohol 70% (Nainggolan 2006).

Gambar 3 Virus Influenza (Todar 2008)

Salah satu ciri penting dari virus influenza adalah kemampuannya untuk mengubah antigen permukaan (H dan N) baik secara cepat/mendadak maupun lambat (bertahun-tahun). Peristiwa terjadinya perubahan besar dari struktur antigen permukaan yang terjadi secara singkat disebut antigenic shift. Bila perubahan antigen permukaan yang terjadi hanya sedikit disebut antigenic drift. Antigenic shift hanya terjadi pada virus influenza A sedangkan antigenic drift terjadi pada virus influenza B dan virus influenza C relatif stabil. Teori yang mendasari terjadinya antigenic shift adalah adanya penyusunan kembali dari gen-gen pada H dan N diantara manusia dan virus influenza melalui perantara host ketiga. Proses antigenic shift akan memungkinkan terbentuknya virus baru yang lebih ganas sehingga keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi sistemik yang berat kerena sistem imun inang baik seluler maupun humoral belum sempat terbentuk (Nainggolan 2006).

Penularan penyakit yang disebabkan oleh virus flu burung dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung adalah penularan dengan cara kontak langsung antara hewan penderita flu burung dengan hewan lain yang peka maupun manusia. Hewan yang terinfeksi mengeluarkan virus melalui saluran pernafasan, mata, dan feses. Penularan secara tidak langsung dapat terjadi melalui udara yang tercemar meterial atau debu yang mengandung virus avian influenza dengan semua barang yang pernah mengalami kontak dengan penderita (Yuliarti 2006).

Telur Ayam dan Pemanasan/ Perebusan Telur

Telur merupakan sumber protein hewani yang baik, bergizi tinggi, lezat, dan mudah didapatkan. Telur ayam banyak mengandung berbagai jenis protein berkualitas tinggi termasuk mengandung semua jenis asam amino esensial bagi kebutuhan manusia. Telur terdiri dari protein 13%, lemak 12%, serta vitamin, dan mineral. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam telur diantaranya vitamin A, riboflavin, asam folat, vitamin B6, vitamin B12, choline, besi, kalsium, fosfor, dan potasium. Kandungan vitamin A, D, dan E terdapat dalam kuning telur. Kadar proteinnya sekitar 14%, sehingga dari tiap butir telur akan diperoleh sekitar 8 gram protein (PoultryIndonesia 2002; Muchtadi 2005).

Adanya mitos di masyarakat bahwa telur mentah ataupun setengah matang memiliki khasiat lebih tinggi dibandingkan dengan telur matang masih perlu diteliti lebih lanjut. Mencampur telur mentah dalam minuman seperti jamu, minuman energi, atau makanan dipercaya cukup higienis dan aman dikonsumsi sudah menjadi kebiasaan sejumlah orang. Berdasarkan penelitian tentang kandungan nilai gizi dari perlakuan konsumsi telur baik mentah, setengah matang, dan matang, menunjukkan hasil yang tidak jauh beda. Mengkonsumsi telur mentah akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama daripada mengkonsumsi telur matang. Telur mentah memiliki daya cerna yang lebih rendah sehingga lebih lama berada dalam saluran pencernaan manusia dalam keadaan utuh. Keawetan membuat kenyang inilah yang menyebabkan telur mentah dianggap lebih bergizi (Pramita 2009).

Menurut Poultry Indonesia (2002) telur mentah hanya mengandung 51% zat gizi biologis sementara telur yang sudah dimasak mengandung hampir 91% zat gizi biologis. Kandungan protein dalam telur matang hampir dua kali lipat dapat diserap tubuh dibandingkan dengan telur mentah. Mengkonsumsi telur mentah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif diantaranya adanya bakteri (Salmonella) dan zat-zat yang mengganggu proses penyerapan nutrisi dalam tubuh seperti avidin dan ovomucoid yang hanya dapat inaktif dengan proses pemanasan (Pramita 2009). Faktor yang penting dalam proses pemanasan/perebusan adalah waktu dan suhu perebusan telur. Menurut berbagai sumber untuk membuat telur rebus setengah matang diperlukan waktu 5–8 menit dengan suhu 70–80oC (Wikipedia 2010; Anonim(1) 2009).

Selain sebagai bahan pangan bermanfaat telur dapat pula dijadikan media untuk memproduksi antibodi. Penggunaan telur sebagai sumber antibodi untuk kepentingan preventif dan imunoterapi dilakukan untuk mendongkrak konsumsi telur masyarakat Indonesia (Mustopa 1999). Penggunaan telur ayam sebagai pabrik biologis sangat menjanjikan karena telur dapat dengan mudah diproduksi secara massal, relatif murah, dan mudah didapat. Antibodi spesifik dalam kuning telur dapat diberikan dan disajikan dalam bentuk nutriceutical food atau antibodi (IgY) dimurnikan dari kuning telur menggunakan metode yang sederhana dengan jumlah yang cukup banyak. Ayam biasanya bertelur 5 sampai 6 butir per minggu dan sebutir kuning telur yang mempunyai volume 15 ml, rata-rata mengandung 50–100 mg IgY, dengan kandungan antibodi spesifik 2% sampai 10% (Wibawan et al. 1999).

Menurut Mustopa (2004) keuntungan penggunaan telur sebagai sumber antibodi dibandingkan dengan mamalia adalah (1) satu butir telur menghasilkan IgY setara dengan IgG yang diambil dari 40 ml darah kelinci, (2) cara panenya sederhana, (3) pengambilan tidak invasif dan tidak menyakiti hewan, (4) merupakan alternatif yang paling menjanjikan sebagai pengganti cara memproduksi IgG konvensional, (5) dapat dipanen setiap hari terus menerus, (6) tidak menunjukkan reaksi silang dengan komponen jaringan mamalia, karena jarak filogenik antara unggas dan mamalia sangat jauh, (7) telur dapat disimpan dengan mudah dalam jangka waktu yang relatif lama, (8) menghasilkan respon

imun yang lebih spesifik, dan (9) tidak memiliki efek samping, karena tidak bereaksi dengan IgG mamalia dan reseptor.

Sebagai bentuk aplikasi baik untuk pencegahan maupun pengobatan terhadap penyakit diare dan flu burung pada individu terinfeksi, antibodi dalam telur ayam dapat diberikan secara oral, yaitu dengan mengkonsumsi telur yang mengandung antibodi. Untuk dapat diberikan secara oral antibodi dalam telur harus melewati beberapa tahapan yang dapat menurunkan aktivitas antibodi anti diare dan anti flu burung seperti denaturasi akibat pemanasan saat telur direbus, pH asam lambung yang rendah (asam), dan pH usus yang basa. Antibodi juga melewati aktivitas enzim pencernaan seperti pepsin (asam lambung) dan tripsin (enzim dalam usus) (Carlender 2002).

Proses pemanasan atau perebusan telur akan mengakibatkan terjadinya denaturasi protein. IgY sebagaimana protein lainnya akan mengalami kerusakan akibat suhu yang tinggi. Hatta et al. (1992) menyatakan bahwa IgY mulai terdenaturasi pada suhu 73,9ºC. Pemanasan protein dapat memutus ikatan nonkovalen sehingga molekulnya akan terdenaturasi (Whitaker 1994). Kerusakan dari struktur IgY akibat panas dapat menyebabkan menurunnya kemampuan antibodi. Oleh karena itu informasi tentang stabilitas IgY sangat diperlukan saat digunakan sebagai reagen imunodiagnostik maupun imunoterapi (Shimizu et al. 1992).

Sistem Imun dan Imunoglobulin Y pada Ayam

Ayam mempunyai kandungan antibodi yang mampu melawan berbagai serangan infeksi. Sistem pertahanan tubuh dalam kuning telur adalah antibodi humoral utama pada anak ayam. Antibodi dalam telur pertama kali dipublikasikan oleh Klemperer pada tahun 1893, yang menggambarkan adanya kekebalan pasif terhadap toksin tetanus yang diturunkan dari induk ke anak ayam. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya induk ayam adalah produsen antibodi yang sangat potensial (Carlender 2002). Secara umum untuk memproduksi antibodi di dalam telur dapat dilakukan dengan menyuntik ayam menggunakan antigen tertentu yang dikehendaki (vaksin, bakterin, toksoid, atau bahan biologis lain).

Cara penyuntikan dapat dilakukan secara intravena, intramuskular, atau subkutan tergantung dari preparasi antigen yang dikehendaki (Wibawan 2008).

Sistem kekebalan pada unggas merupakan suatu mekanisme yang digunakan dalam tubuh unggas sebagai perlindungan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pengaruh lingkungan dan sekitarnya (Poultry Indonesia 2009). Sistem kekebalan tubuh yang terpapar oleh suatu zat yang dianggap asing, maka tubuh akan mengalami dua jenis respon, yaitu respon kebal non-spesifik dan respon kebal spesifik. Kekebalan non-spesifik merupakan sistem kebal bawaan dan respon kebal spesifik merupakan respon kebal dapatan (Roitt 1994). Respon kebal non-spesifik biasanya berupa kekebalan tubuh yang bersifat fisik dan terdiri dari berbagai macam fungsi yang berperan sebagai garis pertahanan pertama terhadap infeksi. Respon kebal spesifik dimulai dengan pengenalan zat yang dianggap asing sampai dengan menyingkiran zat tersebut.

Menurut Roitt dan Delves (2001) komponen-komponen yang mendasar di dalam mekanisme respon kekebalan antigen spesifik (adaptive defense) adalah limfosit B dan limfosit T sedangkan kekebalan non-spesifik (innate defense) diperankan oleh sel-sel neutrofil, monosit (di dalam jaringan disebut makrofag), eosinofil, dan basofil. Semua komponen dasar yang berperan pada mekanisme kekebalan tersebut berasal dari stem sel. Limfosit (sel B) bertanggung jawab terhadap produksi antibodi. Limfosit (sel T) bertanggung jawab terhadap respons sitotoksik, dan sel T helper (Th) bertanggung jawab terhadap sel B dan sel T sitotoksik. Pemeliharaan (maintenance) sistem kekebalan membutuhkan komunikasi interseluler yang memperantarai hubungan sel ke sel (misalnya melalui produksi sitokin) dan sel-sel pelengkap (misalnya sel fibroblast dan sel endotel).

Pemaparan antigen ke dalam tubuh induk ayam akan menghasilkan reaksi kebal yang terdiri dari respon kekebalan humoral dan respon kekebalan seluler. Sel-sel sistem kekebalan humoral yaitu limfosit B memberikan respon terhadap rangsangan antigenik dengan jalan menghasilkan dan mengeluarkan imunoglobulin khusus yang disebut antibodi (Fenner et al. 1995). Antibodi di dalam telur memiliki spesifisitas antibodi yang tinggi terhadap antigen yang telah disuntikkan (Rollier et al. 2000). Antibodi induk yang ditransfer secara pasif oleh

induk kepada anaknya sebagai immunoglobulin yolk (IgY) berfungsi sebagai pertahanan terhadap benda asing ketika sistem imun anak belum sempurna.

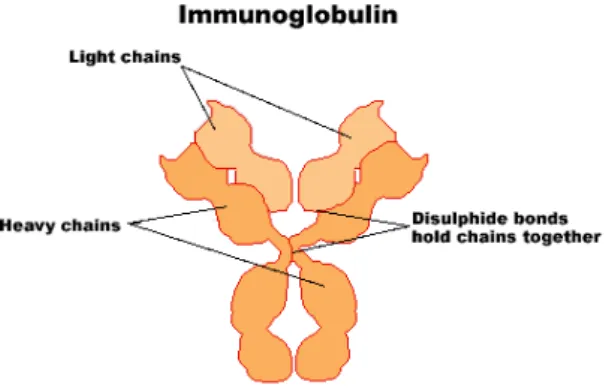

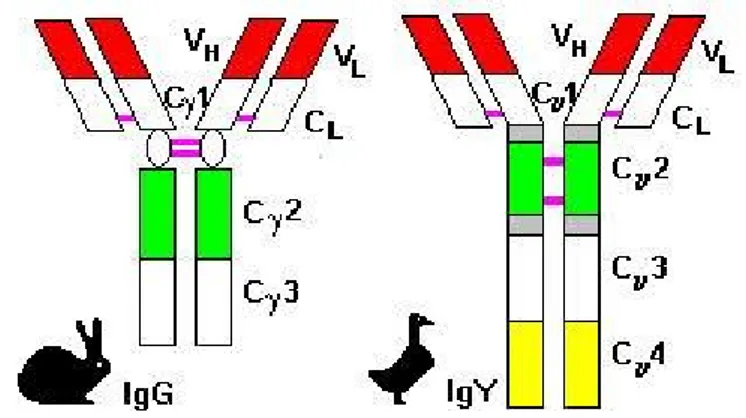

Menurut Stowell (2002) Imunoglobulin tersusun atas 2 rantai berat dan 2 rantai ringan (heavy and light chain) yang dihubungkan oleh ikatan disulfida sehingga membentuk struktur Y (gambar 4). Secara morfologi IgY pada ayam berbeda dengan IgG mamalia, hal ini terlihat dari H (heavy chain) yang lebih besar dan secara antigenik berbeda dengan H chain pada IgG mamalia. Konsentrasi IgY pada kuning telur cenderung konstan sesuai dengan tingkat kematangan oocyte, dan pada kuning telur yang telah siap (mature) ditemukan 10–20 mg/ml IgY. Ayam dapat digunakan untuk memproduksi antibodi selama masa produksi telurnya. Ayam yang telah digunakan untuk memproduksi antibodi selama 3 bulan harus diberikan imunisasi booster setiap bulan berikutnya untuk memastikan titer antibodi yang tetap tinggi. Bila diasumsikan satu ekor induk ayam mampu untuk menghasilkan 20 butir telur per bulan, maka lebih dari 2 gram IgY kuning telur dapat diisolasi per bulan. Konsentrasi IgY pada serum ayam berkisar antara 5–7 mg/ml. Oleh karena itu 2 gram IgY kuning telur sama dengan kandungan IgY pada 300 ml serum atau 600 ml darah (Carlender 2002 ; Falkhi 2008).

Gambar 4 Struktur imunoglobulin (Stowell 2002)

Fraksi imunoglobulin pada ayam yang terbanyak dikenal dengan immunoglubulin Yolk (IgY) dan banyak ditemukan pada serum serta telur (Szabo et al. 1998). Menurut Warr et al. (1995) IgY memiliki fungsi yang sama dengan IgG mamalia. Imunoglobulin Y yang terdapat dalam telur merupakan maternal antibody pada kuning telur ayam akibat adanya transpor antibodi dari serum induk ayam kepada anaknya. Transfer antibodi terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap

pertama IgY ditransfer dari serum ke kuning telur sebagaimana transfer plasenta mamalia. Keberadaan reseptor IgY pada oosit akan mendorong kejadian pengikatan dan pemindahan seluruh populasi IgY pada`serum ayam ke telur. Kemudian tahap kedua adalah tranfer Ig Y dari kantung kuning telur ke telur yang berembrio (Gassman et al. 1990).

Transfer IgY secara transovarial berlangsung kurang lebih 3–6 hari, tergantung dari jumlah sel telur yang ada di dalam tubuh ayam (Patterson et al. 1962; Wooley et al. 1995). IgY ditansfer dari serum melewati oolemma ke dalam oosit yang telah matang dalam folikel ovari (Rose dan Orland 1981). Transfer ini terjadi melalui reseptor spesifik di permukaan membran kantung kuning telur (Tressler dan Roth 1987). Tingginya kadar IgY di dalam darah tidak selalu sama dengan dengan kadar IgY di dalam kuning telur karena transfer IgY ke dalam kuning telur diketahui terjadi dalam 2 tahap. Setiap tahap memerlukan waktu tertentu (Wibawan 2008).

Dilihat dari sifat transfer antibodi tersebut maka ayam petelur memiliki potensi efektif sebagai produsen antibodi. Antibodi spesifik yang dihasilkan oleh ayam menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan antibodi yang dihasilkan mamalia. Antibodi dalam sebutir telur sama dengan antibodi yang dihasilkan sekali pemanenan darah kelinci (Poetri 2006). Selain itu ayam memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap pemaparan antigen asing sehingga sistem imun ayam sangat responsif dan persisten untuk produksi IgY (Hau & Hendriksen 2005).

Hal penting yang membedakan IgG dengan IgY yaitu Imunoglobulin Y (IgY) memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan IgG (gambar 5), lebih resisten terhadap suhu dan pH dibandingkan dengan IgG (Szabo et al. 1998). IgY dapat mengenali lebih banyak epitop antigenik dibandingkan dengan antibodi yang diproduksi mamalia. IgY bersifat lebih asam dan memiliki kerapatan molekul lebih rendah (Higgins 1995) dibandingkan dengan IgG mamalia. IgY tidak berikatan dengan faktor komplemen, protein A, protein G, dan reseptor Fc bakteri (Jensenius et al. 1981). Tidak berikatan dengan faktor rheumatoid dalam darah, tidak mengaktifkan faktor komplemen mamalia sehingga tidak merangsang timbulnya efek samping, tidak berikatan dengan reseptor Fc pada permukaan sel,

dan kemampuan mengikat antibodi sekunder 3 hingga 5 kali lebih kuat (Poetri 2006).

Gambar 5 Struktur IgG dan IgY (Szabo et al. 1998)

Secara keseluruhan struktur IgY menyerupai IgG mamalia, dengan dua rantai ringan dan rantai berat. Molekul ini memiliki masa 167.259 Da, sedikit lebih besar dari IgG ( 160 kDa) (Carlender 2002). Cara penyimpanan IgY dapat dilakukan seperti cara penyimpanan IgG, yaitu disimpan dalam refrigerator yang dilengkapi dengan kelengkapan penghambat pertumbuhan bakteri. (Carlender 2002).

Imunoglobulin Y relatif stabil untuk dipertahankan aktivitasnya jika disimpan dalam kondisi ruang (normal). Aktivitas IgY dapat dipertahankan dengan baik jika disimpan pada suhu 37°C untuk jangka waktu satu bulan atau pada suhu kamar untuk jangka waktu 6 bulan dan aktivitas IgY dapat dipertahankan selama 10 tahun jika disimpan pada suhu 4°C (Larsson et al. 1993). Shin et al. (2002) menyatakan bahwa IgY stabil pada suhu 40°C, dan hanya kehilangan 20% aktivitasnya pada pemanasan dengan suhu 60°C selama 10 menit serta stabil pada pH 4–8.

Imunodifusi (Agar Gel Presipitation Test / AGPT)

Teknik imunodifusi merupakan salah satu cara untuk menganalisa keberadaan antibodi. Salah satu tekniknya adalah Agar Gel Presipitation Test (AGPT). Uji ini menggunakan teknik presipitasi (pengendapan) antigen oleh antibodi yang sesuai. Uji ini bersifat kualitatif yaitu dapat mengetahui keberadaan antibodi spesifik antigen atau tidak. Interaksi antigen-antibodi invitro yang

merupakan dasar imunokimia terdiri dari kategori primer dan katekori sekunder. Interaksi antibodi-antigen sekunder dapat mengakibatkan presipitasi, sehingga Agar Gel Presipitation Test (AGPT) termasuk dalam kategori ini. AGPT merupakan teknik imunopresipitasi yang banyak dipakai untuk mengukur titer antigen atau antibodi. Walaupun uji ini kurang peka dibandingkan dengan uji pengikatan primer, namun relatif mudah dilakukan (Anonim(4) 2010).

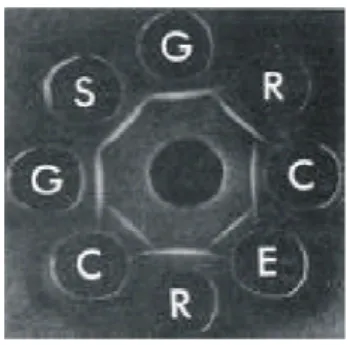

Uji ini menggunakan selapis media agar yang dilubangi. Kemudian kedalam sumur-sumur tersebut masing-masing diisi dengan antigen dan serum atau kuning telur yang mengandung antibodi pereaksi. Antigen dan antibodi akan merembes, berdifusi disekitar sumur secara radial. Apabila antigen bereaksi dengan antibodi spesifik, akan terbentuk kompleks antigen antibodi yang besar sehingga kompleks mengendap dan terjadi presipitasi yang membentuk garis putih (homolog). Garis presipitasi yang terbentuk dapat terlihat seperti pada gambar 6. Tetapi bila tidak ada kesesuaian antara antigen dan antibodi, maka garis presipitasi tidak akan terbentuk (heterolog). Jika positif akan terlihat garis putih yang terletak di antara antigen dan antibodi begitu pun sebaliknya (Medion 2009). Antibodi umumnya adalah bivalen dan karenanya hanya mampu berikatan silang dengan dua determinan antigen dalam satu waktu, tetapi antigen umumnya bersifat multivalen yang mempunyai determinan antigen yang relatif sangat besar (Tizard 1988).

Gambar 6 Terbentuknya garis putih (garis presipitat) mengelilingi lubang menunjukkan hasil positif (Medion 2009)

Perbandingan antigen dengan antibodi merupakan faktor penting dalam reaksi presipitasi. Pembentukan presipitat terjadi apabila antara konsentrasi antigen dan antibodi tercapai keseimbangan. Kondisi antigen berlebihan akan mengakibatkan melarutnya kembali komplek yang terbentuk, sedangkan antibodi berlebihan mengakibatkan komplek antigen-antibodi tetap ada dalam larutan. Hal

pertama disebut postzone effect dan yang kedua disebut prozone effect (Anonim(4) 2010).

Metode uji serologis ini termasuk metode yang sederhana untuk mendeteksi antibodi terhadap berbagai virus berdasarkan reaksi positif (+) atau negatif (-) (Medion 2008). Reaksi positif ditandai dengan adanya garis presipitasi antara serum dan antigen homolog. Keberadaan antibodi spesifik E.coli dan S.Enteritidis dalam kuning telur dikonfirmasi dengan uji imunodifusi/Agar Gel Precipitation Test (AGPT). Teknik ini dipilih karena nilai positif pada AGPT mencerminkan kandungan antibodi yang cukup besar pada material (kuning telur).

Uji Serologis Hemaglutinasi Inhibisi

Beberapa virus memiliki virus-coded protein pada permukaannya yang mampu berikatan dengan sel darah merah. Hal tersebut memungkinkan beberapa virus dapat menghubungkan beberapa sel darah merah menjadi satu gumpalan (lattice). Fenomena ini dinamakan hemaglutinasi, pertamakali dijelaskan oleh Hirst tahun 1941 (Fenner et al. 1974) yang selanjutnya melakukan analisa terhadap mekanisme hemaglutinasi virus influenza. Pada virus influenza protein hemaglutinin tersebut adalah glikoprotein. Virus ini menempel pada sel darah merah yang memiliki reseptor komplemen berupa glikoprotein dengan bentuk yang berbeda (Fenner et al. 1974).

Virus yang dapat mengaglutinasi sel darah merah itu antara lain ortho- dan paramyxovirus; alfa-, flavi-, dan bunyavirus; serta adeno-, reo-, parvo-, dan coronavirus (Tizard 1988). Hemaglutinasi yang diakibatkan oleh virus influenza dan paramoxovirus berbeda dengan virus lain kerana disertai dengan enzim (neuraminidase). Neuraminidase ini yang menghancurkan reseptor glikoprotein dengan bentuk yang berbeda (Fenner et al. 1974).

Antibodi yang berfungsi melawan virus tersebut menghambat terjadinya hemaglutinasi. Deteksi virus berdasarkan kemampuannya mengaglutinasi darah digunakan sebagai uji praeliminasi ketika akan mengidentifikasi virus. Sedangkan reaksi inhibisi oleh antibodi yang biasa disebut hemaglutinasi inhibisi test (HI), digunakan untuk mengidentifikasi virus spesifik dan untuk menghitung level antibodi dalam serum (Tizard 1988). Uji HI menghambat aglutinasi sel darah

merah oleh virus dengan cara virus diikat oleh antibodi yang homolog sehingga tidak dapat melekat pada reseptor membran sel darah merah. Dengan demikian aglutinasi sel darah merah tidak terjadi.

Uji ini dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode α dan metode β. Metode α digunakan untuk menguji jenis antigen. Pada metode ini jumlah serum yang dimasukkan ke dalam setiap tabung uji tetap, sedangkan jumlah antigen yang diujikan diencerkan secara berseri. Sedangkan metode β digunakan untuk menguji atau mengidentifikasi antibodi dan menghitung titer antibodinya serta menguji jenis antigen. Pada metode ini yang diencerkan secara seri adalah serum. Apabila ingin melakukan pengujian anigen dengan metode ini maka harus melakukan uji Heaglutinasi (HA) terlebih dahulu untuk membuat virus standarnya (Tizard 1988).

Zat haemaglutinin yang terdapat dalam tubuh virus atau bakteri tersebut bersifat antigenik yang dapat merangsang terbentuknya antibodi spesifik. Antibodi yang terbentuk tersebut memiliki kemampuan menghambat terjadinya aglutinasi darah yang disebabkan oleh haemaglutinin dari virus. Uji HI menggunakan reaksi hambatan haemaglutinasi tersebut untuk membantu menentukan diagnosa penyakit secara laboratorium dan mengetahui status kekebalan tubuh (titer antibodi). Prinsip kerja dari uji HI adalah mereaksikan antigen dan serum dengan pengenceran tertentu sehingga dapat diketahui sampai pengenceran berapa antibodi yang terkandung dalam serum dapat menghambat terjadinya aglutinasi eritrosit. Uji HI merupakan metode uji serologis yang mudah dilakukan dan hasilnya dapat diketahui dengan cepat (Kusumawardhani 2008).

Gambar 7 Interpretasi hasil HI test ditunjukkan dari ada tidaknya proses aglutinasi.

(A = tidak terjadi aglutinasi dan B = terjadi aglutinasi) (Medion 2008) Interpretasi hasil titer HI ditunjukkan pada pengenceran serum tertinggi yang masih memberikan hambatan (inhibisi) pada antigen 4 HAU. Inhibisi

ditetapkan dengan mengamati sel darah merah pada lubang-lubang cawan mikro dengan dasar berbentuk “V”, bila cawan dimiringkan akan terlihat tetesan air mata (Indriani et al. 2004). Gambar 7 memperlihatkan terjadinya reaksi antara antibodi, antigen, dan sel darah merah. Hambatan aglutinasi terlihat dengan tidak adanya massa menggumpal pada sumur (sel darah merah tidak teraglutinasi). Uji HI mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana untuk mengidentifikasi jenis antigen tertentu dengan mereaksikannya terhadap antibodi homolog yang telah diketahui. Kedua adalah untuk mengetahui jenis antibodi dan titernya, dengan cara mereaksikan serum yang ingin diketahui jenis antibodinya dengan antigen standar yang telah diketahui (Kusumawardhani 2008).