BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Terminal

Terminal merupakan salah satu fasilitas yang menunjang pergerakan manusia

dan barang dari satu tempat ketempat lain. Sebagai fasilitas umum, terminal harus

dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan

menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda

transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Fungsi

terminal menurut Ditjen Perhubungan Darat, 1995 dapat ditinjau dari 3 (tiga) unsur

yaitu: penumpang, pemerintah, dan operator bus. Fungsi terminal bagi penumpang

adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau

kendaraan yang satu ke moda atau kendaraan yang lain, tempat tersedianya

fasilitas-fasilitas dan informasi (peralatan, teluk, ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko,

loket, dll), serta fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi. Fungsi terminal bagi

pemerintah antara lain adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk

menata lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi

dan sebagai pengendali arus kendaraan umum. Fungsi terminal bagi operator bus

adalah untuk pengaturan pelayanan operator bus, penyediaan fasilitas istirahat,

informasi arah bus, dan fasilitas pangkalan.

umum mengambil dan menurunkan penumpang dari satu moda ke moda transportasi

lainnya, juga merupakan prasarana angkutan penumpang dan menjadi unsur ruang

yang mempunyai peran penting bagi efisiensi kehidupan wilayah. Keputusan Menteri

Perhubungan No. 31 Tahun 1995 tentang Prasarana Lalulintas Jalan mengatakan

bahwa terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan

menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra/atau antar-moda

transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan penumpang umum.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Perhubungan No.

31 Tahun 1995 menyatakan bahwa penentuan lokasi terminal penumpang dan barang

dilakukan dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan lokasi simpul yang

merupakan bagian dari rencana umum tata ruang, kepadatan lalu lintas dan kapasitas

jalan di sekitar terminal, keterpaduan moda transportasi baik intra maupun

antar-moda, kondisi topografi lokasi terminal, dan kelestarian lingkungan (Oktara, Tetriana

Vivi. 2008).

Tujuan diadakannya tempat perhentian sesuai dengan peraturan Dirjen

Perhubungan darat adalah untuk:

1. Menjamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas;

2. Menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan penumpang umum;

3. Kepastian keselamatan untuk menaikkan danlatau menurunkan

penumpang; dan

4. Kemudahan penumpang dalam melakukan perpindahan moda angkutan

Secara umum pemberhentian angkutan umum dapat dikelompokkan menjadi

3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Perhentian di ujung rute (terminal)

Terminal adalah tempat dimana angkutan umum harus memulai atau

memutar untuk mengakhiri perjalannya. Pada lokasi perhentian ini

penumpang harus mengakhiri perjalanannya atau sebaliknya penumpang

memulai perjalanannya.

2. Perhentian terletak di sepanjang rute

Perhentian harus disediakan dengan jarak dan jumlah yang memadai, agar

penumpang diberi kemudahan untuk akses dan juga agar kecepatan

angkutan umum dapat dijaga pada batas yang wajar.

3. Perhentian pada titik dimana dua atau lebih lintasan bertemu

Pada perhentian ini, penumpang dapat bertukar angkutan dengan lintasan

rute lainnya. Pergantian angkutan umum pada titik tersebut dapat disebut

transfer (Aprianto, totok, 2006).

Adapun persyaratan umum yang harus dimiliki oleh tempat perhentian adalah

sebagai berikut:

a. Berada di sepanjang rute angkutan umum/bus;

b. Terletak pada jalur pejalan kaki dan dekat pada fasilitas pejalan kaki;

c. Diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau pemukiman;

2.1.1 Tipe dan fungsi terminal

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 31/1995, Terminal

penumpang berdasarkan fungsi pelayanannya dibagi menjadi:

1. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk

angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan

pedesaan.

2. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk

angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan

pedesaan.

3. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk

angkutan pedesaan.

2.1.2 Pendekatan terminal bus

Terminal Bus adalah tempat sekumpulan bus mengakhiri dan mengawali

lintasan operasionalnya. Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka pada

bangunan terminal penumpang dapat mengakhiri perjalanannya, atau memulai

perjalananya atau juga dapat menyambung perjalanannya dengan mengganti lintasan

bus lainnya. Di lain pihak, bagi pengemudi bus, maka bangunan terminal adalah

tempat untuk memulai perjalanannya, mengakhiri perjalannya dan juga sebagai

tempat bagi kendaraan beristirahat sejenak, yang selanjutnya dapat digunakan juga

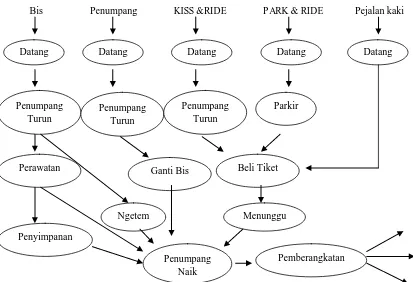

Jika kita amati suatu sistem terminal bus, maka kita akan melihat pada sistem tersebut

terdapat sekumpulan komponen yang saling berinteraksi satu dengan lainnya

(Ardiansyah, Ferry Wisnu, 2005).Komponen-komponen yang dimaksud meliputi:

1. Bus

Dari lintasan rutenya, bus datang di terminal, kemudian menurunkan

penumpang penumpangnya. Setelah menunggu beberapa lama (tergantung

pada jadwal), selanjutnya bus menaikkan penumpangnya kemudian pergi

kembali menelusuri lintasan rutenya. Terkadang, dengan alasan tertentu,

bus terpaksa harus diperbaiki atau dilakukan perawalan kecil, seperti

mengganti ban, mengganti busi ataupun penyetelan mesin. Untuk bus-bus

yang harus berangkat dari terminal di pagi hari, maka bus harus menginap

di tempat penyimpanan khusus.

2. Penumpang

Untuk penumpang, kegiatan di terminal dimulai dengan datangnya

penumpang, baik datang dengan bus ataupun datang dengan sarana

lainnya. Sesampainya diterminal, maka penumpang turun dari bus. Jika

ingin meneruskan perjalannya maka penumpang tersebut harus berganti

bus dengan lintasan rute yang sesuai dengan arah perjalanannya.

Sedangkan jika penumpang ingin mengakhiri perjalanannya dengan

berjalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan lain, maka dia keluar

Setelah itu, ketika bus yang dinanti datang, dia naik ke dalam bus dan

akhimya bus meninggalkan terminal.

3. Kiss & Ride

Bagi calon penumpang yang diantar dengan kendaraan oleh orang lain,

maka ketika sampai di terminal, dia segera turun untuk segera membeli

tiket sesuai dengan lintasan, rute dan arah yang dituju. Selanjutnya dia

menuju ke platform di mana bus yang dimaksud berada, dan menunggu

beberapa saat sampai bus dimaksud datang Selanjutnya dia naik ke bus

dan bersama bus pergi dari terminal.

4. Park & Ride

Bagi calon penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi ke terminal,

maka pada saat di terminal dia memarkir kendaraannya dan masuk ke

terminal untuk membeli tiket, sesuai dengan lintasan rute dan tujuannya.

Selanjutnya dia menuju ke platform di mana bus yang dimaksud berada,

dan menunggu beberapa saat sampai bus dimaksud datang. Kemudian dia

naik ke bus dan bersama bus pergi dari terminal.

5. Pejalan Kaki

Bagi seorang pejalan kaki yang ingin menggunakan bus untuk

perjalannnya, dia harus datang ke terminal dengan berjalan kaki.

Sesampainya di terminal dia membeli tiket, sesuai dengan lintasan rute

dimaksud berada, dan menunggu beberapa saat sampai bus dimaksud

datang. Kemudian dia naik ke bus dan bersama bus pergi dari terminal.

Jika kesemua komponen di atas memang diakomodasi dalam sebuah terminal maka

mekanisme yang ada secara keseluruhan (Gambar 2.1). Tapi perlu diingat bahwa

suatu terminal tidak selamanya berfungsi untuk mengantisipasi kelima komponen di

atas. Pada beberapa kasus, hanya dua atau tiga komponen saja yang dilayani,

misalnya pada terminal kecil di mana hanya menampung komponen bus, penumpang

dan kiss & ride.

Gambar 2.1 Mekanisme yang terjadi diTerminal bus (http://kamiharibasuki.blogspot.com/)

Bis Penumpang KISS &RIDE PARK & RIDE Pejalan kaki

Datang

Penumpang Turun

Perawatan

Penyimpanan

Penumpang Turun

Penumpang Turun

Parkir

Ganti Bis Beli Tiket

Ngetem Menunggu

Penumpang Naik

Pemberangkatan

Tempat berhenti di perlukan keberadaannya disepanjang rute angkutan umum

agar gangguan terhadap lalu lintas dapat diminimalkan, oleh sebab itu tempat

pemberhentian angkutan umum harus diatur tempatannya sesuai dengan kebutuhan.

Pemberhentian memiliki 2 karakter, yakni pemberhentian permanen dan

pemberhentian sejenak. Kegiatan berhenti secara permanen mengambarkan lokasi

pemberhentian sebagai sebuah destinasi. Sedangkan kegiatan berhenti sejenak

menggambarkan lokasi perhentian sebagai sebuah peralihan atau perlintasan (transit).

Ketika pergerakan tengah berlangsung, maka timbul simpul perpindahan dibeberapa

tempat.

2.2 Transit Orientasi Development (TOD)

Transit Oriented Development merupakan restruktur konsep pembangunan

yang berpusat pada fasilitas transit, yang sebenarnya telah dikenal sejak awal abad

ke-20 berupa konsep pengembangan terpadu pada stasiun kereta api dan Bus Rapid

Transit sebagai fasilitas publik transportasi massal. Yang kemudian coba di

rekonstruksi menjadi sebuah teori oleh Calthrope.

Konsep Transit Oriented Development (TOD) pada akhir 1980-an, dan

sementara yang lain telah mempromosikan konsep serupa dan berkontribusi pada

konsep desain, TOD menjadi bagian dari perencanaan modern ketika buku "The Next

American Metropolis" diterbitkan oleh Peter Calthrope pada tahun 1993. TOD telah

didefinisikan secara umum sebagai "komunitas mixed use yang mendorong orang

mengemudi." Calthorpe melihatnya sebagai neo-panduan tradisional desain

masyarakat yang berkelanjutan. Diluar definisi bentuk yang dibangun, itu juga teori

desain sebuah komunitas yang menjanjikan untuk mengatasi berbagai masalah sosial.

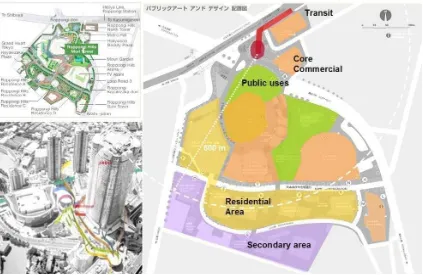

Konsep TOD mengintegrasikan jaringan transportasi dengan pusat-pusat

aktivitas masyarakat perkotaan sehingga lebih mudah terjangkau dan mengurangi

penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Percampuran fungsi ini dikombinasikan

dengan keseluruhan ruang-ruang publik seperti plaza, berbentuk seperti sebuah

kompleks kawasan yang compact, dimana warganya dapat hidup, bekerja, dan

bersantai pada ruang-ruang pedestrian dan menawarkan variasi pilihan aktivitas

dengan akses yang nyaman.

Konsep TOD berfokus pada percampuran fungsi pada lahan, seperti hunian,

perkantoran, perdagangan, fasilitas publik dan hiburan dengan jarak-jarak yang

nyaman untuk berjalan (tidak lebih dari 600 meter atau 5-10 menit berjalan) yang

terintegrasi dengan titik transit, misalnya stasiun kereta api atau stasiun bus,

(Calthrope, 1993) (Gambar 2.2).

Pada beberapa lokasi, jarak berjalan yang nyaman ini dipengaruhi sekali oleh

topografi, iklim, dan kondisikondisi fisik alam lainnya. Untuk itu, ukuran kawasan

TOD ini menjadi sangat relatif, busa lebih besar ataupun lebih kecil tergantung

kondisi di lingkungan sekitarnya. Konsep TOD dapat diterapkan pada wilayah

metropolitan kota yang sudah berkembang maupun daerah pinggiran kota, khususnya

daerah yang belum dikembangkan undeveloped, maupun daerah yang potensial untuk

dikembangkan kembali redevelopment. Pemilihan dan penempatan fungsi-fungsinya

harus memperhatikan kesesuaian dengan lingkungan di sekitar kawasan.

2.2.1 Prinsip transitoriented development

Sebagai strategi untuk mencapai tujuan dari konsep TOD yakni member

alternatif bagi pertumbuhan pembangunan kota, sub urban dan lingkungan ekologis

disekitarnya maka dirumuskan 7 prinsip urban desain dalam transit oriented

development, yaitu:

a. Mengorganisasi pertumbuhan pada level regional menjadi lebih kompak

dan mendukung fungsi transit.

b. Menempatkan fungsi komersial, pemukiman, pekerjaan dan fungsi umum

dalam jangkauan berjalan kaki dari fungsi transit.

c. Menciptakan jaringan jalan yang ramah terhadap pejalan kaki yang secara

langsung menghubungkan destinasi.

d. Menyediakan campuran jenis, segmen dan tipe pemukiman.

f. Menjadikan ruang publik sebagai fokus dari orientasi bangunan.

g. Mendorong adanya pembangunan yang bersifat mengisi infill dan

pembangunan kembali redevelopment pada area transit.

2.2.2 Struktur transitoriented development

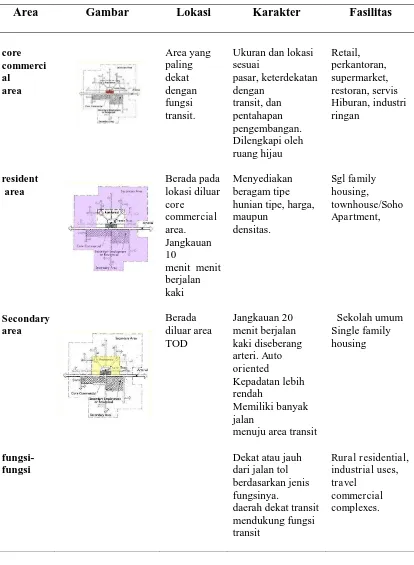

Prinsip-prinsip yang telah dijabarkan sebelumnya akan berimplikasi pada

desain struktur TOD. Lebih detail struktur TOD dan daerah sekitarnya terbagi

menjadi area-area sebagai berikut:

1) Fungsi publik public uses. Area fungsi publik dibutuhkan untuk

memberikan pelayanan bagi lingkungan kerja dan pemukiman didalam

TOD dan kawasan disekitarnya. Lokasinya berada pada jarak yang

terdekat dengan titik transit pada jangkauan 5 menit berjalan kaki.

2) Pusat area komersial core commercial area. Adanya pusat area

komersial sangat penting dalam TOD. Area ini berada pada lokasi

jangkauan 5 menit berjalan kaki. Ukuran dan lokasi sesuai dengan kondisi

pasar, kedekatan dengan titik transit dan pentahapan pengembangan.

Fasilitas yang ada umumnya berupa retail, perkantoran,supermarket,

restoran servis dan hiburan.

3) Area pemukiman residential area. Area pemukiman termasuk pemukiman

yang berada pada jarak perjalanan pejalan kaki dari area pusat komersial

tipe pemukiman, termasuk single-family housing, townhouse,

condominium dan apartement.

4) Area sekunder. Setiap TOD memiliki area yang berdekatan dengannya,

termasuk area diseberang kawasan yang dipisahkan oleh jalan arteri.

Area ini berjarak lebih dari 1 (satu) mil dari pusat area komersial.

Jaringan area sekunder harus menyediakan beberapa jalan/akses langsung

dan jalur sepeda menuju titik transit dan area komersial dengan

seminimal mungkin terbelah oleh jalan arteri. Area ini memiliki

densitas yang lebih rendah dengan fungsi single-family housing,

sekolah umum, taman dengan komunitas yang besar, fungsi pembangkit

perkantoran dengan intensitas rendah dan area parkir.

5) Fungsi-fungsi lainnya, yakni fungsi-fungsi yang secara ekstensif

bergantung pada kendaraan bermotor, truk atau intensitas perkantoran

yang rendah yang berada diluar kawasan TOD dan area sekunder (Tabel

2.1).

Tabel 2.1 Karakter setiap area dalam transit oriented development

Area Gambar Lokasi Karakter Fasilitas

Area Gambar Lokasi Karakter Fasilitas

menuju area transit

Sekolah umum

2.2.3 Tipologi transitoriented development

Tipologi TOD berbeda-beda berdasarkan lokasi penerapan dan jenis

pengembangannya. Berdasarkan konteks lokasinya TOD dapat dikembangkan baik

pada daerah metropolitan maupun pada daerah yang belum berkembang dan sedang

mengalami urbanisasi selama lokasi tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan

kembali redevelopment, re-use and renewal. Sehingga terdapat dua model

pengembangan dalam TOD, yaitu:

1) Neighborhood TOD, merupakan TOD yang berlokasi pada jalur bus

feeder dengan jarak jangkauan 10 menit berjalan (tidak lebih dari 3 mil)

dari titik transit. Neighborhood TOD harus berada pada lingkungan

hunian dengan densitas menengah, fasilitas umum, servis, retail dan

rekreasi. Hunian dan pertokoan lokal harus disesuaikan dengan konteks

lingkungan dan tingkat pelayanan transit. Konsep ini juga membantu

pengembangan hunian bagi masyarakat menengah kebawah, dengan

dimungkinkannya pencampuran variasi hunian.

2) Urban TOD, merupakan TOD dengan skala pelayanan kota berada pada

jalur sirkulasi utama kota seperti halte bus antar kota dan stasiun kereta

api baik light rail maupun heavy rail. Urban TOD harus dikembangan

bersama fungsi komersial yang memiliki intensitas tinggi, blok

perkantoran dan hunian dengan densitas menengah tinggi. Setiap TOD

pada kota, memiliki karakter tersendiri sesuai dengan karakter

kawasan perkantoran, hunian, komersial yang memiliki densitas tinggi

karena memungkinkan akses langsung ketitik transit tanpa harus

melakukan pergantian dengan moda lain. Satu urban TOD dengan yang

lainnya berada dalam radius ½ sampai 1 mil untuk memenuhi kriteria

persyaratan area transit (Gambar 2.3).

Perbedaan fungsi Neighborhood TOD dan Urban TOD, terdiri atas fungsi publik,

pusat perkantoran dan permukiman (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Perbedaan fungsi Neighborhood TOD dan Urban TOD

Fungsi Neighborhood TOD Urban TOD

Publik 10% - 15% 5% - 15%

Pusat Perkantoran 10% - 40% 30% - 70%

Permukiman 30% - 80% 20% - 60%

Pada perjalanannya, tipologi TOD, baik urban maupun neighborhood TOD

berkembang seiring bertambahnya pelajaran yang dapat diambil pada kasus-kasus

penerapannya. Berdasarkan peruntukan lahan, fungsi dan perannya yang berbeda Gambar 2.3 Urban TOD (kiri) dan Neighborhood TOD (kanan)

dalam sistem regional, tipologi urban TOD menjadi urban downtown dan Urban

neighborhood. Urban downtown muncul sebagai pusat pemerintahan dan pusat

budaya dibanding sekedar persinggahan aktivitas bekerja. Sedangkan urban

neighborhood merupakan lingkungan historis yang umumnya mengelilingi pusat kota

downtown dan menyokong kehidupannya.

Karena itu keduanya memiliki densitas, ukuran dan jenis pelayanan transit

yang berbeda. Dalam mengaplikasikan jenis tipologi tersebut harus dipahami bahwa

pada dasarnya TOD adalah tentang menciptakan sinergi antara komunitas dan

kawasan regional, antara pekerjaan dan pemukiman, antara tingkat kepadatan dan

tingkat pelayanan transit, antara manusia dan kualitas komunitas yang aktif dan

dalam tingkat umur, tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda. Berkaitan dengan

tipologi yang diatas, mengaitkan fungsi transit dikawasan urban dan pengembangan

disekitarnya dengan mengkategorikan area pengembangan berbasis transit area

development berdasarkan karakter, land use, jenis fasilitas transit dan pendekatan

pengembangan yang dikehendaki. Maka tipologi urban downtown yang

dikategorikan dibagi kembali menjadi urban mixed use, dan speciality urban. Urban

mixed use diidentifikasi dengan adanya campuran land use dan berganda dengan

dominasi lingkungan struktur dan memiliki ketinggian lebih dari 3 lantai dan dilayani

beragam mode transportasi dalam sebuah jaringan. Speciality urban diidentifikasi

dengan adanya land use tematik, bercampur dan berganda. Kedua tipologi ini

Tabel 2.3 Karakter Urban Downtown dan Urban Neighborhood

Tipologi Densitas Fungsi Jenis Transit

Urban downtown

Minimal 60 unit/acre

Terspesialisasi sebagai sebuah distrik dengan fungsi dan kegunaan yang berbeda

Dilayani oleh beberapa pada jalur utama Sekolah dan taman

terintegrasi dengan area permukiman Jalan didesain dengan beragam fungsi

Perpanjangan dari grid jalan dari pusat kota. Dilayani oleh street car ataupun kereta. Berada pada jarak 5-10 menit berjalan kaki

2.2.4 Keuntungan TransitOriented Development

Beberapa pihak masih meragukan keuntungan dari diterapkannya TOD dalam

pemecahan permasalahan sprawl dan kemacetan (Hajar Suwantoro, 2009). Hal ini

dikarenakan pelaksanaan TOD masih belum dapat diaplikasikan secara menyeluruh

dalam sebuah skala regional. Dengan demikian manfaat yang dapat dirasakan dari

TOD adalah manfaat-manfaat yang bersifat jangka pendek seperti perbaikan

lingkungan dan komunitas. Perbaikan berupa berkurangnya pola sprawl dan

kemacetan dinilai belum dapat dirasakan. Namun, jika TOD dilihat sebagai sebuah

langkah awal dalam sebuah upaya jangka panjang yang bersifat menyeluruh dalam

skala regional, maka berbagai studi telah membuktikan manfaat dari prinsip-prinsip

TOD bagi kota. Diantara manfaat yang dibuktikan melalui studi-studi tersebut

1) Penurunan penggunaan mobil dan mengurangi pengeluaran keluarga

untuk akses. Penelitian untuk memprediksikan hubungan penggunaan

mobil serta densitas pengeluaran rumah tangga untuk transportasi telah

diadakan oleh tim gabungan dari Center of Neighborhood Technology,the

Natural Resources Defense Concil dan the Surface Transportation Policy

Project. Penelitian tersebut membuktikan bahwa perbedaan pada tingkat

densitas dan transit dapat menjelaskan perbedaaan tingkat penggunaan

kendaraan per rumah tangga yang signifikan yakni variasi 3:1 pada tingkat

pendapatan yang sama dan jumlah anggota rumah tangga yang sama.

2) Peningkatan pejalan kaki dan pengguna transit. Sebuah penelitian telah

dilakukan Dittmar dan Poticha terhadap data perjalanan menuju lokasi

kerja di kawasan-kawasan TOD yakni empat suburban center di

Arlington County, dua urban station di San Francisco, dan tiga urban

stations di Chicago. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat

pejalanan kaki dan penggunaan transit pada setiap area stasiun dengan

kawasan TOD jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pejalan kaki pada

kawasan-kawasan lain di kota-kota tersebut secara keseluruhan.

3) Menghidupkan kembali kawasan pusat kota dan meningkatkan instensitas

serta densitas pembangunan disekitar area transit. Sebagai contoh adalah

keberhasilan pemerintah Arlington County dalam meningkatkan densitas

Rosslyn-Ballston yang secara terus menerus mulai ditinggalkan 36.4%

penduduknya tersebut.

4) Meningkatkan penjualan properti di sekitar transit. Pada kasus yang sama,

tingkat penjualan properti pada proyek ini pada Februari 2003 mencapai

US$ 166 juta, yakni rekor nilai tertinggi di Amerika selama beberapa

tahun.

5) Meningkatkan kesempatan bagi berbagai kegiatan dan fungsi di sekitar

transit. Beberapa variasi fungsi muncul dengan aktifnya kegitan transit

contohnya penitipan anak di Tamien Station di San Jose, rental dan parkir

sepeda di Long Beach, Car Sharing Program and Rental di berbagai kota

di Eropa dan Amerika seperti Chicago, Seattle, dan San Francisco.

2.3 Studi Banding Tema Sejenis

Studi banding tematik yang diambil mengenai kawasan-kawasan yang

dikembangkan berdasar konsep TOD, yaitu kawasan Fruitvale, Oakland, California

dan Roppongi Hills, Tokyo, Jepang.

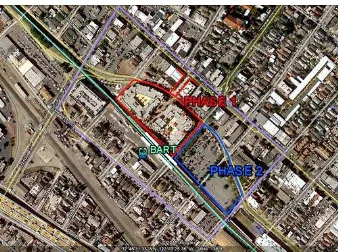

2.3.1 Fruitvale Village, Oakland, California

Fruitvale Village berada di Oakland, California. Proyek Fruitvale Transit

Village adalah hasil dari kemitraan berbasis luas di antara organisasi publik, swasta,

Pembangunan berorientasi transit adalah konsep perencanaan yang berusaha

untuk menggunakan stasiun angkutan massal sebagai blok bangunan untuk

revitalisasi ekonomi dan perbaikan lingkungan. Pembangunan mixed-use berdekatan

dengan Fruitvale Bay Area Rapid Transit District station (BART) di Oakland,

California. Fruitvale, salah satu dari tujuh distrik masyarakat Oakland, adalah

masyarakat berpenghasilan rendah. Studi kasus ini berfokus pada penggabungan

prinsip-prinsip keadilan lingkungan ke dalam perencanaan dan desain Fruitvale

Transit Village (Gambar 2.5).

Kawasan Fruitvale adalah sebuah kawasan yang dikenal memiliki

karakteristik khusus karena penghuninya didominasi oleh etnis latin (amerika

selatan). Fruitvale Transit Village adalah pusat dari kawasan ini, yang dirancang

sebagai area komersial dan perkantoran yang melayani penduduk Fruitvale dengan

menciptakan lingkungan yang pedestrian-friendly (Gambar 2.6).

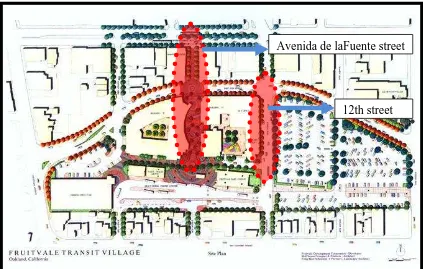

Gambar 2.5 Kawasan Fruitvale Village yang sudah direvitalisai (merah) dan kawasan rencana pembangunan tahap 2 (biru)

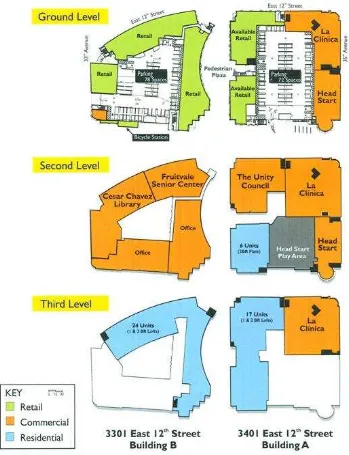

Pembangunan mencakup 47 unit apartemen dan 257.000 ft2 (±23.800 m2)

ruang komersial. Fasilitas-fasilitas lain yang tersedia antara lain perpustakaan, klinik

kesehatan, child development facility, community resource center, pusat lansia,

pedestrian plaza yang total luasnya 114.000 ft, retail seluas 40.000 ft,

perkantoran seluas 24.000 ft, community service seluas 40.000 ft2 dan fasilitas

parkir sebanyak 150 unit, (Gambar 2.7).

Gambar 2.6 Kawasan Fruitvale Village yang sudah direvitalisasi

Rencana Tahap 2 (diuraikan dalam warna biru pada Gambar 2.6) sedang

dilakukan. Sementara ini difokuskan sebagai area parkir kendaraan. Tujuannya adalah Gambar 2.7 Zoning fungsi perlantai

untuk memperluas pada apa yang saat ini ada sambil terus membangun yang sudah

ada,selanjutnya menyatukan komponen perumahan dengan sektor ritel dan komersial.

Kawasan TOD Fruitvale adalah kawasan mixed-use yang berfokus pada

stasiun BART dan area komersial yang terkonsentrasi di International blvd.

International blvd adalah koridor komersial yang terdiri dari dua hingga empat lantai

bangunan retail yang melayani kawasan ini. Fruitvale Transit Village

menghubungkan stasiun BART dengan koridor komersial yang sudah ada

sebelumnya yaitu retail di sepanjang jalan International blvd. Letak stasiun BART

pada kawasan Fruitvale (Gambar 2.8).

Beberapa lahan parkir menghadap 12th street di perbatasan distrik, yang

menghasilkan lalu lintas pedestrian dari lahan parkir ini menuju stasiun BART

melalui Fruitvale Village. Alur pedestrian dalam kawasan ini dimulai dari stasiun

BART melalui plaza pedestrian Fruitvale Village dan jalan Avenida de laFuente

(dimana jalan-jalan tersebut tidak dilalui mobil) kemudian terbagi ke arah berlawanan

di International blvd pada Gambar 2.9.

Kawasan ini memiliki struktur yang jelas antara stasiun transit, area komersial

mixed-use dan kawasan existing. Pengorientasian dalam kawasan ini juga mudah

karena sekuens dari transit menuju area existing sangat sederhana berupa jalan lurus Gambar 2.9 Avenida de laFuente street (area bebas kendaraan)

(http://libweb.lib.buffalo.edu)

Avenida de laFuente street

jelas dengan karakteristik yang identik pada masing-masing distrik. Selain itu

Fruitvale Transit Village berperan sebagai simpul node utama di kawasan ini.

Selain itu terdapat sejumlah besar lalu lintas pedestrian sepanjang 12th street

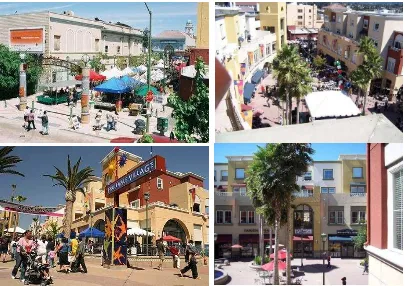

dari/ke stasiun BART dari lahan parkir atau area residensial. Berikut ini suasana area

bebas kendaran pada Gambar 2.10.

Berdasarkan analisa pada contoh kasus TOD Fruitvale Transit Village, dapat

disimpulkan, sebagai berikut:

1. Area pengembangan kawasan TOD pada Fruitvale Transit Village

dilakukan pada lahan redevelopable. Area pengembangan TOD pada Gambar 2.10 Suasana areal bebas kendaraaan khusus pedestrian,Fruitvale Village

Fruitvale Transit Village relatif kecil. Berdasar teori TOD dapat

dikembangkan dalam jarak radius ¼ mile dari stasiun transit.

2. Berdasar perhitungan, kawasan TOD dapat mencakup area seluas 124

acre. Kawasan Fruitvale Transit Village memiliki luas pembangunan 16

acre, jauh lebih kecil dari pada luas yang dimungkinkan. Hal ini dapat

dipahami karena program pengembangan TOD di kawasan ini berjalan di

atas daerah eksisting yang sebelumnya sudah memiliki kepadatan

pemukiman dan fungsi-fungsi lainnya.

3. Pembangunan berorientasi transit pada kawasan ini disebabkan karena

kawasan Fruitvale dilalui oleh BART yang memiliki 44 stasiun di empat

kabupaten San Fransisco dan salah satu stasiun terletak pada Kawasan

Fruitvale Transit Village.

4. Berdasarkan analisa zona-zona yang terletak pada kawasan dibagi 3

bagian, yaitu: Stasiun BART, area pembangunan tahap 1 dan

pembangunan tahap 2 yang sedang berlangsung. Pada kawasan dapat

terlihat jelas antara stasiun transit, area komersial mixed-use dan kawasan

existing, dan Fruitvale Transit Village berperan sebagai simpul node

utama di kawasan ini.

5. Beberapa jalan utama pada kawasan ini bebas kendaraan sehingga

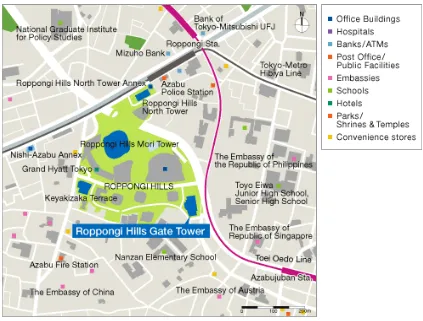

2.3.2 Roppongi Hills, Tokyo, Jepang

Kondisi perkotaan Tokyo yang dipenuhi dengan jalan-jalan kecil, hunian

berkepadatan rendah yang berbentuk sprawl, serta sedikit sekali taman atau ruang

terbuka publik tidak menyediakan kualitas urban yang baik bagi warganya. Apalagi,

orientasi cityscape yang mengarah ke horizontal tidak mencerminkan sebuah kota

yang memiliki reputasi internasional (Gambar 2.11).

Gambar 2.11 Tata guna lahan Roppongi Hills di Tokyo, Jepang

Terletak di barat daya Roppongi Station di jalur kereta bawah tanah Hibiya,

Roppongi Hills adalah proyek pembangunan kembali sektor swasta terbesar di

Jepang. Dengan luas sekitar 11,6 hektar dan total luas lantai sekitar 760.000 m2,

berdasarkan konsep "pusat peradaban Tokyo" (Gambar 2.12).

Roppongi Hills mengintegrasikan fungsi-fungsi dalam berbagai kebutuhan,

mulai dari perkantoran, museum berkelas internasional, menara hunian, hotel

berbintang, pusat sinema, pusat pertokoan, sebuah stasiun subway, dan restoran,

yang semuanya terhubung melalui jalur pedestrian yang nyaman. Kawasan ini Gambar 2.12 Jenis-jenis fungsi kawasan Roppongi Hills di Tokyo, Jepang

menyatukan fungsi publik, komersial dan aktifitas dalam berbagai level bangunan

(Gambar 2.13).

Kawasan ini sangat baik dalam merumuskan visinya yakni sebagai Art And

Intelligent City. Penerapan mixed use dapat dilihat dari beragamnya jenis komersial,

publik, dan hunian. Kawasan ini menyatukan fungsi publik, komersial, dan

aktifitas dalam berbagai level bangunan. Penggunaan hasil karya seni dalam

rancangan bangunan dan lansekap pun menghasilkan pengalaman yang menarik

di seluruh kawasan. Usaha penciptaan sense of place pada kawasan ini diawali dari

perumusan visinya sebagai art and intelligent city (Gambar 2.14).

Roppongi Hills mudah diakses melalui angkutan umum dengan jalur kereta Hibiya

dan Oedo lines berhenti di stasiun Roppongi dan keluar melalui Metro Hat pada

Gambar 2.15.

Kawasan ini berorientasi pedestrian melalui penyediaan koneksi antar Gambar 2.14 Posisi subway pada kawasan Roppongi Hills

(http://academyhills.com/)

serta penyediaan ruang terbuka yang sangat optimal. Beberapa suasana kawasan

Roppongi Hills pada Gambar 2.16.

Pada kawasan Roppongi Hills terdapat sculpture berbentuk laba-laba dengan

tinggi 10 meter dan berada tepat di depan mori tower seperti yang terlihat pada

Gambar 2.17.

Gambar 2.16 Suasana Kawasan Roppongi Hills (http://www.jerde.com)

Tabel proporsi fungsi pada Ropppongi Hills dibandingkan dengan proporsi

fungsi pada urban TOD (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Proporsi fungsi pada Ropppongi Hills dibandingkan dengan proporsi fungsi pada urban TOD

No Fungsi Fasilitas Luas lantai (m2)

Proporsi dari luas bangunan total

(%)

Proporsi pada TOD (%)

1 Komesrsial Retail 30.000 68.00 30-70

Office 380.000

Restaurants 15.000

2 Residensial Residential 140.000 31.00 20-60

Hotels 53.000

3 Publik Cultural space 6.300 1.00 5-15

Total luas lantai bangunan 624300 100.00 100

Berdasarkan analisa pada contoh kasus TOD Ropppongi Hills dapat

disimpulkan, sebagai berikut:

1. Area pengembangan kawasan TOD pada Ropppongi Hills dilakukan pada

lahan redevelopable. Area yang menjadi daerah pengembangan seluas 11,6

hektar dan total luas lantai sekitar 760.000 m2.

2. Area pengembangan kawasan TOD pada Ropppongi Hills menitik beratkan

pada konsep vertikal building dengan fungsi utama sebagai pusat kebudayaan

berkelas internasional, menara hunian, hotel berbintang, pusat sinema, pusat

pertokoan, sebuah stasiun subway, dan restoran.

3. Keberadaan stasiun subway yang menjadi lokasi transit bagi para penduduk

berada pada kawasan Roppongi Hills, dimana penggunaan kendaraan massal

masuk melalui stasiun roppongi dan keluar melalui bangunan Metro Hat.

4. Kawasan ini mengutamakan pejalan kaki pada seluruh kawasan, sehingga

antar bangunan dengan berbagai fungsi di akses menggunakan jalur pedestrian

yang menarik, lebar dan nyaman, serta penyediaan ruang terbuka yang sangat

optimal.

2.3.3 D-Cube City, Seoul, Korea

D-Cube City berlokasi dekat distrik Yeouido, tepat di sebelah selatan Sungai

Hangang didominasi zona industri, digunakan untuk menjadi rumah bagi pabrik

pengolahan batubara besar yang dimiliki oleh Daesung.

Client : Daesung Industrial Co, Ltd

Arsitek Lokal, Menara Apartemen : SAMOO Architects & Engineers

Arsitek Lanskap : Oikos

Desainer Water Fiture :Fluidity

D-Cube City adalah mega-kompleks yang mencakup, department store, ruang

kantor, tempat parkir pusat seni, garasi parkir, teater, hotel, restoran, taman hiburan,

Berbatasan langsung dan terhubung ke Stasiun Shindorim, proyek ini menjadi

contoh global pembangunan berkelanjutan, berorientasi transit mengakibatkan

regenerasi perkotaan dan kemajuan sosial. Posisi stasiun transit pada kawasan

D-Cube city (Gambar 2.18).

Transformasi inovatif kawasan menjadi mixed-use distrik publik mewakili

keberhasilan besar dari pengembangan lahan di Korea dan diharapkan menjadi katalis

untuk pertumbuhan berkelanjutan dan evolusi kawasan menjadi area perkotaan yang

hidup (Gambar 2.19).

Dimaksudkan untuk merumuskan ko-eksistensi alam dan budaya dalam

lingkungan perkotaan yang sangat padat, desain vertikal berseni D-Cube City

menggabungkan elemen mengingatkan lukisan lanskap tradisional Korea yakni

pegunungan dan sungai yang tak berujung. Di antara proyek desain yang penting

adalah membangun bentuk organik di Korea yang berbentuk seperti lentera Asia yang

membuat kesan hangat, cahaya bersinar tersaring melalui cladding eksterior pada

malam hari untuk menarik pengunjung ke dalam proyek. Ada juga jalur luar mendaki

melalui bangunan lentera menuju puncak kompleks ritel yang memiliki karakter

seperti sebuah kota bukit Italia dan dieksekusi dalam arsitektur modern kontemporer Gambar 2.19 Zoning Landscape D-Cube City

Keunikan untuk Seoul, desain D-Cube City menjalin ekspresi alami untuk

menciptakan sebuah oase perkotaan yang mengubah masa lalu industri kabupaten.

D-Cube City menggunakan hiburan, komponen lanskap budaya untuk mendorong

aktivitas pejalan kaki, sambil terus meningkatkan pola sirkulasi sekitarnya. Sebagai

ikon landmark baru untuk distrik, kantor bertingkat tinggi dan menara hotel ini

dirancang untuk melambangkan energi tumbuh ke arah langit dan kebangkitan daerah

sebagai pusat utama dari Seoul, dan mengeksrepsikan cerobong asap tambang

batubara yang dulu berada di kawasan tersebut (Gambar 2.20).

Daesung D-Cube City, yang terletak di ibukota padat Seoul, Korea,

menetapkan standar baru dalam mixed-use transit oriented development terhubung ke

jalur metro kota tersibuk. Kebudayaan baru dan tujuan komersial adalah salah satu

perkembangan kota terintegrasi penuh dari jenisnya, terdiri dari lebih dari 300.000

meter persegi kantor highrise dan hotel, ritel komersial multi-level, hiburan dan Gambar 2.20 D Cube City site map

D-Cube City muncul sebagai kehidupan utama kota Seoul , bekerja, bermain,

dan tujuan untuk menetap ,distrik yang berorientasi pejalan kaki yang otentik dan

bersemangat dengan enam tingkat 80.000 m2 kompleks ritel dan gedung pertunjukan

besar di atapnya sebagai pusat. 42 lantai landmark office dan menara hotel muncul

dari distrik komersial, sedangkan sebuah taman publik baru menghubungkan proyek

menuju ke Stasiun Shindorim. Dua menara apartemen yang berdekatan berlantai 50

melengkapi kompleks perkotaan yang baru (Gambar 2.21).

Gambar 2.21 D-Cube Guide (http://www.dcubecity.com) Location : 360-51 Sindorim-dong, Guro-gu, Seoul

Contruction Overview

a. Site Area : 16.853 m b. Gross floor area : 229.922m c. Parking space : 2.556 vehicles

Kota D-Cube menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya, sehingga menjadi

salah satu tujuan paling banyak dikunjungi di Seoul. Suasana kawasan D-Cube city

pada Gambar 2.22.

Sampai saat ini, Jerde telah memimpin desain pada lebih dari 25 proyek di

seluruh wilayah, termasuk Kota dan D3 Star City (2008) di Seoul, Changwon City 7

(2008); Color Square Stadium Mall di Daegu (2011); Habjung di Seoul, dijadwalkan

selesai pada tahun 2012, dan Eunpyung Kota Baru, dijadwalkan selesai pada 2014

(Gambar 2.23).

Tabel proporsi fungsi pada D-Cube City dibandingkan dengan proporsi fungsi

pada urban TOD (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Proporsi fungsi pada D-Cube City dibandingkan dengan proporsi fungsi pada urban TOD

No Fungsi Fasilitas Luas

lantai (m2)

Proporsi dari luas bangunan total

(%)

Proporsi pada TOD (%) 1 Komersial Retail/Entertaiment 74.507 40.69 30-70

Office 27.801

2 Residensial Residential 89.735 47.58 20-60

No Fungsi Fasilitas Luas

Civic space 23.831

Total luas lantai bangunan 251390 100.00 100

2.4 Temuan Studi Banding Kasus dan Literatur

Melalui kajian studi banding kasus yang diuraikan berdasarkan prinsip

perancangan TOD didapat beberapa hal yang dapat dipelajari sehingga menjadi

pertimbangan dalam pengembangan dan perancangan sebuah kawasan TOD, yaitu:

1. Hubungan antara area transit dan kawasan mixed-use:

Hubungan area transit dan kawasan mixed-use pada Fruitvale village,

dihubung kan oleh fruitvale bay area rapid transit distrik station (BART).

Kawasan TOD fruitvale merupakan kawasan mixed-use yang berfokus

pada stasiun BART dan International blvd/ koridor komersial, sehingga

pada kawasan dapat terlihat jelas antara stasiun transit, area komersial

mixed-use dan kawasan eksisting. Fruitvale village sendiri adalah pusat

kawasan di Oakland, California. Sedangkan pada studi kasus roppongi

hills, keberadaan stasiun subway yang menjadi lokasi transit bagi para

penduduk berada pada kawasan itu sendiri, hanya saja penggunaan

bangunan pada yang kawasan yang disebut metro hat. Sama hal nya

dengan kawasan roppongi hills, D-Cube City memiliki konsep yang

sebagian besar mirip hanya saja posisi stasiun transit berada di luar

kawasan mixed-use. Berikut penjelasan secara lebih jelas dalam Table 2.6.

Tabel 2.6 Hubungan antara area transit dan kawasan mixed-use

No Studi Kasus Hubungan antara area transit dan kawasan mixed-use 1 Fruitvale Village Area komersial dan kawasan eksisting di hubungkan oleh

stasiun BART

2 Roppongi Hills Jalur kendaraan dan jalur pedestrian terpisah, dihubung kan oleh suatu bangunan yang disebut Metro hat

3 D-Cube City Jalur kendaraan dan jalur pedestrian terpisah, pusat transit berada di luar kawasan di bagian jalan arteri.

2. Percampuran Fungsi:

Percampuran fungsi pada ketiga studi kasus telah terakomodasi dengan

baik. Namun proporsi masing-masing fungsi pada tiap studi kasus

berbeda-beda, Pada studi kasus Fruitvale Village proporsi fungsi terbesar

terdapat pada resendesial, karena kawasan tersebut berada pada kawasan

tingkat ekonomi menengah kebawah (Tabel 2.7).

Tabel 2.7 Proporsi Percampuran Fungsi pada Studi Kasus

No Studi Kasus Komersial Resendesial Publik

2 Roppongi Hills 68.00 % 31.00% 1.00%

3. Percampuran Hunian:

Percampuran kepadatan hunian pada masing-masing studi kasus

diterapkan berbeda-beda. Pada studi kasus Fruitvale Village kepadatan

hunian terletak pada fungsi apartemen, publik dan komersil. Sedangkan

pada Roppongi Hills terdapat tipologi hunian hotel dan service

apartments. Berbeda dengan kawasan D-Cube City sebagai ikon landmark

baru bagi warga Seoul, kantor bertingkat tinggi dan menara hotel ini

dirancang untuk melambangkan energi tumbuh ke arah langit dan

kebangkitan daerah sebagai pusat utama dari Seoul.

4. Jalan dan Sistem Sirkulasi:

Pada ketiga studi kasus, jaringan jalan sudah terakomodasi dengan baik,

akses menuju pusat transit, area pusat komersial, hunian, dan

fungsi-fungsi publik juga mudah dan jelas. Selain itu, seluruh jaringan jalan pada

studi kasus juga ramah terhadap pejalan kaki pedestrian friendly, ditandai

dengan adanya peneduh pada trotoar, jalur masuk menuju bangunan dan

parkir (Gambar 2.24).

5. Jalur Pejalan Kaki.

Jalur pejalan kaki pada ketiga studi kasus sudah terakomodasi dengan

baik, dari ketiga studi kasus kawasan TOD dirancang khusu bagi pejalan

kaki, sehingga tidak ada jalur kendaraan bermotor yang masuk dalam

kawasan mixed-use. Berikut suasan pedestrian bagi pejalan kaki pada

studi kasus Fruitvale village dan Roppongi Hills pada Gambar 2.25.

Berdasarkan studi literatur dan beberapa contoh studi kasus yang di bahas,

maka dapat disimpulkan kriteria-kriteria perencanaan TOD terhadap teori Kevin

Lynch. 1981 dan Shirvani Hamid 1985 (Tabel 2.8).

Tabel 2.8 Kriteria perencanaan TOD berdasarkan kajian teori dan studi kasus

N o

Komponen Penataan

Variabel Prinsip Indikator Sumber

Teori 1 Land Use Densitas Densitas urban TOD antara land

use komersial :hunian : public maksimal = 70 :20:10

Kepadatan hunian pada Urban TOD sebaiknya minimal 12 unit/acre (30 unit/ha) dan rata-rata 15 unit/acre (37,5 unit/ha). Dan pada urban downtown rata-rata 60 unit/acre. yang harus dihubungkan dengan peraturan setempat

Calthorpe, 1993

Jenis Land Use Mempromosikan aktivitas pagi hingga malam hari dan meningkatkan keamanan

Mixed use pada setiap area pengembangan dengan jenis fungsi berdasarkan analisis pasar dan analisis tapak

Calthorpe, 1993

Lokasi a.Menempatkan fungsi

komersial, permukiman, pekerjaan, dan fungsi umum dalam jangkauan berjalan kaki dari fungsi transit

b.Melibatkan orientasi kegiatan berjalan kaki pada daerah komersial, area sekunder, dan area publik lainnya pada jarak 10 menit berjalan kaki

a.Core area berada pada jangkauan 5 menit berjalan kaki (380 m)

b.Area publik berada pada jangkauan 5 menit berjalan kaki (380 m)

c.Pemukiman area berada pada jangkauan 10 menit berjalan kaki (760 m)

d.Area sekunder berada pada jangkauan lebih dari 10 menit berjalan kaki

e.bangunan institusional dan bangunan komunitas lingkungan harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat berdekatan dengan perhentian transit.

Calthorpe, 1993

Konfigurasi Mengintegrasikan peruntukan secara mutual berkesesuaian dan mendukung satu sama lain

konfigurasi land use sesuai dengan kompetensi kawasan yang ditentukan dan potensi yang telah ada berdasarkan analisis

Calthorpe, 1993

N o

Komponen Penataan

Variabel Prinsip Indikator Sumber

Teori pasar, tapak dan taksonomi intermodal

Luasan Luas masing - masing peruntukan mendukung fungsi transit

Ukuran area transit sebagai pusat area komersial paling sedikit 10 % dari total daerah perancangan modul TOD yang ada.

Calthorpe,

Mendekatkan bangunan ke jalur pejalan kaki / jalan pada batas garis sempadan bangunan (GSB). Jarak GSB bangunan dari jalan merefleksikan karakter tertentu kawasan dan menciptakan lingkungan berskala akrab.

Skala ruang tinggi banding lebar minimal 1:1. GSB pada area komersial umumnya adalah 0 disesuaikan dengan kebutuhan pejalan kaki. Dapat disiasati melalui penggunaan arcade.

Griffin, 2004

Intensitas a. Intensitas mendukung fungsi transit

b.Intensitas retail dan perkantoran diterapkan dengan tepat untuk mendapatkan lahan optimal

Jumlah lantai di area komersial boleh melewati KLB/FAR standar akibat penambahan intensitas, dengan penambahan lantai untuk fungsi rumah susun. Intensitas fungsi hunian dapat menggunakan TDR (Transfer of Development Right) . Disesuaikan aturan KLB rata-rata ditambah penambahan intensitas

Griffin, 2004

Bangunan parkir

Disarankan parkir on street, parkir dalam bangunan parkir atau basement

Menempatkan basement pada area yang jauh dari aliran air

Griffin, 2004

Fasade Muka bangunan menciptakan Fasade bervariasi. Jendela dan pintu masuk Griffin, Tabel 2.8 (Lanjutan)

N o

Komponen Penataan

Variabel Prinsip Indikator Sumber

Teori lingkungan yang akrab bangunan komersial berskala pejalan kaki

fasade tidak terputus oleh jalur parkir mobil.

2004

Tipologi Menyediakan berbagai tipe densitas hunian

Menyediakan berbagai tipe densitas Sesuai analisa pasar

Griffin, 2004 Orientasi Pintu masuk bangunan komersial

harus berorientasi ke plaza, taman atau jalur pejalan kaki. Orientasi jangan menuju ruang dalam blok bangunan atau lot parkir.

Akses masuk, bukaan, teras, beranda atau

Menempatkan fungsi yang mengaktifkan interaksi dalam pergerakan

fungsi retail di lantai dasar, perkantoran, komersial lain, dan hunian di lantai atas

Griffin, 2004

Lokasi Transit Lokasi jalur transit harus ditentukan secara terintegrasi dengan kepadatan lokasi dan kualitas pengembangan suatu kawasan

Lokasi titik transit menjadi pusat dari area komersial dekat dengan ruang terbuka publik

Calthorpe, 1993

3 Sirkulasi dan Parkir

Tipe moda Menyediakan, menyambungkan titik transit dan memisahkan jalur dari moda-moda transportasi yang berbeda. Meminimalkan adanya konflik pada area crossing

a.Pemisahan jalur dengan yang memanfaatkan level underground dan upperground

b.Penggabungan titik transit dengan bangunan dan jalur pejalan kaki

c.Jalur kendaraan berupa drop off bangunan

Calthorpe, 1993 Tabel 2.8 (Lanjutan)

N o

Komponen Penataan

Variabel Prinsip Indikator Sumber

Teori parkir dan basement

d.Jalur sepeda, adanya jalur sepeda yang terpadu dengan keseluruhan desain TOD

Akses masuk Akses masuk jelas dan didesain secara efisien yang memudahkan akses bagi publik, dan tidak ada yang memotong modul inti lingkungan TOD

Calthorpe, 1993

Parkir a. Memudahkan pencapaian b. Mendukung fungsi transit

a. Penempatan garasi dan tempat parkir diintegrasikan dalam bentuk Parkir di sisi jalan (sejajar) sekitar 7–8 feet (2,1 – 2,4 m) dan diterapkan di berbagai tipe jalan, kecuali jalan arteri, bangunan/ parkir, ataupun penggunaan bangunan parkir. b.Penyediaan parkir bagi sepeda

c. Mengurangi kebutuhan parkir kendaraan dari standar

Dibutuhkan akses langsung yang menghu-bungkan komunitas setempat dan kawasan disekitarnya bagi kendaran dan pejalan kaki dalam jarak tercepat

Adanya pemisahan jalur tiap moda transportasi dengan elemen penghubung yang tercepat dan termudah. Trotoar berisian dengan jalur kendaraan. Adanya pemisahan jalur tiap moda transportasi dengan elemen

Dittmar& Ohland, 2004 Tabel 2.8 (Lanjutan)

N o

Komponen Penataan

Variabel Prinsip Indikator Sumber

Teori dan termudah. Konfigurasi jalur

kendaraan dan pejalan kaki pada area komersial pusat seimbang

penghubung yang tercepat dan termudah

Orientasi Adanya pemisahan jalur tiap moda transportasi dengan elemen penghubung yang tercepat dan termudah

Adanya orientasi jelas ke arah titik-titik transit melalui vista dan sistem wayfinding

Dittmar& Ohland, 2004

Tingkat pelayanan

Adanya distribusi pergerakan yang baik tidak menimbulkan kemacetan

LOS jalan maksimal sesuai dengan hirarki jalan dan bangkitan fungsi.

Calthorpe, 1993

Kecepatan Kecepatan lalu lintas menciptakan skala pejalan kaki yang nyaman

Batas kecepatan jalan-jalan bagian dalam kawasan rencana diperlambat yakni 15 miles/hour (24 km/jam)

Calthorpe, 1993

Ukuran skala pejalan kaki yang nyaman. Ukuran, bentuk, dan lebar menciptakan skala pejalan kaki yang nyaman

Lebar harus dikurangi menjadi lebar lintasan bersih 8-10 feet (2,42 - 3,03 m) dan lebar jalan 7,27 – 7,88 m sesuai hirarki jalan

Calthorpe, 1993

Visual Visual Adanya kualitas visual yang baik

Pembentukan arah jalan terhadap alam dan bangunan yang membentuk vista yang baik, khususnya pada area stasiun.

Fruin, 1971

Penerangan Perlunya penerangan tidak hanya pada jalur kendaraan namun juga gang dan jalur pejalan kaki

Perlunya penerangan yang cukup berada pada jarak 10- 15 meter

Fruin, 1971 Tabel 2.8 (Lanjutan)

N o

Komponen Penataan

Variabel Prinsip Indikator Sumber

Teori Tipe

penggunan

Memperhitungkan berbagai skenario pergerakan bagi berbagai pengguna dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan

Jalur pejalan kaki/trotoar harus menyediakan jalur sepeda dan difabel sesuai standar pada lokasi-lokasi yang sesuai

Calthorpe, 1993

4 Pedestrian Keterhubungan Jalur-jalur pejalan kaki menerus dan saling berhubungan dengan jarak tercepat dan termudah. Ada akses penghubung antar bangunan atau jalan setapak / gang. ini dibutuhkan terutama antar bangunan hunian dan area komersial.

a. Penggunaan zebracross, jenis perkerasan yang berbeda, jembatan, skybridge /skywalk untuk menandakan jalur pejalan kaki yang menghubungkan titik transit. b. Desain persimpangan harus

mengakomodasi integrasi antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan c. Daerah drop off dari moda transportasi

tidak mengganggu pejalan kaki

Fruin ,1971

Orientasi Adanya orientasi jelas Adanya pembentukan vista dan sistem wayfinding. Pola sirkulasi dapat terbaca, berhirarki, dan sesuai kebutuhan fungsi yang dikaitkannya

Fruin ,1971

Penerangan Menciptakan skala pejalan kaki yang nyaman. Semua ini tanpa mengurangi aspek keamanan pejalan kaki, parkir sisi jalan ( on-street parking) dan jalur sepeda.

Adanya penerangan pada setiap jarak 10-15

Adanya distribusi pergerakan yang Baik. Menekankan

Konfigurasinya seimbang antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan. Tingkat

Fruin ,1971 Tabel 2.8 (Lanjutan)

N o

Komponen Penataan

Variabel Prinsip Indikator Sumber

Teori kenyamanan berjalan kaki dengan

daya dukung yang sesuai area transit

pelayanan jalur pejalan kaki pada area transit 10-12 pfm (LOS C), publik dan komersial (LOS D) serta hunian (maksimal LOS jalur pejalan kaki C)

Kecepatan Memudahkan aksesibilitas transit- fungsi dan transit - transit dalam jarak ternyaman, termudah & tercepat

Jalur pejalan kaki penghubung titik transit dalam jangkauan 5 menit menggunakan kombinasi taksonomi vertikal dan horizontal. Penggunaan escalator, ramp, skywalk/ pedestrian bridge, dan underground tunnel secara proporsional

Fruin ,1971

Lebar Lebar jalur pejalan kaki nyaman, mudah dilihat dan dicapai

Jalur pejalan kaki didesain sepanjang sisi jalan menerus (tanpa terputus), dengan lebar 5 feet (1,5 m). lebar ini akan bertambah pada daerah komersial

Fruin ,1971

Peneduh Jalur pejalan kaki terlindung dari sengatan sinar matahari

Penggunaan pohon peneduh ataupun shelter Calthorpe, 1993

Jenis jalur pejalan kaki

Pejalan kaki terlindung dari kecelakaan kendaraan bermotor

Menyediakan dan memisahkan jalur pejalan kaki,sepeda, dan moda-moda kendaraan yang berbeda.Meminimalkan adanya konflik pada area crossingdengan jembatan penyeberangan. Penggunaan bollard

Calthorpe, 1993

visual Adanya akses visual yang baik Pembentukan vista terhadap alam dan bangunan yang menarik khususnya pada area

Calthorpe, 1993 Tabel 2.8 (Lanjutan)

N o

Komponen Penataan

Variabel Prinsip Indikator Sumber

Teori stasiun

penerangan Penerangan jalur pejalan kaki menjamin keamanan

Adanya penerangan tidak hanya pada jalur kendaraan namun juga gang dan jalur pejalan kaki dalam jarak 10 - 15 m

Calthorpe, 1993

aktivitas Adanya aktivitas yang menjamin keamanan pejalan kaki selama 24 jam

Memberikan wadah interaksi sosial dan kegiatan 24 jam khusunya pada area transit melalui penempatan fungsi komersial 24 jam di level ground atau perencanaan kegiatan 24 jam

Fruin ,1971

Akses visual Pejalan kaki mudah dilihat dari jalan

Berdampingan dengan jalan mobil, sehingga terlihat langsung dari jalan raya

Fruin

a. Pepohonan ditanam dengan jarak maksimal 30 feet (9 m), sekaligus menjadi pengarah bagi pejalan kaki. b. Perhentian transit dilengkapi dengan

area tunggu dan nyaman dan terlindung dari cuaca.

Fruin ,1971

Luas Taman tersebar pada bebearapa lokasi di lingkungan TOD dan area sekunder secara merata

a. 1 – 4 acre (0,4 – 1,6 ha) village park diletakkan di antara 2 blok permukiman

b. 5 – 10 acre (2 – 4 ha) neighborhood park diletakkan pada perbatasan TOD atau bersebelahan dengan sekolah

Calthorpe, 1993 Tabel 2.8 (Lanjutan)

N o

Komponen Penataan

Variabel Prinsip Indikator Sumber

Teori c. 10 – 30 acre (4 – 12 ha) community

park sepanjang ruang terbuka berskala regional atau jalur sepeda d. Taman Pusat TOD dan plaza transit

sebagai pengarah pandangan ke area pusat komersial dengan luas 1 – 3 acre (0,4 – 1,2 Ha) sedangkan plaza transit umumnya lebih kecil

Bentuk dan Konfigurasi

Bentuk taman secara integral menyatu dengan lingkungan sekitar dan memiliki ciri khusus

a. Bukan merupakan lahan sisa. b. Berfungsi sebagai elemen tambahan,

sambungan, dan tembusan

Calthorpe, 1993 Tabel 2.8 (Lanjutan)