PENGARUH SEDIMEN TERHADAP KOMUNITAS

KARANG BATU (SCLERACTINIAN CORALS)

DI KEPULAUAN DERAWAN, KALIMANTAN TIMUR

DEDE SUHENDRA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2006

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Pengaruh Sedimen Terhadap Komunitas Karang Batu (Scleractinian Corals) Di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Oktober 2006

Dede Suhendra NRP. C651030101

ABSTRACT

DEDE SUHENDRA. Effect Of Sediment on Scleractinian Corals Community in Derawan Islands, East Kalimantan. Under the direction of NEVIATTY P. ZAMANI and I WAYAN NURJAYA

There are some indications that run-off from Berau River gives negative impact on scleractinian corals community in Derawan Islands. Many activities occured in the upland beside of the Berau River such as deforestation, coal and sand mining increased the sedimentation in the Derawan Islands waters, direct or indirectly. Sediment through shading and smothering cause corals in stress condition and eventually death for some species. The purpose of this research is to study about the effect of sedimentation on scleractinian corals in Derawan Islands, East Kalimantan. The quadrate transects placed at each station to estimate live coral coverage. The stations represent distance from Berau River. Rapid Ecological Assessment (REA) used to get coral species richness by The Nature Conservancy (TNC) in 2003. A sediment trap placed for 14 days in each station to have sedimentation rate. Sample of sediment were analyzed in the laboratory. Sedimentation rate (mg/cm2/day) decrease in number from station Panjang Island to Maratua Island. The coverage and species richness of coral reefs have negative correlation to sedimentation rate, which mean high sedimentation tend to cause low species richness and coral coverage. The lowest number of species richness and scleractinian coral coverage found in Station 1 which nearest distance to Berau River with high sedimentation rate.

Keyword: Sedimentation, scleractinian corals, coral community, Derawan Islands, Berau River

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2006 Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut PErtanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, microfilm, dan sebaginya.

PENGARUH SEDIMEN TERHADAP KOMUNITAS

KARANG BATU (SCLERACTINIAN CORALS)

DI KEPULAUAN DERAWAN, KALIMANTAN TIMUR

DEDE SUHENDRA

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister sains pada

Program Studi Ilmu Kelautan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2006

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Sedimen Terhadap Komunitas Karang Batu (Scleractinian Corals) Di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur

Nama Mahasiswa : Dede Suhendra

NRP : C651030101

Program Studi : Ilmu Kelautan

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Neviaty P. Zamani, M.Sc. Dr. Ir. I Wayan Nurjaya, M.Sc.

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu Kelautan Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Djisman Manurung, M.Sc. Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun tesis dengan judul Pengaruh Sedimen Terhadap Komunitas Karang Batu (Scleractinian Corals) Di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Kelautan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Penelitian dan proses penyusunan tesis ini dapat berlangsung dengan baik atas kerjasama dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Neviaty P. Zamani, M.Sc. dan Bapak Dr. Ir. I Wayan Nurjaya, M.Sc. selaku komisi pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan saran selama penyusunan tesis ini.

2. The Nature Conservancy (TNC) Marine Portfolio Bali; Joint Program TNC – WWF Kabupaten Berau dan seluruh stafnya yang telah memberikan kesempatan serta dukungan baik moril maupun materil selama pelaksanaan penelitian.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Dedi Soedharma, DEA yang telah bersedia menjadi penguji luar komisi pembimbing pada saat ujian tesis.

4. Bidang INSDAL, Pusat Survei Sumberdaya Alam Laut BAKOSURTANAL beserta seluruh stafnya yang banyak membantu dalam proses pengambilan dan pengolahan data lapangan.

5. Keluarga tercinta (Ayahanda Atang Adipraja, Ibunda Mursih, Kakanda Sutriaman, dan Kakanda Dewi Laelasari) yang senantiasa memberikan doa dan restu selama penulis menempuh pendidikan.

6. Mbak Katrin, Toni dan Pak Made secara pribadi yang telah membantu penulis dalam proses pengambilan data di lapangan

7. Bapak Hamdani, teman seperjuangan yang telah banyak memberikan masukan selama analisis data dan proses penulisan tesis.

8. Rekan-rekan kuliah Program Studi Ilmu Kelautan Angkatan 2003 (B.R. Febriana, Baharudin, Cut Rosa, Laode Alirman, Mustamin, Sussana, Sussana

Rafiani, Yuli Erina, Lilik Maslukah, Riska Eka Putri) serta kakak kelas Wike Ayu Eka Putri yang telah memberikan inspirasi dan menjadi teman diskusi. 9. Teman-teman satu kost (Hawis H. Madduppa, Ramadian Bachtiar, dan M.

Yazid) yang telah menjadi keluaraga selama penulis menempuh pendidikan. 10. Serta personal dan lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam

pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu penulus mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga hasil dari penelitian dan tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kelautan di masa yang akan datang.

Bogor, Oktober 2006 Dede Suhendra

RIWAYAT HIDUP

Dede Suhendra dilahirkan di Ciamis (Jawa Barat) pada tanggal 6 Febuari 1979 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis mengawali pendidikan dasar di SD Negeri Pangandaran 5 (1986 – 1992). Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pangandaran pada tahun 1992 – 1995, dan pada tahun 1995 – 1998 dilanjutkan di SMU Negeri 1 Ciamis. Selanjutnya penulis diterima di Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) pada tahun 1998, dan lulus pada tahun 2003).

Selama di IPB, penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan (HIMASPER), Fisheries Diving Club (FDC - IPB) dan Aquatic Mountain Zone (AMAZON). Penulis juga tercatat sebagai asisten luar biasa pada mata ajaran Biologi Perikanan dan Biologi Laut. Penulis juga banyak mengikuti kegiatan penelitian di dalam maupun di luar akademik. Kegiatan tersebut antara lain: Reef Check 2001 di Pangandaran (2001), monitoring terumbu karang di Daerah Perlindungan Laut (DPL) Pulau Sebesi, Lampung (2002), tergabung dalam team Ekspedisi Zooxantellae VI di Kepulauan Belitung (2002). Untuk menyelesaikan studi di Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK – IPB, penulis melakukan penelitian dengan judul “Studi Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Daerah Perlindungan Laut Pulau Sebesi, Lampung. Penulis dinyatakan lulus dan memperoleh gelar sarjana pada tanggal 17 Januari 2003.

Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pendidikan pascasarjana pada Program Studi Ilmu Kelautan IPB. Selama menjadi mahasiswa pascasarjana, penulis aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan menjadi ketua umum Wahana Interaksi Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kelautan (WATERMASS) periode 2003/2004. Untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Sains, penulis melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Sedimentasi Terhadap Komunitas Karang Batu (Scleractinian Corals) di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 3

Hipotesis ... 3

Pendekatan Masalah ... 3

TINJAUAN PUSTAKA ... 7

Deskripsi Lokasi Penelitian ... 7

Administrasi dan kependudukan ... 7

Perekonomian ... 8

Kondisi iklim dan oseanografi ... 9

Sungai Berau ... 10

Terumbu Karang ... 11

Anatomi karang ... 11

Reproduksi karang ... 12

Alga simbion - zooxanthellae ... 13

Tipe-tipe terumbu karang ... 15

Sebaran dan faktor lingkungan ... 15

Bentuk pertumbuhan ... 17

Terumbu karang di Kepulauan Derawan ... 19

Sedimen ... 21

Karakteristik alami ... 21

Pengaruh sedimen terhadap terumbu karang ... 23

BAHAN DAN METODE ... 26

Waktu dan lokasi penelitian ... 26

Peralatan yang digunakan ... 28

Tahapan Penelitian ... 28

Metode Pengambilan Data ... 29

Pengamatan terumbu karang ... 29

Pengamatan sedimen dan parameter kualitas air ... 30

Preparat histologis karang ... 31

Analisis Data ... 33

Persentase penutupan dan mortalitas karang batu ... 33

Padatan tersuspensi (TSS) ... 33

Analisis Sedimen ... 34

Pengelompokan jenis karang batu ... 35

Analisis Komponen Utama (PCA) ... 35

Analisis ragam (ANOVA) ... 36

Analisis regresi ... 36

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 39

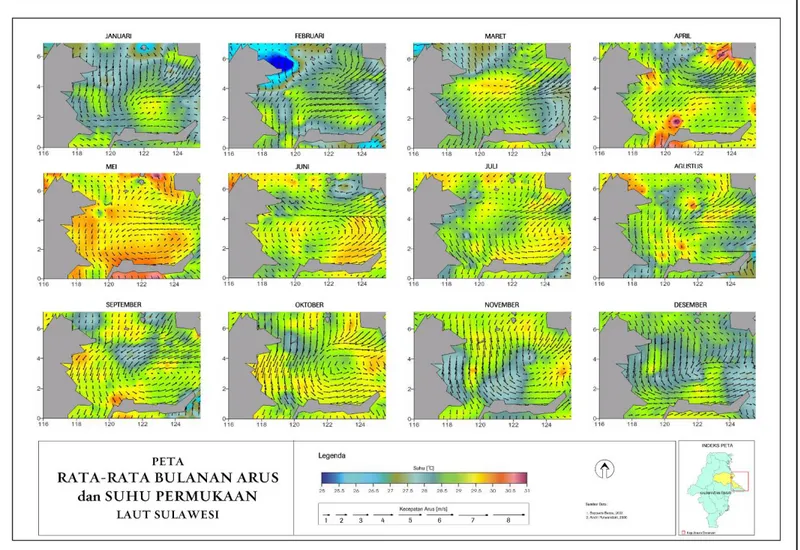

Parameter oseanografi ... 39 Suhu ... 39 Salinitas ... 40 Kecerahan ... 40 Padatan tersuspensi (TSS) ... 41 Nutrien ... 42 Arus permukaan ... 43 Sedimen ... 45

Analisis ukuran butir ... 45

Laju sedimentasi ... 48

Terumbu Karang ... 49

Persentase penutupan dan tingkat kematian karang batu ... 49

Analisis bentuk pertumbuhan karang batu ... 51

Hubungan antara laju sedimentasi dengan karang batu ... 60

Pengelompokan spesies karang batu ... 62

Analisis Tingkat Jaringan ... 64

KESIMPULAN DAN SARAN ... 70

Kesimpulan ... 70

Saran ... 71

DAFTAR PUSTAKA ... 72

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Jumlah penduduk dan pendapatan per kepala keluarga

di Kecamatan Derawan dan Maratua (Sumber: Profil Kepulauan

Derawan) ... 7 2 Kategori bentuk pertumbuhan karang (English et al. 1994) ... 18 3 Sepuluh spesies karang tertinggi yang ditemukan pada masing-masing

tipe komunitas (Turak, 2003). ... 20 4 Klasifikasi ukuran butir sedimen berdasarkan Skala Wentworth

(Dyer, 1986; Davis, 1993) ... 22 5 Posisi geografis stasiun penelitian ... 26 6 Peralatan dan metode yang digunakan untuk pengamatan

parameter perairan ... 28 7 Rerata dan standar deviasi parameter oseanografi pada

masing-masing stasiun pengamatan ... 39 8 Sebaran persentase fraksi sedimen pada masing-masing stasiun

pengamatan ... ... 46 9 Laju sedimentasi pada masing-masing stasiun pengamatan ... 48 10 Penutupan karang batu (%) pada masing-masing stasiun

pengamatan ... 50 11 Indeks mortalitas karang keras pada masing-masing stasiun

pengamatan ... 50 12 Uji taraf nyata (signifikansi) pada masing-masing stasiun

berdasarkan persentase penutupan karang batu (P<*0,05) ... ... 60 13 Densitas zooxanthellae pada spesimen karang Acropora formosa

DAFTAR GAMBAR

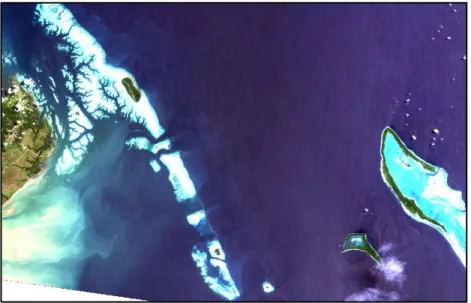

Halaman 1 Peta sebaran sedimen dari Sungai Berau menuju perairan

Kepulauan Derawan (Sumber: Citra Landsat ETM, 8 Juni 2001) ... 4

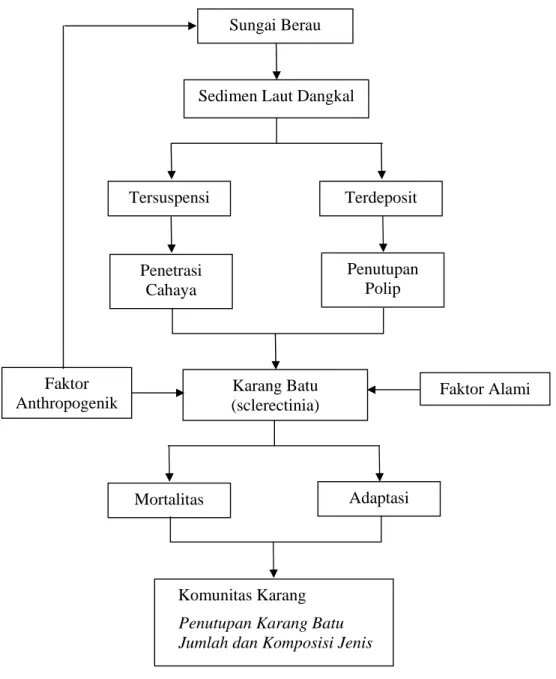

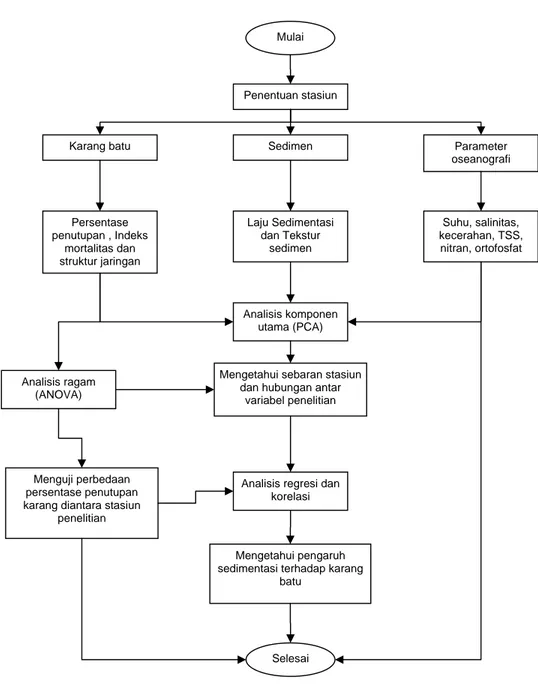

2 Kerangka konseptual pendekatan masalah ... 6

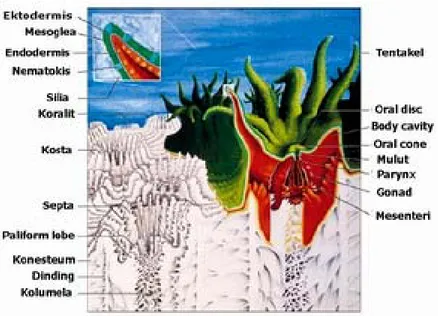

3 Anatomi karang (Veron, 2000) ... 12

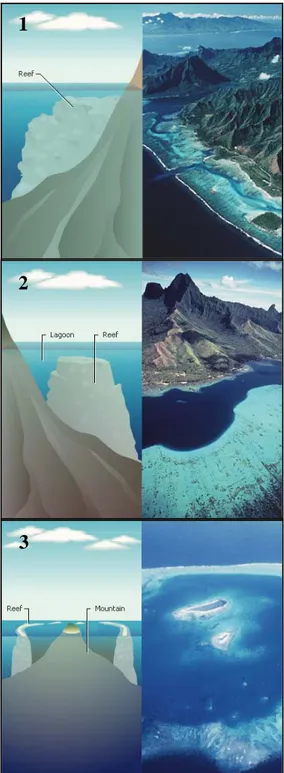

4 Tipe-tipe terumbu karang (Sumber: Microsoft Encarta, 2006) ... 16

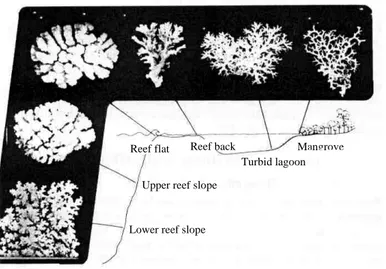

5 Variasi bentuk pertumbuhan Pocillopora damicornis di Great Barrier Reef dalam kaitannya dengan lingkungan (Veron, 1995) ... 17

6 Peta stasiun pengamatan ... 27

7 Diagram alur tahapan penelitian ... 29

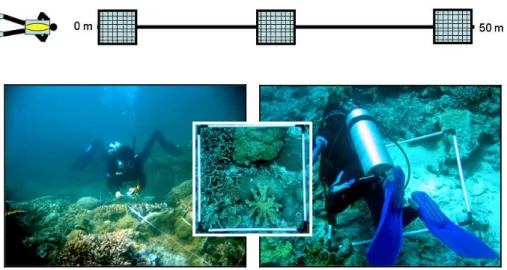

8 Metode pengambilan data karang dengan transek kuadrat ... 30

9 Pengukuran parameter oseanografi ... 31

10 Peta prediksi rata-rata bulanan arus dan suhu permukaan Laut Sulawesi (sumber: TNC) ... 44

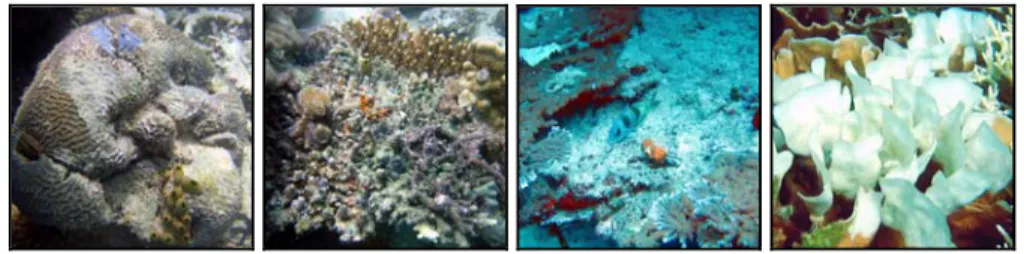

11 Karang batu yang mengalami kematian pada bagian tertentu akibat sedimen ... 51

12 Grafik persentase penutupan karang batu di Stasiun 1 ... 52

13 Grafik persentase penutupan karang batu di Stasiun 2 ... 53

14 Penutupan sedimen pada bentuk Acropora tabulate di Stasiun 2 ... 54

15 Grafik persen penutupan karang batu di Stasiun 3 ... 54

16 Mekanisme pembersihan sedimen pada karang bentuk foliose (Riegl et al, 1996) ... 55

17 Grafik persentase penutupan karang keras di Stasiun 4 ... 56

18 Zonasi berdasarkan distribusi sedimen dan bentuk pertumbuhan karang batu di Kepulauan Derawan ... 57

19 Grafik hasil analisis komponen utama (PCA): (a) korelasi antar variabel. (b) distribusi individu (stasiun penelitian) pada

masing-masing kuadran ... 59 20 Grafik regresi antara (a). laju sedimentasi dengan persentase

penutupan karang batu, (b). laju sedimentasi dengan jumlah jenis

karang batu ... 61 21 Foto jaringan polip Acropora formosa (a: spesimen Acropora formosa;

b: jaringan perbrsaran.200x, c: perbesaran 400x). ... 68 22 Foto jaringan polip Porites cyllindrica (a: spesimen Porites cyllindrica;

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Bentuk pertumbuhan karang batu (English et al. 1994) ... 77

2 Peta TSM hasil interpretasi citra Sea Wifs (Sumber: TNC) ... 80

3 Hasil analisis Gradistat ... 82

4 Persentase penutupan karang dan biota penyusun substrat dasar lainnya ... 84

5 Hasil pengolahan data dengan menggunakan PCA ... 86

6 Spesies karang yang ditemukan pada masing-masing stasiun ... 87

7 Hasil Cluster Analisis dengan menggunakan SPSS.10 ... 97

8 Profil terumbu karang di Stasiun 1... 103

9 Profil terumbu karang di Stasiun 2... 104

10 Profil terumbu karang di Stasiun 3... 105

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai salah satu ekosistem pantai, terumbu karang memiliki peranan penting dan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat pesisir. Disadari maupun tidak, sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan perekonomian mereka pada sektor perikanan. Ekosistem terumbu karang hadir dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, baik keanekaragaman jenis biota karang sebagai penyusun utama ekosistem tersebut maupun keanekaragaman biota laut lainnya. Berbagai macam jenis ikan, Moluska, Krustasea, serta Ekhinodermata yang memiliki nilai ekonomis tinggi hidup berasosiasi dalam ekosistem tersebut. Biota laut ekonomis merupakan target utama penangkapan nelayan yang telah menghidupi mereka secara turun temurun.

Selain memiliki fungsi ekonomis, ekosistem terumbu karang juga memiliki fungsi secara ekologis. Fungsi ekologis ekosistem terumbu karang diantaranya adalah sebagai pelindung pantai dari energi mekanik gelombang yang dapat menyebabkan abrasi. Dalam kaitannya dengan siklus dan keberlanjutan hidup biota laut, ekosistem terumbu karang berperan sebagai daerah perlindungan, pemijahan, asuhan, dan tempat mencari makan.

Ekosistem terumbu karang di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Lebih dari 480 jenis karang batu telah teridentifikasi di bagian timur Indonesia dan merupakan 60% dari jenis karang batu di dunia yang sudah dideskripsikan (Burke et al. 2002). Namun demikian kondisi saat ini berbagai ancaman baik dari faktor alam maupun manusia semakin meningkat. Sedimentasi merupakan salah satu bentuk ancaman yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan degradasi terumbu karang. Kasus di Kepulauan Derawan, berbagai aktifitas seperti penebangan hutan, kegiatan pertambangan serta kegiatan pengerukan pasir yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Berau disinyalir sebagai pemasok terbesar sedimen di perairan Kepulauan Derawan (Wiryawan et al. 2005). Hal ini tentunya akan menjadi ancaman serius tehadap komunitas terumbu karang yang terdapat di Kepulauan Derawan.

Kajian mengenai pengaruh sedimentasi terhadap terumbu karang telah banyak dilaporkan oleh beberapa peneliti di dunia. Melalui mekanisme shading dan smothering sedimen dapat menyebabkan pertumbuhan karang terhambat atau bahkan mematikannya (Hubbard, 1997). Efek dari sedimentasi dapat menyebabkan bioerosi pada karang oleh berbagai organisme macroboring seperti spons, cacing, bivalva (Macdonald dan Perry 2003). Sedimentasi juga merupakan faktor utama yang mengakibatkan kematian karang batu pada saat proses rekrutmen melalui mekanisme smothering (Fabricius et al. 2003). Pada tingkat jaringan, sedimentasi mempengaruhi ketebalan jaringan polip karang (Barnes dan Lough, 1999). Kondisi stress pada karang yang diakibatkan oleh sedimentasi juga dapat terlihat dari menurunnya densitas zooxanthellae dan konsentrasi klorofil pada jaringan polip karang (Philipp dan Fabricius, 2003).

Bagaimanapun juga beberapa jenis karang batu masih dapat beradaptasi pada tingkat sedimentasi tertentu melalui sediment rejection. Sedimen rejection dilakukan secara aktif melalui destensi jaringan, aksi sillia dan tentakel, serta produksi mucus (Barnes dan Lough, 1999), atau secara pasif melalui morfologi koralum dan bentuk pertumbuhannya (Stafford-Smith dan Ormond 1992 dalam Tomascik et al. 1997). Terdapat beberapa jenis karang yang rentan terhadap sedimentasi, namun terdapat pula jenis karang yang tahan terhadap sedimentasi, yang tentunya akan berpengaruh terhadap ekologi serta komposisi dari komunitas karang batu (Stafford-Smith, 1993).

Hingga saat ini belum dilakukan penelitian yang secara khusus mengkaji mengenai pengaruh sedimentasi terhadap ekosistem terumbu karang di Kepulauan Derawan. Di sisi lain informasi ini sangat diperlukan sebagai dasar evaluasi terhadap pengelolaan terumbu karang di Kepulauan Derawan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dilakukan penelitian dengan tujuan: (1) Mengetahui sebaran parameter oseanografi dan sedimen pada area terumbu karang; (2) Mengetahui perbedaan komunitas karang batu yang didasarkan atas kondisi sedimentasi pada masing-masing lokasi penelitian; (3) Mengkaji pengaruh sedimentasi terhadap komunitas karang batu.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah ini adalah untuk:

1. Mengetahui sebaran parameter oseanografi dan sedimen pada area terumbu karang secara spasial.

2. Mengetahui perbedaan komunitas karang batu yang didasarkan atas kondisi sedimentasi pada masing-masing lokasi penelitian.

3. Mengkaji pengaruh sedimentasi terhadap komunitas karang batu.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh masukan sedimen dari darat terhadap ekosistem terumbu karang. Selanjutnya seluruh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengkaji dan mengevaluasi pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan di Kepulauan Derawan.

Hipotesis

Pada penelitian kali ini, hipotesis yang dikemukakan adalah terdapatnya pengaruh sedimentasi terhadap karakteristik karang batu (sclerectinia) di Kepulauan Derawan. Semakin tinggi laju sedimentasi akan menyebabkan keragaman spesies karang batu semakin rendah.

Pendekatan Masalah

Di Kabupaten Berau mengalir dua sungai utama, yaitu Sungai Kelay dan Sungai Segah yang mulai dan berakhir di Kabupaten yang sama. Sistem sungai ini membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 15.000 kilometer persegi. Berbagai aktifitas terjadi di sepanjang aliran sungai tersebut, mulai dari kegiatan rumah tangga, transportasi, industri hingga penebangan hutan. Selanjutnya Sungai-sungai tersebut bergabung membentuk Sungai Berau di kota Tanjung Redeb, Iibu Kota Kabupaten Berau, dan mengalir sekitar 40 kilometer ke arah timur menuju Laut Sulawesi dimana Kepulauan Derawan berada.

Faktor anthropogenik yang menjadi ancaman terhadap ekosistem terumbu karang di Kepulauan Derawan memang cukup kompleks, diantaranya adalah kegiatan pengeboman, penggunaan trawl, sampah, serta kegiatan bekarang, yaitu

kegiatan masyarakat sekitar yang berjalan diatas terumbu karang untuk mengambil biota-biota yang berasosiasi di daerah tersebut. Akan tetapi faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap ekosistem terumbu karang adalah sedimentasi yang sebagian besar merupakan pasokan dari keberadaan Sungai Berau. Hal ini didukung juga dengan semakin banyaknya kegiatan pembukaan hutan di daerah atas, serta iklim dimana hujan di daerah ini berlangsung sepanjang tahun dan jarang sekali terjadi bulan-bulan kering.

Berdasarkan citra Landsat ETM tanggal 8 Juni 2001, sedimen yang berasal dari Sungai Berau mencapai perairan di sekitar Pulau Panjang dan Pulau Derawan. Secara visual sedikit sekali dan bahkan tidak ada kandungan sedimen dari Sungai Berau yang mencapai Pulau Sangalaki dan Maratua (Gambar 1) Atas dasar sebaran sedimen tersebut penelitian difokuskan di Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Hal ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan komunitas karang batu pada daerah yang terkena dampak sedimen berat hingga daerah yang tidak terekspose oleh sedimen.

Gambar 1. Peta sebaran sedimen dari Sungai Berau menuju perairan Kepulauan Derawan (Sumber: Citra Landsat ETM, 8 Juni 2001).

Pengaruh sedimen terhadap terumbu karang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung sedimen yang terdeposit akan menutupi permukaan polip karang sehingga akan meningkatkan kebutuhan energi metabolik untuk menghilangkannya kembali. Secara tidak langsung sedimen yang

tersuspensi dapat menghalangi masuknya penetrasi sinar matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis alga simbion karang zooxanthellae. Apabila jumlah sedimen cukup tinggi dan melebihi batas kemampuan polip karang untuk beradaptasi, maka akan terjadi kematian dan penurunan penutupan terumbu karang pada daerah tersebut. Di sisi lain apabila sedimen mengandung sejumlah besar bahan organik akan terjadi invasi oleh alga.

Jenis-jenis karang tertentu dapat beradaptasi terhadap kondisi sedimen di sekitarnya sampai pada kisaran tertentu. Karang yang memiliki ukuran polip yang lebih besar akan lebih bertahan pada kondisi yang keruh daripada karang dengan ukuran polip yang kecil. Bentuk adaptasi lain dari terumbu karang terhadap sedimentasi adalah melalui adaptasi morfologi, yaitu dengan memiliki bentuk pertumbuhan tertentu. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa sedimentasi baik yang terdeposit maupun yang tersuspensi akan berpengaruh terhadap struktur komunitas terumbu karang (kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman dan dominansi).

Mengacu pada praduga interaksi di atas, secara lebih lanjut akan dilakukan kajian mengenai struktur komunitas karang pada daerah yang diduga mengalami sedimentasi tinggi, moderat, hingga sedimentasi rendah di Kepulauan Derawan. Selanjutnya kerangka pendekatan masalah dalam mengkaji hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Kerangka konseptual pendekatan masalah Sedimen Laut Dangkal

Karang Batu (sclerectinia) Faktor

Anthropogenik Faktor Alami

Tersuspensi Terdeposit Penetrasi Cahaya Penutupan Polip Mortalitas Adaptasi Komunitas Karang Penutupan Karang Batu Jumlah dan Komposisi Jenis

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Lokasi Penelitian Administrasi dan kependudukan

Kepulauan Derawan yang terdiri dari Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Berau bagian utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, bagian timur berbatasan langsung dengan Selat Makassar, serta bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur. Secara keseluruhan Kabupaten Berau terdiri dari 13 kecamatan, yaitu Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Segah, Kelay, Sambaliung, Derawan, Maratua, Tabalar, Biatan Lempake, Talisayan, Batu Putih, dan Biduk-biduk.

Kepulauan Derawan secara geografis terletak di semenanjung utara dari wilayah perairan laut Kabupaten Berau yang terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Rabu-rabu, Pulau Samama dan Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban dan Pulau Maratua serta beberapa gosong karang seperti gosong Muaras, Pinaka, Buliulin, Masimbung, Tababinga dan beberapa gosong pulau lainnya.

Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua terdiri dari beberapa desa/kampung, secara rinci sebaran penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK) dan jiwa dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah penduduk di Kecamatan Derawan dan Maratua (Sumber: Hasil survei Program Bersama Kelautan, 2005)

Kecamatan Kampung Jumlah KK Jumlah jiwa

Pulau Derawan Pulau Derawan 371 1.370

Tanjung Batu 547 2.188

Kasai 472 1.960

Teluk Semanting 80 458

Pegat Batumbuk 131 450

Pulau Maratua Payung payung 118 538

Bohe Silian 182 682

Teluk Harapan 162 707

Perekonomian

Secara umum perekonomian di Kepulauan Derawan sudah berkembang dengan baik, sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Hasil tangkapan nelayan Kepulauan Derawan merupakan pemasok terbesar perekonomian Kabupaten Berau dari sektor perikanan. Jumlah kapal penangkapan yang ada di Kecamatan Derawan dan Maratua pada tahun 2001 sebanyak 426 unit, dengan jumlah perahu tanpa motor sebanyak 77 unit, motor tempel 93 unit, dan kapal motor sebanyak 256 unit. Jenis alat tangkap yang digunakan bermacam-macam, diantaranya adalah payang, purse sein, gill net, jaring angkat, pancing dan bubu.

Selain dari kegiatan perikanan, masyarakat Kepulauan Derawan juga menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan dan pariwisata dan perkebunan. Masyarakat membuka toko untuk menjual kebutuhan sehari-hari, peralatan rumah tangga, bahkan ada yang menjadi penjual bahan bakar seperti bensin dan solar untuk keperluan nelayan setempat. Perkebunan diusahakan sebatas untuk kebutuhan internal.

Kondisi alam di Kepulauan Derawan yang eksotis sangat mendukung kegiatan pariwisata di daerah tersebut. Masyarakat Pulau Derawan terlibat dalam kegiatan ekonomi dibidang pariwisata hanya pada skala kecil, mereka menyediakan penginapan, rumah makan, serta menyediakan jasa angkutan, baik untuk memancing, diving, maupun sarana transportasi ke darat. Masyarakat lokal yang sudah memiliki dive licence biasanya bekerja pada pengusaha resort sebagai dive guide. Di Pulau Maratua masih belum ada kegiatan pariwisata yang diusahakan masyarakat setempat. Untuk skala yang lebih besar kegiatan pariwisata diperankan oleh pihak swasta. Sampai saat ini terdapat 4 dive resort yang sudah berkembang di Kepulauan Derawan, yaitu: PT Bumi Manimboran Interbuwana (BMI) di P. Derawan, PT Sangalaki Dive Lodge (SDL) di P. Sangalaki, PT Nabucco Island Dive Resort dan PT Paradise Dive Resort di P. Maratua. Mereka menjual paket-paket wisata terutama wisata selam.

Kondisi iklim dan oseanografi

Kondisi iklim dan oseanografi kawasan Kepulauan Derawan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim di Samudra Pasifik. Secara umum iklim akan dipengaruhi oleh musim barat dan musim timur, dan untuk oseanografi akan dipengaruhi pergerakan arus secara musiman dan Arus Lintas Indonesia dari Samudra Pasifik Menuju Samudra Hindia yang melewati Selat Makasar.

Arah angin secara umum di kawasan Kepulauan Derawan akan mengikuti musim yang ada di Indonesia yaitu musim barat dan musim timur. Kecepatan angin yang paling rendah di Kepulauan Derawan pada bulan Oktober dan November yang mencapai 4,3 knot dengan arah rata-rata 330o dan kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Juli dan Agustus dengan arah 270o. Suhu udara berkisar antara 22,3 oC sampai 32 oC.

Iklim di kawasan Kepulauan Derawan berdasarkan klasifikasi Koppen diklasifikasikan sebagai iklim tipe alpha, menurut klasifikasi Schmidt dan Fergusson kawasan Kepulauan Derawan termasuk golongan iklim A yaitu hujan berlangsung sepanjang tahun dan jarang terjadi bulan kering. Curah hujan harian di Kepulauan Derawan berkisar antara 0,6 mm sampai 21,8 mm dengan jumlah hari hujan antara 4 sampai 28 hari.

Kondisi oseanografi Kepulauan Derawan dipengaruhi oleh dinamika aliran Sungai Berau dan dinamika laut lepas Selat Makasar. Kisaran suhu permukaan air laut yang ada Kepulauan Derawan berkisar antara 29,5 oC sampai 30,5 oC untuk kawasan yang berhadapan dengan Sungai Berau dan berkisar antara 29,5 oC sampai 30 oC untuk kawasan yang berhadapan dengan laut lepas. Kisaran suhu rata-rata pada dasar perairan untuk kawasan yang berhadapan dengan Sungai Berau berkisar antara 27,5 oC sampai 29 oC dan untuk kawasan yang berhadapan dengan laut lepas berkisar 21 oC sampai 28 oC.

Salinitas pada kawasan yang berhadapan dengan Sungai Berau berkisar antara 32,5 ppt sampai 33 ppt dan pada kawasan yang berdekatan dengan laut lepas mempunyai salinitas 33,5 ppt. Salinitas pada kedalaman 100 meter untuk kawasan yang berhadapan dengan sungai Berau adalah 33,5 ppt dan pada kawasan yang berhadapan dengan laut lepas berkisar antara 34 sampai 34,5 ppt.

Sungai Berau

Sungai Kelay adalah sungai yang terpanjang di Berau, sejauh 254 kilometer dari Gunung Mantam area di sebelah barat daya Berau, sebelah hulu kampung Dayak Long Gi. Sungai Kelay dan anak-anak sungainya mengaliri setengah area Berau sebelah selatan sampai bergabung dengan Sungai Segah di Tanjung Redeb membentuk Sungai Berau. Secara tradisional, Sungai Kelay melayani rute pengangkutan utama bagi penumpang dan barang ke bagian selatan Berau. Industri skala besar sepanjang Sungai Kelay tidak sebanyak seperti di sepanjang Sungai Segah, meskipun beberapa kegiatan HPH terbukti ada di sepanjang antara Tanjung Redeb dan kampung Pagat Bukur. Industri yang paling terkemuka sepanjang Sungai Kelay adalah PT Berau Coal di Desa Pagat Bukur. Pelayanan jalan yang ditingkatkan antara masyarakat sepanjang Sungai Kelay ke Tanjung Redeb dan daerah pesisir sekarang menjadi jalur utama untuk pengangkutan kayu dan batu bara.

Kebanyakan lahan di dekat Sungai Kelay, ditanami beberapa jenis produk pertanian, yang paling mencolok adalah perkebunan pisang ekstensif antara Pagat Bukur dengan Tumbit Melayu. Beberapa area sekitar Tumbit Dayak dan Long Lanuk telah dibuka untuk padang penggembalaan sapi dan babi. Di kalangan masyarakat ini sungai melayani fungsi pengangkutan tradisional, membantu pengangkutan produk pertanian masyarakat lokal menuju pasar di bagian hilir. Kegiatan yang mencolok lainnya di sepanjang Sungai Kelay, bagian hulu Tumbit Melayu adalah pendulangan emas.

Sungai Segah membentang sepanjang 152 kilometer dari hulu sungainya, di area Gunung Kundas, bagian hulu kota Malinau di sudut timur laut Berau, ke arah Tanjung Redeb. Sungai Segah mengaliri setengah area Berau sebelah utara, dan di pasok oleh beberapa sungai yang lebih kecil seperti Sungai Malinau (58 kilometer), Pura (72 kilometer), Siagung (38 km) dan Siduung (83 km). Sungai menjadi saluran utama untuk pengangkutan kayu dari pedalaman ke kapal, dan banyak jalan menghubungkan HPH dengan fasilitas pembongkaran sepanjang sungai Segah tampak antara Labanan dan Tanjung Redeb. PT Berau Coal juga menggunakan sungai untuk mengangkut batubara dari lokasi operasional dekat Teluk Bayur ke Tanjung Redeb dan sekitarnya. Pembabatan vegetasi dan lalu

lintas kendaraan pada fasilitas pembongkaran memberi kontribusi terhadap erosi tanah dan meningkatkan sedimentasi sungai.

Sungai Kelay dan Sungai Segah bergabung di Tanjung Redeb menjadi Sungai Berau. Sungai Berau lebar, berarus lambat dibatasi terutama oleh Nipah dan mangrove sepanjang 40 km dari Laut Sulawesi. Sungai tersebut merupakan koridor pengangkutan industri yang penting dengan banyak stasiun pembongkaran untuk kayu dan batu bara, dan menjadi rute utama untuk pengangkutan barang dan orang dari Tanjung Redeb ke Samarinda, Balikpapan dan tempat lain. Sungai tersebut juga merupakan rute pengangkutan penting bagi fasilitas wisata di Kepulauan Derawan (misalnya dive resort di pulau Derawan, Sangalaki, Kakaban dan Maratua). Di samping pengangkutan batu bara dan kayu, industri lokal sepanjang Sungai Berau antara lain penambangan pasir (misalnya pasir yang dikeruk dari dasar sungai) dan perikanan. Konversi hutan Nipah menjadi tambak terjadi di sepanjang sungai, dan terutama di dekat kampung Kassai.

Terumbu Karang Anatomi karang

Komponen terpenting terumbu karang adalah karang keras. Karang merupakan hewan sederhana, berbentuk tabung dengan mulut berada di atas yang juga berfungsi sebagai anus (Suharsono, 1996). Daerah datar yang berada sekitar mulut disebut oral disc. Mulut karang dikelilingi oleh rangkaian tentakel-tentakel berkapsul yang dapat melukai (nematokis) dan berfungsi sebagai penangkap makanan berupa plankton (Nybakken, 1993). Mulut dan rongga perut dihubungkan oleh tenggorokan yang pendek. Rongga perut berisi semacam usus disebut filamen mesentari yang berfungsi sebagai alat pencernaan (Suharsono, 1996). Untuk tegaknya seluruh jaringan, polip didukung oleh kerangka kapur sebagai penyangga. Kerangka kapur ini berupa lempengan-lempengan yang tersusun secara radial dan berdiri tegak yang disebut septa, septa tersusun dari bahan organik dan kapur yang merupakan hasil sekresi dari polip karang.

Dinding polip karang terdiri dari 3 lapisan, yaitu ektodermis, mesoglea dan endodermis.

1. Ektodermis: Jaringan terluar dimana banyak dijumpai sel glandula yang berisi mukus dan sel knidoblast yang berisi sel nematokis. Nematokis merupakan sel penyengat yang berfungsi sebagai alat penangkap makanan dan mempertahankan diri dari pemangsaan.

2. Mesoglea: Merupakan jaringan yang di bagian tengahnya berupa jelly. Di dalam lapisan jelly terdapat fibril-fibril sedangkan di lapisan luar terdapat sel semacam otot.

3. Endodermis: Lapisan dalam yang sebagian besar selnya berisi sel algae yang merupakan simbion karang (zooxanthellae).

Seluruh permukaan jaringan karang juga dilengkapi dengan silia dan flagella, yang berkembang dengan baik di lapisan luar tentakel dan di dalam sel mesenteri. Karang mempunyai sistem saraf, jaringan otot dan reproduksi yang sederhana akan tetapi telah berkembang dan berfungsi secara baik. Selanjutnya gambaran mengenai anatomi karang dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Anatomi karang (Veron, 2000)

Reproduksi karang

Karang memiliki dua cara dalam reproduksi, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual karang menghasilkan larva planula yang berenang bebas dalam kolom perairan untuk sementara waktu, yang kemudian melekat pada substrat dan mengalami tahap perkembangan selanjutnya.

Menurut Harrison dan Wallace (1990) in Tomascik at al. (1997), karang sclerectinia memiliki empat prinsip dasar dalam reproduksi seksual. Hal ini berkaitan anatara hubungan hermaphrodit - gonochorisme dengan pemijahan (pembuahan eksternal) - melahirkan (pembuahan internal). Mayoritas (60%) karang sclerectinia yang memiliki sel kelamin ganda (hermaphrodit) melakukan pembuahan diluar (eksternal). Hanya 15% karang hermaphrodit yang melakukan pembuahan di dalam dan mengeluarkan planula dalam tahap awal reproduksinya.

Demikian halnya dengan karang yang memiliki sel kelamin terpisah (gonochorisme) atau dioceous, mereka juga memiliki dua macam pembuahan (eksternal dan internal). Sekitar 70% dari gonochorisme yang diketahui melakukan pembuahan dengan cara eksternal. Penelitian secara ekstensif yang dilakukan di Great Barier Reef, Laut Merah, dan di beberapa tempat di Laut Karibia memperlihatkan bahwa 70% karang sclerectinia yang diteliti melakukan pembuahan diluar, hanya 23% yang melakukan pembuahan didalam (Harrison dan Wallace, 1990 in Tomascik at al., 1997).

Setelah karang melekat pada substrat maka ia akan mengalami perubahan struktur dan histologi. Ketika polip menjadi dewasa dan membentuk koralit, maka ia mulai melakukan reproduksi secara aseksual untuk memperbesar koloni. Reproduksi aseksual pada karang dapat terjadi melalui intratentacular budding maupun extratentacular budding. Intratentacular budding adalah tumbuhnya individu baru dari individu yang lama dan hasilnya terdapat dua individu yang identik. Extratentacular budding adalah tumbuhnya individu baru diantara individu yang lama.

Alga simbion - zooxanthellae

Zooxanthellae merupakan istilah umum yang dipakai untuk menggambarkan alga simbiotik yang hidup bersimbiosis dengan hewan, termasuk karang. Zooxanthellae termasuk dalam kelas Dinoflagellata dengan nama genus Symbiodinium, dan yang bersimbiosis dengan karang adalah Symbiondium midroadriaticum. Selain memiliki klorofil a dan c, zooxanthellae juga memiliki pigmen (diadinoxanthine dan piridin) yang berguna dalam fotosintesis. Mereka

umumnya berwarna cokelat atau merah kecokelatan sehingga umumnya karang terlihat berwarna cokelat (Brikeland,1998)

Selanjutnya Brikeland (1998) menjelaskan bahwa zooxanthella ditransfer ke dalam tubuh individu karang baru melalui proses reproduksi, baik reproduksi aseksual maupun seksual. Dalam reproduksi aseksual, zooxanthellae secara langsung ditransmisi dalam fragmen dasar koloni baru. Sedangkan melalui reproduksi secara seksual, zooxanthellae diperoleh secara langsung dari induk karang atau secara tidak langsung dari lingkungan. Pada saat reproduksi secara seksual, zooxanthellae langsung ditransfer ke dalam telur atau larva yang dikeluarkan. Zooxanthellae juga diperoleh secara tidak langsung dari lingkungan atau sisa dari organisme pemakan karang dan pemakan zooplankton yang didalamnya mengandung zooxanthellae.

Hubungan simbiosis yang terjadi antara karang dengan zooxanthellae adalah simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan untuk keduanya. Zooxanthellae mendapatkan beberapa keuntungan dari hubungan ini, terutama tempat hidup yang cukup baik dan terlindung (jaringan karang). Selain itu mereka juga memperoleh suplai nutrien dasar yang keberadaannya berlanjut (PO4 dan NH3) serta produk metabolik lainnya (Urea dan Asam Amino) hasil

ekskresi hewan karang. Polip karang juga mensuplai zooxanthellae dengan CO2

sebagai hasil dari produk respirasi, yang berguna bagi zooxanthellae dalam proses fotosintesis (Tomascik et al. 1997).

Keuntungan dari hubungan ini bagi hewan karang adalah sejumlah gula dan oksigen sebagai hasil fotosintetis zooxanthellae yang dibutuhkan karang sebagai makanan dan respirasi (Byatt et al. 2001). Keuntungan paling penting dari simbiosis antara karang – zooxanthellae bagi karang adalah dalam proses kalsifikasi, sebagai proses perkembangan struktur skeleton karang (Pearse dan Muscatine, 1971 dan Muscatine et al. 1972 dalam Tomascik et al. 1997).

Pada kondisi lingkungan yang tidak normal, zooxanthellae dapat mengalami ekspulsi (keluar dari jaringan karang) sebagai indikator stress pada karang. Penelitian mengenai hilangnya zooxanthellae dari jaringan polip karang telah banyak dilaporkan oleh beberapa author. Peristiwa pemutihan karang (bleaching) sebagai konsekuensi keluarnya zooxanthellae dari jaringan polip

karang disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan suhu, perubahan salinitas, limbah panas, masukan lumpur, polusi minyak (Brown dan Howard, 1985), serta short-term sedimentasi (Philipp dan Fabricius, 2003).

Tipe-tipe terumbu karang

Sumich (1992) menyebutkan pengelompokkan tipe-tipe terumbu karang berdasarkan tahap pembentukan formasi dari yang termuda, fringing reef, kemudian barrier reef, hingga yang terakhir atoll (Gambar 4).

1. Terumbu karang tepi (Fringing Reef), yaitu terumbu karang yang terdapat di sepanjang pantai dan dalamnya tidak lebih dari 40 meter. Terumbu ini tumbuh ke permukaan dan ke arah laut terbuka.

2. Terumbu karang penghalang (Barrier Reef), berada jauh dari pantai yang dipisahkan oleh gobah (lagoon) dengan kedalaman 40 – 70 meter. Umumnya terumbu karang ini memanjang menyusuri pantai.

3. Atoll, merupakan karang berbentuk melingkar seperti cincin yang muncul dari perairan dalam, jauh dari daratan dan melingkari gobah yang memiliki terumbu gobah.

Sebaran dan faktor lingkungan

Terumbu karang tersebar di laut dangkal baik daerah tropis maupun subtropis, yaitu antara 35o LU dan 32o LS mengelilingi bumi. Garis lintang tersebut merupakan batas maksimum dimana karang masih dapat tumbuh. Dari berbagai belahan dunia, terdapat tiga daerah besar terumbu karang yaitu: laut Karibia, laut Hindia, dan Indo-pasifik. Di laut Karibia terumbu karang tumbuh di tenggara pantai Amerika sampai sebelah barat laut pantai Amerika Selatan. Di laut Hindia sebaran karang meliputi pantai timur Afrika, Laut Merah, teluk Aden, teluk Persia, teluk Oman. Sebaran karang di laut Pasifik meliputi laut Cina Selatan sampai pantai timur Australia, pantai Panama sampai pantai selatan teluk California (Suharsono, 1996).

Sebaran karang tidak hanya terdapat secara horisontal, tetapi juga secara vertikal. Pertumbuhan, penutupan, dan kecepatan tumbuh karang berkurang secara eksponensial dengan kedalaman. Beberapa faktor lingkungan yang

mempengaruhi pertumbuhan ekosistem terumbu karang antara lain: suhu, salinitas, cahaya, sedimentasi, arus dan gelombang.

Gambar 4. Tipe-tipe terumbu karang: 1. Fringing reef; 2. Barrier reef; 3. Atoll (Sumber: Microsoft Encarta, 2006)

1

2

Bentuk pertumbuhan

Bentuk pertumbuhan karang batu umumnya merupakan refleksi dari kondisi lingkungan di sekitarnya, morfological plasticity memberikan kesempatan bagi terumbu karang untuk beradaptasi secara lokal. Contohnya spesies karang dengan bentuk percabangan yang ramping umumnya terdapat pada area dengan energi gelombang yang rendah, koloni karang di daerah dengan konsentrasi cahaya rendah umumnya sprawl atau berbentuk seperti tabung, dan banyak terumbu karang pada daerah keruh memiliki bentuk pertumbuhan yang lebih vertikal (ke atas) dibanding bentuk pertumbuhan yang datar atau flat (Riegl, 1996)

Variasi bentuk koloni dari spesies karang yang sama sangat tergantung dari kondisi lingkungan perairannya. Veron (1995) mememperlihatkan keragaman bentuk dan morfologi jenis karang Pocillopora damicornis. Di Great Barier Reef, karang jenis Pocillopora damicornis memiliki morfologi dan bentuk pertumbuhan yang berbeda antara daerah karang depan mangrove, laguna, reef flat hingga karang bagian dalam. Karang di daerah yang keruh seperti laguna dan mangrove bentuk percabangan lebih ramping sebagai adaptasi terhadap sedimen. Di daerah reef flat dengan adanya energi gelombang, bentuk koloni lebih padat dan kokoh. Dan di daerah slope bagian dalam percabangan kembali ramping, tetapi tidak seramping daerah yang keruh di bagian darat (Gambar 5).

Gambar 5. Variasi bentuk pertumbuhan Pocillopora damicornis di Great Barrier Reef dalam kaitannya dengan lingkungan (Veron, 1995)

Reef flat Reef back Mangrove

Upper reef slope

Lower reef slope

English et al. (1994) menggolongkan bentuk pertumbuhan karang menjadi dua kelompok besar, yaitu Acropora dan Non-acropora. Secara lengkap bentuk pertumbuhan dari masing-masing kelompok tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kategori bentuk pertumbuhan karang (English et al. 1994)

Kategori Kode Keterangan Dead Coral DC Karang yang baru mati, Berwarna

putih Dead Coral with

Alga

DCA Karang mati yang ditumbuhi alga

Hard Coral:

Acropora Branching ACB Bercabang seperti ranting. contoh: A. Formosa, A. palmata

Encrusting ACE Bentuk merayap, seperti Acropora yang belum sempurna. Contoh : A. cuneata

Submassive ACS Bercabang lempeng dan kokoh. Contoh : A..palifera

Digitate ACD Percabangan rapat seperti jari tangan. Contoh : A. digitifera, A. humilis

Tabular ACT Percabangan arah mendatar. Contoh : A. hyacinthus

Non Acropora Branching CB Bercabang seperti ranting pohon. Contoh : Seriatopora hystrix Encrusting CE Bentuk merayap, menempel pada

substrat. Contoh : Montipora undata

Foliose CF Bentuk menyerupai lembaran. Contoh : Merulina ampliata

Massive CM Bentuk seperti batu besar. Contoh : Platygyra daedalea

Submassive CS Bentuk kokoh dengan tonjolan. Contoh : Porites lichen

Mushroom CMR Bentuk seperti jamur, soliter. Contoh : Fungia repanda

Millepora CME Semua jenis karang api, warna kuning diujung koloni.

Heliopora CHL Karang biru, adanya warna biru pada skeleton.

Other Fauna

Soft Coral SC Karang dengan tubuh lunak Sponge SP

Zoanthids ZO

Kategori Kode Keterangan

Algae Alga

Assemblage

AA Terdiri lebih dari satu jenis alaga

Coralline Algae

CA Alga yang mempunyai struktur kapur

Halimeda HA Alga dari genus Halimeda Macroalgae MA Alga berukuran besar

Turf Agae TA Menyerupai rumput-rumput halus

Abiotik Sand S Pasir

Rubble R Pecahan karang yang berserakan

Silt SI Lumpur

Water WA Kolom air /celah dengan ketdalaman lebih dari 50 cm

Rock RCK

Other DDD Data tidak tercatat atau hilang

Terumbu karang di Kepulauan Derawan

Tipe terumbu karang yang terdapat di Kepulauan Derawan adalah: fringing reef (terumbu karang tepi), barrier reef (terumbu karang penghalang), atoll (terumbu karang cincin) dan patch reef (gosong terumbu karang). Gosong terumbu karang yang terdapat di daerah ini meliputi gosong Pulau Panjang, gosong Masimbung, gosong Buliulin, gosong Pinaka, gosong Tababinga, dan gosong Muaras. Atoll yang terdapat di Kepulauan Derawan telah terbentuk menjadi pulau, yaitu Maratua dengan luasan 690 km2 dan Muaras dengan luas 288 km2; serta ada pula yang terbentuk menjadi danau air asin, yaitu Kakaban dengan luas 19 km2 (Wiryawan et al. 2004).

Hasil dari REA (Rapid Ecologycal Assesment), tercatat sebanyak 444 spesies karang yang telah teridentifikasi, serta 63 spesies tambahan yang belum teridentifikasi dan statusnya masih dalam menunggu konfirmasi dari museum Tropical of Queensland, Australia. Apabila spesies tersebut telah terkonfirmasi, ini akan menambah kekayaan spesies karang di Kepulauan Derawan menjadi 507 spesies. Hal ini akan menjadikan Kepulauan Derawan menduduki urutan kedua dunia dalam keanekaragaman spesies terumbu karang setelah Raja Ampat, Irian dengan jumlah 523 spesies terumbu karang (Turak, 2003).

Selanjutnya Turak (2003) mengelompokkan komunitas terumbu karang di Kepulauan Derawan ke dalam 6 tipe komunitas yang terdiri dari 3 komunitas dangkal (Tipe A, B, C) dan 3 komunitas dalam (tipe D, E, F). Pengelompokan ini

didasarkan atas komposisi serta kelimpahan dari spesies-spesies karang yang ditemukan pada masing-masing stasiun. Komunitas dangkal tipe A dicirikan dengan perairan yang jernih, ditemukan pada daerah jauh dari pantai dan cenderung berasosiasi dengan komunitas dalam tipe E. Komunitas dangkal tipe B ditemukan pada daerah flat, slope bagian atas dengan pengadukan yang moderat. Komunitas dangkal tipe C ditemukan pada daerah yang tertutup pada flat bagian luar serta reef crest dan upper slope, dicirikan dengan turbiditas yang tinggi. Komunitas dalam tipe D ditemukan pada daerah slope bagian dalam dan terlindung, turbiditas tinggi sebagai pengaruh dari sungai Berau. Komunitas dalam tipe E dicirikan dengan perairan yang jernih di bagian luar dan di sekitar atoll, biasanya berasosiasi dengan komunitas dangkal tipe A. Komunitas dalam tipe F ditemukan pada daerah lebih ke luar dimana pengaruh dari pantai masih cukup kuat. Komposisi dari masing-masing tipe komunitas kemungkinan besar dipengaruhi oleh adanya Sungai Berau. Masukan sedimen dan materi lain yang terbawa dari darat menjadi faktor pembatas bagi spesies-spesies karang tertentu, sehingga penyebaran karang membentuk pola tersendiri pada area terumbu karang yang dekat dengan daratan hingga area terumbu karang pada bagian luar (atoll). Selanjutnya sepuluh spesies-spesies karang tertinggi yang ditemukan pada masing masing tipe komunitas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sepuluh spesies karang tertinggi yang ditemukan pada masing-masing tipe komunitas (Turak, 2003).

Tipe A Kelimpahan Tipe B Kelimpahan Porites massive 28 Favia matthai 31 Porites cylindrical 27 Favites abdita 27 Acropora millepora 24 Porites massive 32

Galaxea fasicularis 23 Pocillopora verrucosa 28 Acropora palifera 35 Montipora grisea 27 Acropora formosa 30 Pocillopora danae 26 Stylophora pistillata 26 Acropora digitifera 23 Pocillopora verrucosa 24 Symphyllia recta 23 Acropora subulata 23 Acropora humilis 22 Acropora nasuta 21 Seriatopora caliendrum 31

Tipe C Kelimpahan Tipe D Kelimpahan Fungia concinna 15 Herpolitha limax 14 Fungia repanda 15 Oxypora glabra 13 Favia pallida 13 Favia favus 13 Porites cylindrical 13 Montipora florida 12 Porites nigrescens 13 Galaxea fasicularis 12

Fungia horrida 12 Pectinia alcicornis 12 Echinopora lamellosa 12 Pavona cactus 15 Merulina ampliata 10 Seriatopora hystrix 13 Platygyra daedelea 10 Plerogyra simplex 11 Acropora Formosa 9 Pachyseris foliosa 11

Tipe E Kelimpahan Tipe F Kelimpahan Pavona varians 29 Favia matthai 29 Platygyra daedelea 29 Favites russelli 27 Echinopora lamellosa 28 Diploastrea heliopora 21 Favia matthai 26 Pachyseris speciosa 24 Hydnophora exesa 22 Galaxea fasicularis 22 Acropora horrida 31 Goniasatrea pectinata 22 Porites vaughani 31 Porites massive 26

Acropora divaricata 30 Seriatopora caliendrum 24 Porites massive 30 Porites lichen 23 Stylophora pistillata 29 Mycedium elephantotus 21

Sedimen

Karakteristik alami

Secara umum terdapat dua macam sedimen yang terdapat dalam air laut. Pertama adalah terrigenous sediment, yang terbentuk dari hasil pelapukan; erosi dari daratan yang kemudian ditransfer masuk ke laut melalui sungai; gletser dan angin. Mereka terdiri dari gravel, pasir, lumpur dan tanah liat (clay). Kedua adalah biogenous sediment, yang terbentuk dari hasil proses-proses biologis organisme planktonik (dominan) yang mensekresikan skeleton dari kalsium karbonat atau silica (Bearman, 1989). Selanjutnya Tomascik et al. (1997) mengemukakan bahwa terrigenous sediment lebih dominan terdapat di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Pada daerah ini (misalnya: pantai utara Jawa dan selatan Kalimantan), masukan lumpur dan pasir (yang kaya akan clay mineral) banyak dijumpai sebagai penyusun habitat dasar. Untuk daerah yang lebih kering serta kawasan non-vulkanik (Banda Arc bagian luar), sedimen pada perairan dangkalnya lebih didominasi oleh biogeous sediment.

Komposisi dan jumlah sedimen yang masuk ke daerah pantai (termasuk kawasan terumbu karang) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah kondisi geologis yang meliputi lithologi dan fisiografi, dimana dengan kondisi geologis yang berbeda akan menghasilkan sedimen yang berbeda dalam hal jumlah dan kualitas (ukuran partikel, minerologi). Faktor kedua yang tidak kalah

pentingnya adalah iklim yang dapat mempengaruhi laju pelapukan serta erosi tanah, intensitas dan durasi curah hujan. Faktor lainnya yang mempengaruhi masukan sedimen adalah angin yang membawa debu dan pasir, kapasitas infiltrasi dari tanah dan batuan, serta adanya penutupan oleh tanaman vegetasi di sekitarnya (Meijerink, 1977 dalam Tomascik et al. 1997; Milliman, 2001).

Selanjutnya berdasarkan ukuran butirnya, sedimen dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yakni batu (stone), pasir (sand), lumpur (silt), dan lempung (clay). Klasifikasi ini didasarkan pada Skala Wentworth seperti yang disajikan pada Tabel 4. Skala tersebut menunjukkan ukuran standar kelas sedimen dari fraksi berukuran mikron sampai beberapa mm dengan spektrum yang bersifat kontinyu (Wibisono, 2005).

Tabel 4. Klasifikasi ukuran butir sedimen berdasarkan Skala Wentworth (Wibisono, 2005))

Nama Partikel Ukuran (mm)

Batu (stone) Bongkah (boulder) > 256

Krakal (coble) 64 – 256

Kerikil (peble) 4 – 64

Butiran (granule) 2 – 4

Pasir (sand) Pasir sangat kasar (v. coarse sand) 1 – 2

Pasir kasar (coarse sand) ½ – 1

Pasir sedang (medium sand) ¼ – ½

Pasir halus (fine sand) 1/8 – ¼

Pasir sangat halus (v. fine sand) 1/16 – 1/8

Lumpur (silt) Lumpur kasar (coarse silt) 1/32 – 1/16

Lumpur sedang (medium silt) 1/64 – 1/32

Lumpur halus (fine silt) 1/128 – 1/64

Lumpur sangat halus (v. fine silt) 1/256 – 1/128

Lempung (clay) Lempung kasar (coarse clay) 1/640 – 1/256

Lempung sedang (medium clay) 1/1024 – 1/640

Lempung halus (fine clay) 1/2360 – 1/1024

Lempung sanat halus (v. fine clay) 1/4096 – 1/2360

Keterangan: v = very; istilah lumpur umumnya disebut lanau

Ukuran-ukuran partikel tersebut diatas sangat mungkin untuk menutupi polip karang yang memiliki variasi ukuran dari beberapa milimeter sampai beberapa sentimeter. Penutupan oleh sedimen seperti ini secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan polip karang.

Sirkulasi sedimen di daerah pantai serta transport dari dan ke arah laut lepas lebih dipengaruhi oleh angin, arus, gelombang dan pasang surut. Hasil dari pelapukan dan erosi terbawa oleh aliran sungai dalam bentuk padatan tersuspensi,

kemudian melalui proses mekanik sebagian didepositkan dan terakumulasi pada lapisan dasar, peristiwa ini disebut sedimentasi (Bates and Jackson, 1980 in Tomascik, 1997). Selanjutnya Tomasik (1997) menyebutkan bahwa laju sedimentasi dari padatan tersuspensi ini dipengaruhi oleh struktur fisik dari partikel itu sendiri (contoh: volume, luas permukaan, densitas, dan porositas), sifat fisik dari air (contoh: densitas), serta kondisi hidrologis di sekitar lokasi (contoh: velositas arus, shear stress, pengadukan).

Pengaruh sedimen terhadap terumbu karang

Komunitas terumbu karang identik dengan kondisi lingkungan dengan perairan yang jernih, oligotropik, dan substrat dasar yang keras. Sedimen yang tersuspensi maupun yang terdeposit umumnya diketahui memberikan efek yang negatif terhadap komunitas karang (McLaughin et al. 2003). Rogers (1990) in Tomascik et al. (1997) menyebutkan bahwa laju sedimentasi dapat menyebabkan kekayaan spesies yang rendah, tutupan karang rendah, mereduksi laju pertumbuhan dan laju recruitment yang rendah, serta tingginya pertumbuhan karang bercabang.

Pengaruh sedimen terhadap komunitas karang secara garis besar terjadi melalui beberapa mekanisme. Pertama, partikel sedimen menutupi permukaan koloni/individu karang sehingga polip karang memerlukan energi yang lebih untuk menyingkirkan partikel-partikel tersebut. Kedua, sedimen menyebabkan peningkatan kekeruhan dan dapat menghalangi penetrasi cahaya yang masuk ke dasar perairan sehingga dapat mengganggu kehidupan spesies-spesies karang yang kehidupannya sangat bergantung terhadap penetrasi cahaya (Salvat, 1987). Ketiga, selain mampu mengikat unsur hara, sedimen juga dapat mengadsorpsi bahan toksik dan penyakit yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan karang. Selanjutnya Hubbard (1997) menyebutkan bahwa sedimentasi juga dapat menghalang-halangi penempelan larva karang pada substrat dasar. Sebagaimana diketahui bahwa larva karang membutuhkan substrat yang keras untuk menempel, dengan adanya penutupan substrat oleh sedimen, larva tersebut tidak mendapatkan kestabilan dalam penempelan sehingga tahap perkembangan selanjutnya tidak dapat tercapai.

Dalam banyak kasus, adanya sedimentasi di daerah terumbu karang menyebabkan kematian dan degradasi bagi beberapa spesies karang. Hubbard (1997) mengemukakan bahwa pertumbuhan karang (dan mungkin penutupan) di sepanjang terumbu karang Costa Rica mengalami penurunan secara gradual dengan meningkatnya tekanan lingkungan, terutama sedimentasi sebagai pengaruh dari lahan pertanian sejak 1950. Selanjutnya aktivitas pengerukan yang terjadi di pelabuhan Castle, Bermuda sekitar 30 tahun yang lalu, telah memyebabkan kematian karang di beberapa area karang sekitarnya yang dipengaruhi sistem sirkulasi perairan dari daerah pengerukan tersebut (Dodge dan Vaisnys, 1977 dalam Hubbard, 1997). Di Ko Phuket, Thailand pengerukan pada daerah dalam selama 8 bulan secara signifikan telah menyebabkan reduksi penutupan karang pada area terumbu karang intertidal yang berdekatan dengan aktifitas tersebut (Brown et al. 1990 dalam Hubbard, 1997).

Di Indonesia, Sungai Solo di Jawa Timur memasok sekitar 1200 ton.km-2 /thn sedimen (Hoekstra et al. 1989 dalam Tomascik et al. 1997). Selanjutnya masukan sedimen dari Sungai Solo ini berpengaruh terhadap degradasi dan penyebaran karang di pantai utara Jawa dan Madura (Tomascik et al. 1997). Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa pengaruh yang paling kuat terjadi di bagian timur, selama puncak run off yaitu pada muson barat laut, ketika arus dari laut jawa mengalir ke arah timur (Wyrtki, 1961; Hoekstra, et al. 1989 dalam Tomascik et al. 1997).

Adaptasi karang terhadap sedimen

Bagaimanapun juga jenis karang tertentu masih memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap sedimentasi pada lingkungan perairannya, baik secara fisiologi maupun morfologi. Adaptasi secara fisiologi merupakan bentuk adaptasi secara aktif dari karang dalam menolak sedimen (active sediment rejection), sedangkan adaptasi secara morfologi merupakan kemampuan karang secara pasif dalam menolak sedimen (passive sediment rejection). Kondisi hidrologi lokal dan bentuk umum corallum karang merupakan dua faktor kunci kemampuan karang dalam menolak sedimen secara pasif (Tomascik et al. 1997). Kenyataan bahwa setiap jenis karang memiliki kemampuan yang berbeda untuk beradaptasi terhadap keberadaan sedimen, akan menyebabkan pola penyebaran dari jenis-jenis

karang serta struktur komunitas benthic lainnya berbeda pula antara daerah dengan sedimentasi tinggi hingga daerah yang sedikit sekali mengalami sedimentasi ( Litz et al. 1985; Hallock, 1998 dalam Hallock et al. 2004).

Sebagai contoh karang dari jenis Fungia dapat beradaptasi secara morfologi dan fisiologi terhadap kondisi perairan dengan turbiditas tinggi. Turbinari peltata dan Echinopora mammiformis merupakan jenis karang yang mampu bertahan pada kondisi perairan dengan turbiditas tinggi, yaitu dengan memiliki morfologi corallum (unifacial lamine) yang memfasilitasi untuk menolak sedimen secara pasif (Stafford-Smith dan Ormond, 1992 dalam Tomascik et al. 1997). Dengan memiliki kemampuan tersebut, keduanya mengalami kesuksesan yang cukup tinggi untuk bertahan di area karang dengan turbiditas tinggi di Kepulauan Berau, bahkan keberadaannya sangat melimpah (Tomascik et al. 1997).

Jenis-jenis karang yang memiliki kemampuan secara aktif dalam menolak sedimen telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti (Marshall dan Orr, 1931; Hubbard dan Pacock, 1972; Bak dan Elgershuizen, 1976; Rogers, 1978, 1983; Logan, 1988 dalam Tomascik et al. 1997). Hasilnya mengindikasikan bahwa terdapat variasi dalam kempuan penolakan sedimen diantara masing-masing grup taksa. Selanjutnya Stafford-Smith dan Ormond (1992) dalam Tomascik et al. (1997) mengemukakan bahwa terdapat 42 spesies karang yang diteliti di Great Barier Reef yang memiliki kemampuan aktif dalam menolak sedimen. Sebagai contoh, Leptoria phyriga, yang umumnya terdapat pada daerah upper reef slope yang jernih, tapi masih memiliki kemampuan mentolerir sedimentasi hingga 25 mg.cm-2 /hari tanpa mengalami kerusakan (Stafford-Smith, 1993 dalam Tomascik et al. 1997). Jenis lain yang memiliki kemampuan tinggi dalam menolak sedimen adalah Diploastrea heliopora, Gardineroseris planulata dan Favia pallida, dan keberadaannya cukup melimpah pada daerah turbiditas tinggi di Kepulauan Berau dengan kedalaman kurang dari 5 meter (Tomascik et al. 1997).

BAHAN DAN METODE

Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian dilakukan secara berkala dengan tiga periode pengambilan data. Pengambilan data pertama dilakukan pada bulan Mei, 2005, kemudian pengambilan data kedua dilakukan pada bulan September, 2005, dan pengambilan data ketiga dilakukan pada bulan Februari, 2006. Tiga periode pengambilan data ini dianggap sebagai ulangan yang mewakili musim barat dan musim timur.

Stasiun pengambilan data ditetapkan pada empat pulau di Kepulauan Derawan, yaitu Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua (Gambar 6). Selanjutnya posisi geografis dari masing-masing stasiun dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Posisi geografis stasiun penelitian

Stasiun Lokasi

Jarak dari Muara Sungai

Berau (km)

Posisi Geografis 1 Pulau Panjang 34,6 2° 18’ 05” LU, 118° 14’ 14” BT 2 Pulau Derawan 37,2 2° 17’ 05” LU, 118° 14’ 55” BT 3 Pulau Sangalaki 43,6 2° 05’ 23” LU, 118° 23’ 38” BT 4 Pulau Maratua 69,5 2° 11’ 43” LU, 118° 35’ 38” BT

Pertimbangan pemilihan lokasi adalah jarak terhadap sumber utama masukan sedimen (Sungai Berau), dimana diduga terjadi degradasi sedimentasi dari sedimentasi tinggi, moderat hingga sedimentasi kecil. Dengan terdapatnya perbedaan kondisi sedimen diharapkan dapat dilihat pengaruhnya terhadap struktur komunitas terumbu karang pada masing-masing stasiun. Pertimbangan lainnya adalah lokasi tersebut merupakan titik-titik penyelaman yang telah dilakukan pada kegiatan Rapid Ecologycal Assesment (REA) oleh The Nature Conservancy (TNC) sehingga selain ketersediaan mengenai data awal kondisi terumbu karang di Kepulauan Derawan, juga titik-titik tersebut relatif aman untuk dilakukan penyelaman.

Peralatan yang digunakan

Alat bantu utama yang digunakan dalam pengamatan terumbu karang adalah peralatan selam SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus), roll meter, transek kuadrat dengan ukuran 1 x 1 m, serta alat tulis bawah air (underwater paper dan pensil). Alat pendukung lainnya yang digunakan untuk mengamati terumbu karang diantaranya adalah kamera bawah air Canon Powershot S50, tetrapod, pasak besi yang digunakan untuk memasang transek permanen, serta speed boat sebagai alat transportasi dalam pengambilan data. GPS digunakan untuk mencatat posisi geografis lokasi stasiun pengamatan. Alat yang digunakan untuk mengukur sedimen adalah sedimen traps yang terbuat dari pipa PVC dengan diameter dalam 8 cm. Alat yang digunakan untuk mengambil contoh air adalah Van Dorn Water Sampler. Selanjutnya peralatan serta metode yang digunakan untuk mengukur parameter perairan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 6).

Tabel 6. Peralatan dan metode yang digunakan untuk pengamatan parameter oseanografi

Parameter Satuan Metode/Alat Keterangan

Arah arus o Kompas in situ

Kecepatan arus m/dt Floating drouge in situ

Kedalaman m Deep gauge in situ

Suhu °C SCT-meter in situ

Kecerahan m Secchi disc in situ

Salinitas ppt SCT-meter in situ

Nitrat mg/l Tetrimetrik Laboratorium

Posphat mg/l Tetrimetrik Laboratorium

TSS mg/l Gravimetrik Laboratorium

Fraksi sedimen Pipet Laboratorium

Laju sedimentasi m3/hari Sediment traps in situ

Tahapan Penelitian

Secara umum penelitian kali ini meliputi 3 tahap, yaitu (1) penentuan stasiun yang didasarkan atas jarak terhadap muara Sungai Berau, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan karang batu, sedimen dan parameter oseanografi di lapangan. (2) Analisis laboratorium untuk parameter nutrien, tekstur sedimen, dan pembuatan preparat histologis karang. (3) Analisis dan interpretasi data. Selengkapnya alur penelitian tersaji pada diagram berikut (Gambar 7)

Gambar 7. Diagram alur tahapan penelitian

Metode pengambilan data Pengamatan terumbu karang

Pengamatan terumbu karang dilakukan dengan menggunakan modifikasi dari metode transek kuadrat (English et al. 1994). Metode ini cocok digunakan untuk mengamati penutupan terumbu karang dengan periode waktu yang lama.

Penentuan stasiun

Karang batu Sedimen Parameter

oseanografi Persentase penutupan , Indeks mortalitas dan struktur jaringan Laju Sedimentasi dan Tekstur sedimen Suhu, salinitas, kecerahan, TSS, nitran, ortofosfat Analisis komponen utama (PCA) Analisis ragam (ANOVA)

Analisis regresi dan korelasi

Mengetahui sebaran stasiun dan hubungan antar

variabel penelitian

Menguji perbedaan persentase penutupan karang diantara stasiun

penelitian

Selesai Mulai

Mengetahui pengaruh sedimentasi terhadap karang

Dalam metode ini terdapat tiga tahapan yang dilakukan, yaitu pembentangan roll meter, pemasangan pasak, dan pengambilan foto transek.

Pemasangan roll meter dilakukan untuk menetapkan transek garis, dimana transek garis ini berfungsi dalam penentuan arah dan jarak yang konstan dari pemasangan transek kuadrat. Roll meter dibentangkan sepanjang 50 meter sejajar dengan garis pantai, kemudian pemasangan transek kuadrat dilakukan setiap selang 5 meter. Sebelum pengambilan foto transek, terlebih dahulu dilakukan pemasangan pasak besi di setiap sudut transek kuadrat dengan tujuan sebagai tanda untuk pengamatan berikutnya. Selanjutnya pengambilan foto transek dilakukan dengan menggunakan kamera bawah air. Agar jarak pengambilan gambar selalu konstan maka setiap pengambilan foto dibantu dengan menggunakan tetrapod. Pengolahan foto dilakukan didarat dengan menggunakan software Image-G sampai pada taraf bentuk pertumbuhan karang batu (Lampiran 2). Output yang dihasilkan berupa data kondisi penutupan karang yang terdapat dalam transek kuadrat.

Gambar 8. Metode pengambilan data karang dengan transek kuadrat

Pengamatan sedimen dan parameter kualitas air

Pengamatan sedimen yang terdeposit dilakukan dengan menggunakan sedimen traps yang terbuat dari pipa PVC dengan tinggi 20 cm dan diameter 3 inci. Sedimen traps dipasang pada masing-masing stasiun selama 14 hari. Pengamatan dilakukan pada hari terakhir setelah pemasangan dengan mencatat

volume dan mengambil sedimen yang terperangkap selama periode waktu pemasangan. Selanjutnya volume yang didapat dikonversi ke dalam mg/cm2/hari sebagai laju sedimentasi. Untuk mengetahui fraksi sedimen pada masing-masing stasiun pengamatan maka contoh sedimen dianalisis di laboratorium Pusat Penelitian Tanah dengan menggunakan metode pipet.

Contoh air diambil dengan menggunakan Van Dorn Water Sampler, yang kemudian dipindahkan ke dalam botol sample untuk dilakukan analisis Nitrat, Posphat, dan TSS di laboratorium. Pengukuran parameter suhu dan salinitas dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan SCT-meter. Demikian juga dengan parameter fisika-kimia lainnya seperti kecerahan, dan arus dilakukan secara langsung di lapangan (Gambar 9).

Gambar 9. Pengukuran parameter oseanografi Preparat histologis karang

Untuk melihat pengaruh dari sedimen terhadap struktur jaringan polip karang maka perlu adanya pengamatan terhadap struktur jaringan polip tersebut. Pembuatan preparat histologis polip karang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk memisahkan polip karang dari kerangka kapur, terlebih dahulu dilakukan Decaltifikasi dengan menggunakan larutan Formik Acid 100 ml, HCL pekat 80 ml, Akuades 820 ml kemudian ditambah larutan Formalin 10%.