Pendekatan dan Metodologi

51 PENDEKATADalam pekerjaan “Penyusunan RDTR Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah”, secara teknis juga menggunakan model input – proses – output guna memperoleh “a time line performance” yang optimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk memperoleh input tersebut, langkah yang dipergunakan adalah dengan menggunakan teknik identifikasi, inventarisasi, wawancara, dan sejumlah survei serta pengumpulan data/informasi. Sedangkan pemenuhan proses dengan analisis model keruangan/spatial approach, super imposed, strategic planning/SWOT, participatory approach, dan analisis studi literatur lainnya serta analisa berdsarkan perturan menteri mengenai penyusunan RDTR dan arahan Kerangka Acuan Kerja dari Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah untuk dilakukan untuk menghasilkan output akhir berupa program aksi pengembangan kawasan perkotaan ini.

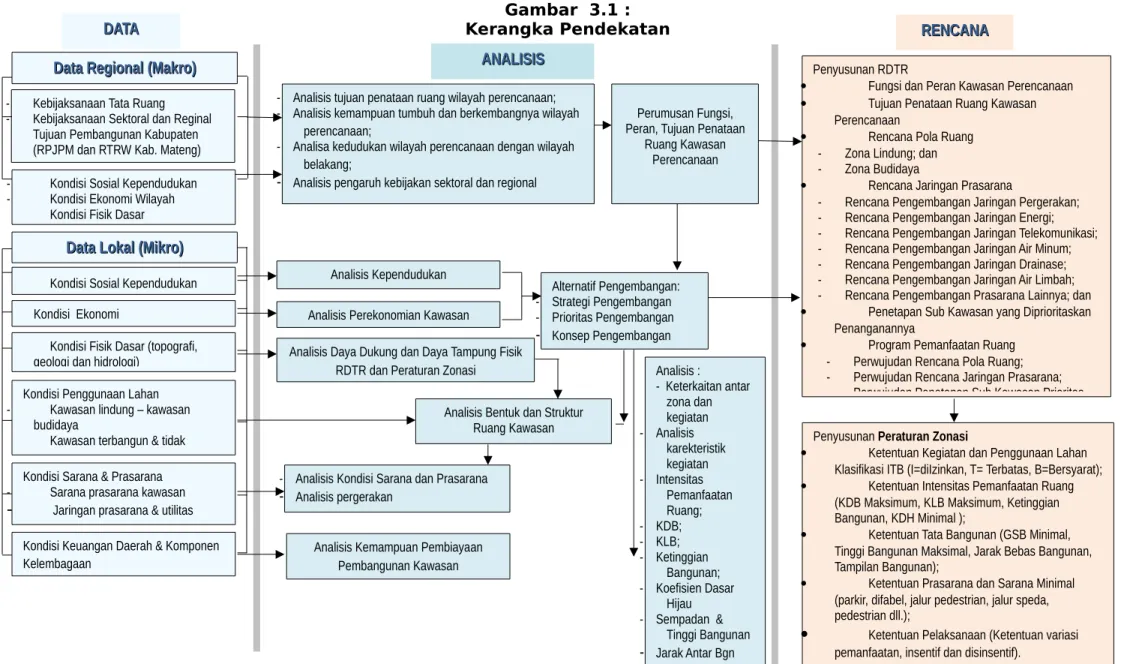

Dalam menentukan cara pelaksanaan teknis diperlukan sebuah kerangka pikir yang utuh/komprehensif yang dapat menyerap dan mengakomodasi tuntutan kerangka acuan kerja (KAK) atau kerangka pikir diperlukan guna mencapai maksud dan tujuan dari penugasan konsultan. Kerangka pendekatan “Penyusunan RDTR PPK Kota Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah” dapat dilihat pada berikut.

Gambar 3.1 : Kerangka Pendekatan DATA

DATA RENCANARENCANA

ANALISIS

ANALISIS

Perumusan Fungsi, Peran, Tujuan Penataan

Ruang Kawasan Perencanaan - Analisis tujuan penataan ruang wilayah perencanaan;

- Analisis kemampuan tumbuh dan berkembangnya wilayah perencanaan;

- Analisa kedudukan wilayah perencanaan dengan wilayah belakang;

- Analisis pengaruh kebijakan sektoral dan regional

Data Regional (Makro)

Data Regional (Makro) - Kebijaksanaan Tata Ruang - Kebijaksanaan Sektoral dan Reginal - Tujuan Pembangunan Kabupaten

(RPJPM dan RTRW Kab. Mateng)

Penyusunan RDTR

Fungsi dan Peran Kawasan Perencanaan

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perencanaan

Rencana Pola Ruang

- Zona Lindung; dan - Zona Budidaya

Rencana Jaringan Prasarana

- Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan; - Rencana Pengembangan Jaringan Energi; - Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi; - Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum; - Rencana Pengembangan Jaringan Drainase; - Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah; - Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya; dan

Penetapan Sub Kawasan yang Diprioritaskan Penanganannya

Program Pemanfaatan Ruang

- Perwujudan Rencana Pola Ruang; - Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana; - Perwujudan Penetapan Sub Kawasan Prioritas

Data Lokal (Mikro)

Data Lokal (Mikro)

Analisis Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Kawasan Analisis Perekonomian Kawasan

Analisis Kependudukan

Kondisi Keuangan Daerah & Komponen Kelembagaan

- Kondisi Sosial Kependudukan - Kondisi Ekonomi

- Kondisi Fisik Dasar (topografi, geologi dan hidrologi)

Kondisi Penggunaan Lahan - Kawasan lindung – kawasan

budidaya

- Kawasan terbangun & tidak terbangun

Kondisi Sarana & Prasarana - Sarana prasarana kawasan - Jaringan prasarana & utilitas - Kondisi Sosial Kependudukan - Kondisi Ekonomi Wilayah - Kondisi Fisik Dasar

Alternatif Pengembangan: - Strategi Pengembangan - Prioritas Pengembangan - Konsep Pengembangan Analisis : - Keterkaitan antar zona dan kegiatan - Analisis karekteristik kegiatan - Intensitas Pemanfaatan Ruang; - KDB; - KLB; - Ketinggian Bangunan; - Koefisien Dasar Hijau - Sempadan & Tinggi Bangunan - Jarak Antar Bgn Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Fisik

RDTR dan Peraturan Zonasi

Analisis Bentuk dan Struktur Ruang Kawasan

- Analisis Kondisi Sarana dan Prasarana - Analisis pergerakan

Penyusunan Peraturan Zonasi

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Klasifikasi ITB (I=diIzinkan, T= Terbatas, B=Bersyarat);

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang (KDB Maksimum, KLB Maksimum, Ketinggian Bangunan, KDH Minimal );

Ketentuan Tata Bangunan (GSB Minimal, Tinggi Bangunan Maksimal, Jarak Bebas Bangunan, Tampilan Bangunan);

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal (parkir, difabel, jalur pedestrian, jalur speda, pedestrian dll.);

Ketentuan Pelaksanaan (Ketentuan variasi pemanfaatan, insentif dan disinsentif).

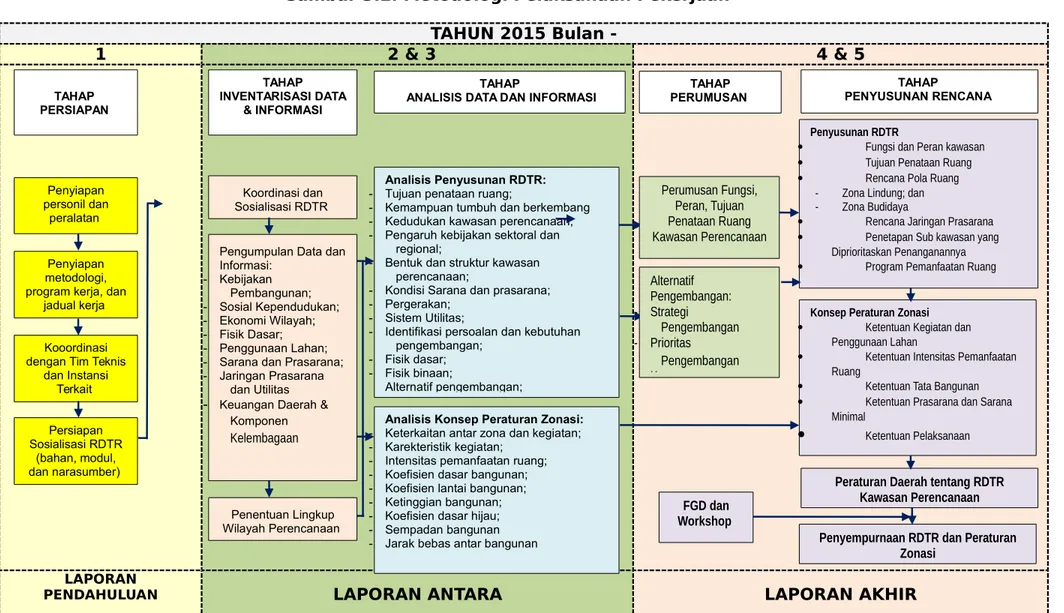

52 METODOLOGI

Secara umum metodologi ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pekerjaan. Dengan adanya acuan ini diharapkan seluruh aspek pekerjaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya secara lebih efisien dan efektif.

Secara garis besar, pekerjaan ini, akan dibagi ke dalam tahap kegiatan utama sebagai berikut :

1. Mempersiapkan rencana kegiatan termasuk menetapkan jadual pelaksanaan pekerjaan dan jadwal kerja personil.

2. Mempersiapkan personil/tenaga ahli yang akan digunakan. Persiapan ini digunakan untuk memahami tujuan akhir pekerjaan dan menentukan langkah – langkah atau program kerja yang akan dilakukan.

3. Melakukan koordinasi baik teknis maupun non teknis dengan Pengguna Jasa maupun pihak lainnya jika dianggap perlu.

4. Menyiapkan rencana pelaksanaan penyusunan RDTR beserta bahan, modul, dan narasumber yang dibutuhkan;

5. Melakukan koordinasi dan sosialisasi RDTR kepada Pemerintah Daerah; 6. Melakukan pengumpulan data dan informasi;

7. Melakukan analisis data dan informasi;

8. Merumuskan konsep RDTR kawasan perencanaan;

9. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR kawasan perencanaan;

10.Melakukan penjaringan aspirasi, pembahasan lintas sektor, dan konsultasi publik melalui pelaksanaan FGD dan Workshop; dan

11.Melakukan penyempurnaan konsep RDTR kawasan perencanaan.

Untuk mencapai tujuan yang diiginkan dalam kerangka acuan kerja, maka perlu dibuat suatu sistematika tahapan dari kegiatan pekerjaan “Penyusunan RDTR PPK Kota Kecamatan Tobadak Kab. Mamuju Tengah” yang sesuai dengan pola pemikiran dan pendekatan yang akan di gunakan, adapun metode pelaksanaan dari pekerjaan penyusunan ini terdiri dari beberapa tahapan seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan TAHUN 2015 Bulan

-1 2 & 3 4 & 5

LAPORAN

PENDAHULUAN LAPORAN ANTARA LAPORAN AKHIR

TAHAP PERSIAPAN Penyiapan personil dan peralatan Penyiapan metodologi, program kerja, dan

jadual kerja

Kooordinasi dengan Tim Teknis

dan Instansi Terkait Persiapan Sosialisasi RDTR (bahan, modul, dan narasumber)

Analisis Konsep Peraturan Zonasi: - Keterkaitan antar zona dan kegiatan; - Karekteristik kegiatan;

- Intensitas pemanfaatan ruang; - Koefisien dasar bangunan; - Koefisien lantai bangunan; - Ketinggian bangunan; - Koefisien dasar hijau; - Sempadan bangunan - Jarak bebas antar bangunan TAHAP INVENTARISASI DATA & INFORMASI Penentuan Lingkup Wilayah Perencanaan Analisis Penyusunan RDTR: - Tujuan penataan ruang;

- Kemampuan tumbuh dan berkembang - Kedudukan kawasan perencanaan; - Pengaruh kebijakan sektoral dan

regional;

- Bentuk dan struktur kawasan perencanaan;

- Kondisi Sarana dan prasarana; - Pergerakan;

- Sistem Utilitas;

- Identifikasi persoalan dan kebutuhan pengembangan;

- Fisik dasar; - Fisik binaan;

- Alternatif pengembangan; TAHAP

ANALISIS DATA DAN INFORMASI

Koordinasi dan Sosialisasi RDTR

Pengumpulan Data dan Informasi: - Kebijakan Pembangunan; - Sosial Kependudukan; - Ekonomi Wilayah; - Fisik Dasar; - Penggunaan Lahan; - Sarana dan Prasarana; - Jaringan Prasarana

dan Utilitas

- Keuangan Daerah & Komponen

Kelembagaan

-FGD dan Workshop

Penyempurnaan RDTR dan Peraturan Zonasi

Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan Perencanaan

Konsep Peraturan Zonasi Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Ketentuan Tata Bangunan

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Ketentuan Pelaksanaan Penyusunan RDTR

Fungsi dan Peran kawasan

Tujuan Penataan Ruang

Rencana Pola Ruang - Zona Lindung; dan - Zona Budidaya

Rencana Jaringan Prasarana

Penetapan Sub kawasan yang Diprioritaskan Penanganannya

Program Pemanfaatan Ruang TAHAP PENYUSUNAN RENCANA TAHAP PERUMUSAN Perumusan Fungsi, Peran, Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perencanaan Alternatif Pengembangan: - Strategi Pengembangan - Prioritas Pengembangan - Konsep

Untuk mencapai tujuan yang diiginkan dalam kerangka acuan kerja, maka perlu dibuat suatu sistematika tahapan dari kegiatan pekerjaan “Gambar 1. Penyusunan RDTR PPK Kota Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah” yang sesuai dengan pola pemikiran dan pendekatan yang akan di gunakan, adapun metode pelaksanaan dari pekerjaan penyusunan ini terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi :

A. Persiapan

Langkah pertama yang akan dilakukan dari kegiatan “Penyusunan RDTR PPK Kota Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah” antara lain meliputi :

1. Penyiapan Personil dan Peralatan;

2. Penyiapan metodologi, program kerja, dan jadual kerja; 3. Kooordinasi dengan Tim Teknis dan Instansi Terkait; dan

4. Persiapan Sosialisasi RDTR & PZ (bahan, modul, dan narasumber).

B. Koordinasi, Sosialisasi, Inventarisasi Data & Informasi

Pada kegiatan ini dilakukan : 1. Kordinasi dan Sosialisasi

Pada kegiatan ini melakukan koordinasi dan sosialisasi RDTR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah. Pada kegiatan sosialisasi dilakukan penyiapkan rencana pelaksanaan penyusunan RDTR beserta bahan, modul, dan narasumber yang dibutuhkan;

2. Inventarisasi data dan Informasi

Untuk kepentingan analisa dan evaluasi dalam kegiatan “Penyusunan RDTR

Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah” secara garis besar dapat dikelompokan

menjadi beberapa kelompok data/informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai :

a. Kebijaksanaan tata ruang (RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulbar, dan RTRW Kab. Mamuju Tengah);

b. Kebijakan sektoral dan regional (RPJP dan RPJM Kab. Mamuju Tengah); c. Kondisi sosial, budaya dan kependudukan;

d. Kondisi perekonomian; e. Kondisi penggunaan lahan;

g. Kondisi sarana, prasarana dan utilitas;

h. Kondisi keuangan daerah dan kelembagaan;

Dalam tahapan ini dilakukan survey / pengumpulan data / informasi yang dibutuhkan sebagai masukan bagi tahapan evaluasi dan analisis. Secara umum data / informasi yang akan dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat regional (makro) dan data lokal (mikro). Data-data tersebut meliputi :

a. Data Regional (Makro), yakni data-data, meliputi :

1) Kebijaksanaan yang terkait dengan wilayah perencanaan, baik yang menyangkut kebijaksanaan tata ruang maupun kebijaksanaan sektoral. Termasuk di dalamnya adalah RTRW Nasional, RTRW Propinsi Sulbar, dan RTRW Kab. Mamuju Tengah;

2) Kondisi sosial-kependudukan, meliputi jumlah dan perkembangan

penduduk, struktur penduduk, serta aspek sosial budaya.

3) Kondisi ekonomi, meliputi struktur dan perkembangan ekonomi kota secara sektoral, produksi tiap sektor kegiatan ekonomi, struktur ketenagakerjaan, pola aliran barang dan jasa dalam proses koleksi dan distribusi, serta perkembangan investasi.

4) Kondis fisik dasar dan potensi sumberdaya alam, meliputi topografi dan

kemiringan tanah, geologi, hidrologi, vegetasi, klimatologi, potensi sumber daya alam.

5) Kondisi fisik binaan, meliputi penggunaan lahan, sarana / fasilitas perkotaan dan prasarana utama.

b. Data Lokal (Mikro), yakni meliputi :

1) Fisik dasar kawasan, meliputi informasi dan data : topografi, hidrologi,

geologi, klimatologi, dan tataguna lahan.

2) Kependudukan, meliputi jumlah dan persebaran penduduk menurut

ukuran keluarga, umur, agama, pendidikan dan mata pencaharian.

3) Perekonomian, meliputi data investasi, perdagangan, jasa, industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, pendapatan daerah dan lain-lain.

4) Penggunaan lahan, menurut luas dan persebaran kegiatan yang

diantaranya meliputi: permukiman, perdagangan, jasa, industri, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian, dll.

5) Tata Bangunan dan Lingkungan, meliputi ; intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH), bentuk bangunan, arsitektur bangunan, pemanfaatan bangunan, bangunan khusus, wajah lingkungan, daya tarik lingkungan,

(node, landmark, dll), garis sempadan (bangunan, sungai, danau, pantai, SUTT).

6) Prasarana dan Utilitas umum :

a) Jaringan Transportasi :

Jaringan : Jalan Raya, rencana Rel Kereta Api, Jalur Pelayaran (sungai, danau, laut).

Fasilitas (terminal, kargo, stasiun, pelabuhan)

Kelengkapan jalan ; halte, parkir dan jembatan penyeberangan

Pola pergerakan (angkutan penumpang dan barang)

b) Air Minum (sistem jaringan, bangunan pengolahan, hidran): mencakup kondisi dan jaringan terpasang menurut pengguna, lokasi bangunan dan hidran, kondisi air tanah dan sungai, debit terpasang, dll.

c) Sewarage : air limbah rumah tangga dan bangunan fungsional lainnya d) Sanitasi (sistem jaringan, bak control, bangunan pengolahan) jaringan

terpasang, prasarana penunjang dan kapasitas.

e) Drainase : system jaringan makro dan mikro, dan kolam penampungan f) Jaringan listrik : system jaringan (SUTT, SUTM, SUTR), gardu (induk,

distribusi, tiang/beton), sambungan rumah (domestic, non domestik) g) Jaringan komunikasi : jaringan, rumah telepon, stasiun otomat,

jaringan terpasang (rumah tangga, non rumah tangga, umum).

h) Gas ; sistem jaringan, pabrik, jaringan terpasang (rumah tangga, non rumah tangga).

i) Pengolahan sampah; sistem penanganan (skala individual, skala lingkungan, skala daerah), sistem pengadaan (masyarakat, pemerintah daerah, swasta).

7) Identifikasi daerah rawan bencana, meliputi lokasi, sumber bencana, besaran dampak, kondisi lingkungan fisik, kegiatan bangunan yang ada, fasilitas dan jalur kendali yang telah ada.

Data dan informasi disajikan kan dalam bentuk peta, diagram, tabel statistik, termasuk gambar visual kondisi lingkungan kawasan yang menunjang perencanaan detail tata ruang. Identifikasi tersebut harus pula tampak secara jelas dalam peta dilengkapi dengan wilayah administrasi hingga ke batas wilayah Kelurahan/RW, baik diterapkan dalam peta dengan skala 1 : 5.000 maupun visualisasi digital (kamera, handycam).

C. Analisa Kawasan Perencanaan

Hal-hal pokok yang dianalisis antara lain sebagai berikut :

1) Analisis kemampuan tumbuh dan berkembangnya Kawasan, antara lain menilai:

Potensi wilayah dan permasalahannya, sehingga terdapat gambaran

hubungan atau ketergantungan kawasan dengan wilayah sekitarnya.

Pengaruh potensi dan permasalahan pengembangan sektor-sektor

kegiatan di kawasan dan gambaran hubungan atau ketergantungan antara sektor.

2) Analisis kedudukan kawasan dalam perimbangan dengan daerah

hinterland/wilayah belakangnya, antara lain menilai :

Kedudukan kawasan yang direncanakan terhadap pusat-pusat

pertumbuhan wilayah kecamatannya.

Perkembangan sektor-sektor kegiatan kota dan pengaruhnya terhadap

pusat-pusat pertumbuhan lainnya, sekarang dan masa depan.

3) Analisis pengaruh kebijaksanaan regional, antara lain menilai :

Pengaruh kebijaksanaan terhadap perkembangan sektor-sektor

kegiatan di wilayahnya.

Pengaruh kebijaksanaan terhadap perkembangan sektor-sektor

kegiatan di pusat-pusat wilayah khususnya terhadap kawasan yang direncanakan.

Analisis untuk melihat kedudukan Kota Kecamatan Tobadak dalam sistem perwilayahan nasional, sistem tata ruang pulau, sistem perwilayahan provinsi, dan kota-kota lainnya. Analisis ini dinyatakan lengkap jika minimal memiliki :

Arahan kebijakan RTRWN, RTRWP, dan kebijaksanaan sektoral;

Sistem perkotaan regional yang berpengaruh;

Fungsi dan peranan kota dalam lingkup nasional, provinsi dilihat dari aspek ekonomi, transportasi dan pencapaian pembangunan nasional/regional secara umum;

Sektor-sektor unggulan yang menjadi prime mover di kota, provinsi, maupun nasional.

b. Analisis Mikro (kawasan perencanaan), meliputi : 1) Analisis Penduduk

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial dan kependudukan di kawasan perencanaan yang meliputi jumlah penduduk, sex ratio, komposisi penduduk, tingkat pendidikan penduduk, pekerjaan penduduk

dan sebagainya. Dengan menghitung proyeksi jumlah penduduk di masa yang akan datang akan diketahui:

Gambaran jumlah penduduk di masa yang akan datang.

Kebutuhan terhadap fasilitas dan pelayanan umum.

Besar aktifitas/kegiatan kawasan perkotaan.

Rencana distribusi penduduk untuk masing-masing blok-blok yang direncanakan.

Model yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam memperkirakan keadaan penduduk pada masa datang ialah:

a) Metode bunga berganda, dengan rumus matematis:

Pt+u = Pt ( 1 + R ) U

Pt+u = Jumlah penduduk didaerah yang diselidiki pada

tahun t+U.

Pt = Jumlah penduduk didaerah yang diselidiki pada tahun

t.

R = Tingkat (prosentase) pertambahan penduduk rata-rata

setiap tahun (diperoleh dari data masa lalu).

U = Selisih antara data tahun yang ada dengan data tahun

yang diselidiki.

b) Metode analisa regresi linier dengan rumus:

Pt = a + bX

Pt = Jumlah penduduk daerah yang diselidiki pada tahun t.

X = Nilai yang diambil dari variabel bebas.

a, b = Konstanta.

Nilai a dan b dapat dicari dengan metode selisih kuadrat minimum, yaitu: P X2 - X XP a = N X2 - ( X )2 N XP - X P b = N X2 - ( X )2

Keterangan: N = Jumlah tahun data pengamatan, sehingga untuk kepentingan proyeksi rumus matematis regresi linier menjadi Pt + U = a + bXt.

c) Metode Polinomial dengan rumus:

P(t+O) = Pt + b(O), dimana:

P(t+O) = Jumlah penduduk tahun (t+O).

Pt = Jumlah penduduk tahun dasar.

b(O) = Rata-rata pertambahan penduduk tiap tahun pada

masa lampau sampai sekarang.

2) Analisis Fungsi Ruang

Analisis Fungsi Ruang dimaksudkan untuk memperoleh bentuk pola kawasan yang terstruktur dalam peran dan fungsi bagian-bagian kawasan, yang memperlihatkan konsentrasi dan skala kegiatan binaan manusia dan alami. Komponen analisisnya meliputi :

Perkembangan pembangunan, merupakan kebijakan rencana

pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun swasta;

Pusat-pusat kegiatan, dengan melakukan kajian terhadap pemusatan

kegiatan yang ada atau direncanakan oleh rencana diatasnya;

Kesesuaian dan daya dukung lahan, sebagai daya tampung dan daya

hambat ruang kawasan dalam berkembang;

Pembagian fungsi ruang pengembangan, merupakan struktur kawasan

yang dibagi dalam fungsi dan peran bagian-bagian kawasan.

3) Analisis Sistem Jaringan Pergerakan

Analisis ini bertujuan untuk menganalisis beberapa komponen sistem jaringan pergerakan, antara lain :

Analisis pelayanan jaringan jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan Undang-undang tentang Jaringan Jalan No. 38 Tahun 2004, termasuk fasilitas terminal penumpang dan barang;

Analisis pelayanan jaringan angkutan kereta api, termasuk fasilitas stasiun;

Analisis pelayanan jaringan angkutan air (laut, sungai, danau), termasuk fasilitas pelabuhan dan dermaga;

Perkembangan pembangunan, merupakan kebijakan rencana

pembangunan jaringan jalan, kereta api, dan transportasi laut yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun swasta;

Analisis kebutuhan interkoneksi dan intrakoneksi jaringan, berdasarkan sistem pembentukan struktur ruang yang telah direncanakan, dan hasil analisis point a) dan b) diatas.

Dalam usaha untuk dapat merencanakan suatu jaringan rencana transportasi beberapa metoda pendekatan perlu ditentukan dalam studi sistem jaringan transportasi, antara lain:

Trip Generation (Production/Attraction).

Setiap pengembangan suatu kawasan akan mengakibatkan suatu bangkitan lintas dari kawasan tersebut. Tingkat bangkitan lalu-lintas tersebut ditantukan oleh beberapa faktor seperti kondisi jenis kegiatan yang dikembangkan, kondisi sosial ekonomi wilayah, luas wilayah kegiatan, intensitas kegiatan dan populasi penduduknya.

Trip Distribution.

Metoda trip distribution berguna untuk memperkirakan besarnya distribusi pergerakan yang dihasilkan oleh trip generation sehingga perencanaan kapasitas prasarana jalan yang dilakukan secara optimal.

Modal Split (Pemilihan Modal Pergerakan).

Tahapan ini bertujuan untuk menjabarkan setiap pergerakan dalam bentuk dalam pemilihan modal atau kendaraan untuk pergerakannya seperti kita ketahui bahwa pergerakan memerlukan modal atau sarana kendaraan untuk bergerak (bus, minibus, mobil pribadi, motor, becak, dsb). Berdasarkan asumsi-asumsi dan standar-standar tertentu, pemilihan modal pergerakan untuk kawasan perencanaan dapat diperhitungkan.

Trip Assigment (Pemilihan Rute).

Setelah mengetahui jenis kendaraan (beserta persentasenya) yang akan digunakan oleh seluruh pergerakan yang ada, perlu juga diketahui rute-rute mana yang akan dipilih oleh masing-masing pergerakan tersebut. Dengan diketahuinya rute-rute pergerakan tersebut maka dapat diperkirakan besarnya beban pergerakan yang akan terjadi pada tiap-tiap ruas dalam jaringan jalan yang ada.

Analisis peruntukan blok membagi kawasan dalam bentuk atau ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam, yang dituangkan dalam blok-blok peruntukan lahan, sehingga mudah dalam alokasi investasi, pengendalian, dan pengawasan

a) Kriteria Pengaturan Blok

Menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam;

Setiap blok memiliki kesamaan fungsi dan karakteristik yang akan

dibentuk;

Memiliki homogenitas pemanfaatan ruang dan kesamaan

karakteristik serta

kemungkinan pengembangannya (unit lingkungan);

Kebutuhan pemilahan dan strategi pengembangannya;

Secara fisik : mengikuti morfologi blok, pola/pattern dan ukuran blok, kemudahan implementasi dan prioritas strategi;

Pertimbangan lingkungan : keseimbangan dengan daya dukung

lingkungan, dan perwujudan sistem ekologi;

Tercipta peningkatan kualitas lingkungan kegiatan yang aman, nyaman, sehat dan menarik, serta berwawasan ekologis (ruang terbuka dan tata hijau);

b) Ukuran blok dan sub blok :

Ukuran terkecil 100 M X 100 M; dibatasi oleh dua jalan lokal atau

lingkungan.

Ukuran sedang 200 M X 100 M; dibatasi oleh dua jalan lokal.

Ukuran besar 500 M X 200 M; dibatasi oleh dua jalan kolektor.

Ukuran sub blok, minimal 50 M X 50 M; dibatasi oleh dua jalan lingkungan/setapak.

5) Analisis Peruntukan Lahan

Analisa Peruntukan Lahan bertujuan mengatur distribusi dan ukuran kegiatan manusia dan atau kegiatan alam, yang dituangkan dalam blok dan sub blok peruntukan lahan sehingga tercipta ruang yang produktif dan berkelanjutan.

Analisa Perumahan

Analisa Industri

Analisa Perdagangan dan Jasa

Analisa Pariwisata

Analisa Perikanan dan Kelautan

Analisa Pusat Pemerintahan

Analisa Pusat Pendidikan dan Penelitian

Analisa Fasilitas Pertahanan dan Keamanan

Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Non Hijau

6) Analisis Fasilitas Umum

Fasilitas Lingkungan bertujuan mengatur kebutuhan distribusi, luas`lahan dan ukuran fasilitas sosial ekonomi, yang diatur dalam struktur zona dan blok dan sub blok peruntukan sehingga tercipta ruang yang aman, nyaman, mudah, produktif dan berkelanjutan.

Untuk menganalisis fasilitas lingkungan digunakan :

Standar pelayanan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan

Umum untuk menganalisis kebutuhan fasilitas umum, social, perdagangan dan jasa.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Tabel 3.1.

Standar Kebutuhan Sarana Kota Bagi Lingkungan Permukiman No . Fasilitas Jumlah Penduduk Pendukung (orang) Luas Minimum (m2) A. RTH/RUANG TERBUKA

1 Tempat Bermain Lingkungan 250 250

2 Lap. OR/Tempat Bermain/Taman 3000 150

3 Lapangan OR 30000 8400

4 Gedung OR 30000 1000

5 Kolam Renang 30000 4000

6 Lapangan OR 120000 10000

7 Taman dan Tempat Bermain 120000 10000

8 Gedung OR 120000 10000

No . Fasilitas Jumlah Penduduk Pendukung (orang) Luas Minimum (m2)

10 Taman dan Tempat Rekreasi 480000 30000

11 Gedung OR Seni 480000 3000

12 Kompleks OR 1500000 70000

13 Taman Kota, Tempat Rekreasi,

Hutan Kota 1500000 50000 B. PENDIDIKAN 1 Taman Kanak-kanak 750 500 2 Sekolah Dasar 1500 3000 3 SLTP 15000 4000 4 SLTA 30000 4800 5 Perpustkaan 30000 500 6 Akademi 480000 5000 7 Perpustakaan 480000 1000 8 Museum 480000 3000 9 Perguruan Tinggi 1500000 20000 10 Perpustakaan 1500000 2000 C Kesehatan 1 Pos Kesehatan 3000 200 2 Puskesmas 30000 500 3 Rumah Sakit 30000 3000 4 Apotik 30000 400 5 Laboratorium Kesehatan 30000 300 6 Puskesmas Kecamatan/Balai Pengobatan 200000 2400

7 Rumah Sakit Pembantu Tipe C 480000 10000

8 Rumah Sakit Wilayah Tipe B 1500000 45000

9 Rumah Sakit Gawat Darurat 1500000 30000

D Ibadah

1 Musholla 3000 300

2 Mesjid Tk. Kelurahan 30000 2000

3 Tempat Ibadah Lainnya 60000 2000

4 Mesjid Kecamatan 200000 5000

5 Tempat Ibadah Lainnya 200000 2000

6 Mesjid Tk Sub Wilayah 480000 12000

7 Mesjid Wilayah 1500000 20000

8 Tempat Ibadah Lainnya 1500000 5000

E Fasilitas Sosial

1 Balai Warga 3000 300

2 Gedung Serbaguna 30000 500

3 Balai Rakyat/gedung serba guna 120000 2000

4 Gedung Jumpa Bakti/Serbaguna 480000 10000

5 Gedung Pertemuan Umum 1500000 5000

6 Gedung Seni Tradisional 5000

No . Fasilitas Jumlah Penduduk Pendukung (orang) Luas Minimum (m2) 8 Gedung Serbaguna 30000 500

9 Balai Rakyat/gedung serba guna 120000 2000

F Hiburan

1 Bioskop 30000 2000

2 Bioskop atau Theater 480000 3000

3 Gedung Hiburan/Rekreasi 1500000 6000 4 Bioskop 1500000 4000 5 Gedung Kesenian 1500000 10000 G Pemerintahan 1 Pos Kemanan 2 Kantor Kelurahan 30000 1000

3 Kantor Pelayanan Umum 30000 750

4 Pos Tramtib 30000 300

5 Pemadam Kebakaran 30000 300

6 Kantor Pos 30000 300

7 Kantor Kecamatan 200000 3750

8 Kantor Pelayanan Umum 200000 4200

9 KORAMIL/KOSEKTA 200000 2000

10 KUA/BP-4/Balai Nikah 200000 670

11 Pemadam Kebakaran 200000 1250

12 Kantor Pos/Telkom 200000 2500

13 Kantor Pemerintahan 1500000 25000

14 Kantor Pos Wilayah 1500000 6000

15 Kantor KOWILKO 1500000 4000

16 Kantor KODIM 1500000 3500

17 Kantor Telepon Wilayah 1500000 7500

18 Kantor PLN Wilayah 1500000 5000

19 Kantor PDAM 1500000 5000

20 Kantor Pengadilan Agama 1500000 3000

21 Kantor Marwil Kebakaran 1500000 3000

H Komersial 1 Warung 250 100 2 Tempat Perbelanjaan 6000 3000 3 Pasar Lingkungan 30000 10000 4 Pasar/pertokoan 60000 10000 5 Pusat Perbelanjaan/Pasar 480000 36000

6 Pusat Perbelanjaan Utama,

Pasar, Pertokoan 1500000 85000

7 Serba Ada (dept. Store), Bank-bank,

8 Perusahaan Swasta dan jasa lainnya.

I Fasilitas Sosial Lain

No . Fasilitas Jumlah Penduduk Pendukung (orang) Luas Minimum (m2)

2 Panti Latihan Kerja 200000 1000

J Fasilitas Lain 1 Gardu Listrik 3000 400 2 Telepon Umum 3000 400 3 Sampah 3000 400 4 Pangkalan/Parkir Umum A 6000 400 5 Pangkalan/Parkir Umum B 60000 2000 6 Depo Kebersihan 200000 200 7 Gardu Listrik 200000 500 8 Terminal Transit 480000 8000 9 Parkir Umum C 480000 13500

7) Analisis Kawasan Mitigasi Bencana

Bertujuan meniliti dan mengkaji sumber bencana, lingkup atau luasan dampak, dan kebutuhan pengendalian bencana, agar tercipta lingkungan permukiman yang aman, nyaman, dan produktif.

Komponen Analisis :

Sumber dan Macam Bencana

Frekuensi bencana;

Fasilitas dan jaringan penanggulangan bencana;

Cakupan wilayah terkena dampak;

Daya dukung dan daya hambat alam.

8) Analisis Prasarana Transportasi

Analisis transportasi mengatur dan menentukan kebutuhan jaringan pergerakan dan fasilitas penunjangnya, menurut struktur zona, blok dan sub blok peruntukan, sehingga tercipta ruang yang lancar, aman, nyaman, dan terpadu, berdasarkan pertimbangan distribusi penduduk, tenaga kerja, daya dukung lahan, daya dukung lingkungan jalan, daya dukung prasarana yang ada.

Komponen Analisis :

Angkutan Jalan Raya;

Angkutan Kereta Api Perkotaan; dan

9) Analisis Utilitas Umum

Analisis pengembangan jaringan utilitas sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, termasuk sistem makronya. Meneliti kemungkinan dimensi, lokasi, pemanfaatan ruang jalan sebagai jalur distribusi, dengan mempertimbangkan topografi, volume, debit, lokasi/lingkungan perencanaan, tingkat pelayanan, dsb.

Komponen Analisis : Air Minum Drainase Air Limbah Persampahan Kelistrikan Telekomunikasi Gas

Model-model analisis perencanaan utilitas umum

Air Bersih

Cara Pelayanan

Teknologi sistem penyediaan air bersih dapat dilakukan atas 2 cara pelayanan:

Penyedian air bersih dengan sistem perpipaan

Merupakan sistem yang menggunakan jaringan distribusi dan sambungan rumah yang dilengkapi dengan meteran air dan hidran umum.sumber air baku diperoleh dari sungai, waduk, air tanah dalam, mata air.yang diperoleh menjadi air minum.

Penyediaan air bersih dengan system non perpipaan

Berupa sumur gali, sumur pompa, sumur pompa tangan, terminal air, bak penampungan air hujan dan sebagainya.

Pengembangan Sistem

Pengaturan cara pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2005 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bertujuan untuk :

a) Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;

b)Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan ; dan

c)Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Cakupan Pelayanan

Cp = Pd x 100 Σ P

Cp = cakupan pelayanan (%)

Pd = estimasi penduduk yang dilayani (jiwa) Σp = total penduduk pada suatu kawasan (jiwa)

Kebutuhan Air

a) Kebutuhan Air Domestik

Qd = Pd x Qp 1000

Qd = Kebutuhan Air (m³/hari)

Pd = Penduduk yang dilayani (jiwa)

Qp = Alokasi Air per Kapita (liter/jiwa/hari) = 60 – 150 liter/jiwa/hari.

b) Kebutuhan Air Non Domestik Qnd = Σ Bi x Qi atau Σ Ai x Qi

Qnd = Kebutuhan Air (m³/hari) Bi = Unit Bangunan

Qi = Alokasi Air per Unit Bangunan (m³/unit/hari) atau per Unit luas (m³/ha/hari)

Ai = Luas Kawasan.

c) Total Kebutuhan Air Rata – Rata

Qr = Σ Qd + Σ Qn + Alokasi Kehilangan Air (20%)

Maksimum Harian

Q Maks = Qr x find

find = faktor maksimum (1, 1 – 1, 15)

Maksimum Jam Puncak

Fp = factor jam puncak (1, 5 - 1.75)

Kontinuitas Aliran

Q = V x A x 1000

Q = Debit Air (liter/detik) V = Kecepatan Air (m/detik) = 0, 3 – 1, 6 m/detik

A = penampang basah (m²) = ¼ x π x d² (untuk pipa)

Gambar 3.3.

MULAI

Studi/rencana yang ada Air bersih Persampahan Air limbah Drainase Kondisi Eksisting Sistem on site Sistem off site

Karakteristik wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kecamatan Majauleng: Kebutuhan Sanitasi

Sistem sanitasi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Mamuju Tengah : Rencana Pola Ruang

Rencana jaringan lahan Rencana kepadatan Kondisi sosial ekonomi

REVIEW

Alternatif Pengembangan Sistem Prasarana Sanitasi Air bersih Persampahan Air limbah Drainase Evaluasi Alternatif Kualitas Pelayanan Efisiensi Kesinambungan Koordinasi Instansi PDAM Dinas Kebersihan Dinas PU

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Sanitasi Air bersih

Persampahan Air limbah Drainase

Analisa Kebutuhan Diameter Pipa

Hf = 10, 666 x Q1, 85 x L C1, 85 x D4, 85

Hf = Kehilangan tekanan (m) Q = Debit Air (m³/detik) C = Koefisien kekasaran pipa

(100 – 130)

D = Diameter pipa (m) L = Panjang pipa (m)

hf = Σ k x V² 2g

hf = kehilangan tekanan minor (M) k = koefisien

V = kecepatan air (m/detik)

G = percepatan grafitasi (m/detik²) Pipa Melingkar

Untuk analisa pipa melingkar digunakan program (software) "Loop" atau "Epa-Net".

Persampahan

Cara PelayananTeknologi sistem penanganan sampah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

Penanganan secara “onsite” misalnya dengan menimbun sampah pada

lubang sampah yang telah penuh pada halaman rumah.

Penanganan secara “off site” dengan mengumpulkan sampah dan mengangkut serta membuangnya menuju tempat pembuangan akhir (tpa) sampah.

Efektifitas pengelolaan sampah dilakukan dengan melakukan prinsip 3 R yaitu :

Pemanfaatan kembali/daur ulang (recycling) sampah, misalnya : daur

ulang sampah kertas, plastic, logam, kayu dan sebagainya, memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos.

Pengurangan volume sampah (reduce), misalnya : membuat kemasan

ORGANISASI

SAMPAH

PEMBIAYAAN PENGATURAN

TEKNIS OPERASIONAL PERAN SERTA MASYARAKAT

Membuang/memusnahkan sampah (refuse).dengan sanitary landfill,

incinerator.

Sistem Pengelolaan Sampah

Ada 5 komponen/subsistem pengelolaan sampah yang sangat menunjang keberhasilan, yaitu :

Subsistem organisasi

Subsistem pembiayaan

Subsistem pengaturan

Subsistem teknis operasional

Subsistem peran serta masyarakat

Kelima komponen/subsistem akan saling mempengaruhi keberhasilan

pengelolaan sampah sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 3.4.

Sistem Pengelolaan Persampah

Faktor faktor Pengaruh Pengembangan Sistem

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem adalah:

Rencana tata ruang dan pengembangannya

Kepadatan dan penyebaran penduduk

Karakteristik lingkungan fisik, budaya dan sosial ekonomi

Karakteristik sampah

Iklim dan musim

lokasi pembuangan akhir

Peraturan-peraturan/aspek legal nasional dan daerah setempat

Biaya pengelolaan

Cakupan Pelayanan

Cp = Pd x 100% Σ P

Cp = cakupan pelayanan (%)

Pd = estimasi penduduk yang dilayani (jiwa)

ΣP = total penduduk pada suatu kawasan (jiwa)

Timbulan Sampah

Timbulan Sampah Domestik

Vsd = Pd x Tsd x fr/1000

Vsd = Volume timbulan sampah (m³/hari) Pd = Penduduk yang dilayani (jiwa)

Tsd =Timbulan sampah perkapita (liter/jiwa/hari) = 1, 5 – 2, 5 liter/jiwa/hari

fr = Faktor pengurangan = 10 – 20%.

Timbulan Sampah Non Domestik

Vsnd = Σ Bi x Tsndi atau Σ Ai x Tsndi

Vsnd = Volume timbulan sampah (m³/hari)

Bi = Unit bangunan

Ai = Luas kawasan

Tsndi = Timbulan sampah per unit bangunan (m³/ha/hari) atau

per unit luas (m³/ha/hari)

Kebutuhan Areal TPA

1, 25 R ( 1 – P ) V =

D.100 A = V X Nd

V = Volume sampah (m³)

D= Density sampah (kg/m³)

P = Pengurangan volume sampah setelah pemadatan d = Ketinggian sampah padat (m)

N= Rencana usia TPA (tahun).

Air Limbah

Cara PelayananTeknologi sistem pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan 2 cara penanganan, yaitu:

Sistem pembuangan air limbah setempat, misalnya : cubluk, cubluk modifikasi, septic tenk untuk perseorangan/rumah tangga.

Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat (IPAL).

Pengembangan Sistem

Pengaturan cara pelayanan berdasarkan pertimbangan-pertinbangan, sebagai berikut:

Adanya kecenderungan menurunnya luasan kapling perumahan yang

dibangun pada saat ini dan masa mendatang.

Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit

pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat, agar tidak mencemari air tanah dangkal.

Sistem pembuangan air limbah terpusat diperuntukkan bagi kawasan

padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pemilihan lokasi instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan

aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.

Lokasi pembuangan akhir hasil pengolahan air limbah yang berbentuk

cairan wajib memperhatikan factor-faktor pengamanan, pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Dalam pemilihan teknologi penanganan air limbah, diperlukan pertimbangan terhadap factor-faktor sebagai berikut :

Kepadatan penduduk

Penyediaan air bersih

Porositas tanah

Kedalaman air tanah

Topografi

Kemampuan membangun

Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Bidang Resapan

L = N Q 2 DI

L = panjang saluran (meter) N = jumlah pemakai (jiwa)

Q = debit air limbah (liter/orang/hari) D = dalam saluran (meter)

I = kecepatan infiltasi rencana (liter/m²/hari)

Drainase

Sistem Drainase

Sistem drainase biasanya direncanakan dengan memanfaatkan alur-alur alamiah yang ada, sehingga pola aliran mengarah kearah sungai-sungai induk yang ada.

Berdasarkan Pola pengalirannya sistem drainase dapat dibedakan :

Pola gravitasi : saluran tersier, saluran sekunder, saluran primer, badan air penerima.

Pola pemompaan : Saluran tersier, saluran sekunder, saluran primer,

kolam penampung + Stasiun pompa , badan air penerima.

Berdasarkan luas cotchment yang dilayani, sistem drainase dapat dibedakan :

Sistem Makro Drainase : berkaitan penanggulangan banjir sungai, anak

sungai.

Sistem Mikro Drainase : berkaitan penanggulangan banjir, genangan

Kapasitas Ekonomis Saluran

Bentuk saluran disesuaikan dengan daya dukung tanah, kapasitas optimal dan kemudahan pemeliharaan. Kapasitas saluran ditentukan dengan mempertimbangkan tata guna lahan cathcment area saluran karena perbedaan resiko ekonomis dari wilayah yang dilayani, seperti contoh pada tabel berikut.

Tabel 3.2.

Contoh Kapasitas (q) Berdasarkan Intensitas Hujan (Tahun)

Perhitungan Debit Saluran

Q = 2, 778 C A I

Q = Debit air (liter/detik)

C = Koefisien pengaliran

= 0, 3 – 0, 9

A = Luas daerah pengaliran (Ha)

I = Intensitas hujan (mm/jam)

Perhitungan Kecepatan Aliran N

O Tata guna lahan

Kapasitas (Q) berdasarkan intensitas hujan (tahun) 1. Kompleks Perumahan Q-2 2. Kota sedang/kecil Q-3

3. Kota besar (daerah komersial, industri) Q-4

4. Wilayah Industri Menengah Q-5

V = in x R ⅔ x S ½

V = Kecepatan aliran (m/detik)

n = Koefisien kekasaran

R = Radius hidrolis (m²/m)

S = Slope saluran.

10) Analisis Amplop Ruang

Terciptanya ruang yang akomodatif terhadap berbagai jenis kegiatan yang direncanakan, dalam mewujudkan keserasian dan keasrian lingkungan, dengan menetapkan intensitas pemanfaatan lahan didalam kawasan (image arsitektur, selubung bangunan, KDB, KLB, KDH, KDNH) Komponen Analisis :

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)Perhitungan intensitas ruang ditentukan sebagai berikut:

Perhitungan luas lantai adalah jumlah luas lantai yang

diperhitungkan sampai batas dinding terluar.

Luas lantai ruangan beratap yang mempunyai dinding lebih dari

1,20m dihitung 100%.

Luas lantai beratap yang bersifat terbuka atau mempunyai dinding

tidak lebih dari 1,20m, dihitung 50% selama tidak melebihi 10% dari luas denah yang diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan

Overstek atap yang melebih 1,50m maka luas mendatar

kelebihannya dianggap sebagai lantai denah.

Teras tidak beratap yang mempunyai dinding tidak lebih dari 1.20m di atas lantai teras, tidak diperhitungkan.

Untuk perhitungan luas lantai di bawah tanah diperhitungkan seperti luas lantai di atas tanah dengan batasan Koefisien Tapak Besmen yang telah ditetapkan.

Luas ruang bawah tanah (besmen) melewati batas-batas area perencanaan atau berada di bawah prasarana kota atau di bawah ruang terbuka publik ditentukan lebih lanjut dengan surat keputusan bupati.

Luas lantai bangunan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam perhitungan KLB asal tidak melebihi dari 50% KLB yang telah ditetapkan. Jika melebihi, maka diperhitungkan 50% terhadap KLB.

Bangunan Khusus untuk parkir yang bukan merupakan bangunan pelengkap, luas lantainya diperbolehkan mencapai 200% dari KLB yang ditetapkan dan perletakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan intensitas ruang untuk sebuah area perencanaan harus melalui surat keputusan Walikota.

Ketinggian BangunanKetinggian bangunan dalam petunjuk opersional ini adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung dari lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan tinggi bangunan adalah jarak dari lantai dasar sampai dengan puncak atap bangunan yang dinyatakan dalam meter. Ketinggian lantai dasar suatu bangunan diperkenankan mencapai 1.2m di atas tinggi rata-rata tanah atau jalan di sekitarnya. Jika pada sebuah area perencanaan terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan berdasarkan jalan masuk utama ke persil, dengan memperhatikan keserasian lingkungan. Apabila sebuah persil berada dibawah titik ketinggian bebas banjir, maka tinggi lantai dasar ditetapkan setinggi 1.2m dari titik ketinggian bebas banjir yang telah ditetapkan. Perhitungan ketinggian sebuah bangunan ditentukan sebagai berikut:

Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi dan

bentuk arsitektural bangunannya.

Jarak vertikal lantai bangunan ke lantai berikutnya maksimal 5m

disesuaikan dengan fungsi bangunannya (kecuali bangunan ibadah, industri, gedung olah raga, bangunan monumental, dan bangunan gedung serba guna)

Lantai mesanin dihitung dalam ketentuan intensitas ruang.

Penggunaan rongga atap diperhitungkan dalam ketentuan

intensitas ruang.

Penambahan lantai atau tingkat suatu bangunan harus

mendapatkan persetujuan bupati.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah (RTRWKab). Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disebut GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana yang sama. Ketentuan mengenai GSB dan GSJ adalah sebagai berikut:

Ruang terbuka diantara GSJ dan GSB harus digunakan sebagai unsur penghijauan atau daerah resapan air hujan dan atau utilitas umum dan atau jalur pejalan kaki.

Untuk kawasan pusat kota, ruang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas penunjang seperti kedai tempat makan/minum, pos keamanan berupa bangunan sementara. Atau bisa juga sebagai tempat parkir dengan tetap menyediakan jalur pejalan minimal 50% dari keseluruhan ruang terbuka tersebut.

Penggunaan-penggunaan tersebut harus memenuhi ketentuan dan

standar yang berlaku tanpa mengurangi persyaratan unsur penghijuan dan atau daerah resapan air hujan.

Perhitungan GSB menggunakan rumus untuk Rumija yang lebih besar dari 8m sama dengan 0.5 kali lebar Rumija ditambah 1m. Untuk Rumija yang kurang dari 8m, GSB sama dengan 0.5 kali lebar Rumija. Selain harus memenuhi persyaratan untuk GSB dan GSJ, tata letak bangunan harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas, atau lazim dikenal dengan GSB samping dan belakang. Ketentuan mengenai jarak bebas ini ditentukan oleh jenis peruntukan tanah dan ketinggian bangunan baik untuk bangunan di atas tanah maupun di bawah tanah atau besmen. Ketentuan mengenai jarak bebas adalah sebagai berikut:

Pada bangunan renggang, jarak bebas samping maupun belakang

ditetapkan 4m pada lantai dasar, dan pada setiap penambahan lantai, jarak bebas di atasnya ditambah 0.5m dari jarak bebas lantai dibawahnya sampai mencapai jarak bebas terjauh 15m. Ketentuan ini berlaku untuk bangunan selain bangunan rumah tinggal dan bangunan industri.

Pada bangunan industri dan gudang renggang, ditetapkan jarak bebasnya adalah 5m pada lantai dasar, dan setiap penambahan

lantai, jarak bebas di atasnya ditambah 0.5m dari jarak bebas lantai dibawahnya.

Jarak bebas bangunan renggang pada kawasan cagar budaya atau

kawasan khusus diatur dalam ketentuan mengenai cagar budaya atau kawasan khusus.

Untuk bangunan berderet/rapat, jarak bebas diperkenankan tidak

ada sampai dengan lantai ke delapan, setelah lantai ke delapan, maka untuk lantai selanjutnya ditambah 0.5m dari jarak bebas lantai dibawahnya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk bangunan rumah tinggal.

Koefisien Dasar HijauKoefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang. Ketentuan umum mengenai KDH adalah sebagai berikut:

Koefisien dasar hijau (KDH) ditetapkan sesuai dengan peruntukkan

dalam rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. KDH minimal 10% pada daerah sangat padat/padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah.

Untuk perhitungan KDH secara umum, digunakan rumus: 100 %

-(KDB + 20%KDB)

Ruang Terbuka Hijau yang termasuk dalam KDH sebanyak mungkin

diperuntukkan bagi penghijauan/penanaman di atas tanah. Dengan demikian area parkir dengan lantai perkerasan masih tergolong RTH sejauh ditanami pohon peneduh yang ditanam di atas tanah, tidak di dalam wadah/container kedap air.

KDH tersendiri dapat ditetapkan untuk tiap-tiap klas bangunan dalam kawasan-kawasan bangunan, dimana terdapat beberapa klas bangunan dan kawasan campuran.

D. Analisis Kelembagaan dan Peran Masyarakat

Analisis kelembagaan dan peran serta masyarakat, dengan mengkaji struktur kelembagaan yang ada, fungsi dan peran lembaga, meknisme peran

masyarakat, termasuk media serta jaringan untuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian serta pengawasan. Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan atau dalam bentuk kelompok (organisasi kemasyarakatan/LSM, organisasi keahlian/profesi, dll).

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan adalah (lihat gambar berikut):

a) Berdasarkan kesepakatan dan hasil kerjasama antar stakesholder; b) Sesuai dengan aspirasi publik;

c) Kejelasan tanggung jawab ;

Adanya sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan yang transparan dan

terbuka bagi publik;

Terbuka kemungkinan untuk mengajukan keberatan dan gugatan;

Kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses pembangunan.

Gambar 3.5.

Proses Keterlibatan Pelaku Pembangunan dalam Penyusunan Rencana

E. Perumusan Konsep dan Strategi Pengembangan Kawasan Perencanaan

Didasarkan pada hasil analisis serta identifikasi potensi permasalahan pengembangan kawasan perkotaan, dalam tahap ini lebih lanjut dirumuskan konsep dan strategi pengembangan tata ruang kawasan di masa yang akan datang. Di dalamnya tercakup, perumusan :

1. Fungsi dan Peran Kawasan Perencanaan

Pelaku Keterlibatan dalam Perencanaan

Pelaksanaan oleh Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat Konsultan Masyarakat Pemerintah Forum Stakeholder Forum Stakeholder Survai Program Pemerintah Penyusunan Rencana Arahan Pemerintah Analisis & Interpretasi Rencana yang Disepakati Perangkat Pengendalian Pelaksanaan Indikasi Program

2. Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perencanaan

3. Strategi Pengembangan Tata Ruang Kawasan Perencanaan 4. Prioritas Pengembangan Sub Kawasan Perencanaan

F. Penyusunan Rencana Teknis Ruang (RDTR)

Didasarkan pada konsep dan strategi yang telah dirumuskan, maka lebih lanjut dapat dirumuskan RDTR Kawasan Perencanaan di Kota Makssar yang meliputi:

1. Tujuan Penataan BWP (Kawasan Perencanaan)

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian.

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi subzona peruntukan yang antara lain meliputi hutan lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya, zona perlindungan setempat, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan RTNH, ke dalam blok-blok. Rencana pola ruang dimuat dalam peta yang juga berfungsi sebagai zoning map bagi peraturan zonasi.

Rencana pola ruang RDTR terdiri atas: a) zona lindung yang meliputi:

1) zona hutan lindung;

2) zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya yang meliputi

3) zona bergambut dan zona resapan air;

4) zona perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai,

5) zona sekitar danau atau waduk, dan zona sekitar mata air;

6) zona RTH kota yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan pemakaman;

7) zona suaka alam dan cagar budaya;

8) zona rawan bencana alam yang antara lain meliputi zona rawan tanah longsor,

9) zona rawan gelombang pasang, dan zona rawan banjir; dan

b) Zona budi daya yang meliputi:

1) zona perumahan, yang dapat dirinci ke dalam perumahan dengan kepadatan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam rumah susun, rumah kopel, rumah deret, rumah tunggal, rumah taman, dan sebagainya); zona perumahan juga dapat dirinci berdasarkan kekhususan jenis perumahan, seperti perumahan tradisional, rumah sederhana/sangat sederhana, rumah sosial, dan rumah singgah;

2) zona perdagangan dan jasa, yang meliputi perdagangan jasa deret dan perdagangan jasa tunggal (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam lokasi PKL, pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, dan sebagainya);

3) zona perkantoran, yang meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta;

4) zona sarana pelayanan umum, yang antara lain meliputi sarana pelayanan umum pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana pelayanan umum kesehatan, sarana pelayanan umum olahraga, sarana pelayanan umum sosial budaya, dan sarana pelayanan umum peribadatan;

5) zona industri, yang meliputi industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar, industri kecil, dan aneka industri;

6) zona khusus, yang berada di kawasan perkotaan dan tidak termasuk ke dalam zona sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 yang antara lain meliputi zona untuk keperluan pertahanan dan keamanan, zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan zona khusus lainnya;

7) zona lainnya, yang tidak selalu berada di kawasan perkotaan yang antara lain meliputi zona pertanian, zona pertambangan, dan zona pariwisata; dan

8) zona campuran, yaitu zona budidaya dengan beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran.

3. Rencana Jaringan Prasarana;

a) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Rencana pengembangan jaringan pergerakan merupakan seluruh jaringan primer dan jaringan sekunder pada BWP yang meliputi jalan arteri, jalan

kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, dan jaringan jalan lainnya yang belum termuat dalam RTRWKab Mamuju Tengah, yang terdiri atas:

1) Jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder; 2) Jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder; 3) Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;

4) Jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder; dan 5) Jaringan jalan lainnya

b) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan merupakan penjabaran dari jaringan distribusi dan pengembangannya berdasarkan prakiraan kebutuhan energi/kelistrikan di BWP yang termuat dalam RDTR Kota Kecamatan Tobadak, yang terdiri atas:

1) Jaringan subtransmisi yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari sumber daya besar (pembangkit) menuju jaringan distribusi primer (gardu induk) yang terletak di BWP;

2) Jaringan distribusi primer (jaringan SUTUT, SUTET, dan SUTT) yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari jaringan subtransmisi menuju jaringan distribusi sekunder;

3) Jaringan distribusi sekunder yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan daya listrik tegangan rendah ke konsumen, yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung berupa gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer (20 kv) menjadi tegangan sekunder (220 v /380 v).

c) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri atas:

1) rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa penetapan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon;

2) rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa penetapan lokasi stasiun telepon otomat, rumah kabel, dan kotak pembagi;

3) rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS);

4) rencana pengembangan sistem televisi kabel termasuk penetapan lokasi stasiun

5) rencana penyediaan jaringan serat optik; dan

6) rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi. d) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Rencana pengembangan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum, yang terdiri atas:

1) sistem penyediaan air minum wilayah kota yang mencakup sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;

2) bangunan pengambil air baku;

3) pipa transmisi air baku dan instalasi produksi; 4) pipa unit distribusi hingga persil;

5) bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan 6) bak penampung.

e) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Rencana pengembangan jaringan drainase terdiri atas:

1) sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan; dan

2) rencana kebutuhan sistem jaringan drainase yang meliputi rencana jaringan primer, sekunder, tersier, dan lingkungan di BWP;

f) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Jaringan air limbah meliputi sistem pembuangan air limbah setempat (onsite) dan/atau terpusat (offsite).

Sistem pembuangan air limbah setempat, terdiri atas: 1) bak septik (septic tank); dan

2) instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). g) Rencana Pengembangan Prasarana Laiinya

Penyediaan prasarana lainnya direncanakan sesuai kebutuhan pengembangan BWP, misalnya BWP yang berada pada kawasan rawan bencana wajib menyediakan jalur evakuasi bencana yang meliputi jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara yang terintegrasi baik untuk skala kabupaten/kota, kawasan, maupun lingkungan.

Jalur evakuasi bencana dapat memanfaatkan jaringan prasarana dan sarana yang sudah ada.

Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan.

Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya bertujuan untuk

mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki,

mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan Sub BWP lainnya.

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan lokasi pelaksanaan salah satu program prioritas dari RDTR.

5. Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan sebagaimana diatur dalam pedoman ini.

Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:

a) program perwujudan rencana pola ruang di BWP yang meliputi:

Perwujudan zona lindung pada BWP termasuk didalam pemenuhan

kebutuhan RTH; dan

Perwujudan zona budi daya pada BWP

b) program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP yang meliputi:

perwujudan pusat pelayanan kegiatan di BWP; dan

perwujudan sistem jaringan prasarana untuk BWP

c) program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya yang terdiri atas:

perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan;

pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan;

pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan; dan/atau

pelestarian/pelindungan blok/kawasan.

d) program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim, dapat sebagai kelompok

program tersendiri atau menjadi bagian dari kelompok program lainnya, disesuaikan berdasarkan kebutuhannya.

G. Penyusunan Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi memuat materi wajib yang meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pengaturan zonasi.

Materi wajib adalah materi yang harus dimuat dalam peraturan zonasi. Sedangkan materi pilihan adalah materi yang perlu dimuat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

1. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan.

Ketentuan teknis zonasi terdiri atas:

1) Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.

2) Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu

beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;

pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi;

pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah

ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Contoh: dalam sebuah zona perumahan yang berdasarkan standar teknis telah cukup jumlah fasilitas peribadatannya, maka aktivitas rumah ibadah termasuk dalam klasifikasi T.

3) Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan-persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

4) Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.

2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi:

1) KDB Maksimum;

KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.

2) KLB Maksimum;

KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan.

3) Ketinggian Bangunan Maksimum; dan 4) KDH Minimal.

KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.

Beberapa ketentuan lain dapat ditambahkan dalam intensitas pemanfaatan ruang, antara lain meliputi:

1) Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimum;

KTB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan KDH minimal. 2) Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimum;

3) Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum; dan

Kepadatan bangunan atau unit maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan

faktor kesehatan (ketersediaan air bersih, sanitasi, sampah, cahaya matahari, aliran

udara, dan ruang antar bangunan), faktor sosial (ruang terbuka privat, privasi, serta

perlindungan dan jarak tempuh terhadap fasilitas lingkungan), faktor teknis (resiko

kebakaran dan keterbatasan lahan untuk bangunan atau rumah), dan faktor ekonomi

(biaya lahan, ketersediaan, dan ongkos penyediaan pelayanan dasar). 4) Kepadatan Penduduk Maksimal.

3. Ketentuan Tata Bangunan

Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.

Komponen ketentuan tata bangunan minimal terdiri atas:

1) GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika;

2) tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika, dan parasarana;

3) jarak bebas antarbangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan; dan

4) tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.

4. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi dapat berupa prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur sepeda, bongkar muat, dimensi jaringan jalan, kelengkapan jalan, dan kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

5. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan terdiri atas:

1) ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar antara lain transfer of development rights (TDR) dan air right development yang dapat diatur lebih lanjut dalam RTBL.

2) ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Insentif dapat berbentuk kemudahan

perizinan, keringanan pajak, kompensasi, imbalan, subsidi prasarana, pengalihan hak membangun, dan ketentuan teknis lainnya. Sedangkan disinsentif dapat berbentuk antara lain pengetatan persyaratan, pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, pengenaan denda, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana kawasan.

3) ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.

Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.