BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Ikan

Ikan merupakan salah satu sumber zat gizi penting bagi proses kelangsungan hidup manusia. Manusia telah memanfaatkan ikan sebagai bahan

pangan sejak beberapa abad yang lalu. Sebagai bahan pangan, ikan mengandung gizi utama berupa protein,lemak,vitamin, dan mineral. Kandungan lemak tidak jenuhnya dapat meningkatkan kecerdasan dan mencegah kolesterol. Ikan juga

merupakan bahan makanan yang mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh, di samping itu nilai biologisnya

mencapai 90% dengan jaringan pengikat sedikit sehingga mudah dicerna dan harganya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan sumber protein lain. Disamping itu, ikan juga dijadikan sebagai bahan obat-obatan, pakan ternak, dan

lainnya (Adawyah, 2008).

2.2 Budidaya Ikan

Kegiatan budidaya ikan merupakan jenis usaha perikanan yang hampir semua proses produksinya dapat ditargetkan sesuai dengan keinginan, sejauh manusia dapat memenuhi persyaratan pokok dan pendukung kehidupan serta

pertumbuhan ikan yang optimal. Usaha ini pernah menunjukkan hasil yang memuaskan hingga Indonesia menjadi produsen ikan papan atas di dunia yaitu

Namun belakangan ini terjadi penurunan jumlah konsusmsi ikan. Hal lain,

dengan semakin memburuknya mutu lingkungan karena perkembangan masyarakat, membuat lingkungan tambak semakin terpuruk dari tahun ketahun.

Daerah pertambakan merupakan daerah akhir pembuangan kegiatan di bagian atas (up land) yang syarat dengan polutan.

Secara garis besar, polutan dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

Pertanian, industri, dan pemukiman. Pada saluran kawasan pertambakan yang tidak terpelihara, tentu akan merupakan perangkap yang baik bagi polutan

tersebut, sehingga gagal dalam usaha pemeliharaan ikan semakin besar. Untuk itu perencanaan dan pemeliharaan saluran harus diperhitungkan dengan baik sehingga dapat mengurangi beban polutan tersebut (Mai, 2006).

2.3 Pengertian Ikan Nila

Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini berasal dari

Afrika, tepatnya afrika bagian timur pada tahun 1969 dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia sekaligus hama di setiap sungai dan danau Indonesia.

Ikan nila mempunyai nama ilmiah Oreochromis niloticus dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Nile Tilapia. Ikan nila bukanlah ikan asli perairan

Indonesia, melainkan ikan introduksi (ikan yang berasal dari luar Indonesia, tetapi sudah dibudidayakan di Indonesia). Bibit ikan ini didatangkan ke Indonesia secara resmi oleh Balai Penelitian Perikanan Air Tawar pada tahun 1969 dari Taiwan ke

Sesuai dengan nama Latinnya Oreochromis niloticus berasal dari sungai

Nil di Benua Afrika. Awalnya ikan ini mendiami hulu sungai Nil di Uganda. Selama bertahun-tahun, habitatnya semakin berkembang dan bermigrasi ke arah

selatan (kehilir) sungai melewati danau Raft dan Tanganyika sampai ke Mesir.Dengan bantuan manusia, ikan nila sekarang sudah tersebar sampai kelima benua meskipun habitat yang disukainya adalah daerah tropis dan sub tropis.

Sedangkan di wilayah beriklim dingin , ikan nila tidak dapat hidup baik (Suyanto, 2009). Pada awalnya ikan nila dikenal dengan namaTilapia nilotica. Aristoteles

dan rekan-rekannya memberi nama itu sekitar tahun 300 tahun SM. Mengingat Mesir kuno bukan satu-satunya negeri yang menghargai nila tetapi di kawasan Junani juga telah dikenal sebagai penggemar ikan nila sehingga diyakini telah

menamakan Tilapia nilotica (ikan Nil) pada waktu.

Nila adalah nama khas Indonesia yang diberikan oleh pemerintah

Indonesia melalui Direktur Jenderal Perikanan sejak tahun 1972. Klasifikasi ilmiah

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Osteichtyes

Ordo : Perciformes

Famili : Cichlidae

Genus : Oreochromis

Ikan peliharaan yang berukuran sedang, panjang total (moncong hingga

ujung ekor) mencapai sekitar 30 cm dan kadang ada yang lebih dan ada yang kurang dari itu. Sirip punggung (pinnae dorsalis) dengan 16-17 duri tajam dan

11-15 jari-jari duri lunak dan sirip dubur (pinnae analis) dengan 3 duri dan 8-11 jari-jari.

Tubuh berwarna kehitaman atau keabuan dengan beberapa pita gelap

melintang (belang) yang makin mengabur pada ikan dewasa. Ikan nila yang masih kecil belum tampak perbedaan alat kelaminnya. Setelah berat badannya

mencapainya 50 gram dapat diketahui perbedaan antara jantan dan betina.

Ikan nila tergolong ikan pemakan segala (omnivora) seperti plankton, alga, crustacean, insect dan organisme benthos. Ikan nila memiliki sifat-sifat

unggul antara lain efisien dalam pemanfaatan pakan, pertumbuhannya cepat,bergizi tinggi dan dagingnya mirip dengan kakap merah. Ikan nila hidup di

perairan yang dalam dan luas maupun di kolam yang sempit dan dangkal seperti sungai, waduk, rawa, dan tambak air payau (Suyanto, 2009).

Ikan nila merupakan sumber protein hewani murah bagi konsumsi

manusia, karena budidayanya mudah. Budidaya dilakukan di kolam-kolam atau di tangki pembesaran. Pada budidaya intensif, ikan nila tidak dianjurkan

dicampurkan dengan ikan lain karena memiliki perilaku agresif.

Hal berikut yang perlu diperhatikan adalah kualitas air kolam pemeliharaan. Kualitas air yang kurang baik akan mengakibatkan pertumbuhan

2.3.1 Jenis-Jenis Ikan Nila

Semenjak pertama kali ikan nila datang pada tahun 1969 ke Indonesia, sudah banyak mengalami perkembangan, khususnya dalam perbaikan genetis

yang dilakukan oleh Balai Penelitian Perikanan Air Tawar (BPPAT), Balai Benih Induk (BBI), Balai Benih Air Tawar (BBAT), dan lembaga penelitian lainnya. Selain melakukan pemuliaan genetis, pemerintah juga mendatangkan strain baru

yang berasal dari Filipina, Taiwan, dan Thailand. Dengan terciptanya strain baru ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan dipasaran tidak kalah bersaing

khususnya pasar ekspor.

Berikut beberapa jenis ikan nila yang cukup dikenal dan digemari, baik oleh petani maupun konsumen.

a. Nila Gift (Genetic Improvement of Farmed Tilapias) Dikembangkan oleh

International Center for Living Aquatic Research Management

(ICLARM) pada tahun 1987 dengan dukungan dari Asian Development Bank dan Unites Nations Development Programe (UNDP). Strain ini merupakan hasil seleksi dan persilangan ikan nila dari Kenya, Israel,

Senegal, Ghana, Singapura, Thailand, Mesir, dan Taiwan.

b. Nila Best (Bogor Enhanced Strain Tilapias) Merupakan salah satu ikan

unggulan yang dihasilkan pada tahun 2008. Mempunyai fisik yang mirip dengan nila gift. Merupakan hasil seleksi yang menggunakan populasi dasar yang salah satunya bersumber dari ikan nila gift generasi keenam.

nila danau tempeh, nila gift generasi ketiga, dan nila gift generasi keenam

(generasi terakhir).

c. Nila Gesit (Genetically Supermale Indonesian Tilapias) Yang berarti ikan

nila yang secara genetis diarahkan menjadi jantan super. Ikan ini dihasilkan di BBPBAT Sukabumi hasil kerja sama dengan IPB dan BBPBAT. Rintisannya sudah dimulai sejak 2001 dan dirilis tahun 2007.

Sumber gennya berasal dari nila Gift G3.

d. Nila Jica (Japan for International Cooperation Agency) Jica adalah sebuah

lembaga donor dari Jepang. Tahun 2002, Jica bekerja sama dengan BBAT Jambi melakukan rekayasa genetis strain ikan nila hasil penelitian

Kagoshima Fisheries Research Station , Jepang di Jambi. Tahun 2004

dihasilkan ikan nila unggul yang dinamakan strain Jica. Sebagian masyarakat Jambi menyebut nila strain Jica dengan nama nila kagoshima.

e. Nila Nifi (National Inland Fishery Institute) Disebut juga nila Bangkok. Nifi pertama kali didatangkan dari Thailand pada tahun 1989. Dikenal juga sebagai nila merah atau nirah. Ada juga menyebutnya mujarah

(mujair merah) atau kakap merapi. Pertumbuhannya lebih cepat dari ikan nila lokal. Keunggulan lainnya mampu menghasilkan keturunan yang

dominan jantan. Ikan ini kemungkinan merupakan hasil persilangan antara mujair dengan nila O.aureus, O.zilii, O.hornorum f.

f. Nila Nirwana (Nila Ras Wanayasa) Berasal dari Wanayasa, Purwakarta,

Wanayasa, di Purwakarta, Jawa Barat dan FPK, Institut Pertanian Bogor.

Dikenalkan kepada masyarakat tahun 2006 akhir. Gennya berasal dari nila gift dan nila get (Genetically Enhanced of Tilapias).

g.Nila hitam Merupakan strain ikan nila yang pertama kali didatangkan dari Taiwan. Karena begitu akrabnya masyarakat dengan ikan nila ini sehingga tidak heran jika ada yang menyebutnya dengan ikan nila lokal. Memiliki

keunggulan mudah berkembang biak, pertumbuhan badannya cepat, serta pemakan plankton dan tanaman air lunak yang tumbuh di dalam kolam.

h. Nila Cangkringan Merupakan nila yang berasal dari Cangkringan. Ikan nila merah ini merupakan hasil pemuliaan genetis dari strain nifi, citralada, Singapura, dan Filipina oleh BAT atau BBI Cangkringan. Strain ini

sebenarnya belum resmi dirilis ke masyarakat.

i. Nila Larasati Dikenal juga dengan nila janti. Ikan nila strain ini merupakan

hasil pemuliaan BBI Janti di Klaten. Memiliki keseragaman warna sampai 90% warna merah (Wiryanta ,2010).

j. Jenis nila unggul yang direkomendasikan sebagai bibit untuk pembesaran

secara cepat ( 2,5 bulan panen) adalah nila merah hasil silangan (hibrida), nila Gesit dan nila Best (Carman, 2010).

2.3.2 Habitat ikan Nila

Habitat artinya lingkungan hidup tertentu sebagai tempat tumbuhan atau hewan hidup dan berkembang biak (Suyanto, 2009). Ikan nila memiliki eurihaline

dapat hidup di lingkungan air tawar, air payau dan air asin. Kadar garam air yang

disukai antara 0 – 35 permil.

Ikan nila air tawar dapat dipindahkan ke air asin dengan poses adaptasi

yang bertahap. Kadar garam air dinaikkan sedikit demi sedikit. Pemindahan ikan nila secara mendadak ke dalam air yang kadar garamnya sangat berbeda dapat mengakibatkan kematian pada ikan (Suyanto, 2009).

Nila dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan perairan dengan alkalinitas rendah atau netral. Nilai ph 7 – 8. Batas pH yang mematikan

adalah 11 (Carman, 2010).

Suhu atau temperatur air sangat berpengaruh terhadap metabolisme dan pertumbuhan organism serta mempengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi

organisme perairan. Suhu kolam atau perairan yang masih bisa ditolitir ikan nila

asalah 15–37 o

C. Suhu optimum untuk pertumbuhan ikan nila adalah 25-30 o

C. Oleh karena itu ikan nila cocok dipelihara di dataran rendah sampai dataran tinggi

hingga ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk pemijahan,

suhu ideal untuk bisa menghasilkan telur dan larva adalah 22–37 o

2.3.3 Ekologi Ikan Nila

C (Wiryanta, 2010).

Pada pemeliharaan benih, debit air yang dibutuhkan berkisar 0.5

liter/detik. Ikan nila dapat hidup pada suhu 25-300 C; pH air 6.5–8.5; oksigen terlarut > 4 mg/I dan kadar ammoniak (NH3) < 0.01 mg/I; kecerahan kolam

Ikan nila dapat memanfaatkan plankton dan perifiton, serta dapat

mencerna Blue Green Algae. Ikan nila umumnya matang kelamin mulai umur 5-6 bulan. Ukuran matang kelamin berkisar 30-350 g. Rasio betina: jantan berkisar

antara (2-5):1, keberhasilan pemijahan berkisar 20-30% per minggu dengan jumlah telur antara 1-4 butir/gram induk. Ikan nila mempunyai pertumbuhan cepat, rata-rata pertumbuhan harian dapat mencapai 4,1 gram/hari (Dinas

Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2010).

2.3.4 Makanan dan Kebiasaan Makan Ikan Nila

Secara umum jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seekor ikan rata-rata berkisar antar 5–6% dari bobot tubuhnya/hari. Akan tetapi, jumlah tersebut dapat berubah-ubah karena berbagai faktor, salah satunya adalah suhu lingkungan. Suhu

air juga berpengaruh terhadap aktifitas metabolisme. Ukuran ikan juga berpengaruh terhadap jumlah makanan yang dikonsumsi. Ikan yang berukuran

kecil membutuhkan makanan lebih banyak karena laju pertubuhannya sangat pesat. Dalam kegiatan budidaya, benih ikan dapat diberi makan sampai 50% bobot biomassa/hari (Pusat Penyuluhan Perikanan 2011).

Menurut Nikolsky (1963), dalam Hasmardy (2003), makanan ikan terdiri dari makanan utama, makanan pelengkap dan makanan tambahan. Makanan

utama yaitu makanan yang biasa dimakan dalam jumlah besar. Makanan pelengkap yaitu makanan yang ditemukan di dalam saluran pencernaan dalam jumlah yang sangat sedikit. Selain itu, terdapat juga makanan pengganti yaitu

penyaring makanan dan parasit. Ikan dapat juga dikelompokkan menjadi jenis

ikan pemakan plankton, pemakan tumbuhan, ikan buas dan sebagainya.

Pakan ikan nila diperairan alami adalah plankton, tumbuhan air yang lunak

serta caing. Benih ikan nila suka mengkonsumsi zooplankton seperti Rotatoria, Copepoda dan Cladocera. Ikan nila dewasa mampu mengumpulkan makanan berbentuk plankton dengan bantuan lendir (mucus) dalam mulut (Dinas Kelautan

dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2010). Kebiasaan makan ikan dapat diduga berdasarkan morfologi mulut. Bentuk dan letak mulut sangat erat

hubungannya dengan jenis makanan yang menjadi kesukaan ikan. Mulut berfungsi untuk menangkap dan mengambil makanan. Kemampuan ikan beradaptasi terhadap makanannya menyebabkan adanya perbedaan ukuran serta

bentuk mulut ikan Backman (1962), dalam Hasmardy (2003).

2.4 Pengertian Tambak

Pengertian tambak atau kolam menurut (Mai, 2006) adalah badan air yang berukuran 1 m2 hingga 2 ha yang bersifat permanen atau musiman yang terbentuk secara alami atau buatan manusia Istilah kolam biasanya digunakan untuk tambak

yang terdapat di daratan dengan air tawar, sedangkan tambak untuk air payau atau air asin.Menurut (Mai, 2006) menyebutkan salah satu fungsi tambak bagi

ekosistem perairan adalah terjadinya pengkayaan jenis biota air. Bertambahnya jenis biota tersebut berasal dari pengenalan biota-biota yang dibudidayakan.

2.4.1 Persyaratan Tambak

b. Tambak tidak bocor

c. Dasar tambak bebas dari bekas vegetasi d. Ada bagian caren dan pletaran

e. Kedalaman air mampu menampung sedikitnya 80 cm f. Ada penampungan air/tandon

2.4.2 Jenis-Jenis Tambak

Jenis-jenis tambak yang ada di Indonesia meliputi: tambak intensif, tambak semi intensif, tambak ekstensif atau tradisional. Perbedaan dari ketiga

jenis tambak tersebut terdapat pada teknik pengelolaan mulai dari padat penebaran, pola pemberiaan pakan, serta sistem pengelolaan air dan lingkungan (Widigdo, 2000).

Hewan yang dibudidayakan dalam tambak adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Tambak intensif dibuat dengan ukuran antara 0,2 – 0,5

ha per petakan tambak, untuk memudahkan pengelolaan air dan pengawasannya. Budidaya secara intensif menerapkan padat penebaran tinggi dan pengelolaan optimal.Padat penebaran ikan nila antara 30 – 50 ekor/m2.Pemberian pakan

dilakukan 4 – 6 kali sehari.Hasil panen yang diharapkan adalah 4 – 8 ton/ha/musim untuk ikan nila (Khordi, 2010).

Tambak semi intensif biasanya tidak seluas tambak ekstensif yaitu sekitar 0,5- 1 ha. Sedangkan tambak ekstensif atau tradisional adalah tambak yang sistem pengelolaannya benar-benar bergantung pada kemurahan alam. Benih ikan

ditangkap/dipanen.Karena itu, tambak berisi puluhan atau bahkan ratusan spesies

ikan.Padat penebaran pada tambak tradisional ditingkatkan hingga mencapai 15 ekor/m2 dengan persiapan tambak yang baik, meliputi pengeringan, pembajakan,

pemupukan dan pengapuran.ikan dapat diberi pakan tambahan secukupnya selama 3 – 4 hari sekali. Hasil panen dapat mencapai 800 – 900 kg/ha/musim (Khordi, 2010).

2.4.3 Lokasi Tambak

Sukses tidaknya usaha budidaya ikan di tambak dapat ditentukan pula

dengan langkah awal yang sangat urgent, dalam hal ini penentuan lokasi untuk mendukung kebutuhan biologis udang yang dipelihara harus terpenuhi.Pemilihan lokasi untuk budidaya ikan sangatlah mutlak dilakukan demi terpenuhinya

persyaratan teknis baik dari segi lingkungan maupun dari segi fisik/lahan.Persyaratan lokasi/ lahan untuk tambak pembesaran ikan secara umum

tidak jauh berbeda dengan jenis ikan lainnya (Mai, 2006).

2.4.4 Kualitas Air Tambak

Kualitas air sangat penting untuk dilihat sebagai sumber utama dalam

usaha budidaya ikan. Dalam hal penilaian air, yang terpenting adalah: a) mempunyai jumlah yang cukup; b) tidak keruh; c) pH sekitar 7,0; d) salinitas

tidak pernah lebih dari 40 ppt; e) tidak berada pada daerah polluted area baik dari jenis logam dan organo-chlorin serta pestisida. Kualitas air yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan penurunan produksi dan akibatnya keuntungan yang

Kualitas air sangat penting untuk dilihat sebagai sumber utama dalam

usaha budidaya ikan. Dalam hal penilaian air, yang terpenting adalah: a) mempunyai jumlah yang cukup; b) tidak keruh; c) pH sekitar 7,0; d) salinitas

tidak pernah lebih dari 40 ppt; e) tidak berada pada daerah polluted area baik dari jenis logam dan organo-chlorin serta pestisida. Kualitas air yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan penurunan produksi dan akibatnya keuntungan yang

diperoleh akan menurun dan bahkan dapat menyebabkan kerugian akibat matinya ikan (Darmono, 2001).

2.5 Pengertian Logam Berat

Logam berat adalah unsur-unsur kimia dengan bobot jenis lebih besar dari 5 gr/cm3, terletak di sudut kanan bawah system perodik, mempunyai afinitas yang

tinggi terhadap unsur S dan biasanya bernomor atom 22 sampai 92 dari III – VII. Faktor yang menyebabkan logam berat termasuk dalam kelompok zat pencemar

adalah karena adanya sifat-sifat logam berat yang tidak terurai (non degradable)

dan mudah diabsorbsi (Darmono, 1995).

Sifat toksisitas logam berat dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok,

yaitu bersifat toksik tinggi,sedang dan rendah. Logam berat yang bersifat toksik tinggi terdiri dari unsur Hg, Cd, Pb, Cu, dan Zn. Berdasarkan toksik sedang terdiri

dari unsur-unsur Cr, Ni dan Co, sedangkan bersifat toksik rendah terdiri atas unsure Mn dan Fe.

Kandungan kelompok anorganik logam di perairan alami sangat rendah

bersifat esensial dibutuhkan dalam proses kehidupan biota akuatik. Kelompok

elemen esensial maupun non esensial dapat bersifat toksik atau racun bagi kehidupan biota akuatik terutama apabila terjadi apabila terjadi peningkatan

kadarnya dalam perairan.

Semua logam berat dapat menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap organisme pada batas dan kadar tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh jenis logam,

pengaruh interaksi antar logam dan jenis racun lainnya, spesies hewan daya permeabilitas organisme dan mekanisme detoksisasi serta pengaruh lingkungan

seperti suhu, pH dan oksigen.

Selain suhu dan pH, salinitas dan kesadahan juga mempengaeuhi toksisitas logam berat. Penurunan pH dan salinitas perairan menyebabkan toksisitas logam

berat semakin besar. Lain halnya dengan suhu, toksisitas logam berat semakin tinggi dengan meningkatnya suhu. Kesadahan yang tinggi dapat mengurangi

toksisitas logam berat karena logam berat dalam air dengan kesadahan tinggi membentuk senyawa kompleks yang mengendap dalam air. Logam berat yang terdapat di perairan dapat diketahui melalui media air, sedimen maupun

organisme air.

2.5.1 Pencemaran Logam Berat

Menurut Connell dan Miller (1995), logam berat adalah suatu logam dengan berat jenis lebih besar.Logam ini memiliki karakter seperti berkilau, lunak atau dapat ditempa, mempunyai daya hantar panas dan listrik yang tinggi serta

logam berat adalah unsur yang mempunyai nomor atom lebih besar dari 21 dan

terdapat di bagian tengah daftar periodik.

Logam berat adalah istilah yang digunakan secara umum untuk kelompok

logam dan metaloid dengan densitas lebih besar dari 5 g/cm3, terutama pada unsure seperti Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb dan Zn. Berbeda dengan logam biasa, logam berat biasanya menimbulkan efek khusus pada makhluk hidup.

Logam berat dapat menjadi bahan racun yang akan meracuni tubuh makhluk hidup, tetapi beberapa jenis logam masih dibutuhkan oleh makhluk

hidup, walaupun dalam jumlah yang sedikit (Palar, 2008).

Pencemaran logam berat terhadap lingkungan terjadi karena adanya proses yang erat hubungannya dengan penggunaan logam tersebut dalam kegiatan

manusia, dan secara sengaja maupun tidak sengaja membuang berbagai limbah yang mengandung logam berat ke lingkungan.

Daya toksisitas logam berat terhadap makhluk hidup sangat bergantung pada spesies, lokasi, umur (fase siklus hidup), daya tahan (detoksikasi) dan kemampuan individu untuk menghindarkan diri dari pengaruh polusi. Toksisitas

pada spesies biota dibedakan menurut kriteria sebagai berikut : biota air, biota darat, dan biota laboratorium. Sedangkan toksisitas menurut lokasi dibagi menurut

kondisi tempat mereka hidup, yaitu daerah pencemaran berat, sedang, dan daerah nonpolusi.

Umur biota juga sangat berpengaruh terhadap daya toksisitas logam,

toksisitas logam juga bergantung pada daya detoksikasi individu yang

bersangkutan, dan faktor kesehatan sangat mempengaruhi (Palar, 2008).

2.5.2 Kandungan Logam Berat dalam Biota Air

Kebanyakan logam berat secara biologis terkumpul dalam tubuh organisme, menetap untuk waktu yang lama dan berfungsi sebagai racun kumulatif (Darmono,1995). Keberadaan logam berat dalam perairan akan

berpengaruh negatif terhadap kehidupan biota. Logam berat yang terikat dalam tubuh organisme yaitu pada ikan akan mempengaruhi aktivitas organisme

tersebut.

Menurut Darmono (2001), logam berat mauk ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup melalui beberapa jalan, yaitu saluran pernafasan,pencernaan, dan

penetrasi melalui kulit. Di dalam tubuh hewan logam diadsorbsi darah berikatan dengan protein darah yang kemudian didistribusikan keseluruh bagian tubuh.

2.5.3 Toksisitas Logam Berat pada Jenis Ikan

Ikan merupakan salah satu organisme air yang rentan terhadap pencemaran logam berat. Ikan dapat memasukkan logam berat yang berasal dari

air atau sedimen kedalam tubuhnya hingga 100-1000 kali lebih besar dari lingkungannya (Darmono, 2001). Logam berat akan terakumulasi dalam tubuh

ikan melalui air dan pakan yang terkontaminasi. Proses bioakumulasi logam dalam jaringan ikan cukup bervariasi, tergantung pada jenis logam dan spesies ikan. Ikan mempunyai kemampuan untuk menghindar dari cemaran logam berat

menyebabkan kematian pada beberapa spesies ikan, terutama ikan yang

habitatnya pada perairan dangkal (Darmono, 2001).

2.6 Logam Berat Kadmium (Cd)

Kadmium (Cd) adalah logam kebiruan yang lunak termasuk golongan II B tabel berkala dengan konfigurasi elektron [Kr] 4d105s2. Unsur ini bernomor atom 48,mempunyai bobot atom 112,41 g/mol dan densitas 8,65 g/cm3. Titik didih dan

titik lelehnya berturut-turut 765˚C dan 320,9˚C. Kadmium (Cd) merupakan racun bagi tubuh manusia. Waktu paruhnya 30 tahun dan terakumulasi pada ginjal,

sehingga ginjal mengalami disfungsi kadmium (Cd) yang terdapat dalam tubuh manusia sebagian besar diperoleh melalui makanan dan tembakau dan hanya sejumlah kecil dari air minum dan polusi udara.

Logam Kadmium (Cd) mempunyai penyebaran yang sangat luas di alam.Hanya ada satu jenis mineral kadmium yaitu greennockite (CdS) yang selalu

ditemukan bersamaan dengan mineral spalerite (ZnS). Mineral greennockite

sangat jarang ditemuka n di alam , sehingga dalam ekspolitasi logam kadmium, biasanya merupakan hasil sampingan dari peristiwa peleburan dan refining

bijih-bijih seng (Zn). Pada konsentrat bijih-bijih seng terdapat 0,2-0,3% logam kadmium. Artinya seng menjadi sumber utama dari logam kadmium (Palar, 2008).

Adapun sifat fisik dan sifat kimia kadmium (Cd), yaitu : 1. Sifat Fisik

a. Logam berwarna putih keperakan

b. Mengkilap

d. Titik lebur rendah

e. Akan kehilangan kilapnya jika beradadalam udara yang basah atau lembab dan akan mengalami kerusakan bila terkena uap ammonia dan

sulfur hidroksida. 2. Sifat Kimia

a. Kadmium (Cd) tidak larut dalam basa

b. Larut dalam H2SO4 encer dan HCL encer

c. Beraksi dengan halogen dan nonhalogen seperti S, Se, P

d. Dalam udara terbuka, jika dipanaskan akan membentuk asap coklat CdO

e. Memiliki ketahanan korosi yang tinggi

f. CdI2 larut dalam alkohol

2.6.1 Sumber Kadmium (Cd)

Kadmium (Cd) yang terdapat di dalam lingkungan pada kadar yang rendah berasal dari kegiatan penambangan seng (Zn), timah (Pb), dan kobalt (Co) serta kuprum (Cu). Sementara dalam kadar tinggi, Kadmium (Cd) berasal dari emisi

industry antara lain dari hasil sampingan penambangan, peleburan seng (Zn) dan timbal (Pb).

Sumber pencemaran dan paparan Kadmium (Cd) berasal dari polusi udara,rokok,air sumur,makanan yang tumbuh di daerah pertanian yang tercemar kadmium (Cd),fungsida,pupuk, serta cat. Paparan dan toksisitas kadmium (Cd)

Dalam lingkungan sumber kadmium (Cd) yang masuk ke perairan berasal dari :

1. Uap, debu dan limbah dari pertambangan timah dan seng. 2. Air bilasan dari elektroplating.

3. Besi, tembaga dan industri logam yang menghasilkan abu dan uap serta air limbah dan endapan yang mengandung kadmium (Cd).

4. Seng yang digunakan untuk melapisi logam mengandung kira-kira 0,2 %

Cd, semua Cd ini akan masuk ke perairan melalui proses korosi dalam kurun waktu 4-12 tahun.

5. Pupuk fosfat dan endapan sampah.

2.6.2 Kegunaan Kadmium (Cd)

Kadmium merupakan logam yang sangat penting dan banyak

kegunaannya, khususnya untuk electroplating (pelapisan elektrik) serta galvanisasi karena cadmium memiliki keistimewaan nonkorosif. Kadmium

banyak digunakan dalam pembuatan alloy, pigmen warna pada cat, keramik, plastik, stabilizer plastik, katoda untuk Ni-Cd pada baterai, bahan fotografi, pembuatan tabung TV, karet, sabun, kembang api, percetakan tekstil, dan pigmen

untuk gelas dan email gigi (Widowati, 2008).

Pemanfaatan kadmium dan persenyawaannya meliputi:

a. Senyawa CdS dan CdSeS yang banyak digunakan sebagai zat warna. b. Senyawa Cd sulfat (CdSO4) yang digunakan dalam industri baterai yang

berfungsi sebagai pembuatan sel wseton karena memiliki potensial voltase

stabil.

d. Senyawa dietil-Cd yang digunakan pembuatan tetraetil-Pb.

e. Senyawa Cd-stearat untuk perindustrian polivinilkorida sebagai bahan untuk stabilizer.

Kadmium dalam konsentrasi rendah banyak digunakan dalam industri pada proses pengolahan roti, pengolahan ikan, pengolahan minuman serta industri tekstil.

2.6.3 Metabolisme Kadmium dalam Tubuh

Keracunan akut yang disebabkan oleh kadmium ini dapat terjadi pada

pekerja di industri-industri yang berkaitan dengan logam ini.Keracunan akut terjadi karena pada pekerja terkena paparan uap logam kadmium (Cd) atau kadmium oksida (CdO).Keracunan bersifat kronis yang disebabkan oleh daya

racun yang dibawa oleh logam kadmium, terjadi dalam selang waktu yang sangat pajan.Peristiwa ini terjadi karena kadmium masuk ke dalam tubuh dalam jumlah

yang kecil sehingga dapat ditolerir tubuh pada saat tersebut (Palar, 2008).

Kadmium dapat masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia melalui berbagai cara, yaitu:

a. Dari udara yang tercemar, misalnya asap rokok dan asap pembakaran batu bara

b. Melalui wadah/tempat berlapis kadmium yang digunakan untuk tempat makanan atau minuman

c. Melalui kontaminasi perairan dan hasil perairan yang tercemar Kadmium

e. Melalui konsumsi daging yang diberi obat anthelminthes yang

mengandung kadmium.

Absorpsi kadmium melalui gastrointestinal lebih rendah dibandingkan

absorpsi melalui respirasi, yaitu sekitar 5-8%.Absorpsi kadmium meningkat bila terjadi defisiensi kalsium (Ca), besi (Fe) dan rendah protein dalam makanan.

Defisiensi kalsium akan merangsang sintesis ikatan Ca-protein sehingga

akan meningkatkan absorpsi kadmium, sedangkan kecukupan seng dalam makanan dapat menurunkan absorpsi kadmium. Hal ini diduga karena seng

merangsang produksi metalotionin (Widowati,2008).

Kadmium ditransformasikan dalam darah yang berikatan dengan sel darah merah yang memilki protein berat molekul rendah, yaitu metalotionin (MT) yang

memilki berat molekul 6000, banyak mengandung sulfhidril, dan dapat mengikat 11% kadmium dan seng. Metalotionin (MT) memiliki daya ikat yang sama

terhadap beberapa jenis logam berat sehingga kandungan logam berat bebas dalam jaringan berkurang. Kemungkinan besar pengaruh toksisitas kadmium disebabkan oleh interaksi antara kadmium dan protein tersebut sehingga

memunculkan hambatanterhadap aktivitas kerja enzim.Metalotionin merupakan protein yang sangat peka dan akurat sebagai indikator pencemaran.Hal itu

didasarkan pada suatu fenomena alam dimana logamlogam bisa terikat di dalam jaringan tubuh organisme karena adanya protein (polipeptida) yang 26-33% mengandung sistein.Setelah toksik memasuki darah, toksik didistribusikan dengan

kuat terhadap hati dan ginjal. Kadar kadmium pada hati dan ginjal bervariasi

tergantung pada kadar total kadmium dalam tubuh. Apabila metalotionin (MT) hepar dan ginjal tidak mampu lagi melakukan detoksifikasi, maka akan terjadi

kerusakan hati dan ginjal (Widowati, 2008).

Kadmium memiliki afinitas yang kuat terhadap ginjal dan hati.Pada umumnya, sekitar 50-75% kadmium dalam tubuh terdapat pada kedua organ

tersebut. Kadmium dalam tubuh akan dibuang melalui feces sekitar 3-4 minggu setelah terpapar kadmium dan melalui urin. Pada manusia, sebagian besar

kadmium diekskresikan melalui urin, sedangkan pada hewan sebagian besar kadmium diekskresikan melalui feces (Widowati, 2008).

2.6.4 Batas Cemaran Logam Berat Kadmium (Cd)

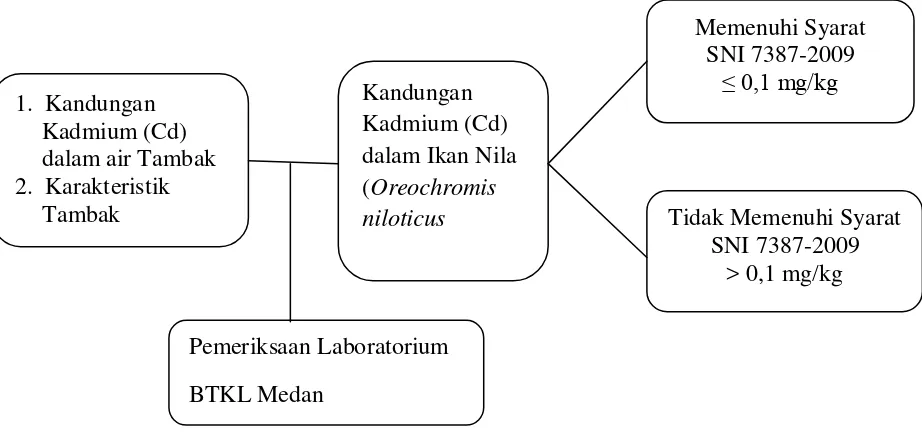

Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7387:2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan yang disusun antara lain dengan

memperhatikan Keputusan Ditjen POM No. 03725/B/SK/VII/1989 disebutkan bahwa batas maksimum cemaran logam kadmium (Cd) pada ikan dan hasil olahannya yaitu sebesar 0,1 mg/kg pada ikan dan hasil olahannya.

2.6.5 Efek Kadmium (Cd)

2.6.5.1 Efek kadmium (Cd) Terhadap Tumbuhan dan Hewan

Kadmium aliran limbah dari industri terutama berakhir di tanah dan badan air.Hal ini dapat berasal dari produksi misalnya seng, implikasi bijih fosfat dan pupuk.Kadmium juga terdapat di udara melalui pembakaran sampah rumah

berakhir di tanah setelah pupuk diterapkan pada lahan pertanian dan sisanya dari

kadmium yang berakhir di permukaan air ketika limbah dari produksi pupuk dibuang oleh perusahaan produksi.Kadmium dapat diangkut melalui jarak yang

jauh ketika diserap oleh lumpur.Lumpur ini kaya kadmium yang dapat mencemari air permukaan maupun tanah.

Kadmium dapat terserap untuk bahan organik dalam tanah. Ketika

kadmium hadir di tanah itu bisa sangat berbahaya, karena serapan melalui makanan akan meningkat. Tanah yang diasamkan meningkatkan serapan

kadmium oleh tanaman.Hal ini merupakan potensi bahaya binatang yang tergantung pada tanaman untuk bertahan hidup.

Kadmium dapat terakumulasi dalam tubuh bintang tersebut, terutama

ketika makan beberapa tanaman.Sapi mungkin memiliki jumlah besar kadmium dalam ginjalnya karena ini.Cacing tanah dan organisme tanah penting lainnya

sangat rentan untuk keracunan kadmium.Cacing bisa mati pada konsentrasi sangat rendah dan memiliki konsekuensi bagi struktur tanah. Ketika konsentrasi kadmium di tanah tinggi mereka dapat mempengaruhi proses mikroorganisme

tanah dan ancaman ekosistem seluruh tanah (Darmono, 2001).

2.6.5.2 Efek kadmium (Cd) Terhadap Kesehatan Manusia

Menurut darmono (2001), efek kadmium terhadap kesehatan manusia dapat bersifat akut dan kronis. Kasus keracunan akut kadmium kebanyakan melalui saluran pernapasan, misalnya menghisap debu dan asap kadmium

Gejala yang timbul berupa gangguan saluran pernapasan, mual, muntah,

kepala pusing dan sakit pinggang.Akibat dari keracunan akut ini dapat menimbulkan penyakit paru-paru yang akut dan kematian.Efek kronis terjadi

dalam selang waktu yang sangat panjang.Peristiwa ini terjadi karena kadmium yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang kecil sehingga dapat ditolerir oleh tubuh.

Efek akan muncul saat daya racun yang dibawa kadmium tidak dapat lagi ditolerir tubuh karena adanya akumulasi kadmium dalam tubuh. Efek kronis dapat

dikelompokkan menjadi lima kelompok (Palar, 2008), yaitu: a. Efek Kadmium Terhadap Ginjal

Ginjal merupakan organ utama dari dari sistem urinaria hewan tingkat

tinggi dan manusia.Pada organ ini terjadi peristiwa akumulasi dari bermacam-macam bahan termasuk logam kadmium.Kadmium dapat menimbulkan gangguan

dan bahkan kerusakan pada sistem kerja ginjal terutama ekskresi protein.Kerusakan ini dapat dideteksi dari tingkat atau kandungan protein yang terdapat dalam urin. Petunjuk lain berupa adanya asam amino dan glukosa dalam

urin, ketidaknormalan kandungan asam urat serta Ca dan Protein dalam urin. b. Efek Kadmium Terhadap Paru-paru

Keracunan yang disebabkan oleh kadmium lebih tinggi bila terinhalasi melalui saluran pernapasan daripada saluran pencernaan. Efek kronis kadmium akan muncul setelah 20 tahun terpapar kadmium. Akan muncul pembengkakan

c. Efek Kadmium Terhadap Tulang

Serangan yang paling hebat karena kadmium adalah kerapuhan tulang.Efek ini telah menggoncangkan dunia internasional sehingga setiap orang

dilanda rasa takut terhadap pencemaran.Efek ini timbul akibat kekurangan kalsium dalam makanan yang tercemar kadmium, sehingga kalsium darah digantikan oleh logam kadmium yang ada.Pada akhirnya kerapuhan pada

tulang-tulang penderita yang dinamakan itai-itaidisease. d. Efek Kadmium Terhadap Darah dan Jantung

Efek kronis kadmium dapat pula menimbulkan anemia karena CdO.Penyakit ini karena adanya hubungan antara kandungan kadmium yang tinggi dalam darah dengan rendahnya hemoglobin.

e. Efek Kadmium Terhadap Sistem Reproduksi

Daya racun yang dimiliki oleh kadmium juga mempengaruhi system

reproduksi dan organ-organnya.Pada konsentrasi tertentu kadmium dapat mematikan sel-sel sperma pada laki-laki.Hal inilah yang menjadi dasar bahwa akibat terpapar uap logam kadmium dapat mengakibatkan impotensi. Impotensi

yang terjadi dapat dibuktikan dengan rendahnya kadar testoteron dalam darah.

2.6.6 Kadmium (Cd) dalam Lingkungan

Logam kadmium dan bentuk-bentuk persenyawaannya dapat masuk ke lingkungan, terutama sekali merupakan efek samping dari aktivitas yang dilakukan manusia. Dapat dikatakan bahwa semua industri yang melibatkan

tangga dan pembakaran bahan bakar fosil karena secara alami bahan bakar

mengandung kadmium, penggunaan pupuk fosfat buatan.

Dalam strata lingkungan, kadmium dan persenyawaannya ditemukan

dalam banyak lapisan. Secara sederhana dapat diketahui bahwa kandungan kadmium akan dapat dijumpai di daerah-daerah penimbunan sampah dan aliran hujan, selain dalam air buangan (Palar, 2008).

Kadmium akan mengalami biotransformasi dan bioakumulasi dalam organisme hidup (tumbuhan, hewan dan manusia). Dalam tubuh biota perairan

jumlah logam yang terakumulasi akan terus mengalami peningkatan dengan adanya proses biomagnifikasi di badan air. Di samping itu, tingkatan biota dalam system rantai makanan turut menentukan jumlah kadmium yang terakumulasi.

Dimana pada biota yang lebih tinggi stratanya akan ditemukan akumulasi kadmium yang lebih banyak (Widowati,2008).

2.7 Accaptable Daily Intake Logam Berat Pada Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan

minuman untuk dikonsumsi manusia (SNI, 2009). Untuk itu sudah seharusnya bahan pangan terbebas dari bahan-bahan pencemar yang besifat toksik bagi tubuh

manusia. Karena adanya cemaran pada makanan yang akan di konsumsi dapat merugikan dan berdampak buruk bagi kesehatan dan jiwa manusia. Guna melindungi konsumen dari kerugian akibat pencemaran makanan, maka

Salah satu contoh bahan pencemar yang telah ditentukan nilai batas

maksimumnya dalam bahan pangan adalah logam berat. Hal ini dikarenakan logam berat yang sifatnya dapat terakumulasi dan tidak dapat di ekskresikan

sepenuhnya dari dalam tubuh dan menimbulkan dampak parah dalam jangka waktu yang lama. Batas maksimum kadmium (Cd) dalam makanan hasil laut yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Departemen Kesehatan RI tahun 2009

adalah sebesar 0,1 mg/kg (SNI, 2009).

ADI didefinisikan sebagai besarnya asupan harian suatu zat kimia yang

bila dikonsumsi seumur hidup, tampaknya tanpa risiko berarti berdasakan semua fakta yang diketahui pada saat itu. Istilah asupan harian yang dapat diterima (Acceptable Daily Intake=ADI) oleh komite gabungan FAO dan WHO mengenai

zat tambahan makanan pada tahun 1991. Selanjutnya digunakan untuk uji toksikologik dan reevaluasinya terhadap sejumlah besar zat tambahan yang

meninggalkan residu dan zat kimia dalam makanan (Hariyanto, 2012).

Logam berat yang terakumulasi dalam tubuh ikan diukur untuk mengetahui konsentrasi logam yang ada di dalam tubuh, sehingga dapat

menentukan batas aman untuk mengkonsumsi ikan dan batas aman untuk konsumsi manusia. Organisasi Internasional WHO telah merumuskan aturan

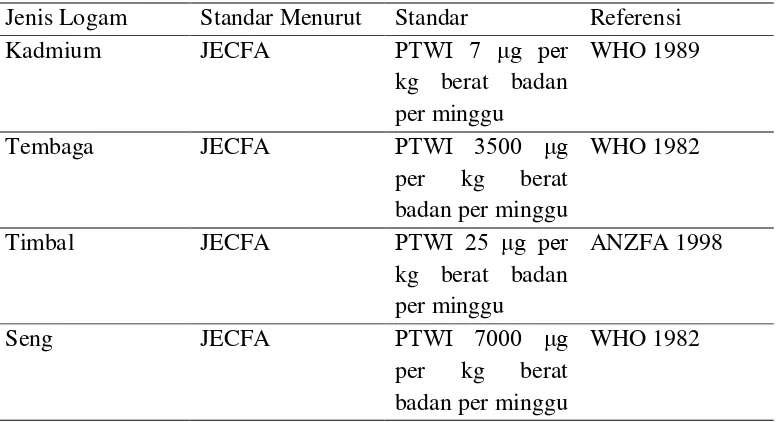

untuk mengkonsumsi ikan yang terakumulasi mengkonsumsi ikan yang terakumulasi logam berat. Pada tabel 2.1 menunjukkan aturan untuk mengkonsumsi ikan yang terakumulasi logam berat dan data-data tersebut

Tabel 2.1Batas Aman Konsentrasi Logam yang dapat Diterima Secara

PTWI = Provisional Tolerable Weekly Intake (Konsumsi yang diperbolehkan setiap minggunya)

JEFCA = Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

2.8 Metode Pengolahan Sampah di TPA

Pembuangan akhir sampah adalah rangkaian atau proses terakhir dalam system pengelolaan sampah pada suatu tempat yang telah dipersiapkan, aman, serta tidak mengganggu lingkungan. Menurut Sastrawijaya (2009) sistem

pembuangan akhirsampah adalah sebagai berikut : 1. Sistem Open Dumping (pembuangan terbuka)

Sistem open dumping merupakan sistem yang tertua yang dikenal manusia dalam sistem pembuangan sampah. Sampah hanya dibuang/ditimbun tanpa ada perlakuan khusus, sehingga dapat menimbulkan gangguan pada lingkungan.

permukaan dan air tanah, bahaya kebakaran dan menimbulkan asap tebal yang

berkepanjangan.

Keuntungan menggunakan sistem open dumping antara lain :

a. Investasi awal paling murah dibandingkan dengan sistem yang lain b. Biaya operasi rendah

c. Tidak memerlukan teknologi tinggi

d. Mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perubahan volume sampah e. Dapat menampung berbagai macam sampah tanpa harus disortir terlebih

dahulu, kecuali sampah yang diklasifikasikan berbahaya atau beracun. Kerugian menggunakan sistem open dumping antara lain :

a Potensi pencemarannya terhadap lingkungan tinggi, sehingga lokasi harus

berjauhan dari wilayah pemukiman kota b Memerlukan lahan yang relatif luas

2. Sistem Controlled landfill

Controlled landfill adalah sistem open dumping yang telah diperbaiki atau ditingkatkan dan peralihan teknik open dumping dan sanitary landfill.Pada sistem

ini penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh dengan timbunan sampah yang telah dipadatkan atau setelah mencapai tahap/periode

tertentu.Penutupan dengan tanah ini tidak dilakukan setiap hari, tetapi dengan periode waktu yang lebih panjang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan adanya pencemaran, tetapi dengan biaya yang relatif masih rendah

(Royadi, 2006).

Sistem sanitary landfill dianggap cara yang lebih baik karena sampah

padat yang datang langsung diproses dengan penimbunan tanah di atasnya pada hari itu juga sehingga tidak menimbulkan masalah pencemaran. Namun cara ini

ternyata kurang efisien karena memerlukan areal yang luas, memerlukan alat-alat yang besar dan manajemen yang baik. Sanitary landfill juga diduga dapat menimbulkan masalah pencemaran di bawah tanah sehingga dapat terjadi

penurunan kualitas lingkungan karena dapat mencemari sumber air tanah dan air permukaan (Suyono, 2014).

Resiko yang tidak dapat dihindarkan dari pembuangan sampah di landfill

adalah terbentuknya gas dan lindi yang dipengaruhi oleh dekomposisi dari mikroba dan iklim, sifat dari sampah dan iklim pengoperasian sampah di landfill.

Perpindahan gas dan lindi dari landfill ke lingkungan sekitarnya menyebabkan dampak yang serius pada lingkungan, selain berdampak buruk terhadap kesehatan

juga dapat menyebabkan dampak-dampak yang lain, yaitu sebagai berikut : a. Kebakaran dan peledakan

b. Kerusakan pada tanaman

c. Bau yang tidak sedap

d. Pencemaran air tanah, udara dan pencemaran global (Royadi, 2006)

2.8.1 Persyaratan Lokasi TPA

Mengingat besarnya potensi dalam menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maka pemilihan lokasi TPA harus dilakukan dengan seksama dan

Menular dan Penyehatan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 281 Tahun 1989

dijelaskan tentang persyaratan penentuan lokasi TPA sampah. Ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Lokasi untuk penempatan TPA harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. Jarak terhadap pemukiman minimal 3 km.

b. Jarak terhadap sumber air baku untuk air minum (mata air, sumur, danau dan lain-lain) minimal 200 meter. Hal ini mengingat, bahwa hasil

dekomposisi sampah dapat meresap melalui lapisan tanah dan menimbulkan pencemaran terhadap sumber air tersebut.

c. Tidak terletak pada daerah banjir, hal ini mengingat kemungkinan

terbawanya sampah TPA oleh air yang akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan.

d. Tidak terletak pada lokasi yang permukaan air tanahnya tinggi, hal ini mengingat bahwa lokasi TPA pada tempat yang air tanahnya tinggi akan berakibat pencemaran air tanah baik kualitas maupun jumlahnya. Bila

sampah langsung kontak dengan air tanah, pencemarannya akan meluas dan terjadi dalam waktu yang lama.

e. Jarak tepi paling dekat terhadap jalan besar/umum, sedikitnya 200 meter, hal ini mengingat alasan estetika, tidak terlihat dari jalan umum. Ini bisa dilakukan dengan membangun pagar atau penanaman pepohonan dan

f. Tidak merupakan sumber bau, kecelakaan serta memeperhatikan aspek

estetika.

g. Jarak dari bandara tidak kurang dari 5 km.

2. Pengelolaan sampah di TPA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Diupayakan agar lalat, nyamuk, tikus, kecoa tidak berkembangbiak dan

tidak menimbulkan bau.

b. Memiliki drainase yang baik dan lancar.

c. Leachate harus diamankan sehingga tidak menimbulkan masalah

pencemaran.

d. TPA yang digunakan untuk membuang bahan beracun dan berbahaya, lokasinya harus diberi tanda khusus dan tercatat di Kantor Pemda.

e. Dalam hal tertentu jika populasi lalat melebihi 20 ekor per blok garis atau tikus terlihat pada siang hari atau nyamuk Aedes, maka harus dilakukan

pemberantasan dan perbaikan cara-cara pengelolaan sampah. TPA yang sudah tidak digunakan :

1. Tidak boleh untuk pemukiman

2. Tidak boleh mengambil air untuk keperluan seharí-hari

Untuk mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkan oleh metode

pembuangan akhir sampah yang tidak memadai seperti yang selalu terjadi di berbagai kota di Indonesia, maka langkah terpenting adalah memilih lokasi yang sesuai dengan persyaratan. Sesuai dengan SNI No. 03 3241-1994 tentang Tata

a. Jarak dari perumahan terdekat 500 m

b. Jarak dari badan air 100 m

c. Jarak dari airport 1500 m (pesawat baling-baling) dan 3000 m (pesawat

jet)

d. Muka air tanah > 3 m

e. Jenis tanah lempung dengan konduktivitas hidrolik < 10 -6 cm / det

f. Merupakan tanah tidak produktif g. Bebas banjir minimal periode 25 tahun

2.9 Kerangka Konsep Penelitian