PENERAPAN BIAYA EKSTERNALITAS DALAM BIAYA

PEMBANGKITAN LISTRIK DI INDONESIA

Mochamad Nasrullah, Masdin

Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN)-BATAN Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710

Telp./Fax.: 021-5204243, Email: nasr@batan.go.id

ABSTRAK

PENERAPAN BIAYA EKSTERNALITAS DALAM BIAYA PEMBANGKITAN LISTRIK DI INDONESIA. Melalui kebijakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan pembangkitan listrik

10.000 MW dengan menggunakan berbahan bakar batu bara sampai tahun 2011, kemudian dilanjutkan kebijakan berikutnya dalam pembangunan 1.000 MWe untuk memenuhi permintaan listrik Indonesia sampai tahun 2015. Pertimbangan lingkungan akan diambil. Pertimbangan lingkungan menjadi masalah tersendiri dalam pembangkitanan listrik yang sedang beroperasi maupun yang akan dibangun. International Atomic Energy Agency telah mengembangkan model untuk menentukan dampak pencemaran udara yang ditimbulkan dan menentukan biaya eksternalitas khususnya dampak kesehatan akibat adanya kegiatan pembangkitan listrik dan estimasi biaya eksternalitas untuk emisi polutan yang terdiri atas PM10, SO2, NO2. Model ini dikenal sebagai model SIMPACTs (Simulation Impacts). Model ini memperlihatkan perhitungan biaya eksternalitas dalam bentuk Chronic Morbidity, Acute Mortality dan Respiratory Health Admission. Semakin besar kapasitas pembangkitan listrik dan semakin baru operasi pembangkitan listrik maka akan semakin kecil biaya eksternalitasnya. Penerapan biaya eksternalitas di berbagai negara terbukti efisien, wajar, insentif, dan dapat dilaksanakan. Diharapkan penerapan biaya eksternalitas ini dapat dilaksanakan pada masa yang akan datang di Indonesia

Kata kunci: biaya eksternalitas, emisi, biaya pembangkitanan listrik

ABSTRACT

APPLICATION OF EXTERNALITY COST IN INDONESIAN POWER PLANTS. Through

Goverment policy in accelerating construction of 10,000.00 MWe Power Plant by consuming coal fuel until 2011, then continuing the further policy of construction of 10,000.00 MWe to meet electricity demand in Indonesia by 2014. Consideration of environment impact will be taken. Enviroment consideration will be concerned in existing power plant and under construction one. Badan Tenaga Atom Internasional have developed a model in elaborating its air emision impact and estimating externality cost in term of human health due to pollutants such as PM10, SO2, NO2. This model was known as SIMPACTs (Simulation Impact). It shows the calculation the externality cost in Chronical Morbidity, Acute Mortality and Respiratory Health Admission. The larger of power plant capacicy and newer of power plant opertion will lower externality cost. Application of externality cost in many countries made it efficient, feasible, insentive and applicable. Application of externalitiy cost will hopefully be introduced in the future for Indonsian Power Plants.

Keywords: externality cost, emission, power generating cost

1.

PENDAHULUAN

Data tingkat kematian dini (premature death) di dunia pada umumnya akibat polusi udara pada tiap tahunnya semakin meningkat. Apabila tidak ada usaha untuk mengendalikan pencemaran udara tersebut diperkirakan akan bertambah, oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Perusahaan dalam

mengelola usahanya tidak terlepas dari kondisi konsumen atau masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak dari kegiatan tersebut. Namun apabila ada suatu produk yang digunakan secara bebas tanpa mengeluarkan biaya atau membelinya, maka hal tersebut akan menimbulkan faktor eksternalitas dalam perhitungannya. Faktor eksternalitas akan menimbulkan masalah tersendiri khususnya bagi masyarakat yang mengkonsumsi atau yang terkena dampak dari kegiatan tersebut. Pemecahan masalahnya tergantung dari kesepakatan antara pemilik perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut, yaitu dengan memasukkan kedalam biaya, artinya pemilik perusahaan akan membayar biaya yang sudah disepakati dengan masyarakat akibat dampak yang ditimbulkannya, dalam kasus ini disebut biaya eksternalitas. Oleh karena itu perlu ukuran yang akan berdampak menguntungkan baik pemilik perusahaan tersebut maupun bagi masyarakat.

Pembangkitan listrik mengeluarkan berbagai macam polusi yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada kesehatan manusia, ekosistem alam, pertanian dan bahan bangunan. Apabila biaya setiap kerusakan tidak dihitung dalam harga listrik, maka hal ini disebut biaya eksternalitas. Estimasi biaya eksternalitas sangat penting digunakan dalam pengambilan keputusan. International Atomic Energy Agency (IAEA) tahun 1998 telah mengembangkan metodologi untuk menghitung biaya kesehatan manusia akibat kegiatan pembangkitan listrik, model tersebut dinamakan B-GLAD. Kemudian pada tahun 2002 model ini telah disempurnakan menjadi model SIMPACTS yang merupakan model yang telah disempurnakan dan menjadi versi windows yang telah dikembangkan dinegara Eropa. Model ini mempunyai rincian model diantaranya model AIRPACT yang akan menghitung dampak kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang disebabkan oleh beberapa emisi, pada kasus ini yaitu Particulate (PM10), SO2 dan NO2 yang merupakan akibat dari kegiatan

pembangkitan listrik. Kerusakan dampak lingkungan akan menimbulkan dampak kesehatan manusia, hasil pertanian dan bangunan. Dampak tersebut akan dinilai secara ekonomi dengan memperhitungkan GDP (Gross Domestic Product) dan daya beli masyarakat (Power Purchasing Parity), sehingga hasil perhitungannya mencerminkan keadaan yang sesungguhnya terjadi.

Pada beberapa negara maju, perhitungan biaya eksternalitas sudah dilakukan dan perhitungan tersebut bermanfaat untuk kepentingan semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun perusahaan itu sendiri. Di negara berkembang seperti Indonesia penggunaan biaya eksternalitas pada umumnya belum ada yang melakukan, akan tetapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi, juga tuntutan globalisasi tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan maka untuk masa yang akan datang akan sangat diperlukan.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar fosil khususnya batubara, adalah salah satu kegiatan pembangkitan tenaga listrik milik Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) yang sekarang bernama Indonesia Power dan Pembangkitan Jawa Bali, yang berada di Pulau Jawa, dan Bali juga tidak lepas dari masalah lingkungan, khususnya dalam menangani permasalahan pencemaran udara yang ditimbulkannya, letaknya yang berada di Pulau Jawa khususnya propinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur belum diterapkannya perhitungan biaya eksternalitas pada perusahaan pembangkitan listrik tersebut, merupakan salah satu alasan untuk mengambil kasus ini.

2.

METODOLOGI

Analisis dalam penelitian ini menggunakan Impact Pathways Assessment (IPA)[1] yaitu:

menentukan Sumber Karakteristik. Pada tahap ini memasukkan data yang berhubungan antara emisi dan pembangkit listrik, karakteristik bahan bakar, perubahan penyebab pencemaran udara dari pembangkit listrik serta efisiensi dari alat pengendali polusi. Tujuan menentukan sumber karakteristik pembangkit listrik adalah memasukkan faktor-faktor

yang diduga mempengaruhi pencemaran udara akibat kegiatan pembangkit listrik tersebut. Ada empat sumber karakteristik yang akan dipertimbangkan, yaitu sumber lokasi, jenis sumber emisi, parameter cerobong, dan emisi polutan.

2.1. Polutan Yang Terdispersi Udara

Daerah lokal yang dianalisis adalah wilayah lokal yang berjarak radius 50 km x 50 km dari sumber emisi. Model penyebaran udara yang digunakan adalah Gaussian Plume Atmospheric Dispersion yang dipakai untuk memperkirakan konsentrasi pada tempat atau jarak tertentu. Pada prediksi ini dilakukan dengan asumsi bahwa konsentrasi diukur pada kondisi maksimum di tanah. Pendekatan Model Gaussian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

0

,

5

(

/

)

2

exp

z z yH

Q

Ct

(1a) z = 0,36 X0,86 (1b) z = 0,33 X0,86 (1c) h = {7,4{h0,52) (FB) 0,52)]/[u] (1d) Vs = [FL]/[( )(D/2)2(60)] (1e) FB = 9,8(Vs)(D2/4)(Ts-Ta)/(273 + Ts) (1f) H = h + h (2) Keterangan:Ct = Konsentrasi polutan rata-rata kurun waktu tertentu (t, jam) pada posisi (X, 0, 0) (g/m3).

Q = Tingkat emisi polutan (g/detik)

= Rata-rata kecepatan angin yang dihitung pada ketinggian cerobong (meter/det). u = Kecepatan angin rata-rata ditempat emisi (m/det).

y = Koefisien simpangan baku dispersi ke arah y (meter).

z = Koefisien simpangan baku dispersi ke arah z (meter). H = Tinggi efektif plume center line (meter).

h = Tinggi kepulan asap, (meter).

h = Tinggi cerobong asap sesungguhnya, (meter).

u1 = Kecepatan angin (meter/det), pada ketinggian z1 (meter).

Vs = Kecepatan gas hasil pembakaran keluar dari cerobong (meter/det). D = Diameter dalam bagian atas cerobong (meter).

FL = Laju alir gas hasil pembakaran (m3/menit).

FB = Buoyancy flux parameter Briggs. Ts = Suhu gas keluar cerobong asap ( C). Ta = Suhu udara ambient rata-rata ( C).

2.2. Menentukan Exposure-Response Function (ERF)

Untuk perhitungan ERF[1] dapat digunakan rumus sebagai berikut:

ERF Slope = IRR x Incidence rate x F pop (3)

Atau juga bisa dirumuskan

dimana :

a. ERF (Exposure Response Function) Slope adalah hubungan konsentrasi ambient polutan yang menyebabkan dampak pencemaran udara pada penduduk (kasus/(tahun.orang .µg/m3))

b. IRR (Increased Risk Ratio) adalah perubahan (prosentase) pada suatu kasus dalam suatu keterangan penyakit yang ada di kalangan penduduk pada tingkat nominal keterangan penyakit per unit perubahan dalam konsentrasi ambient (prosentase /µg/m3).

c. Base line adalah tingkat nominal kasus dalam suatu keterangan penyakit pada setiap jumlah kasus per orang ( kasus/ (tahun. orang).

d. Incident rate adalah tingkat setiap kasus per penduduk (kasus/(tahun. penduduk)).

e. F pop adalah bagian dari jumlah total penduduk yang dipengaruhi oleh kesehatan. (orang).

2.3. Perhitungan Dampak Kerusakan Lingkungan (Kesehatan Manusia)

Untuk menghitung dampak kerusakan lingkungan, dihitung dengan menggunakan rumus[2].

D = P x C x ERF (5)

dimana:

D : Kerusakan lingkungan oleh emisi polutan dari Pembangkit Listrik (kasus/tahun) P : Jumlah penduduk pada lokasi (orang)

C : Tambahan konsentrasi emisi polutan pada lokasi (g/m3)

ERF: Koefisien fungsi Exposure-Response, (jumlah kasus kejadian per kapita per 1 g/m3)

2.4. Perhitungan Biaya Eksternalitas Dampak Kerusakan Lingkungan

Dengan adanya hasil perhitungan kerusakan lingkungan (dampak kesehatan bagi manusia), maka kemudian akan dihitung dalam bentuk uang (monetary valuation) berupa biaya eksternalitas. Pada kasus ini perhitungan biaya eksternalitas[2] ini dirumuskan sebagai

berikut:

WTP = E (DM , Y) (6)

Atau bisa juga digunakan perhitungan biaya eksternalitas

MD = D x B x (DM Y1 / DM Y2)ε (7)

dimana:

WTP : Willingnes to Pay atau kesediaan untuk membayar.

E : fungsi pengeluaran.

D : Kerusakan lingkungan oleh emisi polutan dari Pembangkit Listrik (kasus/tahun). DM : Daya Beli Masyarakat (US$).

Y : Pendapatan Individu (US$). B : Biaya Kesehatan (US$) Y1 : Pendapatan Propinsi 1 (US$) Y2 : Pendapatan Propinsi 2 (US$)

MD : Monetary Damage (Biaya eksternalitas) Daerah penelitian dan sekitarnya (US$/kasus/tahun)

2.5. Asumsi dan Data untuk Biaya Eksternalitas

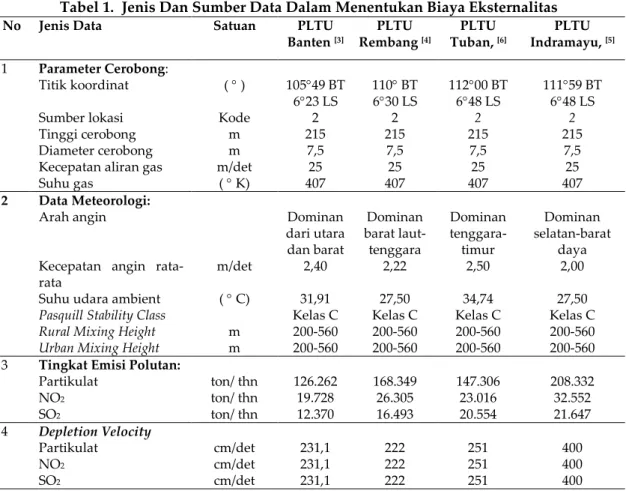

Sebelum data penelitian ini dianalisis maka perlu dilakukan pengelompokkan meliputi jenis dan sumber data yang digunakan pada model, hal ini dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Dan Sumber Data Dalam Menentukan Biaya Eksternalitas No Jenis Data Satuan PLTU

Banten [3] PLTU Rembang [4] PLTU Tuban, [6] PLTU Indramayu, [5] 1 Parameter Cerobong: Titik koordinat ( ) 10549 BT 623 LS 110 BT 630 LS 11200 BT 648 LS 11159 BT 648 LS

Sumber lokasi Kode 2 2 2 2

Tinggi cerobong m 215 215 215 215

Diameter cerobong m 7,5 7,5 7,5 7,5

Kecepatan aliran gas m/det 25 25 25 25

Suhu gas ( K) 407 407 407 407

2 Data Meteorologi:

Arah angin Dominan

dari utara dan barat Dominan barat laut-tenggara Dominan tenggara-timur Dominan selatan-barat daya Kecepatan angin

rata-rata

m/det 2,40 2,22 2,50 2,00

Suhu udara ambient ( C) 31,91 27,50 34,74 27,50

Pasquill Stability Class Kelas C Kelas C Kelas C Kelas C

Rural Mixing Height m 200-560 200-560 200-560 200-560

Urban Mixing Height m 200-560 200-560 200-560 200-560

3 Tingkat Emisi Polutan:

Partikulat ton/ thn 126.262 168.349 147.306 208.332 NO2 ton/ thn 19.728 26.305 23.016 32.552 SO2 ton/ thn 12.370 16.493 20.554 21.647 4 Depletion Velocity Partikulat cm/det 231,1 222 251 400 NO2 cm/det 231,1 222 251 400 SO2 cm/det 231,1 222 251 400

Keternangan: thn = tahun, det. = detik

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan model, maka hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

3.1. Mengidentifikasi Parameter yang Berhubungan dengan PLTU yang Diduga Mempengaruhi Pencemaran Udara.

Parameter yang diduga mempengaruhi kualitas udara yang berhubungan dengan pembangkit listrik sesuai dengan model yang digunakan, diantaranya adalah sumber lokasi, parameter cerobong, kecepatan aliran gas, jenis sumber emisi dan emisi polutan. Sumber koordinat, yaitu berupa berapa derajat () letak atau posisi sumber lokasi yang menjadi penelitian akan menentukan tingkat pencemaran udara, hal ini disebabkan pengaruh kecepatan angin, arah angin, suhu udara, curah hujan, kelembaban nisbi udara yang pada tiap-tiap wilayah akan berbeda-beda hasilnya.

Pencemaran udara yang terjadi dipengaruhi ketinggian cerobong, hal ini disebabkan semakin tinggi cerobong, emisi polutan akan semakin terdispersi ke udara dan bergerak semakin menjauh dari sumber lokasi sehingga dampak kerusakan yang terjadi pada penduduk disekitar lokasi juga akan semakin kecil. Sedangkan semakin lebar diameter cerobong maka emisi polutan yang dikeluarkan cerobong akan semakin terdispersi di dalam

cerobong tersebut dan akan dikeluarkan cerobong dalam keadaan sudah tersebar sehingga akan semakin terdispersi saat dikeluarkan dicerobong, sehingga dapat mengurangi dampak pencemaran udara diwilayah sekitar. Sementara kecepatan aliran gas semakin tinggi, maka emisi polutan yang dikeluarkan akan semakin tinggi dan terdispersi ke udara sehingga menyebabkan turunnya dampak pencemaran udara ke wilayah sekitar. Adapun suhu udara, yang semakin tinggi maka akan lebih cepat menguraikan partikel dan gas ke udara sehingga dampak kerusakan di wilayah sekitar juga dapat dikurangi.

3.2. Menghitung Emisi Polutan yang Terdispersi Udara

Emisi polutan yang terdispersi udara dihitung dengan menggunakan data meteorologi berupa data arah angin, kecepatan angin, suhu udara ambient, pasquill stability class, rural mixing height, urban mixing height. Data meteorologi tersebut diambil dalam setahun dan terperinci dari setiap jam, setiap hari, setiap bulan. Setelah didapatkan dan dimasukkan data meteorologi tersebut pada model, maka dengan model Gaussian yang sudah diprogram pada model bersama data lain akan dihitung rata-rata konsentrasi emisi polutan yang digunakan untuk mendapatkan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh emisi polutan akibat kegiatan PLTU tersebut.

Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh emisi polutan yang terdispersi udara dapat menimpa penduduk (local population), untuk local population dihitung dari jumlah penduduk, luas area wilayah dan kepadatan penduduk (local density) di sekitar sumber lokasi PLTU tersebut dihitung dari 50 km dari sumber lokasi, pada tahun 2010. Pada parameter ini juga dianalisis inventory pollutant yaitu spesifikasi data polutan berupa tingkat emisi polutan (ton/tahun) terdiri atas particulate (debu), gas SO2 dan NO2, selanjutnya

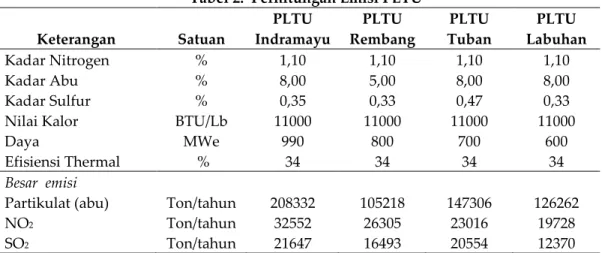

dihitung pula depletion velocity (cm/detik). Kemudian hasilnya dikonversi sehingga bisa masuk ke dalam model. Pada studi ini menggunakan data inventory polutant tahun 2008 (Tabel 2)

Tabel 2. Perhitungan Emisi PLTU Keterangan Satuan PLTU Indramayu PLTU Rembang PLTU Tuban PLTU Labuhan Kadar Nitrogen % 1,10 1,10 1,10 1,10 Kadar Abu % 8,00 5,00 8,00 8,00 Kadar Sulfur % 0,35 0,33 0,47 0,33

Nilai Kalor BTU/Lb 11000 11000 11000 11000

Daya MWe 990 800 700 600

Efisiensi Thermal % 34 34 34 34

Besar emisi

Partikulat (abu) Ton/tahun 208332 105218 147306 126262

NO2 Ton/tahun 32552 26305 23016 19728

SO2 Ton/tahun 21647 16493 20554 12370

3.3. Biaya Eksternalitas Dari Pembangkitan Listrik

Dalam upaya pengendalian pencemaran udara secara efektif melalui kebijakan lingkungan oleh Pemerintah, maka perlu memasukkan biaya eksternalitas. Pembebanan biaya eksternalitas ini terbukti efisien, wajar, insentif, dapat dilaksanakan dan pertimbangan moral dari berbagai kebijakan pengendalian polusi yang diterapkan.

Apabila digunakan biaya eksternalitas pada setiap perusahaan, khususnya Perusahaan Pembangkit, maka efisiensi perusahaan dapat terwujud baik dari tenaga, biaya dan waktu, baik Pemerintah maupun Perusahaan tidak perlu mengkaji dan membuat perencanaan secara rumit, dengan ditentukan biaya eksternalitas dapat dengan cepat

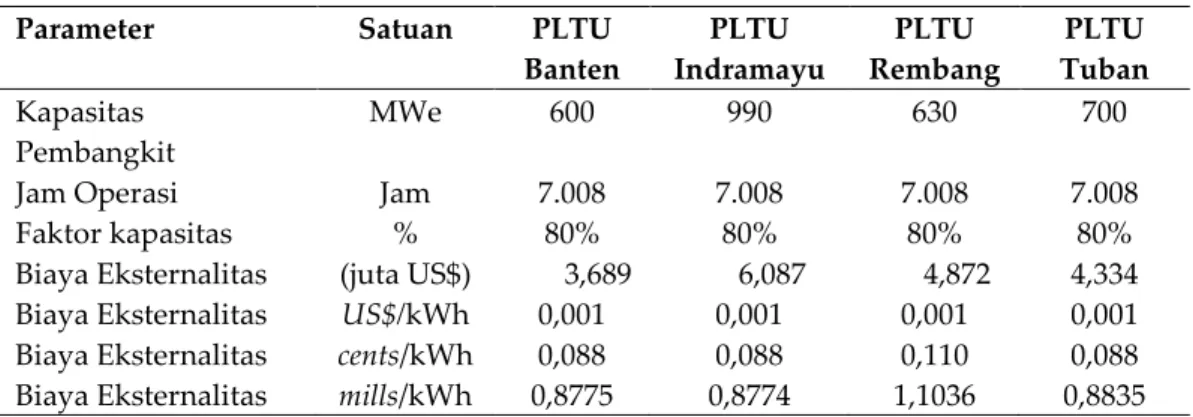

memutuskan berapa biaya yang harus dikeluarkan kepada masyarakat apabila PLTU dioperasikan. Disamping itu memasukkan biaya eksternalitas kedalam biaya pembangkit juga dapat memperkecil pembebanan kewajiban lainnya seperti pajak. Sementara pihak masyarakat dapat menghitung berapa dana yang harus diterima, sehingga dalam kegiatan operasional PLTU tidak ada kecurigaan dan konflik diantara berbagai pihak. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa biaya eksternalitas PLTU percepatan menunjukkan rata-rata sebesar 0,088 cent.$/kWh sampai dengan 0,110 cent.$/kWh. Biaya rata-rata eksternalitas tertinggi dihasilkan oleh PLTU Rembang selanjutnya PLTU Tuban dan PLTU Banten serta PLTU Indramayu.

Tabel 3. Perbandingan Biaya Eksternalitas Pada Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Fosil dari Studi Kasus (cents/kWh)

Parameter Satuan PLTU

Banten PLTU Indramayu PLTU Rembang PLTU Tuban Kapasitas Pembangkit MWe 600 990 630 700

Jam Operasi Jam 7.008 7.008 7.008 7.008

Faktor kapasitas % 80% 80% 80% 80%

Biaya Eksternalitas (juta US$) 3,689 6,087 4,872 4,334 Biaya Eksternalitas US$/kWh 0,001 0,001 0,001 0,001 Biaya Eksternalitas cents/kWh 0,088 0,088 0,110 0,088 Biaya Eksternalitas mills/kWh 0,8775 0,8774 1,1036 0,8835

Tabel 4 menunjukkan biaya eksternalitas terendah sebesar 0,182 cents$/kWh dan biaya eksternalitas tertinggi sebesar 2,34 cents.$/kWh serta biaya rata-rata eksternalitas PLTU Suralaya sebesar 0.646 cent.$/kWh, sedangkan pada Tabel 3 rata-rata biaya ekseternalitas PLTU percepatan berkisar antara 0,088 cent.$/kWh sampai dengan 0,11 cent.$/kWh. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata biaya eksternalitas PLTU Suralaya lebih besar 7 kali dibandingkan hasil perhitungan studi kasus yang diteliti. Hal ini disebabkan PLTU percepatan belum beroperasi dan hanya berdasarkan data asumsi sehingga wajar jika biaya eksternalitasnya jauh lebih kecil dibandingkan biaya eksternalitas PLTU Suralaya yang telah lama beroperasi

Tabel 4. Biaya Eksternalitas PLTU Suralaya[7]

Polutan Dampak Fisik

Biaya Eksternal (cent.$/kWh) Rata-rata Batas Bawah 68% confidence internal Batas Atas 68% confidence interval PM10 Kematian 0.0434 0.0109 0.174 Keadaan tidak sehat 0.0186 0.00620 0.0558 SO2 Kematian 0.00615 0.00103 0.0369 Keadaan tidak sehat 0.000125 0.000042 0.000375 NOx Kematian 0.00274 0.000457 0.0164 Keadaan tidak sehat 0.000056 0.000019 0.000168 Sulfat Kematian 0.163 0.0408 0.652 Keadaan tidak sehat 0.167 0.0557 0.501 Nitrat Kematian 0.171 0.0428 0.684 Keadaan tidak sehat 0.0735 0.0245 0.221 Total 0.646 0.182 2.34 Sumber : Wilde dkk (2003)

Nilai insentif bagi perusahaan dapat dilihat dari penetapan biaya eksternalitas yang dilakukan oleh setiap perusahaan, yang bagi perusahaan dapat menimbulkan rangsangan untuk hati-hati terhadap tingkat emisi polutan yang dihasilkan agar selalu terkendali, dengan demikian sekaligus dapat membantu untuk terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Biaya eksternalitas dapat dilaksanakan diberbagai negara, terbukti dengan diterapkannya biaya eksternalitas di negara-negara maju seperti USA, Uni Eropa dan negara maju lainnya, dan tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan biaya eksternalitas ini di negara Indonesia. Untuk data biaya eksternalitas dari beberapa Negara dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Biaya Eksternalitas Pembangkit (minimum) di Berbagai Negara[8]

Country

External Cost for Electricity (cent ε97 / kWh.) Coal &

Lignite Peat Oil Gas Nuclear Biomass Hydro PV Wind

AT 1 2 0.1 BE Belgia 4 1 0.5 DE Denmark 3 5 1 0.2 1 0.6 0.05 DK 4 2 1 0.1 ES Eslandia 5 1 2 0.2 FI Finlandia 2 2 1 FR France 7 8 2 0.3 1 1 GR German 5 3 1 0 1 0.25 IE 8 3 IT Italy 3 2 0.3 NL Netherlands 3 1 0.7 0.5 NO Norway 1 0.2 0.2 0 PT 4 1 1.2 0.03 SE 2 0.3 0 UK England 4 3 1 0.25 1 0.15 AVERAGE 4.25 2.5 4.4 1.25 0.39 0.91 0.38 0.6 0.125

3.4. Menentukan Biaya Pembangkitan Listrik dengan Aspek Eksternalitas

Dalam penelitian ini dihitung electricity generating cost PLTU batubara dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Secara realita perhitungan biaya pembangkitan listrik tidak memperhitungkan aspek lingkungan, namun hanya memperhitungan total jumlah biaya dari investasi, operasi dan perawatan serta biaya bahan bakar. Namun dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembangkit listrik mempertimbangkan aspek lingkungan, maka dalam penelitian ini biaya pembangkitan listrik dihitung dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini yang diperhitungkan diantaranya adalah biaya eksternalitas. Biaya eksternalitas terdiri atas biaya kerusakan akibat pencemaran (polusi seperti PM10, SOx dan NOx) yang dikeluarkan pembangkit listrik,

mengingat dampak kesehatan, pertanian dan lainnya merupakan dampak yang merugikan bagi manusia, terutama bagi penduduk disekitar pembangkit listrik tersebut. Juga aspek lingkungan lain seperti dampak pemanasan global akibat pembakaran bahan bakar fosil menjadi faktor yang dipertimbangkan juga dalam menghitung biaya pembangkitan listrik. Carbon Tax merupakan salah satu cara mengurangi pemanasan global, oleh karena itu carbon tax akan dipertimbangkan pula dalam perhitungan biaya pembangkit.

Dengan menggunakan data teknis dan ekonomi pembangkit listrik, dengan tahun dasar 2010 dihitung biaya pembangkitan listrik PLTU batubara yang telah

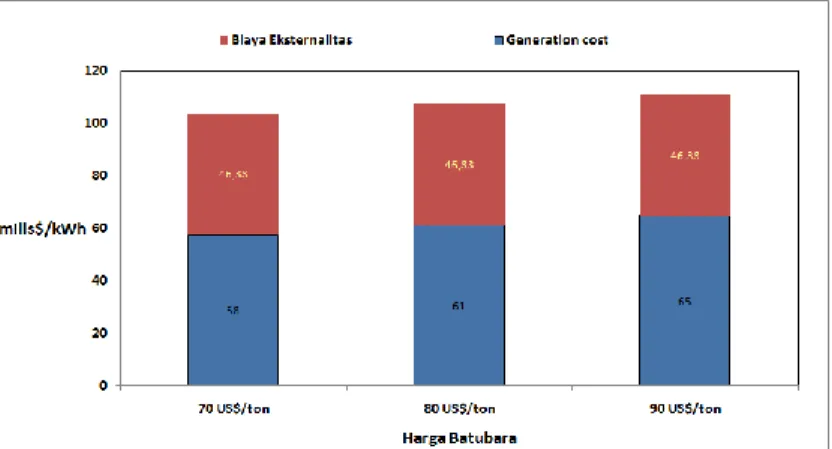

mempertimbangkan biaya eksternalitas. Model yang digunakan untuk menghitung biaya pembangkitan listrik ini adalah mini G4Econs Model dari IAEA (International Atomic Energy Agency) tahun 2008. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya pembangkitan listrik jika tanpa biaya eksternalitas pada PLTU batubara (Coal Power Plant) adalah CPP-1 57,61 mills$/kWh, CPP-2 61,25 mills.$/kWh, dan CPP-3 64,90 mills $/kWh. Berdasarkan referensi dari beberapa Negara maju tentang nilai biaya eksternalitas (biaya yang dikeluarkan akibat polusi yang dikeluarkan pembangkit listrik dan biaya karbon), maka nilai menunjukkan rata-rata sebesar 46,33 mills US$/kWh atau 4.633 cents.$/kWh. Hasil perhitungan biaya pembangkitan listrik jika telah mempertimbangkan biaya eksternalitas berdasarkan referensi negara-negara maju adalah dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Biaya PLTU Batubara (mills.$/kWh) dengan Biaya Eksternalitas 46.33 mills.$/kWh

Jika berdasarkan referensi tahun 2003 biaya kerusakan akibat polusi yang dikeluarkan oleh PM10, SOx dan NOx untuk kasus Indonesia, dalam hal ini diambil kasus di PLTU

Suralaya, Banten. Nilai biaya kerusakan akibat polusi menunjukkan sebesar 2,34 cents.$/kWh atau 23,40 mills.$/kWh. Jika pada penelitian ini diasumsikan bahwa Carbon tax atau C biaya capture/sequestration (Cost of carbon) adalah 110 $/MT C dan setara dengan pajak atau biaya capture/sequestration dalam $/MT CO2 sebesar 30 $/MT CO2 dengan faktor yang berhubungan

dengan biaya per MT C ke biaya per MT CO2 sebesar 3,7 carbon tax. Hasil perhitungan

menunjukkan carbon tax untuk Indoensia sebesar 25,47 mills.U$/kWh. Dan jika ditambahkan biaya kerusakan akibat polusi yang dikeluarkan oleh PM10, SOx dan NOx maka biaya

pembangkitan listrik PLTU batubara (Coal Power Plant) adalah CPP-1 106,5 mills $/kWh, CPP-2 110,1 mills $/kWh, dan CPP-3 113,8 mills $/kWh.

Gambar 2. Biaya PLTU Batubara (Mills$/Kwh) dengan Biaya Eksternalitas 48,87 Mills$/kWh

4.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut;

4.1. Kesimpulan

a. Parameter yang berpengaruh terhadap pencemaran udara yang menghasilkan biaya eksternalitas tidak hanya berasal dari dalam PLTU sendiri seperti sumber lokasi, parameter cerobong, kecepatan aliran gas, jenis sumber emisi, emisi polutan, kapasitas pembangkit listrik tetapi juga berasal dari luar PLTU seperti parameter meteorologi seperti kecepatan angin, suhu udara, Exposure Response Function seperti jumlah kasus penyakit pada penduduk, tingkat konsentrasi dampak pencemaran udara pada emisi polutan dan biaya kesehatan seperti biaya rawat, biaya inap, biaya gawat darurat dan lainnya.

b. Semakin besar kapasitas pembangkit listrik dan semakin baru operasi pembangkit listrik maka akan semakin kecil biaya eksternalitasnya. Hasil perhitungan biaya eksternalitas studi kasus kesehatan yang diteliti menunjukkan nilainya berkisar antara 0,088 cent$/kWh sampai dengan 0,110 cent$/kWh, nilai ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan studi ExternE (Uni Eropa, 1998) yang menunjukkan nilai sebesar 0,124 cents$/kWh sampai dengan 0,843 cents$/kWh. Jika dibandingkan dengan studi biaya eksternalitas PLTU Suralaya tahun 2003, maka biaya eksternalitas pada penelitian ini mendekati batas bawah biaya eksternalitas sebesar 0,182 cents$/kWh.

c. Berdasarkan studi yang pernah dilakukan di beberapa negara dan pengalaman berbagai negara dalam menerapkan biaya eksternalnya, maka penerapan biaya eksternalitas ini terbukti efisien, wajar, insentif, dapat dilaksanakan, dan pertimbangan moral dari berbagai kebijakan pengendalian polusi yang akan diterapkan di Indonesia.

4.2. Saran

a. Penentuan biaya eksternal sebaiknya tidak hanya pada kasus kesehatan saja, tetapi diperluas lagi pembahasannya seperti dampak terhadap kualitas bangunan dan pertanian sehingga hasilnya bisa lebih sempurna dan menyeluruh

b. Dalam penetapan biaya eksternalitas sebaiknya dibentuk peraturan yang bersifat mengikat, dan melibatkan semua pihak mengingat peraturan di Indonesia sangat longgar terutama dalam kesadaran para warga negaranya maupun dari ketidaktegasan dalam hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] SPADARO J.V, Airpacts Manual, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, 2002.

[2] THANH, B.D, Thailand Externality Study, Planning and Economic Studies Section International Atomic Energy Agency, 2000.

[3] BMG, Data Meteorologi Dalam Satu Tahun PLTU Banten, 2010. [4] BMG, Data Meteorologi Dalam Satu Tahun PLTU Indramayu, 2010. [5] BMG, Data Meteorologi Dalam Satu Tahun PLTU Rembang, 2010. [6] BMG, Data Meteorologi Dalam Satu Tahun PLTU Tuban, 2010.

[7] AGUS, SUGIYONO, Biaya Eksternal dari Pembangkit Listrik Batubara, 2005. [8] EUR, External Costs of Electricity Generation, 2003.

DISKUSI

1. Pertanyaan dari Sdr. Sahala (PPEN-BATAN):

a. Harga eksternalitas 48 mills/kWh (4,8 cent$/kWh) kalau dibandingkan dengan PLTU dan pembangkit lain, PLTU tidak akan bersaing.

b. Apa beda carbon tax dan eksternalitas? Jawaban:

a. Benar, harga eksternalitas 48 mills/kWh tersebut berasal dari studi kasus PLTU Suralaya. Dimana biaya tersebut terbagi 2 yaitu biaya emisi sebesar 2,34 mills/kWh dan biaya/pajak karbon sebesar 2,55 cent/kWh. Sehingga total biaya eksternalitas ialah 4,89 cent/kWh. Hasil ini relatif sama dengan studi di negara-negara Eropa dimana biaya eksternalitas sebesar 4,633 cent/kWh

b. Sebenarnya biaya eksternalitas ada 2 yaitu biaya emisi dan biaya karbon. Biaya emisi dihitung dari polutan seperti PM10, SOx, dan NOx. Sementara emisi karbon

berasal dari polusi CO2 yang ditandai dengan pengenaan pajak karbon. Jadi carbon

![Tabel 5. Biaya Eksternalitas Pembangkit (minimum) di Berbagai Negara [8]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/4524125.3280094/8.893.122.753.353.738/tabel-biaya-eksternalitas-pembangkit-minimum-berbagai-negara.webp)