ANATOMI JARINGAN DAUN DAN PERTUMBUHAN TANAMAN Celosia

cristata, Catharanthus roseus, DAN Gomphrena globosa PADA

LINGKUNGAN UDARA TERCEMAR

ASTRI NUR ANDINI

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

ABSTRAK

ASTRI NUR ANDINI. Anatomi jaringan daun dan pertumbuhan tanaman Celosia cristata, Catharanthus roseus, dan Gomphrena globosa pada lingkungan udara tercemar. Dibimbing oleh SULISTIJORINI dan DORLY.

Lingkungan yang udaranya tercemar ditandai dengan adanya gas berupa CO, NOx, SOx,

O3, HC, Pb, dan partikel berupa debu (TSP). Untuk mengetahui seberapa jauh pencemaran itu

maka digunakan tanaman Celosia cristata, Catharanthus roseus, dan Gomphrena globosa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anatomi jaringan daun dan pertumbuhan tanaman Celosia cristata, Catharanthus roseus, dan Gomphrena globosa pada lingkungan udara tercemar. Tanaman-tanaman tersebut ditempatkan di unit kebun Babakan blok E University Farm, Babakan Sawah Baru Dramaga – Bogor yang dekat dengan jalan raya dan rumah plastik Departemen Biologi, FMIPA IPB yang jauh dari jalan raya. Pengamatan pertambahan tinggi relatif dan jumlah daun relatif diukur setiap 5 hari, luas daun relatif setiap 10 hari, dan bobot tanaman ditimbang setelah 3 bulan pengamatan. Pengamatan anatomi meliputi sayatan paradermal dengan metode whole mount dan sayatan transversal dengan metode parafin. Parameter anatomi meliputi indeks dan kerapatan stomata, trikoma kelenjar dan non-kelenjar, tebal kutikula, tebal daun, tebal epidermis, tebal palisade, dan tebal bunga karang. Setiap parameter yang diamati memiliki nilai terbesar di lokasi dekat dengan jalan raya dibandingkan di rumah plastik yang jauh dari jalan raya. Pada Celosia cristata terjadi modifikasi anatomi berupa peningkatan indeks dan kerapatan stomata (adaksial dan abaksial) diikuti dengan pertambahan luas daun. Catharanthus roseus memiliki modifikasi anatomi berupa peningkatan tebal daun diikuti dengan peningkatan bobot basah dan bobot kering akar. Pengaruh pencemaran udara menyebabkan jenis Gomphrena globosa memiliki modifikasi anatomi berupa peningkatan indeks dan kerapatan stomata, trikoma kelenjar sisi adaksial tanpa diikuti perbedaan pertumbuhan relatif tanaman.

Kata kunci : Lingkungan udara tercemar, Celosia cristata, Catharanthus roseus, Gomphrena globosa, pertumbuhan relatif, anatomi jaringan daun

ABSTRACT

ASTRI NUR ANDINI. Leaf tissue anatomy and plant development of Celosia cristata, Catharanthus roseus, and Gomphrena globosa at air pollution environment. Under the guidance of SULISTIJORINI and DORLY.

The presence of CO, NOx, SOx, O3, HC, Pb, and TSP (dust) at environment indicated air

pollution. The plant of Celosia cristata, Catharanthus roseus, and Gomphrena globosa could be used to detect how bad the air pollution in the environment. The objective of this research were to analyze the anatomy of leaf tissue and plant development of Celosia cristata, Catharanthus roseus, and Gomphrena globosa due to air pollution. The plants were grown in the Block E Babakan garden unit of University Farm, Babakan Sawah Baru Dramaga – Bogor which closed to roadside and greenhouse Department of Biology FMIPA IPB which far away from roadside. The increasing plant height and leaf number were observed every 5 days, however, leaf size was every 10 days. Fresh and dry plant weighted after the end of 3 months. The stomatal index and density, glandular and non-glandular trichome, cuticular, leaf, epidermal, palisade parenchyma, spongy parenchyma of thickness were observed on paradermal section using whole mount, and transversal section using paraffin methods. Plant parameters showed higher value at location closed to roadside than in the greenhouse. Celosia cristata had anatomical modification: stomatal index and density increased (adaxial and abaxial) and showed bigger the leaf size. Catharanthus roseus leaves thicker due to anatomical changed (transversal section), fresh and dry plant roots weight increased. While the effect of air pollution on Gomphrena globosa showed higher stomatal index and density, glandular trichome at adaxial side, but no differences for their relative growth. Key words : Air pollution environment, Celosia cristata, Catharanthus roseus, Gomphrena

ANATOMI JARINGAN DAUN DAN PERTUMBUHAN TANAMAN Celosia

cristata, Catharanthus roseus, DAN Gomphrena globosa PADA

LINGKUNGAN UDARA TERCEMAR

ASTRI NUR ANDINI

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Sains pada

Departemen Biologi

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Anatomi Jaringan Daun dan Pertumbuhan Tanaman Celosia cristata,

Catharanthus roseus, dan Gomphrena globosa Pada Lingkungan

Udara Tercemar

Nama : Astri Nur Andini

NIM : G34061817

Disetujui

Tanggal lulus:

Pembimbing I

Dr. Ir. Sulistijorini, M.Si

Diketahui

Ketua Departemen

Dr. Ir. Ence Darmo Jaya Supena, M.Si

Pembimbing II

Dr. Ir. Dorly, M.Si

NIP 19630920 198903 2 001

NIP 19640416 199103 2 002

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikan sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2010 hingga Desember 2010 adalah Anatomi Jaringan Daun dan Pertumbuhan Tanaman Celosia cristata, Catharanthus roseus, dan Gomphrena globosa Pada Lingkungan Udara Tercemar.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Ir. Sulistijorini, M.Si, Dr. Ir. Dorly, M.Si selaku pembimbing, dan Prof. Dr. Ir. Alex Hartana selaku penguji atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga tercinta, Bapak dan Ibuku tersayang atas segala pengorbanan dan perjuangan dalam mendidik anak bungsumu ini, Mamas Fajar Miyarhadi, Mba Laila Susanti, Efania, Mumtaz, Efelina, dan Arkan atas keceriaan, dan pelengkap keharmonisan keluarga. Terima kasih kepada Briptu Irfan (Mas Iif), Ningsih, my roommate “Cicit (Cita)”, Tyas, Lia, Sars, Iqbal, Mba Ira, Kak Goto, Kak Budi, Pak Nunu, Pak Naryo, Uncle Jo, Mba Tini, Mba Ani, teman-teman di Laboratorium Anatomi Tumbuhan atas bantuan dan dukungan yang selalu ada, dan teman-teman Aisyah Family atas suasana keakraban yang diciptakan. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman Biologi Angkatan 43. Karya ilmiah ini juga turut dipersembahkan kepada seseorang yang telah disiapkan oleh-Nya untuk menjadi penyempurna setengah Dien-Ku, serta teruntuk manusia-manusia baru yang akan dititipkan oleh-Nya sebagai amanah.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat

Bogor, April 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 29 Mei 1988 dari Bapak H. Marsidi dan Ibu Hj. Sumiyarsih. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Tahun 2006 penulis lulus dari SMA Negeri 10 Bekasi dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis terpilih masuk Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi asisten mata kuliah Perkembangan Hewan pada tahun ajaran 2008/2009, mata kuliah Biologi Dasar pada tahun ajaran 2010/2011, dan mata kuliah Mikroteknik pada tahun ajaran 2010/2011. Penulis aktif sebagai Bendahara Umum Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia (Ikahimbi) wilayah kerja Jawa I, Jabodetabekten, Bandung Raya, dan Priangan Timur pada tahun 2007/2009, staf Biosains Himpunan Mahasiswa Biologi (Himabio) pada tahun 2008/2009, staf pengajar B’Expert mata kuliah Biologi Dasar TPB pada tahun 2008/2009, dan peserta lomba PKMP yang didanai oleh DIKTI dengan judul “Pemanfaatan Cendawan Endofit Dari Daun Jambu Biji (Psidium guajava L.) Sebagai Penghasil Senyawa Bioaktif Untuk Diare” pada tahun 2009. Penulis juga aktif sebagai panitia berbagai acara, diantaranya sebagai staf Humas pada acara Public Speaking “Speak Up Your Mind” tahun 2008, staf Acara Crew pada acara G-Force 44 “Reborn and Reinspiring the New Colorfull Generation of FMIPA” tahun 2008, staf Dekorasi pada acara Pesta Sains Nasional tahun 2008, dan staf Acara pada kegiatan Revolusi Sains “Kontribusi Anak Negeri Demi Kemandirian dan Kebangkitan Bangsa” tahun 2008.

Penulis melaksanakan kegiatan studi lapang di Sukabumi, dengan judul “Kapang Selulolitik Asal Serasah Lantai Hutan, Taman Wisata Alam Situgunung, Sukabumi” pada tahun 2008. Penulis juga melaksanakan kegiatan praktik lapang di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi, dengan judul “ Pengawasan Kandungan Limbah Cair dan Sungai Kota di Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi” pada tahun 2009.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ...vii

DAFTAR TABEL ...viii

DAFTAR GAMBAR ...viii

DAFTAR LAMPIRAN ...viii

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 1

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat ... 1

Alat dan Bahan ... 1

Metode Analisis Kualitas Udara, Tanah, dan Kompos ... 1

Persiapan Media Tanam, Pembibitan, dan Pemeliharaan ... 2

Pengamatan Pertumbuhan ... 2

Pembuatan Preparat Sayatan Paradermal ... 2

Pengamatan Preparat Sayatan Paradermal ... 2

Pembuatan Preparat Sayatan Transversal ... 2

Pengamatan Preparat Sayatan Transversal ... 3

Analisis Data ... 3

HASIL Analisis Udara, Tanah, dan Kompos ... 3

Pengamatan Pertumbuhan Tanaman ... 3

Pengamatan Sayatan Paradermal ... 4

Pengamatan Sayatan Transversal ... 6

PEMBAHASAN ... 7

SIMPULAN ... 9

DAFTAR PUSTAKA ... 9

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Kualitas udara di lokasi 1 dan 2, 29 Desember 2009 pukul 10.00 WIB ... 3

2 Respon pertumbuhan relatif tanaman ... 4

3 Bobot basah (akar, daun, dan tajuk), bobot kering (akar, daun, dan tajuk), dan rasio bobot kering tajuk dan akar ... 4

4 Kerapatan dan indeks stomata (adaksial dan abaksial), kerapatan trikoma kelenjar (adaksial dan abaksial), dan kerapatan trikoma non-kelenjar (adaksial dan abaksial) ... 5

5 Tebal kutikula (adaksial dan abaksial), tebal epidermis (adaksial dan abaksial), tebal daun, tebal palisade, dan tebal bunga karang ... 7

DAFTAR GAMBAR

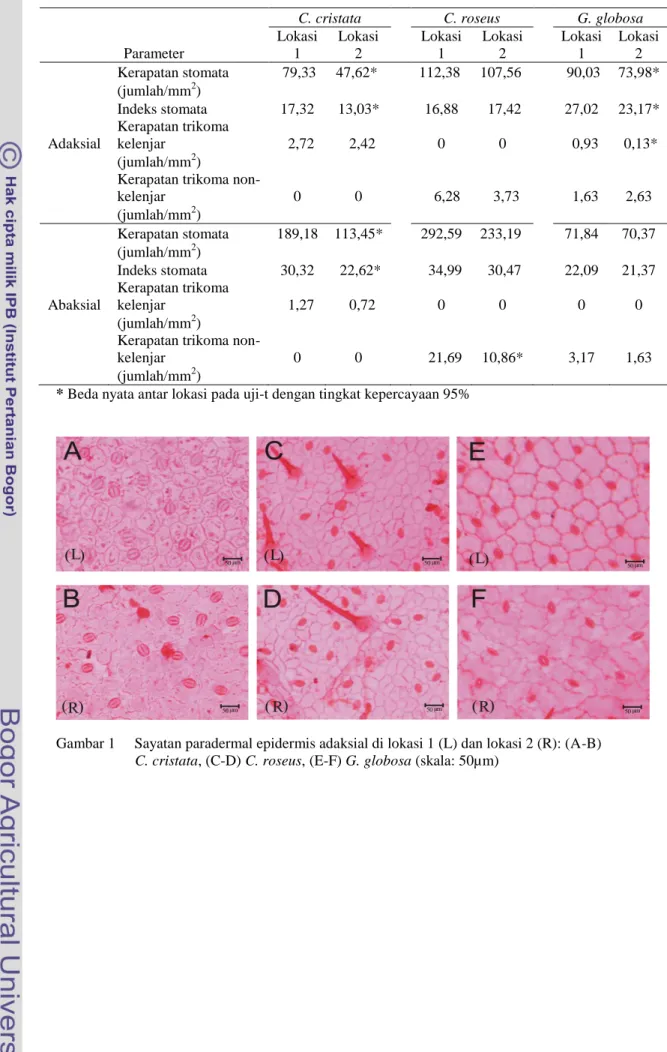

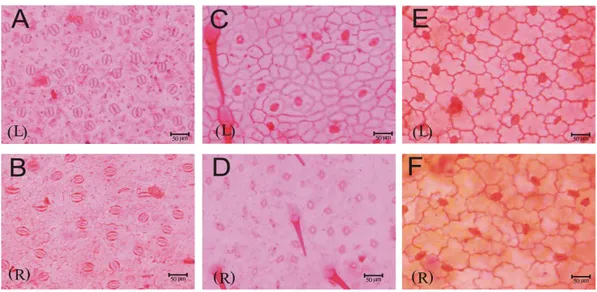

Halaman 1 Sayatan paradermal epidermis adaksial di lokasi 1 (L) dan lokasi 2 (R): (A-B) C. cristata, (C-D) C. roseus, (E-F) G. globosa ... 52 Sayatan paradermal epidermis abaksial di lokasi 1 (L) dan lokasi 2 (R): (A-B) C. cristata, (C-D) C. roseus, (E-F) G. globosa ... 6

3 Hasil sayatan paradermal: (a) trikoma kelenjar pada C. cristata, (b) trikoma non-kelenjar pada C. roseus, (c-e) trikoma non-kelenjar dan trikoma kelenjar G. globosa ... 6

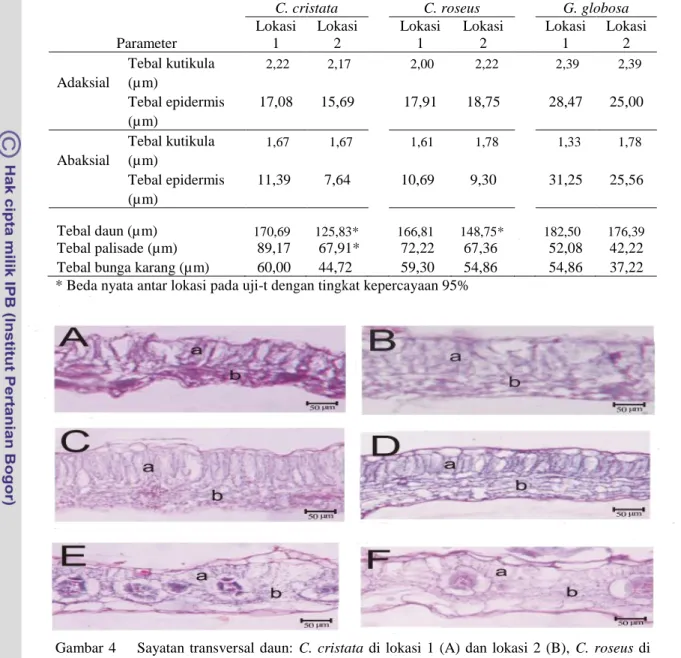

4 Sayatan transversal daun: C. cristata di lokasi 1 (A) dan lokasi 2 (B), C. roseus di lokasi 1 (C) dan lokasi 2 (D), dan G. globosa di lokasi 1 (E) dan lokasi 2 (F); (a) palisade, (b) bunga karang ... 7

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Komposisi seri larutan Johansen ...112 Komposisi larutan Gifford ...11

3 Hasil analisis tanah ...11

4 Kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah ...11

5 Hasil analisis kompos ...12

6 Harkat mutu kompos ...12

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pencemaran udara secara umum didefinisikan sebagai substansi gas yang memiliki efek negatif pada tanaman, hewan termasuk manusia, atau material-material lainnya (Treshow 1984). Bahan pencemar udara terdiri dari CO, NOx, SOx, TSP (debu),

O3, HC, dan Pb (Krupa 1997). Bahan-bahan

pencemar tersebut dapat merusak tanaman. Kerusakan tersebut terlihat dari terbentuknya bercak putih pada daun dan buah, klorosis dan nekrosis yang pada akhirnya dapat menimbulkan kematian pada tanaman (Treshow & Anderson 1991).

Bagian tanaman yang menjadi target penyerapan polutan adalah stomata (Duldulao & Gomez 2008) yang secara langsung dapat berinteraksi dengan jaringan mesofil (Gostin 2009). Berbagai respon tanaman terhadap polutan telah banyak diketahui. Peningkatan jumlah epidermis dan stomata serta peningkatan indeks stomata merupakan salah satu respon tanaman terhadap polusi udara. Peningkatan jumlah stomata ditandai dengan penurunan ukuran stomata seperti yang terlihat pada Fraxinus pensylvanica (Radoukova 2009), Phaseolus mungo, dan Lens culinaris yang memberikan respon berupa peningkatan jumlah stomata dan trikoma (Azmat et al. 2009). Jaringan daun yang mengalami nekrosis di lokasi terpolusi dapat mempengaruhi bagian jaringan daun lainnya seperti yang dialami oleh Genipa americana (Sant’Anna-Santos 2006). Hal yang sama juga dialami pada Ficus bengalensis, Guaiacum officinale, Eucalyptus sp. (Jahan & Iqbal 1992), Trifolium montanum, dan Trifolium pretense (Gostin 2009) yang menunjukkan pengurangan tebal kutikula, epidermis, palisade, dan bunga karang di lokasi terpolusi.

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini termasuk tanaman liar. Jengger ayam yang dikenal dengan nama ilmiah Celosia cristata termasuk ke dalam famili Amaranthaceae dan tanaman anual dengan tinggi 0,5-1,0m. Dalam satu rumpun terdapat beberapa batang utama yang menghasilkan bunga, daun berbentuk hati memanjang dan bagian tepinya bergerigi (Mursito & Prihmantoro 2002). Catharanthus roseus (tapak dara) termasuk ke dalam famili Apocynaceae (Jaleel et al. 2008). Tanaman ini tumbuh secara liar dan sangat mudah ditanam, tumbuh tegak dan bercabang banyak, termasuk tanaman perenial dengan permukaan daun yang halus, memiliki jenis bunga

berwarna putih dan merah muda keunguan serta mekar disetiap musim (Daniel 2006). Gomphrena globosa (bunga kenop) termasuk ke dalam famili Amaranthaceae, termasuk tanaman herba yang anual asli dari India dengan tinggi mencapai 0,1-0,7 m. Selain itu daun tanaman ini cukup tebal dengan permukaan yang kasar (Fank de Carvalho et al. 2010).

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anatomi jaringan daun dan pertumbuhan tanaman Celosia cristata, Catharanthus roseus, dan Gomphrena globosa pada lingkungan udara tercemar.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian lapangan dilaksanakan mulai bulan Januari-Juli 2010 di Unit kebun Babakan blok E University Farm sebagai lokasi 1 dan rumah plastik Departemen Biologi sebagai lokasi 2. Pengamatan anatomi dilaksanakan mulai bulan Agustus-Desember 2010 di Laboratorium Anatomi dan Morfologi Tumbuhan, bagian Ekologi dan Sumberdaya Tumbuhan, Departemen Biologi, FMIPA IPB. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah saringan tanah 0,5 cm x 0,5 cm, timbangan (AND GF-6000 dan AINSWORTH CL-104), oven (ABC Labo Corporation KP-30AT dan Memmert), silet, mikrotom Yamato RV-240, mikroskop Olympus CH12, dan kamera mikroskop Olympus. Bahan yang digunakan adalah benih tanaman Celosia cristata, Catharanthus roseus, dan Gomphrena globosa didapatkan dari SEAMEO BIOTROP. Pupuk yang digunakan bernama Bioplus organik. Tanah yang digunakan berasal dari daerah Babakan Sawah Baru Dramaga Bogor.

Metode

Analisis Kualitas Udara, Tanah, dan Kompos

Analisis kualitas udara dilakukan di depan kantor Bulog, jalan raya Dramaga - Bogor sebagai lokasi 1 dan sekitar kampus IPB di rumah plastik Departemen Biologi sebagai lokasi 2. Parameter yang diukur meliputi SO2,

NO2, CO, Pb, Ozon (O3), TSP (debu), suhu,

kelembaban, dan kecepatan angin. Analisis tanah dan kompos dilakukan di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas

2

Pertanian, IPB. Parameter tanah yang dianalisis meliputi kandungan N, P, K, KTK, rasio C/N, pH, dan tekstur, sedangkan kompos meliputi C, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, dan Mn.

Persiapan Media Tanam, Pembibitan, dan Pemeliharaan

Tanah yang digunakan dijemur di lokasi 2 kemudian diayak dengan saringan berukuran 0,5 cm. Benih tanaman ditempatkan pada tray menggunakan perbandingan tanah : kompos sebesar 3 : 1. Bibit yang telah berumur 8-25 hari atau tinggi tanaman mencapai 10 cm dipindahkan ke polybag ukuran 10 cm x 15 cm untuk adaptasi (±1 minggu)

.

Tanaman dipindahkan ke polybag ukuran 2 kg yang berisi tanah dan kompos dengan perbandingan 3 : 1, kemudian dipindahkan ke lokasi 1 dan lokasi 2. Ketiga jenis tanaman masing-masing dengan 10 polybag yang ditempatkan di lokasi 1 dan 2, sehingga jumlah unit percobaan sebanyak 60 polybag. Pemeliharaan dilakukan dengan penyiraman setiap hari, selain itu sampel dirawat agar tidak rusak serta dijaga kelembabannya.Pengamatan Pertumbuhan

Pengamatan dilakukan selama 3 bulan. Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, umur daun, dan luas daun. Pengamatan terhadap peubah tersebut dilakukan secara visual. Pengamatan tinggi tanaman dan jumlah daun dilakukan setiap 5 hari, sedangkan luas daun diukur setiap 10 hari. Umur fisiologi daun diamati mulai daun muncul hingga gugur. Pasca penanaman selama 3 bulan, seluruh tanaman dipanen dan ditimbang bobot basah serta bobot keringnya. Penimbangan bobot basah tanaman dilakukan setelah panen. Kemudian tanaman tersebut dioven dengan suhu 80 ºC selama 3 hari kemudian ditimbang untuk mendapatkan bobot kering tanaman.

Pembuatan Preparat Sayatan Paradermal Pembuatan preparat sayatan paradermal menggunakan metode whole mount (Sass 1951). Sebelum dilakukan metode tersebut, terlebih dahulu daun yang telah berumur 35 hari dipanen dan segera difiksasi dengan alkohol 70%. Setelah difiksasi daun dibilas akuades, direndam dengan larutan Asam Nitrat konsentrasi 25-50% selama 5 hingga 20 menit. Kemudian daun dibilas dengan akuades, dilanjutkan dengan pengerikan bagian adaksial dan abaksial daun menggunakan silet. Hasil sayatan direndam

dengan byclean agar jernih, dibilas dengan akuades kembali, digunakan pewarna safranin 1%, kemudian sampel diletakkan di gelas objek yang telah berisi gliserin 30% dan ditutup dengan gelas penutup.

Pengamatan Preparat Sayatan Paradermal Parameter yang diamati meliputi jumlah stomata, epidermis, trikoma kelenjar, dan trikoma non-kelenjar. Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 x 10 untuk jumlah stomata dan epidermis. Sedangkan pengamatan untuk trikoma kelenjar dan trikoma non-kelenjar digunakan perbesaran 10 x 10. Setiap parameter diamati dengan lima bidang pandang yang berbeda dengan tiga ulangan. Jumlah sel stomata dan epidermis digunakan untuk mendapatkan indeks stomata (Willmer 1983). Sedangkan kerapatan stomata dan trikoma didapatkan dengan perbandingan jumlah stomata atau trikoma dengan luas bidang pandang. Penentuan indeks dan kerapatan stomata dengan rumus sebagai berikut:

∑ stomata IS = x 100 ∑ stomata + ∑ epidermis ∑ stomata KS =

satuan luas bidang pandang Keterangan:

IS = indeks stomata KS = kerapatan stomata

Rumus pada kerapatan stomata digunakan juga untuk menentukan kerapatan trikoma. Pembuatan Preparat Sayatan Transversal Pembuatan preparat sayatan transversal menggunakan metode parafin (Johansen 1940). Daun yang telah berumur 35 hari difiksasi sementara dalam alkohol 70% dibuat ukuran daun menjadi 0,6 cm x 0,4 cm. Kemudian daun dengan ukuran tersebut difiksasi dengan larutan FAA (formaldehid: asam asetat glasial: alkohol 70% = 5:5:90) selama 3 hari, kemudian dibilas dengan alkohol 70% dan 50%, selanjutnya dilakukan penjernihan dengan larutan seri Johansen I-VII (Lampiran 1), kemudian infiltrasi yang dilakukan di dalam oven, dilanjutkan ke tahap penanaman sampel dalam parafin, sampel yang telah berbentuk blok tersebut dilunakkan dengan larutan Gifford ±1-4 minggu (Lampiran 2), sampel yang telah lunak

3

kemudian dipotong dengan mikrotom Yamato RV-240 dengan ukuran 18-26 mikron. Sampel yang telah dipotong diletakkan di gelas objek yang telah berisi gliserin-albumin. Sampel di letakkan di atas hotplate selama 24 jam. Kemudian dilakukan pewarnaan dengan safranin 2% dan fastgreen 0,5%. Langkah terakhir sampel ditutup dengan gelas penutup yang sebelumnya telah diberi entellan sebagai perekat.

Pengamatan Preparat Sayatan Transversal Parameter yang diamati adalah tebal kutikula adaksial dan abaksial, tebal daun, tebal epidermis adaksial dan abaksial, tebal palisade, dan tebal bunga karang. Pengamatan menggunakan mikroskop Olympus CH12 dengan perbesaran 100 x 10 untuk parameter tebal kutikula adaksial dan abaksial, serta perbesaran 40 x 10 untuk parameter tebal daun, tebal epidermis adaksial dan abaksial, tebal palisade, dan tebal bunga karang. Pengamatan dilakukan dalam dua bidang pandang yang berbeda dengan tiga ulangan tanaman.

Analisis Data

Data dianalisis dengan uji-t menggunakan SPSS 16.0. Respon pertumbuhan tanaman dengan 10 kali ulangan dan respon anatomi dengan 3 kali ulangan.

HASIL

Analisis Udara, Tanah, dan Kompos Hasil analisis udara menunjukkan bahwa TSP (debu) adalah parameter yang mendekati baku mutu dibandingkan parameter lainnya dengan nilai 223 µg/Nm3 dan hasil tersebut didapat di lokasi 1. Selain nilai TSP, konsentrasi NO2, SO2, CO, O3, dan Pb di

lokasi 1 lebih besar dibandingkan lokasi 2 (Tabel 2). Hasil analisis tanah menunjukkan tanah yang digunakan memiliki komposisi liat terbesar (46,33 %). Tanah bersifat agak masam dengan pH sebesar 6,4. Kandungan Kalsium (Ca) termasuk kategori sedang dengan nilai 9,64 me/100g (Lampiran 3-4). Hasil analisis kompos menunjukkan bahwa kompos yang digunakan memiliki nilai Karbon (C) termasuk kedalam kategori sedang dengan nilai 21,2% (Lampiran 5-6).

Tabel 1 Kualitas udara di lokasi 1 dan 2, 29 Desember 2009 pukul 10.00 WIB

* Nilai ambang batas kualitas udara ambien, PP. No. 41/1999

Pengamatan Pertumbuhan Tanaman Pada C. cristata nilai berbeda nyata hanya pada parameter pertambahan luas daun relatif. Pertambahan tinggi relatif, pertambahan jumlah daun relatif, bobot basah dan bobot kering akar, daun, dan tajuk serta rasio bobot kering tajuk dan akar tidak berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2. Pada C. roseus berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2 terlihat pada parameter bobot basah dan bobot kering akar. Pertambahan tinggi relatif, pertambahan jumlah daun relatif, pertambahan luas daun relatif, bobot basah dan bobot kering daun dan tajuk serta rasio bobot kering tajuk dan akar tidak berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2. Pada G. globosa seluruh parameter pertumbuhan tidak menunjukkan beda nyata antara lokasi 1 dan 2 (Tabel 2-3).

Umur fisiologi daun di lokasi 1 lebih pendek yaitu 30-35 hari dibandingkan lokasi 2 yaitu 35-40 hari. Jumlah gugur daun terbesar di lokasi 1 terlihat pada jenis C. cristata dibandingkan kedua jenis tanaman lainnya. Daun C. cristata di lokasi 1 mulai gugur di hari ke-30 setelah pengamatan dan gugur di hari ke-35 di lokasi 2. Jenis C. roseus dan G. globosa memiliki waktu gugur daun yang sama yaitu di hari ke-35 pada lokasi 1, dan daun gugur di hari ke-40 di lokasi 2.

Parameter Hasil Baku mutu* Unit Lokasi 1 Lokasi 2 NO2 14 6 400 µg/Nm3 SO2 43 16 900 µg/Nm 3 O3 27 4 235 µg/Nm3 CO 247 229 30000 µg/Nm3 TSP (debu) 223 52 230 µg/Nm3 Pb <0.030 <0.030 2 µg/Nm3 Suhu 33,4 34,1 - ºC Kelembaban 61,8 58,4 - % Kec. Angin 0,3 m/s Arah angin Utara-Selatan -

4

Tabel 2 Respon pertumbuhan relatif tanaman

* Beda nyata antar lokasi pada uji-t dengan tingkat kepercayaan 95%

Tabel 3 Bobot basah (akar, daun, dan tajuk), bobot kering (akar, daun, dan tajuk), dan rasio bobot kering tajuk dan akar

Parameter

C. cristata C. roseus G. globosa Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 1 Lokasi 2 Bobot basah akar (g) 5,99 11,55 5,87 3,29* 3,34 5,11 Bobot basah daun (g) 1,77 7,34 18,21 30,11 17,86 36,45 Bobot basah tajuk (g) 61,66 105,13 30,27 35,39 75,29 109,65 Bobot kering akar (g) 1,99 3,96 2,01 1,08* 1,79 2,27 Bobot kering daun (g) 0,28 0,73 2,62 3,13 2,67 3,52 Bobot kering tajuk (g) 13,97 22,49 6,66 7,73 18,24 25,80 Rasio bobot kering 7,32 6,90 3,40 8,01 10,65 12,83

tajuk dan akar

* Beda nyata antar lokasi pada uji-t dengan tingkat kepercayaan 95% Pengamatan Sayatan Paradermal

Variasi tipe stomata dan trikoma dijumpai pada pengamatan paradermal. Jenis C. cristata dan G. globosa memiliki stomata tipe anomositik dan C. roseus memiliki stomata tipe diasitik (Gambar 1-2). Tanaman G. globosa memiliki kedua jenis trikoma yaitu trikoma non-kelenjar dan trikoma kelenjar, sedangkan jenis C. cristata hanya memiliki trikoma kelenjar, dan C. roseus yang hanya memiliki trikoma non-kelenjar (Gambar 3). Pada C. cristata kerapatan stomata adaksial dan abaksial, indeks stomata adaksial dan abaksial berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2. Kerapatan trikoma kelenjar dan trikoma non-kelenjar sisi adaksial dan abaksial tidak berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2. Pada C.

roseus kerapatan trikoma non-kelenjar abaksial berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2. Kerapatan stomata adaksial dan abaksial, indeks stomata abaksial, kerapatan trikoma kelenjar adaksial dan abaksial, serta kerapatan trikoma non-kelenjar adaksial tidak berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2. Pada G. globosa kerapatan stomata adaksial, indeks stomata adaksial, dan kerapatan trikoma kelenjar adaksial berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2. Kerapatan trikoma non-kelenjar adaksial, kerapatan stomata abaksial, indeks stomata abaksial, kerapatan trikoma kelenjar abaksial, dan kerapatan trikoma non-kelenjar abaksial tidak berbeda nyata antara lokasi 1 dan lokasi 2 (Tabel 4).

C. cristata C. roseus G. globosa Parameter Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi

1 2 1 2 1 2

Pertambahan tinggi relatif 18,85 36,25 15,42 23,45 11,62 17,38 (cm/bulan)

Pertambahan jumlah daun 1,33 1,67 33,23 31,70 14,83 24,50 relatif (jumlah/bulan)

Pertambahan luas daun 72,69 29,59* 29,69 40,77 12,15 4,99

5

Tabel 4 Kerapatan dan indeks stomata (adaksial dan abaksial), kerapatan trikoma kelenjar (adaksial dan abaksial), dan kerapatan trikoma non-kelenjar (adaksial dan abaksial)

Parameter

C. cristata C. roseus G. globosa Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 1 Lokasi 2 Kerapatan stomata 79,33 47,62* 112,38 107,56 90,03 73,98* (jumlah/mm2) Indeks stomata 17,32 13,03* 16,88 17,42 27,02 23,17* Adaksial Kerapatan trikoma kelenjar 2,72 2,42 0 0 0,93 0,13* (jumlah/mm2)

Kerapatan trikoma

non-kelenjar 0 0 6,28 3,73 1,63 2,63 (jumlah/mm2) Kerapatan stomata 189,18 113,45* 292,59 233,19 71,84 70,37 (jumlah/mm2) Indeks stomata 30,32 22,62* 34,99 30,47 22,09 21,37 Abaksial Kerapatan trikoma kelenjar 1,27 0,72 0 0 0 0 (jumlah/mm2)

Kerapatan trikoma

non-kelenjar 0 0 21,69

10,86* 3,17 1,63

(jumlah/mm2)

* Beda nyata antar lokasi pada uji-t dengan tingkat kepercayaan 95%

Gambar 1 Sayatan paradermal epidermis adaksial di lokasi 1 (L) dan lokasi 2 (R): (A-B) C. cristata, (C-D) C. roseus, (E-F) G. globosa (skala: 50µm)

6

Gambar 2 Sayatan paradermal epidermis abaksial di lokasi 1 (L) dan lokasi 2 (R): (A-B) C. cristata, (C-D) C. roseus, (E-F) G. globosa (skala: 50 µm)

Pengamatan Sayatan Transversal

Terlihat kerusakan jaringan pada jenis C. cristata di lokasi 1 berupa nekrosis yang menyebabkan ukuran sel penyusun jaringan daun tidak sempurna (Gambar 4). Ketiga jenis tanaman memiliki bentuk mesofil yang terbentuk secara dorsiventral, yaitu daun yang memiliki parenkima palisade di satu sisi daunnya dan parenkima bunga karang di sisi yang lain. Pada jenis G. globosa terlihat bahwa berkas pembuluh tanaman tersebut terikat sejajar dikelilingi oleh jaringan parenkim (Gambar 4). Pada C. cristata tebal

daun dan tebal palisade berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2. Parameter tebal kutikula adaksial dan abaksial, tebal epidermis adaksial dan abaksial, serta tebal bunga karang tidak berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2. Pada C. roseus tebal daun berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2. Tebal kutikula adaksial dan abaksial, tebal epidermis adaksial dan abaksial, tebal palisade, dan tebal bunga karang tidak berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2. Pada G. globosa seluruh parameter sayatan transversal tidak menunjukkan beda nyata antara lokasi 1 dan 2 (Tabel 5).

Gambar 3 Hasil sayatan paradermal: (a) trikoma kelenjar pada C. cristata, (b) trikoma non-kelenjar pada C. roseus, (c-e) trikoma non-kelenjar dan trikoma kelenjar G. globosa (skala: 50 µm)

7

Tabel 5 Tebal kutikula (adaksial dan abaksial), tebal epidermis (adaksial dan abaksial), tebal daun, tebal palisade, dan tebal bunga karang

Parameter

C. cristata C. roseus G. globosa Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 1 Lokasi 2 Tebal kutikula 2,22 2,17 2,00 2,22 2,39 2,39 Adaksial (µm) Tebal epidermis 17,08 15,69 17,91 18,75 28,47 25,00 (µm) Tebal kutikula 1,67 1,67 1,61 1,78 1,33 1,78 Abaksial (µm) Tebal epidermis 11,39 7,64 10,69 9,30 31,25 25,56 (µm) Tebal daun (µm) 170,69 125,83* 166,81 148,75* 182,50 176,39 Tebal palisade (µm) 89,17 67,91* 72,22 67,36 52,08 42,22 Tebal bunga karang (µm) 60,00 44,72 59,30 54,86 54,86 37,22 * Beda nyata antar lokasi pada uji-t dengan tingkat kepercayaan 95%

Gambar 4 Sayatan transversal daun: C. cristata di lokasi 1 (A) dan lokasi 2 (B), C. roseus di lokasi 1 (C) dan lokasi 2 (D), dan G. globosa di lokasi 1 (E) dan lokasi 2 (F); (a) palisade, (b) bunga karang (skala: 50µm)

PEMBAHASAN

Analisis kualitas udara menunjukkan parameter yang hampir mendekati baku mutu adalah TSP (debu) dengan nilai 223 µg/Nm3. Selain nilai TSP, konsentrasi NO2, SO2, CO,

O3, dan Pb di lokasi 1 lebih besar

dibandingkan lokasi 2. Hal tersebut diduga karena di lokasi 1 terdapat aktivitas kendaraan bermotor yang cukup padat dibandingkan lokasi 2. Menurut Siregar (2005), kendaraan bermotor merupakan pencemar bergerak yang menghasilkan pencemar CO, hidrokarbon yang tidak terbakar sempurna, NOx, SOx, dan

TSP. Konsentrasi NO2 dan SO2 di lokasi 1 dua

kali lebih besar dibandingkan dengan lokasi 2 kemudian O3 di lokasi 1 enam kali lebih besar

dibandingkan lokasi 2 (Tabel 1).

Tanah sangat penting bagi tanaman karena merupakan penyedia utama unsur makro dan mikronutrien (Larcher 1980). Analisis tanah menunjukkan bahwa tanah yang digunakan kaya akan Kalsium (Ca) dan Fosfor (P). Tanah yang digunakan berasal dari daerah Babakan Sawah Baru Dramaga Bogor, bukan termasuk tanah yang miskin hara karena kandungan Ca, Mg, K, dan Na termasuk kedalam kategori sedang. Tekstur tanah yang

8

digunakan tergolong liat dengan persentase sebesar 46,33 %. Tanah liat mampu mengikat kation-kation logam berat sehingga konsentrasi logam berat setelah melalui kolom tanah menjadi berkurang (Siregar 2005). Kondisi tanah yang liat dengan adanya penambahan kompos diharapkan mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Derajat keasaman (pH) tanah menunjukkan nilai sebesar 6,4. Hal ini menunjukkan keadaan tanah dalam kondisi baik karena berada pada rentang pH yang aman. Karena jika pH berada dibawah 3 dan berada diatas 9, maka sistem pembuluh pada akar akan rusak (Larcher 1980). Berdasarkan hasil analisis kompos, kompos yang digunakan kaya akan karbon (C) dan besi (Fe). Pada tanaman, Fe berfungsi sebagai sintesis protein kloroplas, aktivator enzim peroksidase, katalase, peredoksin, dan sitokrom oksidase (Pallardy 2008).

Pada C. cristata berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2 hanya pada pertambahan luas daun relatif, dengan adanya modifikasi anatomi berupa peningkatan nilai kerapatan stomata dan indeks stomata sisi adaksial dan abaksial, tebal daun, dan tebal palisade. Pertambahan luas daun relatif di lokasi 1 lebih besar dibandingkan lokasi 2 (Tabel 2). Menurut Sitompul & Guritno (1995), luas daun merupakan salah satu parameter utama dalam penentuan besar atau kecilnya laju fotosintesis pada tanaman. Sehingga pada kondisi tersebut C. cristata mempertahankan dirinya dengan meningkatkan efisiensi fotosintesis di lokasi terpolusi. Modifikasi anatomi berupa meningkatnya kerapatan stomata dan indeks stomata di lokasi 1 merupakan salah satu respon tanaman terhadap polutan. Menurut Muud & Kozlowski (1975), tanaman yang tumbuh di lokasi terpolusi cenderung mempertahankan dirinya dengan meningkatkan jumlah stomata. Hal serupa juga dilaporkan oleh Radoukova (2009) pada tanaman Fraxinus pensylvanica dengan nilai kerapatan stomata terbesar terlihat di lokasi terpolusi. Peningkatan jumlah stomata sangat membantu dalam hal penyerapan CO2 untuk fotosintesis (Azmat et

al. 2009). Pengamatan sayatan transversal daun pada C. cristata yang tumbuh di lokasi 1 dan lokasi 2 menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Kerusakan kronis terjadi pada tanaman yang tumbuh di lokasi 1 (Gambar 4). Menurut Sant’Anna-Santos et al. (2006), hal tersebut diduga karena terjadinya nekrosis pada tanaman yang mengakibatkan rusaknya jaringan palisade, jaringan bunga karang, sel epidermis, dan kutikula. Besarnya nilai tebal

palisade di lokasi 1 merupakan salah satu modifikasi tanaman C. cristata untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis, karena di dalam jaringan palisade terdapat kloroplas yang berfungsi untuk fotosintesis (Fahn 1991). Pada C. roseus berbeda nyata antara lokasi 1 dan 2 pada bobot basah dan bobot kering akar dengan adanya modifikasi anatomi berupa peningkatan nilai kerapatan trikoma non-kelenjar dan tebal daun. Bobot basah dan bobot kering akar di lokasi 1 lebih besar dibandingkan lokasi 2. Menurut Pallardy (2008), hal tersebut diduga merupakan bentuk pertahanan diri tanaman terhadap cekaman kekeringan di lokasi terpolusi, selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi penyerapan air. Meningkatnya kerapatan trikoma non-kelenjar di lokasi 1 pada jenis C. roseus merupakan salah satu bentuk respon tanaman terhadap polutan. Trikoma non-kelenjar berfungsi sebagai pencegah penguapan (Syarif 2009). Pada G. globosa modifikasi anatomi terlihat adanya peningkatan nilai kerapatan stomata adaksial, indeks stomata adaksial, dan kerapatan trikoma kelenjar adaksial. Trikoma kelenjar di lokasi 1 lebih besar dibandingkan lokasi 2. Menurut Hidayat (1995), trikoma kelenjar berfungsi untuk mencegah kekeringan pada tanaman. Selain itu trikoma kelenjar juga berfungsi sebagai sekresi berbagai bahan seperti larutan garam, larutan gula (nektar), terpentin, dan polisakarida (Fahn 1991). Terlihat adanya hubungan pertumbuhan dan perubahan anatomi. Pertumbuhan relatif tanaman di lokasi 1 relatif lebih rendah dibandingkan lokasi 2. Polutan merupakan penyebab utama hal tersebut dapat terjadi. Namun, di sisi lain tanaman memodifikasi dirinya dengan meningkatkan kerapatan dan indeks stomata guna untuk penangkapan CO2,

hal tersebut diikuti juga dengan penebalan yang terjadi pada jaringan palisade dan bunga karang yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis. Modifikasi lainnya adalah terjadinya peningkatan kerapatan trikoma pada tanaman guna mencegah terjadinya penguapan. Berbagai polutan dapat menghambat beberapa parameter tanaman yang diamati, namun di sisi lain tanaman dapat memodifikasi dirinya sehingga dapat terus bertahan hidup.

9

SIMPULAN

Pada Celosia cristata terjadi modifikasi anatomi berupa peningkatan indeks dan kerapatan stomata (adaksial dan abaksial) diikuti dengan pertambahan luas daun relatif. Catharanthus roseus memiliki modifikasi anatomi berupa peningkatan tebal daun diikuti dengan peningkatan bobot basah dan bobot kering akar. Gomphrena globosa memiliki modifikasi anatomi berupa peningkatan indeks dan kerapatan stomata, dan trikoma kelenjar sisi adaksial tanpa diikuti perbedaan pertumbuhan relatif tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

Azmat R, Haider S, Nasreen H, Aziz F, Riaz M. 2009. A viable alternative mechanism in adapting the plants to heavy metal environment. Pak J Bot 41: 2729-2738. Daniel M. 2006. Medicinal Plants. USA:

Science Publisher.

Duldulao MCG, Gomez RA. 2008. Effects of vehicular on morphological characteristics of young and mature leaves of Sunflower (Tithonia diversifolia) and Napier Grass (Pennisetum purpureum). Res J XVI: 142-151.

Fahn A. 1991. Anatomi Tumbuhan Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Fank de Carvalho SM, Rodrigues de Aguiar Gomes M, Silva PIT, Bao SN. 2010. Leaf surface of Gomphrena spp. (Amaranthaceae) from Cerrado biome. Biocell 34: 23-25.

Gostin IN. 2009. Air pollution effect on the leaf structure of some Fabaceae species. Not Bot Hort Agrobot Cluj 37: 57-63. Hidayat EB. 1995. Anatomi Tumbuhan

Berbiji. Bandung: Institut Teknologi Bandung (ITB).

Jahan S, Iqbal MZ. 1992. Morphological and anatomical studies of leaves of different plants affected by motor vehicles exhaust. J Islamic Acad Sci 5: 21-23.

Jaleel CA, Gopi R, Manivannan P, Panneerselvam R. 2008. Soil salinity alters the morphology in Catharanthus roseus and its effect on endogenous mineral constituents. EurAsia J Biosci 2: 18-25.

Johansen DA. 1940. Plant Microtechnique. New York: Mc-Graw-Hillbook Company, Inc.

Krupa SV. 1997. Air Polution, People, and Plants. USA: APS Press.

Larcher W. 1980. Physiological Plant Ecology. New York: Springer-Verlag. Mursito P, Prihmantoro H. 2002. Tanaman

Hias Berkhasiat Obat. Depok: Penebar Swadaya.

Muud JB, Kozlowski TT. 1975. Responses of Plants to Air Pollution. London: Academic Press.

Pallardy SG. 2008. Physiology of Woody Plant. USA: Academic Press.

Radoukova T. 2009. Anatomical mutability of the leaf epidermis in two species of Fraxinus L. in a region with autotransport pollution. Biotechnol & Biotechnol 23: 405-409.

Sant’Anna-Santos BF, Campos da Silva L, Azevedo AA, Aguiar R. 2006. Effects simulated acid rain on leaf anatomy and micromorphology of Genipa americana L. (Rubiaceae). Brazilian Arch Biol Technol 49: 313-321.

Sass JE. 1951. Botanical Microtechnique. Iowa: The Iowa State College Press. Siregar EBM. 2005. Pencemaran Udara,

Respon Tanaman dan Pengaruhnya Pada Manusia. [e-book] Medan: Universitas Sumatera Utara. e-USU Repository http:// repository.usu.ac.id/bitstream/123456789 /1095/1/05001255. pdf [13 Februari 2011].

Sitompul SM, Guritno B. 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Syarif M. 2009. Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan. Bandung: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA).

Treshow M, Anderson FK. 1991. Plant Stress from Air Pollution. New York: John Willey & Sons, Ltd.

Treshow M. 1984. Air Pollution and Plant Life. New York: John Willey & Sons, Ltd.

Willmer CM. 1983. Stomata. New York: Longman Inc.

10

11

Lampiran 1 Komposisi seri larutan Johansen

Komposisi

Seri Larutan Johansen

I II III IV V VI VII

Air 50% 30% 15% - - - -

Etanol 95% 40% 50% 50% 45% - - -

Etanol 100% - - - - 25% - - Tertier butyl alkohol 10% 20% 35% 55% 75% 100% 50% Minyak parafin - - - - 50% Lampiran 2 Komposisi larutan Gifford

Komposisi Volume (ml)

Asam asetat glacial 20

Alkohol 60% 80

Gliserin 5

Lampiran 3 Hasil analisis tanah

Jenis C N- P Ca Mg K Na KTK Tekstur (%) contoh pH (%) total (ppm)

(me/100g)

(%) Pasir Debu Liat

Tanah 6,4 1,43 0,15 4,3 9,64 1,9 0,5 0,59 22,2 18,7 34,93 46,33 Lampiran 4 Kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah (Staf Pusat Penelitian Tanah, 1993)

Sifat tanah Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi C (%) <1,00 1,00-2,00 2,01-3,00 3,01-5,00 >5,00 N (%) <0,1 0,1-0,2 0,21-0,5 0,51-0,75 >0,75 C/N <5 5-10 11-15 16-25 >25 P2O5 HCl (mg/100g) <10 10-20 21-40 41-60 >60 P2O5 Bray (ppm) <10 10-15 16-25 26-35 >35 P2O5 Olsen (ppm) <4,5 <4,5-11,5 11,6-22,8 >22,8 - K2O HCl 25% (mg/100g)*) <10 10-20 21-40 41-60 >60 K-total (ppm)**) <100 100-200 210-400 410-600 >600 KTK (me/100g)***) <5 5-16 17-24 25-40 >40 Susunan kation: K (me/100g) <0,2 0,2-0,3 0,4-0,5 0,6-1,0 >1,0 Na (me/100g) <0,1 0,1-0,3 0,4-0,7 0,8-1,0 >1,0 Mg (me/100g) <0,4 0,4-1,1 1,1-2,0 2,1-8,0 >8,0 Ca (me/100g) <2 2-5 6-10 >20 Kejenuhan Basa (%) <20 20-35 36-60 61-75 >75 Kejenuhan Alumunium (%) <10 10-20 21-30 31-60 >60

Sangat masam Masam Agak Netral Agak Alkalis

masam alkalis pH H2O <4,5 4,5-5,5 5,6-6,5 6,6-7,5 7,6-8,5 >8,5 *) 1mg/100g = 1mg/100.000mg = 10 mg/1.000.000 mg = 10 ppm **) Puslittanak, 1993 ***) me/100 g = cmol (+)/kg

12

Lampiran 5 Hasil analisis kompos

Lampiran 6 Harkat mutu kompos

Parameter Satuan Rendah Sedang Tinggi

pH - 6,6 7,3 8,2 C organic (%) 14,5 19,6 27,1 N total (%) 0,6 1,1 2,1 Rasio C/N (%) <10 >20 P2O5 (%) 0,3 0,9 1,8 K2O (%) 0,2 0,6 1,4 CaO (%) 2,7 4,9 6,2 MgO (%) 0,3 0,7 1,6 KTK me/100g 20,1 30,0 45,0

Sumber: Service Laboratory SEAMEO BIOTROP

Jenis C N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn

contoh …(%)… …(ppm)…

13

Lampiran 7 Ketiga jenis tanaman di dua lokasi yang berbeda

A. Tanaman Celosia cristata (1), di lokasi 2 (2) dan di lokasi 1 (3)

B. Tanaman Catharanthus roseus (1), di lokasi 2 (2) dan di lokasi 1 (3)