V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Mutu dan Produktivitas Tembakau Temanggung

Hasil analisis ragam dan uji berpasangan nilai tengah mutu dan produktivitas tembakau (Tabel 10), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata mutu dan produktivitas tembakau Temanggung yang dihasilkan dari enam kondisi lahan yang berbeda. Mutu tembakau terdiri atas empat tingkat , dengan tingkat mutu tertinggi C+ (skor 37,59 dan 36,4) yang ditanam di lokasi berelevasi diatas 1.000 m. Perbedaan mutu tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, meliputi : (1) Sesuai dengan fungsi tembakau Temanggung sebagai pemberi rasa pada rokok kretek, dimana fungsi pemberi rasa ditentukan oleh kadar nikotin yang tinggi. Tinggi tempat (elevasi) areal pertanaman berpengaruh terhadap kadar nikotin, semakin tinggi elevasi areal pertanaman tembakau Temanggung, kadar nikotin akan semakin tinggi pula. Kadar nikotin akan semakin tinggi jika sinar matahari tinggi tetapi suhu rendah. (2) Jika dihubungkan dengan kondisi sifat kimia tanah, lahan yang berelevasi diatas 1.000 m cenderung memiliki kandungan Kalium, bahan organik, pH dan KTK, proporsi pasir dan porositas yang lebih tinggi. Kondisi kimia tanah tersebut (Tabel 12), diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tembakau.

Tabel 10. Analisis Ragam Mutu dan Produktivitas Tembakau Temanggung a. Analisis Ragam Produksi/ Mutu Sumber keragaman Jumlah kuadrat df Kuadrat tengah F Sig Produksi per ha diantara kelompok dalam kelompok jumlah 5015876 0539698 5555574 5 154 159 003175.28 133374.66 7.521 .000 Mutu tembakau diantara kelompok dalam kelompok jumlah 8839.97 9597.17 18437.15 5 140 145 767.99 68.55 11.203 .000

b. Statistik Deskriptif

Selang kepercayanan (95 %) nilai rata-rata Produksi/

Mutu

Lokasi (Desa) N Rata-rata Simpangan baku Standar eror Batas bawah Batas atas Produksi per hektar (kg) Losari Wonotirto Petarangan Tlogo Gandurejo Sunggingsari Total 27 27 29 24 25 28 160 962,2 1.050,6 792,2 545,2 760,4 689,5 836,8 388,1 549,5 332,6 231,8 310,7 280,1 400,9 74,6 105,7 61,7 47,3 62,1 52,9 31,6 808,7 842,2 835,7 447,3 632,1 580,9 774,2 1.115,8 1.227,1 1.088,7 643,1 888,7 798,1 899,4 Mutu tembakau (skor mutu) Losari Wonotirto Petarangan Tlogo Gandurejo Sunggingsari Total 27 22 28 23 25 21 146 37,5 28,6 31,2 30,4 36,4 21,6 31,4 9,1 7,7 11,1 4,2 4,4 9,9 9,6 1,7 1,6 2,1 0,8 0,8 2,1 0,8 33,9 25,2 26,9 28,6 34,5 17,1 29,8 41,2 32,1 35,5 32,2 38,2 26,1 32,9

Produktivitas tembakau yang ditanam pada lahan dengan arah lereng ke timur berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata produksi pada lahan arah lereng ke timur laut dan utara. Perbedaan produktivitas ini sangat erat kaitannya dengan sifat tembakau yang merupakan tanaman fotoperioditas, yang memerlukan lama penyinaran matahari yang panjang. Arah lereng ke timur memperoleh sinar matahari dengan intensitas yang lebih besar karena arahnya tegak lurus dengan arah sinar matahari, akibatnya terjadi fotosintesis daun tembakau lebih intensif sehingga memproduksi daun lebih cepat dan lebih besar dibandingkan dengan tembakau yang ditanam menghadap ke timur laut dan utara (Salisbury dan Ross dalam Lakitan, 1997).

Tabel 11. Hasil Uji Beda Mutu dan Produktivitas Tembakau

Lokasi

(Desa) Kondisi Lahan

Rata-rata Mutu

Rata-rata Produksi (kg/ha) Losari Elevasi > 1000 m, lereng timur 37.5 a 962.2 a Tlogo Elevasi < 1000 m, lereng timur 28.6 c 1059.6 a Wonotirto

Elevasi > 1000 m, lereng timur

laut 31.2 b 792.2 b

Gandurejo

Elevasi < 1000 m, lereng timur

laut 30.4 b 545.2 c

Petarangan Elevasi > 1000 m, lereng utara 36.4 a 760.4 b Sunggingsari Elevasi < 1000 m, lereng utara 21.6 d 689.5 b

Keterangan : Huruf (superscript) yang berbeda dalam kolom yang sama menunjukkan

berbeda nyata (P<0.05) berdasarkan uji beda nyata jujur HSD (W Tukey)

Tabel 12 menunjukkan bahwa perbedaan elevasi berpengaruh nyata terhadap sifat kimia tanah (kecuali Nitrogen). Lahan yang berelevasi diatas 1.000 m dpl memiliki kandungan Kalium, bahan organik, pH dan KTK lebih tinggi dibandingkan lahan yang berelevasi kurang dari 1.000 m dpl. Sebaliknya kadar Fosfor lebih tinggi pada lahan yang berelevasi kurang dari 1.000 m dpl.

Tabel 12. Hasil Uji t Kandungan N, P, K, Bahan Organik, pH dan KTK Berdasarkan Elevasi Lahan

Elevasi Kimia Tanah < 1000 m dpl > 1000 m dpl P value Nitrogen (%) 0.22 0.20 0.21 Fosfor (%) 14.44 13.27 0.00 Kalium (%) 14.86 16.87 0.00 Bahan Organik (%) 10.90 12.63 0.00 pH 5.14 5.25 0.03 KTK (me/100 gr) 15.72 18.99 0.00

5.2. Pengaruh Elevasi dan Lereng Terhadap Mutu dan Produksi Tembakau Kondisi elevasi dan lereng, meliputi : elevasi, arah lereng dan kemiringan lereng secara bersama-sama berpengaruh terhadap mutu dan produksi tembakau Temanggung. Hasil analisis regresi berganda sederhana, untuk mutu tembakau Temanggung, yang diolah dengan SPSS 12.0.00, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel korelasi (Lampiran 4), menunjukkan bahwa koefisien elevasi dan kemiringan lereng berkorelasi nyata secara statistik dengan mutu tembakau Temanggung. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai sig < 0.05).

Hasil penghitungan koefisien regresi menghasilkan persamaan sebagai berikut :

M = 18,58 + 11,85 X1 + 1,06 X2 + 4,40 X3

R2 = 0,794

Persamaan diatas menunjukkan bahwa mutu tembakau 79,4 % dipengaruhi secara bersama-sama oleh elevasi (X1), arah lereng (X2) dan tingkat kemiringan lereng (X3).

Jika pengaruh faktor elevasi, arah lereng dan tingkat kemiringan tidak ada, maka mutu yang akan terjadi adalah 18,58 (mutu A+). Jika ceteris paribus, penambahan satu satuan elevasi mengakibatkan peningkatan mutu tembakau sebesar 11,85 satuan. Penambahan satu satuan arah lereng mengakibatkan peningkatan mutu sebesar 1,06 satuan. Penambahan satu satuan kemiringan lereng mengakibatkan peningkatan mutu 4,40 satuan.

Berdasarkan Tabel korelasi pada Lampiran 5, menunjukkan bahwa koefisien arah dan kemiringan lereng berkorelasi nyata secara statistik pada nilai sig < 0.10 dengan produktivitas tembakau Temanggung.

Hasil penghitungan koefisien regresi menghasilkan persamaan sebagai berikut :

P = 437,04 + 96,61 X1 + 142,78 X2 + 49,38 X3

R2 = 0,613

Persamaan diatas menunjukkan bahwa produktivitas tembakau 61,3 % dipengaruhi secara bersama-sama oleh elevasi (X1), arah lereng (X2) dan tingkat kemiringan

lereng (X3). Jika tidak ada faktor elevasi, arah lereng dan tingkat kemiringan maka

produktivitas per hektar yang akan terjadi adalah 437,04 kg. Jika cateris paribus, penambahan satu satuan elevasi mengakibatkan peningkatan produksi 96,61 satuan. Penambahan satu satuan arah lereng mengakibatkan peningkatan produktivitas sebesar 142,78 satuan. Penambahan satu satuan kemiringan lereng mengakibatkan peningkatan produktivitas 49,38 satuan. Karena satuan skor dari curam ke landai adalah 0 sampai 5, maka penambahan satuan kemiringan (skor) sama dengan pengurangan tingkat kemiringan lereng.

5.3. Indeks Keberlanjutan Usahatani Tembakau Temanggung 5.3.1. Indeks Keberlanjutan Multidimensi

Indeks keberlanjutan multidimensi meliputi dimensi ekologi, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi, digunakan untuk menilai bagaimana kondisi keberlanjutan usahatani tembakau Temanggung berdasarkan ketiga dimensi diatas.

Dimensi ekologi terdiri atas 8 atribut atau parameter, yaitu : elevasi, arah lereng, kondisi land cover, tingkat kemiringan lereng, ketersediaan bahan organik (pupuk kandang dan limbah tanaman), peluang melakukan konservasi tanah, produktivitas dan mutu tembakau. Dimensi ekonomi terdiri atas 6 atribut atau parameter, yaitu : kestabilan harga tembakau, kontribusi tembakau terhadap pendapatan petani, kontribusi tembakau terhadap PAD, transfer keuntungan, ketersediaan lembaga pemasaran, ketersediaan lembaga keuangan. Dimensi sosial terdiri atas 8 atribut atau parameter, yaitu : pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan, persepsi masyarakat terhadap upaya konservasi tanah, adopsi terhadap demplot konservasi tanah, intensitas penyuluhan dan pelatihan mengenai usahatani tembakau, eksistensi kelompok tani, eksistensi lembaga layanan pemerintah, kebersamaan dalam kerja kelompok, eksistensi rumah tangga petani tembakau.

Down Up Bad Good -60 -40 -20 0 20 40 60 0 20 40 60 80 100 120

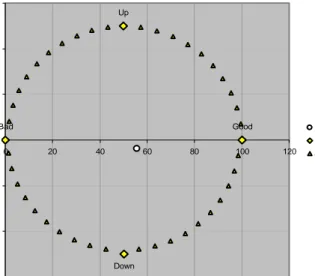

Sumbu X setelah notasi: Indek Keberlanjutan Indek Multidimensi S u m b u Y set el a h n o tasi Real Fisheries Reference anchors Anchors

Hasil analisis Rap dengan menggunakan metode multidimentional scaling (MDS) menghasilkan nilai indeks keberlanjutan (IKb) 55,53 pada skala keberlanjutan 0 – 100 (Gambar 3), dan termasuk kedalam kategori cukup (51 < nilai indeks < 75). Kontribusi masing-masing dimensi, yaitu : dimensi ekologi 49,38, dimensi ekonomi 63,91 dan dimensi sosial 64,54, seperti diagram layang pada Gambar 4.

49,38

63,91

64,54

0

20

40

60

80

EKOLOGI

EKONOMI

SOSIAL

5.3.2. Indeks Keberlanjutan Dimensi Ekologi

Nilai indeks keberlanjutan berdasarkan dimensi ekologi seperti tertera dalam Gambar 5 adalah 49,38 termasuk kedalam kategori kurang berkelanjutan (pada skala 0 – 100). Down Up Bad Good -60 -40 -20 0 20 40 60 0 20 40 60 80 100 120

Sumbu X setelah notasi: Indek Keberlanjutan Indek Dimensi Ekologi

S um bu Y s e te la h not a s i Real Fisheries Reference anchors Anchors Gambar 5. Analisis Rap Indeks Keberlanjutan Dimensi Ekologi

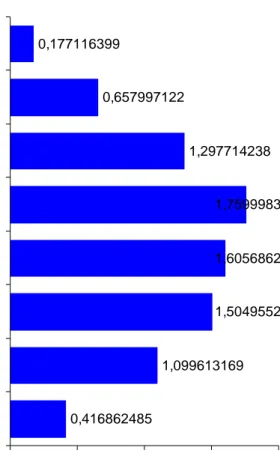

Untuk melihat atribut yang sensitif memberikan kontribusi terhadap nilai indeks keberlanjutan dimensi ekologi, digunakan analisis leverage (Gambar 6). Berdasarkan Gambar 6, parameter yang sensitif mempengaruhi indeks keberlanjutan dimensi ekologi adalah : ketersediaan bahan organik, tingkat kemiringan lereng dominan, kondisi land cover, peluang melakukan konservasi tanah dan arah lereng.

Hasil analisis leverage tersebut memberikan suatu indikasi bahwa untuk menjaga keberlanjutan usahatani tembakau Temanggung perlu mengupayakan agar bahan organik tersedia di lokasi, artinya peternakan sebagai sumber bahan pupuk kandang perlu dikembangkan di sentra produksi tembakau, selain memanfaatkan limbah bahan tanaman untuk dijadikan kompos. Selain itu upaya untuk mempertahan konservasi tanah dalam mempertahankan keberlanjutan sangat penting, hal tersebut tercermin dari parameter peluang melakukan konservasi, tingkat kemiringan lereng dominan dan kondisi land cover merupakan parameter yang sangat sensitif. Parameter tersebut sangat terkait dengan upaya konservasi tanah.

0,416862485 1,099613169 1,504955292 1,605686219 1,759998302 1,297714238 0,657997122 0,177116399 0 0,5 1 1,5 2 Elevasi (m dpl) Arah Lereng Kondisi land cover Tingkat kemiringan lereng dominant Ketersediaan bahan organik (pupuk kandang

dan limbah tanaman)

Peluang melakukan konservasi tanah Produktivitas tembakau (kg per ha) Mutu tembakau A tt ri but e

Root Mean Square Change % in Ordination when Selected Attribute Removed (on Status scale 0 to 100)

5.3.3. Indeks Keberlanjutan Dimensi Ekonomi

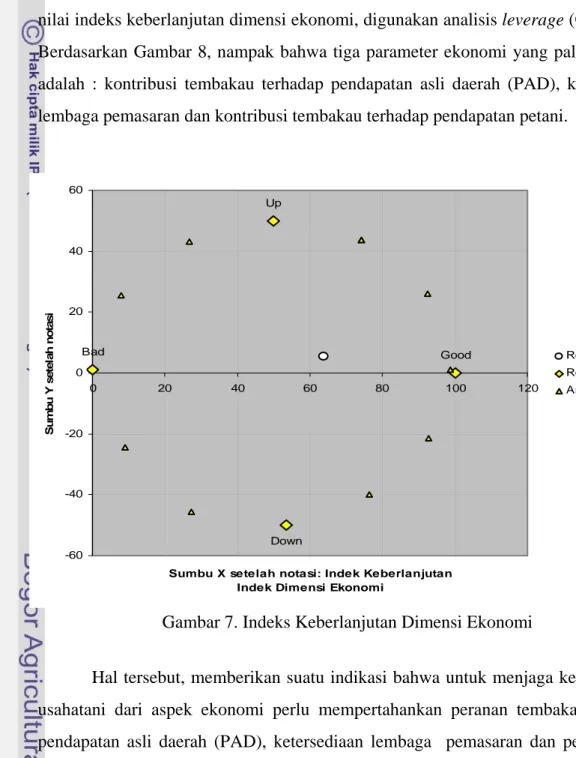

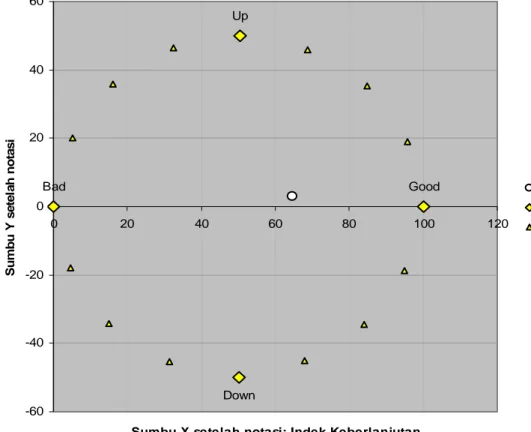

Nilai indeks keberlanjutan berdasarkan dimensi ekonomi seperti tertera dalam Gambar 7 adalah 63,91 termasuk kategori cukup berkelanjutan (pada skala 0 – 100). Untuk melihat atribut atau parameter yang sensitif memberikan kontribusi terhadap nilai indeks keberlanjutan dimensi ekonomi, digunakan analisis leverage (Gambar 8). Berdasarkan Gambar 8, nampak bahwa tiga parameter ekonomi yang paling sensitif adalah : kontribusi tembakau terhadap pendapatan asli daerah (PAD), ketersediaan lembaga pemasaran dan kontribusi tembakau terhadap pendapatan petani.

Down Up Bad Good -60 -40 -20 0 20 40 60 0 20 40 60 80 100 120

Sumbu X setelah notasi: Indek Keberlanjutan Indek Dimensi Ekonomi

S u m b u Y set el a h n o ta si Real Fisheries Reference anchors Anchors

Gambar 7. Indeks Keberlanjutan Dimensi Ekonomi

Hal tersebut, memberikan suatu indikasi bahwa untuk menjaga keberlanjutan usahatani dari aspek ekonomi perlu mempertahankan peranan tembakau terhadap pendapatan asli daerah (PAD), ketersediaan lembaga pemasaran dan peranan atau kontribusi tembakau terhadap pendapatan petani. Parameter-parameter tersebut

memberikan suatu indikasi bahwa selama belum ada komoditas diversifikasi sebagai pengganti tembakau, maka usahatani tembakau akan berkelanjutan, sehingga terkait harga yang diterima petani dan produktivitas tembakau, perlu diupayakan agar optimal. Harga yang baik dan produktivitas yang tinggi secara teknis akan terkait dengan parameter yang peka pada dimensi ekologi.

1,638671875 6,21319209 9,079093947 1,566528316 8,13159194 3,486427284 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kestabilan harga Kontribusi terhadap pendapatan petani Kontribusi terhadap PAD Transfer keuntungan Ketersediaan lembaga pemasaran Ketersediaan lembaga keuangan A ttr ib u te

Root Mean Square Change % in Ordination when Selected Attribute Removed (on Status scale 0 to 100)

Gambar 8. Kontribusi Atribut Dimensi Ekonomi

5.3.4. Indeks Keberlanjutan Dimensi Sosial

Nilai indeks keberlanjutan berdasarkan dimensi sosial adalah 64,54, termasuk ke dalam kategori cukup berkelanjutan (pada skala 0 – 100), seperti Gambar 9. Untuk melihat atribut atau parameter yang sensitif memberikan kontribusi terhadap

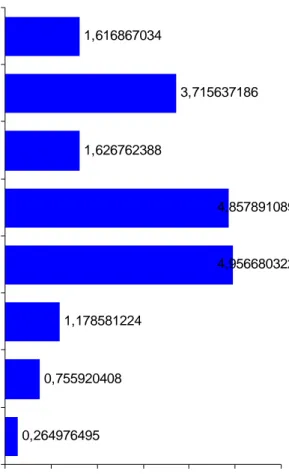

nilai indeks keberlanjutan dimensi sosial, digunakan analisis leverage (Gambar 10). Gambar 10 menunjukkan bahwa tiga parameter yang sangat sensitif mempengaruhi indeks keberlanjutan dimensi sosial adalah : intensitas penyuluhan dan pelatihan mengenai usahatani tembakau, eksistensi kelompok tani dan kebersamaan petani dalam kerja kelompok.

Berdasarkan analisis leverage tersebut menunjukkan indikasi bahwa untuk mempertahankan keberlanjutan usahatani tembakau Temanggung perlu meningkatkan intensitas penyuluhan dan pelatihan usahatani tembakau, meningkatkan eksistensi kelompok dan membina kebersamaan para petani tembakau dalam menangani pekerjaan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Esensi dari ketiga parameter yang sensitif tersebut adalah pemerintah dan petani tembakau perlu menggalang kebersamaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, terutama dalam menangani usahatani dan pemasaran tembakau.

Good Bad Up Down -60 -40 -20 0 20 40 60 0 20 40 60 80 100 120

Sumbu X setelah notasi: Indek Keberlanjutan Indek Dimensi Sosial

S u m b u Y set e lah n o tasi Real Fisheries Reference anchors Anchors

Beberapa parameter statistik yang diperoleh dari analisis Rap dengan menggunakan metode multidimentional scaling (MDS) berfungsi sebagai standar untuk menentukan kelayakan terhadap hasil kajian. Tabel 13 menyajikan nilai Stress dan R2 (koefisien determinasi) untuk setiap dimensi maupun multidimensi. Nilai tersebut berfungsi untuk menilai akurasi atribut atau parameter maupun nilai dari kondisi yang sebenarnya.

0,264976495 0,755920408 1,178581224 4,956680322 4,857891089 1,626762388 3,715637186 1,616867034 0 1 2 3 4 5 6

Pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan Persepsi masyarakat terhadap upaya

konservasi tanah

Adopsi terhadap demplot konservasi tanah Intensitas penyuluhan dan pelatihan mengenai

usahatani tembakau

Eksistensi kelompok tani Eksistensi lembaga layanan pemerintah Kebersamaan kerja kelompok (individual atau

kelompok)

Eksistensi rumah tangga petani tembakau

A

ttr

ib

u

te

Root Mean Square Change % in Ordination when Selected Attribute Removed (on Status scale 0 to 100)

Berdasarkan Tabel 13, nampak bahwa setiap dimensi maupun multidimensi memiliki nilai stress jauh dibawah ketetapan yang menyatakan bahwa nilai stress pada analisis dengan metode multidimentional scaling (MDS) sudah cukup memadai jika diperoleh nilai lebih kecil dari 25 % (Fisheries. Com 1999). Karena semakin kecil nilai stress yang diperoleh, berarti semakin baik kualitas hasil analisis. Sedangkan koefisien determinasi (R2), kualitas hasil semakin baik jika nilai koefisien determinasi semakin besar mendekati nilai 1. Berdasarkan kedua parameter diatas, dapat diketahui bahwa atribut ketiga dimensi yang digunakan pada analisis keberlanjutan usahatani tembakau Temanggung sangat baik.

Tabel 13. Hasil Analisis Rap Parameter Statistik

Nilai Statistik Multi Dimensi Ekologi Ekonomi Sosial

Stress 0,13 0,16 0,14 0,15

R2 0,96 0,94 0,94 0,95

Jumlah Iterasi 2 2 2 2

5.4. Kesesuaian Lahan

Evaluasi kesesuaian lahan merupakan suatu evaluasi yang memberikan gambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu (Sitorus, 1998). Dengan membandingkan antara persyaratan yang dibutuhkan oleh penggunaan tertentu, dengan sifat dan kualitas lahan yang tersedia maka akan diketahui potensi lahan atau kesesuaian lahan untuk jenis penggunaan lahan tersebut.

Komoditas yang dikembangkan di suatu lahan seharusnya berproduksi optimum, dengan hasil yang bermutu baik, dan berproduksi secara lestari. Setiap

komoditas pertanian mempunyai potensi produksi genetik, yaitu produksi hanya ditentukan oleh genetik tanaman itu, yang bisa dicapai manakala kondisi lingkungan tumbuh optimum. Pada kondisi lingkungan tumbuh yang optimum, produksi seringkali lebih rendah dari produksi potensi genetik atau terjadi senjang antara produksi potensi genetik dengan produksi riil. Senjang produksi tersebut dapat diperkecil dengan rekayasa lingkungan tumbuh melalui perbaikan lahan (land

improvement) dan budidaya tanaman.

Tidak hanya pada kuantitas produksi, akhir-akhir ini perhatian konsumen juga tertuju pada mutu produk. Beberapa parameter dasar yang menentukan mutu tersebut antara lain : rasa, penampilan, kesehatan (bebas dari zat yang berbahaya bagi kesehatan) dan kandungan gizi. Namun demikian, baku mutu produk pertanian belum semuanya tersedia, yang ada hanya kesukaan (preferensi) konsumen saja.

Selain kuantitas dan mutu produk baik, produksi komoditas itu juga perlu lestari agar bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Beberapa hal akan mengancam kelestarian produksi antara lain erosi dan penurunan jumlah hara tanaman karena kehilangan akibat panen. Pembukaan lahan untuk pertanian diawali dengan pembersihan lahan dari vegetasi alam yang sudah seimbang dengan kondisi lingkungannya. Pembukaan lahan dan penanaman komoditas baru akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang seringkali merugikan komoditas yang ditanam apabila pengelolaan lahan yang tepat tidak dilakukan. Pada daerah berlereng, seperti lahan sentra produksi tembakau Temanggung, gangguan keseimbangan dapat berupa peningkatkatan laju erosi tanah. Semua itu pada akhirnya akan mengurangi jumlah dan mutu hasil pertanian.

Kesesuaian lahan (land suitability) adalah gambaran tingkat kecocokan suatu lahan untuk suatu tanaman atau kelompok tanaman tertentu. Setiap komoditas mempunyai persyaratan tumbuh yang tertentu agar dapat tumbuh dan berproduksi optimum. Selain itu, lahan juga mempunyai karakteristik iklim, tanah dan terrrain

yang khas, seperti yang dituangkan dalam satuan peta tanah. Matching antara kedua hal tersebut merupakan bagian dari evaluasi lahan. Djaenudin et al., (1998) menguraikan tentang teknik evaluasi lahan berdasarkan metode FAO (1978).

Persyaratan tumbuh untuk tembakau di lahan kering (Tabel 14), meliputi parameter-parameter : suhu udara, kelembaban udara, curah hujan tahunan, media perakaran, ketersediaan oksigen, retensi hara, dan terrain. Nilai untuk setiap parameter tersebut dibagi menjadi 4 kelas, yaitu: S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai), S3 (sesuai marjinal), dan N (tidak sesuai). Contohnya, jika suatu lahan ternyata mempunyai temperatur udara 25oC, maka lahan tersebut cukup sangat sesuai untuk tembakau dari sisi temperatur udara. Contoh lainnya, jika lahan mempunyai drainase sangat terhambat, maka lahan tidak sesuai untuk tembakau dari sisi drainase tanah. Hasil akhir evaluasi lahan adalah kelas kesesuaian terendah.

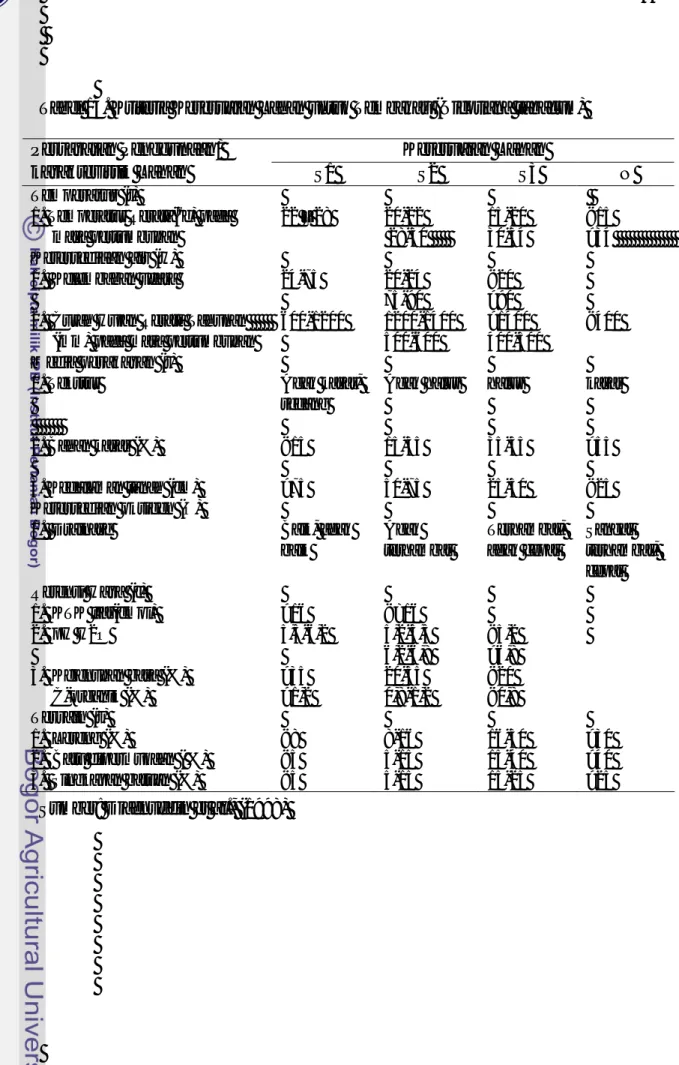

Hasil penilaian kesesuaian lahan Kabupaten Temanggung berdasarkan kriteria kesesuaian lahan pada Tabel 14, menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Temanggung, 83,73 % sesuai untuk tanaman Tembakau sisanya tidak sesuai (6,73 %) dan yang lainnya telah digunakan untuk pemukiman (9,54 %), lebih rinci tertera pada Tabel 15 (Ropik et al., 2004).

Lahan di Kabupaten Temanggung dapat dikelompokan menjadi 8 kelas kesesuaian lahan terdiri dari 4 kesesuaian tunggal, dan 4 kesesuaian kombinasi (Tabel 15). Untuk Tembakau, lahan kelas S3 (sesuai marjinal) dijumpai paling luas penyebarannya, yaitu 35.108 ha atau 40,25 % dari luas keseluruhan, lahan cukup sesuai 21.410 ha atau 24,55 % dari luas keseluruhan.

Tabel 14. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Tembakau (Nicotiana tabacum) Kesesuaian Lahan Persaratan Penggunaan/

karakteristik Lahan S1 S2 S3 N

Temperatur (t)

1. Temperatur Rerata(oc) pada masa pertumbuhan 22 – 28 20-22 28-30 15-20 30-34 <15 >34 Ketersediaan air (w) 1. Kelembaban udara

2. Curah Hujan Rerata Tahunan (mm) pada masa pertumbuhan

24-75 600-1200 20-24 75-90 1200-1400 500-600 <20 >90 >1400 400-500 <400 Media perakaran (r) 1. Tekstur 2. Bahan kasar (%) 3. Kedalaman tanah (cm) Agak kasar, sedang <15 >75 Agak halus 15-35 50-75 halus 35-55 25-50 kasar >55 <25

Ketersedian oksigen (O)

1. Drainase Baik, agak

baik Agak terhambat Terhambat, agak cepat Sangat terhambat, cepat Retensi Hara (f) 1. KTK liat(cmol) 2. pH H2O 3. Kejenuhan basa (%) C-organik (%) >16 5,5-6,2 >35 >1,2 <=16 5,2-5,5 6,2-6,8 20-35 0,8-1,2 <5,2 >6,8 <20 <0,8 Terrain (s) 1. Lereng (%) 2. Batu dipermukaan ( %) 3. Singkapan batuan (%) <8 <5 <5 8-16 5-15 5-15 16-30 15-40 15-25 >30 >40 >25

Tabel 15. Kelas Kesesuaian Lahan untuk Tembakau

No. Kelas Keterangan ha %

Lahan sesuai

1. S1 Lahan sangat sesuai 951 1,09

2. S1/S2 Sebagian besar lahan sangat sesuai, sisanya termasuk cukup sesuai

1.520 1,75

3. S2 Lahan cukup sesuai 21.410 24,55

4. S2/S1 Sebagian besar lahan cukup sesuai, sisanya sangat sesuai

3.945 4,52 5. S2/S3 Sebagian besar lahan cukup sesuai,

sisanya sesuai marjinal

7.933 9,09 6. S3 Lahan sesuai marjinal 35.108 40,25 7. S3/S1 Sebagian besar lahan sesuai

marjinal, sisanya sangat sesuai

2.165 2,48

Jumlah 73.032 83,73

Tidak sesuai

8. N Lahan tidak sesuai 5.869 6,73

9. Pemukiman 8.325 9,54

Jumlah 14.194 16,27

Jumlah keseluruhan

87.226 100,00

Keterengan : S1: sangat sesuai, S2: cukup sesuai, S3: sesuai marjinal, N: tidak sesuai

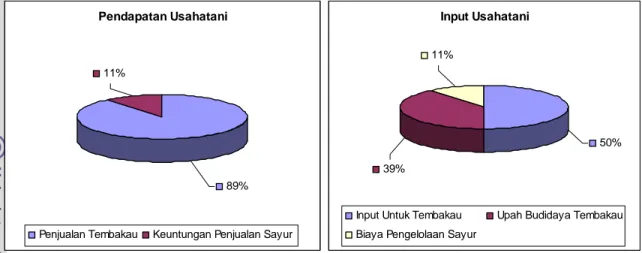

Tabel 15 menunjukan bahwa 70.367 ha lahan tergolong cukup sesuai dan sesuai marjinal, sedangkan seluas 2.471 ha lahan tergolong sangat sesuai. Berdasarkan pertimbangan fisik lingkungan seperti uraian diatas, tembakau sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Temanggung. Lahan sesuai S1 dan S1/S2 menyebar di Kecamatan Tlogosari.

Gambar 11. Peta Kesesuaian Lahan Tembakau Temanggung (Ropik et al., 2004)

5.5. Sosial Ekonomi Petani dan Pengelolaan Usahatani Tembakau 5.5.1. Sosial Ekonomi Petani

Data sosial ekonomi dan sistem pengelolaan usaha petani didapatkan melalui hasil wawancara (interview) para responden terpilih dalam enam lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi beberapa variabel sosial ekonomi dan sistem pengelolaan usahatani tembakau yaitu :umur, jumlah anggota keluarga usia sekolah, jumlah anggota keluarga usia kerja, pengalaman bertani, pola tanam, luas lahan, produksi tembakau dan tanaman selingan (sayur), mutu dan harga tembakau, upah budidaya dan panen, input bahan (pupuk kandang, pupuk buatan, pestisida, bibit dan

keranjang), keikut sertaan dalam penyuluhan dan aktivitas konservasi tanah. Kompilasi data sosial ekonomi tertera pada Lampiran 22.

Kondisi sosial ekonomi para petani tembakau cukup bervariasi (Tabel 16). Meskipun demikian secara umum pola pengelolaan usahatani tembakau memiliki banyak kemiripan diantara petani, antara lain dalam hal penggunaan tenaga kerja keluarga, sumber atau lembaga keuangan, dan ketersediaan serta kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana usahatani.

Data mengenai kondisi sosial para petani tembakau di Temanggung meliputi : umur, usia sekolah dan angkatan kerja anggota keluarga, luas dan status kepemilikan lahan yang digarap, pola tanam dan keikutsertaan dalam penyuluhan. Rentang umur para petani tembakau berkisar antara 22 - 82 tahun dengan umur rata-rata sekitar 51 tahun. Walaupun umur rata-rata diatas 50 tahun, tetapi hasil pengamatan menunjukkan bahwa petani secara umum masih aktif dan produktif mengelalola usahatani khususnya usahatani tembakau. Frekuensi umur petani yang melebihi 50 tahun cukup besar seperti ditunjukkan dalam Gambar 12.

Tabel 16. Kondisi Umum Sosial Ekonomi Petani Variabel Sosial

Ekonomi Minimum Maksimum Rata-rata SD N

Umur (tahun) 22 82 50,83 12,48 165

Jumlah anak usia sekolah

(orang) 0 4 1,04 0,90 144

Jumlah anggota keluarga

usia kerja (orang) 2 7 3,62 1,33 165

Lama bertani (tahun) 3 68 28,92 13,55 168

Luas lahan (hektar) 0,14 0,8 0,33 0,09 179

Ket : SD = simpangan baku N = jumlah responden

Berdasarkan pengalaman atau lama petani menekuni usahatani tembakau ini nampak bahwa sebagian besar sudah cukup lama berprofesi sebagai petani tembakau. Rata-rata lama bertani mereka mencapai hampir 29 tahun dengan lama maksimal mencapai 68 tahun. Frekuensi petani yang menekuni usahatani tembakau lebih dari

20 tahun cukup tinggi (Gambar 12). Hal ini menunjukkan bahwa minat untuk berusahatani dengan tanaman utama tembakau sudah berkembang lama dibandingkan dengan komoditi lainnya di wilayah Temanggung.

UMUR (tahun) 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Frekuensi 40 30 20 10 0

Gambar 12. Histogram Frekuensi Umur Petani Tembakau

Lama Bertani (tahun)

69 61 53 45 37 30 22 14 6 Fr ekuensi 50 40 30 20 10 0 Std. Dev = 13.55 Mean = 29 N = 168.00

Gambar 13. Histogram Frekuensi Pengalaman Bertani Tembakau

Berdasarkan luas lahan yang dikelola oleh seorang kepala rumah tangga petani nampak bahwa luas areal yang digarap relatif sempit. Rata-rata pemilikan lahan sekitar 0.33 hektar, bahkan seorang petani ada yang hanya menggarap sekitar 0.14 hektar kebun dan digarap bersama anggota keluarga lainnya. Sementara

maksimal luas lahan yang digarap tidak sampai satu hektar yaitu hanya 0.8 hektar. Frekuensi jumlah luas lahan garapan petani tembakau disajikan pada Gambar 14.

Luas lahan (hektar)

.81 .75 .69 .63 .56 .50 .44 .38 .31 .25 .19 .13 Frekuensi 70 60 50 40 30 20 10 0 Std. Dev = .09 Mean = .33 N = 179.00

Gambar 14. Histogram Frekuensi Luas Lahan Petani Tembakau

Dalam sistem pengelolaan usahatani tembakau dan tanaman tumpangsari atau tumpanggilir, penggunaan tenaga kerja sangat bervariasi dan sangat ditentukan oleh banyaknya anggota keluarga yang tergolong dalam usia kerja. Setiap anggota keluarga yang tergolong usia kerja pun tidak memiliki jam kerja yang tetap kecuali kepala keluarga sebagai penanggung jawab pengelolaan usahatani tembakau. Demikian pula dengan sistem pengupahan utamanya untuk kegiatan panen sangat sulit ditetapkan karena tenaga kerja yang terlibat termasuk anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam tulisan ini biaya khusus untuk upah panen tidak diperhitungkan. Biaya yang dapat dengan mudah dihitung adalah biaya untuk budidaya selama proses penyiapan lahan sampai panen dan input bahan (pupuk kandang, pupuk buatan, pestisida, benih dan keranjang). Biaya untuk tanam tumpangsari/tumpanggilir juga sangat sulit untuk ditetapkan karena beberapa bahan untuk pertanaman tembakau juga dimanfaatkan untuk pengelolaan tanaman tumpangsari/tumpanggilir. Oleh karena itu, biaya untuk tanaman tumpangsari/tumpanggilir perlu dihitung secara keseluruhan terutama biaya pupuk dan pestisida.

5.5.2. Pengelolaan Usahatani Tembakau

Varietas tembakau yang ditanam sebagian besar adalah Kultivar Gober Genjah Kemloko, yang merupakan kultivar lokal. Pengolahan tanah di lahan sawah dimulai dengan membersihkan jerami atau sisa tanaman sebelumnya, kemudian dikeringkan, selanjutnya dicangkul atau dibajak lalu dibiarkan selama 2 – 3 minggu, kemudian dibuat guludan dengan jarak 80 – 90 cm dan jarak tanam dalam guludan 50 – 60 cm. Pengolahan tanah di lahan kebun dengan cara mencangkul sampai gembur dan dibuat guludan dengan lebar 80 – 90 cm. Pupuk kandang sebagai pupuk dasar diberikan 2 – 3 minggu sebelum tanam pada lubang tanam, sebanyak 17 – 30 ton per ha. Sedangkan pupuk buatan rata-rata menggunakan ZA (400 – 600 kg) + TSP (100 kg) per ha. Pupuk TSP diberikan 1 minggu sebelum tanam dan ZA (setengah dosis) diberikan 4 minggu setelah tanam. Penyiangan dan pembumbunan dilakukan bersamaan untuk membersihkan gulma dan menggemburkan tanah, dilakukan 2 – 3 kali tergantung keadaan lapangan.

Pemangkasan bunga dilakukan pada saat kuncup bunga pertama mulai mekar, kurang lebih pada umur 70 hari, dengan cara memotong pada batas 2 – 3 daun di bawah daun bendera (daun yang tumbuh pada tangkai kuncup bunga). Setelah dipangkas akan tumbuh tunas pada ketiak daun (wiwilan) dan tunas tersebut perlu dipotong 5 – 7 hari sekali, agar daun tembakau dapat tumbuh besar dan tebal.

Panen dilakukan secara bertahap sebanyak 5 – 8 kali tergantung kemasakan dan jumlah daun. Panen biasanya dimulai setelah ada informasi bahwa pabrik rokok mulai membuka untuk pembelian. Panen biasanya dilakukan 10 – 15 hari sebelum awal pembelian. Daun yang dipanen mulai dari daun bawah (2 – 3 daun setiap petik), ditandai dengan perubahan warna daun dari hijau menjadi kuning kehijauan, warna tulang daun putih/hijau terang, tepi daun mengering, permukaan daun agak kasar dan tangkai daun mudah dipatahkan.

Pengolahan atau pasca panen tembakau terdiri atas tiga tahap, yaitu : pemeraman, perajangan dan penjemuran. Pemeraman dilakukan dengan cara mengatur daun berdiri secara tegak di rak pemeraman setelah daun tersebut disortasi agar ukuran daun seragam. Pemeraman dilakukan selama 1 – 2 malam (daun bawah),

3 – 4 malam (daun tengah) dan 4 – 7 malam (daun atas). Setelah daun menampakan warna kuning kemerahan lalu dirajang, yang dilakukan mulai tengah malam sampai pagi agar hasil rajangan dapat langsung dijemur pagi harinya. Tebal rajangan 1,5 – 2 mm. Hasil rajangan harus kering dalam dua hari dan pada malam hari pertama rajangan diembunkan agar rajangan berwarna hitam.

Dalam siklus satu tahun, pola tanam tembakau pada semua lokasi relatif sama yaitu penanaman tembakau dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Juni atau Juli, dalam pola tanam tumpangsari atau tumpanggilir umumnya dengan sayuran. Di lokasi penelitian, terdapat 6 model pola tanam yang paling dominan, yaitu :

• Pola 1 : Jagung + Jagung + Tembakau (55,1 %). • Pola 2 : Jagung + Bawang merah + Tembakau (5,8 %). • Pola 3 : Jagung + Kacang tunggak + Tembakau (18,1 %). • Pola 4 : Jagung + Bawang putih + Tembakau (6,5 %). • Pola 5 : Jagung + Lombok + Tembakau (5,8 %). • Pola 6 : Padi + Tembakau (4,5 %).

Dalam kegiatan usahatani, pada umumnya petani tidak memiliki catatan yang lengkap, pendapatan dan biaya dicatat relatif sangat sederhana. Komponen biaya umumnya dikelompokkan kedalam dua kategori utama yaitu upah untuk budidaya dan input untuk material bahan. Upah budidaya dihitung mulai dari pengelolaan lahan sampai panen, sebagian besar curahan tenaga kerja keluarga tidak dihitung, sementara input bahan untuk tembakau meliputi pupuk (kandang dan buatan), pestisida, benih dan keranjang. Biaya untuk pengelolaan tanaman sayuran terbatas pada input bahan terutama pupuk dan pestisida. Beberapa item pengeluaran sangat sulit dipisahkan pembebanannya, antara tembakau dan sayur sehingga data ini banyak dimasukkan saja dalam salah satunya tembakau atau sayur.

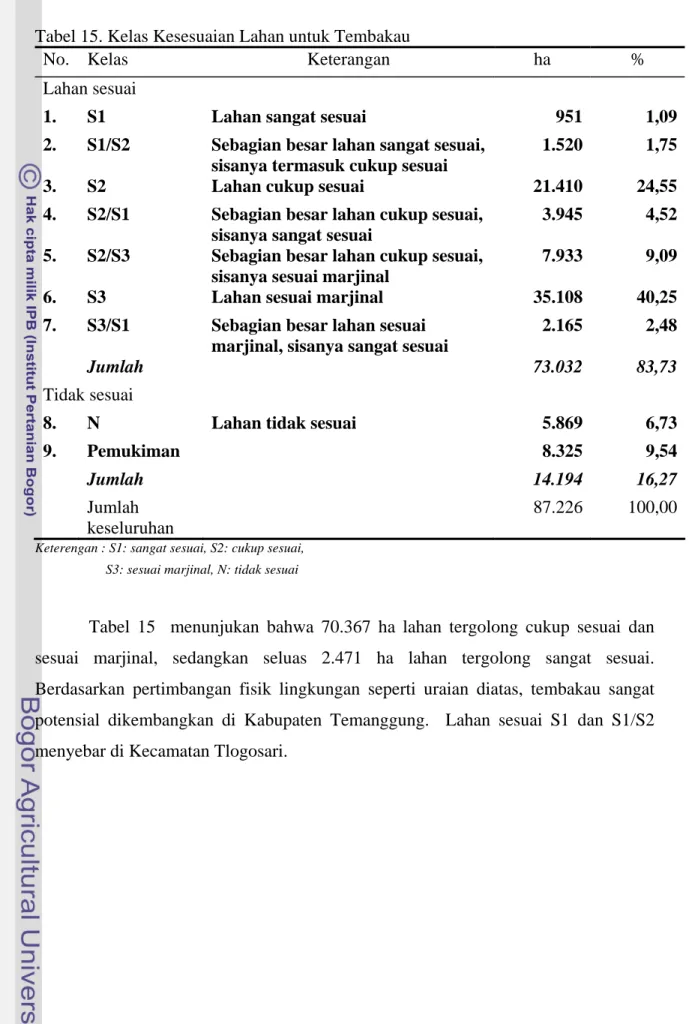

Hasil perhitungan produksi tembakau, produksi sayur dari luas areal yang dikelola petani responden selama satu tahun, menunjukkan bahwa petani tembakau memperoleh pendapatan rata-rata sekitar Rp 8.643.497 per musim tanam dari tembakau dan Rp 1.072.139 dari penjualan sayur (Tabel 17). Pendapatan minimal

yang diperoleh seorang petani adalah Rp. 1.172.469 dari penjualan tembakau dan Rp. 100.000 dari hasil penjualan sayur.

Komponen biaya terbesar dalam usahatani tembakau adalah input bahan terutama pupuk kandang. Secara keseluruhan biaya input bahan ini rata-rata sebesar Rp 1.045.522 dan bahkan ada yang mencapai Rp. 5 juta lebih. Setelah dikurangi dengan komponen biaya dari hasil penjualan tembakau dan sayur maka keuntungan bersih yang diperoleh petani tembakau mencapai rata-rata Rp. 7.218.145 dari tembakau ditambah Rp. 1.072.139 dari penjualan sayur. Dengan demikian rata-rata seorang petani dalam setahun mendapat keuntungan bersih lebih dari Rp. 8 juta (Gambar 15).

Tabel 17. Biaya dan Pendapatan Usahatani Tembakau

Biaya dan

Pendapatan Minimum Maksimum Rata-rata

Simpangan Baku (SD) Jumlah Sampel (N) Produksi tembakau (kg krosok) 59 743 272,35 134,72 160 Penjualan tembakau (Rp) 1.172.640 29.738.880 8.643.497 5.497.278 145

Input untuk tembakau

(Rp) 134.000 5.575.000 1.045.522 911.817 133

Upah budidaya

tembakau (Rp) 191.000 3.370.000 815.789 559.339 133

Total biaya Tembakau

(Rp) 276.000 7.305.000 1.857.481 1.311.978 132 Keuntungan Tembakau (Rp) 260.020 28.083.880 7.218.145 5.415.062 134 Produksi sayur (kg) 15 750 500,71 695,74 180 Biaya Pengelolaan Sayur (Rp) 83.000 5.308.000 225.206 590,48 162 Keuntungan Penjualan Sayur (Rp) 100.000,00 3.969.200 1.072.139 3.446.804 165

Ket : SD = simpangan baku N = jumlah responden

Input Usahatani

50% 11%

39%

Input Untuk Tembakau Upah Budidaya Tembakau Biaya Pengelolaan Sayur

Pendapatan Usahatani

89% 11%

Penjualan Tembakau Keuntungan Penjualan Sayur

Gambar 15. Proporsi Pendapatan dan Input Usahatani

Secara makro, kegiatan usahatani diatas berkontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2002, PDRB Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.083.511.610.000 diantaranya bersumber dari sektor pertanian sebesar Rp. 780.354.620.000 atau 37,45 %. Sektor pertanian berkontribusi paling besar terhadap PDRB dibandingkan sektor lainnya, dan salah satu sumbernya adalah subsektor perkebunan. Khusus untuk Kabupaten Temanggung kontribusi sektor perkebunan didominasi oleh komoditas tembakau. Dalam tahun 2002 kontribusi komoditas tembakau (perkebunan) terhadap PDRB adalah sebesar Rp. 215.610.380.000 atau 10,35 % (BPS Kabupaten Temanggung, 2003).

5.6. Arahan Pengembangan Usahatani Tembakau

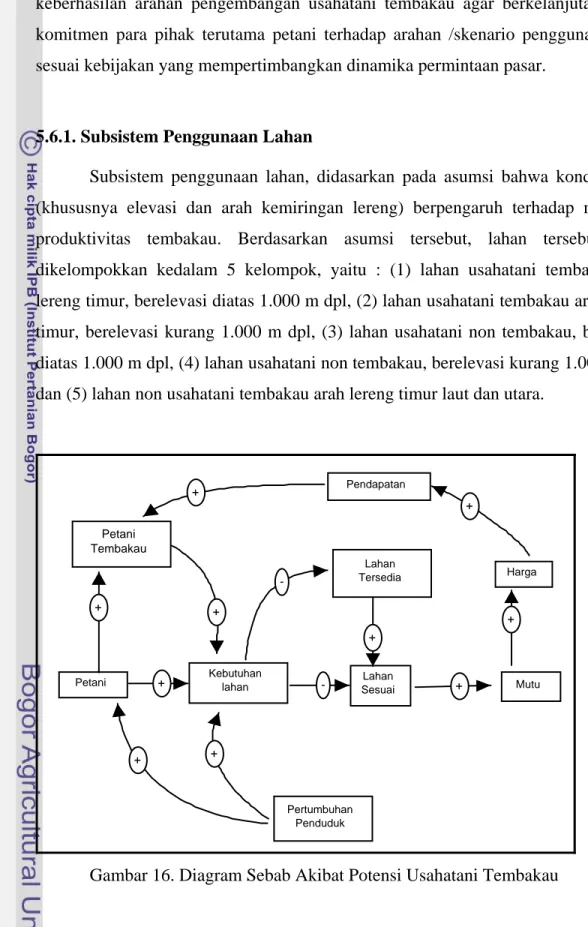

Arahan pengembangan usahatani tembakau berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, disusun berdasarkan tiga submodel, yaitu : submodel pengggunaan lahan, submodel penduduk dan submodel mutu dan produksi (usahatani) tembakau Temanggung. Diagram alir sebab-akibat seperti tertera pada Gambar 15, merupakan pendekatan dalam menggambarkan hubungan antar komponen yang digunakan dalam konsep model dinamik, untuk merancang suatu sistem usahatani tembakau berkelanjutan di Kabupaten Temanggung. Faktor utama yang berpengaruh terhadap

keberhasilan arahan pengembangan usahatani tembakau agar berkelanjutan adalah komitmen para pihak terutama petani terhadap arahan /skenario penggunaan lahan sesuai kebijakan yang mempertimbangkan dinamika permintaan pasar.

5.6.1. Subsistem Penggunaan Lahan

Subsistem penggunaan lahan, didasarkan pada asumsi bahwa kondisi lahan (khususnya elevasi dan arah kemiringan lereng) berpengaruh terhadap mutu dan produktivitas tembakau. Berdasarkan asumsi tersebut, lahan tersebut dapat dikelompokkan kedalam 5 kelompok, yaitu : (1) lahan usahatani tembakau arah lereng timur, berelevasi diatas 1.000 m dpl, (2) lahan usahatani tembakau arah lereng timur, berelevasi kurang 1.000 m dpl, (3) lahan usahatani non tembakau, berelevasi diatas 1.000 m dpl, (4) lahan usahatani non tembakau, berelevasi kurang 1.000 m dpl, dan (5) lahan non usahatani tembakau arah lereng timur laut dan utara.

Pertumbuhan Penduduk Lahan Sesuai Lahan Tersedia Petani + Petani Tembakau + Kebutuhan lahan + + + -Mutu + + Harga + Pendapatan + +

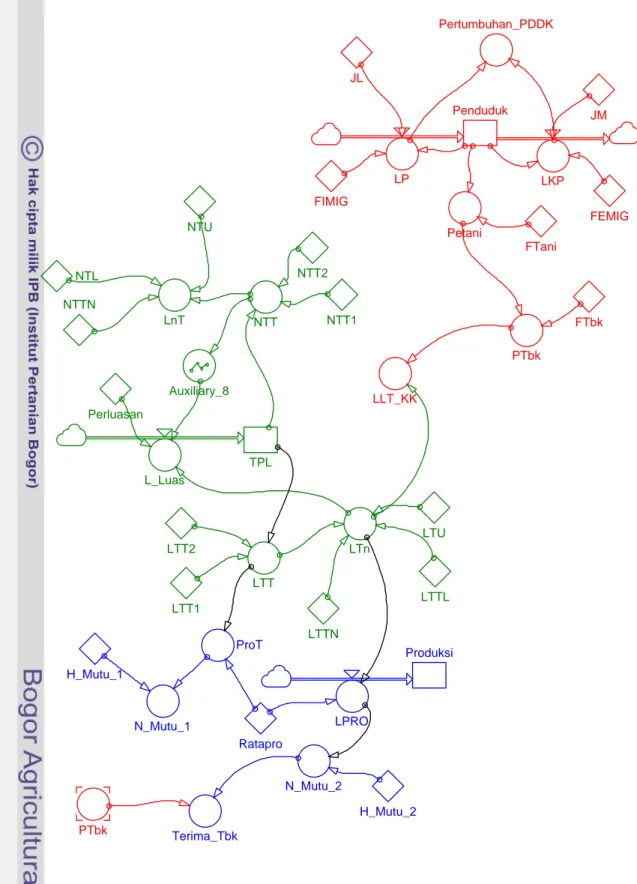

LKP FEMIG LP JL JM FIMIG Pertumbuhan_PDDK Petani FTani PTbk Perluasan LTTL LTTN LTU L_Luas NTTN NTL NTU NTT2 LTT2 LnT LTn NTT LTT1 LTT NTT1 Terima_Tbk H_Mutu_2 Produksi H_Mutu_1 LPRO N_Mutu_1 ProT N_Mutu_2 Penduduk Auxiliary_8 TPL FTbk LLT_KK PTbk Ratapro

Sesuai diagram alir pada Gambar 17 dan persamaan 1, 2 dan 3 (diuraikan terdahulu dalam Bab Metode Penelitian) dan Lampiran 15, dapat diketahui proyeksi luas lahan seperti yang tertera pada Tabel 18. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa luas areal usahatani tembakau arah lereng timur dengan elevasi diatas 1.000 m dpl (LTT1) meningkat dari 1.003 ha (tahun 2005) menjadi 2.006 (tahun 2030). Peningkatan luas areal tersebut sebagai akibat dari berkembangnya usahatani tembakau ke areal lahan lereng timur dengan elevasi diatas 1.000 m dpl, yang saat ini merupakan areal non usahatani tembakau. Lahan usahatani tembakau arah lereng timur dengan elevasi kurang dari 1.000 m dpl (LTT2) dan lahan non usahatani tembakau arah lereng timur dengan elevasi kurang 1.000 m dpl (NTT2) relatif konstan dengan luas masing-masing 1.227 ha dan 1.378 ha. Sedangkan lahan non usahatani tembakau arah timur laut dan utara (LNT1) terjadi penurunan dari 8.886 ha (tahun 2005) menjadi 7.883 ha (tahun 2030), sebagai akibat dari penggunaan untuk keperluan diluar usahatani.

Untuk mempertahankan keberlanjutan usahatani tembakau Temanggung, maka prioritas pemanfaatan lahan harus dikendalikan ke lahan-lahan yang potensial menghasilkan mutu tembakau yang baik, sesuai permintaan Pabrik Rokok Gudang Garam dan Jarum. Dengan mutu tembakau yang baik, dan jumlah produksi yang terkendali, akan berdampak terhadap meningkatnya posisi tawar petani dalam pemasaran tembakau. Dari aspek konservasi tanah, lahan yang memiliki lereng ke arah timur lebih baik, karena pada areal tersebut tersedia batu, yang saat ini sudah digunakan oleh sebagian besar petani dalam menerapkan konservasi tanah model teras berbatu, terutama pada lahan-lahan yang berelevasi kurang dari 1.000 m dpl.

5.6.2. Subsistem Penduduk

Subsistem penduduk, meliputi perkembangan penduduk, perkembangan jumlah petani, jumlah petani tembakau dan luas pemilikan lahan petani. Luas pemilikan lahan per KK petani, terjadi penurunan akibat pengaruh laju penduduk karena net kelahiran dan net migrasi.

Tabel 18. Proyeksi Luas Lahan Tembakau (2005 – 2030) dalam hektar Tahun LTT1 LTT2 NTT1 NTT-2 LT-1 L3T LNT-1 2005 1,003 1,227 1,004 1,378 7,330 8,557 8,886 2006 1,043 1,227 964 1,378 7,370 8,597 8,846 2007 1,084 1,227 923 1,378 7,411 8,638 8,805 2008 1,124 1,227 883 1,378 7,451 8,678 8,765 2009 1,165 1,227 842 1,378 7,492 8,719 8,724 2010 1,205 1,227 802 1,378 7,532 8,759 8,684 2011 1,246 1,227 761 1,378 7,573 8,800 8,643 2012 1,287 1,227 720 1,378 7,614 8,814 8,602 2013 1,328 1,227 679 1,378 7,655 8,882 8,561 2014 1,369 1,227 638 1,378 7,696 8,923 8,520 2015 1,411 1,227 596 1,378 7,738 8,965 8.478 2016 1,452 1,227 555 1,378 7,779 9,006 8,437 2017 1,494 1,227 513 1,378 7,821 9,048 8,395 2018 1,535 1,227 472 1,378 7,862 9,089 8,354 2019 1,577 1,227 430 1,378 7,904 9,131 8,312 2020 1,619 1,227 388 1,378 7,946 9,173 8,270 2021 1,661 1,227 346 1,378 7,988 9,215 8,228 2022 1,703 1,227 304 1,378 8,030 9,257 8,186 2023 1,745 1,227 262 1,378 8,072 9,299 8,144 2024 1,787 1,227 220 1,378 8,114 9,341 8,102 2025 1,830 1,227 177 1,378 8,157 9,384 8,059 2026 1,872 1,227 135 1,378 8,199 9,426 8,017 2027 1,915 1,227 92 1,378 8,242 9,469 7,974 2028 1,958 1,227 49 1,378 8,285 9,512 7,931 2029 2,001 1,227 6 1,378 8,328 9,555 7,888 2030 2,006 1,227 1 1,378 8,333 9,560 7,883 Keterangan :

LTT1 = lahan tembakau arah lereng timur, elevasi diatas 1.000 m dpl LTT2 = lahan tembakau arah lereng timur, elevasi kurang 1.000 m dpl NTT1 = lahan non tembakau arah lereng timur, elevasi diatas 1.000 m dpl

NTT2 = lahan non tembakau arah lereng timur laut, utara, elevasi kurang 1.000 m LT1 = lahan lereng timur, timur laut, utara, elevasi diatas 1.000 m dpl

L3T = lahan LT1 + LTT2

LNT1 = lahan non tembakau arah lereng non timur

Berdasarkan diagram alir pada Gambar 17 dan persamaan 5 dan 6 (pada Bab Metode Penelitian), jumlah penduduk Kabupaten Temanggung berkembang dari

673.912 jiwa (tahun 2005) menjadi 759.994 jiwa (tahun 2030) atau meningkat sebesar 12,7 %. Sementara itu, jumlah petani selama 25 tahun meningkat dari 253.982 KK (tahun 2005) menjadi 286.424 KK (tahun 2030) atau meningkat sebesar 12,7 % atau proporsional dengan kenaikan jumlah penduduk. Dari jumlah petani tersebut 20,3 % adalah petani tembakau, dengan rata-rata pemilikan lahan 0,283 ha pada tahun 2005 dan 0,263 ha pada tahun 2030.

Tabel 19. Estimasi Perkembangan Penduduk dan Petani Tahun Jumlah Penduduk

(jiwa) Jumlah Petani (KK) Jumlah Petani Tembakau (KK) Luas Lahan Tembakau (ha) *) 2005 673,912 253,982 51,607 0.283 2006 677,160 255,206 51,855 0.282 2007 680,424 256,436 52,105 0.282 2008 683,704 257,672 52,356 0.281 2009 869,999 258,914 52,609 0.280 2010 690,311 260,162 52,862 0.280 2011 693,638 261,416 53,117 0.279 2012 696,981 262,676 53,373 0.279 2013 700,341 263,942 53,630 0.278 2014 703,716 265,214 53,889 0.278 2015 707,108 266,493 54,149 0.277 2016 710,516 267,777 54,410 0.276 2017 713,941 269,068 54,672 0.276 2018 717,382 270,365 54,935 0.275 2019 720,840 271,668 55,200 0.275 2020 274,315 272,978 55,466 0.274 2021 727,806 274,293 55,734 0.274 2022 731,314 275,615 56,002 0.273 2023 734,839 276,944 56,272 0.272 2024 738,381 278,279 56,543 0.272 2025 741,940 279,620 56,816 0.271 2026 745,516 280,968 57,090 0.271 2027 749,109 282,322 57,365 0.270 2028 752,720 283,683 57,642 0.270 2029 756,348 285,050 57,919 0.269 2030 759,994 286,424 58,199 0.268

5.6.3. Subsistem Mutu dan Produksi (Usahatani)

Subsistem mutu dan produksi meliputi produksi tembakau pada berbagai kondisi lahan, dimana hasil analisis menunjukkan bahwa tembakau yang bermutu baik dihasilkan dari lahan yang berelevasi diatas 1.000 m dpl dan tembakau berproduksi tinggi dihasilkan pada lahan yang memiliki arah lereng ke timur. Dengan hasil analisis tersebut, dapat disusun suatu skenario pengendalian jumlah produksi sesuai mutu yang diharapkan. Skenario tersebut, meliputi :

• Skenario 1, yaitu usahatani tembakau pada lahan arah lereng timur, berelevasi diatas 1.000 m dpl (Pro T1)

• Skenario 2 : yaitu usahatani tembakau pada lahan arah lereng timur, berelevasi diatas 1.000 m dan kurang dari 1.000 m dpl (Pro T)

• Skenario 3 : yaitu usahatani tembakau pada lahan arah timur, lereng timur laut dan utara, berelevasi diatas 1.000 m dpl (Pro 1)

• Skenario 4 : yaitu usahatani tembakau lahan arah lereng timur, timur laut dan utara, elevasi diatas 1.000 m (Pro 1) dan lahan arah lereng timur, elevasi kurang dari 1.000 m dpl (Pro T2)

Berdasarkan diagram alir (Gambar 17) dan persamaan 6, 7, 8 dan 9 (pada Bab Metode Penelitian), produksi tembakau yang bermutu tinggi (rata-rata E+) yang dihasilkan dengan skenario 1 adalah 965,1 ton pada tahun 2005. Sejalan dengan meningkatnya areal tembakau pada lahan lereng timur dengan elevasi diatas 1.000 m dpl, produksi yang bermutu tinggi tersebut meningkat dan pada tahun 2030 mencapai 1.929,9 ton. Dengan kondisi ini harga jual petani sangat tinggi, karena selain mutu yang dihasilkan baik juga jumlah produksi jauh dibawah tingkat permintaan Pabrik Rokok Djarum dan Gudang Garam.

Skenario ke 2 adalah mengembangkan areal produksi seperti skenario 1 ditambah dengan areal yang memiliki arah lereng ke timur dengan elevasi kurang dari 1.000 m dpl. Dengan skenario tersebut jumlah produksi pada tahun 2005 adalah 2.265,2 ton dan sejalan dengan peningkatan areal, pada tahun 2030 jumlah produksi mencapai 3.230,1 ton. Permasalahannya adalah sebagian produk tembakau (sekitar

1.300,1 ton) bermutu rendah, yaitu tembakau yang dihasilkan dari lahan yang berelevasi kurang 1.000 m dpl. Dengan kondisi ini maka harga jual petani akan terbagi dua kelompok, yaitu kelompok harga relatif tinggi dan kelompok harga relatif rendah, meskipun pasar sangat terbuka karena jumlah produksi masih jauh dibawah permintaan Pabrik Rokok Djarum dan Gudang Garam.

Tabel 20. Proyeksi Produksi Tembakau Temanggung (dalam kg)

Tahun Pro_T1 Pro_T2 Pro_T Pro_1 Pro_1T2 Pro_2 Pro_Total

2005 965.087 1.300.129 2.265.216 6.144.739 7.444.868 5.575.680 11.720.419 2006 1.003.833 1.300.129 2.303.962 6.178.496 7.478.625 5.575.680 11.754.176 2007 1.042.686 1.300.129 2.342.815 6.212.346 7.512.475 5.575.680 11.788.026 2008 1.081.646 1.300.129 2.381.776 6.246.290 7.546.419 5.575.680 11.821.970 2009 1.120.714 1.300.129 2.420.844 6.280.327 7.580.456 5.575.680 11.856.007 2010 1.159.890 1.300.129 2.460.019 6.314.458 7.614.587 5.575.680 11.890.138 2011 1.199.174 1.300.129 2.499.303 6.348.684 7.648.813 5.575.680 11.924.364 2012 1.238.566 1.300.129 2.538.696 6.383.004 7.683.133 5.575.680 11.958.684 2013 1.278.068 1.300.129 2.578.197 6.417.418 7.717.547 5.575.680 11.993.098 2014 1.317.678 1.300.129 2.617.807 6.451.928 7.752.057 5.575.680 12.027.608 2015 1.357.397 1.300.129 2.657.526 6.486.533 7.786.662 5.575.680 12.062.213 2016 1.397.226 1.300.129 2.697.355 6.521.233 7.821.362 5.575.680 12.096.913 2017 1.437.165 1.300.129 2.737.294 6.556.029 7.856.158 5.575.680 12.131.709 2018 1.477.214 1.300.129 2.777.343 6.590.921 7.891.050 5.575.680 12.166.601 2019 1.517.374 1.300.129 2.817.503 6.625.910 7.926.039 5.575.680 12.201.590 2020 1.557.644 1.300.129 2.857.774 6.660.995 7.961.124 5.575.680 12.236.675 2021 1.598.026 1.300.129 2.898.155 6.696.177 7.996.306 5.575.680 12.271.857 2022 1.638.519 1.300.129 2.938.649 6.731.456 8.031.585 5.575.680 12.307.136 2023 1.679.124 1.300.129 2.979.254 6.766.832 8.066.961 5.575.680 12.342.512 2024 1.719.841 1.300.129 3.019.971 6.802.306 8.102.435 5.575.680 12.377.986 2025 1.760.671 1.300.129 3.060.800 6.837.878 8.138.007 5.575.680 12.413.558 2026 1.801.613 1.300.129 3.101.742 6.873.548 8.173.677 5.575.680 12.449.228 2027 1.842.668 1.300.129 3.142.797 6.909.316 8.209.446 5.575.680 12.484.996 2028 1.883.836 1.300.129 3.183.965 6.945.184 8.245.313 5.575.680 12.520.864 2029 1.925.118 1.300.129 3.225.247 6.981.150 8.281.279 5.575.680 12.556.830 2030 1.929.960 1.300.129 3.230.089 6.985.368 8.285.497 5.575.680 12.561.048 Keterangan :

Pro T1 = produksi tembakau lahan arah lereng timur, elevasi diatas 1.000 m dpl Pro T2 = produksi tembakau lahan arah lereng timur, elevasi kurang 1.000 m dpl Pro T = total produksi tembakau lahan arah lereng timur (Pro T1 + Pro T2)

Pro 1 = total produksi tembakau lahan arah lereng timur laut dan utara elevasi diatas 1.000 m dpl Pro 1 T2 = total produksi tembakau lahan arah lereng timur laut dan utara, elevasi diatas 1.000 m

(Pro 1) dan lahan arah lereng timur, elevasi kurang 1.000 m dpl (Pro T2)

Pro 2 = produksi tembakau elevasi lahan kurang 1.000 m dpl, arah lereng timur, timur laut dan utara Pro Total = total produksi tembakau jika semua areal ditanami tembakau

Skenario 3 adalah mengembangkan areal produksi pada areal lahan berelevasi diatas 1.000 m dpl dengan arah lereng timur, timur laut dan utara. Dengan skenario tersebut mutu tembakau relatif baik dan jumlah produksi masih dibawah permintaan Pabrik Rokok Djarum dan Gudang Garam. Pada tahun 2005 produksi adalah 6.144,7 ton dan pada tahun 2030 meningkat menjadi 6.985,3 ton.

Skenario 4 adalah mengembangkan areal pada lahan berelevasi diatas 1.000 m dpl arah lereng timur, timur laut, utara (seperti skenario 3) dan lahan berelevasi kurang 1.000 m dpl arah lereng timur. Dengan skenario tersebut produksi tembakau pada tahun 2005 adalah 7.444,8 ton dan pada tahun 2030 jumlah produksi mencapai 8.285,4 ton. Dengan skenario 4 ini jumlah produksi relatif sama dengan permintaan Pabrik Rokok Djarum dan Gudang Garam, tetapi sekitar 1.300,1 ton tembakau mutunya relatif rendah.

Jika seluruh lahan dikembangkan untuk usahatani tembakau, seperti yang terjadi selama ini, maka selain mutu beragam antara mutu baik dan kurang baik juga terjadi kelebihan produksi. Pada tahun 2005 produksi mencapai 11.720,4 ton dan pada tahun 2030 meningkat menjadi 12.561,0 ton padahal permintaan pabrik rokok hanya sekitar 8.000 ton.

5.6.4. Simulasi Pengembangan Usahatani Tembakau Temanggung

Implikasi dari keempat skenario diatas berpengaruh terhadap mutu dan produksi tembakau pada setiap kondisi lahan. Jika mutu tembakau yang baik diasumsikan harganya Rp. 45.000/kg dan harga tembakau bermutu kurang baik harganya Rp. 15.000/kg, maka simulasi pada masing-masing skenario seperti pada Tabel 21. Simulasi selanjutnya adalah perubahan harga tembakau akibat perbedaan mutu, sedangkan potensi lahan dan produksi sama dengan Tabel 21, akan merubah pendapatan seperti pada Tabel 22. Berdasarkan Tabel 21 dan 22, setiap skenario dapat dihitung perbandingan produktivitas per ha, perbandingan pendapatan per ha dan perbandingan indeks pendapatan tahun 2005 dengan tahun 2030 dari setiap skenario. Hasil perhitungan untuk ketiga hal tersebut tertera pada Tabel 23.

Tabel 21. Luas Lahan, Produksi dan Pendapatan Proyeksi Luas Lahan (ha) Produksi Tembakau (ton) Pendapatan (Rp. Milyar) Skenario 2005 2030 2005 2030 2005 2030 (1) 1.003 2.006 965,1 1.929,9 43,273 86,536 (2) 1.003 1.227 2.230 2.006 1.227 3.233 965,1 b) 1.300,1 kb) 2.265,2 1.929,9 b) 1.300,1 kb) 3.230,0 43,273 19,501 62,774 86,536 19,501 106,037 (3) 7.330 8.333 6.144,7 6.985,3 275,521 313,214 (4) 7.330 1.227 8.557 8.333 1.227 9.560 6.144,7 1.300,1 7.444,8 6.985,3 1.300,1 8.285,1 275,521 19,501 295,022 313,214 19,501 332,715 Ket : b) = mutu baik, kb) = mutu kurang baik

Tabel 22. Perbandingan Pendapatan Usahatani Tembakau

Pendapatan 1 (Rp.Milyar) Pendapatan 2 (Rp. Milyar) Skenario 2005 2030 2005 2030 (1) 53,079 106,147 62,730 125,447 (2) 53,079 26,002 79,081 106,147 26,002 132,149 62,730 32,503 95,233 125,447 32,503 157,950 (3) 337,960 384,195 399,408 454,048 (4) 337,960 26,002 363,962 384,195 26,003 410,198 399,408 32,503 431,911 454,048 32,503 486,551 Ket : Pendapatan 1 = harga mutu baik Rp. 55.000/kg dan mutu kurang baik

Rp. 20.000/kg

Pendapatan 2 = harga mutu baik Rp. 65.000/kg dan mutu kurang baik Rp. 25.000/kg

Tabel 23. Perbandingan Antar Skenario Pemanfaatan Lahan

Skenario Luas lahan usahatani (ha) Produktivit as per ha (kg) Pendapatan per ha (Rp 000) * Pendapatan total areal (Rp 000) * Indeks pendapatan 2005 – 2030 (%) * 1. 2. 3. 4. 1.003 2.230 7.330 8.557 896 1.015 838 870 43.143 28.149 37.588 34.477 43.273.000 62.774.000 275.521.000 295.022.000 199 168 113 112

Ket : * = Asumsi harga tembakau Rp. 45.000 per kg mutu tinggi dan Rp. 15.000 per kg mutu rendah

Tabel 23, menunjukkan bahwa produktivitas tertinggi adalah pada skenario 2 yaitu memanfaatkan lahan yang memiliki arah lereng (slope aspect) ke timur yaitu 1.015 kg per ha. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis sidik ragam terdahulu, bahwa produktivitas yang ditanam pada lahan arah lereng ke timur berbeda nyata lebih tinggi produktivitasnya jika dibandingkan dengan produktivitas tembakau yang ditanam pada arah lereng ke timur laut dan utara.

Berdasarkan pendapatan per ha, skenario 1 menghasilkan pendapatan tertinggi, karena pada skenario 1 yaitu memanfaatkan lahan arah lereng timur berelevasi diatas 1.000 m dpl menghasilkan mutu tembakau bermutu tinggi, sehingga harga jualnya relatif tinggi juga. Skenario 3 juga menghasilkan mutu yang baik, namun lahan berelevasi diatas 1.000 m dpl dengan arah lereng timur laut dan utara menghasilkan produktivitas per ha relatif rendah, sehingga rata-rata produktivitas lahan berlevasi diatas 1.000 m dpl tersebut menjadi rendah dibandingkan lahan yang memiliki arah lereng ke timur.

Berdasarkan pendapatan total, skenario 4 yaitu memanfaatkan lahan yang berelevasi diatas 1.000 m (arah timur, timur laut dan utara) dan lahan berelevasi dibawah 1.000 m dpl arah lereng timur menghasilkan pendapatan total paling tinggi, yaitu Rp. 295,022 milyar. Permasalahannya adalah total produksi skenario 4 tersebut mendekati jumlah permintaan pabrik rokok, sehingga kontrol terhadap masuknya tembakau dari daerah lain yang dicampur dengan tembakau Temanggung harus dijaga ketat, untuk menjaga kelebihan penawaran.

Indeks pendapatan dari 2005 sampai 2030, menunjukkan bahwa pendapatan tertinggi adalah pada skenario 1 (yaitu 199), sebagai akibat dari terjadinya perluasan pemanfaatan lahan dari 1.003 ha pada 2005 menjadi 2.006 ha pada 2030. Sedangkan pada skenario 4 dan 3 indeks pendapatan relatif rendah (masing-masing 113 dan 112), karena pada skenario 4 dan 3 penambahan areal relatif sedikit dan hampir semua potensi lahan sudah dimanfaatkan.