PEMANENAN KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) DAN IDENTIFIKASI SERANGGA PENYERBUK

DI PT. BINA SAINS CEMERLANG, MINAMAS PLANTATION, SUMATERA SELATAN

OLEH

GERRY AFRIN H. ARIF A24052724

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

RINGKASAN

GERRY AFRIN H. ARIF. Pemanenan Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) dan Identifikasi Serangga Penyerbuk di PT. Bina Sains Cemerlang, Minamas Plantation, Sumatera Selatan. Dibimbing oleh EDI SANTOSA dan MUNIF GHULAMAHDI.

Kegiatan magang ini dilakukan dari tanggal 12 Februari – 12 Juni 2009 di Kebun Sungai Pinang Estate (SPE), PT. Bina Sains Cemerlang, Minamas Plantation, Sumatera Selatan. Kegiatan magang bertujuan untuk menambah pengalaman serta meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial mahasiswa dengan melakukan proses kerja nyata.

Metode yang digunakan pada kegiatan magang adalah metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah terlibat langsung di lapangan melalui kegiatan rutin perusahaan, wawancara, dan diskusi. Metode tidak langsung adalah dilakukan melalui pengumpulan laporan bulanan, laporan tahunan dan arsip kebun. Data sekunder diperoleh dari kebun. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap jumlah serangga penyerbuk Elaeidobius kamerunicus yang datang ke bunga jantan di divisi III SPE dan di divisi II BPE. Tanaman yang dijadikan sampel berjumlah 10 tanaman.

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah serangga yang datang ke tandan bunga jantan di divisi III SPE tidak berbeda dengan di divisi II BPE. Populasi E.

kamerunicus paling banyak ditemukan di tandan bunga jantan pada jam 10.00-11.00 WIB.

Data produksi menunjukkan bahwa produktivitas kelapa sawit di divisi III Sungai Pinang Estate (SPE) lebih tinggi dibandingkan divisi II Bukit Pinang Estate (BPE). Hal ini dapat disebabkan areal BPE yang bertopografi miring menyulitkan pemupukan. Selain itu di divisi II BPE pemanen tidak optimal dalam memanen buah karena arealnya yang miring. Buah yang telah masak banyak yang tidak terpanen karena pemanen lebih memilih meninggalkannya.

PEMANENAN KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.)DAN IDENTIFIKASI SERANGGA PENYERBUK

DI PT. BINA SAINS CEMERLANG, MINAMAS PLANTATION, SUMATERA SELATAN

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian

Institut Pertanian Bogor

OLEH

GERRY AFRIN H ARIF A24052724

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

Judul : PEMANENAN KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) DAN DINAMIKA SERANGGA PENYERBUK DI PT. BINA SAINS CEMERLANG, MINAMAS PLANTATION, SUMATERA SELATAN.

Nama : Gerry Afrin H. Arif NRP : A24052724

Menyetujui,

Mengetahui,

Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura

Dr. Ir. Agus Purwito, MSc. Agr NIP : 19611101 198703 1 003

Tanggal Lulus :……….

Pembimbing I

Dr. Edi Santosa, SP, MSi NIP : 19700520 199601 1 001

Dr. Jaharuddin, MS.

NIP 19651102 199302 1 001

Pembimbing II

Dr. Ir. Munif Ghulamahdi, MS NIP : 19590505 198503 1 004

Drs. Siswandi, M.Si.

NIP 19640629 199103 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME yang telah memberikan kekuatan dan penyertaan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pemanenan Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) dan Identifikasi Serangga Penyerbuk di PT. Bina Sains Cemerlang, Minamas Plantation, Sumatera Selatan”.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada mayor Agronomi dan Hortikultura.

Berbagai kendala muncul selama penyusunan tugas akhir ini, namun bantuan, dukungan dan semangat dari orang-orang sekitar secara langsung ataupun tidak langsung berkontribusi besar dalam pembuatan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Edi Santosa, SP, MSi selaku pembimbing I dan Dr. Ir. Munif Ghulamahdi, MS selaku pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, arahan dan bimbingan kepada penulis.

2. Dwi Guntoro, SP, MSi selaku dosen penguji yang telah memberikan nasehat, arahan dan bimbingan kepada penulis.

3. Ayah dan mama tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan spiritual dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Kak Merry, Bobby dan Icha untuk semua doa, nasehat dan dukungannya.

5. Novita Handayani, untuk doa, kasih sayang, semangat, motivasi dan kesabarannya menemani penulis.

6. Bapak Suparman selaku pembimbing lapang, Bapak Supri H. dan keluarga yang telah menyediakan tempat tinggal selama penulis melaksanakan magang.

7. Seluruh dewan direksi Minamas Plantation khususnya PT. Bina Sains Cemerlang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama penulis mengikuti magang.

8. Teman-teman magang: Hulman, Riza, Eky, Ester dan Anton. Segala keluh kesah, keceriaan, gelak tawa, kesusahan adalah serangkaian perjuangan untuk mencapai asa.

9. Dosen-dosen Departemen Agronomi dan Hortikultura FAPERTA IPB, atas ilmu yang telah diberikan pada penulis.

10. Keluarga besar AGH 42 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas persahabatan, kebersamaan dan keceriaan yang telah dilewati bersama. Semoga kebersamaan ini akan tetap terjaga.

11. Podjoker’s: Andrie, Mas Agus, Ali, Kokoh, Ichi, Jova, Anton untuk kebersamaan yang telah terjalin selama ini.

12. Semua pihak yang telah banyak membantu selama proses penyelesaian tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bogor, November 2009

Gerry Afrin H. Arif

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus 1986.

Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari Bapak Arifin Arif dan Ibu Dedeh Rodiah.

Pada tahun 1998 penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Puspiptek. Penulis melanjutkan pendidikan ke SLTPN 4 Serpong dan lulus pada tahun 2001. Pada tahun 2004 penulis menyelesaikan pendidikan di SMUN 1 Serpong dan pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di IPB melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Setelah satu tahun menjalani perkuliahan pada Tingkat Persiapan Bersama (TPB) IPB, pada tahun 2006 penulis masuk Program Mayor Agronomi dan Hortikultura dan Minor Ekonomi Pertanian.

DAFTAR ISI

Halaman

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Magang 3

TINJAUAN PUSTAKA 4

Botani Kelapa Sawit 4

Agroekologi Kelapa Sawit 4

Serangga penyerbuk kelapa sawit 6

METODE MAGANG 11

Tempat dan Waktu 11

Metode Pelaksanaan 11

Pengumpulan Data 11

Analisis Data dan Informasi 12

Pengamatan Khusus 12

KONDISI UMUM LOKASI MAGANG 14

Sejarah dan Perkembangan 14

Letak Geografis 14

Keadaan Iklim, Tanah, dan Topografi 15

Luas Areal dan Tata Guna Lahan 15

Keadaan Tanaman dan Produksi 15

Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan 18

Fasilitas Kesejahteraan dan Karyawan 20

PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG 21

Pelaksanaan Aspek Teknis 21

Pemupukan 21

Pengendalian Gulma 26

Perawatan Jalan 27

Penanaman Beneficial Plant 27

Penunasan 29

Panen 30

Grading dan Hitung Buah Manual 39

Pelaksanaan Aspek Manajerial 39

Pendamping Mandor 39

Pendamping Asisten 41

HASIL DAN PEMBAHASAN 42

Identifikasi Serangga Penyerbuk 42

Kegiatan Panen 48

KESIMPULAN DAN SARAN 50

DAFTAR PUSTAKA 51

LAMPIRAN 52

DAFTAR TABEL

Nomor Teks Halaman

1. Data Luas Lahan Kelapa Sawit dan Produksi CPO 1 2. Luas Areal dan Tata Guna Lahan 15 3. Deskripsi potensi pertumbuhan dan produksi bahan tanaman Tenera

asal Marihat dan Socfindo 16

4. Populasi Tanaman Kelapa Sawit tiap Tahun Tanam di SPE 17

5. Status dan Jumlah Karyawan di SPE 18

6. Alat Panen Kelapa Sawit dan Kegunaannya 31

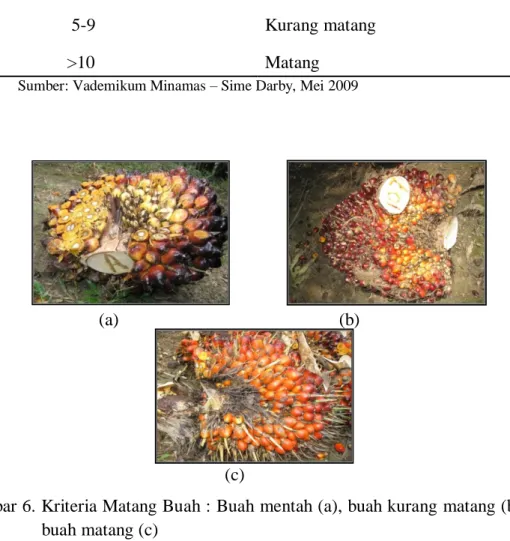

7. Kriteria Matang Buah Kebun Sungai Pinang Estate 32 8. Ketentuan Basis Borong dan Premi Lebih Borong Tahun 2009

Kebun Sungai Pinang Estate 35

9. Parameter Penentuan Denda Pemanenan 37

10. Karakter Agroekologi di Sungai Pinang Estate (SPE) dan Bukit

Pinang Estate (BPE) 42

11. Rata-rata Jumlah Serangga Yang Datang ke Bunga Jantan di SPE

dan BPE 43

12. Data Bobot Biji Buah Tandan Tanaman Tahun Tanam 2000 di

Divisi III SPE dan Divisi II BPE 45

13. Data produksi kelapa sawit di divisi III Sungai Pinang Estate (SPE) 46 14. Data produksi kelapa sawit di divisi II Bukit Pinang Estate (BPE) 46 15. Data Rekapitulasi Produksi Bulanan Divisi III Sungai Pinang

Estate (SPE) 46

16. Data Riwayat Berat Janjang Rata-rata (BJR) divisi II Bukit Pinang

Estate (BPE) tahun 2008/2009 47

17. Data Produksi Bulanan Sungai Pinang Estate Periode Januari-Mei

2009 48

Lampiran

1. Jurnal harian kegiatan magang sebagai karyawan harian di kebun SPE divisi I PT Bina Sains Cemerlang, Minamas Plantation,

Sumatera Selatan 53

2. Jurnal harian kegiatan magang sebagai pendamping mandor di kebun SPE divisi I PT Bina Sains Cemerlang, Minamas Plantation,

Sumatera Selatan 56

3. Jurnal harian kegiatan magang sebagai pendamping asisten di kebun SPE divisi I, PT Bina Sains Cemerlang, Minamas Plantation,

Sumatera Selatan 58

4. Data curah hujan dan hari hujan tahun 2004-2008 62

DAFTAR GAMBAR

Nomor Teks Halaman

1. Penguntilan dan Untilan Pupuk HBFG 22

2. Kegiatan Langsir Pupuk ke lahan 23

3. Pemupukan pupuk HGFB di Piringan Tanaman Kelapa Sawit ` 24 4. Aplikasi Janjangan Kosong di Gawangan Mati 25 5. Petakan Bunga T. subulata putih dan bunga T. subulata kuning 27 6. Kriteria Matang Buah 32 7. Proses Grading di PKS dan alat hitung (teli) 38 8. Grafik Jumlah Serangga Pada Bunga Jantan Tanaman di 2 lokasi 43 9. E. kamerunicus betina dan E. kamerunicus jantan dan koloni E.

kamerunicus di bunga jantan 44

Lampiran

1. Peta lokasi kebun Sungai Pinang Estate 60 2. Struktur Organisasi Sungai Pinang Estate, PT. Bina Sains Cemerlang 61

3. Peta lokasi kebun di Sumatera Selatan 63

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) adalah salah satu palmae yang menghasilkan minyak nabati, yang lebih dikenal dengan sebutan palm oil. Kelapa sawit adalah penghasil minyak nabati terbesar di dunia yaitu 2000-3000 kg/ha/tahun, dibandingkan dengan kelapa hanya mencapai 700-1000 kg/ha/tahun (Siregar, 2006). Data mengenai luas lahan kelapa sawit dan produksi CPO di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Luas Lahan Kelapa Sawit dan Produksi CPO

Tahun Luas Lahan (000 Ha) Produksi CPO (000 ton) PR PBN PBS Nasional PR PBN PBS Nasional

1980 6 200 84 290 1 499 221 721

1990 291 372 463 1.126 377 1.247 179 1.803 1995 659 405 962 2.026 1.001 1.614 1.864 4.479 1996 739 427 1.084 2.250 1.134 1.707 2.058 4.899 1997 813 517 1.592 2.922 1.283 1.587 2.578 5.448 1998 891 557 2.113 3.561 1.345 1.502 3.084 5.931 1999 1.041 577 2.284 3.902 1.548 1.469 3.439 6.456 2000 1.167 588 2.403 4.158 1.906 1.461 3.634 7.001 2001 1.561 610 2.542 4.713 2.798 1.519 4.079 8.396 2002 1.808 632 2.627 5.067 3.427 1.608 4.588 9.623 2003 1.854 663 2.766 5.283 3.517 1.751 5.173 10.441 2004 2.220 606 2.459 5.285 3.847 1.618 5.366 10.831 2005 2.356 530 2.567 5.454 4.500 1.449 5.911 11.861 2006 2.549 687 3.357 6.594 5.783 2.313 9.254 17.350 2007 2.565 687 3.358 6.611 5.895 2.313 9.254 17.373 2008 2.565 687 3.358 6.611 5.805 2.314 8.990 17.109 Sumber : Ditjenbun, 2009

Ket : PR : Perkebunan Rakyat ; PBN : Perkebunan Negara ; PBS : Perkebunan Swasta

Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas perdagangan yang sangat menjanjikan. Pada masa depan, minyak sawit diyakini tidak hanya mampu menghasilkan berbagai hasil industri hilir yang dibutuhkan manusia seperti minyak goring, mentega, sabun, kosmetik, dan lain-lain, tetapi juga dapat menjadi substitusi bahan bakar minyak yang saat ini sebagian besar dipenuhi dengan

minyak bumi. Minyak sawit merupakan sumber bahan minyak nabati yang dapat diperbaharui (renewable) (Setyamidjaja, 2006).

Laju perkembangan areal tanam kelapa sawit di Indonesia semakin pesat, sehingga memerlukan jumlah pupuk dan input produksi lain yang juga semakin pesat. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit antara lain curah hujan, jenis tanah, pemupukan, umur tanaman, dan populasi tanaman. Faktor lain yang mempengaruhi produktivitas adalah penyerbukan. Keberhasilan penyerbukan akan meningkatkan fruit set buah tandan sehingga produksi juga meningkat.

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman monoecius, dimana bunga jantan dan bunga betina tumbuh secara terpisah pada satu tanaman. Masa masak kedua jenis bunga tersebut jarang bersamaan dalam satu pohon. Ini berarti bahwa proses pembuahan memerlukan tepung sari dari tanaman lainnya. Pada tanaman muda “sex ratio” (bunga betina/jantan) dapat mencapai 80-95% (ada kekurangan bunga jantan). Proses penyerbukan dapat terlaksana apabila ada perantara yang mampu memindahkan tepung sari dari satu tanaman ke tanaman lain yang mempunyai bunga betina yang sedang mekar atau “receptive”. Hasil penelitian membuktikan bahwa proses penyerbukan tersebut sebagian besar berlangsung dengan bantuan serangga dan sebagian kecil oleh angin (Siregar, 2006).

Di Indonesia dan Malaysia, serangga penyerbuk kelapa sawit adalah Thrips hawaiiensis (Syed, 1981, Sipayung dan Soedharto, 1982) dan di Kamerun adalah Elaeidobius kamerunicus. Peranan E. kamerunicus sebagai penyerbuk kelapa sawit lebih baik karena sifatnya yang tahan terhadap perubahan iklim dibandingkan T. hawaiiensis yang populasinya sangat dipengaruhi cuaca bahkan di daerah Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya tidak dijumpai. Sebelum diintroduksi serangga penyerbuk kelapa sawit (SPKS), penyerbukan pada kelapa sawit dibantu manusia (assisted pollination). Mangoesoekarjo dan Semangun (2003) menyatakan keberadaan SPKS menyebabkan penyerbukan bantuan manusia tidak diperlukan lagi karena SPKS dapat hidup dan berkembang biak secara alami di perkebunan kelapa sawit, tidak berdampak negatif, kualitas tandan meningkat dan panen dipercepat.

Di Malaysia, setelah pemanfaatan E. kamerunicus diperoleh peningkatan produksi tahunan minyak (CPO) dan inti masing-masing 2% dan 100% (Lubis dan Hutauruk, 1982). Berdasarkan pengamatan fruit set kelapa sawit di Sumatera Utara, pelepasan serangga meningkatkan produksi minyak dan inti yang setara dengan 40 milyar rupiah per tahun.

Tujuan

Tujuan umum dari kegiatan magang meliputi :

1. Menambah pengalaman serta meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial.

2. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dengan melakukan proses kerja nyata.

Tujuan khusus dari kegiatan magang adalah mengetahui pengelolaan panen dan mengidentifikasi serangga penyerbuk kelapa sawit.

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Kelapa Sawit

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) memiliki tinggi dapat mencapai 24 meter. Pertumbuhan batang kelapa sawit tidak terbatas selama masa hidupnya, tetapi menurut pertimbangan ekonomisnya hanya sampai berumur 25-35 tahun atau mencapai ketinggian 10-11 m (Lubis, 1992). Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping.

Bunga jantan dan betina terpisah namun berada pada satu pohon (monoecious diclin) dan memiliki waktu pematangan berbeda sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang sementara bunga betina terlihat lebih besar dan mekar. Bunga jantan berwarna kuning muda, berukuran kecil dan mekarnya dimulai dari pangkal tandan ke ujung tandan bunga. Setiap bunga jantan mengandung 600-1200 bulir bunga dan menghasilkan serbuk sari sekitar 40 gram/tandan. Tandan bunga betina berukuran panjang 24-45 cm. Jumlah bunga betina pada setiap tandan bunga bervariasi tergantung pada lokasi dan umur tanaman. Jumlah bunga betina di Sumatera adalah 6000 bunga betina/tandan bunga. Waktu yang diperlukan agar semua bunga betina mekar pada setiap tandan bunga adalah 3-5 hari. Pada waktu mekar, warna bunga putih kekuningan kemudian berubah menjadi kemerahan dan akhirnya menghitam, sedangkan kepala putik mengeluarkan cairan selama masa reseptive (Susanto et al., 2007).

Penyerbukan kelapa sawit dapat dilakukan oleh angin, serangga dan bantuan manusia (Risza, 2006). Hasil penyerbukan kemudian akan menjadi buah yang nantinya akan dipanen untuk diolah atau sebagai bahan perbanyakan tanaman. Proses pembentukan buah matang memakan waktu sekitar 6 bulan.

Agroekologi Kelapa Sawit

Keberhasilan budidaya tergantung kepada kultivar tanaman, agroekologis/lingkungan dan pengelolaan. Lingkungan tempat tumbuh (agroekologis) dapat direkayasa oleh manusia, namun memerlukan biaya yang

tidak sedikit. Dalam rangka pengembangan suatu komoditas tanaman, pertama kali yang harus dilakukan mengetahui persyaratan tumbuh dari komoditas yang akan dikembangkan kemudian mencari wilayah yang secara agroekologis sesuai.

Kelapa sawit termasuk tanaman daerah tropis yang tumbuh baik antara garis lintang 12o Lintang Utara dan 12o Lintang Selatan, terutama di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tanaman kelapa sawit menghendaki curah hujan 1.500 – 4.000 mm per tahun, tetapi curah hujan optimal yaitu 2.000 – 3.000 mm per tahun dengan jumlah hari hujan tidak lebih dari 180 hari per tahun.

Suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 24º C – 28º C dengan suhu terendah 18º C dan tertinggi 32º C. Adapun ketinggian tempat optimum untuk kelapa sawit adalah 0 – 400 m di atas permukaan laut (dpl). Pada ketinggian tempat lebih dari 500 m dpl, pertumbuhan kelapa sawit akan terhambat dan produksinya pun akan rendah.

Kelapa sawit menghendaki kelembaban udara sekitar 80% dan penyinaran matahari yang cukup. Kelapa sawit yang tidak mendapat sinar matahari cukup, pertumbuhannya akan lambat, produksi bunga betina menurun dan gangguan hama/penyakit meningkat. Lama penyinaran yang dibutuhkan oleh kelapa sawit adalah 5 – 7 jam/hari. Selain kelembaban dan suhu, kecepatan angin juga perlu diperhatikan karena sangat membantu proses penyerbukan bunga. Kecepatan angin optimal untuk kelapa sawit adalah 5-6 km/jam.

Sifat fisik tanah solum > 80 cm tanpa ada lapisan padas, tekstur lempung atau liat dengan komposisi pasir 20 – 60 %, debu 10 – 40 %, liat 20 – 50 %.

Konsistensi gembur sampai agak teguh dengan permeabilitas sedang sampai baik.

Permukaan air tanah berada di bawah 80 cm, makin dalam makin baik. Sifat kimia tanah dapat dilihat dari tingkat keasaman dan komposisi hara mineralnya.

Sifat kimia tanah mempunyai arti penting dalam menentukan dosis pemupukan dan kelas kesuburan tanah. Tanaman kelapa sawit tidak memerlukan tanah dengan sifat kimia yang istimewa sebab kekurangan suatu unsur hara dapat diatasi dengan pemupukan.

Tanah yang mengandung unsur hara dalam jumlah besar sangat baik untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman, sedangkan keasaman tanah menentukan ketersediaan dan keseimbangan unsur - unsur hara dalam tanah.

Kelapa sawit dapat tumbuh pada pH tanah antara 4,0 – 6,5 sedangkan pH optimum 5 – 5,5. Tanah yang memiliki pH rendah dapat dinaikkan dengan pengapuran tetapi membutuhkan biaya tinggi. Tanah yang memiliki pH rendah biasanya dijumpai pada daerah pasang surut terutama tanah gambut. Tanaman kelapa sawit tumbuh baik pada tanah yang memiliki kandungan unsur hara yang tinggi, dengan C/N mendekati 10 di mana C 1 % dan N 0,1 %. Daya tukar Mg dan K berada pada batas normal, yaitu Mg 0,4 – 10 me/100 gram, sedangkan K 0,15 – 1,20 me/100 gram.

Kelapa sawit tumbuh pada tanah podsolik, latosol, hidromorf kelabu, Regosol, Andosol dan tanah alluvial, bahkan pada tanah gambut pun dapat tumbuh dengan syarat ketebalan gambut tidak lebih dari 1 meter.

Serangga Penyerbuk Kelapa Sawit

Bunga kelapa sawit yang sedang mekar, baik itu bunga jantan maupun bunga betina sama-sama mengeluarkan bau yang menyengat. Bunga jantan yang sedang anthesis memiliki bau yang kebih kuat dibandingkan dengan bunga betina.

Ini disebabkan oleh senyawa volatil yang dikeluarkan oleh bunga jantan lebih banyak. Senyawa volatil yang dihasilkan oleh bunga kelapa sawit pada umumnya diketahui sebagai kairomon. Senyawa volatil yang diproduksi dan dilepaskan oleh bunga kelapa sawit berfungsi untuk menarik serangga yang menguntungkan untuk reproduksi kelapa sawit, yakni agar serangga penyerbuk berkunjung dan menyerbuki kelapa sawit (Susanto et al., 2007). Feromon berfungsi sebagai atraktan (penarik), arestan (menghentikan pergerakan serangga), dan exitan yaitu senyawa yang merangsang serangga dalam seleksi inang.

Serangga penyerbuk yang paling sering dijumpai dalam proses penyerbukan kelapa sawit di Indonesia yaitu Elaeidobius kamerunicus yang berasal dari Kamerun (Afrika) dan diintroduksi dari Malaysia ke Indonesia atas kerjasama antara Pusat Penelitian Marihat dengan PT. PP. London Sumatera dan tenaga ahli R. A. Syed pada tanggal 16 Juli 1982 dengan izin Menteri Pertanian RI sebanyak 4623 pupa, berkembang menjadi imago 508 ekor dan secara resmi dilepas bulan Maret 1983 (Lubis, 1992). Elaeidobius kamerunicus merupakan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna yang berkembang dari telur

menjadi larva, kemudian kepompong dan akhirnya menjadi imago (Susanto et al., 2007). Klasifikasi biologinya adalah :

Kingdom : Animalia Divisio : Avertebrata Kelas : Insecta Ordo : Coleoptera Famili : Curculionidae Genus : Elaeidobius

Spesies : Elaeidobius kamerunicus Author : Faust

Telur E. kamerunicus berwarna keputih-putihan, berbentuk lonjong dan kulitnya licin dengan ukuran panjang telur 0.65 mm dan lebar 0.40 mm. Telur diletakkan dengan oviposistor (alat peletak telur pada serangga) ke dalam lubang pada bagian luar tangkai sari bunga jantan yang anthesis. Lubang tersebut terjadi karena jaringan tangkai sari sebelumnya dimakan oleh kumbang. Jaringan yang membatasi lubang tersebut kemudian mengeras dan mengerut sehingga memberikan perlindungan bagi telur di dalamnya. Pada umumnya telur menetas 2-3 hari setelah diletakkan.

Larva berkembang dalam tiga instar, yaitu larva instar pertama berwarna putih kekuningan berada di sekitar tempat peletakkan telur. Setelah 1-2 hari, larva menjadi larva instar kedua yang kemudian pindah ke pangkal bunga jantan yang sama. Jaringan bagian pangkal yang lunak merupakan bahan makanan larva tersebut. Sebelum semua bagian dari bunga habis dimakan (selama 1-2 hari), larva menjadi larva instar ketiga terus memakan pangkal tangkai sari sampai tinggal bagian atasnya saja (5-9 hari). Bagian yang tertinggal tersebut mengering, dan selanjutnya larva instar ketiga membuat sebuah lubang melalui periantium bunga jantan menuju ke tangkai sari bunga di sebelahnya. Larva instar ketiga berwarna kuning terang, dapat memakan lima sampai enam bunga jantan. Ukuran rata-rata kepala larva berturut-turut mulai instar pertama sampai dengan instar ketiga dengan panjang 0.29 mm, 0.46 mm dan 0.72 mm serta lebar 0.31 mm, 0.44 mm dan 0.56 mm.

Kepompong terbentuk di dalam bunga jantan yang terakhir dimakan.

Sebelum menjadi kepompong, larva instar ketiga terlebih dahulu mengigit bagian ujung bunga jantan sehingga lepas. Dengan demikian terjadilah lubang yang kemudian menjadi tempat keluarnya kumbang. Sekitar 1 hari sebelum terbentuk kepompong, larva instar ketiga menjadi tidak aktif. Periode kepompong berlangsung dalam waktu 2-6 hari. Warna kepompong kuning terang dengan sayap yang mulai terbetuk dan berwarna putih. Perkawinan (kopulasi) terjadi pada siang hari antara 2-3 hari sesudah kumbang menjadi dewasa, akan tetapi ada juga yang berkopulasi lebih awal. Perbandingan jumlah kumbang jantan dan betina di lapangan adalah 1:2. Lama hidup kumbang betina dapat mencapai 65 hari dan kumbang jantan 46 hari.

Dari hasil pengujian inang menunjukkan bahwa Elaeidobius kamerunicus hanya dapat makan dan berkembang biak dengan sempurna pada bunga jantan tanaman kelapa sawit sehingga tidak berbahaya bagi tanaman lain. Perkembangan telur hingga menjadi kumbang berkisar 8-21 hari untuk betina dan 9-24 hari untuk jantan (Lubis, 1992). Serangga Elaeidobius kamerunicus memiliki panjang 4 mm dan lebar 1.5 mm, serta berwarna cokelat kehitaman. Elaeidobius kamerunicus bersifat spesifik dan beradaptasi sangat baik pada tanaman kelapa sawit.

Disamping itu serangga ini dapat beradaptasi pada musim hujan dan kering sehingga dapat memindahkan bunga tepung sari dengan kualitas yang sama baik pada tanaman muda maupun pada tanaman tinggi serta mencari dan mengenali bunga betina. Sesuai dengan sifatnya yang tahan terhadap perubahan keadaan iklim, Elaeidobius cenderung lebih suka pada keadaan basah (Siregar, 2006).

Dalam proses penyerbukan, kumbang serangga penyerbuk kelapa sawit (SPKS) ini tertarik pada bau bunga jantan. Mereka hinggap pada bunga jantan sehingga serbuk sari akan melekat pada tubuhnya. Pada waktu kumbang hinggap pada bunga betina yang sedang mekar, serbuk sari yang melekat pada tubuhnya akan terlepas dan menyerbuki bunga-bunga betina (Lubis, 1992). Serangga ini sebagai pollinator memiliki keistimewaan berikut :

● Menghemat biaya yang besar terutama dalam tenaga kerja untuk penyerbukan apalagi pada daerah langka pekerja.

● Peningkatan produksi karena meningkatnya persentase buah jadi pada tandan dan sempurnanya tandan sehingga berat tandan makin bertambah 15-20%. Dengan makin banyaknya buah yang jadi maka persentase inti (kernel) yang dapat dihasilkan juga meningkat.

● Jika sebelumnya rendeman inti dipabrik hanya 4-5% maka dengan introduksi SPKS dapat ditingkatkan menjadi 6-7%. Peningkatan produksi ini perlu diimbangi dengan peningkatan pupuk sehingga stress tidak timbul.

E. kamerunicus dapat dipindahkan dari berbagai fase tumbuh hidupnya seperti telur, larva, kepompong maupun kumbangnya (imago). Telur, larva dan kepompong dapat dipindahkan beserta tandan bunga jantan karena hidupnya berada di dalam bunga jantan. Tandan bunga jantan yang berisi telur, larva dan kepompong atau kumbang diletakkan pada bagian tengah daerah-daerah yang masih memiliki populasi E. kamerunicus rendah.

Jumlah E. kamerunicus yang efektif untuk menyerbuki bunga betina adalah 20 000 kumbang per hektar. Populasi E. kamerunicus kurang dari 700 ekor per tandan bunga betina anthesis akan menyebabkan fruit set menjadi rendah.

Fruit set adalah perbandingan/rasio buah yang jadi terhadap keseluruhan buah pada tandan termasuk buah yang partenokarpi/mantel. Fruit set yang baik pada tanaman kelapa sawit adalah diatas 75% (Susanto et al., 2007).

METODOLOGI

Tempat dan Waktu

Kegiatan magang dilaksanakan selama empat bulan dari tanggal 12 Februari sampai 12 Juni 2009, bertempat di PT. Bina Sains Cemerlang, Minamas Plantation, tepatnya di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan magang, yaitu kegiatan yang menyangkut aspek teknis dan aspek manajerial. Pada pelaksanaan kegiatan magang penulis memposisikan diri sebagai karyawan harian lepas (KHL) selama dua bulan, pendamping mandor selama satu bulan, dan pendamping asisten selama satu bulan.

Metode pengambilan data adalah data sekunder dan data primer. Metode langsung yang dilakukan adalah praktik kerja langsung di lapangan dengan turut aktif dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, wawancara, dan diskusi.

Pendekatan tidak langsung dilakukan melalui pengumpulan laporan bulanan, laporan tahunan dan arsip kebun.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kebun meliputi lokasi dan tata letak geografis kebun, keadaan tanah dan iklim, luas areal dan tata guna lahan, kondisi pertanaman dan produksi, norma kerja di lapangan serta organisasi dan manajemen.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap jumlah serangga yang datang ke bunga jantan pada tanaman kelapa sawit dengan umur tanam yang berbeda.

Analisis Data dan Informasi

Hasil dari kegiatan magang berupa data primer dan data sekunder dianalisis dengan norma-norma baku bagi setiap kegiatan yang berlaku. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rata-rata, persentase, dan perhitungan matematis sederhana lainnya kemudian dibandingkan dengan standar kerja kebun.

Pengamatan Khusus

Pengamatan dilakukan selama kegiatan magang dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku dan efektivitas serangga penyerbuk. Cara pengamatan adalah mencari 2 lokasi dengan topografi yang berbeda yaitu kebun Sungai Pinang Estate (SPE) dan kebun Bukit Pinang Estate (BPE) untuk dijadikan bahan perbandingan. Tanaman yang dijadikan sampel berjumlah 10 tanaman per lokasi.

Cara membedakan antara kumbang jantan dengan kumbang betina yaitu kumbang jantan memiliki moncong lebih pendek, berukuran lebih besar dan mempunyai bulu yang banyak pada sayapnya. Kumbang betina memiliki moncong lebih panjang, berukuran lebih kecil dan bulu pada sayap yang lebih sedikit dibandingkan kumbang jantan.

Alat yang digunakan dalam pengamatan antara lain kantong plastik, pisau/cutter, dan larutan alkohol. Metode untuk menghitung jumlah serangga penyerbuk yang datang pada bunga jantan yaitu :

1. Mencari bunga jantan yang sedang anthesis kemudian membagi 1 tandan bunga menjadi 3 bagian : ujung, tengah dan pangkal.

2. Masing-masing bagian dipilih secara acak 3 spikelet bunga jantan.

3. Menangkap kumbang E. kamerunicus yang berada pada 3 spikelet bunga jantan tersebut dengan cara memasukkan 3 spikelet tersebut ke dalam kantong plastik.

4. Memotong ketiga spikelet bunga jantan tersebut dengan pisau/cutter yang tajam.

5. Mematikan kumbang E. kamerunicus dengan memasukkan larutan alkohol ke dalam kantong plastik yang telah berisi spikelet-spikelet bunga jantan,

lalu menghitung jumlah kumbang E. kamerunicus total dari ketiga spikelet bunga jantan tersebut.

6. Menghitung rata-rata jumlah kumbang E. kamerunicus dan hitung untuk per tandan bunga jantan dengan mengalikan jumlah spikelet bunga jantan keseluruhan.

KEADAAN UMUM LOKASI MAGANG

Sejarah dan Perkembangan

PT Bina Sains Cemerlang merupakan perusahaan yang mengelola tiga unit usaha yaitu: Sungai Pinang Estate (SPE), Bukit Pinang Estate (BPE), dan Sungai Pinang Factory (SPF). Masing-masing melaksanakan operasional dengan manajemen terpisah. Ketiga unit usaha tersebut masih berada dalam satu induk perusahaan yaitu PT Minamas Gemilang. PT Bina Sains Cemerlang dirintis pada tahun 1990, saat itu merupakan hutan sekunder. Pada tahun 1991 dilakukan penanaman kelapa sawit seluas ± 1 104 ha, secara terus-menerus penanaman berlanjut mencapai luasan ± 6 892 ha. Sungai Pinang Estate mempunyai luasan lahan ± 3 698 ha dan selebihnya ditangani oleh Bukit Pinang Estate.

Awalnya PT Bina Sains Cemerlang (BSC) memiliki nama PT Bina Sains Corporation, yang merupakan anak cabang dari perusahaan Salim Group. Pada tanggal 1 April 2001 berganti nama menjadi PT Bina Sains Cemerlang seiring dengan perpindahan aset perusahaan dari Salim Group ke pihak PT Minamas Gemilang yang merupakan anggota dari Kumpulan Guthrie Berhard (KGB), salah satu perkebunan swasta Malaysia. Kemudian pada tahun 2008, Minamas bergabung dengan perusahaan Sime Darby yang tergabung dalam Sime Darby Group.

Letak Geografi

SPE merupakan salah satu dari dua unit kebun yang dikelola oleh PT BSC yaitu SPE dan BPE. Lokasi kebun ini berada di desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan. Batas areal SPE adalah: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Baluy, sebelah Selatan berbatasan dengan Transmigrasi SP XI, sebelah Barat berbatasan dengan PT Lonsum, dan sebelah Timur berbatasan dengan BPE.

Aksesibilitas PT Bina Sains Cemerlang, bisa dilalui jalur darat dan udara.

Jalur darat menuju tujuan pemberhentian bis terdekat di Lubuk Linggau dengan lama perjalanan ± 25 jam dari Bogor. Selanjutnya, menggunakan angkutan umum (nama angkutan daerah bernama “Taksi”) menuju kebun sekitar 2 jam. Jalur udara

menggunakan pesawat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (Sumatera Selatan), dilanjutkan menggunakan travel/bis menuju kebun dengan lama perjalanan 6-7 jam. Sebelum memasuki kebun akan melalui angkutan transportasi air yaitu ponton (sejenis rakit bertenaga diesel). Waktu yang diperlukan 1 jam dari ponton menuju kebun. Peta lokasi tempat magang dapat di lihat pada Gambar Lampiran 1.

Keadaan Iklim dan Tanah

Tanah di PT BSC termasuk jenis ultisol (podsolik merah kuning), pH tanah berkisar 4.5-6, tingkat kesuburan sedang dan tekstur tanah umumnya liat berpasir. Struktur tanah remah sampai gumpal dan konsistensi tanah gembur sampai agak teguh. Topografi lahan di PT BSC adalah landai hingga bergelombang dengan kemiringan 3-32 %. Untuk ketinggian tempat 90 m di atas permukaan laut, namun areal SPE topografinya relatif datar. SPE mempunyai iklim dengan curah hujan rata-rata 2 675 mm/tahun dan hari hujan 148.1 hari/tahun, bulan kering < 60 mm rata-rata 0.9 bulan/tahun dan bulan lembab (60- 100 mm) rata-rata 0.9 bulan/tahun. Berdasarkan klasifikasi Schimdth dan Ferguson SPE beriklim tipe A (sangat basah).

Luas Areal dan Tata Guna Lahan

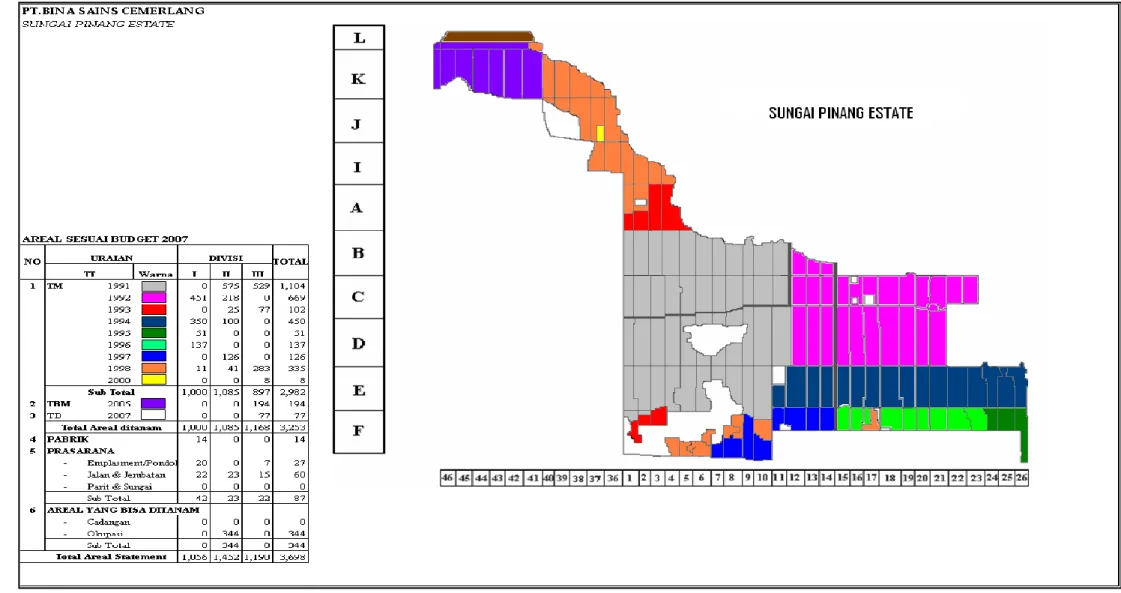

Sungai Pinang Estate (SPE) mempunyai luas hak guna usaha (HGU) 3 384 ha, namun memiliki luas areal yang dikuasai mencapai 3 698 ha. Hal ini disebabkan karena adanya areal okupasi seluas 283 ha dan land clearing pada tahun 2006 seluas 151 ha. Komposisi luas areal terdiri dari tanaman menghasilkan (TM) 2 982 ha, tanaman belum menghasilkan (TBM) 181 ha, luas land clearing 151 ha, prasarana 101 ha, lahan okupasi (lahan masih dalam sengketa) 283 ha.

Data mengenai luas areal dan tata guna lahan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Areal dan Tata Guna Lahan Kelapa Sawit di Sungai Pinang Estate (SPE).

Uraian

Luas (ha) A. Areal yang ditanam

1. Tanaman Menghasilkan

-Tahun tanam 1991 1 104

-Tahun tanam 1992 669

-Tahun tanam 1993 102

-Tahun tanam 1994 450

-Tahun tanam 1995 51

-Tahun tanam 1996 137

-Tahun tanam 1997 126

-Tahun tanam 1998 335

-Tahun tanam 2000 8

2. Tanaman Belum Menghasilkan

-Tahun Tanam 2005 194

-Tanaman Baru 49

Total areal tanaman 3 163

B Land Clearing (LC)

-LC dalam proses 28

Total areal tanaman + LC 3 253

C. Prasarana

-Emplasemen/Pondok 27

-Pabrik 14

-Jalan dan Jembatan 60

Total Prasarana 101

Total areal yang diusahakan 3 354

D. Areal yang bisa tanam

-Cadangan 0

-Okupasi 344

Total areal keseluruhan 3 698

Sumber: Kantor Besar SPE (Mei, 2009)

Keadaan Tanaman dan Produksi

Tanaman kelapa sawit yang diusahakan di kebun Sungai Pinang adalah varietas Tenera Marihat, Tenera Socfindo dan Tenera Guthrie. Pada TM didominasi oleh varietas Tenera dari Marihat dan Socfindo, sedangkan pada TBM didominasi varietas Tenera dari Guthrie. Deskripsi mengenai karakteristik

varietas-varietas Tenera yang diusahakan di kebun Sungai Pinang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Deskripsi potensi pertumbuhan dan produksi bahan tanaman Tenera asal Marihat dan Socfindo.

Deskripsi

PPKS Socfindo

Marihat Dura x Pisifera A. Sifat Vegetatif

1. Tinggi tanaman pada umur 8 tahun (m)

2. Rata-rata kecepatan meninggi (m/tahun)

3. Lingkar batang (m) 4. panjang daun (m) 5. Produksi daun/tahun B. Produksi

1. Umur mulai dipanen (bulan) 2. Jumlah tandan/pohon/tahun 3. Rata-rata berat tandan (kg) 4. Produksi minyak (ton/ha/tahun) 5. Ekstraksi minyak (%)

6. Ekstraksi inti (%)

C. Anjuran kerapatan tanaman/ha

3.20

0.53

3.04 6.12 26

30 12.0 17.0 6.7 24.3

5.9 143

4.83

0.05

n.a 5.01

31

24 18.6 13.0 8.5 27.4

4.2 143

Sumber : Pahan, 2007 Ket : n.a : tidak ada data

Tanaman kelapa sawit yang ada di kebun SPE terdiri dari tanaman menghasilkan (TM) seluas 2982 ha dengan tahun tanam mulai dari tahun 1999- 2000 dan tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 194 ha dengan tahun tanam

2006. Data populasi tanaman kelapa sawit tiap tahun di SPE disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Populasi Tanaman Kelapa Sawit tiap Tahun Tanam di Sungai Pinang Estate (SPE).

Dari Tabel 4 jumlah tanaman/ha untuk SPE yaitu 128 tanaman/ha, jika dianalisis dari jarak tanam 9.2 mx 9.2 m x 9.2 m akan diperoleh populasi 136 tanaman/ha. Perbedaan disebabkan oleh adanya rawa- rawa dan sungai.

Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan

Sungai Pinang Estate dipimpin oleh seorang manager yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan meliputi pengelolaan dan perkembangan secara efektif dan professional sesuai ketentuan dari PT. Minamas. Estate Manager memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengkoordinir kebun yang berada di bawah pengawasannya serta mengambil keputusan dalam kegiatan operasional.

Senior asisten selain bertugas untuk mengelola sebuah divisi juga bertugas untuk mengelola traksi, poliklinik, panswakarsa dan gudang (bersama kasie) dan Tahun tanam

Divisi I Divisi II Divisi III

Luas

Jumlah

Tanaman Luas

Jumlah

Tanaman Luas

Jumlah Tanaman

Ha Ha Ha

1991 575 75325 529 68770

1992 451 58630 218 28340

1993 25 3275 77 9856

1994 350 45850 100 12700

1995 51 6630

1996 137 18084

1997 126 16506

1998 11 1474 41 5371 283 37639

2000 8 800

2005 194 28906

Tanaman

Baru 49 9512

Total 1000 130668 1085 141517 1140 155483

Sumber : Kantor Besar SPE (Mei, 2009)

mengkoordinasikan para asisten divisi. Senior asisten disebut juga asisten kepala (Askep).

Asisten divisi adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di divisi yang dipimpinnya. Asisten bertanggungjawab langsung kepada Estate Manager. Dalam melaksanakan tugasnya, asisten dibantu oleh mandor dan krani divisi. Krani divisi bertugas mengurus seluruh kegiatan administrasi baik laporan kegiatan harian, laporan produksi dan bon permintaan barang di tingkat divisi.

Kasie adalah orang yang bertanggung jawab mengurus segala kegiatan administrasi pada kebun tersebut dan bersama senior asisten bertugas mengelola gudang sentral. Kasie membawahi para karyawan kantor besar. Status dan jumlah karyawan di Kebun Sungai Pinang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Status dan Jumlah Karyawan di SPE

Ket : SKU : Serikat Kerja Umum

Sumber : Kantor Besar SPE (Mei, 2009)

Status karyawan di kebun Sungai Pinang terdiri dari karyawan staf dan karyawan non staf. Karyawan staf terdiri dari manager, senior asisten, asisten divisi dan kasie. Sedangkan karyawan non-staf terdiri karyawan bulanan kantor, karyawan bulanan traksi, karyawan bulanan divisi, dan karyawan harian. Jika dilihat dari Tabel 5 maka akan didapat indeks tenaga kerja (ITK) 0.15 HK/ha. Hal ini sudah baik, karena norma ITK kelapa sawit 0.25 HK/ha (Pahan, 2007).

No Staf Jumlah No Non-Staf Jumlah

1 Estate Manager

1 1 SKU Bulanan

Kantor

32

2 Sr. Asisten 1 2 SKU Bulanan

Traksi

20 3 Asisten

Divisi/QA

2 3 SKU Bulanan

Divisi

26 4 KTU/kasie 1 4 SKU Harian 422

Total 5 501

Fasilitas Kesejahteraan dan Karyawan

Fasilitas kesejahteraan karyawan merupakan salah satu faktor pendukung untuk karyawan. Fasilitas tersebut berupa rumah, air, listrik, sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana olahraga. Fasilitas rumah yang diberikan terdiri dari perumahan staff, mess, dan perumahan karyawan. Rumah staff dan mess terletak di emplasmen, sedangkan rumah karyawan berada di sekitar kantor masing–

masing divisi. Di divisi I dan II perumahan karyawan berada pada satu lokasi, sedangkan divisi III berada terpisah dari divisi I dan divisi II. Perumahan untuk staff dan mess merupakan jenis rumah permanen, sedangkan untuk perumahan karyawan adalah semi permanen dengan tipe dua rumah (G2), kecuali untuk mandor I dan krani divisi sebagian memiliki perumahan tipe satu rumah (G1).

Fasilitas listrik dan air dikelola di masing – masing divisi. Di emplasmen, fasilitas listrik 24 jam sedangkan di divisi fasilitas listrik menyala 7 jam, pada hari minggu menyala selama 8 jam. Sarana olahraga terdapat di emplasmen berupa lapangan volly, bulu tangkis, sepak takraw, tenis dan tenis meja.

Di masing – masing divisi juga terdapat fasilitas olahraga berupa lapangan bulu tangkis, lapangan volly, dan lapangan bola kaki. Sarana pendidikan di PT.

BSC terdapat sekolah yang terdapat di Pondok I (Divisi I dan II) yang terdiri dari sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan untuk taman kanak – kanak (TK) dan penitipan bayi terdapat di emplasmen dan di masing–masing divisi. Sarana ibadah di perkebunan Sungai Pinang terdapat masjid di setiap divisi dan gereja di divisi I BPE (Bukit Pinang Estate). Tunjangan untuk karyawan berupa beras, tunjangan hari raya (THR), bonus, pengobatan, dan bantuan di bidang pendidikan (termasuk bis sekolah), sedangkan untuk karyawan lepas harian tidak mendapatkan tunjangan beras dan pengobatan. Upah untuk karyawan harian lepas adalah Rp 30 000/hari kerja. Selain mendapatkan upah, karyawan SKU juga mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG

Aspek Teknis Pemupukan

Prinsip utama dalam aplikasi/penaburan pupuk di perkebunan sawit adalah bahwa setiap tanaman menerima tiap jenis pupuk yang telah direkomendasikan oleh Departemen Riset. Biaya pemupukan mencapai 60% dari total biaya pemeliharaan, oleh karena itu ketepatan aplikasi adalah keharusan.

Analisis contoh daun. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui status hara tanaman dengan cara mengambil contoh daun yang kemudian dianalisis oleh bagian riset sebagai rekomendasi pupuk yang akan diaplikasikan.

Peralatan yang digunakan pada kegiatan pengambilan contoh daun adalah egrek, pisau, gunting, kantong plastik. Daun yang dijadikan sampel adalah daun ke-17 yaitu daun yang posisinya tepat berada dibawah daun ke 9 pada susunan filotaksis daun kelapa sawit. Daun yang ke 9 adalah daun yang letaknya dibawah daun pertama yaitu daun yang sudah membuka 100 %. Setelah menentukan daun ke-17 pada tanaman, kemudian pelepah dipotong menggunakan egrek. Daun yang diambil adalah daun yang terletak di daerah benjolan (pentil) pada tulang pelepah. Kemudian ambil 2 helai daun bagian kanan dan kiri, potong 1/3 dari ujung dan pangkal. Bagian tengah daun dipakai sebagai contoh setelah lidinya dibuang.

Potongan kanan lidi dimasukkan ke dalam plastik putih dan bagian kiri dimasukkan ke dalam plastik hitam. Setiap plastik diberikan label, sebelumnya daun tersebut dipotong/dicacah menjadi kecil-kecil. Daun yang telah diambil kemudian dikirim ke kantor untuk segera dikeringkan menggunakan oven pada temperature 150° C selama 24 jam. Daun yang telah dikeringkan kemudian dikirim ke laboratorium untuk dianalisis.

Daun ke-17 dipilih sebagai sampel karena merupakan indikator yang sensitif atas perubahan yang terjadi dalam status unsur hara. Sistem yang digunakan untuk pindah tanaman dan baris pada tiap blok berbeda-beda tergantung luasan bloknya, misalnya 12 x 9, 12 x 11, 10 x 8, 8 x 7. Sistem 12 x 11 artinya selang 12 antar tanaman dalam barisan kemudian jika baris telah habis maka bergeser sebanyak 11 baris ke kanan atau ke kiri.

Beberapa ketentuan mengenai tanaman yang dapat dijadikan titik sampel antara lain :

- Tidak yang terdapat di pinggir jalan.

- Bila bersebelahan dengan tanaman mati maka ambil 1 tanaman yang ada di depan atau di belakangnya.

- Bila tanaman bersebelahan dengan sungai maka geser 1 tanaman ke sebelahnya.

- Bila tanaman TS adalah tanaman yang mati maka geser 1 tanaman ke depannya.

Kegiatan leaf sampling unit (LSU) selain melakukan pengambilan contoh daun, juga melakukan pengamatan visual terhadap gejala defisiensi unsur hara pada tanaman kelapa sawit. Untuk membantu pengamatan visual, setiap regu LSU diberikan foto referensi yang menunjukkan gejala-gejala pada tanaman kelapa sawit apabila terjadi difisiensi hara tertentu. Tenaga kerja untuk pengambilan contoh daun di divisi I adalah 3 regu yang terdiri dari 3 orang.

Kendala yang terdapat pada kegiatan LSU antara lain kesalahan dalam menentukan daun ke-17 pada titik sampel dan faktor ketelitian serta kebersihan perlu dijaga sewaktu pengambilan contoh di lapangan seperti alat yang dipakai, plastik pembungkus, tidak terkena cat atau terkontaminasi pupuk, herbisida, insektisida dan setelah diambil agar diletakkan di tempat yang teduh.

Penguntilan pupuk. Penguntilan adalah membuat (repacking) pupuk dari goni berukuran 50 kg menjadi goni yang diisi sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah kegiatan pemupukan di lapangan. Umumnya untilan berukuran 12 kg untuk 8 tanaman dengan dosis pupuk 1.5 kg/tanaman, namun ada juga untilan yang dibuat dengan ukuran 10 kg dan 14 kg per untilan tergantung dosis pupuk yang dibutuhkan. Penguntilan dilakukan untuk seluruh pupuk yang akan diaplikasikan (Urea, Kieserit, MOP, HGFB) kecuali pupuk RP dan Dolomit. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi biaya. Alat yang digunakan pada kegiatan penguntilan adalah takaran, eks-goni pupuk, dan tali pengikat. Setelah pupuk diuntil kemudian untilan disusun dengan rapi 10 until per tumpukan. Pupuk yang telah diuntil harus segera ditabur esok harinya agar tidak terjadi penggumpalan. Tenaga kerja untuk penguntilan pupuk di divisi I SPE berjumlah 4

orang dan 1 orang sebagai mandor. Gambar untilan pupuk HGFB dan kegiatan penguntilan pupuk HGFB dapat dilihat pada Gambar 1.

(a) (b)

Gambar 1. Penguntilan (a) dan untilan pupuk HBFG (b)

Norma prestasi kerja untuk penguntilan pupuk adalah 1.5–2 ton/HK tergantung jenis dan dosis yang dibutuhkan. Prestasi penulis dalam kegiatan penguntilan yaitu 1.25 ton/HK.

Beberapa masalah yang terdapat dalam kegiatan untilan adalah alat yang digunakan karyawan sebagai takaran yaitu mangkuk yang ukurannya tidak dapat dipastikan sehingga bobot antar untilan berbeda-beda. Penguntil menganggap satu mangkuk sama dengan 1 kg, misalnya untuk untilan dengan bobot 12 kg maka jumlah mangkuk yang dimasukkan sebanyak 12 kali. Variasi bobot untilan menyebabkan jumlah yang diaplikasikan untuk per tanaman tidak sesuai rekomendasi.

Goni untuk untilan digunakan eks goni pupuk sebelumnya, tidak boleh menggunakan goni yang baru. Hal ini perlu karena jumlah goni bukaan baru adalah merupakan kontrol apakah jumlah kg atau sak yang dibuka sama dengan jumlah yang sudah diuntil. Ketika membuka goni pupuk, penguntil menggunakan gancu yang sebenarnya tidak boleh digunakan karena dapat merusak goni. Cara yang benar adalah dengan memotong tali jahitan goni. Jika terdapat gumpalan pada pupuk, terkadang penguntil enggan untuk memecahnya sehingga ketika diaplikasikan di lapangan banyak dijumpai pupuk yang masih menggumpal, dan berakibat penyebaran pupuk tidak merata. Eks goni pupuk yang digunakan untuk untilan pun banyak yang rusak/sobek sehingga pupuk yang telah dimasukkan

tumpah kembali. Hal tersebut menyebabkan makin tingginya kehilangan pupuk dan perubahan dosis di lapangan. Khusus untuk pupuk HGFB (Boron) untilan dibuat menggunakan plastik kecil karena dosis aplikasinya rendah yaitu 10 gram.

Langsir pupuk. Langsir pupuk adalah kegiatan mengecerkan pupuk yang telah diuntil atau tidak dari gudang ke lapangan. Pelangsiran pupuk dilakukan menggunakan trailer tractor (jonder) atau truk. Pengeceran pupuk dari atas kendaraan harus ditangani oleh petugas terlatih dan diletakkan pada tempat pengeceran yang sudah ditentukan. Tumpukan untilan pupuk yang diecer sebaiknya diletakkan di tempat pengumpulan hasil (TPH) dan tidak diletakkan di jalan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pemupuk mengaplikasikan di lahan. Selain itu dapat mengurangi kehilangan pupuk.Tenaga kerja untuk langsir pupuk di berjumlah 2 orang. Kegiatan pelangsiran pupuk ke lahan dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Kegiatan langsir pupuk ke lahan

Pelaksanaan pemupukan. Pemupukan dilakukan dua kali per tahun yang terbagi menjadi dua semester. Aplikasi pemupukan dilakukan pada pagi hari pukul 07.30 – 12.00 WIB. Namun pemupukan dapat menjadi terlambat tergantung cepat atau tidaknya truk yang melangsir pupuk di lahan. Dengan mempertimbangkan efektivitas tenaga kerja dan sebisa mungkin dilakukan cepat untuk mengurangi pengaruh proses penguapan maka pemupukan dilakukan pada pagi hari. Ketika menjadi karyawan, penulis mengikuti kegiatan pemupukan menggunakan urea. Pemupukan dengan menabur pupuk di daerah gawangan mati atau piringan. Untuk pupuk HGFB dengan dosis yang kecil yaitu 110

gram/tanaman, pemupukan dilakukan dengan menabur pupuk di piringan. Alat yang digunakan pada kegiatan pemupukan adalah ember, mangkok, kain gendong.

Kegiatan pemupukan pupuk HGFB di piringan tanaman kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Pemupukan pupuk HGFB di piringan tanaman kelapa sawit

Tenaga kerja untuk kegiatan pemupukan berjumlah 11 orang terdiri dari karyawan SKU dan buruh harian lepas (BHL). Norma kerja pemupukan tergantung jumlah dan jenis pupuk yang akan diaplikasikan, namun untuk standar kebun adalah 500 kg/HK. Sedangkan prestasi kerja penulis yaitu 350 kg/HK.

Aplikasi janjangan kosong. Selain dengan aplikasi pemupukan anorganik, dilakukan juga pemupukan dengan bahan organik yang merupakan limbah hasil pengolahan kelapa sawit (by product). Janjangan kosong adalah produk dari pabrik (PKS) setelah TBS diproses di sterilizer dan stipper yang kaya kandungan bahan organik dan nutrisi untuk tanaman. Pengangkutan janjangan kosong dari PKS ke lahan dilakukan dengan menggunakan kendaraan (truk) untuk kemudian diaplikasikan oleh karyawan. Bobot rata-rata sekali pengangkutan janjangan kosong dengan truk adalah 4 – 4.5 ton. Aplikasi janjangan kosong dilakukan dengan rotasi 1 kali per tahun. Metode aplikasi janjangan kosong di kebun Sungai Pinang adalah secara manual dengan menempatkan janjangan kosong membentuk petakan pada areal diantara tanaman dengan dosis aplikasi 250 kg/tanaman. Alat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah angkong dan gancu. Selain janjangan kosong limbah yang dijadikan pupuk adalah solid (limbah padat). Untuk mengaplikasikan pupuk solid digunakan alat tambahan yaitu sekop. Standar kerja aplikasi janjangan kosong adalah 10 titik/HK, untuk prestasi penulis yaitu 8

titik/HK. Tata letak aplikasi janjangan kosong di gawangan dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Aplikasi janjangan kosong di gawangan mati antara 4 tanaman

Pengendalian Gulma

Semprot Kentosan (VOPS). Pengendalian gulma pada prinsipnya merupakan usaha untuk meningkatkan daya saing tanaman pokok dan melemahkan daya saing gulma. Secara fisik, gulma bersaing dengan tanaman budidaya dalam hal perolehan ruang, cahaya, air, nutrisi, gas penting, zat kimia yang diekskresikan. Pada kegiatan ini, penulis melakukan kegiatan penyemprotan gulma anak sawit (VOPS). Kentosan bisa terjadi karena brondolan tidak dikutip dengan bersih. Bahan yang digunakan adalah Gramoxone dengan bahan aktif herbisida ini adalah glifosat. Konsentrasi bahan yang digunakan adalah 20 % dengan dosis 0.8 liter/ha. Prestasi kerja yang digunakan untuk kegiatan ini adalah 2-3 ha/HK.

Dongkel anak kayu. Dongkel anak kayu merupakan kegiatan pengendalian secara selektif gulma-gulma berkayu dengan cara mencabut gulma sampai ke akarnya dan dibuang ke gawangan mati dengan posisi akar menghadap ke atas sehingga akar tidak menyentuh tanah. Kegiatan dongkel anak kayu dengan menggunakan alat yang disebut cados (cangkul dodos). Jenis gulma berkayu yang dikendalikan adalah Clidemia hirta, kentosan (anak sawit), Melastoma malabatrichum dan Chromolaena odorata (putihan). Norma kerja kebun untuk kegiatan adalah 0.5 ha/HK, prestasi kerja penulis yaitu 0.5 ha/HK.

Berantas tanaman pengganggu (BTP). BTP/tebas adalah kegiatan pengendalian gulma dengan cara membabat gulma sampai kandas pada permukaan tanah. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah parang dan batu asah. Norma kerja untuk jenis pekerjaan sama dengan kegiatan dongkel anak kayu yaitu 0.5 ha/HK. Prestasi kerja penulis sama dengan karyawan yaitu 0.5 ha/HK.

Perawatan Jalan

Keadaan jalan dan jembatan akan berpengaruh terhadap proses pengangkutan produksi dari lokasi kebun sampai ke pabrik. Jalan yang rusak dapat menghambat kelancaran pengiriman buah yang telah dipanen. Kondisi jalan dengan tidak adanya genangan air pada saat hujan sehingga air dapat mengalir dan mempelancar pengangkutan buah terutama ketika musim hujan.

Ketika mengikuti kegiatan rawat jalan, penulis melakukan pembersihan parit-parit dari sampah dan pelepahan yang dapat menggangu aliran air serta membuat penahan pada rorak agar air dapat masuk, caranya dengan memasukkan tanah ke dalam karung dan menimbunnya di mulut rorak.

Penanaman Beneficial Plant.

Tanaman berguna (beneficial plant) adalah tanaman yang mempunyai unsur perangsang alamiah untuk menarik populasi musuh-musuh alami dari hama Setothosea asigna (ulat api) dan Metisa plana (ulat kantong) pada tanaman kelapa sawit. Tanaman ini dapat menyediakan madu/makanan bagi beberapa parasitoid dan predator dari hama, yang merupakan makanan tambahan penting untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Tanaman ini juga menyediakan tempat berteduh yang mampu meningkatkan masa hidup predator ini lebih lama selama kondisi lingkungan yang buruk dan memastikan keberadaannya sepanjang waktu pada areal tanaman kelapa sawit. Tanaman yang termasuk beneficial plant adalah Euphorbia heterophylla (kate mas), Cassia cobanensis, Antigonon leptopus (airmata pengantin) dan Turnera subulata (bunga pukul empat).

Dari keempat spesies tanaman diatas, jenis E. heterophylla adalah yang paling efektif, namun tanaman tersebut sulit untuk dikembangbiakkan karena

keterbatasan untuk mendapatkan bibit. Secara alamiah masa hidupnya pendek dan peka terhadap tanah yang kurus hara dan pH tanah yang masam. Tanaman berguna (beneficial plant) yang dikembangbiakkan di kebun Sungai Pinang adalah C. cobanensis, A. leptopus dan T. subulata karena tidak banyak mempunyai kelemahan.

Ketika menjadi karyawan, penulis mengikuti kegiatan penanaman beneficial plant yaitu Turnera subulata. Turnera subulata mudah dikembangbiakkan yaitu dengan cara distek. Pembibitan T. subulata dilakukan dengan menggunakan polibag kecil (baby bag). Untuk sumber bibit berasal dari tanaman yang sudah besar. Cara penanaman T. subulata yaitu pertama membuat petakan (bet) yang berukuran 1x4 m untuk jumlah tanaman yang ditanam 40/bet.

Kemudian membuat lubang tanam dan menanam bunga yang sebelumnya telah di langsir di lahan. Untuk petakan berikutnya dibuat dengan jarak 50 m tetapi pada sisi jalan yang berhadapan sehingga jarak antar petakan yang satu dengan lainnya dalam sisi jalan yang sama berjarak 100 m sepanjang sisi jalan main road dan sebagian collection road. Bunga T. subulata ditanam di sisi jalan karena bunga tersebut membutuhkan cahaya matahari yang penuh untuk pertumbuhannya dan tidak boleh ternaungi. Setelah semua bunga ditanam lalu disiram dengan air.

Bunga agar tumbuh dengan baik dipupuk organik yaitu janjangan kosong.

Selanjutnya, petakan dibersihkan dari rumput dan gulma-gulma serta merapikan tumpukan janjangan kosong yang telah diaplikasikan. Petakan bunga T. subulata di pinggir lahan dan jenis bunga T. subulata yang berwarna kuning dapat dilihat pada Gambar 5.

(a) (b)

Gambar 5. Petakan bunga T. subulata putih (a) dan bunga T. subulata kuning (b)

Tenaga kerja untuk penanaman T. subulata berjumlah dua orang wanita dengan norma kerja 5 bet/HK. Prestasi kerja penulis sama dengan karyawan yaitu 5 bet/HK.

Penunasan (pruning)

Untuk mendapatkan produksi maksimum, kelapa sawit membutuhkan jumlah pelepah yang optimum yaitu 48-56 pelepah (tanaman muda) dan 40-48 pelepah (tanamn tua). Penunasan adalah kegiatan yang bertujuan mempertahankan pelepah produktif yang optimum, mempermudah pekerjaan panen dan memperkecil kehilangan hasil karena berondolan tersangkut di ketiak pelepah.

Untuk mencapai tujuan penunasan dan tetap mempertahankan produksi yang maksimum perlu dihindari terjadinya over prunning. Over prunning adalah terbuangnya sejumlah pelepah yang produktif secara berlebihan yang akan mengakibatkan penurunan produksi. Untuk menghindari terjadinya over prunning, perlu dilakukan pelatihan dan simulasi pekerjaan, pengawasan yang ketat dan penggunaan alat yang tepat.

Sistem penunasan yang digunakan di Sungai Pinang Estate adalah sistem songgo dua, yaitu meninggalkan dua pelepah di bawah tandan terbawah.

Penunasan dilakukan dengan menggunakan sistem progresif pruning. Sistem progresif pruning adalah penunasan yang dilakukan secara bertahap dan terus- menerus sepanjang tahun bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan panen buah.

Kelemahan sistem progresif pruning adalah adanya resiko penunasan yang terlalu berat.

Ketika kegiatan penunasan, penulis tidak mengikuti progresif pruning tapi penunasan tanaman pendek (sisipan). Alat yang digunakan pada kegiatan tersebut adalah dodos dan parang. Selain tanaman ditunas juga membersihkan pakis-pakis dan gulma lain yang tumbuh pada batang kelapa sawit. Penunasan dilakukan dengan memotong pelepah membentuk tapak kuda secara melingkar. Norma kerja kebun pada kegiatan ini adalah 12 tanaman/HK, sedangkan prestasi penulis sama dengan karyawan yaitu 12 tanaman/HK.

Panen

Pengelolaan panen akan menghasilkan produksi yang optimal. Cara panen yang tepat akan mempengaruhi kuantitas produksi (ekstraksi), sedangkan waktu panen yang tepat (rotasi dan transport) akan mempengaruhi kualitas produksi (asam lemak bebas/ FFA).

Persiapan panen. Persiapan panen yang baik akan menjamin tercapainya target produksi dengan biaya yang rendah. Kegiatan persiapan panen meliputi persiapan kondisi areal, penyediaan tenaga panen, pembagian seksi panen dan penyediaan alat-alat panen. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan areal yaitu memperbaiki jalan dan jembatan (MR dan CR), membersihkan piringan, membuat tempat pengumpulan hasil (TPH), memasang titi panen, membuat jalan pikul untuk areal yang berbukit.

Rotasi panen. Rotasi panen adalah lamanya waktu yang diperlukan antara panen yang terakhir sampai panen berikutnya pada hanca yang sama. Rotasi atau pusingan potong buah mempengaruhi transportasi, pengolahan, biaya potong buah, persentase buah mentah, kesempurnaan pengutipan brondolan, jangka waktu pengutipan brondolan dan kadar FFA. Sistem rotasi panen yang berlaku di Kebun Sungai Pinang Estate adalah 6/7 yang artinya terdapat enam seksi panen dan dipanen setelah 7 hari untuk pusingan atau rotasi normalnya. Namun, ada beberapa blok yang rotasinya sampai > 9 hari. Rotasi yang lambat disebabkan oleh tidak selesainya hanca yang dipanen pada satu hari sehingga harus mengulang besoknya akibatnya dari hal tersebut adalah buah akan over ripe atau busuk, sedangkan rotasi yang terlalu cepat membuka peluang pemanenan buah yang mentah.

Sistem hanca panen. Sistem hanca panen yang digunakan di Kebun Sungai Pinang khususnya divisi I adalah hanca giring tetap. Pada sistem hanca giring tetap, pemanen mendapatkan hanca yang tetap dimana jika hancanya dalam satu blok telah selesai pemanen pindah ke hanca berikutnya sesuai dengan nomor hanca yang telah ditentukan. Jika terjadi kekurangan tenaga kerja panen, maka pemanen yang lain dapat mengambil hancanya. Hal ini agar semua hanca dalam satu seksi dapat terpanen dan selesai dalam satu hari.

Kelebihan dari sistem hanca giring tetap adalah penggunaan waktu menjadi lebih efisien karena mandor tidak terlalu sibuk untuk membagi hanca dan pemanen tidak banyak pindah, buah lebih cepat terangkut, lebih mudah dalam mencatat hasil pekerjaan, dan lebih mudah mengevaluasi apabila pemanen melakukan kesalahan. Apabila ada buah masak yang tidak terpanen maka pemanen tersebut harus kembali untuk mengambilnya.

Organisasi Panen. Pengorganisasian panen dilakukan dengan baik supaya kegiatan panen dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai target produksi.

Organisasi panen diarahkan untuk mendapatkan produksi yang tinggi dengan kadar asam lemak bebas yang rendah. Organisasi panen terdiri dari pemanen, mandor panen, kerani buah dan mandor I. Umumnya seorang mandor panen membawahi sekitar 15-20 tenaga pemanen dan bertugas menentukan dan mengontrol ancak setiap pemanen. Krani buah bertugas untuk mencatat jumlah tandan yang dihasilkan oleh setiap pemanen dalam buku penerimaan buah (BPB), mengontrol kualitas buah serta menghitung jumlah buah yang diangkut ke PKS.

Setiap mandor panen bertanggungjawab kepada mandor 1 dan selanjutnya mandor 1 bertanggungjawab kepada asisten afdeling.

Organisasi panen yang diterapkan di Kebun Sungai Pinang Estate adalah sistem Block Harvesting System by Division of Labour-2 (BHS by DOL-2). BHS by DOL-2 adalah sistem organisasi panen dimana kegiatan panennya setiap hari terkonsentrasi pada satu seksi panen tetap dan berdasarkan interval yang telah ditentukan. Sistem ini menjelaskan bahwa proses potong buah sepenuhnya dikerjakan oleh seorang pemanen (cutter) sedangkan proses pengutipan brondolan dikerjakan sepenuhnya oleh pengutip brondolan (picker). Setiap harinya, para pemanen diharuskan sudah berkumpul di check roll pada pukul 06.30 WIB, seluruh pemanen sudah lengkap dengan peralatan panen beserta dengan APD (Alat Pelindung Diri) yang berupa helm dan sepatu serta dipastikan semuanya dalam keadaan baik. Sebelum bekerja, seluruh pemanen diabsen kehadirannya oleh mandor panen dan kemudian diberikan pengarahan mengenai sistem pengancakan, peraturan panen, dan kesiapan peralatan untuk mencapai hasil/output yang maksimal.

Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Panen. Pengawasan panen dilakukan setiap hari oleh mandor panen, sedangkan untuk pemeriksaan kualitas hasil panen dilakukan oleh manajer, asisten, mandor I dan mandor panen dan krani buah. Selain itu, terdapat pula pengawas dari luar kebun yang mengawasi mutu panen, mutu buah yang dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Pemeriksaan kualitas hasil panen terdiri dari kualitas buah dan kualitas ancak panen.

Pemeriksaan dilakukan pada beberapa ancak dan tempat pengumpulan hasil (TPH).

Hasil pemeriksaan manajer, asisten, mandor I dan mandor panen untuk mengetahui kualitas panen di lapangan, dan hasil pemeriksaan tidak dilaporkan sebagai unit laporan kebun tetapi sebagai bahan evaluasi untuk setiap harinya demi peningkatan produksi. Hasil yang dilaporkan sebagai unit laporan kebun berasal dari data hasil pemeriksaan Departemen Jaminan Mutu Buah (TQEM) yang nantinya digunakan sebagai salah satu pedoman perbaikan kinerja kebun.

Peralatan panen. Peralatan panen yang digunakan disesuaikan dengan tinggi tanaman, sehingga alat kerja pemanenan disediakan kebun. Apabila pemanen mengambil alat dari kebun, mereka harus membayar/membeli dengan cara mencicil dari gaji bulanan mereka. Alat-alat yang digunakan dalam kegiatan pemanenan disajikan pada Tabel 6.