POLA KONSUMSI, PENGELUARAN DAN

WILLINGNESS TO

PAY

RUMAH TANGGA TERHADAP LAYANAN AIR BERSIH

YULIS DIANA YANTHI

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pola Konsumsi, Pengeluaran dan Willingness to Pay Rumah Tangga terhadap Layanan Air Bersih adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2013

Yulis Diana Yanthi

ABSTRAK

YULIS DIANA YANTHI. Pola Konsumsi, Pengeluaran dan Willingness to Pay

Rumah Tangga terhadap Layanan Air Bersih. Dibimbing oleh YUSMAN SYAUKAT.

Pencemaran air tanah dan kelangkaan akses sumber air bersih merupakan masalah utama di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga antara rumah tangga yang telah memiliki jaringan air perpipaan dengan rumah tangga yang belum memiliki jaringan air perpipaan. Identifikasi sumber air dan estimasi volume pemakaian air berdasarkan pendapatan pada masing-masing sumber dianalisis menggunakan tabulasi dan analisis deskriptif, perbandingan pengeluaran konsumsi air dianalisis menggunakan analisis pendapatan, estimasi nilai keinginan masyarakat atas jaringan air perpipaan PT. Palyja dianalisis menggunakan analisis Willingness To Pay (WTP), serta estimasi surplus konsumen dianalisis menggunakan analisis surplus konsumen. Berdasarkan hasil keempat analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara nominal pengeluaran konsumsi air rumah tangga yang belum memiliki jaringan air perpipaan lebih rendah daripada rumah tangga yang telah memiliki jaringan air perpipaan, namun karena pendapatan rumah tangga yang belum memiliki jaringan air perpipaan lebih rendah, maka proporsi pengeluaran konsumsi air mereka menjadi lebih tinggi. Nilai WTP yang diperoleh lebih besar daripada harga yang sebenarnya konsumen bayarkan jika mendapat jaringan air perpipaan, maka masyarakat mendapatkan surplus konsumen.

ABSTRACT

YULIS DIANA YANTHI. Consumption Patterns, Expenditure and Willingness to Pay of Households towards Clean Water Services. Supervised by YUSMAN SYAUKAT.

Groundwater contamination and lack of access to clean water sources are two main problems to many people in some areas in Indonesia, including those who live in Kamal Urban Village, Kalideres Subdistrict, West Jakarta. The purpose of this research was to compare the patterns of consumption and expenditure among households that have already piped water access and households that do not have piped water access. The identification of water source and estimated volume of water usage based on the revenue of each source was analyzed using tabulation and descriptive analysis, the comparison of water consumption expenditure was analyzed using income analysis, the estimated value of the desires of community towards piped water network of PT. Palyja was analyzed using the analysis of Willingness To Pay (WTP), as well as estimated consumer surplus was analyzed using the analysis of consumer surplus. Based on the results of the four analyzes, it can be concluded that nominally the water consumption expenditures of households that do not have piped water access are lower than those that have already piped water access, but because the household revenue that do not have piped water access is lower, then the proportion of their water consumption is higher. The obtained WTP value is higher than the price actually paid by consumers if getting piped water access, thus, people get consumer surplus.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

YULIS DIANA YANTHI

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2013

POLA KONSUMSI, PENGELUARAN DAN

WILLINGNESS TO

Judul Skripsi : Pola Konsumsi, Pengeluaran dan Willingness to Pay

Rumah Tangga terhadap Layanan Air Bersih Nama : Yulis Diana Yanthi

NIM : H44090007

Disetujui oleh

Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec Pembimbing

Diketahui oleh

Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan

Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Judul skripsi ini adalah “Pola Konsumsi, Pengeluaran dan Willingness to Pay Rumah Tangga terhadap Layanan Air Bersih.”

Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis tercinta, A. Koeswadi dan Tati K.S, adik dan kakak penulis tersayang, Teddy Rizal Rooseno, S.Ikom dan Audy Paramitha Ramadhani serta seluruh keluarga atas dukungan, doa, perhatian, nasehat, dan segala kasih sayang dan cintanya. Terima kasih juga kepada Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai. Terima kasih kepada Dr. Meti Ekayani, S.Hut, M.Sc selaku dosen penguji utama dan Hastuti, S.P, M.P, M.Si selaku dosen penguji Departemen ESL yang telah memberikan saran. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Bonar Sinaga, M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan. Terima kasih kepada dosen pengajar dan staf departemen yang telah membantu selama penulis menyelesaikan studi di ESL FEM IPB.

Terima kasih kepada seluruh pihak di Kantor Kelurahan Kamal, Pengurus

Water Treatment Plant (WTP) Perumahan Citra 5 RW 10, dan masyarakat Kelurahan Kamal yang telah bersedia membantu penulis untuk memberikan data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Terima kasih juga kepada Fauzan Hariz Harimansyah, S.T. yang senantiasa memberikan semangat, doa, nasehat, dan menemani selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan (Hastin, Kristin, Anjar, Arief, dan Wasis), sahabat Icha, Fato, Khoirunissa, serta seluruh keluarga besar ESL 46 yang senantiasa memberikan dukungan, masukan, dan mendoakan penulis.

Bogor, November 2013

Yulis Diana Yanthi

DAFTAR ISI

2.2 Permintaan dan Penawaran Sumber Daya Air ... 10

2.3 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ... 11

2.4 Unit Pengolahan Air (Water Treatment Plant) ……… 12

2.5 Penelitian Terdahulu ... 13

2.6 Kebaruan Penelitian ……….. 15

III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 17

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis ………... 17

3.1.1 Willingness to Pay ………... 17

5.1.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian ... 32

5.1.2 Keadaan Lingkungan dan Sistem Penyediaan Air Minum ……….………. 33

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 39

6.1 Identifikasi Sumber Air, Volume Penggunaan Air, dan Pola Konsumsi ... 39

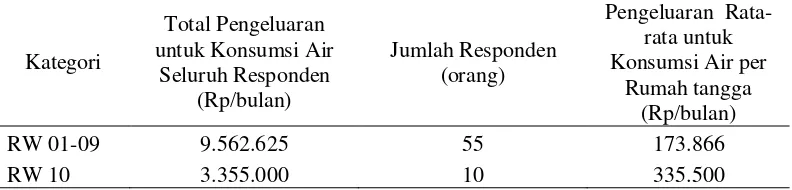

6.2 Pengeluaran Konsumsi Air ... 41

6.3 Nilai Keinginan untuk Memperoleh Jaringan Air Perpipaan ……….. 43

6.3.1 Willingness To Pay (WTP) Tarif Pemakaian Air ……... 45

6.3.1.1 Pembentukan Pasar Hipotetik ………... 45

6.3.1.2 Memperoleh Nilai Penawaran (Bids)……… 45

6.3.1.3 Menghitung Dugaan Rataan WTP (Expected WTP, EWTP) ………..…………... 46

6.3.1.4 Menentukan WTP Agregat atau WTP Total (TWTP) ………..………... 47

6.3.1.5 Menduga Kurva Lelang (Bids Curve)…………..... 47

6.3.2 Willingness To Pay (WTP) Biaya Sambungan Baru ……. 48

6.3.1.1 Pembentukan Pasar Hipotetik ……... 48

6.3.1.2 Memperoleh Nilai Penawaran (Bids)………... 48

6.3.1.3 Menghitung Dugaan Rataan WTP (Expected WTP, EWTP) ………...……... 49

6.3.1.4 Menentukan WTP Agregat atau WTP Total (TWTP) ………..……... 49

6.3.1.5 Menduga Kurva Lelang (Bids Curve)……… 50

6.4 Surplus Konsumen ………..……….. 50

VII. SIMPULAN DAN SARAN ... 53

7.1 Simpulan ... 53

7.2 Saran ... 54

DAFTAR PUSTAKA ... 55

LAMPIRAN ………...…….. 57

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1 Matriks metode analisis data ... 26 2 Tabulasi rumah tangga responden ………... 27 3 Jumlah sarana infrastruktur sosial ekonomi di Kelurahan

Kamal ………. 33

4 Data karakteristik responden Kelurahan Kamal ………... 37 5 Perbandingan volume penggunaan air bersih rumah tangga

responden di Kelurahan Kamal ……….………... 40 6 Pola konsumsi rumah tangga responden di Kelurahan Kamal pada

masing-masing sumber air bersih ………. 40 7 Perbandingan alokasi konsumsi air bersih antara rumah tangga RW

01-09 dengan rumah tangga RW 10 ………. 42

8 Perbandingan proporsi alokasi konsumsi air bersih antara rumah tangga RW 01-09 dengan rumah tangga RW 10 terhadap

pendapatan ….………... 42

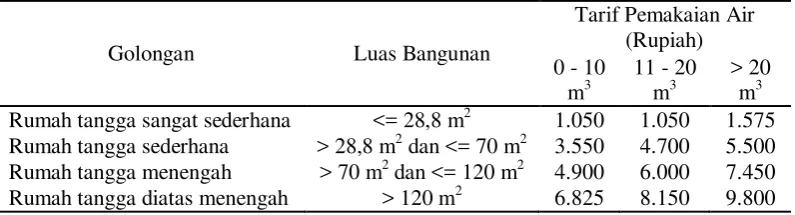

9 Data jumlah keinginan untuk memperoleh jaringan PDAM dan kesediaan untuk membayar oleh responden RW 01-09 …………... 44 10 Tarif pemakaian air berdasarkan luas bangunan ………... 45 11 Nilai WTP responden terhadap tarif pemakaian air perpipaan PT.

Palyja ………... 46 12 Biaya pemasangan sambungan baru berdasarkan luas

bangunan ….……….. 48

13 Nilai WTP responden terhadap biaya pemasangan sambungan baru jaringan air perpipaan PT. Palyja ….………. 49 14 Surplus konsumen responden RW 01-09 atas jaringan air perpipaan

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1 Peningkatan surplus konsumen akibat penurunan harga ………... 19 2 Alur kerangka pemikiran ………... 23

3 Kurva surplus konsumen ………….………...……… 30

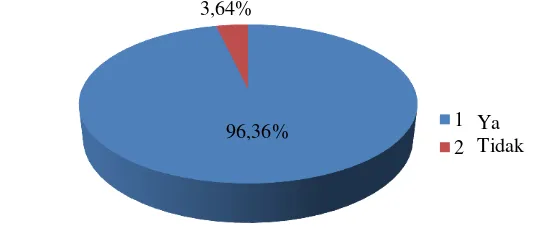

4 Persentase keinginan memperoleh jaringan PDAM dan kesediaan untuk membayar oleh rumah tangga responden RW 01-09 ………….. 44 5 Kurva bid total tarif pemakaian air per m3 untuk pemakaian air 0-10

m3 pertama ………... 47

6 Kurva bid total biaya sambungan baru jaringan air perpipaan PT. Palyja ... 50 7 Kurva surplus konsumen responden RW 01-09 atas jaringan air

perpipaan PT. Palyja …...………..………... 52

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1 Kuesioner penelitian ……….. 58

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air adalah sumber kehidupan. Seiring bertambahnya penduduk, aktivitas manusia semakin banyak dan memerlukan lebih banyak air. Akibatnya fungsi ekonomi dan sosial air terganggu akibat semakin kritisnya suplai air, sementara permintaan terus meningkat. Semua kegiatan manusia membutuhkan air, seperti pertanian, industri, pemukiman, pembangkit energi, rekreasi, dan lain-lain. Semakin banyak aktivitas manusia, maka limbah yang dihasilkan juga lebih banyak. Meski sumber daya air secara geofisik dikatakan melimpah, hanya sebagian kecil saja yang bisa dimanfaatkan secara langsung (Fauzi, 2006).

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin

konstitusi, yaitu pasal 33 UUD 1945 ayat 3, yang berbunyi “Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Konstitusi ini jelas menunjukkan dan merupakan kontrak sosial antara Pemerintah dan warga negaranya. Penjaminan atas konstitusi itu lebih dipertegas lagi pada UU

No.7/2004 tentang Sumberdaya Air pasal 5, yang menyatakan bahwa “Negara

menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok

sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya yang sehat, bersih, dan produktif.”

Ketersediaan air dari hari ke hari semakin menipis, sedangkan sebagai kebutuhan pokok manusia, jumlah kebutuhan air semakin meningkat tiap tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Pawitan (1996) dalam Abdurrahman et al. (2000), berdasarkan kajian keseimbangan air hidrologi di wilayah Indonesia dengan mengevaluasi total air tersedia dan total kebutuhan air sampai tahun 2020, diperkirakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam status aman, namun wilayah DKI Jakarta berada dalam status kritis beserta beberapa wilayah lainnya (Sanim, 2011)1. Data yang ada menunjukkan bahwa pengambilan air tanah di Jakarta mencapai 252,6 juta m3 per tahun,

1

sementara batas ambang ideal adalah sebesar 186 juta m3 per tahun, sehingga defisit air mencapai 66,65 juta m3 per tahun (Sanim, 2011).

Kebutuhan air manusia dipenuhi melalui berbagai cara, namun pada dasarnya manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan kuantitas yang banyak dengan sedikit membayar. Masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki kondisi air tanah yang bagus menggunakan air tanah sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhannya.

Pasal 40 UU RI No. 7 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Masyarakat perkotaan umumnya mendapatkan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), namun sebagian masyarakat memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan masyarakat yang ada di pedesaan memanfaatkan air tanah dan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan.

Hanya sekitar 40 persen warga di perkotaan dan kurang dari 30 persen warga pedesaaan yang tersambung dengan jaringan air minum (PDAM). Air minum langsung (potable water) tidak dibangun di Indonesia sehingga air dari keran harus dimasak terlebih dahulu. Bagi warga perkotaan yang tidak terlayani oleh jaringan pipa air minum, sumber air minum berasal dari air tanah, air kemasan, atau dari penjual air keliling2.

Di Jakarta misalnya, tidak semua warga Jakarta dapat menjangkau air bersih. Program pipanisasi yang sudah berpuluh tahun dijanjikan, sampai saat ini tidak memberikan jawaban atas ketersediaan air bersih bagi warganya. Badan regulasi air Jakarta mencatat, hanya 36 persen dari total rumah tangga di Jakarta yang sudah tercakup oleh layanan air PDAM. Dari jumlah yang sedikit itupun tidak serta merta mendapatkan akses air bersih dengan aman, nyaman dan berkelanjutan. Banyaknya keluhan konsumen terhadap air bersih baik melalui media cetak, langsung ke operator, maupun melalui pihak ketiga seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menjadi bukti bahwa masih rendahnya mutu layanan air bersih. Masalah yang dihadapi adalah terkait kuantitas, kualitas,

2

dan kontinuitas. Konsumen dihadapkan pada kualitas air yang kurang baik seperti air keruh, berasa, dan berbau, serta rendahnya debit pasokan air dan kontinuitas ketersediaan3.

Masalah lain yang dihadapi adalah tingginya tingkat kebocoran air dan tarif air yang sangat tinggi. Angka kebocoran air PAM Jaya pada tahun 2012 berkisar 44,3 persen, menurun dibanding kebocoran air pada tahun 2011 sebesar 45,7 persen. Menurut Direktur Pengembangan Air Minum (PAM) Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Danny Sutjiono, kebocoran air di PAM Jaya DKI Jakarta mencapai 7.500 m3 per detik dari kapasitas produksi sebesar 18.000 m3 per detik4. Kebocoran air ini disebabkan oleh tingginya pemasangan jaringan pipa air secara ilegal, meteran air yang tidak berfungsi dengan baik sehingga jumlah air yang tercatat keluar lebih kecil daripada yang sebenarnya, dan masih adanya pipa tua. Tingkat kebocoran tersebut sebenarnya tidak hilang sepenuhnya karena sebagian berperan untuk mengisi kembali air tanah. Upaya penekanan kebocoran sangat efektif dalam menekan biaya produksi dan pengembangan pelayanan kepada pelanggan. Jika tingkat kebocoran air dapat ditekan, kerugian PAM Jaya akan berkurang dan memungkinkan tarif air PAM Jaya turun.

Rata-rata tarif air tertinggi per m3 di Jakarta berada pada titik Rp 14.650, sedangkan rata-rata tarif air terendah per m3 berada pada titik Rp 1.050. Angka tersebut jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan tarif air di Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, dan Singapura. Harus diakui bahwa selama ini terjadi ketidakadilan dalam distribusi air terutama di perkotaan, dan setiap individu sebenarnya mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap air dan sumber air (Kodoatie dan Sjarief, 2008). Masyarakat yang tidak terjangkau oleh PDAM, menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan kondisi air tanah kian lama kian tercemar. Jika warga tetap menggunakan air tanah yang sudah tercemar, maka kerugian yang dialami akan semakin tinggi

3

http://www.ylki.or.id/catatan-hitam-layanan-air-pam.html diakses pada tanggal 7 Februari 2013.

4

karena warga harus mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya berobat ke dokter akibat penyakit yang ditimbulkan oleh pemakaian air tanah yang tercemar.

Menurut Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2011, beberapa daerah seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara memiliki kualitas air tanah paling buruk. Daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara harusnya menjadi prioritas bagi PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Selain karena air tanah yang sudah tercemar, masyarakat yang belum terjangkau oleh PDAM merupakan masyarakat ekonomi kelas rendah yang terpaksa harus membeli air dari vendor, kios atau pedagang air bersih keliling dengan harga yang lebih mahal bila dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh PDAM untuk pelanggan air bersih PDAM. Ditengah kesulitan mendapatkan air bersih, masyarakat berpenghasilan rendah harus membayar lebih mahal dan persentase dari total pendapatan yang dialokasikan untuk membeli air bersih sangat tinggi.

Menurut koodinator nasional Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA), Hamong Santono, warga miskin di Jakarta harus mengeluarkan uang Rp 1.000 – Rp 1.500 per jeriken kapasitas 20 liter, artinya harga tersebut setara dengan Rp 50.000 – Rp 75.000 per m3 5. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 11/2007 tanggal 15 Januari 2007, PAM Jaya mengenakan tarif pemakaian air sebesar Rp 1.050 – Rp 9.800 per m3 untuk golongan pelanggan rumah tangga (permukiman umum). Warga berpenghasilan tinggi dapat dengan mudah mendapatkan air bersih dengan harga yang murah karena telah memiliki jaringan air perpipaan, sedangkan warga berpenghasilan rendah kesulitan mendapatkan air bersih dan harus membayar mahal atas air bersih yang dibelinya melalui vendor, kios air, maupun pedagang air bersih keliling.

Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi pola konsumsi air bersih, membandingkan persentase pengeluaran konsumsi air terhadap pendapatan pada rumah tangga yang telah mendapatkan layanan air bersih dengan rumah tangga

5

yang belum mendapatkan layanan air bersih, serta mengestimasi nilai Willingness to Pay masyarakat terhadap layanan air bersih.

1.2 Perumusan Masalah

Kebutuhan air nasional saat ini terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, dengan tujuan penggunaannya terutama untuk air minum, rumah tangga, perkotaan, industri, pertanian, dan lainnya. Dari data neraca air tahun 2003 dapat dilihat bahwa kebutuhan air pada musim kemarau di Pulau Jawa dan Bali yang sebesar 38,4 miliar meter kubik, hanya terpenuhi sekitar 25,3 miliar kubik atau hanya sekitar 66 persen. Defisit ini diperkirakan akan semakin tinggi pada tahun 2020, dimana jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian meningkat secara signifikan (Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas, 2006).

Pulau Jawa tergolong pulau yang kritis air dimana setiap penduduk di Jawa hanya terpenuhi kebutuhan airnya dalam satu tahun sebesar 1.750 m3 per kapita. Suatu wilayah masuk dalam kategori kritis air karena pemenuhan kebutuhan airnya di bawah 2.000 m3 per kapita per tahun yang dipersyaratkan6. Pada daerah-daerah perkotaan, seperti Jakarta, suplai air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari umumnya masih berasal dari air tanah, namun karena jumlah dan kapasitasnya sangat terbatas, pengalokasiannya harus benar.

PAM Jaya sebagai salah satu perusahaan yang secara langsung bertanggung jawab terhadap penyediaan air bagi warga DKI Jakarta melalui dua mitra kerjanya PT. Palyja dan PT. Aetra harus bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi warganya. Sampai tahun 2013, PAM Jaya belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan air bersih, hal ini dikarenakan masih tingginya tingkat kebocoran air dan sumber air baku yang makin sulit diperoleh. Masyarakat yang belum terjangkau oleh PAM menggunakan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan air untuk rumah tangga seperti air tanah. Kualitas air tanah semakin lama semakin menurun. Hal itu disebabkan oleh eksploitasi air tanah berlebih, interusi air laut, serta pencemaran air dan tanah oleh zat-zat kimia dan bakteri.

6

BPLHD Provinsi DKI Jakarta melakukan penelitian mengenai kualitas air tanah di DKI Jakarta. Kualitas air tanah meliputi parameter fisik, kimia, dan biologi (mikrobiologi). Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, wilayah yang memiliki kualitas air tanah terburuk dilihat dari parameter fisik, kimia, dan biologis adalah wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

Penelitian akan dilakukan di wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres. Kelurahan Kamal memiliki jumlah penduduk sekitar 44.000 jiwa. Kelurahan Kamal terbagi atas 10 Rukun Warga (RW). RW 01 hingga RW 09 belum mendapatkan layanan air bersih PT. Palyja maupun layanan air perpipaan lainnya, sedangkan RW 10 sudah memiliki Water Treatment Plant

karena RW 10 merupakan kawasan perumahan elit. Water Treatment Plant

dibangun di RW 10 oleh developer perumahan tersebut sebagai suatu fasilitas yang ditawarkan demi menarik minat pembeli.

Kondisi air tanah di Kelurahan Kamal buruk. Air tanah terasa asin karena lokasinya dekat dengan laut, keruh, berminyak, namun tidak berbau. Air tanah digunakan oleh masyarakat Kelurahan Kamal untuk kebutuhan mandi cuci kakus (mck), sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, masyarakat membeli air bersih PT. Palyja yang didapat dari penampungan air bersih (hydran) yang dibangun di setiap RW atau melalui pedagang air keliling. Pedagang keliling merupakan warga Kelurahan Kamal dan warga sekitar Kelurahan Kamal yang membeli air dari PT. Palyja lalu air diantarkan ke rumah pelanggan masing-masing pedagang, sedangkan hydran pada masing-masing RW di Kelurahan Kamal dijaga oleh warga Kelurahan Kamal sendiri.

500 hingga Rp 6.000 per pikul (dua jerigen) dengan kapasitas jerigen 20 liter. Pengeluaran itu setara dengan Rp 12.500 sampai Rp 150.000 per m3, sedangkan pendapatan penduduk Kelurahan Kamal tergolong rendah karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh. Angka tersebut tentu memberatkan masyarakat Kelurahan Kamal.

Warga beserta pengurus Kelurahan Kamal sudah meminta PT. Palyja untuk memasang jaringan air bersih sejak tahun 2008, namun sampai saat ini belum terealisasikan. Alasan PT. Palyja belum menjangkau wilayah Kelurahan Kamal adalah karena keterbatasan bahan baku, masalah investasi, dan PT. Palyja memiliki masalah dalam pemasangan pipa besar di wilayah Kelurahan Kamal karena harus memotong jalan tol Soekarno Hatta. Batas wilayah pelayanan PT. Palyja yang paling dekat dengan Kelurahan Kamal adalah Kelurahan Pegadungan dan Kelurahan Tegal Alur. Kedua kelurahan tersebut bersama dengan Kelurahan Kamal berada pada satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kalideres. Secara administratif, Kelurahan Pegadungan dan Kelurahan Tegal Alur merupakan batas wilayah sebelah selatan Kelurahan Kamal. Warga Kelurahan Kamal menginginkan layanan air bersih PT. Palyja terpasang karena air PDAM lebih murah dibandingkan air keliling atau air dari hydran dan masyarakat membutuhkan air sebagai sumber penghidupan.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam uraian diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan pertanyaan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, seperti:

1. Bagaimana sumber air bersih dan bagaimana pola konsumsi air berdasarkan pendapatan responden serta berdasarkan masing-masing sumber air yang digunakan?

2. Berapa perbandingan pengeluaran untuk konsumsi air terhadap pendapatan antara rumah tangga yang telah memiliki jaringan air perpipaan dengan rumah tangga yang belum memiliki jaringan air perpipaan?

3. Berapa nilai keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan air perpipaan PT. Palyja?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis berapa perbandingan persentase pengeluaran untuk membeli air bersih dari total pendapatan rumah tangga terjangkau layanan air bersih dan rumah tangga tanpa layanan air bersih di Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber air bersih dan pola konsumsi air berdasarkan kategori pendapatan dan berdasarkan masing-masing sumber air yang digunakan oleh rumah tangga responden.

2. Membandingkan pengeluaran untuk konsumsi air terhadap pendapatan antara rumah tangga yang telah memiliki jaringan air perpipaan dengan rumah tangga yang belum memiliki jaringan air perpipaan.

3. Mengestimasi nilai keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan air perpipaan PT. Palyja.

4. Mengestimasi nilai surplus konsumen yang dirasakan warga Kelurahan Kamal jika mendapatkan layanan air perpipaan PT. Palyja.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Sumber Daya Air

Air merupakan sumber kebutuhan dasar manusia karena semua segi kehidupan manusia membutuhkan air. Air dipandang sebagai sumber daya semata yang tidak memiliki nilai. Kecenderungan memanfaatkan air secara berlebihan namun dicari ketika langka. Kecenderungan itu terjadi karena manusia menganggap air sebagai barang publik yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun dan memiliki property right yang lemah, sehingga air diperlakukan sebagai sumber daya dengan kepemilikan bersama, yaitu sumber daya alam yang dikelola secara kolektif, bukan untuk dijual atau diperdagangkan guna memperoleh keuntungan.

Air adalah bagian dari alam yang secara instrinsik memiliki nilai tersendiri (tidak hanya nilai ekonomi pasar) dihadapan keseluruhan konfigurasi sistem ekologi alam semesta. Air memiliki fungsi ekologis yang tidak dapat diabaikan selain pentingnya fungsi ekonomi bagi manusia. Oleh karenanya, konservasi sumber daya air menjadi bagian penting yang integral dari analisis kebijakan ekonomi sumber daya air (Sanim, 2011).

Ekonomi sumber daya air membahas tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya air dengan sebaik-baiknya. Air memiliki nilai instrinsik dan pemanfaatannya memiliki nilai tambah karena dari ekstraksi sampai pemanfaatan langsung untuk konsumsi menimbulkan biaya yang cukup substansial. Karena itu, selain menyangkut ekstraksi yang optimal, pengelolaan sumber daya air juga menyangkut alokasi yang optimal yang kemudian didekati dengan berbagai mekanisme, seperti water pricing. Alokasi air merupakan masalah ekonomi untuk menentukan bagaimana suplai air yang tersedia harus dialokasikan kepada pengguna atau calon pengguna. Alokasi air diarahkan dengan tujuan penawaran air yang terbatas tersebut dapat dialokasikan kepada pengguna, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan biaya yang rendah. Dengan kata lain, alokasi sumber daya air harus memenuhi kriteria efisiensi,

2.2 Permintaan dan Penawaran Sumber Daya Air

Jumlah penduduk meningkat secara eksponensial. Peningkatan jumlah penduduk dan kualitas hidup membutuhkan sumber daya air dalam jumlah besar. Semakin meningkatnya aktivitas manusia, akan memerlukan lebih banyak air, yang akhirnya akan menghasilkan limbah yang lebih banyak. Pencemaran air semakin meningkat. Akibatnya, air tersedia namun tidak dapat dikonsumsi. Hal ini menimbulkan kelangkaan sumberdaya air.

Kelangkaan sumber daya air tersebut berasal dari sisi permintaan karena meningkatnya kebutuhan air oleh masyarakat dan dari sisi penawaran sumber daya air telah menyusut persediannya yang ditentukan oleh berbagai faktor. Penyusutan persediaan sumber daya air disebabkan oleh terjadinya kerusakan-kerusakan pada sistem perlindungan air, terutama rusaknya vegetasi penutup tanah yang dapat mempertahankan aliran-aliran air secara mantap akibat penggundulan hutan dan pendirian bangunan-bangunan yang menghalangi peresapan dan penyimpanan air secara alami dengan baik (Arsyad dan Rustiadi, 2008).

Hasil analisis statistik air minum yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (1997) menunjukkan bahwa kuantitas penyediaan air bersih terus meningkat dari tahun ke tahun. Meski demikian belum cukup untuk memasok kebutuhan penduduk kota, terutama di kota-kota sebagai akibat laju urbanisasi dan aktivitas ekonomi yang meningkat. Kemampuan untuk menyediakan kebutuhan air bersih yang cukup, terlebih-lebih untuk keperluan kota, dibatasi oleh kendala alam dan dana. Masalah yang banyak muncul terletak pada bagaimana manajemen sumber daya air harus dioptimalkan dengan terbatasnya segala sumber daya yang ada. Masalah lainnya yang sering muncul ialah distribusi kuantitas, kualitas, dan modus pemakaian yang sangat bervariasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan demikian sering terjadi di suatu lokasi terdapat kelebihan air, sedangkan di lokasi lain menderita kekurangan air (Sanim, 2011).

per hari, maka dibutuhkan air bersih dari 17.884.500 m3 per hari pada tahun 1970, naik menjadi 26.879.180 m3 per hari pada tahun 1990. Ini berarti dalam 20 tahun, kebutuhan akan air bersih naik sekitar 50 persen. Peningkatan kebutuhan air bersih ini akan tampak lagi apabila dilihat kemampuan produksi PAM dalam melayani kebutuhan air bersih semakin terbatas. Kebutuhan air bersih di pedesaan tidak sebesar angka-angka tersebut di perkotaan. Kebutuhan terbesar di pedesaan adalah untuk keperluan pertanian, yaitu sebesar 4.000 m3 per detik (Sanim, 2011).

2.3 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 40 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan penyelenggara pengembangan SPAM. Koperasi, Badan Usaha Swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. Pengaturan terhadap pengembangan SPAM bertujuan untuk terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan, serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan pasal 40 ayat (8) UU RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Poin mendasar dari peraturan pemerintah ini yaitu peraturan pengembangan SPAM yang harus diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang berkaitan dengan air minum, sehingga pengelolaan sistem air minum harus terintegrasi dengan sistem sanitasi dan persampahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

2.4 Unit Pengolahan Air (Water Treatment Plant)

Menurut Kodoatie dan Sjarief (2008), fungsi Water Treatment Plant

adalah untuk mengolah air baku dari sungai atau sumber lainnya menjadi air bersih yang layak untuk didistribusikan kepada pelanggan. Bila air baku berasal dari sungai, danau, bendungan atau waduk maka ada beberapa hal yang harus diketahui menyangkut kualitas air. Bangunan pengolahan air diperlukan untuk mengubah air baku menjadi air bersih. Air (yang biasanya keruh) dalam proses di

Water Treatment Plant dialirkan ke dalam bak pengendapan awal (pre-settling tank) untuk melakukan pengendapan awal. Dalam proses pengendapan ini larutan khlorin (Cl2) dimasukkan ke dalam air untuk membunuh unsur-unsur organik yang berbahaya. Material padat termasuk lumpur akan terendapkan di dasar bak ini. Air yang sudah agak bersih selanjutnya dialirkan ke bak klarifikasi. Tawas atau alumunium sulfat (Al2SO4) dimasukkan ke dalam bak ini sehingga terjadi penggumpalan (koagulasi), air menjadi lebih bersih dan endapan hasil dari gumpalan akan terkumpul di dasar bak pengendapan.

Air selanjutnya dialirkan ke bak penyaringan. Bahan untuk menyaring air adalah ijuk, pasir dan kerikil, serta dapat ditambah arang. Kotoran yang masih ada akan terpisah dari air. Walaupun demikian, volume air yang diproses cukup banyak menyebabkan masih ada sisa kotoran. Endapan semakin banyak dengan semakin banyaknya air yang diproses. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencucian mulai dari bak pengendapan, bak klarifikasi dan bak penyaringan. Proses pencucian dilakukan secara kontinyu sehingga komponen-komponen yang ada dalam setiap bak akan selalu relatif bersih.

2.5 Penelitian Terdahulu

Arianti (1999) melakukan penelitian mengenai analisis pilihan sumber air bersih dan keinginan membayar bagi perbaikan kualitas dan kuantitas air PDAM Kodya Bengkulu. Analisis perbandingan peluang terpilihnya sumber air bersih yaitu PDAM, sumur, PDAM dan sumur, dilakukan dengan menggunakan fungsi pilihan kualitatif (Models of Qualitative Choice) yang disusun dalam persamaan regresi perbandingan peluang pilihan multinomial (multinomial logit) terhadap berbagai sumber air bersih dengan berbagai variabel bebas penentu pilihan tersebut. Rendahnya kualitas dan kuantitas air PDAM menyebabkan menurunnya kepuasan berupa ketidaknyamanan dalam mengkonsumsi air PDAM. Pelanggan yang mengalami ketidaknyamanan berhak menerima kompensasi yang ditentukan melalui penilaian pelanggan berupa kesediaan untuk membayar (Willingness to Pay, WTP) sejumlah uang untuk mengembalikan mereka kepada kondisi kepuasan berupa kenyamanan mengkonsumsi air PDAM dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. WTP pelanggan diperoleh berdasarkan teknik survei atas kesediaan pelanggan untuk membayar apabila air PDAM diperbaiki kualitas dan kuantitasnya dengan menggunakan Contingent Valuation Method (CVM). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi WTP pelanggan dilakukan analisis regresi atas variabel bebas penentu WTP pelanggan.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavianus (2003) adalah analisis keinginan membayar penduduk perkotaan terhadap pelayanan air bersih PDAM Tirtamusi Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan analisis metode harga hedonik dengan pendekatan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya keinginan membayar penduduk perkotaan terhadap pelayanan air bersih dari PDAM Tirtamusi adalah jumlah anggota keluarga, pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, kelancaran aliran air bersih, dan keluhan atas aliran air bersih dari PDAM Tirtamusi.

volume pemakaiannya melalui metode analisis deskriptif, mengestimasi kerugian ekonomi rumah tangga non-pelanggan bila dibandingkan dengan pelanggan langsung dan tidak langsung melalui metode Opportunity Cost dan Cost of Illness, serta mengidentifikasi persepsi masyarakat non-pelanggan PAM untuk pemenuhan kebutuhan air di masa depan melalui metode analisis deskriptif. Kerugian yang dirasakan oleh rumah tangga non-pelanggan dan pelanggan tidak langsung layanan air bersih perpipaan PT. Palyja di Kelurahan Kamal Muara RW 01 dan RW 04 dan Kelurahan Kapuk Muara RW 09 adalah berupa biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan air bersih. Pemakaian air bagi rumah tangga non-pelanggan bersumber dari air pikulan, air sumur bor, dan air gallon, sedangkan rumah tangga pelanggan menggunakan sumber air bersih tunggal yaitu air PAM. Rata-rata volume pemakaian air rumah tangga non-pelanggan adalah yang terendah, sedangkan volume pemakaian air tertinggi adalah rumah tangga pelanggan langsung. Namun dalam hal pembiayaan, rumah tangga non-pelanggan mengeluarkan biaya tertinggi bila dibandingkan dengan rumah tangga pelanggan. Kerugian ekonomi rumah tangga yang dialami rumah tangga non-pelanggan dan pelanggan tidak langsung tercermin dari besarnya cost of illness dan opportunity cost. Persepsi responden terhadap usaha pemenuhan kebutuhan air dimasa depan berdasarkan kebutuhan warga yang tertinggi adalah pembangunan jaringan air bersih perpipaan di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

penelitian ini adalah tidak ada kerjasama antara pemerintah kota dengan pengelola perumahan dalam hal penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawa Lumbu dan pengelolaan air bersifat eksklusif yaitu hanya untuk warga perumahan.

2.6 Kebaruan Penelitian

Penelitian mengenai pola konsumsi, pengeluaran, dan willingness to pay

rumah tangga terhadap layanan air bersih merupakan penelitian lanjutan mengenai layanan air bersih sebelumnya. Adapun kebaruan dari penelitian ditunjukkan pada perbandingan pengeluaran untuk konsumsi air bersih terhadap pendapatan antara rumah tangga yang telah memiliki jaringan air perpipaan dan rumah tangga yang belum memiliki jaringan air perpipaan.

Perbedaan penelitian dengan penelitian Arianti (1999) yaitu penelitian Arianti (1999) mengkaji keinginan membayar bagi perbaikan kualitas dan kuantitas air PDAM yang telah ada dan menggunakan persamaan regresi untuk mengetahui variabel bebas penentu pilihan sumber air bersih, sedangkan penelitian ini mengkaji keinginan membayar masyarakat yang belum memiliki jaringan air perpipaan jika diadakan perbaikan kualitas lingkungan dengan adanya jaringan air perpipaan PDAM dan peneliti hanya mengidentifikasi sumber air bersih yang digunakan tanpa meneliti variabel apa saja yang menentukan responden memilih sumber air bersih yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian Oktavianus (2003) yaitu penelitian ini tidak hanya mengestimasi nilai keinginan membayar responden terhadap pelayananan air bersih PDAM, namun peneliti juga mengidentifikasi sumber air bersih yang digunakan masyarakat, pola konsumsi dan pengeluaran untuk konsumsi air terhadap pendapatan, serta surplus konsumen yang dirasakan oleh masyarakat jika mendapatkan pelayananan air bersih PDAM.

III KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

3.1.1 Willingness to Pay

Willingness to Pay atau kesediaan untuk membayar menghitung seberapa jauh kemampuan setiap individu atau masyarakat secara agregat untuk membayar atau mengeluarkan uang dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan (Hanley dan Spash, 1993). Menurut Fauzi (2006) terdapat tahap-tahap proses memperoleh willingness to pay, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat hipotesis pasar

Peneliti terlebih dahulu membuat hipotesis pasar terhadap sumber daya yang akan dievaluasi. Peneliti membuat suatu kuesioner yang berisi informasi lengkap mengenai bagaimana kondisi lokasi penelitian. Kuesioner ini bisa terlebih dahulu diuji pada kelompok kecil untuk mengetahui reaksi atas proyek yang akan dilakukan sebelum proyek tersebut betul-betul dilaksanakan.

2. Mendapatkan nilai lelang (bids)

Tahap berikutnya adalah memperoleh nilai lelang. Ini dilakukan dengan melakukan survei, baik melalui survei langsung dengan kuesioner, wawancara melalui telepon, maupun lewat surat. Dari ketiga cara tersebut survei langsung akan memperoleh hasil yang lebih baik. Tujuan dari survei adalah untuk memperoleh nilai maksimum keinginan membayar (WTP) dari responden terhadap suatu proyek, misalnya perbaikan lingkungan. Nilai lelang ini bisa dilakukan dengan teknik:

b. Pertanyaan terbuka. Responden diberikan kebebasan untuk menyatakan nilai moneter (rupiah yang ingin dibayar) untuk suatu proyek perbaikan lingkungan.

c. Payment Cards. Nilai lelang dengan teknik ini diperoleh dengan cara menanyakan apakah responden mau membayar pada kisaran nilai tertentu dari nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Nilai ini ditunjukkan kepada responden melalui kartu.

d. Model referendum atau discrete choice (dichotomous choice). Responden diberi suatu nilai rupiah, kemudian diberi pertanyaan setuju atau tidak.

3. Menghitung rataan WTP

Setelah survei dilaksanakan, tahap berikutnya adalah menghitung rataan WTP setiap individu. Nilai ini dihitung berdasarkan nilai lelang (bid) yang diperoleh pada tahap dua. Perhitungan ini didasarkan pada nilai mean

(rataan) dan nilai median (tengah). Pada tahap ini harus diperhatikan kemungkinan timbulnya outliner (nilai yang sangat jauh menyimpang dari rata-rata). Perlu juga diperhatikan bahwa perhitungan nilai rataan WTP lebih mudah dilakukan untuk survei yang menggunakan pertanyaan yang berstruktur daripada pertanyaan bermodel referendum (Ya atau Tidak). 4. Mengagregatkan data

Tahap selanjutnya adalah mengagregatkan rataan lelang yang diperoleh pada tahap tiga. Proses ini melibatkan konversi data rataan sampel ke rataan populasi secara keseluruhan. Salah satu cara untuk mengkonversi ini adalah mengalikan rataan sampel dengan jumlah rumah tangga dalam populasi (N).

5. Memperkirakan kurva lelang (Bid Curve)

3.1.2 Analisis Surplus Konsumen

untuk membeli suatu barang pada harga marjinalnya bukan harga rata-ratanya (Hartono, 2004).

Menurut Sugiarto, Dkk (2007), surplus konsumen menunjukkan keuntungan yang diperoleh konsumen karena mereka membeli suatu komoditas. Keuntungan tersebut diperoleh oleh konsumen karena harga yang berlaku pada kondisi keseimbangan lebih rendah daripada harga yang mereka mau bayarkan. Surplus konsumen menunjukkan terjadinya kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen. Kelebihan kepuasan ini muncul akibat adanya perbedaan antara kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi sejumlah komoditas dengan pembayaran yang harus dikeluarkannya untuk memperoleh komoditas tersebut. Pada saat terjadi surplus konsumen, kepuasan yang diperoleh oleh konsumen selalu lebih besar daripada pembayaran yang mereka keluarkan.

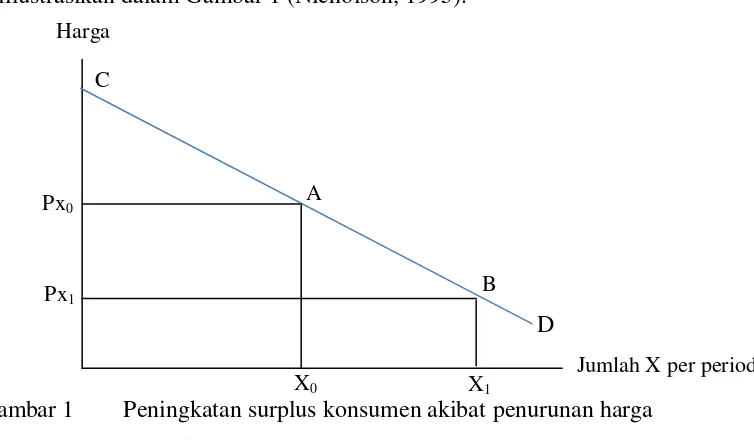

Para ekonom telah mengembangkan konsep surplus konsumen. Surplus konsumen memungkinkan terjadinya peningkatan atau penurunan kesejahteraan yang diperkirakan dari kurva permintaan pasar untuk sebuah produk. Gambaran perubahan kesejahteraan dari surplus konsumen dipertimbangkan dari berapa banyak yang rela dibayarkan seseorang dengan kurva permintaan yang diillustrasikan dalam Gambar 1 (Nicholson, 1995).

Gambar 1 Peningkatan surplus konsumen akibat penurunan harga Sumber : Nicholson, 1995

Dimana: D = Kurva permintaan Px0 = Harga awal Px1 = Harga akhir Px0

Px1

Harga

Jumlah X per periode

X0 X1

D A

X = Barang atau produk

X0 = Jumlah barang X pada harga awal (Px0) X1 = Jumlah barang X pada harga akhir (Px1)

Gambar 1 menunjukkan bahwa seseorang yang dihadapkan pada kondisi awal dengan harga Px0, konsumen mengkonsumsi barang X sebesar X0 dan membelanjakan sejumlah Px0·X0. Penurunan harga yang terjadi dari Px0 ke Px1, mengakibatkan konsumenmengkonsumsi barang X lebih banyak, yaitu sebesar X1 dan membelanjakan sejumlah Px1·X1. Hal ini mengakibatkan perubahan surplus konsumen. Surplus konsumen awal dengan harga Px0 dan konsumsi sebesar X0 ditunjukkan oleh bidang Px0AC. Penurunan harga dari Px0 ke Px1 mengakibatkan peningkatan kesejahteraan atau surplus konsumen yang ditunjukkan oleh bidang Px0ABPx1.

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional

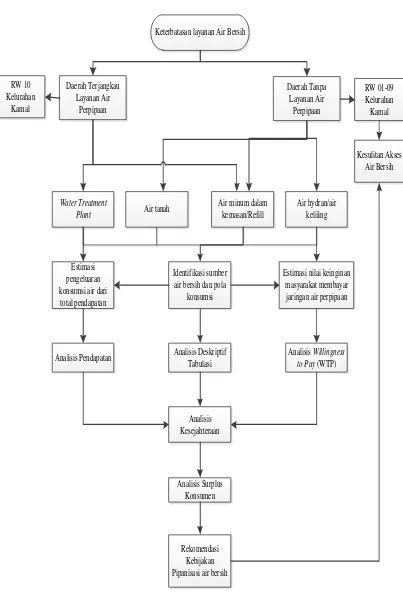

Keterbatasan air baku dan masalah investasi menyebabkan PT. Palyja belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah pelayanannya, yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Selatan serta sebagian Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Salah satu daerah yang belum terjangkau layanan air bersih perpipaan PT. Palyja adalah Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Kelurahan Kamal terbagi atas daerah terjangkau layanan air perpipaan dan daerah tanpa layanan air perpipaan.

Daerah yang telah memiliki layanan air perpipaan Water Treatment Plant

di Kelurahan Kamal adalah perumahan yang berada pada RW 10, sedangkan daerah yang belum memiliki layanan air perpipaan Water Treatment Plant

maupun PDAM adalah RW 01-09. Hal ini mengakibatkan warga Kelurahan Kamal di RW 01-09 kesulitan mengakses air bersih. Warga RW 01-09 harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendapatkan air bersih dari hydran

atau pedagang air keliling. Harga yang dibayarkan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan tarif pemakaian air yang ditetapkan oleh PAM Jaya kepada pelanggan layanan air perpipaan.

refill. Air tanah digunakan untuk keperluan mandi, cuci, kakus, sedangkan air minum dalam kemasan atau air refill digunakan untuk keperluan memasak dan minum. Volume penggunaan dari tiap sumber tentunya berbeda, maka perlu dilakukan identifikasi volume penggunaan air dari masing-masing sumber beserta harganya. Identifikasi sumber dan volume penggunaan air dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan tabulasi sehingga menghasilkan pola konsumsi air bersih rumah tangga responden.

Masalah selanjutnya yang dapat dianalisis adalah berapa besar pengeluaran konsumsi air dari total pendapatan. Metode yang digunakan adalah analisis pendapatan. Hasil yang didapat akan memberikan perbandingan antara pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga RW 01-09 dengan rumah tangga RW 10. Hal ini akan memberikan gambaran bahwa proporsi pengeluaran konsumsi air dari total pendapatan rumah tangga RW 01-09 lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga RW 10. Penyebabnya adalah harga air yang dibayarkan oleh rumah tangga non-pelanggan air perpipaan lebih besar dan pendapatan rumah tangga non-pelanggan lebih kecil bila dibandingkan dengan rumah tangga pelanggan air perpipaan.

Untuk mengatasi sulitnya akses air bersih yang dirasakan oleh warga RW 01-09 Kelurahan Kamal, PT. Palyja perlu membangun jaringan air bersih perpipaan. Menurut informasi yang didapat dari Kelurahan Kamal, masyarakat beserta pengurus kelurahan telah meminta kepada PT. Palyja untuk memasang jaringan air perpipaan, namun sampai saat ini belum terealisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa warga RW 01-09 sebenarnya mampu untuk membayar sambungan baru jaringan air perpipaan. Penulis ingin mengestimasi nilai keinginan membayar masyarakat Kelurahan Kamal untuk memperoleh jaringan air perpipaan dengan menggunakan metode Analisis Willingness to Pay (WTP) sehingga menghasilkan nilai WTP biaya pemasangan baru jaringan air perpipaan serta tarif pemakaian air.

konsumen yang dirasakan oleh warga RW 01-09 Kelurahan Kamal jika mendapatkan layanan air perpipaan.

IV METODE PENELITIAN

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Lokasi terbagi atas daerah terjangkau layanan air perpipaan dan daerah tanpa layanan air perpipaan PT. Palyja. Lokasi ini dipilih secara sengaja dikarenakan di daerah ini terdapat masalah air tanah yang tercemar, tidak layak konsumsi serta terdapat perbedaan antara RW 01-09 yang belum memiliki layanan air perpipaan dan RW 10 yang telah memiliki layanan air perpipaan PT. Palyja. Pengambilan data primer dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2013.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari Kantor Kelurahan Kamal, Badan Pusat Statistik (BPS), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, PT. Palyja, dan lain-lain.

4.3 Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data

Metode pengambilan contoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah

tanah yang paling buruk karena dahulu pernah terdapat pabrik yang mencemari lingkungan.

Jumlah sampel sebanyak 65 rumah tangga, terdiri dari 10 responden dipilih secara purposive dari RW 10 dan 55 responden dari RW 01-09 yang terdiri dari 30 responden dipilih secara purposive di RW 01, 20 responden dipilih secara

purposive di RW 03, dan 5 responden stakeholder berupa ketua RT dan RW setempat. Rumah tangga selanjutnya dibedakan berdasarkan tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan rumah tangga responden dikategorikan menjadi empat, yaitu kategori 1 merupakan rumah tangga responden yang memiliki pendapatan kurang dari 1 juta rupiah, kategori 2 merupakan rumah tangga responden yang memiliki pendapatan antara 1-3 juta rupiah, kategori 3 merupakan rumah tangga responden yang memiliki pendapatan antara 3-5 juta rupiah, dan kategori 4 merupakan rumah tangga responden yang memiliki pendapatan lebih dari 5 juta rupiah. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software computer Microsoft Excel 2010.

4.4 Metode Analisis Data

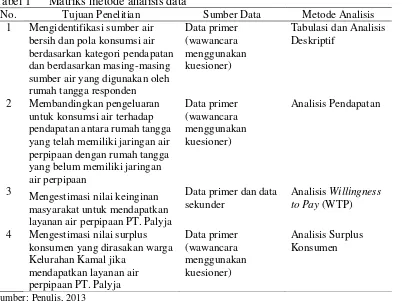

Tabel 1 Matriks metode analisis data

No. Tujuan Penelitian Sumber Data Metode Analisis

1 Mengidentifikasi sumber air

4.4.1 Tabulasi dan Analisis Deskriptif

Metode analisis data yang digunakan dalam mengidentifikasi cara masyarakat di Kelurahan Kamal memperoleh air bersih dan mengestimasi volume air yang dibutuhkan per bulan per kapita adalah metode tabulasi dan analisis deskriptif. Menurut Hasan (2006), tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabulasi diperlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan khususnya dalam tabulasi silang. Bentuk tabel tabulasi adalah sebagai berikut:

b. Tabel biasa, adalah tabel yang disusun berdasarkan sifat responden tertentu dan tujuan tertentu. Tabel biasa sifatnya kolektif dan memuat beberapa jenis informasi.

c. Tabel analisis, adalah tabel yang memuat suatu jenis informasi yang telah dianalisis. Dari tabel analisis ini, dapat ditarik suatu kesimpulan. Tabel ini hanya memuat satu jenis informasi.

Tabulasi dilakukan untuk melihat perbandingan antara rumah tangga yang belum memiliki layanan air perpipaan dan rumah tangga yang telah memiliki layanan air perpipaan dalam volume penggunaan, biaya yang dikeluarkan, serta pendapatan yang diterima. Rancangan tabulasi yang akan digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Tabulasi rumah tangga responden

RW 01-09 RW 10

Barat. Penyajian analisis deskriptif dapat berupa mean, mode, dan median. Penelitian ini hanya menggunakan nilai rata-rata atau mean. Nilai rata-rata dari kelompok data itu, diperkirakan dapat mewakili seluruh nilai data yang ada dalam kelompok tersebut. Volume pemakaian air dihitung dengan cara mengumpulkan data volume pemakaian air seluruh responden dan mencari mean dari data kelompok. Perhitungan data mean kelompok dapat dicari dengan rumus:

̅ ∑ i

Dimana: ̅ = Mean

= Konsumsi air dari berbagai sumber = Jumlah responden

= Sumber air; air tanah, air keliling, air minum dalam kemasan (AMDK), dan air dari Water Treatment Plant

4.4.2 Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan digunakan untuk mengetahui proporsi pengeluaran air bersih oleh rumah tangga responden yang belum dan telah memiliki layanan air perpipaan. Data yang dibutuhkan adalah besar pendapatan per rumah tangga per bulan, volume penggunaan air per rumah tangga per bulan, dan harga air. Persentase atau proporsi alokasi konsumsi air dari total pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Dimana: p = Proporsi alokasi konsumsi air

Pa = Pengeluaran untuk membeli air bersih Pt = Pendapatan total

4.4.3 Analisis Willingness to Pay (WTP)

maka besarnya nilai uang dinaikkan sampai ke tingkat yang disepakati. Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Pasar Hipotetik

Dalam penelitian ini pasar hipotetik yang dibentuk adalah suatu pasar dengan kualitas dan kuantitas air yang berbeda dengan kondisi saat ini. Responden sebelumnya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang berkaitan dengan sumber air, volume yang digunakan, harga yang dibayarkan, pendapatan, kuantitas dan kualitas air yang dirasakan. Untuk membentuk pasar hipotetis, responden terlebih dahulu mendengarkan pemaparan tentang kondisi saat ini dengan kualitas dan kuantitas yang terbatas serta sulitnya akses air bersih karena belum terpasangnya jaringan air perpipaan PDAM. Selanjutnya, responden mendengarkan pemaparan tentang kuantitas dan kualitas air dengan kondisi yang lebih baik jika terpasangnya jaringan air perpipaan PDAM di pemukiman mereka. Berdasarkan pernyataan dari responden akan diperoleh ukuran perilaku konsumen dalam situasi hipotetis.

2. Mendapatkan Nilai Penawaran (Bids)

Dalam penelitian ini responden diberikan beberapa penawaran berupa nominal diatas harga air dan harga pemasangan sambungan air perpipaan baru yang riil. Responden diminta untuk memilih nilai tertinggi yang bersedia ia bayarkan untuk biaya pemasangan sambungan baru dan tarif air per meter kubiknya. Dengan demikian, didapatkan nilai WTP dari masing-masing responden.

3. Menghitung Dugaan Rataan WTP (EWTP)

WTPi dapat diduga dengan menggunakan nilai tengah dari kelas atau interval WTP responden ke-i. Dari jawaban responden dapat diketahui bahwa WTPi yang benar adalah berada antara jawaban yang dipilih (batas bawah kelas WTP) dengan WTP berikutnya (batas atas kelas WTP). Selanjutnya dugaan rataan WTP dihitung dengan rumus:

∑

Xi = Jumlah responden yang bersedia membayar sebesar WTPi

n = Jumlah responden i = Kelas ke-i

4. Menentukan WTP Agregat atau WTP Total (TWTP)

WTP agregat atau WTP total dapat digunakan untuk menduga WTP populasi secara keseluruhan dengan rumus:

Dimana: TWTP = Kemauan populasi untuk membayar EWTP = Rataaan WTP

P = Jumlah populasi 5. Menduga Kurva Lelang (Bid Curve)

Kurva bid total adalah penjumlahan secara vertikal kurva bid individu yang diperoleh dari nilai TWTP. Kurva bid total ini adalah pengganti kurva permintaan.

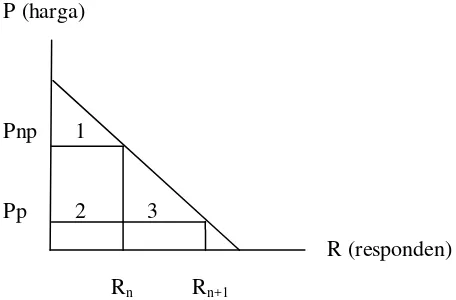

4.4.4 Analisis Surplus Konsumen

P (harga)

Pnp 1

Pp 2 3

R (responden)

Rn Rn+1

Gambar 3 Kurva surplus konsumen Sumber : Penulis, 2013

Dimana: Pp = Harga air yang dibayar oleh rumah tangga jika mendapatkan layanan air perpipaan PT. Palyja

Pnp = Nilai Willingness to Pay rumah tangga responden Rn = Responden ke-n

Rn+1 = Responden ke-n+1

Gambar 3 menunjukkan surplus konsumen yang didapat oleh rumah tangga responden jika berlangganan air perpipaan PT. Palyja. Surplus konsumen merupakan daerah di bawah kurva permintaan atau kurva WTP dan di atas harga air yang dibayar oleh rumah tangga jika mendapatkan layanan air perpipaan PT. Palyja. Daerah surplus konsumen rumah tangga responden ditunjukan oleh bagian nomor 1+2+3.

4.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan di tiga RW dari total 10 RW di Kelurahan Kamal, yaitu RW 01, RW 03, dan RW 10.

V GAMBARAN UMUM

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

5.1.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Kamal merupakan salah satu dari lima kelurahan yang berada di dalam Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Karakteristik wilayah Kelurahan Kamal secara geografis keadaan alam Kelurahan Kamal adalah berupa dataran rendah, penduduk homogen, dan Kelurahan Kamal mayoritas merupakan kawasan pemukiman/perumahan. Batas wilayah Kelurahan Kamal secara administratif adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Dadap, Desa Jatimulya, Kabupaten Tangerang Sebelah Timur : Kelurahan Kamal Muara Jakarta Utara dan Kelurahan

Tegal Alur

Sebelah Selatan : Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Pegadungan

Sebelah Barat : Kelurahan Benda Kodya Tangerang dan Kelurahan Pegadungan

Berdasarkan data Paparan Lurah Kamal yang disajikan dalam rangka Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kalideres Tahun 2013, diketahui bahwa Kelurahan Kamal memiliki 10 Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 102 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Kelurahan Kamal sebanyak 34.537 jiwa yang terbagi atas 8.768 Kepala Keluarga (KK). Luas wilayah Kelurahan Kamal mencapai 490,270 Ha. Dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kecamatan Kalideres, Kelurahan Kamal memiliki persentase luas wilayah terkecil, yakni sebesar 16,22 persen dari luas Kecamatan Kalideres. Kepadatan penduduk sebesar 7.048 jiwa per km2.

persen. Meskipun demikian, 60 persen jenis bangunan di Kelurahan Kamal merupakan bangunan permanen dan 40 persen merupakan bangunan non-permanen.

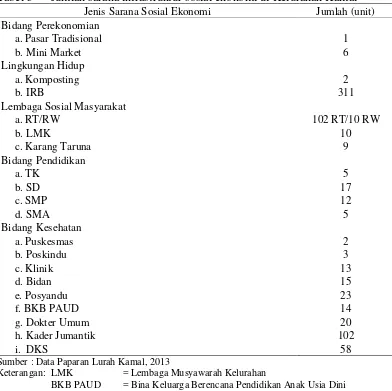

Potensi wilayah Kelurahan Kamal dikatakan kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kantor pos, telekomunikasi, dan jaringan air perpipaan PDAM. Data mengenai sarana infrastruktur sosial ekonomi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Jumlah sarana infrastruktur sosial ekonomi di Kelurahan Kamal

Jenis Sarana Sosial Ekonomi Jumlah (unit)

Bidang Perekonomian

Sumber : Data Paparan Lurah Kamal, 2013

Keterangan: LMK = Lembaga Musyawarah Kelurahan

BKB PAUD = Bina Keluarga Berencana Pendidikan Anak Usia Dini Kader Jumantik = Kader Juru Pemantau Jentik

5.1.2 Keadaan Lingkungan dan Sistem Penyediaan Air Bersih

kerawanan yang terjadi di Kelurahan Kamal adalah banjir, kemacetan, kebakaran, pencurian, kerawanan sosial, penyakit demam berdarah, dan penurunan kualitas lingkungan.

Inti masalah di Kelurahan Kamal adalah air tanah yang tercemar akibat adanya industri sejak tahun 1985 yang membuang limbah B3 di sekitar pemukiman, serta lokasi Kelurahan Kamal yang sangat berdekatan dengan laut sehingga air tanah terasa asin, keruh, dan berbau. Seluruh wilayah Kelurahan Kamal belum mendapatkan akses air perpipaan PDAM, maka masyarakat mengandalkan pemenuhan kebutuhan air dari sumber yang ada. Air tanah yang tidak layak untuk dikonsumsi terpaksa digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena belum terpasangnya jaringan air perpipaan PDAM. Air tanah hanya dapat digunakan untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus saja, sedangkan untuk keperluan memasak dan minum, masyarakat terpaksa harus membeli air keliling, air minum dalam kemasan (AMDK), atau air minum isi ulang (AMIU) dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan jika mereka berlangganan air PDAM.

Wilayah dengan kondisi paling buruk di Kelurahan Kamal dialami oleh RW 01 dan RW 03. Warga RW 01 setiap hari harus merasakan banjir rob ketika air laut pasang pada sore atau malam hari karena lokasinya paling dekat dengan laut dibanding RW lainnya, sedangkan RW 03 tepatnya RT 004 dan RT 005 merasakan kondisi air tanah paling buruk. Kemungkinan kondisi air tanah yang tercemar diakibatkan oleh limbah pabrik yang dulu telah lama berdiri.

Selama ini, warga Kelurahan Kamal bergantung pada air keliling atau air yang mereka beli dari kios air yang mendapatkan pasokan dari PT. Palyja. PT. Palyja mengirim air ke kios-kios air yang berada pada tiap RW di Kelurahan Kamal dengan menggunakan mobil tangki penampungan air. Selanjutnya, masyarakat membeli dengan cara memesan kepada pengurus kios air, lalu air diantarkan ke rumah masing-masing pemesan dengan menggunakan gerobak keliling, atau jika ingin mendapatkan harga yang lebih murah dapat membeli langsung dari kios air. Harga air keliling dikenakan Rp 500 per pikul yaitu setara dengan 40 liter jika konsumen membeli langsung dari kios air dan beragam dari Rp 2.000 hingga Rp 6.000 per pikul untuk harga air keliling yang diantarkan ke rumah-rumah warga. Hal itu dirasakan oleh warga RW 01-09, sedangkan di RW 10, yakni Perumahan Citra 5, telah memiliki akses air pribadi non-PDAM.

Perumahan Citra 5 merupakan salah satu proyek dari salah satu developer besar di Indonesia, yaitu Ciputra Group. Proyek perumahan ini mulai dikembangkan pada tahun 1984 dengan nama proyek Citra 1 dan terus berkembang sampai dengan proyek Citra 7, namun hanya Perumahan Citra 5 yang berada di Kelurahan Kamal, tepatnya di RW 10. Perumahan Citra 1 sampai Citra 7 memiliki total luas lahan sebesar 450 Ha dengan total hunian 12.000 Kepala Keluarga (KK). Perumahan Citra memiliki fasilitas lengkap, salah satunya adalah Pengolahan Air Bersih (Water Treatment Plant). Ciputra Group membangun

Water Treatment Plant secara mandiri untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat yang tinggal di Perumahan Citra, maka warga Perumahan Citra 5 di RW 10 tidak perlu membeli air keliling seperti yang dilakukan oleh warga RW 01-09.

maka developer membeli air dari PT. Palyja. Hal tersebut jarang sekali terjadi, kira-kira hanya terjadi satu tahun sekali.

Proses pengolahan air Water Treatment Plant adalah air baku dimasukkan ke dalam waduk yang disebut flokulator, lalu ditambahkan sejumlah zat kimia dan uji tingkat keasaman, kemudian mengalami proses filtrasi untuk menghasilkan air yang layak untuk dikonsumsi, lalu dialirkan ke penampungan yang selanjutnya akan dialirkan ke rumah-rumah warga Perumahan Citra 5 melalui pipa. Harga yang dikenakan per meter kubik air adalah Rp 6.500 untuk pemakaian 0-30 m3 pertama, sedangkan untuk pemakaian air diatas 30 m3 dikenakan tarif sebesar Rp 10.000 per meter kubik.

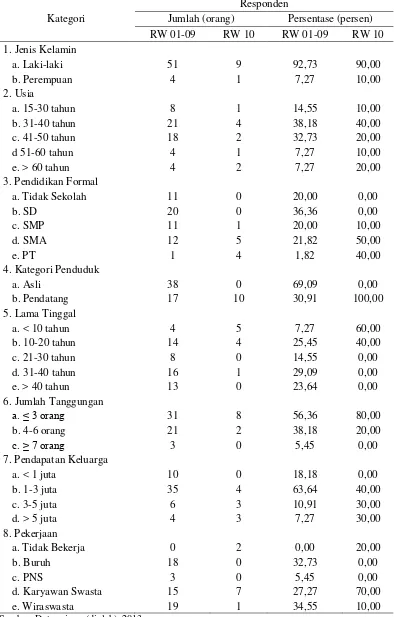

5.2 Karakteristik Responden

VI HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Identifikasi Sumber Air dan Pola Konsumsi Air Bersih

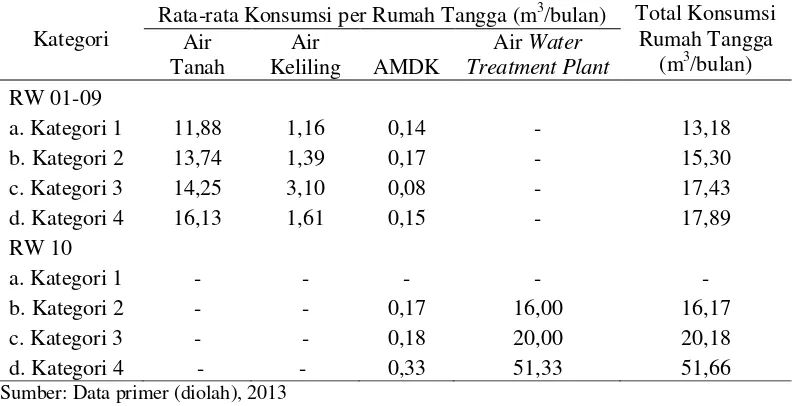

Pemenuhan kebutuhan air bersih oleh rumah tangga di Kelurahan Kamal menggunakan empat sumber, yaitu air tanah, air keliling, air minum dalam kemasan (AMDK), dan air yang melalui proses Water Treatment Plant. Keempat sumber air tersebut tidak sepenuhnya tersedia pada masing-masing rumah tangga responden. Penggunaan air bersifat substitusi, dimana jika terjadi kekurangan pada satu sumber maka akan disubstitusi oleh sumber lain.

Adapun volume penggunaan air bersih yang digunakan oleh rumah tangga sangat bergantung kepada jumlah anggota keluarga serta banyaknya aktivitas yang dilakukan rumah tangga dalam pemakaian air bersih. Berdasarkan pendapatan yang diperoleh, maka responden diklasifikasikan menjadi empat kategori. Kategori 1 merupakan rumah tangga responden yang memiliki pendapatan kurang dari 1 juta rupiah, kategori 2 merupakan rumah tangga responden yang memiliki pendapatan antara 1-3 juta rupiah, kategori 3 merupakan rumah tangga responden yang memiliki pendapatan antara 3-5 juta rupiah, dan kategori 4 merupakan rumah tangga responden yang memiliki pendapatan lebih dari 5 juta rupiah. Tabel 5 menunjukkan pola penggunaan air bersih oleh rumah tangga responden berdasarkan sumber, volume, dan jenis penggunaan dari masing-masing sumber air.

Tabel 5 Perbandingan volume penggunaan air bersih rumah tangga responden di Kelurahan Kamal

Kategori

Rata-rata Konsumsi per Rumah Tangga (m3/bulan) Total Konsumsi Rumah Tangga

Keterangan: Kategori 1 = Rumah tangga responden yang memiliki pendapatan < 1 juta Kategori 2 = Rumah tangga responden yang memiliki pendapatan 1-3 juta Kategori 3 = Rumah tangga responden yang memiliki pendapatan 3-5 juta Kategori 4 = Rumah tangga responden yang memiliki pendapatan > 5 juta

Apabila dilihat dari segi penggunaannya, pada rumah tangga responden di RW 01-09, air tanah hanya digunakan untuk mck, sedangkan untuk minum dan memasak masyarakat menggunakan air keliling dan AMDK. Rumah tangga responden di RW 10 menggunakan air dari Water Treatment Plant untuk keperluan mck, sedangkan untuk minum dan memasak masyarakat menggunakan AMDK. Berdasarkan sumber air yang digunakan, konsumsi rata-rata per rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Pola konsumsi rumah tangga responden di Kelurahan Kamal pada