SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Pada Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas

Oleh, AAN MULYADI

NIM.41808141

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI HUMAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG

iv

Kesan Pengamen Topeng Dalam Menjalani Kehidupannya Di Kota Bandung)

Oleh:

Nama :Aan Mulyadi NIM: 41808141

Penelitian ini di bawah Pembimbing :

Yadi Supriadi., S.Sos., M.Phil

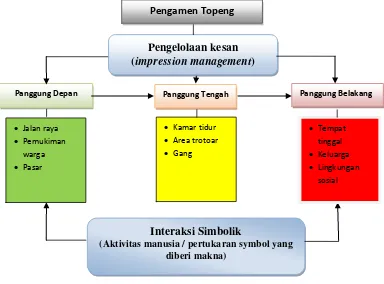

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Kesan Pengamen Topeng Di Kota Bandung (Studi Dramaturgi Mengenai Pengelolaan Kesan Pengamen Topeng Dalam Menjalani Kehidupannya Di Kota Bandung). Untuk menjawab masalah diatas, maka diangkat sub fokus-sub fokus penelitian berikut ini: Panggung depan, Panggung tengah dan Panggung belakang. Sub fokus tersebut bertujuan untuk mengukur fokus penelitian, yaitu: Pengelolaan Kesan Pengamen Topeng Di Kota Bandung.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan Metode studi dramaturgi, Subjek penelitiannya adalah pengamen topeng. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, untuk informan penelitian berjumlah 3 (tiga) orang pengamen topeng, dan untuk memperjelas serta memperkuat data adanya informan pendukung serta informan kunci. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, studi pustaka dan penelusuran data online. Adapun teknik analisis data dengan mereduksi data, mengumpulkan data, menyajikan data, menarik kesimpulan, dan evaluasi. Untuk uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan membercheck.

Hasil penelitian menunjukan bahwa panggung depan (front stage) pengamen topeng semuanya mencoba untuk memaikan perannya dengan baik, peran yang dihasilkan dari wujud peniruan individu terhadap aktifitas individu lain yang dipersepsikan sebagai tokoh penghibur. Pada panggung tengah (middle stage) pengamen topeng dan juga merupakan area yang dipakai dimana pengamen topeng melakukan brief mental yang kuat saat berada dipanggung depan. Pada panggung belakang (back stage), pengamen topeng benar-benar memainkan sebuah peran yang utuh, mereka tidak seperti pada saat berada di panggung depan (front stage) yang menutupi keadaan mereka.

Saran Penelitian: Bagi pengamen topeng untuk memberikan suguhan pertunjukan seni yang lebih dapat diterima oleh masyarakat sehingga pekerjaan sebagai pengamen topeng ini bisa memiliki nilai sebagai salah satu bentuk hiburan. Bagi masyarakat untuk tidak selalu memandang sebelah mata pada pengamen topeng, karena memiliki harapan agar ada yang bisa memberikan perhatian lebih terhadap mereka.

v

Studies Regarding singers dramaturgy Mask In Living His life in the city of Bandung)

by:

Name: Aan Mulyadi

NIM: 41808141

This research under the Supervisor:

Yadi Supriadi., S.Sos., M.Phil

This research was meant to find out How to Manage Impressions singers Mask In the city of Bandung (Dramaturgy Studies Regarding An impression management Dancer Mask In Living His life in Bandung). To answer the above problems, the appointed every element focus on the following this research is : the next stage, middle stage and back stage. Sub focus is to measure the focus of research, namely is: Impression Management singers Mask In the city of Bandung.

This is a qualitative research approach with the method of dramaturgical studies, research subjects are dancer mask. Informants selected by purposive sampling techniques, to research informants amounted to 3 (three) mask singers, and to clarify and strengthen the data supporting the existence of informants and key informants. The research data obtained through in-depth interviews, observation, documentation, library research and online data retrieval. To test the validity of the data using the technique of data triangulation. The data analysis techniques to reduce data, collect data, present data, draw conclusions, and evaluation.

The results showed that the next stage (front stage) singers try to mask it all played a role well, the role of a form of imitation produced the individual against another individual activities are perceived as a figure entertainer. In the middle stage (middle stage) singers and also a mask worn area where singers perform mask brief strong mentally while in front of the stage. On the back of the stage (back stage), singers mask really play an integral role, they do not like being on stage at the front (front stage) that cover their situation.

Advice research: For the mask to give up singers performing art that is more acceptable to the community so that the work as busker this mask can have value as a form of entertainment. For people to not always looked at the eyes on the mask, because it has the singer hopes that anyone could give more attention to them.

vi Assalamu’alaikum. Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil, alamin, Segala puji dan syukur seraya peneliti

panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia – Nya yang telah

meridhoi segala jalan dan upaya peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi

ini tepat pada waktu yang telah ditentukan pada akhirnya Penulis dapat membuat

dan menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan lancar, serta dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik.

Dalam melakukan penelitian skripsi ini tidak sedikit peneliti menghadapi

kesulitan serta hambatan baik tekhnis maupun non tekhnis. Namun atas izin Allah

SWT, juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang

peneliti terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak,

akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih

kepada keluarga tercinta di Lampung yang sudah memberikan doa dan dukungan

baik Materil ataupun Inmateril. Terimakasih untuk ayah tercinta Fhadiel dan Ibunda tercinta Siti Aminah , selaku orang tua penulis yang sudah banyak memberikan supportnya, doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan

vii

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin

menyampaikan rasa hormat, terimakasih, dan penghargaan yang sebesar-besarnya

kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia,

yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi.

2. Bapak Drs. Manap Solihat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer

Indonesia.

3. Ibu Desayu Eka Surya, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Kemahasiswaan

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia, serta sebagai Wali dosen Peneliti dari

awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.

4. Bapak Yadi Supriadi, S.Sos, M.Phil, selaku Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer

Indonesia. Sekaligus dosen pembimbing yang telah sabar dalam

memberikan bimbingan, nasehat, semangat dalam penyusunan penelitian

skripsi ini.

5. Yth. Ibu dan Bapak Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi & Public Relations, serta seluruh dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya

selama ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih

yang tiada tara untuk segala jasanya serta dukungan yang telah diberikan

vii

6. Ibu Ratna W., A.Md., selaku sekretariat Dekan FISIP, Ibu Astri Ikawati., A.Md,.Kom., dan Ibu Rr. Sri Intan Fajarini, S.I.Kom Selaku Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNIKOM, yang telah

membantu kelancaran proses administrasi skripsi penulis dari pra hingga

pasca skripsi.

7. Buat Kakak-kakak serta adik tercinta, Terimakasih atas doa dan segala dukungannya.

8. Keluarga Bapak Karsum (Pengamen topeng) yang sudah mengajarkan

peneliti tentang arti kehidupan, Terimakasih yang sebesar-besarnya.

9. Rekan-rekan Ilmu Komunikasi Angkatan 2008 tanpa terkecuali. Sukses

selalu untuk kita semua.

10.Para sahabat, teman dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungannya, Terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah

membantu Penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Akhir kata Peneliti

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Peneliti khususnya

dan pembaca sekalian umumnya.

Bandung, 2012

Peneliti

ix

LEMBAR PENGESAHAN………...…….i

LEMBAR PERNYATAAN………...……ii

LEMBAR PERSEMBAHAN………...…..iii

ABSTRAK………...……….iv

ABSTRACT………....……...v

KATA PENGANTAR………...vi

DAFTAR ISI………...ix

DAFTAR TABEL……….….….xii

DAFTAR GAMBAR………..…...viii

DAFTAR LAMPIRAN………..….….ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Masalah……….………..1

1.2Rumusan Masalah……….………8

1.2.1Pertanyaan Macro………8

1.2.2 Pertanyaan Micro……….…..……..9

1.3Maksud dan Tujuan Penelitian……….…………9

1.3.1Maksud Penenlitian………...9

1.3.2 Tujuan Penelitian………...…..9

1.4Kegunaan Penelitian………….………..10

1.4.1Kegunaan Teoritis………..10

x

2.1.2 Tinjauan Tentang Dramaturgi………...18

2.1.2.1 Interaksi Simbolik Sebagai Induk dari Teori Dramaturgis..18

2.1.2.2 Kajian Dramaturgis………...24

2.1.2.3 Panggung Pertunjukan………...27

2.1.3 Presentasi Diri dan pengelolaan Kesan (impression management)..30

2.1.4 Tinjauan Tentang Pengamen………...33

2.1.4.1 Pengertian Pengamen………....33

2.1.4.2 Faktor- Faktor Penyebab Munculnya Pengamen…………..34

2.1.5 Tinjauan Tentang Tari Topeng………..35

2.2 Kerangka Pemikiran………...40

2.2.1 Kerangka Teoritis………..40

2.2.2 Kerangka Konseptual………42

BAB III SUBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 Subjek Penelitian………..…..45

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian……….62 3.3.1 Lokasi Penelitian………62

xi

4.1.2 Identitas Informan Kunci / Pendukung…..………..74

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian………..76

4.2.1 Panggung Depan Pengamen Topeng………… ………...76

4.2.2 Panggung Tengah Pengamen Topeng………..………….92

4.2.3 Panggung Belakang Pengamen Topeng………..100

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian………105

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan……….…………..110

5.2 Saran……….111

DAFTAR PUSTAKA………....113

x

Tabel 3.1 Tempat pengamen di Kota Bandung………..47

Tabel 3.2 Jumlah pengamen………..………..48

Tabel 3.3 Daftar informan penelitian………...…..….58

Tabel 3.4 Daftar informan kunci…….………....59

Tabel 3.5 Waktu penelitian………...………...…63

Tabel 4.1 Jadwal Wawancara Informan………..65

xi

Gambar 2.1 Konseptual panggung pengamen topeng………...…...43

Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisa Data Model Kualitatif ……….60

Gambar 4.1 Informan Penelitian...68

Gambar 4.2 Informan Penelitian...70

Gambar 4.3 Informan Penelitian...72

Gambar 4.4 Informan Kunci...74

x

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian...………...116

Lampiran 2 : Surat Pemeberitahuan Survey/Penelitian/Praktek Kerja.………….117

Lampiran 3 : Surat Research………..………...118

Lampiran 4 : Lembar Revisi Usulan Penelitian…………...119

Lampiran 5 : Berita Acara Bimbingan………...120

Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Pembimbing………..121

Lampiran 7 : Lembar Pengajuan Pendaftaran Ujian Sidang Sarjana……….122

Lampiran 8 : Lembar Identitas Informan Dan Key Informan………123

Lampiran 9 : Transkrip Pedoman Wawancara………...128

Lampiran 10 : Dokumentasi……….179

1 1.1Latar Belakang Masalah

Pengamen sudah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi ketika

berada di kota-kota besar. Keberadaan pengamen adalah bukti nyata akan

dampak yang ditimbulkan dari akibat kondisi ekonomi dan menjadi

permasalahan sosial yang menggejala secara simultan di kota-kota besar di

Indonesia. Begitu juga di Kota Bandung.

Pengamen kerap kali dianggap pekerjaan yang tak ubahnya

pengemis oleh sebagian besar orang. Pekerjaan ini dipandang sebagai

aktifitas meminta-minta dengan cara memaksa meski mengandalkan

sebuah keiklasan dari masyarakat, karena pengamen ini merupakan hal

yang tidak diharapkan kehadirannya. Selain itu berbagai opini juga sudah

santer terdengar dari investigasi yang dilakukan dari berbagai media bahwa

pengemis adalah pekerjaan yang sangat menguntungkan karena

pendapatannya yang ternilai sangat besar. Seperti kehidupan seorang

pengemis yang dikenal sukses di kampung halamannya dengan memiliki

harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pendapatan mengemis yang ia

lakukan ketika berada di kota.1 Hal ini sudah menjadi penyebab timbulnya

1

keraguan dari banyak orang untuk memberikan respon terhadap

keberadaan pengemis.

Melihat kehidupan sosial masyarakat yang ada dikalangan

menengah kebawah di Kota Bandung yang majemuk, terdapat suatu

fenomena tentang perilaku manusia yang dalam kehidupannya bekerja

dengan cara melakukan perubahan peran secara sengaja, dan dari

perubahan tersebut tampak jelas berbeda dengan pribadi yang dimilikinya.

Peran yang bersifat dramatic karena berdasar pada ide khayali. Cara demikian sudah dianggap lazim karena mengingat segala keterbatasan serta

kebutuhan yang bersifat fundamental yang dimiliki, sehingga menuntut

mereka untuk dapat mempertahankan hidup.

Pengamen Topeng merupakan pekerjaan yang dijalani oleh

seseorang dengan mencoba menampilkan diri nya pada sebuah pertunjukan

dua unsur seni, yakni seni Tari dan Musik. Dalam aktivitas ini terdapat

atribut-atribut yang digunakan seperti pakaian khusus, topeng serta kotak

musik (music box) yang merupakan pelengkap dalam pertunjukan

pengamen topeng ini.

Unsur seni yang terdapat pada pertunjukan Pengamen Topeng ini

merupakan konsep yang membantu berjalannya suatu interaksi dengan

masyarakat, dan melalui interaksi tersebut seorang individu mencoba

menampilkan diri-nya yang melalui peran yang dramatik. Dalam situasi

yang bersifat Teatrikal. Aktivitas ini dilakukan atas dasar harapan akan

terpenuhinya suatu kebutuhan dari individu, dan merupakan upaya untuk

memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam aktivitas ini pula seorang individu

mencoba memberikan isyarat melalui komunikasi non verbal yang

dilakukan untuk membangun sebuah persepsi dari individu lain, dan hal ini

sangat bersinggungan dengan sebuah Interaksi Sosial.

‘Nopeng’ istilah yang biasa dipakai untuk menyebutkan pekerjaan

ini, merupakan jenis pekerjaan yang tidak umum karena hanya sedikit

orang yang tahu tentang pekerjaan ini. Dalam pertunjukan pengamen

topeng ini, kita dapat melihat perilaku dari seseorang yang menampilkan

sifat monodualismenya sebagai manusia. Dengan kata lain manusia akan

menampilkan sosok lain pada dirinya atau bahkan sosok yang sering ia

tampilkan dihadapan orang lain.

Gambar 1.1 Pengamen Topeng

Pada situasi dan untuk maksud tertentu manusia akan bertindak

sesesuai dengan apa yang diinginkannya, termasuk menunjukan suatu aksi

yang merupakan hasil dari daya khayal-nya. Begitupun dengan seorang

pengamen topeng, seseorang yang mempertontonkan diri nya dihadapan

orang lain dengan peran yang didasari daya khayal dan yang menjadi

tujuan utamanya adalah ekspektasi dari orang lain yang menjadi mitra pada

interaksi yang terjadi pada situasi tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh

seorang pengamen topeng merupakan sebuah perwujudan penyajian diri

dan dalam interaksinya tersebut seseorang akan melakukan suatu

pengelolan kesan.

Pengelolaan kesan (Impression Management) di temukan dan

dikembangkan oleh Erving Goffman pada tahun 1959, dan telah

dipaparkan dalam bukunya yang berjudul “The Presentation of Self in

Everyday Life”. Pengelolaan kesan juga secara umum dapat didefinisikan

sebagai sebuah teknik presentasi diri yang didasarkan pada tindakan

mengontrol persepsi orang lain dengan cepat dengan mengungkapkan

aspek yang dapat menguntungkan diri sendiri atau tim.

Presentasi Diri ini dilakukan ketika seseorang berinteraksi dengan

orang lain dan mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain

terhadapnya, melalui sebuah pertunjukan diri yang mengalami setting di

hadapan khalayak. Dalam sebuah pertunjukan ini kebanyakan menggunakan

menyebut pertunjukan (performance) merupkan aktivitas untuk

mempengaruhi orang lain. Sebuah pertunjukan yang ditampilkan seseorang

berdasarkan atas perhitungan untuk memperoleh respon dari orang lain.

Penampilan serta perilaku seseorang dalam sebuah interaksi merupakan suatu

proses interpretif, yang dimana tujuannya agar terbentuknya sebuah persepsi

yang merupakan hasil dari suatu interpretasi yang dilakukan orang lain

(Mulyana, 2008: 113).Goffman memandang ini dengan perspektif Dramaturgi.

Berdasarkan hasrat dasar manusia, secara ilmiah manusia memiliki

kekuatan yang dapat menguasai sikap dan tindakannya. Manusia mempunyai

kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya. Untuk itu dia menempuh

jalan bertemu dengan orang lain yang melakukan pertunjukan dan

memproyeksikan diri dengan peranan-peranan yang melakonkan hidup dan

kehidupan di atas pentas secara khayali (Harymawan, 1986: 194).

Menurut Moulton (dalam Harymawan, 1986: 1) menyebutkan

bahwa presentasi (presented) diartikan sebagai sebuah drama, yaitu “hidup

yang dilukiskan dengan gerak”. Maksud dari presented disini adalah suatu

kehidupan yang bukan hanya bersifat fantasi manusia, namun kehidupan

yang bersifat fantasi tersebut diekspresikan secara langsung (live) atau

nyata.

Bertolak pada pengertian dramaturgi menurut RMA. Harymawan

yang mempelajari tentang hukum dan konvensi drama. Hukum-hukum drama

tersebut mencakup tema, alur (plot), karakter (penokohan), dan latar (setting).

Dramaturgi yang diperkenalkan oleh Goffman adalah perspektif yang

didalami berdasar dari segi sosiologi, dan menyatakan :

“Perspektif yang digunakan dalam laporan ini adalah

perspektif pertunjukan teater; prinsip-prinsipnya bersifat dramaturgis. Saya akan membahas cara individu menampilkan dirinya sendiri dan aktivitasnya kepada orang lain, cara ia memandu dan mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadapnya, dan segala hal yang mungkin atau tidak mungkin ia

lakukan untuk menopang pertunjukan di hadapan orang lain.”

(Mulyana,2008: 107)

Pada pernyataan Goffman tersebut mengartikan bahwa kehidupan

manusia diibaratkan seperti teater, interaksi sosial yang mirip dengan

pertunjukan di atas panggung yang dimana seseorang akan seperti seorang

aktor yang memainkan peran-peran tertentu saat berhadapan dengan orang

lain. Dalam perspektif dramaturgi, Goffman membagi kehidupan sosial

menjadi dua bagian yaitu “wilayah depan” (front region) dan “wilarah belakang” (back region). Saat individu menampilkan diri-nya dengan peran

tertentu di hadapan penonton atau khalayak, maka individu tersebut

dianggap seperti sedang berada di depan panggung (front stage), dan saat

individu sedang tidak bermain peran atau sedang mempersiapkan diri-nya

untuk menjalani peran, maka di wilayah ini adalah panggung belakang

(back stage), serta panggung tengah (middle stage) yang dimana daerah ini

merupakan wilayah seorang individu melakukan persiapan untuk ke

Pelaku dramaturgi disini adalah sekelompok kecil orang yang telah

lama menjalani pekerjaan sebagai pengamen topeng dan merupakan

individu-individu yang secara subyektif diamati oleh peneliti. Kelompok

ini merupakan warga pendatang yang berasal dari luar daerah, yang secara

kesehariannya bertumpu pada penghasilan dari pekejaannya dijalanan atau

disejumlah tempat keramaian di Kota Bandung. Para pengamen topeng

yang menjadi subyek penelitian ini juga adalah seorang kepala keluarga

yang bertempat tinggal disalah satu kawasan padat penduduk di Kota

Bandung.

Aspek fundamental yang dimiliki oleh sekelompok pengamen

topeng ini menjadi faktor timbulnya perilaku aktif namun bersifat

sementara dari sekelompok pengamen topeng. Dan disini peneliti mencoba

memahami proses dari perilaku tersebut. Dengan dilatar belakangi oleh

kebutuhan ekonomi, sekelompok pengamen topeng ini sudah

mempersepsikan pekerjaannya sebagai bagian dari diri mereka.

Pekerjaan ini sudah dianggap sebagai suatu aktifitas yang rutin

dilakukan, menurut penuturan dari salah satu pengamen topeng yaitu

Bapak Karsum atau biasa disapa “abah” mengungkapkan :

anggap bukan apa-apa, karena pekerjaan ini bukan tindakan mencuri. Dan saya bisa mecari makan dengan cara yang halal.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa

keberadaan pengamen topeng adalah fenomena yang terjadi dalam

kehidupan sosial, yaitu suatu gambaran tentang tindakan yang dilakukan

individu yang terdorong oleh kondisi hidup yang menuntut dirinya untuk

dapat berpikir kreatif. Dengan kata lain fenomena pengamen topeng ini

adalah aktifitas dari kelompok kecil masyarakat dalam menjalani

kehidupan sosialnya. Hal ini juga merupakan suatu gejala sosial yang layak

untuk dipahami. Untuk itu disini peneltiti mencoba untuk mendeskripsikan

tentang bagai mana proses yang terjadi dari tindakan yang ada pada gejala

sosial tersebut.

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti

mengidentifikasi yang akan menjadi pokok masalah yang akan di teliti

yaitu sebagai berikut:

1.2.1Pertanyaan Macro

“Bagaimanakah Pengelolaan Kesan Pengamen Topeng Di Kota

1.2.2 Pertanyaan Micro

1. Bagaimana front stage(panggung depan) Pengamen Topeng Di

Kota Bandung ?

2. Bagaimana middle stage (panggung tengah) Pengamen Topeng Di

Kota Bandung ?

3. Bagaimana back stage (panggung belakang) Pengamen Topeng Di Kota Bandung ?

1.3Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1Maksud Penenlitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk analisis, mendeskripsikan,

menjelaskan tentang bagaimana Presentasi Diri Pengamen Topeng Dalam

Menjalani kehidupannya di Kota Bandung

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana front stage (panggung depan)

Pengamen Topeng Di Kota Bandung

2. Untuk mengetahui bagaimana middle stage (panggung tengah)

Pengamen Topeng Di Kota Bandung

3. Untuk mengetahui bagaiman backt stage (panggung belakang)

1.4Kegunaan Penelitian

Secara teoritis Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil

yang bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian di atas. Hasil dari penelitian ini

diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu

Komunikasi secara umum, khusunya kajian mengenai Presentasi diri yang

dilakukan seseorang dalam menjalani kehidupan sosialnya, terlebih lagi

mengenai peran yang di mainkan oleh seseorang sebagai perilaku dalam

sebuah interaksi sosial.

1.4.2 Kegunaan praktis a. Kegunaan Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan

mengenai Presentasi-diri, hal ini adalah salah satu macam perilaku

sosial yang ada di masyarakat. Penelitian ini juga memberikan

kesempatan yang baik bagi peneliti untuk mempraktekan berbagai teori

komunikasi dalam bentuk nyata terhadap fenomena yang ada di

masyarakat.

b. Kegunaan Bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Program Studi Ilmu

satu sumber pengetahuan baru mengenai masalah yang diteliti. Terutama

bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan

tema yang sama.

c. Kegunaan Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak

yang ingin mendapatkan informasi mengenai pengamen topeng di kota

Bandung, sehingga diharapkan pula dapat memberikan pengaruh terhadap

12

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Tentang Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan menjadi

kebutuhan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan. Sebagai makhluk sosial,

manusia tidak mampu untuk hidup sendiri, untuk itu manusia membutuhkan

interaksi dengan individu lainnya. Dalam interaksi itulah terjadi sebuah

komunikasi yang disadari ataupun tidak bahkan terjadi dihampir setiap waktu

ketika kita bersinggungan dengan lingkungan sekitar. Komunikasi tersebut

dapat berupa komunikasi verbal maupun non verbal. Sebagaimana dikatakan,

manusia tidak dapat bertahan hidup jika tidak menjalin komunikasi dengan

individu lainnya.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang Ilmu Komunikasi, berikut ini

adalah pengertian dan asal kata dari para ahli.

1. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal

dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti

sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, kalau dua orang

komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna

mengenai apa yang dipercakapan.

Bernard Berelson dan Gary A. Steiner mendevinisikan komunikasi

sebagai: “transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya,

dengan menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, gambar, figure, grafik,

penampilan dan sebagainya”. Definisi yang mensyaratkan kesengajaan dari

komunikasi dikemukakan oleh Gerald R Miller, yang menyatakan bahwa

komunikasi sebagai “situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber

mentransmisikan suatu pesan kepada seorang penerima dengan disadari

untuk mempengaruhi perilaku penerima” (Mulyana, 2008: 68).

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Shanon dan Weaver yang

menyatakan bahwa komunikasi adalah : “Bentuk interaksi manusia yang

saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak

terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka,

lukisan, seni dan teknologi” (Wiryanto, 2004 :7).

Dari beberapa definisi yang disampaikan para ahli dapat

disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang

(komunikator) menyatakan pesan yang dapat berupa gagasan untuk

memperoleh “commones” dengan orang lain (komunikate) mengenai objek

tertentu di mana komunikate merubah tingkah lakunya sesuai dengan yang

terdapat persamaan pengertian, artinya tidak ada perbedaan terhadap

pengertian tentang sesuatu, maka terjadilah situasi yang disebut

kesepemahaman.

2. Sifat Komunikasi

Sifat komunikasi menurut Onong Uchjana Effendy ( dalam Dicky,

2010) ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tatap muka (face-to-face)

2. Bermedia (mediated)

3. Verbal (verbal)

Lisan (oral)

Tulisan (written/priated)

4. Nonverbal

Gerakan /isyarat badaniah (gestural)

Bergambar (pictorial).

Komunikator dituntut untuk memiliki kemampuan dan sarana agar

mendapatkan umpan balik (feedback) dari komunikan, sehingga maksud dari

pesan yang tersampaikan dapat berjalan dengan efektif. Komunikasi dengan

tatap muka (face-to-face) dilakukan antara komunikator dengan komunikan

secara langsung, tanpa menggunakan media apapun kecuali bahasa sebagai

lambang atau simbol komunikasi bermedia dilakukan oleh komunikator

kepada komunikan dengan menggunakan media sebagai alat bantu dalam

Komunikator dapat menyampaikan pesannya secara verbal dan

nonverbal. Verbal dibagi kedalam dua macam yaitu lisan (oral) dan tulisan

(written/printed). Sementara nonverbal dapat menggunakan gerakan atau

isyarat badaniah (gestural) seperti melambaikan tangan, mengedipkan mata

dan sebagainya, serta menggunakan gambar untuk mengemukakan idea tau

gagasannya.

3. Tujuan Komunikasi

Kegiatan atau upaya komunikasi yang dilakukan tentunya mempunyai

tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud disini menunjuk pada suatu hasil atau

akibat yang diinginkan oleh pelaku komunikasi.

Secara umum, Wilbur Schramm menyatakan bahwa tujuan

komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif kepentingan yakni: kepentingan

sumber atau pengirim atau komunikator dan kepentingan penerima atau

komunikan. Dengan demikian maka tujuan komunikasi yang ingin dicapai

dapat digambarkan sebagai berikut:

1 Tujuan Komunikasi dari sudut kepentingan sumber

Memberikan Informasi

Mendidik

Menyenangkan atau menghibur

2 Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima

Memahami Informasi

Mempelajari

Menikmati

Menerima atau menolak anjuran (Sendjaja, 2004:2)

Menurut Onong Uchjana Effendy, tujuan dari komunikasi adalah:

1. Perubahan sikap (attitude change)

2. Perubahan pendapat (opinion change)

3. Perubahan perilaku (behavior change)

4. Perubahan sosial (social change). (Effendy, 2003: 8)

Sedangkan tujuan komunikasi pada umumnya menurut H. A. W.

Widjaja adalah sebagai berikut:

a. Supaya yang disampaikan dapat dimengerti. Sebagai komunikator

harus dapat menjelaskan kepada komunikan (penerima) dengan

sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengikuti apa yang

dimaksud oleh pembicara atau penyampai pesan (komunikator).

b. Memahami orang Sebagai komunikator harus mengetahui benar

aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya. Jangan hanya

berkomunikasi dengan kemauan sendiri.

c. Supaya gagasan dapat diterima oleh orang lain Komunikator harus

menggunakan pendekatan yang persuasif bukan dengan memaksakan

kehendak.

d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu Menggerakkan

sesuatu itu dapat berupa kegiatan yang lebih banyak mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki (Widjaja,

2000: 66).

Jadi, secara keseluruhan dapat dipahamai bahwa tujuan dari komunikasi

tidak terlepas dari bagaimana manusia mengisi hidupnya dalam pola

interaksi sosial yang tercipta antara satu dengan lainnya. Baik untuk

aktualisasi diri, interaksi, eksistensi, ekspresi, apresiasi maupun menciptakan

esensi dalam hidupnya.

4. Fungsi Komunikasi

Fungsi komunikasi Menurut Widjaja dalam karyanya “Ilmu Komunikasi

: pengantar studi” apabila dipandang dari arti yang lebih luas adalah sebagai

berikut :

1. Informasi.

2. Sosialisasi.

3. Motivasi.

4. Perdebatan dan diskusi.

5. Pendidikan.

6. Memajukan kehidupan.

7. Hiburan.

Komunikasi merupakan ajang pertukaran informasi bagi masyarakat

dimana masyarakat merupakan manusia yang memerlukan sosialisasi

didalam kehidupannya. Dengan komunikasi juga dapat mendorong kegiatan

individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.

2.1.2 Tinjauan Tentang Dramaturgi

2.1.2.1 Interaksi Simbolik Sebagai Induk dari Teori Dramaturgis “An actor performs on a setting which is constructed of a stage and a backstage; the props at either setting direct his action; he is being watched by an audience, but at the same time he is an audience for his viewers' play”. (The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman, 1959)

Interaksi simbolik merupakan pembahasan penting karena tidak bisa

dilepaskan dari dramaturgi. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas

yang merupakan ciri khas manusia. Maka, jika menyinggung mengenai

masalah dramaturgi tidak lepas dari konteks interaksi simbolik. Interaksi

simbolik dapat dikatakan berupa pertukaran simbol yang diberi makna

(Mulyana, 2008: 68). Hal ini berhubungan dengan permainan peran oleh

individu tertentu.

Munculnya suatu studi tentang interaksi simbolik dipengaruhi oleh

teori evolusi milik Charles Darwin. Darwin menekankan pandangan bahwa

semua perilaku organisme, termasuk perilaku manusia, bukanlah perilaku

yang acak, melainkan dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan

organisme dan lingkungannya serasi dalam suatu hubungan dialektik.

Artinya, cara lingkungan berpengaruh terhadap organisme antara lain

dibentuk oleh alam, pengalaman lalu, dan aktifitas yang dilakukan organisme

saat itu.

Beberapa ilmuwan mempunyai andil sebagai perintis dari

interaksionisme simbolik, yaitu James Mark Baldwin, William James,

Charles Horton Cooley, John Dewey, William I. Thomas, dan George

Herbert Mead. Mead adalah sebagai peletak dasar teori tersebut. Pada masa

Herbert Blumer, istilah interaksi simbolik dipopulerkan pada tahun 1937.

Dalam interaksi simbolik, Blumer melihat individu sebagai agen yang aktif,

reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit serta

sulit diramalkan dan memberi tekanan pada sebuah mekanisme yang disebut

interaksi diri yang dianggap membentuk dan mengarahkan tindakan individu.

Interaksi diri memberikan pemahaman bahwa pemberian makna merupakan

hasil pengelolaan dan perencanaan dari aspek kognitif dalam diri individu.

Ketika individu itu melakukan suatu proses olah pikir sebelum makna itu

disampaikan melalui simbol-simbol tertentu, interpretasi makna bisa

dipastikan akan berjalan dengan yang diharapkannya.

Interaksi simbolik menurut Blumer, merujuk pada karakter interaksi

khusus yang berlangsung antarmanusia. Aktor tidak semata-mata beraksi

terhadap tindakan yang lain, tetapi juga menafsirkan dan mendefenisikan

langsung, selalu didasarkan atas makna penilaian tersebut. Maka dari itu,

interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran

atau dengan menemukan makna tindakan oran lain. Dalam konteks itu,

menurut Blumer, aktor akan memilih, memeriksa, berpikir,

mengelompokkan, dan mentransformasikan makna dalam kaitannya dengan

situasi di mana dan ke arah mana tindakannya.

Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri

khas, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna (Mulyana,

2008: 68). Perspektif ini berusaha memahami perilaku manusia dari sudut

pandang subjek. Perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang

memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan

mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi

mereka

Dalam bukunya yang berjudul “Symbolic Interactionism; Perspective

and Method”, Blumer (dalam Puspa, 2011) menekankan tiga asumsi yang mendasari tindakan manusia, yaitu:

1. Human being act toward things on the basic of the meaning that the things have for them (manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimilikinya).

2. The meaning of the things arises out of the social interactions one with one’s fellow (makna tersebut muncul atau berasal dari interaksi individu

3. The meaning of things are handled in and modified through an interpretative process used by the person in dealing with the thing he encounters (makna diberlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang

dijumpainya).

Dari pendapat Blumer di atas maka dapat disimpulkan bahwa makna

tidak melekat pada benda, melainkan terletak pada persepsi masing-masing

terhadap benda tersebut.

Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya

adalah “interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol”. Mereka

tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang

merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi

dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas

simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi

sosial. Penganut interaksionisme simbolik berpandangan, perilaku manusia

pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling

mereka, jadi tidak mengakui bahwa perilaku itu dipelajari atau ditentukan

(Mulyana, 2008).

Tindakan individu mengenai bagaimana tampilan dirinya yang ingin

orang lain ketahui memang akan ditampilkan se-ideal mungkin. Perilakunya

dalam interaksi sosial akan selalu melakukan permainan informasi agar

menginginkan identitas lain yang ingin ditonjolkan dari identitas yang

sebenarnya, di sinilah terdapat pemeranan karakter seorang individu dalam

memunculkan simbol-simbol relevan yang diyakini dapat memperkuat

identitas pantulan yang ingin ia ciptakan dari identitas yang sesungguhnya

(lebih jauh perkembangan ini melahirkan studi dramaturgi).

Pada perkembangannya, selain dari aspek kognitif, interaksi simbolik

juga mendapatkan kritik berkaitan dengan pengklarifikasian dari konteks di

mana proses komunikasi itu berlangsung. Penggunaan interaksi simbolik yang

hanya dalam suatu presentasi diri dan dalam konteks tatap muka, seolah-olah

menganggap keberhasilan suatu makna ditentukan oleh pengelolaan simbol yang

sudah terencana. Jadi makna tersebut dapat diciptakan dan disampaikan oleh

individu pengirim pesan saat proses interaksi berlangsung.

Erving Goffman, salah seorang yang mencoba memperjelas dari

pengklarifikasian dari proses interaksi simbolik. Pandangan Blumer bahwa

individu-lah yang secara aktif mengontrol tindakan dan perilakunya, bukan

lingkungan, dirasa kurang tajam pada masanya. Interaksi simbolik hanya

sebatas pada “individu memberi makna”, Goffman memperluas

pemahamannya bahwa ketika individu menciptakan simbol, disadari atau

tidak, individu tersebut bukan lagi dirinya.

Menurut Goffman, ketika simbol-simbol tertentu sebelum

dipergunakan oleh individu sebagai sebuah tindakan yang disadari (dalam

karena ketika individu tersebut mencoba symbol-simbol yang tepat untuk

mendukung identitas yang akan ditonjolkannya, ada simbol-simbol lain yang

disembunyikan atau “dibuang”. Ketika individu tersebut telah memanipulasi

cerminan dirinya menjadi orang lain, berarti ia telah memainkan suatu pola

teateris, peng-aktor-an yang berarti dia merasa bahwa ada suatu panggung

dimana ia harus mementaskan suatu tuntutan peran yang sebagaimana

mestinya telah ditentukan dalam skenario, bukan lagi pada tuntutan interaksi

dirinya, simbol-simbol yang diyakini dirinya mampu memberikan makna,

akan terbentur pada makna audiens. Artinya bukan dirinya lagi yang

memaknai identitasnya, tetapi bergantung pada orang lain. Pengelolaan

simbol-simbol pada bagian dari tuntutan lingkungan (skenario).dirinya

sebagai

Maka berangkat dari sinilah yang memicu Erving Goffman untuk

mengoreksi dan mengembangkan Teori Interaksionisme Simbolik secara

lebih jauh dengan mengklarifikasikan konteks dari berlangsungnya interaksi

tersebut. Bertindak dalam cara yang berbeda dan dalam pengaturan yang

berbeda, yaitu secara teateris.

Melalui pandangannya terhadap interaksi sosial, dijelaskan bahwa

pertukaran makna di antara individu-individu tersebut disebabkan pada

tuntutan pada apa yang orang harapkan dari kita untuk kita lakukan. Lalu,

(performance) di hadapan khalayak, bukan lagi individu lain. Memainkan

simbol dari peran tertentu di suatu panggung pementasan.

2.1.2.2 Kajian Dramaturgis

Kenneth Duva Burke (1945) seorang teoritis literatur Amerika dan

filosof memperkenalkan konsep dramatisme sebagai metode yang bersifat

analogis dan teoretis untuk memahami fungsi sosial dari bahasa dan drama

sebagai pentas simbolik kata dan kehidupan sosial. Dengan kata lain model

dramatis menempatkan individu dan perilaku sosial dalam analogi dramatis

yang menandai aktor sosial pada “panggung” kehidupan yang sebenarnya.

Burke memandang perilaku sosial sebagai interaksi atau rasio antara lima

unsur daramatis (yakni, lakon, adegan, agent, agency, tujuan) atau penggunaan strategi simbolis dalam memanipulasikan bahasa (Rahmat, 1986

: 327-328).

Menurut pandangan Burke, cara yang paling baik untuk meneropong

kehidupan sosial manusia adalah melalui pendekatan drama (Mulyana, 2008:

158). Tujuan Dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk

memahami motif tindakan manusia, atau kenapa manusia melakukan apa

yang mereka lakukan. Dramatisme memperlihatkan bahasa sebagai model

tindakan simbolik ketimbang model pengetahuan. Pandangan Burke adalah

Dramaturgi adalah suatu pendekatan yang lahir dari pengembangan

Teori Interaksionisme Simbolik. Dramaturgi diartikan sebagai suatu model

untuk mempelajari tingkah laku manusia. Teori dramaturgi menjelaskan

bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap identitas

tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas

manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain.

Disinilah dramaturgis masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut.

Dalam dramaturgis, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan

teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan

karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui “pertunjukan

dramanya sendiri”. Dalam mencapai tujuannya tersebut, menurut konsep

dramaturgis, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang

mendukung perannya tersebut. Selayaknya pertunjukan drama, seorang

aktor drama kehidupan juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan.

Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, penggunakan

kata (dialog) dan tindakan non verbal lain, hal ini tentunya bertujuan untuk

meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan

mencapai tujuan. Oleh Goffman, tindakan diatas disebut dalam istilah

“impression management”.

Erving Goffman (1959), salah seorang sosiolog yang paling

berpengaruh pada abad 20 telah memperkenalkan dramaturgi dalam bukunya

Goffman ini lebih bersifat penampilan teateris. Yakni memusatkan perhatian

atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan drama yang mirip

dengan pertunjukan drama di panggung. Ada aktor dan penonton. Tugas

aktor hanya mempersiapkan dirinya dengan berbagai atribut pendukung dari

peran yang ia mainkan, sedangkan bagaimana makna itu tercipta,

masyarakatlah (penonton) yang memberi interpretasi. Individu tidak lagi

bebas dalam menentukan makna tetapi konteks yang lebih luas menentukan

makna (dalam hal ini adalah penonton dari sang aktor). Karyanya

melukiskan bahwa manusia sebagai manipulator simbol yang hidup di dunia

simbol.

Inti dari drmaturgi adalah menghubungkan tindakan dengan

maknanya, dan dalam pandangan dramaturgis tentang kehidupan sosial,

makna bukanlah warisan budaya, sosialisasi, atau tatanan kelembagaan, atau

perwujudan dari potensi psikologis dan biologis, melainkan pencapaian

problematik interaksi manusia dan penuh dengan perubahan, kebaruan, dan

kebingungan. Namun yang lebih penting lagi, makna bersifat behavioral,

secara sosial terus berubah, abitrer, dan merupakan ramuan interaksi

manusia. Maka atas suatu simbol penampilan atau perilaku sepenuhnya

bersifat serba mungkin, sementara atau situasional. Dapat dikatakan juga

pendekatan dramaturgi Goffman khususnya berintikan pandangan bahwa

ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan

pendekatan dramaturgis adalah bukan apa yang orang lakukan, apa yang

ingin mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukan, melainkan

bagaimana mereka melakukannya (Mulyana, 2008: 107).

2.1.2.3 Panggung Pertunjukan

Melalui perspektif dramaturgis, kehidupan ini ibarat teater, perilaku

manusia dalam sebuah interaksi sosial mirip dengan sebuah pertunjukan di

atas panggung dengan menampilkan berbagai peran yang dimainkan oleh

sang aktor.

Menurut Goffman, kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi

“wilayah depan” (front region) dan “wilayah belakang” (back region).

Wilayah depan ibarat panggung sandiwara bagian depan (front stage) yang

ditonton khalayak penonton, sedangkan wilayah belakang ibarat panggung

sandiwara bagian belakang (back stage) ataw kamar rias tempat pemain

sandiwara bersantai, mempersiapkan diri atau berlatih untuk memainkan

perannya di panggung depan (Mulyana, 2008: 114).

Goffman juga melihat bahwa ada perbedaan akting yang besar saat

aktor berada di atas panggung (“front stage”) dan di belakang panggung (“back stage”) drama kehidupan. Kondisi akting di front stage adalah

adanya penonton (yang melihat kita) dan kita sedang berada dalam bagian

pertunjukan. Saat itu kita berusaha untuk memainkan peran kita

dibatasi oleh oleh konsep-konsep drama yang bertujuan untuk membuat

drama yang berhasil (lihat unsur-unsur tersebut pada impression management

diatas). Sedangkan back stage adalah keadaan dimana kita berada di belakang panggung, dengan kondisi bahwa tidak ada penonton. Sehingga

kita dapat berperilaku bebas tanpa mempedulikan plot perilaku bagaimana

yang harus kita bawakan.1

Lebih jelas akan dibahas tiga panggung pertunjukan dalam studi

dramaturgi:

1. Front Stage (Panggung Depan)

Merupakan suatu panggung yang terdiri dari bagian pertunjukkan

(appearance) atas penampilan dan gaya (manner). Di panggung inilah aktor

akan membangun dan menunjukkan sosok ideal dari identitas yang akan

ditonjolkan dalam interaksi sosialnya. Pengelolaan kesan yang ditampilkan

merupakan gambaran aktor mengenai konsep ideal dirinya yang sekiranya

bisa diterima penonton. Aktor akan menyembunyikanhal-hal tertentu dalam

pertunjukkan mereka.

Melalui aspek front stage, back stage, dan aspek middle stage yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian yang mengkaji tentang presentasi

diri yangdikemukakan oleh Goffman, peneliti dapat menganalisa presentasi

diri dari pengamen topeng dalamperspektif dramaturgi.

1

2. Middle Stage (Panggung Tengah)

Middle Stage merupakan sebuah panggung lain di luar panggung resmi saat sang aktor mengkomunikasikan pesan-pesannya, yaknipanggung depan

(front stage) saat mereka beraksi di depan khalayak tetapi juga di luar

panggung belakang (back stage) saat mereka mempersiapkan segala atribut

atau perlengkapan untuk ditampilkan di panggung depan (Mulyana, 2008:

58).

Di panggung inilah segala persiapan aktor disesuaikan dengan apa yang

akan dihadapi di atas panggung, untuk menutupiidentitas aslinya. panggung

ini disebut juga panggung pribadi, yang tidak boleh diketahui oleh orang

lain. panggung ini juga yang menjadi tempat bagi aktor untuk

mempersiapkan segala sesuatu atribut pendukung pertunjukannya. Baik itu

tata rias, peran, pakaian, sikap, perilaku, bahasa tubuh, mimik wajah, isi

pesan, cara bertutur dangaya bahasa.

3. Back Stage (Panggung Belakang)

Panggung belakang merupakan wilayah yang berbatasan dengan

panggung depan, tetapi tersembunyi dari pandangan khalayak. Ini

dimaksudkan untuk melindungi rahasia pertunjukan, dan oleh karena itu

khalayak biasanya tidak diizinkan memasuki panggung belakang, kecuali

dalam keaadaan darurat. Di panggung inilah individu akan tampil

2.1.3 Presentasi Diri dan pengelolaan Kesan (impressionmanagement) Presentasi diri dapat diartikan sebagai cara individu dalam

menampilkan dirinya sendiri dan aktifitasnya kepada orang lain, cara ia

memandu dan mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadapnya,

dan segala hal yang memungkinkan atau tidak mungkin ia lakukan untuk

menopang pertunjukannya di hadapan orang lain (Mulyana, 2008: 107).

Bertolak pada gagasan diri menurut Cooley yang menyatakan bahwa

diri terdiri dari tiga komponen yakni yang pertama, kita membayangkan bagaimana kita tampil bagi orang lain. Kedua, kita membayangkan bagaimana penilaian mereka atas penampilan kita. Ketiga, kita mengembangkan sejenis perasaan diri, seperti kebanggaan atau malu, sebagai

akibat membayangkan penilaian orang lain tersebut. Berdasarkan gagasan

tersebut Goffman mencoba mengembangan dan mengartikan bahwa diri

adalah suatu hasil kerja sama (collaborative manufacture) yang harus

diproduksi baru dalam peristiwa interaksi sosial.

Menurut Goffman, presentasi diri merupakan suatu kegiatan yang

dilakukan oleh individu tertentu untuk memproduksi definisi situasi dan

identitas sosial bagi para aktor dan definisi situasi tersebut mempengaruhi

ragam interaksi yang layak dan tidak layak bagi para aktor dalam situasi

yang ada (Mulyana, 2008: 110).

Dalam presentasi diri ini Goffman mengasumsikan bahwa ketika

akan diterima orang lain. Ia menyebut upaya itu sebagai “pengelolaan kesan”

(impression management), yaitu teknik-teknik yang digunakan aktor untuk

memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi-situasi tertentu untuk mencapai

tujuan tertentu (Mulyana, 2008: 112). Lebih jauh pengelolaan kesan ini

merupakan upaya individu untuk menumbuhkan kesan tertentu di depan

orang lain dengan cara menata perilaku agar orang lain memaknai identitas

dirinya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dalam proses produksi identitas

tersebut, ada suatu pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan mengenai

atribut simbol yang hendak digunakan sesuai dan mampu mendukung

identitas yang ditampilkan secara menyeluruh.

Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam buku “Psikologi Komunikasi”

menyatakan bahwa impression management atau pengelolaan kesan

merupakan suatu usaha untuk menimbulkan kesan tertentu terhadap seorang

individu.

Menurut Goffman, kebanyakan atribut, milik atau aktivitas manusia

digunakan untuk presentasi diri, termasuk busana yang kita kenakan, tempat

kita tinggal, rumah yang kita huni berikut cara kita melengkapinya (furnitur

dan perabotan rumah), cara kita berjalan dan berbicara, pekerjaaan yang kita

lakukan dan cara kita menghabiskan waktu luang kita. Lebih jauh lagi,

dengan mengelola informasi yang kita berikan kepada orang lain, maka kita

akan mengendalikan pemaknaan orang lain terhadap diri kita. Hal itu

itu, Goffman menyebut aktivitas untuk mempengaruhi orang lain itu sebagai

pertunjukkan (performance), yakni presentasi diri yang dilakukan individu

pada ungkapan-ungkapan yang tersirat, suatu ungkapan yang lebih bersifat

teateris, kontekstual, non-verbal dan tidak bersifat intensional (Mulyana,

2008: 112-113).

Seseorang akan berusaha memahami makna untuk mendapatkan

kesan dari berbagai tindakan orang lain, baik yang dipancarkan dari mimik

wajah, isyarat dan kualitas tindakan. Menurut Goffman, perilaku orang

dalam interaksi sosial selalu melakukan permainan informasi agar orang lain

mempunyai kesan yang lebih baik. Kesan non-verbal inilah yang menurut

Goffman harus dicek keasliannya (Puspa, 2011: 81).

Goffman menyatakan bahwa hidup adalah teater, individunya

sebagai aktor dan masyarakat adalah penontonnya. Dalam pelaksanaannya,

selain panggung di mana ia melakukan pementasan peran, ia juga

memerlukan ruang ganti yang berfungsi untuk mempersiapkan segala

sesuatunya. Ketika individu dihadapkan pada panggung, ia akan

menggunakan simbol-simbol yang relevan untuk memperkuat identitas

karakternya, namun ketika individu tersebut telah habis masa

pementasannya, maka di belakang panggung akan terlihat tampilan

2.1.4 Tinjauan Tentang Pengamen 2.1.4.1 Pengertian Pengamen

‘Ngamen’ sebenarnya dapat diartikan sebagai menjual ‘keahlian’,

khususnya dalam bidang musik yang berpindah-pindah tempat atau

berkeliling dari stau tempat ke tempat yang lain, sedangkan pengamen adalah

orang yang melakukan kegiatan ngamen tersebut.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia ngamen terdiri dari dua pengertian,

pertama sebagai kegiatan keliling bermain musik dengan mengharapkan

bayaran, kedua sebagai kegiatan pergi melaut mencari ikan. Demikian juga

pengertian yang sama dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Dalam

kamus online pengamen ditulis sebagai “beg while singing playing musical

instruments or reciting prayers, atau be persistent (memaksa).” Pengertian-pengertian yang diberikan dalam beberapa kamus Pengertian-pengertiannya hampir

sama. Kegiatan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain dengan

mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang mereka suguhkan.

Namun karya yang mereka suguhkan berbeda-beda, baik dari segi bentuk

dan kualitas maupun performanya.

Definisi Pengamen itu sendiri, awalnya berasal dari kata ’amen’ atau

’mengamen’ (menyanyi, main musik, dsb) untuk mencari uang.

Amen/pengamen (penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak bertempat

umum). Jadi pengamen itu mempetunjukkan keahliannya di bidang seni.

Seorang pengamen tidak bisa dibilang pengemis, karena perbedaannya cukup

mendasar.2

2.1.4.2 Faktor- Faktor Penyebab Munculnya Pengamen

Menurut hasil penelitian Artidjo Alkastar dalam (Kristiana, 2009)

tentang kehidupan seseorang yang bekerja sebagai pengamen menyatakan

bahwa yang menyebabkan menuju kearah kehidupan jalanan dipengaruhi

oleh faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Intern meliputi : kemalasan, tidak mau bekerja keras, tidak kuat

mental, cacat fisik dan psikis, adanya kemandirian hidup untuk tidak

bergantung kepada orang lain.

b. Faktor Ekstern meliputi :

1. Faktor ekonomi : pengamen dihadapkan kepada kemiskinan keluarga

dan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada.

2. Faktor geografis : kondisi tanah tandus dan bencana alam yang tak

terduga.

3. Faktor sosial : akibat arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota

tanpa disertai partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan

sosial.

2

4. Faktor pendidikan : rendahnya tingkat pendidikan dan tidak memiliki

keterampilan kerja.

5. Faktor psikologis : adanya keretakan keluarga yang menyebabakan

anak tidak terurus.

6. Faktor kultural : lebih bertendensi pasrah kepada nasib dan hukum

adat yang membelenggu.

7. Faktor lingkungan : anak dari keluarga pengamen telah mendidik

anak menjadi pengamen pula.

8. Faktor agama : kurangnya pemahaman agama, tipisnya iman dan

kurang tabah dalam menghadapi cobaan hidup.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan faktor-faktor yang

menyebabkan munculnya pengamen adalah adanya dua faktor, yaitu intern

dan ekstern dimana faktor intern antara lain kemalasan,dan bahkan

kemandirian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung

dengan orang lain, dan faktor ekstern yaitu meliputi kondisi ekonomi.

2.1.5 Tinjauan Tentang Tari Topeng

Tari topeng adalah salah satu tarian tradisional yang ada di Cirebon.

Tari ini dinamakan tari topeng karena ketika beraksi sang penari memakai

topeng. Kesenian tari topeng Cirebon menjalankan sisi dakwah keagamaan

mempunyai empat tingkatan yang biasa disebut : Sareat, Tarekat, Hakekat

dan Ma’ripat.

Mengulas kesenian Tari Topeng Cirebon maka tidak bisa lepas dari

perjalanan sejarah berdirinya Penguasa Islam di daerah ini. Pada saat

berkuasanya Sunan Gunung Jati sebagai Pimpinan Islam di Cirebon, maka

datanglah percobaan untuk meruntuhkan kekuasaan Cirebon di Jawa Barat.

Tokoh pelakunya adalah Pangeran Welang dari daerah Karawang. Tokoh ini

ternyata sangat sakti dan memiliki pusaka sebuah pedang bernama Curug

Sewu. Penguasa Cirebon beserta para pendukungnya tidak ada yang bisa

menandingi kesaktian Pangeran Welang. dalam keadaan kritis maka

diputuskan bahwa utnuk menghadapi musuh yang demikian saktinya harus

dihadapi dengan diplomasi kesenian. Setelah disepakati bersama antara

Sunan Gunung Jati, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Kalijaga maka

terbentuklah team kesenian dengan penari yang sangat cantik yaitu Nyi Mas

Gandasari dengan syarat penarinya memakai kedok/topeng.

Mulailah team kesenian ini mengadakan pertunjukan ke setiap tempat

seperti lazimnya sekarang disebut ngamen. dalam waktu singkat team

kesenian ini menjadi terkenal sehinga Pangeran Walang pun penasaran dan

tertarik untuk menontonnya. Setelah pangeran Walang menyaksikan sendiri

kebolehan sang penari, seketika itu pula dia jatuh cinta, Nyi Mas Gandasari

pun berpura – pura menyambut cintanya dan pada Saat Pangeran Walang

Sewu. Pangeran Walang tanpa pikir panjang menyerahkan pedang pusaka

tersebut bersamaan dengan itu maka hilang semua kesaktian Pangeran

Walang.

Dalam keadaan lemah lunglai tidak berdaya Pangeran Walang

menyerah total kepada sang penari Nyi Mas gandasari dan memohon ampun

kepada Sunan Gunung Jati agar tidak dibunuh. Sunan Gunung Jati memberi

ampun dengan syarat harus memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama

Islam Pangeran Walang dijadikan petugas pemungut cukai dan dia berganti

nama menjadi Pangeran Graksan. Sedangkan para pengikut Pangeran

Walang yang tidak mau memeluk agama Islam tetapi ingin tinggal di

Cirebon, oleh Sunan Gunung Jati diperintahkan untuk menjaga keraton –

keraton Cirebon dan sekitarnya.

Melihat keberhasilan misi kesenian topeng bisa dijadikan penangkal

serangan dari kekuatan – kekuatan jahat maka pihak penguasa Cirebon

menerapkan kesenian topeng ini untuk meruat suati daerah yang dianggap

angker. Dan kelanjutannya kesenian topeng ini masih digunakan di desa –

desa untuk upacara ngunjung, nadran, sedekah bumi dan lain – lainnya.

Setelah masyarakat menerima tradisi meruat itu, di samping harus ada

pagelaran wayang kulit juga harus menampilkan tari topeng, maka tumbuh

suburlah penari – penari topeng di Cirebon. Namun yang mula – mula

sebelum pentas wayang, pada siang hari sang dalang harus menari topeng

terlebih dahulu. Oleh karenanya para dalang wayang kulit yang lahir sebelum

tahun 1930 diwajubkan untuk mendalami tari topeng terlebih dahulu sebelum

menjadi dalang wayang kulit. Dalam hubungannya pihak keraton selalu

melibatkan kesenian untuk media dakwah dalam penyebaran agama Islam,

dan pihak keraton memberikan nama Ki Ngabei untuk seniman yang juga

berdakwah.3

Dalam tarian ini, terdapat beraneka macam warna topeng dan dari

masing-masing warna topeng yang dikenakan mewakili karakter tokoh yang

dimainkan, sebut saja misalnya warna putih. Warna ini melambangkan tokoh

yang punya karakter lembut dan alim. Sedangkan topeng warna biru, warna

itu menggambarkan karakter sang ratu yang lincah dan anggun. Kemudian

yang terakhir, warna merah menggambarkan karakter yang berangasan

(tempramental) dan tidak sabaran. Dan busana yang dikenakan penari sendiri

adalah biasanya selalu memiliki unsur warna kuning, hijau dan merah yang

terdiri dari toka-toka, apok, kebaya, sinjang, dan ampreng.4

Tari Topeng ini sesungguhnya secara filsafat menggambarkan

perwatakan kehidupan manusia.

3

http://blesak.wordpress.com/2009/01/27/sejarah-topeng-cirebon/ diakses pada 11/05/12 pukul 23:55WIB

4

1. Tari Panji : menggambarkan manusia yang suci layaknya seorang prabu, pemimpin yang arif, adil dan bijaksana dan selalu mengerjakan perbuatan

yang baik.

2. Tari Samba : menggambarkan gemerlapnya keduniawian, harta benda,

wanita, bermewah - mewah, glamour. Oleh karena itu tarian ini kelihatan

lincah dan kaya akan gerak dan irama.

3. Tari Tumenggung : adalah gambaran dari sikap kehidupan prajurit dan

kepahlawanan yang gagah berani. penuh dedikasi, loyalitas dan tanggung

jawab yang tinggi.

4. Tari Kelana / Rahwana : menggambarkan angkara murka, watak manusia yang serakah dan menghalalkan segala cara demi mewujudkan

ambisi pribadinya. Namun dia juga adalah pemimpin yang kaya raya,

memiliki keduniawian yang tangguh.

Melihat tradisi seni tari topeng, pengamatan kita tidak bisa lepas dengan

perlengkapan yang dipakai seperti tersebut di bawah ini :

1. Kedok / Topeng yang terbuat dari kayu dan cara memakainya dengan

menggigit bantalan karet pada bagian dalam nya.

2. Sobra sebagai penutup kepala yang dilengkapi dengan jamangan dan dua

buah sumping.

3. Baju yang berlengan.

4. Dasi yang di lengkapi dengan peniti ukon (mata uang jaman dulu )

6. Ikat pinggang stagen yang dilengkapi badong.

7. Celana sebatas bawah lutut.

8. Sampur / selendang

9. Gelang tangan

10.Keris

11.Kaos kaki putih sampai lutut

12.Kain batik

13.Kadang - kadang dilengkapi dengan boro (epek)5

2.2 Kerangka Pemikiran 2.2.1 Kerangka Teoritis

Menurut RMA. Harymawan mengenai dalam bukunya yang berjudul Dramaturgi:

”Dramaturgi adalah ajaran tentang masalah hukum, dan konvensi atau persetujuan drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani yaitu

dramoai yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, beraksi dan

sebagainya: dan “drama” berarti : perbuatan, tindakan.” (RMA.

Harymawan, 1986 : 1).

Dramaturgi berasal dari bahasa Inggris dramaturgy yang berarti seni atau

teknik penulisan drama dan penyajiannya dalam bentuk teater. Berdasar

pengertian ini, maka dramaturgi membahas proses penciptaan teater mulai dari

penulisan naskah hingga pementasannya.

5

Perspektif drmaturgi dari Goffman merupakan pendekatan yang lahir

dari pengembangan Teori Interaksi Simbolik. Dramaturgi sendiri diartikan

sebagai suatu model untuk mempelajari tingkah laku manusia, tentang

bagaimana manusia itu menetapkan arti kepada hidup mereka. Dan

pendekatan dramaturgis Goffman khususnya berintikan pandangan bahwa

ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan

yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya (Mulyana, 2008: 107).

Deddy Mulyana dalam bukunya Metode Penelitian Komunikasi

menjelaskan bahwa tidak hanya ada dua panggung saja tetapi ada panggung lain

di luar daripada back stage dan front stage yaitu middle stage (Mulyana, 2008:

58). Berikut gambaran tentang tiga panggung yang dilalui oleh seorang aktor

yaitu:

1. Panggung Belakang (Back Stage)

Panggung belakang adalah wilayah dimana seorang aktor dapat

menampilkan wajah aslinya. Di panggung ini juga seorang aktor menunjukan

kepribadian aslinya pada masyarakat sekitar (Mulyana, 2008: 58).

2. Panggung Tengah (Middle Stage)

Merupakan sebuah panggung lain di luar panggung resmi saat sang actor

mengkomunikasikan pesan-pesannya, yakni panggung depan (front stage) saat

mereka beraksi di depan khalayak tetapi juga di luar panggung belakang (back