HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI ORAL DENGAN TIMBULNYA PENYAKIT JANTUNG BAWAAN

TIPE KONOTRUNKAL

TESIS

MARS NASHRAH ABDULLAH 087103001/IKA

PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK – SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI ORAL DENGAN TIMBULNYA PENYAKIT JANTUNG BAWAAN

TIPE KONOTRUNKAL

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Kedokteran Klinik di Bidang Ilmu Kesehatan Anak / M.Ked (Ped) pada Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara

MARS NASHRAH ABDULLAH 087103001/IKA

PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK – SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Judul Tesis : Hubungan penggunaan kontrasepsi oral dengan timbulnya penyakit jantung bawaan tipe konotrunkal

Nama Mahasiswa : Mars Nashrah Abdullah Nomor Induk Mahasiswa : 087103001

Program Magister : Magister Kedokteran Klinik Konsentrasi : Kesehatan Anak

Menyetujui Komisi Pembimbing

Ketua

Dr. Muhammad Ali, SpA(K)

Anggota

Dr. Hj. Melda Deliana, SpA(K)

Ketua Program Magister Ketua TKP-PPDS

PERNYATAAN

HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI ORAL DENGAN TIMBULNYA PENYAKIT JANTUNG BAWAAN

TIPE KONOTRUNKAL

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Medan, November 2012

Telah diuji pada

Tanggal: 2 Oktober 2012

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : dr. Muhammad Ali, SpA(K) ………

Anggota : 1. dr. Hj. Melda Deliana, SpA(K) ………

2. Prof. dr. Harris Hasan, SpPD, SpJP(K) ………

3. Prof. dr. Hj. Rafita Ramayati, SpA(K) ………

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya serta telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga

dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dan merupakan tugas

akhir pendidikan Magister Kedokteran Klinik Konsentrasi Ilmu Kesehatan

Anak di FK-USU / RSUP H. Adam Malik Medan.

Penulis menyadari penelitian dan penulisan tesis ini masih jauh dari

kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan, oleh sebab itu dengan segala

kerendahan hati penulis mengharapkan masukan yang berharga dari semua

pihak di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyatakan

penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pembimbing utama dr. Muhammad Ali, SpA(K) dan dr. Hj. Melda

Deliana, SpA(K), yang telah memberikan bimbingan, bantuan serta

saran-saran yang sangat berharga dalam pelaksanaan penelitian dan

penyelesaian tesis ini.

2. Prof. dr. H. Munar Lubis, SpA(K), selaku Ketua Departemen Ilmu

Medan yang telah memberikan bantuan dalam penelitian dan

penyelesaian tesis ini.

3. Prof. dr. Harris Hasan, SpPD, SpJP(K), Prof. dr. Hj. Rafita Ramayati,

SpA(K), dan dr. Selvi Nafianti, SpA(K) yang sudah membimbing saya

dalam penyelesaian tesis ini.

4. Seluruh staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK USU /

RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memberikan sumbangan

pikiran dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis ini.

5. Teman-teman yang tidak mungkin bisa saya lupakan yang telah

membantu saya dalam keseluruhan penelitian maupun penyelesaian

tesis ini, Tri Faranita, Karina, Putri Amelia, Fereza, Ade Amelia, kak

Windya, bang Hendri, Ifo, Lina, Nur’aini, Yuni, Meirina, Hafaz,

Marlisye, Yanti, Arida, Winra, Nelly dan Paulin. Terimakasih untuk

kebersamaan kita dalam menjalani pendidikan selama ini.

6. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang

telah memberikan bantuan dalam terlaksananya penelitian serta

penulisan tesis ini.

Kepada yang sangat saya cintai dan hormati, orangtua saya Drs. H.

Abdullah Rayeuk, MM dan Hj. Salwiyah A. Wahab serta mertua saya Alm.

tercinta Edhy Almanar, SIP, yang dengan segala pengertian dan bantuannya

baik moril maupun materil membuat saya mampu menyelesaikan tesis ini.

Begitu juga buat anakku tersayang, Nashed Bayazid Ali yang merupakan

sumber kekuatan dan semangat bagi saya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga penelitian dan tulisan ini

dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2012

DAFTAR ISI

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kontrasepsi Oral 6

2.2. Embriogenesis Jantung 8

2.3. Penyakit Jantung Bawaan Tipe Konotrunkal 14

2.4. Patofisiologi dan Hubungan Kontrasepsi oral dengan Penyakit Jantung Bawaan Tipe Konotrunkal 18

2.5. Kerangka Konseptual 22

BAB 5. PEMBAHASAN 37

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan 45

6.2. Saran 45

RINGKASAN 46

DAFTAR PUSTAKA 48

Lampiran

1. Personil Penelitian

2. Biaya Penelitian

3. Jadwal Penelitian

4. Lembar Penjelasan kepada Orang Tua 5. Lembar Persetujuan

6. Lembar Kuesioner

7. Persetujuan Komite Etik

8. Data Karakteristik Sampel

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Proporsi penyakit jantung pada bayi lahir hidup

dengan PJB 18

Tabel 4.1. Karakteristik responden 33

Tabel 4.2. Hubungan penggunaan kontrasepsi oral dan

PJB tipe konotrunkal 35

Tabel 4.3. Perbedaan lama penghentian penggunaan

kontrasepsi oral pada PJB tipe konotrunkal 35

Tabel 4.4. Perbedaan lama penggunaan kontrasepsi oral

DAFTAR GAMBAR

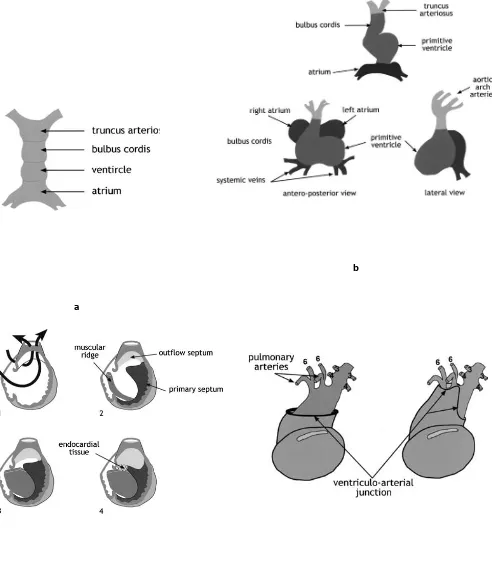

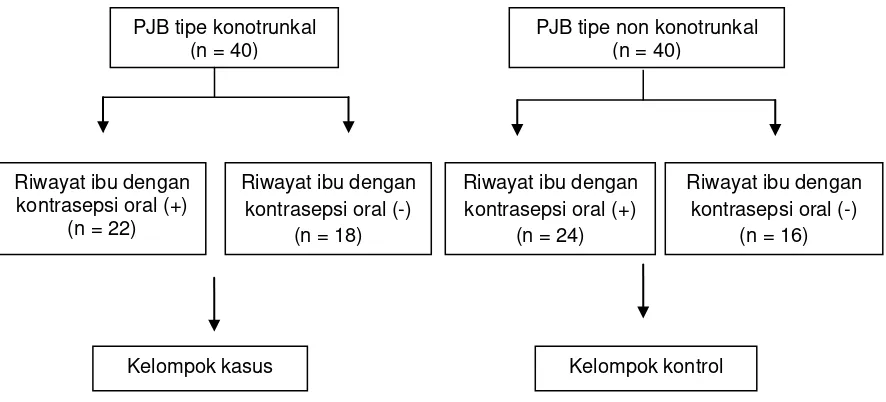

Gambar 2.1. Embriogenesis Jantung 13

Gambar 2.2. Perkembangan jantung sesuai usia kehamilan

dan kelainan yang dapat ditimbulkan 21 Gambar 4.1. Profil Penelitian 32

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

PKBI : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

KB : Keluarga Berencana

PJB : Penyakit Jantung Bawaan

AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

mg : Miligram

µg : Mikrogram

mm : Milimeter

NC : Neural crest

TOF : Tetralogi of Fallot

DORV : Double Outlet Right Ventricle

VSD : Ventricular Septal Defect

TGA : Transpotition of The Great Arteries

PTA : Persistent Truncus Arteriosus

PDA : Patent Ductus Arteriosus

FDA : The US Food and Drug Administration

% : Persen

RSUP : Rumah Sakit Umum Pusat

n : Jumlah sampel

Zα : Deviat baku normal untuk α

Zβ : Deviat baku normal untuk β

α : Kesalahan tipe I

β : Kesalahan tipe II

OR : Odd Ratio

P : Tingkat kemaknaan

Rp : Rupiah

SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

IRT : Ibu rumah tangga

PNS : Pegawai Negeri Sipil

IDR : Indonesia Rupiah

min : Minimal

max : Maximal

IK : Interval kepercayaan

dkk : Dan kawan-kawan

ABSTRAK

Latar Belakang. Penyakit Jantung Bawaan (PJB) memberikan beberapa gambaran kelainan pada bayi dan merupakan penyebab kematian yang sering terjadi diantara malformasi kongenital. Kelainan konotrunkal adalah bagian PJB yang meliputi masalah outflow tract dan pembuluh darah besar. Paparan kontrasepsi oral sebelum kehamilan merupakan faktor risiko terjadinya PJB tipe konotrunkal.

Tujuan. Untuk menilai efek paparan hormonal kontrasepsi oral sebelum kehamilan terhadap timbulnya risiko PJB tipe konotunkal.

Metode. Studi case control dilakukan mulai Juli 2010 sampai Juli 2011 di RSUP H. Adam Malik. Sampel diambil secara randomisasi dan dibagi ke dalam dua kelompok. Penyakit jantung bawaan tipe konotrunkal sebagai kelompok kasus dan tipe non konotrunkal sebagai kontrol. Kedua kelompok mempunyai ibu dengan atau tanpa riwayat menggunakan kontrasepsi oral sebelum kehamilan. Orang tua mengisi kuisioner dan juga diwawancarai. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square, t test independent, dan uji Mann Whitney.

Hasil. Besar sampel sebanyak 80 orang dengan 40 orang tiap kelompok. Paparan kontrasepsi oral pada tipe konotrunkal diketahui sebanyak 62% dan 60% pada kelompok non konotrunkal,dengan OR 0.82; IK 95% 0.33 - 1.98. Lama penggunaan kontrasepsi oral sebelum kehamilan adalah 19.1 bulan pada kelompok kasus dan 18.8 bulan pada kontrol (P=0.87).

Kesimpulan. Paparan kontrasepsi oral sebelum kehamilan tidak meningkatkan risiko terjadinya PJB tipe konotrunkal.

Kata kunci: Paparan kontrasepsi oral, Penyakit Jantung Bawaan tipe konotrunkal

ABSTRACT

Background Congenital heart disease (CHD) represent some of the more prevalent malformations among live births and remain the leading cause of death from congenital malformations. Conotruncal anomalies comprise a diverse group of congenital heart defects involving the outflow tracts of the heart and the great vessels. Oral contraceptive exposure before pregnancy is one of the risk factor for conotruncal type CHD.

Objective To evaluate the effect of hormonal exposure due to oral contraceptive before pregnancy in the risk of conotruncal type CHD to the child.

Methods A case control study was conducted from July 2010 until July 2011 in Haji Adam Malik Hospital. Subjects with congenital heart defect were divided into two groups. Conotruncal type CHD as case group and non conotruncal type as control. Both of groups with or without history of oral contraceptive use before pregnancy. Parents were interviewed using a questionnaire. All statistical analyses were assessed using Chi Square test, Student t test and Mann Whitney test.

Results A total of 80 subjects were eligible, 40 subjects in each group. Exposure to oral contraceptive among conotruncal and non conotruncal type CHD were 62% and 60%, respectively (OR 0.82; 95% CI 0.33 to 1.98). The duration of oral contraceptive before pregnancy was 19.1 month for cases and 18.8 for controls (P=0.87).

Conclusions Oral contraceptive exposure before pregnancy does not appear to increase the risk of conotruncal type CHD.

ABSTRAK

Latar Belakang. Penyakit Jantung Bawaan (PJB) memberikan beberapa gambaran kelainan pada bayi dan merupakan penyebab kematian yang sering terjadi diantara malformasi kongenital. Kelainan konotrunkal adalah bagian PJB yang meliputi masalah outflow tract dan pembuluh darah besar. Paparan kontrasepsi oral sebelum kehamilan merupakan faktor risiko terjadinya PJB tipe konotrunkal.

Tujuan. Untuk menilai efek paparan hormonal kontrasepsi oral sebelum kehamilan terhadap timbulnya risiko PJB tipe konotunkal.

Metode. Studi case control dilakukan mulai Juli 2010 sampai Juli 2011 di RSUP H. Adam Malik. Sampel diambil secara randomisasi dan dibagi ke dalam dua kelompok. Penyakit jantung bawaan tipe konotrunkal sebagai kelompok kasus dan tipe non konotrunkal sebagai kontrol. Kedua kelompok mempunyai ibu dengan atau tanpa riwayat menggunakan kontrasepsi oral sebelum kehamilan. Orang tua mengisi kuisioner dan juga diwawancarai. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square, t test independent, dan uji Mann Whitney.

Hasil. Besar sampel sebanyak 80 orang dengan 40 orang tiap kelompok. Paparan kontrasepsi oral pada tipe konotrunkal diketahui sebanyak 62% dan 60% pada kelompok non konotrunkal,dengan OR 0.82; IK 95% 0.33 - 1.98. Lama penggunaan kontrasepsi oral sebelum kehamilan adalah 19.1 bulan pada kelompok kasus dan 18.8 bulan pada kontrol (P=0.87).

Kesimpulan. Paparan kontrasepsi oral sebelum kehamilan tidak meningkatkan risiko terjadinya PJB tipe konotrunkal.

Kata kunci: Paparan kontrasepsi oral, Penyakit Jantung Bawaan tipe konotrunkal

ABSTRACT

Background Congenital heart disease (CHD) represent some of the more prevalent malformations among live births and remain the leading cause of death from congenital malformations. Conotruncal anomalies comprise a diverse group of congenital heart defects involving the outflow tracts of the heart and the great vessels. Oral contraceptive exposure before pregnancy is one of the risk factor for conotruncal type CHD.

Objective To evaluate the effect of hormonal exposure due to oral contraceptive before pregnancy in the risk of conotruncal type CHD to the child.

Methods A case control study was conducted from July 2010 until July 2011 in Haji Adam Malik Hospital. Subjects with congenital heart defect were divided into two groups. Conotruncal type CHD as case group and non conotruncal type as control. Both of groups with or without history of oral contraceptive use before pregnancy. Parents were interviewed using a questionnaire. All statistical analyses were assessed using Chi Square test, Student t test and Mann Whitney test.

Results A total of 80 subjects were eligible, 40 subjects in each group. Exposure to oral contraceptive among conotruncal and non conotruncal type CHD were 62% and 60%, respectively (OR 0.82; 95% CI 0.33 to 1.98). The duration of oral contraceptive before pregnancy was 19.1 month for cases and 18.8 for controls (P=0.87).

Conclusions Oral contraceptive exposure before pregnancy does not appear to increase the risk of conotruncal type CHD.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaran Data Populasi Dunia pada tahun 2000 menunjukkan Indonesia

berada pada peringkat kelima dalam hal jumlah penduduk terbanyak, yaitu

sebesar 237 500 000 jiwa. Untuk menekan penambahan penduduk tersebut,

maka pada tanggal 23 Desember 1957 telah didirikan suatu Perkumpulan

Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), yang menjadi awal terbentuknya

program nasional Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Tujuan program KB

adalah memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan keluarga, serta

mengurangi angka kelahiran untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan

bangsa.

Program Nasional KB di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

“Keluarga Berkualitas tahun 2015”. Metode yang digunakan adalah dengan

alat kontrasepsi yang dipakai oleh pasangan suami istri dan bertujuan untuk

menekan angka kehamilan serta laju pertambahan penduduk. 1

Kontrasepsi hormon merupakan salah satu metode kontrasepsi yang

paling efektif dan reversibel untuk mencegah terjadinya konsepsi. Jenis

hormon yang terdapat dalam kontrasepsi hormonal adalah jenis hormon

sintetik. Kontrasepsi hormonal paling sering digunakan dan efektif adalah

darurat, mudah dihentikan setiap saat, dan kesuburan segera kembali

setelah penggunaan pil dihentikan. Kontrasepsi oral terdiri atas komponen

estrogen dan progestagen (progesteron sintetik), atau salah satu dari

komponen itu.

Kelainan kongenital merupakan kelainan pertumbuhan dan

perkembangan struktur bayi yang terjadi sejak awal konsepsi sel telur. Bila

ditemukan satu kelainan kongenital pada bayi baru lahir, perlu

dipertimbangkan kemungkinan adanya kelainan kongenital lainnya. 1-3

Penyakit Jantung Bawaan (PJB) merupakan kelainan jantung yang

terjadi sejak dalam kandungan dan ditemukan sepertiga dari semua kelainan

kongenital mayor. Penyebab terjadinya kelainan jantung sebagian besar

belum diketahui. Penggunaan obat anti kejang, konsumsi alkohol, antibiotika,

sedatif, golongan kortikosteroid, narkotika, dan terapi hormonal selama fase

pembentukan organ jantung dapat meningkatkan risiko terjadinya PJB. 4,5

Proses teratogenesis pada manusia sampai saat ini masih belum

diketahui secara pasti, dan hal ini mempengaruhi angka kejadian kelainan

kongenital secara epidemiologi. Berdasarkan beberapa penelitian tentang

kelainan kongenital dikatakan bahwa:

5

1. Kerentanan tergantung pada faktor genotip dan interaksi dengan

lingkungan.

4

2. Kelainan tergantung pada usia kehamilan saat terjadi paparan

3. Agen teratogenik bekerja secara potensial melalui jalur tertentu pada

saat sel dan jaringan berkembang.

4. Agen dapat mencapai jaringan tergantung dari sifat alamiah (seperti

ukuran molekul dan pengaruh faktor biomekanik pada permukaan sel).

5. Proses embriotoksik tergantung pada banyaknya bahan paparan yang

terjadi.

Pada proses terbentuknya PJB, janin mengalami kelainan jantung

akibat kegagalan diferensiasi lapisan germinal dan pembentukan organ

jantung lengkap. Proses ini berlangsung pada usia janin 19 sampai 45 hari

dalam kandungan. Namun kapan awal terjadinya paparan tidak selalu

diketahui dan hal ini akan mempengaruhi perkembangan organ.4 Paparan

yang terjadi sebelum atau selama kehamilan dapat mempengaruhi proses

pembentukan organ jantung.4,5

Kontrasepsi oral diduga mempunyai efek teratogen dan mutagen,

terutama pada kontrasepsi yang mengandung progesteron. Sifat teratogen

progesteron sampai saat ini belum dapat diketahui secara pasti karena

penelitian yang dilakukan selama ini terbatas pada binatang percobaan.

Kadar hormonal yang menetap setelah menghentikan kontrasepsi oral

ataupun paparan progesteron selama kehamilan sampai saat ini masih dalam

tahap penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah

penelitian, apakah penggunaan kontrasepsi oral berhubungan dengan

timbulnya PJB tipe konotrunkal pada anak?

1.3. Hipotesis

Penggunaan kontrasepsi oral sebelum kehamilan berhubungan dengan

timbulnya PJB tipe konotrunkal pada anak.

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara penggunaan kontrasepsi oral sebelum

kehamilan dengan timbulnya PJB tipe konotrunkal pada anak.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Di bidang akademik/ilmiah: meningkatkan pengetahuan peneliti di

bidang kardiologi anak, khususnya dalam pengaruh penggunaan

kontrasepsi oral dengan timbulnya PJB tipe konotunkal pada anak.

1.5.2. Di bidang pelayanan masyarakat: meningkatkan kualitas peningkatan

kesehatan anak khususnya mengenai PJB tipe konotrunkal pada

1.5.3. Di bidang pengembangan penelitian: memberikan masukan mengenai

pengaruh penggunaan kontrasepsi oral dengan timbulnya PJB tipe

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kontrasepsi Oral

Pada tahun 1921 dilakukan studi pertama dengan melakukan transplantasi

ovarium binatang percobaan yang sedang hamil kepada binatang lain dari

spesies sama. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi kemandulan sementara

pada binatang yang menerima transplantasi tersebut. Selanjutnya pada tahun

1930 telah dilakukan isolasi progesteron dan untuk penelitian berikutnya

ditemukan bahwa progesteron dan estrogen dapat menghambat ovulasi.

Pada penelitian yang dilakukan awal tahun 1950 diketahui bahwa

pemberian progesteron per oral pada hari ke 5 sampai ke 25 siklus haid

dapat menghambat ovulasi, sehingga dapat digunakan untuk keperluan

kontrasepsi.

6

1,6 Pengetahuan ini menjadi dasar untuk menggunakan

kombinasi estrogen dan progesteron sebagai kontrasepsi sebagai salah satu

cara mencegah terjadinya ovulasi.

Kontrasepsi dapat dilakukan dengan cara pantang berkala, obat

spermatisid/pil vagina, kondom, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR),

kontrasepsi hormonal dan sterilisasi. 1

Kontrasepsi hormonal dapat diberikan secara oral dan suntikan.

Kontrasepsi oral yang diproduksi adalah dalam bentuk pil. Pil hormonal untuk

kontrasepsi yang digunakan saat ini tidak berasal dari estrogen dan

progesteron sintetik yang dipakai, yaitu yang berasal dari 19 nor-testosteron

dan 17 alfa-asetoksi-progesteron. Derivat 19 nor-testosteron yang sekarang

banyak digunakan untuk pil kontrasepsi adalah noretinodrel, norethindron

asetat, etinodiol diasetat, dan norgestrel.6,7 Sedangkan yang berasal dari 17

alfa-asetoksi-progesteron tidak digunakan lagi karena ditemukan efek

karsinogenik pada binatang percobaan.

Estrogen yang banyak digunakan untuk pil kontrasepsi adalah etinil

estradiol dan mestranol. Setiap zat ini mempunyai ikatan etinil sehingga tidak

mudah berubah dalam sistem vena portal bila digunakan secara oral dan

mempunyai waktu paruh yang cukup lama dalam darah. 7

2,3,6 Dalam darah 19

nor-testosteron akan berikatan dengan globulin sedangkan turunan estrogen

diikat oleh albumin.7

Pil hormonal yang diproduksi terdiri atas komponen estrogen dan

progestagen (progesteron sintetik), atau salah satu dari komponen itu.

1,2,7 Pil

yang terdiri dari etinilestradiol atau mestranol dengan salah satu progestagen

pada setiap tablet dalam dosis tertentu disebut dengan pil kombinasi. Pil

sekuensial merupakan pil yang berisi estrogen pada tablet untuk 14 sampai

16 hari, dan mengandung estrogen dan progestagen untuk 5 sampai 7 hari.

Pil mini hanya berisi progestagen dalam dosis kecil. Pil ini digunakan tanpa

masa istirahat yang terdiri dari 35 tablet.

atau 7 tablet terakhir berupa plasebo sehingga tidak perlu lagi masa istirahat

6 atau 7 hari.1,2 Pil kombinasi merupakan bentuk yang paling banyak

digunakan. Setiap tablet mengandung 20 sampai 100 μg etinilestradiol dan

progestagen dengan dosis tertentu.

Pada beberapa kondisi, kadar progesteron akan menetap di dalam

tubuh sehingga meskipun penggunaannya telah dihentikan masih

mempunyai efek kontrasepsi yang berbeda antar individu. 1

1 Kadar hormonal

yang menetap diduga sebagai penyebab terjadinya PJB tipe konotrunkal.4

2.2. Embriogenesis Jantung

Neural crest (NC) adalah sel neural awal yang mempengaruhi perkembangan

organ tubuh manusia. Pada proses perkembangannya NC membentuk tiga

cabang, yaitu bagian kepala, tengah dan ekor.9 Setiap bagian ini

berhubungan dengan neural tube melalui rhombomere. Bagian kepala

dihubungkan dengan rhombomere 2, bagian tengah dengan rhombomere 4,

dan bagian ekor dengan rhombomeres 6-8. Cardiac neural crest merupakan

bagian ekor yang paling ujung.9,10

Cardiac neural crest adalah bagian NC yang akan melalui

epithelial-mesenchymal transformation (EMT) untuk bermigrasi menuju jantung,

melewati arkus faringeal 3, 4, dan 6. Bagian ini disebut CNC karena sel

darah besar membentuk outflow septum dan fleksus parasimpatetik ganglia

kolinergik.11

Peranan NC pada perkembangan jantung diketahui berdasarkan

penelitian yang dilakukan pada embrio ayam percobaan. Penelitian ini

menunjukkan bahwa cardiac neural crest berperan pada proses septasi

outflow jantung dan perkembangan arkus aorta.

11,12 Pada penelitian lain yang

dilakukan dengan menggunakan tikus percobaan diketahui bahwa cardiac

neural crest mempengaruhi perkembangan septasi outflow dan tidak

berpengaruh pada perkembangan miokardium atau endokardium.13,14

Proses embriogenesis jantung merupakan serangkaian peristiwa yang

kompleks dan dibagi menjadi empat tahap (Gambar 2.1), yaitu:

1. Tubing

Pada awalnya jantung berupa tabung lurus yang berasal dari fusi

sepasang primordil yang simetris. Pada tabung tersebut terdapat

beberapa dilatasi, yaitu atrium primitif, berupa komponen ventrikel

yang terdiri dari segmen inlet serta outlet, dan trunkus arteriosus.

Trunkus adalah bagian distal bulbus jantung dan konus adalah bagian

proksimal bulbus. Trunkus tersebut merupakan bakal aorta dan arteri

Bagian distal trunkus arteriosus kemudian bergabung dengan

arkus aorta dan aorta desenden. Proses ini terjadi saat embrio berusia

6 minggu dengan panjang lebih kurang 10 mm.

2. Looping

15,16

Pada tahap ini terjadi proses looping antara atrium dengan komponen

inlet ventrikel, dan antara komponen inlet dengan outlet ventrikel.

Sinus venosus menjadi bagian ujung tabung yang terfiksasi.

Perkembangan yang bertahap menyebabkan atrium primitif bergeser

ke arah sinus venosus sehingga terbentuk lengkungan ke kanan

antara atrium dan segmen inlet ventrikel. Pada komponen inlet dan

outlet ventrikel juga terbentuk lengkung sehingga trunkus berada di

depan dan kanan kanalis atrioventrikularis.

3. Septasi

16

Tahap ini merupakan tahap septasi pada segmen atrium, ventrikel,

dan trunkus arteriosus. Perubahan segmen atrium sangat tergantung

pada reorganisasi sistem vena. Sistem vena yang simetris mengalami

lateralisasi, dengan anastomosis dari kiri ke kanan pada daerah

kepala dan abdomen. Kanalis atrioventrikularis dibagi oleh bantalan

endokardium superior dan inferior yang bersatu di tengah menjadi

orifisium kanan dan kiri.15

Atrium primitif disekat septum primum yang berkembang dari

primum dan bantalan endokardium disebut ostium primum.

Selanjutnya fusi septum primum dan bantalan endokardium menutup

ostium primum. Tepi atas septum terlepas ke bawah sehingga

membentuk foramen sekundum yang berfungsi untuk

mempertahankan hubungan interatrial. Lipatan yang terbentuk di

kanan dinding atrium primitif menutup foramen sekundum dan

melapisi bagian bawah septum primum. Celah yang terletak diantara

kedua sekat ini disebut foramen ovale.16

Pada komponen outlet dan inlet ventrikel akan terbentuk

kantung-kantung. Kantung yang terbentuk dari komponen inlet

menjadi daerah trabekular ventrikel kiri dan komponen outlet menjadi

trabekular kanan. Proses ini menyebabkan terbentuknya septum

trabekular yang selanjutnya menjadi bagian bawah cincin lubang

antara komponen inlet dan outlet ventrikel.

Septasi trunkus arteriosus terjadi dengan terbentuk dan

berfusinya tonjolan-tonjolan endokardial yang dimulai dari segmen

outlet ventrikel. Pada awal proses seperti spiral dan saat fusi menjadi

septum yang lurus. Septum yang kemudian menjadi pemisah aorta

dan arteri pulmonalis berasal dari perlekatan antara dinding trunkus

yang disebut dengan septum infundibular. Proses ini menyebabkan

4. Migrasi

Pada tahap ini terjadi pergeseran segmen inlet ventrikel sehingga

orifisium atrioventrikular kanan akan berhubungan dengan daerah

trabekular ventrikel kanan. Pada saat yang sama terbentuk septum

inlet antara orifisium atrioventrikular kanan dan kiri.

Aortic outflow tract akan bergeser ke arah ventrikel kiri dengan

absorbsi dan perlekatan dari lengkung jantung bagian dalam (inner

heart curvature). Pergeseran ini menyebabkan septum outlet berada

pada satu garis dengan septum inlet dan septum trabekular.

Selanjutnya aortic outflow tract dan pulmonary outflow tract bergabung

dengan arkus aorta ke 6 pada bagian yang berbeda. Pada masa janin

selanjutnya arkus ini berfungsi sebagai duktus arteriosus yang

menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta desendens. 16

b

2.3. Penyakit Jantung Bawaan Tipe Konotrunkal

Penyakit Jantung Bawaan tipe konotrunkal merupakan kelainan struktur

jantung dan atau pembuluh darah yang disebabkan kerusakan maupun

kegagalan pada outflow ventrikular.10 Beberapa kelainan outflow jantung

menunjukkan gambaran patogenesis embrionik spesifik, termasuk

hubungannya dengan cardiac neural crest. Pada penelitian yang dilakukan

dengan menggunakan embrio ayam ditemukan bahwa ablasi cardiac neural

crest akan menimbulkan kelainan outflow jantung. Kelainan yang sering

dijumpai adalah PJB tipe konotrunkal.11,12

Penyakit Jantung Bawaan tipe konotrunkal yang dapat dijumpai pada

anak, yaitu:

1. Tetralogy of Fallot

Tetralogy of Fallot (TOF) terjadi pada 10% kasus PJB dan merupakan

PJB yang paling banyak ditemukan. Pada TOF terdapat kombinasi 4

hal yang tidak normal yaitu defek septum ventrikel, overriding aorta,

stenosis pulmonal, serta hipertrofi ventrikel kanan.17,18

Manifestasi klinis berupa sianosis, takipnea dan jari tabuh.

Penderita dapat mengalami serangan sianotik yaitu suatu keadaan

serangan biru tiba-tiba dimana anak tampak lebih biru, pernafasan

cepat, gelisah, kesadaran menurun, dan kadang-kadang disertai

kejang. Hal ini dapat terjadi akibat menangis, buang air besar,

akibat meningkatnya pirau kanan ke kiri yang tiba-tiba, sehingga

terjadi penurunan aliran darah ke paru yang berakibat hipoksemia

berat. Keadaan ini dapat teratasi secara spontan, tetapi pada

serangan yang hebat dapat berakhir koma bahkan kematian.

2. Double Outlet Right Ventricle

17-19

Double outlet right ventricle (DORV) dapat terjadi lebih kurang 1% dari

PJB. Pada DORV kedua arteri besar dan konusnya keluar dari

ventrikel kanan. Posisi kedua arteri besar ini bersebelahan, dengan

aorta umumnya terletak di kanan arteri pulmonal. Katup aorta dan

pulmonal letaknya sama tinggi dan tidak ada kesinambungan fibrus

antara katup semilunar dan katup atrioventrikular.17

Kelainan ini dibagi atas 4 kelompok berdasarkan letak defek

septum ventrikel dan ada tidaknya stenosis pulmonal, yaitu subaortik,

subpulmonik, doubly committed, dan remote (jauh). Gambaran klinis

tergantung pada kelainan hemodinamik yang terjadi, gejala dapat

menyerupai Ventricular Septal Defect (VSD), Transposition of the

Great Arteries (TGA) atau TOF.

17,20

3. Transposition of the Great Arteries

Transposition of the Great Arteries (TGA) merupakan PJB yang

ditemukan lebih kurang 5%, dan lebih sering ditemukan pada bayi

pulmonalis keluar dari ventrikel kiri dengan posisi posterior tehadap

aorta.17,21

Hal ini menyebabkan aorta menerima darah vena sistemik dari

vena kava, atrium kanan, ventrikel kanan, dan darah diteruskan ke

sirkulasi sistemik. Sedangkan darah dari vena pulmonalis dialirkan ke

atrium kiri, ventrikel kiri, dan diteruskan ke arteri pulmonalis dan

selanjutnya ke paru. Hal ini menyebabkan kedua sirkulasi sistemik

dan paru terpisah dan kehidupan hanya dapat berlangsung bila ada

hubungan keduanya. Gejala klinis yang terpenting adalah sianosis

dan gagal jantung kongestif.

21

4. Persistent Truncus Arteriosus

Persistent Truncus Arteriosus (PTA) termasuk kelainan yang jarang

ditemukan, lebih kurang 0.5% dari semua PJB. Persistent Truncus

Arteriosus ditandai dengan keluarnya pembuluh tunggal dari jantung

yang menerima aliran darah dari kedua ventrikel dan mendistribusikan

darah untuk sirkulasi sistemik, paru dan koroner.17

Persistent Truncus Arteriosus mempunyai 3 tipe, yaitu: Tipe I,

dimana pada tipe ini terdapat satu arteri pulmonalis utama yang keluar

dari sisi kiri posterior trunkus, tepat di atas katup trunkus dan berpisah

menjadi cabang kanan serta kiri. Pada tipe II terdapat dua arteri

pulmonalis yang terpisah kanan dan kiri, pembuluh ini keluar dari

ditemukan dua arteri pulmonalis yang terpisah menjadi kanan dan kiri

yang keluar dari bagian lateral trunkus.

Gambaran klinis pada masa bayi dapat menyerupai VSD besar.

Bayi tampak sesak nafas dan sering mengalami infeksi saluran

pernafasan, retardasi pertumbuhan, tetapi jarang tampak sianotik.

Setelah berusia 1 tahun maka tahanan vaskular paru mulai meningkat

dan penderita mulai tampak sianotik. Pulsus seler teraba bila terdapat

aliran darah paru yang meningkat atau regurgitasi katup trunkus. 17,22

22

Studi di negara maju dan negara berkembang menunjukkan bahwa

insiden PJB berkisar 6 sampai 10 per 1000 kelahiran hidup, dengan rata-rata

8 per 1000 kelahiran hidup.4,23 Insiden lebih tinggi terjadi pada saat kelahiran

(3% sampai 4%) dan abortus spontan (10% sampai 25%). Pada bayi yang

lahir kurang bulan mempunyai kecenderungan 2 kali lipat menderita PJB

dibandingkan dengan bayi cukup bulan, dimana sekitar 16% bayi kurang

bulan menderita PJB.24 Penyakit Jantung Bawaan sering juga tidak

terdiagnosis pada hari-hari pertama sejak bayi lahir. Pemeriksaan fisis rutin

bayi baru lahir ternyata tidak dapat mendeteksi lebih dari 50% PJB.

Pada suatu penelitian dikatakan bahwa 2 sampai 3 dari 1000 bayi

menunjukkan gejala dalam 1 tahun pertama kehidupan. Diagnosis

Penelitian pertama untuk mengetahui tentang PJB dalam masyarakat

dilaporkan pada tahun 1953, yang memperkirakan bahwa 0.3% dari

kelahiran hidup menderita PJB. Pada penelitian lanjutan dengan pemantauan

yang lebih lama dilaporkan bahwa hampir 0.9% bayi mengalami PJB.26

Tabel 2.1. Proporsi penyakit jantung pada bayi lahir hidup dengan penyakit jantung bawaan

_____________________________________________________________ 4

Jenis Lesi Persentase

_____________________________________________________________

Ventricular Septal Defect (VSD) 30.3

Patent Ductus Arteriosus (PDA) 8.6

Atrial Septal Defect (ASD) 6.7

Endocardial Cushion Defects (ECD) 3.2

Pulmonary Stenosis (PS) 7.4

Double Outlet Right Ventricle (DORV) 0.2

Total Anomalous Pulmonary Venous Connection (TAPVC) 1.1

Lainnya 17.1

_____________________________________________________________ Diadaptasi dari Hoffman dan Christianson, 1978

* Berdasarkan 3104 kasus yang ditemukan dengan kelainan jantung

2.4. Patofisiologi dan Hubungan Kontrasepsi Oral dengan PJB Tipe Konotrunkal

Kontrasepsi hormonal diberikan dengan indikasi yang bervariasi, termasuk

atau pada saat hamil trimester pertama dapat menimbulkan masalah jantung

seperti kardiopati.27 Beberapa penelitian menyatakan bahwa efek teratogen

kontrasepsi oral pada saat perkembangan kardiogenesis akan meningkatkan

prevalensi PJB.

Penyakit Jantung Bawaan tipe konotrunkal merupakan kelainan

jantung yang sering dihubungkan dengan paparan kontrasepsi oral. Kelainan

struktur jantung akibat efek teratogen akan mempengaruhi jenis kelainan

jantung yang terjadi. Hal ini terjadi karena kontrasepsi oral mempunyai efek

yang bervariasi terhadap jaringan embrio dan janin. 28

Pada suatu penelitian sebelumnya dikemukakan adanya sindrom

VACTERL, yang merupakan kumpulan kelainan pada tulang belakang

(vertebral), anus (anal), jantung (cardiac), trakeoesofagus (

tracheo-esophageal), ginjal (radial and renal) dan anggota gerak (limb). 3,4

29 Suatu

penelitian case control menunjukkan hubungan kelainan intrauterin dengan

penggunaan kontrasepsi oral.30 Wanita yang hamil pada saat menggunakan

kontrasepsi oral atau yang tidak teratur minum obat kontrasepsi maka

kemungkinan janin berisiko mengalami kelainan kongenital adalah 2%

sampai 3%.

Proses diferensiasi endotelial dan endokardial merupakan awal dari

perkembangan jantung, dan cardiac neural crest akan mempengaruhi proses

pembentukan bagian-bagian jantung (Gambar 2.2). 31-33

arteri pulmonal proksimal berkisar antara 15% sampai 20% dari seluruh PJB.

Sistem aliran darah membentuk suatu konus dan berbatas dengan truncus

arteriosus, dan disebut dengan konotrunkal.15 Gangguan pada cardiacneural

crest embrio yang sangat muda dapat mengakibatkan PJB tipe konotrunkal

Normal Development Day Resulting Structural Defect

(Heart Beats) 21-24

25 3 arches

26

27 Endocardial Cushion Defects: Cushions Fail to Fuse Leading To Ventricular Septal Defect and/or

28 Common AV Canal Separation of Truncus Arteriosus 35

Septum Secundum 36 Tricuspid and Mitral Valves

Ventricular Septation 37 Failure of Spiraling of Septum in Great

Near Completion 38 Vessels Leading to Transposition of the Great Arteries; 39 Septum Absent or Incomplete Leading to Persistent

Truncus Arteriosus; Tetralogy of Fallot; Pulmonary Stenosis/Atresia; Aortic Stenosis/Atresia; Valve Defects

2.5. Kerangka Konseptual

= Hal yang diamati dalam penelitian

PJB tipe konotrunkal

Obat: anti kejang, antibiotika, sedatif, gol.kortikosteroid

Penyakit:Infeksi, Diabetes Melitus, Hipertensi

Keluarga:Riwayat PJB, genetik Gaya Hidup: Merokok,

konsumsi alkohol Stres

Kontrasepsi oral

Proses teratogenik dan mutagenik

Gangguan cardiacneural crest

Embriogenesis jantung:

Tubing, Looping, Septasi, Migrasi

Perubahan hormonal tubuh

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan desain case control, untuk

mengetahui hubungan penggunaan kontrasepsi oral dengan timbulnya PJB

tipe konotrunkal.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUP H. Adam Malik Medan, Propinsi Sumatera

Utara, dilaksanakan mulai Juli 2010 sampai dengan Juli 2011.

3.3. Populasi Penelitian

Populasi target adalah pasien bayi atau anak yang menderita PJB tipe

konotrunkal sebagai kelompok kasus dan yang menderita PJB tipe non

konotrunkal sebagai kelompok kontrol. Populasi terjangkau adalah pasien

bayi dan anak dengan diagnosis PJB tipe konotrunkal dan non konotrunkal

yang berobat jalan di Divisi Kardiologi Anak atau dirawat di ruang rawat anak

dan perinatologi RSUP H. Adam Malik. Sampel adalah populasi terjangkau

3.4. Perkiraan Besar Sampel

Besar sampel untuk meneliti hubungan antara penggunaan kontrasepsi oral

oleh ibu dengan PJB tipe konotrunkal, dihitung dengan menggunakan rumus

uji hipotesis terhadap 2 proporsi independen, yaitu:

n

riwayat ibu tanpa atau menggunakan kontrasepsi oral

= jumlah subjek kasus yang menderita PJB tipe konotrunkal dengan

n2

dengan riwayat ibu tanpa atau menggunakan kontrasepsi oral = jumlah subjek kontrol yang menderita PJB tipe non konotrunkal

α = kesalahan tipe I = 0.05 → Tingkat kepercayaan 95%

proporsi subjek kontrol = 0.2

2 = 1 – P2

P = ½ (P

= 0.8

Dengan menggunakan rumus tersebut didapatkan jumlah sampel

masing-masing kelompok sebanyak 40 orang.

3.5. Kriteria Penelitian 3.5.1. Kriteria inklusi:

Setiap pasien yang berobat jalan di divisi kardiologi anak atau dirawat di unit

non infeksi dan perinatologi dengan:

1. Usia 0 hari sampai 18 tahun

2. Telah didiagnosis dengan PJB tipe konotrunkal dan non konotrunkal

berdasarkan pemeriksaan ekokardiografi

3. Ibu dengan dan tanpa riwayat menggunakan kontrasepsi oral sebelum

kehamilan pasien

3.5.2. Kriteria eksklusi:

1. Ibu perokok dan menggunakan obat-obatan lain selama kehamilan

2. Ibu yang menderita penyakit infeksi, hipertensi, diabetes mellitus,

riwayat PJB dalam keluarga dan menderita gangguan emosional

3.6. Persetujuan / informed consent

Semua subyek penelitian akan diminta persetujuan dari orang tua setelah

dilakukan penjelasan terlebih dahulu mengenai pengaruh penggunaan

kontrasepsi oral terhadap timbulnya PJB tipe konotrunkal.

3.7. Etika Penelitian

Penelitian ini disetujui oleh Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara.

3.8. Cara Kerja dan Alur Penelitian 3.8.1. Alokasi subyek

Subyek dikumpulkan secara consecutive sampling.

3.8.2. Cara Kerja

1. Orang tua diberikan penjelasan mengenai PJB tipe konotrunkal dan

non konotunkal serta hubungannya dengan penggunaan kontrasepsi

oral sebelum kehamilan

2. Orang tua pasien dimintakan persetujuannya agar anak boleh

diikutkan dalam penelitian ini

3. Data diperoleh dari rekam medik, catatan kunjungan poli rawat jalan

dan rawat inap, kemudian dilakukan wawancara dan pengisian

4. Semua penderita dicatat identitasnya, yaitu nama, tanggal lahir, usia

jenis kelamin, alamat, nama orang tua, dan nomor telepon yang dapat

dihubungi

5. Pasien telah didiagnosis dengan PJB tipe konotrunkal dan non

konotrunkal berdasarkan pemeriksaan penunjang berupa

ekokardiografi

6. Anak yang menderita PJB tipe konotrunkal dengan ibu tanpa atau

menggunakan kontrasepsi oral sebelum kehamilan dimasukkan

sebagai kelompok kasus, sedangkan penderita PJB tipe non

konotrunkal dengan ibu tanpa atau menggunakan kontrasepsi oral

sebelum kehamilan dimasukkan sebagai kelompok kontrol

7. Orang tua diberi kuisioner yang berisikan beberapa pertanyaan

penilaian yang berhubungan dengan penyakit anak dan penggunaan

kontrasepsi oral orang tua

8. Kuisioner yang telah diisi dikumpulkan dan diteliti kelengkapannya

9. Berdasarkan hasil jawaban kuisioner dilakukan penilaian hubungan

penggunaan kontrasepsi oral dengan PJB tipe konotrunkal dan non

konotrunkal

3.8.3. Alur Penelitian

3.9. Identifikasi Variabel

Variabel bebas Skala

Pemakaian kontrasepsi oral nominal dikotom

Variabel tergantung Skala

PJB tipe konotrunkal nominal dikotom

3.10. Definisi Operasional

1. Kontrasepsi oral adalah obat yang digunakan untuk mencegah

terjadinya konsepsi atau pembuahan yang terdiri dari hormon sintetik

dan dikonsumsi dengan cara diminum. Kandungan terdiri dari estrogen

(etinilestradiol dan mestranol) serta progestin (norgestrel).8

PJB tipe konotrunkal

Riwayat ibu dengan kontrasepsi oral (+)

Riwayat ibu dengan kontrasepsi oral (-)

Kelompok kasus Kelompok kontrol Riwayat ibu dengan

kontrasepsi oral (+)

Riwayat ibu dengan kontrasepsi oral (-)

2. Penyakit jantung bawaan tipe konotrunkal adalah kelainan jantung

pada anak yang disebabkan oleh berbagai macam faktor selama

proses pembentukan dan pematangan konus dan trunkus jantung

pada saat janin dalam kandungan, dapat berupa Tetralogy of Fallot,

Double Outlet Right Ventricle, Transposition of The Great Arteris, dan

Persistent Truncus Arteriosus.

3. Penyakit jantung bawaan tipe non konotrunkal adalah kelainan jantung

pada anak yang disebabkan oleh kelainan septal, lesi jantung kanan

dan lesi jantung kiri yang tidak berhubungan dengan kelainan

konotrunkal pada saat janin dalam kandungan, dapat berupa Patent

Ductus Arteriosus, Ventricular Septal Defect, Atrial Septal Defect, dan

Coarctation of the Aorta.

4. Penyakit infeksi adalah suatu kelainan klinis yang dapat disebabkan

oleh bakteri, parasit, jamur, dan virus yang ditandai dengan gejala

demam, lemah, dan malaise, dengan atau tanpa nilai-nilai

laboratorium yang mendukung.

5. Hipertensi dewasa mempunyai tiga kriteria sebagai berikut:

- Pre hipertensi: tekanan sistolik 120 sampai 139 mmHg dan

tekanan diastolik 80 sampai 89 mmHg

36

- Hipertensi tingkat I: tekanan sistolik 140 sampai 159 mmHg atau

- Hipertensi tingkat II: tekanan sistolik lebih atau sama dengan 160

mmHg atau tekanan diastolik lebih atau sama dengan 100 mmHg.

6. Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi

insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya.37

7. Gangguan emosional adalah gangguan psikologis yang dapat terjadi

pada setiap individu dengan gejala klinis berhubungan dengan stres,

emosi labil, ketidakmampuan mengendalikan diri, kecemasan, dan

kemarahan.

8. Sosial ekonomi menengah adalah penghasilan keluarga antara 4

sampai 10 dolar US per bulan, dengan ketetapan nilai tukar 1 dolar =

Rp. 6250,- dan tidak berhubungan dengan perubahan nilai dolar

terhadap rupiah. 38

39

3.11. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk melihat hubungan penggunaan kontrasepsi oral sebelum kehamilan

terhadap timbulnya PJB tipe konotrunkal digunakan uji Chi Square.

Perbedaan lama penggunaan kontrasepsi oral sebelum kehamilan pada PJB

tipe konotrunkal dianalisis memakai uji t independent. Perbedaan lama

penghentian penggunaan kontrasepsi oral sebelum kehamilan pada PJB

tipe konotrunkal dilakukan dengan uji Mann Whitney. Pengolahan data

tingkat kemaknaan P < 0.05 dan Interval Kepercayaan (IK) 95%. Rasio odds

penggunaan kontrasepsi oral terhadap kejadian PJB tipe konotrunkal dihitung

BAB 4. HASIL

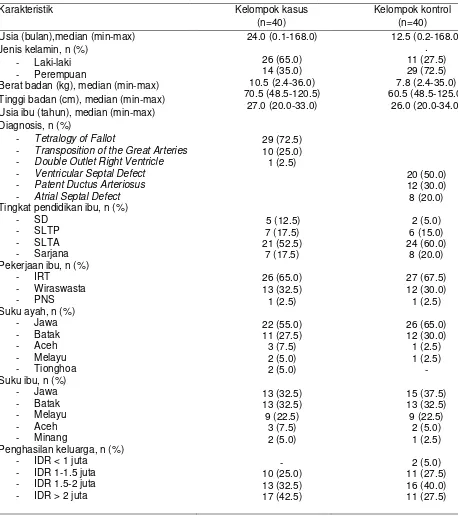

Penelitian dilaksanakan di poliklinik anak, ruang rawat anak dan perinatologi

RS Haji Adam Malik Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan data yang

diambil dari bulan Juli 2010 sampai dengan Juli 2011. Dari 40 anak pada

kelompok kasus yang didiagnosis dengan PJB tipe konotrunkal, didapatkan

22 dengan riwayat ibu menggunakan kontrasepsi oral sebelum hamil dan 18

anak tanpa riwayat ibu menggunakan kontrasepsi oral sebelum kehamilan.

Dari 40 anak pada kelompok kontrol yang didiagnosis dengan PJB tipe non

konotrunkal, didapatkan 24 dengan riwayat ibu menggunakan kontrasepsi

oral sebelum hamil dan 16 anak tanpa riwayat ibu menggunakan kontrasepsi

oral sebelum kehamilan. Profil penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1

Gambar 4.1 Profil penelitian

PJB tipe konotrunkal

Kelompok kasus Kelompok kontrol

Riwayat ibu dengan

Tabel 4.1. Karakteristik responden

Karakteristik Kelompok kasus

(n=40)

Berat badan (kg), median (min-max) Tinggi badan (cm), median (min-max) Usia ibu (tahun), median (min-max) Diagnosis, n (%)

- Tetralogy of Fallot

- Transposition of the Great Arteries - Double Outlet Right Ventricle - Ventricular Septal Defect - Patent Ductus Arteriosus - Atrial Septal Defect Tingkat pendidikan ibu, n (%)

- SD

Penelitian ini diikuti oleh 80 anak-anak yang memiliki PJB. Responden

dibagi menjadi dua kelompok yaitu responden dengan PJB tipe konotrunkal

dan PJB non konotrunkal yang jumlahnya masing-masing sebanyak 40

orang. Rerata usia anak-anak dengan PJB tipe konotrunkal adalah 24.0

(median min-max 0.1 sampai 168.0) bulan dan 12.5 (median min-max 0.2

sampai 168.0) bulan pada anak-anak dengan PJB tipe non konotrunkal.

Sebanyak 26 anak (65%) berjenis kelamin laki-laki dengan PJB tipe

konotrunkal dan 29 anak (72.5%) berjenis kelamin perempuan pada

kelompok PJB non konotrunkal.

Rerata berat badan dan tinggi badan pada anak-anak dengan PJB tipe

konotrunkal lebih besar dibandingkan dengan kelompok PJB tipe non

konotrunkal. Rerata usia ibu dari anak dengan PJB tipe konotrunkal pada

saat hamil sedikit lebih tinggi bila dibandingkan pada ibu dengan PJB tipe

non konotrunkal. Tingkat pendidikan ibu yang terbanyak pada kedua

kelompok responden adalah SLTA dengan rerata pekerjaan sebagai ibu

rumah tangga. Sebagian besar jenis PJB pada tipe konotrunkal adalah

Tetralogi of Fallot sebanyak 29 anak (72.5%), sedangkan pada tipe non

konotrunkal adalah Ventricle Septal Defect sebanyak 20 anak (50.0%).

Kedua kelompok mempunyai orang tua yang berasal dari suku Jawa, Batak,

Melayu, Aceh, dan Minang. Penghasilan keluarga pada kelompok kasus yang

1 000 000,- sampai Rp. 2 000 000,- pada kelompok kontrol sebanyak 16

keluarga.

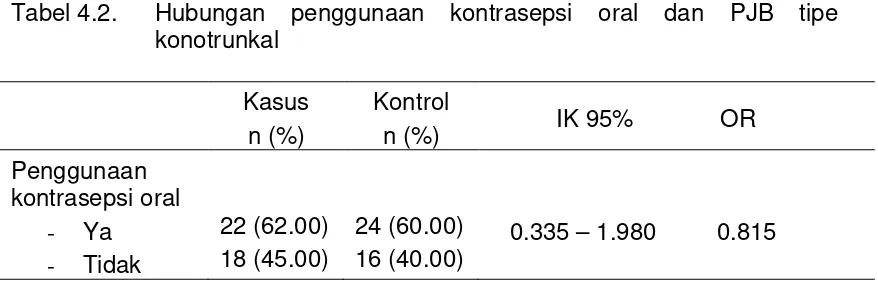

Tabel 4.2. Hubungan penggunaan kontrasepsi oral dan PJB tipe konotrunkal

Kasus n (%)

Kontrol

n (%) IK 95% OR Penggunaan

kontrasepsi oral

- Ya 22 (62.00) 24 (60.00) 0.335 – 1.980 0.815

- Tidak 18 (45.00) 16 (40.00)

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa dari hasil analisis dengan Chi Square, tidak

ditemukan hubungan yang signifikan antara penggunaan kontrasepsi oral

sebelum kehamilan dengan PJB tipe konotrunkal (OR=0.815, IK 95% 0.335 –

1.980).

Tabel 4.3. Perbedaan lama penghentian penggunaan kontrasepsi oral pada PJB tipe konotrunkal

Lama penghentian penggunaan

kontrasepsi oral (bulan) P

n Median (min – max)

Jenis PJB, n (%)

- Konotrunkal 22 3.0 (1.0 – 9.0) 0.335

Tabel 4.3 menyajikan hasil analisis ada tidaknya perbedaan lama

penghentian penggunaan kontrasepsi oral sebelum kehamilan pada PJB tipe

konotrunkal. Dari hasil analisis dengan uji Mann Whitney tidak diperoleh

perbedaan yang signifikan rerata lama penghentian kontrasepsi oral sebelum

kehamilan terhadap timbulnya PJB tipe konotrunkal (P=0.335, P<0.05).

Tabel 4.4. Perbedaan lama penggunaan kontrasepsi oral pada PJB tipe konotrunkal

Lama penggunaan kontrasepsi oral (bulan)

IK 95% P

n Mean (SD)

Jenis PJB, n (%)

- Konotrunkal 22 19.1 (6.19) - 2.914 – 3.429 0.87

- Non konotrunkal 24 18.8 (4.11)

Tabel 4.4 menyajikan hasil analisis ada tidaknya perbedaan lama

penggunaan kontrasepsi oral sebelum kehamilan pada PJB tipe konotrunkal.

Dari hasil analisis dengan uji t independent tidak diperoleh perbedaan yang

signifikan rerata lama penggunaan kontrasepsi oral sebelum kehamilan

BAB 5. PEMBAHASAN

Masalah utama kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan tidak merata. Pemerintah berusaha membuat suatu kebijakan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan mengatur dan membatasi jumlah anak dalam keluarga melalui program nasional KB.2

Kontrasepsi merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Usaha ini dapat bersifat sementara dan permanen. Kontrasepsi secara oral adalah salah satu usaha yang bersifat sementara. Pil hormonal yang digunakan sekarang terbuat dari steroid sintetik. Pil terdiri dari komponen estrogen, progestagen, atau salah satu dari komponen tersebut.

Penyakit Jantung Bawaan merupakan bentuk kelainan jantung yang sudah didapat sejak bayi baru lahir.

8

40

PJB tipe konotrunkal adalah kelainan jantung yang disebabkan kegagalan proses perkembangan struktur jantung dan pembuluh darah besar saat pembentukan konus dan trunkus.10

Penyakit Jantung Bawaan tipe konotrunkal dikenal juga sebagai kelainan outflow tract.

19

kedua arteri besar yang berubah, aorta keluar dari ventrikel kanan dan arteri pulmonalis dari ventrikel kiri.

Pada beberapa penelitian sebelumnya disebutkan bahwa insiden PJB berkisar antara 4 sampai 50 tiap 1000 kelahiran hidup.

41

40

Angka kejadian PJB di Indonesia adalah 8 tiap 1000 kelahiran hidup, jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta dan angka kelahiran 2%, maka jumlah penderita PJB di Indonesia bertambah 32 000 bayi setiap tahun.42 Insiden PJB tipe konotrunkal berkisar 12% sampai 14% dari seluruh PJB.40

Angka kejadian PJB tipe konotrunkal dapat berbeda menurut jenis kelamin. Tetralogy of Fallot, DORV, dan TGA lebih sering terjadi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan. Persistent Truncus Arteriosus lebih sering pada perempuan walaupun pada beberapa penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kelamin.

41

Faktor penyebab terjadi PJB sampai saat ini belum diketahui. Faktor genetik sering dihubungkan dengan PJB. Pada beberapa penelitian ditemukan bahwa sebagian PJB tipe konotrunkal dihubungkan dengan abnormalitas kromosom seperti trisomi 21, trisomi 13, dan trisomi 18.

Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 19 orang anak dengan diagnosis TOF berjenis kelamin laki-laki (65.5%), 6 orang dengan TGA (60%), dan DORV 1 orang (100%).

43

Faktor genetik, usia ibu, sosial ekonomi, ras, stres, penyakit ibu selama kehamilan, gaya hidup, dan paparan obat-obatan akan meningkatkan faktor risiko.31 Pada penelitian yang dilakukan di Atlanta selama 32 tahun menunjukkan bahwa usia ibu 35 sampai 40 tahun akan meningkatkan risiko semua kelainan jantung (OR 1.12; IK 95% 1.03 sampai 1.22).45

Penelitian secara case control yang dilakukan di California dengan menggunakan data selama 5 tahun. Sampel yang diperoleh sebanyak 608 pasien dan 277 orang diantaranya dengan PJB tipe konotrunkal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat sosial ekonomi tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan peningkatan risiko PJB tipe konotrunkal.

Pada penelitian ini dijumpai bahwa kelompok kasus dan kontrol mempunyai ibu berusia antara 20 sampai 34 tahun, dengan 19 orang mempunyai usia ≥ 30 tahun (23.75%).

46

Penelitian tentang hubungan antara PJB tipe konotrunkal dengan ras menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian menyatakan angka kejadian TGA, TOF, dan PTA lebih tinggi pada kulit putih dan Hispanic dibandingkan dengan Afrika-Amerika.

Pada penelitian yang kami lakukan sampel berasal dari masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah. Tetapi kami tidak melakukan analisa statistik lebih lanjut untuk mengetahui hubungan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan ibu dengan PJB tipe konotrunkal pada penelitian ini.

47

Pada beberapa kasus dijumpai orang tua yang berbeda suku, dan sebanyak dua kasus mempunyai orang tua berdarah Tionghoa.

Penelitian yang dilakukan secara case control di Atlanta bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor stres pada ibu dengan PJB. Pada penelitian tersebut faktor stres dinilai berdasarkan keluhan kehilangan pekerjaan, perceraian, pasangan berbeda tempat tinggal dan kematian anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu dengan kondisi mental yang labil akan meningkatkan risiko terjadi PJB tipe konotrunkal (OR 2.4; IK 95% 1.42 sampai 4.2).49

The US Food and Drug Administration (FDA) telah mengklasifikasikan obat-obatan yang meningkatkan risiko kelainan janin bila diberikan pada wanita hamil, termasuk kontrasepsi oral. Paparan obat-obatan dapat terjadi sebelum dan selama kehamilan.

Pada penelitian ini sampel yang diambil mempunyai ibu dengan mental stabil sebelum dan pada saat hamil.

50

Suatu penelitian yang dilakukan secara retrospektif melaporkan hubungan terjadinya TGA pada janin dengan ibu yang menggunakan terapi hormonal. Penelitian ini merupakan penelitian awal yang dilakukan setelah pengenalan kontrasepsi oral pada tahun 1959. Hal ini dilakukan karena dijumpai angka kelainan jantung yang meningkat bersamaan dengan pengenalan kontrasepsi oral. Pada penelitian ini ditemukan 7 orang ibu dengan anak menderita TGA mendapat terapi hormonal untuk mencegah keguguran.

51

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama tahun 1960 sampai 1970 maka FDA memberikan peringatan pada produk yang mengandung progesteron

pada tahun 1977. Hal ini menyebabkan penggunaan kontrasepsi oral berkurang dari 30% menjadi 5%. Progesteron dianggap mempunyai efek teratogenik dan memerlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui efek terapetik serta dosis yang aman digunakan.

Penelitian prospektif yang dilakukan pada tahun 1985 dengan menggunakan sampel 2764 wanita, diperoleh 1608 sebagai kasus dan 1146 sebagai kontrol. Kasus mendapat terapi progesteron untuk mencegah terjadinya abortus spontan. Pemberian terapi dilakukan pada usia kehamilan 1 sampai 33 minggu. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan insiden kelainan kardiovaskular, genital, anggota gerak, dan sistem saraf pusat.

50

Beberapa penelitian selanjutnya menemukan bahwa paparan progesteron selama kehamilan tidak meningkatkan risiko terjadinya kelainan kongenital. Penelitian untuk mengetahui efek progesteron terhadap janin tetap dilakukan sampai saat ini walaupun sejak tahun 1999 FDA telah menghapus peringatan efek progesteron dari brosur produk yang mengandung progesteron.

52

50

Penelitian yang dilakukan di Italia bertujuan untuk menilai kelainan pada anak dengan ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal mengandung progesteron sebagai kontrasepsi darurat. Penelitian ini dilakukan selama tahun 2000 sampai 2003. Hasilnya menunjukkan bahwa kegagalan kontrasepsi dengan menggunakan levonorgestrel tidak meningkatkan risiko kelainan jantung.

Suatu penelitian yang dilakukan di Brazil selama 4 tahun menunjukkan bahwa penggunaan misoprostol atau kontrasepsi oral akan meningkatkan risiko terjadi kelainan sistem saraf, muskuloskeletal, dan kardiovaskular.

53

Penelitian dengan desain kohort prospektif yang dilakukan di Korea mulai Maret 2001 sampai Juni 2006. Penelitian ini dengan mengikuti perkembangan wanita hamil yang diidentifikasi oleh Korean Motherisk Program. Sampel yang diambil adalah wanita dengan riwayat penggunaan kontrasepsi oral 4 minggu sebelum dan sesudah kehamilan. Hasil penelitian menyatakan bahwa paparan kontrasepsi oral tidak meningkatkan kelainan kongenital janin.

Penelitian kami mengambil 80 sampel yang dibagi dalam kelompok kasus dan kontrol. Sebanyak 22 anak dengan diagnosa PJB tipe konotrunkal mempunyai ibu dengan paparan kontrasepsi oral sebelum kehamilan (62%). Pada kelompok kontrol sebanyak 24 orang anak dengan diagnosa PJB tipe non konotrunkal (60%). Hubungan penggunaan kontrasepsi oral dengan PJB tipe konotrunkal dilakukan secara analisis Chi Square. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara penggunaan kontrasepsi oral sebelum kehamilan dengan PJB tipe konotrunkal.

54

Penelitian lain yang dilakukan di Italia menunjukkan bahwa lama penghentian kontrasepsi oral tidak meningkatkan faktor risiko PJB.53 Kontrasepsi oral yang mengandung progesteron dosis tinggi dapat bersifat teratogen dan sampai saat ini belum diketahui berapa dosis yang aman tanpa menyebabkan kelainan kongenital.54 Prinsip teratologi menyatakan bahwa efek teratogen dari suatu agen/zat tergantung pada waktu terjadinya paparan, dosis dan lamanya paparan.55

Pada penelitian yang kami lakukan masih dijumpai beberapa kekurangan antara lain desain penelitian yang bersifat case control. Keterbatasan penelitian ini adalah data riwayat kehamilan dikumpulkan berdasarkan wawancara. Ibu pasien memberikan keterangan berdasarkan daya ingat dan riwayat sebelumnya sehingga keterangan tersebut kurang akurat. Ibu pasien juga berganti-ganti menggunakan kontrasepsi oral dan sebagian besar lupa dengan merek kontrasepsi oral yang digunakan. Hal ini menyebabkan kadar hormonal kontrasepsi oral tidak dapat ditentukan pada kelompok yang menggunakannya. Pemilihan sampel dilakukan tidak secara matching karena sampel yang sesuai antara kelompok kasus dan kontrol tidak dapat ditemukan. Penelitian lanjutan masih diperlukan untuk menilai secara langsung hubungan antara penggunaan kontrasepsi oral sebelum kehamilan dengan timbulnya PJB tipe konotrunkal secara prospektif.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penggunaan kontrasepsi oral sebelum kehamilan tidak meningkatkan risiko terjadinya PJB tipe konotrunkal. Lama penggunaan kontrasepsi oral dan lama penghentian kontrasepsi oral sebelum kehamilan tidak mempengaruhi PJB pada hasil konsepsi.

6.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

1. Baziad A. Kontrasepsi hormonal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo;2002.h.1-50

2. Saifuddin AB. Dinamika kependudukan dan keluarga berencana. Dalam: Wiknjosasro H, Saifuddin AB, Rachimhadhi T, penyunting. Ilmu kebidanan. Edisi ke-3. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo;2006.h.889-903 3. The American College of Obstetricians and Gynaecologists Committee.

Contraceptives and congenital anomalies. Int J Gynecol Obstret. 1993; 42:316-7 4. Zierler S. Maternal drugs and congenital heart disease. J Am Col Obstet

Gynecol. 1985;65:155-63

5. The Excecutive of the Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Principles of human teratology: drug, chemical, and infectious exposure. J Obstet Gynecol Com. 2007;199:911-6

6. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Edisi ke-7. Philadelphia:Williams & Wilkins;2005.h.861-903

7. Affandi B. Kontrasepsi. Dalam: Wiknjosasro H, Saifuddin AB, Rachimhadhi T, penyunting. Ilmu kebidanan. Edisi ke-2. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo;2006.h.905-21

8. Albar E. Kontrasepsi. Dalam: Wiknjosasro H, Saifuddin AB, Rachimhadhi T, penyunting. Ilmu kandungan. Edisi ke-2. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo;2007.h.543-51

9. Taber LA. Biophysical mechanisms of cardiac looping. Int J Dev Biol. 2006;50:323-32

10. Creazzo TL, Godt RE, Leatherbury L, Conway SJ, Kirby ML. Role of cardiac neural crest cells in cardiovascular development. Annu Rev Physiol. 1998;60:267-86

11. Zaffran S, Frasch M. Early signals in cardiac development. Circ Res. 2002;91:457-69

12. Waldo K, Zdanowicz M, Burch J, Kumiski D, Stadt H,Godt RE, et al. A novel role of cardiac neural crest in heart development. J Clin Invest. 1999;103:1499-1507 13. Abdulla R, Blew GA, Holterman MJ. Cardiovascular embryology. Pediatr Cardiol.

2004;25:191-200

14. Epstein JA. Cardiac development and implications for heart disease. N Engl J Med. 2010;17:1638-47

15. Roebiono PS, Rahaju AU, Sastroasmoro S. Embriogenesis kardiovaskular dan sirkulasi janin. Dalam: Sastroasmoro S, Madiyono B, penyunting. Buku ajar kardiologi anak. Jakarta: Yayasan Binarupa Aksara;1994. h.172-81

17. Prasodo AM. Penyakit jantung bawaan sianotik. Dalam: Sastroasmoro S, Madiyono B, penyunting. Buku ajar kardiologi anak. Jakarta: Yayasan Binarupa Aksara;1994.h.234-78

18. Madiyono B, Rahayuningsih SE, Sukardi R. Penanganan penyakit jantung pada bayi dan anak. Jakarta: Balai Penerbit FKUI; 2005.h.25-36

19. Dorfman AL, Geva T. Magnetic resonance imaging evaluation of congenital heart disease: conotruncal anomalies. J of Cardiovasc Magn Resonance. 2006;8:645-59

20. Obler D, Juraszek AL, Smoot LB, Natowitz MR. Double outlet right ventricle: aetiologies and associations. J Med Genet. 2008;45:481-97

21. Digilio MC, Casey B, Toscano A, Calabro R, Pacileo G, Marasini M, et al. Complete transposition of the great arteries:pattern of congenital heart disease in familial precurrence. Circulation. 2001;104:2809-14

22. Kirby ML. Pulmonary atresia or persistent truncus arteriosus. Circ Res. 2008;103:142-8

23. Bernstein D. Congenital heart disease. Dalam: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, penyunting. Nelson textbook of pediatrics. Edisi ke-18. Philadelphia: Saunders Elsevier;2007.h.1906-26

24. Park MK. Pediatric cardiology for practitioners. Edisi ke-4. St.Louis:Mosby Inc;2002.h.174-202

25. Sastroasmoro S, Madiyono B. Epidemiologi dan etiologi penyakit jantung bawaan. Dalam: Sastroasmoro S, Madiyono B, penyunting. Buku ajar kardiologi anak. Jakarta: Yayasan Binarupa Aksara;1994.h.165-90

26. Bracken. Oral contraception and congenital malformations in offspring:a review and meta-analysis of the prospective studies. J Obstret Gynecol. 1990;76:552-7 27. Grimes DA. Reversible contraception for women at high rik of fetal anomalies. J

Am Acad Dermatol. 1987;17:148-55

28. Pizzo TSD, Sanseverino MTV, Mengue SS. Exposure to misoprostol and hormones during pregnancy and risk of congenital anomalies. Cad Saude Publica. 2008;24:1447-53

29. Czeizel AE, Kodajt I. A changing pattern in the association of oral contraceptives and the different groups of congenital limb deficiencies. Contraception.1995;51:19-24

30. Kaplan J, Hudgins L. Neonatal presentations of CHARGE Syndrome and VATER/VACTERL Association. NeoReviews. 2008;9:299-304

31. Jenkins KJ, Correa A, Feinstein JA, Botto L, Britt AE, Daniels SR, et al. Noninherited risk factors and congenital cardiovascular defects:current knowledge:a scientific statement from the american heart association council on cardiovascular disease in the young:endorsed by the American academy of pediatrics. Circulation. 2007;115:2995-3014

32. Mone SM, Gillman MW, Miller TL, Herman EH, Lipshultz SE. Effects of environmental exposures on the cardiovascular system:prenatal period through adolescence. Pediatrics. 2004;113:1058-1069

34. Bailey J, Knight A, Balcombe J. The future of teratology research is in vitro. Biogenic Amines J. 2005;19:97-145

35. Madiyono B, Moeslichan S, Sastroasmoro S, Budiman I, Purwanto SH. Perkiraan besar sample. Dalam: Sastroasmoro S, Ismael S, penyunting. Dasar-dasar metodologi penelitian klinis. Jakarta: Sagung Seto; 2008. h.302-30

36. The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. New hypertension guidelines. N Eng J Med. 2003;23:93-4

37. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Konsensus pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 di Indonesia. Jakarta: Perkeni; 2011. h.20-1

38. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders-text revision. Washington DC:APA:2000.h.188-98

39. Badan Pusat Statistik. Perkembangan beberapa indikator utama sosial ekonomi Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik:2011.h.31-3

40. Hoffman JI, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2002;39:1890-900

41. Pradat P, Francannet C, Harris JA, Robert E. The epidemiology of cardiovascular defect, part I: a study based on data from three large registries of congenital malformations. Pediatr Cardiol. 2003;24:195-221

42. Djer MM, Madiyono B. Tatalaksana penyakit jantung bawaan. Sari Pediatri. 2000;2:155-62

43. Harris JA, Francannet C, Pradat P, Robert E. The epidemiology of cardiovascular defects, part II:a study based on data from three large registries of congenital malformations. Pediatr Cardiol. 2003;24:222-35

44. Goldmuntz E, Clark BJ, Mitchell LE, Jawad AF, Cuneo BF, Reed L, et al. Frequency of 22q11 deletions in patients with conotruncal defects. J Am Coll Cardiol.1998;32:492-8

45. Reefhuis J, Honein MA,. Maternal age and non chromosal birth defects, Atlanta 1968-2000:teenager or thirty something, who it ask risk?. Birth defects Res A Clin Mol Teratol. 2004;70:572-9

46. Carmichael SL, Ma C, Shaw GM. Sosioeconomic measures, orofacial clefts, and conotruncal heart defects in California. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2009;85:850-7

47. Botto LD, Correa A, Erickson JD. Racial and temporal variation in the prevalence of heart defects. Pediatrics. 2001;107:32-3

48. Shaw GM, Carmichael SL, Nelson V. Congenital malformations in offspring of Vietnamese women in California, 1985-97. Teratology. 2002;65:121-4

49. Adams MM, Mulinare J, Dooley K. Risk factors for conotruncal cardiac defects in Atlanta. J Am Coll Cardiol. 1989;14:432-42

50. Brent RL. Nongenital malformations following exposure to progestational drugs: the last chapter of an erroneous allegation. Birth defect Res. 2005;73:906-18 51. Levy EP, Cohen A, Fraser FC. Hormone treatment during pregnancy and

congenital heart disease. Lancet. 1973;1:611-2