ABSTRAK

PENGARUH KEMAMPUAN BERPIKIR TERHADAP PENGUASAAN KONSEP DAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN

PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES

Oleh

Eko Meinanto Dedek Saputra

Guru mata pelajaran fisika sudah menggunakan pendekatan keterampilan proses pada materi yang menggunakan praktikum. Namun, hasil belajar fisika siswa masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan keterampilan proses yang diamati kurang kompleks. Sehingga hasil belajarnya pun masih tergolong rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Adanya pengaruh kemampuan berpikir terhadap penguasaan konsep siswa dengan pendekatan keterampilan proses; (2) Adanya pengaruh kemampuan berpikir terhadap hasil belajar belajar siswa dengan pendekatan keterampilan proses.

Eko Meinanto Dedek Saputra

iii

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh data kemampuan berpikir, penguasaan konsep dan hasil belajar yang kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linear dengan bantuan SPSS 17.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga data berdistribusi normal dan linier. Selanjutnya untuk menguji pengaruh dilakukan dengan uji korelasi dan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS 17.0

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap penguasaan konsep siswa dengan pendekatan keterampilan proses. sebesar 33,90% yang merupakan nilai koefisien determinasi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,582 yang termasuk dalam kategori sedang dan persamaan regresi Y= 28,917 + 2,339X dimana konstanta a dan b merupakan koefisien yang signifikan dan (2) Ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap hasil belajar dengan pendekatan keterampilan proses. sebesar 37,50% yang merupakan nilai koefisien determinasi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,582 yang termasuk dalam kategori kuat dan persamaan regresi Y= 32,972 + 2,466X dimana konstanta a dan b merupakan koefisien yang signifikan.

PENGARUH KEMAMPUAN BERPIKIR TERHADAP PENGUASAAN KONSEP DAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN

PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES

Oleh

EKO MEINANTO DEDEK SAPUTRA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Fisika

Jurusan Pendidikan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Skripsi : PENGARUH KEMAMPUAN BERPIKIR TERHADAP PENGUASAAN KONSEP DAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN

PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES. Nama Mahasiswa : Eko Meinanto Dedek Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 0853022014 Program Studi : Pendidikan Fisika Jurusan : Pendidikan MIPA

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI 1. Komisi Pembimbing

Drs. I Dewa Putu Nyeneng, M.Sc. Drs. Nengah Maharta, M.Si NIP 19580603 198303 1 022 NIP. 19551213 198303 1 022

2. Ketua Jurusan Pendidikan MIPA

Dr. Caswita, M.Si

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. I Dewa Putu Nyeneng, M.Sc. ...

Sekretaris : Drs. Nengah Maharta, M.Si. ...

Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Undang Rosidin, M.Pd. ...

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Bujang Rahman, M.Si. NIP. 19600315 198503 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah: Nama : Eko Meinanto Dedek Saputra NPM : 0853022014

Fakultas/Jurusan : FKIP/P MIPA Program Studi : Pendidikan Fisika

Alamat : Karya Bhakti, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Januari 2013 Yang Menyatakan,

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Metro pada Tanggal 26 Mei 1989. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sukatno,dan Ibu Supriyati.

Pendidikan yang penulis tempuh berawal dari Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Paduan Rajawali diselesaikan pada tahun 2001, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gedung Aji diselesaikan pada tahun 2004, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pekalongan diselesaikan pada tahun 2007.

Pada tahun 2008 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung .

MOTTO

…Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga

mereka merubah keadaan

yang ada pada diri mereka sendiri….

(QS. Ar Ra’d : 11)

“Katakanlah yang sebenarnya terjadi pada diri kamu, sehingga mereka

akan memahami yang sebenarnya”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ’Alamin…

Teriring doa dan rasa syukur kehadiratAllah SWT,

ku persembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasihku yang tulus kepada :

Bapak dan Ibuku tercinta yang telah membesarkanku dengan penuh cinta, memberikan kasih sayang yang tulus, yang tak pernah lelah berkorban,

memberiku semangat serta berdoa untuk keberhasilanku

Adik-adikku tersayang (Lia, Ari, dan Syahrul HM), Keluarga Besar Mbah Supingi dan Mbah Toiman (Alm.) dan Keluarga Besar Bapak Sumino yang memotivasi,

mendoakanku, serta memberi semangat untukku dalam menuju keberhasilan

Para pengajar dan pembimbing yang aku hormati

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaru Kemampuan Berpikir Terhadap Penguasaan Konsep dan Hasil Belajar Siswa Dengan Pendekatan Keterampilan adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Penulis menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Bujang Rahman, M.Si. selaku Dekan FKIP Universitas Lampung. 2. Bapak Dr. Caswita, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA.

3. Bapak Dr. Agus Suyatna, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Fisika atas kesediaan dan keikhlasannya memberikan bimbingan serta bantuannya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Nengah Maharta, M.Si., selaku Pembimbing II, atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Dr. Undang Rosidin, M.Pd. selaku pembahas atas saran dan kritik yang diberikan dalam penyusunan sekripsi ini.

7. Bapak dan ibu dosen serta staf Jurusan Pendidikan MIPA.

8. Bapak Warto, S. Pd, M.M, selaku Kepala SMP Negeri 1 Pekalongan atas bantuan dan kerja samanya selama penelitian berlangsung.

9. Ibu, Rimma Hasiana Nasution, S.Pd. selaku guru mitra atas bantuan dan kerja samanya selama penelitian berlangsung.

10.Bapak dan ibu dewan guru SMPN 1 Pekalongan beserta staf tata usaha yang membantu penulis dalam melakukan penelitian.

11.Siswa kelas VII5 dan IX5 SMPN 1 Pekalongan atas bantuan dan kerjasamanya. 12.Lis Khoiriyah, S.Pd. yang dengan sabar senantiasa memberikan dorongan

material maupun spiritual.

13.Sahabat-sahabatku Sularno, Ehwanto, Arif P, Putu, Nando, Andre, Ismu, Mardian, Fahria, Emil, Fitri, Nova, Idel, indah, dan seluruh keluarga besar pendidikan fisika 2008.

Penuis berdoa semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Bandarlampung, Januari 2013 Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR GAMBAR ... xvii

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Rumusan Masalah ... 3

C. Tujuan Penelitian ... 4

D. Manfaat Penelitian... 4

E. Ruang Lingkup Penelitian ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teoretis ... 6

1. Pengertian Belajar ... 6

2. Kemampuan Berpikir ... 7

3. Penguasaan Konsep ... 12

4. Hasil Belajar ... 16

5. Pendekatan Keterampilan Proses ... 18

B. Kerangka Pemikiran ... 23

C. Anggapan Dasar ... 26

D. Hipotesis Penelitian ... 27

III. METODE PENELITIAN A. Populasi Penelitian ... 28

xiv

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis ... 33

1. Analisis Data ... 33

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ... 39

4. Pengaruh Kemampuan Berpikir Terhadap Penguasaan Konsep dan Hasil Belajar Siswa dengan Pendekatan Proses ... 56

V. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan ... 64

xv DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Pemetaan ... 68

2. Silabus ... 70

3. RPP ... 73

4. LKS SMP ... 79

5. Kunci jawaban LKS SMP ... 89

6. Kisi-Kisi Soal SCDT ... 97

7. Science Cognitive Development Test ... 98

8. Kunci Jawaban Science Cognitive Development Test ... 105

9. Kisi-Kisi Soal Penguasaan Konsep ... 107

10.Kisi-Kisi Soal Tes Hasil Belajar ... 111

11.LP 1a : Soal Penguasaan Konsep ... 116

12.LP 1a : Kunci Jawaban Soal Penguasaan Konsep ... 119

13.LP 1b : Soal Hasil Belajar ... 122

14.LP 1b : Kunci Jawaban Soal Hasil Belajar ... 123

15.LP 2 : Proses ... 126

16.LP 3 : Psikomotor ... 128

17.LP 4 : Pengamatan Prilaku Berkarakter ... 129

18.LP 5 : Pengamatan Keterampilan Sosal ... 130

19.Rekapitulasi Nilai SCDT ... 131

20.Hasil Uji Validitas Soal SCDT ... 133

21.Hasil Uji Reliabilitas SCDT ... 137

xvi

23.Hasil Uji Validitas soal Penguasaan Konsep ... 139

24.Hasil Uji Reliabilitas Soal Penguasaan Konsep ... 141

25.Nilai Uji Instrumen Soal Hasil Belajar ... 142

26.Hasil Uji Validitas Soal Hasil Belajar ... 143

27.Hasil uji Reliabilitas Soal Hasil Belajar ... 145

28.Rekapitulasi Nilai Kemampuan Berpikir, Penguasaan Konsep, dan Hasil Belajar ... 146

29.Hasil Uji Normalitas ... 148

30.Hasil uji Linearitas ... 149

31.Hasil uji Korelasi... 150

32.Hasil uji Regresi ... 152

33.Surat Keterangan Penelitian Pendahuluan ... 156

34.Surat Keterangan Izin Penelitian ... 157

35.Balasan Surat Keterangan Penelitian Pendahuluan ... 158

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1. Kategori Tingkat Berpikir siswa ... 11

2.2. Kriteria taraf penguasaan konsep siswa ... 15

2.3. Kriteria hasil belajar ... 18

3.1 Interpretasi validitas ... 31

3.2 Kriteria Reliabilitas Instrumen . ... 33

3.3 Tingkat hubungan berdasarkan interval korelasi . ... 36

4.1. Hasil uji validitas soal kemampuan berpikir ... . 40

4.2. Hasil uji validitas soal penguasaan konsep ... . 40

4.3. Hasil uji validitas soal hasil belajar ... . 41

4.4. Hasil reliabilitas soal ... . 41

4.5. Tingkar berpikir siswa berdasarkan tes SCDT ... . 42

4.6. Klasifikasi penguasaan konsep siswa ... . 43

4.7. Persentase nilai hasil belajar siswa ... . 44

4.8. Data persentase hasil belajar kognitif proses ... . 45

4.9. Hasil uji normalitas Kolmogrov-Smirnov ... . 46

4.10.Hasil uji liniearitas ... . 47

4.11.Hasil uji korelasi ... . 48

4.12.Hasil hitung koefisien determinasi ... . 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Komponen Esensial Belajar dan Pembelajaran ... 16

2.2 Diagram paradigma pemikiran ... 24

3.1 Desain eksperimen One-Shot Case Study ... 29

4.1 Grafik presentase tingkat kemampuan berpikir siswa ... 53

4.2 Grafik persentase nilai penguasaan konsep siswa ... 55

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu fisika merupakan bagian dari mata pelajaran yang menuntut siswa untuk berinteraksi langsung dengan sumber belajar, tidak hanya memahami konsep-konsep ilmu pengetahuan saja, namun perlu penggabungan pengalaman melalui serangkaian kegiatan ilmiah sebagai langkah-langkah menuju pemahaman terhadap konsep. Pelajaran fisika termasuk ilmu pasti, tetapi untuk memberikan pemahaman yang kuat kepada peserta didik agak sulit.

Sebagai fasilitator peserta didik, guru perlu pandai memilah dan memilih media yang digunakan dalam pembelajaran. Adanya media pembelajaran dalam mata pelajaran fisika, diharapkan dapat mendorong peserta didik agar tertarik untuk mempelajari fisika. Berawal dari rasa tertarik itulah, minat belajar peserta didik terhadap pelajaran fisika dapat muncul. Sehingga peserta didik pun dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan.

2 Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran, guru mengajarkan fisika langsung kepada konsep tanpa mengkaitkannya terlebih dahulu dengan aplikasi yang terjadi. Bahkan selama ini ada guru yang tidak mengajarkan aplikasi fisika, sehingga rasa ketertarikan terhadap fisika rendah, yang nantinya

mengakibatkan penguasaan konsep dan hasil belajar fisika rendah.

Menurut Piaget siswa akan mangalami tahapan-tahapan kemampuan berpikir sesuai dengan bertambahnya usia, yakni : 1) tahap sensorimotor (0 -2 tahun); 2) tahap praoperasional (2-7 tahuan); 3) tahap operasional konkrit (7-11 tahun); dan tahap operasional formal (11 tahun sampai dewasa). Kemampuan berpikir merupakan hal yang sangat penting dalam proses penguasaan konsep dan hasil belajar siswa. Bila ditinjau dari ciri-ciri kemampuan berpikir pada tahap konkrit dan formal, penguasaan konsep akan lebih cepat dan mudah dipahami apabila siswa sudah mencapai tahap formal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang dapat mengembangkan

kemampuan berpikir siswa sehingga penguasaan konsep dan hasil belajar dapat dimiliki sepenuhnya oleh siswa.

Pendekatan keterampilan proses digunakan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri siswa, karena melalui pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses, siswa dilatih untuk mengembangkan sikap ilmiah dan kemampuannya untuk menemukan fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. Sehingga pendekatan

3 Proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Pekalongan, guru mata pelajaran fisika sudah menggunakan pendekatan ketermapilan proses pada materi yang menggunakan praktikum. Namun, hasil belajar fisika siswa masih tergolong rendah. Hal ini diduga karena keterampilan proses yang diamati kurang kompleks. Karena di sekolah tersebut hanya menerapkan tiga keterampilan proses yaitu Merencanakan Percobaan, Melakukan Percobaan, dan

Menginterpretasi data. Sehingga hasil belajarnya pun masih tergolong rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ―Pengaruh Kemampuan Berpikir tehadap

Penguasaan Konsep dan Hasil Belajar Siswa dengan Pendekatan Keterampilan Proses”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap penguasaan konsep siswa dengan pendekatan keterampilan proses?

4 C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui adanya pengaruh kemampuan berpikir terhadap penguasaan konsep siswa dengan pendekatan keterampilan proses.

2. Mengetahui adanya pengaruh kemampuan berpikir terhadap hasil belajar belajar siswa dengan pendekatan keterampilan proses.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi alternatif baru bagi guru dalam menambah wawasan keimuan dan pendekatan keterampilan proses sebagai pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir terhadap penguasaan konsep dan hasil belajar siswa.

2. Dapat digunakan menjadi tolak ukur hasil belajar fisika sehingga siswa dapat melihat hasil yang telah dicapainya dan dapat lebih meningkatkan lagi penguasaan konsep dan hasil belajar lebih baik.

3. Sebagai refrensi bagi peneliti lain untuk penelitian yang sama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

5 pokok bahasan yang akan diajarkan, yang terdiri atas mengidentifikasi variabel, tabulasi, grafik, deskripsi hubungan variabel, perolehan dan proses data, analisis penyelidikan, hipotesis, dan eksperimen.

2. Penguasaan konsep dalam penelitian ini diukur melalui tes penguasaan konsep fisika.

3. Hasil belajar yang diteliti dibatasi pada aspek kognitif siswa.

4. Kemampuan berpikir dalam penelitian ini adalah tingkat kemampuan berpikir konkrit dan berpikir formal yang dikategorikan berdasarkan hasil Science Cognitive Development Test (SCDT) dengan 9 aspek kemampuan

berpikir yang dinilai adalah Classification Reasoning, Conservational Reasoning, Combinatorial Reasoning, Probability Reasoning, Seritional

Reasoning, Corretional Reasoning, Controlling Variable, Propotional

Reasonng, dan Hypothetical Reasoning.

5. Materi pokok dalam penelitian ini adalah kalor.

6. Objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII semester ganjil di SMP Negeri 1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tahun pelajaran

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoretis

1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan proses perkembangan yang dialami oleh siswa menuju kearah yang lebih baik. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada dirinya, baik dalam bentuk sikap dan nilai yang positif maupun

pengetahuan yang baru. Menurut Hamalik (2002: 37) belajar merupakan proses perubahan tingkah laku pada diri sendiri berkat pengalaman dan latihan. Pengalaman dan latihan terjadi melalui interaksi antar individu dan lingkungannya, baik lingkungan alamiah maupun lingkungan sosialnya. Gagne dalam Slameto (2003: 13) menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaaan dan tingkah laku.

7 2. Kemampuan Berpikir

Beberapa ahli pendidikan beranggapan bahwa berpikir memiliki arti sebagai berikut:

1. Ibrahim dan Nur dalam Suryasubrata (2002: 56) berpendapat bahwa ―berpikir adalah kemampuan untuk menganalisa, mengkritik dan

mencapai kesimpulan berdasarkan pada interferensi, atau pertimbangan yang seksama”.

2. Solso dalam Harefa (2002: 15)

Berpikir adalah sebuah proses dimana representasi mental baru dibentuk memalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah.

3. Suryasubrata (2002: 54) berpendapat bahwa ―berpikir merupakan proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses dan jalannya”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, bahwa pengertian berpikir adalah suatu proses pembentukan ide baru yang didapatkan dari pencarian

8 Menurut Piaget dalam kompasiana.com(2011) melalui proses asimilasi dan akomodasi struktur kognitif seseorang berkembang dari tingkat sensorimotorik sampai dengan berpikir formal denagan klasifikasi sebagai berikut:

1) Sensorimotorik (umur: 0 – 2 tahun) Anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan panca indra dan gerakannya. Perilaku bayi pada tahap ini semata-mata berdasarkan pada stimulus yang diterimanya

2) Praoperasional (umur: 2 – 7 tahun) Anak-anak pada tahap ini sudah mampu berpikir sebelum bertindak, meskipun kemampuan

berpikirnya belum sampai pada tingkat kemampuan berpikir logis. Masa 2-7 tahun, kehidupan anak juga ditandai dengan sikap egosentris, dimana mereka berpikir subyektif dan tidak mampu melihat obyektifitas pandangan orang lain, sehingga mereka sukar menerima pandangan orang lain.

3) Berpikir konkrit (umur: 7 – 11 tahun) Pada umumnya, pada tahap ini anak-anak sudah memiliki kemampuan memahami konsep konservasi (concept of conservacy). Anak juga sudah mampu melakukan observasi, menilai dan mengevaluasi sehingga mereka tidak se-egosentris sebelumnya. Kemampuan berpikir anak pada tahap ini masih dalam bentuk konkret.

4) Berpikir formal (umur: 11 – 16 tahun) Pada tahap ini, kemampuan siswa sudah berada pada tahap berpikir abstrak. Mereka mampu mengajukan hipotesa, menghitung konsekuensi yang mungkin terjadi serta menguji hipotesa yang mereka buat. Kalau dihadapkan pada suatu persoalan, siswa pada tahap perkembangan formal operational mampu memformulasikan semua kemungkinan dan menentukan kemungkinan yang mana yang paling mungkin terjadi berdasarkan kemampuan berpikir analistis dan logis.

Selanjutnya Piaget dalam Erman (2008: 8) menyimpulkan bahwa Kemampuan berpikir konkret sesorang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: (1) kategori C1, (2) kategori C2, dan (3) kategori C3, sedangkan

kemampuan berpikir formal dibagi menjadi lima kategori, yaitu: (1) kategori A1, (2) kategori A2, (3) kategori A3, (4) kategori A4, dan (5) kategori A5.

9 Praoperasional, Berpikir konkrit, dan berpikr formal dengan karakteristik masing-masing. Sedangkan tahap berpikir konkrit dan formal juga dibagi menjadi tingkat-tingkatan dengan kategori C1, C2, C3, A1, A2, A3, A4, dan A5. Untuk setiap kategori pada tahapan berpikit konkrit dan formal memiliki kemanpuan berbeda-beda dengan meninjau kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Karplus dalam Erman (2008: 8) ciri-ciri setiap kategori tingkat berpikir adalah sebagai berikut:

1. Kategori berpikir konkrit-1 atau C1. Pada kategori ini, seseorang hanya dapat melakukan klasifikasi sederhana dan generalisasi berdasarkan kriteria-kriteria yang tampak (observable).

2. Kategori berpikir konkrit-2 atau C2. Pada kategori ini, seseorang sudah dapat melakukan konservasi logis.

3. Kategori berpikir konkrit-3 atau C3. Individu dalam kategori ini selain dapat mengoperasikan kemampuan kategori C1 dan C2 juga dapat melakukan klasifikasi dan generalisasi serta membuat korespondensi berdasarkan kriteriakriteria yang dapat diamati melalui pancaindera.

4. Kategori berpikir formal-1 atau F1. Kategori ini ditandai dengan kemampuan melakukan klasifikasi ganda (multiple classification), konservasi logis, serial ordering, memahami sifat-sifat konsep abstrak, aksioma-aksioma, dan teori.

5. Kategori berpikir formal-2 atau F2. Kategori F2 ditandai dengan kemampuan berpikir kombinasi

6. Kategori berpikir formal-3 atau F3. Pada kategori ini, seseorang memiliki kemampuan menginterpretasi hubungan-hubungan

fungsional yang diungkapkan dalam bentuk persamaan matematika. 7. Kategori berpikir formal-4 atau F4. Kategori ini ditandai dengan

kemampuan menetapkan variabel-variabel dalam suatu desain eksperimen. Individu pada kategori ini sudah dapat membedakan variabel-variabel dalam suatu percobaan atau eksperimen.

10 Kemampuan berpikir siswa yang biasanya muncul pada saat menerima pembelajaran adalah kemampuan berpikir konkrit dan berpikir formal. Karena kedua tingkatan inilah yang sangat penting dalam membangun penguasaan konsep dan hasil belajar. Sesuai tingkatannya, maka

kemampuan berpikir formal merupakan kemampuan berpikir paling tinggi, sehingga kemampuan untuk membentuk ide-ide dari suatu yang abstrak sangat mudah. Sedangkan kemampuan berpikir konkrit malah sebaliknya, siswa dengan kemampuan ini akan lebih mudah menerima ide dengan sesuatu yang nyata.

Sementara itu, Cepni dalam Erman (2008: 9) berpendapat bahwa dampak tingkat berpikir dalam pembelajaran Fisika adalah ― tingkat berpikir konkrit dan berpikir formal dibedakan menjadi dua kategori, yaitu C1 dan C2 untuk tingkat berpikir konkrit, lalu A1 dan A2 untuk tingkat berpikir formal”. Pembagian kategori ini dilakukan sesuai hasil tes kemampuan

berpikir atau Science Cognitive Development Test (SCDT) yang dikembangkan oleh Forum Pembelajaran dan Pengajaran Fisika Asia-Pasifik, dan meliputi 9 aspek kemampuan berpikir antara lain:

1) Classification Reasoning, yaitu kemampuan menggolongkan fakta-fakta ke dalam bagan yang tersusun sesuai dengan kesamaan sifat atau keseragaman.

2) Conservational Reasoning, yaitu kemampuan memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak

berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut.

3) Combinatorial Reasoning, yaitu kemampuan menggabungkan atau menghilangkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi suatu kondisi tertentu.

11 5) Seritional Reasoning, adalah kemampuan mengurutkan sesuatu

sesua berdasarkan dimensi kuantitatif.

6) Corretional Reasoning, adalah kemampuan menghubungkan kejadian-kejadian khusus atau observasi yang terdiri atas dugaan-dugaan tertentu.

7) Controlling Variable, yaitu kemampuan memecahkan masalah eksperimen dengan mengontrol semua faktor dan hanya merubah satu faktor saja untuk menentukan bagaimana pengaruhnya. 8) Propotional Reasonng, yaitu kemampuan memberikan jawaban

terhadap masalah yang menyangkut proporsional dan perbandingan. 9) Hypothetical Reasoning, yaitu kemampuan memecahkan masalah

abstrak yang relatif rumit dengan menggunakan hipotesis yang berhubungan.

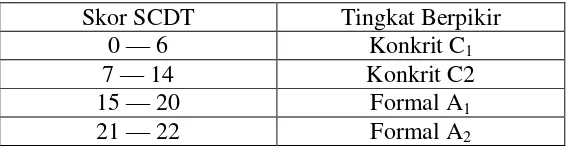

Secara singkat penentuan tingkat berpikir menurut Norldand, Lawson, dan De Vito dalam Erman (2008: 9) berdasarkan skor SCDT dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kategori Tingkat Berpikir Siswa. Skor SCDT Tingkat Berpikir

0 — 6 Konkrit C1

7 — 14 Konkrit C2

15 — 20 Formal A1

21 — 22 Formal A2

12 3. Penguasaan Konsep

Konsep merupakan pemikiran dasar yang diperoleh dari fakta peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berfikir abstrak. Konsep merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam proses belajar. Menurut Sagala dalam Yuliati (2006: 8) definisi konsep adalah:

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atas kelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk

pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan.

Seseorang belajar konsep jika belajar mengenal dan membedakan sifat-sifat dari objek kemudian membuat pengelompokan terhadap objek tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nasution dalam Yuliati (2006: 7):

Bila seseorang dapat menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu kelompok, golongan, kelas, atau kategori, maka ia telah belajar konsep.

Pengertian konsep juga dijelaskan oleh Rosser dalam Sagala (2011:73) mengungkapkan definisi konsep sebagai berikut:

1. Konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama.

2. Konsep adalah abstraksi berdasarkan pengalaman karena dua orang tidak mungkin mempunyai pengalaman yang sama.

Menurut Abdurahman (2003: 254):

13 mengelompokkan benda-benda atau ketika mereka dapat

mengasosiasikan suatu nama dengan kelompok benda tertentu.

Jika seorang siswa telah memahami konsep secara keseluruhan maka ia akan mampu menguasai konsep. Dalam mempelajari fisika, diperlukan penguasaan konsep sehingga siswa tidak merasa kesulitan dalam mempelajari konsep-konsep berikutnya yang lebih kompleks, karena antara konsep yang satu dengan konsep yang lain saling berkaitan.

Ciri-ciri konsep menurut Dahar dalam Agustina (2006: 8) dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep merupakan sebuah pengukuran yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Konsep itu semacam simbol.

2. Konsep timbul sebagai hasil dari pengalaman manusia dengan lebih dari satu benda, peristiwa atau fakta. Konsep itu generalisasi. 3. Konsep ialah hasil berpikir abstraksi manusia yang menekankan

banyak pengalaman.

4. Konsep menyangkut perkalian fakta-fakta atau pemberian pola pada fakta itu.

5. Konsep dapat mengalami perubahan akibat timbulnya pengertian baru.

6. Konsep berguna untuk membuat ramalan dan taksiran.

Uraian tersebut menyimpulkan bahwa konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili suatu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan, yang mempunyai atribut yang sama dan berdasarkan pengalaman.

14 1. Siswa dapat menggolongkan apakah contoh konsep yang sedang

dihadapi sekarang termasuk dalam golongan konsep yang sama atau dalam konsep yang lain.

2. Siswa dapat mengenal konsep lain dalam hubungan superordinat, subordinat, atau koordinat.

3. Siswa dapat menggunakan konsep tersebut untuk memecahkan masalah.

4. Penguasaan konsep memudahkan siswa untuk mempelajari konsep-konsep lain.

Salah satu cara untuk mengukur penguasaan konsep siswa adalah dengan melakukan evaluasi. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2010: 36) ―Evaluasi merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan atau pengukuran hasil belajar”.

Evaluasi terhadap penguasaan konsep sangatlah penting untuk mengukur sejauh mana penguasaan konsep siswa terhadap suatu pokok bahasan. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tidak hanya menghasilkan siswa-siswa yang hanya menghafal pokok bahasan, tetapi juga menguasai konsep dalam pokok bahasan tersebut, sehingga evalusi untuk penguasaan konsep diperlukan pula. Evaluasi terhadap penguasaan konsep bisa dilakukan dengan menggunakan tes penguasaan konsep.

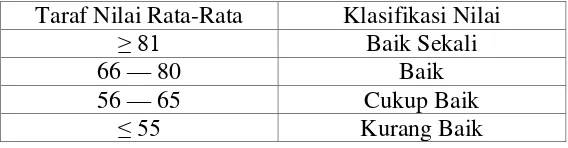

15 Tabel 2.2 Kriteria taraf penguasaan konsep siswa

Taraf Nilai Rata-Rata Klasifikasi Nilai

≥ 81 Baik Sekali

66 — 80 Baik

56 — 65 Cukup Baik

≤ 55 Kurang Baik

Penelitian ini menggunakan tes penguasaan konsep untuk mengetahui penguasaan konsep siswa tentang pokok bahasan yang diajarkan.

Penguasaan konsep menurut revisi taksonomi Bloom dalam Dirgantara (2009) menyatakan bahwa untuk aspek kognitif terdiri dari:

1. mengingat (remember); meliputi mengenali (recognizing), mengingat (recalling);

2. pemahaman/mengerti (understand); meliputi menafsirkan (interpreting), memberikan contoh (exemplifying),

mengklasifikasikan (classifying), merangkum/meringkas (summarizing), menyimpulkan (inferring), membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaining);

3. menerapkan (apply); meliputi melaksanakan/menjalankan (executing), menerapkan (implementing);

4. menganalisis (analyze); meliputi membedakan/membuat perbedaan (differentiating), menyusun/mengorganisasikan (organizing), menghubungkan (attributing);

5. mengevaluasi/menilai (evaluate); meliputi mencek (cheking), mengkritik (criticuing);

6. menciptakan (create); meliputi membangkitkan/menghasilkan (generating), merencanakan (planing), menghasilkan (producing).

16 4. Hasil Belajar

Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan

kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang disampaikan. Hasil belajar siswa diperoleh setelah berakhirnya proses pembelajaran.Dimyati dan Mudjiono (2010: 3-4) berpendapat bahwa:

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dari masing- masing individu. Hasil belajar menunjukkan berhasil tidaknya suatu kegiatan pembelajaran yang dicerminkan melalui angka atau skor setelah melakukan tes.

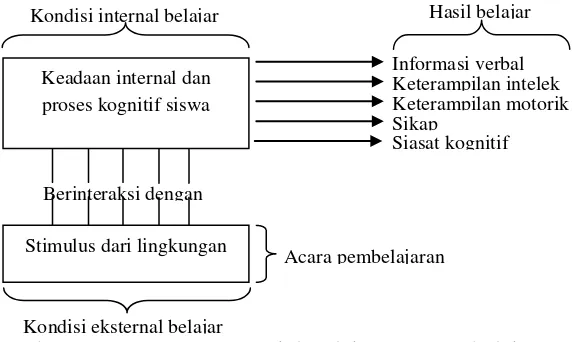

Selanjutnya menurut Gagne dalam Dimyati (2010:10-11) belajar terdiri

dari tiga komponen penting yaitu kondisi eksternal, kondisi internal, dan

hasil belajar. Komponen tersebut dilukiskan dalam gambar 2.1

17 Keberhasilan proses belajar yang dilakukan dapat diukur dengan tolak

ukur hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Hal tersebut didukung oleh

pendapat Djamarah dan Zain (2006: 121):

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar, dapat dikatakan bahwa hasil belajar merupakan akhir atau puncak dari proses belajar. Akhir dari kegiatan inilah yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar.

Siswa yang memiliki kemampuan analisis, maka ia akan memecahkan suatu permasalahan teori tertentu dengan menganalisis pengetahuan yang dilambangkan dengan kata-kata menjadi buah pikiran. Hal tersebut didukung oleh pendapat Hamalik (2002: 19):

Hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang didapat dari kegiatan belajar yang merupakan kegiatan kompleks. Dengan memiliki hasil belajar, seseorang akan mampu mengartikan dan menganalisis ilmu pengetahuan yang dilambangkan dengan kata-kata menjadi suatu buah pikiran dalam memecahkan suatu permasalahan tertentu.

Hasil belajar dapat dilihat dari nilai yang diperoleh setelah tes dilakukan. Menurut Bloom, dalam Dimyati (2010: 26) Ada tiga taksonomi yang dipakai untuk mempelajari jenis perilaku dan kemampuan internal akibat

belajar yaitu:

1) Ranah Kognitif

Ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku, yaitu: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.

2) Ranah Afektif

Ranah afektif terdiri dari lima perilaku yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup.

3) Ranah Psikomotor

18

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian gerakan, dan kreativitas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang telah diperoleh setelah siswa menerima pengetahuan, dimana hasil belajar mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam penelitian ini, dari tiga ranah yang ada pada hasil belajar akan diambil satu ranah saja yaitu pada ranah kognitif.

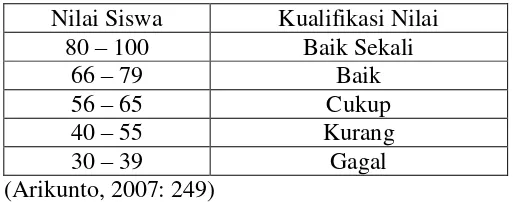

Kriteria hasil belajar siswa pada penelitian ini menggunakan kriteria dari Arikunto seperti pada Tabel 2.3:

Tabel 2.3 Kriteria hasil belajar siswa

Nilai Siswa Kualifikasi Nilai 80 – 100 Baik Sekali

66 – 79 Baik

56 – 65 Cukup

40 – 55 Kurang

30 – 39 Gagal

(Arikunto, 2007: 249)

5. Pendekatan Keterampilan Proses

Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan mental,fisik dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan-kemampuan mendasar yang telah dikembangkan dan telah terlatih lama-kelamaan akan menjadi suatu keterampilan.

19 fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang

prinsipnya telah ada dalam diri siswa. Pendekatan keterampilan proses pada pembelajaran sains lebih menekankan pembentukan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan mengkomunikaskan hasilnya.

Pendekatan keterampilan proses dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu siswa. Menurut Anistya (2004: 22):

Pendekatan keterampilan proses dapat diartikan sebagai wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah ada pada siswa.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pendekatan keterampilan proses bukanlah satu tindakan instruksional yang berada di luar kemampuan siswa. Pendekatan keterampilan proses dimaksudkan untuk

mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa. Peranan pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran menurut Anistya (2004 :23) dalam skripsinya adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan keterampilan proses memberikan kepada siswa pengertian.

2) Mengajarkan dengan pendekatan keterampilan proses berarti memberi kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan.

3) Menggunakan pendekatan keterampilan proses untuk mengajarkan ilmu pengetahuan membuat siswa belajar proses produk ilmu.

20 mengembangkan keterampilan-keterampilan memproses dan memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga guru hendaknya menanamkan sikap dan nilai sebagai seorang ilmuwan kepada siswa.

Dimyati dan Mudjiono (2010: 138) memuat ulasan pendekatan keterampilan proses sebagai berikut.

(1) Pendekatan keterampilan proses dapat mengembangkan hakikat ilmu pengetahuan siswa. Siswa terdorong untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik karena lebih memahami fakta dan konsep ilmu pengetahuan;

(2) Pembelajaran melalui keterampilan proses akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya menceritakan, dan atau mendengarkan sejarah ilmu pengetahuan;

(3) Keterampilan proses dapat digunakan oleh siswa untuk belajar proses dan sekaligus produk ilmu pengetahuan.

Dari uraian di atas dapat diutarakan bahwa dengan penerapan pendekatan keterampilan proses menuntut adanya keterlibatan fisik dan mental intelektual siswa. Hal ini dapat digunakan untuk melatih dan

mengembangkan keterampilan intelektual atau kemampuan berfikir siswa. Selain itu juga mengembangkan sikap-sikap ilmiah dan kemampuan siswa untuk menemukan dan mengembangkan fakta, konsep, dan prinsip ilmu atau pengetahuan.

21 Keterampilan proses dalam pengajaran sains merupakan suatu model atau alternatif pembelajaran sains yang dapat melibatkan siswa dalam tingkah laku dan proses mental, seperti ilmuwan”.

Funk dalam Dimyati dan Mudjiono (2010: 140) mengutarakan bahwa berbagai ”keterampilan proses dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

keterampilan proses dasar (basic skill) dan keterampilan terintegrasi (integarted skill)”. Selanjutnya, Dimyati dan Mudjiono (2010: 140) mengkaji pendapat Funk sebagai berikut.

Keterampilan proses dasar (basic skill) a. Observasi

Melalui kegiatan mengamati, siswa belajar tentang dunia sekitar yang fantastis. Kemampuan mengamati merupakan keterampilan paling dasar dalam proses dan memperoleh ilmu serta hal. Dengan obsevasi, siswa mengumpulkan data tentang tanggapan-tanggapan terhadap objek yang diamati.

b. Klasifikasi

Menggolongkan dan mengamati persamaan, perbedaan dan hubungan serta pengelompokan objek berdasarkan kesesuaian dengan berbagai tujuan.

c. Komunikasi

Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai penyampaikan dan

memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara, visual, atau suara dan visual.

d. Pengukuran

Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Prediksi

Prediksi merupakan keterampilan meramal yang akan terjadi, berdasarkan gejala yang ada. Memprediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang, berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu, atau hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam pengetahuan.

f. Inferensi

22 Sedangkan untuk keterampilan proses terintergasi, Dimyati dan Mudjiono (2010: 141) menjelaskan bahwa ―Keterampilan terintegrasi merupakan perpaduan dua kemampuan keterampilan proses dasar atau lebih.

Keterampilan terintegrasi terdiri atas: mengidentifikasi variabel, tabulasi, grafik, diskripsi hubungan variabel, perolehan dan proses data, analisis penyelidikan, hipotesis ekperimen”.

1. Identifikasi Variabel

Keterampilan mengenal ciri khas dari faktor yang ikut menentukan perubahan.

2. Tabulasi

Keterampilan penyajian data dalam bentuk tabel, untuk mempermudah pembacaan hubungan antarkomponen. 3. Grafik

Keterampilan penyajian dengan garis tentang turun naiknya suatu keadaan.

4. Deskripsi hubungan variabel

Keterampilan membuat sinopsis/pernyataan hubungan faktor-faktor yang menentukan perubahan.

5. Perolehan dan proses data

Keterampilan melakukan langkah secara urut untuk meperoleh data. 6. Analisis penyelidikan

23 7. Hipotesis

Keterampilan merumuskan dugaan sementara. 8. Ekperimen

Keterampilan melakukan percobaan untuk membuktikan suatu teori/penjelasan berdasarkan pengamatan dan penalaran.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses merupakan pembelajaran yang mengutamakan kegiatan siswa dalam membangun pemahaman dan penguasaan konsep. Penelitian ini menggunakan pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses antara keterampilan proses dasar dan terintegrasi. Hal ini disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.

B. Kerangka Pemikiran

24

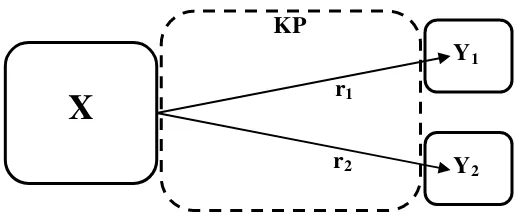

Gambar 2.2 Diagram paradigma pemikiran Keterangan :

KP = pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses siswa X = kemampuan berpikir siswa

Y1 = penguasaan siswa Y1 = hasil belajar siswa

r1 = Pengaruh tingkat kemampuan berpikir terhadap penguasaan konsep siswa

r2 = Pengaruh tingkat kemampuan berpikir terhadap hasil belajar siswa

Penguasaan konsep dan hasil belajar siswa sangat berhubungan erat dengan kegiatan berpikir. Kemudian dapat diasumsikan bahwa kecepatan dan

kemudahan siswa dalam menguasai konsep dan hasil belajar bergantung pada beberapa hal, salah satunya adalah kemampuan berpikir siswa.

Kemampuan berpikir pada siswa usia sekolah yang paling penting berada pada tingkat kemampuan berpikir konkrit dan berpikir formal. Dimana kemampuan berpikir formal lebih tinggi tingkatannya daripada berpikir konkrit. Sehingga siswa dengan kemampuan berpikir formal akan memiliki penguasaan konsep yang lebih baik daripada siswa dengan kemampuan berpikir konkrit.

Y1

Y2

r1

r2

X

25 Pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses menggunakan tahapan-tahapan agar siswa membentuk sendiri pengetahuan melalui pemikiran sendiri, bukan hasil transfer dari guru. Pendekatan ini mengasah kemampuan siswa agar mengalami peningkatan. Sehingga apabila pendekatan ini diaplikasikan dalam pembelajaran fisika di kelas, maka akan membantu meningkatkan penguasaan konsep,sehingga siswa akan mendapatkan hasil yang baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan keterampilan proses. Dalam proses pembelajaran, guru menyampaikan materi dengan melakukan praktikum dan siswa dibagi dalam bentuk kelompok. Sehingga menuntut siswa untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada saat proses pembelajaran. Jadi, bukan hanya guru saja yang aktif tetapi dari siswanya juga. Keterampian proses yang digunakan terdiri dari mengidentifikasi variabel, tabulasi, grafik, deskripsi hubungan variabel, perolehan dan proses data, analisis penyelidikan, hipotesis, dan eksperimen. Pada tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel, siswa dituntut untuk memiliki keterampilan mengenal ciri khas dari faktor yang ikut menentukan perubahan. Faktor yang dimaksud adalah variabel bebas, terikat, dan kontrol. Pada tahapan ini siswa harus bisa menentukan variabel yang berpengaruh terhadap hasil pengamatan.

26 dengan garis tentang turun naiknya sesuatu keadaan. Tahapan yang keempat yaitu deskripsi hubungan variabel, pada tahapan ini siswa dituntut unuk memiliki keterampilan membuat sinopsis/pernyataan hubungan faktor-faktor yang menentukan perubahan.

Pada tahapan yang keenam, yaitu analisis penyelidikan. Pada tahapan ini siswa diharapkan memiliki keterampilan menguraikan pokok persoalan atas bagian-bagian dan terpecahkannya permasalahan berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip -prinsip dasar atau merumuskan masalah. Pada tahapan yang ketujuh yaitu hipotesis. Pada tahap ini, siswa harus memiliki keterampilan merumuskan dugaan/ jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah dibuat. Pada tahap terakhir, yaitu ekperimen. Pada tahap ini siswa harus memiliki keterampilan melakukan percobaan untuk membuktikan suatu teori/penjelasan berdasarkan pengamatan dan penalaran. Setelah

melakukan delapan keterampilan proses tersebut, diharapkan penguasaan konsep dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik.

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Semua siswa kelas VII 5 semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 yang menjadi objek penelitian mempunyai kemampuan akademis yang relatif sama dalam mata pelajaran fisika.

27 3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan berpikir terhadap

penguasaan konsep dan hasil belajar siswa dengan pendekatan keterampilan proses diabaikan.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoretis dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap penguasaan konsep dengan pendekatan keterampilan proses.

III. METODE PENELITIAN

A. Populasi Peneitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pekalongan semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 192 siswa.

B. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik

Purposive Sampling yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada

suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Arikunto, 2010: 183). Berdasarkan populasi yang terdiri dari 6 kelas diambil 1 kelas

berdasarkan pertimbangan peneliti sebagai sampel. Sampel yang diperoleh adalah kelas VII5 yang terdiri dari 32 siswa.

C. Desain Penelitian

Desain eksperimen pada penelitian ini menggunakan bentuk

Pre-Eksperimental Design dengan tipe One-Shot Case Study. Pada desain ini,

29 dasar telah ditulis bahwa seluruh siswa yang menjadi objek penelitian

memiliki kemampuan relatif sama. Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Desain eksperimen One-Shot Case Study

Keterangan:

X : perlakuan dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses O : tes penguasaan konsep siswa dan hasil belajar siswa

(Sugiyono, 2009: 110-111)

D. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data .Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa :

1. Intrumen yang digunakan adalah intrumen penguasaan konsep dan hasil belajar berupa soal uraian. Tes ini digunakan pada saat posttest dengan 5 soal uraian penguasaan konsep dan 5 soal uraian hasil belajar. Ini

digunakan setelah siswa melakukan percobaan kalor.

2. Instrumen kemampuan berpikir siswa digunakan Science Cognitive Development Test (SCDT) yang digunakan sebelum pembelajaran. Tes

SCDT merupakan tes kemampuan berpikir siswa dalam bidang sains yang

berisi 22 soal. Tes ini digunakan sebelum pembelajaran untuk

30 konkret dan formal. Pada SCDT penskoran dilakukan dengan cara jawaban benar bernilai 1, dan jawaban salah bernilai 0. Siswa kemudian

dikategorikan berdasarkan kemampuan berpikir sesuai dengan skor SCDT nya.

E. Analisis Instrumen

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, instrumen harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (ketepatan). Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus:

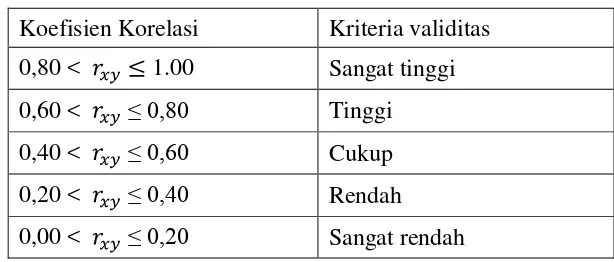

31 Untuk mengintreprestasikan nilai koefesien korelasi r product moment dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Interpretasi validitas Koefisien Korelasi Kriteria validitas 0,80 < 1.00 Sangat tinggi 0,60 < ≤ 0,80 Tinggi 0,40 < ≤ 0,60 Cukup 0,20 < ≤ 0,40 Rendah 0,00 < ≤ 0,20 Sangat rendah

Dengan kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Jika r hitung > r tabel dengan α = 0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan.

Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3 (Masrun dalam Sugiyono, 2009: 188).

32 2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Menurut Sudjana (2009: 16) reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilai. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat Arikunto (2007: 109) yang

menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus alpha, yaitu:

Di mana:

r11 = reliabilitas yang dicari

Σσi2 = jumlah varians skor tiap-tiap item σt2 = varians total

(Arikunto, 2007:109)

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan

33 Menurut Triton dalam Sujianto dikutip oleh Marlangen (2010: 32), jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan interval yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterprestasikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 kriteria reliabilitas instrumen.

Nilai Keterangan

0,80 < r11 ≤ 1,00 Reliabilitas sangat tinggi 0,60 < r11 ≤ 0,80 Reliabilitas tinggi 0,40 < r11 ≤ 0,60 Reliabilitas sedang 0,20 < r11 ≤ 0,40 Reliabilitas rendah r11 ≤ 0,20 Reliabilitas sangat rendah

Triton dalam Sujianto dikutip oleh Marlangen (2010: 32)

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar pengumpulan data berbentuk tabel yang diperoleh dari data hasil test SCDT berupa soal pilihan jamak, kemudian test penguasaan konsep dan hasil belajar siswa berupa soal uraian pada aspek kognitif. Hasil pengumpulan data dapat dilihat pada Lampiran 29.

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Data

34 a. Skor yang diperoleh dari masing-masing siswa adalah jumlah skor

dari setiap soal

b. Persentase pencapaian hasil belajar diperoleh dengan rumus:

c. Ketuntasan hasil tes penguasaan konsep dan hasil belajar untuk kategori taraf nilai rata-tara hasil belajar mengunakan Arikunto.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan empat metode analisis dalam SPSS 17.0 yaitu:

1) Uji Normalitas

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal, dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik

Kolmogrov-Smirnov. Dasar dari pengambilan keputusan uji normalitas,

dihitung menggunakan program komputer dengan metode kolmogorov smirnov berdasarkan pada besaran probabilitas atau nilai signifikasi.

35 2) Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 dengan metode Test for Linearity pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (Linearity) kurang dari 0,05.

(Priyatno dalam Mahmudah, 2011: 31).

3) Uji Korelasi

Jika data berdistibusi normal, maka untuk menguji hipotesis dapat digunakan uji Korelasi Product-Moment, dengan menggunakan persamaan berikut ini.

(Sugiyono, 2009: 255)

Ketentuannya bila r hitung lebih kecil dari r tabel, maka Ho diterima, dan ditolak. Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar dari r tabel

36 Pada penelitian ini, untuk memudahkan dalam menguji hubungan antara variabel dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 dengan uji Korelasi Bivariate jika data berdistribusi normal. Namun jika tidak berdistribusi normal, dapat menggunakan Korelasi Rho Spearman.

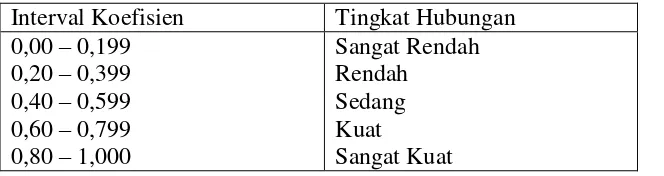

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan itu, maka dapat digunakan pedoman seperti pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Tingkat hubungan berdasarkan interval korelasi Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199

Melalui analisis korelasi kita dapat mengetahui koefisien determinasi, dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan, untuk melihat pengaruh dalam bentuk persentase.

4) Uji Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap penguasaan konsep siswa dan ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap hasil belajar siswa digunakan uji Regresi Linear Sederhana. Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk

37 oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat kausal variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Persamaan umumnya adalah:

Y = a + b X

Dengan Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Koefisien a adalah konstanta (intercept) yang merupakan titik potong antara garis regresi dengan sumbu Y pada koordinat kartesius. Adapun hipotesis yang telah diuji adalah:

Hipotesis Pertama

O

H : Tidak ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap penguasaan

konsep siswa dengan pendekatan keterampilan proses.

1

H : Ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap penguasaan konsep

siswa dengan pendekatan keterampilan proses.

Hipotesis Kedua

O

H : Tidak ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap hasil belajar

siswa dengan pendekatan keterampilan proses.

1

H : Ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap hasil belajar dengan

38 Berdasarkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas:

Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka HO

diterima.

Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka HO

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap penguasaan konsep siswa dengan pendekatan keterampilan proses. sebesar 33,90% yang merupakan nilai koefisien determinasi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,582 yang termasuk dalam kategori sedang dan persamaan regresi Y= 28,917 + 2,339X dimana konstanta a dan b merupakan koefisien yang signifikan. 2. Ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap hasil belajar dengan

65 B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses harus dilakukan dengan cermat pada saat proses pembelajaran berlangsung, dengan cara memberikan siswa tugas membaca dan mencari tahu mengenai materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya di setiap akhir pertemuan sehingga siswa sudah memiliki persiapan dan nantinya akan lebih mudah untuk melakukan pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses.

2. Untuk mengetahui sejauh mana dampak yang mampu dicapai siswa dapat dilakukan dengan menggunakan tes kemampuan berpikir atau disebut SCDT (Science Cognitive Development Test). Untuk itu guru sebaiknya

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Mulyono. 2003. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta : Rineka Cipta.

Agustina, Emi. 2006. Peningkatan Aktivitas, Minat, dan Penguasan Konsep Siswa Materi Pokok Usaha dan Energi Menggunakan Metode Analogi dan

Demonstrasi dalam Pembelajaran Konstruktivisme. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Anistiya, L. 2004. Upaya Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Melalui Pendekatan Keterampilan Proses pada Pokok Bahasan Listrik Statis Kelas 2B Semester 2 SLTP N 2 Padang Cermin Tahun Pelajaran 2003-2004. skripsi. Unila. Bandar Lampung.

Arikunto, Suharsimi. 2007. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Dalyono, M. 2005. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Dimyati, dan Mudjiono. 2010. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. Dirgantara, Yudi. 31 Maret 2009. Model Pembelajaran Laboratorium Berbasis

Inkuiri untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Keterampilan Proses Sains Siswa MTs pada Pokok Bahasan Kalor. Diakses 11 November 2011 dari http://ydgfis.blogspot.com/

Djamarah dan Zain. 2006. Strategi Belajar dan Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. Erman. 2008. Intervensi Berkelanjutan dalam Pembeajaran IPA untuk

Perkembangan Berpikir Abstrak Siswa.. Jakarta: Puspa Sarana.

Hamalik, Oemar. 2002. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. Jakarta: Bumi Aksara

67 Ibrahim, R dan N Syaodih. 2003. Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka

Cipta.

Irya, Erika Aprilia. 2009. Meningkatkan Aktivitas Belajar dan Penguasaan

Konsep Gerak dengan Menggunakan Model Pembelajaran Konstruktivisme dengan Metode Demonstrasi. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas

Lampung.

Kompasiana.com. 21 Januari 2007. Perkembangan Berpikir Kognitif Jean-Piaget. Diakses 15 November 2011 dari

http://bimbingankonseling.kompasiana.com/2007/ perkembangan-berpikir-jean-piaget

Mahmudah, Laili. 2011. Pengaruh Interaksi Pembelajaran Interactive Conceptual Instruction (ICI) Terhadap Keterampilan Proses Sains Dan Hasil Belajar. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Marlangen, Taranesia. 2010. Studi Kemampuan Berpikir Kritis dan Konsep Pada Pembelajaran Fisika dengan Pendekatan Multiple Representation. Skripsi.. Bandar Lampung : Universitas Lampung

Sagala, S. 2011 . Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.

Sardiman, A.M. 2004. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Jakarta : Rineka Cipta.

Sudjana, Nana. 2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Suryasubrata, Sumadi.2002. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Grafindo Perkasa Rajawali

Trihendradi, Cornelius. 2005. Analisis Data Statistik. Andi. Yogyakarta. Yuliati. 2006. ”Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Hasil Belajar Fisika