ABSTRAK

PENERAPAN STRATEGI CONCEPT MAPPING UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR

PADA PEMBELAJARAN TEMATIK SISWA KELAS IVA SDN 05 METRO TIMUR

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Oleh

PUTU AYU DAHLIAWATI

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan guru kelas IVA SDN 05 Metro Timur, siswa mengalami beberapa permasalahan dalam pembelajaran tematik diantaranya, kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar. Hal ini dibuktikan dari 28 siswa terdapat 19 siswa yang belum memperoleh nilai minimal 66 atau mencapai kategori baik. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas IVA SDN 05 Metro Timur melalui penerapan strategi Concept Mapping.

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik non tes dan tes. Alat pengumpul data yang digunakan adalah lembar panduan observasi dan soal tes formatif. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi Concept Mapping dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Rata-rata motivasi siswa siklus I yaitu 60,21 (cukup) dan di siklus II meningkat menjadi 77,06 (baik). Hasil belajar siswa meningkat sehingga mencapai nilai ≥66 dengan kategori baik. Siklus I nilai rata-rata kelas 65,21 (cukup) dan siklus II nilai rata-rata kelas menjadi 79,89 (baik). Meningkatnya hasil belajar, ketuntasan belajar juga meningkat. Ketuntasan belajar siswa di siklus I 60,71%. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa meningkat sebesar 25,02% sehingga menjadi 85,73%.

RIWAYAT HIDUP

MOTO

Perlu Kesabaran dan Ketulusan Luar biasa Agar Bisa Memperjuangkan Proses Menuju Kebaikan Diri

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih serta bangga kepada :

Ayahanda Komang Dangin dan Ibunda Ni Wayan

Srinati

Yang telah membesarkan, membimbing, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya serta memotivasi agar menjadi anak yang lebih baik

dan mendoakan untuk keberhasilan ananda.

Adik-adiku

Made Riski Wijayanti, Nyoman Arya Surya Divha,

dan Ketut Ngurah Parama Aditya

Yang telah memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilanku.

Serta sahabat-sahabat yang memberiku motivasi untuk dapat berbuat lebih baik dalam menyelesaikan studi

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kebahagian dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Strategi Concept Mapping untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas IVA SDN 05 Metro Timur Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagai syarat meraih gelar sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan legalitas pada skripsi ini.

2. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan FKIP Unila yang telah memberikan pengesahan terhadap skripsi ini.

3. Bapak Drs. Baharuddin Risyak, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unila yang telah menyetujui skripsi ini.

masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 6. Ibu Dra. Hj. Yulina H., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan

Pembimbing II yang telah membantu, membimbing, dan memberikan saran serta motivasi terhadap pengajuan judul skripsi ini serta memberikan masukan, saran, nasihat, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan S1 PGSD UPP Metro, yang telah membantu sampai skripsi ini selesai.

8. Ibu Yuliana, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN 05 Metro Timur yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.

9. Ibu Fitri Avirianti Handayani, S.Pd.I., selaku guru kelas IVA SDN 05 Metro Timur yang telah bersedia menjadi teman sejawat dan membantu dalam melaksanakan penelitian.

10. Siswa-siswi Kelas IVA SDN 05 Metro Timur yang telah berpartisipasi aktif sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

11. Sahabat seperjuangan (Rimba, Mega, Rani, Mbak Rizky) serta sahabat yang selalu membantu, memberi dukungan dan memotivasi peneliti (Kadek, Nila, Ratih, Melsa, Gusti Ayu Rini).

13. Seseorang yang sangat tulus, terima kasih atas nasihat, dukungan, saran, dan doanya, hal ini menjadi motivasi bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan studi.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini belum memenuhi kesempurnaan, akan tetapi peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih pada keilmuan pendidikan.

Metro, 20 Juni 2014 peneliti

DAFTAR ISI

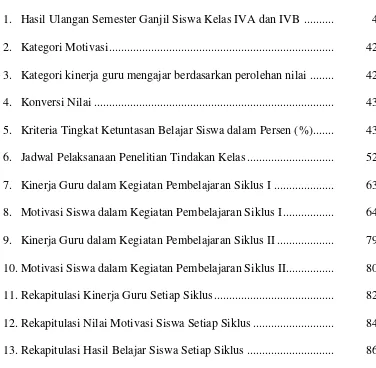

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Hasil Ulangan Semester Ganjil Siswa Kelas IVA dan IVB ... 4

2. Kategori Motivasi ... 42

3. Kategori kinerja guru mengajar berdasarkan perolehan nilai ... 42

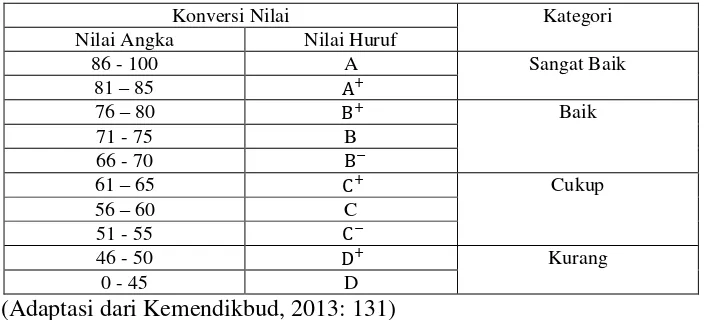

4. Konversi Nilai ... 43

5. Kriteria Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa dalam Persen (%). ... 43

6. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ... 52

7. Kinerja Guru dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus I ... 63

8. Motivasi Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus I ... 64

9. Kinerja Guru dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus II ... 79

10.Motivasi Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus II ... 80

11.Rekapitulasi Kinerja Guru Setiap Siklus ... 82

12.Rekapitulasi Nilai Motivasi Siswa Setiap Siklus ... 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi salah satu wadah bagi umat manusia untuk belajar, mengembangkan potensi dan sarana untuk memberikan suatu pengarahan serta bimbingan bagi siswa. Melalui pendidikan, siswa diharapkan memiliki kepribadian yang bertaqwa kepada Tuhan, kreatif, dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menghidupkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi siswa sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik.

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Kemendikbud. 2013: 71).

Berdasarkan pendapat tersebut, kurikulum yang dikembangkan harus mengarahkan siswa untuk menguasai kompetensi tersebut secara tuntas. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan saat ini. Menurut Prastowo (2013: 219), di dalam kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi tertentu yang harus dicapai, adapun kompetensi yang dimaksud adalah sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Amri (2013: 237) menyatakan bahwa kompetensi yang dicapai diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sehingga guru dituntut untuk merancang pembelajaran berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan.

Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada model pembelajaran tematik. Menurut Prastowo (2013: 117), pada dasarnya pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberi pengalaman bermakna. Sementara itu, proses pembelajaran kurikulum 2013 yang menggunakan model pembelajaran tematik mengacu pada pendekatan ilmiah. Menurut Kemendikbud (2013: 209), pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan mengolah informasi dan menyimpulkan atau mengkomunikasikan.

pendekatan ilmiah. Kondisi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 diharapkan dapat mengarahkan siswa untuk mampu merumuskan masalah (dengan banyak bertanya), bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Pembelajaran diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir analitis (siswa diajarkan bagaimana mengambil keputusan) bukan berpikir mekanistis (rutin dengan hanya mendengarkan dan menghapal semata). Sehingga akan terwujud kondisi pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk belajar dengan memaknai apa yang dipelajarinya.

Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan guru kelas IVA SDN 05 Metro Timur pada hari Rabu dan Kamis tanggal 22 - 23 Januari 2014, permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran tematik diantaranya, kegiatan pembelajaran belum memberikan proses belajar bermakna bagi siswa, sehingga dalam membangun pengetahuan, siswa belum secara optimal mengembangkan kemampuan berpikirnya. Guru mendominasi proses pembelajaran, sehingga menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas siswa cenderung pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa enggan bertanya dan mengemukakan pendapat, karena guru belum melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Hal ini juga berdampak pada rendahnya minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru.

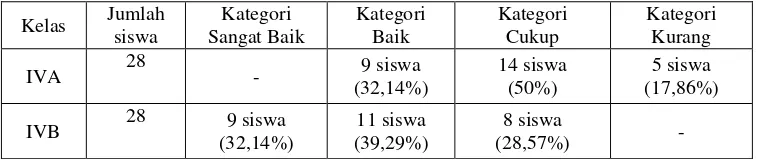

Tabel 1. Hasil Ulangan Semester Ganjil Siswa Kelas IVA dan IVB

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa dari 28 siswa kelas IVA terdapat 9 siswa (32,14%) yang telah mencapai nilai dengan kategori baik, sementara 19 siswa (67,86%) belum mencapai kategori baik. Sedangkan dari 28 siswa kelas IVB terdapat 20 siswa (71,43%) yang telah mencapai nilai dengan kategori baik dan 8 siswa (28,57%) belum mencapai kategori baik. Berdasarkan data dan penjelasan tersebut, penelitian tindakan kelas IVA perlu dilakukan karena hasil belajar siswa kelas IVA lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil belajar siswa kelas IVB.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas, permasalahan tersebut perlu diperbaiki dengan strategi pembelajaran yang tepat dan menarik, dimana siswa belajar secara kooperatif, dapat bertanya meskipun tidak pada guru secara langsung, mengemukakan pendapat, serta memiliki kesan terhadap materi dan mampu mengaplikasikan teori di dunia nyata. Berdasarkan hal tersebut, strategi belajar yang sesuai dengan pendekatan ilmiah adalah Concept Mapping. Menurut Kopec, Wood & Brody (dalam Asan, 2007: 186), bahwa dalam pendidikan peta konsep telah banyak digunakan dalam berbagai variasi pembelajaran. Hal ini karena peta konsep dapat menolong

guru dan siswa dalam membangun pengetahuan dasar atau untuk menjelaskan

Pembelajaran dengan menerapkan strategi Concept Mapping memiliki beberapa tahapan yang membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dan kemampuan berpikirnya sehingga suasana kelas dibuat menyenangkan. Perubahan dalam proses pembelajaran perlu dilakukan agar siswa termotivasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga mampu meningkatkan hasil belajar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dilakukan perbaikan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas dengan menerapkan strategi Concept Mapping untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada pembelajaran tematik siswa kelas IVA SDN 05 Metro Timur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran belum memberikan proses bermakna bagi siswa, sehingga dalam membangun pengetahuan, siswa belum secara optimal mengembangkan kemampuan berpikirnya.

2. Guru mendominasi proses pembelajaran, sehingga menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas siswa cenderung pasif dalam mengikuti proses pembelajaran.

3. Siswa enggan bertanya dan mengemukakan pendapat, karena guru belum melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Hal ini juga berdampak pada rendahnya minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru.

baik, 14 siswa (50%) yang mencapai nilai dengan kategori cukup, dan 5 siswa (17,86%) yang memperoleh nilai dengan kategori kurang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah meningkatkan motivasi melalui penerapan strategi Concept Mapping pada siswa kelas IVA SDN 05 Metro Timur?

2. Apakah melalui penerapan strategi Concept Mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVA SDN 05 Metro Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar melalui penerapan strategi Concept Mapping pada siswa kelas IVA SDN 05 Metro Timur dan

2. Meningkatkan hasil belajar melalui penerapan strategi Concept Mapping pada siswa kelas IVA SDN 05 Metro Timur.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi. 1. Siswa

berpikir sehingga siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Guru

Menambah wawasan dan pengetahuan guru mengenai penerapan strategi Concept Mapping, serta sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja guru dan kualitas pembelajaran tematik di kelasnya. 3. Sekolah

Memberikan kontribusi dan masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan strategi Concept Mapping sebagai inovasi strategi pembelajaran tematik di SDN 05 Metro Timur, sehingga memiliki output yang berkualitas dan kompetitif.

4. Penulis

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Tematik, Pendekatan Ilmiah, dan Penilaian Autentik 1. Pembelajaran Tematik

a) Pengertian Pembelajaran Tematik

Kurikulum 2013 mengacu pada model pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan pembelajaran tematik terpadu akan membantu siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sebab pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang bermakna. Kemendikbud (2013: 192-193) menyatakan bahwa

siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lainnya yang telah dipahami oleh siswa.

Pengemasan pembelajaran tematik harus dirancang secara tepat karena akan berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman belajar anak. Mamat (dalam Prastowo, 2013: 125) mengemukakan bahwa pembelajaran tematik merupakan proses pembelajaran yang penuh makna karena menekankan pada penguasaan bahan (materi) yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir agar dapat mandiri dalam memecahkan suatu masalah dalam kehidupan nyata. La Iru (dalam Prastowo, 2013: 119) menyatakan bahwa pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif, sehingga siswa memperoleh pengalaman langsung dan melatih menemukan sendiri dengan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing).

b) Karakteristik Pembelajaran Tematik

Pelaksanaan pendekatan pembelajaran tematik bertolak dari suatu tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama peserta didik dengan memperhatikan keterkaitannya dengan isi mata pelajaran. Tema dalam pembelajaran tematik menjadi sentral yang harus dikembangkan, karenanya tema yang dikembangkan dalam pembelajaran tematik mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri.

Menurut Munawaroh (2013: 14) menyatakan bahwa karakteristik pembelajaran tematik diantaranya: (1) berpusat pada siswa, (2)

memberikan pengalaman langsung pada siswa (3) pemisahan mata

pelajaran tidak begitu jelas, (4) menyajikan konsep dari berbagai mata

pelajaran, (5) bersifat fleksibel, (6) hasil pembelajaran sesuai dengan

minat dan kebutuhan siswa, dan (7) menggunakan prinsip belajar sambil

bermain dan menyenangkan. Tim Pengembang PGSD (dalam

Munawaroh, 2013: 13) menyatakan karakteristik pembelajaran tematik

diantaranya: (1) menyeluruh (holistic), (2) bermakna, (3) aktif, dan (4) autentik.

Sesuai dengan pendapat di atas, Hernawan (2013: 2-3) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang perlu dipahami dari pembelajaran tematik ini, yaitu:

1. Berpusat pada siswa (student centered). Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar.

3. Pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas, bahkan dalam pelaksanaan di kelas-kelas awal sekolah dasar, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa.

4. Menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bersifat luwes (fleksibel), sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada.

6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Selain itu, proses pembelajaran memberikan penilaian yang sebenarnya, sesuai dengan kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa akan memperoleh pengertian mengenai proses dan materi pelajaran secara menyeluruh, sebab pembelajaran dilaksanakan secara utuh.

c) Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik 1) Kelebihan Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik pada kenyataannya memiliki beberapa

kelebihan. Menurut Fogarty (dalam Munawaroh (2013: 15)

kelebihan dari model pembelajaran tematik adalah;

(1) pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa, (2) penulisan dari unitnya sangat dikenal oleh guru, (3) model

Kunandar (2007: 315) mengemukakan bahwa pembelajaran tematik mempunyai kelebihan yakni;

(1) menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik, (2) memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, (3) hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna, (4) mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi, (5) menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama, (6) memiliki sikap toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain, dan (7) menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran karena dikemas dengan tema. Tema yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga memberikan makna dan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikirnya.

2) Kekurangan Pembelajaran Tematik

Menurut Kunandar (2007: 317) kelemahan pembelajaran tematik diantaranya: (1) seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema sehingga dalam pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan mateti pokok setiap, (2) jika skenario pembelajaran tidak menggunakan metode yang inovatif maka pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tidak akan tercapai.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran tematik memiliki kelemahan. Kelemahan pembelajaran tematik diantaranya, pertama, jika guru kurang menguasai implementasi pembelajaran tematik maka proses pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, siswa yang tidak bisa menyesuaikan diri untuk mengikuti proses pembelajaran berbasis tematik akan menghambat kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Ketiga, proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar jika tidak menggunakan inovasi dan metode yang tepat dalam kegiatan pembelajaran.

2. Pendekatan Ilmiah

a.Pengertian Pendekatan Ilmiah

mampu memperbaiki proses pembelajaran sehingga akan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik menjadi lebih baik. Lebih lanjut, Kemendikbud (2013: 209) menyatakan proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria berikut ini:

1) Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata.

2) Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 3) Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis,

analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran.

4) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain dari substansi atau materi pembelajaran.

5) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran. 6) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat

dipertanggung -jawabkan.

7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik sistem penyajiannya.

b.Langkah-Langkah Pendekatan Ilmiah

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Menurut Kemendikbud (2013: 227), pendekatan ilmiah dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran

Lebih lanjut, Kemendikbud (2013: 227-232) mengemukakan langkah-langkah pendekatan ilmiah tersebut tidak selalu dilalui secara berurutan. Sementara setiap mata pelajaran memiliki karakteristik keilmuan yang antara satu dengan lainnya tidak sama. Oleh karena itu, agar pembelajaran bermakna perlu diberikan contoh-contoh agar dapat memperjelas penyajian pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut. 1) Mengamati

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. 2) Bertanya

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik.

3) Menalar

4) Mencoba

Hasil belajar yang nyata didapat oleh peserta didik melalui mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar hal perlu dilakukan yaitu: (1) guru hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yang akan dilaksanakan murid, (2) guru bersama murid mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan, (3) perlu memperhitungkan tempat dan waktu, (4) guru menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan murid, (5) guru membicarakan masalah yang akan yang akan dijadikan eksperimen, (6) membagi kertas kerja kepada murid, (7) murid melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru, dan (8) guru mengumpulkan hasil kerja murid dan mengevaluasinya, bila dianggap perlu didiskusikan secara klasikal.

5) Mengolah

kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman, sehingga memungkinkan peserta didik menghadapi aneka perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama.

6) Menyimpulkan

Kegiatan menyimpulkan merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah, bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok, atau bisa juga dengan dikerjakan sendiri setelah mendengarkan hasil kegiatan mengolah informasi.

7) Mengkomunikasikan

Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun baik secara bersama-sama dalam kelompok dan atau secara individu dari hasil kesimpulan yang telah dibuat bersama. Kegiatan mengkomunikasikan ini dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar supaya peserta didik akan mengetahui secara benar apakah jawaban yang telah dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki.

3. Penilaian Autentik a. Pengertian Penilaian

Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru dapat memperoleh informasi mengenai sejauh mana kemampuan yang telah dicapai siswa. Popham (dalam Uno, 2013: 1-2) mengemukakan bahwa penilaian adalah suatu proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penting pembelajaran sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh guru untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa.

Sesuai dengan pendapat di atas, Depdiknas (2006: 4) mengemukakan bahwa penilaian (assesment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh

informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian

kompetensi (rangkaian kemampuan) siswa. Sementara Uno (2013: 2)

mengemukakan bahwa penilaian diartikan secara sederhana sebagai proses pengumpulan informasi untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu.

guru menentukan berapa banyak siswa yang telah mampu mencapai kompetensi atau indikator yang telah ditentukan.

b. Pengertian Penilaian Autentik

Pengertian penilaian autentik sesuai dengan karakteristik penerapan kurikulum 2013 diiringi oleh sistem penilaian sebenarnya yaitu penilaian berbasis kelas. Pendekatan penilaian itu disebut penilaian yang sebenarnya atau penilaian autentik (authentic assesment).

Penilaian autentik mementingkan penilaian proses dan hasil sekaligus. Dengan demikian, seluruh tampilan siswa dalam rangkaian kegiatan pembelajaran dapat dinilai secara objektif, apa adanya, dan tidak semata-mata hanya berdasarkan hasil akhir (produk) saja. kinerja siswa yang ditampilkan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran haruslah dilakukan selama dan sejalan dengan berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran (Nurgiyantoro, 2008: 251).

Asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel. Dalam kehidupan akademik keseharian, frasa asesmen autentik dan penilaian autentik sering dipertukarkan. Akan tetapi, frasa pengukuran atau pengujian autentik, tidak lazim digunakan. Secara konseptual asesmen autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekali pun. Ketika menerapkan asesmen autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah (Kemendikbud, 2013: 240).

penilaian guru harus merancang hal-hal yang diperlukan dalam melakukan penilaian. Kemendikbud (2013: 244) mengemukakan bahwa guru harus bertanya pada diri sendiri, khususnya berkaitan dengan: (1) apa yang akan dinilai, (2) fokus penilaian yang akan dilakukan dan (3) tingkat pengetahuan apa yang akan dinilai, seperti penalaran, memori, atau proses.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penilaian autentik merupakan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Sementara penilaian autentik ada beberapa jenis diantaranya: (1) penilaian kinerja, (2) penilaian proyek, (3) penilaian portofolio, dan (4) penilaian tertulis.

B. Belajar

1. Pengertian Belajar

Ausubel (dalam Winataputra, 2008: 3.24) menyatakan bahwa belajar bermakna merupakan proses mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Lebih lanjut, Winataputra (2008: 6.6) mengemukakan bahwa belajar bermakna adalah upaya memperoleh pemahaman atau pengetahuan, siswa mengkonstruksi atau membangun pemahamannya terhadap fenomena yang ditemui dengan menggunakan pengalaman dan struktur kognitif yang dimilikinya. Menurut Prastowo (2013: 66), agar siswa dapat membangun pengetahuan, guru harus mewujudkan situasi belajar yang menyenangkan.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang belajar, salah satu teori yang melandasi pembelajaran adalah teori konstruktivisme. Menurut Hanafiah (2010: 62) teori konstruktivisme diprakarsai oleh Piaget dan Vigotsky. Pada dasarnya teori konstruktivisme dalam belajar merupakan salah satu pendekatan yang lebih berfokus kepada peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Trianto (2011: 28) menjelaskan bahwa teori konstruktivisme memiliki satu prinsip yang paling penting yaitu guru tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa, melainkan siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Hal ini selaras dengan pendapat Winataputra (2008: 6.7), bahwa perspektif konstruktivisme pada pembelajaran di kelas dilihat

sebagai proses „konstruksi‟ pengetahuan oleh siswa. Perspektif ini

pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa lalu dan masa kini.

Karakteristik belajar dengan teori konstruktivisme menekankan pada proses membangun atau membentuk makna, pengetahuan, konsep dan gagasan melalui pengalaman serta adanya dialog dalam kelompok belajar bersama (Winataputra, 2008: 6.10–6.11). Guru membiarkan anak didik berekplorasi namun memberi semangat dan arahan pada siswa. Lebih Lanjut, Winataputra (2008: 6.12) mengemukan tiga prinsip utama pendidikan Indonesia yaitu: (1) “ing ngarso sung tulodo” (bila berada di depan anak didik, beri contoh tauladan), (2) “ing madyo mbangun karso” (bila berada di tengah-tengah siswa, bangunkan keinginan anak didik untuk belajar), dan (3) “tut wuri handayani” (bila berada di belakang anak didik, beri dorongan semangat).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa teori belajar yang sesuai adalah konstruktivisme, karena menekankan pada belajar bermakna bagi siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri dan guru berperan sebagai fasilitator. Siswa diberi kesempatan untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyata siswa.

2. Motivasi Belajar

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Dimyati (2013: 43) mengemukakan bahwa motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat cenderung tertarik perhatiannya sehingga menimbulkan motivasi untuk mempelajari sesuatu. Lebih lanjut, Dimyati (2013: 90) mengemukakan bahwa motivasi terbagi dua yaitu: (1) motivasi intrinsik dan (2) motivasi ekstrinsik. Menurut Hamalik (2008: 162-163), motivasi intrinsik adalah motivasi yang sebenarnya timbul dari dalam diri siswa sendiri yang bersifat riil sementara motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor- faktor dari luar seperti memperoleh pujian, hadiah ataupun untuk persaingan.

Sesuai dengan pendapat di atas, Uno (2007: 23) mengemukakan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Indikator motivasi belajar menurut Sudjana (2011: 61) diantaranya: (1) minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran, (2) semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajar, (3) tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya, (4) reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru, dan (5) rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan.

mendapatkan suatu pengetahuan atau mengembangkan sikap) dan motivasi dari luar diri atau ekstrinsik (misalnya untuk mendapatkan pujian atau hadiah). Adanya motivasi diharapkan dapat mengubah perilaku siswa dalam belajar dan menarik minat siswa mengikuti proses pembelajaran. Indikator motivasi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini yaitu: (1) minat dan perhatian, (2) semangat siswa, (3) tanggung jawab siswa, (4) reaksi yang ditunjukkan siswa, dan (5) rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan.

a) Fungsi Motivasi Belajar

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Motivasi akan memberikan semangat belajar bagi siswa sehingga diharapkan adanya perubahan tingkah laku yang lebih baik. Hamalik (2008: 161) mengemukakan 3 fungsi motivasi yaitu.

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar.

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan agar siswa mencapai tujuan yang diinginkan. 3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Artinya motivasi

sebagai mesin dalam diri siswa. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan yang dilakukan.

menumbuhkan semangat belajar dan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi motivasi yaitu sebagai pendorong dan penggerak untuk mengarahkan siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi yang baik akan menumbuhkan semangat belajar siswa.

b)Prinsip Motivasi Belajar

Pemberian motivasi yang baik akan menciptakan self motivation dan self discipline bagi siswa. Motivasi pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip di dalam penerapannya. Menurut Kennet H. Hoover (dalam Hamalik, 2008: 163-166) ada beberapa prinsip-prinsip motivasi belajar, yaitu:

(1) pujian lebih efektif daripada hukuman, (2) motivasi yang bersumber dalam diri individu lebih efektif daripada motivasi dari luar, (3) pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang motivasi belajar, (4) teknik dan prosedur pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, (5) motivasi yang kuat erat hubungannya dengan kreativitas, (6) cara mengajar yang bervariasi akan menimbulkan situasi belajar yang menantang dan menyenangkan, (7) guru hendaknya membimbing siswa agar belajar dalam kelompok agar memiliki nilai kerjasama yang baik.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip motivasi belajar, yaitu: (1) motivasi belajar siswa akan berkembang jika disertai pujian dari pada hukuman, (2) motivasi intrinsik siswa dalam belajar akan lebih baik daripada motivasi ekstrinsik, (3) metode pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Penerapan prinsip-prinsip disertai inovasi dalam proses pembelajaran akan meningkatkan motivasi.

3. Hasil Belajar

Hasil belajar diperoleh setelah siswa melakukan proses pembelajaran. Menurut Permendiknas No 54 (2013: 2-3) tentang SKL (Standar Kompetensi Lulusan) menyatakan bahwa hasil belajar mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Sementara Kunandar (2010: 276) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan individu yang belajar, tidak hanya pengetahuan, tetapi adanya perubahan tingkah laku individu menjadi lebih baik.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal perlu adanya motivasi untuk belajar. Melalui pengetahuan yang tinggi akan diiringi oleh perubahan tingkah laku atau sikap siswa yang lebih baik dan tentunya adanya peningkatan kualitas keterampilan siswa baik dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi.

C. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran merupakan suatu pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik siswa serta tujuan pembelajaran yang diinginkan. Menurut Wena (2009: 2), strategi pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk membelajarkan siswa dan dirancang untuk mempermudah proses belajar siswa. Sementara Winarno (2013: 73) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Winarno (2013: 74-76) mengemukakan bahwa ada beberapa ragam strategi pembelajaran, diantaranya strategi exposition-discovery learning, strategi group-individual learning, strategi pembelajaran aktif dan produktif, dan strategi pembelajaran concept mapping. Di dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan strategi concept mapping, karena dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam menganalisis suatu topik.

1. Pengertian Concept Mapping

strategi ini menekankan pada pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh siswa sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa.

Buzan (2010: 13) menyatakan bahwa peta konsep secara otomatis akan mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah tersimpan dalam otak. Dengan kalimat lain peta konsep dapat diartikan sebagai media yang berupa ilustrasi grafis yang digunakan untuk menghubungkan konsep-konsep ke dalam konsep-konsep lain pada kategori yang sama.

Menurut Novak & Gown (dalam Suparno, 2007: 146) peta konsep adalah suatu gambaran skematis untuk mempresentasikan suatu rangkaian konsep yang berkaitan antar konsep-konsep. Peta ini mengungkapkan hubungan-hubungan yang berarti antara konsep dan menekankan gagasan-gagasan pokok. Peta konsep disusun hirarkis, konsep yang lebih umum berada di atas dalam peta itu, sedangkan yang khusus di bawah. Dalam peta konsep, konsep-konsep disusun hirarkis dan relasi antar konsep diletakkan di antara konsep-konsep dengan anak panah

Peta konsep merupakan gambaran konsep-konsep yang saling

berhubungan yang di dalamnya terdapat konsep utama dan konsep pelengkap.

Konsep pelengkap tersebut diasosiasikan dengan konsep utama sehingga

membentuk satu kesatuan konsep yang saling berhubungan. Konsep utama

dan konsep pelengkap diperoleh dari bahan bacaan materi tertentu atau juga

dapat diperoleh dan dibangun dari pengalaman-pengalaman di masa lampau

yang memberi nilai tambah kebermaknaan dari informasi yang baru.

Konsep-konsep yang telah didapatkan kemudian dituangkan dalam bentuk peta. Agar jelas hubungan antar konsep semakin jelas, maka diperlukan kata penghubung yang tepat untuk menggambarkan peta yang dibuat. Melalui peta konsep ini, siswa dapat belajar bermakna untuk membangun pengetahuan dan dapat mengkomunikasikan hasil kerjanya.

2. Macam-macam Concept Mapping

Terdapat beberapa macam peta konsep yang biasa digunakan. Menurut Suratno (2007: 94) secara umum, terdapat tiga bentuk pola peta konsep dan masing-masing pola memperlihatkan tingkatan/level linking dan monitoring dimana pola jaring (net) memiliki pola hirarki yang lebih kompleks dibandingkan pola rantai (chain) dan jari (spoke).

Menurut Nur (dalam Trianto, 2011: 160-163) terdapat empat macam peta konsep, yaitu pohon jaringan (network tree), rantai kejadian (events chain), peta konsep siklus (cycle concept map), dan peta konsep laba-laba (spider concept map). Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, namun merupakan suatu ilustrasi yang menjelaskan tentang sesuatu dengan jelas. Berikut ini macam-macam peta konsep (Concept Mapping) yaitu:

a. Pohon Jaringan (network tree)

b. Rantai Kejadian (event chain)

Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap-tahap dalam suatu proses. Rantai kejadian ini mengutamakan suatu kejadian pokok atau kejadian awal yang kemudian mengakibatkan kejadian lain sampai tertuju pada suatu hasil. Rantai kejadian ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan tahapan-tahapan pada suatu proses, langkah-langkah dalam suatu prosedur linear, dan urutan kejadian.

c. Peta Konsep Siklus (cycle concept map)

Peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu hasil final. Kejadian terakhir pada rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian awal. Peta konsep siklus cocok diterapkan untuk menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang. d. Peta Konsep Laba-laba (spider concept map)

Peta konsep model laba-laba dapat digunakan untuk memvisualisasikan hasil curah pendapat, kategori yang tidak parallel, dan hal-hal yang tidak tersusun atas hirarki.

Concept Mapping tersebut memiliki perbedaan peletakan konsep sesuai dengan tujuan pembuatan Concept Mapping.

3. Ciri-ciri Concept Mapping

Concept Mapping atau peta konsep adalah piranti visual untuk mengorganisir dan merepresentasikan pengetahuan. Di dalamnya terdapat konsep-konsep yang dihubungkan dengan kata/kata-kata penghubung yang jelas. Dua konsep hanya bisa dihubungkan oleh satu kata/kata-kata penghubung. Susunan hubungan antar konsep bisa disusun berdasarkan yang umum hingga yang khusus secara hirarkis.

Menurut Yamin (2009: 125) Ciri-ciri peta konsep adalah sebagai berikut.

a) Peta konsep adalah bentuk dari konsep-konsep atau proposisi-proposisi suatu bidang studi agar lebih jelas dan bermakna, misalnya dalam bidang studi biologi, fisika, pendidikan agama Islam, dsb.

b) Peta konsep merupakan suatu gambar yang dibentuk dua dimensi dari suatu bidang studi, atau bagian dari bidang studi, yang memperlihatkan tata hubungan antar konsep-konsep. Di samping itu juga memperlihatkan bentuk belajar kebermaknaan dibanding dari cara belajar bentuk lain dengan tidak memperlihatkan hubungan-hubungan konsep-konsep. Peta konsep memperlihatkan hubungan konsep antara satu dengan lainnya.

c) Setiap konsep memiliki bobot yang berbeda antara satu dengan lainnya, ia dapat berbentuk aliran, air, cabang pohon, urutan-urutan kronologis, dsb.

d) Peta konsep berbentuk hirarkis, manakala suatu konsep di bawahnya terdapat beberapa konsep, maka konsep itu akan lebih terurai secara jelas sehingga apapun yang berkaitan dengan konsep tersebut akan timbul.

memperlihatkan hubungan konsep antara satu dengan lainnya sehingga mendorong siswa belajar bermakna dari semua konsep-konsep yang telah mereka kaitkan menjadi suatu peta konsep.

4. Langkah-langkah Pembelajaran Concept Mapping (Peta Konsep) Langkah-langkah dalam membuat peta konsep cukup sederhana, siswa harus menemukan kata kunci dan menghubungkannya dengan garis hubung sehingga membentuk suatu hubungan yang jelas. Trianto (2011:

160) mengemukakan bahwa dalam membuat peta konsep, siswa dilatih

untuk mengidentifikasi ide-ide kunci yang berhubungan dengan suatu topik dan menyusun ide-ide tersebut dalam pola logis.

Menurut Warsono (2012: 126-127) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan Concept Mapping sebagai berikut:

1. Bentuk kelompok kolaboratif yang heterogen. Jumlah siswa per kelompok disesuaikaan dengan jumlah siswa dalam kelas. Upayakan tidak melebihi 7 orang per kelompok.

2. Latihlah siswa membuat peta konsep yang sederhana. Setiap siswa diberi kesempatan membuat peta konsepnya secara individual. 3. Selanjutnya siswa melakukan tinjauan (review) terhadap peta

konsep yang dibuatnya secara mandiri dalam kelompok kolaboratif.

4. Laksanakan suatu diskusi kelas dengan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk melakukan presentasi di depan kelas terkait proposisi penting yang dicoba digambarkan dalam peta konsep.

Munthe (2009: 13) menyatakan bahwa untuk mendesain materi pelajaran dalam bentuk peta konsep (Concept Mapping), ada beberapa langkah yang harus dilakukan, di antaranya.

a. Brainstorming atau curahan gagasan. b. Menentukan konsep (topik) utama (mayor)

d. Menghubungkan konsep-konsep dengan garis. e. Memberikan label di atas garis panah.

Adapun yang dimaksudkan dalam langkah-langkah di atas adalah. a) Brainstorming atau curahan gagasan adalah mengemukakan gagasan

atau konsep-konsep yang berkaitan masalah, topik, teks, atau wacana yang sedang dipelajari sebanyak-banyaknya tanpa adanya suatu batasan tanpa adanya beban takut salah.

b) Menentukan konsep (topik) utama (mayor) adalah penentuan konsep yang sudah di curahkan dalam bentuk gagasan atau konsep-konsep untuk di seleksi menjadi konsep-konsep yang lebih umum atau utama, dan apabila ada konsep-konsep yang dapat dicairkan ke dalam satu konsep utama untuk dapat dijadikan satu, sehingga menjadi lebih ringkas.

c) Menulis dan menyusun konsep-konsep dalam satu bentuk gambar adalah menuliskan konsep-konsep utama yang sudah diseleksi kemudian dituliskan ke dalam kertas secara terpisah untuk dibentuk ke dalam gambar dalam satu halaman.

d) Menghubungkan konsep-konsep dengan garis adalah menghubungkan antara konsep satu dengan konsep yang lain dengan menggunakan anak panah sehingga hubungan antara konsep terlihat jelas.

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam membuat Concept Mapping harus di mulai dari membaca bahan atau materi sebelumnya untuk memiliki konsep yang akan dihubungkan dengan konsep lainnya yang mempunyai hubungan. Secara sistematis, langkah-langkah pembuatan Concept Mapping memerlukan garis penghubung yang tepat untuk menjelaskan konsep yang terbentuk. penemuan kata kunci dan kata penghubung dapat dilakukan secara kolaboratif, sehingga memudahkan siswa dalam membuat peta konsep.

5. Kelebihan dan Kekurangan Concept Mapping

Strategi Concept Mapping memiliki kekurangan dan kelebihan yang sebaiknya dijadikan sebagai bahan refleksi untuk perbaikkan dalam proses pembelajaran. Menurut Stita (2011, dapat di akses pada alamat berikut http://stitattaqwa.blogspot.com/2011/07/urgensi-peta-konsep.html.), menyatakan bahwa concept mapping memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan diantaranya:

a. Kelebihan Concept Mapping

Kelebihan dari Concept Mapping adalah:

1) dapat meningkatkan pemahaman siswa, karena peta konsep merupakan cara belajar yang mengembangkan proses belajar bermakna;

2) dapat meningkatkan keaktifan dan kreatifitas berpikir siswa ; 3) akan memudahkan siswa dalam belajar;

5) dapat digunakan sebagai pengganti ringkasan yang lebih fleksibel; 6) dapat mempermudah pemahaman siswa dan guru;

7) dapat menyatukan satu persepsi antara guru dan siswa dan 8) dapat digunakan dalam berbagai hal.

b. Kekurangan Concept Mapping

Ada beberapa kekurangan dari Concept Mapping diantaranya: 1) pemahaman peta konsep dapat dicapai dengan syarat siswa sudah

memahami pokok bahasan;

2) siswa sulit menentukan konsep-konsep yang terdapat dalam materi yang dipelajari;

3) siswa sulit menentukan kata penghubung untuk menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lain

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menyimpulkan Concept Mapping memiliki kelebihan diantaranya mengembangkan kemampuan siswa dalam berfikir kreatif untuk menghubungkan satu konsep dan konsep lainnya hingga membentuk suatu makna yang dapat dipahami siswa. Sementara kekurangannya, siswa yang kurang memahami materi akan kesulitan membuat peta konsep.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

kehidupan mereka sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir melalui tema yang dipelajari. Proses pembelajaran akan membuat siswa belajar bermakna dan utuh sesuai dengan tujuan kompetensi yang akan dicapai. Sehingga, melalui penerapan strategi Concept Mapping pada penelitian ini akan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik.

Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2013: 5) menyimpulkan bahwa dengan strategi pembelajaran ini siswa dilibatkan secara aktif dalam pembuatan peta konsep sehingga mampu memahami konsep-konsep yang disajikan. Dengan meningkatnya hasil belajar siswa, secara tidak langsung motivasi belajar siswa juga ikut meningkat karena terlihat dari hasil belajar siswa yang cukup memuaskan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2012: 57) menyimpulkan bahwa penerapan strategi Concept Mapping dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriono (2009: 93) menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa meningkat melalui penerapan strategi Concept Mapping.

E. Hipotesis Tindakan

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau classroom action research. PTK adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Agung (2012: 63) mengemukakan bahwa PTK merupakan jenis penelitian untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas secara cermat dan sistematis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

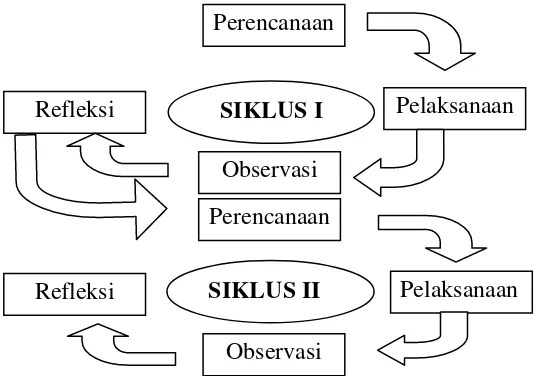

Alur penelitian dapat dilihat pada bagan siklus berikut.

Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Sumber dari Arikunto, dkk (2007: 74)

Secara garis besar, terdapat empat tahapan PTK yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan,(2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi.

1. Perencanaan (planning) adalah merencanakan program tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar dalam pembelajaran tematik.

2. Pelaksanaan (acting) adalah pembelajaran yang dilakukan peneliti sebagai upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar dalam pembelajaran tematik.

3. Pengamatan (observing) adalah pengamatan siswa selama pembelajaran berlangsung.

4. Refleksi (reflection) adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan hasil yang diperoleh dari pengamatan sehingga dapat dilakukan revisi terhadap proses belajar selanjutnya.(Wardhani, 2008: 2.4)

B. Setting Penelitian 1) Tempat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IVA SDN 05 Metro Timur.

Perencanaan

Refleksi SIKLUS I Pelaksanaan

Observasi Perencanaan

2) Waktu Penelitian

Kegiatan PTK ini dilaksanakan selama lima bulan yaitu dimulai bulan Januari sampai dengan Mei pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014. Dimulai dari perencanaan sampai perbaikan hasil penelitian.

C. Subjek Penelitian

Pelaksanaan PTK ini dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif antara peneliti dan guru kelas IVA SDN 05 Metro Timur. Guru kelas IVA SDN 05 Metro Timur bertugas sebagai observer sedangkan peneliti berperan sebagai guru. Dalam pelaksanaan PTK yang akan menjadi subjek penelitian adalah siswa dan guru. Jumlah siswa sebanyak 28 orang siswa, dengan rincian 12 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan serta 1 orang guru.

D. Teknik Pengumpulan Data 1) Teknik Non Tes

Teknik non tes yang digunakan yaitu observasi. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai motivasi siswa dan kinerja guru. 2) Teknik Tes

Teknik tes yang digunakan yaitu tes formatif. Tes formatif digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa.

E. Alat Pengumpulan Data

mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

1) Lembar Panduan Observasi

Lembar panduan observasi ini dirancang oleh peneliti yang berkolaborasi dengan guru kelas. Lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai motivasi siswa dan kinerja guru selama penelitian tindakan kelas berlangsung.

2) Soal Tes Formatif

Soal tes formatif, instrumen ini digunakan untuk menjaring data mengenai peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik melalui penerapan strategi Concept Mapping.

F. Teknik Analisis Data

1) Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang menunjukkan dinamika proses yaitu, data tentang motivasi siswa, dan kinerja guru selama pembelajaran berlangsung.

a. Nilai motivasi belajar siswa diperoleh dengan rumus: N =

x 100

Keterangan:

N = nilai yang dicari R = skor yang diperoleh SM = skor maksimum 100 = bilangan tetap

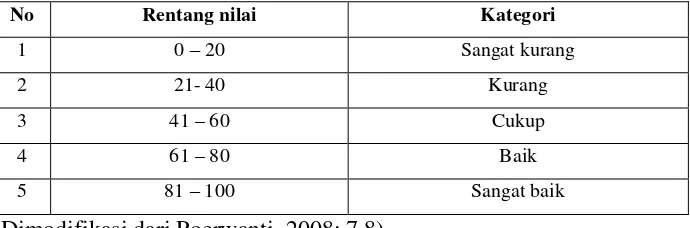

Tabel 2. Kategori Motivasi.

No Rentang nilai Kategori

1 0 – 20 Sangat kurang b. Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus:

N =

Tabel 3. Kategori Kinerja Guru Mengajar Berdasarkan Perolehan Nilai.

No Rentang nilai Kategori

1 N ≤ 45 Sangat kurang

a. Nilai individual ini diperoleh menggunakan rumus:

(Adaptasi dari Kemendikbud, 2013: 131)

b. Nilai rata-rata hasil belajar diperoleh dengan rumus:

̅ =

Tabel 5. Kriteria Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa dalam Persen (%).

G. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas

Prosedur penelitian ini berdasarkan Permendiknas No 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi untuk menganalisis KI dan KD. Selain itu menggunakan Permendiknas No 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses sebagai panduan untuk membuat pemetaan, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, masing-masing siklus dilakukan melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.

Siklus I

1. Perencanaan

Tahap ini peneliti membuat rencana pembelajaran sesuai prosedur kurikulum 2013. Langkah-langkah perencanaannya sebagai berikut:

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai dengan kurikulum 2013.

b. Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) untuk setiap kelompok yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

c. Menyiapkan instrumen nontes berupa lembar observasi dan instrumen tes berupa soal-soal beserta penilaiannya.

2. Pelaksanaan

Langkah-langkah pembelajaran adalah sebagai berikut : a. Kegiatan Awal

3) Berdoa. 4) Absensi.

5) Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan.

6) Guru memotivasi siswa dengan menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh melalui penerapan strategi Concept Mapping.

7) Dengan tanya jawab, guru mengecek kemampuan siswa sebelum memulai pembelajaran.

b. Kegiatan Inti

1) Melalui kegiatan pengamatan, siswa diajak mengamati hal-hal yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan.

2) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang dipelajari.

3) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yang setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang secara heterogen (menurut prestasi, jenis kelamin, suku, agama, dan sebagainya).

4) Guru membagikan bahan dan lembar diskusi siswa untuk melakukam brainstorming atau curahan gagasan.

5) Siswa menentukan konsep (topik) utama (mayor)

6) Siswa menulis dan menyusun konsep-konsep dalam satu bentuk peta konsep.

8) Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk maju menjelaskan hasil diskusi.

9) Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya dan guru menanggapi, meluruskan, dan memperjelas penjelasan dari setiap jawaban kelompok.

10) Guru memberi penguatan kepada siswa yang berani maju dan memberi motivasi terhadap siswa lain agar dapat lebih berani dalam mengutarakan pendapatnya. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. c. Kegiatan Akhir

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 2) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok.

3) Guru memotivasi siswa agar selalu rajin belajar.

3. Observasi

Selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung observer mengamati motivasi belajar siswa serta kinerja guru dengan cara memberikan skor pada lembar observasi.

4. Refleksi

belajar siswa dilakukan dengan menentukan rata-rata nilai kelas. Hasil analisis digunakan sebagai bahan perencanaan pada siklus ke II.

Siklus II

Siklus II dilakukan sebagai usaha peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran tematik melalui strategi Concept Mapping. Hasil pembelajaran pada siklus II ini diharapkan lebih baik dibanding dengan hasil pembelajaran pada siklus I. Berikut langkah-langkah dalam siklus II:

1. Perencanaan

Siklus II peneliti mempersiapkan proses pembelajaran tematik melalui penerapan strategi Concept Mapping. Adapun langkah-langkah perencanaannya adalah sebagai berikut:

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai dengan kurikulum.

b. Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) untuk setiap kelompok yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

c. Menyiapkan instrumen nontes dan tes. Instrumen nontes berupa lembar observasi dan instrumen tes berupa soal-soal beserta penilaiannya. 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran tematik di siklus II ini sesuai dengan langkah-langkah berikut:

a. Kegiatan Awal

2) Mengondisikan siswa. 3) Berdoa.

4) Absensi.

5) Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan.

6) Guru memotivasi siswa dengan menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh melalui penerapan strategi Concept Mapping.

7) Dengan tanya jawab, guru mengecek kemampuan siswa sebelum memulai pembelajaran.

b. Kegiatan Inti

1) Melalui kegiatan pengamatan, siswa diajak mengamati hal-hal yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan.

2) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang dipelajari.

3) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yang setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang secara heterogen (menurut prestasi, jenis kelamin, suku, agama, dan sebagainya).

4) Guru membagikan bahan dan lembar diskusi siswa untuk melakukam brainstorming atau curahan gagasan.

5) Siswa menentukan konsep (topik) utama (mayor)

6) Siswa menulis dan menyusun konsep-konsep dalam satu bentuk peta konsep.

8) Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk maju menjelaskan hasil diskusi.

9) Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya dan guru menanggapi, meluruskan, dan memperjelas penjelasan dari setiap jawaban kelompok.

10) Guru memberi penguatan kepada siswa yang berani maju dan memberi motivasi terhadap siswa lain agar dapat lebih berani dalam mengutarakan pendapatnya. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami.

c. Kegiatan Akhir

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 2) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok.

3) Guru memotivasi siswa agar selalu rajin belajar. 3. Observasi

Selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung observer mengamati motivasi belajar siswa serta kinerja guru dengan cara memberikan skor pada lembar observasi.

4. Refleksi

Kegiatan refleksi tentunya membahas segala sesuatu yang terjadi dalam pembelajaran, baik itu kelebihan atau kelemahan selama proses pembelajaran berlangsung. Jika pada siklus kedua pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan telah terjadi peningkatan dibanding dengan siklus-siklus sebelumnya, maka penelitian dianggap cukup. Namun apabila masih terdapat kekurangan, penelitian akan dilanjutkan pada siklus selanjutnya.

H. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pada penelitian tindakan kelas ini antara lain sebagai berikut:

1. Rata-rata motivasi siswa meningkat dengan kategori baik setiap siklusnya.

2. Adanya peningkatan hasil belajar setiap siklusnya dan siswa dianggap

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada siswa kelas IVA SDN 05 Metro Timur, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

a. Penerapan strategi Concept Mapping dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan motivasi setiap siklusnya. Pada siklus I rata-rata motivasi siswa adalah 60, 21 (cukup) dan pada siklus II rata-rata motivasi siswa meningkat menjadi 77,06 (baik)

b. Penerapan strategi Concept Mapping meningkatkan hasil belajar siswa,

sehingga mencapai nilai ≥66 dengan kategori baik. Siklus I nilai rata-rata kelas 65,21 dengan kategori cukup dan pada siklus II nilai rata-rata kelas menjadi 79,89 dengan kategori baik. Dengan meningkatnya hasil belajar, ketuntasan belajar juga meningkat. Ketuntasan belajar siswa di siklus I 60,71%. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan sebanyak 25,02% sehingga menjadi 85,73%.

B. Saran

1. Bagi siswa diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi dan hasil belajar dalam proses pembelajaran dengan menerapkan strategi Concept Mapping sehingga siswa dapat membangun dan menguatkan pengetahuan serta pemahamannya.

2. Bagi guru, sebagai teman sejawat diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran dikelasnya dengan menerapkan strategi ataupun model pembelajaran yang inovatif salah satunya yaitu strategi Concept Mapping.

3. Bagi sekolah diharapkan dapat memberikan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan mutu sekolah. Penelitian ini juga mendorong guru agar melakukan penelitian di kelas masing-masing dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Iskandar. 2012. Panduan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru. Bentari Buana Murni. Jakarta.

Amri, Sofan. 2013. Pengembangan & Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013. Prestasi Pustaka. Jakarta.

Andayani. 2009. Pemantapan Kemampuan Profesional. Universitas Terbuka. Jakarta.

Angga, Kadek. 2012. Contoh kisi-kisi. http://anggagocill.blogspot.com /2011/12/contoh-kisi-kisi.html. (Diakses pada Jumat, 18 Januari 2013 @14.00).

Asan, A. 2007. Concept mapping in Science Class: A Study of fifth grade students.

Jurnal Educational Technology & Society,Vol 10 Edisi 1 (Online),

Hal186-195 Tersedia http://jurnal.pdii.lipi.go.id/jurnal penelitian pendidikan/.

(Diakses pada Minggu, 9 Juni 2013 @ 15.20).

Aqib, Zainal, dkk. 2009. Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru SD, SLB, & TK. Yrama Widya. Bandung.

Arikunto, Suharsimi, dkk. 2007. Penelitian Tindakan Kelas. Bumi Aksara. Jakarta.

Buzan, Tony. 2010. Buku Pintar Mind Map. Gramedia. Jakarta.

Dimyati & Mudjiono. 2013. Belajar dan Pembelajaran. Rineka Cipta. Jakarta.

Depdiknas. 2006. Panduan Pengembangan Program Penilaian Kelas. Depdiknas. Jakarta.