KARAKTERISTIK KEBAKARAN LIMBAH VEGETASI

HUTAN RAWA GAMBUT DI DESA PELALAWAN

KABUPATEN PELALAWAN PROPINSI RIAU

OLEH: ERVINA ARYANTI

PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

ERVINA ARYANTI. Karakteristik Kebakaran Limbah Vegetasi Hutan Rawa

Gambut di Desa Pelalawan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Dibimbing oleh

Prof. Dr. Ir. CECEP KUSMANA, M.S. sebagai ketua, Dr. Ir. BAMBANG HERO

SAHARJO, M.Agr. dan Dr. Ir. GUNAWAN DJAJAKIRANA, M.Sc. sebagai anggota.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kebakaran

(perilaku api, flammabilitas dan asap) pada hutan rawa gambut yang memiliki bahan

organic, bahan bakar dan cuaca yang berbeda. Penelitian ini dilakukan pada bulan

Agustus - Juli 2002 di Desa Pelalawan Riau. Untuk menduga nilai dari karakteristik

bahan bakar, perilaku api, intensitas kebakaran, panas per unit area, flammabilitas

dan gas nunah kaca digunakan metode pengarnbilan contoh sampling purposive.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 10 plot dari tiga jenis gambut yang

berbeda memiliki karakteristik kebakaran yang berbeda. Pada plot 1 di lokasi

gambut fibrik yang memiliki potensi bahan bakar 76,OO tlha, ketebalan bahan bakar

97,OO cm, kadar air bahan bakar 9,46-17,96%, suhu udara 37"C, kelembaban relative

53% dan kecepatan angin 1,08 mldetik memiliki perilaku api dan intensitas

kebakaran yang paling tinggi dengan tinggi api 4,12 m dan laju penjalaran

3,31 mlmenit. Intensitas kebakaran yang dihasilkan .adalah 6721,24 kW/m dengan

jumlah bahan bakar terkonsumsi adalah 95% pada serasah dan 75% pada batang,

tetapi gambut tidak terbakar. Gambut pada lokasi penelitian saprik dan hemik

terbakar karena memiliki kadar air yang lebih rendah. Pada plot 3 di lokasi

penelitian gambut hemik menghasilkan kandungan gas rumah kaca terbesar

dibanding plot lainnya. Macaranga proinosa, Litsea calophylIanta dan Baccaurea

ABSTRACT

ERVINA ARYANTI. The Characteristic of Plant Debris Fire on Peat Swamp Forest

at Pelalawan Riau. Under the direction of Prof. Dr. 1r.CECEP KUSMANA, M.S.

as chairman, Dr. 1r.BAMBANG HERO SAHAWO, M.Agr dan Dr. 1r.GUNAWAN

DJAJAKIRANA, M.Sc. as members.

The objective of the study was to determine the characteristic of fire (fire

behavior, flammability and smoke) on a peat swamp forest that have difference peat

materials, fuel materisl and local's climate. The study was conducted on August

2001 to July 2002 in peat swamp forest of Pelalawan Riau. The sampling tehnique

in this study was purposive sampling to assess the fuel characteristic, fire behavior,

fire intensity, heat per unit area, flammability and green house gases. The results

obtained showed that 10 sites from three organic material types have a difference

characteristic of fire. Site 1 on fibric that has fuel loading 76.00 t/ha, fuel bed depth

97.00 cm, fuel moisture 9.46-17.96%, the air temperature 37OC, the moisture 53 %

and wind speed 1.08 mlsecond has the highest fire behavior and fire intensity, while

flame hight was 4.12 m and rate of spread was 3.31 mlminute. Fire intensity on

fibric was 6721.24 kW/m with the number of fuel burned were 95% of fine material

and 75% of coarse material, but peat material was unburned. The peat materials in

the sapric and hemic peat were burned because the lower water content. Site 3 from

hemic peat produced the highest green house gases than those of other sites.

Macaranga proinosa, Litsea calophyllanta and Baccaurea pendula are species

SURAT

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul: Karakteristik

Kebakaran Limbah Vegetasi Hutan Rawa Garnbut di Desa Pelalawan Kabupaten

Pelalawan Propinsi Riau adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri

dan belum pernah dipublikasikan. Semua surnber data dan informasi yang

digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

ERVINA ARYANTI

KARAKTERISTIK KEBAKARAN LIMBAH VEGETASI

HUTAN RAWA GAMBUT DI DESA PELALAWAN

KABUPATEN PELALAWAN PROPINSI RIAU

ERVINA ARYANTI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk menlperoleh gelar Magister Sains Pada

Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Karakteristik Kebakaran Limbah Vegetasi Hutail Rawa Gambut Di Desa Pelalawan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau

Nama : Ewina Aryanti

Nomor Pokok : P14500028

Program Studi : Ilmu Pengetahuan Kehutanan

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. H. Cecep Kusmana, M.S.

-

Ketua

Dr. 1r.Gunawan Diaiakirana, M.Sc.

Anggota Anggota

2. Ketua Program Studi

A

/ % ~ . _ . .

Prof. Dr. Ir. H. Cecep Kusmana, M.S.

RIWAYAT

HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 19 Juni 197:5, di Kertosono, Jawa Timur

sebagai anak dari Keluarga Moch. Sujudi dan Sunarti.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri

075 Sungai Pagar di Kampar pada tahun 1988, kemudian melanjutkan pendidikan

Sekolah Menengah Pertama Swadaya Sungai Pagar di Kampar hingga tahun 199 1.

Pada tahun 1994 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas

Negeri 7 Pekan Baru, Riau. Penulis memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Jurusan

Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Riau pada tahun 1999.

Penulis mengikuti pendidikan program Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor

mulai tahun 2000. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada program studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan Institut Pertanian Bogor, penulis

melakukan kegiatan penelitian dengan judul "Karakteristik Kebakaran Limbah

Vegetasi Hutan Rawa Gambut di Desa Pelalawan Kabupaten Pelalawan Propinsi

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan karunia dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan

Karya Ilmiah ini.

Karya Ilmiah yang berjudul "Karakteristik Kebakaran Limbah Vegetasi

Hutan Rawa Gambut di Desa Pelalawan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau" ini

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada

Prof. Dr. Ir. H. Cecep Kusmana, M.S. sebagai ketua komisi pembimbing, Dr. Ir.

Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan Dr. Ir.Gunawan Djajakirana, M.Sc. sebagai

anggota komisi pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan

bantuan selama penulis melaksanakan penelitian sampai pada penulisan tesis pada

Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ir.

Lailan Syaufina, M.Sc. sebagai dosen penguji, yang telah memberikan kritikan

dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua

tercinta, Ayahanda Moc. Sujudi dan Ibunda Sunarti, untuk doa, dorongan

semangat, perhatian dan pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan

pendidikan ini.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Bapak Dr. C.P. Munoz sebagai manajer lingkungan P.T Riau Andalan Pulp and

Paper yang telah mengizinkan dan memberikan peluang kepada penulis dan

rekan-rekan untuk melakukan penelitian di wilayah PT. RAPP. Terima kasih juga

kepada Karyawan dan Karyawati PT. RAPP, Bapak Ir. Haris Darsono, Ibu

Ir. Irma, Bapak Toto dan Bapak Sukri yang selalu setia menemani dan membantu

penulis dalam menjalankan penelitian.

Terima kasih untuk Yeni, Emmi, Artik dan semua rekan-rekan yang ada

di Pondok Jaika yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu atas segala

suka dan duka, kepada Ujang, Adin dan Rahmat terimakasih atas kebersamaan

dan bantuannya selama penelitian. Terima kasih juga untuk Arif dan Pak

Wardana yang tidak pernah bosan dalam membantu penulisan tesis. Terima kasih

Bapak Ir. Tatang Suryana yang telah menyedialcan waktunya untuk penulis

berkonsultasi statistik. Tidak lupa terima kasih kepada Ibu Julaeha, Ibu Asih dan

Bapak Jito yang telah bersedia membantu penulis melakukan analisis di

Laboratorium Biologi Tanah.

Bogor, Januari 2003

DAFTAR IS1

Halaman

...

[image:134.593.73.527.35.742.2]DAFTAR TABEL

...

viii...

...

DAFTAR GAMB AR x

I

.

PENDAHULUAN...

.

...

A Latar Belakang

...

.* B

.

Tujuan Penelitian.

C Manfaat Penelitian

...

.

D Kerangka Teoritis

...

.

...

E Kerangka Pemikiran

...

.

F Hipotesis

I1

.

TINJAUAN PUSTAKA...

A

.

Gambaran Umum Hutan Rawa Gambut...

1

.

Pengertian dan batasan...

2

.

Pembentukkan dan penyebaran...

3

.

Keadaan vegetasi...

B.

Kebakaran Hutan...

1

.

Pengertian dan batasan...

2

.

Tipe kebakaran hutan...

3

.

Penyebab kebakaran hutan...

C.

Perilaku Api...

D.

Karakteristik Bahan Bakar...

1

.

Tipe dan sifat bahan bakar...

2

.

Flammabilitas...

E.

Manaj emen Asap...

111

.

METODE PENELITIAN...

23A

.

Waktu dan Lokasi Penelitian...

23B

.

Variabel yang Diamati...

23 C.

Alat dan Bahan...

24D

.

Metode Pengambilan Contoh...

24E

.

Metode Pengambilan Data...

25 1.

Penentuan Jenis Gambut...

25 2.

Perilaku Api...

25 3.

Pengukuran Flammabilitas Bahan Bakar...

204

.

Pengambilan Contoh Asap...

30 5.

Metode Pembakaran...

30IV

.

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN...

31A

.

Geografis...

31B

.

Fisiografis...

31C

.

Vegetasi...

31V

.

HASIL DAN PEMB AHASAN...

...

A.

Hasil Penelitian...

.

B Pembahasan

VI

. KESIMPULAN DAN SARAN

...

A.

Kesimpulan...

...

B.

SaranDAFTAR PUSTAKA

...

LAMPIRAN...

DAFTAR TABEL

No

.

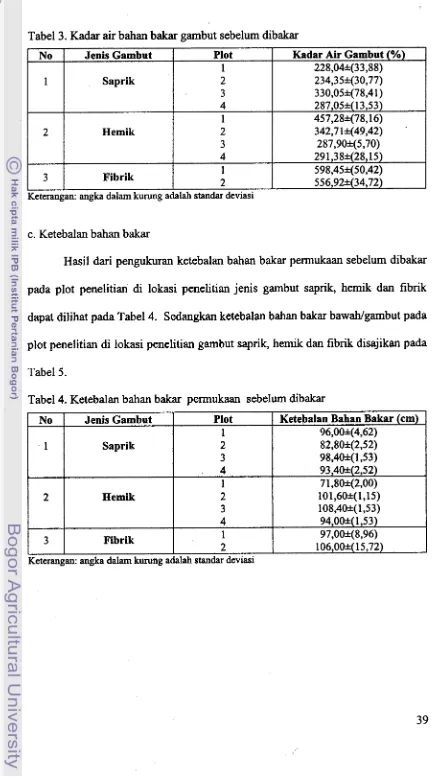

Teks HalamanPotensi bahan bakar permukaan setelah ditebang dan sebelum

...

dibakarKadar air bahan bakar permukaan setelah ditebang. 2 minggu setelah ditebang dan sebelum dibakar

...

Kadar air bahan bakar gambut sebelum dibakar...

Ketebalan bahan bakar permukaan sebelum dibakar...

Potensi bahan bakar bawaldganlbut...

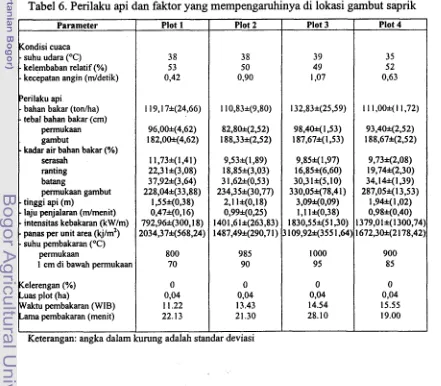

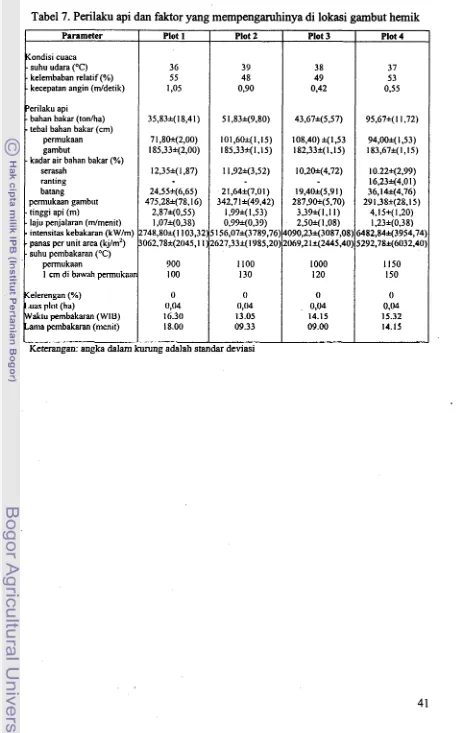

Perilaku api dan faktor yang mempengaruhinya di lokasi gambut...

saprikPerilaku api dan faktor yang mempengaruhinya di lokasi gambut

...

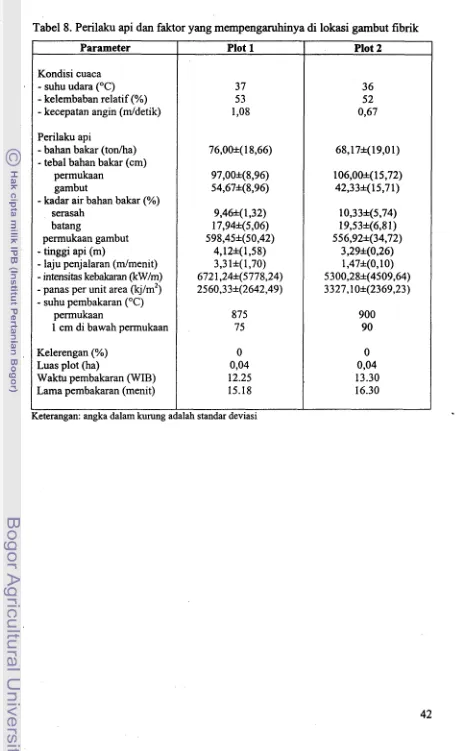

hemikPerilaku api dan faktor yang mempengaruhinya di lokasi gambut

...

fibrik

Persentase bahan bakar permukaan terbakar (%)

...

Kedalaman dan persentase luasan gambut terbakar...

Emisi gas N20. (2%. CO. dan CO...

Kandungan total abu. abu bebas silika dan fosfat daun tumbuhan dominan pada lokasi gambut saprik. hemik dan fibrik...

Kandungan total abu. abu bebas silika dan fosfat batang tumbuhan dominan pada lokasi gambut saprik. hemik dan fibrik...

No

.

Lampiran HalamanPotensi bahan bakar di lokasi gambut saprik

...

Potensi bahan bakar di lokasi gambut hemik...

Potensi bahan bakar di lokasi gambut fibrik...

Potensi bahan bakar bawah/gambut...

Tebal bahan bakar permukaan...

Kadar air bahan bakar permukaan di lokasi gambut saprik...

Kadar air bahan bakar permukaan di lokasi gambut hemik

...

DAFTAR GAMBAR

No. Teks Halaman

Skema kerangka penelitian

...

Konsep segitiga api (Clar d& Chatten, 1954)...

Desain plot penelitian pada jenis gambut (A) saprik, (B) hemik,

(C) fibrik

...

Metode Pembakaran pada Plot Penelitian...

Kondisi tegakan sebelum ditebang pada lokasi gambut saprik (A) plot 1, (B) plot 2, (C) plot 3, (D) plot 4...

Kondisi tegakan setelah ditebang pada lokasi gambut saprik (A) plot 1, (B) plot 2, (C) plot 3, (D) plot 4...

Kondisi tegakan sebelum ditebang pada lokasi gambut hemik (A) plot 1, (B) plot 2, (C) plot 3, (D) plot 4....

Kondisi tegakan setelah ditebang pada lokasi gambut hemik (A) plot 1, (B) plot 2, (C) plot 3, (D) plot 4...

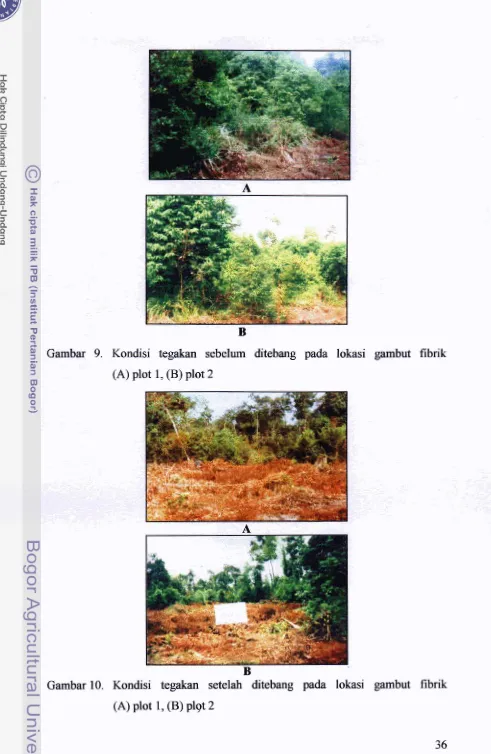

Kondisi tegakan sebelurn ditebang pada lokasi gambut fibrik (A) plot 1, (B) plot 2....

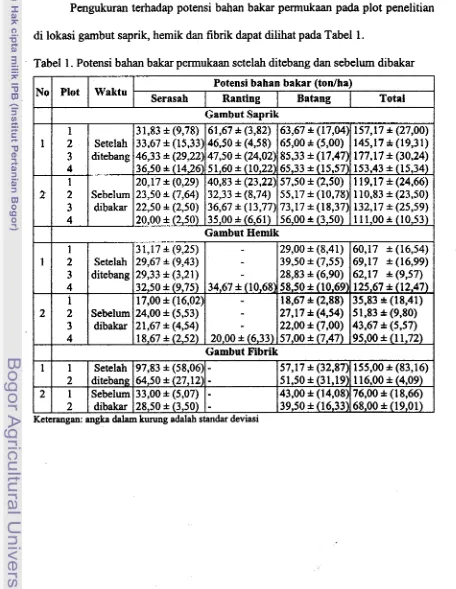

Kondisi tegakan setelah ditebang pada lokasi gambut fibrik (A) plot 1, (B) plot 2...

Proses pembakaran pada lokasi gambut saprik (A) plot 1, (B) plot 2,

(C) plot 3, (D) plot 4.

...

Proses pembakaran pada lokasi gambut heinik (A) plot 1, (B) plot 2,

(C) plot 3, (D) plot 4

...

Proses pembakaran pada lokasi gambut fibrik (A) plot 1, (B) plot 2

..

No. Lampiran Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dekade terakhir kebakaran hutan sudah menjadi masalah global.

Hal itu terjadi karena dampak dari kebakaran hutan tersebut bukan hanya

dirasakan ole11 Indonesia saja tetapi juga sudah menjalar sainpai ke negara

tetangga seperti Malaysia, Brunei dan Singapura. Akibat dari kebakaran tersebut

telah menimbulkan kerugian yang sangat besar dibidang perekonomian, kesehatan

dan lingkungan. Menurut World Wildlife Fund (WWF) dan Economic and

Environment Programme for Southeast Asia (EEPSEA, 1988 dalam Levine et al.,

1999), selarna bencana kebakaran dan asap yang terjadi pada tahun 1997 telah

menyebabkan kerusakan dengan kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari

4,5 milyar dolar AS termasuk biaya langsung dan tidak langsung.

Darnpak langsung dari kebakaran hutan yang mengganggu bagi kehidupan

adalah munculnya gangguan asap yang terdiri atas gas dan partikel yang

membahayakan kehidupan manusia. Gas-gas yang dihasilkan dari suatu proses

pembakaran seperti COY C02, 'C&, NOx dan non-methan hydrocarbon dapat

menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia, mempercepat pemanasan

global (efek rumah kaca) dan memperburuk polusi udara (Goldammer, 1997).

Selain itu asap tebal yang dilepaskan ke atrnosfir akan mengurangi jarak pandang

sehingga mengganggu layanan jalur transportasi baik darat, laut maupun udara.

Selain asap dampak lain yang dirasakan adalah rusaknya ekosistem hutan,

Kebakaran hutan bukan saja terjadi pada lahan kering tetapi juga pada

lahan basah seperti gambut yang telah dibuka. Hutan rawa gambut merupakan

suatu tipe hutan dengan kondisi khusus, dimana tanahnya terbentuk dari sisa-sisa

generasi hutan sebelumnya (Istomo, 1996). Meskipun tipe hutan ini berada pada

areal yang banyak terdapat air, nanlun dalam kondisi tertentu dapat mengalami

kebakaran. Adanya pengaruh cuaca seperti musim kemarau yang panjang dan

kegiatan manusia dalam pembukaan hutan merupakan faktor yang dapat

menyebabkan hutan ini terbakar.

Kebakaran pada hutan rawa gambut bukan saja terjadi melalui tajuk pohon

atau permukaan tanah tetapi juga berlangsung di bawah permukaan tanah karena

gambut merupakan bahan bakar yang cukup potensial. Kebakaran di bawah

permukaan ini sulit untuk diamati sehingga tanpa diduga dapat menyebar dan

melanda areal hutan secara luas. Akibat yang ditimbulkan bukan hanya hilangnya

vegetasi dan satwa tetapi juga perubahan kualitas dan kuantitas tanah. Disamping

itu menurut Ward dan Levin (1998 dalam Heil 1999), kebakaran pada hutan rawa

.

gambut banyak menghasilkan asap karena selain potensi bahan bakarnya lebih

banyak juga proses pembakarannya didominasi oleh "smoldering".

Selama ini kebakaran hutan dipandang sebagai bencana alam sama halnya

dengan musibah gempa bumi dan badai topan. Padahal kebakaran hutan tidak

sama dengan bencana alam tersebut, karena dapat dicegah dan dikendalikan.

Melalui manajemen bahan bakar dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan,

kebakaran dapat diminimalkan atau bahkan digunakan dalam pembukaan lahan

tanpa merusak lingkungan. Keterkaitan antara bahan bakar dengan kondisi

diketahui dengan mengamati karakteristik kebakaran yang terjadi pada suatu

proses pembakaran.

Komponen penting yang dapat diamati dari suatu karakteristik kebakaran

antara lain adalah perilaku api, flamabilitas dan asap yang dihasilkan. Dengan

mengamati karakteristik kebakaran dapat diketahui bagaimana api bereaksi

dengan lingkungan dan besarnya atau kecilnya dampak yang ditimbulkan dari

kebakaran tersebut terhadap lingkungan. Hal ini penting agar dalam penggunaan

api untuk tujuan tertentu tidak sampai menimbulkan dampak yang merugikan.

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik kebakaran

(perilaku api, flarnmabilitas, dan emisi gas rumah kaca) pada hutan rawa gambut

yang memiliki jenis gambut, karakteristik bahan bakar dan kondisi lingkungan

berbeda.

C. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

karakteristik kebakaran yang terjadi pada hutan rawa gambut sehingga berguna

dalam upaya pencegahan kebakaran, strategi pemadaman dan pembakaran secara

terkendali pada hutan rawa gambut.

D. Kerangka Teoritis

Kebakaran hutan yang teijadi sangat ditentukan oleh komponen-komponen

yang mempemgaruhi terjadinya kebakaran yaitu karakteristik vegetasi dan kondisi

ketebalan dan kandungan senyawa anorganik berperan dalam mensuplai energi

yang tersedia bagi pembakaran sehingga akan menentukan besar atau kecilnya

intensitas kebakaran yang tercipta dari suatu kebakaran. Kondisi lingkungan yaitu

iklim akan menentukan produktivitas vegetasi sebagai sumber bahan bakar, curah

hujan dan kelembaban akan menentukan pembakaran dan penyebaran api, angin

berperan dalam pengeringan bahan bakar dan penyediaan oksigen, sedangkan

topografi merupakan penentu dari penyebaran komunitas vegetasi.

Berdasarkan teori di atas maka dapat dijelaskan bahwa suatu kebakaran

yang terjadi pada wilayah yang berbeda, dengan tipe bahan bakar yang dan

kondisi lingkungan yang berbeda pula akan rnemberikan dampak kerusakan yang

berbeda pula. Sebagai contoh kebakaran yang terjadi pada lahan kering akan

berbeda dengan kebakaran yang terjadi pada lahan basah seperti hutan rawa

gambut. Jika kebakaran hutan pada lahan kering hanya terjadi melalui permukaan

dan tajuk, kebakaran pada lahan gambut selain terjadi pada pada permukaan dan

tajuk juga terjadi pada bagian bawah, karena gambut (terutama gambut kering)

merupakan bahan bakar yang cukup potensial. Dengan demikian kerugian yang

ditimbulkan menjadi lebih besar. Selain berdampak besar terhadap lingkungan

biofisik, kebakaran hutan rawa gambut juga sangat merugikan kesehatan karena

banyak menghasilkan asap.

Di Indonesia hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan termasuk juga

pada lahan basah seperti gambut. Kebakaran ini biasanya terjadi pada saat

kemarau panjang. Namun sayangnya tehnik pencegahan dan penanggulangannya

belum ditemukan. Padahal Indonesia memiliki lahan bergambut yang cukup luas

Kalimantan, Sumatera dan Irian Jaya. Jika ha1 ini dibiarkan saja bukan tidak

mungkin gambut di Indonesia akan semakin menyempit luasannya karena

mengalami kebakaran yang terus menerus. Tidak tersedianya data dan hasil

penelitian tentang karakteristik kebakaran hutan pada lahan gambut merupakan

salah satu penyebab sulitnya pengendalian kebakaran pada areal bergambut.

Karakteristik kebakaran merupakan gambaran bagaimana komponen-komponen

dari penyebab kebakaran berinteraksi sehingga tercipta kebakaran. Bagian dari

karakteristik kebakaran yang penting untuk diamati adalah perilaku api dan asap

yang ditimbulkan. Perilaku api adalah suatu kebiasaan atau kebiasaan api yang

terjadi sebagai hasil reaksi dengan kondisi bahan bakar dan lingkungan (de Bano

et al., 1998).

Perilaku api penting untuk diamati sebagai acuan dalam membuat

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan

penanggulangan kebakaran hutan. Dengan mengetahui perilaku api dapat dibuat

suatu estimasi tentang antisipasi tingkat bahaya kebakaran yang terkait erat antara

tipe bahan bakar dan kondisi lingkungan pada suatu areal pada suatu waktu

tertentu, sehingga upaya pencegahan kebakaran dapat dilakukan. Pemahaman

terhadap perilaku api ini juga .bergma dalam pelaksanaan pembakaran secara

terkendali.

Bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kebakaran adalah munculnya

asap. Asap dan kandungan senyawa yang ada didalamnya dapat menyebabkan

terjadinya perubahan iklim secara global dan sangat mengganggu kesehatan

manusia. Jenis senyawa yang terkandung didalam asap dan besarnya konsentrasi

untuk menentukan tingkat ambang batas pencemaran yang ditimbulkan. Dalam

penggunaan api untuk tujuan tertentu, besarnya asap yang ditimbulkan dapat

diminimalkan melalui manajemen bahan bakar seperti menurunkan kadar air.

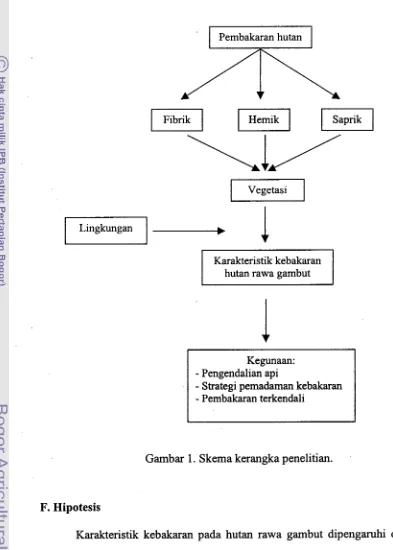

E. Kerangka Pemikiran

Kebakaran hutan rawa dan gambut dalam kondisi tertentu, misalnya

disengaja atau terkendali dapat berdampak menguntungkan diantaranya;

membantu peremajaan hutan secara alami, mempercepat menambahan unsur hara

bagi tanaman, meningkatkan pH, menghindarkan kebakaran hutan dalam skala

besar dan dapat juga digunakan untuk memusnahkan tegakan yang mati sehingga

menghemat biaya (Suratmo, 1974).

Di sisi lain Kebakaran hutan rawa gambut dapat menimbulkan kerusakan

yang sangat besar. Akibat kebakaran pada gambut menyebabkan gambut menjadi

irreversible drying (kering tidak dapat balik) dan mengalami pengkerutan

sehingga menyebabkan terjadinya penurunan permukaan lahan (subsidence).

Selain itu kebakaran juga menyebabkan kematian bagi vegetasi dail satwa, dan

perubahan mikroklimat.

Dari fenomena ini dapat ditarik suatu kesirnpulan bahwa penggunaan api

dalam batasan tertentu dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan dampak

yang merugikan. Hal ini dapat dipelajari dengan mengamati karakterisrik dari api

itu sendiri. Dengan mengamati karakteristik api dapat diketahui bagaimana api

bereaksi dengan lingkungan yaitu bahan bakar dan iklim yang berbeda dan sejauh

mana dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Dari hasil pengarnatan ini

dalam pemadaman kebakaran dan juga pembakaran secara terkendali. Secara singkat kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

I

VegetasiI

Lingkungan ~pb

1

Kegunaan:

-

Pengendalian api [image:144.593.78.471.132.682.2]-

Strategi pemadaman kebakaran-

Pembakaran terkendaliGambar 1. Skema kerangka penelitian.

F. Hipotesis

11. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Hutan Rawa Gambut 1. Pengertian dan batasan

Istilah gambut berasal dari daerah Kalimantan Selatan untuk menunjukkan

pada timbunan bahan organik yang menempati suatu luasan tertentu

(Poerwowidodo, 1991). Menurut sistem klasifikasi taksonomi tanah (USDA,

1975), tanah gambut termasuk ke dalam ordo histosol, yaitu tanah dengan

kandungan bahan organik lebih dari 20% (tekstur pasir) atau lebih dari 30%

(tekstur liat). Lapisan yang mengandung bahan organik tinggi tersebut tebalnya

lebih dari 40 cm atau lebih. Dalam sistem ini, ordo histosol dibagi menjadi 4 sub

ordo berdasarkan bahan asal dan tingkat perombakannya yaitu folist, hemist,

fibrist dan saprist.

Radjagukguk (1988), menyatakan bahwa gambut mempunyai dua makna

yaitu gambut sebagai materi organik dan sebagai bahan organik. Sebagai materi

organik gambut merupakan surnber energi, media perkecambahan biji dan pupuk

organik. Sedangkan sebagai bahan organik gambut cenderung sumber

terbentuknya tanah organik.

Berdasarkan kualitasnya gambut dibedakan atas gambut subur (eutrophic),

gambut sedang (mesotrophic) dan gambut miskin hara (oligotrophic) (Driessen,

1978). Menurut Suhardjo (1993), kualitas tanah gambut tersebut sangat

ditentukan oleh jenis vegetasi yang menghasilkan bahan organik pembentuk tanah

gambut, bahan mineral yang ada dibawahnya, faktor lingkungan tempat

Pusat Penelitian Tanah (1981), membagi tanah gambut dalam dua

golongan, yaitu gambut pantai dan gambut pedalaman. Gambut pantai adalah

gambut yang dipengaruhi oleh, luapan air laut sedangkan gambut yang tidak

dipengaruhi oleh luapan air laut disebut gambut pedalaman. Umumnya gambut

pedalaman meiupakan gambut yang miskin hara, bereaksi masam, kapasitas tukar

kation sangat tinggi dan bulk density rendah. Menurut Soepardi (1983), keadaan

ini tidak menunjang laju dan kemudahan ketersediaan hara yang memadai bagi

tanaman, termasuk unsur K, Ca dan Mg. Sedangkan menurut Andriesse (1988),

rendahnya ketersediaan hara pada tanah gambut karena terdapat dalam bentuk

kompleks dengan asam organik.

2. Pembentukan dan penyebaran

Hutan rawa gambut merupakan tipe hutan formasi klimatis (climatic

, formation), yaitu hutan yang pembentukan vegetasinya sangat dipengaruhi oleh

faktor-faktor iklim seperti temperatur, kelembaban, intensitas callaya dan angin.

Umumnya terdapat pada daerah yang mempunyai tipe iklim A dan B dan tanah

organosol dengan lapisan gambut setebal 50 cm atau lebih (Direktorat Jendral

Kehutanan, 1976). Menurut Istomo (1994), istilah hutan rawa ini muncul karena

antara hutan rawa dan hutan gambut umumnya berdekatan, dan seringkali tidak

ada batasan yang jelas antar keduanya.

Poenvowidodo (1991), menyatakan bahwa rangkaian tipe-tipe hutan rawa

gambut yang ada saat ini merupakan hasil suksesi yang memakan waktu yang

cukup lama. Suksesi hutan rawa gambut diperkirakan berasal dari timbunan

Daerah penyebaran tipe hutan rawa gambut di Indonesia terdapat di dekat

pantai timur Sumatera dan merupakan jalur panjang dari utara ke selatan sejajar

dengan pantai timur, di Kalimantan ditemukan mulai d& bagian utara Kalimantan

Barat sejajar pantai memanjang ke selatan dan ke timur sepanjang pantai selatan

sampai ke bagian hilir sungai Barito. Disarnping itu juga terdapat hutan rawa

yang luas di bagian selatan Ir'ian Jaya (Direktorat Jendral Kehutanan, 1976).

' Menurut Hardjowigeno (1989), luas gambut Indonesia ini diperkirakan mencapai

27 juta ha.

3. Vegetasi

Pola penyebaran vegetasi termasuk salah satu aspek yang penting dari

ekologi dan merupakan sifat dasar dari suatu organisme. Pola penyebaran

vegetasi ini sangat ditentukan oleh faktor lingkungan (Ludwig dan Reynold,

1988). Menurut Soerianegara dan Irawan (1985), faktor lingkungan seperti jenis,

sifat dan keadaan tanah yang berbeda selain mempengaruhi penyebaran

tumbuhan, juga menyebabkw terjadinya vegetasi yang berlainan serta

, mempengaruhi kesuburan dan produktivitas hutan.

Driessen dan Rochimah (1976), menyatakan bahwa perbedaan jenis

garnbut (ombrogen dan topogen) menyebabkan terjadinya perbedaan vegetasi.

Disebutkan pula bahwa perubahan vegetasi berkolerasi dengan sifat fisik rawa

gambut dan merupakan petunjuk penting dalam penilaian tanah rawa gambut.

Menurut Whitten et al. (1988), karena permukaan ombrogen berbentuk kubah dan

satu-satunya input hara berasal dari air hujan, maka terjadi kecenderungan

penurunan kandungan unsur hara terutama fosfat dan kalium di daerah dome.

mengalami penurunan tinggi tajuk, penurunan total biomass per satuan luas,

peningkatan ketebalan daun sebagai akibat adaptasi tumbuhan terhadap tanah

miskin hara, penurunan diameter pohon untuk jenis tertentu dan ditemukan jenis

tanaman yang merupakan indikator tanah miskin hara misalnya Nephenthes spp.

Hutan rawa gambut biasanya mempunyai beberapa lapisan tajuk dan selalu

hijau. Jenis-jenis pohon yang banyak terdapat pada hutan rawa gambut adalah

Alstorzia sp, Tristania sp, Eugenia sp, Cratoxylon arborescens, Tretamerista

glabi-a, Dactylocladus stenostacys, Diospyros sp dan Myristica sp. Khusus di

Kalimantan dan beberapa daerah di Sumatera Selatan pada hutan rawa gambut ini

banyak terdapat Gonystylus bancailus (Direktorat Jendral Kehutanan, 1976).

B. Kebakaran Hutan 1. Pengertian dan batasan

Menurut US Forest Service (1956 dalam Brown dan Davis 1973),

kebakaran hutan didefinisikan sebagai suatu proses pembakaran yang menyebar

secara bebas yang mengkonsumsi bahan bakar hutan seperti serasah, rumput,

humus, ranting kayu mati, tiang, gulma, semak, dedaunan serta pohon segar.

Dengan demikian ciri utama kebakaran hutan adalah sifatnya yang tidak tertekan

dan menyebar bebas p e e burning).

Menurut Brown dan Davis (1973), proses kebakaran merupakan proses

kebalikan dari proses fotosintesis. Jika pada proses fotosintesis energi terpusat

secara perlahan-lahan, sebaliknya pada proses pembakaran energi dilepas dengan

cepat.

Proses fotosintesis:

Proses pembakaran:

(C6HloOs)n + 0 2

+

"Kindling" temperatur-

C02+

Hz0+

Energi panas Kebakaran hutan hanya terjadi apabila terdapat tiga unsur yaitu bahanbakar, oksigen dan sumber api. Clar dan Chatten (1954) menyatakan bahwa

ketiga unsur tersebut disebut sebagai segitiga api.

Bahan bakar

Oksigen Panas

Gambar 2. Konsep segitiga api (Clar dan Chatten, 1954)

Menurut Wright dan Bailey (1 982), kebakaran hutan memberikan 3 sifat

yaitu:

a. Menghabiskan kayu di hutan dalam waktu singkat di samping bahan-bahan

lain yang mudah terbakar.

b. Menghasilkan energi yang berbentuk panas atau temperatur yang tinggi

hingga dapat membunuh vegetasi, binatang, mempengaruhi tanah hutan dan

mikroklimat tanah.

c. Abu sisa pembakaran akan memberikan pengaruh kimia pada tanah hutan.

Haygreen dan Bowyer (1989), menyatakan bahwa proses kebakaran

diawali dengan terjadinya penguraian komponen-komponen dari kayu jika kayu

dipanaskan kira-kira 1 OO°C. Uap air akan keluar bersama dengan karbon dioksida

dan sejumlah karbon monoksida. Kayu berangsur-angsur akan rusak atau

. mengalami pirolisis yaitu pemanasan tanpa adanya oksigen. Pirolisis bertambah

bersentuhan dengan oksigen. Pembakaran akan terus berlangsung selama kayu

dapat mempertahankan pada suhu yang tinggi.

Selanjutnya de Bano et al. (1998), memisahkan proses kebakaran tersebut

ke dalam beberapa fase yaitu:

a. Fase pra penyalaan (pre-ignition)

Bahan bakar mulai terpanaskan, kering dan mengalami pirolisis, yaitu

pelepasan uap air, COz dan gas-gas yang mudah terbakar termasuk methana,

methanol dan propana. Untuk terjadinya pirolisis dibutuhkan radiasi dan

konveksi yang dapat mengubah panas terhadap permukaan bahan bakar,

sedangkan transfer panas ke dalam bahan bakar terjadi melalui konduksi.

Dalam proses pirolisis ini reaksi berubah dari eksotermik (memerlukan panas)

menj adi endotermik (melepaskan panas).

b. Fase penyalaan (fZamming)

Laju pirolisis meningkat dan mempercepat oksidasi dari gas-gas yang dapat

terbakar. Gas-gas ini akan naik ke permukaan, bercarnpur dengan oksigen dan

.

terjadi pembakaran yang terlihat dalam bentuk nyala pada saat suhu mencapai

300-600°C. Penyalaan merupakan awal terjadinya pembakaran dimana bahan

bakar yang mudah terbakar meningkat tetapi kemudian menurun menjadi

arang.

c. Fase pembaraan (smolderirzg)

Terdapat dua zona yang merupakan karakteristik dari zona ini, yaitu ( 1 ) zona

pirolisis dengan berkembangnya hasil-hasi pembakaran dan (2) zona arang

dengan pelepasan hasil pembakaran yang tidak terlihat. Laju pembakaran

mudah terbakar dalam konsentrasi yang cukup. Selanjutnya suhu dan panas

yang dilepaskan mulai menurun sehingga gas-gas lebih banyak terkondensasi

dalam bentuk asap.

d. Fase pemijaran (glowing)

Merupakan fase akhir proses smoldering, dimana pada fase ini sebagian besar

gas-gas yang mudah menguap hilang dan oksigen mengadakan kontak

langsung dengan permukaan dari bahan bakar yang mulai menjadi arang.

Hasil dari fase ini adalah CO, COs dan abu sisa pembakaran.

e. Fase pemadaman (extinction)

Kebakaran mulai berhenti karena tidak ada bahan bakar yang bisa dikonsumsi.

2. Tipe kebakaran hutan

Berdasarkan cara menjalarnya api dan posisi api dari tanah (Brown dan

Davis, 1973) membedakan kebakaran hutan menjadi 3 tipe yaitu:

a. Kebakaran bawah (ground fire)

Merupakan kebakaran yang terjadi pada bahan organik di bawah permukaan

serasah, pada umumnya berupa gambut dan humus. Kebakaran dalam bentuk

ini tidak menampakkan nyala api sehingga sulit untuk dideteksi.

b. Kebakaran permukaan (surface fire)

Merupakan kebakaran yang terjadi pada permukaan tanah. Api membakar

serasah, semak-semak dan anakan pohon yang tingginya kurang dari 1,2 m.

c. Kebakaran tajuk (crown fire)

Merupakan kebakaran yang terjadi pada tajuk-tajuk pohon. Api berawal dari

tajuk pohon lainnya. Kebakaran seperti ini sulit dikendalikan karena api

menjalar sangat cepat searah dengan angin.

3. Penyebab kebakaran hutan

Kebakaran hutan disebabkan oleh dua penyebab utama yaitu manusia

(karena kesengajaan dan kelalaian) dan peristiwa alam yang dapat menimbulkan

kebakaran hutan. Pada umumnya peristiwa alam yang dapat menimbulkan

kebakaran hutan secara langsung adalah letusan gunung berapi dan petir, tetapi

ha1 ini sangat jarang terjadi untuk wilayah tropika. Menurut Schindler (1998),

sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia (99%) disebabkan oleh

manusia.

Chandler et al. (1983), menyatakan bahwa secara alami kebakaran hutan

dipengaruhi ole11 beberapa faktor alami yang saling berkaitan seperti iklim

(kemarau yang panjang, petir dan daya alam lainnya), jenis tanaman (seperti

tanaman pinus yang mengandung resin), tipe vegetasi (seperti hutan alam, hutan

monokultur dan padang ilalang) dan bahan-bahan sisa vegetasi (seperti serasah,

humus dan ranting).

Kebakaran hutan biasanya berkaitan erat dengan kegiatan yang dilakukan

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kegiatan menyiapkan lahan

untuk berladang dengan cara membakar, longging yang menggunakan peralatan

mekanis atau tungku api dan penggembalaan ternak dengan cara membakar alang-

alang yang sudah tua agar berguna kembali (Fuller, 1991).

Penyebab kebakaran yang sering terjadi umurnnya disebabkan oleh faktor

yang saling berkaitan yaitu alam dan menusia. Menurut Saharjo (1999), penyebab

gangguan alam yaitu adanya El Nino juga disebabkan oleh faktor manusia sepel-ti

pembukaan areal hutan untuk perkebunan, minirnnya peralatan dan pengetahuan

tentang kebakaran, serta lemahnya penerapan hukum dan kebijakan pengalihan /

fungsi lahan.

C. Perilaku Api

De Bano et al. (1998), mendefinisikan perilaku api sebagai suatu respon

atau kebiasaan api yang terjadi sebagai hasil reaksi dengan lingkungan seperti

bahan bakar, iklim, kondisi lokal, cuaca dan topografi. Perilaku api ini bersifat

tidak tetap tetapi berubah sesuai dengan waktu dan ruang atau kondisi keduanya

dalam hubungaimya dengan komponen lingkungan tersebut. Komponen bahan

bakar berubah sangat cepat pada waktu dan ruang dalam suatu rangkaian

kebakaran, iklim setempat, juga berubah menurut waktu dan tempat. Topografi

tidak berubah menurut waktu tetapi berubah menurut ruang.

Selanjutnya menwut Chandler et al. (1983), perilaku api dapat diprediksi

dengan dua cara yaitu fire danger rating dan fire behavior forecast. Suatu

estimasi tentang antisipasi tingkat bahaya kebakaran yang terkait erat dengan tipe

bahan b&ar dan topografi pada areal yang relatif luas dalam waktu tertentu

biasanya pada saat siang hari disebut Fire danger rating. Data yang diperoleh

dari Fire danger rating ini penting dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran.

Sedangkan suatu estimasi atau ramalan terhadap tingkat penyebaran api pada

daerah tertentu yang diduga akan terjadi kebakaran hutan baik secara terkendali

maupun tidak pada periode waktu yang akan datang disebut fire behavior

forecast. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemadarnan api

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku api yaitu ketersediaan

bahan bakar, temperatur dan kelembaban udara, komposisi bahan bakar, angin dan

topografi. Makin banyak tersedia bahan bakar makin besar intensitas kebakaran,

bahan bakar yang lembab akan lebih lama terbakar dibanding bahan bakar yang

kering. Komposisi bahan bakar juga mempengaruhi intensitas kebakaran. Minyak

dan resin meningkatkan reaksi panas dan intensitas kebakaran sedangkan

konsentrasi mineral dapat menurunlan flammabilitas. Angin akan meningkatkan

ketersediaan oksigen, menyatukan panas dan menghasilkan bbspot .fire". Terakhir

adalah pengaruh topografi terhadap intensitas kebakaran. Kebakaran yang

dimulai dari bagian atas pada suatu daerah yang miring akan menjalar lebih

lambat sedangkan kebakaran yang dimulai dari bawah akan menjalar dengan

cepat karena udara hangat muncul dan memanasi bahan bakar yang berada di

atasnya (Ecological Society of America, 2002).

D. Karakteristik Bahan Bakar 1. Tipe dan sifat bahan bakar

Menurut Brown dan Davis (1973) dan Chandler et al. (1983), secara garis

besar bahan bakar diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu: (1) bahan bakar

bawah terdiri atas "duffJ, akar dan gambut yang terletak di dalarn tanah dan telah

terakumulasi selama beberapa tahun (2) bahan bakar permukaan terdiri atas

serasah, ranting, kulit kayu, dan cabang kayu yang semuanya belum terurai.

Selain itu juga termasuk rumput, tumbuhan bawah, anakan dan semai (3) bahan

bakar tajuk terdiri atas bahan bakar baik hidup atau mati yang berada di atas dan

adalah bahan bakar hidup yang mempunyai kelembaban yang tinggi sehingga sulit

untuk terbakar kecuali dalam periode yang lama.

Wright dan Bailey (1982) menyatakan bahwa jenis bahan bakar yang

terdapat di hutan terdiri atas: pohon, semak dan anakan, tumbuhan penutup tanah,

serasah dan lapisan humus yang belum hancur, cabang pohon dan pohon berdiri

yang mati, serta sisa tebangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa hutan murni dari

jenis konifer yang banyak mengandung resin lebih mudah menyala dibanding

hutan mumi dari jenis daun lebar. Semak dan anakan, tumbuhan penutup tanah,

serta serasah, merupakan bahan bakar halus yang sangat mudah menyala.

Demikian pula dengan cabang yang mati dan sisa tebangan adalah bahan bakar

potensial, dan mudah menyala, sehingga dalam jumlah yang banyak dapat

menyebabkan kebakaran dalam areal yang luas.

Menurut Clar dan Chatten (1954), hal-ha1 penting dari bahan bakar yang

dapat mempengaruhi kebakaran adalah:

a. Ukuran bahan bakar

Bahan bakar halus biasanya mudah kering tetapi juga mudah menyerap air,

karena cepat kering apabila terbakar cepat meluas namun cepat padam pula.

Sedangkan bahan bakar kasar memiliki kadar air yang stabil sehingga sulit

terbakar, tetapi bila sudah terbakar akan mengalami penyalaan yang lama.

b. Susunan bahan bakar

Pada bahan bakar bertingkat atau berkesinambungan ke atas akan

memungkinkan api mencapai tajuk dalam waktu yang singkat. Sedangkan

c. Volume bahan bakar

Volume bahan bakar (potensi) akan menentukan besarnya api yang timbulkan,

temperatur yang tinggi dan kebakaran yang sulit dipadamkan.

d. Jenis bahan bakar

Tumbuhan berdaun jarum umumnya lebih mudah terbakar dibanding

tumbuhan jenis daun lebar karena lebih banyak mengandung resin yang

merupakan zat ekstraktif yang mudah terbakar.

e. Kerapatan bahan bakar

Kerapatan bahan bakar berhubungan dengan jarak antar partikel yang akan

mempengaruhi persediaan udara dan perpindahan panas. Kayu akan terbakar

dengan baik bila kerapatannya tinggi dan berhenti bila kerapatannya rendah.

Sebaliknya rumput akan terbakar dengan baik bila kerapatannya rendah dan

berhenti bila kerapatannya tinggi.

f. Kadar air balian bakar

Bahan bakar yang banyak mengandung air akan sulit terbakar karena

dibutuhkan energi yang besar untuk memanaskan untul mencapai titik awal

pembakaran.

2. Flammabilitas

Komposisi bahan bakar memegang peranan yang penting dalam

kebakaran. Kandungan senyawa kimia dapat meningkatkan atau menurunkan

intensitas kebakaran. Menurut Whelan (1995), kandungan minyak dan resin akan

meningkatkan pembakaran karena dapat meningkatkan reaksi panas yang

dihasilkan sebab mengandung energi yang lebih besar. Sebaliknya kandungan

Flarnmabilitas adalah kemudahan bahan bakar untuk menyala sehubungan

dengan kandungan senyawa inorganik yang sifatnya dapat menghambat laju

penyalaan. Dari hasil penyelidikan disebutkan bahwa kandungan abu bebas silika

berkolerasi positif dengan flammabilitas dibanding dengan total abu (Philpot,

1970). Telah ada bukti bahwa fosfat juga bertanggung jawab terhadap penekanan

flammabilitas (Nicholas, 1987). Abu bebas silika dan fosfat mempengaruhi

proses pembakaran dengan cara membentuk suatu katalisator tertentu pada awal

reaksi pirolisis dari selulosa sehingga menyebabkan tejadinya peningkatan

produksi arang dan menurunkan dalam pembentukan ter yang merupakan

senyawa penting untuk terbentuknya nyala (Chandler et al., 1983).

Mutch dan Philpot (1970), menyatakan bahwa selama pirolisis dari suatu

tumbuhan akan dihasilkan gas volatil (mudah menguap) yang mendukung

terhadap pembakaran. Berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa selarna

pirolisis, selulosa berhubungan dengan unsur inorganik yang diperkirakan dapat

mempengaruhi flammabilitas (biasanya disebut dengan mineral atau kandungan

-

bebas abu). Karena abu bebas silika ditemukan sebagai penghambat dalam

pirolisis, maka jumlah silika dapat ditentukan dengan metode standar, yaitu dapat

diambil dari total abu pada proses pengabuan. Kenaikan kandungan abu dapat

menyebabkan penurunan rata-rata maksimum gas yang menguap, meningkatkan

residu pembakaran dan pirolisis akan aktif pada suhu yang rendah.

E. Manajemen Asap

Asap merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan dari kejadian

kebakaran hutan. Ribuan senyawa dihasilkan selama reaksi eksotermik dari suatu

untuk menduga jumlah asap yang dihasilkan selama kebakaran dan dampaknya

terhadap kualitas udara adalah dengan emision rate (laju emisi). Besarnya

emision rate ditentukan oleh ketersediaan bahan bakar, laju pembakaran dan

faktor emisi (Chandler et al., 1983).

Levine et al. (1995), menyatakan bahwa biomass burning, termasuk

pembakaran vegetasi hutan di dunia, padang rumput dan pembukaan lahan untuk

pertanian mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap gas-gas aktif di

udara. Menurut Leenhout (1998), gas-gas emisi dari biomass burning seperti

karbon monoksida, karbon dioksida, methana, bahan partikel, nitrogen oksida,

hidrokarbon dan unsur-unsur karbon dapat mempengaruhi kimia atmosfir dan

iklim regional ataupun global. Beberapa dari gas-gas emisi seperti karbon

monoksida, bahan partikel dan nitrogen oksida diklasifikasikan sebagai bahan

pencemar yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap manusia.

Sementara itu bahan partikel yang memiliki ukuran lebih kecil dari 2,5 mikron,

karbon organik, hidrokarbon dan einisi karbon inorganik dapat mempertebal asap

yang dapat menyebabkan pengurangan jarak pandang, mempengaruhi keindahan

dan mempengaruhi ekonomi pariwisata. Karbon dioksida, karbon monoksida dan

methana merupakan penyebab ,gas rumah kaca yang berpotensi meningkatkan

radiasi panas, akan tetapi bahan partikel bertindak sebagai penghalang radiasi

yang dapat menyebabkan temperatur menjadi rendah.

Selama musim kemarau bioinass burning merupakan sumber elnisi gas

pada troposfer di daerah tropik (Kondo, 2000). Goldammer (1997) menyatakan

bahwa musim kemarau ditandai dengan jumlah presipitasi yang kurang dari 100

menyebabkan penurunan kadar air dan vegetasi mengalami stress yang hebat,

sehingga mudah untuk terbakar. Demikian pula dengan gambut, berkurangnya

presipitasi dan penurunan muka air tanah dapat menyebabkan kekeringan sedalam

1-2 m. Levine et al. (1999) menyatakan bahwa total rasio emisi bahan partikel

(Total Particulat Matter) yang dilepaskan ke atmosfir saat kebakaran pada daerah gambut lebih besar dibanding hutan tropik.

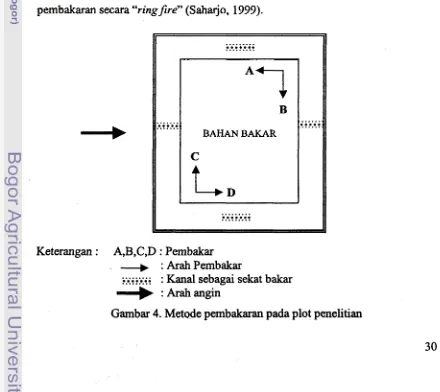

Untuk menghindari terjadinya kebakaran yang banyak menimbulkan asap

perlu adanya suatu manajemen asap. Menurut Goldammer (1997) upaya ini dapat

dilakukan dengan beberapa cara yaitu: ( 1 ) melakukan teknik pembakaran yang

tepat seperti ring$re ( 2 ) membuat rencana pembakaran terkendali yang meliputi

pemahaman terhadap fisik dan biologi bahan bakar, manajemen lahan dan sumber

. daya alam, faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku api dan dampak yang

ditimbulkan (3) penggunaan teknologi yang tepat. Selain itu juga perlu dibentuk

organisasi manajemen kebakaran yang menyangkut persyaratan teknik seperti

personal dan inftrastruktur serta yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan

.

111.

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2001 hingga Juli 2002

berlokasi di lahan gambut milik masyarakat Desa Pelalawan, Kecamatan

Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. Penentuan jenis gambut

dilakukan di Laboratorium Tanah, Institut Pertanian Bogor. Pengukuran kadar air

bahan bakar dilakukan di Laboratorium Kebakaran Hutan, Institut Pertanian

Bogor. Penentuan kandungan silika, total abu dan kandungan fosfat dilakukan di

Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor. Sedangkan penentuan emisi gas

rumah kaca dilakukan di Green House Gases Laboratory, National Institute of

Agri Environmental Science, Tsukuba, Jepang.

B. Variabel yang diamati

Pada penelitian ini variabel yang diamati adalah lain:

1. Karakteristik bahan bakar meliputi: potensi bahan bakar, kadar air dan

ketebalan bahan bakar

2. Perilaku api, meliputi: tinggi api, laju penjalaran, persentase bahan bakar

terbakar, tebal dan dalam gambut terbakar

3. Intensitas kebakaran

4. Panas per unit area

5. Flarnmabilitas, meliputi: kandungan total abu, abu silika dan fosfat

Data penunjang yang diukur adalah kondisi lingkungan yang meliputi:

suhu, kelembaban, kecepatan angin dan topografi, juga diukur waktu dan lama

pembakaran.

C.'Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: tongkat pengukur

kedalaman gambut, hydrothermometer, anemometer, stop watch, meteran, oven,

timbangan, cawan, digestion block, spektrofotometer, kamera, handycam, data

logger, gas collector, kantong plastik penyimpan asap, dan botol contoh asap.

Bahan yang digunakan adalah bahan bakar yang tersedia di setiap plot, HN03,

HC104, HC1, dan contoh asap.

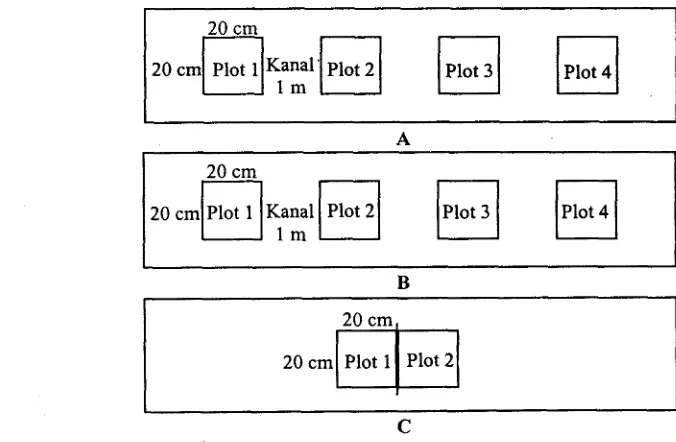

D. Metode Pengambilan Contoh

Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah metode pengambilan

contoh acak purposif (Samplingpurposzfi. Desain plot penelitian pada lokasi jenis

gambut saprik, hemik dan fibrik dapat dilihat pada gambar 3.

-

20 cm Plot

0

1 Kana1l m

Plot 2 Plot 3 Plot 4

20 cm Plot 1 Plot 2

[image:161.601.122.460.486.707.2]P

CGambar 3. Desain plot penelitian pada jenis gambut (A) saprik, (B) hemik,

E. Metode Pengambilan Data 1. Penentuan Jenis Gambut

.

Untuk menentukan jenis gambut dilakukan uji wama larutan dalam Na-

pirophospat dengan cara mencelupkan kertas saring setinggi 1,25 c n ~ ke dalain gambut yang telah ditetesi larutan jenuh Na-pirophospat. Warna yang tampak

pada pertengahan jarak rambatan cairan antara batas pencelupan dan akhir

rambatan pada kertas saring kemudian dicocokkan pada buku Munsell untuk

mengetahui Indeks Pirophospat (IP) yaitu angka value dikurangi angka chronza

dengan ketentuan: fibrik bila nilai IP 2 5, hemik bila nilai IP = 4 dan saprik bila nilai IP 5 3 (USDA, 1975).

2. Perilaku Api

a. Kegiatan sebelum pembakaran 1. Pembuatan plot penelitian

Pada lahan gambut dengan tingkat kematangan yang berbeda yaitu fibrik,

hemik dan saprik dibuat plot dengan luas masing-masing 0,04 ha (20 m

x

20 m)sebanyak 4 plot untuk hemik dan saprik, 2 plot untuk fibrik. Kemudian antar plot

dibuat kanal dengan lebar 1 m dan kedalaman 1 m. Pembuatan kanal dimaksudkan

untuk menghindari timbulnya loncatan api yang dapat mengakibatkan terjadinya

kebakaran di luar plot penelitian serta menekan perusakan gambut dipermukaan.

2. Penebasan (Slashing)

Semua vegetasi yang ada disetiap plot baik itu semak, semai, pancang,

tiang dan pohon ditebang mulai dari pangkal. Seluruh bahan bakar yang telah

3. Pengeringan bahan bakar

Untuk mengetahui kadar air bahan bakar permukaan dilakukan

pengukuran dengan cara mengambil sampel bahan bakar (daun, ranting dan

batang) sebanyak 20 gram, sedangkan pengukuran terhadap kadar air permukaan

gambut dilakukan dengan mengarnbil sampel gambut sebanyak 40 gram. Sampel

ini kemudian disimpan dalam oven selama 48 jam dengan suhu 70" C. Menurut

Heygreen dan Bowyer (1986), kadar air bahan bakar ditentukan dengan runlus

sebagai berikut :

KA = (BB - BK) 1 BK x 100%

Dimana :

KA : Kadar air bahan bakar (%)

BB : Berat basah bahan bakar (g)

BK : Berat kering bahan bakar (g)

4. Pengukuran potensi bahan bakar permukaan

Pengukuran potensi bahan permukaan bakar dilakukan dengan membuat

.

sub plot berukuran 2 m

x

1 m pada setiap plot. Seluruh bahan bakar pada subplot dikumpulkan kemudian ditimbang berdasarkan jenisnya (serasah, ranting,

kayu). Hasil yang diperoleh kemudian dikonversikan dalam tonha.

5. Pengukuran potensi bahan bakar bawaldgambut

Pengukuran potensi bahan bakar bawaldgambut yang diukur adalah

ketebalannya dalam satuan cm. Pengukuran dilakukan dengan menancapkan

tongkat pengukur ketebalan kedalam gambut pada beberapa titik sampai dijumpai

6 . Pengukuran ketebalan bahan bakar permukaan

Ketebalan bahan bakar permukaan dihitung dengan cara mengukur tinggi

bahan bakar yang diambil secara acak kemudian ditentukan rata-ratanya untuk

setiap plot.

b. Kegiatan pembakaran

Pembakaran untuk semua plot dilakukan pada siang hari pukul 13.00 WIB

hingga pukul 17.30 WIB pada .hari yang sama untuk setiap jenis gambut yang

sama. Sumber api yang digunakan adalah obor minyak tanah yang terbuat dari

kayu dan kain.

1. Pengukuran kondisi lingkungan sebelum pembakaran

Kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses pembakaran

sehingga sebelum pembakaran dilakukan pengukuran terhadap kondisi lingkungan

yang mencakup suhu udara, kelembaban relatif udara, dan kecepatan angin. Alat

yang digunakan dalam pengukuran ini adalah hydrothermometer dan anemometer.

2. Pengukuran laju penjalaran api

Laju penjalaran api dihitung dengan cara mengukur jarak rata-rata yang

ditempuh oleh muka api per menit. Alat yang diperlukan adalah stop watch dan

pita ukur.

3. Pengukuran suhu nyala api

Suhu nyala api diukur pada permukaan tanah (0 m), 1 meter di atas

permukaan tanah dan 1 meter di bawah pemukaan tanah dengan menggunakan

4. Pengukuran tinggi api

Tinggi api diukur dengan mengukur jarak rata-rata antara tinggi puncak

nyala api dari permukaan bahan bakar. Alat pengukur berupa tiang dari kayu

yang diberi tanda selang 1 m.

c. Kegiatan setelah pembakaran

1. Pengukuran luas dan ketebalan gambut terbakar

Pengukuran luas dan ketebalan gambut terbakar dilakukan setelah

kebakaran bawah permukaan mati. Luas gambut terbakar dihitung dengan

mengalikan panjang dan lebar gambut terbakar menggunakan meteran.

Pengukuran ketebalan gambut terbakar dilakukan dengan memasang 2 patok besi

yang dihubungkan dengan kawat dan diletakkan 5 cm di atas gambut. Tebal

gambut terbakar dihitung dengan rumus: jarak akhir antara gambut dengan

kawat

-

5 cm.2. Pengukuran persentase bahan bakar terkonsumsi

Setelah pembakaran berhenti, dilakukan penghitungan persen bahan bakar

yang terbakar dengan m u s : bahan bakar 100%

-

bahan bakar yang tersisa.d. Pengukuran intensitas kebakaran

Berdasarkan persamaan Byram (Chander et al., 1983), intensitas kebakaran

diukur dengan menggunakan rumus:

FI = 273 (L)~,''

Dimana: FI = intensitas kebakaran dengan satuan kW/m

e. Pemanasan per unit areal

Pemanasan per unit areal merupakan panas yang dihasilkan dari pembakaran

per unit area lahan yang d~bakar. Diukur dengan menggunakan persamaan

Byram's equation (Johnson, 1992).

HA = FIIR

Dimana: H = Pemanasan per unit areal (ICj/m2)

FI = intensitas kebakaran (kW1m)

R = laju penjalaran api

3. Pengukuran Flammabilitas Bahan Bakar

a. Penentuan kandungan total abu dan abu bebas silika

Pengukuran flammabilitas bahan bakar dilakukan dengan cara mengambil

sampel pada setiap plot yang terdiri atas jenis tumbuhan dominan sebanyak 3

ulangan. Kandungan total abu ditentukan dengan melakukan pembakaran

masing-masing sampel tanaman yang telah dihaluskan dengan ukuran <0,5 mm

sebanyak 0,5 gr dalam cawan dan dipanaskan pada suhu 573°C selama 3 jam.

Sedangkan untuk kandungan silika ditentukan dengan mendidihkan sampel total

abu dalam 5 m16 M HCl dan pengabuan kembali dalam cawan. Komponen abu

bebas silika ditentukan dengan cara nilai total abu dikurangi nilai kandungan

silika (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 1998).

b. Penentuan kandungan fosfat

Masing-masing sampel tanaman diambil sebanyak 0,5 gr ditambah dengan

5 ml HN03 dan 0,s ml HC104 dibiarkan selama satu malam dalam digestion block

bening). Penentuan kadar P dilakukan dengan alat spektrofotometer pada panjang

gelombang 693

nrn

dari ekstrak masing-masing sampel yang telah diencerkandengan pereaksi pewarna P (Olsen dan Sornmer, 1982).

4. Pengambilan Contoh Asap

Pengambilan contoh asap dilakukan pada setiap fase dari proses

combution, yaitu faseflaming, smoldering dan glowing sebanyak 2 ulangan untuk

setiap plot. Jumlah asap yang diambil adalah sebanyak 15 ml untuk setiap

pengambilan, kemudian contoh asap tersebut dimasukkan ke dalam botol contoh.

Analisis asap dilakukan untuk pengetahui emisi gas nunah kaca yang ada di

dalam asap.