PENENTUAN DOSIS DAN UKURAN BUTIR PUPUK FOSFAT SUPER TERBAIK UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN, DAN SERAPAN P

TANAMAN KEDELAI (Glycine max [L.] Merril)

Oleh Aulia Rosi

JurusanAgroteknologi, FakultasPertanianUniversitas Lampung Jl. Prof. SoemantriBrojonegoro, No 1 Bandar Lampung 35145

ABSTRAK

Pemupukan merupakan cara yang dilakukan dalam pemberian unsur hara ke tanah sesuai yang dibutuhkan tanaman. Salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman yaitu fosfor. Umumnya fosfor ditambahkan dari pupuk fosfat industri, dengan harga yang semakin meningkat sehingga dicari pupuk yang berasal dari batuan fosfat yang ditambah limbah cair tahu dan asam sulfat untuk meningkatkan kelarutan fosfor. PupuktersebutdinamakanFosfatsuper, merupakanhasilasidulasi batuanfosfatdengankombinasiantara 85% limbahcairtahu dan 15% H2SO41 N.Pupuk Fosfatsuper akan diuji kelarutannya dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman kedelai.Tanaman kedelai merupakan tanaman pangan ketiga setelah padi dan jagung sehingga kebutuhan kedelai terus meningkat. Tetapi hasil kedelai masih tergolong rendah yang disebabkan ketersediaan unsur hara yang belum optimal. Dosis dan ukuran butir yang tepat dalam pemupukan akan

dalam pertumbuhan dan serapan P tanaman kedelai. Penelitian dilaksanakan di rumah kaca Ilmu Tanah, Laboratorium Teknologi Pertanian dari bulan September 2014 sampai dengan April 2015. Penelitian disusun secara faktorial 2x4 dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah dosis pupuk Fosfatsuper (360 kg ha-1; 720 kg ha-1) dan faktor kedua adalah ukuran butir pupuk Fosfatsuper (1 mm; 2-3 mm; 3-4 mm; >5 mm).

HasilpenelitianmenunjukkanbahwadosisdanukuranbutirpupukFosfatsupertidakme mpengaruhitinggitanaman, jumlahdaun, bobotakarkering, bobottajukkering, P-tersedia, serapan P, dan pH tanahfasevegetatifakhir. Namun demikian, ujikorelasi menunjukkan korelasinyatapositifterjadi antaraserapanunsur hara P

denganjumlahdaun, bobotakarkering, danbobottajukkeringtanamankedelai.

TERBAIK UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN, DAN SERAPAN P TANAMAN KEDELAI (Glycine max [L.] Merril)

Oleh Aulia Rosi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA PERTANIAN

Pada

Jurusan Agroteknologi

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kelurahan Sinar Semindo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus pada tanggal 14 Mei 1993 dan penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suwanto dan Ibu Nainiyati. Tahun 1998 penulis menyelesaikan pendidikan TK Aisyah Metro Utara, tahun 2005 di SD Negeri 05 Metro Utara, tahun 2008 di SMP Negeri 03 Metro Pusat, dan tahun 2011 diMAN 02 Metro Timur.

Tahun 2011 penulis terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN undangan. Bulan Juli 2014 penulis melaksanakan Praktik Umum (PU) di PT. Great Giant

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dan penuh rasa syukur kupersembahkan karya sederhanaku ini

kepada Kedua orang tuaku tercinta, kakak-kakakku, dan juga kepada semua yang telahmemberikan kasih sayang, dorongan, semangat, dan doa untuk

“Semakin kamu berusaha, maka semakin dekat keberhasilanmu.”

(Aulia Rosi)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan

orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alva Edison)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahann rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Ainin Niswati, M. Agr. Sc., selaku Pembimbing Utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, nasehat, kritik, dan saran yang membangun selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Sri Yusnaini, M.Si., selaku Pembimbing Kedua atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, nasehat, kritik, dan saran yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abdul Kadir Salam, M.Sc., selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran, bantuan, kesabaran, waktu, dan arahan untuk perbaikan skripsi ini.

4. Ir. Niar Nurmauli, M. S.,selaku Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua kedua selama penulis menjadi mahasiswa di jurusan Agroteknologi. 5. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Ketua Jurusan

6. Seluruh dosen jurusan Agroteknologi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

7. Ayahanda Suwanto, Kakak Deswan, Mas Desta, Mbak Ria, dan Mbak Aliyah yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dalam bentuk moral maupun material dan untaian yang tiada terputus untuk kberhasilan penulis.

8. Keluarga besarku yang telah mendoakan dan memberi semangat kepada penulis.

9. Debby, Adawiah, Chintya, Agatha, Deasy, Yetti, Andika, Lily, Yunia, Desi, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya atas kesedian membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Sahabat-sahabat terbaikku di A NO NAME yang telah memberikan semangat kepada penulis.

11. Rekan seperjuangan Agroteknologi 2011.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandarlampung, 05 November 2015 Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

SANWACANA ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... viii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1Latar Belakang dan Masalah ... 1

1.2Tujuan Penelitian ... 3

1.3Kerangka Pemikiran ... 4

1.4Hipotesis ... 6

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1Unsur Hara P ... 7

2.1.1 Ketersediaan Hara P dalam Tanah ... 7

2.1.2 Peranan Fosfor dalam Tanaman ... 9

2.2 Batuan Fosfat Alam (BFA) ... 10

2.3Pupuk Fosfatsuper ... 11

2.4Pemupukan ... 12

2.5 Kebutuhan Unsur Hara Makro Primer Tanaman Kedelai ... 14

III. BAHAN DAN METODE ... 16

3.1Tempat dan Waktu Penelitian ... 16

3.2Bahan dan Alat ... 16

3.3Metode Penelitian ... 17

3.4.1 Pembuatan Pupuk Fosfatsuper ... 17

3.4.2 Persiapan Media Tanam dan Analisis tanah Awal ... 18

3.4.3 Penanaman ... 19

3.4.4 Penyulaman ... 19

3.4.5 Perlakuan Pemupukan ... 19

3.4.6 Pemeliharaan Tanaman ... 19

3.4.7Pengambilan Sampel Tanaman ... 20

3.4.8 Pengambilan Sampel Tanah ... 20

3.5 Pengamatan ... 20

3.5.1 Analisis Serapan P ... 20

3.5.2 Analisis P-Tersedia ... 21

3.5.3 Tinggi Tanaman ... 21

3.5.4 Jumlah Daun ... 22

3.5.5 Bobot kering Akar ... 22

3.5.6 Bobot Kering Tajuk Tanaman ... 22

3.5.7 pH Tanah ... 22

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 23

4.1 Hasil Penelitian ... 23

4.1.1 Tinggi Tanaman Kedelai ... 23

4.1.2 Jumlah Daun Tanaman Kedelai ... 24

4.1.3 Bobot Akar dan Tajuk Kering Tanaman Kedelai ... 25

4.1.4 P-Tersedia Tanah ... 26

4.1.5 Serapan P Tanaman Kedelai ... 27

4.1.6 pH Tanah ... 28

4.1.7 Korelasi antara Sifat Kimia Tanah dengan Komponen terhadap Tanaman Kedelai ... 29

4.2 Pembahasan... 30

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 37

5.1Kesimpulan ... 37

5.2Saran ... 37

PUSTAKA ACUAN ... 38

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

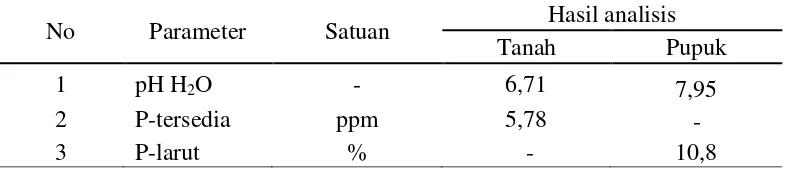

1. Hasil analisis awal sifat tanah dan pupuk. ... 18 2. Korelasi antara sifat kimia tanah dengan

komponen terhadap tanaman kedelai. ... 29 3. Data pengamatan tinggi tanaman pada 1 minggu

setelah tanam (MST). ... .. 43 4. Data pengamatan tinggi tanaman pada 2 minggu

setelah tanam (MST). ... 44 5. Data pengamatan tinggi tanaman pada 3 minggu

setelah tanam (MST). ... 44 6. Data pengamatan tinggi tanaman pada 4 minggu

setelah tanam (MST). ... 45 7. Data pengamatan tinggi tanaman pada

fase vegetatif akhir (5 MST). ... 45 8. Uji homogenitas tinggi tanaman

fase vegetatif akhir (5 MST). ... 46 9. Analisis ragam pengaruh dosis dan ukuran butir pupuk Fosfatsuper

terhadap tinggi tanaman fase vegetatif akhir (5 MST). ... 46 10.Data pengamatan jumlah daun pada 1 minggu

setelah tanam (MST). ... 47 11.Data pengamatan jumlah daun pada 2 minggu

setelah tanam (MST). ... 47 12.Data pengamatan jumlah daun pada 3 minggu

13.Data pengamatan jumlah daun pada 4 minggu

setelah tanam (MST). ... 48

14.Data pengamatan jumlah daun pada fase vegetatif akhir (5 MST). ... 49

15.Uji homogenitas jumlah daun pada fase vegetatif akhir (5 MST). ... 49

16.Analisis ragam pengaruh dosis dan ukuran butir pupukFosfatsuper terhadap jumlah daun fase vegetatif akhir (5 MST). ... 50

17.Data pengamatan pada bobot akar kering tanaman kedelai. ... 50

18.Uji homogenitas pada bobot akar kering tanaman kedelai. ... 51

19.Analisis ragam pengaruh dosis dan ukuran butir pupuk Fosfatsuper terhadap bobot akar kering tanaman kedelai. ... 51

20.Data pengamatan bobot tajuk kering tanaman kedelai. ... 52

21.Uji homogenitas bobot tajuk kering tanaman kedelai. ... 52

22.Analisis ragam pengaruh dosis dan ukuran butir pupukFosfatsuper terhadap bobot tajuk kering tanaman kedelai. ... 53

23.Data pengamatan P-tersedia pada tanah. ... 53

24.Transformasi √(x) data pengamatan P-tersedia pada tanah. ... 54

25.Uji homogenitas P-tersedia pada tanah. ... 54

26.Data pengamatan serapan P pada tanaman kedelai. ... 55

27.Transformasi √(x) data serapan P pada tanaman kedelai. ... 55

28.Uji homogenitas serapan P pada tanaman kedelai. ... 56

29.Analisis ragam pengaruh dosis dan ukuran butir pupuk Fosfatsuper terhadap serapan P pada tanaman kedelai. ... 56

30.Data pengamatan pH tanah. ... 57

31.Uji homogenitas pH tanah. ... 57

33.Analisis ragam korelasi antara pH tanah

dengan tinggi tanaman. ... 58 34.Analisis ragam korelasi antara serapan-P

dengan tinggi tanaman. ... 59 35.Analisis ragam korelasi antara P-tersedia

dengan tinggi tanaman. ... 60 36.Analisis ragam korelasi antara pH tanah

dengan jumlah daun. ... 61 37.Analisis ragam korelasi antara serapan P

dengan jumlah daun. ... 62 38.Analisis ragam korelasi antara P-tersdia

dengan jumlah daun. ... 63 39.Analisis ragam korelasi antara pH dengan

bobotakar kering tanaman kedelai. ... 64 40.Analisis ragam korelasi antara serapan-P

dengan bobotakar kering tanaman kedelai. ... 65 41.Analisis ragam korelasi antara P-tersedia

dengan bobotakar kering tanaman kedelai. ... 66 42.Analisis ragam korelasi antara pH tanah

dengan bobot tajuk kering tanaman kedelai. ... 67 43.Analisis ragam korelasi antara serapan P

dengan bobot tajuk kering tanaman kedelai. ... 68 44.Analisis ragam korelasi antara P-tersedia

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Tinggi tanaman kedelai sampai dengan fase

vegetatif akhir (5 MST). ... 24

2. Jumlah daun tanaman kedelai sampai dengan fase vegetatif akhir (5 MST). ... 25

3. Bobot akar kering dan bobot tajuk kering tanaman kedelai. ... 26

4. Kandungan P-tersedia tanah pada fase vegetatif akhir tanaman kedelai. ... 27

5. Serapan P tanaman kedelai pada berbagai perlakuan. ... 28

6. Perbandingan pH tanah fase vegetatif akhir tanaman kedelai. ... 29

7. Tata letak percobaan. ... 43

8. Hubungan antara pH tanah dengan tinggi tanaman. ... 59

9. Hubungan antara serapan-P dengan tinggi tanaman. ... 60

10.Hubungan antara P-tersedia dengan tinggi tanaman. ... 61

11.Hubungan antara pH tanah dengan jumlah daun. ... 62

12.Hubungan antara serapan P dengan jumlah daun. ... 63

13.Hubungan antara P-tersedia dengan jumlah daun. ... 64

14.Hubungan antara pH dengan bobot akar kering tanaman kedelai. ... 65

16.Hubungan antara P-tersedia dengan bobot

akar kering tanaman kedelai. ... 67 17.Hubungan antara pH tanah dengan bobot

tajuk kering tanaman kedelai. ... 68 18.Hubungan antara serapan P dengan bobot

tajuk kering tanaman kedelai. ... 69 19.Hubungan antara P-tersedia dengan bobot

I. PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang dan Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja dibidang pertanian. Sektor pertanian di Indonesia berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional, sehingga menyebabkan kebutuhan pupuk terus meningkat. Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya pertanian, yaitu bagi pertumbuhan tanaman agar dapat menghasilkan produk pertanian sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor pertumbuhan untuk menjaga produksi yang optimum bagi tanaman yaitu ketersediaan unsur hara didalam tanah. Tanah tidak dapat menyediakan unsur hara yang cukup bagi tanaman, maka perlu dilakukan pemberian pupuk untuk memenuhi kekurangan tersebut.

Pupuk fosfat umumnya dibuat dari batuan fosfat alam melalui proses industri, meskipun sebenarnya batuan fosfat dapat diaplikasikan langsung ke tanah tetapi lambat dalam menyediakan hara P (Suciati, 2004). Saat ini pupuk yang

digunakan dalam pertanian umumnya adalah pupuk larut air seperti SP-36 dan TSP. Tidak adanya subsidi pupuk menyebabkan harga pupuk meningkat dikarenakan semua bahan baku pembuatan pupuk tersebut berasal dari impor (Pramono, 2000).Oleh karena itu perlu dicari alternatif lain untuk mengatasinya, yaitu dengan menggunakan pupuk Fosfatsuper.

Berdasarkan penelitian Niswatidkk.(2014), limbah cair agroindustri yang berpotensi tinggi sebagai pelarut fosfat adalah limbah cair tahu. Pupuk

Fosfatsuper merupakan hasil asidulasi antara batuan fosfat dengan H2SO4serta hasil kombinasi antara 85% limbar cair tahu dengan 15% H2SO4.1 N. Pupuk ini belum diketahui pengaruhnya pada tanaman, pengujian pupuk Fosfatsuper akan diaplikasikan untuk tanaman kedelai. Kedelai merupakan tanaman pangan ketiga setelah padi dan jagung, sehingga kebutuhan kedelai terus meningkat untuk bahan industri pangan seperti tahu dan tempe. Rendahnya hasil kedelai

tanaman. Penelitian ini diharapkan didapatkan dosis dan ukuran butir yang tepat dalam pertumbuhan dan serapan P tanaman kedelai.

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Berapa dosis pupuk Fosfatsuper yang terbaik dalam mempengaruhi pertumbuhan dan serapan P tanaman kedelai?

2. Berapa ukuran butir pupuk Fosfatsuper yang terbaik dalam mempengaruhi pertumbuhan dan serapan P tanaman kedelai?

3. Apakah terdapat interaksi antara dosis dan ukuran butir pupuk Fosfatsuper dalam mempengaruhi pertumbuhan dan serapan P tanaman kedelai? 4. Apakah terdapat korelasi antara sifat kimia tanah dengan komponen

pertumbuhan tanaman kedelai?

1.2Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menentukan dosis pupuk Fosfatsuper terbaik terhadap pertumbuhan, dan serapan P tanaman kedelai.

2. Menentukan ukuran butir pupuk Fosfatsuper terbaik terhadap pertumbuhan, dan serapan P tanaman kedelai.

3. Mengetahui interaksi antara dosis dan ukuran butir pupuk Fosfatsuper terhadap pertumbuhan, dan serapan P tanaman kedelai.

Tanaman kedelai merupakan salah satu tanaman yang sangat respon terhadap pemupukan, khususnya pupuk P. Unsur P merupakan salah satu hara makro yang esensial bagi tanaman. Fosfor umumnya diserap tanaman dalam bentuk anion orthofosfat H2PO4- atau HPO42-, tergantung dengan tingkat kemasaman tanah. Pada kondisi tanah yang masam ketersediaan Al, Fe, dan Mn akan berada dalam kondisi toksik bagi tanaman, karena kelarutannya tinggi. Tingginya kelarutan Fe dan Al menyebabkan P menjadi tidak tersedia bagi tanaman (Prasetyo dan Suriadikarta, 2006).

Menurut Hardjowigeno (2003),ketersediaan unsur P pada tanah kering masam masih rendah, hal ini karena tanah kering masam mengandung mineral-mineral beracun seperti Al dan Fe yang menyebabkan P terfiksasi oleh Al dan Fe sehingga ketersediaan P dalam tanah dan penyerapan P olehtanaman masih rendah. Istigani dkk. (2005), bahwa efektivitas pemupukan P pada tanah-tanah didaerah tropika hanya10—30% sehingga70—90% pupuk P tetap berada didalam tanah dan tidak dapat diserap oleh tanaman. Unsur P yang diserap tanaman dari pemberian pupuk P hanya 5—20% dan sisanya mengendap didalam tanah sehingga dapat

menimbulkan residu pupuk P pada tanah. Sumber P yang umumnya digunakan dalam budidaya pertanian adalah pupuk fosfat alam, TSP, dan SP-36 (Sutedjo, 2002). Oleh karena itu pada tanah-tanah masam, banyak dilakukan pemupukan P untukmeningkatkan serapan hara P oleh tanaman.

alam, tetapi kelarutannya rendah sehingga perlu diasidulasi menggunakan pelarut asam (H2SO4 1N) (Budi dan Purbasari, 2009). Oleh karena itu, pada hasil

penelitian Aini (2013) untuk mempercepat kelarutan P alam dilakukan dengan menambahkan limbah cair tahu yang dikombinasikan dengan asam sulfat H2SO4.1 N sehingga kandungan P2O5sebesar 10,80%.

Hasil penelitian Sari (2014),dosis pupuk Fosfatsuper 360 kg ha-1 dengan ukuran butir 1 mm dapat meningkatkan P-tersedia sebesar 8,02 ppm pada tanaman jagung dibandingkan dengan dosis 720 kg ha-1. Begitu juga dengan jumlah daun, bahwa dosis 360 kg ha-1 dengan ukuran butir 1 mm memiliki jumlah daun tertinggi dibanding dosis 720 kg ha-1. Residu pupuk Fosfatsuper mampu meningkatkan kandungan P-tersedia di dalam tanah. Residu pupuk P pada tanah Ultisol memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai (Suriadikarta dan Adhi, 1986), bahkan residu P sebesar 3 x 60 kg P ha-1dapat menaikkan ketersediaan P dalam tanah dari 3,30 ppm menjadi 10,10 ppm P2O5.

Pemupukan dilakukan untuk memenuhi hara N, P, dan K bagi tanaman. Pupuk

dasar diberikan agar hara yang digunakan untuk pertumbuhan kedelai tercukupi,

sedangkan pupuk susulan diberikan agar tanaman tidak kekurangan hara saat

memasuki fase generatif sehingga hasilnya tetap tinggi (Mugnisjah dan Setiawan,

semakin banyak kandungan fosfat sehingga kelarutannya semakin tinggi dan cepat membentuk P tersedia, sehingga semakin cepat diserap tanaman.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Dosis pupuk Fosfatsuper ½ rekomendasi (setara dengan ½ rekomendasi pupuk SP-36) merupakan dosis terbaik dibandingkan dengan dosis rekomendasi terhadap pertumbuhan tanaman dan serapan P tanaman kedelai.

2. Ukuran butir pupuk Fosfatsuper berukuran halus (1mm) merupakan ukuran butir terbaik dibanding dengan ukuran butir sedang (2-5 mm) dan ukuran butir kasar (<5 mm) terhadap pertumbuhan dan serapan P tanaman kedelai.

3. Terjadi interaksi antara dosis dan ukuran butir pupuk Fosfatsuper terhadap pertumbuhan dan serapan P tanaman kedelai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Unsur Hara P

2.1.1 Ketersedian Hara P dalam Tanah

Sumber fosfat dalam tanah dapat berbentuk P-anorganik dan P-organik. Fosfat anorganik berasal dari mineral tanah yang mengandung fosfat. Fosfat organik dihasilkan dari dekomposisi bahan organik yang mentranslokasikan P dari larutan tanah. Unsur P organik memerlukan proses mineralisasi terlebih dahulu agar dapat diserap tanaman(Rosmarkam dan Yuwono, 2012). Fofat organik berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati dan diuraikan oleh dekomposer (pengurai) menjadi fosfat anorganik, sedangkan senyawa fosfat anoranik umumnya berasal dari air tanah dan mineral tanah sendiri. Senyawa P-anorganik dapat

diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu Besi fosfat (FePO4), aluminium fosfat (AlPO4), dan kalsium fosfat (Ca3(PO4)2)(Hakim dkk.,1986).

secara langsung sebagai pupuk. Kehalusan atau ukuran butir pupuk akan mempengaruhi penyerapan senyawa fosfat pada tanaman. Makin halus ukuran butir, maka kelarutannya makin tinggi. Beberapa pupuk fosfat alam kelarutannya ditentukan oleh sifat reaktivitas kimianya. Oleh karena itu, fosfat alam tidak sesuai jika diaplikasikan pada tanah yang bereaksi netral hingga alkalis (Hakim dkk., 1986).

Umumnya, tanah di Lampung merupakan tanah ultisol yang memiliki kadar kalsium (Ca) rendah sehingga aplikasi fosfat alam efektif meningkatkan ketersediaan P tanah bagi tanaman. Kadar Ca yang tinggi dalam tanah akan menghambat kelarutan fosfat alam, sedangkan tanah yang memiliki kadar Ca rendah akan mendorong pelarutan fosfat secara terus menerus. Jenis tanaman mempengaruhi serapan P dari tanah dengan proses metabolisme perakaran yang mengeluarkan eksudat berupa asam-asam organik menyebabkan daerah sekitar perakaran menjadi masam sehingga menstimulasi kelarutan pupuk fosfat alam dalam tanah (Balai Penelitian Tanah, 2012).

Ketersediaan fosfor tanah untuk tanaman sangat dipengaruhi oleh sifat danciri tanah itu sendiri. Pada ultisol, tidak tersedia dan tidak terlarutnya P disebabkan fiksasi oleh mineral-mineral liat dan ion-ion Al dan Fe yangmembentuk senyawa kompleks yang tidak larut. Ada beberapa faktor yang turutmempengaruhi

Fosfor diserap tanaman dalam bentuk H2PO4-, HPO4-2, PO4-atau tergantung dari nilai pH tanah. Fosfor sebagian besar berasal dari pelapukan batuan mineral alami, sisanya berasal dari pelapukan bahan organik. Walaupun sumber fosfor di dalam tanah mineral cukup banyak, tanaman masih bisa mengalami kekurangan fosfor.Fosfor lebih mudah larut pada tanah yang memiliki pH rendah (masam), sebaliknya pada tanah dengan pH tinggi, kelarutannya menurun. Oleh karena itu, fosfor tidak sesuai diaplikasikan pada tanah yang alkalis.Kadar Ca yang tinggi dalam tanah akan menghambat kelarutan fosfor. Umumnya, P sukar tercuci oleh air hujan maupun air irigasi disebabkankarena P bereaksi dengan ion dan

membentuk senyawa yang tingkat kelarutannya rendah. Bahkan sebagian menjadi ion yang tidak tersedia untuk tanaman atauterfiksasi oleh senyawa lain

(Rosmarkam dan Yuwono, 2012).

2.1.2 Peranan Fosfor dalam Tanaman

Fosfor diserap oleh tanaman dan didistribusikan kedalam sel tanaman. Kadar fosfor paling tinggi terdapat pada bagian produksi tanaman. Biji harus

mengandung cukup fosfor dan hara makro lainnya sampai akarnya tumbuh dan mampu menyerap hara dalam tanah. Semua kebutuhan fosfor tanaman diambil dari tanah sebagai P-organik dan P-anorganik dan P yang terdapat dalam larutan tanah. Bentuk anorganik P yang membentuk ikatan dengan Ca, Fe, Al, dan F sedangkan bentuk organik berupa senyawa-senyawa yang berasal dari tanaman dan mikroorganisme dan tersusun dari asam nukleat, fosfolipid dan fitin

tanaman fosfor Sumber Pupukbereaksi dengan karbon, hidrogen, oksigen dan hara lainnya untuk membentuk molekul organik yang kompleks (Leiwakabessy, 1988).

2.2 Batuan Fosfat Alam (BFA)

Batuan Fosfat alam merupakan bahan penambah unsur P dalam tanah yang berasal

dari proses geokimia terjadi secara alami dan biasa disebut deposit batuan fosfat.

Berdasarkanpadakomposisimineralnyabatuansedimenfosfatdapatdibedakanatasfos fat-Ca, fosfatCa-Al-Fe danfosfat

Fe-Al.Ketigajenisfosfattersebutmerupakansuatupelapukandenganfosfat Fe-Al adalah yang paling lapuk (Sastramihardja, 2009). Berdasarkan proses pembentukannya fosfat alam dapat dibedakan menjadi tiga (Sediyarso, 1999) yaitu:

1. Fosfat primer, terbentukdaripembekuan magma alkalinyang mengandung mineral fosfatapatit. Terutamafluorapatit {Ca5 (PO4)3

F2}dalamkeadaanmurnimengandung 42 % P2O5dan 3,8 % F2.Apatit dapat dibedakan atas chlorapatite {3Ca3(PO4)2CaCl2} dan fluorapatite

{3Ca3(PO4)2CaF2}.

2. Fosfatsedimen, merupakanendapanfosfatsedimen yangterendapkan di

lautdalam. Endapanlautterbentukdarihasilpenguraianberbagaikehidupan yang ada di laut, atauakibaterosi mineral-mineral yang

3. Fosfat guano, merupakanhasilakumulasisekresihewan-hewandarat, burungpemakanikandankelelawar

yangterlarutdanbereaksidenganbatugampingkarenapengaruh air hujandan air tanah.

Batuan fosfat alam dapat diaplikasikan secara langsung maupun tidak langsung. Ketersediaan P dari BFA yang digunakan secara langsung (pupuk alami) sangat lambat karena kelarutannya rendah. Ketersediaan P dari BFA yang digunakan berupa pupuk buatan seperti TSP dan SP-36 dapat dengan cepat menyediakan unsur P karena diproduksi melalui asidulasi(Adiningsih, 1998). Penggunaan batuan BFA pada tanah masam yang diaplikasikan secara langsung tidak efektif untuk menyediakan unsur P karena fosfor tidak larut dan tersedia bagi tanaman. Karena itu perlu dilakukan pelarutan BFA untuk melepas P dari trikalsium fosfat (tidak larut) menjadi monokalsium fosfat (larut) dalam air dengan penambahan asam sulfat (Wahida dkk., 2007).

Selain itu

untukmeningkatkanefisiensipemupukanfosfatdalammengatasirendahnyafosfatterse diadalamtanahadalahdenganmemanfaatkankelompokmikroorganismepelarutfosfat, yaitumikroorganismeyang

dapatmelarutkanfosfattidaktersediamenjaditersediasehinggadapatdiserapolehtana man.Mikroorganismepelarutfosfatterdiriatasbakteri, fungi,dansedikitaktinomiset (Rao,1994).

pelarut limbah cair industri. Pupuk tersebut dikembangkan oleh penelitian

Niswati dkk (2014) yang menambahkan bahan limbah cair terbaik untuk pelarut P dari batuan fosfat adalah limbah cair tahu. Berdasarkan penelitian Aini (2013) bahwa batuan fosfat sebelum diberi pelarut asam dan limbah cair tahu memiliki Kelarutan Pyang rendah yaitu sebesar 6,08% P2O5. Untuk meningkatkan kelarutan P yang terdapat di batuan fosfat dapat larut maka dilakukan asidulasi menggunakan pelarut asam kuat seperti asam sulfat (H2SO41 N). Penggunaan H2SO41 Nmembutuhkan biaya yang tinggi sehingga perlu alternatif pupuk P yang murah, yaitu dengan memanfaatkan limbah cair tahu sebagai pelarut batuan fosfat. Limbah cair tahu memiliki pH yang rendah yaitu 3,76 sehingga dapat

dimanfaatkan sebagai pelarut batuan fosfat. Tetapi kelarutan batuan fosfat masih lebih tinggi dengan menggunakan pelarut H2SO41 N, sehingga limbah cair tahu perlu dikombinasikan dengan pelarut asam sulfat untuk memperoleh P-larut terbaik. Pupuk Fosfatsuper merupakan campuran antarabatuan fosfat yang dimixer dan direndam dengan larutan 85% limbah cair tahu, dan 15% pelarut asam sulfat H2SO41 N dan diinkubasi selama seminggu. Aini (2013) bahwa pupuk Fosfatsuper memiliki kandungan 10,80% P2O5 dengan pH sebesar 7,56.

2.4 Pemupukan

merupakan makanan bagi tanaman. Upaya dalam meningkatkan keefektifan pemupukan, perlu dilakukan rekomendasi pemupukan dari lembaga penelitian yang mengacu pada konsep 4T yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Selain itu perlu diperhatikan ukuran butir pada pupuk yang akan

digunakan, karena ukuran butir dapat mempengaruhi serapan unsur hara pada tanah maupun pada tanaman sehingga mendapatkan hasil yang tinggi. Semakin halus ukuran butir pupuk, semakin banyak kontak antara pupuk P dan tanah sehingga kelarutannya tinggi (Hakim dkk., 1986).

Peningkatan dosis pupuk NPK susulan akan berpengaruh pada tanaman kedelai terhadap variabel bobot kering brangkasan, umur berbunga, dan hasil benih per hektar. Oleh karena itu perlu diperhatikan karena mempengaruhi ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan selama pertumbuhan vegetatif dan perkembangan generatif tanaman (Bintoro dan Justika, 1978).Pemberian fosfat dalam jumlah yang besar dapat mempengaruhi waktu sehingga berubah menjadi fraksi yang sukar larut (Sarief, 1993). Semakin tinggi dosis yang diberikan sesuai kebutuhan tanaman, maka produksi tanaman semakin meningkat. Penggunaan P terbesar pada kedelai yaitu dimulai pada pembentukan polong hingga 10 hari biji

berkembang penuh. Hal ini disebabkan karena P banyak terdapat didalam sel-sel tanaman (Adisarwanto, 2008).Keadaan ini berhubungan dengan fungsi dari P dalam metabolisme sel. Unsur Fosfat dapat menstimulir pertumbuhan dan perkembangan perakaran tanama.Unsur hara yang akan diserap oleh akar

ditentukan oleh semua faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara sampai unsur hara tersebut berada di permukaan akar sehingga mempengaruhi

2.5Kebutuhan Unsur Hara Makro Primer Tanaman Kedelai

Kedelai (Glycine max (L.) Merrill) merupakankomoditaspanganpenghasil proteinnabati yang sangatpenting. Umumnyakedelai

dikonsumsidalambentukpanganolahanseperti: tahu, tempe, kecap, tauco,

susukedelai, danberbagaibentukmakananringan (Damardjatidkk. 2005).Selain itu tanaman ini dikenal sebagai pupuk hijau karena dapat meningkatkan kesuburan tanah. Oleh karena itu kebutuhan kedelai terus meningkat. Salah satu faktor penting untuk pertumbuhan kedelai yaitu dengan pengelolaan unsur hara, antara lainhara makro primer seperti nitrogen (N), fospor (P), dan kalium(K) (Purwono dan Heni, 2011).

Umumnya N dalambentuksenyawanitrat paling disukaitanaman,

tetapisenyawainimudahtercuciataumengalamidenitrifikasiolehmikroorganismetana hmembentuk gas nitrogen

sehinggahalinimenimbulkanpemborosandalampenggunaan pupuk N (Foth, 1994). Kebutuhan unsurhara Nitrogen padajaringandaunkedelai yang

diambilpadasaatberbungaadalahantara 4,26%−5,50% (Kristanto, 2015). Penambahan awal pupuk N pada tanaman kedelai berkisar

50 – 75 kg ha-1 (Pambudi, 2011).

jumlahcabangdanterutamauntukpeningkatanjumlahpolong (PasaribudanSuprapto, (1985).Fospordalamtanahbersifatimobile, sehinggahara P

inidapatdiperolehtanamankedelaidaridalamtanahdandaripenambahanpupuk. Unsurhara P padajaringandaunkedelai yang

diambilpadasaatberbungaadalah0,26%−0,50% (Kristanto,

2015).Penggunaanpupuk SP 36 untuktanamankedelaiberkisar50 – 100 kgha-1 (Pambudi, 2013).

Tanaman kedelai memerlukan kalium yang lebih banyak daripada jagung.Unsur hara K pada jaringan daun kedelai yang diambil pada saat berbunga adalah antara 1,71% − 2,50% (Kristanto, 2015). Urnumnyatanah di Indonesia cukupkalium, hanyapadatanah yang berpasirkandungankaliumnyamungkinrendah.

Kaliummudahtersediadalamtanahdengan pH tanah< 5,5.Penggunaan pupuk KCl untuk tanaman kedelai berkisar 100- 150 kg ha-1 (Pambudi, 2013).

III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di rumah kaca Ilmu Tanah, Laboratorium Ilmu Tanah dan di Laboratorium Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari Agustus 2014 sampai dengan April 2015.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah limbah cair tahu, batuan fosfat alam, pelarut asam (H2SO4 1 N), benih kedelai, tanah, pupuk urea, pupuk KCl, aquadesdan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk analisis pH (metode pH meter), P-tersedia (pengekstrak Bray I), serapan P (metode pengabuan kering) di laboratorium. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain polibag, timbangan, kontener ukuran 1m x 1m x 0,5m, granulator, ayakan, mixer, toples, meteran, cangkul, gembor, kertas label, botol film, pisau, plastik, oven, pH meter, tungku

pengabuan, alat destruksi,gilingan tanaman,spectrophotometer, dan alat-alat untuk analisis pH (metode pH meter), P-tersedia (pengekstrak Bray I), serapan P

3.3 Metode Penelitian

Perlakuan disususn secara faktorial 2x4 dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 kelompok. Faktor pertama adalah dosis pupuk fosfat super (P) yaitu ½ rekomendasi 360 kg ha-1atau setara dengan pupuk SP-36 dosis 100 kg ha -1

(P1) dan dosis rekomendasi 720 kg ha-1atau setara dengan pupuk SP-36 dosis 200 kg ha-1(P2). Faktor keduaadalah ukuran butir pupuk fosfat super (T) yaitu 1 mm (T1), 2-3 mm (T2), 3-5 mm (T3), dan >5 mm (T4). Dari perlakuan diatas diperoleh 8 kombinasi yang diulang sebanyak 3 kali sehingga didapat 24 satuan percobaan. Selain itu terdapat juga perlakuan yang diulang 3 kali dan tidak diamati secara statistik. Pengelompokan dilakukan berdasarkan waktu pengamatan.

Homogenitas ragam antar perlakuan diuji dengan uji Bartlett dan aditivitas data diuji dengan uji Tukey. Jika asumsi terpenuhi, data dianalisis ragam dan

dilanjutkan dengan uji BNT taraf 5%. Uji korelasi dilakukan antara sifat kimia tanah dengan komponen pertumbuhan tanaman kedelai.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Pembuatan Pupuk Fosfat Super

Limbah cair tahu disiapkan dalam keadaan segar dan pelarutasam sulfat(H2SO4 1 N). Tepung fosfat (lolos saringan 1 mm) ditimbang 0,5 kg. Kemudian sebanyak 0,5 tepung batuan fosfat, 425 ml limbah cair tahu, dan 75 ml(H2SO4

1N) secara bersamaan dan perlahan-lahan dimasukkan ke dalam mixerselama 5 menit. Setelah itu campuran tersebut dituang ke dalam toples dan di

Laboratorium Teknologi Pertanian Universitas Lampung. Pupuk Fosfatsuper akan membentuk granul dengan adanya penambahan air melalui sprayer. Setelah operasi granulasi selesai, hasilnya diambil dan dikeringkan dengan cara penjemuran langsung oleh sinar matahari. Pupuk yang sudah kering dianalisis distribusi diameter granul dengan menggunakan ayakan (1 mm, 2-3 mm, 3-5 mm, dan >5 mm).

3.4.2 Persiapan Media Tanam dan Analisis Tanah Awal

[image:36.595.114.510.548.633.2]Tanah diambil dari kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Lampung di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar. Tanah digali sampai kedalaman 20 cm, dibersihkan dari bebatuan dan akar, kemudian dikeringanginkan, diayak, dan dikompositkan. Selanjutnya tanah ditimbang seberat 5 kg Berat Kering Oven (BKO) dan dimasukkan dalam polibag. Sebagian tanah diambil untuk dianalisis tanah awal. Hasil analisis tanah dan pupuk seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil analisis awal sifat tanah dan pupuk.

No Parameter Satuan Hasil analisis

Tanah Pupuk

1 pH H2O - 6,71 7,95

2 P-tersedia ppm 5,78 -

3.4.3 Penanaman

Sebelum penanaman, tanah dianalisis sifat kimia awal. Benih kedelai ditanam dipolibag yang telah berisi media tanam. Penanaman dilakukan dengan cara membenamkan benih ke dalam polibag dengan kedalaman sekitar 3 cm. Benih ditanam sebanyak 3 tanaman dalam satu polibag.

3.4.4 Penyulaman

Penyulaman dilakukan pada saat satu minggu setelah tanam. Penyulaman dilakukan jika benih yang tumbuh kurang dari dua tanaman atau tidak ada benih yang tumbuh dalam satu polibag. Penyulaman harus dilakukan secapat mungkin dengan tujuan untuk menyeragamkan pertumbuhan tanaman kedelai.

3.4.5 Perlakuan Pemupukan

Pemberian pupuk dasar dilakukan 1 minggu setelah tanam (MST) dengan aplikasi urea dosis 0,6 gram, dan aplikasi KCl dosis 1,6 gram. Berdasarkan perlakuan pemberian pupuk Fosfatsuper dilakukan satu hari setelah pengaplikasian pupuk dasar. Ukuran butir pupuk yang digunakan untuk perlakuan yaitu (1 mm, 2-3 mm, 3-5 mm, dan >5 mm) dengan dosis ½ rekomendasi 2,88 g 5 kgtanah-1 atau setara dengan 360 kg ha-1 dan dosis rekomendasi 5,76 g 5 kgtanah-1 atau setara dengan 720 kg ha-1.

3.4.6 Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan yang dilakukan yaitu penyiraman, pengendalian gulma,

gulma dilakukan setiap minggunya setelah tanam dengan teknik manual.

3.4.7 Pengambilan Sampel Tanaman

Pengambilan sampel tanaman dilakukan pada saat tanaman memasuki fase

vegetatif akhir. Hal ini dilakukan dengan cara memotong batang tanaman kedelai dari polibag. Pengambilan akar dilakukan dengan cara membongkar tanah yang ada dalam polibag, kemudian mengambil akarnya secara hati-hati. Selanjutnya tanaman dibersihkan dari kotoran, ditimbang, dioven, dan ditimbang kembali.

3.4.8 Pegambilan Sampel Tanah

Sampel tanah diambil setelah dilakukan pemanenan tanaman kedelai pada fase vegetatif akhir. Sampel tanah diambil pada setiap polibag, kemudian

dikeringanginkan dan disimpan untuk dilakukan analisis pH serta P-tersedia.

3.5 Pengamatan

Pengamatan dilakukan setiap minggu hingga fase vegetatif akhir untuk variabel tinggi tanaman, dan jumlah daun. Variabel P-tersedia, bobot akar kering, bobot tajuk kering, serapan P, dan pH tanah dilakukan pada saat fase vegetatif akhir.

3.5.1 Analisis Serapan P

Tambahkan 10 ml HCl pekat ke dalam cawan dan letakkan di atas hot plate, biarkan mendidih, lalu dinginkan. Setelah dingin abu disaring menggunakan kertas whatman, kemudian cawan di bilas dengan 10 ml HCl 1 N,

selanjutnyakertas saring dibilas dengan 50 ml air, dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan air destilata hingga tanda tera .

3.5.2 Analisis P-tersedia

Metode yang digunakan dalam analisis P-tersedia yaitu pengekstrak Bray I. Analisis Ptanah dilakukan dengan cara sampel tanah berukuran <2 mm kering udara ditimbang sebanyak 2 g.Kemudian ditambahkan pengekstrak Bray I sebanyak 20 ml lalu di shaker selama 15 menit. Selanjutnya disaring dengan menggunakan kertas whatman (proses penyaringan maksimal 5 menit). Deret standar dibuat dengan dipipet 5 ml larutan pada deret 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5. Kemudian ditambahkan 10 ml larutan kerja, dan tunggu hingga berubah warna. Selanjutnya diambil 5 ml filtrat dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 10 ml larutan kerja. Tunggu 30 menit (sampai pembentukan warna larutan), lalu larutan diukur menggunakan spectrophotometer (spectronic 20) pada panjang gelombang 800 nm. Adanya senyawa kompleks berwarna biru

menunjukkan adanya fosfor (Thom dan Utomo, 1991).

3.5.3 Tinggi Tanaman

Jumlah daun dihitung berdasarkan kriteria daun maksimum pada tanaman kedelai yaitu (1) dalam satu tangkai terdiri 3-4 helai daun, (2) berbentuk lancip, dan (3) berbentuk bulat atau lonjong.

3.5.5 Bobot AkarKering

Bobot akar kering kedelai dilakukan dengan cara ditimbang seluruh bagian tanaman setelah terlebih dahulu dikeringkan dalam oven bersuhu 70oC selama 3 hari hingga bobot konstan.

3.5.6 BobotTajuk Kering

Bobot tajuk kering kedelai dilakukan dengan cara ditimbang seluruh bagian tanaman setelah terlebih dahulu dikeringkan dalam oven bersuhu 70oC selama 3 hari hingga bobot konstan.

3.5.7 pH Tanah

Analisis pH tanah dilakukan dengan metode ph meter dengan cara 5 gram

tanahditimbang dan dimasukkan ke dalam botol film. Kemudian 12,5 ml aquades ditambahkan dan dikocok dengan menggunakan shaker selama 30 menit.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Dosis pupuk Fosfatsuper tidak mempengaruhi pertumbuhan dan serapan hara P tanaman kedelai.

2. Ukuran butir pupuk Fosfatsuper tidak mempengaruhi pertumbuhan dan serapan hara P tanaman kedelai.

3. Tidak terdapat interaksi antara dosis dan ukuran butir pupuk Fosfatsuper terhadap pertumbuhan dan serapan P tanaman kedelai.

4. Terdapat korelasi yang nyata dan positif antara serapan hara P dengan jumlah daun, bobot kering akar, dan bobot kering tajuk, namun tidak berkorelasi terhadap tinggi tanaman kedelai.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara P pada tanaman kedelai

PUSTAKA ACUAN

Adiningsih, Kurnia, dan Rochayati. 1998. Prospek dan kendala penggunaan P-Alam untuk meningkatkan produksi tanaman pangan pada lahan masam marginal

dalam Pertemuan Pembahasan dan Komunikasi Hasil Penelitian Tanah dan

Agroklimat. Bogor. 10 Februari 1998. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Bogor.

Adisarwanto, 2008. Budidaya Kedelai Tropika. Penebar Swadaya. Jakarta.107 hlm.

Aini, S. N. 2013. Pengaruh Perbandingan Campuran Limbah Cair Tahu dengan Asam Sulfat serta Lama Inkubasi dalam Proses Asidulasi Batuan Fosfat terhadap Fosfat Larut. Skripsi. Universitas Lampung. Bandarlampung.52 hlm.

Alfandi. 1985. Pengaruh Pemupukan Fosfat, Sulfat, dan Molibdat terhadap Pertumbuhan Kandungan Unsur P, K, Ca, dan Mg serta Produksi Tanaman Kedelai (Glycine max [L]. Merr) pada Latosol Darmaga. Skripsi. IPB. Bogor. 93 hlm.

Amir, H. 2008. Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu dengan Biofiltrasi Anaerob dalam Reaktor Fixed-Bed. Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan. 115 hlm.

Balai Penelitia Tanah. 2005. Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air, dan Pupuk. Badan penelitian dan pengembangan pertanian. Departemen Pertanian. Hal 121-130.

Balai Penelitian Tanah. 2012. Fosfat Alam Sumber Pupuk P yang Murah. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. 3 hlm.

Bintoro, M. H. Dan S.B. Justika. 1978.Pengaruh Waktu Pemupukan NPK Terhadap Produksi Kacang Kedelai. Bulettin Agronomi 9(2):83-88. Buckman, H.O dan L.D, Brady., 1984. Ilmu Tanah. Terjemahan Soegiman.

Braharta Aksara. Jakarta. 788 hlm.

Darmadjati, D. S., Marwoto, D. K. S. Swastika, D. M. Arsyad dan Y. Hilman. 2005. Prospekdan Pengembangan Agribisnis Kedelai. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.

Foth. D. H. 1994. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Gelora Aksara Pratama. Jakarta. 373 hlm.

Hakim. N, M. Y. Nyapka, A. M. Lubis, S. G. Nugroho, M. R. Saul, M. A. Diha, B. H. Go, N. H. Bailey. 1986. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Penerbit

Universitas Lampung. Bandar lampung. 488 hlm.

Hambali. 2014. Kajian P-tersedia pada Tanah Sawah Sulfat Masam Potensial. J. Agroteknologi. 2(3): 1244-1251.

Hanafiah, K. A. 2007. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 358 hlm.

Hasanudin. 2003. Peningkatan Ketersediaan dan Serapan Hara N dan P serta Hasil Tanaman Kedelai (Glycine max [L] merr) melalui Inokulasi Mikoriza, azotobacter dari Bahan Organik pada Ultisol. J. Ilmu Pertanian Indonesia. 592): 83-89.

Hardjowigeno. 2003. Ilmu Tanah. Akademika Presindo. Jakarta. 286 hlm.

Hasibuan. B.E. 2006.Pupuk dan Pemupukan. Medan: Universitas Sumatera Utara Pres. Hal 275 hlm.

Havlin, J.L., J.D. Beaton, S.L. Tisdale, and W.L.Nelson. 2005. Soil Fertility and Fertilizers, An Introduction to Nutrient Management. 7th ed. Pearson Education, Inc., New Jersey. P.515.

Hudaya, R. 2000. Pengaruh Takaran Pupuk P dan K terhadap Beberapa Sifat Kimia Tanah, Serapan P dan K serta Hasil Tanaman Kedelai (Glycine max [L]. Merril) Pada Tanah Ultisol Pondok Meja Jambi. Soilrens 1(2) 52-60. Istigani, M., S. Kabirun, dan SA Siradz. 2005. Pengaruh Inokulasi Bakteri Pelarut

Fosfat Terhadap Pertumbuhan Sorghum Pada Berbagai Kandungan P Tanah. J. Ilmu Tanah dan Lingkungan. 5: 48-54.

Kristanto. S. 2015.Budidaya tanaman Kedelai. http://jejakbppmojo.blogspot.co.id/ 2015/03/budidaya-tanaman-kedelai.html. Di akses pada tanggal 13 Oktober 2015.

Lakitan, B. 2012. Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 205 hlm.

Manajement News. Lowa State University.

Niswati A., S. Yusnaini, dan Sarno. 2014. The Potency of Agroindustrial

Wastewaters for Increasing Soluble-P from Phosphate Rock . J. Trop. Soils 19(1): 2.

Noor. A. 2005. Peranan Fosfat Alam dan Kombinasi Bakteri Pelarut Fosfat dengan Pupuk Kandang dalam Meningkatkan Serapan Hara dan Hasil Kedelai. J. Tanah dan Lingkungan. 7(2): 41-47.

Mugnisjah, W. Q. dan A. Setiawan. 2004. Produksi Benih. Bumi Aksara. Jakarta. Pambudi, Singgih. 2013.

BudidayadanKhasiatKedelaiEdamameCamilanSehatdanLezat Multi Manfaat. PenerbitPustakaBaru.Yogyakarta.

Pasaribu, D dan S. Suprapto.1985. Pemupukan NPK padakedelai.BalaipenelitiantanamanBogor. Bogor.

Pramono, J. 2000. Pengaruh fosfat alam dan bahan organik terhadap kelarutan pupuk ciri kimia tanah dan efisiensi pemupukan P pada Typic Hapludox Sitiung Sumbar. Tesis. Program Pasca Sarjana.,IPB.

Prasetyo, B. H., dan D.A. Suriadikarta. 2006. Karakteristik, potensi, dan teknologipengelolaan tanah Ultisol untuk pegemba ngan pertanian lahan kering diIndonesia. J. Litbang Pertanian 25 (2): 39-46.

Purwono dan Heni, P. 2011. Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul. Penebar Swadaya. Jakarta. 139 hlm.

Poerwowidodo. 1992. Telaah Kesuburan Tanah. Penerbit Angkasa. Bandung. 275 hlm.

Rao,S.N.S. 1994. Mikroorganisme Tanah dan Pertumbuhan Tanaman. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Rosmarkam, A., dan N. W. Yuwono. 2012. Ilmu Kesuburan Tanah. Kanisius. Jakarta.

Rukmi. 2009. Pengaruh Pemupukan Kalium dan Fosfat terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kedelai. Karya Ilmiah Fakultas Pertanian. Universitas Muria Kudus. Hal 1-13.

Sarief, S. 1993. KesuburandanPemupukan Tanah.Bandung :PusakaBuana. Sastramihardja, H., F. Manalu, dan S. E. Apriliani. 2009. Pemanfaatan Fosfat Alam

yang Digunakan Langsung sebagai Pupuk Sumber P.

BadanPenelitiandanPengembanganPertanianDepartemenPertanian. Bogor. 150 hlm.

Sediyarso, M. 1999. Fosfat Alam Sebagai Bahan Baku dan Pupuk Fosfat. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor. Bogor.

Suciati, R. 2004. Penggunan Pupuk Fosfat Plus Zn Berdasarkan SNI. J.Standarisasi. 6(2). 2 Juli 2004. Badan Standarisasi Nasional.

Suriatna, S. 2001. Pupuk dan Pemupukan. Mediatama Sarana Perkasa, Jakarta. Suriadikarta, D. A., dan I P.G. Widjaja-Adhi. 1986. Pengaruh residu pupuk

fosfat,kapur, dan bahan organik terhadap kesuburan tanah dan hasil kedelai padaInseptisols Rangkasbitung. Pemb. Pen. Tanah dan Pupuk 6: 15-19. Sutedjo, M. M. 2002. Pupuk dan Cara Pemupukan. Penerbit Rineka Cipta.

Jakarta. 176 hlm.

Thom. W. O dan Utomo, M. 1991. Manajemen Labortorium dan Metode Analisis Tanah dan Tanaman. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 85 hlm. Wahida, A., Fahmi, dan Jamberi. 2007. Pengaruh Pemberian Fosfat Alam Asal