DINAMIKA GERAKAN PETANI :

KEMUNCULAN DAN KELANGSUNGANNYA

(DESA BANJARANYAR KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS)

MOCHAMMAD FAJRIN I34061767

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

RINGKASAN

MOCHAMMAD FAJRIN. DINAMIKA GERAKAN PETANI, KEMUNCULAN DAN KELANGSUNGANNYA. Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat (Di bawah Bimbingan Satyawan Sunito)

Gerakan petani merupakan suatu bentuk perlawanan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok petani yang terorganisir untuk menciptakan terjadinya perubahan dalam pola interaksi atau keadilan untuk petani di dalam masyarakat. Gerakan tersebut mempunyai ciri-ciri seperti halnya gerakan sosial yaitu i) memiliki pengorganisasian internal yang rapi, ii) berlangsung lebih lama, iii) gerakan sengaja bertujuan melakukan reorganisasi kehidupan masyarakat internal maupun eksternal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : i) latar belakang dan proses perebutan tanah di Desa Banjaranyar. ii) apa makna tanah bagi petani Banjaranyar, berkaitan dengan kemuculan gerakan petani (pra-reclaiming). iii) perkembangan gerakan petani Banjaranyar, beserta hubungan gerakan petani dengan berbagai kekuatan sosial baik di dalam dan si luar desa. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasi (participant observation) di lapangan. Metode observasi partisipasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Peneliti harus dapat memahami gejala-gejala yang ada, sesuai dengan maknanya dengan yang diberikan atau dipahami oleh warga masyarakat yang sedang diteliti, termasuk dalam pengertian metode ini adalah wawancara dan mendengarkan serta memahami apa yang didengarnya.

PT RSI merupakan anak perusahaan PT Bukit Jonggol Asri, pemilik hak kelola atas lahan eks-perkebunan Agris NV. Hak pengelolaan tersebut kemudian beralih melalui aksi tukar guling lahan antara PT RSI dengan pihak Perhutani pada tahun 1996. Kuatnya institusi Negara dan Pemerintah Orde baru yang cenderung represif membuat gerakan perlawanan petani tidak lahir pada saat itu. Tahun 1998, Petani Banjaranyar mulai mengorganisir diri dan melakukan pemotongan pohon jati Perhutani. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas kehadiran Perhutani di atas tanah eks-perkebunan. Kejatuhan rezim Orde Baru menciptakan momentum yang memudahkan lahirnya gerakan petani Banjaranyar.

Gerakan petani Banjaranyar dapat dilihat sebagai aksi perlawanan petani terhadap perampasan tanah oleh kapital swasta yang didukung negara melalui pemberian hak kelola tanah (HGU). Masuknya kapital swasta ke dalam komunitas petani Banjaranyar, dalam bentuk perampasan tanah, menyebabkan kehidupan petani semakin terpuruk dan menghadapi krisis subsistensi hingga kebatas toleransi. Walaupun begitu, lahirnya gerakan petani Banjaranyar tidak hanya didasarkan pada adanya faktor krisis subsitensi di tingkat petani, termasuk rasionalitas petani, tetapi juga karena terbukanya kesempatan akibat adanya reformasi 1998 di Indonesia.

DINAMIKA GERAKAN PETANI :

KEMUNCULAN DAN KELANGSUNGANNYA

(DESA BANJARANYAR KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS)

Oleh

Mochammad Fajrin I34061767

SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKUTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR Dengan ini menyetakan bahwa Skripsi yang disusun oleh : NAMA MAHASISWA : Mochammad Fajrin

NRP : I34061767

PROGRAM STUDI : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat JUDUL : Dinamika Gerakan Petani, Kemunculan dan

Kelangsungannya (Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis)

Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Satyawan Sunito NIP. 19520326 199103 1 001

Mengetahui, Ketua Departemen

Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS NIP. 19550630 198103 1 003

LEMBAR PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL “DINAMIKA GERAKAN PETANI, KEMUNCULAN DAN KELANGSUNGANNYA (DESA BANJARANYAR, KECAMATAN BANJARSARI, KABUPATEN CIAMIS, JAWA BARAT)” BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI LAIN ATAU LEMBAGA LAIN MANAPUN UNTUK TUJUAN MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR – BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN – BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.

Bogor, Mei 2011

RIWAYAT HIDUP

Mochammad Fajrin (penulis) lahir di Jakarta, 2 Desember 1988. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan M. Yamin dan Elly Z.

Penulis memulai jenjang pendidikan dengan memasuki Taman Kanak – Kanak (TK) Putra Setia pada tahun 1992 – 1994. Setelah itu, penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Perguruan Cikini, Jakarta pada tahun 1994 – 2000, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1, Jakarta pada tahun 2000-2003, dan Sekolah Menengah Umum (SMU) di SMUN 68, Jakarta pada tahun 2003- 2006. Setelah lulus dari jenjang SMU penulis melanjutkan studi di Intitut Pertanian Bogor pada tahun 2006 melalui jalur SPMB. Pada tahun kedua di IPB penulis memilih melanjutkan studi pada jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Intitut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan berkahnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Adapun judul dari skripsi ini ialah Dinamika Gerakan Petani, Kemunculan dan Kelangsungannya (Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat).

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perihal apa dan bagaimana gerakan petani di Desa Banjaranyar, khususnya yang berkaitan dengan kemunculan dan kelangsungan gerakan petani. Meskipun sungguh disadari oleh penulis, penelitian kali ini boleh jadi tidak berarti apa – apa di dalam perkembangan studi – studi meengenai gerakan petani di Indonesia, tetapi besar harapan penulis, bahwa penulisan skripsi ini dapat menambah pengetahuan diri dan orang – orang di sekitar penulis prihal permasalahan gerakan petani.

Bogor, Mei 2011

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Dinamika Gerakan Petani, Kemunculan dan Kelangsungannya”. Penulis sangat bersyukur karena penyusunan Skripsi ini dapat rampung tempat pada waktunya dan sesuai dengan yang direncanakan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Satyawan Sunito yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberi saran dan kritik yang membangun, serta motivasi sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Kepada orang tua penulis M. Yamin dan Elly Z. yang telah menyayangi, memberi dukungan dengan berbagai cara, serta dengan sabar menunggu penulis karena jarang singgah ke rumah.

3. Kepada sahabat saya Ahsana Riska, yang dengan sabar mau menjadi teman saya berbagi pemikiran, memberikan semangat, dan segala bantuan yang saya tidak mampu untuk menyebutkannya satu persatu.

4. Kepada Yusup Napiri Maguantara (Mas Yusup), Agus Budi Wibowo (Mas Bagong), Ari Mulyono (Mas Ari), karena telah dengan sangat baik mau meminjamkan buku yang sangat banyak, memberi nasihat dan kritik yang sangat berguna, ilmu – ilmu hidup yang sangat beragam, dan dengan sangat sabar mau mendengarkan argumen - argumen dari penulis.

5. Kepada teman – teman di Serikat Petani Pasundan (SPP), Kang Arif, Kang Agustiana, Kang Jek, Ibu Wati, Bapak Oman, Bung Hermawan , yang dengan sangat baik mau memberikan tumpangan tempat tinggal, asupan makanan yang enak – enak, dan segala macam informasi yang resmi ataupun tidak.

7. Kepada teman – teman penulis di Jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Tya, Irena, Dea, Cecep, Azis, Untung, Irfan, Risman, Lintang, Ina. Kebersamaan dan segala kenangan yang begitu banyak dan sangat berharga sungguh sangat berbekas pada diri saya.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini

Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Mei 2 011

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI………..………...

DAFTAR TABEL...

DAFTAR GAMBAR... i

iii

iv

BAB I PENDAHULUAN……….……….. 1

1.1. Latar Belakang………...………. 1

1.2. Perumusan Masalah..………...………..…….. 4

1.3. Tujuan Penelitian..……….……...………..…… 5

BAB II TINJAUAN TEORITIS.………...………. 6

2.1. Tinjauan Pustaka... 6

2.1.1. Petani dan Tanah...………... 6

2.1.1.1 Makna Tanah Bagi Petani... 7

2.1.2. Sumber Radikalisasi Petani... 9

2.1.3. Pengorganisasian Petani... 13

2.1.3.1 Organisasi Gerakan... 16

2.1.3.2. Kepemimpinan... 19

2.1.4. Gerakan Petani... 22

2.1.4.1. Gerakan Petani di Indonesia... 24

2.2. Kerangka Pemikiran... 28

2.3. Definisi Konseptual... 29

BAB III PENDEKATAN LAPANG... 32

3.1. Jenis Penelitian……...………...………... 32

3.2. Unit Analisis...……… 33

3.3. Teknis Pengumpulan Data...………... 34

3.4. Taknis Analisis Data...……… 35

ii

BAB IV LATAR BELAKANG KEMUNCULAN GERAKAN PETANI... 37

4.1. Desa Banjaranyar…...…………...………... 37

4.2. Sejarah tanah Perkebunan di Desa Banjaranyar...……….... 40

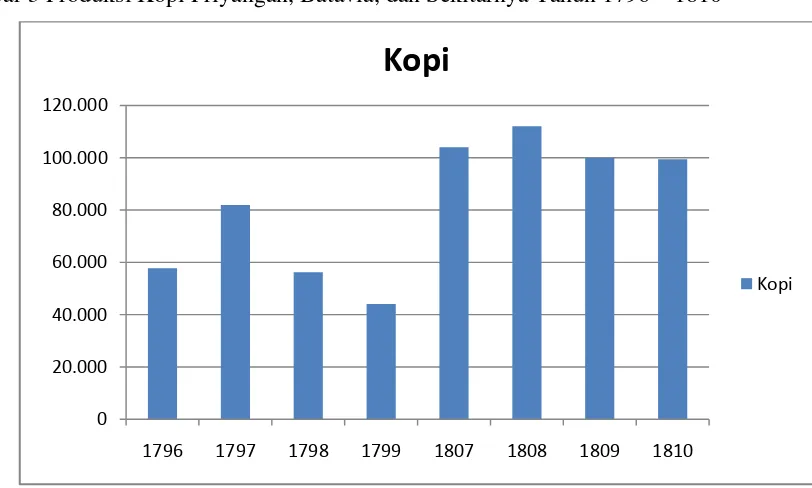

4.2.1. Pembukaan Perkebunan Kopi....………... 40

4.2.2. Perkebunan Agris NV...……… 42

4.2.3. Periode Pasca Kemerdekaan...………...

4.2.4. Era Orde Baru...

4.3. Pengorganisiran Petani Banjaranyar dan Aksi Perebutan Tanah...

4.3.1. Pertemuan Dengan Agustiana...

4.4. Makna Tanah Bagi Petani Banjaranyar...

BAB V GERAKAN PETANI BANJARANYAR...

5.1. Organisasi Gerakan...

5.2 Strategi Gerakan...

5.3. Kepemimpinan...

BAB VI KELANGSUNGAN GERAKAN PETANI BANJARANYAR...

6.1. Redistribusi Tanah...

6.2 Sistem Kebun...

6.3. Organisasi Wanita...

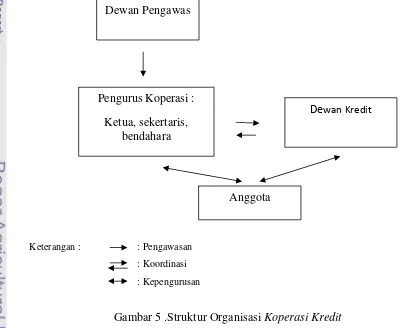

6.4. Koperasi...

6.5. Lumbung (leyit)...

6.6. “Aku” Anggota SPP...

iii

DAFTAR TABEL

Nomor Teks Halaman

Tabel 1. Stakeholder Pada Kasus Petani Desa Banjaranyar, Tahun 2010.

Tabel 2. Jumlah Kepala Keluarga Petani menurut Luas Lahan yang Dimiliki,

Desa Banjaranyar, Tahun 2005...

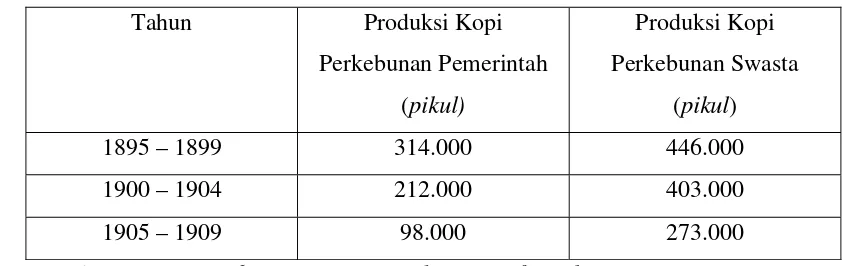

Tabel 3. Jumlah Produksi Kopi Hindia Belanda Dalam pikul, Perkebunan

Pemerintah dan Swasta Tahun 1895 – 1909... 33

38

iv

DAFTAR GAMBAR

Nomor Teks Halaman

Gambar 1. Kerangka Pemikiran....…..………...

Gambar 2. Peta Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarsari...

Gambar 3. Produksi Kopi Priyangan, Batavia, dan Sekitarnya, Tahun 1796

– 1810...

Gambar 4. Struktur Organisasi Serikat Petani Pasundan (SPP)...

Gambar 5. Struktur Organisasi Koperasi Kredit...... 29

39

42

60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah adalah kuburan, begitu kata Vilfredo Pareto (Wiradi,1984), tetapi tanpa sejarah,“apakah mungkin kita berada disini” ? Dalam sejarah panjang Indonesia, semenjak masa kolonial hingga saat ini, dapat dilihat bagaimana petani selalu mewarnai dinamika sejarah bangsa. Diterbitkannya undang – undang agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870 oleh pemerintah kolonial menjadi tonggak penting bagi sejarah petani di Indonesia. Dengan adanya undang – undang tersebut, pemerintah kolonial dapat memberikan keleluasaan kepada pengusaha swasta asing untuk dapat menyewa tanah dalam waktu yang panjang dan dengan harga yang murah.

Semenjak saat itu, aliran modal swasta asing deras mengalir membanjiri Indonesia. Perkebunan – perkebunan swasta besar mulai bermunculan di Sumatera dan Jawa. Hal ini memberi dampak yang signifikan bagi kehidupan petani. Karena tidak sedikit dari tanah – tanah perkebunan tersebut, pada mulanya merupakan tanah garapan milik petani. Pada gilirannya, kebijakan tersebut menjadi salah satu pemicu munculnya aksi – aksi perlawanan petani. Seperti yang dituliskan Kuntowijoyo dan Kartodirdjo bahwa, radikalisasi petani pada era kolonial terjadi karena pengambilan tanah oleh Pemerintah Kolonial untuk kepentingan aktivitas usaha perkebunan. (Kartodirdjo, 1984; Kuntowijoyo, 1997).

terhambat baik karena masalah administratif, korupsi, maupun oposisi dari tuan tanah.

Arah kebijakan agraria berubah pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, rezim ini mempunyai asumsi yang berbeda dalam melihat pembangunan (Fauzi, 1999). Pada era Orde Baru (1965 – 1998) persoalan land Reform dijadikan hanya sebatas pada masalah teknis birokrasi dan juga menghapus semua legitimasi ormas petani dalam program land reform. Dikeluarkannya Undang - Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menghapus proses politik partisipatif orang desa dan perlibatan militer dalam pengawasan pembangunan desa. Pada prakteknya hal ini memotong massa desa dengan partai politik, sehingga kegiatan politik pada tingkatan desa hanya pada saat pemilu semata. Nasib petani di Pedesaan semakin terpuruk ketika ideologi

developmentalism menjadi pilihan paradigma pembangunan rezim Orde Baru yang pada kenyataannya sangat problematik bagi petani dengan ditopang investasi modal asing secara besar – besaran melalui industrialisasi, yang dalam operasionalsilasinya sangat memerlukan ketersediaan tanah (Fauzi, 2001).

Adanya pemberian hak pengelolaan kawasan oleh pemerintah kepada pihak swasta atupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang marak pada masa Orde Baru, merupakan bentuk konversi dari hak erfpacht yang ada pada massa kolonial. Sejalan dengan itu, Mustain (2007) menyatakan bahwa pengelolaan HGU tersebut dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan peruntukan, penguasaan, dan pengasingan terhadap masyarakat sehingga memicu manifestasi konflik.

(Hulme dan Edward, dalam Pinky, 2007). Semangat reformasi tidak hanya dirasakan oleh mahasiwa dan berbagai elemen masyarakat yang melakukan aksi turun ke jalan di kota – kota besar, tetapi juga dirasakan pada masyarakat di tingkat akar rumput. Salah satu bentuknya, mengejawantah dalam aksi perebutan tanah yang dilakukan oleh masyarakat atas tanah – tanah yang pernah menjadi tanah garapan penduduk, seperti pada kasus wonosobo, kasus Tapos, dan kasus Desa Keprasan Gunung Kelud.

Kasus perebutan tanah yang ada di Desa Banjaranyar, gerakan yang ada mulai terorganisir pada tahun 1998. Hal ini ditandai dengan adanya pendataan jumlah kepala keluarga desa, pembuatan peta daerah reclaim, dan pembentukan organisasi gerakan pada tingkat lokal desa1. Apabila kita sejajarkan dengan periode waktu pembagian gerakan petani di Indonesia. Gerakan yang ada di Desa Banjaranyar bersamaan dengan terjadinya reformasi pada tahun 1998, yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari tampuk kepmimpinan.

Tanah yang ada di Desa Banjaranyar merupakan tanah milik negara yang dikelola oleh PT RSI. PT RSI sendiri merupakan sebuah perusahaan perkebunan swasta yang dimiliki Bambang Trihatmojo, putra dari Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. PT RSI mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah atas tanah seluas 750 hektar.

Adanya gerakan yang terorganisir di dalam Desa Banjaranyar pada tahun 1998 dapat dilihat sebagai salah satu gejala sosiologis, dimana tersedianya sebuah kondisi kondusif di dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya suatu aksi perlawanan petani. Karena, sebuah aksi perlawanan petani tidak mungkin terjadi pada kondisi yang tidak mendukung (Wolf, 1969). Mengapa dan bagaimana perlawanan petani yang di Desa Banjaranyar, hal tersebutlah yang mendasari dilakukannya penelitian kali ini.

Pertanyaan perihal “mengapa dan bagaimana aksi perlawanan petani secara terbuka dapat terjadi hingga saat ini” dapat diperjelas dengan menurunkannya menjadi sebuah pertanyaan besar yaitu “mengapa dan bagaimana

1

petani di Desa Banjaranyar dapat merebut dan mempertahankan tanah”. Apabila dilihat dari sisi prosesnya dapatlah dipilah menjadi dua bagian, terjadinya “kemunculan” dari aksi perebutan tanah dan “keberlanjutan” dari aksi perlawanan tersebut.

Proses kemunculan dari gerakan ini dapat menunjukan dua hal secara sekaligus, yaitu penyebab atau asal usul (kajian historis) terjadinya aksi perebutan tanah oleh petani dan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Proses keberlanjutan dari gerakan sebagai aksi petani untuk mempertahankan tanah, dapat menunjukan perkembangan gerakan petani berserta kaitaannya dengan berbagai kekuatan sosial lain baik di dalam atau di luar desa.

1.2 Perumusan Masalah

Seperti yang telah dipaparkan diawal, penelitian kali ini mengkaji kemunculan dan kelangsungan gerakan petani di Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.

Secara lebih spesifik dapat diuraikan menjadi beberapa pertanyaan analitis, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang dan proses perebutan tanah yang dilakukan oleh petani di Desa Banjaranyar ?

2. Berkaitan dengan kemunculan (pra – reclaiming) gerakan petani, apa makna tanah bagi petani di Desa Banjaranyar ?

3. Pertanyaan perihal kelangsungan (faktor – fakor internal dan eksternal) gerakan petani dalam rangka mempertahankan tanah :

• Bagaimaana perkembangan gerakan petani di Desa Banjaranyar pasca terjadinya aksi perebutan tanah ?

1.3 Tujuan Penelitian

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1Tinjauan Pustaka 2.1.1 Petani dan Tanah

Moore (1966), mencirikan petani sebagai kelompok yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain, dengan melihat posisinya sebagai golongan yang tersubordinasi serta mempunyai budaya yang tersendiri. Sejalan dengan hal tersebut Shanin (1971) dalam tulisan yang berjudul Peasantry as a Political Factor, mendefinisikan petani sebagai produsen pertanian skala kecil yang menggunakan peralatan yang sederhana dan mengerjakan lahan dengan tenaga kerja keluarga, dimana hasil produksi sebagian besar digunakan untuk konsumsi pribadi dan untuk memenuhi kewajiban mereka kepada pemegang kekuatan politik dan kekuatan ekonomi.

Shanin (1966) berpendapat bahwa, apabila komoditas atau hasil produksi pertanian dapat dipertemukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dari rumah tangga petani akan mencipkan kemerdekaan relatif pada diri petani terhadap produsen pertanian lain dan pasar. Hal tersebut akan berujung pada terciptanya stabilitas relatif dalam rumah tangga petani, yang apabila terjadi krisis, mereka dapat mempertahankan keberadaannya dengan cara meningkatakan usaha kerja, menekan konsumsi mereka sendiri, ataupun mengatur kembali hubungan mereka dengan pasar.

Di dalam konteks reforma agraria, tanah menempati posisi yang teramat penting. Meskipun apabila kita merujuk pada Undang Undang Pokok Agraria, kata agraria tidak semata – mata dalam artian tanah semata tetapi juga air, udara, dan ruang angkasa serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Kata tanah mendapatkan penekanan lebih karena dianggap menaungi kesemua hal tersebut.

sebatas redistribusi tanah melainkan juga perombakan tatanan sosial ekonomi politik yang lebih luas (Wiradi, 2000). Pandangan ini menempatkan reforma agraria dalam konteks perubahan struktur mendasar dan perubahan institusi (aturan, nilai, dan norma), sehingga reforma agraria seharusnya tidak sepotong – sepotong dan hanya berwujud pembagian tanah tetapi merupakan perombakan besar pada struktur sosial ekonomi politik yang terkait dengan tanah pada kehidupan petani.

Semangat reforma agraria di Indonesia dipercaya merujuk pada paham neo – populis yang dipopulerkan oleh A.V. Chayanov (Chrysantini, 2005). Neo – populis melihat bahwa satuan ekonomi rumah tangga merupakan bentuk ekonomi yang efisien. Oleh karena itu setiap rumah tangga petani wajib menguasai tanah meskipun kecil. Raforma agraria di Indonesia yang tercermin dalam Undang Undang Pokok Agraria memiliki semangat untuk memperkuat fondasi ekonomi di level masyarakat desa, dengan penekanan pada kepemilikan tanah.

Petani memiliki peran vital dalam perkembangan sejarah dunia, khususnya Indonesia. Apabila kita telisik jauh kebelakang, dalam sejarah masyarakat Indonesia, terutama dalam sejarah Jawa Abad XIX, pemberontakan petani yang oleh penjajah dianggap sebagai wabah atau penyakit sosial merupakan bukti bahwa petani memiliki peran penting dan posisi politik yang diperhitungkan dalam perkembangan sejarah Indonesia (Sadikin, 2005).

2.1.1.1 Makna Tanah Bagi Petani

Tanah menempati kedudukan strategis dalam kehidupan petani, karena tanah merupakan modal utama, disanalah tempat atau pangkal dari budaya petani itu sendiri. Ketika kemudian tanah dapat dimiliki dan diwariskan oleh para petani, tanah memiliki nilai yang begitu besar. Didalam beberapa kebudayaan, tanah bahkan dipandang sebagai sikep (istri) kedua (Bahri, 1999).

Bahri (1999) menyatakan, jika menempatkan penekanan pada gerakan petani dan hubungannya dengan tanah, maka dengan sendirinya akan memperlihatkan cara – cara pemaknaan petani terhadap tanah. Makna tanah bagi petani akan tergambar dalam nilai – nilai yang mereka anut atau percayai. Di dalam kasus gerakan petani yang ada pada era 1980an, memperlihatkan bahwa petani memberikan makna yang bersifat ideologis terhadap tanah. Petani mempertahankan tanah bukan hanya karena nilai komoditasnya, tetapi merupakan akumulasi dari nilai – nilai ideologis yang membentuknya. Petani tanpa tanah serasa bukan menjadi petani lagi, tanah merupakan warisan dari leluhur yang harus dijaga keberadaannya (nilai sakral), tanah secara utuh merupakan gambaran eksistensi dari si petani itu sendiri.

Pemaknaan petani terhadap tanah juga dapat dilihat dari pola kehidupan (livelihood) dari petani itu sendiri. Thennakoon (2002) dalam sebuah tulisan yang berjudul Rural Livelihood Strategi and Five Capital : A Comparative Study in Selected Villages in Sri Langka, menyatakan bahwa di dalam segala aktivitas yang dilakukan petani di pedesaan seperti bercocok tanam, perburuhan, penjualan kayu, pertambangan, penyimpanan hasil produksi pertanian dan perdagangan kesemuanya berkaitan erat dengan tanah. Tanah merupakan bagian penting bagi petani. Karena tanah merupakan penopang kehidupan petani. Berkurang atau direbutnya tanah yang dimiliki petani akan membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan subsistensinya. Kalau tanah sulit untuk didapatkan atau tidak cukup maka salah satu jalan yang ditempuh adalah berkerja semakin keras atau mengintensifikasikan produksi pertanian.

dimiliki petani amat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai labor – consumer balance yaitu petani bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen, memperhitungkan efisiensi pemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan jumlah anggota keluarganya (Kitching, 1982).

Petani tidak dapat ditempatkan pada pilihan yang dikotomis di dalam pemaknaan mereka terhadap tanah. Tanah bagi petani memiliki makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara sosial tanah dapat menetukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan warisan dan masalah – masalah transendental (Handayani, 2004)

2.1.2 Sumber Radikalisasi Petani

Awal abad ke-20, bermunculan kajian gerakan sosial di Indonesia yang lebih menonjolkan pada gagasan atau simbol gerakan mesianik, seperti mitos akan datangnya Ratu Adil atau juru selamat. Dalam tulisan Drewes, seperti yang dikutip oleh Bahri (1999), gerakan sosial di Jawa banyak diawali oleh para ulama yang pada mulanya hanya menyebarkan agama Islam tetapi pada kemudian berkembang menjadi gerakan perlawanan rakyat terhadap pemeritah kolonial. Ajaran – ajaran yang mereka kembangkan, harapan – harapan mesianik dan eskatologi menjadi motivasi utama dalam gerakan perlawanan. Para ulama yang berperan sebagai motor penggerak petani banyak menanamkan harapan – harapan akan datangnya sang juru selamat atau Ratu Adil. Hal senada juga dapat kita lihat pada perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Samin di Jawa Tengah.

Studi yang dilakukan oleh Scott (1974 dan 1989) dan Popkin (1976), di pedesaan Asia, mengenai maraknya gerakan perlawanan petani pada masa kolonial, memperlihatkan terdapatnya empat faktor utama penyebab kemarahan kaum tani, yaitu perubahan struktur Agraria, meningkatnya eksploitasi, kemerosotan status sosial, dan desprivasi relatif.

Perubahan struktur agraria di pedesaan Asia, khususnya Jawa, dipengaruhi adanya sistem kolonialisme. Melalui kolonialisme, desa – desa di Asia terintegrasi dengan sistem kapitalis dunia. Penduduk desa di Asia pada massa pra-kapitalis merupakan sebuah unit rumah tangga yang bertumpu pada tingkat subsisten. Eksploitasi kolonial ditambah dengan tekanan demografi yang semakin meningkat, mengakibatkan rusaknya pola – pola yang sudah ada, serta mengkhianati sendi - sendi moral ekonomi petani yang didasarkan pada etika subsistensi (Scott, 1976).

Kartodirjo (1991) berpendapat bahwa terdapat dua transformasi penting di era kolonial. Pertama, pengalihan secara besar – besaran disektor pertanian, dari yang semula merupakan pertanian subsistem menjadi pertanian yang berorientasi ekspor. Kedua, dibentuknya negara modern yang ditopang oleh birokrasi dan militer untuk mengontrol wilayah jajahan. Salah satu bentuk transformasi tersebut mengejawantah dalam bentuk perkebunan – perkebunan besar. Pengenalan sistem pertanian modern dalam bentuk perkebunan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan atas tanah dan tenaga kerja. Penguasaan tanah semakin terlepas dari tangan penduduk, mereka yang tidak memiliki tanah beralih menjadi penggarap buruh tani upahan dan buruh perkebunan.

Kolonialisme dan masuknya ekonomi uang berangsur – angsur telah menghapus jaminan sosial yang ada pada masa pra-kapitalis. Transformasi agraria yang terjadi telah menghilangkan jaring pengaman sosial keluarga – keluarga petani miskin dari bencana kelaparan. Kedermawanan sosial yang semula ada pada masa bagi hasil, kini tidak lagi berlaku umum. Pemerintah kolonial sama sekali tidak memberikan perlindungan kepada para petani miskin terhadap fluktuasi pasar (Kartodirjo, 1984).

petani berontak untuk melawan. Sifat evolusi petani yang amat sangat terbiasa hidup dalam kesusahan membuat mereka sudah tertempa untuk dapat mempergunakan berbagai cara untuk mempertahankan tingkat subsistensi mereka. Bentuk dari adaptasi petani dalam menghadapi keadaan di sekelilingnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti intensifikasi kerja, migrasi jangka pendek, mengurangi konsumsi atau mengubah pola konsumsi, dan memecah keluarga besar menjadi keluarga – keluar kecil untuk mengurangi beban mulut yang ditanggung (Shanin, 1966).

Aksi perlawanan petani baru dapat terjadi apabila terjadi kemerosotan ekonomi secara mengejutkan, dimana hal tersebut dibarengi dengan peningkatan eksploitasi yang dilakukan oleh negara atau tuan tanah. Ekploitasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan kualitas yang terus meningkat, menimpa banyak petani, dan hampir terjadi diseluruh wilayah, serta dapat mengancam jaring pengaman sosial mereka atas sumber – sumber subsistensial, maka besar sekali kemungkinan eksploitasi tersebut mencetuskan sebuah aksi perlawanan.

Scott (1976) mencoba menjelaskan bahwa lingkup dan sifat dari kejutan – kejutan eksploitasi memiliki arti penting. Besarnya lingkup kejutan atas eksploitasi dapat menjadi suatu alasan kolektif petani dalam jumlah besar untuk bertindak. Terlebih lagi, apabila kejadian tersebut datang secara tiba – tiba sehingga petani sulit untuk melakukan adaptasi dalam menghadapi beban tambahan dan tingkat subsistensinya.

Pemberontakan yang terjadi di pedesaan Jawa sebagian besar disebabkan karena pengambilalihan tanah dalam jumlah yang sangat banyak untuk digunakan usaha – usaha perkebunan. Ketika dunia dilanda depresi besar pada tahun 1930-an yang juga amat berdampak pada struktur perekonomian kolonial, terjadi ratusan pemberontakan petani dalam rangka menentang pungutan pajak yang dilakukan oleh negara (Kuntowijoyo, 1993).

mempertahankan penggunaan bibit dan pengelolaan padi secara tradisional, ii) kesempatan kerja yang menyempit karena penggunaan traktor dan mekanisme tebasan, iii) harga pupuk dan pestisida yang naik tidak sebanding dengan kenaikan harga gabah, iv) Kredit Usaha Tani (KUT) yang tidak mampu terbayarkan, v) praktek Koperasi Unit Desa (KUD).

Kedua, perkebunan-perkebunan mengambil alih tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat. Isu yang terkait seperti: i) penolakan petani atas pencerabutan hubungannya dengan tanah, ii) ganti rugi tanah yang tidak memadai, iii) proletarisasi petani, karena hilangnya hubungan dengan tanah, iv) pemukiman kembali (resetlement), petani yang tergusur sama sekali dari tanahnya. Variasi konflik agraria ini, adalah konflik perkebunan dengan petani dalam hubungan intiplasma dalam program Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan (PIR-Bun). Isu yang muncul antara lain: i) pengambilan tanah-tanah produktif rakyat petani untuk PIR - Bun, ii) tercerabutnya rakyat petani dari tanahnya sendiri, menjadi ‘buruh di tanah sendiri’, iii) langkanya penyuluhan dari pihak perkebunan inti, sehingga tidak terjadi transfer of technology, iv) rendahnya produktivitas lahan yang dikelola oleh plasma, v) monopoli pemasaran hasil-hasil komoditi oleh pihak inti, vi) penentuan harga komoditi yang lebih rendah dari harga pasar, vi) proses kredit yang tidak diketahui oleh petani plasma dan jumlah hutang yang tidak bisa terbayarkan, dan vii) korupsi hak petani plasma, baik oleh oknum inti maupun pihak perantara lainnya.

Ketiga, terdapat sejumlah kasus di mana pemerintah melakukan pengambilalihan (penggusuran) tanah yang mengatasnamakan “program pembangunan”, baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta. Isu yang terkait seperti: i) penolakan penduduk untuk menyerahkan tanah garapannya, ii) ganti rugi yang tidak layak, dan iii) pemukiman kembali penduduk (resetlement) yang tidak memadai.

2.1.3 Pengorganisasian Petani

Petani pada dasarnya tidak mempunyai keinginan untuk melakukan perlawanan kecuali ada tekanan atau krisis yang sangat menekan mereka dan adanya pihak luar yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut (Wolf, 1969). Pandangan perihal ketidakmampuan petani dalam mengoraganisir diri sendiri diperkuat oleh Marx (1850) dalam Peasantry as a Class, bahwa petani tidak dapat memperjuangkan kepentingan kelas mereka atas nama mereka sendiri. Mereka tidak mampu merepresentasikan diri mereka kedalam sebuah kelas, mereka harus diwakilkan. Perwakilan tersebut, pada saat yang bersamaan haruslah bertindak sebagai pemimpin, pembuat peraturan, dan kekuatan institusional yang dapat melindungi mereka dari tekanan kelas lain.

Scott (1976) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah gerakan atau mobilisasi petani. Pertama, kondisi – kondisi yang mendorong timbulnya pergerakan, kedua, faktor kepemimpinan, dan ketiga, startegi yang digunakan.

Tekanan struktural, kultural, hingga kondisi subsistensi petani yang sudah melampaui batas toleransi, menurut Scott (1976), hal ini sudah cukup untuk menjadi pemicu bagi petani untuk melampiaskan kemarahannya terhadap tatanan sosial yang ada. Petani dianggap selalu bertindak atas nama kelompok, baik dalam berproduksi, berpolitik, maupun melakukan perlawanan. Petani cenderung memandang bahwa, petani miskin tidak bisa keluar dari strukturnya atau petani tidak memilliki taktik dalam melakukan perlawanan.

Gerakan – gerakan perlawanan petani, pada bentuk sederhana seringkali berpusat pada mitos tentang suatu tatanan sosial yang lebih adil dan merata ketimbang dengan tatanan sosial yang sekarang bersifat hirarkis. Lahirnya suatu mitos bersama tentang keadilan yang transedental sering dapat menggerakan kaum tani untuk melakukan gerakan sosial. Mitos – mitos seperti ini mempersatuakan kaum tani hingga mampu membentuk koalisi – koalisi petani, meskipun tidak stabil, sangat rentan, dan hanya dipersatukan untuk sementara waktu oleh suatu impian milenial (Wolf, 1966).

menengah paling mudah terkena dampak penyitaan tanah, fluktuasi pasar, tingginya tingkat bunga, dan perubahan – perubahan lain yang diakibatkan pasar dunia. Akibatnya, petani kelas menengah selain lebih mudah menerima gerakan revolusioner yang menjanjikan restorasi politik dan stabilitas ekonomi, juga mempunyai basis ekonomi yang independen dan sumberdaya politik taktis yang tidak dimiliki oleh petani miskin dan buruh tani untuk mendukung suatu gerakan revolusioner.

Scott (1981), berpendapat bahwa kehidupan petani ditandai oleh hubungan moral sehingga malahirkan moral ekonomi yang lebih mengutamakan “keselamatan” dan menjauhkan diri dari bahaya. Moralitas mendahulukan keselamatan inilah yang kemudian menjadi faktor kunci pendekatan moral ekonomi petani dalam menjelaskan pengorganisiran petani.

Konsep lain yang dipergunakan Scott (1976) dalam menjelaskan pengorganisiran petani adalah struktur sosial yang terdapat pada masyarakat pra-kapitalis. Struktur sosial yang terdapat pada masyarakat ini secara horizontal ditandai oleh homogenitas yang tinggi dan secara vertical ditandai oleh struktur yang berbentuk krucut. Pada struktur sosial yang berbentuk kerucut, posisi puncak strata sosial diduduki kaum elite yang berjumlah sedikit, struktur bawah diduduki para petani penggarap dan buruh tani dengan jumlah yang banyak. Dalam struktur masyarakat seperti ini faktor kepemimpinan memegang peran penting dalam pengorganisiran petani.

Pendekatan moral petani, pada dasarnya berasumsi bahwa gerakan perlawanan petani semata – mata didasari oleh moralitas tradisional yang berorientasi ke masa lalu dan masa kini saja, sehingga ketika terjadi perubahan yang tidak sesuai atau dirasakan akan mengancam kelangsungan kehidupan yang telah mereka miliki, para petani kemudian mengandalkan perlawanan terbuka.

Petani dipandang sebagai manusia – manusia rasional, kreatif dan juga ingin menjadi kaya. Namun pada kenyataannya, petani tidak mempunyai kesempatan sehingga tidak dapat menjual hasil pertaniannya sendiri ke pasar.

Dalam kasus petani di Vietnam, keberhasilan pengorganisiran petani ditingkat desa, menitikberatkan pada keberhasilan penyelesaian atas masalah – masalah lokal. Pertama – tama mereka memberikan bantuan bagi proyek – proyek atau aktivitas yang beresiko dan berskala kecil, dimana keuntungan datang dengan cepat dan bersifat kongkrit. Kemudian mereka mengembangkan diri dengan mengorganisir petani pada proyek – proyek yang lebih menantang (spekulatif) dan berskala lebih besar yang dapat memberikan keuntungan abstrak jangka panjang (Popkin, 1979).

Popkin (1986) menyatakan bahwa, semua perlawanan petani tidaklah dimaksudkan untuk menentang program negara (Kasus Revolusi Hijau), tetapi lebih dimaksudkan untuk menentang kekuasaan para elite desa (Petani Kaya), yang selama ini mengklaim mewakili komunitas tradisional, padahal lebih bertujuan untuk mempertahankan tatanan yang lebih menguntungkan mereka.

Terdapat tiga hal penting yang dapat kita garis bawahi pada penelitian yang dilakukan oleh Popkin (1986), antara lain : i) gerakan yang dilakukan para petani adalah gerakan anti-feodal, bukan gerakan untuk mengembalikan tradisi lama (restorasi), tetapi untuk membangun tradisi baru; bukan untuk menghancurkan ekonomi pasar tetapi untuk mengontrol kapitalisme. ii) tidak ada kaitan yang signifikan antara ancaman terhadap subsitensi dan tindakan kolektif. iii) kalkulasi keterlibatan dalam gerakan lebih penting daripada isu ancaman kelas. Dengan kata lain, adanya perbedaan yang jelas antara rasionalitas individu dengan resionalitas kelompok.

memenuhi kepentingan materil. Suatu kelompok akan berpartisipasi dalam suatu gerakan yang bersifat kolektif karena ingin mendapatkan keuntungan tertentu atau mendapat insentif. Hal ini memperlihatkan bahwa keikutsertaan petani dalam gerakan banyak dipengaruhi oleh jenis, bentuk dan isi harapan – harapan yang menurutnya bakal menguntungkan (Mustain, 2007).

Olson (1971) dalam buku yang berjudul The Logic of Collective Action

mengkritik argument tersebut dengan menyatakan bahwa pergolakan petani dalam menetang kekuatan pasar tidaklah selalu mendorong terjadinya gerakan petani. Mereka melakukan pemberontakan atas dasar hitungan untung rugi yang ditanggung dari ketidakpuasan atas keadaan status quo. Dari asumsi tersebut, sangat mungkin dikembangakan sifat dan peran psikologis dalam menjelaskan partisipasi petani dalam gerakan petani. Orang yang terlibat dalam gerakan lebih banyak didasari oleh pilihan rasionalnya, tetapi yang menjadi pertanyaan “mengapa pilihan rasional itu relevan di dalam aksi perlawanan petani”.

Salert (1976) dalam bukunya yang berjudul Revolution and Revolutionaries : Four Theories, menyatakan bahwa teori rasional petani memang memberikan pandangan yang cukup bermakna dalam pengorganisiran massa. Tetapi, banyak orang melebih - lebihkan teori pilihan rasional dan meninggalkan teori psikologi. Terdapat dua pengembangan teori pilihan rasional, yaitu i) teori ini melibatkan sifat dan efek psikologis yang diperlukan untuk menjelaskan partisipasi petani dalam aksi kolektif. ii) Pilihan petani difokuskan pada asumsi rasionalitas yang membentuk basis teori tentang putusan sebelum membentuk aksi koletif, perilaku revolusioner akan membentuk pengalaman sosial yang akan mengakibatkan perubahan perilaku sebagian masyarakat.

2.1.3.1 Organisasi Gerakan

i) sumberdaya yang dimobilisasi, ii) pembatasan pada pemanfaatan sumberdaya tersebut, iii) struktur organisasi gerakan, dan iv) ekspektasi atas target yang potensial (tujuan gerakan).

Sumberdaya yang dapat dimafaatkan dalam melakukan gerakan bisa dibagi menjadi dua, yaitu sumberdaya terbatas dan sumberdaya tidak terbatas. Sumberdaya terbatas termasuk uang, ruang, dan penyebaran ide dasar dari gerakan kepada publik secara luas. Uang dapat membeli ruang, meskipun tidak selamanya akan seperti itu. Disisi lain, uang dapat dipergunakan untuk melakukan publikasi ide – ide gerakan, sebaliknya, publikasi juga dapat digunakan untuk melakukan pengumpulan uang. Sedangkan sumberdaya tidak terbatas adalah manusia itu sendiri. Pada kenyataannya, perbedaan mendasar antara organisasi gerakan dengan perkumpulan individu yang berbasis pada suatu ketertarikan, terletak pada pengelolaan kedua sumberdaya ini. Haruslah disadari bahwa tidak setiap orang dapat memberikan kontribusi yang sama pada satu gerakan.

Sumberdaya yang tidak terbatas dapat dipilah menjadi dua kategori besar yaitu manusia yang berkemampuan dan manusia yang tidak berkemampuan. Manusia yang berkemampuan merupakan manusia yang memiliki kemampuan untuk mengorganisir massa, manusia yang mempunyai jaringan dengan berbagai kelompok terkait, dan manusia yang memiliki jalur kepara pengambil kebijakan. Sedangkan manusia yang tidak berkemampuan merupakan manusia yang hanya memiliki waktu dan komitmen kepada gerakan.

Akan lebih mudah membayangkan sumberdaya sebagai sesuatu yang abstrak, uang misalnya, bisa digunakan untuk hampir semua kebutuhan dalam sebuah gerakan. Sayangnya sumberdaya yang ada dalam sebuah gerakan, bukanlah sumberdaya cair yang dapat kita gunakan seenaknya. Terdapat “pembatasan” antara sumberdaya dengan gerakan yang bertindak seperti penyaring. Joe Freeman (1979) membagi pembatasan dalam pemanfaatan sumberdaya menjadi lima kategori yaitu, i) nilai yang dianut oleh gerakan, ii) pengalaman pada masa lalu, iii) konstituen dari gerakan, iv) ekspektasi, dan v) hubungan dengan kelompok target gerakan.

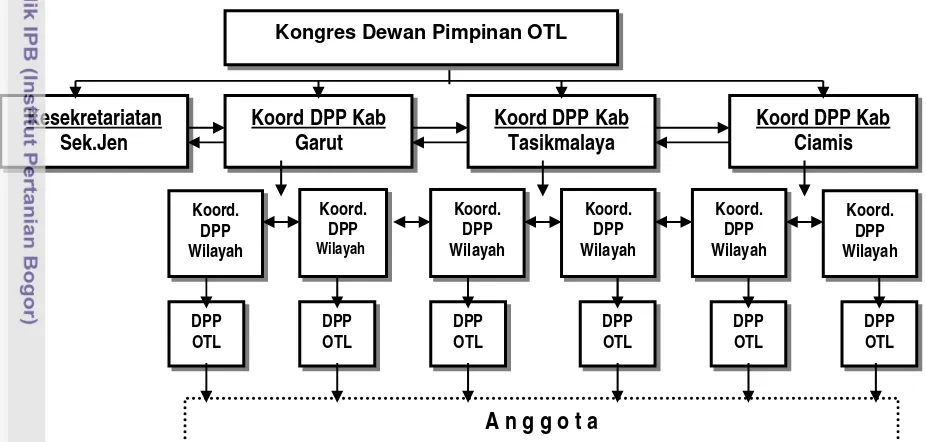

sosial yang sudah mantab dimana interaksi sudah menjadi rutin dan berulang, antara berbagai peran-sosial, group, organisasi, dan institusi yang membentuk masyarakat tersebut. Meskipun tidak dapat kita jadikan patokan, definisi mengenai struktur yang diutarakan oleh Harper (1998) dapat membantu kita dalam melihat stuktur dari organisasi gerakan petani seperti Serikat Petani Pasundan (SPP) di Priangan Timur, Institusi Adat pada kasus Tanah Lot, BPRPI di Sumatra Timur, ataupun KAAPLAG pada kasus Cimacan.Terdapat dua model dari struktur organisai gerakan, yaitu struktur gerakan yang tersentralisasi, dan struktur gerakan yang desentralisasi atau tersegmentasi. Struktur gerakan yang tersentralisasi cenderung membutuhkan sumberdaya yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan gerakan dengan struktur desentralisasi, dalam menjaga kesinambungan gerakan.

Guna mewujudkan gerakan sosial yang efektif terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan ekspektasi atas target dalam organisasi gerakan. Pertama adalah struktur dari kesempatan yang terbuka untuk melakukan aksi massa. Kedua adalah upaya – upaya berupa kontrol sosial yang dapat dilakukan oleh gerakan. Ketiga, perbandingan hasil dari aksi dengan standar norma yang ada di masyarakat. Keberhasilan pada suatu gerakan banyak ditentukan pada bagaimana gerakan itu dapat menemukan titik rataan antara ketiga kategori tersebut dengan kondisi dilapangan.

insentif, yang mampu mengundang para pengikutnya untuk berpartisipasi secara aktif.

Godwin dalam Ecstein (1990) mengemukakan bahwa selain barang – barang kolektif, organisasi – organisasi revolusioner tersebut juga menawarkan insentif untuk mendorong partisipasi dalam berbagai macam aktivitas, khususnya yang berbahaya seperti perang grilya yang sesungguhnya. Insentif tersebut diperuntukan para pengikut dan pejuang, di samping dapat meminta pengurangan pajak dan sewa tanah, keluarga mereka juga dapat meminta penambahan tanah selain yang telah diberikan kepada pendukung secara umum. Organisasi petani dikatakan berhasil apabila organisasi tersebut dapat menyeimbangkan antara pertimbangan insentif individu dengan kebutuhan umum.

2.1.3.2 Kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan. Pemimpin merupakan figur sentral yang menyatukan kelompok. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang atau beberapa orang dalam kelompok dalam mengelola gejala – gejala sosial. Brown (1936) berpendapat bahwa pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kelompok, karena tanpa kelompok tidak akan ada pemimpin. Pemimpin dapat dipandang sebagai agen primer yang menentukan struktur, suasana, tujuan, ideologi, bahkan hingga sampai aktivitas kelompok.

Kepemimpinan dapat juga dikatakan sebagai suatu kemampuan untuk menangani orang lain untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan friksi yang sedikit mungkin antar anggota kelompok. Terdapat beberapa tipe kepemimpinan seperti tipe otokratik, tipe paternalistik, tipe kharismatik, tipe laissez faire, dan tipe demokratik.

kepentingan bawahannya. Pemimpin dengan kepemimpinan otoktarik akan selalu menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya.

Kepemimpinan tipe paternalistik banyak ditemui dimasyarakat tradisional, khususnya agraris. Kepemimpinan ini erat kaitannya dengan tata nilai yang ada di dalam masyrakat tradisional atau pedesaan. Salah satu cirinya ialah penghormatan yang begitu tinggi kepada orang tua dan orang yang dituakan. Pemimpinan dengan kepemimpinan paternalistik bersifat kebapakan, dalam artian bertindak sebagai tauladan atau panutan masyarakat. Pada umumnya pemimpin semacam ini merupakan tokoh – tokoh adat, ulama, tetua desa dan guru.

Kepemimpinan tipe kharismatik akan amat bertumpu pada sang pemimpin. Kharakteristik yang khas dari kepemimpinan kharismatik ialah daya tarik dari sang pemimpin yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut pemimpin yang sangat dikagumi pengikutnya, walau terkadang si pengikut tidak dapat menjelaskan kegagumannya secara kongkrit. Kesulitan yang sering kali muncul pada kelompok dengan kepemimpinan kharismatik adalah regenerasi pemimpin. Seorang pemimpin kharismatik akan sulit digantikan, karena kekaguman anggota akan seseorang pemimpin tidak semudah itu dapat berpindah dari satu orang ke orang lain.

Pemimpin dengan tipe kepemimpinan laissez faire berpandangan bahwa organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang – orang dewasa. Seluruh anggota organisasi dianggap sudah mengetahui dan memahami tujuan organisasi, sasaran apa yang akan dicapai, dan tugas apa yang harus ditunaikan. Sehingga pada tipe kepemimpinan ini seorang pemimpin tidak akan banyak melakukan intervensi. Pendelegasian wewenang terjadi secara ekstensif, dimana pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan pada anggota menengah.

peran yang jelas, berserta herarki kekuasaannya. Seorang pemimpin dengan kepemimpinan demokratik akan disegani bukan ditakuti.

Scott (1976) menggunakan pendekatan struktur sosial dan relasi sosial dalam melihat sebuah gerakan petani. Masyarakat pedesaan apabila dilihat secara horisontal akan memperlihatkan homogenitas yang tinggi, sedang secara vertikal akan memperlihatkan bentuk krucut, dimana pada bagian bawah diisi oleh petani penggarap dan buruh tani dengan masa terbesar, sedangkan pada bagian atas diisi oleh para elite yang berjumlah sedikit. Didalam struktur masyarakat yang seperti ini, faktor kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting, sedangkan pemimpin dipegang oleh kelompok elite yang berada pada puncak, dari struktur sosial yang ada. Mengingat pentingnya faktor kepemimpinan yang ada, maka dapat diasumsikan bahwa gerakan perlawanan petani tidak mungkin terjadi tanpa adanya pemimpin.

Petani penggarap dan buruh tani pada dasarnya tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melakukan perlawanan. Mereka berada dalam keadaan yang benar – benar tersubordiasi, dimana setiap surplus yang mereka dapatkan akan terhisap oleh kekuatan ekonomi dan politik yang ada. Petani (Peasant) menjalani hidup hanya pada keadaan subsistensi mereka, tekanan yang begitu besar membuat benar – benar dalam keadaan impoten, dan perlawanan petani tidak mungkin terjadi dalam keadaan tidak berdaya (Wolf, 1966). Di dalam perjalanannya petani juga tidak memiliki kekuatan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri kedalam sebuah kelas, mereka harus diwakilkan (Marx, 1895). Para perwakilan ini pada saat yang bersamaan juga bertindak sebagai pemimpin, pemersatu, dan pemberi kekuatan guna melawan penindasan dari kelas diatasnya.

contohnya pemberontak Vietnam mengumpulkan donasi dalam jumlah besar dan sebagian dari uang tersebut dipergunakan untuk membiayai para guru. Ketiga, pemimpin gerakan merahasiakan kebaikan, persoalan, dan keluhan yang dapat menarik perhatian kelompoknya secara berlebihan. Ini akan menyelesaikan masalah kolektif petani dengan cara meminimalisir persaingan dalam mendapatkan keuntungan di antara anggota kelompok. Keempat, pemimpin gerakan dapat mematahkan monopoli kaum elite pada institusi politik. Sebagai contoh, adanya campur tangan pemimpin gerakan pada urusan yang berhubungan dengan para pendukungnya di pemerintahan lokal. Kelima, pemimpin gerakan mencari penyokong yang dapat menyediakan sumberdaya. Keenam, sumberdaya yang ada selalu dibuat dalam kondisi yang sedikit, sehingga selalu diharapkan oleh para petani miskin dan dapat mengobarkan semangat perlawanan.

Hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan pemimpin gerakan adalah pengikut gerakan itu sendiri, baik itu dalam merekrut anggota baru ataupun mempertahankan anggota lama. Pemimpin gerakan tidak dapat mengatasi dilema petani hanya dengan ideologi dan mimpi – mimpi tentang “revolusi”, “sosialisme”, ataupun “tatanan dunia baru”. Pemimpin gerakan haruslah mampu membantu petani dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat kongkrit dan singkat, seperti makanan, pembangunan jalan, dan pembangunan rumah ibadah. Skocpol (1991) menyatakan bahwa petani berpartisipasi dalam sebuah gerakan tanpa melakukan perubahan pada visi yang radikal mengenai masyarakat nasional baru yang diinginkan, dan tanpa menjadi golongan yang terorganisir untuk diri mereka sendiri. Petani berjuang lebih disebabkan untuk pemenuhan atas tujuan – tujuan konkrit, melibatkan aset untuk mendapatkan lebih banyak tanah hak milik, atau kebebasan (Skocpol, 1991).

2.1.4 Gerakan Petani

Inggris dan Jerman pada tahun 1848 pada umumnya dipimpin gerakan revolusioner perkotaan mengalami kegagalan karena tidak terjadinya pemberontakan pertani terhadap para tuan tanah di pedesaan.

Kekhususan kultural yang dimiliki oleh petani baik itu pada perkembangan nilai – nilai, persepsi, dan kebudayaan petani tidak serta merta membuat para ahli dapat mendefnisikan petani secara mudah. Moore (1966), menyatakan bahwa tidak mungkin mendefinisikan petani dengan ketepatan yang mutlak karena batasannya kabur pada ujung kenyataan sosial itu sendiri. Hanya saja adanya bukti penguasaan tanah secara de facto dan cara hidup yang khas dengan mengelola tanah, dapat dijadikan salah satu ciri yang membedakan petani dengan yang lain.

Persoalan tidak berhenti pada apa dan bagaimana mendefinisikan petani, tetapi juga semakin berkembang ketika menganalisa lapisan petani mana yang terlibat aktif dalam pemberontakan. Marx (1895) menyatakan bahwa lapisan buruh tani atau proletariat pedesaan merupakan lapisan yang paling revolusioner. Ia menganggap bahwa sumber radikalisme petani berdasarkan pada pemilikan atau penguasaan alat produksi tanah. Meskipun masih didalam tulisan yang sama, Marx (1895) juga menyatakan bahwa sesungguhnya petani dalam melakukan pemberontakan tidak dapat berdiri sendiri. Petani membutuhkan pemimpin yang bertugas mewakili mereka dalam melakukan perlawanan terhadap kelas penindas.

Hal berbeda dapat ditemui pada pandangan Wolf (1966) yang menyatakan bahwa petani menengahlah yang paling dapat diandalkan dalam melakukan pemberontakan. Petani kelas bawah atau buruh tani tanpa tanah yang menggantungkan hidupnya kepada tuan tanah, tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Petani kelas menengah jelas terganggu dengan keberadaan tuan tanah baik itu dalam akses terhadap pasar ataupun tekanan kultural yang dirasakan oleh mereka, terlebih lagi petani kelas menengah memiliki sumberdaya minimal untuk melakukan perlawanan. Jumlah buruh tani tak bertanah yang besar memang merupakan sumber potensial untuk melakukan pemberontakan atau revolusi tetapi pendapat ini tidak selamanya benar dan berlaku disemua tempat.

pendefinisian prihal gerakan sosial. Herbert Blumer (1939), dalam Sadikin (2005) berpendapat bahwa gerakan sosial merupakan sebagai suatu kegiatan bersama untuk menentukan suatu tatanan baru dalam kehidupan. Kemunculan gerakan sosial ditandai adanya kegelisahan akibat kesenjangan antara nilai-nilai harapan dan kenyataan hidup sehari-hari. Maka itu, suatu kelompok masyarakat mendambakan tatanan hidup yang baru, dengan membentuk sebuah gerakan yang terorganisir.

Sadikin (2005) mencoba merangkum berbagai definisi gerakan sosial yang diutarakan para ahli, sebagai ciri – ciri atau karakter yang melekat dalam gerakan sosial. Pertama, gerakan sosial merupakan satu bentuk perilaku koletif. Kedua, gerakan sosial senantiasa memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial atau mempertahankan suatu kondisi. Ketiga, gerakan sosial tidak identik dengan gerakan politik yang terlibat dalam perebutan kekuasaan secara langsung. Keempat, gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang terorganisir, baik secara formal ataupun tidak. Kelima, gerakan sosial merupakan gejala yang lahir dalam kondisi masyarakat yang konfliktual.

2.1.4.1 Gerakan Petani di Indonesia

Pada pertengahan abad ke- 19, kita dapat melihat banyak bermunculan gerakan perlawanan petani di berbagai tempat. Seperti gerakan Haji Rifangi di Pekalongan (1860), gerakan Mangkuwijoyo di Desa Merbung, Klaten (1886), Gerakan Tirtowiat alias Raden Joko di Desa Bangkalan, Kartosuro (1886), pemberontakan petani Banten (1888), pemberontakan petani candi udik (1892), dan peristiwa Gedangan (1904). Kesemua gerakan yang terjadi pada kurun waktu tersebut memiliki beberapa kesamaan, baik itu penyebab terjadinya gerakan ataupun dalam struktur dan pola gerakan. Gerakan yang ada bersifat sangat lokal, sporadis, dan tidak memiliki hubungan antara gerakan yang satu dengan yang lain. Perlawanan banyak dipimpin oleh tokoh – tokoh lokal, baik ulama ataupun bangsawan lokal.

struktur kekuasaan, dan instrumen gerakan yang tertata rapih sehingga dapat memberikan seruan keseluruh negeri. Hal ini begitu berbeda dengan gerakan yang lahir pada awal abad ke – 20. Pada tahun 1912, terjadi pengorganisiran petani secara masif di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera. Sebagai contoh Serikat Islam (SI), salah satu organisasi yang sangat berpengaruh pada waktu itu, berhasil mempertemukan gerakan petani di pedesaan dengan gagasan revolusioner kemerdekaan, seperti pembentukan tatanan masyarakat baru pengganti tatanan masyarakat kolonial. Tujuan dari gerakan pun tidak lagi hanya terbatas pada penuntasan masalah di tingkatan lokal, tetapi perubahan sistem politik, yaitu gugatan dan penggantian sistem pemerintah kolonial.

Organisasi – organisasi modern yang lahir pada awal abad ke – 20 berhasil memperkenalkan pola perlawanan yang sama sekali berbeda dengan pola perlawanan petani yang ada sebelumnya, seperti boikot dan pemogokan. Struktur dan pola gerakan yang ada, terasa lebih tertata dengan adanya pembakuan struktur organisasi, sistem keanggotaan, dan diterapkannya metode pengorganisiran masyarakat.

Boikot dan pemogokan merupakan bentuk perlawanan yang diadopsi dari gerakan buruh dan kelas menengah perkotaan untuk menentang kekuasaan pemilik modal dan pemerintah yang saat itu sedang marak terjadi di daratan Eropa. Hal ini pada dasarnya dapat dilihat sebagai suatu hal yang wajar, karena para motor penggerak organisasi semacam Serikat Islam (SI), Indische Partij (IP), dan Indische Social – Democratische Partij (ISDP) merupakan anak para bangsawan yang mendapatkan keistimewaan untuk dapat bersekolah hingga kejenjang universitas, bahkan banyak diantara mereka yang merupakan lulusan perguruan tinggi Eropa.

mengenyam pendidikan kolonial tetapi tidak pernah melupakan akar budaya bangsanya.

Pasca kemerdekaan, khususnya pada periode waktu 1950 – 1965, hampir seluruh organisasi petani yang ada merupakan perpanjangan tangan dari berbagai partai politik ditingkat nasional. Kehadiran organisasi tani seperti Serikat Tani Islam Indonesia (STII) yang bernaung di bawah Masyumi, Persatuan Tani Nahdatul Ulama (PETANU) yang bernaung di bawah NU, Persatuan Tani Indonesia (PETANI) yang bernaung di bawah PNI, serta Barisan Tani Indonesia (BTI) yang memiliki hubungan yang erat dengan PKI, menjadi peta gerakan petani pasca kemerdekaan hingga tahun 1965.

Perdebatan politis yang sangat tajam terlihat ketika penyusunan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), di Departemen Agraria dan Dewan Pertimbangan Agung. PNI dan partai – partai islam berkepentingan untuk membela para pendukungnya, yang mayoritas pemilik tanah – tanah luas dan pangreh praja di pedesaan. Dilain pihak, PKI mengklaim dirinya sebagai perwakilan dari para petani tak bertanah. Akan tetapi, hal ini justru mentah dengan sendirinya, karena pada beberapa kasus BTI justru melindungi tuan tanah yang menjadi simpatisan dari PKI.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah melarang seluruh organisasi petani yang ada di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Petani – petani mulai kehilangan patron politik karena banyak dari para pemimpin gerakan dari kelas menengah perkotaan sudah dibunuh dan yang hidup mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Rezim Orde Baru. Pada posisi ini petani kembali pada tradisi penyesuian diri dan mencari jalan masing – masing untuk mempertahankan hidup.

petani lebih banyak mengambil jalan pembelaan litigasi diperadilan atau mengirim surat protes kepemerintah.

Petani mulai berkenalan dengan aksi massa dan demontrasi setelah menjalin hubungan dengan kelompok – kelompok gerakan di perkotaan khususnya mahasiswa. Di dalam tubuh gerakan mahasiswa sendiri sudah terjadi pergeseran orientasi, kritik gerakan mahasiswa pada tahun 1980-an kepada gerakan sebelumnya adalah tidak adanya penyambung antara gerakan mahasiswa dengan gerakan rakyat. Maka pada akhir 80-an dan awal 90-an terjadi aliansi gerakan petani dengan mahasiswa dalam bentuk demonstrasi ke DPRD dan kantor – kantor Gubernur.

Dilihat dari sisi yang lain, amat jelas terlihat bahwa petani tidak memiliki kemampuan untuk dapat mengorganisir diri mereka sendiri. Petani masih amat bergantung pada kelompok- kelompok gerakan diperkotaan. Apabila pada awal abad ke -19 mereka bersandar pada para bangsawan dan tokoh lokal, pada pertengahan abad ke – 19 mereka bersandar pada organisasi kepartaian seperti SI, IP, dan ISDP, sedang pada awal kemerdekaan hingga 1965 mereka bergantung pada partai politik, dan pada massa orde baru mereka bergantung pada gerakan mahasiswa dan LSM.

2.2Kerangka Berpikir

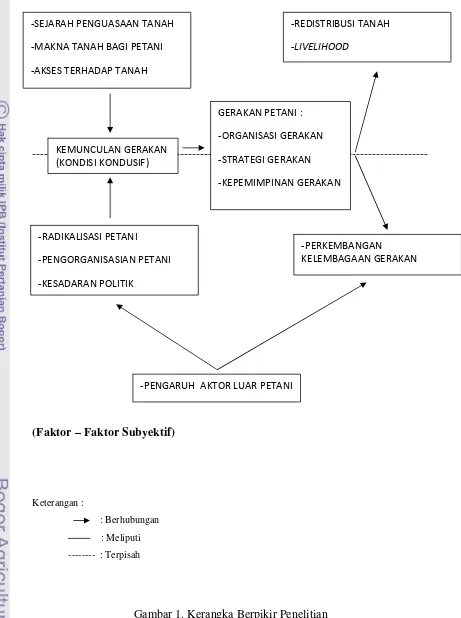

Pembahasan prihal kemunculan dan kelangsungan gerakan petani dapat dipilah dalam dua alur yang berjalan secara paralel, yaitu basis material atau tanah dan aspek politik petani. Pada periode kemunculan gerakan, terdapat beberapa hal yang dapat dilihat sebagai faktor – faktor penyebab terjadi gerakan petani, yaitu pada faktor - faktor meterialnya seperti sejarah penguasaan tanah, serta makna tanah bagi petani dan pada faktor – fakto subyektif, seperti radikalisasi petani, serta pengorganisiran petani. Pasca terbetuknya organisasi gerakan dan terjadinya redistribusi tanah, pembahasan selanjutnya berfokus pada dinamika atau kelangsungan dari gerakan petani, baik yang dipengaruhi oleh kondisi didalam organisasi gerakan ataupun pengaruh dari kekuatan sosial lain di luar gerakan petani. Lihat gambar 1.

(Faktor – Faktor Material)

---

(Faktor – Faktor Subyektif)

Keterangan :

: Berhubungan : Meliputi --- : Terpisah

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

KEMUNCULAN GERAKAN

(KONDISI KONDUSIF)

‐SEJARAH PENGUASAAN TANAH

‐MAKNA TANAH BAGI PETANI

‐AKSES TERHADAP TANAH

‐RADIKALISASI PETANI

‐PENGORGANISASIAN PETANI

‐KESADARAN POLITIK

‐PERKEMBANGAN

KELEMBAGAAN GERAKAN

‐REDISTRIBUSI TANAH

‐LIVELIHOOD

GERAKAN PETANI :

‐ORGANISASI GERAKAN

‐STRATEGI GERAKAN

‐KEPEMIMPINAN GERAKAN

2.3 Definisi Konseptual

Petani : Individu atau sekelompok orang yang memiliki (de facto), mengelola, dan mengembangkan sumberdaya agraria khususnya tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Radikalisasi Petani : Faktor – faktor atau kondisi yang dapat memicu terjadinya aksi perlawanan petani. Pada umumnya, kondisi tersebut berasal dari luar masyarakat petani, seperti penindasan, pungutan pajak, pengekangan hak, pembatasan kerja, dsb.

Pengorganisiran Petani : Proses mobilisisasi petani, baik berupa sumberdaya yang bersifat terbatas seperti uang dan makanan ataupun individu petani itu sendiri, guna mencapai suatu tujuan tertentu, pengorganisiran dapat bersifat formal atau informal.

Makna Tanah Bagi Petani : intepretasi yang timbul dari ikatan – ikatan yang ada antara petani dengan tanah, dapat bersifat ekonomi, sakral, ataupun kultural.

Sejarah Penguasaan Tanah : catatan – catatan histografis atau dokumen sejarah yang berkisah tentang tanah, baik itu pembahasan soal kepemilikan, penyawaan, perebutan, ataupun alih fungsi tanah serta kaitannya dengan orang atau sekolompok orang disekitar tanah. Seringkali catatan histografis berbentuk sejarah lisan (oral history).

Organisasi Gerakan : betuk formal dari pengorganisiran petani, yang didalamnya terdapat struktur (hierarki) organisasi, memiliki tujuan yang jelas, dan adanya unsur kepemimpinan.

Pemimpin Gerakan : orang atau sekelompok orang yang bertugas untuk memimpin suatu gerakan, pemimpin merupakan tokoh sentral atau motor penggerak pada sebuah gerakan petani.

Strategi Gerakan : cara atau media yang digunakan gerakan petani guna mencapai suatu tujuan, dapat berupa aksi boikot, pemogokan, demonstrasi atau aksi massa, dsb.

Redistribusi Tanah : Pembagian kembali objek redistribusi atau tanah kepada petani.

BAB III

PENDEKATAN LAPANG

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam seting yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual: yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif (Denzin and Lincoln, 2009).

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasi (participant observation) di lapangan. Metode observasi partisipasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Peneliti harus dapat memahami gejala-gejala yang ada, sesuai dengan maknanya dengan yang diberikan atau dipahami oleh warga masyarakat yang sedang diteliti, termasuk dalam pengertian metode ini adalah wawancara dan mendengarkan serta memahami apa yang didengarnya (Denzin and Lincoln, 2009).

3.2 Unit Analisis

Unit analisis adalah gerakan petani yang terhimpun dalam Organisasi Tani Lokal (OTL) Banjaranyar . Gerakan petani tersebut memperjuangkan nasib petani Banjaranyar yang meliputi sekitar 195 kepala keluarga. Responden penelitian dipilih secara purposif berdasar telaah peran dalam proses gerakan petani. Responden adalah stakeholder yang dinilai relevan untuk memperkuat bobot analisis penelitian yaitu, LBH SPP, pengurus Serikat Petani Pasundan (SPP) - pendamping, FARMACI, dan Perangkat Desa Banjaranyar. Lihat tabel 1.

Tabel 1. Daftar Stakeholder dan Perannya Dalam Kasus Gerakan Petani Desa Banjaranyar Tahun 2010

Di dalam Desa Banjaranyar Di luar Desa Banjaranyar

Individu Individu Petani atau massa nonstruktural di Desa

Banjaranyar, termasuk buruh tani, dalam hal

ini mereka petani tidak bertanah Sekjen Serikat Petani Pasundan Pelaku Sejarah Lokal Anggota DPRD Ciamis

Tokoh Masyarakat

Perangkat Desa

Organisasi Organisasi Organisasi Tani Lokal (OTL) Banjaranyar 1 LBH SPP

Koperasi Usaha Tani SPP FARMACI

PT. RSI

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya untuk mengetahui sejarah, pandangan dan perkembangan sebuah kasus. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui a) wawancara tertuntun dengan menggunakan daftar pertanyaan, b) wawancara mendalam dengan stakeholders, dan c) diskusi dengan stakeholder. Wawancara langsung dilakukan terhadap: 1) Pemimpin Gerakan, 2) Pamong desa, 3) Pejabat tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa 4) Petani, 5)Masyarakat lain.

Penelitian kali ini juga menggunakan pendekatan sejarah (historical approach), yang akan menguraikan sejarah, fenomena, problamatika, dan dilematika di dalam gerakan petani Banjaranyar. Analisis difokuskan pada era reformasi, yaitu tahun 1997 hingga tahun 2010. Namun karena keterbatasan sumber – sumber tulisan, maka pendekatan sejarah lisan (oral history) dijadikan sebagai salah satu pilihan penting dalam upaya pengumpulan data. Pendekatan sejarah lisan dimaksud untuk menggali ingatan kolektif, terutama berupa social memory atau community’s collective memory yang dapat dipakai menyusun sejarah Desa Banjaranyar, khususnya yang berkaitan dengan gerakan petani Banjaranyar. Sejarah lisan sangat membantu memberikan penjelasan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan kesinambungan (continuity) dan perubahan

(discontinuity) kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya melalui ingatan kolektif atau disebut sebagai history of memory or memory of history (Fentress dan Wickham, 1992).

Data sekunder adalah jenis data yang mengutip dari sumber lain. Pengumpulan data untuk studi peristiwa bersumber dari 1) surat, memorandum, dan pengumuman lain, 2) agenda, hasil penemuan, dan tulisan laporan peristiwa, 3) dokumen administrasi, proposal, progress report, dan dokumen internal, 4) kliping dan artikel dalam media massa.

Data sekunder diperoleh peneliti dari:

• Arsip-arsip kantor pertanahan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan.

• Surat resmi dari Pemda Kabupaten Ciamis yang berkaitannya dengan topik.

• Artikel-artikel tentang topik dalam surat kabar, majalah, internet dan laporan penelitian yang telah dipublikasikan.

• Arsip-arsip dan laporan penelitian dari lembaga advokasi yang mengenai kasus tersebut.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut,

BAB IV

LATAR BELAKANG KEMUNCULAN GERAKAN PETANI

4.1 Desa Banjaranyar

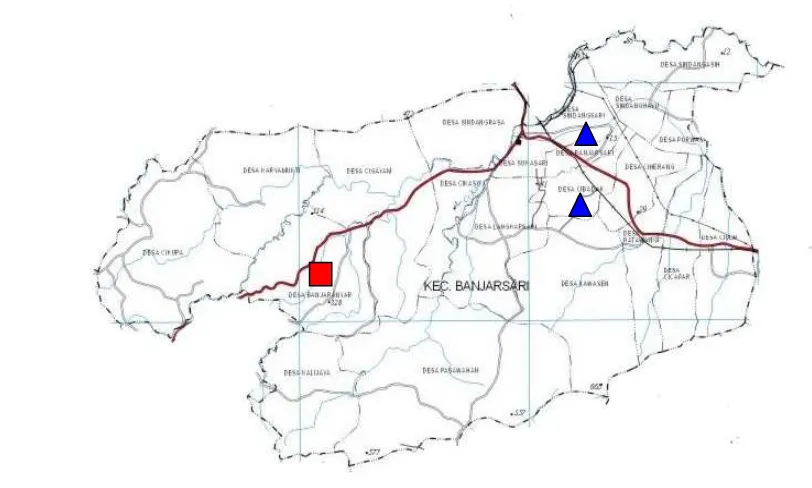

Desa Banjaranyar secara administratif masuk kedalam wilayah Kabupaten Ciamis, tepatnya di wilayah Kecamatan Banjarsari. Secara geografis, Desa Banjaranyar terletak di 108’32 bujur timur dan 07’30 bujur selatan. Pada bagian utara Banjaranyar berbatasan dengan Desa Karang Mukti, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cigayam, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalijaya dan Pasawahan, dan pada bagian barat berbatasan dengan Desa Cikupa.

Sebelum adanya pemekaran, Desa Banjaranyar masuk kedalam wilyah Desa Cigayam. Pada akhir tahun 1990an terjadi pemekaran Desa Cigayam menjadi dua desa yaitu Desa Cigayam dan Desa Banjaranyar. Nama Banjaranyar sendiri berasal dari adanya kota yang bernama Banjar, karena ini merupakan desa baru maka nama Anyar pun disandingkan dengan kata Banjar. Sehingga, nama Banjaranyar dapat diartikan sebagai daerah Banjar yang baru. Nama tersebut mengandung harapan, semoga Desa Banjaranyar dapat berkembang menjadi daerah yang maju seperti Kota Banjar.

Desa Banjaranyar dinyatakan amat kurang kurang pada poin ketiga yaitu sarana prasarana dan akses jalan. Jarak antara Banjaranyar dengan Kota Banjarsari, yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Banjarsari, sesungguhnya hanya 15 kilometer, tetapi butuh waktu lebih dari dua jam untuk sampai ke Desa Banjaranyar. Kondisi jalan yang berbatu memperlambat waktu tempuh dari dan menuju Banjaranyar. Selain kondisi jalan yang belum baik, sanitasi atau fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) dinilai amat kurang. Pada tahun 2007 hanya satu dari lima warga Banajaranyar yang memiliki fasilitas MCK di dalam rumah.

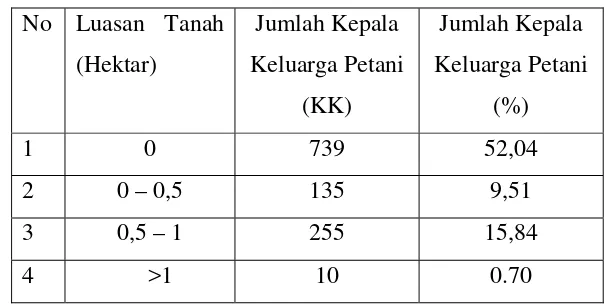

Sebagian besar masyarakat Desa Banjaranyar bekerja di sektor pertanian. Hal ini tercermin di dalam data monografi desa. Penduduk Desa Banajaranyar berjumlah 4283 orang atau 1420 KK (Kepala Keluarga) dan sebanyak 1139 KK bekerja disektor pertanian. Banyaknya warga masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, tidak serta merta membuat adanya pemerataan dalam kepemilikan tanah.

Tabel 2. Jumlah Kepala Keluarga Petani Menurut Luas Lahan yang Dimiliki, Desa Banjaranyar, Tahun 2005

No Luasan Tanah

Sumber : Data Monografi Desa Banjaranyar Tahun 2005

Berdasarkan pembagian daerah melalui Sistem Karesidenan yang ada dimasa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Desa Banjaranyar, yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Ciamis, masuk kedalam wilayah Karesidenan Priyangan Timur. Pada tahun 1950an, Karesidenan Priyangan Timur dijadikan daerah basis massa perjungan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DII/TII) yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Penetrasi gerakan DI/TII yang masuk hingga ke desa – desa, boleh jadi meredam penetrasi gerakan komunis yang mulai marak kembali pada akhir tahun 1950an.

Tahun 1966, pasca terjadinya Gerakan 30 September (G30S) 1965, terjadi pembunuhan masal orang - orang yang dituduh sebagai komunis. Aksi pembunuhan masal yang terjadi di berbagai daerah, dirasa tidak terlalu memepengaruhi kehidupan warga. Karena kondisi Desa Banjarnyar pada saat itu relatif stabil. Orang – orang yang menggarap lahan bekas perkebunan AGRIS NV tidak dibunuh atau dikebiri hak – haknya karena tuduhan komunis. Sehingga penggarapan lahan bekas perkebunan AGRIS NV terus berjalan hingga akhir tahun 1970an.