KAJIAN BIOEKONOMI PERIKANAN RAWAI TUNA

DI PPN PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT

ADE IMAM PURNAMA

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kajian Bioekonomi Perikanan Rawai Tuna di PPN Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2014

ABSTRAK

ADE IMAM PURNAMA. Kajian Bioekonomi Perikanan Rawai Tuna di PPN Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Dibimbing oleh NIMMI ZULBAINARNI dan AM AZBAS TAURUSMAN.

Tingginya permintaan dan produksi ikan tuna di PPN Palabuhanratu menyebabkan eksploitasi terhadap ikan tuna meningkat serta berpotensi mempengaruhi kondisi biologi dan keberlanjutan usaha penangkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi biologi, status pemanfaatan, dan pengelolaan optimum sumberdaya ikan tuna. Indeks keragaman shannon-wiener (H’), length at first maturity, hubungan panjang-bobot, dan model bioekonomi digunakan dalam penelitian ini untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukan nilai H’ berkisar 1,60 - 2,42. Berdasarkan parameter length at first maturity, 3,84-41,02% ikan tuna mata besar, 0,72% ikan tuna sirip kuning, dan 65,63% ikan pedang-pedang lebih rendah dari ukuran layak tangkap. Hubungan panjang-bobot ikan tuna mata besar dan ikan tuna sirip kuning besifat allometrik negatif, sedangkan ikan pedang-pedang allometrik positif. Pengusahaan aktual perikanan tuna di PPN Palabuhanratu tidak terindikasi kondisi biological overfishing, namun dalam kondisi economical overfishing. Optimalisasi bioekonomi dicapai pada upaya penangkapan 597 trip, produksi 2481,14 ton, dan rente ekonomi Rp 67.704.000.000,-.

Kata kunci: bioekonomi, tuna, rawai tuna, PPN Palabuhanratu

ABSTRACT

ADE IMAM PURNAMA. Bioeconomy Study of Tuna Longline Fishery in PPN Palabuhanratu, Sukabumi, West Java. Supervised by NIMMI ZULBAINARNI and AM AZBAS TAURUSMAN.

High demand and production of tuna fish in PPN Palabuhanratu has caused exploitation of tuna increased and potentially affect the biological condition and sustainability of fishing business. This study aimed to know biological condition, utilization status, and optimum management of tuna fish resources. Diversity index of shannon-wiener (H’), length at first maturity, length-weight relationships, and bioeconomy model was used in this study for data analyses. Result of this study show that the H’ value was 1.60-2.42. Based on the length at first maturity parameter, 3.84 - 41.02 % for bigeye tuna, 0.72% for yellowfin tuna, and 65.63% for swordfish was lower than unallowable catch size. The length-weight relationships of bigeye and yellowfin tuna were indicated negative allometric growth model, whereas swordfish positive allometry. Actual effort of tuna fishery in PPN Palabuhanratu was not indicated a biological overfishing condition, however it indicated an economical overfishing condition. Bioeconomy optimalization was achieved at fishing effort of 597 trips, production of 2481.14 tons, and economic rent of Rp 67.704.000.000,-.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan

pada

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

KAJIAN BIOEKONOMI PERIKANAN RAWAI TUNA

DI PPN PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2014

Judul Skripsi : Kajian Bioekonomi Perikanan Rawai Tuna di PPN Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat

Nama : Ade Imam Purnama

NIM : C44090017

Disetujui oleh

Dr. Nimmi Zulbainarni, S Pi, M Si. Pembimbing I

Dr. Am Azbas Taurusman, S.Pi, M.Si Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr.Ir. Budy Wiryawan, M.Sc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2013 ini adalah bioekonomi perikanan tangkap, dengan judul Kajian Bioekonomi Perikanan Rawai Tuna di PPN Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Nimmi Zulbainarni, SPi, M.Si dan Bapak Dr. Am Azbas Taurusman, SPi, M.Si selaku pembimbing, serta Bapak Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc selaku Ketua Departemen. Penghargaan penulis sampaikan kepada Kepala PPN Palabuhanratu beserta staf, dan seluruh staf pusat data statistik PPN Palabuhanratu yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

vii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 3

METODE 3

Waktu dan Tempat 3

Alat dan Bahan 3

Metode Penelitian 4

Analisis Data 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 8

Unit Penangkapan Rawai Tuna 8

Metode Operasi Penangkapan Rawai Tuna 10

Aspek Biologi 12

Aspek Bioekonomi 19

KESIMPULAN DAN SARAN 26

Kesimpulan 26

Saran 27

DAFTAR PUSTAKA 27

LAMPIRAN 30

viii

DAFTAR TABEL

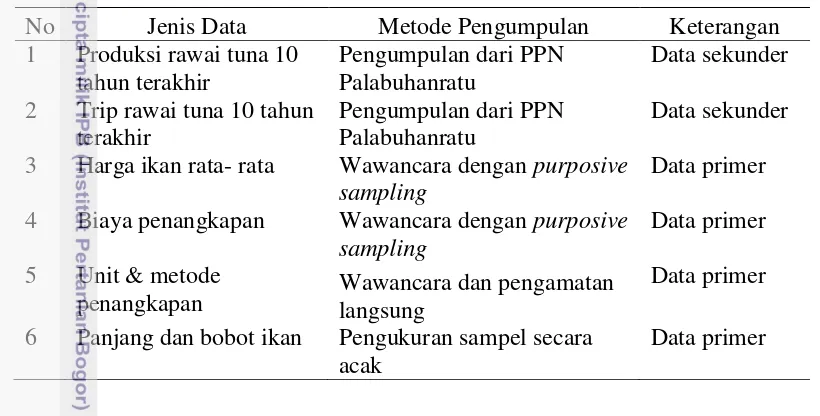

1 Jenis data dan metode pengumpulannya 4

2 Rumus bioekonomi model statis (Gordon 1954 dalam Zulbainarni

2012) 7

3 Length at first maturity (LM) ikan tuna mata besar (Thunnus obessus)

di Samudera Hindia. 14

4 Length at first maturity (LM) ikan tuna sirip kuning (Thunnus

albacares) di Samudera Hindia 15

5 Length at first maturity (LM) ikan pedang-pedang (Xiphias gladius) di

Samudera Hindia 16

6 Hubungan panjang bobot ikan tuna mata besar (Thunnus obessus) di

Samudera Hindia 17

7 Hubungan panjang bobot ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) di

Samudera Hindia 18

8 Hubungan panjang bobot ikan pedang-pedang (Xiphias gladius) di

Samudera Hindia 19

9 Produksi (ton) rawai tuna tahun 2003-2012 (PPN Palabuhanratu 2012) 20 10 Struktur biaya penangkapan rawai tuna di Samudera Hindia 23

11 Parameter biologi model algoritma fox 24

DAFTAR GAMBAR

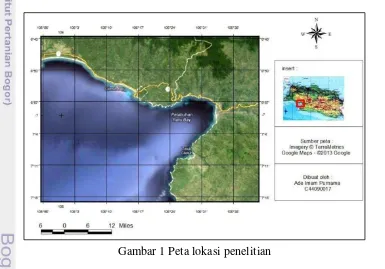

1 Peta lokasi penelitian 3

2 Desain alat tangkap rawai tuna di Palabuhanratu 9

3 Kapal rawai tuna 10

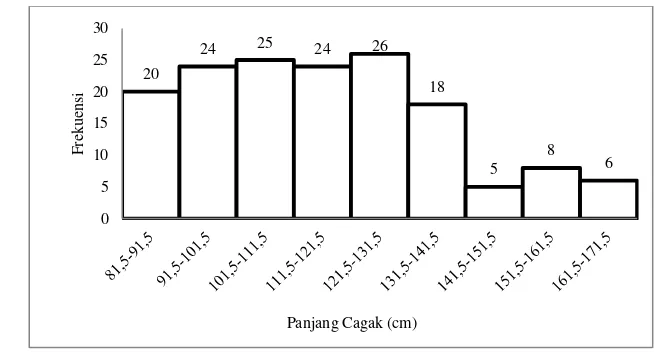

4 Skema kapal pengangkut hasil tangkapan rawai tuna 12 5 Indeks keragaman (H’) hasil tangkapan rawai tuna tahun 2012 13 6 Frekuensi panjang cagak ikan tuna mata besar Thunnus obessus ( Juni

2013;N=156 ) 14

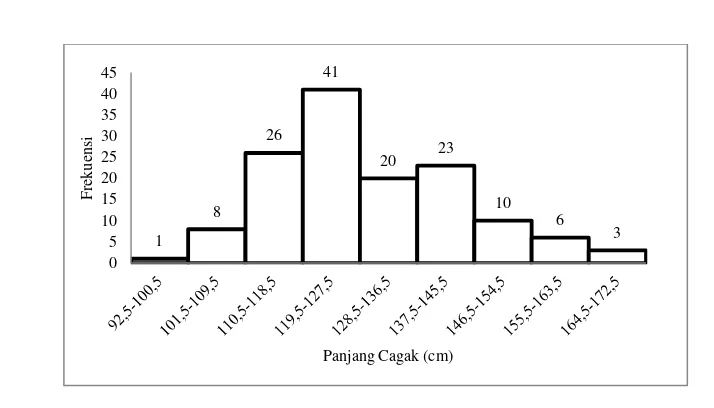

7 Frekuensi panjang cagak ikan tuna sirip kuning Thunnus albacares

(Juni 2013;N=138) 15

8 Frekuensi panjang cagak ikan pedang-pedang Xiphias gladius (Juni

2013;N=32) 16

9 Hubungan panjang-bobot model eksponensial (a) dan linear (b) ikan tuna mata besar (Thunnus albacares) bulan Juni 2013, N= 156 dan

kisaran panjang 82-171 cm. 17

10 Hubungan panjang-bobot model eksponensial (a) dan linear (b) ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) bulan Juni 2013, N= 138 dan

kisaran panjang 93-172 cm 18

11 Hubungan panjang-bobot model eksponensial (a) dan linear (b) ikan 19 12 Proporsi rata-rata hasil tangkapan rawai tuna tahun 2003-2012 20 13 Perbandingan produksi total (ton) dan upaya penangkapan (trip) rawai

ix 14 Perbandingan upaya penangkapan (trip) dan CPUE hasil tangkapan

rawai tuna 10 tahun terakhir 22

15 Hubungan kuadratik antara upaya penangkapan dengan produksi rawai

tuna di perairan Samudera Hindia 23

16 Perbandingan produksi rawai tuna pada setiap kondisi pengusahaan

tahun 2003-2012 di perairan Samudera Hindia 24

17 Perbandingan upaya penangkapan dan produksi rawai tuna pada setiap kondisi pengusahaan tahun 2003-2012 di perairan Samudera Hindia 25 18 Perbandingan rente rawai tuna dan upaya penangkapan pada setiap

kondisi pengusahaan tahun 2003-2012 di perairan Samudera Hindia 26

DAFTAR LAMPIRAN

1 Sebaran frekuensi panjang ikan tuna mata besar (Thunnus obessus) 31 2 Sebaran frekuensi panjang ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) 31 3 Sebaran frekuensi panjang ikan pedang-pedang (Xiphias gladius) 31 4 Produksi (kg) bulanan rawai tuna per jenis tahun 2012 32 5 Jumlah individu bulanan hasil tangkapan rawai tuna hasil konversi dari

bobot produksi tahun 2012 33

6 Produksi, upaya penangkapan, dan CPUE rawai tuna tahun 2003-2012 34

7 Analisis bioekonomi perikanan rawai tuna 34

8 Perhitungan kurva yield-effort pengusahaan rawai tuna di PPN

Palabuhanratu 34

9 Analisis statistik model Algoritma Fox 35

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu merupakan sentra produksi perikanan tangkap terbesar di Kabupaten Sukabumi. Hal ini dapat dilihat dari total 1200 armada penangkapan ikan yang dimiliki Kabupaten Sukabumi, 1090 armada diantaranya berkonsentrasi di PPN Palabuhanratu dengan jumlah nelayan mencapai 5112 jiwa (PPN Palabuhanratu 2012). Sebagai sentra produksi perikanan tangkap, PPN Palabuhanratu memiliki produksi dan nilai produksi yang cukup besar yaitu 9918 ton/tahun untuk volume produksi rata-rata, dan Rp 104.534.256.407,- per tahun untuk nilai produksi rata-rata (PPN Palabuhanratu 2012). Unit Penangkapan yang mendaratkan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu diantaranya unit penangkapan payang, pancing, jaring rampus, bagan, trammel net, purse seine, gill net, dan rawai tuna.

Hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu terdiri dari 34 jenis ikan mulai dari ikan demersal kecil, ikan demersal besar, ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, udang, serta cumi-cumi. Ikan pelagis besar seperti tuna mata besar, madidihang, albakora, dan cakalang merupakan jenis ikan yang mendominasi produksi PPN Palabuhanratu. Hasil tangkapan ini didominasi oleh jenis ikan tuna dengan volume produksi 2318 ton untuk jenis tuna mata besar, 1675 ton madidihang, dan 466 ton tuna jenis albakora (PPN Palabuhanratu 2012). Produksi tuna di PPN Palabuhanratu mencakup 29,76 % dari total keseluruhan produksi perikanan tangkap Palabuhanratu yang mencapai 14979 ton pada tahun 2012 (PPN Palabuhanratu 2012).

Tingginya produksi tuna di PPN Palabuhanratu dikarenakan letak Teluk Palabuhanratu langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Subani dan Barus (1989) menyatakan bahwa penyebaran tuna berada di wilayah timur Indonesia dan Samudera Hindia. Alat tangkap yang banyak digunakan nelayan Palabuhanratu untuk menangkap ikan tuna adalah rawai tuna. Rawai tuna merupakan alat tangkap yang paling efektif menangkap ikan tuna karena dalam sekali setting dapat menebarkan 1000-1100 mata pancing sehingga peluang ikan tertangkap lebih besar. Ikan tuna merupakan komoditas ekspor perikanan kedua setelah udang yang telah menyumbangkan devisa pada tahun 2006 sebesar US$ 250,57 juta dengan pertumbuhan volume ekspor 25 tahun terakhir sebesar 6,03 % (Apsari 2011). Pertumbuhan volume ekspor yang positif mengindikasikan peningkatan permintaan dan eksploitasi tuna di wilayah penghasil tuna seperti Palabuhanratu, karena tuna merupakan komoditas ekspor dengan nilai ekonomi tinggi.

2

terfokus pada maksimalisasi keuntungan saja namun tetap menjaga kelestarian sumberdaya.

Aktivitas penangkapan rawai tuna tidak hanya berpengaruh pada status dan potensi pemanfaatan tuna saja namun juga berpengaruh pada kondisi biologi tuna di suatu perairan. Kondisi biologi ikan tuna dapat dilihat dari indeks keragaman, indikator length at first maturiry (LM), dan hubungan panjang-bobot hasil tangkapan. Kajian bioekonomi perikanan rawai tuna di PPN Palabuhanratu perlu dilakukan untuk mengetahui pengelolaan ikan tuna yang tepat dan berkelanjutan dari aspek biologi dan ekonomi.

Perumusan Masalah

Volume ekspor dan nilai ekonomi tuna yang tinggi membuat daerah-daerah yang merupakan sentra produksi perikanan tuna di Indonesia terus meningkatkan produksinya. PPN Palabuhanratu merupakan salah satu sentra produksi perikanan tuna dengan 29,76 % hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu merupakan ikan tuna. Tingginya produksi dan tingkat pemanfaatan ikan tuna dengan menggunakan rawai tuna setiap tahunnya akan berdampak pada penurunan kualitas biologi dan keberlanjutan usaha penangkapan ikan tuna. International Seafood Sustainability Foundation (2012) mencatat bahwa kelimpahan stok ikan tuna mata besar dan tuna sirip kuning di Samudera Hindia belum terindikasi overfishing namun tuna jenis albakora sudah terindikasi overfishing secara biologi. Melihat permasalahan tersebut, sumberdaya perikanan memang memiliki kemampuan untuk dapat memperbaiki diri (renewable), namun apabila dimanfaatkan melebihi batas kelestariannya akan mengakibatkan kepunahan sumberdaya. Untuk itu kajian mengenai kondisi bioekonomi perikanan rawai tuna di PPN Palabuhanratu perlu dilakukan untuk dapat mengetahui kondisi aktual pemanfaatan ikan tuna, dan dijadikan acuan dalam pengelolaan ikan tuna yang berkelanjutan secara biologi dan ekonomi.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

(1) Mengetahui keragaan biologi sumberdaya tuna (indeks keragaman, indikator length at first maturity (LM), dan hubungan panjang-bobot) di perairan Samudera Hindia yang ditangkap menggunakan rawai tuna dan didaratkan di PPN Palabuhanratu ;

(2) Mengestimasi potensi lestari dan status pemanfaatan sumberdaya tuna di perairan Samudera Hindia yang ditangkap menggunakan rawai tuna dan didaratkan di PPN Palabuhanratu;

3

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain kepada: (1) Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan kebijakan

pengelolaan sumberdaya tuna di perairan Samudera Hindia yang ditangkap menggunakan rawai tuna dan didaratkan di PPN Palabuhanratu;

(2) Nelayan dalam melakukan usaha penangkapan rawai tuna yang menguntungkan namun berkelanjutan secara ekonomi dan biologi;

(3) Civitas akademika dalam penelitian mengenai ilmu bioekonomi untuk dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni–Agustus 2013 bertempat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan perairan Samudera Hindia (Gambar 1).

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah meteran gulung dengan ketelitian 1 cm, timbangan pegas 100 kg, alat tulis, daftar pertanyaan (kuesioner), dan alat dokumentasi (kamera digital). Bahan yang digunakan adalah ikan pelagis besar hasil tangkapan rawai tuna, kuesioner yang telah terisi, dan data sekunder.

4

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Survei dilakukan pada unit penangkapan rawai tuna yang mendaratkan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu. Responden untuk data biaya penangkapan dan harga rata-rata ikan hasil tangkapan merupakan pemilik kapal rawai tuna sebanyak tiga orang, yang dipilih secara purposive sampling. Pengambilan sampel untuk data panjang dan bobot hasil tangkapan dilakukan di delapan kapal rawai tuna secara acak. Selengkapnya metode dan teknik pengumpulan data untuk mengetahui kondisi bioekonomi perikanan rawai tuna disajikan pada Tabel 1.

Analisis Data

Indeks Keragaman Shannon-Wiener

Penghitungan indeks keragaman hasil tangkapan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa selektif alat tangkap yang menjadi obyek penelitian. Keragaman jenis ikan hasil tangkapan dihitung dengan indeks Shannon-Wiener menggunakan persamaan modifikasi dari Krebs (1989).

∑

dimana :

H’ = indeks keragaman Shannon –Wiener

pi = perbandingan antara jumlah individu ikan spesies ke-i (ni) dengan jumlah individu ikan (N)

i = 1,2,3,..,n

Indikator ukuran panjang ikan dan Length at first maturity

Indikator ukuran saat pertama kali matang gonad (Length at first maturity) spesies ikan hasil tangkapan diperoleh dari studi literatur beberapa hasil penelitian length at first maturirity ikan tuna di Samudera Hindia. Kemudian dilakukan Tabel 1 Jenis data dan metode pengumpulannya

No Jenis Data Metode Pengumpulan Keterangan

1 Produksi rawai tuna 10 3 Harga ikan rata- rata Wawancara dengan purposive

sampling

Data primer 4 Biaya penangkapan Wawancara dengan purposive

sampling

Data primer 5 Unit & metode

penangkapan Wawancara dan pengamatan langsung

Data primer 6 Panjang dan bobot ikan Pengukuran sampel secara

acak

5 perbandingan antara panjang ikan dengan panjang saat pertama kali matang gonad untuk mengetahui persentase ikan yang belum layak tangkap.

Hubungan Panjang-Bobot Ikan Hasil Tangkapan

Pengukuran panjang-bobot ikan hasil tangkapan dilakukan pada beberapa kapal rawai tuna. Pengukuran panjang ikan tuna menggunakan panjang cagak (fork length), sedangkan ikan pedang-pedang (swordfish) menggunakan lower jaw to fork length (LJFL). Panjang cagak merupakan panjang dari ujung mulut ikan sampai pangkal cagak ekor ikan. LJFL merupakan panjang ikan dari rahang bawah sampai dengan pangkal cagak ekor ikan.

Persamaan umum hubungan panjang-bobot adalah W=aLb, dengan W=bobot ikan (kg) dan L=panjang ikan (cm), sedangkan a dan b adalah konstanta regresi hubungan panjang dan bobot ikan. Nilai a dan b didapatkan dari persamaan ln W= ln a + b ln L. Logaritma ini menunjukan nilai yang linier. Nilai b merupakan konstanta pangkat yang menunjukkan pola pertumbuhan ikan. Hubungan konstanta regresi panjang dan bobot memungkinkan untuk membandingkan individu dalam satu populasi maupun antar populasi (Hile 1936 dalam Effendi 1997) :

(1) Nilai b=3 menunjukkan pola pertumbuhan bersifat isometrik, yaitu ikan mempunyai bentuk tubuh yang tidak berubah atau pertambahan panjang ikan seimbang dengan pertambahan bobotnya;

(2) Nilai b≠3 menunjukkan pola pertumbuhan bersifat allometrik, yaitu:

a) b>3 maka pertumbuhan bersifat allometrik positif, dengan pertumbuhan bobot lebih cepat dari pertumbuhan panjangnya, menunjukkan keadaan ikan yang gemuk;

b) b<3 maka pertumbuhan bersifat allometrik negatif, dengan pertumbuhan panjang lebih cepat dari pertumbuhan bobotnya, menunjukkan keadaan ikan yang kurus.

Catch per Unit Effort (CPUE)

Catch per Unit Effort (CPUE) merupakan perbandingan antara produksi dari suatu unit penangkapan ikan dengan jumlah pengusahaan (trip) dalam kurun waktu satu tahun. Catch per Unit Effort didapatkan dengan rumus berikut (Zulbainarni 2012) :

dimana :

CPUE = Catch Per Unit Effort (ton/trip) ht = hasil tangkapan per tahun (ton)

Et = jumlah upaya penangkapan per tahun (trip)

Analisis Produksi Maksimum Lestari

6

| |

dimana :

[( ) ( )]

( )

[ ( )]

a dan b adalah konstanta regresi antara CPUE dan upaya penangkapan, dengan c adalah biaya (diasumsikan konstan), dan p adalah harga dari fungsi produksi (diasumsikan konstan).

Dalam kondisi keseimbangan, perubahan stok sumberdaya ikan sama dengan nol sehingga diperoleh hubungan laju pertumbuhan biomassa ikan dengan volume hasil tangkapan (Schaefer 1954 dalam Zulbainarni 2012).

Hubungan antara biomassa ikan dengan tingkat upaya tangkap didapatkan melalui substitusi matematika sehingga diperoleh hubungan antara fungsi produksi lestari dengan upaya penangkapan model Schaefer (1954) dalam Zulbainarni (2012), yang secara matematis dapat ditulis :

dapat disederhanakan menjadi :

dimana :

Tingkat upaya tangkap untuk mencapai produksi maksimum lestari (EMSY)

diketahui dengan menyamakan turunan pertama dari persamaan

7

a dan b adalah intercept dan slope dari hubungan linear antara hasil tangkapan per unit upaya (CPUE) dan upaya penangkapan.

Analisis Model Bioekonomi

Analisis ekonomi dari pengusahaan sumberdaya tuna dilakukan dengan mencari selisih dari keseluruhan penerimaan (total revenue) dengan jumlah biaya yang di keluarkan dalam melakukan usaha penangkapan (total cost) (Zulbainarni 2012). Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

dimana : π = keuntungan

p = rata-rata harga ikan/kg (Rp/kg) h = volume produksi (kg)

c = rata-rata biaya per trip (Rp/trip) E = upaya penangkapan (trip)

Analisis bioekonomi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan stok pada kondisi perikanan lestari (MSY) serta potensi ekonomi yang dikenal dengan maximum economic yield (MEY), sehingga diketahui apakah terjadi perubahan profitability atau rente ekonomi dari aktivitas penangkapan rawai tuna. Secara umum analisis bioekonomi dapat menggunakan rumus pada Tabel 2. Untuk menghitung persamaan dalam Tabel 2 diperlukan data sebagai berikut:

c = rata-rata biaya per satuan upaya (Rp/trip)

E = jumlah upaya dari seluruh alat tangkap (trip/tahun) K = daya dukung lingkungan

p = rata-rata harga ikan(Rp/kg) q = koefisien penangkapan

Tabel 2 Rumus bioekonomi model statis (Gordon 1954 dalam Zulbainarni 2012)

Parameter MSY MEY OA

X

H

E

8

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Penangkapan Rawai Tuna

Unit penangkapan rawai tuna terbagi menjadi tiga komponen yaitu alat tangkap, nelayan, dan kapal. Alat tangkap rawai tuna terdiri dari beberapa bagian diantaranya :

a. Pelampung

Pelampung pada alat tangkap rawai tuna terdiri atas dua jenis yaitu pelampung bola, dan pelampung radio (radio bouy). Pelampung bola berwarna putih atau jingga sehingga memudahkan pencarian alat tangkap pada saat hauling. Pelampung radio terdiri atas antena dan lampu yang berkelap-kelip;

b. Tali utama (main line)

Tali utama terdiri atas beberapa tali yang disambung. Sebelum proses setting tali utama biasanya disimpan dalam karung. Satu unit alat tangkap rawai tuna terdiri atas 21-22 karung tali utama dengan panjang total mencapai 30.000 meter;

c. Tali cabang (branch line)

Tali cabang biasanya terdiri atas dua atau tiga jenis tali yaitu tali cabang utama (10 – 15 m), skiyama (5 – 10 m), dan tali pancing (2 – 5 m);

d. Snap

Snap merupakan alat yang dipasang di ujung atas tali cabang utama dan disangkutkan di dekat sambungan antara dua tali utama. Snap memudahkan pemasangan tali cabang pada saat setting;

e. Mata pancing

Mata pancing yang digunakan terbuat dari baja dan dilapisi timah putih dengan nomor 4, 5, dan 6;

f. Tali pelampung

Tali pelampung berfungsi untuk mengaitkan tali utama dengan pelampung serta untuk menentukan kedalaman alat tangkap rawai tuna. Panjang tali pelampung sekitar 15 - 20 m;

g. Alat bantu penangkapan

Alat bantu penangkapan rawai tuna diantaranya line hauler, side roller, radio direction finder (RDF), GPS, dan ganco. Line hauler berfungsi untuk menggulung tali utama. Side roller berfungsi untuk menghindari gesekan antara tali utama dan badan kapal, selain itu side roller berfungsi agar tali utama tidak kusut. RDF dan GPS merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menentukan posisi alat tangkap rawai tuna saat hauling. Ganco digunakan untuk menaikan hasil tangkapan ke atas kapal.

9

Kapal rawai tuna yang mendaratkan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu berukuran 20-100 GT. Ukuran kapal rawai tuna yang mendominasi adalah ukuran 20-50 GT. Karakteristik kapal rawai tuna di PPN Palabuhanratu diantaranya: a. Dek haluan terbuka lebar untuk mempermudah proses hauling dan

penyimpanan ikan hasil tangkapan;

b. Palka terdapat di dek bagian depan yang dilengkapi dengan freezer;

c. Terdapat bagian dinding kapal yang dapat dibuka di haluan sebelah kanan sehingga memudahkan hauling dan transfer hasil tangkapan;

d. Line hauler dan side roller diletakan secara permanen di bagian haluan sebelah kanan, sehingga proses hauling hasil tangkapan dilakukan di haluan sebelah kanan;

e. Terdapat ruangan khusus mesin pendingin di bagian haluan kapal;

f. Haluan sebelah kiri digunakan untuk meletakan radio bouy dan drum air tawar; g. Peletakan alat tangkap dalam karung-karung dan di susun di sisi kiri kapal dari bagian tengah sampai buritan kapal, sehingga setting alat tangkap dilakukan dari sisi sebelah kiri;

h. Dapur terletak di bagian buritan sebelah kanan;

i. Mesin terdiri dari tiga mesin yaitu dua mesin untuk menggerakan kapal yang dihidupkan bergantian, dan satu mesin merupakan mesin untuk listrik (genset); j. Terdapat sekoci kecil untuk memindahkan logistik dan hasil tangkapan dari

kapal operasi ke kapal pengumpul;

k. Kamar ABK terletak di dek bagian belakang di atas ruang mesin; l. Alat navigasi dan komunikasi dilengkapi dengan GPS dan radio.

10

Nelayan kapal rawai tuna berjumlah 8-10 orang untuk kapal pengumpul dan 12-14 orang untuk kapal operasi. Pembagian tugas nelayan dalam satu kapal rawai tuna adalah sebagai berikut :

a. Kapten kapal (tekong), bertanggung jawab memimpin semua pekerjaan di atas kapal dan pencarian daerah penangkapan ikan;

b. Asisten tekong, bertanggung jawab mengemudikan kapal saat proses hauling; c. Kepala kamar mesin, bertanggung jawab atas semua bagian mesin kapal

mulai dari perawatan sampai perbaikan;

d. Juru masak atau koki, bertanggung jawab mempersiapkan makanan untuk seluruh nelayan diatas kapal;

e. Bagian pemrosesan, bertanggung jawab membuang insang dan isi perut ikan tuna;

f. Side roller man, bertanggung jawab saat penarikan tali utama dengan menggunakan side roller dan line hauler agar tali pancing tidak kusut dan pemasangan umpan saat setting alat tangkap;

g. Asisten side roller man, membantu pekerjaan side roller man;

h. ABK dek, bertanggung jawab menggulung tali cabang dan menaikan ikan saat hauling serta melakukan setting alat tangkap.

Metode Operasi Penangkapan Rawai Tuna

Metode operasi penangkapan rawai tuna terdiri atas proses setting, drifting, dan hauling. Proses setting dilakukan setelah kapal berada di daerah penangkapan dengan instruksi tekong, sebelum setting dilakukan berbagai persiapan sudah dilakukan ABK meliputi penyiapan umpan, tali utama, tali cabang, radio bouy, pelampung dan penyambungan tali utama dengan line thrower. Proses setting dilakukan pada pukul 07.00-13.00 di buritan kapal. Setting diawali dengan penurunan radio bouy disertai pencatatan lokasi setting yang tertera pada GPS. Line thrower dihidupkan dan tali utama dibuang disertai pemasangan umpan dan pemasangan tali cabang pada tali utama serta pelemparan tali cabang. Pemasangan radio bouy dilakukan di setiap penurunan lima karung tali utama, sedangkan pelampung dipasang pada tali utama yang terdapat dua tali cabang. Radio bouy yang dipasang sebanyak 5-6 buah dan total tali utama yang dihanyutkan untuk satu kali setting berjumlah 21-22 karung.

sumber : Suhendra (1991)

11 Proses setelah setting adalah drifting atau penghanyutan alat tangkap rawai tuna. Proses penghanyutan memakan waktu sekitar 5-6 jam. Sambil menunggu proses penghanyutan, kapal dalam posisi diam dan seluruh ABK beristirahat. Saat hauling yang pertama kali dilakukan adalah pencarian alat tangkap. Pencarian alat tangkap dilakukan dengan alat bantu RDF dan GPS. RDF berfungsi untuk mendeteksi keberadaan alat tangkap dengan menangkap sinyal dari radio bouy yang telah memiliki nomer seri tertentu. Pencarian alat tangkap dengan RDF mengikuti dua sinyal yaitu penujuk arah (kompas RDF) dan sinyal cahaya dari lampu LED, semakin banyak lampu LED yang menyala berarti keberadaan alat tangkap semakin dekat. Posisi alat tangkap ditunjukan oleh kompas petunjuk pada RDF. GPS berfungsi untuk menandai posisi ketika alat tangkap dihanyutkan dan posisi ketika alat tangkap ditarik ke atas kapal.

Pencarian alat tangkap berlangsung sekitar 1-2 jam. Setelah alat tangkap ditemukan yang pertama kali diangkat adalah radio bouy. Penarikan alat tangkap menggunakan bantuan line hauler dan side roller. Line hauler berfungsi untuk menggulung main line, sedangkan branch line penggulungannya dilakukan secara bergantian oleh ABK dek. Proses penarikan tali pancing dilaksanakan di dek depan sebelah kanan. Saat ikan tuna tersangkut mata pancing ikan tuna dinaikan ke atas dengan menggunakan alat bantu ganco agar ikan tuna tidak terlepas kembali, setelah dinaikan ke atas dek ikan tuna menjadi tanggung jawab bagian pemrosesan untuk dibuang insang dan isi perutnya. Ketika di atas dek, ikan tuna dilumpuhkan dengan menusukan benda runcing di bagian kepala, setelah ikan tuna mati bagian insang dan isi perut ditarik dan dibuang melalui celah insang setelah sebelumnya saluran anus dipotong. Ikan tuna yang telah diambil isi perut dan insangnya kemudian dibungkus plastik dan disimpan di freezer yang berisi air dingin.

12

Gambar 4 Skema kapal pengangkut hasil tangkapan rawai tuna

Aspek Biologi

Keragaman Hasil Tangkapan

13

Gambar 5 Indeks keragaman (H’) hasil tangkapan rawai tuna tahun 2012 Indeks keragaman Shanon Wiener (H’) hasil tangkapan rawai tuna bervariasi setiap bulannya dengan kisaran 1,60-2,42. Hasil tangkapan bulan Mei menunjukan nilai indeks keragaman tertinggi mencapai 2,42 diikuti dengan bulan April, Juni, dan Januari dengan nilai indeks keragaman masing-masing 2,29; 2,12; dan 2,07. Jumlah spesies hasil tangkapan pada bulan Januari, April, Mei, dan Juni berkisar 10-12 spesies, hal ini membuat indeks keragaman pada bulan tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang hanya memiliki indeks keragaman di bawah 2,0 dengan jumlah spesies kurang dari 10 spesies hasil tangkapan. Nilai indeks keragaman di atas menunjukan bahwa alat tangkap rawai tuna tidak selektif terhadap jenis ikan tuna saja namun juga menangkap spesies lain (bycatch).

Keragaman hasil tangkapan rawai tuna dipengaruhi oleh banyaknya hasil tangkapan sampingan (bycatch). Varghese et al. (2013a) mencatat bahwa terdapat 59 jenis ikan hasil tangkapan sampingan yang tertangkap dalam pengoperasian rawai tuna dengan komposisi hasil tangkapan sampingan terbanyak diantaranya Istiophorus platypterus (9,46%), Pteroplatytrygon violacea (9,11%), dan Coryphaena hippurus (7,54%). Indeks keragaman hasil tangkapan tuna longline di Arabian Sea, Bay of Bengal, dan perairan Andaman dan Nicobar masing-masing 2,35; 1,91; dan 2,42 (Varghese et al. 2013a).

Frekuensi Panjang Cagak dan LM (Length at First Maturity)

Pengukuran panjang cagak ikan tuna dilakukan pada bulan Juni 2013 dengan pangambilan sampel acak dari beberapa kapal rawai tuna yang mendaratkan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu. Secara keseluruhan sebaran frekuensi panjang cagak ikan tuna mata besar (Thunnus obessus) yang tertangkap pada bulan Juni 2013 dapat dilihat pada Gambar 6.

14

Gambar 6 Frekuensi panjang cagak ikan tuna mata besar Thunnus obessus ( Juni 2013;N=156 )

Ikan tuna mata besar (Thunnus obessus) yang tertangkap pada bulan Juni 2013 menyebar pada panjang cagak 82-171 cm dengan panjang cagak rata-rata 116,83 cm dan kisaran berat 12-98 kg. Ikan yang paling banyak tertangkap terdapat pada selang kelas 121-132 cm dengan jumlah mencapai 26 individu. Ikan tuna mata besar (Thunnus obessus) yang paling sedikit tertangkap berada pada kisaran panjang cagak 141-152 cm dengan jumlah 5 individu.

Perbandingan sebaran panjang ikan tuna mata besar (Thunnus obessus) dengan LM yang didapatkan dari beberapa penelitian di Samudera Hindia (Tabel 3) untuk mengetahui persentase jumlah ikan tuna mata besar yang belum layak tangkap, FL kurang dari LM. FL Ikan tuna mata besar kurang dari LM yang tertangkap pada bulan Juni 2013 adalah sebesar 41,02% dari jumlah 156 sampel berdasarkan nilai LM (Zhue et al. 2011), sedangkan untuk nilai LM (Nootmorn

Tabel 3 Length at first maturity (LM) ikan tuna mata besar (Thunnus obessus) di Samudera Hindia.

Kisaran FL (cm) N LM (cm) Lokasi Sumber

69 – 199 1313 110 WCTIO Zhu et al. (2011)

85.55 -174.82 381 86,85 -88,08 Eastern Indian

Ocean Nootmorn (2004) 48 -174 4045 86.6-102,4 Indian Ocean Farley et al. (2003)

15

Gambar 7 Frekuensi panjang cagak ikan tuna sirip kuning Thunnus albacares (Juni 2013;N=138)

Ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) yang tertangkap pada bulan Juni 2013 menyebar pada panjang cagak 93-172 cm dengan panjang cagak rata-rata 129,04 cm dan kisaran berat 16-90 kg. Selang kelas 120-127 cm merupakan selang kelas dengan jumlah paling banyak tertangkap mencapai 41 individu. Jumlah ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) yang tertangkap dalam jumlah sedikit berada pada selang kelas 93-100, 165-172, dan 156-163 cm dengan jumlah masing-masing 1, 3, dan 6 individu.

Panjang pertama kali matang gonad ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) didapatkan dari beberapa penelitian reproduksi ikan tuna sirip kuning di Samudera Hindia. Berdasarkan nilai LM (Zudaire et al. 2010) didapatkan bahwa ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) yang tertangkap pada bulan Juni 2013 tidak ada satu pun dari 138 sampel yang belum layak tangkap. Nilai LM (Zhu et al. 2008) yang dibandingkan dengan nilai FL sampel ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) hanya 0,72% saja ikan tuna sirip kuning yang belum layak tangkap.

Tabel 4 Length at first maturity (LM) ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) di Samudera Hindia

Kisaran FL (cm) N LM (cm) Lokasi Sumber

30-161 1561 77,8 WCTIO Zudaire et al.

(2010)

78- 158 1023 101 -110 WCTIO Zhu et al. (2008) Keterangan: N= jumlah sampel, FL= Fork Length, LM=Length at First Maturity

16

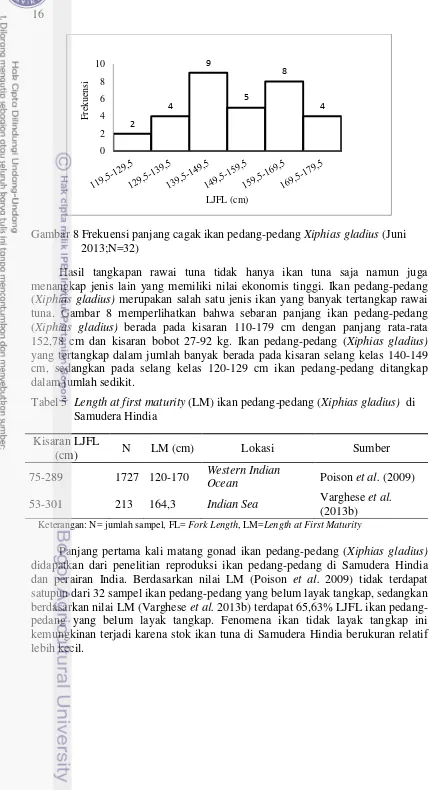

Gambar 8 Frekuensi panjang cagak ikan pedang-pedang Xiphias gladius (Juni 2013;N=32)

Hasil tangkapan rawai tuna tidak hanya ikan tuna saja namun juga menangkap jenis lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ikan pedang-pedang (Xiphias gladius) merupakan salah satu jenis ikan yang banyak tertangkap rawai tuna. Gambar 8 memperlihatkan bahwa sebaran panjang ikan pedang-pedang (Xiphias gladius) berada pada kisaran 110-179 cm dengan panjang rata-rata 152,78 cm dan kisaran bobot 27-92 kg. Ikan pedang-pedang (Xiphias gladius) yang tertangkap dalam jumlah banyak berada pada kisaran selang kelas 140-149 cm, sedangkan pada selang kelas 120-129 cm ikan pedang-pedang ditangkap dalam jumlah sedikit.

Panjang pertama kali matang gonad ikan pedang-pedang (Xiphias gladius) didapatkan dari penelitian reproduksi ikan pedang-pedang di Samudera Hindia dan perairan India. Berdasarkan nilai LM (Poison et al. 2009) tidak terdapat satupun dari 32 sampel ikan pedang-pedang yang belum layak tangkap, sedangkan berdasarkan nilai LM (Varghese et al. 2013b) terdapat 65,63% LJFL ikan pedang-pedang yang belum layak tangkap. Fenomena ikan tidak layak tangkap ini kemungkinan terjadi karena stok ikan tuna di Samudera Hindia berukuran relatif lebih kecil.

Tabel 5 Length at first maturity (LM) ikan pedang-pedang (Xiphias gladius) di Samudera Hindia

Kisaran LJFL

(cm) N LM (cm) Lokasi Sumber

75-289 1727 120-170 Western Indian

Ocean Poison et al. (2009)

53-301 213 164,3 Indian Sea Varghese et al.

17

Hubungan Panjang-Bobot Ikan Hasil Tangkapan

Hubungan panjang-bobot hasil tangkapan rawai tuna diketahui dengan menggunakan regresi dari nilai panjang cagak (cm) dan bobot (kg) dari tiga jenis ikan utama yang tertangkap rawai tuna. Model regresi antara panjang cagak dan bobot ikan tuna mata besar (Thunnus albacares) pada bulan Juni 2013 adalah W = 2E-05L2,982 dengan model linear ln W = -10,66 + 2,982 ln L dan nilai R2 = 99,9% (Gambar 9). Model ini berlaku untuk kisaran panjang ikan tuna mata besar 82-171 cm. Nilai b yang didapatkan dari hubungan panjang-bobot ikan tuna mata besar yang didaratkan di PPN Palabuhanratu adalah 2,982. Nilai b kurang dari 3 menunjukan bahwa pola pertumbuhan ikan tuna mata besar yang didaratkan di PPN Palabuhanratu bersifat allometrik negatif dengan pertumbuhan panjang lebih cepat dibandingkan pertambahan bobot (Effendie 1997). Hal ini sama dengan hasil beberapa penelitian ikan tuna mata besar di Samudera Hindia Zhu et al. (2010); Faizah (2010) (Tabel 6).

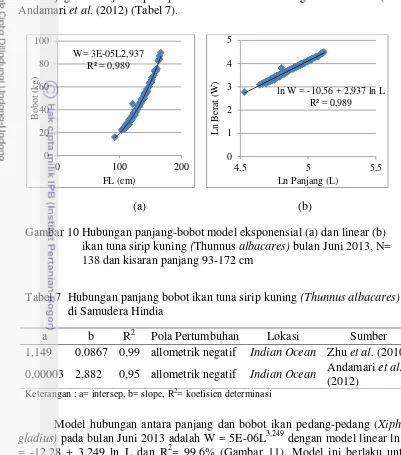

Model hubungan antara panjang dan bobot ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) pada bulan Juni 2013 adalah W= 3E-05L2,937 dengan model linear ln W = -10,56 + 2,937 ln L dan R2= 98,9% (Gambar 10). Model ini berlaku untuk kisaran panjang ikan tuna sirip kuning 93-172 cm. Sama seperti ikan tuna mata besar, hubungan panjang-bobot ikan tuna sirip kuning juga memiliki nilai b kurang dari 3 yaitu 2,937. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ikan tuna sirip Tabel 6 Hubungan panjang bobot ikan tuna mata besar (Thunnus obessus) di

Samudera Hindia

a b R2 Pola Pertumbuhan Lokasi Sumber

1,13 1,25 0,98 allometrik negatif Indian Ocean Zhu et al. (2010) 0,038 2,86 0,96 allometrik negatif Indian Ocean Faizah (2010)

Keterangan : a= intersep, b= slope, R2= koefisien determinasi

(a) (b)

18

kuning yang didaratkan di PPN Palabuhanratu bersifat allometrik negatif (Effendie 1997). Hasil beberapa penelitian ikan tuna sirip kuning di Samudera Hindia juga menunjukan pola pertumbuhan allometrik negatif Zhu et al. (2010); Andamari et al. (2012) (Tabel 7).

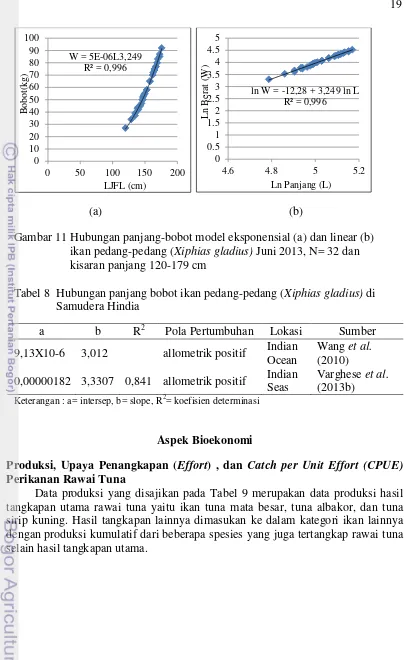

Model hubungan antara panjang dan bobot ikan pedang-pedang (Xiphias gladius) pada bulan Juni 2013 adalah W = 5E-06L3,249 dengan model linear ln W = -12,28 + 3,249 ln L dan R2= 99,6% (Gambar 11). Model ini berlaku untuk kisaran panjang ikan pedang-pedang (Xiphias gladius) 120-179 cm. Berbeda dengan ikan tuna sirip kuning dan ikan tuna mata besar, ikan pedang-pedang memiliki nilai b lebih besar dari 3 yaitu 3,249. Hal ini menunjukan bahwa pola pertumbuhan ikan pedang-pedang adalah allometrik positif (Effendie 1997). Hasil beberapa penelitian ikan pedang-pedang di Samudera Hindia juga menunjukan pola pertumbuhan allometrik positif Wang et al. (2010); Varghese et al. (2013b) (Tabel 8).

Tabel 7 Hubungan panjang bobot ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) di Samudera Hindia

a b R2 Pola Pertumbuhan Lokasi Sumber

1,149 0,0867 0,99 allometrik negatif Indian Ocean Zhu et al. (2010) 0,00003 2,882 0,95 allometrik negatif Indian Ocean Andamari et al.

(2012)

Keterangan : a= intersep, b= slope, R2= koefisien determinasi

(a) (b)

Gambar 10 Hubungan panjang-bobot model eksponensial (a) dan linear (b) ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) bulan Juni 2013, N= 138 dan kisaran panjang 93-172 cm

19 sirip kuning. Hasil tangkapan lainnya dimasukan ke dalam kategori ikan lainnya dengan produksi kumulatif dari beberapa spesies yang juga tertangkap rawai tuna selain hasil tangkapan utama.

Tabel 8 Hubungan panjang bobot ikan pedang-pedang (Xiphias gladius) di Samudera Hindia

a b R2 Pola Pertumbuhan Lokasi Sumber

9,13X10-6 3,012 allometrik positif Indian Ocean

Wang et al. (2010) 0,00000182 3,3307 0,841 allometrik positif Indian

Seas

Varghese et al. (2013b)

Keterangan : a= intersep, b= slope, R2= koefisien determinasi

(a) (b)

20

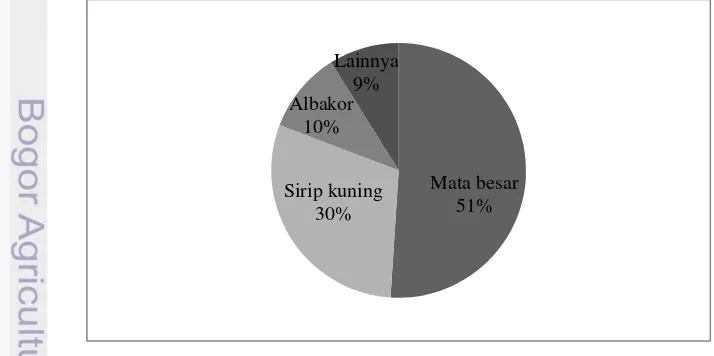

Produksi rawai tuna 10 tahun terakhir menunjukan nilai yang fluktuatif dari beberapa jenis ikan hasil tangkapan (Tabel 9). Rata-rata produksi tuna mata besar di PPN Palabuhanratu sebesar 1105 ton/tahun dengan produksi tertinggi 2466 ton pada tahun 2010 dan produksi terendah pada tahun 2003 yang hanya mencapai 70 ton. Produksi ikan tuna albakor setiap tahunnya tidak sebesar ikan tuna mata besar. Produksi rata-rata ikan tuna albakor hanya 224 ton/tahun dengan produksi tertinggi pada tahun 2010 sebesar 512 ton dan produksi terendah hanya mencapai 23 ton pada tahun 2008. Ikan tuna sirip kuning merupakan ikan tuna dengan produksi rata-rata terbesar kedua setelah ikan tuna mata besar yang mencapai 645 ton/tahun. Produksi ikan tuna sirip kuning tertinggi sebesar 1267 ton pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2003 yang hanya mencapai 111 ton. Produksi ikan hasil tangkapan rawai tuna lainnya rata-rata sebesar 193 ton/tahun dengan produksi tertinggi sebesar 559 ton pada tahun 2010 dan terendah sebesar 11 ton pada tahun 2004.

Gambar 12 Proporsi rata-rata hasil tangkapan rawai tuna tahun 2003-2012 Mata besar

51% Sirip kuning

30% Albakor

10% Lainnya

9%

Tabel 9 Produksi (ton) rawai tuna tahun 2003-2012 (PPN Palabuhanratu 2012)

Tahun Produksi (Ton) Total (ton)

Mata besar Sirip kuning Albakor Lainnya

2003 70 111 251 51 483

2004 93 545 51 11 700

2005 268 984 129 37 1418

2006 547 510 144 41 1242

2007 1222 554 59 157 1992

2008 1366 450 23 128 1967

2009 1183 193 107 163 1647

2010 2466 1155 512 559 4692

2011 1727 678 493 447 3345

2012 2111 1267 466 335 4178

21 Hasil tangkapan rawai tuna terdiri dari hasil tangkapan utama dan hasil tangkapan sampingan. Hasil tangkapan utama rawai tuna diantaranya tuna mata besar, tuna sirip kuning dan albakor dengan proporsi rata-rata masing-masing 51%, 30%, dan 10% (Gambar 12). Hasil tangkapan sampingan rawai tuna diantaranya adalah ikan cucut anjing, cucut laek, cucut lanyam, layaran, lemadang, cakalang, eteman, ikan pedang-pedang, setuhuk loreng, dan tenggiri dengan proporsi total rata-rata 9%.

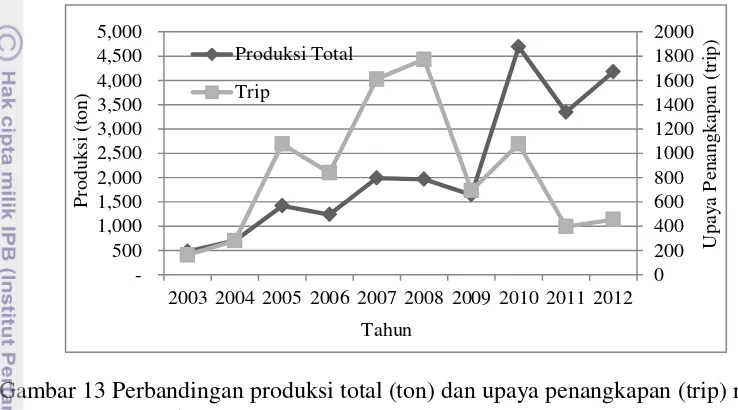

Gambar 13 Perbandingan produksi total (ton) dan upaya penangkapan (trip) rawai tuna tahun 2003-2012

Produksi total (ton) dan upaya penangkapan (trip) rawai tuna dari tahun 2003-2012 yang disajikan pada Gambar 13 menunjukan nilai yang fluktuatif. Produksi total tertinggi sebesar 4692 ton dan terendah sebesar 483 ton, masing-masing pada tahun 2010 dan 2003. Upaya penangkapan tertinggi sebesar 1773 trip dan terendah sebesar 164 trip, masing-masing pada tahun 2008 dan 2003. Hubungan antara produksi dan upaya penangkapan pada umumnya menunjukan nilai yang positif pada tahun 2003-2012 kecuali tahun 2008 menunjukan hubungan negatif antara upaya penangkapan dan produksi. Korelasi positif menunjukan bahwa peningkatan upaya penangkapan akan meningkatkan produksi total.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

22

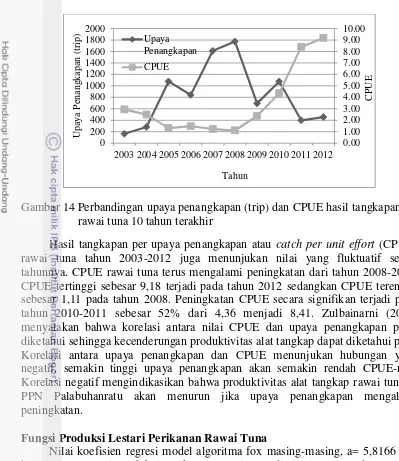

Gambar 14 Perbandingan upaya penangkapan (trip) dan CPUE hasil tangkapan rawai tuna 10 tahun terakhir

Hasil tangkapan per upaya penangkapan atau catch per unit effort (CPUE) rawai tuna tahun 2003-2012 juga menunjukan nilai yang fluktuatif setiap tahunnya. CPUE rawai tuna terus mengalami peningkatan dari tahun 2008-2012. CPUE tertinggi sebesar 9,18 terjadi pada tahun 2012 sedangkan CPUE terendah sebesar 1,11 pada tahun 2008. Peningkatan CPUE secara signifikan terjadi pada tahun 2010-2011 sebesar 52% dari 4,36 menjadi 8,41. Zulbainarni (2012) menyatakan bahwa korelasi antara nilai CPUE dan upaya penangkapan perlu diketahui sehingga kecenderungan produktivitas alat tangkap dapat diketahui pula. Korelasi antara upaya penangkapan dan CPUE menunjukan hubungan yang negatif, semakin tinggi upaya penangkapan akan semakin rendah CPUE-nya. Korelasi negatif mengindikasikan bahwa produktivitas alat tangkap rawai tuna di PPN Palabuhanratu akan menurun jika upaya penangkapan mengalami peningkatan.

Fungsi Produksi Lestari Perikanan Rawai Tuna

Nilai koefisien regresi model algoritma fox masing-masing, a= 5,8166 dan b= 0,0028. Fungsi produksi perikanan rawai tuna di perairan Samudera Hindia adalah h=5,8166E-0,0028E2. Persamaan tersebut menghasilkan hubungan kuadratik dengan nilai produksi lestari 3041,52 ton dan upaya penangkapan lestari 1046 trip (Gambar 15). Produksi rata-rata rawai tuna tahun 2003-2012 adalah 2166,21 ton. Produksi rata-rata rawai tuna hanya sebesar 71,22% dari nilai produksi lestari. Produksi rawai tahun 2003-2009 masih berada di bawah produksi lestari. Produksi tahun 2010-2012 terus meningkat dengan produksi berada di atas produksi lestari yang masing-masing mencapai 4692, 3345, dan 4178 ton untuk

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

23

Gambar 15 Hubungan kuadratik antara upaya penangkapan dengan produksi rawai tuna di perairan Samudera Hindia

Biaya Penangkapan

Biaya penangkapan dalam analisis bioekonomi model Gordon-Schaefer didasarkan atas asumsi bahwa hanya faktor penangkapan yang perhitungkan dan dianggap konstan (Zulbainarni 2012), oleh karena itu biaya penangkapan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai variabel biaya per trip per armada dan dianggap konstan. Biaya penangkapan terbesar dikeluarkan untuk membeli solar dan gaji ABK dengan persentase masing-masing 65,94% dan 24,62% dari total seluruh biaya penangkapan.

Analisis Bioekonomi Perikanan Rawai Tuna

Analisis bioekonomi digunakan untuk menentukan tingkat pengusahaan maksimum bagi pelaku perikanan dengan memasukan faktor ekonomi (biaya penangkapan dan harga ikan) (Zulbainarni 2012). Aspek biologi penangkapan didapatkan dari perhitungan model algoritma fox (Tabel 11). Nilai q merupakan koefisien kemampuan tangkap, K merupakan daya dukung lingkungan, sedangkan r merupakan laju pertumbuhan alami dari populasi ikan.

2003

0 500 1000 1500 2000 2500

P

Tabel 10 Struktur biaya penangkapan rawai tuna di Samudera Hindia

Biaya Penangkapan Nilai (Rp) Persentase (%)

Solar 112.500.000 65,94

Per trip dan per armada 170.600.000 100,00

24

Analisis bioekonomi ditujukan untuk mengetahui pengusahaan sumberdaya hasil tangkapan rawai tuna yang optimal. Analisis bioekonomi dalam penelitian ini menggunakan biomassa total model Schaefer dengan membandingkan empat kondisi pengusahaan yaitu pada kondisi Maximum Suistainable Yield (MSY), Maximum Economic Yield (MEY), Open Access (OA), dan pengusahaan aktual rata-rata perikanan rawai tuna tahun 2003-2012.

Gambar 16 Perbandingan produksi rawai tuna pada setiap kondisi pengusahaan tahun 2003-2012 di perairan Samudera Hindia

Produksi hasil tangkapan pada kondisi pengusahaan MSY di perairan Samudera Hindia tahun 2003-2012 sebesar 3041,52 ton (Gambar 16). Hasil tangkapan ini lebih besar dibandingkan dengan kondisi pengusahaan MEY dan OA yang masing-masing sebesar 2481,14 ton dan 2980,60 ton. Hasil tangkapan perikanan rawai tuna pada kondisi MSY merupakan hasil tangkapan maksimum lestari, jika hasil tangkapan aktual melebihi hasil tangkapan ini, maka akan mengakibatkan sumberdaya ikan tidak berkelanjutan. Produksi hasil tangkapan pada pengusahaan aktual rata-rata perikanan rawai tuna tahun 2003-2012 sebesar 71,22% dari produksi lestari. Fauzi (2010) menyatakan bahwa tangkap lebih secara biologi (biological overfishing) merupakan penangkapan ikan yang melebihi stok sumberdaya, sehingga kemampuan stok untuk memproduksi pada tingkat MSY menurun. Produksi hasil tangkapan pada pengusahaan aktual rata-rata tahun 2003-2012 belum mengarah pada biological overfishing karena nilai produksi aktual masih di bawah produksi lestari. ISSF (2012) mencatat bahwa sumberdaya tuna di Samudera Hindia dengan jenis ikan tuna mata besar dan sirip

2481.14 Tabel 11 Parameter biologi model algoritma fox

25 kuning belum mengalami biological overfishing, namun pada jenis tuna albakor telah mengalami biological overfishing

Gambar 17 Perbandingan upaya penangkapan dan produksi rawai tuna pada setiap kondisi pengusahaan tahun 2003-2012 di perairan Samudera Hindia Upaya penangkapan pada kondisi OA lebih besar dibandingkan dengan kondisi pengusahaan MSY, MEY, maupun pengusahaan aktual yaitu sebesar 1194 trip. Besarnya upaya penangkapan pada kondisi pengusahaan OA dikarenakan tidak ada batasan bagi individu atau kelompok keluar masuk ke dalam industri penangkapan, artinya setiap individu bebas memanfaatkan sumberdaya ikan (Zulbainarni 2012). Upaya penangkapan yang tinggi tidak selalu berkorelasi positif dengan produksi yang tinggi pula karena jika dimanfaatkan melebihi MSY maka akan terjadi penurunan stok yang berdampak juga pada penurunan produksi (Fauzi 2010). Upaya penangkapan pada kondisi pengusahaan OA hanya menghasilkan produksi lebih kecil dibandingkan pada pengusahaan MSY dengan upaya penangkapan MSY hanya sebesar 1046 trip (Gambar 17). Zulbainarni (2012) menyatakan bahwa economic overfishing akan terjadi jika rasio input aktual melebihi rasio output yang dihasilkan pada penangkapan sumberdaya ikan. Kondisi pengusahaan aktual rata-rata tahun 2003-2012 sebesar 837 trip menunjukan nilai upaya penangkapan yang lebih besar dibandingkan nilai upaya penangkapan pada kondisi MEY. Hal ini menunjukan bahwa pengusahaan tuna di perairan Samudera Hindia yang didaratkan di PPN Palabuhanratu telah mengarah pada terjadinya economical overfishing. Kondisi pengusahaan aktual menunjukan kondisi penangkapan yang tidak efektif karena dengan upaya penangkapan yang besar hanya menghasilkan produksi tangkapan dengan volume yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi pengusahaan lainnya. Kondisi pengusahaan harusnya diarahkan pada MEY agar pengusahaan lebih optimal. Upaya penangkapan aktual di PPN Palabuhanratu harus dikurangi 240 trip agar berada pada upaya penangkapan MEY. Pengurangan upaya penangkapan dapat dilakukan dengan pembatasan izin penangkapan sumberdaya tuna yang dikelola oleh pemerintah agar economical overfishing dapat diatasi.

26

Gambar 18 Perbandingan rente rawai tuna dan upaya penangkapan pada setiap kondisi pengusahaan tahun 2003-2012 di perairan Samudera Hindia Kondisi pengusahaan yang menghasilkan rente ekonomi paling besar adalah kondisi pengusahaan MEY yaitu sebesar Rp 67.704.000.000,- . Rente ekonomi yang besar pada kondisi pengusahaan MEY disebabkan oleh efektivitas upaya penangkapan dan kelestarian stok sumberdaya. Efektivitas upaya penangkapan akan menurunkan biaya penangkapan sedangkan kelestarian stok sumberdaya akan menghasilkan produksi yang lebih besar. Pada kondisi OA terjadi total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan sehingga menghasilkan keuntungan normal (π=0). Fauzi (2010) menyebutkan bahwa economic overfishing merupakan situasi perikanan yang semestinya menghasilkan rente positif, namun ternyata menghasilkan rente yang nihil dikarenakan pemanfaatan dengan upaya penangkapan yang berlebihan (Gambar 18). Kondisi pengusahaan aktual rata-rata perikanan tuna di PPN Palabuhanratu mengarah pada economic overfishing karena menghasilkan rente yang jauh lebih kecil dibandingkan MEY. Kondisi economic overfishing akan mengancam kelestarian sumberdaya perikanan tuna yang dapat berakibat pada semakin menurunnya kesejahteraan nelayan rawai tuna itu sendiri. Pengelolaan perikanan tuna di PPN Palabuhanratu seharusnya diarahkan pada kondisi pengusahaan MEY dengan pembatasan upaya penangkapan dan peningkatan produksi melalui pengembangan teknologi pencarian daerah penangkapan dengan kepastian yang tinggi bukan dengan menambah armada penangkapan. Hal ini akan meningkatkan efektivitas penangkapan sehingga produksi akan meningkat dan biaya penangkapan akan berkurang dan dihasilkan rente yang optimum namun tetap menjaga kelestarian sumberdaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1) Berdasarkan parameter biologi hasil tangkapan rawai tuna di Samudera Hindia yang didaratkan di PPN Palabuhanratu kondisinya relatif beragam dengan indeks keragaman (H’) berkisar 1,60-2,42. Menurut indikator LM

27 terdapat hasil tangkapan belum layak tangkap dengan jumlah yang relatif besar (3,84% - 41,02%) untuk tuna mata besar (65,63%) untuk ikan pedang-pedang, sedangkan untuk ikan tuna sirip kuning relatif kecil dengan persentase 0,72% dari keseluruhan sampel. Pola pertumbuhan ikan tuna mata besar (b=2,982) dan sirip kuning (b=2,937) bersifat allometrik negatif sedangkan ikan pedang-pedang (b=3,249) sifat pertumbuhannya allometrik positif;

2) Potensi produksi lestari hasil tangkapan rawai tuna 3041,52 ton dengan upaya penangkapan lestari 1046 trip. Pengusahaan aktual perikanan tuna di PPN Palabuhanratu belum mengarah pada biological overfishing namun telah terjadi economical overfishing.

3) Optimalisasi bioekonomi dicapai pada tingkat upaya penangkapan 597 trip dengan hasil tangkapan 2481,14 ton dan rente ekonomi Rp 67.704.000.000,-.

Saran

1) Pengusahaan perikanan rawai tuna sebaiknya diarahkan pada kondisi pengusahaan MEY, agar diperoleh rente yang optimal namun tetap menjaga kelestarian sumberdaya dan efisiensi biaya penangkapan;

2) Pembatasan upaya penangkapan dan peningkatan produksi melalui pengembangan teknologi pencarian daerah penangkapan dengan kepastian yang tinggi bukan dengan menambah armada penangkapan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penangkapan;

3) Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai dampak aktivitas penangkapan rawai tuna terhadap ekosistem, sehingga dapat dijadikan acuan pengelolaan yang tidak hanya mengarah pada kondisi stok sumberdaya dan rente ekonomi saja namun tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

Andamari R, Hutapea JH, Prisantoso BI. 2012. Aspek Reproduksi Ikan Tuna Sirip Kuning (Thunnus albacares). Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. 4(1): 89-96. Bogor (ID): Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia.

Apsari W. 2011. Analisis Permintaan Ekspor Ikan Tuna Segar Indonesia di Pasar Internasional. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Effendie IM.1997. Biologi Perikanan. Jakarta (ID): Yayasan Dewi Sri

Faizah R. 2010. Biologi Reproduksi Ikan Tuna Mata Besar (Thunnus obessus) di Perairan Samudera Hindia. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor Farley J, Clear N, Leroy B, Davis T, Mc Pherson G. 2003. Age and Growth of

Bigeye Tuna (Thunnus obessus) from the Eastern and Western AFZ. Queensland (AU): Fisheries Research and Development Centre

Fauzi A. 2010. Ekonomi Perikanan. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka Utama

[ISSF] International Seafood Suistainability Foundation. 2012. Status of The World Fisheries Tuna. ISSF Technical Report 2012-04.Washington DC (USA): ISSF

Krebs CJ. 1989. Ecological Methodology. New York (USA): Harper and Row. Nootmarn P. 2004. Reproductive Biology of Bigeye Tuna in the Eastern Indian

28

Odum EP. 1971. Dasar-Dasar Ekologi. Samingan T, Srigandono B, penerjemah. Yogyakarta (ID): Gajah Mada University Press. Terjemahan dari Basic of Ecology

Poisson F, Fauvel C. 2009. Reproductive Dynamics of Swordfish (Xiphias gladius) in the Southwestern Indian Ocean (Reunion Island). Part 1: oocyte

development, sexual maturity and spawning. Aquatic Living Resources. 22

(2009): 45–58. Les Ulis Cedex A (FR): EDP Science

Schaefer MB. 1954.Some Aspects of the Dynamics of Populations Important to the Management of Commercial Marine Fisheries. Bulletin of Mathematical Biology. 53 (1-2): 253-279. La Jolla (CA): American Tropical Tuna Commission

Subani W, Barus. 1989. Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia. Jurnal Penelitian Perikanan Laut. Jakarta (ID): Balai Penelitian Perikanan Laut.

Suhendra. 1991. Studi tentang Desain dan Konstruksi Kapal Kayu Laminasi Tuna Longline 40 GT di Galangan Kapal PT Perikanan Samudera Besar Cabang Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Varghese SP, Vijayakumaran K, Gulati DK. 2013. Pelagic Megafauna Bycatch in the Tuna Longline Fisheries off India. Fishery Survey of India. Mumbai (IN): IOTC

Varghese SP, Vijayakumaran K, Anrose A, Mhatre VD. 2013. Biological Aspects of Swordfish, Xiphias gladius Linnaeus, 1758, Caught During Tuna Longline Survey in the Indian Seas. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13: 539-550. Trabzon (TR): Central Fisheries Research Institute

Wang SP, Lin CH, Chiang WC. 2010. Age and Growth Analysis of Swordfish (Xiphias gladius) in the Indian Ocean Based on the Specimens Collected by Taiwanese Observer Program. IOTC-2010-WPB-08

Wiyono ES, Yamada S, Tanaka E, Arimoto T, Kitakado T. 2006. Dynamics of Fishing Gear Allocation by Fishers in Small-Scale Coastal Fisheries of Pelabuhanratu Bay, Indonesia. Fisheries Management and Ecology 13:185–19. Tokyo (JP). Tokyo University of Marine and Science Technology.

Zhu GP, Dai X.J, Song LM, Xu LX. 2011. Size at Sexual Maturity of Bigeye Tuna Thunnus obesus (Perciformes: scombridae) in the Tropical Waters: a Comparative Analysis. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11: 149-156 (2011). Trabzon (TR): Central Fisheries Research Institute Zhu G, Xu L, Zhou Y, Song L. 2008. Reproductive Biology of Yellowfin Tuna T.

Albacares in the West-Central Indian Ocean. Journal of Ocean University of China7(3):327–332. China (CN): Springer

29 Zudaire I, Murua H, Grande M, Korta M, Arrizabalaga H, Areso J, Molina D. 2010. Reproductive Biology of Yellowfin Tuna (Thunnus albacares) in the Western and Central Indian Ocean.IOTC-WPTT. 48:25

30

31

Lampiran 1 Sebaran frekuensi panjang ikan tuna mata besar (Thunnus obessus) SK

Lampiran 2 Sebaran frekuensi panjang ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) SK

32

Lampiran 4 Produksi (kg) bulanan rawai tuna per jenis tahun 2012

Sumber : PPN Palabuhanratu (2012) Jenis Ikan

Produksi (kg)

33

Lampiran 5 Jumlah individu bulanan hasil tangkapan rawai tuna hasil konversi dari bobot produksi tahun 2012

Sumber : PPN Palabuhanratu (2012) Jenis Ikan

Individu (Ekor) Bobot

(kg)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Cakalang 22.913 38.394 26.688 6.082 3.721 20.172 32.019 29.360 18.111 26.728 40.499 28.521 3,28

Cucut Anjing - - - 4 3 2 2 - - 8 - - 25

Cucut Laek/Air 18 6 - 34 37 9 3 - - 3 - - 25

Cucut Lanyam 3 - - 3 23 - - - 25

Cucut Monyet 170 173 225 89 65 244 160 122 60 71 60 64 25

Eteman/koyo 376 468 188 90 46 329 84 191 219 374 329 300 10

Ikan Lainnya 8.831 6.525 5.954 3.055 3.402 26.091 10.844 3.707 2.101 3.741 4.802 6.199 5

Layaran 0 40 13 15 41 1 0 0 0 0 2 0 74,7

Lemadang 99 164 77 60 42 113 - 52 - 125 75 113 8,3

Pedang-pedang 311 429 146 182 202 374 217 126 98 307 123 176 59,9

Setuhuk Loreng 73 87 78 36 50 107 99 83 52 59 61 108 110

34

Lampiran 6 Produksi, upaya penangkapan, dan CPUE rawai tuna tahun 2003-2012

Tahun Produksi total (kg) Upaya penangkapan(Trip) CPUE

2003 483 164 2,9429451

Keterangan : CPUE = catch per unit effort

Lampiran 7 Analisis bioekonomi perikanan rawai tuna

Perhitungan Kondisi Pengusahaan

Lampiran 8 Perhitungan kurva yield-effort pengusahaan rawai tuna di PPN Palabuhanratu

Kurva Pengelolaan MSY Kurva Pengelolaan MSY

35

Lampiran 9 Analisis statistik model Algoritma Fox Regression Statistics

Multiple R 0,513968527

R Square 0,264163647

Adjusted R Square 0,172184103 Standard Error 2,702162757

Observations 10

Coefficients Standard

Error t Stat P-value

Lower 95%

Upper 95%

Lower 95,0%

Upper 95,0% Intercept 5,8166 1,6176 3,5958 0,0070 2,0864 9,5469 2,0864 9,5468676 X Variable 1 -0,0028 0,0016 -1,6947 0,1286 -0,0066 0,0010 -0,0066 0,0010032

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 20,97030787 20,970308 2,8719826 0,1285813 Residual 8 58,41346853 7,3016836

36

Lampiran 10 Perhitungan model Algoritma Fox

Tahun Prod (ton) Et (trip) CPUEt=Ut Ut+1 Et+1 Et*= (Et+Et+1)/2 z= (-a/b)-Et* z/Ut z/Ut+1 1/b

2003 483 164 2,9429 2,4897 281 222,5 1869 635,1112 750,7253 -359,5883

2004 700 281 2,4897 1,3163 1077 679 1413 567,3715 1073,1714 -359,5883

2005 1.418 1077 1,3163 1,4781 840 958,5 1133 860,8311 766,5720 -359,5883

2006 1.242 840 1,4781 1,2363 1611 1225,5 866 585,9391 700,5316 -359,5883

2007 1.992 1611 1,2363 1,1094 1773 1692 400 323,2092 360,2033 -359,5883

2008 1.967 1773 1,1094 2,3727 694 1233,5 858 773,5022 361,6599 -359,5883

2009 1.647 694 2,3727 4,3565 1077 885,5 1206 508,3305 276,8526 -359,5883

2010 4.692 1077 4,3565 8,4054 398 737,5 1354 310,8252 161,0980 -359,5883

2011 3.345 398 8,4054 9,1825 455 426,5 1665 198,0980 181,3342 -359,5883

2012 4.178 455 9,1825 227,5 1864 203,0059

x=(z/ut)+1/b y=(z/Ut+1)+1/b x/y abs x/y ln x/y (ln x/y)/z abs q

275,5229 391,1369 0,7044 0,7044 -0,3503869 -0,000187463 0,000187463

207,7831 713,5831 0,2912 0,2912 -1,233803916 -0,000873429 0,000873429

501,2428 406,9837 1,2316 1,2316 0,208317401 0,000183848 0,000183848

226,3508 340,9432 0,6639 0,6639 -0,409630206 -0,000472961 0,000472961 -36,3791 0,6150 -59,1575 59,1575 4,080203897 0,010210784 0,010210784 413,9139 2,0716 199,8085 199,8085 5,297359501 0,006173377 0,006173377 148,7421 -82,7357 -1,7978 1,7978 0,586562551 0,000486331 0,000486331 -48,7632 -198,4903 0,2457 0,2457 -1,403764461 -0,001036679 0,001036679 -161,4904 -178,2542 0,9060 0,9060 -0,098764978 -5,93148E-05 5,93148E-05

37

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1990 sebagai anak kedua dari empat bersaudara pasangan Abdul Rohim dan Herawaty. Penulis menjalani pendidikan menengah atas di SMA Negeri 31 Jakarta tahun 2006–2009. Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan pada tahun 2009.