Analisa Pengaruh Faktor – Faktor Sosial Budaya terhadap Pemanfaatan Pelayanan Posyandu lansia di Daerah Binaan Puskesmas Darussalam Medan

Hartati A. M. Simamora

Skripsi

Program Studi Ilmu Keperawatan F a k u l t a s K e d o k t e r a n

Judul : Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Budaya terhadap

Pemanfaatan Posyandu Lansia Di Daerah Binaan

Puskesmas Darussalam Medan

Peneliti : Hartati A. M. Simamora

Jurusan : Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara

Tahun akademik : 2006/ 2007

Pembimbing Penguji

………. ………Penguji I

(Ns. Achmad Fathi, S. Kep) (Ns. Achmad Fathi, S. Kep)

NIP. 132 307 956 NIP. 132 307 956

………Penguji II

(Jenni Purba, S. Kp, MNS)

NIP. 132 258 270

………Penguji III

(Ns. Ismayadi, S. Kep)

NIP. 132 299 798

Program Studi Ilmu Keperawatan telah menyetujui skripsi ini sebagai bagian dari

persyaratan kelulusan Sarjana Keperawatan.

………. ………

Erniyati, S. Kp, MNS Prof. Dr. Guslihan Dasa Tjipta, Sp. A(K)

NIP. 132 238 510 NIP. 140 105 363

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul

Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Budaya Terhadap Pemanfaatan Posyandu Lansia Di Daerah Binaan Puskesmas Darussalam Medan

Yang telah dipersiapkan oleh:

Hartati. A. M Simamora 021101037

Telah diperiksa dan disetujui untuk seminar

Dihadapan peserta seminar dan Komisi Penilaian Skripsi

Program Studi Ilmu Keperawatan

Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara

Oleh:

Dosen Pembimbing Skipsi

Ns. Achmad Fathi, S. Kep

Judul : Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Budaya terhadap Pemanfaatan Posyandu Lansia Di Daerah Binaan Puskesmas Darussalam Medan.

Peneliti : Hartati A. M. Simamora

Program : Pendidikan Ners

Tahun akademik : 2006/2007

ABSTRAK

Program pelayanan posyandu lansia adalah sebuah program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan lansia di masyarakat yang dijalankan oleh Puskesmas. Dalam memberikan pelayanan

Posyandu lansia sangat perlu petugas kesehatan untuk mengetahui unsur sosial budaya yang ada pada lansia tersebut karena faktor sosial budaya

lansia akan mempengaruhi perilaku sehat, perilaku untuk beresiko mendapat penyakit, perilaku mencari pelayanan kesehatan sebelum gejala

penyakit tambah buruk, keefektifan untuk memelihara kesehatan dan keikutsertaan dalam pengobatan terhadap penyakit.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan posyandu lansia, dan menganalisa faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi pemanfaatan posyandu lansia di wiyalah Binaan Puskesmas Darussalam Medan dengan menggunakan desain deskripsi korelasi. Sampel

diambil dari lansia yang berkunjung ke Puskesmas Darussalam Medan sebanyak 50 orang. Penentuan jumlah sampel berdasarkan tabel power analysis dengan power 0.80, level of significance 0.05 dan effect size 0.40. Sampel diambil dengan teknik convenience sampling. Karakteristik sampel

dideskripsikan dengan menggunakan analisa deskriptif untuk mengetahui frekuensi, persentase dan mean. Sedangkan untuk menganalisa pengaruh

faktor-faktor sosial budaya terhadap pemanfaatan posyandu lansia digunakan metode analisis korelasi regresi linear ganda. Pengolahan data

dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 12.0.

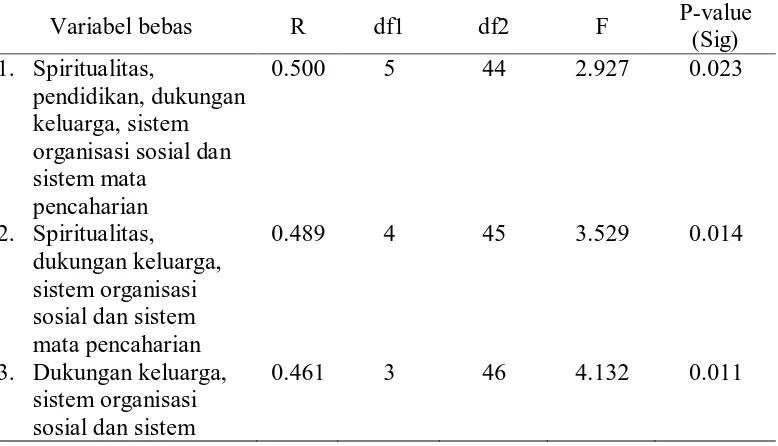

Hasil analisis regresi linier ganda dengan metode backward menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial budaya mempengaruhi pemanfaatan pelayanan posyandu lansia (pendidikan, dukungan keluarga, spiritualitas, organisasi sosial, dan mata pencaharian) berhubungan secara keseluruhan dengan nilai signifikan P adalah 0,023 dikatakan signifikan bila nilai P < 0.05, faktor sosial budaya yang paling mempengaruhi pemanfaatan pelayanan posyandu lansia adalah sistem mata pencahariaan. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,50, hal ini mengartikan bahwa pengaruh faktor-faktor sosial budaya terhadap pemanfaatan posyandu lansia positif dengan interpretasi memadai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan dan berkatNYA yang selalu menyertai penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Budaya terhadap Pemanfaatan Pelayanan Posyandu Lansia di Daerah Binaan Puskesmas Darussalam Medan”, yang merupakan

salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada

Bapak Ns. Achmad Fathi, S. Kep, selaku pembimbing skripsi saya yang telah

menyediakan waktu, arahan, dan masukan yang berharga dalam penulisan skripsi

ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk

itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Gontar A. Siregar,

Sp.PD-KGEH selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Medan, Bapak Prof. Dr. Guslihan Dasa Tjipta, Sp.A(K) selaku Kepala

Departemen Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas

Sumatera Utara Medan, Ibu Erniyati, S. Kp, MNS selaku Ketua Program Studi

Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan.

Ucapan terimakasih penulis juga kepada Ibu Ns. Nur Asiah, S. Kep selaku

Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi

kepada penulis, Ibu Jenni Purba, S. Kp, MNS selaku Dosen Penguji II dan Bapak

Ns. Ismayadi, S. Kep selaku Dosen Penguji III, dan seluruh staf pengajar beserta

staf administrasi di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara Medan. Penulis juga mengucapkan terimakasih

penelitian, Ibu Helmina selaku ketua program posyandu lansia beserta staf-stafnya

di Puskesmas Darussalam Medan yang selalu memberi masukan dan arahan

kepada penulis selama penelitian ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Ibu

Evi Karota Bukit, S. Kp, MNS yang membantu saya dalam memberi masukan dan

kritikan guna memperbaiki penelitian ini.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda

P.Simamaora dan Ibunda G. Pane tercinta yang menjadi motivasi dalam hidupku

yang selalu berdoa dan menyanyangiku, memberiku dorongan baik moril maupun

materiil. kakakku Sondang Simamora dan adek-adekku, serta semua keluarga

yang mendukungku dalam doa, memberikan motivasi dan perhatiannya dalam

penyelesaian skripsi ini.

Sahabat-sahabat terbaikku spesial Dahlia yang meluangkan waktumu

untuk selalu membantuku, Yesi, Eka, Merine yang selalu memberiku dorongan

dan semangat dan selalu menghibur aku dalam suka dan duka. Teman

seperjuanganku Imelda, Linda, Ida Risma, Iis, Wiwik, Diana, Muzawir yang

selalu bersamaku, membantuku, memberiku motivasi. Teman PSIK USU 2002

Ida Tiur, Eli, Lenni, Moko, Jusuf, Pryma, Dwi Ratna, Jonny, Deasy, Nots,

Ahmad, Bincar yang banyak memberikan masukan, berbagi pengetahuan dan

mendukungku dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya,

terimakasih atas bantuan dan perhatiannya padaku. Senior-senior tercinta kak

Martini, kak Sihol, kak Ira, Kak Friskila, kak Desri yang memberiku semangat.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu mencurahkan berkat dan kasih

penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan

profesi keperawatan.

Medan, Juni 2007

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan ... i

Abstrak ... ii

Ucapan Terimakasih ... iii

Daftar Isi ... vi

Daftar Tabel ... x

Daftar Skema ... xi

Bab 1 Pendahuluan 1. Latar Belakang ... 1

2. Tujuan Penelitian ... 3

3. Pertanyaan Penelitian ... 3

4. Manfaat Penelitian ... 4

Bab 2 Tinjauan Pustaka 1. Konsep Sosial Budaya……… 6

1.1. Konsep Sosial………. 6

1.1.1. Defenisi Sosial………... 6

1.1.2. Cakupan Sosial……….. 6

1.1.3. Faktor-faktor Sosial………... 7

1.2. Konsep Budaya……….. 9

1.2.1. Defenisi Budaya……… 9

1.2.2. Cakupan Budaya……… 10

1.2.3. Faktor-faktor Budaya………. 10

1.3.1 Pendidikan/Pengetahuan………..…… 13

1.3.2 Dukungan Keluarga……….…. 14

1.3.3 Spiritualitas……..……….… 15

1.3.4 Sistem Mata Pencaharian Hidup……….. 16

1.3.5 Sistem Organisasi Sosial………….………. 17

2. Posyandu lansia……….. 18

2.1. Lanjut Usia... 18

2.1.1. Defenisi... 18

2.1.2. Batasan-batasan usia lanjut... 18

2.1.3. Proses menua dan perubahan-perubahan pada lansia 19 2.2. Pelayanan Kesehatan di Komunitas……….. 21

2.2.1. Primary Health Care……… 21

2.2.2. Upaya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Lansia 23 2.2.3. Peran Perawat... 26

2.2.4. Pemanfaatan Pelayan Posyandu Lansia... 27

Bab 3 Kerangka Konseptual 1. Kerangka Konseptual ... 31

2. Defenisi Operasional ... 32

3. Hipotesa Penelitian ... 34

Bab 4 Metodologi Penelitian 1. Desain Penelitian ... 35

2. Populasi dan Sampel ... 35

Populasi ... 35

Sampel ... 35

4. Pertimbangan Etik ... 36

5. Instrumen Penelitian ... 37

Kuesioner Penelitian ... 37

Reliabilitas ... 38

6. Pengumpulan Data ... 39

7. Analisa Data ... 40

Bab 5 Hasil dan Pembahasan 1. Hasil Penelitian ... 42

2. Pembahasan... 47

Bab 6 Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan ... 57

2. Saran ... 58

Daftar Pustaka ... 59

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Menjadi Responden ... 63

2. Instrumen Penelitian ... 64

3. Surat Izin Data Pendahuluan dari PSIK FK USU ... 69

4. Surat Izin Penelitian dari PSIK FK USU ... 70

5. Surat Keterangan Penelitian dari Puskesmas Darussalam Medan 71 6. Uji reliabilitas Cronbach Alpha SPSS versi 12.0 ... 72

7. Uji reliabilitas KR 20... 73

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Defenisi Operasional ... 32

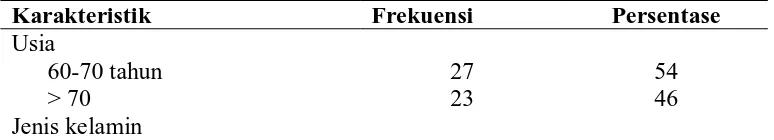

2. Distribusi Frekuensi dan Persentase Karakteristik Responden ... 43

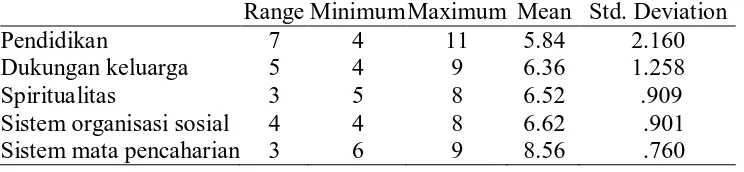

3. Deskripsi Faktor-faktor Sosial Budaya ... 44

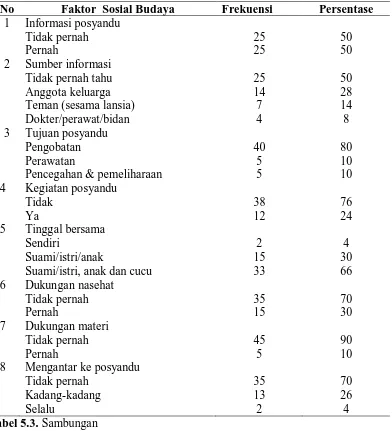

4. Distribusi Frekuensi dan Persentase Faktor-Faktor Sosial Budaya

yang Mempengaruhi Pemanfaatan Posyandu lansia ... 44

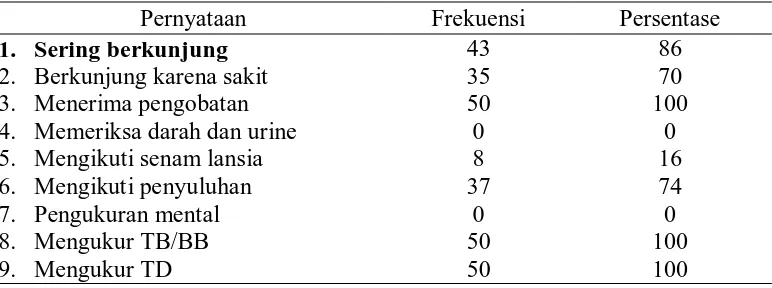

5. Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden yang Memanfaatkan

Posyandu Lansia ... 46

6. Distribusi Frekuensi dan Persentase Kategori Pemanfaatan Posyandu

Lansia oleh Responden ... 46

7. Hubungan Faktor-faktor Sosial Budaya Dengan Pemanfaatan Posyandu

Lansia ... 47

DAFTAR SKEMA

Skema Halaman

1. Kerangka Penelitian Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Budaya Terhadap

Judul : Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Budaya terhadap Pemanfaatan Posyandu Lansia Di Daerah Binaan Puskesmas Darussalam Medan.

Peneliti : Hartati A. M. Simamora

Program : Pendidikan Ners

Tahun akademik : 2006/2007

ABSTRAK

Program pelayanan posyandu lansia adalah sebuah program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan lansia di masyarakat yang dijalankan oleh Puskesmas. Dalam memberikan pelayanan

Posyandu lansia sangat perlu petugas kesehatan untuk mengetahui unsur sosial budaya yang ada pada lansia tersebut karena faktor sosial budaya

lansia akan mempengaruhi perilaku sehat, perilaku untuk beresiko mendapat penyakit, perilaku mencari pelayanan kesehatan sebelum gejala

penyakit tambah buruk, keefektifan untuk memelihara kesehatan dan keikutsertaan dalam pengobatan terhadap penyakit.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan posyandu lansia, dan menganalisa faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi pemanfaatan posyandu lansia di wiyalah Binaan Puskesmas Darussalam Medan dengan menggunakan desain deskripsi korelasi. Sampel

diambil dari lansia yang berkunjung ke Puskesmas Darussalam Medan sebanyak 50 orang. Penentuan jumlah sampel berdasarkan tabel power analysis dengan power 0.80, level of significance 0.05 dan effect size 0.40. Sampel diambil dengan teknik convenience sampling. Karakteristik sampel

dideskripsikan dengan menggunakan analisa deskriptif untuk mengetahui frekuensi, persentase dan mean. Sedangkan untuk menganalisa pengaruh

faktor-faktor sosial budaya terhadap pemanfaatan posyandu lansia digunakan metode analisis korelasi regresi linear ganda. Pengolahan data

dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 12.0.

Hasil analisis regresi linier ganda dengan metode backward menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial budaya mempengaruhi pemanfaatan pelayanan posyandu lansia (pendidikan, dukungan keluarga, spiritualitas, organisasi sosial, dan mata pencaharian) berhubungan secara keseluruhan dengan nilai signifikan P adalah 0,023 dikatakan signifikan bila nilai P < 0.05, faktor sosial budaya yang paling mempengaruhi pemanfaatan pelayanan posyandu lansia adalah sistem mata pencahariaan. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,50, hal ini mengartikan bahwa pengaruh faktor-faktor sosial budaya terhadap pemanfaatan posyandu lansia positif dengan interpretasi memadai.

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberhasilan pemerintah dalam Pembangunan Nasional di berbagai

bidang, terutama di bidang medis atau ilmu kedokteran telah meningkatkan

kualitas kesehatan penduduk serta meningkatkan umur harapan hidup manusia,

akibatnya jumlah penduduk yang berusia lanjut meningkat dan cenderung

bertambah lebih cepat (Nugroho, 2003). Hal ini terbukti berdasarkan data Biro

Pusat Statistik Sumut menunjukkan jumlah penduduk lansia di atas 60 tahun

terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2002 sebesar 554.761 jiwa

(4,6%), pada tahun 2003 sebesar 657.156 jiwa (5,5%), pada tahun 2004 sebesar

688.524 jiwa (5,7%), pada tahun 2005 sebesar 721.040 jiwa (5,8%) dan

diproyeksikan pada tahun 2005-2010 jumlah lansia sekitar 1 juta orang (8,5% dari

jumlah penduduk). Begitu juga dengan jumlah lansia di seluruh Indonesia juga

mengalami peningkatan tiap dekade dan diperkirakan pada tahun 2020, akan

mencapai 28,28 juta jiwa atau 11,34 persen dari total penduduk Indonesia

(Suardiman, 2004).

Peningkatan usia harapan hidup tersebut belum disertai dengan

peningkatan kualitas hidup yang baik karena bersamaan dengan bertambahnya

usia, terjadi pula penurunan fungsi organ tubuh dan berbagai perubahan fisik yang

terjadi pada semua tingkat seluler, organ, dan sistem. Hal ini mengakibatkan

terjadinya peningkatan kejadian penyakit pada lansia (Nurchasanah, 2003).

sosial, budaya, kesehatan maupun psikologis yang menyebabkan lansia menjadi

tidak mandiri dan menjadi beban bagi orang lain untuk melakukan aktivitas

sehari-hari (Suardiman, 2004). Pembinaan kesehatan usia lanjut yang terpadu dan

berkesinambungan diperlukan bagi lansia baik berupa upaya preventif, kuratif,

maupun rehabilitatif dengan memperhatikan faktor lingkungan sosial budaya serta

potensi yang ada dalam masyarakat dalam Primary Health Care (Suwandono et

al, 2000). Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan utama di masyarakat juga

memiliki perhatian terhadap kesehatan lansia. Hal ini terbukti dikembangkannya

posyandu lansia sebagai wadah perawatan bagi lansia.

Namun terkadang lanjut usia kurang memperdulikan kesehatannya dan

tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada secara optimal seperti

memanfaatkan pelayanan posyandu lansia yang dikembangkan oleh puskesmas

setempat. Dari data Biro Pusat Statistik jumlah lansia yang mendapat pelayanan

kesehatan di Sumatera Utara 0,32% dari jumlah lansia yang ada (Dinas Kesehatan

Propinsi Sumatera Utara, 2004). Hal ini juga dibuktikan dari data Puskesmas

Mojo Kec.Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur tahun 2004 dimana kunjungan ke

posyandu lansia oleh lansia yang sakit sebanyak 18,09%, kunjungan posyandu

lansia oleh lansia yang tidak sakit 2,09% (Hartiningsih, 2001).

Pemanfaatan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor,

menurut Denver (1984 dalam Juanitas, 1998) salah satu faktor yang

mempengaruhi seseorang dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan adalah faktor

sosial budaya, yaitu yang menyangkut norma atau nilai-nilai yang ada di

masyarakat, sehingga dalam upaya meningkatkan pemanfaatan fasilitas atau

kesehatan sangat penting untuk melakukan pendekatan secara sosial budaya untuk

mengetahui persepsi individu, diharapkan pelayanan kesehatan yang ada dapat

diterima oleh lansia dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sejauh ini penelitian yang terkait dengan pengaruh sosial budaya terhadap

pemanfaatan posyandu lansia belum ada, sedangkan informasi tersebut penting

untuk perawatan lanjut usia berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai budaya,

disamping itu perawat juga perlu untuk mengetahui isu-isu dari berbagai macam

budaya di bidang kesehatan untuk memahami perbedaan budaya dalam

memberikan pelayanan kesehatan pada lansia (Easton, 1999).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait

dengan analisa pengaruh faktor sosial budaya terhadap pemanfaatan posyandu

lansia yang penelitian ini akan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Darussalam

merupakan area tempat dilakukannya program pelayanan posyandu lansia.

2. Tujuan Penelitian

2.1. Mengidentifikasi pemanfaatan posyandu lansia oleh lansia di wilayah

kerja Puskesmas Darussalam Medan.

2.2. Menganalisa pengaruh faktor-faktor sosial budaya terhadap pemanfaatan

posyandu lansia oleh lansia di wilayah kerja Puskesmas Darussalam

Medan

3. Pertanyaan Penelitian

3.1. Bagaimana pemanfaatan posyandu lansia oleh lansia di wilayah kerja

3.2. Faktor sosial budaya mana yang paling berpengaruh terhadap

pemanfaatan posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Darussalam

Medan?

4. Manfaat Penelitian

4.1 Praktek Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan masukan dalam memberikan praktik pelayanan keperawatan yang komprehensif dan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap lansia.

4.2 Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat menyediakan informasi kepada tenaga pendidik

untuk memberikan penekanan materi pada faktor-faktor yang mempengaruhi

lansia dalam pemanfaatan posyandu lansia khususnya faktor sosial budaya.

4.3 Penelitian Keperawatan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Sosial Budaya

Konsep Sosial

Konsep Budaya

Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pemanfaatan Posyandu lansia

Pendidikan/Pengetahuan

Dukungan Keluarga

Spiritualitas

Sistem Mata Pencaharian Hidup

Sistem Organisasi Kemasyarakatan

2. Posyandu lansia

Lanjut Usia

Defenisi

Batasan-batasan usia lanjut

Proses menua dan perubahan-perubahan pada lansia

Pelayanan Kesehatan di Komunitas

Primary Health Care

Upaya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Lansia

Peran Perawat

1. Konsep Sosial Budaya 1.1. Konsep Sosial 1.1.1.Defenisi Sosial

Kata sosial berasal dari bahasa latin yaitu ’socius’ yang berarti segala

sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama (Salim,

2002). Sudarno (dalam Salim, 2002) menekankan pengertian sosial pada

strukturnya, yaitu suatu tatanan dari hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat

yang menempatkan pihak-pihak tertentu (individu, keluarga, kelompok, kelas)

didalam posisi-posisi sosial tertentu berdasarkan suatu sistem nilai dan norma

yang berlaku pada suatu masyarakat pada waktu tertentu. Winandi (dalam

Ibrahim, 2003) mendefenisikan struktur sosial sebagai seperangkat unsur yang

mempunyai ciri tertentu dan seperangkat hubungan diantara unsur-unsur tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan

masyarakat yang lahir, tumbuh, dan berkembangan dalam kehidupan bersama.

1.1.2.Cakupan Sosial

Cakupan sosial menurut Sudarno ada dua yaitu interaksi sosial dan

hubungan sosial. Interaksi sosial didefenisikan sebagai interaksi lembaga sosial,

individu, dalam tata hubungan yang dikendalikan oleh kepentingan tertentu

(Salim, 2002), sedangkan Soerjono Soekanto mendefenisikan interaksi sebagai

hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan

kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok (Ibrahim, 2003). Hubungan

sosial merupakan hubungan antara lembaga, individu yang bersifat umum yang

1.1.3.Faktor-Faktor Sosial

Faktor sosial menurut Anderson meliputi pendidikan dan suku bangsa

(Muzaham, 1995), sedangkan Gottlieb (1983, dalam Kuntjoro 2002) menyebutkan

dukungan keluarga sebagai salah satu faktor sosial. Dengan mengadaposi

pendapat Anderson dan Gottlieb tersebut maka faktor-faktor sosial adalah

pendidikan, suku, dukungan keluarga.

1.1.3.1.Pendidikan

Pendidikan sebagai suatu konsep, memiliki sifat yang cukup terbuka untuk

menelaah. Pendidikan dalam arti formal sebenarnya adalah suatu proses

penyampaian bahan/materi pendidikan oleh pendidik kepada sasaran pendidikan

(anak didik) guna mencapai perubahan tingkah laku (Notoatmodjo, 1993).

Pengertian pendidikan digunakan untuk menunjuk atau menyebutkan

suatu jenis peristiwa yang dapat terjadi di berbagai jenis lingkungan. Jenis

peristiwa ini ialah interaksi antara dua manusia atau lebih yang dirancang untuk

menimbulkan atau berdampak timbulnya suatu proses pengembangan atau

pematangan pandangan hidup pribadi. Jenis lingkungan tempat terjadinya

interaksi ini dapat berupa keluarga, sekolah, tempat kerja, tempat bermain,

berolahraga atau berekreasi, ataupun tempat lain (Muzaham, 1995).

1.1.3.2.Suku

Suku merupakan unit-unit kebudayaan, dimana latar belakang kebudayaan

tersebut berbeda-beda. Perbedaan ini akan menghasilkan tingkah laku yang

berbeda pula, baik itu tingkah laku individu maupun tingkah laku kelompok.

mata saja, tetapi juga apa yang ada dalam pikiran. Pada manusia, tingkah laku ini

tergantung pada proses pembelajaran. Apa yang mereka lakukan adalah hasil dari

proses belajar yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya disadari atau

tidak. Mereka mempelajari bagaimana bertingkah laku dengan cara mencontoh

atau belajar dari generasi di atasnya dan juga dari lingkungan alam dan sosial

yang ada disekitarnya (Muzaham,1995).

1.1.3.3.Dukungan Keluarga

Keluarga didefenisikan oleh Friedman (1992) sebagai dua individu atau

lebih yang bergabung bersama karena adanya ikatan saling berbagi dan ikatan

kedekatan emosi yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian keluarga.

Keluarga mengemban fungsi untuk kesejahteraan anggota keluarga yang

mencakup 5 bidang yaitu biologi, ekonomi, pendidikan, psikologi dan sosial

budaya (WHO,1978 dikutip dari Bobak, Lowdermilk, Jensen, 2005). Dukungan

keluarga mengacu pada sistem atau jaringan yang membantu individu dalam

proses kehidupan. Sebagai makhluk sosial tentunya individu tidak dapat hidup

tanpa bantuan orang lain, maka manusia membutuhkan dukungan sosial dari

orang-orang sekitarnya berupa penghargaan, perhatian, dan cinta (Bobak,

Lowdermilk, Jensen, 2005).

Gottlieb (1983, dalam Kuntjoro 2002) mendefenisikan dukungan sosial

(social support) sebagai inti verbal atau nonverbal, saran, bantuan yang nyata atau

tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang dekat dengan subjek di dalam

lingkungan sosialnya atau kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan

Dukungan keluarga terjadi sepanjang hidup, dimana sumber dan jenis keluarga

berpengaruh terhadap tahap lingkaran kehidupan keluarga.

1.2. Konsep Budaya 1.2.1.Defenisi Budaya

Istilah kebudayaan atau culture dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa

Yunani culere yang berarti mengerjakan tanah. Dalam bahasa Indonesia, kata

kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta ’buddhayah’, yaitu bentuk jamak dari

buddhi (budi atau akal), sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran

atau akal manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata budaya merupakan

perkembangan dari kata majemuk ’budi-daya’ yang berarti daya dari budi, yaitu

berupa cipta, karsa, dan rasa. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani

dalam kebudayaan, sedangkan kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan

ikhtisar manusia (Widyosiswoyo, 2004).

Koentjaraningrat (1987) mendefenisikan kebudayaan sebagai seluruh total

pikiran, karya, dan hasil manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, dan hanya

bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Taylor (dalam Ibrahim,

2003) mendefenisikan kebudayaan sebagai segala sesuatu yang termasuk

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan lain

yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

Kebudayaan menurut Kroeber dan Kluckhohn adalah manifestasi atau

Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia yang merupakan hasil

perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu alam dan zaman (kodrat

dan masyarakat) yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi

berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan

damai (Widyosiswoyo, 2004). Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah

keseluruhan gagasan, hasil karya manusia, dan kebiasaan yang didapat oleh

seseorang sebagai anggota masyarakat yang diperoleh setelah proses belajar.

1.2.2.Cakupan Budaya

Kebudayaan yang diartikan sebagai totalitas pikiran, tindakan dan karya

manusia tersebut mempunyai tiga wujud (Koentjoroningrat, 1987 dalam Ibrahim,

2003). Pertama, kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai,

norma-norma, peraturan, yag bersifat abstrak yang hanya dapat dirasakan, tetapi tidak

dapat dilihat dan diraba. Widyosiswoyo (2004) mengatakan gagasan-gagasan

yang ada di masyarakat saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sehingga

membentuk suatu sistem budaya atau culture system, contohnya adalah adat

istiadat dan ilmu pengetahuan.

Wujud kedua adalah suatu kompleks aktivitas, tingkah laku berpola,

perilaku, upacara-upacara serta ritus-ritus dari manusia dalam masyarakat yang

mempunyai sifat dapat dirasakan dan dilihat tetapi tidak dapat diraba.

Widyosiswoyo (2004) mengatakan wujud ini sebagai Sistem Sosial atau social

system, contohnya adalah gotong royong dan kerja sama.

Wujud ketiga adalah kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya

yang disebut kebudayaan fisik atau material (material culture), contohnya adalah

Candi borobudur, rumah adat sampai kepada pesawat terbang, pesawat ruang

angkasa.

1.2.3.Faktor-faktor Budaya

Menurut Kluckhohn dalam karyanya Universal Categories Of Culture, ada

tujuh unsur dalam kebudayaan universal (Ibrahim, 2003; Widyosiswoyo, 2004).

Tujuh unsur tersebut adalah spiritualitas, sistem organisasi sosial, sistem

pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan,

bahasa, kesenian.

1.2.3.1.Spiritualitas

Berger & Williams (1992) menyatakan bahwa spritualitas dibatasi sebagai keyakinan atau hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi, keilahian dan kekuatan yang menciptakan kehidupan. Sementara agama

mengacu kepada sistem yang diorganisasikan dengan penyembahan, spritualitas dan praktek.

Spiritualitas adalah kepercayaan atau suatu hubungan dengan kekuatan

yang lebih tinggi, pencipta atau sumber segala kekuatan (Burkhdart, 1993 dalam

Kozier, Ebr, Blais & Wilkinson, 1995). Sementara itu Mickey et al (1992 dalam

Hamid, 1999) menguraikan spiritualitas sebagai suatu multi dimensi, yaitu

dimensi, yaitu dimensi eksisitensial dan dimensi agama. Dimensi eksisitensial

berfokus pada tujuan dan arti kehidupan, sedangkan dimensi agama berfokus pada

hubungan seseorang dengan Tuhan Yang Maha Penguasa. Hamid (1999) juga

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang terus-menerus antara dua dimensi

1.2.3.2.Sistem organisasi dan kemasyarakatan

Sistem organisasi dan kemasyarakatan merupakan produk dari manusia

sebagai homo socius. Manusia sadar bahwa tubuhnya lemah, namun manusia

dengan akalnya membentuk kekuatan dengan cara menyusun organisasi

kemasyarakatan yang merupakan tempat kerja bekerja sama untuk mencapai

tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Organisasi adalah

unit sosial yang sengaja dibentuk dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Ibrahim,

2003).

1.2.3.3.Sistem pengetahuan

Sistem pengetahuan merupakan produk dari manusia sebagai homo

sapiens. Pengetahuan dapat diperoleh dari pemikiran sendiri dan juga dari

pemikiran orang lain. Kemampuan manusia untuk mengingat apa yang telah

diketahui, kemudian menyampaikan kepada orang lain melalui bahasa

menyebabkan pengetahuan menyebar luas. Terlebih apabila pengetahuan itu dapat

dibukukan, maka penyebarannya dapat dilakukan dari satu generasi ke generasi

berikutnya.

1.2.3.4.Sistem mata pencaharian hidup

Sistem mata pencaharian hidup merupakan produk dari manusia sebagai

homo economicus menjadikan tingkat kehidupan manusia secara umum terus

meningkat. Dalam tingkat sebagai food gathering, kehidupan manusia sama

dengan hewan. Tetapi dalam tingkat food producing terjadi kemajuan yang pesat.

Setelah bercocok tanam, kemudian beternak yang terus meningkat (rising

demand) yang kadang-kadang cenderung serakah. Sistem mata pencaharian hidup

1.2.3.5.Sistem teknologi dan peralatan

Sistem teknologi dan peralatan merupakan produksi dari manusia sebagai

homo faber. Bersumber dari pemikirannya yang cerdas serta dibantu dengan

tangannya yang dapat memegang sesuatu dengan erat, manusia dapat menciptakan

sekaligus mempergunakan suatu alat. Dengan alat-alat ciptaannya itu, manusia

dapat lebih mampu mencukupi kebutuhannya.

1.2.3.6.Bahasa

Bahasa merupakan produk dari manusia sebagai homo longuens. Bahasa

manusia pada mulanya diwujudkan dalam bentuk tanda (kode), yang kemudian

disempurnakan dalam bentuk bahasa lisan, dan akhirnya menjadi bahasa tulisan.

Bahasa-bahasa yang telah maju memiliki kekayaan kata yang besar jumlahnya

sehingga makin komunikatif.

1.2.3.7.Kesenian

Kesenian merupakan hasil dari manusia sebagai homo esteticus. Setelah

mencukupi kebutuhan fisiknya, manusia perlu dan selalu mencari pemuas untuk

memenuhi kebutuhan psikisnya. Semuanya itu dapat dipenuhi melalui kesenian.

Kesenian ditempatkan sebagai unsur terakhir karena enam kebutuhan sebelumnya,

pada umumnya harus dipenuhi lebih dahulu.

1.3. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pemanfaatan Posyandu lansia

Dalam undang-undang kesehatan No.23 Tahun 1992 disebutkan bahwa

kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi

Setiap individu bahkan yang sudah lanjut usia berupaya untuk tetap sehat

dengan cara berusaha untuk memperoleh kesehatan tersebut baik dari Rumah

Sakit, Pelayanan Kesehatan Masyarakat maupun dari pengalaman orang

terdahulu. Namun banyak faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan

kesehatan termasuk sosial budaya (Denver dalam Juanitas, 1998). Berikut ada

beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi dalam pemanfaatan pelayanan

kesehatan yang salah satunya adalah posyandu lansia yang merupakan program

pelayanan kesehatan lansia di puskesmas.

1.3.1 Pendidikan/Pengetahuan

Umumnya lansia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya

tingkat pendidikan ini berkorelasi positif dengan buruknya kondisi sosial ekonomi

sebagian besar lansia, rendahnya derajat kesehatan dan ketidakmandirian

(bergantung pada keluarga lain) lansia secara ekonomi (PKBI, 2001). Peranan

pendidikan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan kesehatan sesuai dengan

kematangan intelektual seseorang. Makin tinggi tingkat kematangan intelektual

seseorang akan lebih mampu dan mudah memahami arti dan pentingnya

kesehatan serta dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada (Tukiman,

1994).

Hasil studi Notoatmodjo (1990 dalam Tukiman, 1994) menemukan bahwa

pendidikan mempunyai hubungan yang bermakna dengan penggunaan posyandu.

Umumnya seseorang dengan tingkat pendidikan formalnya lebih tinggi biasanya

mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi bila dibandingkan dengan orang

yang tingkat pendidikan formalnya lebih rendah. Kecenderungan seseorang untuk

berhubungan dengan suatu program maupun pelayanan kesehatan tersebut.

Sementara pengetahuan yang ada pada setiap orang terbentuk dari seberapa jauh

orang tersebut mandapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

1.3.2. Dukungan Keluarga

Anggota keluarga membutuhkan dukungan dari keluarganya karena hal ini

membuat individu tersebut merasa dihargai, anggota keluarga siap memberikan

dukungan untuk menyediakan bantuan dan tujuan hidup yang ingin dicapai

individu (Friedman, 1998). Dukungan keluarga merupakan suatu proses hubungan

antara keluarga dan lingkungan sosialnya (Kane, 1988 dalam Friedman, 1998).

Dukungan terhadap anggota keluarga yang telah lanjut usia sangatlah

diperlukan dari orang-orang yang dekat dengan mereka terutama keluarga agar

lansia dapat menikmati kehidupan di hari tua dengan bergembira atau merasa

bahagia. Dukungan dari keluarga terdekat dapat saja berupa anjuran yang bersifat

mengingatkan lansia untuk tidak bekerja secara berlebihan, memberikan

kesempatan kepada lansia untuk melakukan aktivitas yang menjadi hobinya,

memberi kesempatan kepada lansia untuk menjalankan ibadah dengan baik,

memeriksakan kesehatan dan memberikan waktu istirahat yang cukup kepadanya

sehingga lansia tidak mudah stress dan cemas. Hal yang perlu diperhatikan

anggota keluarga adalah perlunya mengajak lansia untuk berdiskusi tentang

hal-hal baru dan sering memberi petunjuk atau petuahnya sehingga lansia merasa

tetap eksis dan memiliki rasa percaya diri dalam mengambil keputusan untuk

kepentingan kehidupan dirinya (Kuntjoro, 2002).

Spiritualitas adalah kepercayaan atau suatu hubungan dengan kekuatan

yang lebih tinggi, pencipta atau sumber segala kekuatan (Burkhdart, 1993 dalam

Kozier, Ebr, Blais & Wilkinson, 1995). Pada lanjut usia keyakinan dan

pengalaman spiritual merupakan bagian penting dalam memberikan warna,

transisi kehidupan seperti saat-saat terakhir dalam hidup dan kematian menantang

seseorang untuk mendalami keyakinannya dan bertumbuh (Luecknotte, 2000).

Agama atau keyakinan spiritual dan pengalaman dapat menjadi instrumen dalam

menolong lanjut usia dalam menghadapi takut (Hall, 1997 dalam Luecknotte,

2000). Spiritual merupakan strategi koping yang penting (Pargament, 1998 dalam

Rowe & Allen, 2004).

Beberapa karakteristik yang meliputi hubungan spiritualitas antara lain adalah hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan alam, hubungan dengan orang lain dan hubungan dengan Tuhan (Hamid, 1999). Pertama hubungan dengan diri sendiri merupakan kekuatan dari dalam diri

seseorang yang meliputi pengetahuan diri yaitu siapa dirinya, apa yang dapat dilakukannya dan juga sikap yang menyangkut kepercayaan pada diri

sendiri, kepercayaan pada masa depan, ketenangan pikiran, serta keselarasan dengan diri sendiri (Burkhdart, 1993 dalam Kozier, Ebr, Blais &

Wilkinson, 1995).

Kedua yaitu hubungan dengan orang lain, terbagi atas harmonis dan tidak

harmonis. Keadaan harmonis meliputi pembagian waktu, pengetahuan dan sumber

secara timbal balik, mengasuh anak, mengasuh orangtua dan orang sakit, serta

menyakini kehidupan dan kematian. Sedangkan kondisi yang tidak harmonis

ketidak harmonisan dan friksi (Burkhdart, 1993 dalam Kozier, Ebr, Blais &

Wilkinson, 1995).

Ketiga yaitu hubungan dengan alam, merupakan hubungan yang harmoni

meliputi pengetahuan tentang tanaman, pohon, margasatwa, iklim, dan

berkomunikasi dengan alam serta melindungi alam tersebut (Burkhdart, 1993

dalam Kozier, Ebr, Blais & Wilkinson, 1995). Terjalinnya hubungan baik antara

manusia dengan alam akan menghindarkan perusakan alam (Anwar, 2006).

Keempat yaitu hubungan dengan Tuhan, hubungan ini meliputi agamais ataupun

tidak agamais. Keadaan ini menyangkut sembahyang dan berdoa, keikutsertaan

dalam kegiatan ibadah, perlengkapan keagamaan, serta bersatu dengan alam

(Burkhdart, 1993 dalam Kozier, Ebr, Blais & Wilkinson, 1995).

1.3.4. Sistem mata pencaharian hidup

Salah satu yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah

keterjangkauan (affordable) oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang

dimaksud disini terutama dari sudut biaya. Penelitian oleh Ongko (1988 dalam

Tukiman, 1994) tentang demand masyarakat ke balai kesehatan masyarakat salah

satunya dipengaruhi oleh faktor harga. Individu akan lebih mudah memanfaatkan

suatu pelayanan kesehatan apabila pelayanan yang diberikan bebas biaya (Marr &

Giebing, 2001).

Lanjut usia yang ditandai dengan menurunnya produktivitas kerja,

memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaaan utama. Hal ini berakibat

pada menurunnya pendapatannya (Suardiman, 2001). Buruknya kondisi sosial

dan ketidakmandirian (bergantung pada keluarga lain) lansia secara ekonomi,

kondisi ini akan mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan (PKBI, 2001).

1.3.5. Sistem organisasi Sosial

Sistem organisasi sosial/masyarakat adalah sistem sosial yang terbentuk

karena adanya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri yang bertujuan agar dapat

beradaptasi terhadap lingkungannya yang didalamnya terdapat aktivitas-aktivitas

yang dibentuk dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (Koentjaraningrat, 1990).

Lanjut usia yang umumnya sudah pensiun mengakibatkan kontak sosialnya

berkurang dan seringnya ditinggal anggota keluarga yang semakin sibuk dengan

urusan masing-masing menyebabkan adanya keinginan bagi sebagian besar lansia

untuk bertemu dengan teman sesama lansia. Terbentuk posyandu lansia di

berbagai wilayah, menjadikannya sebuah tempat untuk bertemu dengan

teman-teman lansia dan saling berbagi cerita mulai dari cara pencegahan penyakit, anak

hingga cucu mereka (Sulistyawati, 2006).

Dalam sebuah artikel berjudul “it’s cool to be geri” oleh Mucha tahun

2000 dikatakan bahwa tujuan utama dari kelompok lansia adalah memperhatikan

kebutuhan perkembangan lansia dari segi fisik, pekerjaan yang mampu dilakukan

oleh lansia dan menyediakan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang dapat

dilakukan pada komunitas lansia. Untuk itu para lansia membentuk suatu

kelompok lansia yang menghimpun para lansia dalam upaya meningkatkan

2. Posyandu lansia 2.1. Lanjut Usia

2.1.1.Defenisi Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1965 yang menyatakan seseorang sebagai

orang jompo atau lanjut usia setelah yang bersangkutan mancapai umur 55 tahun,

tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan

hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain. Menurut

Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 mengenai kesejahteraan lanjut usia pada pasal 1

ayat 2 menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia

enam puluh tahun keatas (Suardiman, 2001). Berdasarkan kebijakan operasional

Departemen Sosial lanjut usia adalah mereka yang berusia 60 tahun keatas baik

yang potensial maupun yang tidak potensial (Syamsuddin, 2003). Sesuai dengan

batasan lanjut usia menurut WHO South East Asia Regional Office (Organisasi

Kesehatan Dunia untuk Regional Asia Selatan dan Timur) adalah usia lebih dari

60 tahun (Rully, 2004).

Usia lanjut merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang,

yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu

yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat.

Seseorang yang sudah beranjak jauh dari periode hidupnya yang terdahulu sering

melihat masa lalunya, biasanya penuh penyesalan dan cenderung ingin hidup pada

masa sekarang dan mencoba mengabaikan masa depan sedapat mungkin (Haas,

1976 dalam Hurlock, 1980).

WHO membagi lansia berdasarkan tingkatan umur, yakni: usia

pertengahan (middle age) antara 54-59 tahun, lanjut usia antara 75-90 tahun dan

sangat tua (very old) diatas 90 tahun. Menurut Prof. Dr. Koesoemato Setyonegoro

membagi lanjut usia menjadi tiga bagian yakni umur 65 atau 70-75 tahun (young

old), 75-80 tahun (old), dan lebih dari 80 tahun (very old) (Nugroho, 2000).

Sedangkan Hurlock (1980) membagi lanjut usia menjadi dua bagian yaitu usia

lanjut dini berkisar antara usia 60-70 tahun dan usia lanjut mulai pada usia 70

tahun sampai akhir kehidupan.

2.1.3.Proses menua dan perubahan-perubahan pada lansia

Menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara

perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan

mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi

dan memperbaiki kerusakan yang diderita (Constantinides, 1994 dalam Nugroho,

2000). Bondan (2005) mengatakan bahwa proses menua (aging) merupakan suatu

perubahan progresif pada organisme yang telah mencapai kematangan intrinsik

dan bersifat irreversibel serta menunjukkan adanya kemunduran sejalan dengan

waktu, kemunduran ini digambarkan melalui empat tahap yaitu kelemahan

(impairment), keterbatasan fungsional (limitations), ketidakmampuan (disability)

dan keterhambatan (handicap). Proses menua ini adalah proses alami yang disertai

dengan adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling

berinteraksi satu sama lain. Dapat disimpulkan proses menua merupakan proses

yang terus-menerus (berlanjut) secara alamiah dan dialami pada semua makhluk

hidup (Nugroho, 2000).

keluarga lainnya. Dalam penelitian di lapangan/komunitas, didesa maupun kota 78,3% mengaku hidup serba pas-pasan, 14,1% mengaku hidupnya berlebih, 7,6% mengaku hidupnya dalam kekurangan dan hanya 1,4% mengaku dapat hidup memanfaatkan tabungan sebelumnya (Darmojo & Martono, 1991).

Perubahan sosial budaya pada lansia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga, anggota masyarakat maupun teman kerja akibat terputusnya hubungan kerja karena pensiun. Disamping itu kecenderungan meluasnya keluarga inti akan mengurangi kontak sosial lansia. Hal ini dapat juga karena makin

melemahnya nilai kekerabatan, sehingga anggota keluarga yang berusia lanjut kurang diperhatikan, dihargai dan dihormati (Suardiman, 2001).

Perubahan kesehatan/faal tubuh pada lansia adalah alamiah, maka manusia

yang mulai menjadi tua akan mengalami berbagai perubahan, baik yang

menyangkut kondisi fisik yang mengalami penurunan fungsi fisik tubuh secara

keseluruhan yang bersifat patologis berganda (multyple pathology) yang ditandai

dengan adanya kemunduran fungsi alat indra, berkurangnya ealstisitas organ

paru-paru, jantung, ginjal dan tulang. Tekstur kulit menjadi kering, kekakuan dan

kerapuhan pada sendi sehingga kerentanan terhadap penyakit akan meningkat

yang biasanya bersifat kronis dan progresif (Nugroho, 2000). Pendapat Rossman

(1980) dan Whitbourne (1985) (dalam Rully, 2004) dapat diketahui bahwa

penampilan fisik mulai berubah dari penampilan tubuh sekitar pada pertengahan

kehidupan. Perubahan tersebut dicirikan oleh rambut yang mulai menipis dan

beruban, berat badan meningkat hingga sekitar 50 tahun dan sedikit menurun

setelah itu akibat munculnya pendistribusian lemak kembali, tampak

kerutan-kerutan pada wajah, kaki, lengan, bagian bawah, perut, pantat dan lengan bagian

atas, tulang menjadi rapuh dan keropos serta pada wanita kadang-kadang terjadi

perpendekan atau pelipatan tulang belakang.

Perubahan psikologis yang dihadapi lansia pada umumnya meliputi :

kesepian, terasing dari lingkungan, ketidakberdayaan, kurang percaya diri,

ketergantungan, keterlantaran terutama bagi lansia yang miskin, post power

syndrome, dan sebagainya. Kehilangan perhatian dan dukungan dari lingkungan

dapat menimbulkan konflik atau keguncangan. Aspek psikologi merupakan faktor

penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi semakin penting dalam

kehidupan seorang lansia. Aspek psikologis ini lebih menonjol dari pada aspek

materiil dalam kehidupan seorang lansia (Suardiman, 2001).

2.2. Pelayanan Kesehatan di Komunitas 2.2.1.Primary Health Care

Primary Health Care atau pelayanan kesehatan utama adalah suatu

pendekatan pelayanan kesehatan dimana fokusnya adalah promosi kesehatan dan

pencegahan terhadap penyakit melalui rangkaian perawatan kesehatan dimana

yang menjadi perhatian dari Primary Health Care (PHC) adalah kesehatan

komunitas atau populasi dalam satu area tertentu (Institute of Medicine, 1994

dalam Jan, R. A. et al, 2000). Dengan kata lain PHC adalah pelayanan kesehatan

pokok yang berdasarkan kepada metoda dan teknologi praktis, ilmiah, dan sosial

yang dapat diterima secara umum baik melalui individu maupun keluarga dalam

masyarakat, melalui partisipasi mereka sepenuhnya, serta dengan biaya yang

dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat

perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri dan menentukan

nasib sendiri (Effendy, 1998).

Tujuan dari PHC yaitu memungkinkan seluruh anggota masyarakat untuk

dapat mengakses pelayanan kesehatan, melibatkan individu, keluarga, dan

masyarakat dalam mengidentifikasi prioritas kesehatan dan perencanaan serta

implementasi perawatan kesehatan, pelayanan kesehatan lebih diutamakan pada

kesehatan dengan perkembangan sosial ekonomi, serta memberi perhatian

terhadap kepercayaan klien dalam menerima praktik perawatan kesehatan

(Abramson & Kark, 1983 dalam Jan, R. A. et al, 2000). Sesuai dengan pendapat

McElmurry, Swider, dan Watanakij (1992 dalam Jan, R. A. et al, 2000),

diperlukan strategi dalam mendukung perawatan diri dan manajemen diri.

Seorang individu diajarkan untuk menggunakan pengetahuan, keahlian, dan sikap

dalam meningkatkan derajat kesehatan individu maupun masyarakat. Strategi

PHC kini telah dikembangkan dengan dibangunnya pelayanan kesehatan bagi

public seperti puskesmas maupun posyandu.

Di Indonesia puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan

tingkat pertama. Azwar (1996) mendefenisikan puskesmas sebagai suatu kesatuan

organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan secara menyeluruh

kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha

kesehatan pokok. Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Puskesmas ada 20 usaha

pokok kesehatan yang dapat dilakukan oleh puskesmas. Salah satu kegiatan pokok

puskesmas adalah upaya kesehatan usia lanjut (Effendy, 1998). Maka

berdasarkan kebutuhan lansia terhadap pelayanan kesehatan, puskesmas membuat

program posyandu lansia. Perencanaan program lansia di puskesmas Mojo di

Jawa Tengah telah dilaksanakan walaupun sarana untuk posyandu lansia belum

ada sehingga belum dapat dilaksanakan pengembangan posyandu lansia

(Hartiningsih, 2001).

Posyandu lansia merupakan suatu wadah pelayanan kepada lanjut usia di

masyarakat, pembentukan dan pelaksanaannya oleh masyarakat yang bertujuan

derajat kesehatan yang optimal, menemukan secara dini penyakit pada lansia,

sebagai wahana informasi bagi lansia dan keluarga dalam memelihara dan

meningkatkan kesehatan lansia serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

memelihara kesehatan lansia (Ismuningrum, 2001). Salah satu manfaat dari

program posyandu lansia yang dirasakan oleh lansia terdapat pada artikel yang

berjudul DIY: Provinsi Lansia oleh Suardiman (2001) menyatakan bahwa secara

ideal untuk menuju kepada lansia yang mandiri, sejahtera dan bermanfaat yang

perlu dipersiapkan secara dini oleh masing-masing individu itu sendiri dengan

dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Kegiatan program posyandu lansia yang dilakukan Puskesmas Darussalam

berupa pelayanan kesehatan dan pencacatan pada Kartu Menuju Sehat (KMS)

yang terdiri dari pemeriksaan lab (HB, reduksi urine, protein urine), pengukuran

tinggi dan berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran mental, konsultasi

kesehatan, penyuluhan kelompok lansia, rujukan ke rumah sakit, pengobatan

(seperti : anemia, DM, gangguan ginjal, dll) serta pembinaan senam lansia

(Puskesmas Darussalam, 2005).

2.2.2. Upaya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Lansia

Menurunnya fungsi tubuh pada lansia yang seiring dengan aging process

menyebabkan lansia rentan terhadap berbagai macam penyakit (Nugroho, 1995).

Berbagai perubahan yang terjadi baik perubahan fisik, psikologis, dan sosial dapat

menurunkan kemandirian, produktifitas kerja, dan kualitas fisiknya (Depkes RI,

1993, dalam Rasmaliah, 1996). Angka kejadian penyakit kronis dan gangguan

mental meningkat maka adanya dukungan rehabilitatif menjadi sangat diperlukan

Melihat berbagai kekhususan penampilan penyakit pada usia lanjut maka

terdapat dua prinsip pelayanan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan

pelayanan kesehatan pada lansia yaitu Prinsip Holistik dan Tatakerja dan

Tatalaksana sacara TIM (Darmojo dan Martono, 1999). Pertama yaitu Prinsip

Holistik yang mengandung artian baik secara vertikal atau horisontal. Secara

vertikal berarti pelayanan harus dimulai dari pelayanan di masyarakat sampai ke

pelayanan rujukan tertinggi, yaitu rumah sakit. Holistik secara horisontal berarti

bahwa pelayanan kesehatan harus merupakan bagian dari pelayanan kesejahteraan

lansia secara menyeluruh yang mencakup aspek pencegahan (preventif), promotif,

penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Pendapat Bondan (2006)

mengenai keperawatan gerontik secara holistik yaitu menggabungkan aspek

pengetahuan dan ketrampilan dari berbagai macam disiplin ilmu dalam

mempertahankan kondisi kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual lansia Hal

ini diupayakan untuk memfasilitasi lansia ke arah perkembangan kesehatan yang

lebih optimum, dengan pendekatan pada pemulihan kesehatan, memaksimalkan

kualitas hidup lansia.

Kedua yaitu Tatakerja dan Tatalaksana secara TIM. Tim geriatri

merupakan bentuk kerjasama multidisipliner yang bekerja secara interdisipliner

dalam mencapai tujuan pelayanan geriatri yang dilaksanakan. Menurut Rully

(2004) pendekatan interdisiplin merupakan model pendekatan yang melihat

manusia secara utuh dan tidak diobati dengan hanya melihat per bagian tubuh

pelayanan pasien lanjut usia, seyogyanya dapat diterapkan di berbagai institusi

kesehatan yang melayani orang lanjut usia.

Pelayanan lansia ini meliputi kegiatan upaya-upaya antara lain upaya

promotif, upaya preventif, upaya kuratif, upaya rehabilitasi (Asfriyati, 2000).

Upaya promotif, yaitu menggairahkan semangat hidup bagi lansia agar mereka

tetap dihargai dan tetap berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun

masyarakat. Upaya promotif dapat berupa kegiatan penyuluhan tentang kesehatan

dan pemeliharaan kebersihan diri, makanan dengan menu yang mengandung gizi

yang seimbang, kesegaran jasmani yang dilakukan secara teratur dan disesuaikan

dengan kemampuan lansia, pembinaan mental dalam meningkatkan ketaqwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, membina keterampilan agar dapat

mengembangkan kegemaran sesuai dengan kemampuan, meningkatkan kegiatan

sosial di masyarakat.

Upaya preventif yaitu upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya

penyakit maupun komplikasi penyakit yang disebabkan oleh proses penuaan.

Upaya preventif dapat berupa kegiatan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan

teratur untuk menemukan secara dini penyakit-penyakit lansia, kesegaran jasmani

yang dilakukan secara teratur, penyuluhan tentang penggunaan berbagai alat bantu

misalnya kacamata, alat bantu dengar, dan lain-lain agar lansia tetap merasa

berguna, penyuluhan untuk mencegah terhadap kemungkinan terjadinya

kecelakaan pada lansia, pembinaan mental dalam meningkatkan ketaqwaan.

Upaya kuratif yaitu upaya pengobatan bagi lansia. Upaya kuratif dapat

berupa kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan spesialis melalui

telah menurun. Upaya rehabilitasi dapat berupa kegiatan memberikan informasi,

pengetahuan, dan pelayanan tentang penggunaan berbagai alat bantu misalnya

kacamata, alat bantu dengar dan lain-lain, mengembalikan kepercayaan pada diri

sendiri dan memperkuat mental lansia, pembinaan lansia dalam hal pemenuhan

kebutuhan pribadi, aktifitas didalam maupun di luar rumah, nasihat cara hidup

yang sesuai dengan penyakit yang diderita, dan perawatan fisio terapi.

1.2.3.Peran Perawat

Bila penjaminan kualitas berbicara tentang pelaksanaan kerja secara

profesional oleh para tenaga berkualitas, maka peran dan kontribusi para perawat

merupakan hal yang penting. White (1982 dalam Lueckentte, 2000) menyatakan

bahwa peran perawat tidak hanya terbatas di institusi rumah sakit saja melainkan

perawat juga berperan dalam mempertahankan derajat kesehatan komunitas

dimana kualitas perawat yang diperlukan harus memiliki kompetensi yang tinggi

karena klien yang dihadapi adalah komunitas atau masyarakat luas. Perawat

komunitas juga berperan dalam meminimalkan terjadinya transmisi atau

penularan penyakit di komunitas.

Berdasarkan Quad Council (1999 dalam Lueckentte, 2000) seorang

perawat komunitas bekerja sesuai dengan langkah-langkah berikut: (1)

Menggunakan proses yang komprehensif dan sistematis melakukan pengkajian

terhadap kesehatan masyarakat dan membuat intervensi yang sesuai dengan

keadaan masyarakat. (2) Membangun hubungan kerjasama dengan pihak lain

yaitu bahwa perawat harus memahami dan menghargai nilai, kepercayaan yang

dianut oleh masyarakat dengan melakukan pendekatan dan menjalin rasa percaya

perawat. (3) Fokus pada langkah pencegahan yaitu perawat komunitas harus

mampu mengenali kelompok resiko tinggi terhadap suatu macam penyakit,

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan. (4) Menciptakan

lingkungan yang sehat dengan memberikan informasi tentang lingkungan yang

sehat dan yang nyaman untuk tempat tinggal. (5) Menentukan target pelayanan

yaitu perawat harus dapat menentukan siapa yang membutuhkan pelayanan yang

disediakan. (6) Membuat prioritas kebutuhan yaitu mendahulukan masyarakat

yang benar-benar membutuhkan pelayanan segera. (7) Memelihara sumber daya.

(8) Kolaborasi dengan pihak lain seperti kader maupun organisasi masyarakat.

Perawat komunitas harus dapat mengenali kelompok khusus yang beresiko mengalami penurunan derajat kesehatan seperti para lansia. Perawat komunitas perlu memahami proses penuaan dan masalah yang mungkin muncul karena proses penuaan tersebut sehingga dengan demikian perawat dapat menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan lansia supaya lansia mampu bertanggung jawab dalam usaha mempertahankan derajat kesehatan mereka (Stone & McGuire, 1998). Perawat lansia di komunitas juga melibatkan perawat jiwa komunitas dan anggota tim kesehatan mental komunitas (Watson, 2003).

1.2.4.Pemanfaatan Pelayanan Posyandu Lansia

Pemanfaatan adalah penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang

disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh

petugas/tenaga kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan

pelayanan kesehatan tersebut (Azwar, 1996).

Rosenstock (dalam Muzaham, 1995) mengatakan beberapa teori tentang

pemanfaatan pelayanan kesehatan antara lain kepekaan seseorang terhadap

penyakit, persepsi seseorang terhadap konsekuensi dari penyakit, persepsi

seseorang terhadap keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pelayanan

kesehatan dan persepsi seseorang terhadap hambatan-hambatan di dalam

mengunakan pelayanan kesehatan.

Azwar (1996) mengatakan suatu pelayanan kesehatan harus memiliki

dalam menentukan pilihannya terhadap penggunaan pelayanan kesehatan, yaitu:

tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar (pelayanan kesehatan

tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat), mudah dicapai dari

sudut lokasi untuk menentukan permintaan yang efektif, terjangkau dari sudut

biaya sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, bermutu yang

menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan.

Menurut Lapau (1997, dalam Rifai, 2005) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan, yaitu: faktor sosiodemografis (umur, jenis kelamin, status perkawinan, besar family, kebangsaan, suku bangsa, agama), faktor sosiopsikologis (persepsi terhadap pelayanan kesehatan, pengetahuan dan sumber informasi dari pelayanan kesehatan), faktor ekonomi (pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan), dapat digunakan pelayanan kesehatan (meliputi jarak antara rumah penderita dengan tempat pelayanan kesehatan), dan variabel yang menyangkut kebutuhan (meliputi morbidity, gejala penyakit yang dirasakan oleh penderita yang bersangkutan, status terbatasnya keaktifan yang kronis, hari-hari dimana tidak dapat melakukan tugas dan diagnosa).

Sedangkan menurut Denver (1984) dalam Juanitas (1998) faktor

determinan yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu: (1)

Faktor sosiobudaya termasuk norma-norma atau nilai-nilai yang ada di

masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pemanfaatan pelayanan, pengaruh

teknologi terhadap pemanfaatan suatu pusat pelayanan bisa positif maupun

negatif. (2) Faktor organisasi. (3) Faktor interaksi pemberi (provider) dan

penerima pelayanan kesehatan (masyarakat).

Faktor-faktor tersebut dapat dirumuskan sebagai berikuti: predisposing

factor (knowledge), enabling factors (affordable, accesible, needs), reinforcing

factor (amenities) (Green, 1980 dalam Tukiman, 1994). Pertama Predisposing

Factors (faktor pencetus), faktor predisposisi adalah faktor yang mempengaruhi

jenis dan jumlah sumber yang timbul dari dalam diri individu. Faktor predisposisi

adalah faktor yang mendahului perilaku yang menjelaskan alasan atau motivasi

menyebabkan masing-masing individu memiliki kecenderungan yang berbeda

dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang dipengaruhi oleh pengetahuan.

Pada prinsipnya seseorang menggunakan jasa pelayanan kesehatan

dipengaruhi perilakunya yang terbentuk antara lain dari pengetahuannya.

Kecenderungan seseorang untuk tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan

didasari oleh pengetahuan orang yang bersangkutan akan pengetahuan yang

berhubungan dengan suatu program maupun dengan pelayanan kesehatan

tersebut. Sementara itu sejumlah pengetahuan yang ada pada setiap orang yang

terbentuk dari seberapa jauh orang tersebut mendapatkan informasi yang berkaitan

dengan masalah kesehatan (Tukiman, 1994). Hasil penelitian Notoatmodjo, dkk

(1990 dalam Tukiman, 1994) menunjukkan pengetahuan berhubungan dengan

tinggi rendahnya penggunaan posyandu. Semakin banyak informasi yang diterima

oleh masyarakat tentang pelayanan kesehatan semakin baik persepsinya terhadap

pelayanan tersebut. Pengetahuan individu tentang pentingnya untuk

mempertahankan kesehatan juga diperlukan agar individu memiliki persepsi yang

positif terhadap pelayanan kesehatan sehingga ia mau memanfaatkan pelayanan

kesehatan yang ada dengan optimal (Effendy, 1998).

Kedua Enabling factors (faktor yang memudahkan), faktor predisposisi

harus didukung pula oleh hal-hal lain agar individu memanfaatkan pelayanan

kesehatan. Faktor pendukung/faktor yang memudahkan antara lain affordable

(keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan biaya pelayanan

kesehatan), accesible (ketercapaian pelayanan kesehatan yang berhubungan

dengan jarak ke tempat pelayanan kesehatan ), needs (kebutuhan kesehatan yang

kesehatan dimana pelayanan yang diberikan harus mencakup pemenuhan

kebutuhan secara menyeluruh agar pencapaian peningkatan kesehatan dapat

terjangkau) (Sociological Research Online, 1997). Andersen (1975, dalam

Muzaham, 1995) mengatakan bila enabling factors telah terpenuhi maka individu

cenderung menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat sakit.

Untuk penyakit yang tergolong berat maka kondisi ekonomi merupakan penentu

akhir bagi individu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan.

Ketiga Reinforcing factors, adalah faktor penguat perubahan perilaku

seseorang di bidang kesehatan. Beberapa faktor penguat ini antara lain

menyangkut sikap petugas, tokoh masyarakat, teman sebaya, dan lain-lain (Green,

1980 dalam Tukiman, 1994). Kenyamanan pelayanan (amenities) merupakan

salah satu dari kewajiban etik. Kenyamanan yang dimaksudkan tidak hanya

menyangkut fasilitas yang disediakan, tetapi yang terpenting yaitu menyangkut

sikap serta tindakan para pelaksana tindakan perawatan ketika menyelenggarakan

pelayanan kesehatan. Menurut Rockeach (1972, dalam Tukiman, 1994) sikap

sebagai suatu kumpulan (organisasi) keyakinan-keyakinan yang relatif abadi

terhadap suatu objek atau situasi yang mempengaruhi (predisposisi) seseorang

untuk memberikan respon dengan cara-cara yang disukainya. Sikap disini

diartikan sebagai sikap petugas kesehatan dalam memberikan jasa pelayanan

kesehatan. Semakin baik sikap seseorang terhadap suatu program biasanya akan

cenderung mengikuti suatu program secara baik. Sementara itu sikap petugas

dalam memberikan pelayanan kesehatan besar pengaruhnya terhadap pemanfaatan

pelayanan kesehatan serta mempengaruhi persepsi lansia akan pelayanan

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Konsep

Skema 1. Kerangka konsep penelitian analisa pengaruh faktor-faktor sosial

budaya terhadap pemanfaatan posyandu lansia

Kerangka konsep dari penelitian ini bertujuan untuk megidentifikasi

pengaruh faktor-faktor sosial budaya terhadap pemanfaatan posyandu lansia.

Lansia sebagai kelompok yang beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan

agar dapat mempertahankan derajat kesehatan yang optimal (Stone, McGuire &

Eigsti, 1998).

Posyandu lansia sebagai program puskesmas tentunya memerlukan

perhatian dan kerjasama dari lansia itu sendiri agar program posyandu lansia ini

berhasil dan dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan Pelayanan kesehatan oleh

seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya (Denver, 1984 dalam

Juanitas, 1998). Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan pemanfaatan fasilitas

atau pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan lain-lain oleh petugas Faktor Sosial Budaya

- Pendidikan/Pengetahuan

- Dukungan keluarga

- Spiritualitas

- Sistem mata pencaharian hidup

- Sistem organisasi kemasyarakatan

Pemanfaatan Posyandu Lansia

- Sistem teknologi dan peralatan

- Bahasa

- Kesenian

kesehatan sangat penting untuk melakukan pendekatan secara sosial budaya untuk

mengetahui persepsi individu, diharapkan pelayanan kesehatan yang ada dapat

diterima oleh lansia dan digunakan sebagaimana mestinya (Juanitas, 1998).

Dalam penelitian ini faktor-faktor sosial budaya yang diteliti hanya

pendidikan/pengetahuan, dukungan keluarga, sistem mata pencaharian hidup,

spiritualitas, sistem organisasi sosial karena menurut literatur ke lima faktor inilah

yang lebih berpengaruh terhadap pemanfaatan posyandu lansia. Sedangkan suku

bangsa, tidak diteliti namun diidentifikasi pada data demografi.

Faktor-faktor lain yaitu sistem teknologi dan peralatan, bahasa dan

kesenian tidak diteliti karena diasumsikan kurang berpengaruh terhadap

pemanfaatan posyandu lansia.

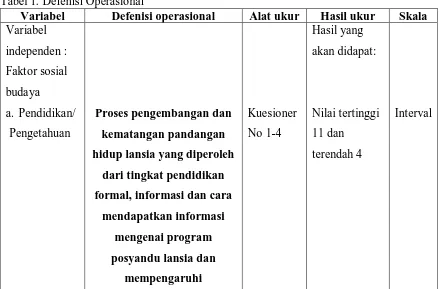

2. Defenisi Operasional

Tabel 1. Defenisi Operasional

Variabel Defenisi operasional Alat ukur Hasil ukur Skala

Variabel

Proses pengembangan dan kematangan pandangan hidup lansia yang diperoleh

dari tingkat pendidikan formal, informasi dan cara

mendapatkan informasi mengenai program posyandu lansia dan

pemanfaatkan posyandu lansia.

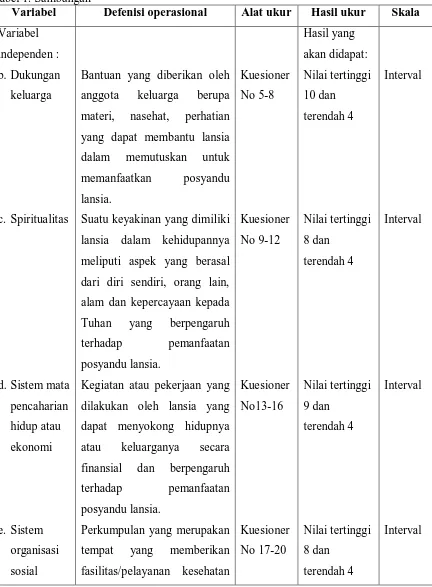

Tabel 1. Sambungan

Variabel Defenisi operasional Alat ukur Hasil ukur Skala

Variabel

Bantuan yang diberikan oleh

anggota keluarga berupa

materi, nasehat, perhatian

yang dapat membantu lansia

dalam memutuskan untuk

memanfaatkan posyandu

lansia.

Suatu keyakinan yang dimiliki

lansia dalam kehidupannya

meliputi aspek yang berasal

dari diri sendiri, orang lain,

alam dan kepercayaan kepada

Tuhan yang berpengaruh

terhadap pemanfaatan

posyandu lansia.

Kegiatan atau pekerjaan yang

dilakukan oleh lansia yang

dapat menyokong hidupnya

atau keluarganya secara

finansial dan berpengaruh

terhadap pemanfaatan

posyandu lansia.

Perkumpulan yang merupakan

tempat yang memberikan

pada lansia yang

mempengaruhi dalam

pemanfaatan posyandu lansia

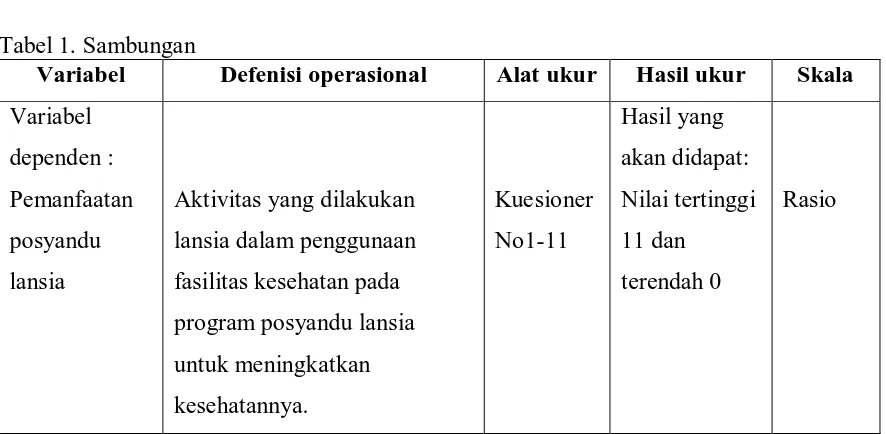

Tabel 1. Sambungan

Variabel Defenisi operasional Alat ukur Hasil ukur Skala

Variabel

dependen :

Pemanfaatan

posyandu

lansia

Aktivitas yang dilakukan

lansia dalam penggunaan

fasilitas kesehatan pada

program posyandu lansia

untuk meningkatkan

Hipotesa yang digunakan pada penelitian ini adalah hipotesa alternatif (Ha)

yaitu sebagai berikut :

a. Adanya pengaruh pendidikan/pengetahuan terhadap pemanfaatan posyandu

lansia

b. Adanya pengaruh dukungan keluarga terhadap pemanfaatan posyandu lansia

c. Adanya pengaruh spiritualitas terhadap pemanfaatan posyandu lansia

d. Adanya pengaruh sistem mata pencaharian hidup terhadap pemanfaatan

posyandu lansia

e. Adanya pengaruh sistem organisasi sosial terhadap pemanfaatan posyandu

Hipotesa penelitian yang akan dibuktikan adalah menerima Hipotesa

alternatif (Ha) yaitu adanya pengaruh faktor sosial budaya terhadap pemanfaatan

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Desain digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif korelasi,

yaitu jenis penelitian yang menelaah hubungan antara dua variabel pada suatu

situasi atau kelompok subjek (Notoatmodjo, 2002). Hal ini dilakukan untuk

melihat pengaruh faktor-faktor sosial budaya terhadap pemanfaatan posyandu

lansia.

2. Populasi dan Sampel Penelitian 2.1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah lansia yang bertempat tinggal di

Daerah Binaan Puskesmas Darussalam Medan.

2.2. Sampel

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan

teknik convenience sampling yang dilakukan dengan mengambil responden yang

tersedia pada saat itu dan telah memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan

terlebih dahulu (Notoatmodjo, 2002). Penentuan jumlah sampel minimal yang

dibutuhkan dilakukan berdasarkan tabel power analysis untuk koefisien

perbandingan dengan level of significance (α) sebesar 5%, power of test (1-β)

sebesar 80% dan effect size (δ) sebesar 40%, sehingga didapat jumlah sampel