PERANCANGAN KONDENSOR PADA SIKLUS RANKINE ORGANIK DENGAN KAPASITAS 1 MW

SKRIPSI

Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

EGO DEAR W SINAGA NIM. 05 0401 050

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karna

atas kasih dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas sarjana

ini dengan baik.

Tugas sarjana ini merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa

sebagai sarjana S-1 jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sumatera

Utara. Adapun judul tugas sarjana ini adalah “ PERENCANAAN KONDENSOR

PADA SIKLUS RANKINE ORGANIK DENGAN KAPASITAS 1 MW “

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih

kepada :

1. Bapak Ir.Mulfi Hazwi,M.Sc selaku Dosen pembimbing yang telah banyak

membantu dan mengajari pembimbing dalam penulisan dan penyelesaian

skripsi ini.

2. Bapak Ir. Isril Amir dan Bapak Tulus Burhanuddin Sitorus,ST,MT selaku

Dosen pembanding yang telah bersedia memberikan waktu dan

membimbing selama proses perbaikan hasil seminar

3. Bapak Dr-Ing Ir. Ikhwansyah Isranuri, selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin

Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Tulus Burhanuddin,ST,MT selaku sekretaris Jurusan Teknik Mesin

Universitas Sumatera Utara.

5. Kedua orang tua saya yang telah banyak memberikan semangat dan

motivasi. Terima kasih untuk kasih sayang dan doa-doa kalian. I love you.

6. Kakak – Kakak ku yang baik ( kak Wince, kak Henni, kak Nora ). Terima

kasih untuk perhatian dan doa-doa nya.

7. Teman-teman TA ORC lae Payung ( ‘ paket kita lae...’ ), lae Dikki,

lae Jongat, lae David.

10.Kak Tetty dan B’Joy serta semua pelayan pemuda terima kasih untuk

dukungan doa-doa nya.

11.Franky dan Martogi serta teman – teman TS’04 Hanna,Hendra, Jubel,

Marta,Hetty, dll. Terima kasih untuk dukungan nya.

12.Semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini yang

tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menyadari bahwa Tugas sarjana ini masih jauh dari

sempurna, maka dari itu penulis menerima segala saran maupun masukan yang

membangun untuk kebaikan penulisan Tugas sarjana ini.

Medan, November 2010

Penulis

ABSTRAK

Siklus Rankine Organik yang merupakan proses pengkonversi energi

hasil modifikasi siklus Rankine. Dengan menggunakaan bahan organik bertitik

didih rendah, ORC dapat digunakan untuk mengekstrak energi dari sumber panas

bersuhu rendah.

Dengan pemilihan jenis bahan organik yang sesuai, ORC mampu menghasilkan

efisiensi pembangkitan energi listrik yang lebih tinggi. Dalam perancangan ini

digunakan fluida kerja R-123.

Perancangan kondensor pada siklus rankine organic dengan

menggunakan fluida kerja R-123 dilakukan dengan perhitungan analisa

perpindahan panas secara konveksi yang selanjutnya dilakukan perhitungan

kerugian kalor dan penurunan tekanan pada kondensor, dari

perhitungan-perhitungan tersebut kemudian akan didapat geometri dari kondensor yang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Diagram Siklus Rankine Organik

Gambar 1.2 Gambar Diagram T-S

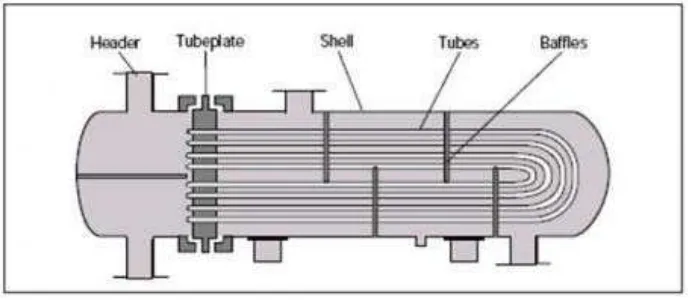

Gambar 2.1 Gambar Kondensor

Gambar 2.2 Gambar Shell and Tube Kondensor

Gambar 2.3 Gambar Kondensor Shell and Coil

Gambar 2.4 Gambar Tubes and Tube Kondensor

Gambar 2.5 Gambar Evaporativ Kondensor

Gambar 2.6 Gambar Jenis-Jenis Buffle

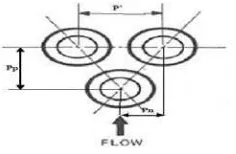

Gambar 2.7 Gambar Lay-out Tube Kondensor

Gambar 2.8 Gambar Finned Tubes

Gambar 3.1 Diagram Alir Siklus Rankine

Gambar 4.1 Gambar U-Tube Kondensor

Gambar 4.2 Gambar Susunan Tube Segitiga

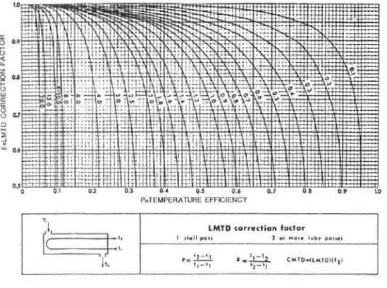

Gambar 4.3 Grafik Faktor Koreksi LMTD

DAFTAR NOTASI

SIMBOL KETERANGAN SATUAN

A,atas Luas Proyeksi Permukaan dinding atas m2

A,depan Luas Proyeksi Permukaan dinding depan m2

Do Diameter dalam tube mm

Di Diameter luar tube mm

Ds Diameter shell kondensor mm

f Koefisien Gesekan Fluida -

Fc Faktor Koreksi -

g Gravitasi m/s2

h1 Entalpi refrigeran masuk kondensor kJ/kg

h2 Entalpi refrigeran keluar kondensor kJ/kg

hi Koefisien Konveksi panas aliran internal W/m2.K

ho Koefisien Konveksi panas aliran eksternal W/m2.K

k Konduktivitas panas material W/m.K

kl Konduktivitas panas material pada fasa cair W/m.K

kv Konduktivitas panas material pada fasa uap W/m.K

L Panjang tube m

LMTD Rata-rata beda suhu logaritmik 0C

m laju aliran massa Kg/s

NuD Bilangan Nusselt

P Tekanan Pada kondensor Pa

Pr Bilangan Prandtl -

Prw Bilangan Prandtl fluida pada tube -

R Tahanan panas pada material ft2F/Btu

Re Bilangan Reynold -

Tcoil suhu rata-rata permukaan tube kondensor 0C

T,o suhu fluida 0C

T,r,i suhu refrigerant memasuki kondensor 0C

T,r,o suhu refrigerant keluar kondensor 0C

T,sat suhu saturasi refrigerant pada kondensor 0C

U Perpindahan panas global W/m2K

Uo Perpindahan panas global eksternal W/m2K

V Kecepatan aliran air m/s

ηp Efisiensi fluida %

υ Viskositas dinamik fluida kerja Pa.s

υL Viskositas dinamik fluida kerja pada keadaan jenuh Pa.s

π konstanta (phi) -

ρ Massa jenis fluida kerja kg/m3

ρL Massa jenis fluida kerja pada fasa cair kg/m3

ABSTRAK

Siklus Rankine Organik yang merupakan proses pengkonversi energi

hasil modifikasi siklus Rankine. Dengan menggunakaan bahan organik bertitik

didih rendah, ORC dapat digunakan untuk mengekstrak energi dari sumber panas

bersuhu rendah.

Dengan pemilihan jenis bahan organik yang sesuai, ORC mampu menghasilkan

efisiensi pembangkitan energi listrik yang lebih tinggi. Dalam perancangan ini

digunakan fluida kerja R-123.

Perancangan kondensor pada siklus rankine organic dengan

menggunakan fluida kerja R-123 dilakukan dengan perhitungan analisa

perpindahan panas secara konveksi yang selanjutnya dilakukan perhitungan

kerugian kalor dan penurunan tekanan pada kondensor, dari

perhitungan-perhitungan tersebut kemudian akan didapat geometri dari kondensor yang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Energi memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan akan energi pun terus meningkat.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan energi yang digunakan oleh manusia maka

perlu dilakukan pemanfaatan energi yang tersedia di alam secara optimal.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak sumber daya alam seperti panas

bumi dan apabila dimanfaatkan secara optimal tentunya akan dapat membantu

dalam memenuhi kebutuhan energi khusus nya di negara ini. Namun hal ini belum

dapat lakukan mengingat beberapa sumber panas ini hanya menghasilkan uap

dengan panas dan tekanan yang rendah, dimana suhu uap berkisar antara

80-1700C dengan tekanan yang rendah berkisar 3 bar jadi masih belum bisa

dimanfaatkan secara langsung jika menggunakan sistem pembangkit tenaga

berdasarkan siklus rankine yang menggunakan fluida kerja air untuk

menghasilkan uap.

Dengan kondisi ini maka agar sumber daya alam yang ada dapat

dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan oleh

manusia maka penggunaan Organik Rankine Cycle (ORC) bisa dijadikan

alternatif dalam memanfaatkan energi yang ada ini. Adapun organik rankine

cycle atau siklus rankine organik ini merupakan sistem pembangkit tenaga yang

menggunakan fluida organik sebagai fluida kerja nya. Kerja siklus ini sama

dengan siklus rankine konvensional yang membedakan nya hanyalah jenis fluida

kerja yang digunakan. Jika pada siklus rankine konvensional menggunakan fluida

kerja air maka pada siklus rankine organik menggunakan cairan organik sebagai

fluida kerja.

Sistem ini dipilih atas dasar karakteristik kerja ORC yang mampu

mengubah fluida kerja menjadi uap dengan menggunakan panas rendah dari

panas bumi, memanfaatkan panas terbuang, ataupun memanfaatkan panas

menguap pada suhu rendah (dibawah 1000C). Sehingga dengan sistem ini panas

bumi yang ada bisa dimanfaatkan.

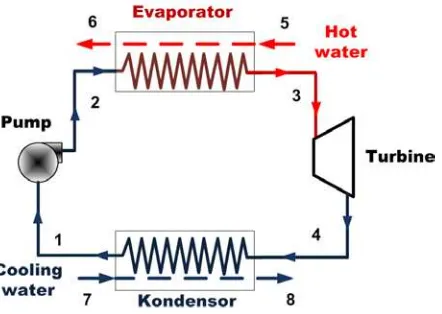

Komponen utama siklus rankine organik yang paling sederhana adalah

pompa, evaporator, turbin dan kondensor. Selain fluida kerja perbedaan utama

siklus Rankine konvensional dan siklus rankine organik adalah terletak pada

evaporator. Jika siklus Rankine konvensional menggunakan boiler maka siklus

rankine organik menggunakan evaporator.

Cara kerja siklus rankine organik yang digunakan dalam pembangkit

listrik yang menggunakan fluida kerja cairan organik, hampir sama dengan siklus

rankine konvensional dimana cairan organik dipompa ke evaporator kemudian

dalam evaporator dialirkan sumber panas bumi (geothermal water) dengan suhu

yang mencapai 800C-1000C akan mengubah cairan organik dari cair menjadi uap.

Uap panas kemudian disalurkan ke turbin yang berfungsi menggerakkan

generator dan menghasilkan listrik. Kemudian uap tersebut diteruskan ke

kondensor dan dicairkan kembali untuk kemudian diteruskan ke pompa dan

kemudian mengulangi siklus. Gambar berikut menunjukkan prose siklus rankine

organik yang menggunakan geothermal water.

Dengan siklus rankine organik dapat yang dapat menggunakan suhu

panas rendah yaitu lebih rendah dari 100 derajat celcius (+80 derajat) maka selain

dapat memanfaatkan sumber panas bumi ( geothermal water ) juga dapat

memanfaatkan tenaga surya, waste energy maupun biomassa.

Sementara untuk fluida kerja yang dipakai dalam siklus rankine organik

haruslah memenuhi aspek keamanan lingkungan dan keamanan dalam

penggunaannya yakni nilai potensi pemanasan global dan penipisan lapisan ozon

yang dapat ditimbulkan, serta kemudahan dalam mendapatkan nya. Untuk itu

perlu dipilih fluida kerja yang optimal. Tabel berikut menunjukkan beberapa

cairan organik yang dapat digunakan sebagai fluida kerja yang telah memenuhi

standar keamanan lingkungan.

Tabel 1.1 : Literature review on ORC

Refrigerant

Suhu pada Evaporator

( oC)

Suhu pada kondensor

( oC)

Suhu pada Titik Kritis

( oC)

R-236fa 85 40 124,92

R-123 85 40 183,68

R-600 85 40 152,01

R-124 85 40 122,47

R-134a 85 40 101,08

R-125 85 40 66,04

R-407c 85 40 86,74

R404A 85 40 72,07

(Sumber : Organic Rankine cycle using low-temperature geothermal heat

Untuk mempermudah penganalisaan termodinamika siklus ini, proses-proses

diatas dapat di sederhanakan dalam diagram berikut :

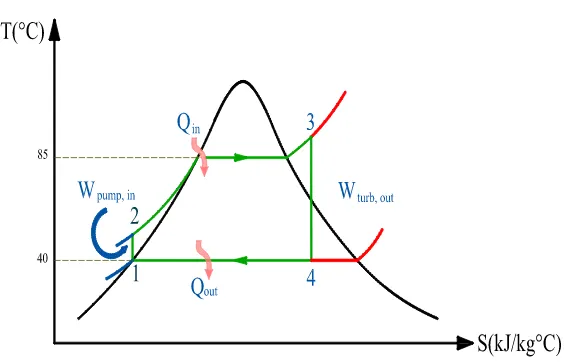

Gambar 1.2 Diagram T-S Siklus Rankine Organik

Dari diagram T-S diatas dapat dilihat bahwa untuk siklus rankine organik

fluida kerja dipanaskan pada suhu dibawah 1000C ( 850C ) di evaporator berbeda

dengan siklus rankine konvensional yang fluida kerja nya dipanaskan hingga

mencapai suhu 1000C, hal ini tentunya dapat menyebabkan berkurang nya energi

untuk memanaskan fulida hingga menghasilkan uap. Berdasarkan diagram diatas

terdapat 4 proses dalam siklus Rankine organik :

Proses 1: Fluida organik dipompa ke evaporator dari bertekanan rendah ke

tekanan tinggi dalam bentuk cair. Proses ini membutuhkan sedikit input

energi.

Proses 2: Fluida organik cair masuk ke evaporator di mana fluida dipanaskan

hingga menjadi uap pada tekanan konstan menjadi uap jenuh

desuperheating.

Proses 4: Uap basah memasuki kondensor di mana uap diembunkan dalam

tekanan dan temperatur tetap hingga menjadi cairan jenuh.

Dalam siklus Rankine ideal, pompa dan turbin adalah isentropic Maka

analisa pada masing-masing proses pada siklus untuk tiap satu-satuan massa dapat

ditulis sebagai berikut:

1) Kerja pompa : ( 2 1)

.

h h m Wp = −

2) Penambahan kalor pada ketel : ( 3 2)

.

h h m Qin = −

3) Kerja turbin : ( 3 4)

.

h h m WT = −

4) Kalor yang dilepaskan dalam kondensor : ( 4 1)

.

h h m Qout = −

5) Efisiensi termal siklus :

e p

T th

Q W

W

+ =

η

Dimana :

.

m = Laju aliran massa (kg/s)

h = entalphi (kj/kg)

WT = Daya Turbin (W)

Qin = Kalor masuk (kJ/s)

1.2 Tujuan Perancangan

Adapun tujuan dari perancangan ini adalah :

a. Mahasiswa dapat menentukan jenis dan kebutuhan fluida organik untuk memenuhi kebutuhan sistem pembangkit tenaga berdasarkan siklus rankine

organik dengan kapasitas 1 MW.

b. Mahasiswa dapat merancang kondensor untuk memenuhi kebutuhan sistem pembangkit tenaga berdasarkan siklus rankine organik dengan kapasitas

1MW.

c. Mahasiswa dapat mengetahui keekonomisan dari refrigerant yang dipakai.

1.3 Manfaat Perancangan

Manfaat dari perancangan ini bagi pangembangan IPTEK adalah dapat

menjadi salah satu alternatif dalam rangka pemanfaatan sumber daya panas

bumi. Karena dalam sitem pembangkit ini tidak memerlukan panas yang tinggi

(850C), dan dapat terpenuhi oleh sumber panas bumi yang ada di Indonesia.

1.4 Batasan Masalah

Kondensor yang direncanakan akan digunakan pada proses pendistribusian

fluida organik pada sistem pembangkit tenaga berdasarkan siklus rankine organik.

Pembahasan perencanaan ini dibatasi pada :

a. Penentuan fluida organik.

b. Penentuan kebutuhan fluida organik pada sistem pembangkit tenaga

bersadarkan siklus rankine organik dengan kapasitas 1 MW.

c. Penentuan spesifikasi teknik kondensor.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. BAB I : Berisi latar belakang penelitian, Tujuan, Batasan masalah.

Pada bagian latar belakang berisi tentang pengertian dan proses siklus

rankine organik.

b. BAB II : Tinjauan Pustaka berisikan tentang teori-teori kondensor,

jenis-jenis dan cara kerja kondensor.

c. BAB III : Pemilihan fluida kerja, berisikan tentang penjelasan dari

siklus termodinamik dan pemilihan dari fluida kerja yang sesuai untuk

perancangan pembangkit tenaga berdasarkan siklus rankine organik

dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuia.

d. BAB IV : Analisa perpindahan panas, dan menentukan ukuran –

ukuran utama kondensor. Berisikan tentang perhitungan-perhitungan

untuk mendapatkan ukuran-ukuran dari kondensor berdasarkan dengan

analisa perpindahan panas.

e. BAB V : Hasil dan Pembahasan, pada bagian ini membahas tentang

pemilihan jenis kondensor yang sesuai, serta perhitungan bagian-bagian

kondensor.

f. BAB VI : Kesimpulan, berisikan tentang pemaparan hasil dari

perencanaan kondensor dan bagian-bagian nya.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

g. BAB I : Berisi latar belakang penelitian, Tujuan, Batasan masalah.

Pada bagian latar belakang berisi tentang pengertian dan proses siklus

rankine organik.

h. BAB II : Tinjauan Pustaka berisikan tentang teori-teori kondensor,

jenis-jenis dan cara kerja kondensor.

i. BAB III : Pemilihan fluida kerja, berisikan tentang penjelasan dari

siklus termodinamik dan pemilihan dari fluida kerja yang sesuai untuk

perancangan pembangkit tenaga berdasarkan siklus rankine organik

dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuia.

j. BAB IV : Analisa perpindahan panas, dan menentukan ukuran –

ukuran utama kondensor. Berisikan tentang perhitungan-perhitungan

untuk mendapatkan ukuran-ukuran dari kondensor berdasarkan dengan

analisa perpindahan panas.

k. BAB V : Hasil dan Pembahasan, pada bagian ini membahas tentang

pemilihan jenis kondensor yang sesuai, serta perhitungan bagian-bagian

kondensor.

l. BAB VI : Kesimpulan, berisikan tentang pemaparan hasil dari

perencanaan kondensor dan bagian-bagian nya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pandangan Umum Tentang Kondensor

Didalam sistem kompresi uap (vapor compression) kondensor adalah suatu

komponen yang berfungsi untuk merubah fase refrigerant dari uap bertekanan

tinggi menjadi cairan bertekanan tinggi atau dengan kata lain pada Kondensor ini

terjadi proses kondensasi. Refrigerant yang telah berubah menjadi cair tersebut

kemudian dialirkan ke evaporator melalui pompa.

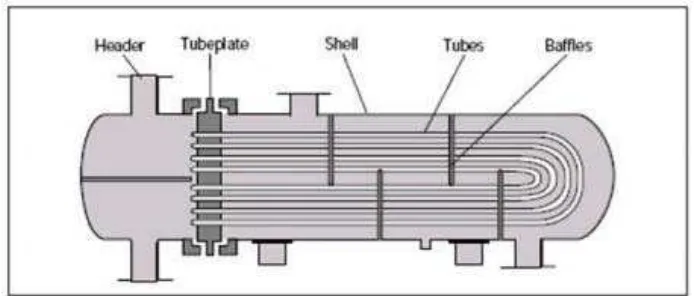

Sumber : Shell and tube exchangers design

Gambar 2.1 Kondensor

Prinsip kondensasi di kondensor adalah menjaga tekanan uap Superheat

Refrigerant yang masuk ke kondensor pada tekanan tertentu kemudian suhu

Refrigerantnya diturunkan dengan membuang sebagian kalornya ke medium

pendingin yang digunakan di kondensor. Sebagai medium pendingin digunakan

udara dan air atau gabungan keduanya. Dalam perancangan ini akan digunakan air

sebagai media pendingin.

Pada proses pendinginan (cooling) cairan Refrigerant yang menguap di

dalam pipa-pipa Cooling Coil (evaporator) telah menyerap panas sehingga

berubah wujudnya menjadi gas dingin dengan kondisi superheat pada saat

dibuang atau dipindahkan ke suatu medium lain sebelum ia dapat kembali diubah

wujudnya menjadi cair untuk dapat mengulang siklusnya kembali.

2.2 Komponen – komponen utama pada Kondenser

Kondensor pada umumnya memiliki beberapa komponen utama, dimana

masing – masing komponen memiliki fungsinya tersendiri. Adapun

komponen-komponen utama dari kondensor adalah sebagai berikut :

1. Suction Pipe dan Discharge Pipe ( Pipa saluran masuk dan pipa saluran keluar )

a. Suction Pipe

Suction Pipe adalah pipa saluran masuk untuk masuknya media pendingin

ke dalam kondenser,yang mana media pendingin itu berupa fluida cair yang

bertekanan yang merupakan hasil dari pemampatan di kompresor.

b. Discharge Pipe

Discharge pipe adalah pipa saluran keluar Refrigerant dari kompresor

melalui tube ke tangki receiver.

2. Tube ( Pipa dalam Kondenser )

Tube adalah pipa aliran yang dilalui Refrigerant yang bertekanan dan

panas yang merupakan hasil dari turbin melalui suction pipe dan akan disalurkan

ke discharge pipe dan kemudian diterima oleh tangki receiver.

Umumnya terdapat empat susunan tube yaitu ,Triangular ( 30o ),

Gambar 2.3 Lay-out pada tube

Susunan triangular memberikan nilai perpindahan panas yang lebih baik

bila dibandingkan dengan susunan rotate square dan square karena dengan

susunantriangular dapat menghasilkan turbulensi yang tinggi, namun

begitu tube yang disusun secara triangular akan menghasilkan pressure drop (

penurunan tekanan ) yang lebih tinggi dari pada susunan rotate

square dan square. Apabila fluida yang digunakan memiliki tingkat fouling yang

tinggi dan memerlukan pembersihan secara mekanik (mechanical cleaning )

susunan tube secara triangular tidak digunakan, sebaiknya digunakan

susunan square, apabila jenis cleaning yang digunakan adalah chemical

cleaning, maka susunan tube secara triangular dapat diperimbangkan kembali,

mengingat untuk chemical cleaning tidak memerlukan akses jalur ruang ( acess

lanes ) yang lebih seperti pada mechanical cleaning.

3. Baffle

Sumber : Engineering Data Book, 9th Edition

Gambar 2.2 Jenis – jenis baffle yang ada pada tube

2.3 Cara Kerja Kondenser

Uap panas yang masuk ke kondensor dengan temperatur yang tinggi dan

bertekanan yang merupakan hasil proses dari turbin. Kemudian uap panas masuk

ke dalam Suction Pipe dan kemudian mengalir dalam tube. Dalam tube, uap panas

didinginkan dengan media pendingin air yang dialirkan melewati sisi luar tube,

BAB III

PEMILIHAN FLUIDA KERJA

3.1 Analisa Termodinamika Siklus Rankine Organik

Diagram alir siklus rankine organik dapat dilihat seperti gambar berikut

Gambar 3.1 Diagram alir siklus rankine organik

Untuk mempermudah penganalisaan termodinamika siklus ini,

proses-proses diatas dapat disederhanakan dalam diagram T-s sebagai berikut :

Proses-proses pada setiap titik dapat diuraikan sebagai berikut :

• titik 1: Fluida dipompa dari bertekanan rendah ke tekanan tinggi dalam bentuk

cair Proses ini membutuhkan sedikit input energi.

• titik 2: Fluida cair bertekanan tinggi masuk ke evaporator di mana fluida

dipanaskan hingga menjadi uap pada tekanan konstan menjadi uap jenuh.

• titik 3: Uap jenuh bergerak menuju turbin, yang kemudian dapat dimanfaatkan

untuk menghasilkan energi listrik. Hal ini mengurangi temperatur dan tekanan

uap.

• Proses 4: Uap basah memasuki kondensor di mana uap diembunkan dalam

tekanan dan temperatur tetap hingga menjadi cairan jenuh.

Analisa pada masing-masing proses pada siklus untuk tiap satu-satuan

massa dapat ditulis sebagai berikut:

6) Kerja pompa : ( 2 1)

9) Kalor yang dilepaskan dalam kondensor : ( 4 1)

.

h h m Qout = −

Efisiensi termal siklus :

e

Dalam hal ini ada beberapa parameter suhu yang perlu ditetapkan sebagai

tahap awal perencanan yaitu suhu refrigerant dan suhu air dingin. Suhu refrigerant

dalam evaporator direncanakan 850C dan suhu refrigerant keluaran kondensor

sebesar 400C. adapun sebagai media pendingin akan digunakan air,temperatur air

di permukaan ditentukan oleh adanya pemanasan (heating) di daerah tropis dan

pendinginan (cooling) di daerah dataran tinggi. Kisaran harga temperatur air

dipermukaan adalah -2o s.d. 35oC (sumber : Equation of State of Water ). Maka

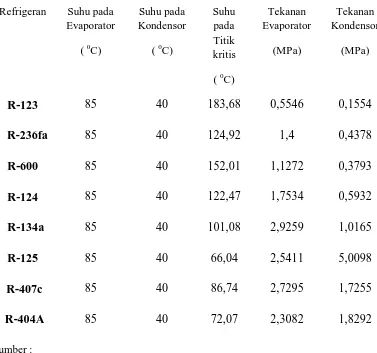

3.2 Pemilihan Fluida Kerja Berdasarkan Perhitungan Termodinamika.

Pemilihan refrigerant sebagai fluida kerja yang sesuai untuk dipakai

sebagai fluida kerja dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan

termodinamika pada tiap-tiap fluida kerja yang ada untuk kemudian dipilih yang

paling sesuai dan fluida kerja yang akan dipilih haruslah memenuhi persyaratan

lingkungan agar tidak merusak lapisan ozon. Beberapa fluida kerja yang telah

memenuhi persyaratan keamanan lingkungan seperti yang terdapat pada table

berikut :

Tabel 3.1 : Sifat fisik dari Refrigerant

Refrigeran Suhu pada Evaporator

( 0C)

Suhu pada Kondensor

( 0C)

Suhu pada Titik kritis ( 0C)

Tekanan Evaporator

(MPa)

Tekanan Kondensor

(MPa)

R-123 85 40 183,68 0,5546 0,1554

R-236fa 85 40 124,92 1,4 0,4378

R-600 85 40 152,01 1,1272 0,3793

R-124 85 40 122,47 1,7534 0,5932

R-134a 85 40 101,08 2,9259 1,0165

R-125 85 40 66,04 2,5411 5,0098

R-407c 85 40 86,74 2,7295 1,7255

R-404A 85 40 72,07 2,3082 1,8292

Berikut adalah perhitungan termodinamika dari fluida kerja yang akan

dipilih.

3.2.1 Refrigerant R-123

Refrigerant R-123 atau HCFC-123 adalah pendingin yang dirancang untuk

menggantikan R-11 untuk digunakan sebagai pendingin dimana tekanannya

rendah dan menyediakan effisiensi energi yang sangat baik. Refrigerant ini ramah

lingkungan dengan nilai ODP (Ozon Depleting potensial) nol dan GWP (Global

Warming Potensial) yang dapat diabaikan dan hemat energi. Refrigerant ini

dianggap praktis karena tidak beracun jika tertelan ataupun terhirup, tapi

refrigerant ini bisa menimbulkan iritasi jika terkena kulit dan sedikit mengganggu

mata karena terasa perih. Sedangkan dalam konsentrasi uap tinggi bisa

mengganggu sistem pernafasan dan sistem saraf pusat seperti pusing, sakit kepala

dan mengantuk. Oleh karena itu, untuk menghindari segala kemungkinan yang

tidak diinginkan dan supaya bekerja dengan prosedur yang benar, diperlukan

pengetahuan tentang karakteristik refrigerant ini.

Adapun karakterisrik fisik daripada refrigerant R-123 ini adalah sebagai

berikut :

1. properti kimia : cairan tak berwarna dan bau samareter

2. rumus kimia : CHCl2CF3

3. nama kimia : 2,2dichloro-1,1,1-trifluoroethane

4. titik didih : 27,85 0C pada tekanan 1 Atm.

5. titik kritis : 183,680C

6. massa jenis pada titik kritis : 550 kg/m3

a. Perhitungan Daya Kerja Turbin

Sifat fisik R-123 masuk ke turbin :

keadaan R-123 keluar dari turbin :

T4 = 40 0C

h4 = 404,1 kJ/kg (table : HCFC-123 saturatian properties – temperature )

hingga dapat dihitung :

Wt = ( h3-h4 )

= (430,76 – 404,1) kJ/kg

= 26,66 kJ/kg

b. Perhitungan Daya Kerja Pompa

Keadaan R-123 saat dihisap oleh pompa :

T1 = 40 0C

v = 0,000702 m3/kg

P1 = 154,48 kPa

h1 = 256,35 kJ/kg

keadaan R-123 keluar dari pompa :

T2 = 85 0C

P2 = 554,69 kPa

h2 = 287,78 kJ/kg

Kerja pompa :

Wp = v ( P2-P1 )

= 0,28094742 kJ/kg

c. Perhitungan pada kondensor

(Qout) = ( h4 – h1 )

= (404,1 – 256,35) kJ/kg

= 147,75 kJ/kg

d. Efisiensi Termal

e p

T th

Q W

W

+ =

η

kJ/kg 147,75 kJ/kg

0,28094742

kJ/kg 26,66

+ =

th

η

= 18 %

e. Laju aliran massa uap

Laju aliran massa yang melalui turbin ditentukan dari persamaan :

Wt = ( h3-h4 )

Dimana :

Wt = daya turbin ( W )

= laju aliran massa ( kg/s )

h3,h4 = enthalpy (kJ/kg )

Daya turbin :

t m g T

Wg W

η η η . .

=

dimana : efisiensi generator (

η

g ) = 0.97maka didapat daya turbin

kW kW

Wg W

t m g

T 1231,399

) 92 , 0 )( 91 , 0 )( 97 , 0 (

1000 .

. = =

=

η η

η

hingga dapat dihitung :

Wt = ( h3-h4 )

1231,399 kW = (430,76 – 404,1) kJ/kg

= 46,189 kg/s

Gambar 3.2 Diagram P – h refrigerant R-123

Dengan cara yang sama dilakukan perhitungan untuk masing-masing

Refrigerant

Tekanan Evaporator

(Pc) Mpa

Tekanan Kondensor

(Pc) Mpa

Laju Aliran Massa

( ṁ) kg/s

Kalor yang Keluar (Qout) kJ/kg

Effisiensi Thermal

(ηt) %

Suhu pada Titik Kritis

(Tc) 0C

Kerja Turbin (WT) kJ/kg

Kerja Pompa

WP kJ/kg

R-236fa 1,4 0,4378 47,728 137,2 18,7 124,92 25,8 0,3751

R-123 0,55469 0,15448 46,189 147,79 18 183,68 26,66 0,28094

R-600 1,1272 0,3793 20,1406 345,14 17,64 152,01 61,14 1,3483

R-124 1,7534 0,5932 55,974 135,5 16,3 122,47 22,01 0,9265

R-134a 2,9259 1,0165 147,82701 163,23 5,05 101,08 8,33 1,661176

R-125 2,5411 5,0098 1172,76 93,98 1,11 66,04 1,05 0,488

R-407c 2,7295 1,7255 456,073 168,3 1,55 86,74 2,7 0,903

Dalam pemilihan fluida kerja yang digunakan harus memenuhi persyaratan

lingkungan supaya tidak merusak lapisan ozon dan potensi pemanasan global, dan

memastikan effisiensi termal dan kerja turbin yang tinggi karena.tidak ada fluida

kerja yang memenuhi semua persyaratan, namun yang optimal harus dipilih.

Dari analisa delapan refrigerant diatas dapat dilihat setiap karakteristik

refrigerant, dimana untuk perencanaan ini dipilih refrigerant yang memiliki tekanan

pompa yang rendah sehingga tidak memerlukan energi yang besar pada saat

memompakan fluida ke evaporator, juga harus memiliki efisiensi termal yang tinggi

sehingga dapat menghasilkan energi yang besar, disamping juga dilihat faktor

keamanan terhadap lingkunngan. Melihat perhitungan sifat-sifat fisik dari berbagai

refrigerant (table 3.1), dapat dilihat efisiensi yang lebih tinggi yaitu refrigerant

R-236fa berkisar 18,7%. Namun jika dilihat dari tekanan pada evaporator berkisar 14

bar, dan daya kerja turbin hanya berkisar 25,8 kJ/kg sehingga refrigerant ini kurang

optimal. Jika dibandingkan dengan refrigerant R-123 efisiensinya 18%, tekanan

pada evaporator hanya berkisar 5,54 bar dan daya kerja turbin berkisar 26,6 kJ/kg

maka refrigerant ini lebih optimal dibanding R-236fa.

Sehingga dalam perancangan ini digunakan Refrigerant R-123 untuk

pengembangan sistem pembangkit tenaga berdasarkan siklus rankine organik karena

BAB IV

ANALISA PERPINDAHAN PANAS KONDENSOR 4.1 Perencanaan Kondensor

Dalam perencanaan ini kondensor yang akan direncanakan adalah jenis shell

and tube condensor. Refrigerant mengalir dalam tube kondensor sedangkan air akan

dialirkan melewati gugusan tube kondensor. air yang melewati tube kondensor akan

menyerap kalor refrigerant sementara refrigerant yang bertukar panas dengan air akan

mengalami kondensasi.

Sumber : Shell and tube exchangers design

Gambar 4.1 U-tube kondensor

Dalam perencanaan ini, tube kondensor direncanakan dari bahan tembaga

(copper), sedangkan shell direncanakan dari bahan baja (stell). Berdasarkan data dari

tabel 3.1 (hal.19) untuk refrigerant yang dipilih yaitu R-123 dengan laju aliran massa

sebesar 46,189 kg/s, Qout = 147,79 KJ/kg dan tekanan pada kondensor sebesar

0,15448 Mpa dan suhu masuk kondensor (T,ri ) = 500C dan suhu keluar kondensor

(T,ro) direncanakan sebesar 400C.

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan dimensi kondensor berdasarkan

analisa perpindahan panas yang terjadi.

4.2 Perpindahan Panas Konveksi Eksternal

Perpindahan panas aliran eksternal terjadi disebelah luar tube karena air

yang mengalir menyilang melewati tube. Temperatur tube pada kondensor, berkisar

Temperatur refrigeran rata-rata ( T,r ) = C

Untuk menentukan susunan tube yang sesuai, akan dilakukan beberapa

perhitungan untuk mengetahui susunan tube yang bagaimanakah yang dapat

menghasilkan koefisien perpindahan panas konveksi eksternal terbesar. Untuk

menghitung koefisien konveksi aliran eksternal terlebih dahulu dihitung bilangan

Nusselt berdasarkan korelasi empiris yang dirumuskan oleh Zhukauskas.

(

)

4(Literatur : Incropera, Frank P. And David P. Dewitt, “fundamental of Heat and

Mass Transfer” hal.380 ) Nilai C dan n didapat dari tabel pada [ Lampiran 9 ].

Koefisien pindahan panas konveksi dapat dicari dengan rumus :

D

(Literatur : Incropera, Frank P. And David P. Dewitt, “fundamental of Heat and

Mass Transfer” hal.369 ).

Berikut akan dilakukan perhitungan koefisien pindahan panas konveksi

aliran eksternal terhadap susunan tube yang ada pada tabel 4.1 dengan kecepatan air

pada sisi masuk shell direncanakan 1 m/s. Sebagai contoh akan diambil data dari

tabel 4.1 yaitu : Diameter luar tabung (OD) = 0.75 in (19,05 mm )

Sp = PP = 0,814 in ( 20,6756 mm )

Sn = P’ = 0,938 in ( 23,8252 mm )

Bentuk susunan tube adalah segitiga.

4.2.1 Perpindahan Panas Konveksi Aliran Eksternal Ketika Refrigeran Mengalami Proses Desuperheating

Berdasarkan hasil penelitian laboratorium pendingin seltech bahwa

temperature tube pada kondensor berkisar 3 – 4oC lebih rendah dari temperatur

refrigeran. Pada saat proses Desuperheating temperatur masuk refrigeran (T,ri) =

500C dan temperatur refrigeran keluar proses Desuperheating (T,ro) = 400C. Maka

temperatur refrigeran rata-rata :

C

Sehingga diperoleh temperatur coil (Tcoil) = 45-3= 420C.

Temperatur air masuk (T,air in) = 300C

Temperatur air keluar (T,air out) = 37,010C

Sifat –sifat fluida air dievaluasi pada tekanan atmosfer dan suhu film maka :

C

Kecepatan maksimum air, Vmax :

Sehingga

(

)

4 1 36

, 0 max

Pr Pr Pr

Re, ,

=

w n

D

D C x x

Nu

Nu,D = 0,36(133306,1011)0,6 (4,75)0,36 (4,75/3,48)1/4 = 810,2159

Dan W m K

D k Nu

ho D 96,703 / .

01905 , 0

) 0022 , 0 ( 2159 , 810

. 2

,

= =

=

Dengan cara yang sama dapat dihitung nilai koefisien perpindahan panas

untuk berbagai jenis susunan tube berdasarkan tabel 4.1 dan hasil nya dapat dilihat

Dari hasil perhitungan nilai koefisien konveksi aliran eksternal untuk

masing-masing susunan tube maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Diameter Tube dari tipe susunan tube yang triangular dengan diameter tube

0,750 in memiliki nilai koefisien perpindahan panas eksternal yang besar.

2. Susunan Tube, Untuk susunan tube dengan selang-seling atau susunan tube

berbentuk triangular memiliki koefisien perpidahan panas yang lebih besar

dibanding dengan susunan tube yang segaris (inline).

Dari kesimpulan diatas maka dalam perencanaan ini akan dipilih tube dengan

susunan triangular dengan diameter nominal 5/8 in tipe L dan dari lampiran

[ L.11] maka diperoleh ukuran tube dengan :

Outer diameter (OD) : 0,75 in ( 19,05 mm )

Inside diameter (ID) : 0,67 in ( 16,92 mm )

Tebal dinding tube : 1,07 mm

Susunan tube : Sn = 0,938 in (23,8252 mm) dan

SP = 0,814 in ( 20,6756 mm)

Kecepatan air pada sisi shell adalah 1 m/s besar nya nilai koefisien konveksi aliran

eksternal adalah ho = 96,703 W/m2.K

dan temperatur refrigeran keluar proses kondensasi (T,ro) = 400c dalam bentuk

fasa cair. Sehingga diperoleh temperatur rata-rata yaitu

C

Sehingga diperoleh temperatur tube Tcoil = 40 – 4 = 360C. Temperatur air masuk

300C sifat fluida (air) dievaluasi pada tekanan atmosfer dan temperatur film,

)

Dari tabel R-123 diperoleh :

3

Kecepatan maksimum air, Vmax :

Dimana nilai dari (Sn/Sp) = 1,1523 maka nilai C = 0,35 (Sn/Sp)1/5 = 0,36 dan dari

Besarnya nilai koefisien konveksi aliran eksternal ketika refrigeran mengalami

proses kondensasi adalah ho = 87,1664 W/m2.K.

4.3 Laju Perpindahan Panas Konveksi Aliran Internal

Laju perpindahan panas konveksi aliran internal ini terdiri dari dua jenis yaitu :

4.3.1 Laju Perpindahan panas Konveksi Aliran Internal ketika refrigeran Mengalami proses Desuperheating

Pada proses ini refrigeran ( R-123 ) keluar dari pipa buang pada fasa

uap 500C, suhu kondensasi untuk kondensor pendingin air direncanakan 400C,

tekanan saturasi yang bersesuaian dengan suhu kondensasi tersebuat adalah

154,48 kPa. Besar nya koefisien perpindahan panas konveksi internal dapat

dihitung dengan korelasi empiris dari Dittus-Boelter :

Korelasi empiris diatas berlaku untuk aliran turbulen, yaitu dengan bilangan

reynold diatas 10.000.

Sifat-sifat fisik R-123 dievaluasi pada tekanan (P) = 154,48 kPa dan

)

Laju aliran refrigeran total kondensor adalah 46,189 kg/s. maka bilangan Reynold

adalah :

Dengan Re,D > 10.000 berarti aliran yang terjadi adalah aliran turbulen.

Bilangan Nusselt :

Nu,D = 0,023.(ReD)4/5.Pr0,3

= 0,023 (1022797,4281)4/5 (221,64 )0,3

Koefisien konveksi :

4.3.2 Laju Perpindahan panas Konveksi Aliran Internal ketika refrigeran

Mengalami proses Kondensasi

Untuk menghitung besarnya laju perpindahan panas konveksi di dalam

tube ketika refrigeran mengalami proses kondensasi dapat dihitung dengan

menggunakan korelasi empiris yang diajukan oleh Chato :

4

Sifat-sifat fisik R-123 saturasi liquid dievaluasi pada saat Tsat = 40 0C.

3

3

Maka nilai dari h’fg dapat dicari seperti dibawah ini :

h’fg = hfg + 3/8 Cp,l (Tsat – Ts ) = 165,43 + 3/8 (1,041)(40 – 36 ) = 166,9915 kJ/kg

dengan demikian nilai koefisien konveksi karena proses kondensasi adalah :

4

4.4 Faktor Pengotoran (Fouling Factor)

Faktor pengotoran (fouling faktor ) adalah besarnya tahanan termal yang

terjadi karena adanya kotoran pada fluida kerja setelah sekian lama beroperasi.

Faktor pengotoran ini akan menghambat laju perpindahan panas dan membentuk

suatu tahanan termal. Dari lampiran [ L.11 ] diambil faktor pengotoran :

R’’f,i= 0,0002 m2K/W untuk refrigeran.

R’’f,o= 0,0002 m2K/W untuk air umpan ketel olahan.

Berdasarkan nilai faktor pengotoran diatas dapat dihitung nilai koefisien

4.4.1 Koefisien Perpindahan Panas Konveksi Aliran Eksternal Kotor Untuk Proses Desuperheating

4.4.2 Koefisien Perpindahan Panas Konveksi Aliran Eksternal Kotor Untuk Proses Kondensasi

4.4.3 Koefisien Perpindahan Panas Konveksi Aliran Internal Kotor Untuk Proses Desuperheating

4.4.4 Koefisien Perpindahan Panas Konveksi Aliran Internal Kotor Untuk Proses Kondensasi

4.5 Perpindahan Panas Global

4.5.1 Perpindahan Panas Global Tube yang Mengalami Proses

Desuperheating

Perpindahan panas global dapat dihitung dengan rumus :

o

382,43 W/m.K maka perpindahan panas global dapat dihitung :

K

Menentukan LMTD (beda temperatur rata-rata logaritmik) :

Dengan data-data sebagai berikut :

Tr,i = 500C dan Tr,o = 400C

T,wi = 300C dan T,wo = 37,010C

C

Dengan besarnya kalor yang dilepas kondensor pada saat desuperheating :

( , , )

Kondensor direncanakan dengan menggunakan n = 150 buah tube paralel tiap

pass, sehingga panjang tube dapat dicari dengan :

Q = Uo.Ao.n.LMTD.Fc

Gambar 4.2 grafik faktor koreksi LMTD

Berdasarkan grafik LMTD untuk nilai P dan R diatas didapat nilai Fc = 0,9. Maka

Q = Uo.Ao.n.LMTD.Fc

351036,4 J/s = 106,561 W/m2.K x 0,0598L m2 x 150 x 284,43 K x 0,9

L = 1,43 m

4.5.2 Perpindahan Panas Global Tube yang Mengalami Proses Kondensasi

Perpindahan panas global dapat dihitung dengan rumus :

i

383,48 W/m.K maka perpindahan panas global dapat dihitung :

K

Menentukan LMTD (beda temperatur rata-rata logaritmik) :

Dengan data-data sebagai berikut :

Tr,i = 500C dan Tr,o = 400C

T,wi = 300C dan T,wo = 37,010C

LMTD adalah beda temperatur rata-rata logaritmik dapat dihitung dengan :

T T T

T ) ( )

Dengan besarnya kalor yang dilepas kondensor pada saat kondensasi :

( , , )

. .

ro ri p

p T mc T T

c m

Q= ∆ = −

Dimana cp dievaluasi pada suhu T = 40 0C, maka :

s kJ Q=46,189(1,041)(50−40)=480,8275 /

Dengan :

2 0 D L (0,01905)L (0,0598L)m

A =π o =π =

Kondensor direncanakan dengan menggunakan n = 150 buah tube paralel tiap

pass, sehingga panjang tube dapat dicari dengan :

Q = Uo.Ao.n.LMTD.Fc

Dimana nilai faktor koreksi (Fc) diambil berdasarkan grafik faktor koreksi LMTD

pada gambar 4.2 maka didapat nilai Fc = 0,9

Q = Uo.Ao.n.LMTD.Fc

480827,5 J/s = 81,35623 W/m2.K x 0,0598L m2 x 150 x 284,43 K x 0,9

L = 2,57 m

Maka panjang tube untuk proses kondensasi L = 2,57 m

Jadi panjang total tube kondensor adalah total panjang tube untuk proses

desuperheating ditambah dengan total panjang tube untuk proses kondensasi

BAB V

PERENCANAAN GEOMETRI KONDENSOR 5.1 Perencanaan Shell Kondensor

Dalam perencanaan ini akan memakai kondensor dengan tipe U-tube

kondensor

Gambar 5.1 U-tube kondensor

Pemilihan ini didasarkan atas beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari

pemakaian kondensor jenis ini dibandingkan dengan jenis lain nya, diantaranya

lebih murah dan mudah dibersihkan.

- Diameter shell (Ds), yang diperoleh dengan persamaan :

Ds = 1,4 ( nt)0,47. sn

Dimana : nt = jumlah total tube = 150 buah

Sn = jarak antar tube dalam arah vertikal = 23,8252 mm

Dari tabel 5.1 diatas akan dipilih model kondensor dengan spesifikasi :

- shell types : jenis one pass shell (E)

- head types : jenis bonet (integral cover) (B)

- Rear head types : jenis U-Tube bundle ( U )

Untuk panjang shell kondensor dapat dilihat dari table berikut :

Tube Length

(Ft.)

Dim. In.

Shell Diameter

6 8 10 14 16 18 20

6 A 86-1/4 88-1/4 89-1/4 95-1/2 96-1/2 97-3/4 99-1/2

B 61 55 55 57 57 57 57

9 A 122-1/4 124-1/4 125-1/4 131-1/2 132-1/2 133-3/4 135-1/2

B 97 91 91 93 93 93 93

12 A 158-1/4 160-1/4 161-1/4 167-1/2 168-1/2 169-3/4 171-1/2

B 133 127 127 129 129 129 129

14 A 182-1/4 184-1/4 185-1/4 191-1/2 192-1/2 193-3/4 195-1/2

B 157 151 151 153 153 153 153

16 A 206-1/4 208-1/4 209-1/4 215-1/2 216-1/2 217-3/4 219-1/2

B 181 175 175 177 177 177 177

18P A 230-1/4 232-1/4 233-1/4 239-1/2 240-1/2 241-3/4 243-1/2

B 205 199 199 201 201 201 201

20 A 254-1/4 256-1/4 257-1/4 263-1/2 264-1/2 265-3/4 267-1/2

B 229 223 223 225 225 225 225

ALL C 6-1/2 8-3/4 7-1/2 10-1/4 10-1/2 11 11-1/2

D 4-3/8 5-1/4 5-3/4 8-3/4 8 8-1/2 9-1/8

Tube Length

(Ft.)

Dim. In.

Shell Diameter

22 24 26 28 30 34 38

6 A 100-1/4 103 107-1/2 114 115-1/2 124-1/4 127

B 53 53 52 51 51 50 47

9 A 136-1/4 139 143-1/2 150 151-1/2 160-1/4 163

B 89 89 88 87 87 86 83

12 A 172-1/4 175 179-1/2 186 187-1/2 196-1/4 198

B 125 125 124 123 123 122 119

14 A 196-1/4 199 203-1/2 210 211-1/2 220-1/4 223

B 149 149 148 147 147 146 142

16 A 220-1/4 223 227-1/2 233 235-1/2 244-1/4 247

B 173 173 172 171 171 170 167

18 A 244-1/4 247 251 -1/2 258 259-1/2 268-1/4 271

B 197 197 196 195 195 194 191

20 A 268-1/4 271 275-1/2 282 283-1/2 292-1/4 295

B 221 221 220 219 219 218 215

ALL C 12-1/4 13-3/4 14-1/4 16-1/4 16-1/2 17 20-1/4

D 9-3/8 10-5/8 23-1/4 29-1/4 30-1/2 38-1/4 40-1/4

TUBE N1 6 6 6 8 8 8 10

N2 6 x 8 6 x 8 6 x 8 8 8 8 x 10 10

LENGTHS H 15 16 17 20 21 23 25

Pmax 10 12 12 16 16 20 20

G 26 28 30 32 34 38 42

O. D. 22 24 26 28 30 34 38

Tabel 5.2 spesifikasi shell kondensor

Berdasarkan data panjang tube dan diameter shell yang telah duhitung sebelum

nya dimana panjang total total tube = 4 m (13,124 ft ) dan diameter shell = 468,86

mm ( 19,167 in ) berdasarkan data ini dan data dari tabel 5.2 maka dipilih

panjang shell kondensor = 191 in ( 4,85 m ).

5.2 Perencanaan Buffle

Didalam kondensor ini nantinya akan dipasang buffles (sekat) dimana

tujuan nya adalah untuk mengarahkan dan mensirkulasikan aliran air didalam

shell yang melewati tube-tube didalam shell agar perpindahan panas yang terjadi

lebih efektif. Dalam perencanaan ini nantinya akan dipilih buffles jenis single

segmental buffles.

Gambar 5.3 jenis-jenis buffles

Adapun perencanaan buffle menurut standar TEMA (Tubular

Exchanger Manufacturer Association ) adalah :

- Diameter buffles ( Db ) : Diameter buffles harus berkisar dari 1/5Ds < lb <

Ds dalam perencanaan ini diameter buffles direncanakan Db = 97,372 mm

- Jarak antar buffles (lc) : 194,7 195 (7,67 )

2 mm mm in

l D

- Tebal buffles diambil dari tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.3 Tebal Plat Buffles ( TEMA standard )

Berdasarkan besarnya diameter shell yaitu Ds = = 468,86 mm ( 19,167 in ) dan

jarak antar buffles (lc) = 7,67 in ( < 12 ) maka dari tabel diatas didapat tebal

buffles = 3/16 in (0,18 in) .

- Ruang bebas (clearance) yaitu jarak atau celah karena adanya kelonggaran

antara buffles dengan shell. Nilai nya dapat dilihat pada tabel 5.4

Berdasarkan tabel diatas untuk diameter shell (Ds) = 19,167 in maka nilai ruang

bebas (clearance) adalah 0,150 in (3,81 mm ).

- Jumlah buffles ( N ) = Ls/ lc = 4850 mm / 195 mm = 24,8 = 24 buah

Bahan yang digunakan adalah cooper.

5.2 Penurunan Tekanan (Pressure Drop )

Gesekan antara dinding pipa dan air pendingin yang mengalir didalam

nya, akan menyebabkan terjadinya kerugian tekanan pada air pendingin, dimana

besarnya kerugian tekanan bergantung pada jumlah dan kecepatan alirannya.

5.2.1 Penurunan Tekanan Pada Shell Kondensor

Besarnya nilai penurunan tekanan yang terjadi pada shell kondensor

dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut :

e s s s s

D N D G f P

ρ

2

) 1 ( ) (

4 +

= ∆

( Literatur : Zukauskas and Ulinskas 1998 )

Dimana :

fs = Faktor gesekan

Gs = kecepatan aliran massa pada shell (kg/m2.s)

Ds = Diameter dalam shell (m)

faktor gesekan (fs) dapat dicari dengan menggunakan persamaan :

(literatur : J.P Holman 1998 )

Dimana :

Temperatur shell :

dari tabel sifat-sifat air didapat nilai :

ρ= 994,78 kg/m3

Sehingga diperoleh :

008

A

Dari persamaan laju aliran massa diatas didapat nilai dari laju aliran massa air =

0,0014 kg/s. Sehingga nilai dari kecepatan aliran massa shell diperoleh :

s

Maka penurunan tekanan pada shell :

Pa

5.2.1 Penurunan Tekanan Pada Tube Kondensor

Besarnya nilai penurunan tekanan yang terjadi pada shell kondensor

dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut :

s

(Literatur : Incropera 1981 )

Dimana :

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 KESIMPULAN

Refrigerant

Refrigerant yang digunakan adalah R123 dengan :

- Laju aliran refrigeran = 46,189 kg/s

- Suhu refrigeran pada saat masuk kondensor = 50 0C

- Suhu refrigeran keluar kondensor = 400C

- Untuk penggunaan R-123 dalam waktu dekat ini masih belum disarankan

dikarenakan faktor nilai ekonomis nya yang masih agak tinggi. Jadi

pemakaian R-123 adalah sebagai alternatif sumber energi.

Kondensor

Dalam perencanaan ini digunakan :

- Tipe kondensor adalah jenis U-tube kondensor, dimana refrigeran

mengalir didalam tube kondensor sedangkan pendingin nya mengalir pada

shell kondensor

- Kondensor direncanakan terdiri dari 150 buah tubes dengan panjang

massing-masing tubes adalah 4 m.

- Kondensor menggunakan cooper tube berdiameter nominal 5/8 in dengan

tipe L, dengan ukuran sebagai berikut :

- Diameter luar = 19,05 mm

- Diameter dalam = 16,92 mm

- Tebal dinding tube = 1,07 mm

- Susunan tube adalah triangular ( bentuk segitiga ) dengan :

- susunan tube pada jarak vertikal ( sn) = 23,8252 mm

- susunan tube jarak horizontal ( sp ) = 20,6756 mm

- Shell kondensor direncanakan terbuat dari bahan cooper dengan diameter

shell Ds = 468,86 mm dengan panjang shell = 4,85 m.

- Buffles direncanakan dari bahan cooper dengan ukuran :

- Diameter buffles = 97,372 mm

- jarak antar buffles = 195 mm

- tebal buffles = 0,18 in

- jumlah buffles = 24 buah

- Proses desuperheating : ho = 96,703 W/m2.K

- Proses kondensasi : ho = 87, 1664 W/m2.K

- Laju perpindahan panas aliran internal :

- Proses Kondensasi : hi = 476, 416 W/m2.K

- Proses Desuperheating : hi = 5085,177 W/m2.K

- Penurunan Tekanan ( pressure drop ) :

- Pada shell kondensor = 3,1 x 10-7 Pa

- Pada tube kondensor = 47,75 Pa

6.2 SARAN

1. Dalam perencanaan ini agar diperhatikan proses dalam penentuan fluida kerja

yang akan dipakai.

2. Dalam penentuan dimensi kondensor agar dilakukan dengan

perhitungan-perhitungan yang tepat begitupun dalam pemilihan bahan untuk kondensor

agar dipilih bahan yang memenuhi untuk perencanaan ini.

3. Setiap literature yang dipakai agar dicantumkan dengan jelas sehingga dapat

memudahkan dalam mengetahui sumber-sumber bacaan yang dipakai dalam

perencanaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Cengel, A. Yunus & Boles, A. Michael, Thermodynamics An Engineering

Approach, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York 2002.

Dietzel, Fritz, Dakso Sriyono. Turbin Pompa dan Kompresor, Erlangga, Jakarta,

1992.

Dicmas, John L. Vertical turbine, Mixed flow and propeller pumps. Mc Graw

Hill, Amerika Serikat, 1987.

Frank P. And David P. Dewitt, “fundamental of Heat and Mass Transfer”

hal.380, McGraw-Hill, New York 1999

Holman, J.P, Perpindahan Kalor, Erlangga, Jakarta,1998.

Khetagurov, M. Marine Auxiliary Machine system, Peace Publisher,

Moskow, 1970.

Kreith, Frank.”Principles of HeatTransfer”, Third edition. Harper & Row,

Publisher, Inc. 1973.

Witte, L.C. and Shamsundar, A thermodynamic efficiency concept for heat. N.

NewYork.1983.

Zukauskas, A. and Ulinskas, R. Banks of Plain and Finned Tubes, Heat

Exchanger Design Handbook, G. F. Hewitt Edition, Begell House, Inc.,