PERUBAHAN BERAT BADAN ANAK BALITA GIZI BURUK

YANG DI RAWAT DI RSUP .H. ADAM MALIK MEDAN

Oleh :

YUNITA HASAROH 071000221

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERUBAHAN BERAT BADAN ANAK BALITA GIZI BURUK

YANG DIRAWAT DI RSUP .H. ADAM MALIK MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh :

YUNITA HASAROH NIM.071000221

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

HALAMAN PENGESAHAN Skripsi Dengan Judul :

PERUBAHAN BERAT BADAN ANAK BALITA GIZI BURUK YANG DIRAWAT INAP DI RSUP .H. ADM MALIK MEDAN

Yang dipersiapkan dan dipertahankan oleh : YUNITA HASAROH

071000221

Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 5 Agustus 2010

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima Tim Penguji

Ketua Penguji Penguji I

Dr. Ir. Zulhaida Lubis, M.Kes Dr. Ir. Evawany Aritonang, M.Si NIP. 196205291989032001 NIP. 196806161993032002

Penguji II Penguji III

Dra. Jumirah, Apt, M.Kes Ernawati Nasution, SKM, M.Kes NIP.195803151988112001 NIP.197002121995012001

Medan, 5 Agustus 2010 Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Gizi buruk merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia. Anak Balita Gizi Buruk pada umumnya akan dirawat di Rumah Sakit karena terdapat upaya untuk mengobati gejala-gejala klinis gizi buruk dengan penanganan khusus seperti terapi penyakit dan terapi diet sesuai dengan fase stabilisasi, transisi dan rehabilitasi.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan berat badan anak balita gizi buruk usia 6-59 bulan yang dirawat di RSUP.H. Adam Malik Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan desain Cohort Retrospektif. Jumlah populasi 34 orang anak balita gizi buruk dan sampel sebesar 31 anak balita gizi buruk yang awal dirawat 48.39 % dan akhir dirawat 48,39 % dan status gizi kategori sangat kurus berdasarkan BB/TB pada awal dirawat 58,06 % dan akhir dirawat 54,84 %, perubahan berat badan kategori kurang 61,29 %. Jumlah pemberian energi protein pada anak balita gizi buruk kategori tidak baik 93,55 % dan jumlah anak berdasarkan komplikasi penyakit infeksi 51,61 %. Jumlah Anak Balita Gizi Buruk berdasarkan terapi penyakit kategori baik100,00 %.

Disarankan kepada pihak RSUP Haji Adam Malik Medan agar mengukur status Gizi Anak Balita yang akan dirawat dan diharapkan adanya koordinasi dalam pengaturan diet Anak Balita Gizi Buruk serta kepada pihak yang ingin melanjutkan penelitian ini supaya dapat membahas faktor-faktor yang menyebabkan tidak berjalannya fase pemberian makanan.

ABSTRACT

The Severe undernutrition was one of the nutrition problems in Indonesia. Severe undernutrition of children under five would generally be treated in the hospitals because there was an attempt to cure the clinical symptoms of Severe undernutrition by special handling, such as disease thera py and diet therapy which were in accord with the phases of stabilization, transition, and rehabilitation.

The aim of this research was to know the weight transition of Severe undernutrition infants six to fifty nine months old that were treated in H. Ada m Malik General Hospital, Medan. This research was descriptive with Cohort Retrospective design. The population was 34 bad nutrition infants, and the samples were 31 Severe undernutrition infants that were treated during approximately seven-day treatment.

The result of the research showed that, in general, the group of 12 to 24 months of age was 51,61 %, of infants girls was 54,16 %, and of infants boys was 45,16%. The malnutrition status, based on BW/A for the initial inpatiens was 70,97 % and the malnutritioness status for the final inpatiens was 74,19%. The malnutritious infants ‘normal, based on H/A for the final inpatiens was 48,39% and for the final inpatiens was 48,39%, The malnutritious infants’ thinnes based on BW/H for the initial inpatiens was 58,06% and for the final inpatients was 54,84 %. The Weight changes with based category was 61,29 %. Energizing the amount of protein which was given to the malnutritious infants with bad category was 93,55% and the number of the respondents which were based on the complication of infected disease were 51,61%.Number of children under five malnutrition and disease therapy 100,00%.

It was suggested to the Adam Malik hospital department to measure the nutritional status of children under five are expected to be treated and coordination in regulating the diet of children under five severenutrition. It was recommended that those who want to continue this research should be able to analyze the factors which caused the obstacles of giving nutritious food.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Yunita Hasaroh

Tempat / Tanggal Lahir : Simatoras / 9 juli 1974

Agama : Islam

Status Perkawinan : Menikah

Nama Suami : Zainuddin, SE

Jumlah Anak : Tiga orang

Alamat : Jl. Irigasi Raya No.122 Komp. Medan Permai

Kec. Medan Tuntungan

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 142510 Kec. BT. Angkola

Kab. Tapanuli Selatan : Tahun 1980 - 1986

2. SMP Negeri 1 Kec. BT. Angkola

Kab. Tapanuli Selatan : Tahun 1986 - 1989

3. SMA Negeri 1. Padang Sidempuan

Kab. Tapanuli Selatan : Tahun 1989 - 1992

4. Akper RSU.DEWI MAYA MEDAN : Tahun 1992 – 1996

5. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) USU : Tahun 2007 – 2010

Riwayat Pekerjaan :

1. Tenaga Perawat Kesehatan RSUP .H. Adam Malik Medan tahun 1998 sampai

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmatNya,

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini berjudul “ Perubahan Berat Badan

Anak Balita Gizi Buruk yang dirawat di RSUP.H.Adam Malik Medan tahun 2010.”

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan

memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian penelitian sampai dengan tersusunnya skripsi ini, dengan rasa

terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr.Drs. Surya Utama, M.S selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu Dra. Jumirah, Apt, MKes selaku Ketua Departemen Gizi Kesehatan

Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

3. Ibu Dr.Ir.Zulhaida lubis, MKes selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr.Ir.Evawany Aritonang MSi selaku Dosen Pembimbing II yang banyak

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Hiswani MKes selaku Dosen PA.

6. Bapak Ibu dosen FKM USU atas Ilmu dan saran yang berarti bagi penulis.

7. Kepada Ayah dan Ibunda yang tercinta yang telah banyak memberikan doa dan

motivasi.

8. Kepada Suamiku tercinta yang telah banyak memberikan dukungan moril dan

materi selama proses pendidikan.

9. Kepada putrid-putriku yang manis (Chairunissa Batubara, Eriza rahmi Batubara

dan Amirah Chairani Batubara).

10. Kepada Direktur RSUP.H.Adam Malik yang telah memberikan izin untuk

11. Kepala Bidang DikLit RSUP H.Adam Malik Medan yang telah banyak

membantu dalam pengumpulan data.

12. Rekan – rekan di ruangan VIP A, Neurologi dan bagian bedah syaraf yang telah

banyak membantu penulis dari awal perkuliahan sampai dengan selesainya

perkuliahan dalam pengaturan jadwal dinas.

13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2007 (Febriani Sonatha br Purba,

Marsini, Darwin Sagala, Riris Chaterina Nahampun, Jefri james Sihite, Jason

Sinaga dkk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang

telah banyak memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi

ini.

Semoga segala Amal baik dari semua pihak mendapat imbalan yang berlipat

ganda dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat

bagi para pembaca khusunya keluarga besar FKM USU.

Medan, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

2.1.2.3. Marasmik-Kwashiorkor ... 8

2.1.3. Patofisiologi Gizi Buruk ... 8

2.1.4. Dampak Gizi Buruk ... 11

2.1.5. Faktor Penyebab Gizi Buruk ... 12

2.2. Tata Laksana Utama Balita Gizi Buruk Di RSUP.H. Adam Malik Medan ... 14

2.5 Penilaian Status Gizi Secara Antropometri ... 18

2.5.1. Penilaian Secara Langsung ... 18

2.5.2. Penilaian Secara Tidak Langsung ... 19

2.6 Kerangka Konsep ... 20

3.2 Lokasi dan Tempat Penelitian ... 21

3.6.3 Jumlah Pemberian Energi dan Protein Berdasarkan Fase Pemberian Makanan ... 24

3.6.4 Terapi Penyakit ... 25

3.7 Pengolahan dan Analisis Data ... 25

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Gambaran Umum RSUP.H.Adam Malik Medan ... 26

4.2 Jumlah Penderita Gizi Buruk Di RSUP.H.Adam Malik Medan ... 29

4.3 Karakteristik Anak dan Jenis Kelamin... 29

4.3.1 Umur dan Jenis Kelamin ... 29

4.4 Status Gizi Anak Menurut Antopometri WHO 2005... 30

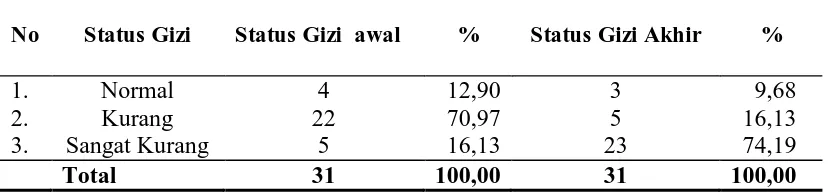

4.5.1. Status Gizi BB/U ... 30

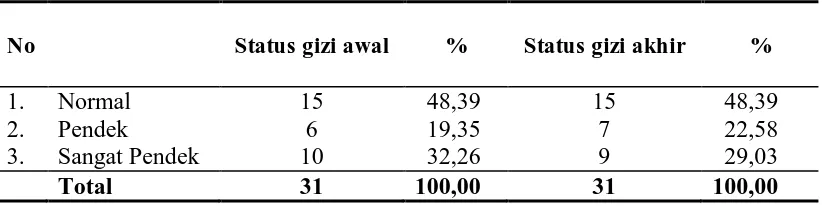

4.5.2. Status Gizi TB/U ... 31

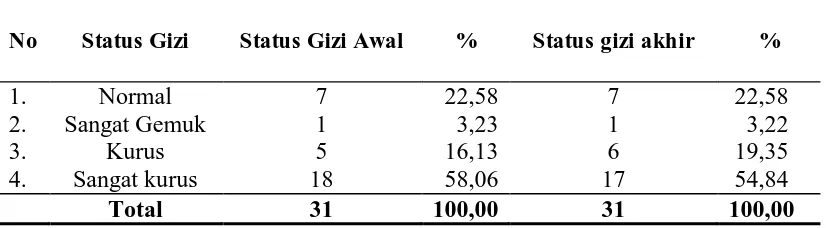

4.5.3. Status Gizi BB/TB ... 32

4.5 Perubahan Berat Badan ... 33

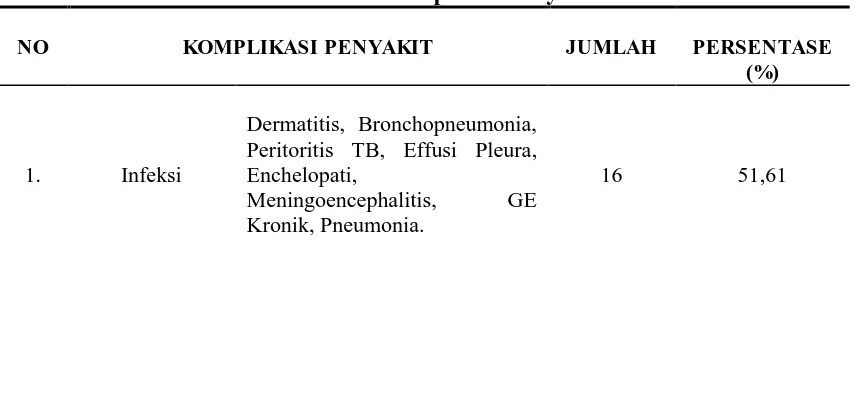

4.6 Komplikasi Penyakit ... 35

4.7 Jumlah Pemberian Energi dan Protein ... 35

Lampiran 1. Data Rekam Medik Anak Balita Gizi Buruk Rawat Inap RSUP.H. Adam Malik Medan

Lampiran 2. Status Gizi Anak Balita Pada Awal Rawat Inap RSUP.H.AdamMalik Medan

Lampiran 3. Status Gizi Anak Balita Pada Awal Rawat Inap RSUP.H.Adam Malik Medan

Lampiran 4. Berat Badan Awal dan Akhir Rawat Inap RSUP.H. Adam Malik Medan

Lampiran 5. Formula WHO

Lampiran 6. Jadwal, Jenis dan Jumlah Makanan Yang Diberikan

Lampiran 7. Fase Pemberian Makan anak Balita Gizi Buruk RSUP.H. Adam Malik Medan

Lampiran 8. Surat Permohonan Izin Penelitian Lampiran 9. Surat Izin Penelitian

DAFTAR TABEL

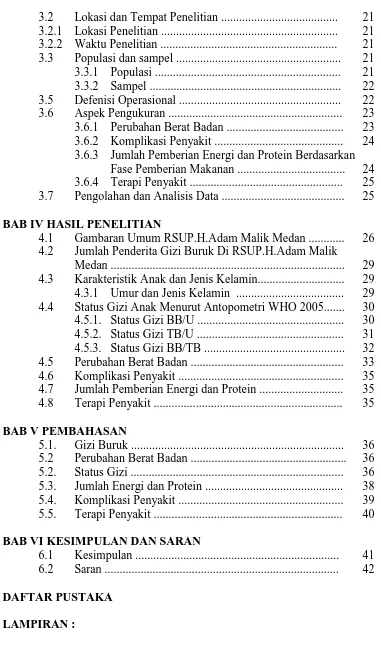

TABEL 2.1 Tata Laksana Rumah Sakit Pada Penderita Gizi Buruk ... 20

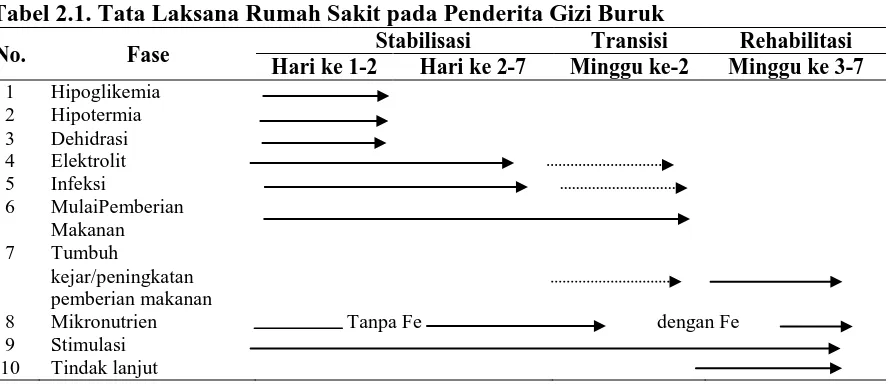

TABEL 3.1 Kebutuhan Gizi Menurut Fase Pemberian Makanan ... 24

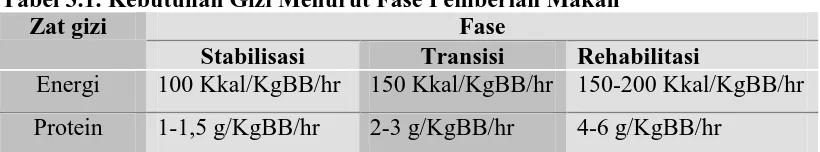

TABEL 4.1 Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin ... 29

TABEL 4.2 Distribusi Anak Menurut Status Gizi BB/U ... 30

TABEL 4.3 Distribusi Anak Menurut Status Gizi TB/U ... 31

TABEL 4.4 Distribusi Anak Menurut Status Gizi BB/TB ... 32

TABEL 4.5 Distribusi Anak Menurut Perubahan Berat Badan... 33

TABEL 4.6 Distribusi Anak Menurut Komplikasi Penyakit ... 33

TABEL 4.7 Distribusi Anak Menurut Pemberian Energi dan Protein ... ... 35

ABSTRAK

Gizi buruk merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia. Anak Balita Gizi Buruk pada umumnya akan dirawat di Rumah Sakit karena terdapat upaya untuk mengobati gejala-gejala klinis gizi buruk dengan penanganan khusus seperti terapi penyakit dan terapi diet sesuai dengan fase stabilisasi, transisi dan rehabilitasi.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan berat badan anak balita gizi buruk usia 6-59 bulan yang dirawat di RSUP.H. Adam Malik Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan desain Cohort Retrospektif. Jumlah populasi 34 orang anak balita gizi buruk dan sampel sebesar 31 anak balita gizi buruk yang awal dirawat 48.39 % dan akhir dirawat 48,39 % dan status gizi kategori sangat kurus berdasarkan BB/TB pada awal dirawat 58,06 % dan akhir dirawat 54,84 %, perubahan berat badan kategori kurang 61,29 %. Jumlah pemberian energi protein pada anak balita gizi buruk kategori tidak baik 93,55 % dan jumlah anak berdasarkan komplikasi penyakit infeksi 51,61 %. Jumlah Anak Balita Gizi Buruk berdasarkan terapi penyakit kategori baik100,00 %.

Disarankan kepada pihak RSUP Haji Adam Malik Medan agar mengukur status Gizi Anak Balita yang akan dirawat dan diharapkan adanya koordinasi dalam pengaturan diet Anak Balita Gizi Buruk serta kepada pihak yang ingin melanjutkan penelitian ini supaya dapat membahas faktor-faktor yang menyebabkan tidak berjalannya fase pemberian makanan.

ABSTRACT

The Severe undernutrition was one of the nutrition problems in Indonesia. Severe undernutrition of children under five would generally be treated in the hospitals because there was an attempt to cure the clinical symptoms of Severe undernutrition by special handling, such as disease thera py and diet therapy which were in accord with the phases of stabilization, transition, and rehabilitation.

The aim of this research was to know the weight transition of Severe undernutrition infants six to fifty nine months old that were treated in H. Ada m Malik General Hospital, Medan. This research was descriptive with Cohort Retrospective design. The population was 34 bad nutrition infants, and the samples were 31 Severe undernutrition infants that were treated during approximately seven-day treatment.

The result of the research showed that, in general, the group of 12 to 24 months of age was 51,61 %, of infants girls was 54,16 %, and of infants boys was 45,16%. The malnutrition status, based on BW/A for the initial inpatiens was 70,97 % and the malnutritioness status for the final inpatiens was 74,19%. The malnutritious infants ‘normal, based on H/A for the final inpatiens was 48,39% and for the final inpatiens was 48,39%, The malnutritious infants’ thinnes based on BW/H for the initial inpatiens was 58,06% and for the final inpatients was 54,84 %. The Weight changes with based category was 61,29 %. Energizing the amount of protein which was given to the malnutritious infants with bad category was 93,55% and the number of the respondents which were based on the complication of infected disease were 51,61%.Number of children under five malnutrition and disease therapy 100,00%.

It was suggested to the Adam Malik hospital department to measure the nutritional status of children under five are expected to be treated and coordination in regulating the diet of children under five severenutrition. It was recommended that those who want to continue this research should be able to analyze the factors which caused the obstacles of giving nutritious food.

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, namun

penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan

kesehatan saja. Penyebab timbulnya masalah gizi adalah multifaktor, oleh karena itu

pendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sektor yang terkait.

Masalah gizi di Indonesia dan di negara berkembang masih didominasi oleh masalah

kurang energi protein (KEP), masalah anemia besi, masalah gangguan akibat

kekurangan yodium (GAKY), masalah kurang vitamin A (KVA) dan masalah

obesitas terutama di kota-kota besar yang perlu ditanggulangi. Disamping masalah

tersebut, diduga ada masalah gizi mikro lainnya seperti defisiensi zink yang sampai

saat ini belum terungkapkan, karena adanya keterbatasan iptek gizi. Secara umum

masalah gizi di Indonesia, terutama KEP masih lebih tinggi dari pada negara ASEAN

lainnya (Supariasa,dkk 2002).

Kekurangan energi protein (KEP) adalah keadaan kurang gizi yang

disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari

sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Orang yang mengidap gejala klinis

KEP ringan dan sedang pada pemeriksaan hanya nampak kurus. Namun gejala klinis

KEP berat secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga, adalah marasmus,

Kwashiorkor disebabkan karena kurang protein. Marasmus disebabkan kurang

energi dan marasmic kwashiorkor disebabkan karena kurang energi dan protein.

KEP umumnya diderita oleh balita dengan gejala hepatomegali (hati

membesar). Tanda-tanda anak yang mengalami kwashiorkor adalah badan gemuk

berisi cairan, depigmentasi kulit, rambut jagung dan muka bulan (moon face).

Tanda-tanda anak yang mengalami marasmus adalah badan kurus kering, rambut rontok dan

flek hitam pada kulit (Aritonang, E, 2000).

Pudjiadi (1990) juga menyatakan bahwa penyakit KEP merupakan bentuk

malnutrisi yang terdapat terutama pada anak-anak di bawah umur lima tahun dan

kebanyakan di negara-negara yang sedang berkembang. Sedangkan mortalitas yang

tinggi terdapat pada penderita KEP berat, hal tersebut dapat terjadi karena pada

umumnya penderita KEP berat menderita pula penyakit infeksi seperti tuberkulosa

paru, radang paru lain, disentri, dan sebagainya. Pada penderita KEP berat, tidak

jarang pula ditemukan tanda-tanda penyakit kekurangan zat gizi lain, misalnya

xeroftalmia, stomatis angularis, dan lain-lain.

Anak yang mengalami gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal sebagai

berikut penyebab langsung yaitu tidak mendapat makanan bergizi seimbang pada usia

balita dan penyakit infeksi dan penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan

keluarga, pola pengasuhan anak serta pelayanan kesehatan dan lingkungan (Dinkes

Propsu, 2006).

Berdasarkan data Depkes RI (2004), pada tahun 2003 terdapat sekitar 5 juta

juta anak gizi buruk (8,3%). WHO (1999) mengelompokkan wilayah berdasarkan

prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok adalah: rendah (di bawah 10%), sedang

(10-19%), tinggi (20-29%), sangat tinggi (30%). Gizi buruk merupakan kondisi

kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein (KEP) dalam

makanan sehari-hari (Arifin, 2007)

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (2009),

ditemukan gizi buruk sebanyak 447 balita (0,6%), sementara balita yang gizi kurang

sebanyak 6.545 balita (8,9%). Kasus gizi buruk tertinggi di kota Medan terdapat di

Kecamatan Medan Belawan yang mencapai 55 balita dan gizi kurang sebanyak 174

balita. Sementara di daerah Medan Timur ada 7 balita gizi buruk dan gizi kurang

sebanyak 16 balita.

Anak balita gizi buruk umumnya akan di rawat di rumah sakit, karena di

rumah sakit terdapat upaya untuk mengobati penyakit penderita (kuratif), disamping

upaya-upaya lain seperti promotif, preventif dan rehabilitatif. Dalam melakukan

perawatan anak balita gizi buruk, RSUP H Adam Malik Medan merupakan rumah

sakit rujuk tertinggi di wilayah Sumatera, baik bagi pengunjung rawat inap maupun

rawat jalan. Berdasarkan data RSUP. H. Adam Malik tahun 2009, ditemukan

sebanyak 34 anak balita gizi buruk yang di rawat inap dan 16 balita gizi buruk rawat

jalan pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2009.

Anak balita gizi buruk yang menjalani perawatan dari pelayanan kesehatan

rumah sakit, status gizi anak balita gizi buruk tersebut setidaknya akan mengalami

peningkatan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dari gizi buruk menjadi gizi

menutup kemungkinan adanya penurunan status gizi yang lebih parah lagi dalam

kurun waktu beberapa minggu atau bulan karena pada kurun waktu tersebut adanya

perubahan status gizi akan dapat dilihat kembali. Perubahan status gizi tersebut

disebabkan oleh faktor tertentu seperti komplikasi penyakit dan pemberian makanan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun perumusan masalah

sebagai berikut : bagaimana perubahan berat badan anak balita gizi buruk tahun 2009

yang dirawat di RSUP H Adam Malik Medan.

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan berat badan

anak balita gizi buruk yang dirawat di RSUP H Adam Malik Medan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui status gizi anak balita gizi buruk pada awal rawat dan akhir

dirawat di RSUP H Adam Malik Medan.

2. Mengetahui komplikasi penyakit anak balita gizi buruk pada awal rawat

dan akhir dirawat di RSUP H Adam Malik Medan.

3. Mengetahui jumlah pemberian energi dan protein anak balita gizi buruk

pada awal rawat dan akhir dirawat di RSUP H Adam Malik Medan.

4. Mengetahui terapi diet dan penyakit anak balita gizi buruk.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi kepada pihak rumah sakit tentang perubahan berat

2. Untuk memberikan informasi kepada pihak rumah sakit mengenai status gizi

anak balita gizi buruk pada awal dan akhir rawat inap.

3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi semua pihak yang terkait dalam

meningkatkan pelayanan terhadap anak balita gizi buruk yang dirawat di

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi, atau

nutrisinya di bawah standar rata-rata. Status gizi buruk dibagi menjadi tiga bagian,

yakni gizi buruk karena kekurangan protein (disebut kwashiorkor), karena

kekurangan karbohidrat atau kalori (disebut marasmus), dan kekurangan

kedua-duanya. Gizi buruk ini biasanya terjadi pada anak balita (bawah lima tahun) dan

ditampakkan oleh membusungnya perut (busung lapar). Gizi buruk adalah suatu

kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan zat gizi, atau dengan ungkapan

lain status gizinya berada di bawah standar rata-rata. Zat gizi yang dimaksud bisa

berupa protein, karbohidrat dan kalori. Gizi buruk (severe malnutrition) adalah suatu

istilah teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran.

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun

(Nency, 2005).

Anak balita (bawah lima tahun) sehat atau kurang gizi dapat diketahui dari

pertambahan berat badannya tiap bulan sampai usia minimal 2 tahun (baduta).

Apabila pertambahan berat badan sesuai dengan pertambahan umur menurut suatu

standar organisasi kesehatan dunia, dia bergizi baik. Kalau sedikit dibawah standar

disebut bergizi kurang yang bersifat kronis. Apabila jauh dibawah standar dikatakan

bergizi buruk. Jadi istilah gizi buruk adalah salah satu bentuk kekurangan gizi tingkat

2.1.2. Klasifikasi Gizi Buruk

Terdapat 3 tipe gizi buruk adalah marasmus, kwashiorkor, dan

marasmus-kwashiorkor. Perbedaan tipe tersebut didasarkan pada ciri-ciri atau tanda klinis dari

masing-masing tipe yang berbeda-beda.

2.1.2.1. Marasmus

Marasmus adalah gangguan gizi karena kekurangan karbohidrat. Gejala yang

timbul diantaranya muka seperti orangtua (berkerut), tidak terlihat lemak dan otot di

bawah kulit (kelihatan tulang di bawah kulit), rambut mudah patah dan kemerahan,

gangguan kulit, gangguan pencernaan (sering diare), pembesaran hati dan sebagainya.

Anak tampak sering rewel dan banyak menangis meskipun setelah makan, karena

masih merasa lapar. Berikut adalah gejala pada marasmus adalah (Depkes RI, 2000) :

a. Anak tampak sangat kurus karena hilangnya sebagian besar lemak dan

otot-ototnya, tinggal tulang terbungkus kulit

b. Wajah seperti orang tua

c. Iga gambang dan perut cekung

d. Otot paha mengendor (baggy pant)

e. Cengeng dan rewel, setelah mendapat makan anak masih terasa lapar

2.1.2.2. Kwashiorkor

Penampilan tipe kwashiorkor seperti anak yang gemuk (suger baby), bilamana

dietnya mengandung cukup energi disamping kekurangan protein, walaupun dibagian

tubuh lainnya terutama dipantatnya terlihat adanya atrofi. Tampak sangat kurus dan

atau edema pada kedua punggung kaki sampai seluruh tubuh

b. Rambut tipis kemerahan seperti warna rambut jagung dan mudah dicabut, pada

penyakit kwashiorkor yang lanjut dapat terlihat rambut kepala kusam.

c. Wajah membulat dan sembab

d. Pandangan mata anak sayu

e. Pembesaran hati, hati yang membesar dengan mudah dapat diraba dan terasa

kenyal pada rabaan permukaan yang licin dan pinggir yang tajam.

f. Kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah menjadi

coklat kehitaman dan terkelupas

2.1.2.3. Marasmik-Kwashiorkor

Gambaran klinis merupakan campuran dari beberapa gejala klinik

kwashiorkor dan marasmus. Makanan sehari-hari tidak cukup mengandung protein

dan juga energi untuk pertumbuhan yang normal. Pada penderita demikian disamping

menurunnya berat badan < 60% dari normal memperlihatkan tanda-tanda

kwashiorkor, seperti edema, kelainan rambut, kelainan kulit, sedangkan kelainan

biokimiawi terlihat pula (Depkes RI, 2000).

2.1.3. Patofisiologi gizi buruk

Patofisiologi gizi buruk pada balita adalah anak sulit makan atau anorexia

bisa terjadi karena penyakit akibat defisiensi gizi, psikologik seperti suasana makan,

pengaturan makanan dan lingkungan. Rambut mudah rontok dikarenakan kekurangan

protein, vitamin A, vitamin C dan vitamin E. Karena keempat elemen ini merupakan

nutrisi yang penting bagi rambut. Pasien juga mengalami rabun senja. Rabun senja

terjadi karena defisiensi vitamin A dan protein. Pada retina ada sel batang dan sel

batang atau rodopsin ini terbentuk dari vitamin A dan suatu protein. Jika cahaya

terang mengenai sel rodopsin, maka sel tersebut akan terurai. Sel tersebut akan

mengumpul lagi pada cahaya yang gelap. Inilah yang disebut adaptasi rodopsin.

Adaptasi ini butuh waktu. Jadi, rabun senja terjadi karena kegagalan atau kemunduran

adaptasi rodopsin.

Turgor atau elastisitas kulit jelek karena sel kekurangan air (dehidrasi). Reflek

patella negatif terjadi karena kekurangan aktin myosin pada tendon patella dan

degenerasi saraf motorik akibat dari kekurangn protein, Cu dan Mg seperti gangguan

neurotransmitter. Sedangkan, hepatomegali terjadi karena kekurangan protein. Jika

terjadi kekurangan protein, maka terjadi penurunan pembentukan lipoprotein. Hal ini

membuat penurunan HDL dan LDL. Karena penurunan HDL dan LDL, maka lemak

yang ada di hepar sulit ditransport ke jaringan-jaringan, pada akhirnya penumpukan

lemak di hepar.

Tanda khas pada penderita kwashiorkor adalah pitting edema. Pitting edema

adalah edema yang jika ditekan, sulit kembali seperti semula. Pitting edema

disebabkan oleh kurangnya protein, sehingga tekanan onkotik intravaskular menurun.

Jika hal ini terjadi, maka terjadi ekstravasasi plasma ke intertisial. Plasma masuk ke

intertisial, tidak ke intrasel, karena pada penderita kwashiorkor tidak ada

kompensansi dari ginjal untuk reabsorpsi natrium. Padahal natrium berfungsi

menjaga keseimbangan cairan tubuh. Pada penderita kwashiorkor, selain defisiensi

protein juga defisiensi multinutrien. Ketika ditekan, maka plasma pada intertisial lari

ke daerah sekitarnya karena tidak terfiksasi oleh membran sel dan mengembalikannya

pada ekstremitas bawah karena pengaruh gaya gravitasi, tekanan hidrostatik dan

onkotik (Sadewa, 2008).

Sedangkan menurut Nelson (2007), penyebab utama marasmus adalah kurang

kalori protein yang dapat terjadi karena : diet yang tidak cukup, kebiasaan makan

yang tidak tepat seperti hubungan orang tua dengan anak terganggu, karena kelainan

metabolik atau malformasi kongenital. Keadaan ini merupakan hasil akhir dari

interaksi antara kekurangan makanan dan penyakit infeksi. Selain faktor lingkungan

ada beberapa faktor lain pada diri anak sendiri yang dibawa sejak lahir, diduga

berpengaruh terhadap terjadinya marasmus. Secara garis besar sebab-sebab marasmus

adalah sebagai berikut :

a. Masukan makanan yang kurang : marasmus terjadi akibat masukan kalori yang

sedikit, pemberian makanan yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan akibat dari

ketidaktahuan orang tua si anak, misalnya pemakaian secara luas susu kaleng

yang terlalu encer.

b. Infeksi yang berat dan lama menyebabkan marasmus, terutama infeksi enteral

misalnya infantil gastroenteritis, bronkhopneumonia, pielonephiritis dan sifilis

kongenital.

c. Kelainan struktur bawaan misalnya : penyakit jantung bawaan, penyakit

Hirschpurng, deformitas palatum, palatoschizis, mocrognathia, stenosis pilorus.

Hiatus hernia, hidrosefalus, cystic fibrosis pankreas

d. Prematuritas dan penyakit pada masa neonatus. Pada keadaan tersebut pemberian

e. Pemberian ASI yang terlalu lama tanpa pemberian makanan tambahan yang

cukup

f. Gangguan metabolik, misalnya renal asidosis, idiopathic hypercalcemia,

galactosemia, lactose intolerance

g. Tumor hypothalamus, kejadian ini jarang dijumpai dan baru ditegakkan bila

penyebab maramus yang lain disingkirkan

h. Penyapihan yang terlalu dini desertai dengan pemberian makanan tambahan yang

kurang akan menimbulkan marasmus

i. Urbanisasi mempengaruhi dan merupakan predisposisi untuk timbulnya

marasmus, meningkatnya arus urbanisasi diikuti pula perubahan kebiasaan

penyapihan dini dan kemudian diikuti dengan pemberian susu manis dan susu

yang terlalu encer akibat dari tidak mampu membeli susu, dan bila disertai infeksi

berulang terutama gastroenteritis akan menyebabkan anak jatuh dalam marasmus

2.1.4. Dampak Gizi Buruk

Gizi Buruk bukan hanya menjadi stigma yang ditakuti, hal ini tentu saja

terkait dengan dampak terhadap sosial ekonomi keluarga maupun negara, di samping

berbagai konsekuensi yang diterima anak itu sendiri. Kondisi gizi buruk akan

mempengaruhi banyak organ dan sistem, karena kondisi gizi buruk ini juga sering

disertai dengan defisiensi (kekurangan) asupan mikro/makro nutrien lain yang sangat

diperlukan bagi tubuh. Gizi buruk akan memporak porandakan sistem pertahanan

tubuh terhadap mikroorganisme maupun pertahanan mekanik sehingga mudah sekali

Secara garis besar, dalam kondisi akut, gizi buruk bisa mengancam jiwa

karena berberbagai disfungsi yang di alami, ancaman yang timbul antara lain

hipotermi (mudah kedinginan) karena jaringan lemaknya tipis, hipoglikemia (kadar

gula dalam darah yang dibawah kadar normal) dan kekurangan elektrolit dan cairan

tubuh. Jika fase akut tertangani dan namun tidak di follow up dengan baik akibatnya

anak tidak dapat ”catch up” dan mengejar ketinggalannya maka dalam jangka

panjang kondisi ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan maupun

perkembangannya.

Akibat gizi buruk terhadap pertumbuhan sangat merugikan performance

anak, akibat kondisi ”stunting” (postur tubuh kecil pendek) yang diakibatkannya dan

perkembangan anak pun terganggu. Efek malnutrisi terhadap perkembangan mental

dan otak tergantung dangan derajat beratnya, lamanya dan waktu pertumbuhan otak

itu sendiri. Dampak terhadap pertumbuhan otak ini menjadi patal karena otak adalah

salah satu aset yang vital bagi anak.

Beberapa penelitian menjelaskan, dampak jangka pendek gizi buruk

terhadap perkembangan anak adalah anak menjadi apatis, mengalami gangguan

bicara dan gangguan perkembangan yang lain. Sedangkan dampak jangka panjang

adalah penurunan skor tes IQ, penurunan perkembangn kognitif, penurunan integrasi

sensori, gangguan pemusatan perhatian, gangguan penurunan rasa percaya diri dan

2.1.5. Faktor Penyebab Gizi Buruk

Ada 2 faktor penyebab dari gizi buruk adalah sebagai berikut :

1. Penyebab Langsung. Kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi,

menderita penyakit infeksi, cacat bawaan dan menderita penyakit kanker. Anak

yang mendapat makanan cukup baik tetapi sering diserang atau demam akhirnya

menderita kurang gizi.

2. Penyebab tidak langsung, ketersediaan Pangan rumah tangga, perilaku, pelayanan

kesehatan. Sedangkan faktor-faktor lain selain faktor kesehatan, tetapi juga

merupakan masalah utama gizi buruk adalah kemiskinan, pendidikan rendah,

ketersediaan pangan dan kesempatan kerja. Oleh karena itu untuk mengatasi gizi

buruk dibutuhkan kerjasama lintas sektor Ketahanan pangan adalah kemampuan

keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarganya dalam

jumlah yang cukup baik maupun gizinya (Dinkes SU, 2006).

Secara garis besar gizi buruk disebabkan oleh karena asupan makanan yang

kurang atau anak sering sakit, atau terkena infeksi. Asupan makanan yang kurang

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tidak tersedianya makanan secara

adekuat, anak tidak cukup salah mendapat makanan bergizi seimbang, dan pola

makan yang salah. Kaitan infeksi dan kurang gizi seperti layaknya lingkaran setan

yang sukar diputuskan, karena keduanya saling terkait dan saling memperberat.

Kondisi infeksi kronik akan meyebabkan kurang gizi dan kondisi malnutrisi sendiri

akan memberikan dampak buruk pada sistem pertahanan sehingga memudahkan

Kekurangan gizi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kekurangan zat-zat

gizi ensensial, yang bisa disebabkan oleh: asupan yang kurang karena makanan yang

jelek atau penyerapan yang buruk dari usus (malabsorbsi), penggunaan berlebihan

dari zat-zat gizi oleh tubuh, dan kehilangan zat-zat gizi yang abnormal melalui diare,

pendarahan, gagal ginjal atau keringat yang berlebihan. (Nurcahyo, 2008).

2.2. Tata Laksana Utama Balita Gizi Buruk di Rumah Sakit

Dalam proses pengobatan KEP berat terdapat 3 fase, adalah fase stabilisasi,

fase transisi dan fase rehabilitasi. Petugas kesehatan harus trampil memilih langkah

mana yang cocok untuk setiap fase. Tatalaksana ini digunakan baik pada penderita

kwashiorkor, marasmus maupun marasmik-kwarshiorkor.

2.2.1. Tahap Penyesuaian

Tujuannya adalah menyesuaikan kemampuan pasien menerima makanan

hingga ia mampu menerima diet tinggi energi dan tingi protein (TETP). Tahap

penyesuaian ini dapat berlangsung singkat, adalah selama 1-2 minggu atau lebih

lama, bergantung pada kemampuan pasien untuk menerima dan mencerna makanan.

Jika berat badan pasien kurang dari 7 kg, makanan yang diberikan berupa makanan

bayi. Makanan utama adalah formula yang dimodifikasi. Contoh: susu rendah laktosa

+2,5-5% glukosa +2% tepung. Secara berangsur ditambahkan makanan lumat dan

makanan lembek. Bila ada, berikan ASI.

Jika berat badan pasien 7 kg atau lebih, makanan diberikan seperti makanan

untuk anak di atas 1 tahun. Pemberian makanan dimulai dengan makanan cair,

kemudian makanan lunak dan makanan biasa, dengan ketentuan sebagai berikut:

b. Jumlah cairan 200 ml/kg berat badan sehari.

c. Sumber protein utama adalah susu yang diberikan secara bertahap dengan

keenceran 1/3, 2/3, dan 3/3, masing-masing tahap selama 2-3 hari. Untuk

meningkatkan energi ditambahkan 5% glukosa, dan

d. Makanan diberikan dalam porsi kecil dan sering, adalah 8-10 kali sehari tiap 2-3

jam.

Bila konsumsi per-oral tidak mencukupi, perlu diberi tambahan makanan

lewat pipa (per-sonde) (RSCM, 2003).

2.2.2. Tahap Penyembuhan

Bila nafsu makan dan toleransi terhadap makanan bertambah baik, secara

berangsur, tiap 1-2 hari, pemberian makanan ditingkatkan hingga konsumsi mencapai

150-200 kkal/kg berat badan sehari dan 2-5 gram protein/kg berat badan sehari.

2.2.3. Tahap Lanjutan

Sebelum pasien dipulangkan, hendaknya ia sudah dibiasakan memperoleh

makanan biasa yang bukan merupakan diet TETP. Kepada orang tua hendaknya

diberikan penyuluhan kesehatan dan gizi, khususnya tentang mengatur makanan,

memilih bahan makanan, dan mengolahnya sesuai dengan kemampuan daya belinya.

Suplementasi zat gizi yang mungkin diperlukan adalah :

a. Glukosa biasanya secara intravena diberikan bila terdapat tanda-tanda

hipoglikemia.

b. KCl, sesuai dengan kebutuhan, diberikan bila ada hipokalemia.

c. Mg, berupa MgSO4 50%, diberikan secara intra muskuler bila terdapat

d. Vitamin A diberikan sebagai pencegahan sebanyak 200.000 SI peroral atau

100.000 SI secara intra muskuler. Bila terdapat xeroftalmia, vitamin A diberikan

dengan dosis total 50.000 SI/kg berat badan dan dosis maksimal 400.000 SI.

e. Vitamin B dan vitamin C dapat diberikan secara suntikan per-oral. Zat besi (Fe)

dan asam folat diberikan bila terdapat anemia yang biasanya menyertai KKP

berat.

Tabel 2.1. Tata Laksana Rumah Sakit pada Penderita Gizi Buruk

No. Fase Stabilisasi Transisi Rehabilitasi Hari ke 1-2 Hari ke 2-7 Minggu ke-2 Minggu ke 3-7

1. Sumber : Dirjen Bina Kesmas, 2000.

2.3. Komplikasi Penyakit

Pada penderita gangguan gizi sering terjadi gangguan asupan vitamin dan

mineral. Karena begitu banyaknya asupan jenis vitamin dan mineral yang terganggu

dan begitu luasnya fungsi dan organ tubuh yang terganggu maka jenis gangguannya

sangat banyak. Pengaruh KEP bisa terjadi pada semua organ sistem tubuh. Beberapa

organ tubuh yang sering terganggu adalah saluran cerna, otot dan tulang, hati,

pancreas, ginjal, jantung, dan gangguan hormonal.

Anemia gizi adalah kurangnya kadar Hemoglobin pada anak yang disebabkan

adalah anak tampak pucat, sering sakit kepala, mudah lelah dan sebagainya. Pengaruh

sistem hormonal yang terjadi adalah gangguan hormon kortisol, insulin, Growht

hormon (hormon pertumbuhan) Thyroid Stimulating Hormon meninggi tetapi fungsi

tiroid menurun. Hormon-hormon tersebut berperanan dalam metabolisme

karbohidrat, lemak dan tersering mengakibatkan kematian (Sadewa, 2008).

Mortalitas atau kejadian kematian dapat terjadi pada penderita KEP,

khususnya pada KEP berat. Beberapa penelitian menunjukkan pada KEP berat resiko

kematian cukup besar, adalah sekitar 55%. Kematian ini seringkali terjadi karena

penyakit infeksi (seperti Tuberculosis, radang paru, infeksi saluran cerna) atau karena

gangguan jantung mendadak. Infeksi berat sering terjadi karena pada KEP sering

mengalami gangguan mekanisme pertahanan tubuh. Sehingga mudah terjadi infeksi

atau bila terkena infeksi beresiko terjadi komplikasi yang lebih berat hingga

mengancam jiwa (Nelson, 2007).

2.4. Perubahan Berat Badan

Berat badan merupakan ukuran antropometrik yang terpenting, dipakai pada

setiap kesempatan memeriksa kesehatan anak pada semua kelompok umur. Berat

badan merupakan hasil peningkatan/penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh,

antara lain tulang, otot, lemak, cairan tubuh dan lain-lainnya. Berat badan dipakai

sebagai indikator terbaik pada saat ini untuk mengetahui keadaan gizi dan tumbuh

kembang anak, sensitif terhadap perubahan sedikit saja, pengukuran objektif dan

dapat diulangi, dapat digunakan timbangan apa saja yang relatif murah, mudah dan

tidak memerlukan banyak waktu. Indikator berat badan dimanfaatkan dalam klinik

1. Bahan informasi untuk menilai keadaan gizi baik yang akut, maupun kronis,

tumbuh kembang dan kesehatan

2. Memonitor keadaan kesehatan, misalnya pada pengobatan penyakit

3. Dasar perhitungan dosis obat dan makanan yang perlu diberikan.

2.5 Penilaian status gizi secara Antropometri

Penilaian status gizi terbagi atas penilaian secara langsung dan penilaian

secara tidak langsung. Adapun penilaian secara langsung dibagi menjadi empat

penilaian adalah antropometri, klinis, biokimia dan biofisik. Sedangkan penilaian

status gizi secara tidak langsung terbagi atas tiga adalah survei konsumsi makanan,

statistik vital dan faktor ekologi.

2.5.1. Penilaian secara langsung 1) Antropometri

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut

pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur

dan tingkat gizi (Supariasa, 2002). Beberapa indeks antropometri yang sering

digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut

umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

a) Indeks berat badan menurut umur (BB/U)

Merupakan pengukuran antropometri yang sering digunakan sebagai indikator

dalam keadaan normal, dimana keadaan kesehatan dan keseimbangan antara intake

dan kebutuhan gizi terjamin. Berat badan memberikan gambaran tentang massa tubuh

mendadak, misalnya terserang infeksi, kurang nafsu makan dan menurunnya jumlah

makanan yang dikonsumsi. BB/U lebih menggambarkan status gizi sekarang. Berat

badan yang bersifat labil, menyebabkan indeks ini lebih menggambarkan status gizi

seseorang saat ini (Current Nutritional Status)

b) Indeks tinggi badan menurut umur (TB/U)

Indeks TB/U disamping memberikan gambaran status gizi masa lampau, juga

lebih erat kaitannya dengan status ekonomi (Beaton dan Bengoa (1973) dalam.

c) Indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Dalam

keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi

badan dengan kecepatan tertentu (Supariasa,dkk 2002).

2.5.2 Penilaian Secara Tidak Langsung 1. survei konsumsi makanan,

2. statistik vital dan

3. faktor ekologi

2.6 Terapi Penyakit

Dalam proses pengobatan anak balita gizi buruk terdapat tiga fase yaitu

fase stabilisasi, transisi dan rehabilitasi. Pengobatan rutin yang dilakukan di rumah

sakit ada 10 langkah penting yaitu:

2. Atasi/cegah hipoglikemi 3. Atasi/cegah hiportemia 4. Atasi/cegah dehidrasi

6. Obati/cegah infeksi

7. Mulai pemberian makanan

8. Fasilitas tumbuh-kejar (catch up growth) 9. Koreksi defisiensi nutrient mikro

10. Lakukan stimulasi sensorik dan dukungan emosi/mental 11. Siapkan dan rencanakan tindak lanjut setelah sembuh 2.6 Kerangka Konsep

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Bagan di atas menjelaskan bahwa perubahan berat badan anak balita gizi

buruk dari awal dan akhir rawat inap disebabkan karena kekurangan energi protein

dan komplikasi penyakit sehingga dapat mempengaruhi status gizi anak balita dengan

memperhatikan terapi penyakit dan terapi diet anak balita gizi buruk dalam

mengonsumsi energi dan protein. Perubahan berat badan anak balita gizi buruk :

1.Kekurangan Energi&protein 2.Komplikasi Penyakit

Status Gizi Anak Balita Terapi diet :

Konsumsi energi Konsumsi protein

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan desain cohort retrospektif dimana

merupakan tinjauan ke belakang yaitu memulai dengan pengaruh dan berjalan

mundur ke kausa yang diduga(Budianto, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui perubahan berat badan anak balita gizi buruk dari awal rawat inap

sampai pulang di RSUP H Adam Malik Medan tahun 2009.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUP H Adam Malik Medan. Pemilihan lokasi atas

pertimbangan bahwa rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan wilayah

Sumatera bagian Utara dan Tengah.

3.2.2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2010.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak balita gizi buruk yang rawat

inap di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2009 adalah sebanyak 34 orang anak

3.3.2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

populasi tersebut. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan

Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu (Sugiono, 2002). Adapun pertimbangan karakteristik dari

populasi yang dapat dijadikan sebagai sampel penelitian adalah anak balita gizi buruk

yang berusia 6-59 bulan dan rawat inap 7 hari di RSUP H. Adam Malik Medan

tahun 2009 adalah sebanyak 31 balita.

3.4 Jenis Data

Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari data rekam medik anak balita gizi buruk yang dirawat di RSUP .H. Adam Malik Medan pada

tahun 2009, yang meliputi : umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan,

komplikasi penyakit, jumlah pemberian energi dan protein dan terapi penyakit..

3.5. Definisi Operasional

1. Anak balita adalah anak balita gizi buruk yang berusia 6-59 bulan .

2. Perubahan berat badan anak balita gizi buruk adalah perubahan jumlah gram

berat badan yang dirawat 7 hari di RSUP H Adam Malik Medan.

3. Komplikasi penyakit adalah penyakit penyerta yang diderita anak balita gizi

buruk yang terdiri dari penyakit infeksi dan non infeksi.

4. Jumlah pemberian energi dan protein adalah jumlah pemberian energi dan

protein yang diberikan melalui makanan selama satu hari pada anak balita gizi

5. Terapi penyakit adalah suatu proses untuk mengobati gejala klinis anak balita

gizi buruk

6. Status gizi adalah suatu keadaan yang dapat memberikan petunjuk tentang

keadaan gizi anak balita yang diukur secara antropometri dengan indeks

BB/U, TB/U, dan BB/TB

3.6. Aspek Pengukuran

Aspek pengukuran diukur menurut antropemetri WHO 2005 dengan kategori

sebagai berikut :

a. Kategori berdasarkan BB/U :

1. BB normal : ≥-2 SD s/d ≤ 1 SD

2. BB kurang : ≥-3 SD s/d ≤ -2 SD

3. BB sangat kurang : < -3 SD

b. Kategori berdasarkan TB/U :

1. TB lebih dari normal : > 3 SD

2. TB normal : ≥-2 SD s/d ≤ 3 SD

3. TB pendek : < -2SD s/d ≥-3 SD

4. TB sangat pendek : < -3 SD

c. Kategori berdasarkan BB/TB :

1. Sangat gemuk : > 3 SD

2. Gemuk : >2 SD s/d ≤ 3 SD

3. Resiko Gemuk : > -1SD s/d ≤ 2 SD

4. Normal : ≥-2 SD ≤ 1SD

6.Sangat kurus : <-3SD

3.6.1. Perubahan Berat Badan

Perubahan Berat Badan dikategorikan :

Baik : Bila kenaikan BB 50 gr/kgBB/minggu

Kurang : Bila kenaikan BB < 50 gr/kgBB/minggu

Kemungkinan penyebab kenaikan BB<50 gram/KgBB/minggu antara lain:

pemberian makanan tidak adekuat, defisiensi nutrient; vitamin, mineral, infeksi yang

tidak terdeksi sehingga tidak diobati dan masalah psikologik. (Depkes RI, 2000).

3.6.2. Komplikasi Penyakit

Komplikasi Penyakit dikategorikan :

Infeksi

Non infeksi

3.6.3. Jumlah Pemberian Energi dan Protein berdasarkan Fase Pemberian Makanan

Jumlah pemberian energi dan protein disesuaikan dengan kebutuhan anak

balita gizi buruk menurut fase pemberian makanan.

Tabel 3.1. Kebutuhan Gizi Menurut Fase Pemberian Makan

Zat gizi Fase

Stabilisasi Transisi Rehabilitasi

Energi 100 Kkal/KgBB/hr 150 Kkal/KgBB/hr 150-200 Kkal/KgBB/hr

Protein 1-1,5 g/KgBB/hr 2-3 g/KgBB/hr 4-6 g/KgBB/hr

Baik : Apabila sesuai dengan kebutuhan gizi menurut fase pemberian makan

Tidak Baik : Apabila tidak sesuai dengan kebutuhan gizi menurut fase pemberian makan

3.6.4. Terapi Penyakit

Baik : Apabila sesuai dengan pemberian terapi menurut fase stabilisasi,

transisi dan rehabilitasi.

Tidak Baik : Apabila tidak sesuai dengan pemberian terapi menurut fase

stabilisasi, transisi dan rehabilitasi

3.7. Pengolahan dan Analisis Data

Data dikumpulkan secara manual dan diolah dengan menggunakan komputer

(Antropometri WHO 2005) kemudian di analisa secara deskriptif dan disajikan dalam

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum RSUP.H. ADAM MALIK MEDAN

RSUP.H. Adam Malik merupakan Rumah Sakit kelas A dengan SK Menkes

No.335/Menkes/SK/VII/1990 dan juga sebagai Rumah Sakit Pendidikan sesuai

dengan SK Menkes No.502/Menkes/SK/IX/1991. RSUP.H. Adam Malik juga sebagai

Pusat Rujukan untuk Wilayah Pembangunan A yang meliputi Propinsi Sumatera

Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat dan Riau.

RSUP.H Adam Malik mulai berfungsi sejak tanggal 17 Juni 1991 dengan

pelayanan Rawat Jalan sedangkan untuk pelayanan Rawat Inap baru dimulai tanggal

2 Mei 1992. Pada tanggal 11 Januari 1993 secara resmi Pusat Pendidikan Kedokteran

USU Medan dipindahkan ke RSUP.H.Adam Malik sebagai tanda dimulainya Soft

Opening. Kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 21 Juli 1993.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.280/KMK.05/2007 dan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan dengan No.756/Menkes/SK/VI/2007 tepatnya

pada Juni 2007 RSUP.H.Adam Malik telah berubah status menjadi Badan Layanan

Umum (BLU) bertahap dengan tetap mengikuti pengarahan-pengarahan yang

diberikan oleh DitJen YanMed dan Departemen Keuangan untuk perubahan status

menjadi Badan Layanan Umum (BLU) penuh. Untuk mewujudkannya hal ini

memerlukan pemberdayaan dan kemandirian Instalasi dan SMF (Satuan Medis

Fungsional) sehingga produktif dan efisien. RSUP.H. Adam Malik sebagai salah satu

bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pelayanan Medik wajib

melaksanan Sistem Laporan Rumah Sakit

Visi dan Misi RSUP.H.Adam Malik : untuk “Membuat Rakyat Sehat”,

Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan empat misi (Grand

Strategy) pembangunan kesehatan yang meliputi :

a. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.

b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang

berkualitas.

c. Meningkatkan surveilance, monitoring dan informasi kesehatan.

d. Meningkatkan pembiayaan.

Merujuk pada Misi Departemen Kesehatan tersebut diatas, maka visi

RSUP.H. Adam Malik adalah sebagai “Menjadi pusat unggulan pelayanan

kesehatan dan pendidikan serta pusat rujukan kesehatan wialayah Sumatera

Bagian Uatara dan Tengah pada tahun 2015 yang bertumpu kepada

kemandirian”.

Dengan Misi RSUP.H. Adam Malik :

a. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna, bermutu dan terjangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat.

b. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang bermutu untuk

menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang kesehatan.

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan

d. Menyelenggarakan pelayanan yang menunjang peningkatan mutu

pelayanan kesehatan.

Untuk ketenagaan jumlah seluruhnya 2.038 orang dengan Pejabat Struktural

38 orang, Kepala Instalasi 25 orang, Kepala SMF 20 orang, Medis 790 orang,

Paramedis Perawatan 604 orang, Paramedis Non Perawatan 298 orang, Non Medis

263 orang, Dokter Ahli/Spesialis (Fungsional) 257 orang

Instalasi gizi merupakan sarana penunjang kesehatan untuk pelaksanaan

fungsional yang bersifat operasional yang dipimpin oleh seorang kepala instalasi dan

dibantu oleh wakil kepala instalasi gizi yang membawahi kelompok kerja (Pokja)

yang terdiri dari :

1. Pokja penyimpanan bahan makanan

2. Pokja pengolahan bahan makanan

3. Pokja pelayanan gizi di ruang rindu A dan rindu B

4. Pokja gizi klinik, konsultasi dan Diklitbang (pendidikan, penelitian dan

pengembangan)

5. Pokja Pengendalian dan Evaluasi (PPE)

6. Tata Usaha

RSUP.H.Adam Malik Medan dalam menangani anak balita gizi buruk pada

rawat jalan dan rawat inap memberikan therapy penyakit dan therapy diet sesuai

dengan fase stabilisasi, transisi dan rehabilitasi dimana pada rawat jalan

RSUP.H.Adam Malik mempunyai Poliklinik Gizi untuk menangani masalah gizi baik

rawat inap maupun rawat jalan.

4.2. Jumlah Penderita Gizi Buruk di RSUP .H. ADAM MALIK MEDAN

Jumlah anak balita gizi buruk di RSUP H ADAM MALIK pada bulan

Januari–Desember 2009 berjumlah 50 anak balita gizi buruk, di rawat jalan berjumlah

16 orang dan yang dirawat inap 34 orang.

4.3. Karakterisitik Anak berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data Medical Record dengan 31 anak balita maka diperoleh

karakteristik anak berdasarkan umur dan jenis kelamin.

4.3.1. Umur dan Jenis Kelamin

Pengelompokan umur anak yang diperoleh dari data Medical Record dari

Januari sampai dengan Desember tahun 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Distribusi anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No Karakteristik Umur Jumlah Persentase (%)

Dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis kelamin anak yang paling banyak

adalah perempuan adalah berjumlah 17 orang (54,84%), Sedangkan laki-laki hanya

berjumlah 14 orang (45,16%).

4.4 Status Gizi Anak menurut Antropometri WHO 2005

Status gizi balita diperoleh melalui pengukuran antropometri berat badan

menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut

tinggi badan badan (BB/TB) dengan menggunakan standar WHO 2005 dalam skor

simpangan baku (standard deviation score = Z-score). Adapun distribusi status gizi

anak pada awal dan akhir rawat inap RSUP.H.Adam Malik Medan berdasarkan

BB/TB, TB/U, BB/U dapat dilihat pada tabel 4.2, tabel 4.3 dan tabel 4.4.

4.4.1 Status Gizi berdasarkan BB/U

Indeks berat badan menurut umur digunakan sebagai salah satu cara

pengukuran status gizi. Oleh karena itu indeks BB/U lebih menggambarkan status

gizi seseorang saat ini (Current Nutritional Status). Berdasarkan hasil penelitian

status gizi BB/U, dapat dilihat distribusi anak pada tabel 4.3

Tabel 4.2. Distribusi status gizi responden pada awal rawat inap dan akhir rawat inap RSUP .H. Adam Malik Medan berdasarkan BB/U

No Status Gizi Status Gizi awal % Status Gizi Akhir %

1. Normal 4 12,90 3 9,68

2. Kurang 22 70,97 5 16,13

3. Sangat Kurang 5 16,13 23 74,19

Total 31 100,00 31 100,00

(54,84%) dan anak yang paling sedikit berdasarkan status gizi kategori normal adalah

sebanyak 9 orang (29,03%) sedangkan jumlah anak yang paling banyak berdasarkan

status gizi kategori kurang pada akhir rawat inap adalah sebanyak 20 orang (64,52%)

dan anak yang paling sedikit berdasarkan status gizi kategori normal adalah sebanyak

4 orang (12,98%), lihat pada lampiran 2 dan lampiran 3.

4.4.2 Status Gizi berdasarkan TB/U

Indeks Tinggi Badan menurut Umur ini menggambarkan status gizi pada

masa lalu dan juga lebih erat kaitannya dengan status sosial ekonomi. Berdasarkan

hasil penelitian status gizi TB/U, dapat dilihat distribusi anak pada tabel 4.3

Tabel 4.3. Distribusi status gizi anak pada awal rawat inap dan akhir rawat inap RSUP .H. Adam Malik Medan berdasarkan TB/U

No Status gizi awal % Status gizi akhir %

1. Normal 15 48,39 15 48,39

2. Pendek 6 19,35 7 22,58

3. Sangat Pendek 10 32,26 9 29,03

Total 31 100,00 31 100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah responden yang paling banyak

berdasarkan status gizi kategori normal pada awal rawat inap adalah sebanyak

15 orang (48,39 %) dan responden yang paling sedikit berdasarkan status gizi

kategori pendek adalah sebanyak 6 orang (19,35%) sedangkan jumlah responden

yang paling banyak berdasarkan status gizi kategori normal pada akhir rawat inap

adalah sebanyak 15 orang (48,39%) dan responden yang paling sedikit berdasarkan

status gizi kategori pendek adalah sebanyak 7 orang (22,58%) lihat pada lampiran 2

4.4.3 Status Gizi berdasarkan BB/TB

Indeks Berat Badan menurut Umur merupakan indikator yang baik untuk

menilai status gizi saat kini (sekarang). Berdasarkan hasil penelitian status gizi

BB/TB dapat dilihat distribusi responden pada tabel 4.5

Tabel 4.4. Distribusi status gizi anak pada awal rawat inap dan akhir rawat inap RSUP .H. Adam Malik Medan berdasarkan BB/TB

No Status Gizi Status Gizi Awal % Status gizi akhir %

1. Normal 7 22,58 7 22,58

2. Sangat Gemuk 1 3,23 1 3,22

3. Kurus 5 16,13 6 19,35

4. Sangat kurus 18 58,06 17 54,84

Total 31 100,00 31 100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah anak yang paling banyak berdasarkan

status gizi kategori sangat kurus pada awal rawat inap adalah sebanyak 18 orang

(58,06%) dan anak yang paling sedikit berdasarkan status gizi kategori kategori

gemuk adalah sebanyak 1 orang (3,23 %) sedangkan jumlah anak yang paling banyak

berdasarkan status gizi kategori sangat kurus pada akhir rawat inap adalah sebanyak

18 orang (58,06 %) dan anak yang paling sedikit berdasarkan status gizi kategori

gemuk adalah sebanyak 1 orang ( 3,22 %) lihat pada lampiran 2 dan lampiran 3.

4.5 Perubahan Berat Badan

Berat badan merupakan parameter yang terpenting dan dipakai pada setiap

kesempatan untuk memeriksa kesehatan anak pada setiap kelompok umur dan

sensitif terhadap perubahan sedikit saja. Adapun distribusi anak berdasarkan

perubahan berat badan dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5 Distribusi Anak Menurut Perubahan Berat Badan

No Perubahan Berat Badan Jumlah %

responden yang paling sedikit berdasarkan perubahan berat badan kategori baik

adalah sebanyak 12 orang (38,71%) lihat pada lampiran 4.

4.6 Komplikasi Penyakit

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat dilihat distribusi anak

menurut komplikasi penyakit pada anak balita gizi buruk dimana dapat dilihat pada

tabel 4.6

Tabel 4.6 Distribusi Anak Menurut Komplikasi Penyakit

NO KOMPLIKASI PENYAKIT JUMLAH PERSENTASE

(%)

1. Infeksi

Dermatitis, Bronchopneumonia, Peritoritis TB, Effusi Pleura, Enchelopati,

Meningoencephalitis, GE

Kronik, Pneumonia.

NO KOMPLIKASI PENYAKIT JUMLAH PERSENTASE (%)

2. Non Infeksi

Dekompensasiocordis, Higroma Coli, Herniainguinalis, Gagal

Tumbuh, Post craniotomy,

Hepatoblastoma, Post vp-shunt,

Hernia Umbilicalis, Dandy

Walker Malformation, Susp

Hisprung, Colostomy, Labio palatoschizis, Tumor Abdomen,

Hernia Umbilicalis, CHF,

Hypotiroid, Colostomy

15 48,39

Jumlah 31 100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah anak yang paling banyak menurut

komplikasi penyakit kategori infeksi adalah sebanyak 16 orang (51,61%), sedangkan

anak yang paling sedikit menurut komplikasi penyakit kategori non infeksi adalah

sebanyak 15 orang (48,39 %). lihat pada lampiran 1.

4.6 Jumlah Pemberian Energi dan Protein

Jumlah pemberian energi dan protein disesuaikan dengan kebutuhan gizi

anak balita gizi buruk menurut fase pemberian makanan yaitu fase stabilisasi, transisi

dan rehabilitasi. Adapun distribusi anak menurut jumlah pemberian energi dan

Tabel 4.7 Distribusi anak Menurut Jumlah Pemberian Energi dan Protein

No Jumlah Pemberian Energi dan Protein Jumlah Persentase(%)

1. Baik 2 6,45

2. Tidak Baik 29 93,55

Jumlah 31 100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah anak yang paling banyak berdasarkan

jumlah pemberian energi dan protein yang tidak baik adalah sebanyak 29 orang

(93,55%), sedangkan anak yang paling sedikit berdasarkan jumlah pemberian energi

dan protein yang baik adalah sebanyak 2 orang (6,45%) lihat pada lampiran 7.

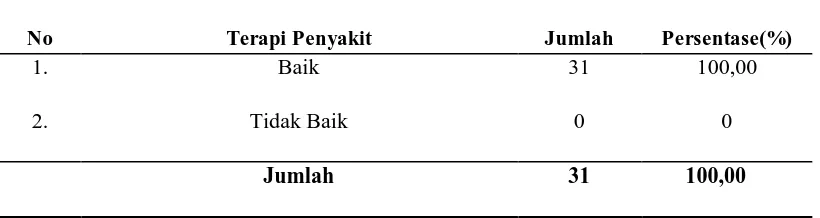

4.7Terapi Penyakit

Terapi penyakit pada anak balita gizi buruk di rumah sakit sesuai dengan fase

stabilisasi, transisi dan rehabilitasi. Adapun distribusi anak menurut terapi penyakit

dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8 Distribusi anak berdasarkan Terapi Penyakit

No Terapi Penyakit Jumlah Persentase(%)

1. Baik 31 100,00

2. Tidak Baik 0 0

Jumlah 31 100,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terapi penyakit berdasarkan fase

stabilisasi, transisi dan rehabilitasi seluruhnya ada pada kategori baik yaitu sebanyak

BAB V PEMBAHASAN 5.1. Gizi Buruk

Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya

konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi

angka kecukupan gizi.

5.2. Perubahan Berat Badan

Dari hasil penelitian dapat dilihat jumlah anak yang paling banyak

berdasarkan perubahan berat badan kategori kurang adalah sebesar 61,29 % dan anak

yang paling sedikit berdasarkan perubahan berat badan kategori baik adalah sebesar

38,71%. Perubahan berat badan kategori kurang berarti kenaikan

BB<50 gram/KgBB/minggu dimana disebabkan karena pemberian makanan tidak

adekuat, defisiensi nutrient, vitamin, mineral dan infeksi tidak terdeteksi sehingga

tidak diobati dan masalah psikologik.(Depkes RI, 2000)

5.3 Status Gizi

Balita atau anak usia dibawah lima tahun merupakan usia penting dalam

pertumbuhan dan perkembangan, sehingga keadaan gizinya harus diperhatikan.

Dimana keadaan gizi balita dapat dilihat dari status gizinya, dimana jika kekurangan

akan menyebabkan gizi buruk dan kelebihan menyebabkan obesitas

(Depkes RI, 2003 ).

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Dalam

keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi

untuk menilai status gizi saat kini (sekarang). Indeks BB/TB adalah merupakan

indeks yang independen terhadap umur. (Supariasa,dkk 2002)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Medical Record, penilaian status gizi di

RSUP.H.Adam Malik Medan masih mempergunakan CDC dimana data penelitian

diolah dengan menggunakan WHO Antropometri. Berdasarkan hasil penelitian

diketahui, jumlah anak terbanyak berada pada status gizi kategori sangat kurang

berdasarkan BB/U pada awal rawat inap adalah sebesar 54,48 % sedangkan jumlah

anak yang paling banyak pada status gizi kategori kurang pada akhir rawat inap

adalah sebesar 64,52 %.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, jumlah anak yang paling banyak

berada pada status gizi kategori normal berdasarkan TB/U pada awal rawat inap

adalah sebesar 48,39 % sedangkan jumlah anak yang paling banyak berada pada

status gizi kategori normal pada akhir rawat inap adalah sebesar 48,39 %.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, jumlah anak yang paling banyak

berada pada status gizi kategori sangat kurus berdasarkan BB/TB pada awal rawat

inap adalah sebesar 18 orang (58,06 %) sedangkan jumlah anak yang paling banyak

berada pada status gizi kategori sangat kurus pada akhir rawat inap adalah sebesar

54,84 %. Berdasarkan hasil penelitian tersebut status gizi mengalami perubahan pada

awal dan akhir rawat disebabkan karena asupan gizi tidak adekuat, defisiensi zat gizi,

penyakit infeksi dan masalah psikologis yang terjadi karena hipoglikemia, gangguan

saluran pencernaan, asupan zat gizi kurang, modifikasi diet, formula rendah atau

bebas laktosa.

5.4 Jumlah Pemberian Energi dan Protein

Jumlah pemberian energi dan protein disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak

balita gizi buruk menurut fase pemberian makanan yaitu fase stabilisasi, transisi dan

rehabilitasi.

Kekurangan Energi Protein (KEP) adalah keadaan kurang gizi yang

disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari

sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi.(Supariasa,dkk 2002)

Orang yang menghadapi gejala klinis KEP ringan dan sedang pada

pemeriksaan hanya nampak kurus. Namun gejala klinis KEP berat secara garis besar

dapat dibedakan menjadi tiga, adalah marasmus, kwashiorkor dan

marasmus –kwashiorkor.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui jumlah pemberian energi protein

pada anak balita gizi buruk sesuai dengan kebutuhan gizi menurut fase pemberian

makan dikategorikan baik adalah sebesar 6.45% sedangkan jumlah pemberian energi

protein pada anak balita yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi menurut fase

pemberian makan atau dikategorikan tidak baik adalah sebesar 93.55% dan dapat

dilihat pada lampiran 5 dan lampiran 6.

Pemberian diet pada KEP berat/gizi buruk harus memenuhi syarat sebagai

berikut :

1) Melalui tiga periode adalah periode stabilisasi, transisi dan rehabilitasi

2) Kebutuhan energi mulai dari 80 sampai 200 kalori per kg BB/hari