1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan komunitas yang tetap menjadi perhatian khusus saat ini,

karena kemampuan hutan untuk memberikan berbagai manfaat berupa barang dan

jasa lingkungan yang sangat begitu besar bagi kehidupan manusia dan seluruh

kehidupan di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa tingginya

jumlah penduduk dunia yang terus meningkat dari waktu ke waktu akan diikuti

dengan peningkatan kebutuhan hidupnya. Maka kebutuhan manusia terhadap

barang dan jasa lingkungan hutan akan terus meningkat. Banyak sekali manfaat

hutan yang sangat dibutuhkan manusia antara lain hutan sebagai penghasil kayu

yang digunakan sebagai bahan baku industri, sebagai tempat penyimpanan

karbon, sebagai tempat pemeliharaan keanekaragaman hayati, sebagai obyek

ekoturisme dan rekreasi alam, serta hutan dapat memberikan perlindungan

terhadap siklus air dalam DAS dan pengendalian erosi, dan juga berbagai manfaat

lainnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Mengingat begitu besarnya peranan hutan, baik sebagai penghasil kayu

maupun peranannya secara keseluruhan bagi kehidupan maka keberadaan hutan

dan lingkungannya perlu dipertahankan agar tetap lestari. Dalam upaya

mewujudkan keberadaan hutan yang lestari maka pengelolaannya perlu dilakukan

dengan baik melalui perencanaan hutan yang cermat, rasional dan terarah. Oleh

karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan,

pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam

(IUPHHK-HA) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan

Tanaman (IUPHHK-HT), diwajibkan menyusun Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) sepuluh tahunan yang disusun

berdasarkan inventarisasi hutan berkala sepuluh tahunan. Hal ini diberlakukan

bertujuan untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock)

secara berkala, serta sebagai bahan pematauan kecenderungan (trend) kelestarian

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sepuluh tahunan ini

penting untuk dilakukan pada setiap IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang

digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) sepuluh tahunan. Potensi tegakan suatu areal

IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dapat diperoleh dari hasil IHMB yang baik dan

benar. Salah satu tujuan dari kegiatan IHMB ini adalah untuk menyajikan

taksiran-taksiran kuantitas kayu di hutan menurut suatu urutan klasifikasi seperti

jenis atau kelompok jenis, ukuran, kualitas dan sebagainya. Dalam kegiatan

IHMB, untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pengukuran terhadap

dimensi-dimensi pohon maupun tegakan, yang kadang-kadang sulit dan tidak praktis

diukur secara langsung dilapangan. Oleh karena itu, ketersediaan alat bantu dalam

IHMB adalah sangat diperlukan, untuk mempercepat kegiatan dan memperkecil

kesalahan yang terjadi dalam pengukuran. Pengertian alat bantu dalam

inventarisasi hutan ini adalah alat yang digunakan untuk mempercepat

pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan selain alat-alat ukur dimensi pohon

maupun dimensi tegakan, salah satunya adalah tabel volume pohon.

Penyusunan tabel volume pohon yang digunakan sebagai alat bantu dalam

kegiatan inventarisasi hutan adalah untuk menduga volume pohon per pohon dari

suatu pohon berdiri dalam tegakan hutan yang diukur, yang pada akhirnya untuk

menduga persediaan tegakan berdiri (standing stock). Dengan tersedianya tabel

volume pohon ini maka akan mempercepat dan memperlancar kegiatan

inventarisasi hutan, terutama dalam inventarisasi tegakan hutan dengan areal yang

luas.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini

ditujukan untuk menyusun model penduga volume pohon kelompok jenis

Dipterocarpaceae dan kelompok jenis kayu Rimba Campuran sebagai alat bantu

dalam pelaksanaan kegiatan IHMB di PT. Ratah Timber Kalimantan Timur. Dari

1.3 Manfaat Penelitian

1. Menghasilkan alat bantu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala di IUPHHK-HA PT. Ratah Timber

Kalimantan Timur.

2. Memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Hutan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Singkat Hutan Hujan Tropis

Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai pohon-pohonan

dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan.

Hubungan antara masyarakat tumbuh-tumbuhan hutan, margasatwa, dan alam

lingkungannya begitu erat sehingga hutan dapat dipandang sebagai suatu sistem

ekologi atau ekosistem. Masyarakat hutan adalah suatu sistem yang hidup dan

tumbuh secara dinamis. Masyarakat hutan terbentuk secara berangsur-angsur

melalui beberapa tahap invasi oleh tumbuh-tumbuhan, adaptasi, agregasi,

persaingan, penguasaan, reaksi terhadap tempat tumbuh, dan stabilisasi. Proses

inilah yang disebut suksesi. Secara singkat suksesi adalah suatu proses perubahan

komunitas tumbuh-tumbuhan secara teratur mulai dari tingkat pionir sampai pada

tingkat klimaks di suatu tempat tertentu. Macam-macam suksesi berdasarkan

proses terjadinya terdapat dua macam suksesi yaitu (Soerianegara & Indrawan

2005) :

1. Suksesi primer (prisere) adalah perkembangan vegetasi mulai dari habitat tak bervegetasi hingga mencapai masyarakat yang stabil dan klimaks. Suksesi primer ini yang akan mengakibatkan terbentuknya hutan primer. Hutan primer terbentuk dari daratan yang mengalami suksesi yang ideal berkembang mulai dengan masyarakat tumbuhan Cryptogamae (tingkat rendah), tumbuh-tumbuhan herba (terna), semak, perdu, dan pohon, hingga tercapai hutan klimaks.

tahun akan terjadi hutan sekunder muda, dan sesudah 50 tahun akan terjadi hutan sekunder tua yang secara berangsur-angsur akan mencapai klimaks.

Letak geografis Indonesia yang berada diantara benua-benua Asia dan

Australia, di sekitar khatulistiwa mengakibatkan adanya berbagai macam tipe-tipe

hutan, salah satunya hutan hujan tropis (tropical rain forest). Hutan hujan tropis di

Indonesia memiliki luas ± 89.000.000 ha, terutama terdapat di Sumatra,

Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Iklim selalu basah,

2. Tanah kering dan bermacam-macam jenis tanah,

3. Di pedalaman, pada tanah rendah rata atau berbukit (< 1000 m dpl) dan pada

tanah tinggi (s/d 4000 m dpl),

4. Dapat dibedakan menjadi tiga zone menurut ketinggiannya yaitu (Soerianegara

& Indrawan 2005) :

- Hutan hujan bawah 2-1000 m dpl, jenis kayu yang penting antara lain dari genus famili Dipterocarpaceae yaitu Shorea, Dipterocarpus, Dryobalanops, dan Vatica. Genus-genus lain antaralain Agathis, Altingia, Dialium, Duabanga, Dyera, Gossanepinus, Koompasia, dan Octomeles.

- Hutan hujan tengah 1000-3000 m dpl, jenis kayu yang umum terdiri dari famili Lauraceae, Fagaceae, Castanea, Nothofagus, Cunoniaceae, Magnoliaceae, Hammamelidaceae, Ericaceae, dan lain-lain.

- Hutan hujan atas 3000-4000 m dpl, jenis kayu utama yaitu Coniferae (Araucaria, Dacrydium, Podocarpus), Ericaceae, Loptospermum, Clearia, Quercus, dan lain-lain.

global, selain itu juga sebagai konservasi tanah, air, nutrisi, dan biodiversitas. (Soerianegara & Indrawan 2005).

2.2 Deskripsi Singkat Famili Dipterocarpaceae

Menurut Heyne (1987) famili Dipterocarpaceae memiliki ciri pohonnya besar, tinggi, batangnya lurus, silinder, dan berbanir. Pohon dari famili Dipterocarpaceae ini persebarannya banyak terdapat di Sumatra dan Kalimantan. Pohon-pohon ini tumbuh mulai dari dataran rendah hingga tinggi di pegunungan, namun juga banyak di rawa-rawa gambut. Tingginya biasanya 30-40 m dan bagian batangnya yang bebas cabang biasanya 20-25 m panjangnya. Batang-batangnya hampir selalu lurus, tetapi dekat pada tajuknya sering agak bengkok.

Menurut Heyne (1987) untuk kualitas kekuatannya jenis-jenis pohon famili Dipterocarpaceae ini dapat digolongkan kedalam kelas II, III, atau IV. Sedangkan menurut kualitas keawetannya kedalam kelas III atau IV. Karena banyak ditemukan dan bentuk batangnya yang baik serta mudah dikerjakan maka kayu ini di Sumatra dan Kalimantan termasuk jenis-jenis yang paling banyak digunakan. Jenis-jenis yang ringan, yang dapat lama bertahan terhadap bubuk namun kurang terhadap pengaruh cuaca, oleh penduduk biasa dipakai untuk papan, kasau pada bangunan rumah, dan untuk sampan. Sementara itu jenis-jenis yang lebih berat, yang lebih kuat, dan lebih awet digunakan untuk gelegar, papan lantai, dan bahkan papan geladak jembatan. Untuk di Eropa yang pada umumnya menuntut syarat-syarat yang lebih berat, biasanya memakai Meranti Merah hanya untuk maksud-maksud semi permanen, untuk dinding hias, dan terutama untuk acuan pada bangunan beton, serta untuk perancah pada bangunan gedung. Tetapi jenis-jenis yang lebih baik konon lambat laun dipakai juga untuk pekerjaan permanen. Meranti adalah jenis kayu perdagangan yang terpenting dari Sumatra dan Kalimantan, terutama di daerah-daerah yang ada kemugkinan pengangkutan di air. Jumlah-jumlah besar diekspor dari Bengkalis, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat dengan tujuan Singapura, Cina, dan Australia.

setinggi 20-40 m. Kulit batang yang halus biasanya mengelupas dalam kepingan-kepingan tipis yang lebar-lebar. Kayu gubal putih, putih kekuning-kuningan atau coklat muda dan biasanya mengandung banyak sekali resin. Kayu gubal ini jelas beda daripada kayu terasnya yang berwarna merah atau coklat kemerahan. Untuk persebarannya menunjukkan bahwa Sumatra dan Kalimantan bersama-sama dengan Semenanjung Malaya serta Filipina merupakan pusat daerah Dipterocarpaceae.

Menurut Prawira dan Tantra (1973) Shorea leprosula Miq atau Meranti Tembaga yang termasuk golongan Meranti Merah yang termasuk kedalam famili Dipterocarpaceae memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini :

1. Habitus : Pohon tinggi mencapai 50 m, batang bebas cabang 30 m, diameter mencapai 100 cm atau lebih, banir tinggi 3,5 m.

2. Batang : Kulit luar tebalnya kira-kira 5 mm, berwarna abu-abu atau coklat, sedikit beralur tidak dalam, mengelupas agak besar-besar dan tebal. Penampang berwarna coklat muda sampai merah, bagian dalamnya kuning muda. Kayu gubal tebalnya 1-8 cm, berwarna kuning muda sampai kemerahan. Kayu teras berwarna coklat muda sampai merah, peralihannya dari gubal keteras terjadi secara berangsur.

3. Daun : Rata, hampir menyerupai segiempat memanjang atau bulat telur terbalik yang memanjang, pangkal daun membulat, ujung runcing, panjangnya rata-rata 3-13 cm, lebar 3-6 cm, permukaan atas helaian daun mengkilat dan permukaan bawah suram.

4. Buah : Berbentuk bulat telur, ujungnya agak lancip, berbulu halus berwarna pucat, panjang 1-1,5 cm, diameter kira-kira 1 cm dan sayap-sayapnya tipis.

5. Tumbuh : terdapat banyak di Sumatra dan Kalimantan dalam hutan primer 5-800 m dpl. Pada tanah liat dan berpasir yang selamanya tidak digenangi air, kadang terdapat pula pada pinggir rawa, dan hidup berkelompok.

Menurut Djamhuri, Hilwan, Istomo, dan Soerianegara (2002) famili Dipterocarpaceae merupakan pohon raksasa, berdamar, kadang-kadang berbanir, serta kulit batang mengelupas. Daun tunggal berseling, tetapi rata, berdaun penumpu (besar dan tidak rontok), tulang daun ada yang berbentuk tangga (Scalariform veination). Bunga biseksual, beraturan, tersusun dalam malai, kelopak bunga ada lima helai, bebas atau bersatu di pangkal. Buah berbiji satu, keras tidak pecah dan bersayap, sayap merupakan perkembangan dari kelopak bunga. Famili ini mendominasi hutan hujan dataran rendah dan tersebar di kawasan Tropika Asia (India, Srilangka, Myanmar, Malaysia, Filipina, Indonesia, Cina Selatan, dan Papua Nugini), di Indonesia terbanyak di Kalimantan dan Sumatra. Famili Dipterocarpaceae ini sudah tercatat 512 jenis dalam 16 marga. Di Indonesia sendiri dijumpai sembilan marga, yaitu Shorea (Shorea leprosula, shorea pinanga, shorea multiflora, shorea hopeifolia, shorea polyandra, shorea leavifolia), Dryobalanops (Dryobalanops aromatic, Dryobalanops lanceolata, dan Dryobalanops oblongifolia), Dipterocarpus (Dipterocarpus cornutus, Dipterocarpus crinitus), Hopea (Hopea mengarawan, hopea dryobalanoides), Anisoptera (Anisoptera marginata, Anisoptera costata), Vatica (vatica rassak, Vatica wallichii), Parashorea, Upuna, dan Cotylelobium. Manfaat yang dapat diperoleh dari famili Dipterocarpaceae antaralain sebagai bahan konstruksi, plywood, damar.

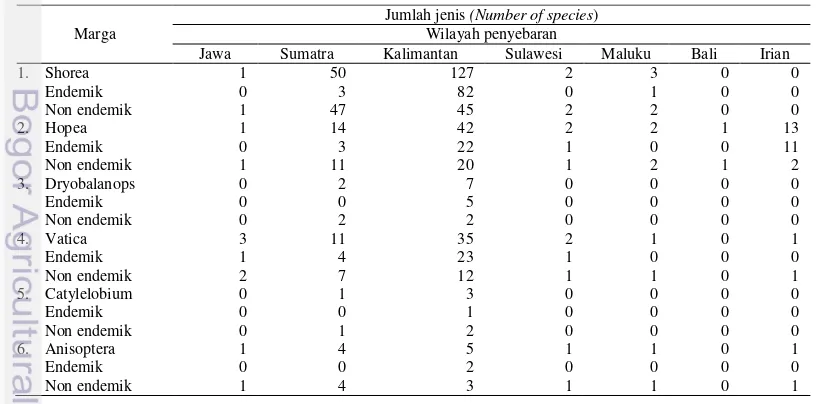

Tabel 1 Penyebaran dan jumlah jenis pohon Dipterocarpaceae di Indonesia

Marga

Jumlah jenis (Number of species) Wilayah penyebaran

Lanjutan Tabel 1 Penyebaran dan jumlah jenis pohon Dipterocarpaceae di Indonesia

Marga

Jumlah jenis (Number of species) Wilayah penyebaran

Jawa Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Bali Irian 7. Dipterocarpus Endemik Non endemik 4 1 3 25 1 24 41 15 26 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8. Parashorea Endemik Non endemik 0 0 0 3 1 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Upuna Endemik Non endemik 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumber : Dendrologi, 2002

2.3 Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala

Menurut Husch (1987) inventarisasi hutan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menyajikan taksiran-taksiran kuantitas kayu di hutan menurut suatu urutan klasifikasi seperti spesies, ukuran, dan kualitas. Menurut Simon (1996) tujuan utama inventarisasi hutan adalah untuk mendapatkan data tentang areal berhutan dan komposisi tegakannya. Kegiatan inventarisasi hutan dapat dilaksanakan dengan pengindraan jauh, pengamatan langsung dilapangan, atau gabungan dari keduanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), diwajibkan menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) sepuluh tahunan yang disusun berdasarkan inventarisasi hutan berkala sepuluh tahunan (Departemen Kehutanan Republik Indonesia 2007b).

kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/unit managemen. Tujuan dari IHMB tersebut antaralain (Departemen Kehutanan Republik Indonesia 2007a) :

1. Untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock) secara berkala.

2. Sebagai bahan penyusunan RKUPHHK dalam hutan alam dan atau RKUPHHK dalam hutan tanaman atau KPH sepuluh tahunan.

3. Sebagai bahan pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan hutan di areal KPH dan atau IUPHHK.

Dalam kegiatan IHMB ini diperlukan alat bantu IHMB yang digunakan

untuk memperlancar kegiatan inventarisasi hutan, alat bantu ini terdiri dari :

1. Kurva tinggi yaitu kurva yang memberikan gambaran tentang hubungan

diameter dengan tinggi. Hubungan antara diameter dan tinggi dibentuk dengan

melalui pengukuran diameter dan tinggi sejumlah individu pohon, kemudian

menghubungkan keduanya dengan analisis regresi sehingga bisa dibentuk

sebuah persamaan kurva tinggi.

2. Tabel volume yaitu suatu tabel yang disusun untuk memperoleh taksiran

volume pohon melalui pengukuran diameter atau beberapa peubah lain penentu

volume pohon. Tabel volume yang digunakan adalah tabel volume lokal

maupun tabel volume standar.

3. Tabel berat pohon yaitu tabel yang menunjukkan hubungan antara diameter

dengan berat segar (fresh weight) pohon. Tabel berat ini penting

keberadaannya untuk menduga potensi kayu pulp dalam HTI pulp dan untuk

menduga biomassa serta banyaknya unsur karbon dalam hutan alam.

2.4 Volume Pohon

Menurut Husch (1963) volume pohon adalah ukuran tiga dimensi, yang tergantung dari lbds (diameter setinggi dada atau diameter pangkal), tinggi atau panjang batang, dan faktor bentuk batang.

feet) di atas pangkal batang (untuk pohon yang berdiri pada lereng, titik pengukuran harus ditentukan pada bagian atas lereng). Simon (1996) menyatakan bahwa terdapat beberapa macam tinggi pohon di dalam inventarisasi

hutan yaitu :

1. Tinggi total, yaitu tinggi dari pangkal pohon dipermukaan tanah sampai puncak

pohon,

2. Tinggi bebas cabang, yaitu tinggi pohon dari pangkal batang permukaan tanah

sampai cabang pertama untuk jenis daun lebar atau crown point untuk jenis

conifer, yang membentuk tajuk,

3. Tinggi batang komersial, yaitu tinggi batang yang pada saat itu laku dijual

dalam perdagangan, dan

4. Tinggi tunggak, yaitu tinggi pangkal pohon yang ditinggalkan pada waktu

penebangan.

Menurut Husch (1963), Penentuan volume suatu benda dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

1. Cara langsung, yaitu berdasarkan prinsip perpindahan cairan. Alat yang digunakan disebut Xylometer. Penentuan volume dengan cara ini dilakukan terhadap benda-benda yang bentuknya tidak beraturan,

2. Cara analitik, yaitu penentuan volume dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus volume. Cara ini dilakukan terhadap benda-benda yang bentuknya beraturan, seperti segi banyak, prisma, piramida, prismoid, dan benda-benda seperti kerucut, silinder, paraboloid, dan neiloid, dan

3. Cara grafik, yaitu cara ini dilakukan untuk penentuan volume berbagai benda putar tanpa memandang ciri-ciri permukaannya.

Untuk menentukan volume dolok (sortimen kayu) sebagai bagian dari

volume kayu/pohon, telah dikembangkan rumus-rumus matematik (Spurs 1952;

Loetsch et al 1973) sebagai berikut :

Rumus Smalian : V = 0,5 x (B + b) x L

Rumus Huber : V = B1/2 x L

Rumus Brereton : V = {0,625 x x (D + d)2 x L}

Rumus Newton : V = {B + (B1/2 x 4) + b} x L x 1/6

Dimana : V = Volume dolok (logs) atau batang pohon dalam m3

B = Luas bidang dasar pangkal batang dalam m2

b = Luas bidang dasar ujung batang pohon dalam m2

B1/2 = Luas bidang dasar bagian tengah batang pohon dalam m2

D = Diameter pangkal batang pohon dalam meter

d = Diameter ujung batang pohon dalam meter

L = Panjang batang pohon

Penentuan volume sortimen (batang pohon) dengan menggunakan

rumus-rumus diatas, jika makin pendek panjang batang (L) akan menghasilkan volume

yang lebih tepat, karena rumus-rumus diatas merupakan perhitungan volume yang

mendasarkan kepada bentuk benda teratur, yaitu bentuk silinder, sedangkan

bentuk pohon pada umumnya tidak teratur dan lebih kearah bentuk neiloid.

Berdasarkan volume sortimen-sortimen kayu yang diukur maka volume pohon

dapat diketahui, yaitu merupakan penjumlahan dari volume sortimennya.

Rumus Smalian mempunyai ketepatan yang lebih kecil dibandingkan

dengan rumus Huber dan rumus Newton. Namun demikian rumus Smallian

banyak digunakan karena cukup praktis dan mudah dalam penerapannya. Rumus

Newton memberikan ketelitian yang tinggi dibanding dengan rumus lainnya,

namun rumus ini memerlukan pengukuran kedua ujung batang dan tengah batang,

sehingga penggunaannya lebih terbatas dan kurang praktis untuk digunakan

dilapangan.

Menurut Spurr (1952) angka bentuk batang adalah rasio antar volume aktual

dengan volume silinder yang berdiameter dan tinggi sama dengan diameter

setinggi dada dan tinggi pangkal tajuk pohon tersebut.

Menurut Husch (1987) Tabel volume ini merupakan pernyataan sistematik

mengenai volume sebatang pohon menurut semua atau sebagian dimensi yang

ditentukan dari Dbh, tinggi, dan angka bentuk pohon. Tipe-tipe tabel volume

pohon terdiri dari :

1. Tabel volume lokal (local volume tables)

Tabel volume lokal menyajikan volume menurut dimensi pohon diameter

pohon, meskipun pada penyusunan aslinya tinggi tetap dihitung, tetapi

dihilangkan di dalam bentuk akhirnya. Istilah ”lokal” digunakan karena tabel

-tabel tipe ini hendaknya hanya dipergunakan untuk wilayah terbatas yang

merupakan asal hubungan tinggi dan diameter yang dimanfaatkan kedalam

tabelnya.

2. Tabel volume normal (general standard volume tables)

Tabel volume standar didasarkan kepada pengukuran diameter setinggi dada

(Dbh), maupun tinggi. Tinggi dapat berupa tinggi pohon total atau tinggi kayu

perdagangan. Tabel volume standar dapat disusun untuk individu spesies

maupun kelompok spesies dari berbagai wilayah-wilayah geografis.

3. Tabel volume kelas bentuk (form class volume tables)

Tabel volume kelas bentuk disiapkan untuk menunjukkan volume menurut

beberapa ukuran bentuk pohon disamping diameter setinggi dada (Dbh) dan

tinggi pohon. Tabel volume ini dapat dipakai bilamana saja bentuk suatu pohon

yang bersangkutan secara jelas ditunjukkan oleh karakteristik-karakteristik

bentuk yang telah dimasukan dalam penyusunan tabel-tabelnya, tanpa

memandang spesies atau tempat.

Menurut Spurr (1952) menyatakan bahwa untuk menentukan volume,

apabila pengukuran dilakukan hanya pada satu peubah, maka dipakai diameter

setinggi dada (Dbh), bila menggunakan dua peubah maka yang diukur adalah

diameter setinggi dada (Dbh) dan tinggi pohon tersebut. Sedangkan bila

menggunakan tiga peubah selain mengukur diameter setinggi dada (Dbh) dan

tinggi pohon ditambahkan juga angka bentuk.

Penyusunan tabel volume pohon dimaksudkan untuk memperoleh taksiran

volume pohon melalui pengukuran satu atau beberapa peubah penentu volume

pohon serta untuk mempermudah kegiatan inventarisasi hutan dalam menduga

potensi tegakan. Meskipun demikian, untuk meningkatkan efisiensi dalam

penaksiran volume tegakan dengan tidak mengurangi ketelitian yang diharapkan,

diusahakan dalam penyusunan tabel volume pohon memperkecil jumlah peubah

bebas penentu volume pohon dan diberlakukan pada daerah setempat. Tabel yang

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan pada bulan Februari–April tahun 2009, yang

dilaksanakan di PT. Ratah Timber yang berlokasi di Desa Mamahaq Teboq,

Kecamatan Longhubung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain data IHMB PT. Ratah

Timber khususnya data hasil pengukuran pohon contoh. Alat yang digunakan

antara lain peta hutan, alat tulis, Clinometer, pita ukur/phi band, meteran, tally sheet, kamera digital, perangkat keras PC (Personal Computer), Software Minitab 14, MS Excel 2007, MS Word 2007 dan alat hitung berupa kalkulator. Sedangkan

data yang digunakan untuk penelitian adalah pohon contoh kelompok jenis

Dipterocarpaceae dan kelompok jenis Rimba Campuran. Pengelompokkan jenis

pohon ini berdasarkan SK Menhut No. 163/KPTS-II/2003 tentang

pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan (Departemen

Kehutanan Republik Indonesia, 2003). Untuk pohon kelompok jenis

Dipterocarpaceae (Meranti) termasuk kedalam kelompok komersial I,

pohon-pohon yang termasuk komersial I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

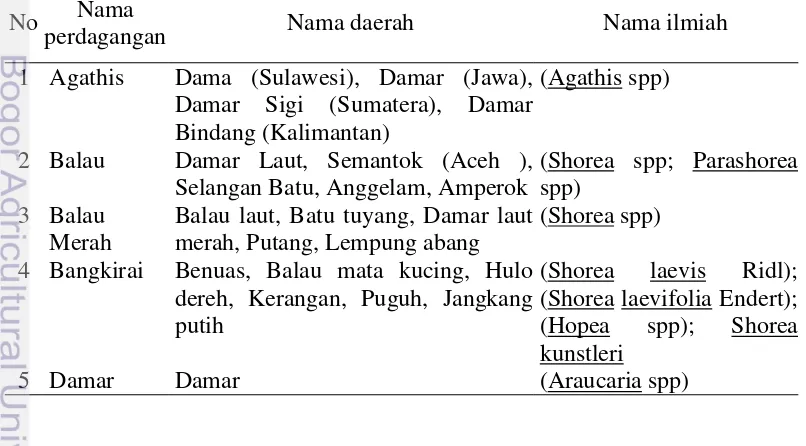

Tabel 2 Pohon-pohon kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu

No Nama

perdagangan Nama daerah Nama ilmiah

1 Agathis Dama (Sulawesi), Damar (Jawa),

Damar Sigi (Sumatera), Damar Bindang (Kalimantan)

(Agathis spp)

2 Balau Damar Laut, Semantok (Aceh ),

Selangan Batu, Anggelam, Amperok

(Shorea spp; Parashorea spp)

3 Balau Merah

Balau laut, Batu tuyang, Damar laut merah, Putang, Lempung abang

(Shorea spp)

4 Bangkirai Benuas, Balau mata kucing, Hulo

dereh, Kerangan, Puguh, Jangkang putih

(Shorea laevis Ridl);

(Shorea laevifolia Endert);

(Hopea spp); Shorea

kunstleri

Lanjutan tabel 2 Pohon-pohon kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu

No Nama

perdagangan Nama daerah Nama ilmiah

6 Durian Durian burung, Lahong, Layung,

Apun, Begurah, Punggai, Durian hantu, Enggang

(Durio carinatus Mast); (Durio spp, Coelostegia spp)

7 Gia Delingsem, Kayu batu, Melunas,

Kayu kerbau, Momala

(Homalium tomentosum

(Roxb) Benth, Homalium Foetidum (Roxb) Benth)

8 Giam Resak batu, Resak gunung (Cotylelobium spp)

9 Jelutung Pulai nasi, Pantung gunung,

Melabuai

(Dyera spp)

10 Kapur Kamper, Ky. kayatan, Empedu,

Keladan

(Dryobalanops spp)

11 Kapur Petanang

Kapur Guras (Dryobalanops

oblongifolia Dyer)

12 Kenari Kerantai, Ki tuwak, Binjau,

Asam-asam, Kedondong, Resung, Bayung, Ranggorai, Mertukul

(Canarium spp, Dacryodes spp, Trioma spp, Santiria spp)

13 Keruing Tempuran, Lagan, Merkurang,

Kawang, Apitong, Tempudau

(Dipterocarpus spp)

14 Kulim Kayu bawang hutan (Scorodocarpus borneensis

Becc)

15 Malapari Malapari (Pongamia Pinnata (L)

Pierre)

16 Matoa Kasai, Taun, Kungki, Hatobu, K.

sapi (Jawa), Tawan (Maluku), Ihi mendek (Irian Jaya)

(Pometia spp)

17 Medang Sintuk, Sintok lancing, KitTeja, Ki

tuha, Ki sereh, Selasihan

(Cinnamomum spp)

18 Meranti Kuning

Damar tanduk, Damar buah, Damar hitam, Damar kelepek

Shorea acuminatissima

Sym, Shorea

balanocarpoides Sym,

Shorea faguetiana Heim, Shorea Scollaris, V. Sloot; Shorea gibbosa Brandis 19 Meranti

Merah

Banio, Seraya merah, Kontoy bayor,

Campaga, Lempong, Kumbang,

Majau, Meranti ketuko, Ketrahan, Ketir, Cupang

(Shorea Palembanica Miq, Shorea lepidota BI, Shorea

ovalis BI, Shorea

Johorensis Foxw, Shorea leptoclados Sym, Shorea leprosula Miq) (Shorea

Platyclados sloot. Ex

Lanjutan tabel 2 Pohon-pohon kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu

No Nama

perdagangan

Nama daerah Nama ilmiah

20 Meranti Putih

Baong, Baung, Kebaong,

Belobungo, Bayong (Sumatera,

Kalimantan), Damar kaca, Damar kucing, Kikir, Udang, Udang ulang, Damar hutan, Anggelam tikus, Kontoi tembaga, Maharam potong,

Damar mata kucing, Bunyau,

Pongin, Awan punuk, Mehing

(Sumatera, Kalimantan), Damar

tenang putih, Honi (Maluku), Damar

lari-lari, Temungku (Sulawesi),

Lalari, Tambia putih (Sulawesi), Hili (Maluku)

(Shorea Virescens Parijs), Shorea retionodes V.SI), (Shorea Javanica K. et. Val), (Shorea bracteolata Dyer), (Shorea ochracea

Sym),(Shorea lamellata

Foxw), (Shorea assamica Dyer), (Shorea koordesii Brandis )

21 Merawan Ngerawan, Cengal, Amang besi,

Cengal balaw, Emang, Tekam

(Hopea spp); Hopea dyeri; (Hopea sangal Kort)

22 Merbau Anglai, Ipil, Tanduk (Maluku),

Kayu besi (Papua), Maharan

(Sumatera)

(Intsia spp)

23 Mersawa Damar kunyit, Masegar, Ketimpun,

Tabok, Tahan, Cengal padi

(Anisoptera spp)

24 Nyatoh Suntai, Balam, Jongkong,

Hangkang, Katingan, Mayang batu, Bunut, Kedang, Bakalaung, Ketiau, Jengkot, Kolan

(Palaquium spp); (Payena spp, Madhuca spp)

25 Palapi Mengkulang, Teraling, Dungun,

Talutung, Lesi-Lesi.

Heritiera (Tarrietia spp)

26 Penjalin Rempelas, Ki jeungkil, Ki endog

(Sunda), Cengkek (Jawa), Pusu (Sumbawa)

(Celtis spp)

27 Perupuk Kerupuk, Pasana, Aras, Mandalaksa (Lophopetalum spp)

28 Pinang Melunak, Ki sigeung, Kelembing,

Ki sinduk

(Pentace spp)

29 Pulai Kayu gabus, Rita, Gitoh, Bintau,

Basung, Pule, Pulai miang

(Alstonia spp)

30 Rasamala Tulasan (Sumatera), Mala (Jawa),

Mandung (Mnkb)

(Altingia excelsa

Noronha)

31 Resak Damar along, Resak putih (Vatica spp)

Sumber : SK Menhut No. 163/KPTS-II/2003

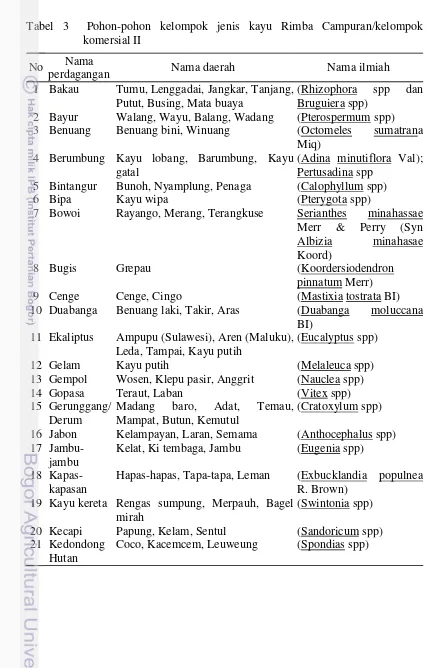

Sementara itu untuk pohon-pohon yang termasuk kedalam kelompok jenis

Rimba Campuran adalah kelompok jenis komersial II, termasuk di dalamnya

Untuk macam-macam pohon yang termasuk kedalam jenis-jenis di atas dapat

dilihat pada Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5.

Tabel 3 Pohon-pohon kelompok jenis kayu Rimba Campuran/kelompok komersial II

No Nama

perdagangan Nama daerah Nama ilmiah

1 Bakau Tumu, Lenggadai, Jangkar, Tanjang,

Putut, Busing, Mata buaya

(Rhizophora spp dan

Bruguiera spp)

2 Bayur Walang, Wayu, Balang, Wadang (Pterospermum spp)

3 Benuang Benuang bini, Winuang (Octomeles sumatrana

Miq) 4 Berumbung Kayu lobang, Barumbung, Kayu

gatal

(Adina minutiflora Val); Pertusadina spp

5 Bintangur Bunoh, Nyamplung, Penaga (Calophyllum spp)

6 Bipa Kayu wipa (Pterygota spp)

7 Bowoi Rayango, Merang, Terangkuse Serianthes minahassae

Merr & Perry (Syn

Albizia minahasae

Koord)

8 Bugis Grepau (Koordersiodendron

pinnatum Merr)

9 Cenge Cenge, Cingo (Mastixia tostrata BI)

10 Duabanga Benuang laki, Takir, Aras (Duabanga moluccana

BI)

11 Ekaliptus Ampupu (Sulawesi), Aren (Maluku),

Leda, Tampai, Kayu putih

(Eucalyptus spp)

12 Gelam Kayu putih (Melaleuca spp)

13 Gempol Wosen, Klepu pasir, Anggrit (Nauclea spp)

14 Gopasa Teraut, Laban (Vitex spp)

15 Gerunggang/ Derum

Madang baro, Adat, Temau,

Mampat, Butun, Kemutul

(Cratoxylum spp)

16 Jabon Kelampayan, Laran, Semama (Anthocephalus spp)

17 Jambu-jambu

Kelat, Ki tembaga, Jambu (Eugenia spp)

18 Kapas-kapasan

Hapas-hapas, Tapa-tapa, Leman (Exbucklandia populnea

R. Brown) 19 Kayu kereta Rengas sumpung, Merpauh, Bagel

mirah

(Swintonia spp)

20 Kecapi Papung, Kelam, Sentul (Sandoricum spp)

21 Kedondong Hutan

Lanjutan tabel 3 Pohon-pohon kelompok jenis kayu Rimba Campuran/kelompok komersial II

No Nama

perdagangan Nama daerah Nama ilmiah

22 Kelumpang Kepuh, Kalupat, Lomes (Sterculia spp)

23 Kembang semangkok

Merpayang, Kepayang (Scaphium macropodum

J. B)

24 Kempas Impas, Tualang ayam, Hampas (Koompassia malaccensis

Maing)

25 Kenanga Kananga (Cananga sp)

26 Keranji Kayu lilin, Maranji (Dialium spp)

27 Ketapang Kalumpit, Jelawai, Jaha, Klumprit (Terminalia spp)

28 Ketimunan Seranai, Temirit, Kayu reen (Timonius spp)

29 Lancat Kundur, Modjiu, Raimagago (Mastixiodendron spp)

30 Lara Lompopaito, Nani, Langera (Metrosideros spp dan

Xanthostemon spp)

31 Mahang Merkubung, Mara, Benua (Macaranga spp)

32 Medang Manggah, Huru kacang, Keleban,

Wuru, Kunyit

(Litsea firma Hook f; Dehaasia spp)

33 Mempisang Mahabai, Hakai rawang, Empunyit, Jangkang, Banitan, Pisang-pisang

(Mezzetia parviflora

Becc); (Xylopia spp);

Alphonsea spp; Kandelia candell Druce

34 Mendarahan Tangkalak, Au-au, Ki mokla,

Kumpang, Ky luo, Darah-darah, Huru

Myristica spp, Knema spp

35 Menjalin Lilin, Ki endog, Segi landak (Xanthophyllum spp)

36 Mentibu Jongkong, Merebung (Dactylocladus

stenostachys Oliv)

37 Merambung Merambung (Vernonia arborea Han)

38 Punak Kayu malaka, Cerega (Tetramerista glabra Miq)

39 Puspa Sinar telu, Madang getah, Seru (Schima spp)

40 Rengas Rengas tembaga, Rangas (Gluta aptera (King) Ding

Hou

41 Saninten Sarangan, Kalimorot, Ki hiur (Castanopsis argentea A.

DC)

42 Sengon Jeungjing, Tawa kase, Sika

(Maluku)

(Paraserianthes falcataria (L) Nielsen Syn)

43 Sepat Waru gunung, Kalong (Berrya cordofolia Roxb)

44 Sesendok Kayu bulan, Sendok-sendok, Kayu

raja, Garung, Kayu labu

(Endospermum spp)

45 Simpur Sempur, Segel, Janti, Dongi (Dillenia spp)

46 Surian Kalantas, Suren (Toona sureni Merr)

47 Tembesu Tomasu, Kulaki, Malbira, Kitandu (Fragraea spp)

Lanjutan tabel 3 Pohon-pohon kelompok jenis kayu Rimba Campuran/kelompok komersial II

No Nama

perdagangan

Nama daerah Nama ilmiah

49 Tepis Banitan, Pemelesian, Kayu tinyang,

Kayu bulan, Banet, Kayu kalet

(Polyalthia glauca Boerl)

50 Tenggayun Buku ongko, Pejatai, Purut bulu (Parartocarpus spp)

51 Terap Tara, Cempedak, Kulur, Teureup (Artocarpus spp)

52 Terentang Tumbus, Pauh lebi (Campnosperma spp)

53 Terentang ayam

Pauhan, Antumbus, Talantang (Buchanania spp)

54 Tusam Pinus, Damar batu, Uyam (Pinus spp)

55 Utup Utup (Aromadendron sp)

Sumber : SK Menhut No. 163/KPTS-II/2003

Tabel 4 Pohon-pohon kelompok jenis kayu Eboni/kelompok kayu Indah I

No Nama

perdagangan Nama daerah Nama ilmiah

1 Eboni Bergaris Maitong, Kayu lotong, Sora, Amara

(Diospyros celebica Bakh)

2 Eboni Hitam Kayu hitam, Maitem, Kayu

waled

(Diospyros rumphii Bakh)

3 E b o n i Baniak, Toli-toli, Kayu arang,

Kanara, Gito-gito, Bengkoal, Malam

(Diospyros spp D. ebenum Koen, D. ferrea Bakh, D. lolin Bakh, D. macrophylla BI, D. cauliflora BI, D. areolata King et G)

Sumber : SK Menhut No. 163/KPTS-II/2003

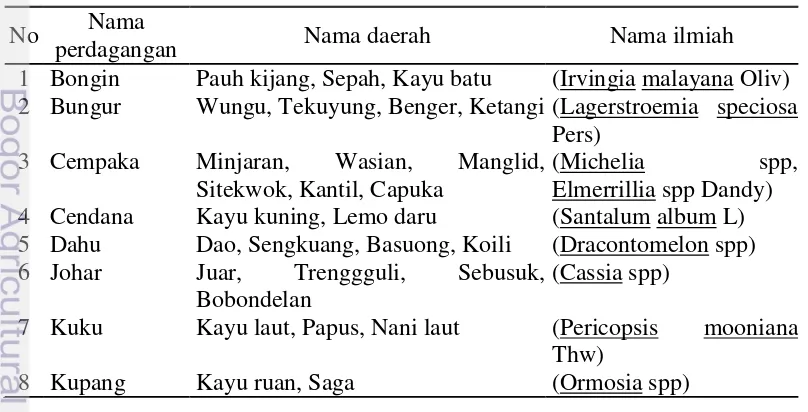

Tabel 5 Pohon-pohon kelompok jenis kayu Indah II

No Nama

perdagangan Nama daerah Nama ilmiah

1 Bongin Pauh kijang, Sepah, Kayu batu (Irvingia malayana Oliv)

2 Bungur Wungu, Tekuyung, Benger, Ketangi (Lagerstroemia speciosa

Pers)

3 Cempaka Minjaran, Wasian, Manglid,

Sitekwok, Kantil, Capuka

(Michelia spp,

Elmerrillia spp Dandy)

4 Cendana Kayu kuning, Lemo daru (Santalum album L)

5 Dahu Dao, Sengkuang, Basuong, Koili (Dracontomelon spp)

6 Johar Juar, Trenggguli, Sebusuk,

Bobondelan

(Cassia spp)

7 Kuku Kayu laut, Papus, Nani laut (Pericopsis mooniana

Thw)

Lanjutan tabel 5 Pohon-pohon kelompok jenis kayu Indah II

No Nama

perdagangan

Nama daerah Nama ilmiah

9 Lasi Adina, Kilaki (Adinauclea fagifolia

Ridsd)

10 Mahoni Mahoni (Swietenia spp)

11 Melur Sampinur tali, Jamuju, Ki merah,

Cematan, Alau, Kayu embun, Kayu cina, Sandu, Sampinur bunga

(Dacrydium junghuhnii Miq); (Podocarpus spp); (Dacrydium spp)

12 Membacang Limus piit, Ambacang, Wani, Mempelam, Asam. Mangga

(Mangifera spp)

13 Mindi Bawang kungut (Melia spp)

14 Nyirih Nyireh, Niri (Xylocarpus granatum j.

Konig)

15 Pasang Mempening, Baturua, Kasunu, Triti (Quercus spp)

16 Perepat Darat Marapat, Teruntum batu (Combretocarpus

rotundatus Dans)

17 Raja Bunga Segawe, Klenderi, Saga (Adenanthera spp)

18 Rengas Ingas, Suloh, Rangas, Rengas

burung

(Gluta spp);

(Melanorrhoea spp)

19 Ramin Gaharu buaya, Medang keladi,

Keladi, Miang

(Gonystylus bancanus

Kurz)

20 Sawo kecik Subo, Ki sawo (Manilkara spp)

21 Salimuli Kendal, Klimasada, Purnamasada (Cordia spp)

22 Sindur Sepetir, Sasumdur, Mobingo (Sindora spp)

23 Sonokembang Angsana, Linggua, Nala, Candana (Pterocarpus indicus

Willd)

24 Sonokeling Linggota, Sono sungu, Sonobrits (Dalbergia latifolia

Roxb)

25 Sungkai Jati seberang, Jati londo (Peronema canescens

Jack)

26 Tanjung Sawo manuk, Karikis (Mimusops elengi L.)

27 Tapos Kelampai, Setan, Kedui, Wayang (Elateriospermum tapos

BI) 28 Tinjau

Belukar

Lontar kuning (Pteleocarpus lampongus

Bakh)

29 Torem Sawai, Torem (Manikara kanosiensis

H.j. L. et B. M.)

30 Trembesi Ki hujan (Samanea saman Merr)

31 Ulin Kayu besi, Bulian, Kokon (Eusideroxylon zwageri

T.et.b.)

32 Weru Beru, Ki hiyang, Bengkal (Albizia procera Benth)

3.3 Prosedur Analisis Data

1. Pengambilan pohon contoh dilapangan

Untuk penyusunan Tabel volume pohon, didasarkan pada data pohon contoh

atau pohon model yang dipilih secara purposive sampling dengan ketentuan

tersebar pada setiap jenis pohon, kelas diameter dan kelas tinggi pohon, pada

berbagai tipe tempat tumbuh. Pohon contoh adalah pohon yang pertumbuhannya

baik serta sehat. Pohon contoh diambil di dalam plot IHMB, apabila dalam plot

IHMB itu tidak terdapat pohon contoh maka pengambilan pohon contohnya dapat

dilakukan di luar plot IHMB. Berikut akan ditampilkan gambar plot contoh

IHMB.

Gambar 1 Plot contoh IHMB skala 1 : 10.000.

Menurut Sutarahardja (2009) plot contoh (sample unit) adalah suatu petak

tersebut dilakukan pengukuran-pengukuran terhadap dimensi pohon/tegakan dan

pencatatan informasi-informasi tentang pohon/tegakan yang diperlukan yang

penempatannya bersifat semi permanen. Plot contoh IHMB pada hutan alam luas

0,25 Ha dengan ukuran 20m x 125m diletakkan dalam jalur inventarisasi dengan

arah Utara-Selatan dan di dalamnya terdapat beberapa sub-plot contoh. Dalam

satu plot contoh terdapat 4 sub-plot contoh yang luasnya dibedakan berdasarkan

tingkat pertumbuhan pohon dan tingkat permudaan yang ada. (Lihat Gambar 1)

a. Sub-plot pancang

Diukur dari titik awal plot masing-masing 10 m ke arah Barat atau Timur,

pada ujung sisi kiri dibuat sub-plot pancang berbentuk lingkaran dengan jari-jari

plot 2,82 meter. Kemudian diamati keberadaan pancang dalam plot. Pasang pasak

pada pusat plot untuk memasang tali tersebut, setelah itu dilakukan pengamatan

plot secara berputar dengan ujung tali sebagai batas plot hingga selesai.

b. Sub-plot tiang

Dari titik awal plot, dibuat sub-plot tiang berbentuk bujur sangkar berukuran

10 m x 10 m di sisi kiri jalur. Dengan bantuan tali sepanjang 10 m sebanyak 2

buah dan kompas, dari titik awal plot ditarik tali ke arah kiri tegak lurus jalur

(270º) dan searah jalur (0º) lalu dipasang patok.

c. Sub-plot pohon kecil

Dibentuk plot bujur sangkar berukuran 20 m x 20 m, sepanjang 10 m

sebelah Barat dan 10 m sebelah Timur jalur, kemudian dirintis 20 m ke arah

Utara.

d. Sub-plot pohon besar

Bentuk plot contoh persegi panjang berukuran 20 m x 125 m adalah sebagai

perpanjangan dari sub-plot pohon kecil ke arah Utara.

2. Perhitungan volume pohon contoh

Perhitungan volume pohon contoh pada dasarnya perlu ditebang untuk

dihitung volumenya berdasarkan volume per seksinya yang terdiri dari :

untuk menghitung volume aktual (Va) dari pohon rebah dihitung dengan

menjumlahkan seluruh volume tiap seksi batang dari satu pohon yaitu

dengan : Va = ∑ Vsi

Keterangan : Va = volume aktual

Vsi = Volume seksi batang ke-i, dimana i = 1, 2, 3, ..., n

Volume seksi batang tersebut dihitung dengan menggunakan rumus

Smalian yaitu :

Vs = 0,5 x (B + b) x L

Keterangan : Vs = volume seksi

B = Luas bidang dasar pangkal seksi dalam m2

b = Luas bidang dasar ujung seksi dalam m2

L = Panjang seksi

Luas bidang dasar dihitung dengan rumus : Lbds = 0,25 π D2

b. Untuk diameter 10 cm - < 50 cm pada tebangan silin atau menebang

pohon contoh pada beberapa plot contoh.

c. Untuk pelengkap dapat menggunakan rumus volume

V = 0,25 π D2

T 0,6

3. Pemilahan pohon contoh untuk model dan validasi

Tahap selanjutnya dalam tahap pengumpulan data, harus dilakukan proses

pemilahan pohon contoh. Untuk melakukan pemodelan diperlukan suatu set data

yang berbeda dengan set data yang dipakai untuk uji validasi model. Proses

pemilahan pohon contoh terdiri dari 2/3 pohon contoh untuk proses pemodelan

dan 1/3 pohon contoh lainnya untuk proses uji validasi.

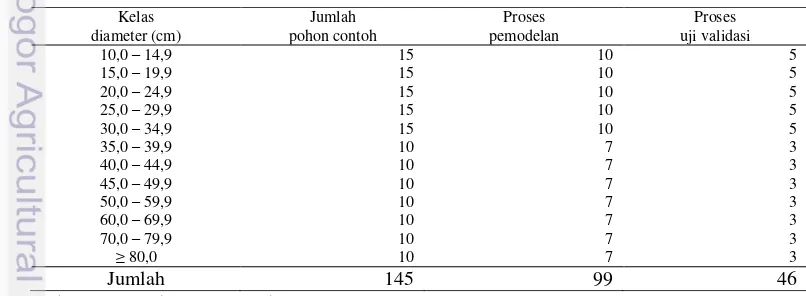

Tabel 6 Pemilahan pohon contoh pada setiap kelompok jenis

Sumber : Permenhut P.34/Menhut-II/2007

Kelas diameter (cm)

Jumlah pohon contoh

Proses pemodelan

Proses uji validasi

10,0 – 14,9 15 10 5

15,0 – 19,9 15 10 5

20,0 – 24,9 15 10 5

25,0 – 29,9 15 10 5

30,0 – 34,9 15 10 5

35,0 – 39,9 10 7 3

40,0 – 44,9 10 7 3

45,0 – 49,9 10 7 3

50,0 – 59,9 10 7 3

60,0 – 69,9 10 7 3

70,0 – 79,9 10 7 3

≥ 80,0 10 7 3

4. Analisa hubungan antara tinggi pohon dengan diameter pohon

Salah satu hipotesa dalam penyusunan tabel volume pohon lokal adalah

terdapatnya hubungan yang erat antara tinggi pohon dengan diameter pohon.

Hubungan ini dapat dilihat dari korelasi antara kedua peubah tersebut, yang

ditunjukkan oleh besarnya koefisien korelasinya. Apabila antara tinggi pohon

dengan diameter pohon terdapat korelasi yang erat, maka untuk menduga volume

pohon dapat hanya menggunakan peubah diameter atau tinggi pohon saja.

Mengingat pengukuran tinggi pohon lebih sulit dibandingkan mengukur diameter

pohon, maka dalam kaitan korelasi antara tinggi pohon dengan diameter pohon

cukup erat, tabel volume dapat disusun atas dasar peubah diameter pohon.

Koefisien korelasi ( r ) antara tinggi pohon dengan diameter pohon dapat dihitung

dengan rumius :

y JK x JK xy JHK r .

Dalam hal ini, JKx, Jky, dan JHKxy dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut : JKx = n n i i x n i i x 2 ) 1 ( 1 2 JKy = n n i i y n i i y 2 ) 1 ( 1 2

JHKxy =

n i n n i i y n i i x i y i x 1 1 1

di mana :

r = Koefisien korelasi contoh

JKX = Jumlah kuadrat peubah X (misal : diameter pohon)

JKy = Jumlah kuadrat peubah Y (misal : tinggi pohon)

Besarnya nilai koefisien korelasi adalah antara - 1 ≤ r + 1 dimana jika nilai r mendekati – 1 atau + 1, maka hubungan antara kedua peubah itu kuat, artinya

terdapat korelasi yang tinggi antara keduanya (Walpole 1993).

5. Pengujian koefisien korelasi antara tinggi pohon dengan diameter pohon

Dalam pengujian ini dilakukan perhitungan koefisien korelasi dari kedua

peubah tersebut ( r ) sebagai penduga koefisien korelasi populasinya, yaitu ( ρ ).

Apabila r = 0 maka besar kemungkinannya untuk menyimpulkan ρ = 0 dan

apabila nilai r mendekati + 1 atau –1, hal tersebut mencirikan bahwa ρ ≠ 0. Suatu

uji untuk menyatakan kapan nilai r berada cukup jauh dari nilai ρ adalah melalui

pengujian koefisien korelasi dengan uji Z-Fisher (Walpole 1993). Dalam uji Z-Fisher

ini, dilakukan transformasi nilai-nilai r dan ρ kedalam Z-Fisher. Dalam penyusunan

tabel volume lokal, Fakultas Kehutanan IPB (1985) dan Sutarahardja (1982) diacu

dalam Sutarahardja (2008) mensyaratkan bahwa nilai ρ harus lebih besar dari 0,7

atau ρ 0,7 yang berarti pada nilai ρ 0,7 maka hubungan antara tinggi pohon

dengan diameter pohon dianggap cukup kuat, dimana jika ρ 0,7071 artinya ρ2

adalah 50 %.. Hubungan yang kuat dengan ρ2 50 % tersebut berarti akan

menjamin bahwa sekurang-kurangnya 50 % keragaman volume pohon yang

disebabkan oleh keragaman tinggi pohon dapat dicakup oleh pengaruh keragaman

diameter pohon. Tahap pengujian koefisien korelasi bersyarat dengan

menggunakan transformasi Z-Fisher tersebut adalah dengan prosedur sebagai

berikut :

a. Menentukan hipotesis pengujian koefisien korelasi, yaitu :

H0: ρ = 0,7071

H1: ρ 0,7071

b. Menghitung nilai transformasi Z-Fisher dari nilai koefisien korelasi populasi

( ρ ) dan koefisien korelasi contoh ( r ) :

Zρ = 0,5 ln{( 1 + ρ )/( 1 –ρ )} dan

Zr = 0,5 ln{( 1 + r )/( 1 – r )}

c. Menentukan pendekatan simpangan baku dari hasil transformasi Z-Fisher,

σZr = 1/√(n-3)

Kriterium uji dalam pengujian transformasi Z-Fisher adalah :

Z-hitung = (Zr –Zρ)/ σZr

Dimana :

Z = Sebaran normal Z

σZr = Pendekatan simpangan baku transformasi Z-Fisher

d. Kaidah keputusannya adalah sebagai berikut :

Jika Z-hitung ≤ Z-tabel pada tingkat nyata tertentu (misalnya pada taraf nyata 5

%), maka H0 diterima artinya hubungan antara diameter pohon dengan tinggi

pohon tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan yaitu tidak memenuhi syarat

ρ > 0,7071artinya hubungan antara diameter pohon dengan tinggi pohon dianggap

kurang erat. Jika Z-hitung Z-tabel pada tingkat nyata tertentu, maka H0 ditolak

artinya bahwa hubungan antara diameter pohon dengan tinggi pohon memenuhi

syarat yang telah ditetapkan artinya hubungan diameter dengan tinggi pohon

dianggap cukup erat.

Bila keputusan H0 diterima, maka tabel volume yang disusun untuk tegakan

hutan yang diukur harus menyertakan peubah lain selain peubah diameter pohon,

misalnya antara lain mengikut sertakan tinggi pohon dan atau peubah lainnya, jadi

tabel volume yang disusun adalah tabel volume standar.

Sedangkan apabila H0 ditolak dalam pengujian tersebut artinya hubungan

antara diameter pohon dengan tinggi pohon dianggap cukup erat, artinya koefisien

korelasi populasi yang dihasilkan dari pohon-pohon contoh memenuhi syarat

sekurang-kurangnya sama dengan koefisien korelasi yang telah ditetapkan, maka

dalam tegakan hutan yang diukur dapat dibuat tabel volume lokal (tarif volume),

yaitu tabel volume dengan kunci pembacanya cukup dengan menggunakan satu

peubah, yaitu diameter pohon.

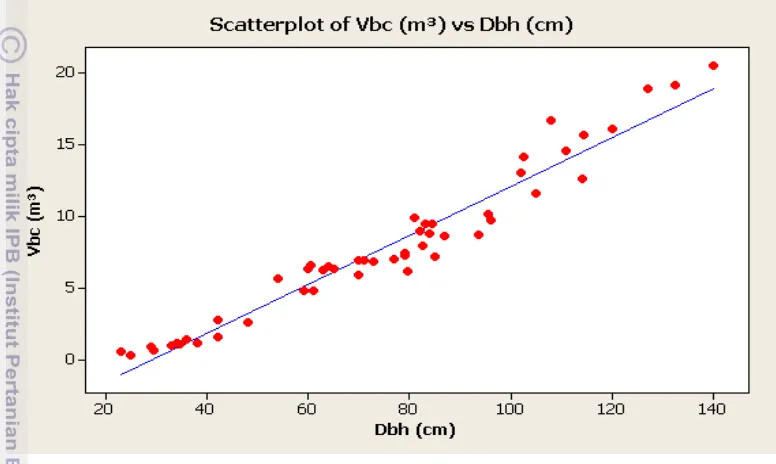

6. Scatter diagram dan penentuan model penyusunan tabel volume

Untuk membantu dalam pemilihan model, maka data pohon contoh

ditampilkan dalam Scatter diagram atau scatterplot (diagram tebar). Dari tebaran

mengikuti pola linier ataukah non linier, sehingga dapat membantu dalam

pemilihan model pendekatannya.

Salah satu contoh gambar scatterplot diagram persebaran kelas diameter

dengan volume pohon yang akan dijadikan model persamaan regresi dalam

penyusunan tabel volume pohon.

Gambar 2 Contoh Scatterplot diagram.

Karakteristik paling nyata untuk diukur yang berkaitan dengan volume

pohon adalah diameter setinggi dada (diameter at breast height). Oleh karena itu

semua persamaan volume akan mempunyai diameter setinggi data serta peubah

lainnya dan yang umum ditambahkan sebagai peubah penentu volume pohon

adalah jenis peubah tinggi pohon, baik tinggi total, tinggi bebas cabang ataupun

tinggi yang lain yang dianggap mempunyai peranan dalam tujuan untuk

pendugaan potensi tegakan.

Beberapa persamaan hubungan antara volume pohon dengan peubah-peubah

penentunya yang digunakan dalam penyusunan tabel volume pohon antara lain

(Loetsch et al, 1973) :

Peubah bebas hanya diameter pohon :

1. v = a + bD2 (Kopezky-Gehrhardt)

2. v = a + bD + cD2 (Hohenadl-Krenn)

Dimana :

V : Volume total pohon (m³)

D : Diameter setinggi dada (cm)

a, b, dan c : Konstanta

Dari ketiga persamaan diatas dibuat model persamaan regresi liniernya,

yaitu sebagai berikut :

1. V = a + b D² → model persamaan regresi liniernya adalah

Y1 = β0 + β1X1 + ε1 yang diduga oleh → y1 = b0 + b1X1 + e1

Dimana : V = Y1 = yi b = β1 = b ε1 = e1 = galat sisa

a = β0 = b0 D2 = Xi = x1

2. V = a + bD + cD² → model persamaan regresi liniernya adalah

Y1 = β0 + β1X1 + β2X2 + ε1 yang diduga oleh → y1 = b0 + b1X1 + b2X2 + e1

Dimana : V = Y1 = yi b = β1 = b ε1 = e1 = galat sisa

a = β0 = b0 D= X1i = x1

D2 = X2i = x2

3. V = a Db→ transformasi logaritmis → Log V = Log a + b Log D

Model persamaan regresi linearnya adalah

Y1 = β0 + β1X1 + ε1 yang diduga oleh → y1 = b0 + b1X1 + e1

Dimana : Log V = Y1 = yi b = β1 = b ε1 = e1 = galat sisa

Log a = β0 = b0 Log D= Xi = x1

Sedangkan untuk tabel volume standar dengan peubah bebas diameter dan

tinggi bebas cabang pohon terdiri dari :

1. Model Spurr : V = a (D²Tbc)b

2. Model Schumacher Hall : V = a DbTbcc

3. Model Stoate : V = a + bD2 +cD2Tbc + dTbc

Dimana :

V : Volume total pohon (m³)

D : Diameter setinggi dada (cm)

Tbc : Tinggi bebas cabang pohon (m)

a, b, dan c : Konstanta

Dari ketiga persamaan diatas dibuat model persamaan regresi liniernya,

1. V = a (D²Tbc)b→ transformasi logaritmis → Log V = Log a + b Log (D²Tbc)

Y1 = β0 + β1X1i + εi yang diduga oleh → y1 = b0 + b1X1i + ei

Dimana : Log V = Yi = yi b = β1 = b εi = ei = galat sisa

Log a = β0 = b0 Log(D²Tbc) = Xi = x1i

2. V = a DbTbcc→ transformasi log → Log V = Log a + b Log D + c Log Tbc

Y1 = β0 + β1X1i + β2X2i + εi yang diduga oleh → y1 = b0 + b1X1i + b2X2i + ei

Dimana : Log V = Yi = yi b = β1 = b1 ε1 = ei = galat sisa

Log a = β0 = b0 c = β2 = b2

Log Tbc= X2i = x2i Log D= X1i = x1i

3. V = a + bD2 +cD2Tbc + dTbc → Model persamaan regresi linearnya adalah

Y1 = β0 + β1X1i + β2X2i + β3X3i + εi yang diduga oleh → y1 = b0 + b1X1i + b2X2i +

b3X3i + ei

Dimana : V = Yi = yi a = β0 = b0 c = β2 = b2

D2 = X1i = x1i b = β1 = b1 d = β3 = b3

D2Tbc = X2i = x2i Tbc = X3i = x3i εi = ei = galat sisa

7. Penyusunan tabel volume

Tarif volume pohon maupun tabel volume pohon standar dapat disusun

dengan menggunakan analisa regresi linier dengan pengujian signifikasi

regresinya menggunakan analisa ragam (analysis of variance). Untuk penyusunan

tarif volume pohon dapat dianalisa dengan regresi linier sederhana (simple linear

regression), sedangkan untuk tabel volume pohon standar dianalisa dengan regresi

linier berganda (multiple linear regression). Banyaknya model regresi yang

dicoba sebanyak 2–3 model.

8. Menghitung koefisien regresi dan koefisien korelasi

Untuk dapat menghasilkan persamaan-persamaan regresi yang dimaksud,

maka perlu dihitung nilai-nilai dari koefisien-koefisien regresinya (Sutarahardja

et al, 1991).

a. Menghitung koefisien regresi pada penyusunan tabel volume pohon lokal :

Sebagai contoh untuk model regresi linier sederhana sebagai berikut :

i i X i

i e i x b b i

y 0 1 , maka besarnya nilai koefisien regresi b1 sebagai

penduga dari 1 dan besarnya nilai konstanta b0 (intersept) sebagai penduga dari

0

dapat dihitung dari nilai-nilai data pohon contoh.

JKx JHKxy

b

1 dan

x b y b

1 0

Dimana : y = volume pohon dalam m3 dan x = diameter pohon dalam cm.

Koefisien korelasi ( r ) antara volume pohon dengan diameter pohon dapat

dihitung dengan rumus (1) tersebut diatas atau dengan rumus :

JKy JHKxy b

r 1

b. Menghitung koefisien regresi pada penyusunan tabel volume pohon

standar

Sebagai contoh untuk model regresi linier berganda sebagai berikut :

i i X i X i

Y 01 1 2 2 , dengan penduga modelnya

i e i x b i x b b i

y 0 1 1 2 2 , maka besarnya nilai-nilai penduga

koefisien-koefisien regresi (b1,b2) serta intersept b0 dapat dihitung berdasar data pohon

contoh yang diambil.

2 ) 2 1 ( ) 2 )( 1 ( ) 2 )( 2 1 ( ) 1 )( 2 ( 1 x JHKx JKx JKx y JHKx x JHKx y JHKx JKx b

2

n n i x n i x n i x x x JKx 11 12

11 2 2 1

n n i y n i x n i y x y JKx 11 1

11 1

n n i y n i x n i y x y JKx 1 2 1

12 2 2 2 1 1

0 y b x b x

b

Koefisien determinasi (R2) dari model regresi tersebut dapat dihitung :

total JK

regresi JK

R2

Koefisien korelasi berganda

R dapat diperoleh dari akar koefisiendeterminasi tersebut diatas.

y JHKx b y JHKx b regresi

JK 1 1 2 2

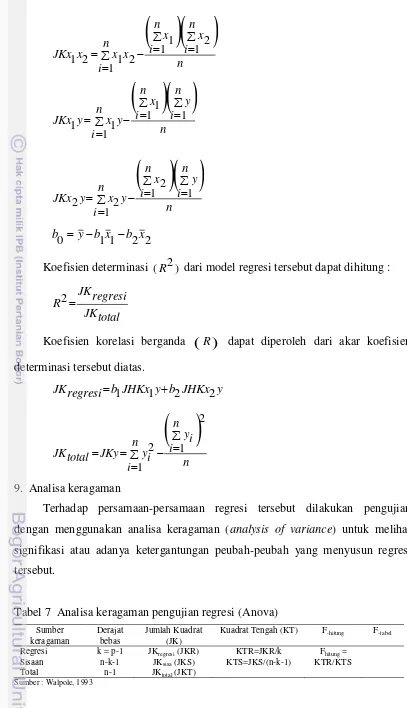

n n i i y n i i y JKy total JK 2 1 1 2 9. Analisa keragaman

Terhadap persamaan-persamaan regresi tersebut dilakukan pengujian

dengan menggunakan analisa keragaman (analysis of variance) untuk melihat

signifikasi atau adanya ketergantungan peubah-peubah yang menyusun regresi

[image:31.595.99.506.69.777.2]tersebut.

Tabel 7 Analisa keragaman pengujian regresi (Anova)

Sumber keragaman Derajat bebas Jumlah Kuadrat (JK)

Kuadrat Tengah (KT) F-hitung F-tabel

Regresi Sisaan

k = p-1 n-k-1

JKregresi (JKR)

JKsisa (JKS)

KTR=JKR/k KTS=JKS/(n-k-1)

Fhitung =

KTR/KTS

Total n-1 JKtotal (JKT)

Dimana p = banyaknya konstanta (koefisien regresi dan intersept) dan n = banyaknya pohon contoh yang digunakan dalam penyusunan regresi tersebut.

Dalam analisa tersebut hipotesa yang diuji adalah :

a. Pada regresi linier sederhana :

0 : 0

H lawan H1:0

b. Pada regresi linier berganda :

0 : 0 i

H dimana : i = 1,2

: 1

H Sekurang-kurangnya ada i0

Jika H1 yang diterima, maka regresi tersebut nyata, artinya ada keterkaitan

antara peubah bebas (diameter pohon dan atau tinggi pohon) dengan peubah tidak

bebasnya (volume pohon). Dengan kata lain bahwa setiap ada perubahan pada

peubah bebasnya akan terjadi perubahan pada peubah tidak bebasnya. Jika Ho

yang diterima, maka regresi tersebut tidak nyata, artinya persamaan regresi tidak

dapat untuk menduga volume pohon berdasarkan peubah bebasnya.

10. Perhitungan kesalahan sampling (Sampling Error, SE)

Kesalahan sampling adalah kesalahan yang disebabkan karena dilakukannya

pengambilan contoh (sampling). Besarnya kesalahan dapat dihitung dengan

rumus:

� = �2 → � = �2

�

� =� �/2,�� × �

� × 100%

Dimana : SE = Sampling Error

Y = Volume pohon (m³)

� = Rata-rata volume pohon (m³/ha)

� = Simpangan baku rata-rata

�� = Derajat bebas

11. Validasi model

Hasil persamaan-persamaan regresi yang telah diuji tersebut diatas, baik

untuk tabel volume pohon standar, perlu dilakukan uji validasi dengan

menggunakan pohon contoh yang telah dialokasikan sebelumnya khusus untuk

pengujian validasi model. Data pohon contoh tersebut tidak digunakan dalam

penyusunan model-model tabel volume diatas. Uji validasi model dapat dengan

melihat pada nilai-nilai simpangan agregasinya (agregative deviation), simpangan

rata-rata (mean deviation), RMSE (root mean square error), biasnya serta uji beda

nyata antara volume yang diduga dengan tabel terhadap volume nyatanya. Uji

beda nyata bisa dilakukan dengan cara uji Khi-kuadrat.

12. Pengujian validasi model

Nilai-nilai pengujian validasi model tersebut dapat dihitung dengan

rumus-rumus sebagai berikut :

a. Simpangan agregat (agregative deviation)

Simpangan agregat merupakan selisih antara jumlah volume aktual (Va) dan

volume dugaan (Vt) yang diperoleh berdasarkan dari tabel volume pohon, sebagai

persentase terhadap volume dugaan (Vt). Persamaan yang baik memiliki nilai

simpangan agregat (SA) yang berkisar dari -1 sampai +1 (Spurr 1952). Nilai SA

dapat dihitung dengan rumus :

n i V n i V n i V SA ti ai ti 1 1 1

b. Simpangan rata-rata (mean deviation)

Simpangan rata-rata merupakan rata-rata jumlah dari nilai mutlak selisih

antara jumlah volume dugaan (Vt) dan volume aktual (Va), proporsional terhadap

jumlah volume dugaan (Vt). Nilai simpangan rata-rata yang baik adalah tidak

lebih dari 10 % (Spurr 1952). Simpangan rata-rata dapat dihitung dengan rumus :

c. RMSE (root mean square error)

RMSE merupakan akar dari rata-rata jumlah kuadrat nisbah antara selisih

volume dugaan dari tabel volume pohon (Vt) dengan volume aktualnya (Va)

terhadap volume aktual. Nilai RMSE yang lebih kecil, menunjukkan model

persamaan penduga volume yang lebih baik. RMSE dapat dihitung dengan rumus:

% 100 1 2 x n n i V V V RMSE ai ai ti d. BiasBias (e) adalah kesalahan sistematis yang dapat terjadi karena kesalahan

dalam pengukuran, kesalahan teknis pengukuran maupun kesalahan karena alat

ukur (Sutarahardja 1999). Bias dapat dihitung dengan rumus :

% 100 1 x n i n V V V e ai ai ti

e. Uji beda rata-rata Khi-kuadrat (Khi-square test)

Pengujian validasi model persamaan penduga volume pohon, dapat pula

dilakukan dengan menggunakan uji χ² (Khi-kuadrat), yaitu alat untuk menguji

apakah volume yang diduga dengan table volume pohon (Vt) berbeda dengan

volume pohon aktualnya (Va). Dalam hal ini hipotesa yang diuji adalah sebagai

berikut :

Va Vt

H :

0 dan H1 : Vt Va

Kriterium ujinya adalah :

n i V V V hitung ai ai ti 1 2 2 Kaidah keputusannya adalah sebagai berikut :

2 ) 1 , ( 2

tabel n

hitung

, maka terima

0 H 2 ) 1 , ( 2

tabel n

hitung

, maka terima

1

13. Pemilihan model regesi terbaik dan valid

Model persamaan regresi untuk penyusunan tabel volume pohon yang

akurat dan valid adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Dalam analisis regresi menghasilkan nilai-nilai R² yang besar, regresi yang

nyata berdasarkan hasil analisis keragamannya serta sampling error (SE)

yang rendah.

2. Dalam uji validasi harus memenuhi standar pengujian antara lain :

- Persamaan yang baik memiliki nilai simpangan agregat (SA) yang

berkisar berada diantara -1 sampai + 1 (Spurr 1952).

- Persamaan yang baik memiliki nilai Simpangan rata-rata tidak lebih dari

10 % (Spurr 1952).

- Nilai RMSE dan Bias yang kecil menunjukan model persamaan penduga

volume yang lebih baik.

- Apabila hasil uji beda antara nilai rata-rata yang diduga dengan tabel

volume dengan nilai rata-rata nyata (actual), tidak menunjukkan adanya

perbedaan yang nyata (Ho, diterima) maka persamaan penduga volume

BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Perusahaan

PT. Ratah Timber merupakan perusahaan swasta nasional yang pada tahun

1970 telah memperoleh kepercayaan dari pemerintah RI melalui Menteri

Pertanian untuk mengusahakan hutan dalam bentuk HPH melalui SK HPH No.

526/Kpts/Um/II/1970 tanggal 7 November 1970. Luas areal IUPHHK adalah

sebesar 125.000 Ha yang terletak di kelompok hutan sungai Ratah Selatan di

Provinsi Kalimantan Timur.

Dasar pemberian hak pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut adalah Forest

Agreement (FA) No. FA/J/003/1970 tanggal 30 Januari 1976. Hak pemanfaatan

hasil hutan kayu tersebut di atas, sesuai dengan diktum terakhir disebutkan bahwa

berlaku selama dua puluh tahun terhitung sejak dikeluarkannya SK HPH. Dengan

demikian maka IUPHHK ini telah berakhir pada tanggal 6 Nopember 1990.

Setelah berakhirnya jangka pengusahaan hutan tersebut, perusahaan

memperoleh perpanjangan sementara dengan luas areal sebesar ± 115.000 Ha.

Luas areal ini didasarkan pada dokumen Project Proposal Perpanjangan.

Perubahan luas dari 125.000 Ha menjadi 115.000 Ha tersebut disebabkan oleh

pengurangan luas areal sebesar 10.000 Ha karena termasuk areal hutan lindung

(HL). Ijin prinsip perpanjangan ini tertuang di dalam Surat Menhut No.

477/Menhut-IV/1993 tanggal 27 Februari 1993.

Berdasarkan Surat Menhut No. 2039/Menhut-IV/1993 tanggal 20 November

1993, PT. Ratah Timber memperoleh tambahan areal seluas 12.000 Ha yang

berasal dari eks IUPHHK PT. Budi Dharma Bhakti Djayaraya, sehingga luas

areal IUPHHK PT. Ratah Timber menjadi 127.000 Ha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 95/Kpts-II/2000 tanggal 22

Desember 2000 luas areal IUPHHK PT. Ratah Timber ditetapkan seluas 97.690

Ha. Pengurangan areal tersebut terjadi karena sebagian areal IUPHHK termasuk

dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) seluas 29.310 Ha. Pada

penyusunan RKUPHHK periode 1990-2010 ini luas yang digunakan adalah luas

Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 477/Menhut-IV/1993 IUPHHK

PT. Ratah Timber diperpanjang ijin IUPHHK-nya dengan syarat menyertakan

BUMN PT. Inhutani II dan Koperasi dalam kepemilikan saham perusahaan.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana tertuang di

dalam akta notaris H. Azhar Alia, SH No. 2 tanggal 4 Juni 1998 susunan

pemegang saham PT. Ratah Timber adalah sebagai berikut:

– PT. Long Bangun Putra Timber : 37,5 %

– PT. Tansa Trisna : 37,5 %

– PT. Inhutani II : 20,0 %

– Koperasi : 5,0 %

4.2 Letak dan Luas Perusahaan

Areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber terletak di kelompok hutan Sungai

Ratah, Desa Mamahaq Teboq, Kecamatan Longhubung, Kabupaten Kutai Barat,

Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis terletak pada 114° 55’ - 115° 30’

Bujur Timur dan 0° 2’ LS - 0° 15’ LU. Menurut pembagian wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), areal kerja termasuk ke dalam kelompok hutan Sungai

Ratah, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mamahaq Besar, Cabang

Dinas Kehutanan (CDK) Mahakam Hulu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Timur. Sedangkan menurut pembagian wilayah administratif pemerintahan

termasuk dalam Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi

Kalimantan Timur. Batas-batas areal kerja tersebut adalah :

- Sebelah Utara : KBNK, Areal Perkebunan KSU Dayak Kaltim Abadi

dan IUPHHK PT. INHUTANI I (eks. IUPHHK PT.

Mulawarman Bhakti).

- Sebelah Timur : KBNK dan eks. IUPHHK PT. Hacienda Wood

Nusantara Industries.

- Sebelah Selatan : Hutan Lindung Batu Buring Ayok (eks. IUPHHK PT.

Budi Dharma Bhakti Djayaraya).

- Sebelah Barat : Hutan Lindung Batu Buring Ayok (eks. areal kerja PT.

Luas areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber mengalami beberapa

perubahan dimulai sejak diterbitkan SK IUPHHK tahun 1970, dengan dasar

sebagai berikut :

a. SK HPH tahun 1970 : 125.000 Ha

b. Hutan lindung (dikeluarkan) : (10.000) Ha

c. Persetujuan penggabungan areal eks IUPHHK PT. BDBD : 12.000 Ha

d. Ijin perpanjangan IUPHHK sementara (tahun 1993) : 127.000 Ha

e. SK Tata Batas Temu Gelang tahun 1998 : 126.753 Ha

f. SK IUPHHK pembaharuan tahun 2000 : 97.690 Ha

Berdasarkan Peta Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

(RTRWP) dan TGHK Kalimantan Timur yaitu Peta Penunjukan Kawasan Hutan

dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 125.000, areal IUPHHK

tersebut terdiri dari Hutan Produksi tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas

(HPT). Rincian luas areal IUPHHK PT. Ratah Timber berdasarkan fungsi hutan

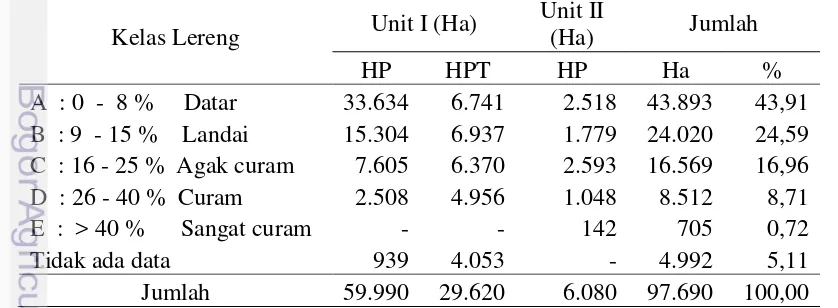

disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Luas areal IUPHHK PT. Ratah Timber berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Timur

No Fungsi hutan Unit I Unit II Jumlah

Ha Ha Ha %

1 Hutan produksi terbatas 29.620 0 29.620 30,32

2 Hutan produksi tetap 59.990 8.080 68.070 69,68

Jumlah 89.610 8.080 97.690 100

Sumber : Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 250.000, yang dikutip dari RKUPHHK-HA PT. Ratah Timber Kalimantan Timur, 2005

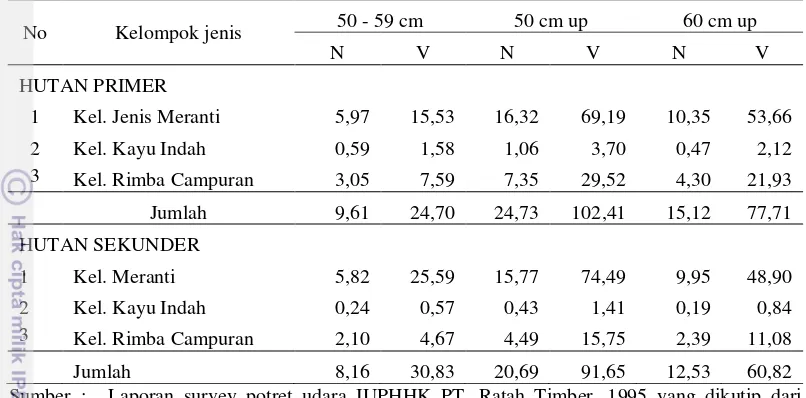

4.3 Kondisi Hutan

1. Kondisi penutupan lahan

Hasil analisa dan pengukuran planimetris terhadap peta penutupan lahan

yang diperoleh dari hasil analisis antara peta interpretasi foto udara yang dikoreksi

dengan data hasil penafsiran Citra Landsat skala 1 : 100.000 (mosaik dari liputan

Mei 2006, April 2005, Juni 2005 yang dikoreksi Baplanhut sesuai surat No.

S.564/VII/Pusin-1/2006) dan realisasi tebangan sampai dengan 2005

menunjukkan bahwa areal IUPHHK-HA PT. Ratah Timber seluas 97.690 Ha

terdiri dari areal hutan primer seluas 10.007 Ha (10,24 %), bekas tebangan 78.072

Dari hutan primer yang tersisa tersebut seluruhnya adalah hutan

prenges/kerangas yang tidak produktif yang mana sampai saat ini ti