REPRESENTASI TRAGEDI 1965:

KAJIAN

NEW HISTORICISM

ATAS TEKS-TEKS SASTRA

DAN NONSASTRA TAHUN 1966 - 1998

Ringkasan Disertasi

oleh

Yoseph Yapi Taum

07/259660/SSA/212PROGRAM STUDI PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Representasi Tragedi 1965: Kajian New Historicism atas Teks-teks Sastra dan Nonsastra Tahun 1966 – 1998 Ringkasan Disertasi

© 2013 Yoseph Yapi Taum

Ujian Tertutup pada tanggal 10 Juli 2012 Ujian Terbuka pada tanggal 28 Januari 2013

TIM PROMOTOR

Prof. Dr. Rachmat Djoko Pradopo (Promotor) Prof. Dr. C. Bakdi Sumanto, S.U (Kopromotor 1) Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno (Kopromotor 2)

TIM PENILAI

Prof. Dr. Riris K. Toha-Sarumpaet (Ketua Tim Penilai) Prof. Dr. Faruk, SU (Anggota Tim Penilai)

Prof. Dr. Djoko Suryo (Anggota Tim Penilai)

PENGUJI

Dr. Puji Semedi Hargo Yuwono, M.A. (Dekan FIB UGM, Ketua) Prof. Dr. Bambang Purwanto (Anggota Tim Penguji)

Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A., M.Phil. (Anggota Tim Penguji)

Alamat:

Kronggahan I, RT 05/RW 03

REPRESENTASI TRAGEDI 1965:

KAJIAN NEW HISTORICISM ATAS TEKS-TEKS SASTRA DAN NONSASTRA TAHUN 1966-1998

”Fiction is history, human history, or it is nothing!”(Joseph Conrad, 1996)

―Heart of Darkness: New Historicism Approach‖

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Tragedi 1965 adalah sebuah trilogi kejadian yang bermula di tahun 1965, yang meliputi: Peristiwa G30S, yaitu penculikan dan pembunuhan enam orang jenderal dan seorang perwira pada malam 30 September, pasca-G30S yaitu ketika terjadi pembunuhan kita-kira setengah juta jiwa orang-orang PKI, keluarga dan simpatisannya, dan pembuangan sekitar 12.000 tahanan politik (tapol) ke Pulau Buru antara tahun 1969-1979 (lihat Adam, 2004). Trilogi kejadian itu dianggap sebagai ‗tragedi,‘ yaitu kejadian-kejadian yang secara drastis mengubah nasib (reversal of fortune) para pengikut, simpatisan, dan keluarga PKI menjadi sesuatu yang menyedihkan.

Teks-teks sastra dan teks-teks nonsastra dalam studi adalah produk budaya yang merupakan formasi-formasi diskursif yang secara eksplisit membicarakan tragedi 1965, dan yang diciptakan dalam periode tahun 1966-1998, yaitu periode muncul dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru. New Historicism merupakan pendekatan kritik sastra yang menekankan keterkaitan teks sastra dengan berbagai kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya (Brannigan, 1999: 421; Barry, 2002: 172). Pendekatan ini digunakan karena memberikan peluang yang lebih besar bagi peneliti untuk memeriksa teks-teks sastra dan teks-teks nonsastra sebagai formasi diskursif yang merepresentasi sebuah persoalan dalam sebuah totalitas periode historis yang sama.

memberikan sumbangan yang signifikan dalam pergulatan hidup manusia Indonesia yang sesuai dengan dinamika jamannya. Kedua, alasan pengetahuan tentang Tragedi 1965. Selama pemerintahan Orde Baru, pengetahuan tentang Tragedi 1965 yang diajarkan di sekolah-sekolah dan disosialisasikan kepada masyarakat hanya berasal dari domain diskursif tunggal yaitu sumber-sumber resmi kenegaraan. Diskursus itu disosialisasikan melalui buku-buku sejarah, keputusan dan peraturan negara, monumen dan museum, hari peringatan, film, dan sebagainya. Domain diskursif dari sumber yang lain, seperti karya sastra, cenderung diabaikan. Kini kita menyaksikan bahwa diskursus tentang tragedi 1965 pun hadir di dalam teks-teks sastra. Kajian new historicism dapat mengungkap dan memperlihatkan posisi ideologis formasi-formasi diskursif itu beserta interdiskursusnya.

Ketiga, alasan sosial-kemanusiaan. Tragedi 1965 merupakan fakta tragis di dalam sejarah kemanusiaan yang membawa penderitaan bagi begitu banyak korban, terutama korban dari pihak anggota dan simpatisan PKI beserta sanak keluarganya. Korban-korban ini adalah kaum yang, menurut pandangan Gramsci, disebut kaum subaltern, yaitu mereka yang secara tekstual termarginalkan oleh sejarah karena adanya hegemoni historiografi (Bressler, 2007: 363). Alasan sosial-kemanusiaan ini berkaitan dengan semangat menggugah proses metanoia bangsa, yakni mengungkap luka-luka masa lampau untuk tujuan reformasi hati nurani, agar tragedi kemanusiaan seperti itu tidak terulang lagi di masa depan.

1.2 Masalah dan Tujuan

Objek formal studi ini adalah masalah representasi tragedi 1965 yang dikaji dengan pendekatan new historicism. Objek materialnya adalah teks-teks sastra dan teks-teks nonsastra tahun 1966-1998 yang dikaji sesuai dengan blok historis. Sesuai dengan model pendekatan yang digunakan, teks-teks tersebut dipandang sebagai formasi-formasi diskursif yang diproduksi berdasarkan sebuah episteme yang merupakan grammar of knowledge production.

1.3 Kerangka Teori

maupun para pengeritiknya. Tiga dari lima asumsi dasar itu adalah: (1) bahwa setiap tindakan ekspresif terkait erat dengan jaringan praksis budaya yang bersifat material; (2) bahwa teks-teks sastra dan teks-teks nonsastra beredar tidak terpisahkan; (3) bahwa tidak ada wacana apapun, baik fiksi maupun faktual, yang memberi akses pada kebenaran mutlak dan tidak dapat berubah ataupun mengekspresikan hakikat kemanusiaan tanpa alternatif lain.

Stephen Greenblatt –pencetus kajian new historicism-- pertama kali menggunakan istilah new historicism dalam sebuah pengantar edisi jurnal Genre di tahun 1982, untuk menawarkan perspektif baru dalam kajian Renaissance, yakni dengan menekankan keterkaitan teks sastra dengan berbagai kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melingkupinya. Greenblatt mendobrak kecenderungan kajian tekstual-formalis dalam tradisi new criticism yang dipandangnya bersifat ahistoris yang melihat sastra sebagai sebuah wilayah estetik yang otonom yang dipisahkan dari aspek-aspek yang dianggap berada ‗di luar‘ karya tersebut (Brannigan, 1999: 421; Barry, 2002: 172).

Semua macam teks, termasuk diskursus akademis suatu zaman, muncul di bawah model teoretis zamannya. Sastra tidak dapat lagi dipandang sebagai sesuatu yang lari dari sejarah dan terapung di udara seperti sebuah entitas yang terasing dan terpisah (Foucault, 2011: 85). Kritik sastra new historicism merupakan salah satu kritik dan teori sastra yang beranggapan bahwa sebuah karya sastra haruslah dipertimbangkan sebagai sebuah produk zaman, tempat, dan lingkungan penciptaannya, dan bukan sebagai sebuah karya genius yang terisolasi. Dalam “The Touch of the Real,” Greenblatt (2005: 6-7) menegaskan bahwa dunia yang digambarkan dalam karya sastra bukanlah sebuah dunia alternatif melainkan sebuah cara mengintensifkan dunia tunggal (single realm) yang kita huni ini. Dalam mengkaji jaringan-jaringan tersebut, new historicism menekankan dimensi politis-ideologis produk-produk budaya.

karya itu diselesaikan. Kaum new critic‟s menganggap berbagai model kritik yang berorientasi pada aspek-aspek di luar karya sastra sebagai sebuah kesalahan besar. Orientasi kajian pada maksud pengarang dipandang sebagai sebuah penalaran sesat (intentional fallacy), demikian pula kritik yang berorientasi pada kesan pembaca (affective fallacy) (Wimsatt dan Beardsley dalam Taum, 1998: 37).

Ancangan untuk melakukan studi terhadap teks sastra dan teks-teks nonsastra, mau tidak mau, menghadapkan penulis pada persoalan teknik-teknik interpretasi, sebuah persoalan yang juga pernah yang mencemaskan Foucault (lihat Foucault, 2011: 51). Michel Foucaul, setelah mengkaji teknik-teknik interpretasi yang dilakukan Karl Marx (Capital), Nietzsche (The Birth of Tragedy dan Genealogy of Moral), dan Sigmund Freud (The Interpretation of Dream), sampai pada kesimpulan bahwa teknik-teknik interpretasi para teoretisi besar itu ternyata merupakan bentuk kecacatan abadi dari narsisme manusia modern. Hal itu disebabkan karena interpretasi apapun pada prinsipnya memodifikasi ruang pembagian ‗tanda‘

yang dapat menjadi ‗petanda.‘ Pada kenyataannya, mereka mengubah

perlakuan tanda dan memodifikasi pola di mana secara umum tanda itu dapat diinterpretasi. Foucault menyimpulkan bahwa basis dari interpretasi adalah nihil kecuali orang yang menginterpretasi itu sendiri. Setiap interpretasi harus menginterpretasi dirinya sendiri. Kematian interpretasi didasarkan pada keyakinan bahwa tanda itu tidak ada, dalam arti tanda itu tidak hadir secara mutlak: tanda yang eksis secara primer, orisinal, dan aktual sebagai hasil yang berhubungan, bersangkutan, dan sistematis (Foucault, 2011: 62). Kehidupan interpretasi pada akhirnya hanya meyakini bahwa yang ada hanyalah interpretasi.

sebuah analisis dari posisi yang disebut ‗teori-aktif‘ (practico-inert) (Foucault, 2011: 66). Teori-aktif adalah suatu struktur yang menyatukan individu-individu (misalnya karena dilandasi dengan rasa ingin tahu yang sama). Teks-teks sastra dan teks-teks nonsastra dalam studi ini pun ditempatkan pada sebuah wilayah penelitian yang sama, dan akan dicari sebuah pengetahuan dasar bagi mereka, berdasarkan formasi-formasi diskursif dan hubungan interdiskursivitasnya. Dalam kajian new historicism, teks-teks sastra dan teks-teks nonsastra dipilih menurut sebuah pilihan strategis (strategic choices) yang didasarkan pada tema diskursus yang dikembangkan (Foucault, 1972: 86).

Formasi diskursif, menurut Foucault, adalah praktik penciptaan pernyataan (statement, énoncé), dalam wilayah diskursus dan relasi-relasi yang mungkin terdapat antara pernyataan-pernyataan tersebut (Foucault, 1992). Formasi diskursif adalah kelompok-kelompok pernyataan yang mungkin memiliki urutan, korelasi, posisi, atau fungsi sebagaimana ditentukan oleh perpecahan (disunity). Sebuah formasi diskursif, dengan demikian, merupakan suatu sistem keterserakan (dispersion). Tujuan mengkaji relasi antara formasi-formasi diskursif adalah merumuskan dan menemukan sistem formasi diskursif. Deskripsi mengenai formasi-formasi diskursif itulah yang disebut arkeologi (archeology). Tujuan deskripsi arkeologis terhadap formasi-formasi diskursif bukanlah untuk menafsirkan maknanya melainkan menemukan aturan-aturan yang menjelaskan spesifikasinya (Foucault, 1972: 97-98). Deskripsi arkeologis juga tidak mencoba mendeskripsikan proses seorang individu merumuskan sebuah gagasan ataupun motivasi dan tujuannya mendiskursuskan sebuah subjek. Tujuan deskripsi arkeologis adalah merumuskan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang mungkin spesifik untuk formasi-formasi diskursif itu.

Diskursus-diskursus yang penuh dengan diskontinuitas dan dispersif itu disatukan oleh sebuah praktik diskursif yang memunculkan figur episteme yang mengatur totalitas hubungan (interconnection) dalam sebuah periode. Episteme bisa ditemukan di antara berbagai ilmu pengetahuan ketika orang menganalisis formasi-formasi diskursif untuk menemukan regularitas diskursus (Foucault, 1972: 191-192). Regularitas itu ditentukan terutama oleh pemangku kekuasaan yang merupakan regim kebenaran: apa yang boleh dan tidak boleh diungkapkan dalam batas-batas diskursus tertentu. Kaitan antara domain diskursif yang satu dengan yang lain dapat terjadi dalam model relasi analogis, relasi oposisi, atau relasi pelengkap (Foucault, 1972: 64-67). Kaitan itu pun dapat terjadi secara isomorfisme ataupun simulakrum. Isomorfisme merupakan sesuatu yang merujuk pada kemiripan bentuk (pola, tata, struktur). Dua kelompok benda dikatakan isomorfis jika keduanya mempunyai struktur yang sama, atau berkorespondensi satu lawan satu pada setiap operasi (Foucault, 2011: 85, 340-341). Simulakrum adalah sebuah duplikasi dari duplikasi yang aslinya tidak pernah ada sehingga perbedaan antara duplikasi dan asli menjadi kabur (Foucault, 2011: 14, 185). Praktik-praktik diskursif dalam kaitan dengan dengan formasi-formasi diskursif dan hubungan interdiskursivitas, dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.

Secara ontologis, new historicism menunjukkan area baru objek penelitian sastra yang belum dirambah oleh teori kritik sastra yang lain, yaitu teks-teks sastra dan teks-teks nonsastra sebagai representasi kekuasaan yang dibangun melalui praktik-praktik diskursif.

membentuk makna dan mendefinisikan realitas bagi mayoritas masyarakat dalam kebudayaan tertentu. Bila hegemoni tercapai, penguasa tak perlu terus-menerus menindas karena yang tertindas pasrah pada status quo. Mereka terbujuk untuk melihat bahwa ketimpangan yang merugikan mereka adalah sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan adil dan sesuai dengan kehendak ilahi. Dalam praktiknya terdapat tiga jenis hegemoni, yaitu hegemoni minimum, hegemoni total, dan hegemoni merosot.

Tugas menciptakan hegemoni baru hanya dapat diraih dengan mengubah kesadaran, pola berpikir dan pemahaman masyarakat, konsepsi mereka tentang dunia, serta norma perilaku moral mereka. Pada titik inilah diperlukan peranan kaum intelektual. Dalam setiap masyarakat, terdapat dua kelompok intelektual, yaitu intelektual organik (yang menjadi bagian organik sebuah kelompok tertentu) dan intelektual otonom (yang tidak berpihak pada kelompok tertentu).

2. PERISTIWA G30S, SOSOK NEGARA, DAN POLITIK INGATAN TAHUN 1966-1970

2.1 Bahasa, Wacana, dan Kekuasaan dalam Konstruksi G30S

Istilah yang digunakan untuk menyebut Peristiwa G30S mengandung hasrat-hasrat kekuasaan dan menjadi wacana akademis yang menarik. Para pemrakarsa dan pendukung aksi G30S menamakan gerakan mereka sebagai Gerakan 30 September. Hal ini terungkap ke publik dalam pengumuman pertama gerakan tersebut (Sulistyo, 2000: 2). Akan tetapi, lima hari setelah gerakan tersebut, tanggal 5 Oktober 1965, istilah gerakan itu bergeser menjadi Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Istilah Gestapu pertama kali dikemukakan oleh pemimpin harian militer Angkatan Bersenjata, Brigjen Sugandhi dengan tujuan „investing it with the aura of evil‟ atau memberi kesan jahat pada peristiwa itu (Goodfellow, 1975: 2). Akronim "Gestapu" memiliki kemiripan dengan istilah "Gestapo" (akronim dari Geheime Staatspolizei, Secret State Police). Gestapo sendiri adalah polisi politik Nazi Jerman dibawah pimpinan Heinrich Himmler yang terkenal sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan. Akronim Gestapu diambil dari huruf-huruf tertentu (Gerakan September TigaPuluh) yang sebenarnya menyalahi aturan kaidah bahasa Indonesia (Drakery, 2007; Goodfellow, 1995).

menyebutnya sebagai Gestok (Gerakan Satu Oktober), karena menurutnya peristiwa itu terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Istilah Gestok

dinyatakan sebagai ‗versi resmi‘ pada periode 1966-1967. Istilah ini

dikemukakan oleh Soekarno untuk menunjuk usaha awal yang dilakukan Soeharto mencopot kekuasaan Soekarno (lihat Budiawan, 2004: 131). Istilah Gestok kemudian dilarang karena dianggap berhubungan dengan gerakan balasan Soeharto (Sulistya, 2000: 3). Belakangan secara resmi pemerintah Orde Baru menyebutnya G30S/PKI (singkatan PKI setelah garis miring wajib ditambahkan setelah G30S), yang berarti peristiwa G30S itu dilakukan oleh PKI.

Peristiwa G30S merupakan sebuah peristiwa yang memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi pemerintahan Orde Baru, terutama dalam menjelaskan legitimasi kekuasaan dan dominasi politiknya. Karena itu, pemerintahan Orde Baru mengupayakan agar seluruh lapisan

masyarakat Indonesia menerima ‗ideologi‘ tersebut melalui mekanisme

pembentukan opini publik.

Wacana-wacana itu menunjukkan bahwa masih ada bagian gelap dari peristiwa G30S itu yang berkaitan dengan genealogi, motivasi, maupun dalang pelakunya (Aveling, 1974: iii; Hoadley, 2005; Wardaya, 2006: 145-152; Ricklefs, 2001: 574-577; Sulistyo, 2000: 47-92). Oleh karena pandangan mengenai hal-hal ini tidak mudah mendapat titik terang, periode 1965 – 1967 dinilai sebagai sebuah periode yang paling sukar dipahami (ill-understood period) (lihat Scott, 1985). Hal itu disebabkan karena kurangnya dokumen yang mencatat berbagai peristiwa penting di sekitar G30S 1965. Dokumen yang tersedia pun sering menimbulkan kontroversi dan tidak dapat diverifikasi.

Di dalam teks-teks sastra yang terbit 1966-1970, istilah yang paling

dominan justru ‗Peristiwa Lubang Buaya‘ untuk menggantikan istilah

-istilah ‗resmi‘ seperti G30S, Gestapu, Gestok, dan G30S/PKI. Hampir

semua karya sastra pada periode ini menggunakan istilah Lubang Buaya yang sedang populer pada saat karya-karya sastra itu ditulis. Dalam ―Musim Gugur Kembali di Connecticut‖ karya Umar Kayam (1969), istilah Gestapu dipandang memiliki entitas yang sama dengan HIS, Lekra, PKI, dan Lubang Buaya.

―Tidak bisa. PKI malam sudah disinyalir aktif juga di kota ini. Semua yang kena tahanan kota dan tahanan rumah harus ditangkapi lagi. Kita

tidak bisa ambil risiko.‖―Kita tidak sudi ada Lubang Buaya lagi. Ayo Pak,

Hadirnya empat wacana tentang peristiwa G30S membuktikan kebenaran hipotesis Foucault bahwa bahasa tidak transparan, bahasa bukanlah cermin realitas. Bahasa ditentukan oleh episteme. Karena itu, bahasa diartikan sebagai wacana yang merupakan pengetahuan yang terstruktur. Istilah-istilah G30S, Gestapu, Gestok, dan G30S/PKI memiliki kepentingannya masing-masing.

2.2 Konstruksi Lubang Buaya, Gerwani, dan Sinister Charisma-nya Historiografi tentang G30S dan PKI diawasi dengan ketat oleh penguasa Orde Baru. Sejarah proses konstruksi mitos Lubang Buaya dan sinister charisma atau gambaran mengerikannya dapat dirunut dari proses berita-berita itu dipublikasikan dan media yang mempublikasikan pada saat peristiwa G30S itu.

Hal pertama yang mendapat perhatian dan publikasi yang luas dari penguasa Orde Baru adalah tentang G30S, Lubang Buaya, dan Gerwani. Lubang Buaya menjadi situs terpenting yang selalu dikenang melalui upacara-upacara kenegaraan selama pemerintahan Orde Baru. Setiap kali membicarakan peristiwa G30S, nama Lubang Buaya dan Gerwani pasti selalu disebut.

Konstruksi itu diawali dengan berita-berita dalam harian militer yang memuat peristiwa G30S. Soeharto menyampaikan kepada publik tentang kekejian perlakuan PKI melalui dua koran milik militer: „Angkatan Bersenjata‟ dan „Berita Yudha‟ (Goodfellow, 1995: 9). Disebutkan, sebelum dibunuh, para perwira itu disiksa dan dijadikan bagian pesta mesum Gerwani. Sejumlah perwira disayat-sayat kemaluannya dan matanya dicungkil. Soeharto antara lain mengatakan sebagai berikut (semua kutipan berita diambil dari Anderson, 1987: 111-114). ―Perbuatan biadab berupa penganiajaan jang dilakukan diluar batas perikemanusiaan.‖ (Angkatan Bersendjata, 5 October 1965). ―Bekas2 luka disekudjur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak masih membalut tubuh2 pahlawan kita‖ (Berita Yudha, 5 Oktober 1965). Berita Yudha juga mengutip pernyataan

Soeharto kepada pers, sebagai berikut. ―Djelaslah bagi kita jang

menjaksikan dengan mata kepala betapa kedjamnja aniaja jang telah dilakukan oleh petualang2 biadab dari apa jang dinamakan 'Gerakan 30 September.‖

bulan bernama Djamilah yang dijuluki ―Srikandi Lubang Buaya.‖ Djamilah yang konon ikut memutilasi korban menuturkan kisah sebagai berikut.

Ada sekitar 500 orang yang berkumpul di sana, 100 di antaranya perempuan. Pisau dan silet dibagi-bagikan. Saya hanya mendapat sebuah silet. Dari kejauhan, kami melihat seseorang bertubuh pendek tetapi gemuk masuk. Dia mengenakan piyama. Tangannya dan wajahnya diikat dengan kain merah. Pimpinan kami, komandan peleton, memerintahkan kami untuk menyiksa orang ini. Kemudian mereka mulai memotong-motong kelamin orang ini dengan pisau kecil yang dibagikan. Orang pertama yang memukul dan mengiris-iris kelamin orang itu adalah ketua Gerwani Tandjung Priok. Kemudian semua teman yang lain ikut menyiksa orang itu. Semua anggota Gerwani yang berjumlah 100 orang melakukan hal ini dan menjadi saksi (Aveling, 1975: iii; Wieringa, 2003: 80).

Versi-versi sejarah ‗resmi‘ tentang Peristiwa di Lubang Buaya tersebut berkembang luas bersamaan dengan menyebarnya kisah-kisah menyeramkan mengenai kekejaman yang terjadi di Lubang Buaya.

Setahun setelah Peristiwa Lubang Buaya, terbit cerpen ‖Perempuan dan Anak-anaknya‖ karya Gerson Poyk dalam Majalah Horison Nomor 5 Tahun I, November 1966. Cerpen ini adalah cerpen yang paling banyak berbicara tentang Lubang Buaya. Akibat yang ditimbulkan oleh berbagai publikasi tentang Lubang Buaya itu membuat tempat itu memiliki semacam sinister charisma yang menakutkan.

‖Bagaimana aku yang seorang diri dapat menahan lahar sebuah

gunung api?‖

‖Manusia bukan lahar.‖

‖Lahar itu mengalir dari Lubang Buaya,‖ kata A dengan suara lemah lembut. ‖Lahar yang aneh dalam hubungan sebab-akibat. Aksi dan reaksi. Semuanya spontan. Lahar yang dimuntahkan dari Lubang Buaya. Lahar yang menimbulkan reaksi berantai seperti bom atom. Lalu matilah

beribu-ribu orang. Di antaranya suamimu. Aku menyaksikannya tadi malam‖

(Poyk, 1966).

Kutipan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Lubang Buaya itu. Dikatakan bahwa apa yang terjadi di Lubang Buaya, yang dilakukan oleh PKI itu mampu memuntahkan lahar kemarahan massa dan membangkitkan pembalasan. Dalam cerpen ini, peristiwa di Lubang Buaya dipandang sebagai peristiwa puncak yang membangkitkan kemarahan dan balas dendam orang-orang yang anti-PKI.

‖Begitu radio menyiarkan bahwa PKI memakai cara biadap Lubang

Buaya, massa di daerah ini bangkit, lalu mencari orang-orang PKI seperti

mencari tikus saja....‖ (142).

secara sangat tegas dalam beberapa karya sastra. Dalam karya sastra, peristiwa Lubang Buaya dikemukakan sebagai poros kemarahan massa.

Cerpen ‖Perempuan dan Anak-anaknya‖ karya Gerson Poyk berkali-kali

menyebut Lubang Buaya sebagai ‖lahar‖ yang meskipun ―aneh dalam hubungan sebab-akibat, aksi dan reaksi,‖ telah menimbulkan reaksi berantai seperti bom atom. Lalu matilah beribu-ribu orang. Dalam cerpen

ini, ‖Lubang Buaya‖ disebutkan sebanyak 12 kali, yang mengungkapkan

bahwa kematian massal orang-orang komunis disebabkan karena kekejaman yang mereka lakukan di Lubang Buaya di Jakarta maupun di daerah-daerah lainnya. Sangat diyakini pula bahwa orang-orang PKI di daerah-daerah lain (bahkan di seluruh Indonesia) telah menggali ‘Lubang

Buaya‘ secara rahasia untuk mengubur tokoh-tokoh tertentu. Hal itu

digambarkan dengan gamblang dalam kutipan berikut.

‖Aku tidak mau anak-anak itu seperti bapaknya. Aku tidak mau anak-anak itu menggali lubang-lubang untuk mencapai tujuannya‖ (hlmn. 142).

‖Begitu radio menyiarkan bahwa PKI memakai cara biadap Lubang

Buaya, massa di daerah ini bangkit, lalu mencari orang-orang PKI seperti mencari tikus saja.... Apalagi tersingkap kabar bahwa di kota inipun ada Lubang Buaya, yang kecil maupun besar, yang digali oleh mereka secara rahasia. Massa mengisi lubang-lubang itu dengan orang-orang yang

membuat lubang itu‖ (142).

Konstruksi kekuasaan tentang G30S, Lubang Buaya, dan Gerwani yang seperti itu secara langsung menciptakan sinister charisma bagi peristiwa, lokasi, dan pelaku tindakan kejahatan itu. Dengan sangat cepat, berita tentang G30S, Lubang Buaya, PKI, dan Gerwani menjadi sangat terkenal kebejatan moralnya (notorious).

Selain cerpen Gerson Poyk di atas, ada tiga cerpen lainnya yang secara eksplisit mengungkapkan bahwa keberingasan massa memiliki kaitan langsung dengan publikasi mengenai apa yang terjadi di Lubang

Buaya. Cerpen ―Bintang Maut‖, Ki Panjikusmin (1967) menceritakan

―Menyedihkan sekali, nak. Perempuan-perempuan tak terkecuali. Pada perempuan-perempuan Gerwani yang dikabarkan pernah dilatih di Lubang Buaya, rakyat tak memberi ampun lagi. Bapak pernah menjumpai mayat mereka di tepi sungai sebelah selatan Kuta. Ususnya berleleran, punggungnya penuh ukir-ukiran pisau. Tahu kau apa yang mereka lukis di punggung mayat itu? Seekor buaya yang sedang mengangakan

moncongnya!‖ Wayan menggeleng-gelengkan kepala, dihisap

rokok-nipahnya dalam-dalam (Ki Panjikusmin, 1967: 94).

Cerpen ―Perang dan Kemanusiaan‖ karya Usamah (1968) menjelaskan mengapa tentara-tentara membantai perempuan-perempuan Gerwani yang tak bersalah dengan sedemikian kasar dan kejam. Dia menduga bahwa tentara-tentara itu ―agaknya pernah menyaksikan jenazah jenderal-jenderal di Lubang Buaya.‖

Sampai hari ini masih teringat bagaimana anggota-anggota tentara yang agaknya pernah menyaksikan jenazah jenderal-jenderal di Lubang

Buaya memberikan reaksinya terhadap pidato ‗pujian‘ untuk Gerwani itu.

Beberapa orang dengan truk datang ke balai kota. Mereka masuk sambil bergantian membuang tembakan. Dengan sinis mereka teriak-teriak:

―Hidup Gerwani dan Bung Karno. Hidup Gerwani dan Bung Karno.‖

(Usamah, 1968: 233-234).

Umar Kayam (1969) dalam ―Musim Gugur Kembali di Connecticut‖ menggambarkan bahwa orang dibunuh tanpa proses hukum karena mereka memang sudah divonis bersalah: terlibat G30S yang dilakukan di Jakarta. Percobaan tokoh ceritanya, Tono, untuk membela dirinya sia-sia. Berdebat dengan para penangkap itu jelas tidak mungkin. Inilah logika penangkapan itu.

―Saudara harus ikut dengan kami sekarang. Di S sudah

diketahui, PKI malam aktif kembali. Mulai membakar rumah-rumah

orang NU dan PNI.‖

―Apa hubungannya itu dengan saya?‖ ―Bung Gestapu juga, ‗kan!‖

―Bukan. Saya memang bekas HIS dan Lekra.‖

―Sama saja, ‗kan? HIS, Lekra, PKI, Gestapu? Ayolah ikut. Tidak usah bawa pakaian‖ (Kayam, 1969).

2.3 Hari Kesaktian Pancasila dan Amende Honorable

Konstruksi Orde Baru tentang ‗kesaktian‘ Pancasila memiliki muatan ideologis dan berimplikasi pada pengetahuan (tentang PKI sebagai

pengkhianat yang ‗tidak sakti‘). Dalam peringatan Hari Kesaktian

Pancasila, selalu dibacakan ‖Ikrar Kesaktian Pancasila‖ yang berisi tiga

‘kesadaran‘ penting, yaitu: (1) bahwa tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi

kudeta yang dilakukan G30S/PKI, (2) bahwa Tragedi Nasional itu terjadi karena kita kurang waspada dan adanya upaya pimpinan PKI menipu rakyat dalam menumbangkan Pancasila, dan (3) bahwa keadilan dan kebenaran harus tetap dipertahankan. PKI sebagai dalang G30S itu pun ‘diikrarkan‘ (sic.) di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Mengingat ‗saktinya‘ Pancasila, pelanggaran atau pengkhianatan

terhadapnya merupakan sebuah kejahatan berat yang harus mendapat ‗ganjaran yang setimpal‘, yaitu hukuman mati. Dalam cerpen ―Perempuan dan Anak-anaknya‖ karya Gerson Poyk, hukuman mati itu didahului dengan semacam ritual amende honorable. Menurut Foucault, amende honorable adalah bentuk hukuman ‗minta maaf‘ di hadapan publik yang dilaksanakan secara jujur. Contoh permohonan maaf formal dari tokoh aktivis PKI diungkapkannya terhadap Pancasila karena ia telah mengkhianatinya dan siap menerima ganjaran mati atas kesalahan tersebut.

‖Aku telah berdosa kepada Pancasila dan telah menerima ganjaran mati,

tetapi Hadijah dan lima orang anaknya tidak. Maafkanlah mereka!‖ (Gerson Poyk, 1966: 139).

Amande honorable adalah sebuah pengakuan publik yang sangat penting karena ‘keadilan‘ atas ‘kejahatan‘ ditegakkan. Apabila seorang tertuduh membuat pengakuan bersalah dan siap menanggung hukuman atas tubuhnya, maka hukuman itu sah (Foucault dalam Hardiyanta, 1997: 42). Pengakuan korban PKI atas kesalahannya merupakan sebuah bukti bahwa hukuman yang diberikah sahih.

2.4 Politik Ingatan 1966-1970 dan Kontestasi Ideologi

Di luar, kami sudah mendengar berita-berita yang menyeramkan soal kondisi penis korban. Karena itu, kami melakukan pemeriksaan yang lebih teliti lagi tentang itu. Tapi, apa yang kami temukan malah kondom di kantung salah satu korban yang bukan jenderal. Ada juga korban yang ditemukan tidak disunat. Kami periksa penis-penis para korban sangat teliti. Jangankan terpotong, bahkan luka iris saja juga sama sekali tidak ada. Kami periksa benar itu; dan saya berani berkata itu benar. Itu faktanya.

Satu lagi: soal mata yang dicongkel. Memang kondisi mayat ada yang bola matanya copot, bahkan ada yang sudah kotal-katil. Tapi, itu karena sudah lebih dari tiga hari terendam, bukan karena dicongkel paksa. Saya sampai periksa dengan saksama, tepi matanya dan tulang-tulang sekitar kelopak mata, apakah ada tulang yang tergores. Ternyata tidak ditemukan (Budianto, 2005: 57).

Jelas bahwa pengakuan jujur ―Sri Kandi Lubang Buaya‖ Djamilah adalah keterangan palsu. Juga semua pemberitaan tentang tarian harum bunga yang diiringi lagu genjer-genjer adalah tidak benar.

Para sastrawan (1965-1970) pada umumnya tidak secara langsung mengisahkan peristiwa yang terjadi di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965. Pemberitaan besar-besaran melalui media televisi, radio, dan surat kabar hanya terfokus pada tewasnya para jenderal dan seorang perwira di Jakarta. Padahal segera setelah para jenderal itu tewas, ratusan ribu orang diburu dan dibunuh secara liar dan ganas di seluruh Indonesia. Nh. Dini menyayangkan pemberitaan yang tidak berimbang tentang pembunuhan-pembunuhan itu. Yang disiarkan oleh media massa hanyalah kematian orang-orang terkemuka dan berpangkat, sementara kematian ribuan rakyat kecil tidak menjadi berita.

Berita lebih panjang dan lebih lengkap bergantian terdengar atau dibawa tetangga, semuanya membicarakan kengerian yang terjadi di ibu kota maupun di tempat-tempat lebih dekat. Kekalutan yang disebabkan oleh pihak komunis menyebabkan pembunuhan besar-besaran. Yang disiarkan oleh media massa ialah kematian orang-orang terkemuka dan berpangkat.

Rakyat yang selalu tanpa nama bergelimangan di mana-mana, mengambang di sungai atau menyumbat parit kampung dan desa. Tak ketahuan jelas siapa nama dan dari mana asal mereka. Kebanyakan mayat sudah tidak dikenal muka maupun pakaiannya. Kebanyakan kematian itu dituduhkan pada kaum komunis (Nh. Dini, 1989: 103-104).

Lubang Buaya yang dipublikasikan melalui media-media yang dikuasai militer dan penguasa. PKI pun dikonstruksi sebagai liyan (the other) dengan stigma baru sebagai si Pengkhianat yang ditaklukkan oleh kesaktian Pancasila. Sejak tahun 1966, Hari Kesaktian Pancasila diperingati dan dirakayakan di Lubang Buaya.

Kesepuluh cerpen yang bertemakan Tragedi 1965 yang telah diungkapkan di atas memiliki sikap dan pandangan yang sama bahwa kemarahan massa akibat Peristiwa G30S memang sangat mendalam dan meluas. Pada umumnya kemarahan itu disebabkan karena narasi-nasi tentang kejadian yang dilakukan di Lubang Buaya. Dapat dikatakan bahwa kesalahan (hamartia, mistakes) yang menimpa orang-orang PKI dan yang menyebabkan mereka harus menerima pembalasan yang kejam adalah karena G30S dan peristiwa di Lubang Buaya. Kekejaman pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak PKI disebabkan karena hamartia para Gerwani yang melakukan ritual tarian harum bunga, memutilasi wajah, tubuh, dan kelamin para jenderal. Hamartia yang lain tidak disebutkan dalam karya-karya sastra 1966-1970.

Publikasi yang begitu intensif tentang peristiwa G30S benar-benar berhasil membangun kesadaran massa untuk bangkit melawan PKI. Soko guru utama pembunuhan itu adalah tentara. Semua orang PKI, juga yang berada di daerah-daerah dituduh terlibat dalam G30S yang dilaksanakan di Jakarta. Mereka pun harus membayar sangat mahal, bukan saja dengan harta bendanya tetapi juga bahkan nyawa dan kebebasannya. Stigma sebagai orang-orang PKI akan menjadi aib yang membawa kesengsaraan bagi hidup keluarganya dan sanak saudaranya.

Sastra Indonesia yang terbit pada periode 1965 – 1970 banyak memberikan kesaksian tentang kebrutalan dan kekejaman tentara maupun massa yang membantai kaum komunis sebagai akibat Tragedi 1965. Peristiwa G30S itu sendiri tidak banyak mendapat perhatian para sastrawan. Perhatian mereka justru lebih ditujukan pada tragedi yang terjadi pasca-G30S, yaitu pembunuhan yang brutal dan kejam terhadap sesama anak bangsa sendiri. Cerpen-cerpen itu pun mencoba memberikan ‗struktur pemahaman‘ terhadap peristiwa itu: apa yang sesungguhnya terjadi, mengapa manusia bisa berubah menjadi sekejam itu terhadap sesamanya bahkan keluarganya sendiri.

―Komunisme terasa lebih menjijikkan daripada kotoran manusia.

Sedang kemarahan pada orang-orang yang ditempeli barang yang menjijikkan itu menjangkitkan penyembelihan dan pembunuhan di mana-mana. Dicanangkan ke segenap penjuru bahwa tak ada hak hidup bagi mereka yang tak ber-Tuhan‖ (Ki Panjikusmin, 1967).

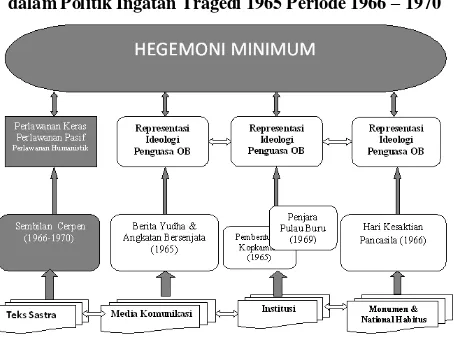

Gambar 2 memperlihatkan formasi-formasi diskursif berupa domain-domain diskursif khusus yang terwujud dalam bentuk teks-teks sastra, media komunikasi, institusi, monument dan national habitus periode awal Orde Baru. Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha merupakan media komunikasi yang dikuasai militer dan memonopoli pemberitaan tentang G30S karena sejak tanggal 2 Oktober sampai 6 Oktober 1965, media komunikasi lainnya dilarang terbit.

Gambar 2 Kontestasi Ideologi dan Hegemoni dalam Politik Ingatan Tragedi 1965 Periode 1966 – 1970

Pemberitaan mengenai Lubang Buaya melalui harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha itu memasuki wilayah produksi kebudayaan karena teks-teks sastra secara dominan menyebut Peristiwa G30S sebagai Peristiwa Lubang Buaya.

Selain itu, pemerintahan Soeharto membangun dua institusi untuk

‗menangani‘ orang-orang PKI, yaitu Kopkamtib (1966) dan Penjara Pulau

Pancasila, yang kemudian selalu diperingatkan setiap tahun sampai dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru (1989). Peringatan ini semakin mengintensifkan ‗pengetahuan‘ mengenai Tragedi 1965 sebagai sebuah peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI.

Kuatnya semangat anti-PKI yang ditiupkan oleh penguasa Orde Baru ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari domain diskursif khususnya teks-teks sastra. Teks-teks sastra justru melakukan perlawanan terhadap semangat anti-PKI yang berlebihan dengan berbagai pembunuhan massal yang mengerikan. Teks-teks sastra justru bersimpati pada korban-korban pembunuhan yang dipandang sebagai tindakan yang tidak bisa dibenarkan begitu saja. Pada titik inilah dapat disimpulkan bahwa relasi antara domain-domain diskursif pada periode 1966-1970 membentuk sebuah formasi diskursif yang bersifat oposisi. Kontestasi domain diskursif teks-teks sastra terhadap politik ingatan penguasa melalui teks-teks nonsastra pada periode ini memperlihatkan bahwa hegemoni kekuasaan Orde Baru belum mencapai totalitas. Meminjam pandangan Gramsci, hegemoni pada periode

ini adalah ―hegemoni minimum‖. Formasi-formasi diskursif pada periode

ini belum berperan dalam totalitas kebudayaan hegemonik yang coba dicapai oleh pemerintahan Orde Baru.

3. TRAGEDI 1965 DAN POLITIK INGATAN TAHUN 1971-1980: DARI MONUMEN KE DOKUMEN

3.1 Sastra sebagai Locus Kekuasaan

membendung ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.

Dengan lingkungan sosial-politik yang semacam itu, dapatlah dipahami bahwa selama periode 1971-1980, secara kuantitatif hanya ada empat karya sastra yang mencoba menyinggung issu sensitif Tragedi 1965. Refleksi dan renungan di dalam karya-karya sastra itu pun kebanyakan hanya merepresentasikan pandangan resmi Orde Baru tentang Tragedi 1965.

Sri Sumarah karya Umar Kayam (1975) mengisahkan perjuangan hidup seorang tokoh perempuan Jawa, Sri Sumarah, yang secara tidak sengaja terjebak ke dalam lubang nasib yang buruk akibat kematian suaminya, dan kemudian putri tunggalnya, Tun, terjebak dalam perkawinan muda dengan seorang tokoh komunis bernama Yos. Sri Sumarah harus menanggung penderitaan itu dengan pasrah, dengan kiat-kiatnya sebagai seorang wanita Jawa. Tidak banyak yang diberikan oleh novelet ini dalam kaitannya dengan Tragedi 1965 kecuali sikap pasrah tokohnya yang mendapati anak gadisnya, Tun, menjadi buronan dan tahanan PKI.

Jentera Lepas karya Ashadi Siregar (1979) mengisahkan tokoh Budiman, seorang aktivis antikomunis yang peduli terhadap nasib dan perjuangan hidup orang-orang kecil yang juga secara tidak sengaja terjebak ke dalam lubang nasib yang buruk. Tidak ada yang peduli terhadap masa depan anak-anak yang amat tergantung pada orang tuanya, tidak juga pemerintah. Orang-orang kecil itu mencoba menjalani garis nasib yang terpaksa mereka terima, juga dengan sikap pasrah. Beberapa ibu menjadi pelacur dan hidup dalam kemiskinan dan menghadapi stigma yang buruk dan penghinaan dari para tetangga. Novel ini mengingatkan pula tentang kemungkinan rasa dendam yang disimpan anak-anak yang orang tuanya ditangkap dan dibunuh tanpa melalui proses pengadilan. Ashadi Siregar mengilustrasikan tentang adik-adik Harjito yang menjadi Katolik (sekalipun ibunya berasal dari kalangan santri) karena trauma yang mereka alami ketika menyaksikan ayah mereka diciduk pada suatu malam yang mengerikan.

kebiadaban Gerwani yang menjijikkan dalam upacara tarian harum bunga dan nyanyian genjer-genjer serta tarian telanjang yang gila, pencungkilan mata dan mutilasi tubuh para jenderal direproduksinya dengan utuh. Penulis pun menyampaikan penilaiannya terhadap orang-orang komunis

yang biadab itu, ―mereka bukanlah ksatria melainkan pengecut-pengecut‖.

Dalam novel ini, stereotype tentang PKI yang ateis juga digambarkan dengan baik. PKI dipandangnya sebagai kaum kafir yang bahkan “membledingkan pantat mereka ke arah masjid sambil berseru Tuhan

sudah mati! Tuhan sudah mati!” Setelah 10 tahun berlalu, pengaruh narasi tentang Lubang Buaya masih mendapatkan gemanya di dalam karya sastra. Tampak bahwa narasi tentang PKI sudah benar-benar sudah masuk ke dalam kesadaran kolektif bangsa Indonesia.

Tidak seperti ketiga novel yang disebut di atas, Kubah karya Ahmad Tohari (1980) menampilkan protagonis seorang bekas tahanan Pulau Buru. Sudut pandang ini memungkinkan pengarang untuk memotret aktivitas yang dilakukan tokohnya, alasan-alasan sang tokoh ‘terjebak‘ dalam kegiatan Partai Komunis, ketakutan tokoh itu ketika dikejar-kejar dan menyaksikan pembunuhan-pembunuhan terhadap teman-temannya, juga pengalaman sang tokoh di tempat pembuangan Pulau Buru. Sekalipun dikisahkan bahwa tokoh Karman adalah seorang komunis yang kemudian menjadi ateis, hal itu lebih disebabkan karena kegiatan agitasi dan propaganda (agitprop) yang dilakukan oleh kader-kader terbaik PKI yang merupakan eksponen peristiwa Madiun.

Selama periode 1971-1980, penguasa Orde Baru telah berhasil memasuki ruang produksi budaya. Dominasi kekuasaan sudah memasuki tahap hegemoni budaya. Dari keempat karya sastra yang membahas Tragedi 1965 ini, tampak nyata bahwa ‘perlawanan‘ yang dilakukannya terhadap dominasi kekuasaan menjadi sangat lemah. Periode ini adalah periode di mana kreativitas dan kemampuan berpikir alternatif tidak dimungkinkan. Sastra tunduk pada garis-garis kebijakan politik Orde Baru. Apabila dalam periode sebelumnya (1966–1970), sastra Indonesia menunjukkan perlawanan yang signifikan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan, maka dalam periode ini (1971-1980) perlawanan itu mencapai titik nadir.

bersifat persuasif (monumen dan museum, buku teks, dan penataran P4) menjadi sarana yang efektif bagi penguasa dalam menjalankan hegemoni kulturalnya.

3.2 Tragedi 1965 dan Konstruksi Kasta Pariah

Pariah adalah kasta atau golongan manusia yang paling rendah, yang berada di bawah kasta sudra. Kelas ini diingkari kemanusiaannya oleh kelompok mayoritas. Mereka disetarakan dengan binatang, hama, atau penyakit. Efek proses ini adalah membenarkan tindakan keji sang pembunuh.

Keempat novel yang diterbitkan dalam kurun waktu 1981-1990 menegaskan efek buruk Tragedi 1965, yakni menciptakan kelas pariah dalam masyarakat Indonesia. Dalam Sri Sumarah karya Umar Kayam (1975), digambarkan kehidupan melarat tokoh Sumarah, istri seorang guru,

yang‗tidak bersih lingkungan‘ karena menantunya terlibat organisasi PKI.

Dia berjuang membesarkan putri tunggalnya Tun seorang diri karena ayah Tun meninggal dunia ketika Tun masih sangat kecil. Sri Sumarah kadang-kadang juga disapa Bu Guru Pijit karena pekerjaannya sebagai tukang pijit. Sejak kecil Sri dididik neneknya secara Jawa, yakni menerima dan patuh serta setia terhadap permintaan suami.

Sri Sumarah yang berjuang dengan susah payah akhirnya dapat menyekolahkan anaknya, Tun, sampai SMA. Tun akhirnya menikah dengan Yos, seorang aktivis CGMI. Yos sering disebut sebagai ―orang sabrang‖ karena berasal dari Sumatra. Tun yang telah memiliki seorang anak perempuan bernama Ginuk, terseret dalam organisasi PKI. Sebagai istri seorang aktivis CGMI, Tun dan ibunya ‗tidak bersih lingkungan‘ menurut klasifikasi moral negara Orde Baru. Hal ini kemudian menyeret kehidupan mereka kembali ke titik nadir.

Novel Jentera Lepas karya Ashadi Siregar (1979) adalah novel yang banyak berkisah tentang korban menyedihkan karena keterkaitan mereka dengan komunis, keluarga orang-orang PKI yang menjadi kaum pariah. Selain kisah tentang nasib buruk yang menimpa Mbayu Sinto, novel ini juga bercerita tentang kisah beberapa orang komunis yang menjadi korban pengucilan dan pembunuhan rezim Orde Baru. Korban-korban itu antara lain: pak guru Parmanto (anggota PGRI Non-vak Sentral), kisah keluarga Linlin, dan keluarga Harjito.

Siapakah yang peduli dengan nasib seorang guru bernama Parmanto? Parmano, seorang guru SMP terpaksa masuk organisasi PGRI Non-Vak Sentral karena desakan kepala sekolahnya. Di tahun 1966, Pada sebuah malam yang mengerikan, malam hari yang gelap, Pak Parmanto ditangkap para pemuda berpakaian loreng. Sejak itu Parmanto tak pernah pulang, padahal ada enam anak yang perlu diberi makan, perlu dibiayai sekolahnya. Anak sulungnya Dyani tidak dibolehkan bermain dengan anak-anak kampung. Dia hanya boleh bermain dengan anak-anak yang ayahnya diciduk juga seperti: Rini, Nunuk, Tutik ireng, Tutik kuning. Pekerjaan ibu Rini dan ibu Tutik Kuning adalah jadi lonte di Pasar Kembang. Suatu ketika, karena bodoh, Dyani –anak komunis ini dia diperkosa gurunya di atas meja belajar.

Secara keseluruhan, novel Jentera Lepas menyajikan sebuah potret kesengsaraan yang secara terpaksa diterima oleh orang-orang yang jelas-jelas tidak melakukan kesalahan. Satu-satunya ‘kesalahan‘ mereka, kalau istilah ‘kesalahan‘ dapat digunakan, adalah karena mereka memiliki hubungan keluarga (menikah atau menjadi anak) dengan orang-orang PKI.

Apabila ‘kesalahan‘ dan cacat moral itu sudah terjadi, maka mereka harus

menerima nasibnya sebagai sebuah takdir yang tidak adil: dikucilkan, diperkosa, menjadi lonte untuk bertahan hidup, dan menduduki kasta terendah dalam masyarakat.

Dalam novel Mencoba Tak Menyerah karya Yudhistira Anm. Massardi (1979), disajikan kesengsaraan sebuah keluarga yang terpaksa kehilangan kepala keluarganya. Novel bergaya otobiografi ini merepresentasikan dan merefleksikan pahitnya perjuangan hidup sebuah keluarga sederhana pasca Tragedi 1965 yang telah dicap sebagai keluarga PKI. Mula-mula mereka direror oleh masyarakat dan dituduh sebagai PKI, sekalipun mereka yakin bahwa bapak mereka bukan PKI. Mereka hanya difitnah oleh orang-orang yang irihati dan takut usahanya disaingi oleh ayah mereka. Rumah mereka kemudian dihancurkan dan ayah mereka ditahan. Kesedihan demi kesedihan yang menusuk perasaan pun mulai mereka lalui, dari hari ke hari. Setiap anggota keluarga harus bekerja semampu mungkin. Si aku mencoba meneruskan bengkel sepeda ayahnya.

Karman menyetujui maksud istrinya untuk menikah lagi demi menghidupi anak-anaknya.

Konstruksi karya sastra Indonesia tentang akibat Tragedi 1965 dengan munculnya demikian banyak anggota masyarakat dalam kasta pariah menyentakkan kesadaran adanya luka sejarah yang belum terobati. Teks-teks sastra itu menggambarkan dengan jelas bahwa kekuatan destruktif Tragedi 1965 lebih dahsyat daripada yang dibayangkan. Sebuah kelompok masyarakat kelas pariah terbentuk, jutaan korban tewas, puluhan juta penduduk lainnya yang terdiri dari korban yang selamat beserta keluarganya, pelaku pembantaian, dan saksi mata telah mengalami sebuah malapetaka dan cedera kemanusiaan. Berbagai tindakan yang sangat kejam, melawan hukum, dan melanggar hak-hak dasar sebagai manusia telah dilakukan dan/atau disponsori oleh negara di tahun 1965-1966.

3.3 Tragedi 1965 dalam Politik Ingatan Orde Baru (1971-1980)

Politik ingatan yang diproduksi oleh negara Orde Baru tentang Tragedi 1965 selama periode 1971-1980 terdiri dari: monumen Pancasila Sakti dan Museum Pengkhianatan PKI (1973), Buku Teks Sejarah Nasional Indonesia (1975), dan proyek raksasa Penataran P4 (1978). Semua program pemerintah ini memberikan kekuasaan kepada ‗tubuh

sosial‘ untuk menghukum kaum komunis. Hukuman terhadap kaum

komunis hampir tidak mendapat hambatan, protes, atau kritik yang berarti, juga dari karya-karya sastra. Sosok negara pada periode ini adalah sosok Leviathan yang mencengkeramkan pengaruhnya dari tubuh terhukum sampai ke wilayah kultural. Pada periode ini kekuatan dan kekuasaan Orde Baru adalah kekuatan dan kekuasaan yang tak terkalahkan.

Monumen Pancasila Sakti dan Museum Pengkhianatan PKI tidak hanya berfungsi sebagai sarana ingatan untuk mengenang ―kekejian dan kebiadaban orang-orang komunis‖ tetapi juga sekaligus memberikan tanda tentang dosa asal PKI. Karena itu berbagai siksaan, hukuman, dan pembunuhan terhadap kaum komunis menjadi sebuah jalan keselamatan.

Karya-karya sastra dalam periode 1971-1980 hanya menjadi locus kekuasaan. Semua konstruksi penguasa tentang G30S, Lubang Buaya, dan Gerwani direproduksi oleh domain diskursif karya sastra dengan begitu saja tanpa dikritisi lebih lanjut. Tubuh sosial sepakat dengan pemerintah memberikan stigma bahwa segala hal yang berkaitan dengan komunis adalah jahat, atheis, bejat, dan pengkhianat bangsa dan dengan demikian pantas untuk disiksa, dihukum, dibunuh. Karya-karya sastra mereproduksi wacana anti-komunis, mulai dari narasi tentang "permainan menjijikkan dari wanita setan Gerwani" dalam menyiksa para jendral di Lubang Buaya sampai dengan issu bahwa PKI sudah membuat daftar untuk membunuh tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat di berbagai tempat di luar Jakarta.

Di tengah suasana Orde Baru yang represif dan militeristik,dengan ABRI sebagai penjaga keamanan dalam negeri (internal security) dan politik representasi Tragedi 1965 dengan interpretasi tunggal yang menabukan interpretasi lain, studi ini menemukan bahwa selama periode 1971-1980 hanya ada empat pengarang yang menjadikan tragedi 1965 sebagai sumber inspirasi bagi karyanya. Kenyataan ini memprihatinkan.

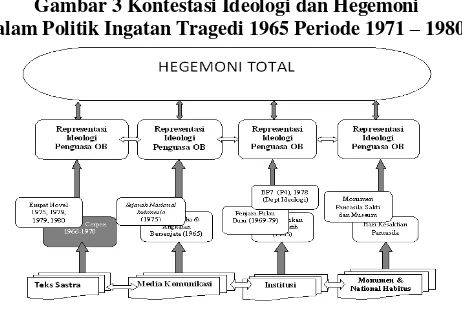

Gambar 3 Kontestasi Ideologi dan Hegemoni dalam Politik Ingatan Tragedi 1965 Periode 1971 – 1980

Gambar ini memperlihat relasi antara Monumen Pancasila Sakti dan Museum Pengkhianatan PKI di satu sisi dengan diskursus media komunikasi dan institusi penguasa di sisi lainnya. Media komunikasi berupa pemberitaan harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha seputar G30S di tahun 1965 telah memberikan basis bukti ‗otentik‘ tentang Peristiwa G30S, terutama peristiwa yang terjadi di Lubang Buaya. Buku teks Sejarah Nasional Indonesia (1975) didukung oleh pelaku sejarah yang sama yaitu Soeharto dengan didukung oleh kaum intelektual yang terutama diwakili oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.

Peran sentral yang dimainkan oleh dosen Universitas Indonesia ini terlihat dalam perumusan buku teks Sejarah Nasional Indonesia, pembangunan Monumen Pancasila Sakti dan Museum Pengkhianatan PKI, dan kemudian pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI (lihat McGregor 2005: 209-232). Dapat dikatakan bahwa formasi-formasi diskursus Tragedi 1965 di dalam teks-teks nonsastra --sebagai domain-domain diskursif khusus-- memiliki relasi dan kaitan isomorforisme. Relasi yang bersifat oposisi atau kontestasi tidak terjadi pada periode ini karena semua intelektual telah menjadi bagian dari intelektual organik di bawah kekuaaan Orde Baru.

IV. TRAGEDI 1965 DAN POLITIK INGATAN 1981-1998:

REVOLUSI PASIF DAN BERAKHIRNYA REZIM ORDE BARU

Selama berkuasanya pemerintahan Orde Baru, tanggal 30 September dan 1 Oktober dipandang sebagai hari-hari yang ‗dikeramatkan‘. Selalu ada seremoni ritual formal yang dirayakan secara hikmat untuk memperingati hari-hari ‘keramat‘ tersebut. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Pengkhianatan G30S/PKI dan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Setiap tanggal 30 September, masyarakat Indonesia menaikkan bendera setengah tiang. Thomas M. Ernest (1991: 252-253) menyebut ritual semacam itu sebagai national habitus, salah satu sarana yang digunakan untuk mengamankan rasa kebangsaan. Jika dicermati ritual-ritual untuk

membangun ‗rasa kebangsaan‘ versi Orde Baru, terlihat bahwa national

habitus yang dibangun hampir semuanya berkaitan dengan Peristiwa G30S. Oleh karena Monumen Pancasila Sakti dan Museum Pengkhianatan PKI berada di Jakarta dan tentu tidak dapat dijangkau oleh mayoritas penduduk Indonesia yang tersebar di ribuan pulau di seluruh Indonesia, maka diciptakanlah sebuah national habitus baru sejak 1984, yaitu menonton penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI pada setiap malam tanggal 30 September. Sejak tahun 1984, film itu wajib disiarkan TVRI. Habitus baru ini bertahan sampai dengan lengsernya Soeharto.

Film ‘dokumenter‘ Pengkhianatan G30S/PKI yang merupakan

keluaran Pusat Produksi Film Negara (PPFN) adalah hasil garapan sutradara terkenal Arifin C. Noor. Produsernya adalah Brigjen G. Dwipayana, direktur PPFN. Film yang diproduksi tahun 1984 ini berdurasi 220 menit ini dibintangi oleh beberapa artis terkemuka waktu itu, seperti: Ade Irawan, Amoroso Katamsi, Umar Kayam, dan Sofia WD. Dengan aransemen musik oleh Embie C, Noer, film ini memberikan kesan yang mendalam bagi semua orang yang pernah menontonnya.

Narasi film ini bergerak dari kekacauan menuju ke tatanan. Film ini jelas tunduk pada institusionalisasi. Pada bagian awal film, ditulis bahwa ide dan garis besar cerita film ini ditulis oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto (Editor) bersama stafnya. Peran sentral Nugroho Notosusanto diuraikan McGregor (2005). Aktor-aktor yang bermain dalam film itu adalah: Soeharto sebagai tokoh sentral, militer sebagai penyelamat bangsa dari kehancuran, dan PKI sebagai pengkhianat.

peristiwa G30S/PKI dan penumpasannya oleh Soeharto dan pasukan militernya yang bersenjata lengkap. Karena itu, tidak diperlukan sebuah kajian khusus terhadap alur dan narasi film ini. Meskipun demikian, sebuah kajian singkat terhadap episode awal film tersebut akan dilakukan untuk

memahami ‗ideologi‘ di balik pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI.

Sejak Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden RI, film itu secara resmi dihentikan penayangannya. Orang kemudian bertanya-tanya, mengapa hampir semua national habitus Orde Baru tidak dilaksanakan lagi? Apa yang salah dengan habitus-habitus itu?

Narasi tentang apa yang terjadi pada peristiwa G30S, siapa yang melakukannya, apa motivasinya, dan bagaimana mereka melakukannya, secara akademis lebih banyak dipandang sebagai mitos daripada kenyataan. Marc Ferro dalam menjelaskan hubungan antara film dan sejarah (Adam, 2004: 97-102), mengungkapkan bahwa ada dua fungsi film, yaitu: (1) sebagai sumber sejarah, dan (2) sebagai agen sejarah. Sebagai sumber sejarah, sebuah film, sinetron, atau film dokumenter harus memvisualisasikan secara akurat hal-hal yang berkaitan dengan situasi kesejarahan itu. Sebagai agen sejarah, film itu dimaksudkan sebagai sebuah aksi sosial politik yang membawa ideologi dari pihak yang berkuasa atau pihak yang mengawasi produksi dan distribusinya. Film Pengkhianatan G30S/PKI lebih berfungsi sebagai agen sejarah daripada sumber sejarah.

4.2 Sosok Tentara: Pembawa Keselamatan dan Kesengsaraan

Selama pemerintahan militeristik Orde Baru, peran tentara, terutama Angkatan Darat, sangat dominan. Konsentrasi kekuasaan untuk menghukum kaum komunis hampir secara mutlak berada dalam genggaman mereka. Meminjam bahasa Foucault (Hardiyanta, 1997: 56), tentara merupakan sumber keadilan (fons Justitiae) yang bisa menentukan bersalah-tidaknya dan dihukum-tidaknya seorang tahanan PKI. Privelese-privelese hak tentara dalam ‗menghukum dan menyelamatkan‘ kaum komunis ini digambarkan dalam beberapa karya sastra.

Pembantaian dan pengucilan terhadap orang-orang PKI beserta keluarganya selama pemerintahan Orde Baru memiliki semacam ‗deviasi‘ atau penyimpangan yang signifikan. Ternyata tidak semua orang PKI

beserta keluarganya mendapat ‗hukuman‘ yang sama. Ada kalanya

karya sastra, yaitu Jalan Bandungan Nh. Dini (1989) dan Para Priyayi Umar Kayam (1992).

Dalam Jalan Bandungan Nh. Dini (1989), digambarkan tentang tokoh Muryati, seorang guru yang sukses membiayai ketiga anaknya yang masih kecil tanpa didampingi suaminya, Widodo, yang merupakan seorang tokoh PKI di Semarang, yang dibuang ke Pulau Buru. Keberhasilan Muryati melewati masa-masa sulit sebagai istri seorang aktivis PKI, misalnya lolos dari ketentuan Penelitian Khusus (Litsus) dan bersih lingkungan, disebabkan karena kedekatannya dengan Mas Gun, seorang anggota provost tentara dan mantan anak buah ayahnya pada zaman revolusi fisik. Mas Gun memiliki jaringan kekuasaan yang cukup kuat untuk mendapatkan surat-surat yang diperlukannya. Tanpa bantuan tentara itu, tidak mungkin istri seorang tokoh PKI yang dibuang ke Pulau Buru mendapatkan surat-surat keterangan ‗bersih diri dan bersih lingkungan‘ yang menjadi syarat untuk menjadi PNS, mendapat beasiswa ke luar negeri, dan hidup damai dalam masyarakat.

Dalam Para Priyayi, Umar Kayam menggambarkan kepiawaian tokoh Lantip dalam upayanya menyelamatkan Harimurti yang merupakan seorang aktivis Lekra. Lantip dikisahkan memiliki banyak ―hubungan baik

dengan perwira angkatan darat‖ yang dikenal memiliki privelese-privelese

yang besar dalam menghukum dan membebaskan tahanan PKI.

Saya tidak akan memasukkan Gus Hari ke kandang macan. Saya akan minta kepada mereka supaya Gus Hari dilindungi. Kalau di rumah dia bisa diganyang massa yang marah. Kalau dia dibiarkan ditangkap begitu saja, salah-salah Gus Hari bisa jatuh ke tangan tukang pukul yang bisa bikin Gus Hari babak belur tidak keruan. Kalau diserahkan kepada orang-orangyang kita kenal, paling tidak dia akan diinterogasi baik-baik. Sementara itu, kita mencari jalan lain yang lebih baik. Misalnya, dengan mohon pertolongan

Pakde Noegroho (Kayam, 1992: 281).

Tentara pada zaman Orde Baru memang memiliki privelese-privelese, yang membuka kemungkinan untuk melakukan ―kolusi, korupsi,

dan nepotisme‖ (KKN), sebagaimana watak pemerintahan Orde Baru.

Pertanyaan selanjutnya mengenai privelese tentara ini adalah: apakah KKN itu sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi kaum komunis dan keluarganya? Ternyata tidak. Ada yang menempuh jalan ‗perjuangan‘ yang berat dengan meninggalkan dinas ketentaraan, terutama karena terobsesi dengan sosok Gatotkaca dan Bima dalam dunia pewayangan: keduanya adalah sosok tentara sejati yang didambakan Rasus. Hal ini digambarkan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari (1984).

Nilai yang kuperoleh dari dunia wayang itu bisa saja masih mengendap dalam jiwa ketika aku memasuki dinas ketentaraan. Aku, Rasus, mungkin saja kadang secara tidak sadar menganggap diri ini adalah Gatotkaca atau Bima, dua prajurit dan ksatria Amarta yang perkasa. Kedua tokoh itu sangat kukagumi: Gatotkaca suka mencopot kepala musuh dari badan hanya dengan jemarinya. Bima suka menginjak lawannya hingga luluh. Musuh-musuh itu adalah orang Astina atau negeri angkara murka lainnya. Prajurit yang gagah adalah mereka yang seperkasa Gatotkaca atau Bima, demikian keyakinanku (Tohari, 1984: 378).

Dalam Ronggeng Dukuh Paruk, renungan tentang ―Gatotkaca dan Sosok Tentara‖ terasa sangat kontras. Rasus memiliki gambaran ideal tentang tentara. Ketika sudah menjadi tentara, dia bahkan seringkali menganggap diri sebagai Gatotkaca, prajurit dan ksatria Amarta yang perkasa, yang suka mencopot kepala musuh dari badan hanya dengan jemarinya. Siapa musuh itu? Mereka adalah orang Astina atau atau orang dari negeri angkara murka lainnya. Musuh yang sesungguhnya harus berasal dari ―bangsa lain‖, ―negara lain‖. Tetapi siapa musuh tentara kita?

Sedangkan yang kuhadapi ternyata adalah orang-orang yang bagaimanapun juga adalah saudara-saudaraku (hlm. 379). ...lambat laun aku tidak merasa menjadi Gatotkaca lagi.... Aku mulai berpikir bahwa diriku tidak pantas menjadi tentara... maka keprajuritan bukanlah tempat yang cocok bagiku (Tohari, 1984: 380).

Ketika mendengar bahwa Srintil ditahan selama dua tahun sebagai eksponen PKI dan kini dipasung sebagai orang gila, Rasus mendatangi tempat tahanan itu, sekalipun tidak sempat berkata apa-apa (hlm. 272). Bagaimanapun, Srintil dan Dukuh Paruk senantiasa tetap melekat di lubuk hati Rasus (hlm. 381). Rasus memahami sepenuhnya resiko berhubungan dengan orang-orang yang dituduh PKI.

Tertuding sebagai oknum yang bersangkut paut dengan penyebab geger 1965 hanya bisa disamakan dengan kenistaan sepanjang hayat. Kekalahan di bidang politik adalah kesalahan hidup secara habis-habisan dan akibatnya bahkan tertanggung juga oleh sanak famili. Itulah kecongkakan

sejarah yang sedang dihadapi oleh Rasus‖ (Tohari, 1984: 265).

Apakah Rasus takluk di bawah kecongkakan sejarah itu? Rasus memang sempat menghadapi dilema, kebimbangan akan kemurnian dirinya dalam dinas ketentaraan. Akan tetapi, kebimbangan itu sirna ketika mendapati kenyataan yang sangat menusuk perasaannya: Srintil yang cantik dan menjadi kebanggaan, ―mahkota Dukuh Paruk‖ dipasung dalam sebuah kamar terkunci palang kayu dari luar (hlm. 386). Srintil gila. Hati nurani Rasus terguncang.

―Keguncangan kali ini jauh lebih mengerikan daripada keguncangan

ketika aku menyaksikan seseorang yang sedang meregang nyawa dengan

tubuh bersimbah darah‖ (Tohari, 1984: 386).

Keguncangan batin Rasus menjadi berlipat ganda (seperti beliuang berputar-putar, seperti badai yang dahsyat) ketika seorang petugas di rumah sakit tentara menanyakan hubungannya dengan Srintil. Srintil bukan istri, bukan adik, hanya saudaranya.

Aku diam dan menunduk. Ada angin beliung berpusar-pusar dalam kepalaku. Dan beliung itu berubah menjadi badai yang dahsyat karena aku mendengar Srintil melolong-lolong di kamarnya yang persis bui. Satu-satu diserunya nama orang Dukuh Paruk dan namakulah yang paling sering

disebutnya.... Aku adalah hati ‗ibu‘ yang remuk karena mendengar

seorang anaknya melolong dan meratap dalam kematian yang jauh lebih dahsyat daripada maut (Tohari, 1984: 393).

Akan tetapi, angin beliung dan badai dahsyat itu reda seketika kala Rasus menjawab ―Ya!‖ kepada seorang petugas rumah sakit yang menanyakan: apakah pasien itu calon istri Rasus. Ajaib sekali: segala beban pikiran, keangkuhan dan kemunafikan yang selama ini berkecamuk dalam hatinya menjadi bening dan enteng.

mendengar semua bisik hati yang paling lirih sekalipun. Aku dapat melihat mutiara-mutiara jiwa dalam lubuk yang paling pingit (Tohari, 1984: 393 – 394).

Keputusan mengambil Srintil menjadi (calon) istrinya adalah keputusan matang. Rasus sangat menyadari konsekuensi keputusan itu: menikah dengan bekas tahanan PKI dan statusnya sebagai seorang tentara. Akan tetapi keputusan itu sudah bulat. Rasus keluar sebagai pemenang dalam kontes kemanusiaan. Dia menjadi the real hero.

Dia tidak sentimental atau melankolik, apalagi emosional. Dia tenang dan jernih karena keputusan itu mewakili warna dasar totalitas diri yang telah sekian lama menggapai keselarasan agung. Dia tidak berada jauh dari titik puncak piramida kesadaranku, sejajar dengan garis kudus yang menghubungkan keberadaanku dengan keberadaan Ilahi. Maka keputusanku amat sah, teduh, dan tenang. Setenang aliran sungai manakala dia menyentuh kedalaman samudra (Tohari, 1984: 394).

Melalui sudut pandang seorang tentara, pengarang menyampaikan pesan yang memiliki daya kekuatan yang lebih dibandingkan sudut pandang orang lain. Tentara pada periode Pascatragedi 1965 memiliki kekuasaan yang tak terbatas dalam menangkap, menghakimi, bahkan membunuh orang-orang PKI. Rasus yang memutuskan untuk menikahi Srintil tidak takut mengambil resiko apapun: termasuk dipecat dari dinas ketentaraan. Sebuah keputusan yang benar-benar keluar dari nurani kemanusiaan yang mendalam.

keluar dari dinas ketentaraan dan mengambil Srintil sebagai istrinya, sebuah tindakan melawan mainstream dan membahayakan dirinya sendiri.

4.3 Tragedi 1965 dalam Politik Ingatan 1981-1998

Selama periode 1981-1989, wacana antikomunis Orde Baru terus dilanjutkan bahkan lebih diintensifkan dibandingkan dengan periode sebelumnya (1971-1980). Ideologi yang dinamakan ‗demokrasi Pancasila‘ yang didefinisikan sebagai anti terhadap empat ―isme” (yaitu antikomunisme, antiliberalisme, antimiliterisme dan fasisme, dan antipragmatisme) tetap menjadi diskursus dominan dan menciptakan rezim kebenaran Orde Baru. Ideologi itu bahkan disebarkan dalam tubuh sosial dengan semakin intensif dan ekstensif.

Negara Orde Baru dalam periode 1981-1998 menunjukkan watak kekuasaan yang semakin otoriter dan militeristik. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi benar-benar dibatasi dan diawasi oleh alat-alat kekuasaan negara, baik dengan cara koersif atau memaksa (melalui lembaga militer Kopkamtib maupun peraturan kenegaraan) maupun dengan cara persuasif atau membujuk (melalui historiografi dan berbagai reproduksi kultural). Sosok negara pada periode ini adalah negara yang mahakuasa, mahamenentukan, termasuk hidup dan matinya seorang warna negara Indonesia. Inilah wacana dominan Orde Baru. Akan tetapi, ternyata sastra tidak dapat lagi dijinakkan sepenuhnya seperti yang terjadi pada periode sebelumnya (1971-1980). Sebagian karya sastra mengikuti ideologi dominan tetapi perlawanan pun dilakukan dalam beberapa karya sastra.

Menyangkut Tragedi 1965, pemerintah menciptakan sarana-sarana pengingat penting yang dimobilisasikan melalui mahakarya film Pengkhianatan G30S/PKI (1984), dua buah buku putih: Tragedi Nasional Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia (1989), dan Sejarah G30S Pemberontakan PKI (1994). Sementara itu, penataran P4 tetap dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. Dapat dikatakan bahwa ingatan tentang Tragedi 1965 memasuki wilayah ekpresi kebudayaan.

sebagai protes atas kekuasaan yang militeristik dan otoriter diberikan melalui dua novel, Anak Tanah Air Secercah Kisah (1985) dan Durga Umayi (1991).

Di tengah-tengah fokus pandangan para sastrawan pada korban-korban Tragedi 1965, terdapat dua karya sastra yang memberikan kritikan terhadap komunis dan PKI, yaitu Anak Tanah Air Secercah Kisah (1985) dan Para Priyayi (1992). Di dalam kedua karya sastra tersebut, digambarkan suasana, tindakan-tindakan, dan perlakuaan (sebagian) orang PKI yang sangat mencekam dan membatasi kebebasan individu. Dalam novel Para Priyayi (1992) bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa komunisme dan PKI merupakan sebuah sistem yang salah karena menaburkan benih-benih kekerasan yang selalu akan mengambil korban ribuan orang yang tak bersalah. ‗Pidato tiang gantungan‘ yang dilakukan

tokoh Bang Naryo seperti ingin ‗mengumumkan‘ kesalahan PKI—seperti

Bandung Bondowoso—dalam membangun dan mengembangkan ideologi komunis.

Dalam jejaring hubungan kekuasaan, terlihat dengan jelas bahwa fenomena sastra perlawanan muncul kembali di bumi Nusantara ini untuk melawan hegemoni kekuasaan. Ada tiga jenis perlawanan yang ditampilkan oleh sastra Indonesia periode 1981-1998.

Pertama, perlawanan keras, seperti yang ditunjukkan oleh Ahmad Tohari melalui trilogi Ronggeng Dukuh Paruknya, Ajib Rosidi melalui novel Anak Tanah Air Secercah Kisah, danNh. Dini melalui novel Jalan Bandungan.

Tokoh Rasus dalam Ronggeng Dukuh Paruk memutuskan keluar dari lembaga ketentaraan yang dipandangnya ‗tidak seperti Gatotkaca atau tokoh Bima dalam pewayangan‘ dan bermaksud mengambil Srintil yang gila dan menderita sebagai istrinya. Rasus akhirnya memutuskan untuk keluar dari dinas ketentaraan. Keluar dari dinas ketentaraan dan menikah dengan seorang ronggeng rakyat yang dinilai oleh Orde Baru ‗terlibat‘ dalam G30S/PKI merupakan sebuah bentuk perlawanan yang keras terhadap dominasi ideologi Orde Baru.

disindir dan disingkirkan dalam pergaulan normal. Dia pun bangkit melawan hal tersebut serta membuktikan bahwa dia mampu mendapatkan beasiswa bergengsi untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri (Belanda) dan mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai manusia normal.

Kedua, perlawanan humanistik, yang ditunjukkan oleh novel Durga Umayi karya Y.B. Mangunwijaya. Sebagaimana ciri perlawanan humanistik, selalu ada alternatif-alternatif dan pilihan-pilihan bagi subjek tanpa adanya pemaksaan kehendak dari kekuasaan. Manusia dipandang sebagai subjek yang memiliki kebebasan untuk memilih cara hidupnya sendiri. Tokoh Iin dalam Durga Umayi yang adalah seorang tokoh Gerwani dan pengurus pusat Lekra memiliki kebebasan penuh sebagai manusia untuk menjalankan kehidupannya sendiri, dan akhirnya secara bebas memilih masuk ke dalam penjara. Dia tidak dapat dipaksa dan ditindas, sekalipun dengan tipu muslihat yang licik oleh aparat negara untuk mengikuti kehendak penguasa membangun sebuah mega proyek Disneyland.

Ketiga, kompromi dengan kekuasaan, yang ditunjukkan oleh tokoh Harimurti dan Gadis Pari dalam novel Para Priyayi dan tokoh Muryati dalam Jalan Bandungan. Kedua tokoh ini sebenarnya adalah aktivis Lekra, dan menurut ‗hukum Orde Baru‘ mereka harus dipenjara atau bahkan mati dibunuh. Dalam novel ini, kedua tokoh diselamatkan oleh seorang kolonel

Angkatan Darat. Sang kolonel berpesan, ―Sekarang kau tenang-tenang saja

dan di rumah mulai mempelajari lagi Pancasila‖ (hlm. 285). Kompromi

dengan kekuasaan pun sebuah potret ketidakadilan Orde Baru yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tokoh Muryati dalam Jalan Bandungan sukses sebagai guru dan sukses pula mendapat beasiswa bergengsi –sekalipun dia istri seorang tokoh PKI—berkat kedekatannya dengan seorang anggota polisi yang memiliki jaringan yang luas dengan pemegang kekuasaan.

terdapat banyak ketidaksetujuan dan ketidaksepakatan namun tidak disertai dengan tindakan atau pemberontakan yang konkret (passive resistance).

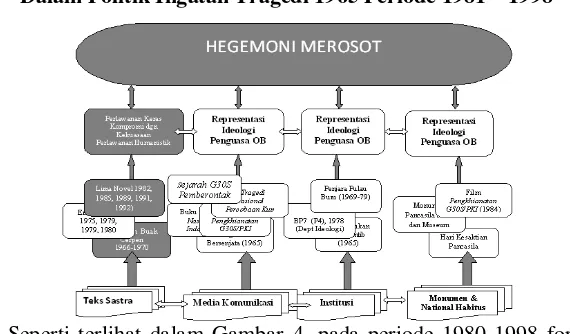

Gambar 4 Kontestasi Ideologi dan Hegemoni Dalam Politik Ingatan Tragedi 1965 Periode 1981 – 1998

Seperti terlihat dalam Gambar 4, pada periode 1980-1998 formasi-formasi diskursif tentang Tragedi 1965 semakin banyak. Penguasa Orde Baru tetap gencar melakukan mobilisasi ideologis melalui konstruksi domain-domain diskursif khusus yang meliputi: media komunikasi (terbit dua buah buku putih), penataran-penataran P4 yang dilakukan BP7 juga tetap gencar dilaksanakan. Negara masih aktif menjadi sponsor dalam pembentukan domain-domain diskursus yang merepresentasi Tragedi 1965.

Sebuah film ‗dokumenter‘ yang monumental berjudul Pengkhianatan

G30S/PKI memainkan peranan ganda. Film yang sebenarnya merupakan sebuah media komunikasi yang membawa pesan penguasa dalam periode ini dijadikan tontonan wajib seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan wajib disiarkan oleh TVRI. Karena itu, film ini pun memainkan peran baru sebagai salah satu ritus di dalam national habitus Orde Baru.