A. Latar Belakang

Suatu fenomena menarik yang terjadi dalam pelaksanaan upacara ngaben adalah digunakannya têtabuhan dan têtêmbangan dalam prosesi upacaranya. Istilah têtabuhan yang digunakan dalam tulisan ini, menunjuk pada bunyi-bunyian yang dihasilkan dari memukul (menabuh) alat-alat musik/gamelan. Secara bentuk, bunyi-bunyian yang dihasilkan dapat digolongkan ke dalam bentuk musik instrumental. Oleh karena itu, dalam tulisan ini istilah têtabuhan digunakan untuk menyebutkan musik-musik instrumental yang digunakan dalam upacara ngaben.

Istilah têtêmbangan menunjuk arti têmbang sebagai lagu,1

merupakan perwujudan rasa indah seseorang dalam jalinan melodi, ritme, dan harmoni yang menggunakan laras pelog dan

slendro.2 Istilah têmbang biasa dipakai untuk menyebut semua

jenis suara vokal (Bali) seperti kakawin, kidung, pupuh,

gagêndingan, dan yang lainnya.3 Istilah têmbang identik dengan sêkar, sehingga dikenal pembagian têmbang di Bali menjadi sêkar

1I Wayan Warna, Ida Bgs. Gd. Murdha, I Wayan Weta, Kamus Bali

Indonesia (Denpasar: Dinas Pengajaran Propinsi Daerah Tingkat I Bali, 1978),

579.

2I Made Bandem, Wimba Tembang Macapat Bali (Denpasar: Cipta Budaya

Bali, 1998), 1.

3I Made Bandem, Ensiklopedi Gambelan Bali (Denpasar: Proyek

rare, sêkar alit, sêkar madya, dan sêkar agung untuk menyebut

lagu anak-anak/gagêndingan, pupuh, kidung, dan kakawin.4

Ada beberapa jenis têtabuhan yang digunakan dalam rangkaian upacara ngaben, yaitu: balaganjur, angklung, gênder

wayang, gambang, sêlonding, gong gêde, dan gamêlan gong (gong kêbyar). Sementara itu, dari empat jenis têtêmbangan yang ada di

Bali yaitu: gagêndingan, pupuh/macapat, kidung, dan kakawin,5

tiga di antaranya yaitu pupuh/macapat, kidung, dan kakawin biasa digunakan dalam upacara ngaben.

Penyajian têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara

ngaben memunculkan berbagai suasana dalam prosesi upacara

tersebut, seperti suasana religius, magis, ramai, dan meriah6 yang

dihasilkan oleh sajian têtabuhan, di samping suasana religius, pasrah, sedih menyayat hati yang dihasilkan oleh sajian

têtêmbangan. Dipandang dari suasana yang dimunculkan, maka

sangat wajar bila sebagian masyarakat, apalagi masyarakat yang berasal dari luar Bali, bertanya-tanya mengapa têtabuhan yang keras menghentak-hentak seperti tercermin pada karakter musikal

balaganjur digunakan dalam upacara ngaben yang bersuasanakan

4I Wayan Dibia, Selayang Pandang Seni Pertunjukan Bali (Bandung:

Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 1999), 89-99.

5I WM Aryasa, Komang Astita, I Nyoman Rembang, I Wayan Beratha, I Gst.

Ag. Ngr. Supartha, I Gst. Bagus Arsadja, Ida Bagus Oka Windhu, dan I Wayan Simpen, Pengetahuan Karawitan Bali (Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Pengembangan Kesenian Bali, 1984/1985), 12.

6Made Kembar Kerepun, Kelemahan dan Kelebihan Manusia Bali (Otokritik)

sedih berkabung, bukankah vokal yang menimbulkan suasana sedih menyayat hati yang lebih sesuai dengan upacara ngaben. Terlepas dari suasana yang dihasilkan, pada kenyataannya

têtabuhan dan têtêmbangan yang disajikan secara simultan

sampai saat ini tetap bertahan dan digunakan oleh masyarakat Bali ketika melangsungkan ritual kematian. Dalam pelaksanaan upacara ngaben, apalagi ngaben madya dan utama, dapat dipastikan bahwa têtabuhan dan têtêmbangan hadir di dalamnya. Dengan kata lain, belum pernah ditemukan prosesi upacara

ngaben di Bali tanpa diiringi oleh têtabuhan dan atau têtêmbangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa têtabuhan dan têtêmbangan digunakan dalam upacara ngaben?

Jawaban dari pertanyaan ini penting untuk diungkap, karena diduga kuat bahwa ada konsep musik yang terkandung di balik sajian têtabuhan dan têtêmbangan yang berkorelasi dengan pelaksanaan upacara ngaben yang sangat penting untuk diformulasikan dan diinformasikan.

Têtabuhan yang dimainkan dalam upacara ngaben biasa

juga disajikan dalam konteks upacara yajña lainnya seperti

odalan, pawiwahan, potong gigi (masangih), dan pacaruan.

Bahkan têtabuhan itu biasa pula disajikan dalam peristiwa-peristiwa sekuler seperti dalam festival seni, konser karawitan,

ujian seni pertunjukan, serta apresiasi seni pertunjukan.7 Gong kêbyar misalnya, ansambel yang sangat fleksibel ini sering

dimainkan dalam konteks upacara yajña di samping disajikan dalam peristiwa-peristiwa sekuler seperti festival gong kêbyar dengan menyajikan gending-gending kreasi baru pakêbyaran, mengiringi tari kêbyar, disajikan dalam bentuk sandyagita, dan lain-lainnya. Contoh lainnya adalah ansambel sêlonding. Ansambel yang biasa disajikan dalam upacara Aci Kasa dan Aci Sambah di Tenganan Karangasem Bali ini, berkembang di kabupaten-kabupaten lainnya di Bali termasuk disajikan dalam upacara

ngaben. Bahkan, ansambel ini tidak saja dimainkan dalam

konteks upacara ritual, melainkan juga dipakai sebagai media kreativitas dalam membuat komposisi. Tidak jarang ditemukan gamelan sêlonding yang disajikan dalam event-event festival baik bertaraf lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, bermunculan karya-karya baru dengan menggunakan gamelan

sêlonding. Demikian juga halnya dengan têtêmbangan seperti macapat/pupuh, kidung, dan kakawin, di samping sering disajikan

dalam konteks upacara yajña biasa juga ditemukan dalam sajian seni pertunjukan seperti arja atau dipadukan dengan kesenian

genjek. Dengan demikian, jika dipandang dari segi tekstual, ada

7I Wayan Senen, “Bunyi-bunyian Pancagita dalam Upacara Odalan di

Kabupaten Karangasem Bali” (Disertasi sebagai bagian dari syarat untuk mencapai gelar doktor pada Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Universitas Gadjah Mada, 2013), 2.

ketidakjelasan antara têtabuhan dan têtêmbangan yang disajikan dalam upacara ngaben dengan yang disajikan dalam upacara

yajña lainnya atau dengan yang disajikan dalam

peristiwa-peristiwa sekuler. Oleh karena itu, kajian tekstual têtabuhan dan

têtêmbangan dalam konteks upacara ngaben yang dihadirkan

secara bervariasi sangat penting untuk dilakukan, untuk mengetahui hubungan dan keterkaitan antara têtabuhan dan

têtêmbangan dengan rangkaian prosesi upacara ngaben.

Pada saat ini, penyajian têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben semakin semarak di Bali. Penggunaannya tidak saja meningkat dari segi kuantitasnya, melainkan juga semakin baik dari sisi kualitasnya. Secara kuantitas, ansambel-ansambel tersebut tidak sulit untuk ditemukan di banjar-banjar atau di desa-desa di Bali. Seperti di Kecamatan Abiansemal, hampir setiap desa mempunyai minimal gamelan gong kêbyar, gênder wayang, dan balaganjur, bahkan di satu desa yang terdiri dari empat

banjar misalnya, masing-masing banjar memiliki ansambel

tersebut. Demikian pula dengan têtêmbangan, masing-masing desa di Abiansemal memiliki organisasi yang bergerak dalam mengurus têtêmbangan (dharmagita) yang disebut sêka santi. Organisasi yang bergerak di bidang têtabuhan (sêka gong) dan

têtêmbangan (sêka santi) setiap saat secara rutin dan terus

di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, sangat wajar apabila secara kuantitas dan kualitas sajian têtabuhan dan

têtêmbangan dalam konteks upacara yajña juga semakin

meningkat.

Namun demikian, peningkatan kuantitas dan kualitas sajian

têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben tidak berjalan

beriringan dengan pemahaman masyarakat tentang makna yang terkandung dalam sajian têtabuhan dan têtêmbangan. Dalam konteks upacara yajña, masih banyak umat Hindu yang kurang memahami arti dan makna upacara yajña dengan baik. Ritual agama Hindu ditampilkan bagaikan festival yang banyak menyimpang dari konseptualnya yang berdasarkan sastra drêsta. Padahal, jika upacara dilakukan pada tingkat hura-hura tanpa bobot spiritual dan sosial, maka disinyalir kebudayaan Bali akan semakin merosot kehilangan nyawanya berupa spiritualitas Hindu.8 Senada dengan hal tersebut, I Wayan Jendra juga

mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Hindu di Bali telah melaksanakan bhakti dan karma marga-nya dengan cukup bagus, tetapi masih terasa bahwa pelaksanaannya kurang diimbangi dengan peningkatan pemahaman filsafat atau jnana marga. Padahal, dalam pelaksanaan upacara yajña, pemahaman antara filsafat (tatwa), etika (susila), dan upacara (acara) seyogyanya

8I Ketut Wiana, Mengapa Bali Disebut Bali? (Surabaya: Pāramita, 2004),

berjalan seimbang penuh keserasian dan keharmonisan.9

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Hindu di Bali belum mengetahui dan memahami makna têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben. Sementara itu, persoalan makna sangat penting untuk diketahui jika masyarakat ingin persembahan yang dilakukan tidak menjadi persembahan yang hambar. Kitab suci Manawa Dharmasastra III, 97, menyebutkan bahwa persembahan yang dilakukan tanpa diketahui maknanya adalah sia-sia.10 Bahkan, Wiana mengatakan

pada zaman modern ini, semakin tampak bahwa arah pemikiran manusia dalam mengantarkan hidupnya semakin menuju pada suatu pemikiran untuk mencari arti dan makna. Segala sesuatu yang tidak jelas arti dan maknanya akan diubah atau bahkan ditinggalkan.11

Dengan demikiam ada tiga hal pokok yang dikaji dalam penelitian ini yaitu konsep musik yang terkandung dalam

têtabuhan dan têtêmbangan dikaitkan dengan penggunaannya

dalam prosesi upacara ngaben, aspek teks dan konteks têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben, serta makna têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben. Ketiga hal tersebut di

9I Wayan Jendra, Kidung Suci (Bahasa yang Efektif dan Efisien pada

Jaman Kali) (Surabaya: Pāramita, 1998), 2.

10G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, Manawa Dharmasastra (Surabaya:

Pāramita, 2010), 115.

11Ketut Wiana, Bagaimana Umat Hindu Menghayati Tuhan (Jakarta:

atas belum pernah dikaji secara mendalam oleh para peneliti terdahulu. Oleh karena itu, ketiga hal tersebut sangat penting untuk dikaji dan diungkap sehingga formulasi dan informasinya dapat diketahui oleh masyarakat terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, tiga permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa têtabuhan dan têtêmbangan digunakan dalam rangkaian upacara ngaben di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali?

2. Bagaimana aspek tekstual têtabuhan dan têtêmbangan dalam konteks upacara ngaben dihadirkan secara variatif di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali?

3. Apa makna têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara

ngaben?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian berjudul “Têtabuhan dan Têtêmbangan dalam Upacara Ngaben di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali” ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui konsep musikal têtabuhan dan têtêmbangan yang disajikan dalam upacara ngaben. Hal ini penting

dilakukan untuk mengungkap alasan mengapa têtabuhan dan têtêmbangan digunakan dalam upacara ngaben.

2. Mendeskripsikan dan menginvestigasi têtabuhan dan

têtêmbangan yang digunakan dalam upacara ngaben secara

tekstual, serta mencari relasi antara kedua elemen tersebut yaitu musik dan upacara secara kontekstual

3. Memberi pemaknaan terhadap têtabuhan dan têtêmbangan yang disajikan dalam upacara ngaben di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali. Makna tersebut nantinya dapat digunakan untuk melihat konsep kematian dalam agama Hindu yang tercermin pada penggunaan musik dalam upacara.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan manfaat tertentu. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diraih melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa sebagai sumbangan ilmu pengetahuan di bidang kebudayaan khususnya kesenian. 2. Terhadap bidang ilmu etnomusikologi, penelitian ini

diharapkan dapat memberi sumbangan dokumentasi dan informasi tentang têtabuhan dan têtêmbangan yang

disajikan dalam upacara ngaben di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali.

3. Bagi masyarakat Bali khususnya, penelitian ini diharapkan dapat mempertebal keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas upacara ngaben, terutama persembahan dari sisi musikal (têtabuhan dan têtêmbangan) yang tidak sekedar sebagai bunyi melainkan sebagai persembahan yang penuh makna dan mengandung tujuan tertentu.

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi peneliti selanjutnya terutama yang ingin mendalami

têtabuhan dan têtêmbangan dalam konteks upacara ngaben.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas

têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben di Bali secara

spesifik. Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas kedua sisi objek tersebut (têtabuhan atau têtêmbangan di satu sisi dan ritual kematian di sisi lainnya) secara terpisah. Beberapa buku tersebut dapat dipaparkan secara ringkas sebagai berikut.

Buku yang disusun oleh Colin McPhee pada tahun 1966 diberi judul Music in Bali: A Study in Form and Instrumental

beberapa ansambel yang ada di Bali termasuk di dalamnya gênder

wayang, gamelan angklung, dan gambang. Penjelasan tentang gênder wayang lebih difokuskan pada gênder wayang sebagai

pengiring pertunjukan wayang kulit. Sementara penjelasan tentang angklung dan gambang lebih difokuskan pada instrumentasi dan aspek musikologinya. Buku ini belum membahas ketiga ansambel tersebut secara kontekstual, khususnya berkaitan dengan upacara ngaben.

Buku lainnya adalah penelitian tentang balaganjur yang ditulis oleh Michael B. Bakan tahun 1999 berjudul Music of Death

and New Creation: Experiences in the World of Balinese Gamelan Beleganjur. Buku ini terdiri dari sembilan bab yang dikelompokkan

ke dalam empat bagian. Bagian-bagian dari buku ini diberi judul sesuai dengan nama bagian gending dalam pertunjukan kontes

balaganjur yaitu awit-awit, kawitan, pangawak, dan pangecet. Awit-awit merupakan bagian introduksi sebagai pengantar.

Selanjutnya bagian kawitan menjelaskan musik balaganjur secara etnografis yang dituangkan dalam bab 1 sampai bab 4; bagian

pangawak memuat bab 5 dan 6 berisi diskusi dan interpretasi

tentang balaganjur dalam konteks lomba balaganjur dan munculnya kelompok-kelompok balaganjur perempuan; dan tiga bab berikutnya yaitu bab 7 sampai 9 sebagai bagian pangecet menjelaskan balaganjur sebagai dasar studi eksperimental, studi

refleksif diri mengenai pengalaman dan pembelajaran musik antar budaya.12

Buku tersebut juga menjelaskan tentang balaganjur dalam konteks pelaksanaan upacara yajña seperti dalam konteks pitra

yajña (ngaben dan mêmukur), bhuta yajña dalam upacara mêcaru

yaitu ritual untuk ketenangan dan pengusiran roh-roh jahat. Di samping itu, balaganjur dalam konteks tawur agung dan ngêrupuk, serta balaganjur dalam konteks upacara dewa yajña meliputi

balaganjur dalam prosesi mêlis/mêkiis dan odalan juga dibahas

dalam buku tersebut.

Kehadiran musik dalam kebanyakan upacara yajña dipandang secara estetis dan fungsional memegang peranan yang penting, di samping sebagai persembahan untuk kekuatan-kekuatan supranatural. Dalam konteks ngaben terutama pada prosesi ke kuburan, balaganjur melalui karakter musikalnya yang keras, rame, dan menghentak-hentak dipandang dapat memberikan energi, membangkitkan semangat bagi orang-orang yang terlibat dalam prosesi tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap tentang balaganjur dalam konteks upacara maupun yang diolah sebagai komposisi kreasi baru untuk disajikan dalam rangka kontes balaganjur. Namun demikian,

12Michael B. Bakan, Music of Death and New Creation: Experiences in the

World of Balinese Gamelan Beleganjur (Chicago and London: The University of

pembahasan balaganjur dari sisi musikal secara spesifik dan maknanya yang berkaitan dengan upacara ngaben belum dibahas dalam buku ini.

Keberadaan gamelan dalam prosesi upacara Hindu juga diteliti oleh I Ketut Donder yang hasilnya dituangkan ke dalam buku yang diterbitkan tahun 2005 berjudul Esensi Bunyi Gamelan

dalam Prosesi Upacara Hindu: Perspektif Filosofis-Teologis, Psikologis, Sosiologis, dan Sains. Wilayah penelitiannya adalah di

kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan fokus penelitian pada gamelan gong (gong kêbyar) yang ada di kota tersebut.

Secara teologis dan filosofis dikatakan bahwa setiap vibrasi gelombang bunyi yang dihasilkan oleh setiap bilah daun gamelan, dapat dipandang sebagai sebuah mantram atau suara puja yang dengan tepat menuju kepada salah satu ista dewata. Gamelan digunakan sebagai sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan ista dewata yang diharapkan dapat membawa anugerah bagi manusia.

Gamelan juga berpengaruh secara psikologis terhadap umat Hindu yang hadir dalam sebuah ritual, yaitu dapat menurunkan frekuensi gelombang otak (pikiran) sampai pada tingkat alpha sehingga dapat melaksanakan ritual dengan baik. Lebih luas dikatakan bahwa bunyi gamelan memiliki efek psikologis untuk kesehatan, serta kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Sementara secara sosiologis, aktivitas latihan dan penyajian gamelan dapat dijadikan sebagai media komunikasi sosial, dapat melahirkan sifat dan sikap kedewasaan sosial, kesetiakawanan, kepedulian, tanggungjawab, serta sikap sosial lainnya.13 Berkaitan

dengan upacara pitra yajña, bunyi gamelan dipandang sebagai persembahan kepada pitara untuk menciptakan nuansa sedemikian rupa agar pitara dapat melupakan kelekatannya pada dunia material.14 Penelitian ini tidak membahas secara khusus

tentang têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben.

Penelitian lainnya tentang musik dalam upacara ngaben adalah penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Cau tahun 2006 berjudul “Prosesi Musik dalam Upacara Ngaben di Bali”. Dalam penelitian ini digambarkan bahwa ketika upacara ngaben berlangsung terutama pada acara pemberangkatan jenazah dari rumah duka menuju setra/kuburan tempat pembakaran jenazah disertai dengan musik yang terlibat di dalamnya seperti

balaganjur, angklung, gênder wayang, dan kakawin yang

dipandang sebagai sebuah prosesi musik. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif tentang musik-musik tersebut di atas dan fungsinya dalam upacara ngaben. Pembahasan tentang têtabuhan dan têtêmbangan dalam penelitian ini masih perlu dipertajam

13I Ketut Donder, Esensi Bunyi Gamelan dalam Prosesi Ritual Hindu:

Perspektif Filosofis-Teologis, Psikologis, Sosiologis, dan Sains (Surabaya:

Pāramita, 2005), 157-161.

terutama tentang kaitannya dengan upacara dan kajian makna yang terkandung di dalamnya.

Pustaka lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Senen pada tahun 2013 berjudul “Bunyi-bunyian

Pancagita dalam Upacara Odalan di Kabupaten Karangasem Bali”.

Penelitian yang dikerjakan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat S-3 pada Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Universitas Gadjah Mada ini membahas bunyi-bunyian pancagita meliputi mantra, gênta,

kulkul, têmbang, dan têtabuhan yang disajikan dalam upacara odalan.15 Beberapa hal yang dibahas adalah aspek teks dan

konteks bunyi-bunyian pancagita, faktor pendorong munculnya suasana ramai dan meriah pada bunyi-bunyian pancagita, ciri-ciri penggunaan bunyi-bunyian pancagita, dan makna bunyi-bunyian

pancagita dalam upacara odalan. Sesuai dengan judul penelitian,

walaupun têtabuhan dan têmbang dibahas dalam penelitian ini, namun konteks pembahasannya adalah dalam peristiwa upacara

odalan di Karangasem Bali, sehingga wajar apabila têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben tidak dibahas dalam

penelitian ini.

Pustaka berikutnya adalah buku yang berkaitan dengan

têtêmbangan, di antaranya memuat informasi tentang kakawin

15Senen, 2013, 30.

yang dapat ditemukan dalam laporan penelitian berjudul ”Penuntun Pelajaran Kakawin”, yang dikerjakan oleh I G.B. Sugriwa tahun 1977. Dalam laporan penelitian itu dibahas tentang empat jenis têmbang di Bali yaitu gagêndingan, pupuh,

kidung, dan kakawin, di samping bermacam-macam kata dalam

bahasa Kawi dan Bali (warnnaning kruna), disertai 31 contoh petikan kakawin.

Aturan pupuh yang meliputi pada (banyaknya bilangan suku kata dalam satu kalimat) dan lingsa (perubahan suara vokal pada tiap-tiap akhir kalimat) juga dijelaskan dalam buku tersebut. Selain itu, dijelaskan bahwa kidung mempunyai bentuk dan ciri-ciri hampir mirip dengan pupuh, namun berbeda dari sisi penyajiannya. Dilihat dari pola penyajiannya, kidung terdiri dari

kawitan (introduksi) dua bait, dilanjutkan dengan pamawak

(batang tubuh berukuran pendek) dua bait dan panawa (batang tubuh berukuran panjang) dua bait yang dimainkan secara berulang-ulang silih berganti hingga selesai satu babak cerita.

Lebih lanjut dijelaskan, aturan-aturan yang mengikat

kakawin meliputi wrtta matra. Wrtta yaitu banyaknya bilangan

suku kata dalam tiap carik (baris). Jumlah carik dalam tiap-tiap-tiap pada (bait) dalam bentuk kakawin pada umumnya adalah empat carik, kecuali Rahi-tiga atau Utgata-Wisama yang hanya terdiri dari tiga carik. Jumlah suku kata (wrtta) dalam carik

satu dan carik lainnya dalam satu bait kakawin adalah sama.

Matra adalah syarat letak guru (suara panjang) dan laghu (suara

pendek) dalam tiap-tiap wrtta. Perbedaan letak guru-laghu dalam tiap-tiap wrtta menunjukkan nama dan irama guru-laghu

kakawin. Artinya, walaupun jumlah wrtta (suku kata) dalam

tiap-tiap carik (baris) dalam kakawin sama, namun letak guru-lagunya berbeda, maka berbeda pula nama dan irama guru-laghu kakawin itu. Beberapa petikan kakawin yang biasa digunakan dalam prosesi upacara ngaben adalah wirama Indra Wangsa, Girisa, dan

Sikarini.16 Namun demikian, kakawin yang digunakan dalam

upacara ngaben beserta makna yang dikandung di dalamnya belum dibahas dalam penelitian ini.

Tulisan tentang têmbang macapat dapat ditemukan dalam buku yang disusun oleh I Made Bandem berjudul Wimba Têmbang

Macapat Bali yang diterbitkan oleh Cipta Budaya Bali tahun 1998.

Dalam buku tersebut dijelaskan, bahwa têmbang macapat yang sering disebut pula pupuh macapat merupakan suatu bentuk lagu dalam karawitan Bali yang terikat oleh hukum guru wilang dan

pada lingsa. Selain itu, dijelaskan pula tentang sejarah têmbang macapat, ciri-ciri têmbang macapat, fungsi têmbang macapat, laras

yang digunakan, syarat-syarat seorang panêmbang, dan ungkapan musikal dalam têmbang, dilengkapi dengan lampiran yang

16I G.B. Sugriwa, “Penuntun Pelajaran Kakawin” Laporan Penelitian

memuat contoh-contoh têmbang. Ketika menjelaskan tentang

têmbang sebagai ungkapan musikal, Bandem menganalisis wirama Indrawangsa, petikan dari kakawin Arjuna Wiwaha yang

terdapat pada pupuh XIII bait pertama yang digunakan dalam prosesi upacara pemakaman. Analisnya didasarkan pada pengamatan nada dominan (tonika lagu) pada wirama

Indrawangsa dan syairnya. Dikatakan bahwa nuansa sedih yang

ditimbulkan dari penggunaan laras slendro dan syair wirama

Indrawangsa sangat tepat sebagai ekspresi sedih untuk mengiringi

prosesi upacara pemakaman atau pembakaran mayat.17 Informasi

ini penting untuk dijadikan pijakan dalam mengamati

têtêmbangan dalam upacara ngaben.

Pustaka berikutnya adalah buku yang disusun oleh I Made Surada tahun 2006 berjudul Dharmagita: Kidung Panca Yajña,

Beberapa Wirama, Sloka, Phalawakya, dan Macêpat. Pada Bab V

buku tersebut dimuat tentang dharmagita yang digunakan dalam upacara pitra yajña. Pembahasannya dibagi ke dalam dua kelompok yaitu dharmagita untuk sawa wêdana dan dharmagita untuk atma wêdana. Disesuaikan dengan prosesi/tahapan upacaranya, ada sembilan dharmagita untuk sawa wêdana diantaranya: dharmagita pada waktu nêdunang layon (mengangkat jenazah) ketika akan dimandikan, dharmagita pada waktu

memandikan jenazah, ketika ngaskara, pamêrasan, mengantar jenazah ke kuburan, saat menguburkan jenazah, saat membakar jenazah, pada waktu ngareka, dan dharmagita pada waktu

nganyut. Ketika upacara atma wêdana berlangsung, ada lima

kelompok nyanyian/vokal sebagai pengiring tahapan kegiatan upacara, yaitu: dharmagita pada waktu ngangget don bingin (memetik daun beringin), pada waktu ngêning (memohon air suci), saat membakar puspa/sêkah, ketika nyêgara gunung, dan pada waktu upacara mamukur. Buku tersebut memberikan gambaran bahwa ada keterkaitan antara têtêmbangan yang dilantunkan dengan tahapan upacara. Namun demikian, bagaimana keterkaitan antara keduanya dan makna apa yang terkandung di dalam têtêmbangan tersebut belum dikupas secara mendalam.

Ritual kematian di Bali telah lama menjadi kajian menarik bagi para peneliti terdahulu, antara lain: S. Swarsi, Ida Bagus Putu Purwita, Wayan Geria, Ida Bagus Triguna, dan I Ketut Darmana, tentang Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah

Bali yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah tahun 1985. Hasil penelitian ini memberikan gambaran secara deskriptif tentang upacara tradisional kematian sebagai kegiatan sosialisasi. Upacara kematian di Bali diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: upacara kematian golongan Bali

Dataran, termasuk di dalamnya golongan pande, pasek, bujangga,

wesia, ksatria, dan brahmana; dan upacara kematian golongan Bali Aga (masyarakat Tenganan dan Trunyan). Dalam buku

tersebut dijelaskan pula tentang maksud dan tujuan mengadakan upacara, persiapan upacara, jalannya upacara, lambang-lambang dan makna yang terkandung dalam upacara, serta upacara sebagai kegiatan sosialisasi pada pelaksanaan upacara kematian masing-masing golongan tersebut. Sisi musikal yang terdapat dalam rangkaian upacara kematian di Bali tidak dibahas dalam buku ini.

Sumber lain berkaitan dengan ritual kematian di Bali adalah buku yang ditulis oleh Ida Bagus Putu Purwita tahun 1989/1990 berjudul Upacara Ngaben. Dalam tulisannya, Purwita menjelaskan tentang pengertian, landasan sastra, serta tujuan dilakukan upacara ngaben. Jenis-jenis upacara ngaben terdiri dari

sawaprateka alit, sawaprateka madya, sawaprateka utama,

upacara ngaben Kusapranawa, Toyapranawa, Swasthagêni, dan

Swasthabangbang, dibahas dalam buku ini. Di samping itu, juga

diungkap tentang simbolisasi dan makna yang terkandung dalam upacara ngaben. Namun demikian, têtabuhan dan têtêmbangan yang terkait dengan rangkaian pelaksanaan upacara tidak dikemukakan dalam buku ini.

Ketika seseorang menghembuskan nafas terakhirnya, atma atau rohnya telah meninggalkan tubuh atau badan kasarnya, maka orang tersebut dikatakan telah meninggal dan tubuhnya disebut dengan jenazah (dalam bahasa Bali: layon). Upacara

ngaben sangat erat kaitannya dengan tata cara mengurus

jenazah/layon. Penelitian yang mengupas hal tersebut adalah penelitian Ngurah Nala tahun 2001 berjudul Upacara Nyiramang

Layon: Upacara Memandikan Jenazah Umat Hindu di Bali. Dalam

bukunya, Nala melampirkan wirama Girisa (salah satu nama

wirama dalam vokal Bali) yang dilantunkan sewaktu menurunkan

jenazah dari bale sêmanggen ke pêpaga. Namun demikian, sesuai dengan judul penelitiannya, jelas bahwa penelitian di atas tidak menjadikan têtabuhan dan têtêmbangan sebagai fokus penelitiannya.

Informasi tentang pitra yajña dapat ditemukan dalam tulisan Ida Ayu Putu Surayin berjudul Seri V Upakara Yajña Pitra

Yajña yang diterbitkan oleh Pāramita tahun 2002. Dalam

tulisannya, Surayin lebih berkonsentrasi pada pembahasan tentang sarana perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

pitra yajña dan upakara atau bantên (sesajen) yang berkaitan

dengan pelaksanaan pitra yajña. Sesuai dengan judulnya, dalam buku ini tidak dibahas tentang têtabuhan dan têtêmbangan yang terkait dengan upacara ngaben.

Berbeda dengan penulis sebelumnya, I Ketut Wiana dalam buku yang diterbitkan oleh Pāramita tahun 2004 berjudul Makna

Upacara Yajña dalam Agama Hindu II, mengkaji arti dan makna

simbolis dalam upacara pitra yajña. Di dalamnya dijelaskan tentang arti dan makna simbolis upacara ngaben, makna upacara

ngaskara (upacara pensucian atma menuju kedudukan yang lebih

suci secara ritual) dan makna prosesi pamralina dalam upacara

ngaben. Arti dan makna yang terkandung dalam sarana

perlengkapan upacara ngaben seperti kajang, wadah, dan naga

banda juga diungkap.

Kajang adalah sarana upacara terbuat dari kain putih

berukuran kurang lebih satu setengah meter bertuliskan aksara suci yang disebut aksara modre dan aksara swalalita yang diletakkan di atas jazad orang yang diaben. Dilihat dari penggunaan aksaranya, kajang adalah simbol dari bhuwana alit dan bhuwana agung sebagai badan suci pengganti badan yang sudah rusak (jenazah). Diharapkan dengan badan suci itu atman dapat mencapai Brahman. Sarana lainnya, wadah adalah sarana upacara yang dipakai untuk mengusung jenazah dari rumah duka ke kuburan, sedangkan naga banda merupakan sarana upacara

melepaskan atman dari ikatan bumi atau dunia ini.18 Arti dan

makna simbolis dalam upacara pitra yajña dijelaskan oleh Wiana secara gamblang. Namun demikian, têtabuhan dan têtêmbangan yang hadir dalam prosesi upacara belum disentuh dalam buku tersebut.

Pitra yajña adalah salah satu bagian upacara yang termasuk

dalam Panca Yajña. Buku yang disusun oleh I Wayan Suarjaya, Ida Bagus Putu Supriadi, I Kadek Sanjana Duaja, Dewa Ayu Kusumaningrat, Putu Sujana, Ketut Wiriani, dan Ida Ayu Sri Sthiti, berjudul Panca Yajña yang diterbitkan oleh Widya Dharma tahun 2008, membahas tentang upacara pitra yajña dalam salah satu babnya. Pembahasannya berkaitan dengan pengertian pitra

yajña, prosesi menitip di gêni, pêrtiwi, ngêlungah, dan kêruron,

sarana upacara dan bantên, prosesi ngringkês (memandikan jenazah), prosesi di kuburan, dan pemberangkatan peti jenazah. Walaupun dijelaskan tentang prosesi upacaranya, namun

têtabuhan dan têtêmbangan yang hadir dalam prosesi tersebut

lepas dari pengamatannya.

Pustaka lainnya adalah buku yang ditulis tahun 2008 oleh S. Swarsi berjudul Upacara Maprateka Layon: Sarana Sosialisasi

dan Enkulturasi Nilai Luhur Budaya. Dalam buku tersebut Swarsi

melampirkan vokal yang dipakai dalam prosesi upacara pitra

18I Ketut Wiana, Makna Upacara Yajña dalam Agama Hindu II (Surabaya:

yajña. Namun demikian, belum ada penjelasan secara lebih detail

tentang vokal tersebut, apalagi berkaitan dengan makna yang terkandung di dalamnya.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan upacara ngaben adalah penelitian yang dilakukan oleh I Gde Wayan Soken Bandana dan kawan-kawan berjudul Bahasa, Aksara, dan Sastra

Bali dalam Wacana Seremonial Kematian yang diterbitkan oleh

Cakra Press tahun 2012. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang bahasa, aksara, dan sastra berkaitan dengan bentuk, fungsi, dan maknanya dalam wacana seremonial kematian.

Berdasarkan aspek sosiolinguistik atau pemakaian bahasa, dijelaskan bahwa bahasa yang digunakan dalam wacana seremonial kematian di Bali adalah bahasa Sanskerta, Jawa Kuna, dan bahasa Bali. Bahasa yang digunakan, apabila ditinjau dari struktur sintaksis atau kalimatnya, dibedakan menjadi kalimat perintah, berita, dan tanya. Berdasarkan struktur aksaranya, wacana seremonial kematian dibangun oleh aksara suci yaitu

wijaksara dan modre. Aksara tersebut memiliki makna pemujaan

kepada Tuhan, purusa dan pradana, tri murti, panca dewata, dan

dewata nawa sanga, serta mengandung makna permohonan

untuk mendapatkan kesucian, mencapai kehidupan abadi, mendapat perlindungan Tuhan, dan kembali ke alam asal. Berkaitan dengan sastranya, Soken dan kawan-kawan mengamati

diksi atau pilihan kata yang dipakai dalam salah satu karya sastra yaitu kakawin yang digunakan dalam seremonial kematian. Menurutnya, kakawin yang digunakan adalah beberapa penggalan

kakawin yang liriknya memperlihatkan diksi yang mengandung

suasana kematian, kesedihan, mengacu pada dewasa

(waktu/baik-buruknya hari) yang ideal untuk melaksanakan ritual kematian, serta mengenai perpisahan dan perjalanan roh menuju nirwana.19 Walaupun ada penjelasan kakawin, namun aspek

musikologis berkaitan dengan lagu atau melodinya tidak dibahas, serta têtabuhan yang digunakan dalam seremonial kematian sama sekali tidak disinggung dalam penelitian tersebut.

Selain penelitian di atas, Ni Nyoman Kebayantini mengamati kecenderungan komodifikasi upacara ngaben yang dilaksanakan di Gêrya Tamansari Lingga, Kelurahan Banyuasri, Kabupaten Buleleng, Bali. Hasil penelitian yang dilakukan Kebayantini yang awalnya untuk kepentingan disertasi telah diterbitkan dalam bentuk buku oleh Udayana University Press tahun 2013 dengan judul Komodifikasi Upacara Ngaben di Bali. Dalam bukunya dikatakan bahwa di Gêrya Tamansari Lingga sudah terjadi komodifikasi paket-paket upacara keagamaan, termasuk di dalamnya upacara ngaben. Upacara ngaben yang diamati adalah

19I Gde Wayan Soken Bandana, I Wayan Tama, I Nengah Sukayana, Ida

Bagus Ketut Maha Indra, dan Ida Ayu Mirah Purwiati, Bahasa, Aksara, dan

Sastra Bali dalam Wacana Seremonial Kematian (Denpasar: Cakra Press, 2012),

upacara ngaben gotong royong, sebuah wacana upacara ngaben yang diproduksi oleh sulinggih Gêrya Tamansari Lingga. Dalam praktiknya, upacara ngaben gotong royong diproduksi oleh produsen dalam hal ini sulinggih Gêrya Tamansari Lingga, untuk kepentingan para sisya atau umat secara umum sebagai konsumennya. Setelah membayar sesuai dengan biaya yang ditentukan pihak produsen, konsumen hanya tinggal mengonsumsi atau mengikuti pelaksanaan upacara ngaben tanpa harus ikut serta menyiapkan segala sesuatunya. Beberapa hal yang dibahas dalam buku tersebut adalah bentuk komodifikasi upacara ngaben di Singaraja, faktor-faktor penyebab terjadinya komodifikasi upacara ngaben, dan makna komodifikasi upacara

ngaben.20

Ada tiga faktor penyebab terjadinya komodifikasi yang dijelaskan dalam buku tersebut, yaitu: (1) faktor habitus, yakni kebiasaan orang Bali Hindu melaksanakan upacara ngaben karena dalam struktur kognitifnya tersimpan pandangan dan kepercayaan bahwa ngaben adalah upacara kematian sebagai simbolisasi penyucian atman serta sebagai bentuk sradha-bhakti kepada orang tua/leluhur yang telah meninggal; (2) faktor modal, yaitu modal budaya dan simbolik yang hanya dikuasai oleh golongan Brahmana di Gêrya, diperkuat dengan ketidakmampuan

20Ni Nyoman Kebayantini, Komodifikasi Upacara Ngaben di Bali (Denpasar:

masyarakat untuk melangsungkan upacara ngaben secara mandiri atau bersama keluarga karena kesibukan di ranah lain sebagai manusia modern, dan (3) komodifikasi terjadi karena kedua faktor penyebab sebelumnya berakumulasi, yang umumnya terjadi di seluruh Bali.

Berkaitan dengan makna, dikemukakan bahwa makna komodifikasi upacara ngaben antara lain bermakna pendalaman nilai-nilai religius, pelemahan tradisi, egalitarian, efisiensi, kesejahteraan, estetik, dan makna pencitraan. Ngaben gotong royong menjadi satu fenomena, di samping pelaksanaan upacara

ngaben secara konvensional. Oleh karenya, menurut Kebayantini

keduanya harus dihormati dan dihargai karena masing-masing memiliki ”pasar” sendiri sesuai dengan pola pikir dan pola laku serta situasi dan kondisi yang dihadapi setiap individu orang Bali-Hindu. Sesuai dengan judulnya, penelitian tersebut sangat kental dengan pembahasan ngaben dalam perspektif kajian budaya.

Têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben tidak dibahas

dalam buku tersebut.

Senada dengan Kebayantini, buku berjudul Bali dalam

Perubahan Ritual: Komodifikasi Ngaben di Era Globalisasi yang

ditulis oleh Ida Ayu Tary Puspa pada tahun 2014 juga mengamati

ngaben sebagai arena komodifikasi. Adapun wilayah penelitiannya

adalah bentuk komodifikasi upacara ngaben di Bali dalam era globalisasi, faktor-faktor penyebab komodifikasi, serta dampak dan makna komodifikasi upacara ngaben.

Bentuk komodifikasi upacara ngaben meliputi produk-produk yang diproduk-produksi untuk mendukung upacara ngaben seperti babantênan, kajang, wadah/patulangan, dan produk jasa

patunon serta nganyut. Sementara pihak-pihak yang terlibat dalam

proses produksi adalah sulinggih yaitu rohaniawan Hindu yang telah di-diksa (dwijati), sarati adalah orang yang membuat sarana sampai menjadi upakara (sesajen), serta petugas keamanan (pêcalang). Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa ada dua faktor penyebab terjadinya komodifikasi dalam upacara ngaben yaitu faktor politik (kuasa pengetahuan) dan faktor globalisasi. Faktor politik (kuasa pengetahuan) yaitu masyarakat pendukung, hubungan siwa sisya, dan kekuasaan. Akibat pengaruh budaya global, masyarakat Bali menginginkan upacara ngaben yang dikemas secara praktis, efektif, dan efisien. Hal itu didapatkan dengan membelinya di griya khususnya yang menjadi siwa-nya. Sementara faktor lainnya yaitu faktor globalisasi meliputi ekonomi pasar, budaya konsumen, dan modal.

Berkaitan dampak dan makna komodifikasi upacara ngaben, Puspa menekankan bahwa komodifikasi upacara ngaben menunjukkan adanya dampak pragmatisme, merenggangnya

hubungan sosial/melemahnya tradisi, dan kesejahteraan. Ada empat makna yang diungkap dalam komodifikasi upacara ngaben yaitu efisiensi, pencitraan, dinamika perubahan nilai, dan religius. Makna efisiensi terlihat dari curah waktu dan tenaga yang tidak banyak dikeluarkan oleh konsumen dengan membeli upacara

ngaben, makna pencitraan tampak dalam pelaksanaan upacara ngaben yang dilaksanakan secara mewah/glamour, makna

dinamika perubahan nilai menunjukkan bahwa telah teralihkannya nilai magi ke nilai materi, serta makna religius adalah bahwa upacara ngaben merupakan perwujudan dari pitra

rna (membayar hutang kepada leluhur) di samping untuk

mengembalikan unsur pembentuk stula sarira/tubuh manusia –

panca mahabhuta- ke bhuwana agung.21 Têtabuhan dan têtêmbangan sebagai salah satu unsur yang ikut terlibat dalam

prosesi upacara ngaben tidak disinggung dalam penelitian itu. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa penelitian terdahulu lebih banyak membahas têtabuhan atau têtêmbangan dan upacara pitra yajña secara terpisah. Têtabuhan dan

têtêmbangan dalam upacara ngaben belum dikaji secara

komprehensif, baik dari aspek tekstual maupun kontekstualnya. Oleh karena itu, penelitian tentang têtabuhan dan têtêmbangan

21Ida Ayu Tary Puspa, Bali dalam Perubahan Ritual: Komodifikasi Ngaben

dalam upacara ngaben masih orisinal dan sangat relevan untuk dilakukan.

F. Landasan Teori

Seperti telah disampaikan di atas, bahwa fokus penelitian ini adalah mengungkap tentang penggunaan têtabuhan dan

têtêmbangan dalam upacara ngaben baik dari sisi tekstual

maupun kontekstualnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan multi-disiplin dalam hal ini pendekatan etnomusikologis sebagai payung. Adapun konsep dan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu konsep tiga tingkatan analis musik model Alan P. Merriam, konsep teks dan konteks, teori agama, dan teori semiotika.

1. Konsep Tiga Tingkatan Analisis Musik Model Alan P. Merriam

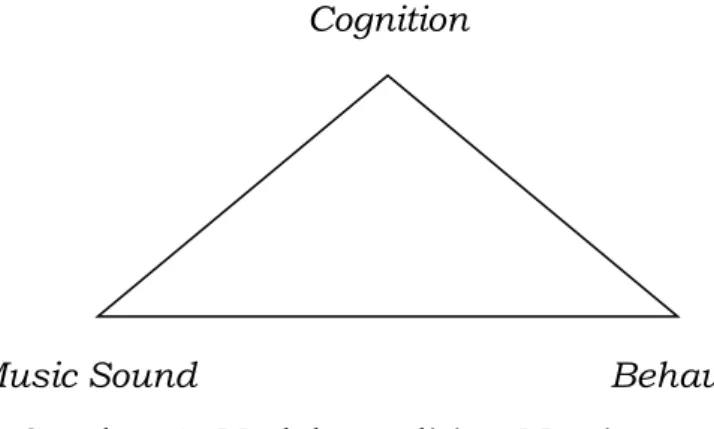

Merriam menawarkan model penelitian musik yang mengandung studi tiga tingkatan analisis musik. Model ini memandang musik sebagai konsep, perilaku, dan bunyi, seperti yang dijelaskan sebagai berikut.

The model proposed here is a simple one and yet it seems to fulfill these requirements. It involves study on three analityc levels – conceptualization about music, behavior in relation to music, and music sound itself. The first and third levels are

connected to provide for the constanly changing, dynamic nature exhibited by all music systems.22

Lebih jauh dijelaskan bahwa bunyi musik memiliki struktur atau sebuah sistem, namun hal tersebut tidak dapat eksis secara bebas dari keberadaan manusia. Bunyi musik dikenal sebagai produk dari perilaku yang memproduknya, baik perilaku fisik, sosial, maupun verbal. Perilaku fisik meliputi perilaku seseorang ketika memperoduksi bunyi musik, tegangan fisik, dan postur tubuh dalam memproduksi bunyi, serta respons fisik seseorang ketika mendengarkan bunyi tersebut. Sementara perilaku sosial dapat dibagi ke dalam perilaku yang dituntut dari individu karena ia seorang musisi, serta perilaku yang dituntut pada seseorang karena non-musisi pada suatu peristiwa musikal. Perilaku verbal, berhubungan dengan konsepsi verbal yang diekspresikan mengenai sistem musik itu sendiri. Dengan demikian bunyi musik tidak akan dapat hadir tanpa adanya perilaku yang memproduknya. Namun demikian, perilaku itu sendiri berkaitan dengan tingkatan lainnya yaitu konseptualisasi tentang musik.23

Model penelitian tersebut digambarkan oleh Timothy Rice sebagai berikut.24

22Alan P. Merriam, The Anthropology of Music (Northwestern: University

Press, 1964), 32.

23Merriam, 32-33.

24Timothy Rice, “Toward the Remodeling of Ethnomusicology” dalam Kay

Kaufman Shelemay, ed., Ethnomusicological: Theory and Method (New York & London: Garland Publishing, 1990), 330.

Gambar 1. Model penelitian Merriam (Sumber: Timothy Rice, 1990)

Model yang diajukan Merriam ini memberikan gambaran adanya keterkaitan antara konsep perilaku yang berpengaruh terhadap produksi bunyi. Ada masukan secara konstan dari produk kepada konsep tentang musik, dan ini yang menyebabkan adanya perubahan dan stabilitas dalam sistem musik. Tanpa konsep mengenai musik, perilaku tidak bisa terjadi, dan tanpa perilaku, bunyi musik tidak dapat dihasilkan.25 Model penelitian

ini disempurnakan oleh para peneliti etnomusikologi berikutnya, salah satu di antaranya adalah Timothy Rice yang menganjurkan agar penelitian etnomusikologi dilengkapi dengan kemampuan

interpretation (tafsir budaya) baik dari peneliti maupun dari

pemilik musik itu sendiri sehingga dimungkinkan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.26

25Merriam, 1964, 33.

26I Made Bandem, “Metodologi Penelitian Seni” dalam Selonding: Jurnal

Etnomusikologi Indonesia, Vol. III, No. 1 (Maret 2006): 1-12. Cognition

Behavior Music Sound

Model penelitian ini digunakan untuk mengungkap

têtabuhan dan têtêmbangan sebagai bunyi musik yang merupakan

hasil dari perilaku masyarakat yang didasarkan atas konseptualisasi tentang musik tersebut. Dalam operasionalnya, model ini dipadukan dengan konsep gamelan Bali yang tertuang dalam lontar Prakempa. Prakempa adalah lontar mitologi gamelan Bali yang memuat seluk beluk gamelan Bali yang pada hakekatnya berintikan empat unsur pokok yaitu filsafat atau logika (tatwa), etika atau susila (sila), estetika (lango), dan teknik tabuhan instrumen (gagêbug).27

Uraian mengenai filsafat atau logika dimulai dengan terciptanya bunyi, suara, nada, dan ritme oleh Sang Hyang Tri

Wisesa. Nada-nada tersebut diwujudkan dengan simbol bisah, taleng, dan cêcêk. Sebagai musikal instrumen, gamelan tidak

dapat dipisahkan dengan konsep keseimbangan hidup orang Bali yang dinamakan trihitakarana meliputi keseimbangan hidup manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep tersebut menjadi dasar bagi orang Bali dimana pun ia berada dan apa pun yang ia perbuat. Konsep keseimbangan hidup itu dapat terwujud dalam beberapa dimensi, dari dimensi satu (tunggal) yang mendasarkan keseimbangan hidup pada pandangan serba satu seperti falsafah jagadditaya ca iti dharma sampai dimensi

27I Made Bandem, “Prakempa Sebuah Lontar Gambelan Bali”, Laporan

sepuluh yaitu kepercayaan terhadap adanya sepuluh unsur dalam keseimbangan seperti dasa aksara: sa, ba, ta, a, i, na, ma, çi, wa,

ya. Semua dimensi tersebut saling berkaitan satu sama lainnya

dan menunjukkan adanya dua kekuatan yang vital yaitu kekuatan baik dan buruk.

Prakempa mengaitkan bunyi (suara) dengan konsepsi lima

dimensi yang dinamakan panca mahabhuta (pêrtiwi, bayu, apah,

teja, dan akasa). Bunyi yang dicipta oleh Bhagawan Wiswakarma

lengkap dengan warnanya masing-masing menyebar ke seluruh penjuru bumi dan akhirnya membentuk sebuah lingkaran yang disebut pangidêr bhuwana. Bunyi tersebut mengambil ide dari bunyi (suara) delapan penjuru dunia yang sumbernya berada pada dasar bumi. Suara-suara itu dibentuk menjadi sepuluh nada yaitu lima nada disebut laras pelog mempunyai hubungan dengan konsepsi pancatirta, manifestasi dari Bhatara Smara (laki-laki) dan lima nada disebut laras slendro berkaitan dengan pancagêni merupakan manifestasi dari Bhatari Ratih (perempuan). Nada-nada tersebut, baik laras pelog maupun slendro diyakini memiliki sinar kekuatan dewata.

Prakempa juga mengandung unsur etika atau susila dalam

karawitan Bali yang diungkapkan dengan pernyataan tentang adanya berbagai jenis gamelan dengan instrumentasi, orkestrasi, teknik permainan, dan fungsi yang berbeda-beda. Di samping itu

juga dijelaskan tentang tata cara mengupacarai gamelan yang jatuh pada Sabtu Kliwon wuku Krulut (Tumpêk Krulut) lengkap dengan sesajen dan mantra-mantra yang digunakan. Unsur estetika (lango) dalam lontar Prakempa membahas tentang empat laras dalam gamelan Bali yaitu laras pelog lima nada dan tujuh nada serta laras slendro lima nada dan empat nada, semua laras tersebut bersumber dari gamelan Genta Pinara Pitu. Di samping itu, dalam lontar Prakempa disebutkan adanya tiga patêt dalam gamelan berlaras pelog yaitu patêt dêmung, sêlisir, dan sundari, sementara dalam gamelan slendro terdapat patêt pudak satêgal,

sekar kêmoning, dan asêp cina atau asêp mênyan. Dibahas pula

tentang tabuh yang diartikan sebagai orkestrasi (keindahan lagu) dan struktur atau komposisi lagu, terdiri dari tabuh pisan, tabuh

têlu, tabuh pat, tabuh nêm, dan tabuh kutus.

Aspek lainnya yang dibahas dalam lontar Prakempa adalah

gagêbug (teknik menabuh gamelan), dipandang bukan hanya

sekedar keterampilan memukul dan menutup bilah gamelan, tetapi berkaitan erat dengan orkestrasi. Dijelaskan bahwa setiap instrumen mempunyai gagêbug tersendiri dan mengandung aspek

phisycal behavior dari instrumen tersebut. Secara fisik dari

instrumen-instrumen yang terdapat dalam gamelan memberi keindahan masing-masing pada penikmatnya.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, maka dalam proses analisis, tiga tingkatan analisis musik model Alan P. Merriam akan dipadukan dengan konsep gamelan Bali yang tertuang dalam lontar Prakempa. Artinya, ketika menganalisis konseptualisasi musik, maka tidak akan terlepas dari pembahasan filsafat (tatwa) dalam gamelan Bali; ketika menganalisis perilaku, akan berkaitan dengan pembahasan etika (susila) dan teknik

tabuhan (gagêbug), serta ketika menganalisis musik sebagai bunyi

itu sendiri, maka tidak akan terlepas dari pembahasan estetika (lango). Dengan menggunakan model analisis tersebut, pemahaman komprehensif tentang têtabuhan dan têtêmbangan secara tekstual akan dapat ditemukan, sehingga dapat digunakan untuk mengungkap relasi musik tersebut secara kontekstual dalam upacara ngaben, termasuk gagasan-gagasan yang mendasari penggunaan musik tersebut.

2. Konsep Teks dan Konteks

Ada dua bentuk kajian dalam menganalisis fenomena kesenian yakni: kajian yang memandang fenomena kesenian (musik, tari, sastra, sastra lisan, dan sebagainya) sebagai suatu teks yang relatif berdiri sendiri, dan kajian yang menempatkan fenomena tersebut dalam konteks yang lebih luas, yaitu konteks sosial-budaya masyarakat tempat fenomena seni tersebut muncul

atau hidup.28 Sebagai satu bentuk fenomena kesenian, têtabuhan

dan têtêmbangan yang digunakan dalam upacara ngaben di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, tidak terlepas dari unsur-unsur budaya musik. Têtabuhan dan têtêmbangan dapat dipandang sebagai teks yang sangat terkait dengan konteksnya dalam masyarakat yaitu upacara ngaben. Hal ini mempertegas, bahwa musik secara tekstual sangat berkaitan dengan konteks musik dalam masyarakat.

Shin Nakagawa mengutarakan bahwa studi musik itu perlu menekankan pada teks dan konteksnya. Ketika pertama kali mengenal sebuah musik, biasanya yang diamati adalah kejadian akustiknya seperti melodi (lagu), ritme, tempo, warna nada (tone

colour), dan lain-lain. Nakagawa menyebut kejadian akustik seperti

ini sebagai teks. Dalam studi etnomusikologi hal demikian tidak cukup. Kejadian akustik tadi harus dihubungkan dengan masalah kemasyarakatannya seperti mengamati fungsi dan makna musik, serta bagaimana musik tersebut dipelihara dalam masyarakat. Lebih lanjut pengertian teks dan konteks dijelaskan sebagai berikut.

Teks artinya kejadian akustik, sedangkan konteks adalah suasana, yaitu keadaan yang dibentuk oleh masyarakat pendukung musik tersebut. Kata teks biasanya diterjemahkan dengan syair lagu, namun dalam

28Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Wacana Seni dalam Antropologi Budaya:

Tekstual, Kontekstual, dan Post-Modernistis” dalam Heddy Shri Ahimsa-Putra,

pembahasan ini bukan itu. Etnomusikologi menggunakan pengertian teks melalui analisis konteks atau menghubungkan pengertian teks dengan konteks.29

Berkaitan dengan teks dalam seni pertunjukan, R.M. Soedarsono dengan menyitir pendapat Marco de Marinis, menyebutkan bahwa teks dalam seni pertunjukan ternyata sangat berbeda dengan pengertian teks dalam bahasa. Seni pertunjukan merupakan seni yang melibatkan banyak elemen yang sangat penting dan menentukan terbentuknya entitas seni pertunjukan tersebut, seperti yang terlihat dalam pertunjukan wayang wong Jawa gaya Yogyakarta. Analisis tekstual pertunjukan wayang

wong dapat dilakukan dengan cara menganalisis elemen-elemen

yang hadir menyatu dalam pertunjukan meliputi penari, gerak tari, rias dan busananya, musik iringannya, dialognya, sêrat

kandha, sêrat pocapan, lantai pentas, bahkan juga penontonnya.30

Di samping tekstual, perihal kontekstual têtabuhan dan

têtêmbangan dalam upacara ngaben juga penting untuk diungkap.

Analisis kontekstual sebuah seni pertunjukan lebih menempatkan seni pertunjukan dalam konteks budaya masyarakat pemiliknya. Seni pertunjukan dapat diamati dari konteks politiknya, konteks sosialnya, konteks fungsinya dalam kehidupan, konteks

29Shin Nakagawa, Musik dan Kosmos Sebuah Pengantar Etnomusikologi

(Jakarta: Yayasan Obor, 2000), 6.

30R.M. Soedarsono, Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa

ekonominya, dan lain sebagainya.31 Dalam penelitian ini,

pengamatan têtabuhan dan têtêmbangan lebih difokuskan pada konteks fungsinya dalam upacara ngaben. Hal ini penting untuk diungkap, agar diketahui keterkaitan antara têtabuhan dan

têtêmbangan dan upacara ngaben dari sisi fungsinya, baik dalam

upacara ngaben pada tingkatan nista, madya, atau utama.

Fungsi têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben akan diamati dengan meminjam proposisi fungsi seni pertunjukan yang dirangkum oleh R.M. Soedarsono yakni fungsi primer dan fungsi sekunder. Kedua fungsi tersebut dibedakan atas penikmat dari seni pertunjukan yang disajikan. Seni pertunjukan dikatakan memiliki fungsi primer apabila seni tersebut jelas siapa penikmatnya, sementara fungsi sekunder seni pertunjukan adalah seni pertunjukan yang disajikan dengan tujuan bukan sekedar untuk dinikmati tetapi untuk kepentingan yang lain. Lebih lanjut fungsi primer seni pertunjukan dijelaskan sebagai berikut.

Ada tiga fungsi primer atau utama dari seni pertunjukan, yaitu: (1) Sebagai sarana ritual. Penikmatnya adalah kekuatan-kekuatan yang tak kasat mata; (2) Sebagai sarana hiburan pribadi. Penikmatnya adalah pribadi-pribadi yang melibatkan diri dalam pertunjukan; dan (3) Sebagai presentasi estetis yang pertunjukannya harus dipresentasikan atau disajikan kepada penonton.32

Dijelaskan bahwa ketiga fungsi primer di atas memiliki fungsi menghibur. Seni pertunjukan sebagai sarana ritual

31Soedarsono, 2001, 69. 32Soedarsono, 2001, 170.

disajikan untuk menghibur kekuatan-kekuatan yang tak kasat mata; seni pertunjukan sebagai sarana hiburan pribadi lebih ditekankan pada fungsinya untuk menghibur diri sendiri para pelaku pertunjukan; dan sebagai presentasi estetis berfungsi menghibur para penonton.33 Di samping fungsi primer, seni

pertunjukan juga memiliki fungsi sekunder. Fungsi sekunder seni pertunjukan terdiri dari: (1) Sebagai pengikat solidaritas sekelompok masyarakat; (2) Sebagai pembangkit rasa solidaritas bangsa; (3) Sebagai media komunikasi massa; (4) Sebagai media propaganda keagamaan; (5) Sebagai media propaganda politik; (6) Sebagai media propaganda program-program pemerintah; (7) Sebagai media meditasi; (8) Sebagai sarana terapi; dan (9) Sebagai perangsang produktivitas. Fungsi ini dapat saja lebih dari sembilan kalau memang terdapat fungsi sekunder lain.34

3. Teori Agama

Selain teori fungsi, dalam penelitian ini juga digunakan teori agama. Menurut Emile Durkheim, agama merupakan kesatuan sistem kepercayaan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan yang sakral.35 Lord Raglan, seperti yang dikutip Dhavamony,

mengemukakan bahwa agama dan ritual atau upacara

33Soedarsono, 2001, 170. 34Soedarsono, 2001, 172.

35Emile Durkheim, Sejarah Bentuk-bentuk Agama yang Paling Dasar, terj.

mempunyai hubungan yang sangat erat. Bagi kaum religius, upacara (ritual) bukan hanya bagian dari agama, melainkan agama itu sendiri. Agama terdiri atas pelaksanaan upacara-upacara, sedangkan keyakinan religius merupakan keyakinan akan nilai-nilai efektivitas upacara.36

Ada tiga konsep agama yang diacu dalam pengolahan media simbolik dalam upacara keagamaan Hindu di Bali yaitu konsep

satyam, siwam, dan sundaram. Satyam artinya kebenaran yaitu

nilai kebenaran tertinggi dalam agama Hindu. Siwam berarti kesucian, terkait dengan Siwa atau Paramasiwa adalah Tuhan yang Maha Suci dan kebenaran adalah siwam. Sundaram artinya keindahan. Segala yang benar dan suci adalah indah sekaligus.37

Ketiga konsep satyam, siwam, dan sundaram tersebut dapat membangkitkan kreativitas untuk mempersembahkan segala sesuatu yang benar, suci, dan indah.38

Agama Hindu Bali sangat menonjol diwarnai oleh paham

Siwa Sidhanta yang banyak dipengaruhi oleh ajaran tantrayana.39

Oleh karena paham ini ingin merangkul semua lapisan masyarakat, maka para pengikutnya dianjurkan untuk memilih

36Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, terj. A. Sudiarja, G. Ari

Nugrahanta, M. Irwan Susiananta, M. Mispan Indarjo, A. Toto Subagya, dan C. Arda Irwan (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 184.

37IBM. Dharma Palguna, Leksikon Hindu (Mataram: Sadampaty Aksara,

2011), 44.

38Donder, 2005, 36.

39I.B. Putu Suamba, Siwa-Budha di Indonesia Ajaran dan

pandangan saguna dalam memahami dan mendekati Tuhan. Dalam pandangan saguna Brahma dikatakan bahwa Tuhan dianggap sebagai suatu person yang memiliki atribut tertentu. Tuhan juga dianggap memiliki perasaan tertentu dan untuk menyenangkan hati Tuhan, manusia membuat segala macam ritual, termasuk suguhan bunyi gamelan.40

4. Teori Semiotika

Untuk mengungkap makna têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben diperlukan teori semiotika, yaitu suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, akan tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda.41 Dalam konteks kebudayaan, semiotik

melihat kebudayaan sebagai sistem tanda yang oleh anggota masyarakatnya diberi makna sesuai dengan konvensi yang berlaku.42

40Donder, 2005, 36.

41Barthes seperti yang dikutip Alex Sobur, Semiotika Komunikasi

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),15.

42Benny H. Hood, Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya: Ferdinand de

Saussure, Roland Barthes, Julia Kristeva, Jacques Derrida, Charles Sanders Peirce, Marcel Danesi & Paul Perron, dan lain-lain (Jakarta: Komunitas Bambu,

Menurut Charles S. Peirce, tanda (representamen) adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili hal lain dalam pengertian atau kapasitas tertentu. Tanda yang tercipta atas kehadiran sebuah tanda (representamen) disebutnya interpretant. „Hal lain‟ yang dihadirkan oleh representamen tadi ialah object. „Object’ bukanlah dunia materi yang tertangkap secara indrawi, melainkan suatu dunia gagasan yang abstrak.43 Selanjutnya, Peirce

menyatakan bahwa relasi antara tanda (representamen) dan yang diwakilinya (object) dapat bersifat ikonik, indeksikal, dan simbolik. Ikonik adalah hubungan keterkaitan bentuk; indeksikal merujuk pada keterkaitan kehadiran, seperti pada kehadiran asap sebagai petunjuk hadirnya api; dan simbolik merujuk pada hubungan keterkaitan yang ditetapkan lewat persetujuan bersama.44

Berkaitan dengan makna, Peirce menyatakan bahwa makna adalah efek yang ditimbulkan oleh tanda kepada penerima/interpretant. Ada tiga macam efek yang ditimbulkan yaitu: emotional atau psychological effect, energetic effect, dan

logical effect.45

Dalam operasionalnya, teori ini digunakan untuk membedah makna têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben.

43Justus Buchler, ed., Philosophical Writings of Peirce (New York: Dover

Publications, 1955), 99, seperti yang dikutip oleh Lono Simatupang, Pergelaran:

Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), 150.

44Justus Buchler, ed., seperti yang dikutip oleh Lono Simatupang, 151. 45Justus Buchler, ed., 1955, 276-277.

Têtabuhan dan têtêmbangan dapat dipandang sebagai tanda atau

representamen (R) yang bermakna bagi masyarakat pelaku budaya tersebut. Sebagai tanda atau representamen, têtabuhan dan

têtêmbangan memiliki relasi dengan objek (O) yang bersifat ikonik,

indeksikal, maupun simbolis. Berdasarkan hubungan antara representamen (R) dan objek (O), kemudian dilakukan proses penafsiran, yakni proses yang disebut interpretan (I). Interpretan adalah efek yang ditimbulkan tanda pada penerima dan sebagai bagian dari proses yang menafsirkan hubungan representamen (R) dan objek (O).46 Dengan cara demikian diharapkan makna têtabuhan dan têtêmbangan dalam upacara ngaben berupa emotional atau psychological effect, energetic effect, dan logical effect dapat terungkap.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan

46Peirce dikutip oleh Rizal Mustansyir, “Filsafat Tanda Charles Sanders

Peirce dalam Perspektif Filsafat Analitis dan Relevansinya bagi Budaya Kontemporer di Indonesia”. Disertasi Program Doktor Filsafat Program Studi Ilmu Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011, 184; Hoed, 2011, 46.

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.47 Penelitian kualitatif adalah jenis

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.48

Sesuai judul penelitian yaitu ”Têtabuhan dan Têtêmbangan dalam Upacara Ngaben di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Bali,” maka fokus penelitian ini adalah mengamati penggunaan têtabuhan (balaganjur, gênder wayang, angklung,

gambang, sêlonding, gong gêde, dan gong kêbyar) dan têtêmbangan

(pupuh, kidung, dan kakawin) dalam upacara ngaben. Upacara

ngaben yang dijadikan objek penelitian adalah ngaben nista/alit

(kecil), ngaben madya (menengah), dan ngaben utama/agêng (besar).49

Wilayah penelitian dilakukan di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Bali meliputi 18 desa yaitu Darmasaba, Sibang Gede, Jagapati, Angantaka, Sedang, Sibang Kaja, Mekar Bhuana, Mambal, Abiansemal, Dauh Yeh Cani, Ayunan, Blahkiuh, Punggul, Bongkasa, Taman, Selat, Sangeh, dan Bongkasa Pertiwi. Pemilihan wilayah penelitian didasarkan atas pertimbangan, bahwa sebagai

47Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2005), 6.

48Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif:

Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data. Terj. Muhammad Shodiq dan

Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 4.

salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, walaupun mendapat pengaruh dari luar seperti pariwisata yang cukup tinggi, tetapi masyarakat Abiansemal tetap setia melaksanakan upacara

ngaben dengan segala kelengkapannya. Selain itu, di Kecamatan

Abiansemal terdapat sejumlah ansambel gamelan pangabenan seperti balaganjur, gênder wayang, angklung, sêlonding, gambang,

gong gêde, dan gong kêbyar yang tersebar di desa-desa di

Kecamatan Abiansemal, yang belum tentu dimiliki oleh kecamatan lainnya di Kabupaten Badung. Sudah barang tentu, ketika di daerah ini dilaksanakan upacara ngaben maka perangkat-perangkat gamelan yang ada di daerah ini digunakan secara maksimal. Oleh sebab itu, upacara ngaben di daerah ini, terutama dari skala menengah (madya) sampai besar (utama), menjadi upacara yang tergolong lengkap.

Pendekatan utama yang digunakan sebagai payung penelitian ini adalah etnomusikologi, sebuah istilah yang berasal dari kata Yunani ethnos (hidup bersama, yang kemudian berkembang menjadi bangsa atau etnis), mousike (musik), dan

logos (ilmu). Ketiga kata tersebut digabung menjadi

ethnomusicology (istilah Inggris yang diberikan oleh ilmuwan