PELUANG PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING DI

KALIMANTAN BARAT

TATANG M.IBRAHIM danL.M.GUFRONI A.R.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat

ABSTRAK

Berbagai kelebihan dan fungsi ternak kambing yang memiliki nilai tambah merupakan peluang bagi peternak, pemerintah dan swasta untuk mengembangkan dan meningkatkan populasi ternak kambing dalam rangka peningkatan pendapatan petani peternak. Sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor penggerak dalam pembangunan pertanian. Potensi lahan untuk pengembangan peternakan kambing (ruminansia) di Kalimantan Barat adalah seluas 4.928.306 ha atau sebesar 33,57% dari luas wilayah. Selain jenis pakan hijauan alam, Propinsi Kalimantan Barat memiliki keunggulan komparatif sumber pakan alami seperti dari hasil samping produk pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan. Hanya 0,018% potensi lahan per hektar yang telah dimanfaatkan untuk mengembangkan peternakan kambing di Kalimantan Barat. Dengan aplikasi perbaikan teknologi dapat meningkatkan produktivitas induk sebesar 71% dan memberikan pertambahan bobot badan harian minimal sebesar 112,5% dari teknik budidaya yang dilakukan petani. Sinergisme antar subsistem agribisnis sangat menentukan kecepatan pengembangan ternak kambing di Kalimantan Barat. Besarnya potensi yang dimiliki Kalimantan Barat tidak akan memberi arti tanpa perencanaan, strategi dan aplikasi langkah tindak lanjut pada tingkat operasional.

Kata Kunci: kambing, potensi, peluang pengembangan PENDAHULUAN

Banyak ternak ruminansia, termasuk ternak kambing dipelihara oleh petani di pedesaan, demikian juga di daerah Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kambing mempunyai potensi cepat menyesuaikan diri dengan baik pada lingkungan dan kultur masyarakat Kalimantan Barat. SARWONO (1995) menyatakan bahwa ternak kambing mempunyai beberapa kelebihan, yaitu memiliki daya adaptasi yang tinggi, lebih tahan panas karena membutuhkan air relative lebih sedikit, tubuh kambing yang relative kecil, cepat dewasa kelamin serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Menurut fungsinya ternak kambing memiliki berbagai arti yang penting seperti sebagai penghasil daging dan susu, sebagai investasi, sebagai jaminan apabila ada kegagalan panen, sebagai hewan potong dalam acara keagamaan dan adat, sebagai ternak penghasil pupuk kandang dan sebagainya (DEVENDRA dan BURNS, 1994). Dengan demikian nilai tambah yang ada pada ternak kambing tersebut merupakan peluang bagi peternak, pemerintah dan swasta untuk mengembangkan dan meningkatkan populasi ternak kambing dalam rangka peningkatan pendapatan petani peternak.

Sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor penggerak dalam pembangunan pertanian. Keempat faktor tersebut saling menunjang. Salah satu faktor tersebut tidak ada atau tidak sesuai maka kegiatan yang dilakukan tidak dapat memberikan hasil

seperti yang diinginkan. Penerapan teknologi saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan di lapangan, tetapi perlu diimbangi dengan pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan (SUGIARTO et al.,

2003).

Pembangunan sistem agribisnis merupakan pembangunan yang mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian (dalam arti luas) dengan pembangunan industri dan jasa terkait dalam suatu kluster industri yang mencakup lima subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem usahatani/ternak, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem jasa. Untuk menggerak-kan sistem agribisnis, maka kelima sub sistem agribisnis tersebut harus berkembang secara simultan dan harmonis.

Tujuan pembangunan peternakan adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, terpenuhinya konsumsi pangan asal ternak, tersedianya bahan baku industri dan ekspor, menciptakan peluang kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan peran kelembagaan serta keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam akan terwujud dengan strategi pembangunan peternakan yang terarah.. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan pendekatan sistem agribisnis.

Untuk menggerakkan sumberdaya pertanian untuk menunjang pembangunan peternakan khususnya ternak kambing maka perlu diketahui potensi, karakteristik, hambatan dan peluang pengembangannya di Kalimantan Barat.

Potensi Sumberdaya Alam di Kalimantan Barat

Letak geografi Propinsi Kalimantan Barat adalah antara 2o08’ Lintang Utara dan 3o05’

Lintang Selatan serta antara 108o0’ BT dan

114o10’BT. Berdasarkan letak geografinya daerah

Kalimantan barat tepat dilalui garis Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di atas Kota Pontianak.

Iklim di Propinsi Kalimantan Barat termasuk daerah beriklim tropis basah tipe A dengan rata-rata curah hujan bulanan 243 mm, suhu rata-rata 25,8oC

(DINAS KEHEWANAN dan PETERNAKAN, 2004). Menurut statistik tahun 2002, dari 14.680.700 ha luas wilayah Kalimantan Barat, seluas 10.719.600 ha (73,02%) berupa kawasan budidaya dan 3.961.100 ha (26,98 %) kawasan non budidaya, yang sudah dimanfaatkan seluas 1.389.758 ha (9,47%) sedangkan seluas 9.329.842 ha (90,53%) belum dimanfaatkan (DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KALIMANTAN BARAT, 2003b) Sebagian

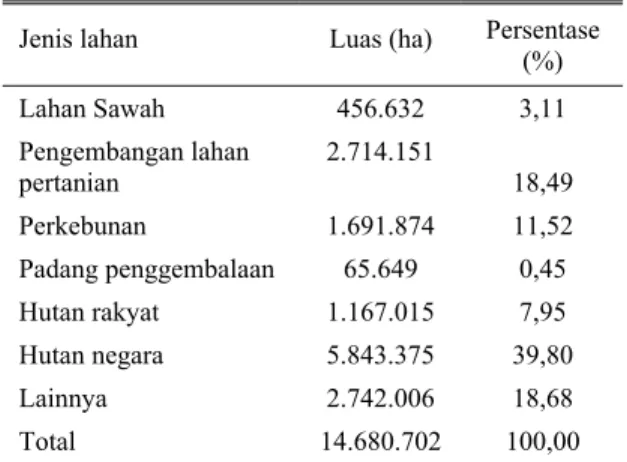

besar wilayah Kalimantan barat merupakan daratan berdataran rendah yang merupakan 7,5% dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa (DINAS KEHEWANAN dan PETERNAKAN, 2004). Luas total penggunaan lahan di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 1. Potensi pengembangan usaha ternak kambing dapat dilakukan melalui pemanfaatan padang penggembalaan seluas 65.649 ha (0,45 %), integrasi ternak kambing dengan tanaman pangan melalui pemanfaatan lahan pada usaha tani tanaman pangan seluas 456.632 ha (3,1%) dan perkebunan seluas 1.691.874 ha (11,52 %) serta pemanfaatan lahan kering seluas 2.714.151 ha (18,49%) yang terdiri dari pekarangan, tegal/kebun, ladang/huma dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Sehingga total potensi lahan untuk pengembangan peternakan kambing (ruminansia) di Kalimantan Barat adalah seluas 4.928.306 ha atau sebesar 33,57% dari luas wilayahnya. Selain itu juga masih terdapat potensi hutan rakyat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ternak ruminansia, termasuk ternak kambing di Kalimantan Barat.

Penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2003 berjumlah 3.844.059 jiwa tersebar di 12 kabupaten/ kota, dengan 1.601.771 jiwa merupakan penduduk yang tergolong usia kerja. Sejumlah 1.086.769 jiwa bekerja pada lapangan usaha pertanian yang menguasai 67,85% dari jenis usaha di sektor informal yang digeluti (DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KALIMANTAN BARAT, 2003b).

Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 1984-2000 tercatat 2,55% (SP.90) yang melebihi rata-rata nasional yang tumbuh sebesar 1,97% per tahun (ANONIMOUS, 2002). Penyebaran penduduk di Kalimantan Barat tidak merata, 2/3 penduduk

Kalimantan Barat menghuni daerah pesisir yang mencakup Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak dengan kepadatan lebih dari 75 jiwa per km2. Kepadatan terendah

dijumpai di Kabupaten Kapuas Hulu yakni 6,75 jiwa/km2 (BPTPKALBAR, 2004). Jumlah penduduk

tersebut menggambarkan potensi tenaga kerja sekaligus pangsa pasar dalam pengembangan pertanian, termasuk pengembangan ternak kambing.

Tabel 1. Luas areal berdasarkan jenis lahan di Kalimantan Barat tahun 2002

Jenis lahan Luas (ha) Persentase (%) Lahan Sawah 456.632 3,11 Pengembangan lahan pertanian 2.714.151 18,49 Perkebunan 1.691.874 11,52 Padang penggembalaan 65.649 0,45 Hutan rakyat 1.167.015 7,95 Hutan negara 5.843.375 39,80 Lainnya 2.742.006 18,68 Total 14.680.702 100,00

Sumber: DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

KALIMANTAN BARAT (2003a)

TERNAK KAMBING DI KALIMANTAN BARAT

Potensi Peternakan Kambing di Kalimantan Barat

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Kehewanan dan Peternakan Propinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2003, perkembangan populasi, jumlah pemotongan, produksi daging dan penyerapan tenaga kerja untuk ternak kambing menunjukkan kecenderungan terjadi penurunan, (Tabel 2)

.

Populasi ternak kambing menurun sebesar 2.088 ekor dengan tingkat penurunan -2,12%, penurunan populasi diikuti menurunnya jumlah pemotongan sebesar 4.881 ekor dengan tingkat penurunan sebesar −5,89%. Keadaan ini mengakibatkan turunnya produksi daging kambing sebesar 2 ton dengan tingkat penurunan sebesar -0,65. Secara keseluruhan penurunan perkembangan ternak kambing ini menyebabkan menurunnya penyerapan tenaga kerja sejumlah 161 orang dengan tingkat penurunan sebesar -2,12%. Kuat dugaan bahwa penurunan dinamika populasi ternakkambing dipengaruhi oleh masih lemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini. Kondisi tersebut akan menekan investasi di bidang peternakan termasuk ternak kambing sebagai akibat masih rendahnya daya beli masyarkat yang tercermin dari lemahnya penyerapan pasar terhadap daging kambing.

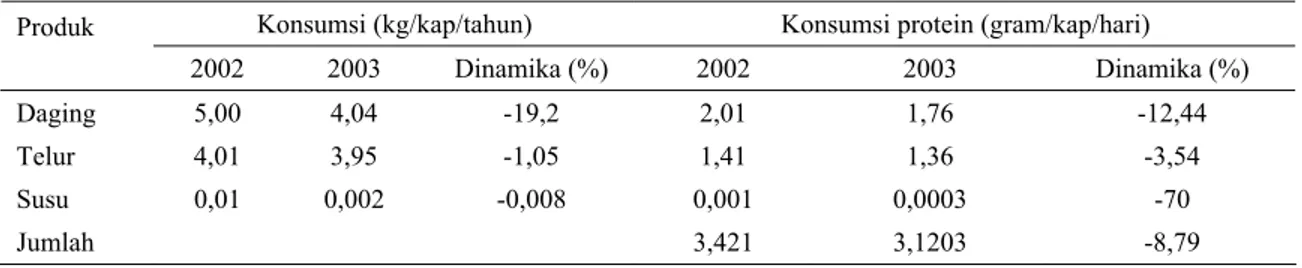

Penyerapan pasar terhadap daging kambing merupakan bagian komponen penyusun konsumsi produk daging secara keseluruhan. Dengan demikian dijelaskan bahwa peningkatan atau penurunan tingkat konsumsi produk daging akan mempengaruhi secara langsung tingkat konsumsi daging kambing sebagai salah satu komponennya. Lemahnya penyerapan pasar terhadap daging kambing ditunjukkan dengan menurunnya tingkat konsumsi daging sebesar 0,96 kg/kapita/tahun pada tahun 2003 dengan tingkat penurunan sebesar −19,2%. Turunnya tingkat konsumsi daging memiliki korelasi langsung terhadap konsumsi protein per kapita per hari, dengan terjadinya penurunan sebesar 0,25 g/kapita/hari dengan tingkat penurunan sebesar -12,44% (Tabel 3).

Menurunnya tingkat konsumsi protein harian penduduk Kalimantan Barat memperkuat pendapat bahwa tingkat asupan gizi penduduk di Indonesia menurun setelah terjadinya krisis moneter. Sebagai dampak menurunnya asupan gizi penduduk dapat menurunkan tingkat kecerdasan penduduk,

terutama pada kelompok usia anak-anak yang akan menurunkan kualitas manusia Indonesia di masa depan. Oleh karena itu perlu disusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan konsumsi protein harian, dengan meningkatkan konsumsi daging kambing melalui peningkatan populasi dan pemotongan ternak kambing agar harga kambing menjadi lebih terjangkau.

Ketersediaan hijauan terutama rerumputan cukup banyak, namun untuk meningkatkan produksi ternak, diperlukan hijauan leguminosa (BADAN LITBANG PERTANIAN,1993). Jenis hijauan makanan ternak yang dikembangkan oleh peternak antara lain rumput gajah, rumput raja, setaria, gamal, lamtoro dan turi. Peternak juga memanfaatkan limbah pertanian seperti limbah jagung, padi, pisang dan kedelai (DINAS KEHEWANAN DAN PETERNAKAN, 2004). Selain dari hijauan juga terdapat potensi pakan alami sebagai sumber protein dan energi yang berasal dari hasil samping pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, seperti dedak padi, dedak jagung, tongkol jagung, bungkil kelapa, hasil samping kelapa sawit, biji karet, limbah pengolahan jeruk, hasil samping industri pengolahan lidah buaya, limbah nanas, ikan rucah, udang sungai dan sebagainya. Jenis makanan ini merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kalimantan Barat.

Tabel 2. Dinamika Ternak Kambing di Kalimantan Barat

Tahun Parameter

2002 2003 Dinamika (%)

Populasi (ekor) 98.448 96.360 -2,12

Jumlah pemotongan (ekor) 30.711 25.830 -15,89

Produksi daging (ton) 307 305 -0,65

Penyerapan tenaga kerja (orang) 7.573 7.412 -2,12

Sumber: DINAS KEHEWANAN DAN PETERNAKAN (2004)

Tabel 3. Konsumsi daging, telur dan susu di Kalimantan Barat Tahun 2003

Konsumsi (kg/kap/tahun) Konsumsi protein (gram/kap/hari) Produk 2002 2003 Dinamika (%) 2002 2003 Dinamika (%) Daging 5,00 4,04 -19,2 2,01 1,76 -12,44 Telur 4,01 3,95 -1,05 1,41 1,36 -3,54 Susu 0,01 0,002 -0,008 0,001 0,0003 -70 Jumlah 3,421 3,1203 -8,79

Karakteristik Pemeliharaan Ternak Kambing di Kalimantan Barat

Jenis kambing yang dipelihara di Kalimantan Barat adalah kambing kacang (lokal) dan kambing peranakan etawah (PE). Menurut BADAN LITBANG PERTANIAN (1993) Kepadatan Ternak kambing di Kecamatan Sungai Kakap sebagai salah satu sentra pembibitan ternak hanya sekitar 0,01 ekor/ha. Padahal untuk kondisi seperti di Jawa, daya tampung ternak berdasarkan luas lahan garapannya adalah sekitar 0,8 satuan ternak (1 ekor kambing setara dengan 0,1432 satuan ternak). Dengan demikian 1 ha lahan di Kecamatan Kakap dapat mendukung 5,58 ekor ternak kambing, atau hanya 0,018% potensi lahan/ha yang telah dimanfaatkan, sehingga terdapat banyak sumberdaya lahan yang masih belum termanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan peternakan kambing di Kecamatan Kakap yang merupakan representasi ternak kambing di Kalimantan Barat.

Sekitar 32,6% rumah tangga penduduk di Desa Sungai Itik memelihara ternak kambing. Rataan jumlah ternak yang dipelihara petani adalah 13,8 ± 8,3 ekor. Komposisi ternak kambing terbesar terdapat pada penguasaan induk (betina dewasa), yaitu sebesar 35,87% dengan jumlah penguasaan 4,95 ekor. Berdasarkan gambaran tersebut dapat digolongkan bahwa pola usaha ternak kambing adalah usaha pembesaran atau pembibitan. Ketersediaan pejantan diperlukan dalam pembibitan kambing, namun demikian tidak semua penduduk memelihara pejantan, hanya sekitar 80% peternak yang memiliki pejantan (BADAN LITBANG PERTANIAN,1993). Rasio ternak kambing jantan dan betina tersebut mendekati rasio yang ideal yaitu 1 kambing pejantan dengan 10 ekor betina, sedangkan di Sungai Kakap 1 ekor pejantan dengan 4,95−13,8 ekor betina.

Kandang ternak kambing dibangun oleh peternak dalam bentuk panggung dengan tinggi 1,5−2,0 m. Terdapat penyekat antar ruang yang mencegah terjadinya percampuran antara pejantan dan betina, sehingga perkawinan ternaknya terkontrol. Namun pada saat dilepas masih dapat terjadi perkawinan. Sistem pemeliharaan masih tradisional yakni dengan melepas pada jam 14.00−18.00 (tanpa diangon) dan dikandangkan pada malam hingga pagi hari.

Banyaknya nyamuk di daerah pasang surut merupakan keadaan yang umum, untuk mengatasinya petani membuat asap dengan membakar kotoran ternak, sabut dan tempurung kelapa maupun ranting kayu. Kolong kandang berungsi untuk menampung kotoran dan air kencing serta sisa bahan pakan. Kotoran yang

menumpuk dan basah akan menjadi sarang penyakit, parasit dan jamur yang dapat membahayakan kesehatan ternak. Oleh karena serangan nyamuk cukup tinggi, petani memanfaat-kan kotoran tersebut untuk bahan bakar ”Pengasapan”, untuk mengusir nyamuk. Kondisi lingkungan yang basah dan banyak nyamuk menyebabkan peternak membuat kandang dengan bentuk kandang panggung yang relatif tinggi (± 1,5 m) Tingginya serangan nyamuk menyebabkan peternak bangun pada tengah malam untuk membuat asap kembali. Namun demikian asap yang berlebihan dapat mengganggu pernafasan ternak.

Pelepasan ternak untuk mencari hijauan pakan sendiri akan banyak mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Keuntungan pelepasan ternak untuk ”merumput” antara lain ternak dapat memilih jenis hijauan yang disukai dan biasanya kualitasnya lebih baik dan menyebabkan kuku kambing tidak tumbuh panjang. Kekurangannya bila hari hujan, ternak akan basah dan tidak mendapat pakan cukup serta apabila keadaan lahan tergenang air (terutama pada musim hujan) ternak yang masih kecil akan kekurangan pakan, perkawinan tidak dapat dibatasi dan ternak membutuhkan pakan yang lebih banyak karena sebagian energinya digunakan untuk gerakan jalan-jalan. Jangan melepas induk baru beranak sampai umur lebih kurang dua bulan dan melepas/menyabit rumput terlalu pagi karena rumput masih basah. Hal ini menyebabkan sembelit atau mencret. Selain itu cacing yang hidup dirumput pada pagi hari akan naik ke bagian atas rerumputan dan bila termakan ternak dapat mengakibatkan ternak terinfeksi.

Produktivitas Ternak Kambing di Kalimantan Barat

Jumlah anak yang lahir perkelahiran atau litter size sebesar 1,7 ekor, hasil yang didapat relatif sama dengan hasil pengamatan SETIADI dan SITORUS (1984) dan SUMARTI (1991). Besarnya litter size dipengaruhi oleh kerangaman bangsa, kualitas pakan, jumlah beranak (paritas) maupun pengaruh keturunan. Induk-induk dengan tipe kelahiran kembar cenderung beranak kembar. Bobot sapih (umur 3 bulan) anak tipe kelahiran kembar 2 relatif sama dnegan anak tipe kelahiran tunggal (10 dan 11 kg) dan lebih rendah pada anak dengan tipe kelahiran kembar 3 (7 kg). Induk dengan anak tunggal, kembar 2 dan kembar 3 menghasilkan total bobot sapih berturut-turut 11, 20 dan 12,6 kg. Rendahnya total bobot sapih anak dari litter size kembar 3 disebabkan rendahnya bobot lahir anak dan tingginya laju mortalitas

(30−40%). Rataan laju mortalitas periode prasapih sebesar 25% dengan perbaikan teknologi dapat menurun menjadi 15%. Masih tingginya laju mortalitas karena ternak tetap dilepas pada saat turun hujan atau merumput pada tempat-tempat becek/lembab (BADAN LITBANG PERTANIAN,1993). Teknologi persilangan kambing kacang dan pejantan PE menunjukkan peningkatan tingkat kelangsungan hidup dari 62,45% menjadi 99,09% (BPTPKALIMANTAN BARAT, 2004) bahkan dengan penerapan paket teknologi budidaya ternak kambing dapat meningkatkan sampai tingkat 0% (KUDRIANI et al., 2000).

Selang beranak kambing di Kalimantan Barat umumnya antara 8–10 bulan. Dengan perbaikan tatalaksana perkawinan selang bernak dapat diturunkan menjadi 8 bulan. Laju reproduksi ternak kambing sebesar 1,4 ekor dan menjadi 2,2 ekor anak hidup saat sapih/induk/tahun dengan perbaikan teknologi. Produktivitas induk diukur dari total bobot sapih anak/induk/tahun. Produktivitas induk kambing di Kalimantan Barat dengan teknologi petani adalah 64,4 kg, dengan perbaikan teknologi meningkat menjadi 101 kg dan dengan menekan tingkat kematian hingga 5% dapat mencapai berat 110,4 kg (BADAN LITBANG PERTANIAN, 1993). Dengan demikian aplikasi perbaikan teknologi dapat meningkatkan produktivitas induk sebesar 71%.

Pertambahan bobot badan rata-rata 23,50 g/ekor/hari untuk anak jantan dan 22,96 g/ekor/hari untuk anak kambing betina (KUDRIANI, et al,

2000). Dengan perbaikan teknologi menunjukkan rataan pertambahan bobot badan sebesar 62,8±14,0 g/ekor/hari (BADAN LITBANG PERTANIAN,1993). Sehingga penerapan teknologi dapat memberikan pertambahan bobot badan harian minimal sebesar 112,5% dari teknik budidaya yang dilakukan petani.

Hambatan dan Peluang Pengembangan Ternak Kambing di Kalimantan Barat

Hambatan Pengembangan Ternak Kambing di Kalimantan Barat

Hambatan yang merupakan masalah pengembangan ternak kambing di Kalimantan Barat adalah tingginya intensitas serangan penyakit penyakit kudis (scabies) dan infestasi cacing. Ternak kambing cukup tentan terhadap serangan tungau (kudis) dan cacing. Tingginya serangan penyakit kudis selain oleh pengaruh individu, ditunjang juga oleh sistem pemeliharaan (dilepas

pada tempat yang basah dan kandang tanpa sekat). Beberapa obat tradisional seperti oli bekas dan belerang, daun nangka, air perasan buah pinang ternyata belum mengatasi permasalahan penyakit ternak secara tuntas. Penyuntikan penyakit kudis dengan ivomec memberi kesembuhan yang nyata, namun harga obat relatif mahal.

Selain kendala penyakit kudis dan cacing, gigitan nyamuk juga cukup tinggi intensitasnya. Banyaknya nyamuk dilokasi gelar teknologi merupakan keadaan umum daerah pasang surut atau rawa.Untuk mengatasi serangan nyamuk petani membuat asap dengan membakar kotoran ternak,sabut dan tempurung kelapa dan ranting kayu dan meninggikan alas kandang dari permukaan tanah (BADAN LITBANG PERTANIAN,1993).

Tingginya tingkat mortalitas dan rendahnya bobot sapih/induk/tahun menunjukkan masih terdapat masalah dalam mencapai potensi produksi ternak kambing di Kalimantan Barat. Melalui aplikasi paket teknologi perbaikan pemeliharaan ternak kambing dapat meningkatkan produktivitas ternak kambing di Kalimantan Barat.

Peluang Pengembangan Ternak Kambing di Kalimantan Barat

Luasnya lahan yang sangat berpotensi untuk mengembangkan ternak kambing di Kalimantan Barat merupakan peluang pengembangan ternak kambing di Kalimantan Barat. Potensi ini juga didukung dengan kebijakan pemerintah melalui program Dinas Kehewanan dan Peternakan Kalimantan Barat, seperti penetapan kawasan ternak kambing, persilangan kambing kacang dengan kambing PE dan rencananya dengan kambing Boer, adanya poskeswan keliling dan introduksi pakan hijauan makanan ternak unggul seperti jenis leguminosa dan rumput unggul. Guna memenuhi kebutuhan bibit kambing lokal, telah dibina pusat pembibitan pedesaan ternak kambing di empat lokasi, yaitu Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Pontianak, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. Selain itu pola-pola integrasi ternak kambing dengan tanaman pangan seperti padi, jagung, tanaman perkebunan seperti kelapa, karet dan kelapa sawit merupakan peluang yang rasional untuk pengembangan ternak kambing Propinsi Kalimantan Barat.

Lingkungan strategis yang mendukung pengembangan agribisnis di Kalimantan Barat antara lain:

1. Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, dan dekat dengan Brunei Darussalam, sehingga mempermudah akses pasar untuk produk pertanian di kedua negara tersebut.

2. Kalimantan Barat mempunyai akses langsung terhadap Laut Cina Selatan yang dikenal sebagai lumbung ikan, yang berpotensi sebagai bahan pakan ternak

3. Terdapat banyak sungai yang melintas di kalimantan Barat sebagai jalur lalulintas kapal ke daerah yang tidak terjangkau dengan transportasi darat.

4. Secara nasional, Kalimantan Barat mempunyai kedekatan dengan wilayah Riau Kepulauan, Batam, Bangka Belitung, Jawa dan daerah Kalimantan lainnya, dimana arus perdagangan dengan daerah-daerah tersebut sampai sekarang masih ramai (BPTP KALIMANTAN BARAT, 2004).

PENUTUP

Potensi sumber daya alam Kalimantan Barat baik berupa letak geografis, luas lahan, kondisi biofisik, sosial dan ekonomi yang ditunjang dengan potensi ternak kambing lokal maupun introduksi di Kalimantan Barat merupakan tantangan dan peluang yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan produksi kambing bagi Propinsi Kalimantan Barat maupun bagi pengembangan ternak nasional. Sinergisme antar subsistem agribisnis sangat mentukan kecepatan pengembangan ternak kambing di Kalimantan Barat. Besarnya potensi yang dimiliki Kalimantan Barat tidak akan memberi arti tanpa perencanaan, strategi dan aplikasi langkah tindak lanjut pada tingkat operasional.

DAFTAR PUSTAKA

ANONIMOUS. 2002. Booklet Potensi Usaha Peternakan

Propinsi Kalimantan Barat. Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Propinsi Kalimantan Barat, Pontianak.

BPTP KALIMANTAN BARAT. 2004. Satu Dasawarsa Kiprah BPTP Kalimantan Barat. BPTP Kalimantan Barat, Pontianak.

DEVENDRA C.danM.BURNS.1994.Produksi Kambing di

Daerah Tropis. Penerbit ITB, Bandung. DINAS KEHEWANAN dan PETERNAKAN, 2004. Laporan

Tahunan 2003. Dinas Kehewanan dan Peternakan Propinsi Kalimantan Barat, Pontianak

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KALIMANTAN

BARAT, 2003A. Laporan Penggunaan Lahan (SP-VA) Propinsi Kalimantan Barat. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kalimantan Barat, Pontianak.

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KALIMANTAN

BARAT, 2003B. Laporan Tahunan Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2002. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kalimantan Barat, Pontianak.

KUDRIANI, NANIK SUKARSIH dan L.M. GUFRONI AR.

2000. Laporn Hasil Pengkajian Teknologi Budidaya Ternak Kambing. Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Pontianak, Pontianak. SARWONO,B.1995.Beternak Kambing Unggul. Penebar

Swadaya, Jakarta.

SUGIARTO, HENDIARTO dan NIZWAR SYAFAAT. 2003.

Panduan Teknis Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu. Departemen Pertanian, Jakarta.

SUGIARTO, HENDIARTO dan NIZWAR SYAFAAT. 2003.

Panduan Teknis Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu. Departemen Pertanian, Jakarta.