TITIEN DWI ARIYANTI

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

BIOAVAILABILITAS KALSIUM (Ca) DAN ZAT BESI (Fe) SECARA

IN VITRO PADA BEBERAPA PRODUK KOMERSIAL SUSU IBU

HAMIL

TITIEN DWI ARIYANTI

Skripsi

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Gizi pada

Departemen Gizi Masyarakat

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

Judul : Bioavailabilitas Kalsium (Ca) dan Zat Besi (Fe) secara In Vitro pada Beberapa Prdouk Komersial Susu Ibu Hamil

Nama : Titien Dwi Ariyanti

NIM : I14070002 Menyetujui: Dosen Pembimbing Dr. Rimbawan NIP. 19620406 198603 1 002 Mengetahui,

Ketua Departemen Gizi Masyarakat

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS. NIP. 19621218 198703 1 001

ABSTRACT

Titien Dwi Ariyanti. In Vitro BioavailabilityCalcium (Ca) and Iron (Fe) in Commercial Maternal Milk Products. Under the guidance of Rimbawan

Milk is one of animal foodstuffs that commonly consumed by human, because of its complete and higly nutritious substance, including calcium and iron. Mineral deficiencies, such as calcium and iron, remain a major problem in many developing countries including Indonesia especially for pregnant women. Commercial maternal milk product is a sourceof calcium and iron that is potential to be consumed. Some commercial maternal milk products in market offerhigh calcium and iron product. This study used four commercial maternal milk products as samples. The sampleswere selected based on the content of calcium, iron, dietary fiberand prebiotic (FOS and GOS) that are listed on the nutrition fact. Investigation of in vitro bioavailability for calcium and iron was the major objective of this study because the high calcium and iron content in food does not always describe whether the absorbed calcium and iron was also high. The moisture, ashes, protein, calcium, iron, phosphor, dietary fiber, zinc, available total calcium and available total iron contents among the milk product used in this study were significantly different (p<0,05). However, there is no significant relationship between type of product with bioavailability of calcium and bioavailability of iron (p>0,05). Futhermore there is no significant relationship between nutrients contents (fiber, phosphor, zinc, FOS and GOS) and the bioavailability calcium and biovailability iron on the samples. According to this study catogory of bioavailability of calcium and iron in commercial maternal milk productswas high.

RINGKASAN

Titien Dwi Ariyanti “BIOAVAILABILITAS KALSIUM (Ca) DAN ZAT BESI (Fe) SECARAIN VITRO PADA BEBERAPA PRODUK KOMERSIAL SUSU IBU HAMIL” di bawah bimbingan Dr. Rimbawan

Susu merupakan salah satu pangan hewani yang sangat penting bagi manusia karena memiliki nilai gizi yang tinggi dan lengkap. Susu mengandung kalsium, fosfor, zat besi dan protein yang tinggi.Pertumbuhan produsen susu di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPOM tahun 2001-2005 telah terdaftar sebanyak 56 produk minuman susu ibu hamil dan atau menyusui (BPOM 2005).

Masalah gizi yang sering dialami ibu hamil adalah anemia dan pengeroposan tulang. Menurut data Worldwide Prevalence of Anemia tahun 1993-2005 yang dikeluarkan WHO pada tahun 2008, Indonesia termasuk dalam prevalensi anemia berat untuk golongan anak-anak usia pra-sekolah dan wanita hamil dengan jumlah penderita 44,5% dan 44,3%. Kalsium sangat penting selama kehamilan. Apabila tidak cukup mengkonsumsi pangan sumber kalsium, maka bayi akan mengambil kebutuhan kalsium dari tubuh ibunya, sehingga ibu mempunyai risiko mengalami pengeroposan tulang. Kadar kalsium dalam darah wanita hamil menurun sampai 5% dibandingkan wanita tidak hamil (Arisman 2007).

Salah satu sumber kalsium dan zat besi yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil yaitu susu khusus ibu hamil. Beberapa keunggulan yang ditawakan hampir semua produsen susu ibu hamil adalah susu dengan klaim tinggi kalsium dan zat besi. Akan tetapi tingginya kandungan kalsium dan zat besi yang terdapat dalam makanan tidak selalu dapat diserap tubuh secara maksimal. Berkaitan dengan hal di atas, perlu adanya penelitian mengenai bioavailabilitas kalsium dan zat besi pada beberapa produk komersial susu ibu hamil.

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis bioavailabilitas kalsium (Ca) dan zat besi (Fe) secara in vitro pada beberapa produk komersial susu ibu hamil. Tujuan khusus adalah 1) Menganalisis kadar kalsium dan zat besi, air, abu, protein, fosfor, seng dan serat pangan (larut, tidak larut, total) pada produk komersial susu ibu hamil. 2) Mempelajari bioavailabilitas kalsium (Ca) dan zat besi (Fe) pada produk komersial susu ibu hamil. 3) Mempelajari kemungkinan adanya pengaruh serat pangan, fosfor dan seng tersedia terhadap bioavailabilitas kalsium (Ca) dan zat besi (Fe) pada produk komersial susu ibu hamil.4) Menganalisis total kalsium (Ca) dan zat besi (Fe) tersedia di dalam produk komersial susu ibu hamil.

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Analisis Kimia dan Pangan Departeman Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini berlangsung dari bulan Mei sampai dengan Juli 2011. Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap yaitu 1) Survei pasar terhadap produk komersial yang akan diteliti. Penentuan sampel dilakukan dengan metode

purposive dengan kriteria inklusi. Secara umum produk susu yang diuji adalah

produk komersial dengan klaim tinggi kalsium dan zat besi. Secara khusus yaitu produk komersial susu ibu hamil yang mencantumkan a) kandungan serat, FOS dan GOS pada nutrition fact; b) kandungan FOS dan serat pangan pada nutrition

fact; c) kandungan serat pangan pada nutrition fact. d) tidak mencantumkan

kandungan FOS, GOS ataupun serat pangan pada nutrition fact. 2) Analisis zat gizi yang terdiri dari analisis kadar air, kadar abu, protein, kalsium, zat besi, fosfor, seng, serat pangan. 3) Analisis bioavailabilitas kalsium dan zat besi secara in vitro.

Hasil analisis zat gizi dihitung secara manual menggunakan

MicrosoftExcellfor Windows kemudian diolah dengan menggunakan program

SPSS versi 16.0 for Windows. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak kelompok (RAL) dengan 3 kali ulangan. Pengaruh jenis susu terhadap peubah respon dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA). Apabila berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan dan dilanjutkan dengan uji korelasi Pearson.

Kadar air sampel berkisar antara 2,85% sampai dengan 3,53% (bb). Nilai tersebut sudah sesuai dengan SNI 01-7148-2005yang menetapkan kadar air susu bubuk maksimal 4%(bb). Kadar air pada sampel susu tergolong rendah. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa produk susu berpengaruh nyata terhadap kadar airnya (p<0,05).

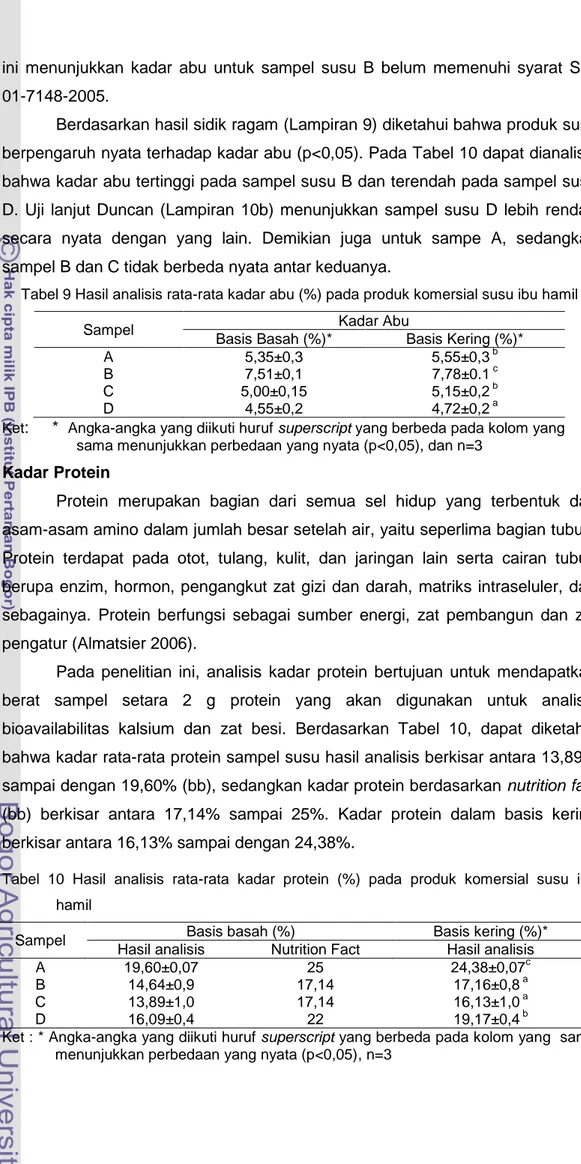

Kadar abu sampel susu berkisar antara 4,55% sampai dengan 7,51% (bb) atau4,72% sampai dengan 7,78% (bk). Apabila dibandingkan dengan SNI SNI 01-7148-2005, kadar abu tertinggi (sampel susu B) melebihi kadar abu SNI. Syarat kadar abu SNI untuk susu bubuk maksimal 6%. Berdasarkan hasil sidik ragam, produk susu berpengaruh nyata terhadap kadar abu (p<0,05).

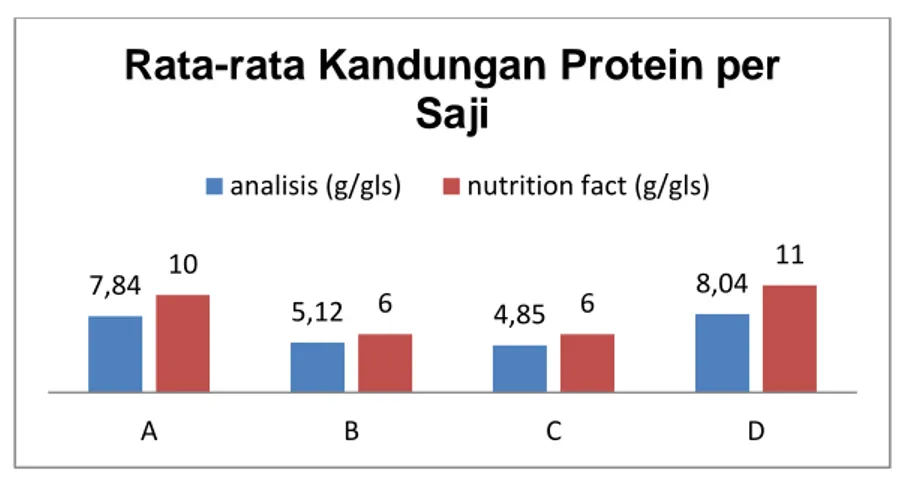

Kadar protein sampel susu hasil analisis berkisar antara 13,89% sampai dengan 19,60% (bb) atau 16,13% sampai dengan 24,38% (bk). Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa produk susu berpengaruh terhadap kadar protein susu (p<0,05). Kadar protein hasil analisis sampel susu B, C dan D tidak memenuhi SNI 01-7148-2005yaitu 18-25%. Berdasarkan nutrition fact hanya sampel susu A dan D yang memenuhi SNI 01-7148-2005untuk protein.

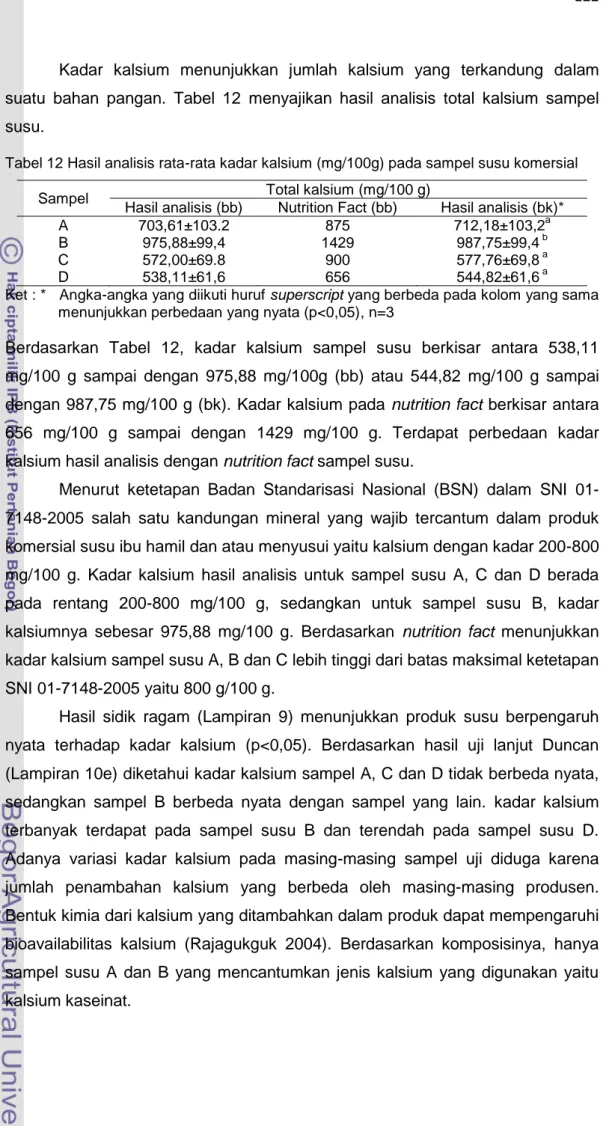

Kadar kalsium sampel susu berkisar antara 538,11 mg/100 g sampai dengan 975,88 mg/100g (bb) atau 544,82 mg/100 g sampai dengan 987,75 mg/100 g (bk).Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa produk susu berpengaruh nyata terhadap kadar kalsium (p<0,05). Konsumsi susu sesuai saran penyajian pada sampel susu B (120%) dan D (105%) dapat memenuhi AKG kalsium untuk ibu hamil selama sehari.

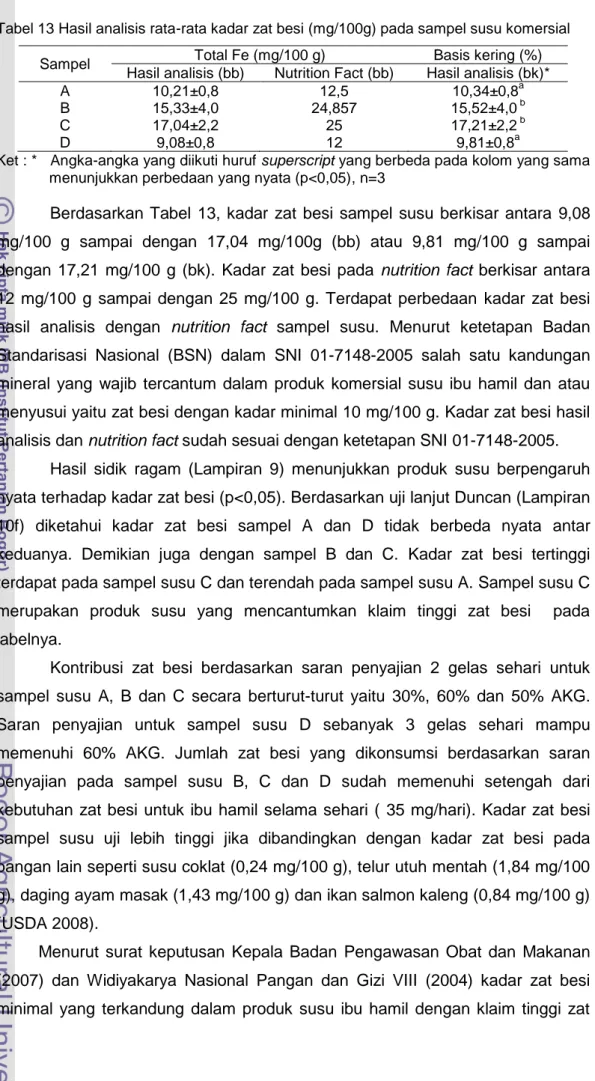

Kadar zat besi sampel susu berkisar antara 9,08 mg/100 g sampai dengan 17,04 mg/100g (bb) atau 9,81 mg/100 g sampai dengan 17,21 mg/100 g (bk). Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa produk susu berpengaruh nyata terhadap kadar zat besi (p<0,05). Konsumsi susu sesuai saran penyajian pada sampel susu B (60%), C (50%) dan D (60%) sudah dapat memenuhi 50% dari AKG zat besi untuk ibu hamil selama sehari.

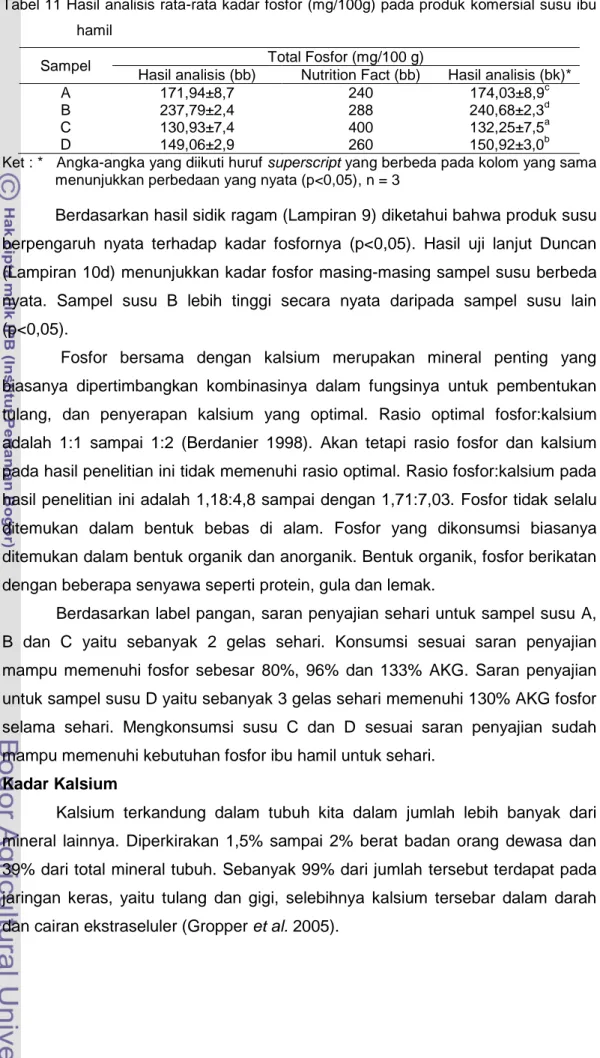

Kadar fosfor pada sampel berkisar antara 130,92 mg/100g sampai dengan 237,79 mg/100g (bb) atau 132,24 sampai dengan 150,92 mg/100 g (bk). Berdasarkan hasil sidik ragam, produk susu berpengaruh nyata terhadap kadar fosfornya (p<0,05). Konsumsi susu sesuai saran penyajian pada sampel susu C (133%) dan D (130%) sudah dapat memenuhi AKG fosfor ibu hamil selama sehari.

Kadar seng pada sampel susu berkisar antara 4,39 mg/100 g sampai dengan 10,92 mg/100g (bb) atau 4,44 mg/100 g sampai dengan 11,03 mg/100 g (bk). Hasil sidik ragam menunjukkan, produk susu berpengaruh nyata terhadap kadar seng (p<0,05). Konsumsi susu sesuai saran penyajian pada sampel susu B (50%), C (70%) dan D (75%) sudah dapat memenuhi 50% dari AKG seng untuk ibu hamil selama sehari.

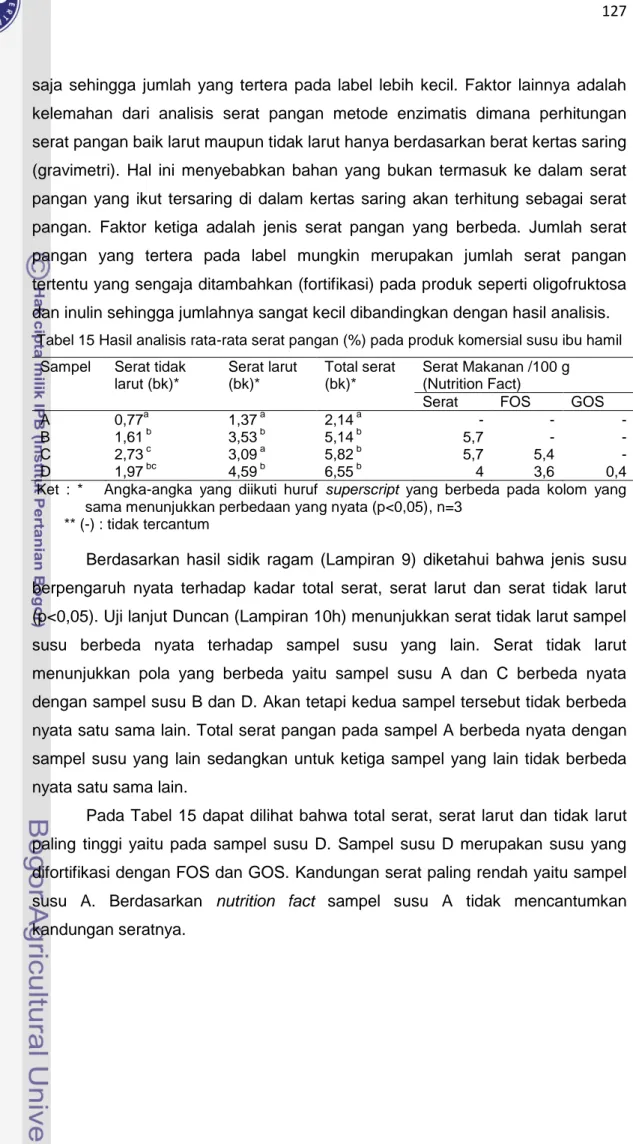

Kadar serat pangan yang dihitung meliputi serat tidak larut, serat larut dan total serat pangan. Hasil analisis kadar total serat pangan berkisar antara 2,14%-6,55% (bk), kadar serat tidak larut berkisar antara 0,77%-2,72% (bk) dan kadar serat larut berkisar antara 1,36%-4,58% (bk). Berdasarkan hasil sidik ragam diketahui, produk susu berpengaruh nyata terhadap kadar total serat, serat larut dan serat tidak larut (p<0,05).

Bioavailabilitas kalsium susu berkisar antara 36,64% sampai dengan 41,05%. Berdasarkan hasil sidik ragam, tidak ada pengaruh nyata antara produk susu dengan bioavailabilitas kalsium (p>0,05). Kamchan (2003) mengelompokkan bioavailabilitas kalsium menjadi tiga yaitu tinggi (≥20%), sedang (10% – 19%), dan rendah (≤10%). Tidak ada hubungan signifikan antara zat gizi lain (serat pangan, fosfor, seng, FOS dan GOS) terhadap bioavailabilitas kalsium pada sampel uji. Total kalsium tersedia untuk sampel susu berkisar antara 212,07 mg/100 g sampai dengan 355,83 mg/100 g. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa produk susu berpengaruh nyata terhadap total kalsium tersedia (p<0,05).

Bioavailabilitas zat besi berkisar antara 17,89% sampai dengan 27,58%. Bioavailabilitas zat besi paling tinggi terdapat pada sampel susu C dan paling rendah pada sampel susu D. Analisis sidik ragam menunjukkan tidak ada pengaruh nyata antara produk susu dengan bioavailabilitas zat besi (p>0,05). Menurut Kartono & Soekarti (2004) Penyerapan besi tinggi sebesar 15%, sedang sebesar 10% dan rendah sebesar 5%. Tidak ada hubungan signifikan antara zat gizi lain (serat pangan, fosfor, seng, FOS dan GOS) terhadap bioavailabilitas zat besi pada sampel. Total zat besi tersedia untuk sampel susu berkisar antara 1,71 mg/100 g sampai dengan 4,65 mg/100 g. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa produk susu berpengaruh nyata terhadap total zat besi tersedia (p<0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bioavailabilitas kalsium dan zat besi pada semua sampel termasuk dalam kategori tinggi.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa , tapi penpenulis haturkan shalawat dan salam kepada junjungan besar nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan panutan. Atas semangat, dorongan dan kerja keras serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul ―Bioavailabilitas Kalsium (Ca) dan Zat Besi (Fe) secara In Vitropada Beberapa Produk Komersial Susu Ibu Hamil” yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Gizi di Fakultas Ekologi Manusia (FEMA). Banyak pihak yang telah membantu Penulis menyelesaikan ini, karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Rimbawan, selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan motivasi kepada Penulis.

2. Dr. Ir. Hadi Riyadi, MS. selaku dosen penguji sekaligus dosen pemandu seminar atas masukan dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini. 3. Kepada Alm. Waluyo (Ayah) yang mampu menjadi motivasi yang

sustainable. Kepada mama Asmawati atas doa, waktu, kesabaran,

semangat, masukan dan dukungan secara mental maupun material serta kepada kakak-kakak tersayang Susanti Wulandari dan Fitrat Firmansyah atas doa dan semangatnya.

4. Bapak Mashudi, selaku teknisi dan pembimbing laboratorium atas masukan dan bimbingannya yang sangat membantu.

5. Ibu Titi M. Biomed, Ibu Nina dan Bapak Basri selaku laboran atas bantuan dan masukannya yang sangat berarti.

6. Teman-teman Koplag Jilid 2 (Lina, Rahmi, Mahmud, Panji, Cia, Killa, Tina, Icha, Debby dll) atas kerjasamanya, bantuan, saran serta motivasi kepada Penulis.

7. Teman-teman sebimbingan Fatma Silviani, Imas Septiyani, Caesar Laini Anggi, Ima Karimah dan Waldemar Sebastian atas dukungan dan semangatnya yang sangat berarti kepada Penulis.

8. Teman-teman terbaik Imam Saloso, M Renandra Ichsansyah, Panji Azahari Tahudi, Saskia Piscesa, Novrianti Puspita Wardani, Syifa Aulia, Aomi Hazelia Dewi, Atika Primadala Amrin, Adiarti Nursasanti, Fatma

Silviani atas kebersamaan, kekompakan, kenyamanan, konflik, saran, semangat, motivasi dan dukungannya kepada Penulis.

9. Teman-teman se-Internship Dietetic (Stefany Pasanea, Nadia Svenskarin, Novi Lusiana, Dida Hanifah Rahman) yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.

10. Teman-teman Wisma Firas (Putri Pinilih, Inayah Nurmalasari, Eny Rohmayani, Anisa Tridiyani, Nurul Fitria, Hanna Widiastuti) atas semangat dan kebersamaannya yang hangat.

11. Kepada sahabat-sahabat (Dwi Marjoko, Shincia Purnamasari, Alia Issyaputri dan Eddie Setiyawan) yang selalu memberikan semangat, motivasi kepercayaan serta doa selama ini kepada Penulis.

12. Teman-teman Luminaire (GM 44) atas dukungan dan semangatnya selama ini, kepada adik-adik GM 45 dan semua pihak yang turut membantu.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Bogor, Februari 2012 Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Sumbawa Besar, 13 Januari 1989. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Alm Waluyo dan Asmawati. Penulis menamatkan pendidikan formal di SDN Kerato, Sumbawa Besar pada tahun 2001, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Sumbawa Besar pada tahun 2001 sampai 2004. Tahun 2004 Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Sumbawa Besar sampai tahun 2007.

Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institiut Pertanian Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) pada tahun 2007. Selama Penulis mengikuti pendidikan di IPB, Penulis aktif di BEM FEMA sebagai staf Divisi dan Komunikasi pada periode kepengurusan 2008/2009. Penulis juga bergabung dalam organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Gizi (HIMAGIZI) sebagai staf Informasi dan Komunikasi pada periode kepengurusan 2009/2010. Selain berorganisasi Penulis juga aktif dalam berbagai kepanitiaan seperti kegiatan Nutrtion Fair, Bonjour, Senzasional 2010.

Tahun 2010 Penulis menerima hibah untuk Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT) dengan judul ―Reeksekusi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di Indonesia‖. Pada tahun yang sama Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pada tahun 2011, Penulis melaksanakan Internship Dietetic di RSAB Harapan Kita Jakarta. Pada tahun yang sama Penulis menerima dana hibah untuk Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian (PKMP) dengan judul ―Chocolat Petillant Jinten Hitam (Nigella sativa L) sebagai Pangan Alternatif Tinggi Kalium‖.Penulis juga pernah menjadi asisten praktikum pada mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi (2009 dan 2011). Selama Penulis mengikuti pendidikan di IPB, Penulis merupakan penerima Beasiswa Emas dari PT. Newmont Nusa Tenggara.

DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA ... i

RIWAYAT HIDUP ... ii

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... iv DAFTAR GAMBAR ... v DAFTAR LAMPIRAN ... vi PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Tujuan ... 3 Tujuan Umum ... 3 Tujuan Khusus ... 3 Kegunaan Penelitian ... 3 TINJAUAN PUSTAKA ... 4 Susu ... 4 Kalsium ... 7 Kebutuhan Kalsium ... 7

Kekurangan dan Kelebihan Kalsium ... 8

Bioavailabilitas Kalsium ... 10

Zat Besi ... 17

Kebutuhan Zat Besi ... 17

Metabolisme Zat Besi ... 18

Kekurangan dan Kelebihan Zat Besi ... 20

Bioavailabilitas Zat Besi ... 20

METODOLOGI ... 23

Waktu dan Tempat ... 23

Bahan dan Alat ... 23

Tahapan Penelitian ... 23

Rancangan Percobaan ... 29

Pengolahan dan Analisis Data ... 29

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 30

Karakteristik Produk Komersial Susu Ibu Hamil ... 30

Kadar Air ... 32

Kadar Protein ... 34

Kadar Fosfor ... 36

Kadar Kalsium ... 37

Kadar Zat Besi ... 39

Kadar Seng (Zn) ... 41

Kadar Serat Pangan ... 42

Ketersediaan Biolagis (Bioavailabilitas) Kalsium ... 44

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bioavailabilitas Kalsium ... 47

Total kalsium Tersedia ... 51

Ketersediaan Biologis (Bioavailabilitas) Zat Besi ... 52

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bioavailabilitas Zat Besi ... 53

Total Zat Besi Tersedia ... 57

KESIMPULAN DAN SARAN ... 60

Kesimpulan ... 60

Saran ... 61

DAFTAR PUSTAKA ... 62

DAFTAR GAMBAR

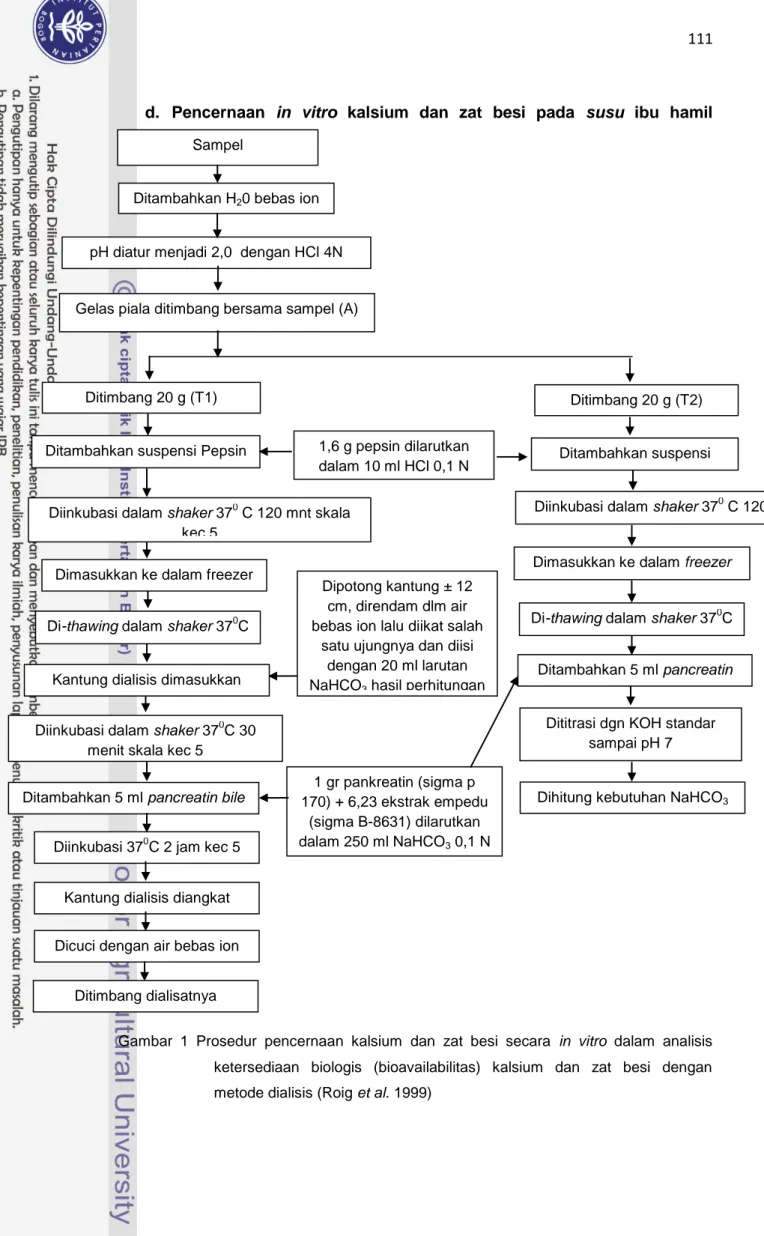

Halaman 1. Prosedur pencernaan kalsium dan zat besi secara in vitro dalam

analisis ketersediaan biologis (bioavailabilitas) kalsium dan

zat besi dengan metode dialisis (Roig et al. 1999) ... 27

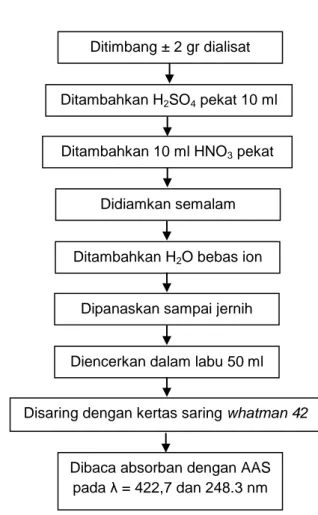

2. Prosedur pengabuan basah dalam analisis total kalsium Dan zat besi dalam dialisat maupun pada produk komersial susu ibu hamil dengan metode AAS ... 28

3. Rata-rata kandungan protein produk komersial susu ibu hamil per saji (g/gelas) ... 36

4. Tahap persiapan inkubasi: Gelas piala berisi kantung dialisis dalam larutan buffer NaHCO3 (a) dan tabung shaker berisi kantung dialisis dalam suspensi sampel (b) ... 44

5. Inkubasi sampel untuk menentukan bioavailabilitas kalsium in vitro Dalam penangas air bergoyang (Shaker Water Bath) ... 45

6. Bioavailabilitas kalsium produk komersial susu ibu hamil ... 46

7. Bioavailabilitas zat besi produk komersial susu ibu hamil ... 53

8. Kurva kalibrasi P2O5 ... 72

9. Kurva kalibrasi kalsium ... 73

10. Kurva kalibrasi zat besi ... 74

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Kandungan nutrisi dalam segelas susu sapi (200g) ... 5

2. Rata-rata kandungan mineral dalam susu dan abu ... 5

3. Spesifikasi mutu susu bubuk (SNI 01-2970-2006) ... 6

4. Angka kecukupan rata-rata kalsium yang dianjurkan ... 8

5. Angka kecukupan rata-rata zat besi yang dianjurkan ... 17

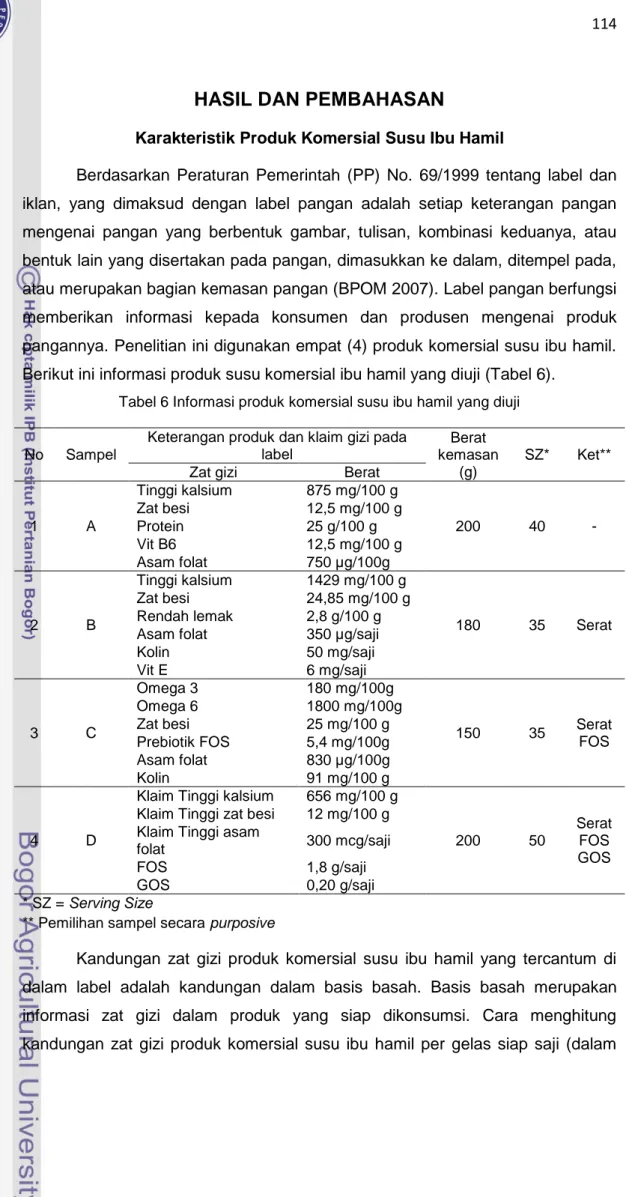

6. Informasi produk komersial susu ibu hamil yang diuji ... 30

7. Kandungan Ca dan Fe produk komersial susu ibu hamil ... 31

8. Hasil analisis rata-rata kadar air (%) pada produk komersial susu ibu hamil ... 33

9. Hasil analisis rata-rata kadar abu (%) pada produk komersial susu ibu hamil ... 34

10. Hasil analisis rata-rata kadar protein (%) pada produk komersial susu ibu hamil ... 34

11. Hasil analisis rata-rata kadar fosfor (mg/100 g) pada poduk komersial susu ibu hamil ... 37

12. Hasil analisis rata-rata kadar kalsium (mg/100g) pada produk komersial susu ibu hamil ... 38

13. Hasil analisis rata-rata kadar zat besi (mg/100g) pada produk komersial susu ibu hamil ... 40

14. Hasil analisis rata-rata kadar seng (mg/100g) pada produk komersial susu ibu hamil ... 41

15. Hasil analisis rata-rata serat pangan (%) pada produk komersial susu ibu hamil ... 43

16. Rata-rata total kalsium tersedia pada produk komersial susu ibu hamil ... 51

17. Rata-rata total zat besi tersedia pada produk komersial susu ibu hamil ... 57

18. Analisis harga per satuan zat gizi (Rp/mg) ... 58

19. Kadar air produk komersial susu ibu hamil ... 71

20. Kadar protein produk komersial susu ibu hamil ... 72

21. Nilai absorbansi pada berbagai konsentrasi fosfor standar ... 73

22. Kadar fosfor produk komersial susu ibu hamil ... 73

24. Kadar kalsium produk komersial susu ibu hamil ... 75

25. Nilai absorbansi pada berbagai konsentrasi zat besi standar ... 76

26. Kadar zat besi produk komersial susu ibu hamil ... 76

27. Nilai absorbansi pada berbagai konsentrasi seng standar ... 77

28. Kadar seng produk komersial susu ibu hamil ... 78

29. One way ANOVA kandungan gizi produk komersial susu ibu Hamil ... 80

30. Uji lanjut Duncan kadar air ... 81

31. Uji lanjut Duncan kadar abu ... 81

32. Uji lanjut Duncan kadar protein ... 82

33. Uji lanjut Duncan kadar fosfor ... 82

34. Uji lanjut Duncan kadar kalsium ... 82

35. Uji lanjut Duncan kadar zat besi ... 82

36. Uji lanjut Duncan kadar seng ... 83

37. Uji lanjut Duncan kadar serat tak larut ... 83

38. Ui lanjut Duncan kadar serat larut ... 83

39. Uji lanjut Duncan kadar total serat pangan ... 83

40. Uji lanjut Duncan bioavailabilitas kalsium ... 84

41. Uji lanjut Duncan bioavailabilitas zat besi ... 84

42. Uji lanjut Duncan total kalsium tersedia ... 84

43. Uji lanjut Duncan total zat besi tersedia ... 84

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Penentuan Kadar Air (Apriyantono et al. 1989) ... 66 2. Analisis Protein Metode Semi Kjeldahl (Sulaeman et al. 1994) ... 68 3. Perhitungan Analisis Kadar Air Produk Komersial Susu Ibu

Hamil ... 69 4. Perhitungan Analisis kadar Protein Produk Komersial Susu Ibu

Hamil ... 70 5. Perhitungan Analisis Kadar Fosfor Produk Komersial Susu Ibu

Hamil ... 71 6. Perhitungan Analisis kadar Kalsium Produk Komersial Susu Ibu

Hamil ... 72 7. Perhitungan Analisis Kadar Zat Besi Produk Komersial Susu Ibu

Hamil ... 74 8. Perhitungan Analisis Kadar Seng Produk Komersial Susu Ibu

Hamil ... 75 9. Hasil Sidik Ragam (One Way ANOVA) Ca, Fe, Air, Abu, Protein,

Serat Pangan, P, Zn, Bioavailabilitas Ca dan Fe, Total Ca

dan Fe Tersedia ... 78 10. Hasil Uji Lanjut Duncan Ca, Fe, Air, Abu, Protein, Serat Pangan

P, Zn, Bioavailabilitas Ca dan Fe, Total Ca dan Fe Tersedia ... 79 11. Hasil Uji Korelasi Pearson ... 83

PENDAHULUAN

Latar BelakangSusu merupakan salah satu pangan hewani yang sangat penting bagi manusia karena memiliki nilai gizi yang tinggi dan lengkap. Susu mengandung kalsium, fosfor, zat besi dan protein yang tinggi. Selain itu, susu juga mengandung sejumlah vitamin, di antaranya vitamin A dan D. Menurut Khomsan (2005) konsumsi susu sangat penting pada setiap golongan usia baik anak-anak, remaja, dewasa dan lansia.

Di negara berkembang, termasuk Indonesia susu masih dianggap sebagai pangan yang mewah oleh sebagian besar masyarakatnya. Anwar & Khomsan (2009) menyebutkan, kontribusi susu dapat memenuhi asupan kalsium orang Indonesia rata-rata hanya 23 mg/hari. Akan tetapi pertumbuhan produk susu terus berkembang. Salah satunya yaitu jenis produk susu berkebutuhan khusus seperti susu ibu hamil. Konsusmsi susu jenis khusus, yang termasuk didalamnya adalah susu ibu hamil mencapai 11.505 ton di tahun 2002 dan bergerak menjadi 14.311 ton di tahun 2002 (BPS 2003). Berdasarkan data BPOM tahun 2001-2005 telah terdaftar sebanyak 56 produk minuman susu ibu hamil dan atau menyusui (BPOM 2005).

Kehamilan merupakan bagian dari reproduksi wanita yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan yang terjadi secara alami. Pada setiap tahap kehamilan, seorang ibu membutuhkan makanan dengan kandungan zat-zat gizi yang berbeda. Beberapa masalah gizi yang dialami ibu hamil adalah kurangnya asupan zat besi dan kalsium. Rata-rata konsumsi protein, kalsium, besi, dan vitamin A ibu hamil lebih rendah dibandingkan rata-rata angka kecukupannya (Septiyani 2008).

Zat besi merupakan elemen kunci dalam proses metabolisme hampir semua organisme hidup. Jumlah zat besi dalam tubuh bervariasi, tergantung pada usia, jenis kelamin, kehamilan dan pertumbuhan. Anemia gizi karena kekurangan zat besi masih menjadi masalah di negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Prevalensi anemia di Indonesia mencapai 40% pada tahun 2001 (Depkes 2001). Menurut data Worldwide Prevalence of Anemia tahun 1993-2005 yang dikeluarkan WHO pada tahun 2008, Indonesia termasuk dalam prevalensi anemia berat untuk golongan anak-anak usia pra-sekolah dan wanita hamil dengan jumlah penderita 44,5% dan 44,3%. Amiruddin dan Wahyuddin (2007) menyatakan bahwa hasil penelitian pada 128 wanita hamil di Bantimurung

diperoleh sekitar 83,6 % mengalami anemia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk zat besi pada wanita normal yaitu 26 mg/hari. Kebutuhan zat besi pada wanita hamil meningkat 9 mg/hari dari AKG pada trimester II dan meningkat 13 mg/hari dari AKG pada trimester III (WNPG 2004).

Kalsium merupakan salah satu mineral makro yang penting untuk pembentukan tulang dan gigi yang normal. Kalsium juga berperan dalam proses pembekuan darah, kontraksi otot, metabolisme sel, dan mengirimkan isyarat saraf ke sel (Bredbenner et al. 2007). Kalsium sangat penting selama kehamilan. Bukan hanya untuk bayi, tetapi juga untuk ibu dalam mempertahankan kalsiumnya sendiri. Apabila ibu tidak cukup mengkonsumsi pangan sumber kalsium, maka bayi akan mengambil kebutuhan kalsium dari tubuh ibunya, sehingga ibu mempunyai risiko mengalami pengeroposan tulang. Angka Kecukupan Gizi (AKG) kalsium untuk wanita normal sebesar 800 mg/hari. Kebutuhan kalsium pada wanita hamil meningkat 150 mg/hari dari AKG pada trimester I, II, III masa kehamilan. Kadar kalsium dalam darah wanita hamil menurun sampai 5% dibandingkan wanita tidak hamil (Arisman 2007).

Salah satu sumber kalsium dan zat besi yang baik dikonsumsi ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan zat besi yaitu susu. Beberapa keunggulan yang ditawakan hampir semua produsen susu komersial ibu hamil adalah susu dengan klaim tinggi kalsium dan zat besi. Hal ini dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan gizinya. Akan tetapi penambahan kalsium dan zat besi dalam produk komersial susu ibu hamil harus disertai dengan pengetahuan akan ketersediaan biologisnya (bioavailabilitas). Hal ini disebabkan total mineral yang tinggi dalam suatu produk belum menjamin tingginya jumlah mineral yang diserap oleh tubuh.

Bioavailabilitas dapat diartikan sebagai jumlah mineral dalam bahan pangan yang dapat diserap dan dipergunakan oleh tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas kalsium dan zat besi, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat. Komposisi dan zat gizi lain yang terdapat di dalam susu juga dapat memberikan pengaruh pada bioavailabilitas kalsium dan zat besi (serat pangan, fosfor, seng dan prebiotik). Bioavailabilitas kalsium dan zat besi dapat dianalisis dengan metode in vivo maupun in vitro. Namun, metode in vitro selama ini dinilai lebih menguntungkan karena cepat, praktis, dan lebih murah (Damayanthi & Rimbawan 2008).

Berkaitan dengan hal di atas, perlu adanya penelitian mengenai bioavailabilitas kalsium dan zat besi pada beberapa produk komersial susu ibu hamil. Hal ini penting dilakukan agar para konsumen mendapat informasi mengenai bioavailabilitas kalsium dan zat besi dari produk komersial susu ibu hamil untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih produk susu yang sesuai dalam rangka memenuhi kebutuhan kalsium dan zat besi ibu hamil.

Tujuan Tujuan umum :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bioavailabilitas kalsium (Ca) dan zat besi (Fe) secara in vitro pada beberapa produk komersial susu ibu hamil.

Tujuan khusus :

Tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1.

Menganalisis kadar kalsium dan zat besi, air, abu, protein, serat pangan (larut, tidak larut, total), kadar fosfor dan kadar seng pada produk komersial susu ibu hamil.2.

Mempelajari bioavailabilitas kalsium (Ca) dan zat besi (Fe) pada produk komersial susu ibu hamil.3.

Mempelajari kemungkinan adanya pengaruh serat pangan, fosfor dan Zn tersedia terhadap bioavailabilitas kalsium (Ca) dan zat besi (Fe) pada produk komersial susu ibu hamil.4.

Menganalisis total kalsium (Ca) dan zat besi (Fe) tersedia di dalam produk komersial susu ibu hamil.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama ibu hamil mengenai bioavailabilitas kalsium (Ca) dan zat besi (Fe) pada beberapa produk komersial susu ibu hamil yang beredar di pasaran. Informasi ini dapat berguna sebagai pertimbangan ibu hamil dalam memilih produk susu yang sesuai dengan kebutuhan gizinya.

TINJAUAN PUSTAKA

SusuSusu didefinisikan sebagai produk kelenjar susu (mamary gland) atau sekresi dari kelenjar susu binatang menyusui. Hewan penghasil susu adalah hewan mamalia seperti sapi, kerbau, domba, kambing, onta, zebra dan sebagainya (Marliyati, Sulaeman & Anwar 1992). Sebagaian besar susu yang diproduksi adalah susu berasal dari sapi, baik yang dikonsumsi dalam bentuk segar maupun digunakan sebagai bahan baku dalam memproduksi berbagai susu olahan.

Secara kimia, susu adalah emulsi lemak dalam air yang mengandung gula, garam-garam mineral dan protein dalam bentuk suspensi koloidal. Komponen utama susu adalah air, lemak, protein (kasein dan albumin), laktosa (gula susu) dan abu. Komponen susu selain air merupakan Total Solid (TS) dan

total solid tanpa komponen lemak (Solid Non Fat). Beberapa istilah lain yang

biasa digunakan sehubungan dengan komponen utama susu ini adalah plasma susu atau susu skim. Susu skim yaitu bagian susu yang mengandung semua komponen kecuali lemak dan serum susu atau biasa disebut whei. Whey yaitu bagian susu yang mengandung semua komponen susu kecuali lemak dan kasein (Rahman et al. 1992).

Susu memiliki kandungan gizi yang baik dan bervariasi. Menurut Rahman

et al. (1992) beberapa faktor yang mempengaruhi konsentrasi

komponen-komponen dalam susu adalah mastitis, tahapan dalam periode laktasi, musin dan keadaan makanan. Secara umum komposisi zat gizi dalam susu dapat dilihat di Tabel 1.

Mengkonsumsi susu memberikan banyak manfaat. Towers et al. (1997) menjelaskan bahwa susu mengandung komposisi zat gzi makro (protein, lemak dan krabohidrat) yang seimbang dan memiliki kualitas protein yang tinggi karena asam amino esensial yang lengkap dan rasio asam amino yang mendekati jumlah yang dibutuhkan tubuh. Susu juga mengandung vitamin yang paling banyak jumlahnya dan mempunyai biovailabilitas yang tinggi.

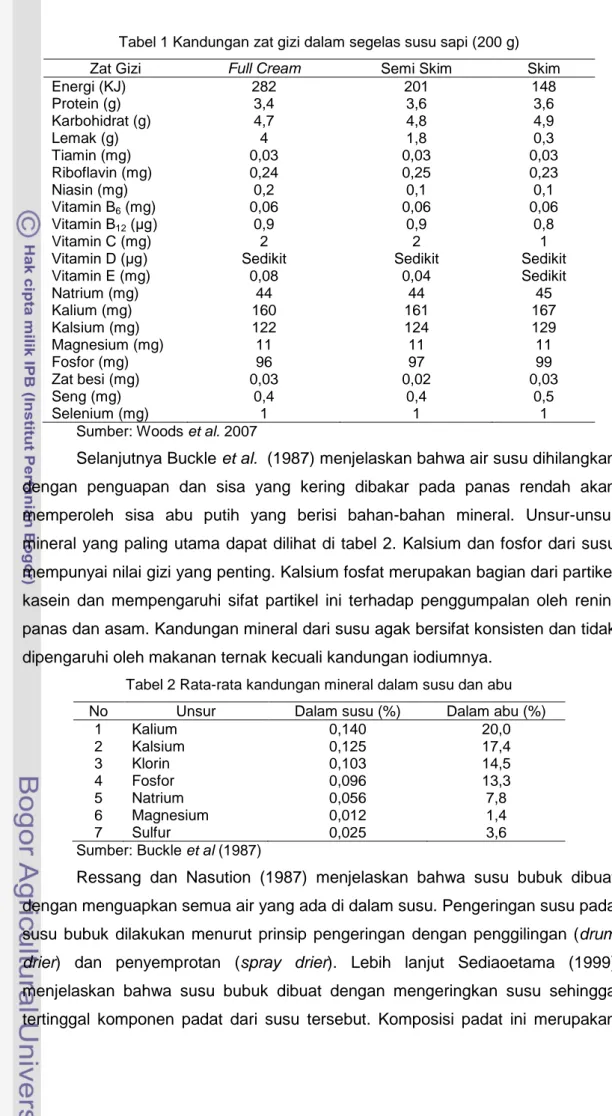

Tabel 1 Kandungan zat gizi dalam segelas susu sapi (200 g) Zat Gizi Full Cream Semi Skim Skim

Energi (KJ) 282 201 148 Protein (g) 3,4 3,6 3,6 Karbohidrat (g) 4,7 4,8 4,9 Lemak (g) 4 1,8 0,3 Tiamin (mg) 0,03 0,03 0,03 Riboflavin (mg) 0,24 0,25 0,23 Niasin (mg) 0,2 0,1 0,1 Vitamin B6 (mg) 0,06 0,06 0,06 Vitamin B12 (μg) 0,9 0,9 0,8 Vitamin C (mg) 2 2 1

Vitamin D (μg) Sedikit Sedikit Sedikit Vitamin E (mg) 0,08 0,04 Sedikit Natrium (mg) 44 44 45 Kalium (mg) 160 161 167 Kalsium (mg) 122 124 129 Magnesium (mg) 11 11 11 Fosfor (mg) 96 97 99 Zat besi (mg) 0,03 0,02 0,03 Seng (mg) 0,4 0,4 0,5 Selenium (mg) 1 1 1

Sumber: Woods et al. 2007

Selanjutnya Buckle et al. (1987) menjelaskan bahwa air susu dihilangkan dengan penguapan dan sisa yang kering dibakar pada panas rendah akan memperoleh sisa abu putih yang berisi bahan-bahan mineral. Unsur-unsur mineral yang paling utama dapat dilihat di tabel 2. Kalsium dan fosfor dari susu mempunyai nilai gizi yang penting. Kalsium fosfat merupakan bagian dari partikel kasein dan mempengaruhi sifat partikel ini terhadap penggumpalan oleh renin, panas dan asam. Kandungan mineral dari susu agak bersifat konsisten dan tidak dipengaruhi oleh makanan ternak kecuali kandungan iodiumnya.

Tabel 2 Rata-rata kandungan mineral dalam susu dan abu No Unsur Dalam susu (%) Dalam abu (%)

1 Kalium 0,140 20,0 2 Kalsium 0,125 17,4 3 Klorin 0,103 14,5 4 Fosfor 0,096 13,3 5 Natrium 0,056 7,8 6 Magnesium 0,012 1,4 7 Sulfur 0,025 3,6 Sumber: Buckle et al (1987)

Ressang dan Nasution (1987) menjelaskan bahwa susu bubuk dibuat dengan menguapkan semua air yang ada di dalam susu. Pengeringan susu pada susu bubuk dilakukan menurut prinsip pengeringan dengan penggilingan (drum

drier) dan penyemprotan (spray drier). Lebih lanjut Sediaoetama (1999)

menjelaskan bahwa susu bubuk dibuat dengan mengeringkan susu sehingga tertinggal komponen padat dari susu tersebut. Komposisi padat ini merupakan

sekitar 14% dari susu aslinya, maka rekonstitusi menjadi susu cair kembali dilakukan dengan menambah air matang sebanyak 7 kali sebanyak susu bubuknya (100/14 bagian). Selama proses pengeringan ini terjadi perubahan atau kerusakan pada beberapa komponen zat gizi diantaranya vitamin A dan vitamin B kompleks. Oleh karena itu pada susu bubuk ditambahkan berbagai zat gizi yang rusak atau berkurang.

Zat gizi yang terkandung dalam susu meliputi makro nutrien dan mikro nutrien. Kadar makro nutrien (protein, lemak dan karbohidrat) susu umumnya stabil setelah mengalami proses pengolahan, sedangkan mikro nutrien (vitamin dan mineral) susu umumnya mengalami kerusakan setelah proses pengolahan (khususnya vitamin).

Badan Standarisasi Nasional (BSN) menyatakan minuman khusus ibu hamil dan atau ibu menyusui adalah produk berbentuk bubuk ataupun cair, khusus ibu hamil atau menyusui, mengandung energi, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang diperhitungkan berdasarkan tambahan kecukupan gizi yang dianjurkan untuk kelompok tersebu, dengan atau tanpa penambahan komponen bioaktif dan atau bahan tambahan pangan yang diijinkan.Syarat mutu produk susu bubuk di Indonesia diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Adapun spesifikasi persyaratan mutu susu bubuk yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3 Spesifikasi mutu susu bubuk ibu hamil dan atau menyusui (SNI 01-7148-2005) Zat Gizi Satuan

Persyaratan Berbentuk Bubuk

(per 100 g)

Berbentuk Cair (per 100 ml) Energi kkal Min 370 Min 65 Protein G 18-25 3,2 – 4,4

Lemak G Min 3,5 Min 0,6

Karbohdirat G Max 65 Max 11,4

Air G Max 4 -

Abu G Max 6 Max 1,1

Kalsium mg 200-800 35-140 Zat besi mg Min 10 Min 1,8

Seng mg Min 5 Min 0,9

Vitamin A mg 300-500 53-88 Vitamin B1 (Thiamin) mg 0,5-1,0 0,1-0,2

Vitamin B2 (Ribiflavin) mg 0,5-1,1 0,1-0,2

Vitamin B3 (Niasin) mg 14 1,1-2,5

vitamin B6 (Piridoksin) mcg 0,6-1,3 0,1-0,2

Vitamin B9 (Asam Folat) mcg 285-400 49-70

Vitamin B12 mg 0,3-2,4 0,1-0,4

Kalsium

Mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia adalah kalsium, yaitu sebanyak 1,5 sampai 2% dari berat badan orang dewasa atau sekitar 1 kg. Sebanyak 99% dari jumlah tersebut terdapat pada jaringan keras, yaitu tulang dan gigi, selebihnya kalsium tersebar dalam tubuh (Berdanier 1998). Kalsium berada dalam keadaan seimbang dengan kalsium plasma (darah) pada konsentrasi kurang lebih 2,25-2,60 mmol/l atau 9-10,4 mg/100 ml. Kadar kalsium dalam konsentrasi darah cenderung konstan dan jika bervariasi tidak sampai 10% (Almatsier 2006). Tubuh orang dewasa mengandung sekitar 1000-1300 g kalsium yang kurang dari 2% berat tubuh. Kandungan normal kalsium darah adalah 9-11 mg per 100 ml. Sekitar 48% serum kalsium adalah ionik dimana 46% dalam senyawa protein darah. Sisanya dalam bentuk senyawa kompleks yang mudah berdifusi, seperti dalam bentuk sitrat (Soekatri & Kartono 2004).

Berdasarkan Almatsier (2006), kalsium mempunyai fungsi dalam pembentukan tulang dan gigi, katalisator reaksi-reaksi biologik, dan kontraksi otot. Pada pembentukan tulang, kalsium di dalam tulang mempunyai dua fungsi yaitu sebagai bagian integral dari struktur tulang dan sebagai tempat menyimpan kalsium. Selain itu, beberapa reaksi biologik yang menggunakan kalsium sebagai katalisator adalah absorpsi vitamin B12, tindakan enzim pemecah lemak, aktivasi lipase pankreas, ekskresi insulin oleh pankreas, dan proses pemecahan serta pembentukan asetilkolin.

Kebutuhan Kalsium

Menurut Winarno (2008), keperluan kalsium di dalam tubuh biasanya dihitung berdasarkan keseimbangan kalsium dimana cara perhitungannya hampir sama dengan cara menghitung keseimbangan nitrogen. Meskipun demikian menurut Muhilal, Jalal & Hardinsyah (1998), kecukupan kalsium untuk Indonesia lebih rendah daripada yang dianjurkan di berbagai negara industri, dengan pertimbangan bahwa perbandingan Ca dan P hidangan serta konsumsi protein umumnya rendah. Berdasarkan WNPG (2004) ditetapkan angka kecukupan kalsium untuk masing-masing umur dan golongan (Tabel 4).

Tabel 4 Angka kecukupan rata-rata kalsium yang dianjurkan

Kelompok Kecukupan Kalsium (mg/hari)

Bayi (bulan) 0-6 7-11 200 400 Anak-anak (tahun) 1-3 4-6 7-9 500 500 600 Pria (tahun) 10-12 13-15 16-18 19-29 30-49 50-64 65 + 1000 1000 1000 800 800 800 800 Wanita (tahun) 10-12 13-15 16-18 19-29 30-49 50-64 65 + 1000 1000 1000 800 800 800 800 Ibu Hamil Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 + 150 + 150 + 150 Ibu Menyusui 6 bulan pertama 6 bulan kedua + 150 + 150 Sumber : WNPG (2004)

Sumber kalsium dalam pangan yang memiliki tingkat absorpsi yang tinggi adalah susu dan hasil olahannya seperti keju. Selain itu, sumber kalsium lain adalah sayuran berdaun hijau seperti kangkung, bayam, dan daun lobak cina, brokoli, kubis, bunga kol, kecambah, dan makanan yang difortifikasi kalsium seperti sereal dan jus buah (Bredbenner et al. 2007). Menurut Potter dan Hotchkiss (1995) beberapa pangan sumber kalsium antara lain sayuran hijau, lobak hijau, kubis, kerang, salmon dan sardine.

Kekurangan dan Kelebihan Kalsium

Ketidakcukupan asupan kalsium, rendahnya absorpsi kalsium dan atau kehilangan kalsium yang berlebihan berkontribusi terhadap defisiensi kalsium. banyak faktor yang menjadi indikator defisiensi kalsium yaitu status vitamin D, penyakit tulang dan ketidakseimbangan hormon. Defisiensi kalsium akan menyebabkan ketidaknormalan pada tulang seperti riketsia dan osteoporosis. Selain itu, defisiensi kalsium juga berasosiasi dengan kejadian kejang (tetani),

hipertensi, kanker kolon, dan obesitas atau berat badan berlebih. Riketsia terjadi pada anak-anak ketika penambahan jumlah kalsium per unit matriks tulang defisien sehingga mineralisasi tulang terganggu (Gropper et al. 2005).

Osteoporosis merupakan gangguan yang menyebabkan penurunan secara bertahap jumlah dan kekuatan jaringan tulang. Penurunan tersebut disebabkan oleh terjadinya demineralisasi yaitu tubuh yang kekurangan kalsium akan mengambil simpanan kalsium yang ada pada tulang dan gigi (Soekarti & Kartono 2004). Bredbenner et al. (2007) menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi untuk mempertahankan massa tulang yang cukup mula-mula akan mengarah pada osteopenia yaitu massa tulang rendah. Osteoporosis didiagnosa ketika kehilangan massa dan penurunan kekuatan tulang signifikan sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Osteopenia dan osteoporosis didefinisikan berdasarkan kriteria WHO (World Health Organization), dimana densitas massa tulang 0.759 sampai 0.909 g/cm2 disebut osteopenia sedangkan densitas massa tulang di bawah 0.759 g/cm2 disebut osteoporosis.

Level ion Ca2+ bebas yang rendah dalam darah (hipokalemia) diduga dapat menyebabkan kejang (tetani) yaitu kondisi yang dicirikan oleh kontraksi otot yang gagal untuk melakukan relaksasi, khususnya pada otot pergelangan tangan dan kaki (organ pergerakan). Kalsium dapat menurunkan resiko kanker kolon melalui kemampuannya mengikat asam empedu dan asam lemak bebas yang keberadaannya dapat memicu terjadinya kanker melalui hiperproliferasi kolon (Gropper et al. 2005). Sirkulasi level vitamin D yang merupakan respon terhadap rendahnya asupan kalsium menyebabkan jalur kalsium terbuka pada membran di sel-sel tertentu (contohnya otot halus dan adiposit). Hal tersebut memiliki konsekuensi terjadinya aktivasi respon spesifik dari berbagai jaringan seperti kontraksi otot halus pada arteri, peningkatan sintesis lemak dan penurunan lipolisis pada adiposit. Mekanisme tersebut merupakan dampak kurangnya asupan kalsium terhadap berkembangnya hipertensi dan obesitas (Weaver & Heaney 2008).

Kelebihan kalsium dapat berpengaruh negatif terhadap penyerapan seng, zat besi dan mangan. Disamping itu, gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat kelebihan kalsium adalah pembentukan batu ginjal dan gejala hiperkalsemia (Soekatri & Kartono 2004). Hiperkalsemia dapat terjadi apabila mengkonsumsi kalsium lebih dari 2500 mg sehari dan dapat berlanjut menjadi hiperkalsuria (kondisi dimana kadar kalsium dalam urin melebihi 300 mg/hari).

Hiperkalsuria dapat menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal. Disamping itu dapat juga menyebabkan konstipasi (kesulitan buang air besar). kelebihan kalsium jarang terjadi akibat makanan alami. Umunya terjadi karena mengkonsumsi suplemen kalsium secara terus menerus (Almatsier 2006).

Bioavailabilitas Kalsium

Bioavailabilitas dapat diartikan sebagai jumlah kalsium yang tersedia dalam bahan pangan yang dapat diserap dan dimanfaatkan tubuh. Bioavailabilitas kalsium menunjukkan proporsi kalsium yang tersedia untuk digunakan dalam proses metabolis terhadap kalsium yang dikonsumsi (Miller 1996). Semakin tingggi kebutuhan dan semakin rendah persediaan kalsium dalam tubuh akan menyebabkan absorpsi kalsium yang efisien (Almatsier 2006).

Kalsium membutuhkan lingkungan yang asam agar dapat mempertahankan kalsium dalam bentuk ionik yang mudah diabsorpsi. Absorpsi terutama terjadi pada bagian atas usus halus dan berkurang di bagian bawah usus halus yang berbatasan dengan usus besar. Dalam aliran darah, kalsium ditransportasikan dalam bentuk ion kalsium bebas atau terikat dengan protein, dimana konsentrasinya diregulasi secara ketat oleh kontrol hormon. Ketika konsentrasi kalsium dalam darah rendah, kelenjar paratiroid akan melepaskan hormon paratiroid. Peran hormon paratiroid dalam peningkatan kalsium darah dilakukan melalui tiga jalur yaitu 1). menstimulasi perombakan kalsium dari tulang, 2). meningkatkan retensi kalsium di ginjal, dan 3). mengaktifkan vitamin D yang kemudian vitamin D dalam bentuk aktif (1,25(OH)2D3) akan merangsang peningkatan reabsorpsi kalsium di ginjal dan meningkatkan absorpsi kalsium di usus. Namun jika konsentrasi kalsium darah meningkat, kelenjar tiroid akan melepaskan calcitonin yang kemudian akan mengembalikan konsentrasi kalsium ke dalam range normal dengan jalan mengurangi perombakan kalsium dari tulang dan meningkatkan ekskresi kalsium di ginjal (Bredbenner et al. 2007).

Terdapat beberapa cara untuk mengukur bioavailabilitas dari kalsium. Metode tersebut antara lain metode keseimbangan kalsium dan isotop kalsium. Kedua metode pengukuran tersebut biasanya dilakukan secara in vivo yaitu mengukur absorpsi pada manusia atau hewan. Metode keseimbangan kalsium dilakukan untuk mengukur absorpsi nyata kalsium yang merupakan selisih antara kalsium yang dikonsumsi dengan kalsium yang diekskresikan lewat feses. Absorpsi nyata kalsium berkisar antara 20% sampai 40%. Keseimbangan kalsium diperoleh ketika asupan kalsium cukup untuk mengcover kehilangan

kalsium lewat urin, feses dan keringat. Keseimbangan kalsium positif dibutuhkan pada saat pertumbuhan, kehamilan, dan laktasi. Ketidakakuratan pengukuran dengan metode ini akan terjadi apabila pengumpulan sampel feses tidak tepat dan adanya perubahan efiisensi absorpsi yang disebabkan oleh adaptasi tubuh terhadap level asupan kalsium yang berubah. Dengan prinsip yang hampir sama dengan metode keseimbangan kalsium, pada metode isotop kalsium dilakukan dengan menginjeksikan isotop kalsium baik yang bersifat radioaktif maupun yang stabil lewat intravena (Allen 1982).

Selain secara in vivo, pengukuran bioavailabilitas kalsium juga dapat dilakukan secara in vitro. Metode in vitro merupakan simulasi proses pencernaan bahan pangan dengan menggunakan enzim komersial. Enzim pepsin dan pankreatin bile yang biasa digunakan berfungsi untuk memecah protein sehingga kalsium yang terikat akan lepas dan dapat berdifusi ke dalam kantung dialisis (Roig et al. 1999). Metode in vitro selama ini dinilai lebih menguntungkan karena cepat, praktis, dan lebih murah (Damayanthi & Rimbawan 2008).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas kalsium, baik itu faktor pendorong maupun faktor penghambat. Allen (1982) mengelompokkan faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas kalsium menjadi dua kelompok yaitu faktor komponen makanan dan faktor fisiologis.

Komponen makanan yang mempengaruhi absorpsi kalsium

Berdasarkan Allen (1982) komponen makanan yang mempengaruhi bioavailabilitas kalsium meliputi fosfor, protein, komponen tumbuhan (serat, fitat, dan oksalat), laktosa, dan lemak. Selain itu, Gropper et al. (2005) menambahkan bahwa keberadaan kation divalen (bervalensi dua) juga dapat mengurangi absorpsi kalsium. Penjelasan dari masing-masing masing-masing faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas kalsium adalah sebagai berikut:

Fosfor. Kalsium dan fosfor saling berpengaruh erat dalam proses absorpsi kalsium. Secara teoritis, pengaruh fosfor terhadap absorpsi kalsium terjadi melalui dua jalan yaitu 1). secara langsung mempengaruhi ketersediaan kalsium melalui interaksinya dalam diet, dan 2). secara tidak langsung dimediasi melalui respon hormonal tubuh terhadap kekurangan atau kelebihan fosfor (Allen 1982). Berdasarkan Linder (2006), konsumsi kalsium hendaknya dalam kisaran yang sama dengan konsumsi fosfor walaupun rasio kalsium dengan fosfor 1:1,5 mungkin dapat diterima. Tetapi rasio yang lebih dari 1:2, terutama jika konsumsi kalsium rendah, akan menyebabkan pengaruh negatif seperti demineralisasi

tulang. Hasil penelitian Bernhart et al. tahun 1969 dalam Brody (1999) pada sejumlah tikus membuktikan bahwa diet yang mengandung cukup kalsium dengan jumlah fosfor yang sedikit lebih rendah dan sedikit lebih tinggi dari kalsium dapat mendukung tingkat pertumbuhan yang hampir maksimal dan pembentukan tulang. Perbandingan kalsium dan fosfor terbaik dalam penelitian tersebut adalah 1:0,6, 1:0,9, dan 1:1,4.

Protein. Protein harian berkaitan erat dengan absorpsi kalsium. Hasil penelitian Heaney (2002) menjelaskan bahwa peningkatan asupan protein akan meningkatkan ekskresi kalsium di urin dan menyebabkan keseimbangan kalsium negatif. Menurut Brody (1999) efek ini disebut calciuric effect of protein. Heaney (2002) menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena asupan protein yang tinggi akan menigkatkan laju filtrasi glomerolus sehingga resorpsi kalsium di dalam tubulus ginjal akan berkurang, dengan demikian kalsium lebih banyak dibuang ke urin. Asupan kalsium harian yang rendah (<800 mg/hr), asupan protein 20% lebih tinggi berasosiasi dengan penurunan jumlah kalsium yang diabsorpsi sebanyak 23%. Heaney (2002) menyimpulkan bahwa protein dan kalsium bersifat sinergis terhadap tulang jika keduanya tersedia dalam jumlah yang cukup dalam diet, dan bersifat antagonis jika asupan kalsium rendah.

Komponen tumbuhan. Beberapa penelitian secara in vitro menjelaskan bahwa serat makanan mengikat beberapa mineral sehingga menurunkan tingkat kelarutan dan bioavailabilitasnya (Ink 1988). Komponen utama serat makanan diklasifikasikan sebagai materi penyusun dinding sel tumbuhan (selulosa, polisakarida nonselulosa, dan lignin) atau polisakarida nonstruktural seperti pektin, gum, musilage, dan beberapa hemiselulosa (Allen 1982). Selulosa dapat meningkatkan massa feses dalam usus dan mengurangi transit time sehingga mengurangi waktu yang tersedia untuk absorpsi kalsium. hemiselulosa menstimulasi proliferasi oleh mikroba, yang pada akhirnya akan mengikat kalsium sehingga kalsium tidak dapat diabsorpsi (Gropper et al. 2005).

Ada dua golongan serat yaitu yang tidak larut dalam air dan yang dapat larut dalam air. Serat yang dapat larut dalam air adalah selulosa, hemiselulosa dan lignin. Serat yang larut dalam air adalah pektin, gum, mukilase, glukan dan algal (Almatsier 2006). Serat yang tidak larut dalam air (insoluble fibers) didefinisikan sebagai serat yang tidak dapat dilarutkan dalam air dan tidak dapat dicerna oleh bakteri di dalam usus besar. sedangkan serat yang laurt dalam air

(soluble fibers) adalah serat yang dapat dilarutkan dalam air dan dapat dicerna (difermentasi) oleh bakteri di dalam usus besar (Wardlaw 1999).

Adanya asam fitat akan membentuk kalsium fosfat yang tidak dapat larut sehingga tidak dapat diabsorpsi (Almatsier 2006). Fitat atau juga sering disebut asam fitat atau mioinositol heksafosfat ditemukan pada beberapa pangan yang berasal dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, biji-bijian dan sereal. Fitat mengikat kalsium dan menurunkan ketersediaannya khususnya jika rasio fitat : kalsium lebih dari 0.2 (Gropper et al 2005).

Oksalat terdapat dalam jumlah yang besar pada sayuran daun berwarna hijau seperti bayam. Rasio kalsium dengan oksalat biasanya kurang dari 0,5, yang mengindikasikan bahwa semua kalsium yang terkandung dalam sayuran daun hijau seluruhnya berada dalam bentuk terikat dengan oksalat (Allen 1982). Absorpsi kalsium di usus dihambat oleh oksalat dengan mengkelat kalsium dan meningkatkan ekskresinya lewat feses (Gropper et al 2005). Absorpsi kalsium dalam bentuk kalsium oksalat hanya sekitar 10%. Kalsium yang berasal dari bayam hanya diabsorpsi sekitar 5% (Brody 1999). Sama halnya dengan oksalat dan fitat, keberadaan tanin dalam teh juga akan menghambat penyerapan kalsium (Bredbenner et al. 2007).

Laktosa. Laktosa juga akan meningkatkan absorpsi bila tersedia cukup enzim laktase. Laktosa meningkatkan transpor kalsium melalui difusi di ileum dibandingkan dengan transpor aktif (Allen 1982). Reiser (1988) dalam Bodwell dan Erdman (1988) menjelaskan bahwa laktosa diduga dapat meningkatkan potensial transmembran mukosa dan mendorong influks kalsium lewat brush

border dan dengan demikian akan meningkatkan absorpsi kalsium.

Interaksi laktosa dengan kalsium membentuk kompleks kalsium laktat yang memiliki tingkat absorpsi yang tinggi. Fermentasi laktosa oleh mikroba usus akan menghasilkan asam yang dapat menurunkan pH sehingga absorpsi lebih optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Kabayashi et al. tahun 1975 memperlihatkan bahwa hidrolisis laktosa oleh enzim laktase menjadi galaktosa dan glukosa lebih efektif dalam meningkatkan absorpsi kalsium (Allen 1982).

Lemak. Asam lemak makanan yang tidak terabsorpsi memiliki hubungan yang signifikan dengan terjadinya steatorea yang dapat menurunkan absorpsi kalsium melalui pembentukan kompleks asam lemak dan kalsium (insoluble

calcium shoaps) dalam lumen di usus halus yang tidak dapat diabsorpsi dan

asam lemak dan kalsium akan meningkatkan panjang rantai asam lemak dan menurunkan tingkat ketidakjenuhannya (Allen 1982).

Kation divalen. Gropper et al. (2005) menjelaskan bahwa keberadaan kation divalen (bervalensi 2) seperti magnesium dan seng dapat mengurangi absorpsi kalsium ketika magnesium atau seng berada dalam keadaan berlebih dalam saluran pencernaan karena kedua mineral tersebut akan saling berkompetisi dalam hal penyerapannya di usus. Pengaruh kation divalen dalam bioavailabilitas kalsium dapat dikurangi jika konsumsinya tidak bersamaan sehingga keberadaannya dalam usus lebih rendah dari kalsium.

Faktor fisiologis yang mempengaruhi absorpsi kalsium

Selain komponen makanan, faktor fisiologis yang dapat mempengaruhi absorpsi kalsium adalah status vitamin D, defisiensi kalsium dan fosfor, serta perbedaan kondisi fisiologis dan kebutuhan pada setiap tahap dalam daur kehidupan (Allen 1982). Tahap dalam daur kehidupan yang dimaksud adalah bayi, anak-anak dan remaja, dewasa, ibu hamil dan menyusui, wanita menopause serta lansia.

Status vitamin D. Vitamin D dalam bentuk aktif atau biasa disebut calcitriol akan meningkat jika sekresi hormon paratiroid tinggi, asupan kalsium harian rendah, dan dalam kondisi hamil dan menyusui (Allen 1982). Calcitriol akan meningkatkan absorpsi kalsium pada mukosa usus dengan cara merangsang produksi protein pengikat kalsium (CaBP/Calcium binding protein) yang juga biasa disebut calbindin D9k (Gropper et al. 2005).

Defisiensi vitamin D akan menyebabkan sintesis CaBP lebih lama yaitu sekitar 6 – 8 hari yang kemudian akan menghambat penyerapan kalsium (Allen 1982). Defisiensi vitamin D jangka panjang akan menyebabkan riketsia pada anak-anak dan osteomalsia pada dewasa, sedangkan kelebihan vitamin D akan menyebabkan hiperkalsemia yang dapat menimbulkan kalsifikasi (pengerasan) pada jaringan lunak (calcinosis) seperti pada ginjal, hati, paru-paru dan pembuluh darah (Gropper et al. 2005).

Defisiensi kalsium dan fosfor. Kebiasaan asupan kalsium harian baik rendah maupun tinggi dalam jangka panjang akan mempengaruhi efisiensi absorpsi kalsium melalui mekanisme adaptasi. Jika terjadi defisiensi kalsium, efisensi absorpsi kalsium akan meningkat dengan jalan meningkatkan transpor kalsium yang dibantu vitamin D. Penelitian pada tikus memperlihatkan peningkatan absorpsi kalsium di duodenum dan ileum berturut-turut yaitu 200%

dan 400%. Tingginya absorpsi kalsium di usus disertai peningkatan asupan kalsium harian akan mengurangi demineralisasi tulang dan akan mengembalikan keseimbangan kalsium menjadi positif (Allen 1982). Namun, jika asupan kalsium tidak ditingkatkan, absorpsi kalsium akan menurun karena jumlah kalsium yang dapat diserap bekurang (Almatsier 2006).

Defisiensi fosfor juga akan meningkatkan absorpsi kalsium. Penelitian yang dilakukan oleh Dominguez et al. tahun 1976 menunjukan bahwa defisiensi fosfor meningkatkan produksi 1,25-(OH)2-vit D3 yang kemudian akan meningkatkan absorpsi kalsium (Allen 1982).

Daur kehidupan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Younoszai tahun 1981 memperlihatkan bahwa terdapat hubungan linier antara konsumsi dan absorpsi kalsium pada bayi. Pada asupan kalsium yang rendah, efisiensi absorpsi kalsium pada bayi berkurang daripada dewasa. Hal ini disebabkan karena mekanisme adaptasi tubuh terhadap asupan kalsium yang rendah tidak terjadi dan transpor kalsium biasanya hanya terjadi lewat difusi. Beberapa susu formula yang mengandung cukup kalsium dapat diabsorpsi 30%, sedangkan asupan 239 mg/kg/hari kalsium dari susu formula yang mengandung vitamin D dan trigliserida dapat diabsorpsi sebanyak 73% (Allen 1982).

Kemampuan untuk absorpsi kalsium lebih tinggi pada masa pertumbuhan dan menurun pada proses penuaan. Kebutuhan kalsium pada masa pertumbuhan lebih tinggi karena itu secara alamiah tubuh akan menyerap lebih banyak kalsium. Remaja cenderung menyerap kalsium lebih banyak daripada orang lanjut usia (Almatsier 2006).

Linder (2006) dan Almatsier (2006) menyebutkan bahwa pada dewasa normal absorpsi kalsium berada dalam kisaran 30% - 50%. Namun menurut Bredbenner et al. (2007), tubuh manusia (dewasa) menyerap sekitar 25% hingga 30% kalsium dari makanan yang dikonsumsi, akan tetapi apabila tubuh membutuhkan kalsium dalam jumlah ekstra tinggi seperti pada tahap pertumbuhan, bayi dan ibu hamil, absorpsi meningkat mencapai 75%.

Pada wanita menopause, penurunan sekresi hormon esterogen akan menyebabkan demineralisasi tulang (Linder 2006). Terapi esterogen selama 6 bulan dapat meningkatkan level calcitriol serum sebesar 40%. Peningkatan calcitriol serum tersebut meningkatkan absorpsi kalsium sebesar 20% dan reabsorpsi kalsium di renal ginjal. Absorpsi kalsium pada lansia dengan diet

kalsium 2000 mg/hr yaitu sekitar 20% sedangkan pada diet kalsium 300 mg/hr, absorpsi kalsium meningkat menjadi 40% (Allen 1982).

Bioavailabilitas berbagai garam kalsium

Bentuk kimia dari kalsium yang ditambahkan dalam produk dapat mempengaruhi bioavailabilitas kalsium (Rajagukguk 2004). Menurut Gropper et

al. (2005), terdapat beberapa bentuk garam kalsium yang biasanya digunakan

dalam suplemen dan fortifikasi yaitu kalsium karbonat, kalsium laktat, kalsium sitrat dan kalsium glukonat. Garam kalsium akan bersifat bioavailable dalam bentuk terlarut. Kalsium karbonat umumnya terdapat dalam bahan pangan dalam jumlah yang tinggi namun kelarutannya rendah (Muchtadi 2008). Kressel et al. (2010) menyatakan bahwa pada suhu 21oC, kalsium karbonat hampir tidak larut dalam air (0,014 g/l) dan dalam jus apel yang bersifat asam sekalipun (3 g/l) sehingga bioavailabilitasnya juga rendah (5,5%).

Sementara itu, beberapa macam garam kalsium yang mempunyai sifat kelarutan yang baik, misalnya kalsium glukonat, kalsium laktat. Kalsium laktat yang tersedia dalam bentuk pentahidrat (5H2O), mengandung 13% kalsium. Garam kalsium ini mempunyai sifat kelarutan dalam air yang tinggi (9,3 g/l), sehingga paling banyak digunakan dalam industri minuman, sedangkan kalsium glukonat memiliki kelarutan sebesar 3,5 g/l (Muchtadi 2008).

Selanjutnya Muchtadi (2008) menjelaskan bahwa trikalsium sitrat memberikan kombinasi yang baik. Bentuk yang paling banyak digunakan adalah bentuk tetrahidrat (4H2O), dengan kadar kalsium yang cukup tinggi (21%) dan kelarutan yang moderat (0,9 g/l). Sifat kelarutan garam kalsium dalam air sangat dipengaruhi oleh pH (keasaman) larutan, di mana kelarutan garam kalsium akan meningkat dengan meningkatnya keasaman (menurunnya pH). Trikalsium sitrat menunjukkan kelarutan yang lebih baik pada pH lebih rendah dari 4,5. Berbeda dengan garam kalsium lain, trikalsium sitrat lebih mudah larut pada suhu rendah. Baker (1991) menambahkan bahwa kelompok sumber kalsium organik seperti dari tepung tulang, bentuk dikalsium fosfat, trikalsium fosfat, dan kalsium sulfat memiliki ketersediaan yang tinggi.

Fortifikasi kalsium juga terkadang menggunakan gabungan dari dua garam organik seperti kalsium laktat glukonat, kalsium laktat malat, dan kalsium laktat sitrat. Kalsium laktat glukonat merupakan garam kalsium yang sangat mudah larut dalam air (45 - 50 g/l) (Muchtadi 2008).

Zat Besi

Zat besi merupakan komponen dari hemoglobin, mioglobin, sitokhrom, dan enzim katalase serta peroksidase. Lebih dari 65% zat besi dalam tubuh ditemukan dalam bentuk hemoglobin dan lebih dari 10% ditemukan dalam bentuk mioglobin, 1% sampai 5% ditemukan dalam bentuk bagian dari enzim dan menjaga zat besi dalam darah atau cadangan zat besi dalam tubuh (Gropper et

al. 2005). Di samping itu berbagai jenis enzim memerlukan besi sebagai faktor

penguat. Di dalam tubuh sebagian besar besi terkonjugasi dengan protein dan terdapat dalam bentuk ferro atau ferri. Bentuk aktif zat besi biasanya terdapat sebagai ferro sedangkan bentuk inaktif adalah sebagai ferri (Sediaoetama 1991). Dalam tubuh senyawa dengan protein membentuk hemoglobin sebagai pembawa oksigen dalam darah. Sekitar 85% besi dalam tubuh ada dalam senyawa dengan protein dan sekitar 5% ada dalam protein otot dan dalam sel. Semua senyawa itu sangat vital untuk pernafasan sel dimana oksigen dan karbon dioksida bertukar. Sisanya digunakan dalam enzim (Gibson 1999 dalam Soekatri & Kartono 2004).

Kebutuhan Zat Besi

Faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat besi adalah keasaman lambung dan bioavailabilitas termasuk penghambat maupun pemacu penyerapan besi nonheme. Zat besi pada wanita sangat diperlukan, terutama karena adanya kehilangan besi selama menstruasi. Menurut WNPG (2004), kecukupan zat besi untuk masing-masing kelompok umur disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Angka kecukupan rata-rata zat besi yang dianjurkan

Kelompok Kecukupan Zat Besi (mg/hari)

Bayi (bulan) 0-6 7-11 0.5 7 Anak-anak (tahun) 1-3 4-6 7-9 8 9 10 Pria (tahun) 10-12 13-15 16-18 19-29 30-49 50-64 65 + 13 19 15 13 13 13 13

Kelompok Kecukupan Zat Besi (mg/hari) Wanita (tahun) 10-12 13-15 16-18 19-29 30-49 50-64 65 + 20 20 26 26 26 12 12 Ibu Hamil Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 + 0 + 9 + 13 Ibu Menyusui 6 bulan pertama 6 bulan kedua + 6 + 6 Sumber : WNPG (2004)

Menurut British Nutrition Foundation (1995) berdasarkan kandungan besinya makanan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu makanan dengan kandungan besi rendah yaitu kurang dari 0.7 mg (besi/1000 Kal), makanan dengan kandungan besi sedang yaitu antara 0.7-19 mg (besi/1000 Kal) dan makanan dengan kandungan besi tinggi yaitu lebih dari 2.0 mg (besi/1000 Kal). Besi yang berasal dari tiga sumber yaitu besi yang diperoleh dari hasil perusakan sel-sel darah merah (hemolisis), besi yang diambil dari penyimpanan dalam badan dan besi yang diserap dari saluran pencernaan. Besi hasil hemolisis merupakan besi sumber utama. Pada manusia yang normal kira-kira 20-25 mg besi per hari berasal dari besi hemolisis dan hanya sekitar 1 mg berasal dari makanan (Winarno 1997).

Metabolisme Zat Besi

Zat besi lebih mudah diserap dari usus halus dalam bentuk ferro. Penyerapan ini mempunyai mekanisme autoregulasi yang diatur oleh kadar ferritin yang terdapat di dalam sel-sel mukosa usus. Pada kondisi besi yang baik, hanya sekitar 10 persen dari besi yang terdapat dalam makanan diserap ke dalam mukosa usus, tetapi dalam kondisi defisiensi besi yang diserap lebih banyak untuk menutupi kekurangan tersebut (Sediaoetama 1991).

Besi dalam makanan yang dikonsumsi berada dalam bentuk ikatan ferri (umumnya dalam pangan nabati) maupun ikatan ferro (umumnya dalam pangan hewani). Besi yang berbentuk ferri oleh getah lambung (HCl) direduksi menjadi bentuk ferro yang lebih mudah diserap oleh sel mukosa usus. Di dalam sel mukosa, ferro dioksidasi menjadi ferri, kemudian bergabung dengan apoferritin membentuk protein yang mengandung besi yaitu ferritin. Selanjutnya untuk

masuk ke plasma darah, besi dilepaskan dari ferritin dalam bentuk ferro, sedangkan apoferritin yang terbentuk kembali akan bergabung lagi dengan ferri hasil oksidasi di dalam sel mukosa. Setelah masuk ke dalam plasma, maka besi ferro segera dioksidasi menjadi ferri untuk digabungkan dengan protein spesifik yang mengikat besi yaitu transferrin (Suhardjo & Kusharto 1988).

Senyawa besi di dalam tubuh dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang berfungsi untuk keperluan metabolik dan yang berbentuk simpanan atau cadangan. Hemoglobin, mioglobin, sitokrom dan beberapa besi lainnya yang berkaitan dengan protein termasuk dalam kelompok utama. Senyawa tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi zat gizi serta penyimpanan dan penggunaan oksigen. Tergantung pada tingkat status besi seseorang, jumlah senyawa ini berskisar antara 25-55 mg/kg berat badan dan lebih dari 80% diantaranya berbentuk hemoglobin. Senyawa zat besi dalam bentuk cadangan berkisar antara 5-25 mg/kg berat badan, terutama sebagai feritin dan

hemosiderin. Senyawa zat besi dalam bentuk cadangan tidak mempunyai fungsi

fisiologis selain sebagai buffer yaitu menyediakan zat besi jika dibutuhkan untuk kompartemen fungsional. Apabila za besi cukup dalam bentuk simpanan maka kebutuhan akan hemopoesis (pembentukan sel-sel darah merah) dan sumsum tulang akan terpenuhi (Wilson et al. 1979).

Besi heme harus dihidrolisis dari bentuk globin hemoglobin atau mioglobin sebelum diserap. Pencernaan dilakukan oleh protease di dalam lambung dan usus halus menghasilkan besi heme. Penyerapan besi dapat terjadi di sepanjang usus halus akan tetapi penyerapan paling efisien terjadi pada bagian atas duodenum. Pengeluaran besi kemungkinan berikatan dengan protein dalam bentuk kompleks paraferitin dan dapat digunakan pada sel mukosa intestinal (Gropper et al. 2005).

Ikatan besi nonheme pada komponen makanan harus dilepaskan secara enzimatis pada saluran pencernaan agar absorbsi terjadi. Sekresi getah lambung termasuk asam asam hidroklorat dan enzim proteasepepsin pada perut dan protease usus halus, membantu untuk mengeluarkan zat besi nonheme dari komponen makanan. Apabila zat besi nonheme keluar dari komponen makanan akan berbentuk sebagai besi ferri. Sisa besi ferri akan larut selama pH lingkungan dalam keadaan asam. Beberapa dari besi ferri akan berkurang dan membentuk besi ferro. Apabila besi ferri mampu melewati lambung menuju distal duodenum dan jejenum, besi ferri bercampur dengan getah alkaline yang

disekresikan usus halus menuju pankreas. Pada lingkungan yang lebih alkali, besi ferri akan kompleks memproduksi hidroksi ferri (Fe(OH)3), senyawa yang relatif tidak larut dalam jumlah yang besar dan mengendap, menyebabkan berkurangnya penyerapan zat besi (Gropper et al. 2005).

Kekurangan dan Kelebihan Zat Besi

Defisiensi zat besi biasanya terjadi pada 4 golongan yaitu: 1) bayi dan anak kecil (6 bulan sampai dengan 4 tahun), karena kurangnya kadar zat besi pada susu dan makanan yang dikonsumsi, pertumbuhan yang pesat dan rendahnya cadangan zat besi yang dibutuhkan, 2) dewasa muda, karena terjadi pertumbuhan yang pesat dan membutuhkan sel darah merah yang lebih banyak, 3) wanita subur karena kehilangan zat besi selama mentruasi, 4) wanita hamil karena volume darah mengembang akibat adanya fetus dan plasenta, dan terjadinya kehilangan darah ketika melahirkan (Gropper et al. 2005).

Defisiensi zat besi pada anak-anak akan mengakibatkan keabnormalan perkembangan psikomotornya. Keabnormalan ini akan muncul sebagai konsekuensi dari berubahnya metabolisme dopamine. Defiisiensi zat besi menjadi penyebab dari menurunnya kehamilan, dimana tingginya angka kematian dan prematur bayi. Merusaknya respon imun, abnormalitas saluran pencernaan, perubahan epidermal anggota tubuh, perubahan metabolisme tiroid dan perubahan catecholamine (Stipanuk 2001).

Defisiensi menyebabkan anemia. Pada penderita anemia, jumlah sel-sel darah merah berkurang dan karenanya jumlah oksigen yang dibawa ke jaringan juga menurun. Hal ini mengakibatkan kekurangan energi dan kelesuan, sakit kepala dan pusing-pusing yang merupakan gejala anemia. Anemia lebih banyak terjadi pada wanita daripada pria disebabkan antara lain karena kehilangan darah selama menstruasi (Gaman & Sherrington 1992).

Bioavailabilitas Zat Besi

Bioavailabilitas zat besi diartikan sebagai jumlah zat besi dari bahan pangan yang ditransfer dari lumen usus ke dalam darah untuk digunakan dalam proses metabolisme (Latunde & Neale 1986). Bioavailabilitas zat besi sangat terkait dengan proses absorbsi zat besi dalam usus halus (duodenum) sehingga istilah bioavailabilitas zat besi dapat disamakan dengan absorbsinya dalam usus. Secara umum faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas zat besi dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor endogen (kondisi tubuh) dan faktor eksogen (zat makanan).