FAKTOR-FAKTOR PENENTU KELAHIRAN KEMBAR

PADA SAPI POTONG

(Determining Factors of Twinning Beef Cattle)

CHALID TALIB,R.H.MATONDANG dan T.HERAWATI

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Jl. Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151

ABSTRACT

Meat production in Indonesia could only meets 65% of the demand, while the rest is supplied by importing meat and feeder cattle from Australia and New Zealand. The rate of importation is about 8%/year. In order to achieve meat self sufficiency in 2014, a breakthrough program should be done. This program should have direct impact on improving population as well as productivity, such as twinning. This study was done to identify the determining factor in twinning beef cattle. Results showed that twinning is affected by: location, cow breed and sex of calf. Parity has quadratic effect on twinning that reach the peak at second up to third parity. Out of 64 born twin calves, 56% were female and 28% were male. Feed and its nutrition could not trigger twinning without interaction with location and certain physiological status of beef cow. It is suspected that PO cattle has twin genetic in a larger rate compared to other breed of beef cattle in general. Therefore PO cattle should become priority choice in developing twinning cattle breeding herd in Indonesia Key Words: Beef Cattle, PO, Factors, Twinning

ABSTRAK

Produksi daging sapi dan kerbau di Indonesia baru mencukupi 65% dari kebutuhan dalam negeri dan sisanya dipenuhi melalui impor daging dan sapi bakalan dari Australia dan New Zealand dengan laju sekitar 8% per tahun. Untuk bisa memenuhi target program PSDSK (Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) pada tahun 2014 dibutuhkan terobosan inovasi teknologi yang tidak biasa digunakan tetapi dapat berdampak langsung pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak seperti kelahiran kembar. Tujuan penelitian ini adalah untuk identifikasi faktor-faktor pendukung terjadinya kelahiran kembar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelahiran kembar dipengaruhi oleh lokasi, bangsa induk serta jenis kelamin pedet. Paritas berpengaruh secara kuadratik terhadap kelahiran kembar dengan puncak kelahiran kembar pada paritas ke-2 dan 3. Jenis kelamin yang dominan adalah betina 56% dan jantan 28% yang berasal dari sejumlah 64 pedet kelahiran kembar. Pakan dan nutrien yang dikandungnya tidak dapat berdiri sendiri dalam memicu terjadinya kelahiran kembar, tetapi harus berinteraksi dengan lokasi dan berlaku hanya pada status fisiologis tertentu saja baru dapat memicu terjadinya ovulasi lebih dari satu yang jika pada saat tersebut terjadi pembuahan barulah dapat berakhir dengan kelahiran kembar pada sapi potong. Diduga sapi PO mengandung gen kelahiran kembar dengan persentase yang lebih besar dari sapi potong umumnya sehingga sebaiknya sapi PO dijadikan prioritas dalam membangun breeding herd sapi kembar di Indonesia.

Kata Kunci: Sapi Potong, PO, Faktor, Kembar

PENDAHULUAN

Produksi daging sapi dan kerbau di Indonesia baru mencukupi 65% dari kebutuhan Dalam Negeri dan sisanya dipenuhi melalui impor daging dan sapi bakalan dari Australia dan New Zealand dengan laju sekitar 8% per tahun (DITJENNAK, 2007). Untuk bisa memenuhi target program PSDSK (Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau) pada tahun

2014 guna mencapai swasembada 90% daging tersebut dari dalam negeri. Oleh karena itu dibutuhkan restrukturisasi peternakan sapi potong, pengembangan SITT (sistem integrasi ternak tanaman) di kelapa sawit, pemanfaatan sumber pakan potensial lainnya (TALIB, 2007) serta membuat dan memanfaatkan terobosan inovasi teknologi yang tidak biasa digunakan tetapi dapat berdampak langsung pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak.

Inovasi teknologi tersebut antara lain optimalisasi daya reproduksi sapi dan kerbau dengan satu induk beranak satu ekor dalam satu tahun (calving interval 12 bulan) atau dikenal dengan nama 3S (NTB, 2009) dan sapi melahirkan kembar. Program 3S dalam prakteknya dilaksanakan dalam sistem kandang kelompok menggunakan pejantan untuk mendeteksi induk yang berahi dan langsung dikawinkan dengan pemberian pakan yang memenuhi kebutuhan maintenance sapi induk (dan pedetnya). Untuk pejantan diberikan pakan istimewa agar dapat melakukan perkawinan setiap kali dibutuhkan. Masih ada lagi berbagai cara untuk memenuhi target tersebut antara lain melalui pertumbuhan maksimal untuk mencapai bobot potong minimal 400 kg, perpanjangan umur produktif induk agar dapat melahirkan lebih dari 7 kali selama hidupnya; tetapi dalam paper ini hanya akan difokuskan pada kelahiran kembar.

Walaupun sudah diketahui bahwa salah satu keterbatasan biologis sapi adalah

monotoccus (setiap beranak satu anak) tetapi

dengan seleksi yang ketat ternyata populasi sapi kembar dapat dikembangkan, seperti di USA selama lebih dari 30 tahun melalui seleksi, menunjukkan bahwa kelahiran kembar pada sapi potong dapat meningkatkan efisiensi reproduksi antara 24 – 35% (GUERRA-MARTINEZ et al. 1990; NOTTER et al., 1979). Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kelahiran kembar pada sapi, antara lain umur, paritas, musim kawin, pakan dan kemampuan produksi susu (GREGORY et al., 1990; KARLSEN et al., 2000; KOMISAREK dan DORYNEK, 2002; dan SILVA DE RIO, 2007).

Dalam sebuah populasi sapi, kejadian kelahiran kembar sapi potong 1% (KIRKPATRICK, 2002) dan sapi perah 5% (KOMISAREK dan DORYNEK, 2002). Potensi genetik ini dapat dimanfaatkan untuk ditingkatkan dengan seleksi yang ketat pada jumlah populasi dasar yang cukup besar karena peningkatan genetik ini akan bersifat permanen.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menelusuri keberadaan sapi-sapi kembar pada peternakan rakyat dan industri peternakan; (2) Identifikasi performan reproduksi pada sapi beranak kembar (induk dan pejantan) dan anak kembarnya termasuk sejarah melahirkan dan

(3) Identifikasi faktor-faktor lingkungan pendukung kelahiran kembar.

MATERI METODE

Penelitian dilakukan secara berjenjang dengan beberapa langkah yaitu: (1) Survei sapi yang melahirkan anak kembar, baik pada industri peternakan maupun peternakan rakyat di Kalimantan Selatan, Jawa Tengah (Kabupaten Kendal dan Sragen) dan Jawa Timur (Kabupaten Probolinggo, Pasuruan dan Tuban); (2) Koleksi jumlah dan jenis pakan, bobot badan dan bobot pascasapih pedet kembar; (3) Silsilah dan sejarah kelahiran kembar (minimal 2 kali atau > 50% kejadian kembar dalam masa produktifnya); (4) Performan reproduksi (service per conception, lama bunting dan kesulitan melahirkan); (5) Penggunaan hormon eksternal apabila digunakan untuk menginduksi kelahiran kembar dan (6) koleksi darah dilakukan pada induk dan pejantan yang menghasilkan anak kembar, serta pada anak kembar yang dilahirkan.

Prosedur penelitian:

1. Identifikasi sapi yang melahirkan/ dilahirkan kembar kemudian mencatat: (a) sistem perkawinan alam/IB/ET (nomor

bach-nya untuk IB/ET, tanggal kawin dan

lahir); (b) silsilah sapi kembar; (c) sejarah induk yang melahirkan kembar; (d) identifikasi pejantan/semen dari pejantan yang melahirkan kembar; (e) pertumbuhan pedet-pedet kembar (pengukuran Lingkar Dada, Tinggi Pundak, Panjang Badan, Tinggi Panggul dan Lebar Panggul) dan tanggal pada saat pengukuran dan (f) identifikasi pejantan dengan nilai genetik tinggi untuk pewarisan sifat kelahiran kembar. Identifikasi didasarkan pada pengamatan langsung baik oleh peneliti, penyuluh, petugas inseminator dan petugas para medis penyakit hewan.

2. Identifikasi sapi-sapi kembar pada induk yang melahirkan kembar lebih dari 1 kali atau yang melahirkan pertama kali kembar (karena diduga penyebab kelahiran kembar adalah faktor genetik).

3. Analisa varians hanya dilakukan pada beberapa faktor yang relevan.

4. Identifikasi faktor-faktor pendukung kelahiran kembar terutama: (a) jenis bahan, kecukupan dan kualitas pakan, (b)

pengamatan konsumsi melalui

penimbangan pakan dan sisa pakan selama 5 hari di lapangan, (c) analisa proksimat dan komposisi botani pakan yang dikonsumsi. Contoh pakan diambil dari masing-masing lokasi digabungkan untuk bahan yang sejenis (keragaman sangat kecil) kemudian dilanjutkan dengan analisa proksimat dan analisa lanjutan di laboratorium untuk melihat kandungan nutrien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reproduksi

Performan reproduksi sapi potong yang diukur dalam penelitian ini meliputi lokasi, bangsa induk dan pedet, jenis kelamin pedet, umur dan paritas. Selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Hasil analisa varians menunjukkan bahwa kelahiran kembar dipengaruhi secara nyata oleh lokasi, bangsa serta jenis kelamin. Dari sebaran data yang ada berdasarkan lokasi terlihat bahwa kelahiran kembar di Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng) lebih tinggi dari di Kalimantan Selatan (Kalsel). Jika dilihat lebih dalam lagi, ternyata bahwa jumlah sampel yang diperoleh mengakibatkan pengaruh tersebut, sehingga timbul tanda tanya “apakah ini dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya?” Hal tersebut disebabkan karena jumlah populasi sapi potong yang ada di Jatim dan Jateng ternyata jauh melampaui jumlah sapi potong di Kalsel dan mungkin ini yang menjadi penyebab bahwa jumlah kelahiran kembar yang diperoleh di Jatim dan Jateng lebih banyak dari jumlah yang diperoleh di Kalsel.

Dari pengaruh bangsa induk, jika diteliti lebih lanjut menunjukkan bahwa kelahiran kembar yang diperoleh dalam penelitian ini hampir 100 persen dilahirkan oleh bangsa induk sapi PO dan persilangannya (yaitu sebesar 66% berasal dari induk sapi PO murni dan 33% berasal dari induk sapi persilangan

dengan PO) dan hanya satu ekor sapi Bali yang ditemukan melahirkan kembar di Kalsel. Yang menarik dari temuan ini adalah bahwa persilangan sapi induk PO dengan pejantan Simmental dan Limousine sangat intensif dan indukan sapi persilangan tersebut cukup banyak, ternyata kelahiran kembar hanya dihasilkan oleh sapi silangan dengan pejantan Simmental dan Brangus dan tidak ada yang berasal dari sapi induk hasil pesilangan dengan Limousine. Dari hasil ini terlihat bahwa sapi PO yang di daerah aslinya di India dikenal sebagai sapi Nellore atau sapi Ongole adalah sapi dwiguna (tipe perah dan potong), sedangkan sapi Simmental dalam pembentukannya memang disiapkan juga untuk sapi dwiguna (tipe perah dan potong),

sedangkan sapi Brangus dalam

pembentukannya mengandung darah sapi Brahman yang juga notabene adalah sapi India (perlu diketahui bahwa hampir semua sapi di India adalah tipe dwiguna). Berbagai literatur juga telah menyebutkan bahwa sapi perah mempunyai peluang untuk melahirkan kembar yaitu sekitar 5% (KOMISAREK dan DORYNEK, 2002) yang ternyata lebih tinggi daripada sapi potong yang peluangnya hanya 1% (KIRKPATRICK, 2002) atau dengan kata lain sapi dwiguna akan mempunyai peluang untuk melahirkan kembar lebih tinggi dari sapi potong. Hasil penelitian ini secara nyata menunjukkan hal tersebut.

Pejantan yang digunakan dalam perkawinan sapi-sapi induk yang melahirkan pedet kembar bervariasi, ada pejantan Limousine, Brangus dan Simmental untuk perkawinan dengan IB dan pejantan PO untuk perkawinan alam (dengan pejantan). Penggunaan pejantan yang berbeda tersebut tidak akan berpengaruh kepada induk untuk melahirkan kembar atau tunggal, karena kelahiran kembar didominasi oleh adanya

multiple ovulation (ovulasi lebih dari satu sel

telur oleh sapi induk) pada saat birahi. Sehingga yang menurunkan sifat tersebut adalah tetua induk yang melahirkan kembar (pejantan dan induk dari sapi yang melahirkan kembar). Pengaruh pejantan baru bisa diduga sebagai pembawa gen kembar, jika pedet betina yang dihasilkan dari perkawinan dengan pejantan tersebut (setelah menjadi induk) dapat melahirkan kembar secara beruntun (minimal

lebih dari satu kali). Jika ada pejantan yang seperti ini, maka pejantan tersebut dikatakan secara genetik membawa sifat kelahiran gambar. Pejantan-pejantan tersebut bersama dengan induk-induk sapi yang telah melahirkan kembar akan diseleksi sebagai pejantan bagi generasi penerus jika ingin membangun

breeding herd sapi kembar. Dalam pembentukan breeding herd tersebut perkawinan perlu diatur agar jumlah kelahiran kembar terus meningkat dari generasi ke generasi berikutnya dengan mempertahankan

inbreeding rendah.

Jenis kelamin berpengaruh nyata pada pedet kelahiran kembar dimana pedet betina dilahirkan jauh lebih banyak dari pada pedet jantan. Pasangan seksual pedet kelahiran kembar didominasi oleh pasangan kembar betina 56% (P < 0.01); kembar jantan 23% dan kembar jantan-betina 18%. Kelahiran kembar betina-betina yang dominan dalam penelitian ini perlu ditindak lanjuti karena berdampak langsung pada perbandingan antara pedet jantan dan betina, dimana jumlah betina akan lebih banyak dari yang jantan. Oleh karena itu dari total pedet yang dilahirkan kembar, jenis kelamin yang dominan adalah betina 56% dan jantan 28% yang berasal dari sejumlah 64 pedet kelahiran kembar yang dicatat. Pada kelahiran tunggal perbandingan jantan dan betina hampir mendekati 50 : 50.

Jika ratio jantan dan betina ini dapat digunakan untuk menggambarkan situasi yang sesungguhnya (jumlah sample masih terlalu sedikit), maka dengan menjaring ternak-ternak kembar dan mengembangkannya secara tersendiri akan dapat menghasilkan jumlah kelahiran betina yang lebih banyak, yang tentunya akan semakin mendukung percepatan swasembada daging nasional yang ingin dicapai dalam tahun 2014 tidak hanya melalui kelahiran kembar itu sendiri tetapi juga melalui perbanyakan jumlah ternak betina produktif.

Jika pedet-pedet kembar pasangan betina-betina dapat dipertahankan maka kemungkinan besar mereka membawa gen kembar dari induknya (jika penyebabnya adalah faktor genetik). Sehingga kalau dikawinkan dengan pasangan kembar jantan-jantan yang tidak berhubungan keluarga maka peluang untuk meningkatkan jumlah kelahiran kembar dalam kelompok ternak kembar yang kelak akan dibangun akan semakin tinggi (disarankan

berbasis sapi PO), yang pada akhirnya bisa memastikan bahwa sebagian besar ternak dalam kelompok kembar tersebut adalah ternak pembawa sifat kembar. Ini adalah cita-cita ke depan yang ingin dibangun yaitu terbentuknya

breeding herd sapi kembar di Indonesia.

Kembali ke pasangan jenis kelamin pedet kembar, secara teori jika peluang kelahiran setiap pasangan seksual berjalan secara acak, maka semestinya yang terbanyak kelahiran kembar adalah adalah pasangan campuran (jantan-betina) yang mendominasi kelahiran (yaitu 50%) dan pasangan seks yang sama masing-masing hanya 25%. Tetapi kenyataannya adalah pasangan betina kembar yang dominan. Apakah gejala ini memang khas pada sapi PO di Indonesia? Kalau benar pasangan kembar BB (betina-betina) pada sapi PO adalah merupakan ciri khas sapi PO maka tentunya ini merupakan anugerah bagi Indonesia untuk mempercepat perbanyakan populasi sapi betina yang dibutuhkan untuk mencapai swasembada daging sapi pada Tahun 2014 kelak. Tentunya mempertahankan keberadaan sapi PO yang mempunyai kecendrungan cukup besar dalam melahirkan kembar dengan dominasi kembar betina-betina adalah suatu keharusan. Sedangkan begitu tingginya intensitas perkawinan silang antara sapi taurine dengan PO cukup memprihatinkan kita semua, karena belum semua kemampuan/ kelebihan sapi PO terdata dengan baik, tetapi langkah pemusnahannya berjalan dengan sangat mudah pada populasi dasar.

Walaupun demikian pada daerah-daerah (sebaiknya tingkat kabupaten atau kecamatan) yang frekuensi kelahiran sapi kembarnya tinggi, mendapat perhatian khusus dari Pemda setempat untuk mulai bersama dengan Badan Litbang Pertanian membinanya untuk membangun bakal calon breeding herd sapi kembar untuk masa depan. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena stasiun percobaan yang ada di bawah UK/UPT Badan Litbang Pertanian mempunyai banyak keterbatasan untuk mengembangkan sapi dalam jumlah yang cukup besar agar dapat melaksanakan seleksi yang akurat untuk membangun kelompok ternak sapi kembar bagi Indonesia, sebagaimana yang telah berhasil dilakukan di Amerika Serikat.

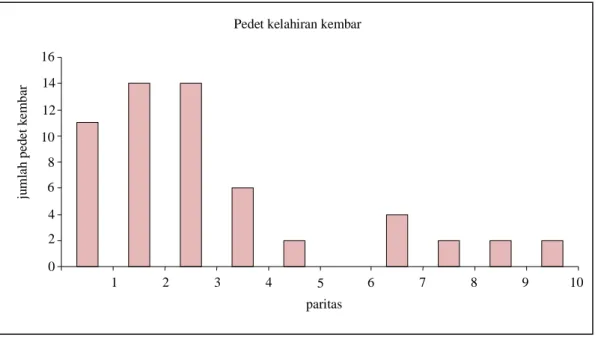

Pengaruh bangsa ternak dan jenis kelamin dalam kelahiran kembar dari data lapangan

Gambar 1. Pengaruh paritas induk sapi PO pada jumlah kelahiran kembar tersebut menunjukkan sapi PO yang membawa

gen kembar dalam tubuhyna, kemungkinan besar mempunyai kecenderungan untuk melahirkan kembar betina-betina lebih banyak daripada pasangan kembar lainnya. Untuk membuktikan hal tersebut dibutuhkan jumlah

sample yang lebih banyak lagi.

Pengaruh paritas pada kelahiran kembar dapat dilihat pada Tabel 5 dan Pengaruh paritas yang dimasukkan sebagai regresi dalam model ternyata secara statistik nyata pada level kuadratik (P < 0,05) dengan titik tertinggi pada kelahiran ke-2 dan ke-3. Dari hasil analisa ini sebenarnya tidak diragukan lagi bahwa induk sapi PO dan persilangannya yang melahirkan pedet kembar pada kelahiran pertama seharusnya mengandung sifat sebagai pembawa gen kembar dan jumlah kelahiran kembar pada kelahiran 1 – 3 yang mendominasi kelahiran kembar pada sapi-sapi induk tersebut. Jika sapi-sapi kembar tersebut dapat dikumpulkan dan diseleksi dengan baik dalam suatu sistem perkawinan yang diatur secara ilmiah maka tentunya kami sangat yakin untuk dapat membangun breeding herd sapi kembar di Indonesia yang berbasis pada sapi PO maupun silangannya dengan Simmental dan Brangus (diutamakan pada sapi PO). Pilihan utama pada sapi PO disebabkan karena ternyata peternak terbukti lebih

mempertahankan sapi induk PO

(memperpanjang umur produktif sampai rataan paritas ke-4 bahkan ada yang sampai 10 kali melahirkan) dan tetap diingat oleh peternaknya dan tetap disayang sebagai induk unggul, sedangkan untuk sapi Sim-PO hanya sampai pada paritas ke 2,5. Sedangkan sapi Brangus walaupun dipertahankan peternak fanatik sampai paritas ke 4 tetapi umumnya pesilangan ini kurang disukai di Jawa, sehingga kalau akan digunakan sebaiknya memperhatikan juga selera peternak yang akan memeliharanya. Kalau yang dipilih pengembangan sapi kembar berbasis PO maka minimal akan ada dua keuntungan yaitu: (1) induknya kecil sehingga pakannya lebih sedikit; (2) umur produktifnya lebih panjang dan (3) kemungkinan besar membawa sifat genetik kembar.

Pakan

Pakan (termasuk air) merupakan faktor penunjang utama dalam pengembangan peternakan sapi potong. Kekurangan pakan akan menyebabkan berbagai hambatan dalam pertumbuhan maupun kinerja reproduksi. Kekurangan air akan menghambat laju pertukaran nutrien pada tingkat sel sehingga akan menghambat suplai gizi dan oksigen termasuk mekanisme fisiologis ternak. Pakan utama yang diberikan adalah pakan sumber

5 Pedet kelahiran kembar

1 2 3 4 6 7 8 9 10 paritas ju m la h pe d et k em ba r 16 14 12 10 8 6 4 2 0

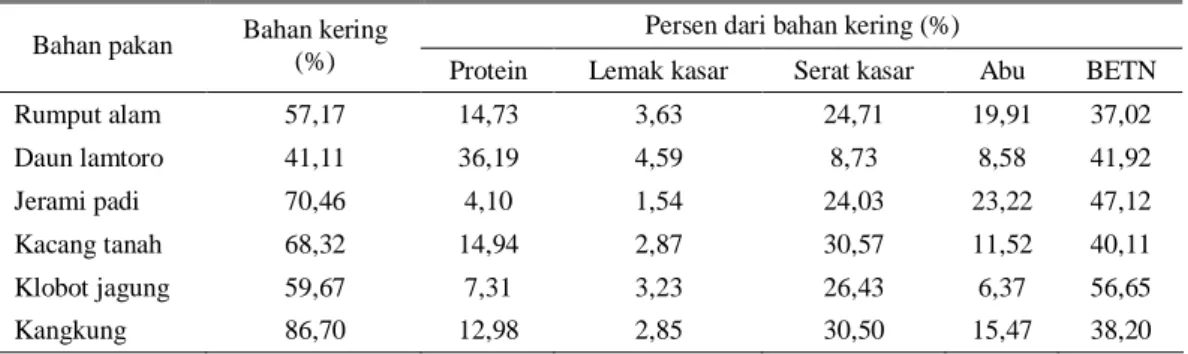

serat yang berasal dari sekitarnya terdiri dari rumput alam, daun lamtoro, jerami padi, kacang tanah, klobot jagung, kangkung dan lain-lain. Dari masing-masing peternak di setiap desa pemberiannya sangat bervariasi tergantung kepada perolehan hijauan sehari-hari. Sedangkan sisa hasil panen pertanian sangat bergantung pada tanaman yang diusahakan pada usahatani yang dikembangkan oleh para petani sekitarnya maupun oleh para-peternak itu sendiri. Dari pengumpulan data yang dilakukan dapat dilihat bahwa variasi pakan yang diberikan tersebut dapat digambarkan seperti tercantum pada Tabel 2. Dari Tabel 2 terlihat bahwa pakan sumber serat yang diberikan didominasi oleh rumput alam sebesar 37,93 – 77,78%; jerami padi 20,49 – 41,38% dan klobot jagung, jerami kacang tanah dan kangkung antara 12,62 – 20,69 % tergantung pada ketersediaan. Rumput alam ini walaupun sebagai pakan utama, tidak ditanam petani dan hanya dipanen dari lahan-lahan kosong maupun dari hasil penyiangan, sistem seperti ini dipraktekkan secara luas oleh peternak ruminansia (TALIB, 2010). Persentasi penggunaan rumput alam, jerami padi dan

klobot jagung di atas bisa saling bergeser jika musim kemarau berlangsung lama yang menekan keberadaan rumput alam dan berubahnya pola tanam. Terlihat adanya pemberian pakan serat berkualitas tinggi berupa daun lamtoro dan bahkan pada daerah tertentu menjadi pakan utama. Alangkah baiknya jika petani dapat menanam lamtoro di pekarangan, lahan kosong, pinggir jalan dan pematang, karena tinggi nilainya gizinya dan mempunyai perakaran dalam sehingga tetap hijau sepanjang tahun. Komposisi botani bahan pakan serat sepanjang tahun diperkirakan tetap seperti pada Tabel 2 dan perubahan hanya pada persentase (%). Kandungan nilai gizi dapat dilihat pada Tabel 3. Dari Tabel 3 terlihat bahwa pakan serat mengandung rataan kandungan protein sebesar 10,12 + 3,54% sebagai sumber bahan pembangun, pengganti sel-sel dan untuk pertumbuhan dan BETN 44,11 + 4,03% sebagai sumber energi utama ternak. Dilihat dari persentasi protein dalam ransum sebenarnya sudah cukup untuk pengganti sel yang rusak (maintenance) dan mendukung pertumbuhan sel. Artinya dapat menjamin terjadinya pertumbuhan yang cukup, Tabel 2. Komposisi botani pakan sumber serat (%)

Provinsi (%) Bahan pakan serat

Kalteng Kalsel Jateng Jatim 1 Jatim 2

Rumput alam 36,36 55,75 37,93 45,37 77,78 Daun lamtoro 63,64 -- -- -- -- Jerami padi -- 31,63 41,38 20,49 -- Kacang tanah -- -- -- 20,49 -- Klobot jagung -- -- 20,69 13,66 22,22 Kangkung -- 12,62 -- -- -- Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabel 3. Analisis proksimat bahan pakan sumber serat yang dikonsumsi

Persen dari bahan kering (%) Bahan pakan Bahan kering

(%) Protein Lemak kasar Serat kasar Abu BETN

Rumput alam 57,17 14,73 3,63 24,71 19,91 37,02 Daun lamtoro 41,11 36,19 4,59 8,73 8,58 41,92 Jerami padi 70,46 4,10 1,54 24,03 23,22 47,12 Kacang tanah 68,32 14,94 2,87 30,57 11,52 40,11 Klobot jagung 59,67 7,31 3,23 26,43 6,37 56,65 Kangkung 86,70 12,98 2,85 30,50 15,47 38,20

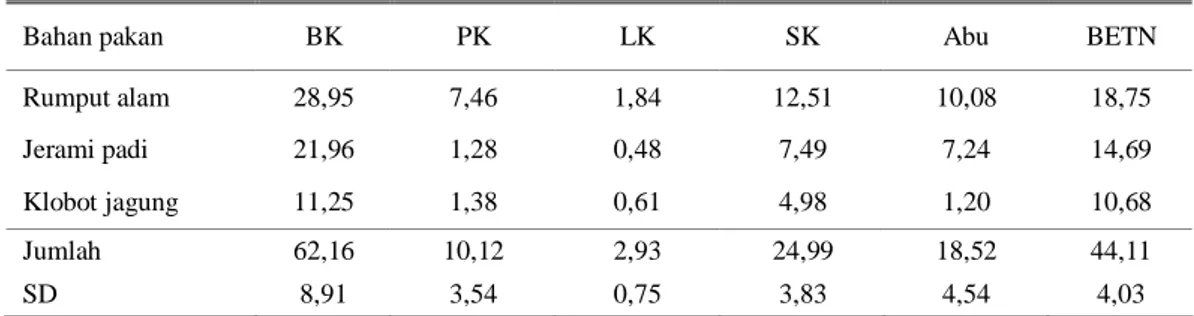

hanya sayang karena jumlahnya yang masih kurang banyak sehingga secara total, jumlah konsumsi protein masih di bawah kebutuhan ternak. Sedangkan kandungan BETN dalam ransum yang dikonsumsi masih di bawah kebutuhan (seharusnya minimal 56%), yang ternyata hanya tersedia sejumlah 44% di dalam total pakan yang dikonsumsi (Tabel 4).

Dampak kekurangan pakan terlihat sangat jelas pada performan sapi yang kurus dengan skor kondisi tubuh nilai 2 (dari 5 skala yang digunakan). Pemberian pakan seperti ini dilakukan pada semua ternak baik yang melahirkan kembar maupun tidak (tidak ada pemberian pakan istimewa pada induk melahirkan kembar). Walaupun pakan tersebut belum memenuhi kebutuhan hidup pokok dengan baik, tetapi ternyata sapi induk masih mampu melahirkan dan melaksanakan fungsi reproduksi dengan baik, walaupun terjadi kemunduran calving interval menjadi lebih besar dari 15 bulan.

Dari pengamatan menunjukkan bahwa sapi-sapi tersebut mengkonsumsi pakan yang sama dengan komposisi botani yang juga hampir sama. Oleh karena itu dari sisi nutrient non mineral dan total konsumsi belum memperlihatkan sebagai faktor pemicu terjadinya kelahiran kembar, walaupun ternyata ada kelahiran kembar.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan antara lain:

1. Kelahiran kembar dipengaruhi oleh lokasi, bangsa induk serta jenis kelamin pedet. 2. Bangsa sapi induk yang terbanyak

melahirkan kembar adalah PO diikuti oleh induk persilangan Simmental-PO dan

induk persilangan Brangus-PO, yang ternyata ketiganya membawa sifat sebagai sapi dwiguna (tipe potong dan perah). 3. Faktor paritas berpengaruh secara

kuadratik terhadap kelahiran kembar dengan puncak kelahiran kembar pada paritas ke-2 dan 3. Pedet betina kelahiran kembar yang dihasilkan dari paritas ke satu dan yang telah melahirkan lebih dari satu kali kelahiran kembar berpeluang besar membawa sifat kelahiran kembar, sehingga setelah menjadi induk diharapkan akan dapat melahirkan kembar secara beruntun (minimal lebih dari satu kali).

4. Penggunaan pejantan yang berbeda tidak berpengaruh kepada induk untuk melahirkan kembar atau tunggal karena kelahiran kembar adalah kegiatan reproduksi pada induk dan tidak ada hubungannya dengan pejantan yang mengawininya.

5. Pada penelitian ini jenis kelamin yang dominan adalah betina 56% dan jantan 28% yang berasal dari sejumlah 64 pedet kelahiran kembar. Jika ratio jantan dan betina ini dapat digunakan untuk

menggambarkan situasi yang

sesungguhnya, maka dengan menjaring

ternak-ternak kembar dan

mengembangkannya secara tersendiri akan dapat menghasilkan jumlah kelahiran betina yang lebih banyak, yang tentunya akan semakin mendukung percepatan swasembada daging nasional yang ingin dicapai dalam tahun 2014.

6. Pakan dan nutrien yang dikandungnya tidak dapat berdiri sendiri dalam memicu terjadinya kelahiran kembar, tetapi harus berinteraksi dengan lokasi (dalam hal ini lingkungan khususnya suhu dan cahaya Tabel 4. Total kandungan nutrient 3 bahan pakan utama yang diberikan (%)

Bahan pakan BK PK LK SK Abu BETN

Rumput alam 28,95 7,46 1,84 12,51 10,08 18,75

Jerami padi 21,96 1,28 0,48 7,49 7,24 14,69

Klobot jagung 11,25 1,38 0,61 4,98 1,20 10,68

Jumlah 62,16 10,12 2,93 24,99 18,52 44,11

pada intensitas tertentu dan hanya pada status fisiologis tertentu saja baru dapat memicu terjadinya ovulasi lebih dari satu yang jika pada saat tersebut terjadi pembuahan barulah dapat berakhir dengan kelahiran kembar pada sapi potong. 7. Diduga sapi PO mengandung gen

kelahiran kembar dengan persentase yang lebih besar dari sapi potong umumnya sehingga sebaiknya sapi PO dijadikan prioritas dalam membangun breeding herd sapi kembar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BERRY,S.L.,A.AHMADI and M.C.THURMOND. 1994. Peripaturient disease on large, dry lot dairies: interrelationships of lactation, dystocia, calf number, calf mortality and calf sex. J. Dairy Sci. 77 (Suppl. 1): 379.

BOURDON, R.M. 2001. Understanding animal breeding. Prentice Hall, N.Y.

CADY, R.A. and L.D. VAN VLECK. 1978. Factors affecting twinning and effects of twinning in Holstein dairy cattle. J. Anim. Sci. 46: 950 – 956.

DITJENNAK. 2007. Pedoman P2SDS. Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta.

GREGORY, K.E.,G.L. BENNETT, L.D. VAN VLECK, S.E.ECHTERNKAMP and L.V.CUNDIFF. 1997. Genetic and environmental parameters for ovulation rate, twinning rate, and weight traits in a cattle population selected for twinning. J. Anim. Sci. 75:1213 – 1222.

GREGORY, K.E., S.E. ECHTERNKAMP, G.E. DICKERSON, L.V. CUNDIFF, R.M. HOCH and L.D. VAN VLECK. 1990. Twinning in cattle: I. Foundation animals and genetic and environmental effects on twinning rate. J. Anim. Sci. 68: 1867 – 1876.

GUERRA-MARTINEZ, P., G.E. DICKERSON, G.B. ANDERSON and R.D. GREEN. 1990. Embryotransfer twinning and performance efficiency in beef cattle. J. Anim. Sci. 68: 4039 – 4050.

JOHANSON, J.M., P.J. BERGER, B.W. KIRKPATRICK and M.R.DENTINE. 2001. Twinning Rates for North American Holstein Sires. J. Dairy Sci. 84: 2081 – 2088.

KARLSEN, A., J. RUANE, G. KLEMETSDAL and B. HERINGSTAD. 2000. Twinning rate in Norwegian cattle: Frequency, (co)variance components, and genetic trends. J. Anim. Sci. 78: 12 – 20.

KIRKPATRICK, B.W. 2002. “Management of twinning cow herds”. J. Anim. Sci. 80(E. Suppl.): E14 – E18.

KOMISAREK, J. and Z. DORYNEK. 2002. Genetics aspects of twinning in cattle. J. Appl. Genet. 43(1): 55 – 68.

LIEN,S.,A.KARLSEN,G.KLEMETSDAL,D.I.VA GE and I.OLSAKER et al. 2000 A primary screen of the bovine genome for quantitative trait loci affecting twinning rate. Mamm. Genome 11: 877 – 882.

MORRIS, C.A. and A.M.DAY. 1992. Potential for genetic twinning in cattle. In: Proc. 3rd World Congr. Genet. Appl. to Livest. Prod., Lincoln, Nebraska. 11: 14 – 29.

NIELEN, M., Y.H. SCHUKKEN, D.T. SCHOLL, H.J. WILBRINK and A.BRAND. 1989. Twinning in dairy cattle: a study of risk factors and effects. Theriogenology. 32: 845 – 862.

NOTTER,D.R.,J.O.SANDERS,G.E.DICKERSON,G.M. SMITH and T.C. CARTWRIGHT. 1979. Simulated efficiency of beef production for a Midwestern cow-calf-feedlot management system. I. Milk production. J. Anim. Sci. 49:70 – 82.

SILVA DEL RIO, B.W. KIRKPATRICK, and P.M. FRICKE. 2007. Observed frequency of monozygotic twinning in Holstein dairy cattle. Theriogenol. 66(2006): 1292 – 1299.

TALIB, C., I. INOUNU dan A. BAMUALIM. 2007. Restrukturisasi peternakan di Indonesia. J. Analisis Kebijakan Pertanian (Agricultural Policy Analysis) 5(1): 1 –14.

TALIB, C. 2010. Peningkatan populasi dan produktivitas kerbau di padang penggembalaan tradisional. Pros. semiloka nasional 11 – 13 Nov. 2009, Brebes. Disnak Jateng, Pemda Brebes, Ditjennak dan Puslitbangnak. hlm. 109 – 118.

WILBANK,M.C., P.M.FRICKE, S.SONGSRITAVONG, R. SARTOI and O.J. GINTHER. 2000. Mechanisms that prevent and produce double ovulations in dairy cattle. J. Dairy Sci. 83: 2998 – 3007.