BAB IV PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Ratongamobo berada di ketinggian 325 m di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri atas daerah perbukitan dan dataran rendah. Pada umumnya wilayah kelurahan Ratongamobo terdiri atas daerah berlahan tandus dan berhutan. Dengan keadaan geografis yang seperti ini, masyarakat pun menyesuaikan mata pencahariannya dengan situasi lahan yang tersedia. Pada daerah dataran rendah, selain untuk daerah pemukiman juga dijadikan tempat untuk mencari nafkah yakni sebagai lahan pertanian berupa ladang dan persawahan tadah hujan. Sementara daerah hutan dan perbukitan dijadikan tempat penggembalaan hewan peliharaan.

2. Luas dan Batas Wilayah

a. Luas Wilayah

Luas Kelurahan Ratongamobo secara keseluruhan adalah 75.130 ha/m2.

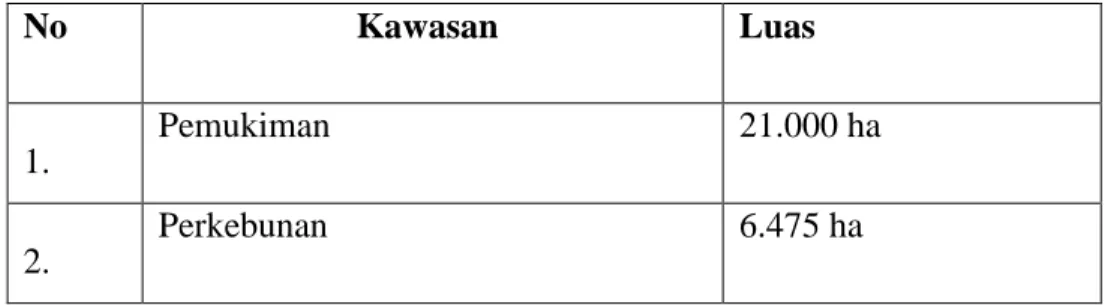

Untuk memperjelas data tersebut maka dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1. Perincian Luas Wilayah Kelurahan Ratongamobo No Kawasan Luas

1.

Pemukiman 21.000 ha

2.

Perkebunan 6.475 ha

3.

Pekarangan 5,5 ha

4.

Padang Rumput 22.000 ha

5.

Sawah Tadah Hujan 1.222 ha

6.

Hutan 13.127 ha

7.

Lapangan Sepak Bola 2,0 ha

8.

Lapangan Volly 0,5 ha

9.

Lahan Tegalan 150 ha

10.

Lahan Kritis 66 ha

11.

Lahan Terlantar 414 ha

12.

Perkantoran Pemerintah 0,5 ha

13.

Peternakan 1.422 ha

14.

Kawasan Lainnya 3.122 ha

Total

75.130 ha

Sumber : Kantor Kelurahan Ratongamobo.

Kelurahan Ratongamobo terdiri atas 6 Dusun, yakni :

1. Dusun Watugase 2. Dusun Tongananga 3. Dusun Wolouma

4. Dusun Wolofeo 5. Dusun Paukapa 6. Dusun Ekosoza b. Batas Wilayah

Kelurahan Ratongamobo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gero Dhere 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Nageoga

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Natanage dan Kelurahan Olakile 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wolowea

c. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/ Kelurahan) :

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 km.

2. Jarak dari Ibu kota Kabupaten : 47 km.

3. Keadaan Iklim

Daerah Kelurahan Ratongamobo merupakan daerah yang beriklim sub tropis dengan suhu udara yang cukup sejuk dan curah hujan yang relatif normal yakni 27-30 mm. Banyaknya curah hujan di daerah ini yakni 4-5 bulan dalam setahun. Musim hujan biasanya dimulai dari bulan Oktober sampai Maret dan dilanjutkan dengan musim panas yang dimulai dari Maret sampai Oktober.

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Ratongamobo secara keseluruhan berjumlah 2185 jiwa, hasil tersebut diperoleh peneliti berdasarkan data dari Kelurahan.

B. Keberadaan Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat yang diangkat dalam tulisan ini meliputi: mata pencaharian, bahasa, kepercayaan, dan kesenian.

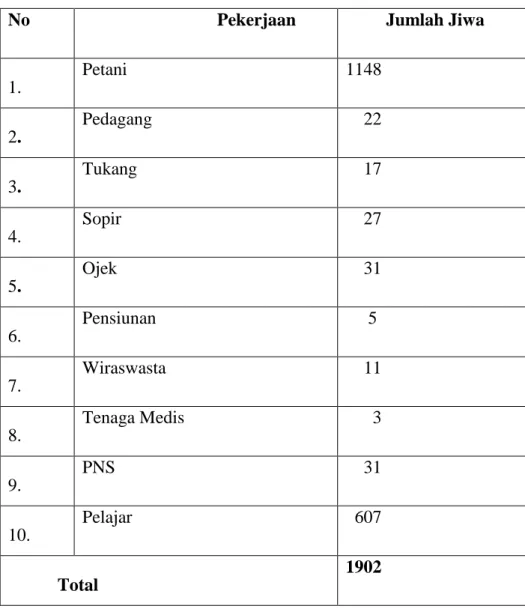

1. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Ratongamobo yang paling mendominasi adalah bertani. Salah satu penyebabnya yakni karena minimnya pendidikan yang dikenyaminya. Di lain pihak didukung pula oleh ketersediaan lahan pertanian yang tersedia dan keadaan iklim yang memungkinkan mereka membuka ladang dan persawahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil yang diperoleh dari bertani adalah hanya satu kali dalam setahun. Ketergantungan mereka terhadap alam masih sangat kuat. Untuk menghidupkan tanaman, mereka hanya mengharapkan hujan sebagai jalan satu-satunya untuk menyuburkan tanaman agar memperoleh hasil. Jika hujan tidak turun maka masyarakat akan melakukan upacara untuk memohon agar hujan turun.

Penghasilan utama masyarakat kampung Watugase adalah padi, jagung, dan kacang- kacangan seperti kacang tanah, kacang ijo dan kacang nasi. Disamping itu juga ada pula tanaman umur panjang yang dapat menghasilkan uang yaitu kemiri, jambu mente, coklat, kelapa dan asam.

Selain bertani, masyarakat setempat juga berprofesi sebagai pedagang, tukang ojek, sopir dan sebagian kecilnya adalah PNS.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Perincian Jumlah Penduduk Kelurahan Ratongamobo Menurut Pekerjaan.

No Pekerjaan Jumlah Jiwa

1.

Petani 1148

2.

Pedagang 22

3.

Tukang 17

4.

Sopir 27

5.

Ojek 31

6.

Pensiunan 5

7.

Wiraswasta 11

8.

Tenaga Medis 3

9.

PNS 31

10.

Pelajar 607

Total

1902

Sumber : Kantor Kelurahan Ratongamobo.

2. Bahasa

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kelurahan Ratongamobo menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Atongamobo sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Selain menggunakan bahasa daerah, masyarakat kampung Watugase juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dengan sesama. Bahasa Indonesia digunakan pada

saat-saat resmi misalnya di sekolah, saat pertemuan dengan pemerintah dan acara resmi lainnya. Pada saat pertemuan tingkat dusun, RT dan RW sering menggunakan bahasa campuran antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia karena yang terlibat dalam pertemuan tersebut adalah warga setempat. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Ratongamobo mengerti dan bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, kecuali anggota masyarakat yang sudah lanjut usia. Keadaan ini disebabkan oleh minimnya pendidikan dan keterbatasan mereka dalam hal pergaulan yang hanya dengan masyarakat setempat dan menggunakan bahasa daerah.

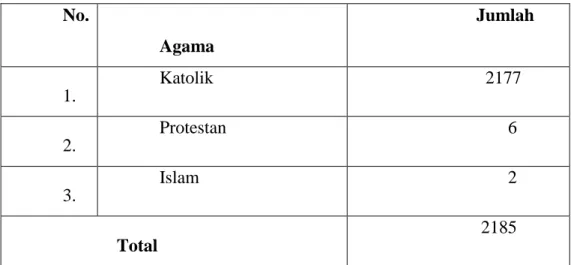

3. Sistem Kepercayaan

Masyarakat Kelurahan Ratongamobo pada umumnya menganut agama Katolik dengan fasilitas ibadat sebuah Gereja Katolik dan sebuah Gua Maria. Selain menganut agama Katolik ada sebagian kecil masyarakat yang menganut agama Kristen Protestan dan Islam, mereka itu adalah penduduk yang berasal dari luar daerah yang berdomisili di Kelurahan Ratongamobo.

Di samping menjalankan ajaran agama yang dianut, mereka juga masih menjalankan kebiasaan-kebiasaan adat yang diwariskan leluhur atau nenek moyang mereka. Wujud pelaksanaannya yakni dengan memberikan sesajian untuk arwah para leluhur pada saat melaksanakan upacara atau ritual adat tertentu yang salah satunya adalah upacara Deo Tua dan juga ketika mengadakan pesta atau acara kecil-kecilan dalam keluarga. Biasanya sebelum makan dan minum, mereka terlebih dahulu meletakkan makanan dan menuangkan minuman di sebuah batu ceper yang sudah disediakan khusus, sebagai sesajian kepada roh para leluhur. Bentuk sesajiannya berupa makanan dan minuman yang tatanan pengolahannya disesuaikan dengan budaya

setempat. Masyarakat meyakini bahwa, jika tidak memberi sesajian maka roh para leluhur akan marah dan memberi malapetaka bagi mereka. Sebaliknya jika memberikan sesajian, para leluhur akan selalu menjaga kehidupannya, segala bentuk bencana dapat dihindarkan, setiap usaha yang dikerjakan dapat memperoleh hasil yang baik dan memuaskan (Lambertus Wegu, wawancara 23 Agustus 2012).

Tabel 3. Perincian Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan Yang Dianut.

No.

Agama

Jumlah

1.

Katolik 2177

2.

Protestan 6

3.

Islam 2

Total

2185

Sumber : Kantor Kelurahan Ratongamobo.

4. Potensi Kesenian

Selain tarian tandak Deo Tua sebagai subyek penelitian yang dikaji dalam penelitian, masyarakat Kampung Watugase masih memiliki beberapa potensi kesenian, sebagai berikut:

a. Tarian Tandak Dero

Tarian ini diadakan masyarakat pada malam sebelum dilaksanakan ritual Etu (tinju adat). Tarian ini ditarikan oleh sejumlah penari laki-laki dan perempuan dengan melantunkan syair-syair pantun sambil mengelilingi api unggun. Pertunjukan tarian

ini merupakan suatu bentuk ucapan syukur dan berterimakasih kepada Sang Pencipta dan para leluhur atas hasil panen yang melimpah.

b. Tarian Tandak Teke Fea

Tarian ini merupakan salah satu ritual tandak adat, sebagai bentuk syukuran atas hasil panen. Pelaksanaannya dilakukan secara masal melibatkan laki-laki dan perempuan dewasa yang menari dalam bentuk melingkar sambil mengelilingi api unggun, diringi dengan hentakkan kaki dan nyanyian tradisional dalam bentuk pantun.

c. Tarian Iki Mea

Tarian ini juga merupakan sebuah tarian tandak adat sebagai bentuk syukuran atas hasil panen yang diperoleh. Pelaku dalam tarian ini adalah orang tua yang sudah lanjut usia dan orang dewasa yang sudah memahami secara baik tentang tarian ini.

d. Tarian Tea Eku

Tarian ini biasanya ditarikan untuk menyambut tamu agung, selain itu tarian ini juga biasa dibawakan pada saat pentas hiburan. Tarian ini dibawakan oleh kaum remaja putri dengan diiringi tabuhan gong dan gendang.

e. Tarian Toda Gu

Tarian ini juga biasanya ditarikan untuk menyambut tamu dan penarinya terdiri dari penari pria dan penari wanita dengan diiringi tabuhan gong dan satu gendang berukuran besar yang disebut laba serta sebuah gendang yang berukuran kecil yang disebut dengan Toda

f. Tarian Sa Ha

Tarian ini dibawakan oleh sejumlah penari remaja putri dengan diiringi gong dan gendang. Tarian ini biasa dikenal dengan tarian Burung Gagak.

C. Tarian Deo Tua 1. Istilah Deo Tua

Menurut masyarakat Kampung Watugase, tari Deo Tua adalah suatu bentuk tandak yang memperlihatkan penari saling berpegangan tangan sambil melangkah diikuti hentakan kaki sebagai penentu irama atau tempo tari diiringi nyanyian yang disuarakan penarinya secara bersama-sama. Tari ini dibawakan dalam bentuk lingkaran mengelilingi aza api (api unggun), dengan maksud memohon kepada sang pencipta dan para leluhur agar menurunkan hujan untuk memberikan pertumbuhan tanaman dan untuk kehidupan masyarakat setempat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tari Deo Tua adalah suatu bentuk upaya masyarakat kampung Watugase mewujudkan keindahan melalui gerakan kaki sambil berpegangan tangan, berjalan mengelilingi aza api (api unggun), disertai gesekan dan hentakan kaki diiringi nyanyian yang disuarakan para penarinya. Melalui pertunjukan ini mereka mengungkapkan permohonannya meminta hujan dan juga mengekspresikan jiwa sesuai isi syair lagu yang sedang dinyanyikannya.

2. Sejarah lahirnya Deo Tua

Menurut Lambertus Wegu, konon pada zaman dahulu kala, Kampung Watugase dikenal memiliki curah hujan yang cukup baik sehingga setiap tahun masyarakat yang

bermata pencaharian sebagai petani tidak mengalami kekurangan curah hujan dan tanaman pertanian dapat bertumbuh subur serta memperoleh hasil panen yang melimpah.

Hal ini yang membuat mereka lupa akan Sang Pencipta dan para leluhur mereka. Pada suatu saat terjadilah bencana kekeringan di kampung ini. Hujan tidak turun dan mata air juga mengalami kekeringan, yang menyebabkan tanaman tidak subur dan bahkan ada sebagian tanaman yang mati akibat kekurangan air. Bencana ini terjadi sebagai bentuk kemurkaan dari Sang Pencipta dan para leluhur kepada masyarakat setempat.

Bertolak dari peristiwa atau bencana yang dialami oleh masyarakat maka tua-tua adat dan tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi bencana tersebut. Tua-tua adat dan tokoh masyarakat desa tersebut lalu bersepakat untuk melaksanakan upacara adat yang dinamakan Deo Tua. Maka pada saat itulah lahirlah upacara Deo Tua sebagai bentuk permohonan kepada Sang Pencipta dan para leluhur nenek moyang untuk menurunkan hujan agar dapat menyuburkan dan menumbuhkembangkan tanaman pertanian serta memberikan pertumbuhan kehidupan bagi masyarakat setempat (Lambertus Wegu, wawancara 23 Agustus 2012).

3. Waktu dan Tempat Pementasan Deo Tua

a. Waktu Pementasan

Menurut Thomas Tola, waktu pelaksanaan upacara Deo Tua adalah setiap tahun yakni pada musim hujan (Oktober-Mei), yang mana bila dalam bulan-bulan tersebut tidak turun hujan dengan rentang waktu 1-2 minggu. Pementasan tarian Deo Tua biasanya dilakukan pada malam hari. Biasanya menjelang dilaksanakannya upacara Deo Tua, para tua-tua adat dan tokoh masyarakat akan berkumpul untuk

bermusyawarah guna menetapkan hari dan tanggal yang dianggap tepat untuk pelaksanaan upacara tersebut. Setelah memperoleh kesepakatan bersama, maka akan ditentukan dua orang untuk memberitahukan hasil musyawarah tersebut dari rumah ke rumah. Pemberitahuan disampaikan secara lisan. (Wawancara 10 Agustus 2012 di Watugase).

Ketika upacara dilaksanakan seluruh warga ikut berpartisipasi ambil bagian dalam mensuskseskan upacara ini. Masyarakat meyakini bahwa setelah membuat upacara ini hujan akan turun. Kekuatannya terletak pada tempat yang layak dimana upacara ini dilaksanakan, penyajian tarian dan nyanyian yang dibawakan secara baik dan benar, dan sesajian sebagai makanan yang layak bagi para leluhur. Apabila upacara ini dilaksanakan dan segala peraturan-peraturan adat ditaati dengan baik oleh masyarakat maka segala usaha dan doa permohonan mereka yang disampaikan lewat tarian dan nyanyian serta sesajian akan dikabulkan.

b. Tempat Pementasan

Tempat pelaksanaan upacara Deo Tua adalah di Loka (sebuah tanah lapang) yang terletak di tengah-tengah kampung Watugase yang besarnya kurang lebih 25x25m. Tempat ini sering dijadikan sebagai tempat pelaksanaan upacara adat kampung yang menampilkan tinju adat, Dero dan Teke, yang melibatkan masyarakat kampung Watugase dan masyarakat desa sekitarnya. Sebelum melaksanakan upacara adat, baik upacara Deo Tua maupun upacara adat lainnya terlebih dahulu seorang tua adat meletakkan sesajian berupa nasi, hati ayam yang sudah matang, sirih pinang dan tuak yang dituang di atas batu. Bahan sesajian ini wajib dilakukan karena diyakin

sebagai makanan dan minuman ini menurut masyarakat merupakan makanan yang layak untuk para lelehur. Sambil meletakan bahan sesajian, Tua adat mengungkapkan mantera atau doa dalam bahasa adat setempat tanpa ada suara sehingga tidak didengar oleh anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Menurut Thomas Tola, inti dari mantera atau doa dalam konteks upacara ini berisi ungkapan permohonan dari masyarakat kepada para leluhur untuk menurunkan hujan dan juga permohon agar pertunjukkan tarian ini dapat berjalan lancar.(Wawancara, tanggal 12 Agustus 2012 di Watugase).

4. Pelaku Tarian Deo Tua

Dalam pementasan Deo Tua, manusia sebagai pelaku kesenian merupakan faktor penentu terselenggaranya tarian ini. Para pelaku kesenian terdiri dari orang tua, pria dan wanita yang sudah berkeluarga. Menurut Lambertus Wegu, sebenarnya anak muda juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertunjukan ini karena tidak ada persyaratan khusus tentang keterlibatan seorang pelaku berdasarkan ketentuan tua atau muda. Tidak berpartisipasinya anak muda lebih disebabkan karena kurang minatnya mereka terhadap kesenian ini. Mereka malah mengganggap bahwa kesenian ini miliknya orang-orang tua saja. Anggapan ini dapat berimbas pada semakin pudarnya kesenian ini karena generasi penerusnya tidak aktif terlibat dalam pertunjukan seni tradisi. Dalam kenyataan kesenian Deo Tua pernah mati sekitar puluhan tahun yang lalu namun sejak tahun 2005 pada masa jabatan Bapak Yoseph Mane sebagai Lurah pada Kelurahan Ratongamobo kesenian ini kemudian dihidupkan kembali sampai sekarang (Lambertus Wegu, wawancara 10 Agustus 2012).

Pada awal lahirnya upacara Deo Tua di kampung Watugase, pelaku yang terlibat hanya yang berusia berkisar antara 25 sampai dengan 60 tahun. Ada juga yang berusia lebih dari 60 tahun. Mereka adalah orang tua yang masih berminat dan berbakat seni serta lebih berpengalaman tentang Deo Tua. Pada saat sekarang ini sudah ada generasi penerus yang terlibat, mereka adalah generasi muda yang sebagian besarnya sudah berkeluarga (Lambertus Wegu, wawancara 23 Agustus 2012).

Dalam pelaksanaan upacara adat, penari dalam tari Deo Tua tidak tentu jumlahnya, sangat tergantung pada kesiapan dari para penari dalam upacara tersebut. Mereka dituntut untuk melakukan gerakan dengan tepat sesuai irama dan lagu yang dinyanyikan bersama. Apabila dalam tarian ini ada yang melakukan kesalahan gerakan kaki, maka akan ditegur lewat nyanyian.

Mereka yang terlibat sebagai pelaku seni dalam pementasan Deo Tua dibedakan atas beberapa kelompok sesuai dengan perannya sebagai berikut:

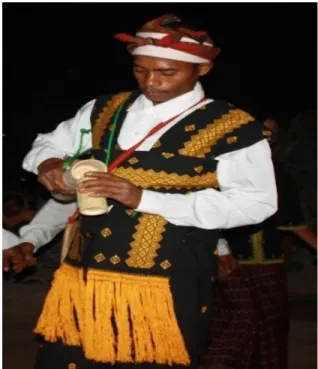

a) Satu orang penari putra, yaitu seorang Bapak yang berumur kurang lebih 60 tahun berperan membawakan bagian lagu solo, sekaligus sebagai pemimpin yang mengatur tempo pertujukan tari. Orang yang membawakannya disebut Enga Lewa.

Untuk lebih jelas maka dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 01. Pembawa bagian lagu Enga Lewa (Foto koleksi Maria Hiasinta Teda, Agustus 2012)

b) Dua orang pria yang menari sambil berpegangan tangan di dalam lingkaran dan berperan membawakan nyanyian sebagai pengantar refrein sekaligus mengatur keseimbangan barisan agar tetap rapih dan teratur. Dua orang tersebut dalam bahasa daerah setempat disebut Enga Bhoko.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 02. Posisi pembawa lagu bagian Enga Bhoko yang berada di dalam lingkaran para penari Deo Tua. (Koleksi Maria Hiasinta Teda, Agustus 2012)

c) Penari pria dan wanita yang berdiri membentuk lingkaran sambil menari dan membawakan bagian nyanyian refrein. Mereka tidak saling berselang-seling, melainkan berdiri saling berpegangan tangan antara perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki terdiri dari dua kelompok dan perempuan terdiri dari dua kelompok. Hanya orang yang berada di ujung masing-masing kelompoklah yang memegang tangan lawan jenisnya dari kelompok yang ada di sebelahnya. Masing-masing kelompok laki-laki dan perempuan disebut Tenga. Tenga adalah pengelompokkan penari menurut jenis kelamin. Dalam istilah adat masyarakat setempat para penari itu disebut Ana Pata (koor).

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 03. Kelompok Ana Pata yang terdiri dari para pria, sedang menari Deo Tua sambil menyanyi.

Gambar 04. Kelompok Ana Pata yang terdiri dari para wanita diapiti kelompok pria menari Deo Tua sambil menyanyi (Foto Koleksi Maria Hiasinta Teda, Agustus 2012)

d) Sekelompok ibu-ibu yang menari bebas tanpa berpegangan tangan yang menari di dalam lingkaran. Mereka mengekspresikan gerakannya dengan lebih ekspresif. Ada yang memegang properti berupa tali, yang akan difungsikan pada bagian menjelang akhir pertunjukan direntangkan untuk dipegang bersama sambil melakukan gerakan kaki sebagai perwujudan tari, sekaligus sebagai simbol pemersatu semua masyarakat dalam kehidupan bersama sebagai satu kelompok masyarakat. Ibu-ibu tersebut menari sambil memegang buah kelapa muda sebagai bagian dari perlengkapan upacara minta hujan, yang nantinya di akhir pertunjukan dipecahkan sebagai bentuk keyakinan bahwa hujan akan segera turun. Kelompok penari ini disebut Jedhe Nio.

Untuk memperjelas maka dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 05. Kelompok Penari Jedhe Nio yang terdiri dari para perempuan sedang menari mengitari kelompok penari Deo Tua. (Foto Koleksi Maria Hiasinta Teda, Agustus 2012)

e) Seorang pria yang bertugas mengedar tua bha (tuak putih) untuk diminum agar dapat membangkitkan semangat penari dalam bernyanyi dan menari.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 06. Seorang pria yang sedang bhui (tuang) tua bha (tuak putih) yang disadap dari pohon enau (Foto Koleksi Maria Hiasinta Teda, Agustus 2012)

5. Bentuk dan Ragam Gerak Tari Deo Tua

Tarian Deo Tua disajikan dengan posisi senimannya saling berpegangan tangan membentuk lingkaran penuh sebagai ciri khasnya, di samping itu seniman lainnya yang sesuai perannya menari bebas tanpa bepegangan tangan di dalam lingkaran. Di tengah- tengahnya dibuatkan aza api (api unggun). Menurut Lambertus Wegu (seorang tua Adat kampung Watugase), masyarakat Watugase berpandangan bahwa pentingnya dibuatkan aza api karena secara praktis untuk menghangatkan seniman di saat pertunjukan pada malam hari dengan suhu udara dingin. Selain itu api unggun juga sebagai simbol pemersatu antar seluruh warga dan sebagai pembangkit semangat untuk menjaga nilai- nilai kehidupan bersama termasuk nilai seni dan adat istiadat kampung Watugase. Dalam spirit yang sama masyarakat setempat menjaga dan melestarikan nilai-nilai warisan dari leluhurnya (wawancara, 12 Agustus 2012 di Watugase).

Berikut ini adalah pola lantai tarian Deo Tua:

Keterangan:

: Penari

Ragam gerak tari Deo Tua ini terdiri dari dua bagian yaitu Enga Pata Deo Tua (memohon turunnya hujan) dan Teke (tandak). Kedua bagian tersebut tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan upacara Deo Tua ini.

a. Bagian Enga Pata Deo Tua

Pada bagian ini para penari berdiri sambil bergandengan tangan mengelilingi api unggun, melakukan gerakkan kaki maju mundur sambil melantunkan Pata Deo Tua (syair nyanyian yang berisi permohonan minta hujan kepada Sang Pencipta). Pola

gerakan untuk bagian Enga Pata DeoTua dilakukan setiap siklusnya terdiri dari empat hitungan dengan urutan gerakan pada masing-masing hitungan sebagai berikut:

1. Hitungan pertama, kaki kiri maju ke depan satu langkah 2. Hitungan kedua kaki kiri mundur ke belakang satu langkah.

3. Hitungan ketiga kaki kanan maju ke depan satu langkah

4. Hitungan keempat kaki kanan mundur ke belakang dengan sedikit menyamping ke kanan.

Ketika melakukan gerakan kaki posisi tangan dalam keadaan berpegangan telapak tangan dengan posisi jari saling berangkai satu dengan yang lain. Gerakan selanjutnya diulang seperti pada pola gerakan di atas yang dilakukan dalam tempo lambat.

Gerakan ini dapat juga difariasikan oleh penari tertentu pada frase lagu tertentu yang dirasa enak untuk mewujudkan gerakan dengan tempo yang lebih cepat. Gerakannya diawali dari hitungan pertama, kaki kiri dihentakkan diikuti kaki kanan dalam satu hitungan, dilanjutkan pada hitungan ke dua, kaki kiri dihentakkan dalam satu hitungan, dan pada hitungan ke tiga kaki kanan melangkah ke kanan sambil dihentakan dalam satu hitungan diikuti kaki kiri melangkah ke kanan dan pada hitungan ke empat kaki kanan di dihentakan dalam satu hitungan. Dengan melangkahnya kaki kanan pada hitungan ke tiga maka posisi penari semakin bergesar ke kanan. Gerakan fariasi terhadap bentuk gerakan pertama ini dilakukan hanya sebentar saja sesuai frase lagu yang menginspirasi penarinya melakukan gerakan tersebut dan kemudian ke pola gerakan awal di atas. Gerakan selanjutnya tetap seperti semula, yang diulang terus-menerus secara teratur hingga selesai pendarasan teks

minta hujan berakhir, sebagai perwujudan tarian bagian Enga Pata Deo Tua.

Pertunjukan lalu dilanjutkan pada bagian berikutnya yakni teke.

Ragam gerak di atas dapat dilihat pada tabel diagram gerak berikut ini:

Sikap Awal

Posisi kaki pada hitungan

Hitungan 1 Hitungan 2 Hitungan 3 Hitungan 4

ʘ ʘ A B Kaki Kaki

kiri kanan A B A B

A B A B

b. Bagian Teke

Pada tahap ini para penari tetap dalam posisi melingkar dan saling bergandengan tangan kemudian melakukan gerak tari. Ragam gerak tari pada tahapan ini sedikit berbeda dengan ragam gerak tari Enga Pata Deo Tua. Pola hitungan untuk ragam gerakan pada bagian teke dalam satu siklusnya terdiri dari duabelas hitungan.

Urutan gerakannya sebagai berikut:

1) Hitungan pertama, kaki kanan maju ke depan satu langkah.

2) Hitungan kedua, kaki kanan mundur ke belakang satu langkah.

3) Hitungan ketiga, kaki kiri maju ke depan satu langkah.

4) Hitungan keempat, kaki kiri mundur ke belakang satu langkah.

5) Hitungan kelima, kaki kanan maju ke depan satu langkah.

6) Hitungan keenam, kaki kanan mundur ke belakang satu langkah.

7) Hitungan ketujuh, kaki kiri maju ke depan sambil disilangkan satu kali ke kanan.

8) Hitungan kedelapan, kaki kanan maju ke depan satu langkah dengan posisi agak menyilang kekiri.

9) Hitungan kesembilan, kaki kiri dihentakan ke depan.

10) Hitungan kesepuluh, kaki kiri mundur ke belakang satu langkah.

11) Hitungan kesebelas, kaki kanan mundur ke belakang satu langkah sejajar dengan kaki kiri.

12) Hitungan keduabelas, kaki kiri maju satu langkah agak menyilang ke kanan.

Untuk memperjelas ragam gaerakan di atas maka dapat diperhatikan pada tabel diagram gerak berikut ini:

Posisi Awal

Posisi kaki pada hitungan

Hitungan 1

Hitungan 2

Hitungan 3

Hitungan 4

Hitungan 5

Hitungan 6 ʘ ʘ

A B Kaki Kaki

Kanan Kiri A B A B A B A B A B A B Hitungan

7

Hitungan 8

Hitungan 9

Hitungan 10

Hitungan 11

Hitungan 12 ʘ ʘ

A B Kaki Kaki

Kanan Kiri A B A B A B A B A B A B

Gerakan selanjutnya diulang secara terus-menerus seperti semula hingga berakhirnya pendarasan nyanyian Teke sebagai iringan terhadap tarian ini.

Selama pertunjukan berlangsung para peserta diharuskan melakukan gerakan kaki secara kompak sebagai persyaratan seorang penari dalam mengikuti pertunjukan tarian ini. Jika ada peserta yang melakukan kesalahan gerakan kaki pada saat pertunjukan, maka peserta yang berada di sebelah kiri dan kanannya segera membimbingnya untuk menyesuaikan dengan gerakan peserta lain. Di akhir pertunjukan para pesertapun mengakhiri gerakan bersamaan dengan berakhirnya pendarasan nyanyian teke.

6. Nyanyian Sebagai Iringan tarian Deo Tua

Nyanyian yang dilantunkan menunjukkan kreatifitas masyarakat dalam mengekspresikan diri baik dalam bentuk maupun fungsi serta makna tertentu dalam kehidupan masyarakat. Menurut bentuk penyajiannya nyanyian dalam upacara Deo Tua dikategorikan sebagai nyanyian dengan bentuk solo menjadi koor.

Dalam upacara Deo Tua, selain gerak tari ada juga nyanyian sebagai pengiringnya.

Keduanya tidak terpisahkan dalam pementasan tari Deo Tua ini. Nyanyian yang dibawakan pada saat upacara Deo Tua ini, dilantunkan tanpa iringan alat musik. Dalam upacara ini juga pementasan lagunya terdiri dari dua bagian, yaitu Enga Pata Deo Tua dan Teke. Nyanyian sebagai iringan kedua bagian tarian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Nyanyian Enga Pata Deo Tua

Nyanyian ini merupakan salah satu jenis nyanyian ritual. Nyanyian Enga Pata Deo Tua syairnya berisi tentang permohonan kepada Sang Pencipta dan para leluhurnya untuk menurunkan hujan.

Menurut bentuknya nyanyian Enga Pata Deo Tua dibedakan atas tiga. bagian yaitu Enga Lewa, Enga Bhoko dan Ana Pata. Bagian Enga Lewa merupakan bentuk melodi yang difungsikan untuk mendaraskan bait-bait yang dibawakan oleh solis yang terdiri dari duabelas (12) bait. Sedangkan bagian Enga Bhoko adalah sebuah melodi pendek sepanjang dua birama yang dibawakan oleh dua orang penari sebagai pengantar memasuki bagian melodi Ana Pata sebagai refrein yang dinyanyikan oleh seluruh peserta penari baik putra maupun putri. Panjangnya melodi ana pata yakni delapan birama.

Dilihat dari segi penyajiannya, nyanyian Enga Pata sebagai iringan dalam upacara Deo Tua diawali dari seorang tua adat yang menyanyikan bagian melodi Enga Lewa pada bait pertama. Melodi Enga Lewa ini kemudian dilanjutkan oleh dua penari laki-laki yang mendaraskan bagian melodi Enga Bhoko dan selanjutnya dijawab oleh seluruh peserta tari yang menyanyikan bagian melodi Ana Pata secara bersama-sama (koor). Penyajian bagian lagu Enga Pata diulang lagi mulai dari melodi Enga Bhoko untuk selanjutnya dijawab oleh seluruh peserta tari yang menyanyikan bagian lagu Ana Pata secara bersama-sama. Pertunjukan akan selalu diiringi oleh nyanyian solis yang mendaraskan seluruh bait yang selanjutnya dijawab oleh seluruh anggota penari yang menyanyikan bagian Ana Pata.

Adapun syair-syair Enga Pata menurut susunan penyajiannya, yaitu sebagai berikut:

1. Enga Lewa:

Enga uza o enga o uza Mai wae o mai o wae O…ea…ea…oe…

Enga Bhoko:

Enga uza uza mai wae Ana Pata:

Enga uza imu mai wae Wae o…ea…oe…

Waku wae tua-tua e

Ea o…ea…o…ea…o…ea… (diulang lagi dari bagian Enga Bhoko) 2. Enga Lewa:

Pawa pu’u o pawa o pu’u Wae kamu o wae o kamu O…ea…o…ea…oe…

Enga Bhoko:

Pawa pu’u-pu’u wae kamu Ana Pata:

Pawa pu’u imu wae kamu Kamu o…ea…oe…

Waku wae tua-tua e

Ea o…ea…o…ea…o…ea…(di ulang lagi dari bagian Enga Bhoko)

3. Enga Lewa:

Lobo mara o lobo o mara Rilo ralo o rilo o ralo o…ea…o…ea…oe…

Enga Bhoko:

Lobo mara-mara rilo ralo Ana Pata:

Lobo mara imu rilo ralo Ralo o…ea…oe…

Waku wae tua-tua e

Ea…o…ea…o…ea…o…ea…

4. Enga Lewa:

Wunu mara o wunu o mara Debha dere o debha o dere O…ea…o…ea…oe…

Enga Bhoko:

Wunu mara, mara debha dere Ana Pata:

Wunu mara imu debha dere Dere o…ea..oe…

Waku wae tua tua e…

Ea o…ea…o…ea..o…

5. Enga Lewa:

Ana bo o ana o bo Sipe ine o sipe o ine O..ea..o..ea..oe..

Enga Bhoko:

Ana bo, bo sipe ine Ana Pata:

Ana bo imu sipe ine Ine o ea oe…

Waku wae tua-tua e…

Ea o…ea…o…ea…o…ea…

6. Enga Lewa:

Toko bhoko o took o bhoko Wole lewa o wole o lewa O ea…o..ea..oe…

Enga Bhoko:

Toko bhoko, bhoko wole lewa Ana Pata:

Took bhoko imu wole lewa Lewa o ea oe…

Waku wae tua tua e…

Ea o…ea…o…ea…o…ea…

7. Enga Lewa:

Sege ngere o sege o ngere Wole lege o wole o lege O ea…o..ea..oe…

Enga Bhoko:

Sege ngere, ngere wole lege Ana Pata:

Sege ngere imu wole lege Lege o ea oe…

Waku wae tua tua e…

Ea o…ea..o..ea..o..ea…

8. Enga Lewa:

Ngere wea o ngere o wea Pae te’a o pae o te’a O ea..o..ea ..oe…

Enga Bhoko:

Ngere wea, wea pae te’a Ana Pata:

Ngere wea imu pae te’a Te’a o..ea..oe..

Waku wae tua tua e…

Ea o…ea..o…ea..o..ea…

9. Enga Lewa:

Keti negha o keti o negha Wole wali o wole o wali O ea..o..ea..oe..

Enga Bhoko:

Keti negha, negha wole wali Ana Pata:

Keti negha imu wole wali Wali o ea oe…

Waku wae tua tua e…

Ea o..ea..o…ea…o…ea…

10. Enga Lewa:

Ula nuka o ula o nuka Deka zua o deka o zua O ea..o…ea…oe…

Enga Bhoko:

Ula nuka nuka deka zua Ana Pata:

Ula nuka imu deka zua Zua o ea oe…

Waku wae tua tua e…

Ea o…ea…o…ea…o..ea…

11. Enga Lewa:

Boti boro o boti o boro Jeo talo o jeo o talo O ea..o..ea..oe…

Enga Bhoko:

Boti boro, boro jeo talo Ana Pata:

Boti boro imu jeo talo Talo o ea oe…

Waku wae tua tua e…

Ea o…ea..o..ea..o..ea..

12. Enga Lewa:

Bo’o noto o bo’o o noto Toto wolo o toto o wolo O ea..o..ea..oe…

Enga Bhoko:

Bo’o noto, noto toto wolo Ana Pata:

Bo’o noto imu toto wolo Wolo o ea oe…

Waku wae tua tua e…

Ea o..ea..o..ea..o…ea

Terjemahan dari syair Nyanyian Enga Pata di atas sebagai berikut:

1). Enga uza mai wae

Hujan datanglah.

2). Pawa pu’u wae kamu

Basahi tanaman padi hingga ke akar-akarnya.

3). Lobo mara rilo-ralo

Berikanlah pertumbuhan padi dan jagung sehingga menjadi subur

4). Wunu mara debha dere

Bertambah besar dan tinggi

5). Ana bo sipe ine

Bermunculan tunas baru dari bertambah besar batangnya

6). Toko bhoko wole lewa

Walau pendek batangnya tetapi mayang padinya panjang dan bernas.

7). Sege ngere wole lege

Mayangnya bertambah besar hingga merunduk hingga tanah.

8). Ngere wea pae te’a

Menguning bulir-bulir padi dan berkilauan bagaikan emas.

9). Keti negha wole wali

Setelah mengetam muncul lagi mayan padi yang baru.

10). Ula nuka deka zua

Mayang padi yang baru dapat dipanen lagi untuk kedua kaliny6a.

11). Boti boro jeo talo

Batang padi yang sudah kering tidak bisa tunas lagi untuk menghasilkan panenan lagi.

12). Bo’o noto toto wolo

Pesta syukuran panen segera dilaksanakan yang melibatkan seluruh masyarakat sebagai ekspresi atas hasil panen yang melimpah.

Berikut ini adalah contoh melodi lagu bagian Enga Pata Deo Tua yang penulis angkat dari sebagian nyanyian tersebut dan ditulis dalam bentuk notasi angka, yaitu sebagai berikut:

ENGA PATA DEO TUA

0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2

E nga u za O e nga o u za

0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2

Ma i wa e o ma i o wa e

0 2 3 2 0 2 2 2 3 2

O e a a e a o e

0 4 4 4

.

4 3 3 2 1 2 1

E nga u za u za ma i

wa e

Reff:

0 1 1 1 1 1 1 1 . 2 1 2 2 2 2

E nga u za i mu ma i wa - e wa e

4 4 4 3 2 2 2 4 4 3 2 1 1 1

O E a o - e wa ku wa e tu A tu a e

0 2 2 4 . 3 2 1 1 2 3 2

E a o e a o e a O e

b. Nyanyian Teke

Teks nyanyian teke dibedakan atas dua yaitu bagian Dhozo Enga dan bagian Ana pata. Bagian Dhozo Enga yaitu frase melodi lagu yang panjangnya delapan birama yang selalu dinyanyikan oleh salah seorang dari ketiga pria yang mendapatkan peran sebagai solis. Bagian Ana pata yaitu frase melodi yang terdiri dari delapan birama yang selalu dinyanyikan bersama oleh seluruh peserta penari sebagai jawaban terhadap bagian Dhozo Enga.

Dilihat dari segi penyajiannya kedua bagian melodi ini saling bergantian dinyanyikan hingga seluruh syair bait lagu selesai.

Pada bagian kedua ini, syair nyanyiannya sedikit berbeda dengan bagian pertama.

Seniman yang berperan mengatur jalannya pertunjukkan juga sudah diganti. Mereka adalah tiga seniman pria, yang telah berumur antara 50 sampai 70 tahun dalam perannya mereka saling bergantian mendaraskan teks nyanyian teke. Pria yang lebih tua berperan sebagai pengendali tempo dan keselarasan gerak para penari. Dilihat dari perannya dalam pertunjukan pada bagian kedua ini, ada tiga orang bapak dengan posisi berada di dalam lingkaran yang disebut dengan Dhozo Enga Sedangkan Ana Pata (koor) adalah kelompok pria dan wanita. Ketiga orang bapak kemudian secara bergantian menyanyikan solo dan Ana Pata menjawabnya. Selanjutnya dilakukan silih berganti seperti semula hingga berakhirnya pendarasan nyanyian Teke.

Berikut ini adalah syair-syair yang digunakan pada bagian Teke:

Solo 1:

Dhozo Enga:

E....e…e ine..

Ai manga mona, manga mona noe oe ine Ai mona mona mona oga…

Refrein:

Ana Pata:

Ine oe dheo kami tua…dheo kami tua Ine oe pati kami manu…pati kami manu Kami keze mona ko pau

Solo 2 : Dhozo Enga:

Ema o…e…ae..

Wali sanga wiwi lele mo’o dhizi ema o…e…ae...

Wali sanga wiwi lele mo’o dhizi ema o…e…ae..

Ai mona mona moko nga’o Terjemahan bebas:

E..e…e ine…

Ai manga mona..manga mona noe oe ine Kalimat seruan.

Ai mona mona mona oga..

Bawakan kami tuak, bawakan kami tuak Berikan kami ayam, berikan kami ayam Kami tunggu tidak lari

Solo:

Ema o…e..ae.. (kalimat seruan)

Tambah satu kalimat, dengar baik-baik Tambah satu kalimat, dengar baik-baik Ai mona mona moko nga’o (kalimat seruan)

Berikut ini adalah contoh melodi nyanyian Teke yang penulis angkat dari sebagian nyanyian dan ditulis dalam bentuk not angka, yaitu sebagai berikut:

TEKE

0 5 5 6 5 7 6 5 3 ∙

E ma o - - - - e

0 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 7 6 5 3

O w a li

s

a nga wi

w

i le le

m

o ȯ dhi

z

i e ma e -

o e

0 6 5 5 5 7 6 6 5 5 3 1 ∙ ∙

o w

a li sa

ng a

w i

w

i e

m

a e ae

0 5 5

.

6 5 3 4 4 3 1

ai mo

n a

m

o na

m o

k o

ng

a ȯ

Reff:

0 5 5 5 5 1 1 1 2 3

.

3 3 2 1 1 1

I n

e o e

dh

e o

k a

m

i tu - a

dh

e - o

k a

m i

2 1 ∙

tu - a

0 5 5 5 5 1 1 1 2 3

.

3 3 2 1 1 1

I n

e o e pa ti

k a

m i

m

a -

n

u pa -

t i

k a

m i

2 1 ∙

m

a -

n u

1 1 2 2 1 1 1 2 1 ∙

ka m i

k

e ze

m

o na ko

p

a u

7. Busana dan Aksesoris

Busana dan aksesoris yang dipakai oleh para pelaku kesenian dalam upacara Deo Tua sejak zaman nenek moyang sampai sekarang ini tidak pernah berubah, yakni menggunakan pakaian adat daerah setempat (pakaian adat Nagekeo). Sedangkan aksesoris yang digunakan pun terlihat sederhana dan apa adanya namun tidak mengurangi nilai estetika bagi yang memandangnya.

Adapun nama-nama busana dan aksesoris yang dipakai baik pria maupun wanita, yaitu sebagai berikut:

1. Busana dan Aksesoris Pria

Lensu: kain pengikat kepala berfungsi sebagai penutup kepala.

Saku: ikat pinggang

Labu bha: baju putih untuk pria.

Bhago: selendang bermotif agi (motif khusus untuk pria)

Oba agi: sarung adat untuk pria

Bola bae: tas dari anyaman daun pandan khusus untuk pria.

2. Busana dan Aksesoris Wanita

Kodo: baju adat khusus untuk wanita

Oba ua pote: sarung adat untuk wanita

Bhago: selendang tenun untuk wanita

Bola oka: tas untuk wanita yang dianyam dari daun pandan yang berfungsi untuk menyimpan sirih-pinang.

Woda: giring-giring dari tembaga dipakai pada kaki yang ketika digerakkan akan menghasilkan bunyi.

D. Makna Deo Tua

Makna adalah upaya untuk menelusuri kandungan isi dibalik bentuk yang dipakai sebagai aktualisasi fungsi-fungsi yang diemban dalam realisasi sosial budaya masyarakat.

Dalam tulisan ini Tarian Deo Tua perlu dimaknai untuk mengetahui kandungan isi di baliknya yang oleh masyarakat pemiliknya diakui berguna dalam realitas kehidupan mereka.

Makna yang terkandung dalam tarian Deo Tua adalah sebagai bentuk ungkapan permohonan kepada Tuhan agar diberikan hujan yang cukup untuk menyuburkan tanaman dan mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Masyarakat memandang pentingya diadakan tarian Deo Tua, berawal dari kejadian atau peristiwa, bencana kekeringan yang dialami oleh masyarakat Kampung Watugase, yakni hujan tidak turun yang menyebabkan tanaman pertanian seperti padi dan jagung tidak bertumbuh subur dan bahkan ada yang mati karena kekurangan air. Berawal dari peristiwa ini, masyarakat lalu menyadari bahwa dalam menjalankan usaha mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan membutuhkan campur tangan dari Sang Pencipta dan para leluhurnya. Mereka menyadari bahwa kejadian ini disebabkan oleh kurang terbinanya hubungan keselarasan antara masyarakat Watugase dengan sang Pencipta dan para leluhurnya. Dari pemahaman inilah mereka lalu berkumpul membuat sesajian yang terdiri moke yang diisi pada tabung terbuat dari bambu dengan panjang kira-kira 10 cm, nasi dan hati ayam yang diletakan di batu ceper berdiameter 15 cm, sebagai tempat makannya para leluhur. Sesajian ini dapat dilakukan di masing-masing rumah penduduk Watugase.

Sebagai bentuk ungkapan permohonan kepada Tuhan dan para leluhurnya mereka lalu mengungkapkannya melalui tarian Deo Tua.

Bentuk tarian secara melingkar mengartikan kebersamaan dan kesatuan hati untuk memohon kepada Tuhan dan leluhur agar diberikan hujan untuk kesuburan dan keberhasilan tanaman mereka. Kekompakan mereka dalam gerakan kaki dan tangan mengartikan keselarasan hubungan antara warga masayarakat Watugase yang perlu dibina agar sama–sama memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dalan hidup bersama.

Makna tarian ini juga dapat diperoleh dari syair lagu yang didaraskan para penari yang di dalamnya mengungkapakan permohonan kepada Tuhan dan para Leluhur agar menurunkan hujan atas tanaman mereka. Makna dari syair ini yakni ungkapan ketakberdayaan dan kepasrahan masyarakat setempat dihadapan sang penguasa yang menjadi pemilik kehidupan ini. Kesadaran akan ketakberdayaan ini lalu diekspresikan melaui syair lagu. Harapan mereka bahwa dengan permohonan yang didaraskan ini Tuhan dan leluhur akan mendengar dan mengabulkan permohonan ini sehingga tanaman menjadi subur, memberikan hasil yang banyak dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kehidupan mereka menjadi sejahtera.