2.1 Taman Nasional

Taman nasional merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi. Sampai dengan tahun 2007 di Indonesia kawasan yang telah ditetapkan sebagai taman nasional darat sejumlah 50 unit dengan luas 12 298 216 hektar dan 7 unit taman nasional laut dengan luas 4 049 541 hektar (Dephut 2008). Kawasan taman nasional termasuk ke dalam kategori II pada klasifikasi yang dikembangkan oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, yaitu kawasan pelestarian alam yang dikelola utamanya untuk perlindungan ekosistem dan rekreasi (Dudley & Phillips 2006). Taman nasional didefinisikan sebagai kawasan alami baik di darat maupun laut yang ditetapkan untuk melindungi integritas satu atau lebih ekosistem untuk generasi sekarang dan mendatang, menghindarkan dari ekploitasi dan pendudukan kawasan tersebut, dan menyediakan landasan untuk keperluan spiritual, pendidikan, rekreasi dan peluang kunjungan yang keseluruhannya harus selaras dengan lingkungan dan budaya (IUCN 1994).

Sedangkan tujuan pembangunan taman nasional meliputi:

1) melindungi kawasan alami yang memiliki nilai kepentingan pada tingkat nasional maupun internasional untuk tujuan spiritual, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi maupun wisata,

2) mempertahankan sealami mungkin representasi fisiografis kawasan, komunitas biotik, sumber daya genetik dan jenis untuk mempertahankan stabilitas dan keragaman ekologis,

3) mengelola pengunjung yang menggunakan kawasan untuk inspirasi, pendidikan, budaya dan rekreasi pada tingkat yang dapat menjamin terpeliharanya kawasan sealami mungkin atau mendekati alami,

4) mengeliminasi dan kemudian menghindarkan kegiatan eksploitasi atau pendudukan yang bertentangan dengan tujuan penetapan kawasan,

5) memelihara atribut ekologi, geomorfologi dan keindahan yang menjamin tujuan penetapannya,

6) mengakomodasikan kepentingan masyarakat lokal, termasuk untuk pemanfaatan secara subsisten sepanjang tidak mengabaikan tujuan penetapan kawasan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, taman nasional didefinisikan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Suatu kawasan dapat ditetapkan menjadi taman nasional harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yaitu:

1) kawasan yang akan ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami,

2) memiliki sumber daya alam yang khas dan unik, baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami,

3) memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh,

4) memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam,

5) merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lainnya yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Sistem zonasi merupakan landasan pengelolaan taman nasional di Indonesia. Masing-masing zona memiliki kriteria yang harus dipenuhi. Zona inti merupakan bagian kawasan taman nasional yang mutlak harus dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia. Penetapan zona ini didasarkan atas 6 kriteria. Pertama, memiliki keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kedua, mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya. Ketiga, mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Keempat, mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami. Kelima, mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi. Keenam, mempunyai komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Zona pemanfaatan merupakan bagian dari kawasan taman nasional yang dikhususkan sebagai pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Penetapan zona ini didasarkan atas 3 kriteria. Pertama, mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik. Kedua, mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam. Ketiga, kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Di samping itu dapat ditetapkan zona lain, yaitu zona di luar zona inti dan pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, atau zona rehabilitasi. Zona rimba adalah bagian kawasan taman nasional yang melindungi zona inti dimana pembangunan fisik yang bersifat permanen tidak diperbolehkan serta dapat dikunjungi secara terbatas. Zona ini mempunyai 3 kriteria. Pertama, kawasan yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkembang biakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi. Kedua, memiliki keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan. Ketiga, merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu.

Taman nasional yang merupakan kawasan pelestarian alam dan pengelolaannya dilakukan dengan sistem zonasi memungkinkan kawasan tersebut memenuhi seluruh fungsinya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara lestari sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi ini dalam pengelolaan taman nasional akan dapat menjaga keutuhan dan keberlanjutan taman nasional dan sekaligus dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Jika hal ini dapat berlangsung dengan baik maka pengelolaan taman nasional dapat digunakan untuk menggambarkan pola hubungan timbal balik antara manusia dengan alam yang saling menguntungkan. Hal ini akan menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program dan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang dapat dilakukan. Namun, kenyataannya keberadaan taman nasional masih belum sepenuhnya dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Pengelolaan taman nasional sampai saat ini menunjukkan masih dalam taraf upaya untuk mempertahankan dan melindungi eksistensi potensi dan kawasan taman nasional dari berbagai faktor penyebab kerusakan dan penyusutan luasan kawasan. Aspek pemanfaatan taman nasional untuk kesejahteraan masyarakat belum berkembang dengan baik dan belum mampu memberikan kontribusi direct use value yang berarti bagi daerah dimana kawasan tersebut berada.

IUCN (2005) menekankan bahwa sebenarnya taman nasional dapat memainkan peran penting dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati dan sekaligus dalam berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena taman nasional dapat menjadi faktor kunci dalam pencapaian Millennium Development Goals, khususnya yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan pengentasan kemiskinan dan dapat menjadi kontributor penting terhadap salah satu target pembangunan berkelanjutan yang mempunyai tujuan mengurangi kehilangan keanekaragaman hayati secara nyata. Namun, beberapa kalangan masyarakat masih melihat bahwa taman nasional merupakan pembatas aspirasi dan aktifitasnya. Di samping itu, dewasa ini taman nasional juga menghadapi berbagai tantangan yang semakin meningkat sebagai akibat adanya perubahan lokal maupun global, semisal perubahan iklim, demografi, ekonomi, politik/kepemerintahan, dan teknologi. Sistem pengelolaan taman nasional menjadi semakin kompleks, khususnya karena menyangkut pengaruh antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengelola taman nasional. Karenanya, aturan dan peran dari masing-masing pihak pemangku kepentingan dalam pengelolaan taman nasional harus terdefinisikan dengan jelas dan dipahami bersama. Tantangan utama yang harus dihadapi bersama dalam pengelolaan taman nasional adalah rekonsiliasi antara pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal, kepentingan nasional dan global, dan antara kebutuhan masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang.

Evaluasi terhadap efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan oleh WWF terhadap 600 kawasan konservasi di dunia mengindikasikan bahwa ancaman utama dari kawasan konservasi adalah perburuan satwa liar, pembalakan dan perambahan lahan untuk aktifitas pertanian. Sedangkan kelemahan pengelolaan kawasan konservasi yang paling utama adalah keterbatasan pendanaan dan staf, lemahnya penegakan hukum dan hubungan dengan masyarakat yang kurang bagus. Namun, meskipun kelemahan pengelolaan kawasan konservasi secara umum telah diketahui, upaya secara sistematis dan terkoordinasi yang ditujukan untuk mengatasi ancaman yang paling umum dan merusak masih belum banyak dilakukan (IUCN 2005). Kondisi ini seharusnya direspon dengan peningkatan efektifitas pengelolaan taman nasional melalui kebijakan yang tepat agar taman nasional dapat berperan secara optimal dalam mendukung keberkelanjutan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki sumber daya alam hayati yang sangat tinggi di dunia, dan sebagian bersifat endemik. Sampai saat ini telah teridentifikasi 515 jenis mamalia (12% dari jenis mamalia dunia), 511 jenis reptilia (7,3% dari jenis reptilia dunia), 1 531 jenis burung (17% dari jenis burung dunia), 270 jenis amfibi, serta lebih dari 38 000 yang diantaranya 1 260 jenis bernilai medis (Dephut 2008). Sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari tumbuhan dan hewan yang bersama dengan unsur non hayati di lingkungannya secara keseluruhan membentuk sistem hubungan timbal balik, saling bergantung dan mempengaruhi. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi sumber pangan dan tanaman obat, daerah tujuan wisata maupun

penyerap karbon dunia. Sumber daya ini merupakan aset untuk pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan terhadap aset ini bukan hal yang mudah. Sejauh ini, sumber daya alam hayati dipandang sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi dengan mudah tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya (Bappenas 2003). Peran pelestarian sumber daya alam yang terbarukan bagi pembangunan berkelanjutan menurut MacKinnon (2001) dapat dicapai melalui:

1) menjaga proses dan sistem pendukung kehidupan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan pembangunan,

2) melestarikan keanekaragaman plasma nutfah bagi program budidaya agar dapat melindungi dan memperbaiki sifat-sifat tanaman dan hewan budidaya.

3) menjamin kesinambungan pendayagunaan spesies dan ekosistem oleh manusia, yang mendukung kehidupan penduduk pedesaan serta dapat menopang sejumlah besar industri.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang keberadaannya tidak dapat digantikan. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia maka upaya konservasi menjadi kewajiban bagi setiap generasi. Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya melalui penetapan kawasan konservasi.

IUCN (1994) mendefinisikan kawasan konservasi sebagai suatu kawasan daratan atau laut yang didedikasikan untuk proteksi dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang terkait dengan sosial budaya dan dikelola berdasarkan hukum atau cara lain yang efektif untuk mencapai tujuan konservasi.

Pada awalnya dalam sejarah peradaban manusia, motivasi untuk mengkonservasi kawasan alam ditujukan untuk keperluan rekreasi dan untuk melindungi spesies tertentu dalam kaitannya dengan aktifitas wisata berburu dan kepentingan lainnya.

Pada waktu itu, sumber daya alam dipersepsikan tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan kapanpun diperlukan. Namun, persepsi ini mulai berubah sejak disadari bahwa ketersediaan kawasan alam mulai terus menurun. Sejak itu, pembentukan kawasan konservasi tidak hanya ditujukan semata-mata untuk

wisata dan rekreasi saja, tetapi juga untuk melindungi keseluruhan ekosistem.

Karena itu dapat dikatakan bahwa pembentukan kawasan konservasi merupakan manifestasi dari respon manusia menanggapi adanya ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam (Dixon & Sherman 1990).

Taman Nasional Yellowstone merupakan tonggak sejarah awal pengembangan kawasan konservasi modern. Hingga saat ini, kawasan konservasi telah menjadi satu bentuk penggunaan lahan yang paling signifikan di muka bumi.

Namun, paradigma pengembangan kawasan konservasi telah bergeser dengan pendekatan konsep yang lebih luas, menurut Chape et al. (2005) mencakup:

1) formulasi kategori pengelolaan kawasan konservasi yang lebih spesifik dengan mempertimbangkan lingkup dan nilai dari tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang berbeda-beda;

2) integrasi konservasi ke dalam agenda pembangunan dengan mengharmonisasikan tujuan konservasi dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan;

3) pemahaman terhadap pentingnya nilai sosial dan budaya; dan

4) pemahaman terhadap peran kawasan konservasi sebagai indikator kunci untuk menilai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

Ekosistem yang sehat merupakan prasyarat untuk keberlanjutan pembangunan dan konservasi keanekaragaman hayati. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam hayati mendukung kehidupan manusia melalui keragaman dan fungsi ekosistem yang memberikan jasa lingkungan yang mendukung berbagai sektor ekonomi. Namun, kecenderungan yang terjadi pada pembangunan ekonomi secara tipikal kurang menghargai jasa dan proses ekosistem sehingga mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam hayati.

Eksploitasi yang berlebihan dari kegiatan pembangunan ekonomi selanjutnya mengakibatkan kepunahan spesies dan degradasi habitat. Kondisi yang seperti ini tidak memungkinkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan hanya akan tercapai jika pembangunan ekonomi juga mengintegrasikan strategi konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang efektif.

Pendekatan tradisional konservasi sumber daya hayati adalah dengan melakukan

konservasi spesies dan mengembangkan berbagai berbagai bentuk kawasan konservasi. Namun, keanekaragaman hayati tidak mungkin dapat terkonservasi secara efektif hanya melalui pembentukan kawasan konservasi saja. Tekanan terhadap kawasan konservasi yang mengakibatkan fragmentasi dan degradasi habitat akan menyebabkan penurunan viabilitas kawasan konservasi dalam jangka panjang sebagai akibat meningkatnya kerentanan spesies terhadap erosi genetik dan perubahan iklim. Pada sisi yang lain, manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem alam. Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi dan kesejahteraan manusia sangat bergantung kepada komponen lain dan interaksi manusia dengan komponen lain dalam ekosistem. Kondisi tersebut memunculkan pemahaman bahwa untuk mempertahankan eksistensi sumber daya alam hayati hanya mungkin dicapai melalui pengelolaan kawasan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, memelihara dan merestorasi integritas ekosistem dan mengkonservasi sumber daya hayati secara simultan (Pirot et al. 2000).

2.2 Pengelolaan Taman Nasional

Pengelolaan taman nasional telah bergeser dari hanya terfokus pada stok sumber daya alam hayati dan spesies terancam punah menuju kepada pengelolaan yang lebih menyeluruh, termasuk upaya pengelolaan kolaborasi dan memperhatikan pembangunan ekonomi masyarakat lokal Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa 42% dari kawasan konservasi di dunia berada di negara berkembang dimana pengelola dihadapkan oleh banyak persoalan, antara lain keterbatasan dana, rendahnya pemasukan dari kegiatan pariwisata, tidak adanya manfaat ekonomi langsung (tangible benefits) maupun sikap yang tidak mendukung dari masyarakat lokal (hostile neighbours). Meskipun persoalan ini bukan monopoli negara berkembang, tetapi kebutuhan agar taman nasional dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal lebih besar di negara berkembang. Di lain pihak, kawasan konservasi merupakan satu-satunya alat penting yang dapat memastikan daya hidup (survival) kebanyakan spesies dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan taman nasional di negara berkembang seharusnya menjangkau keluar batas kawasan dan menunjukkan

adanya keterkaitan dan sinergi dengan pembangunan dimana kawasan tersebut berada (MacKinnon 2001).

Kebijakan dan implementasi pengelolaan di Indonesia hampir sama dengan pengelolaan di Laos, Vietnam, Kamboja dan Thailand. Di negara tersebut, menurut Carew-Reid (2003) telah ditetapkan kawasan konservasi, sebagian besar berbentuk taman nasional dengan proporsi luas kawasan terbesar di dunia.

Pendekatan pengelolaan kawasan lebih menekankan pada isolasi kawasan dan terlepas dari penggunaannya bagi kepentingan manusia. Hal ini dilakukan dengan argumentasi untuk kebaikan upaya konservasi. Implementasi upaya konservasi juga sedikit relevansinya untuk menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi keempat negara tersebut. Ketentuan hukum juga telah mengatur bahwa penggunaan ekstraktif tidak diperbolehkan. Namun, dalam prakteknya masyarakat terus mengambil sumber daya hayati yang terdapat di dalam kawasan taman nasional. Pemerintah lokal juga sering mengabaikan kepentingan pengelolaan kawasan jika dihadapkan pada pilihan antara konservasi dan kebutuhan pembangunan ekonomi lokal, misalnya pembangunan jalan, jaringan listrik, dan ekstensifikasi pertanian. Hasil review pembangunan kawasan pelestarian di negara tersebut menunjukkan bahwa meskipun luasan kawasan pelestarian secara legal cenderung meningkat akan tetapi nilai keanekaragaman hayati terus merosot yang diindikasikan dari meningkatnya luasan kerusakan habitat. Kawasan konservasi di negara ini berada di kawasan dengan tingkat penduduk miskin tinggi yang umumnya memiliki ketergantungan secara langsung terhadap sumber daya di dalam kawasan untuk penghidupannya seperti bahan pangan, kayu bakar, tanaman obat, dan rumput, maupun manfaat ekologi, seperti fungsi regulasi suplai air irigasi dan fungsi pemeliharaan stok ikan. Nasib masyarakat ini di masa depan sangat tergantung dari kebijakan dan implementasi pengelolaan taman nasional. Kebijakan dan implementasi pengelolaan yang ekslusif dengan sedikit upaya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi sebagai pengganti biaya oportunitas masyarakat, telah menempatkan taman nasional sebagai sumber konflik (Morris & Vathana 2003).

Di Indonesia, permasalahan sosial dan ekonomi banyak dihadapi dalam pengelolaan taman nasional. Perambahan lahan oleh masyarakat yang menyebabkan kerusakan kawasan terjadi di Taman Nasional Kutai, perburuan satwa dilindungi di Taman Nasional Rawa Aopa Watu Mohai dan Lore Lindu dan perambahan, penebangan liar dan perburuan liar terjadi di Taman Nasional Meru Betiri (Riyanto 2005) dan di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS 2007).

Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak juga menyebabkan konflik antara masyarakat adat Kasepuhan dengan pengelola (Galudra 2009).

Kondisi demikian semakin memperkuat gagasan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi dengan elemen ekologi dalam pengelolaan taman nasional. Phillips (2003) menyatakan bahwa model klasik pengelolaan taman nasional sudah tidak memadai untuk abad ke-21 dan untuk beberapa kasus dapat berpotensi kontra produktif. Model klasik pengelolaan taman nasional dicirikan antara lain oleh:

1) Tujuan ditetapkan hanya untuk keperluan konservasi semata, khususnya untuk perlindungan pemandangan dan hidupan liar dengan penekanan lebih pada bentuk fisik dari pada fungsi sistem alam. Dikelola khusus untuk pengunjung dan wisatawan dengan nilai utamanya sifat liar pada kawasan sehingga diupayakan perlindungan dan bebas dari pengaruh manusia.

2) Pengelolaan oleh pemerintah pusat.

3) Masyarakat lokal tidak dilibatkan dan aspirasinya kurang dipedulikan dalam perencanaan dan pengelolaan, serta menghindari pengaruh manusia kecuali wisatawan.

4) Cakupan pengelolaan tidak menyeluruh, dikembangkan secara parsial dan terpisah seperti pulau biologi tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya.

Sedangkan paradigma pengelolaan yang sesuai untuk kondisi saat ini dan mendatang memiliki elemen penting berikut:

1) Tujuan mencakup aspek sosial, ekonomi dan konservasi maupun rekreasi.

Umumnya dikembangkan juga untuk tujuan ilmiah, ekonomi dan budaya sehingga menambah kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, disamping aspek perlindungan, rehabilitasi dan restorasi dilakukan sehingga nilai-nilai yang tererosi dapat dikembalikan.

2) Pengelolaan dilakukan dengan kemitraan dan melibatkan para pihak yang berkepentingan.

3) Masyarakat lokal berperan aktif dan tidak dipandang sebagai penerima manfaat secara pasif karena taman nasional dikelola bersama, untuk dan bahkan oleh masyarakat. Masyarakat lokal diposisikan sebagai penerima manfaat sehingga kepentingannya perlu diakomodasikan.

4) Cakupan pengelolaan menyeluruh, direncanakan dan dikembangkan sebagai bagian dari sistem nasional, regional bahkan internasional, serta diperlakukan bukan sebagai pulau biologi melainkan berbentuk jaringan dengan koridor- koridor hijau sebagai daerah penyangga.

Kongres Taman Nasional Sedunia V (IUCN 2005) memandatkan secara tegas bahwa pengelolaan kawasan taman nasional harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat lokal. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sosial untuk pengelolaan taman nasional dalam abad ke-21 diperlukan mengingat berbagai tantangan dan perubahan global. Menurut Sukmadi (2005), seiring dengan perkembangan terkini tersebut, maka berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi juga selayaknya mengikutinya. Hal ini penting karena institusi konservasi yang saat ini diimplementasikan di Indonesia masih mengikuti model klasik pengelolaan kawasan konservasi.

Efektifitas pengelolaan memerlukan perluasan spektrum model dan mekanisme tata kelola di luar batas model pengelolaan tersentralisasi oleh pemerintah yang saat ini mendominasi pola pikir dan praktek pengelolaan.

Semakin beragamnya pilihan tata kelola dan pengelolaan memerlukan proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan melibatkan beragam stakeholder, khususnya masyarakat lokal dan adat (Barber 2004). Dengan demikian, efektifitas pengelolaan taman nasional dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu 1) aspek ekologi, yang menunjukkan bahwa

kawasan konservasi atau taman nasional sebagai manifestasi fisik dari potensi sumber keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dapat terjamin kelestariannya, 2) aspek ekonomi dan sosial, yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan kawasan konservasi atau taman nasional dapat mendukung perkembangan ekonomi masyarakat lokal yang dicirikan oleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat, dan 3) persepsi dan partisipasi, yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi cenderung meningkat yang dicirikan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi atau taman nasional (Darusman & Widada 2004).

Sistem pengelolaan taman nasional mendatang menuntut penggabungan berbagai pendekatan secara komprehensif dan harus dapat merespon secara sistematis terhadap adanya perubahan biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan.

Hal ini disebabkan karena sistem pengelolaan taman nasional yang ada saat ini tidak didesain untuk merespon terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi dan kelembagaan (Barber et al. 2004). Sehingga jika diukur kinerja pengelolaan kawasan taman nasional saat ini maka akan dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan pada umumnya belum efektif. Belum efektifnya kinerja pengelolaan ini dapat ditunjukkan oleh adanya fakta-fakta antara lain: 1) proses degradasi sumber daya alam hampir di seluruh kawasan taman nasional sampai saat ini masih terjadi dan cenderung meningkat, dan 2) perkembangan ekonomi masyarakat di sekitar taman nasional pada umumnya sampai saat ini masih sangat rendah, yang dicirikan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan, termasuk tingkat pendidikan masyarakat (Darusman & Widada 2004).

2.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat atau publik pada hakekatnya adalah proses komunikasi dua arah yang interaktif dimana kebutuhan dan tata nilai masyarakat terakomodasi untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang lebih baik karena mendapatkan dukungan publik (Creighton 2005). Sedangkan menurut Ostrom (1994) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Masyarakat akan berpartsisipasi jika terdapat faktor pendorong, seperti kebutuhan, harapan, keuntungan dan tersedianya kelembagaan untuk berpartisipasi.

Berdasarkan definisi tersebut maka secara garis besar partisipasi masyarakat memiliki karakteristik yang mencakup: 1) partisipasi publik diaplikasikan dalam pengambilan keputusan administratif lembaga pemerintah, 2) tidak hanya penyediaan informasi kepada publik melainkan terjalinnya interaksi antara organisasi pengambil keputusan dengan masyarakat yang ingin berpartisipasi, 3) partisipasi publik melibatkan proses yang terorganisasi dan terencana untuk melibatkan publik, bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau tidak sengaja, dan 4) partisipan berkontribusi terhadap keputusan yang dibuat (Creighton 2005).

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan untuk mengeksplorasi persoalan pengelolaan dalam tahap penetapan tujuan, perencanaan, implementasi, maupun monitoring. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman nasional diharapkan akan membuahkan hasil yang lebih baik karena informasi dan perspektif para pihak yang penting untuk efektifitas pengelolaan akan tertangkap secara efektif.

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan yang beragam akan mendorong tumbuhnya pembelajaran sosial karena memungkinkan berlangsungnya transformasi relasi, perubahan persepsi dan mengidentifikasi cara baru untuk bekerja sama mencapai tujuan. Di samping itu, partisipasi masyarakat dapat digunakan sebagai sarana komplementer untuk menutupi kelemahan pendekatan topdown yang selama ini banyak diterapkan dalam pengelolaan taman nasional sehingga legitimasi dan dukungan masyarakat akan meningkat (Stringer et al.

2006).

Secara umum terdapat tiga faktor utama yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan taman nasional, mencakup: 1) kemauan, 2) kemampuan, dan 3) kesempatan. Ketiga faktor tersebut sangat ditentukan oleh pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap manfaat dan kerugian yang diperolehnya, karakteristik sosial ekonomi masyarakat, seperti tingkat pendidikan formal, non formal dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat, serta variabel kebijakan (Brännlund et al. 2009). Oleh karena itu, faktor-faktor penting yang

menentukan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan taman nasional perlu dipahami dan dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.

Masyarakat lokal yang bermukim di sekitar taman nasional pada umumnya telah mempunyai hubungan yang panjang dengan taman nasional dan dapat mempunyai peran penting dalam pengelolaan taman nasional. Persepsi dan sikap masyarakat lokal terhadap taman nasional akan mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi antara masyarakat lokal dengan taman nasional. Interaksi ini dapat berdampak positif atau negatif terhadap taman nasional, yang selanjutnya akan mempengaruhi efektifitas pengelolaan taman nasional (Ormsby & Kaplin 2005).

Sikap masyarakat lokal sangat ditentukan oleh tata nilai dan kerangka referensinya, baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya dari masyarakat. Karenanya, kondisi atau faktor demografi, seperti umur, pendidikan, lokasi tempat tinggal, dan asal etnik dapat secara signifikan membentuk persepsi dan sikap masyarakat lokal terhadap taman nasional (Mehta & Heinen 2001; Jim et al. 2002; Cihar & Stankova 2006; Allendorf 2007; Allendorf et.al. 2007).

Persepsi masyarakat lokal terhadap taman nasional dipengaruhi oleh tingkat manfaat yang dirasakan, ketergantungannya terhadap sumber daya taman nasional (Badola 1998, Soto et al. 2001; Silori 2007), maupun pengetahuan masyarakat lokal tentang taman nasional (Ormsby & Kaplin 2005). Selanjutnya, pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang taman nasional dapat mempengaruhi sikapnya terhadap taman nasional (Kideghesho et al. 2007; Spiteri & Nepal 2008).

Mengingat kondisi masyarakat lokal yang tidak homogen dan memiliki tata nilai yang mungkin tidak sama maka akan menyebabkan relasi dan sikap masyarakat lokal terhadap sumber daya alam atau taman nasional akan sangat bervariasi antar individu atau rumah tangga (Geoghehan & Renard 2002). Pengabaian terhadap perbedaan ini dalam perumusan kebijakan pengelolaan taman nasional akan menyebabkan dampak yang merugikan masyarakat dan akan menjadi kendala pencapaian tujuan konservasi dan pengelolaan taman nasional dalam jangka panjang (Agrawal & Gibson 1999). Dengan demikian, identifikasi stakeholder (Achterkamp & Vos 2007) dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan sikap stakeholder terhadap upaya konservasi dan

taman nasional sangat diperlukan sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan dan strategi untuk peningkatan peran serta masyarakat agar efektifitas pengelolaan taman nasional dapat meningkat.

2.4 Pembangunan Berkelanjutan

Alternatif lain dari keberlanjutan secara implisit hanya ada satu, yaitu ketidak berlanjutan. Namun, karena keberlanjutan melibatkan dimensi waktu maka ancaman terhadap keberlanjutan untuk menjadi keadaan yang tidak berkelanjutan sangat jarang mengimplikasikan suatu ancaman yang akibatnya dapat segera dirasakan. Terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara ancaman terhadap keberlanjutan dengan realisasi kondisi menjadi ketidak berlanjutan. Di masa lampau, pembangunan lebih ditekankan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pelaku pembangunan kurang menyadari adanya ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan. Ancaman ini muncul karena pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas yang berbasis pada sumber daya yang terbatas merupakan hal yang tidak mungkin untuk dapat berlanjut secara terus menerus. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan perwujudan dari keprihatinan masyarakat dunia terhadap aktifitas manusia yang berdampak pada lingkungan. Keprihatinan masyarakat dunia akan aktifitas manusia yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan manusia telah berkembang menjadi kesepakatan politik internasional untuk mengarahkan pembangunan menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan, didefinisikan untuk pertama kalinya dalam World Conservation Strategy (IUCN 1980) sebagai pembangunan yang mempertimbangkan faktor sosial, ekologi dan ekonomi, basis sumber daya biotik dan abiotik, keuntungan dan kerugian tindakan yang akan dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Selanjutnya berkembang definisi pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, WCED (1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai kemampuan kemanusiaan yang memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat generasi sekarang dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pengertian ini,

pembangunan berkelanjutan bukanlah merupakan kondisi harmoni yang statis terhadap pemenuhan kebutuhan antar generasi, tetapi lebih merupakan proses perubahan dimana eksploitasi sumber daya alam, kegiatan investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan diarahkan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan mempunyai 3 dimensi utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan. Dimensi ekonomi didasari oleh prinsip bahwa kemiskinan dihilangkan dan kesejahteraan masyarakat ditingkatkan, minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan efisien. Dimensi sosial mengacu kepada keterkaitan antara alam dan manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia, perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemenuhan standar minimal keamanan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dimensi ini juga mengacu kepada pembangunan keragaman budaya, pluralisme dan pelibatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Aspek keadilan (equity), yaitu distribusi manfaat dan akses terhadap sumber daya alam merupakan komponen penting dari dimensi ekonomi dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Dimensi lingkungan meliputi upaya konservasi dan perbaikan basis sumber daya fisik, biologi dan ekosistem. Sedangkan Barbier (1987) menekankan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan yang diaplikasikan di negara sedang berkembang seharusnya tidak secara langsung terkait dengan pertumbuhan agregat ekonomi nasional, tetapi lebih diarahkan secara langsung untuk meningkatkan standar hidup penduduk miskin di akar rumput yang dapat diukur dengan pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan pendapatan, penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi dan suplai air bersih. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan di negara berkembang tujuan utamanya sebaiknya adalah mengurangi kemiskinan absolut melalui penyediaan penghidupan yang layak dan berkelanjutan dan yang meminimalkan deplesi sumber daya alam, degradasi lingkungan, dan ketidak stabilan sosial budaya.

Konsep pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan atau transformasi struktur ekonomi dan pola sosial yang mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi generasi sekarang tanpa mengurangi potensi manfaat serupa untuk generasi yang akan datang (Goodland & Ledoc 1987). Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdistribusi secara adil dan dapat dipertahankan secara berkelanjutan untuk beberapa generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan keharusan penggunaan sumber daya alam terbarukan dengan cara-cara yang tidak merusak atau menghabiskan sumber daya alam itu sendiri karena kerusakan atau kehilangan sumber daya alam tersebut pada saat sekarang akan mengurangi manfaatnya bagi generasi yang akan datang.

Sedangkan pemanfaatan sumber daya energi yang tidak terbarukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dilakukan dengan kecepatan serendah mungkin dan memastikan adanya transisi menuju penggunaan sumber daya energi yang terbarukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan diharapkan akan dapat menjamin kelangsungan hidup manusia secara berkualitas melalui pemeliharaan sistem pendukung kehidupan, seperti udara, air, lahan, dan biota, dan pengembangan infrastruktur dan kelembagaan yang dapat mendistribusikan dan melindungi komponen-komponen sistem pendukung kehidupan (Liverman et al. 1988).

Sejak sekitar tahun 1990, perubahan kondisi objektif ekosistem global, seperti pemanasan iklim global, penipisan lapisan ozone, kerusakan sumber daya terbarukan dan kerusakan komponen lingkungan lainnya menyebabkan masyarakat dunia semakin yakin untuk mengarahkan kegiatan ekonomi global menuju ke arah pembangunan berkelanjutan. Isu lingkungan hidup dan pembangunan diangkat pada KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 (UNCED 1992). Pengangkatan isu yang mengkaitkan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan, didasarkan pada dua hal, yaitu:

1) Selama ini lingkungan dan pembangunan seolah-olah merupakan dua hal yang terpisah, sehingga sering terjadi pertentangan dalam pemilihan antara kepentingan pembangunan atau lingkungan.

2) Munculnya keprihatinan terhadap kemampuan sumber daya alam untuk dapat menopang pembangunan secara terus menerus.

Kesepakatan internasional untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan tertuang dalam Agenda 21 yang berisikan kesepakatan dan program kerja global yang intinya menyepakati bahwa pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan lingkungan itu sendiri. Partisipasi aktif dari seluruh pihak dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan. Sehingga untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan ini maka harus dilakukan secara bersama oleh semua unsur baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Keberlangsungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama semua negara, sedangkan implementasi program kerja Agenda 21 disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masing-masing negara.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Agenda 21 dilakukan pada pertemuan dunia tentang pembangunan berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development) yang diselenggarakan di Johannesberg pada tahun 2002. Pertemuan ini menghasilkan tiga dokumen penting, yaitu:

1) Deklarasi Johannesberg untuk pembangunan berkelanjutan, yang memuat tantangan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan komitmen dunia internasional untuk menghadapinya.

2) Rencana implementasi (Plan of Implementation), yang memuat upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masing-masing negara berdasarkan prinsip bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab yang sama dengan porsi yang berbeda.

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan dokumen acuan untuk rencana implementasi.

3) Dokumen kerjasama, yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan merata secara internasional melalui dukungan negara maju dan lembaga internasional.

Perencanaan atau strategi nasional pembangunan berkelanjutan merupakan focal point untuk mengintegrasikan lingkungan dan pembangunan dalam pengambilan keputusan, dan untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan

prioritas pembangunan berkelanjutan. Tantangan utama dalam penyusunan strategi nasional pembangunan berkelanjutan adalah menterjemahkan konsep dan komitmen pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program yang kongkrit untuk mencapai atau minimal mengarah kepada tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu kehidupan masyarakat yang berkualitas yang secara sosial diharapkan masyarakat, layak secara ekonomi, mampu mempertahankan ekosistem pendukung kehidupan secara berkelanjutan dan dapat dipertahankan untuk generasi mendatang (Dalal-Clayton et al. 1994). Meskipun pembangunan berkelanjutan menyangkut prinsip-prinsip universal tertentu, namun formulasi tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri secara tepat dan operasional seharusnya dinegosiasikan secara lokal pada masing-masing daerah atau negara.

Hal ini disebabkan karena komunitas dan individu-individu pada daerah tersebut yang akan melakukan pengambilan keputusan terhadap penggunaan sumber daya di daerahnya, dimana pada akhirnya keputusan-keputusan tersebut yang akan mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, perencanaan atau formulasi strategi nasional atau daerah pembangunan berkelanjutan memerlukan partisipasi semaksimal mungkin dari komunitas lokal dan para pemangku kepentingan.

Pada dasarnya prinsip keberkelanjutan menurut Schleicher-Tappeser et al.

(1999) ada 3, yaitu:

1) Dimensi pembangunan, yang mencakup tiga hal, yaitu: a) menghargai integritas ekologi dan warisan budaya lingkungan manusia (dimensi lingkungan), b) pemenuhan kebutuhan manusia melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya (dimensi ekonomi), dan c) konservasi dan pengembangan manusia dan potensi sosial (dimensi sosial budaya).

2) Dimensi keadilan, yang mencakup: a) kesetaraan sosial dan gender (kesetaraan antar manusia manusia), b) kesetaraan antar wilayah dan negara (kesetaraan spasial), dan c) kesetaraan antar generasi sekarang dan yang akan datang.

3) Prinsip-prinsip sistemik, yang mencakup keanekaragaman, subsidiaritas, kemitraan dan partisipasi.

Dalam rangka menginterpretasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, beberapa model telah dikembangkan agar konsep tersebut dapat diimplementasikan. Model yang paling populer adalah Model Tiga Pilar, yaitu segitiga dengan dimensi pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan konservasi lingkungan yang digunakan sebagai landasan dan tujuan pembangunan. Setelah itu berkembang alternatif model yang diusulkan untuk menggantikan Model Tiga Pilar dengan Model Prisma, yaitu dengan menambahkan dimensi kelembagaan untuk mengakomodasikan sejumlah elemen sosial dan budaya yang penting (Keiner 2005). Pengembangan model ini mengindikasikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya merupakan suatu bentuk pembangunan bertujuan merekonsiliasi kebutuhan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan saja melainkan juga merupakan proses tata kelola yang memerlukan kelembagaan dan tata kelola yang dapat menjamin keberlanjutan. Model Prisma ini menurut Spangenberg (2002) menyediakan suatu kerangka kerja yang mampu mengakomodasikan beragam konsep pembangunan berkelanjutan dan keterkaitan yang seimbang dan terintegrasi dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga dapat menghindari kerusakan yang tidak dapat pulih dari salah satu dimensi.

Meskipun kedua model tersebut terlihat terlalu sederhana untuk menggambarkan realitas dan kompleksitas pembangunan, tetapi model tersebut dapat digunakan secara efektif sebagai tujuan primer untuk berargumentasi dalam menentukan pilihan-pilihan kebijakan pembangunan. Hal ini terkonfirmasi dari diadopsinya Model Tiga Pilar sebagai panduan pembangunan yang disepakati oleh UN International Forum on National Strategies for Sustainable Development (UNDESA 2001) dan Model Prisma diterima sebagai landasan sistem indikator oleh United Nations Commission on Sustainable Development (UNDESA 2002).

Tujuan primer pembangunan berdasarkan Model Tiga Pilar dapat diuraikan sebagai berikut (UNDESA 2002):

1) Pertumbuhan Ekonomi: pembangunan ekonomi ditujukan untuk peningkatan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan dimaksimalkan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan efisien. Prioritas diberikan untuk peningkatan kemampuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

2) Keadilan Sosial: dimensi ini merujuk kepada hubungan antara sumber daya alam dan manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan pemenuhan standar keamanan serta penghargaan terhadap hak asasi manusia.

3) Perlindungan Lingkungan: dimensi ini berkaitan dengan perlunya untuk memperhatikan konservasi dan memperkuat basis sumber daya fisik dan biologi maupun ekosistem dalam mendukung pembangunan.

Ketiga tujuan tersebut diatas saling tergantung dan terkait. Sebagai ilustrasi, isu keadilan yang menyangkut distribusi manfaat dan akses terhadap sumber daya alam merupakan komponen penting dalam dimensi ekonomi dan sosial dari pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dicapai dengan melibatkan proses transformasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan material dari masyarakat dan lingkungan alam akan terdeplesi. Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi juga dapat menimbulkan dampak samping, seperti polusi udara, perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. Sehingga implementasi pembangunan berkelanjutan pada intinya adalah mengembangkan keseimbangan yang tepat antara ketiga dimensi ini bagi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Konsep keberlanjutan terbaru dinyatakan dalam Comhar (2007) yang menekankan upaya implementasi keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan tujuh tema, yaitu:

1) Kepuasan pemenuhan kebutuhan manusia dengan efisiensi penggunaan sumber daya

2) Keadilan antar generasi

3) Menghargai integritas ekologi dan keanekaragaman hayati 4) Keadilan antar negara dan daerah

5) Keadilan sosial

6) Menghormati warisan dan keanekaragaman budaya 7) Pengambilan keputusan yang baik

Berdasarkan ketujuh tema tersebut dikembangkan menjadi 12 prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi:

1) Penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui harus diminimalkan.

2) Penggunaan bahan berbahaya atau bahan pencemar dan menimbulkan sampah harus diminimalkan.

3) Sumber daya yang dapat diperbaharui harus digunakan dalam kapasitas regenerasi.

4) Kualitas tanah dan sumber air harus dipelihara dan diperbaiki.

5) Keanekaragaman margasatwa, habitat dan spesies harus dipelihara dan diperbaiki.

6) Udara dan atmosfir harus dijaga dan pengaruh perubahan iklim harus diminimalkan.

7) Pengembngan sumber daya potensial di suatu daerah tidak harus disetujui bersama daerah lainnya untuk mencapai potensinya sendiri.

8) Pemasukan sosial harus dikembangkan untuk meningkatkan perbaikan kualitas hidup semua

9) Pengembangan keberlanjutan tergantung pada kerjasama dan kesepakatan antar bagian.

10) Kualitas pemandangan, warisan sejarah dan lingkungan buatan dan sumber budaya harus dipelihara dan diperbaiki.

11) Pengambilan keputusan harus dikembangkan untuk tingkat yang tepat.

12) Partisipasi pemangku kepentingan harus dikembangkan pada semua tingkat pengambilan keputusan.

2.5 Analisis Kebijakan

Pembangunan dan kebijakan merupakan dua konsep yang terkait. Sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Di lain pihak, kebijakan yang merujuk pada kerangka kerja pembangunan memberikan pedoman bagi implementasi tujuan- tujuan pembangunan ke dalam berbagai macam program dan kegiatan. Kebijakan merupakan perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan

strategi-strategi pembangunan dan berfungsi untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas agar dapat mencapai tujuan pembangunan dengan efektif (Suharto 2008).

Kebijakan merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi atau lembaga yang digunakan untuk pengendalian atau pengaturan kepentingan umum.

Dalam hal kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum maka kebijakan dapat diartikan sebagai suatu perangkat prinsip-prinsip yang mendasasi pengambilan keputusan kebijakan publik. Kebijakan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk: 1). instrumen legal (hukum), seperti peraturan perundangan, 2).

instrumen ekonomi, seperti kebijakan fiskal, subsidi dan harga, 3). petunjuk, arahan ataupun ketetapan, 4). pernyataan politik, dan 5). kebijakan dapat dituangkan dalam garis-garis besar arah pembangunan, strategi, maupun program.

Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses pembuatannya dan implementasinya (Djogo et al. 2003).

Kebijakan publik adalah apapun yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut terkait dengan suatu isu atau persoalan publik (Dye 1992). Pengertian ini mengandung makna bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, baik pusat maupun daerah dan kebijakan publik menyangkut pilihan Sedangkan menurut Parsons (2005) kebijakan publik berhubungan dengan bidang publik dan problem-problemnya, yang berbeda dengan bidang privat. Kebijakan publik membahas tentang bagaimana isu-isu dan problem- problem tersebut disusun dan didefinisikan, dan bagaimana keseluruhannya tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa terdapat domain atau ranah dalam kehidupan yang bukan bersifat privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Kebijakan merupakan peraturan yang telah dirumuskan dan disepakati untuk dilaksanakan guna mempengaruhi suatu keadaan atau mempengaruhi pertumbuhan, baik besaran maupun arahnya yang melingkupi kehidupan masyarakat umum. Dengan demikian, kebijakan merupakan campur tangan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi

suatu pertumbuhan secara sektoral dari suatu aktifitas yang dilakukan masyarakat. Peraturan tersebut ditetapkan terutama dari pihak yang secara yuridis mewakili kepentingan masyarakat umum, dalam hal ini dapat hanya pemerintah atau pemerintah bersama perwakilan rakyat.

Kebijakan publik menurut Agustino (2008) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipologi, yaitu:

1) Kebijakan substansial dan prosedural. Kebijakan substansial merupakan jenis kebijakan yang isinya mengarah kepada upaya penyelesaian suatu masalah yang dihadapi oleh publik, misalnya pendidikan, kesehatan, lingkungan, ataupun bantuan untuk usaha kecil. Sedangkan kebijakan prosedural mengatur pihak-pihak yang harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan ini mempunyai efek dasar yang penting walaupun tidak langsung tertuju kepada kepentingan publik karena hanya mengatur bagaimana sesuatu dikerjakan dan siapa yang melaksanakannya.

2) Kebijakan distributif, redistributif, dan regulatori. Kebijakan distributif merupakan pengaturan yang ditujukan untuk menyebarkan pelayanan atau keuntungan kepada sektor-sektor tertentu, baik untuk individu, kelompok atau komunitas, misalnya subsidi pupuk, bantuan langsung tunai, dan beras untuk rakyat miskin. Kebijakan redistributif adalah pengaturan untuk memindahkan alokasi dana dari kekayaan, pendapatan, pemilihan atau hak-hak diantara kelompok penduduk, sebagai misal penggolongan pajak pendapatan.

Sedangkan kebijakan regulatori adalah pembatasan penggunaan atau larangan perbuatan bagi individu dan kelompok individu.

Analisis kebijakan didefinisikan oleh Dunn (2003) sebagai suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi yang relevan untuk dapat memberikan landasan bagi para pengambil kebijakan dalam membuat suatu keputusan yang terkait dengan masalah-masalah publik. Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang luas, termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat serta mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahkannya ke dalam sejumlah komponen melainkan juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Analisis

kebijakan juga didefinisikan sebagai aktifitas yang produknya adalah saran yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk pembuatan kebijakan publik (Weimer & Vining 1989).

Dalam melakukan analisis kebijakan diperlukan identifikasi masalah kebijakan dan kebutuhan masyarakat penerima, mengevaluasi respon pemerintah terhadap masalah, pengembangan alternatif kebijakan, rekomendasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Hogwood & Gunn 1984; Soebarsono 2008). Dunn (1994) menyebutkan analisis kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan prospektif, retrospektif dan integratif. Pendekatan prospektif adalah bentuk analisis yang dilakukan untuk mendapatkan informasi konsekuensi komponen kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan.

Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan prediktif karena melibatkan teknik-teknik peramalan untuk memprediksi kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang diusulkan. Pendekatan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Pendekatan ini juga disebut pendekatan evaluatif karena banyak menggunakan pendekatan evaluasi dari dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan. Sedangkan pendekatan integratif merupakan perpaduan antara pendekatan prospektif dan retrospektif. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan komprehensif atau holistik karena analisis dilakukan terhadap kemungkinan dan konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul.

Analisis kebijakan, menurut Dunn (1994) merupakan salah satu di antara sejumlah komponen dalam sistem kebijakan. Sistem kebijakan atau keseluruhan pola kelembagaan, dimana suatu kebijakan dibuat, menyangkut hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pemangku kepentingan kebijakan, dan lingkungan kebijakan (Gambar 2).

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berkaitan, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh pejabat dan badan pemerintah diformulasikan ke dalam bidang-bidang isu. Pada setiap bidang isu tersebut terdapat beragam isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang aktual ataupun potensial mengandung konflik diantara

segmen-segmen yang ada dalam masyarakat. Isu kebijakan yang ada biasanya merupakan hasil definisi konflik mengenai masalah kebijakan. Sebagai contoh, sebagian segmen masyarakat memandang kriminalitas penebangan liar sebagai isu kebijakan, dimana kriminal sebagai masalah yang menyangkut tidak tegaknya hukum, aturan dan pengamanan dapat didefinisikan sebagai masalah sosial, ekonomi, pendidikan ataupun motivasi individu.

Gambar 2 Tiga elemen sistem kebijakan (Dunn 1994)

Pendefinisian masalah kebijakan sangat ditentukan oleh pola keterlibatan pemangku kepentingan tertentu, yaitu individu atau kelompok dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan, baik karena akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Setiap pemangku kepentingan dapat merespon secara berbeda terhadap informasi lingkungan kebijakan yang sama. Sedangkan lingkungan kebijakan dimana isu kebijakan terjadi dalam konteks yang spesifik, mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh pemangku kepentingan dan kebijakan publik. Dengan demikian, sistem kebijakan mengandung proses dialektika antara dimensi objektif dan subjektif yang tidak terpisahkan dalam pengambilan kebijakan.

Teori sistem menjelaskan bahwa pengambilan kebijakan publik tidak dapat

dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Kebijakan publik dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan yang ditransformasikan secara subjektif oleh pemangku kepentingan dan secara objektif akan terwujudkan dalam tindakan yang menghasilkan konsekuensi bagi pemangku kepentingan dan lingkungan kebijakan (Subarsono 2008).

Analisis kebijakan sering kurang berhasil karena memecahkan masalah yang salah dibandingkan dengan kegagalan menemukan solusi yang salah untuk memecahkan masalah yang benar. Sebuah masalah disebut sebagai masalah privat jika penyelesaiannya dapat dilakukan tanpa harus melibatkan pemerintah.

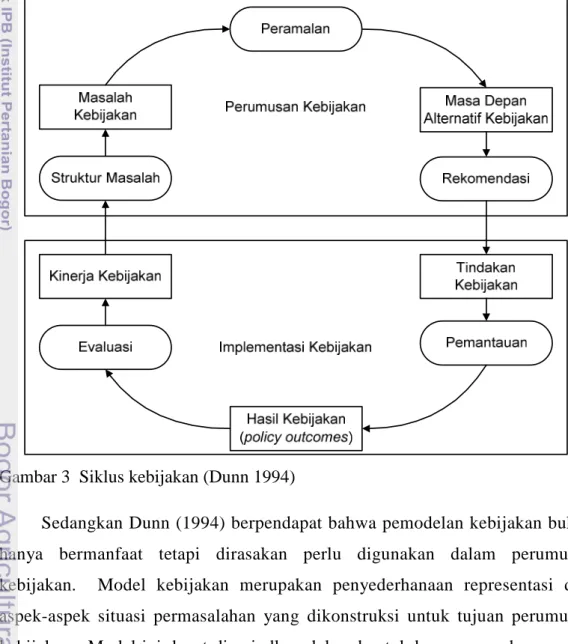

Pemerintah akan mendapat pembenaran untuk intervensi jika masalah yang akan dipecahkan merupakan masalah publik dan intervensi yang dilakukan dilandasi nilai yang tepat. Sehingga untuk merumuskan intervensi yang tepat diperlukan beberapa tahapan siklus kebijakan, seperti dapat dilihat pada Gambar 3, yaitu masalah kebijakan (policy problem), masa depan alternatif kebijakan (policy future), pilihan tindakan kebijakan (policy action), hasil kebijakan (policy outcomes), dan kinerja kebijakan (policy performance). Perumusan masalah merupakan aspek analisis kebijakan yang penting untuk mendapatkan perhatian karena merupakan landasan bagi proses analisis selanjutnya. Masalah kebijakan dapat dipahami sebagai belum terpenuhinya tata nilai (value), kebutuhan maupun kesempatan yang pemenuhannya hanya dimungkinkan melalui kebijakan pemerintah. Masa depan kebijakan merupakan konsekuensi dari tindakan yang diharapkan berkontribusi terhadap pemenuhan nilai. Untuk mendapatkan informasi ini memerlukan kreativitas karena tidak dapat diperoleh dari situasi yang ada. Tindakan kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mendapatkan hasil kebijakan yang sesuai dengan tata nilai melalui alternatif kebijakan (Dunn 1994).

Merumuskan suatu masalah publik yang benar dan tepat merupakan hal yang tidak mudah karena sifat masalah publik sangat kompleks. Pengambil kebijakan dihadapkan pada dua tipe persoalan dalam formulasi kebijakan, yaitu penetapan prioritas dan pemilihan instrumen yang tepat dalam intervensi (Mingat

& Tan 2003). Kesulitan dalam perumusan masalah kebijakan menurut Dye

(1992) dapat diatasi dengan menggunakan model yang telah banyak digunakan selama ini untuk pengambilan keputusan. Setidaknya terdapat sembilan model yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan, yaitu model sistem, elit, institusional, kelompok, proses, inkremental, pilihan publik dan model teori permainan. Menurut Hayden (2006) prinsip-prinsip general system dengan metodologi dan modelnya sangat bermanfaat untuk menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan, program pemerintah, biaya sosial dan barang publik maupun perumusan kebijakan.

Gambar 3 Siklus kebijakan (Dunn 1994)

Sedangkan Dunn (1994) berpendapat bahwa pemodelan kebijakan bukan hanya bermanfaat tetapi dirasakan perlu digunakan dalam perumusan kebijakan. Model kebijakan merupakan penyederhanaan representasi dari aspek-aspek situasi permasalahan yang dikonstruksi untuk tujuan perumusan kebijakan. Model ini dapat diwujudkan dalam bentuk konsep, gambar, grafik,

atau persamaan matematika yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksikan elemen-elemen situasi masalah kebijakan.

Di samping itu, model kebijakan juga dapat digunakan untuk memperbaiki situasi masalah melalui rekomendasi langkah-langkah tindakan yang dapat menyelesaikan masalah.

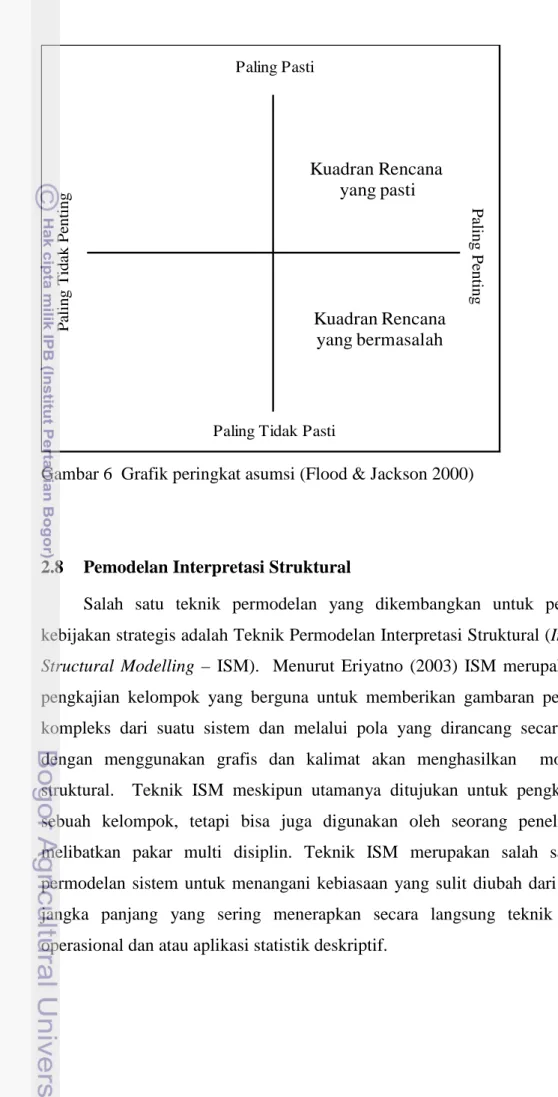

Berdasarkan tujuannya, model kebijakan dapat dibedakan antara model deskriptif dan model normatif. Tujuan model deskriptif adalah untuk menjelaskan dan atau memprediksi sebab dan akibat dari pilihan kebijakan. Sedangkan model normatif selain dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi, tetapi juga untuk mengembangkan aturan dan rekomendasi yang mengoptimalkan pencapaian tujuan kebijakan. Di samping itu, dikenal juga model prosedural, yaitu penyederhanaan yang merepresentasikan hubungan dinamis antar peubah yang diyakini merupakan karakteristik dari masalah kebijakan. Prediksi dan optimasi solusi dalam model ini diperoleh melalui simulasi dan pencarian dengan menggunakan himpunan peluang relasi yang tidak mungkin dideskripsikan secara memadai karena tidak adanya data. Salah satu bentuk sederhana simulasi dari model prosedural adalah pohon keputusan (decision tree) (Dunn 1994). Sebagian besar situasi pengambilan kebijakan di dunia nyata, menurut Walker (2000) pengambil kebijakan selalu dihadapkan pada beragam kemungkinan alternatif, ketidak pastian, beragam pemangku kepentingan dan konsekuensi kebijakan sehingga tidak ada cara untuk mengidentifikasi solusi yang optimal. Dalam kondisi demikian, penggunaan model akan sangat membantu menyediakan informasi yang relevan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan mengambil keputusan yang sama-sama dikehendaki sehingga implementasi kebijakan dapat efektif.

Kondisi lingkungan hidup sangat berkaitan dengan fungsi ekologi dan ekonomi lingkungan hidup. Sikap dan kelakuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, pengetahuan atau penghargaan terhadap fungsi ekologi lingkungan hidup yang memberikan layanan pada manusia. Kekurangan penghargaan dan motivasi ekonomi perorangan maupun negara yang berlebihan tanpa diikuti oleh upaya perlindungan

yang memadai terhadap lingkungan hidup akan menyebabkan terjadinya eksploitasi berlebih (over exploitation) sumber daya alam. Untuk mengatasi masalah ini, sikap dan perilaku masyarakat harus direkayasa agar menjadi ramah lingkungan tanpa mengurangi upaya pembangunan ekonomi. Pengubahan ini tidak mudah karena sifat manusia yang dominan adalah egoisme sehingga diperlukan kebijakan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada sifat manusia tersebut. Kebijakan yang dapat digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi instrumen pengaturan dan pengawasan, instrumen ekonomi, dan instrumen suasif (Soemarwoto 2004). Sedangkan Sterner (2003) menyatakan bahwa pada dasarnya ada empat instrumen kebijakan, yaitu instrumen organisasi, legal, insentif ekonomi dan informasi. Walaupun demikian, tidak ada satupun taksonomi instrumen kebijakan yang paling baik karena masing-masing memiliki kegunaan yang tergantung dari konteksnya.

Instrumen pengaturan dan pengawasan (Command and Control – CAC) bertujuan untuk mengurangi pilihan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup, misalnya melalui penetapan zonasi, preskripsi teknologi tertentu dan pelarangan kegiatan yang merusak lingkungan. Pada intinya, instrumen CAC dimaksudkan untuk menekan egoisme manusia dan mendorong perilaku ramah lingkungan melalui ancaman sanksi tindakan hukum. Pemerintah menetapkan peraturan dan pengawasan kepatuhan pelaksanaannya. Ketidak patuhan dikenakan sanksi denda dan/atau kurungan. Di Indonesia instrumen CAC sangat dominan dalam pengelolaan lingkungan. Kekuasaan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan penindakan mengalir dari pusat ke daerah dan dari atas ke bawah (top down). Dengan demikian, ciri utama instrumen CAC tersebut adalah penindakan, topdown dan instruktif, serta kaku dan birokratis. Instrumen CAC mengandung kelemahan, yang pertama bersumber dari ciri utama instrumen CAC dan yang kedua pada implementasinya, sehingga diperlukan pendekatan alternatif untuk menutupi kelemahan instrumen CAC (Soemarwoto 2005).

Instrumen ekonomi bertujuan untuk mengubah nilai keuntungan relatif terhadap kerugian bagi pelaku dengan memberikan insentif dan disinsentif ekonomi. Insentif dan disinsentif ini mencakup instrumen pasar (market-based

instruments) yang dapat menghasilkan untung rugi berupa uang sehingga bersifat tangible. Pertimbangan tangible diharapkan akan memberikan dorongan yang kuat untuk berperilaku mendukung lingkungan dan menjadi hambatan untuk merusak lingkungan. Beberapa contoh instrumen ekonomi adalah pengurangan pajak untuk produksi bersih dan penggunaan peralatan yang hemat energi, pemungutan retribusi limbah dan pemberian denda untuk pelanggaran peraturan lingkungan. Instrumen ekonomi sebenarnya tidak merubah sistem nilai pelaku terhadap lingkungan karena perilaku ramah lingkungan hanya didasari oleh motivasi keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, jika insentif berhenti maka tidak ada jaminan perilaku ramah lingkungan akan berlanjut, kecuali perubahan perilaku tersebut telah terinternalisasikan. Peluang internalisasi akan semakin besar jika instrumen ekonomi ini dikembangkan oleh masyarakat sendiri dan pemerintah berperan sebagai fasilitator (Soemarwoto 2004).

Instrumen kebijakan suasif merupakan instrumen yang mendorong perilaku masyarakat secara persuasif, bukan dengan paksaan. Instrumen ini bertujuan untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup yang lebih menguntungkan. Dalam kondisi ini, proses pengambilan keputusan pelaku didorong untuk mengubah prioritas pilihan yang lebih menguntungkan lingkungan hidup dan masyarakat secara luas. Instrumen ini dapat berupa pendidikan, latihan, penyebaran informasi melalui media massa maupun ceramah. Dalam jangka panjang, nilai-nilai yang diajarkan dapat mengubah perilaku secara permanen dan budaya yang lebih ramah lingkungan (Soemarwoto 2004).

Pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem secara ekonomi memiliki nilai strategis yang penting dalam mendukung pembangunan sebagian besar negara-negara berkembang (Steiner 2003). Kebijakan publik berperan dalam menyediakan barang publik yang disediakan oleh fungsi ekosistem.

Namun, hal yang mungkin perlu dipahami adalah pilihan-pilihan apa yang telah dilakukan pemerintah terkait pembangunan kawasan konservasi, bagaimana implementasi dan administrasinya serta dampak dari pilihan tersebut (Papageorgiou dan Vogiatzakis 2006). Kesuksesan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam kawasan konservasi tidak hanya fungsi dari

jumlah, tipe dan luasan kawasan yang telah ditetapkan, tetapi yang terpenting adalah penetapan kebijakan yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama dan dijalankan dalam praktek oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan. Suatu kebijakan akan berpeluang untuk sukses dalam implementasinya jika bersifat antisipatif dan partisipatif dibandingkan dengan yang bersifat reaktif dan kurang akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.6 Pendekatan Sistem dan Soft System Methodology

Teori sistem dipelopori oleh Bertalanffy yang memperkenalkan suatu kerangka konsep dan teori yang dapat diterapkan pada berbagai bidang ilmu.

Kerangka tersebut dikenal sebagai General System Theory yang didasari oleh pemikiran perlunya generalis dan pendekatan lintas disiplin dalam memahami dunia nyata secara efisien. Sistem merupakan suatu agregasi atau kumpulan objek-objek yang saling menerangkan dalam interaksi dan saling tergantung.

Konsep sistem merupakan awal dari studi sistem yang selanjutnya akan didesain dan dievaluasi (Dubrowsky 2004; Eriyatno & Sofyar 2007; Drack 2009).

Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan. Pengertian komponen atau unsur adalah benda, baik kongkrit atau abstrak yang menyusun suatu sistem. Tujuan sistem merupakan unjuk kerja sistem yang teramati atau diinginkan. Unjuk kerja dari sistem ditentukan oleh fungsi unsur dan keseluruhan interaksi antar unsur dalam batas lingkungan sistem.

Gangguan salah satu unsur akan mempengaruhi unsur lain sehingga mempengaruhi unjuk kerja sistem secara keseluruhan. Interaksi antar komponen atau unsur merupakan ikatan atau hubungan antar unsur yang memberi bentuk atau struktur kepada suatu sistem sehingga dapat dibedakan dari sistem lainnya dan interaksi ini mempengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem memiliki dua sifat utama yang berkaitan dengan aspek struktur dan aspek perilaku. Struktur sistem

berkaitan dengan susunan dan rangkaian diantara elemen-elemen penyusunnya dan perilaku sistem yang berkaitan dengan input dan output sistem (Eriyatno, 2003; Muhammadi et al. 2001).

Lebih lanjut Marimin (2005) menyebutkan bahwa sebuah sistem pada umumnya mempunyai beberapa sifat mendasar, antara lain:

1) berorientasi kepada tujuan dan dalam proses pencapaian tujuan akan terjadi perubahan yang terus menerus sehingga bersifat dinamis,

2) satu kesatuan usaha dimana hasil kerja sistem secara keseluruhan melebihi dari jumlah hasil kerja dari masing-masing bagian sistem secara sendiri- sendiri atau bersifat sinergis,

3) terbuka terhadap lingkungan, yang berarti bahwa lingkungan merupakan sumber kesempatan ataupun hambatan unjuk kerja sistem,

4) adanya transformasi, yang merupakan proses perubahan input menjadi output yang dilakukan oleh sistem,

5) interaksi antara bagian maupun subsistem, dan

6) adanya mekanisme pengendalian, yang menyangkut sistem umpan balik yang merupakan suatu bagian yang memberikan informasi kepada sistem mengenai efek dari perilaku sistem terhadap pencapaian tujuan atau pemecahan masalah yang dihadapi.

Pendekatan sistem merupakan suatu pendekatan cara penyelesaian persoalan yang sangat berbeda dari pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional menekankan pada aspek analisis elemen-elemen secara parsial atau tereduksi.

Sedangkan pendekatan sistem menekankan pada aspek analisis interaksi elemen dan perilaku sistem secara keseluruhan atau holistik. Pendekatan sistem dimulai dengan dilakukannya identifikasi kebutuhan-kebutuhan pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan suatu operasi dari suatu sistem yang dianggap efektif.

Pendekatan sistem memiliki dua hal utama, yaitu pencarian semua faktor penting yang terdapat dalam sistem untuk mendapatkan solusi penyelesaian masalah yang baik serta pembuatan suatu model konseptual dan kuantitatif untuk membantu pengambilan keputusan secara rasional (Eriyatno 2003).

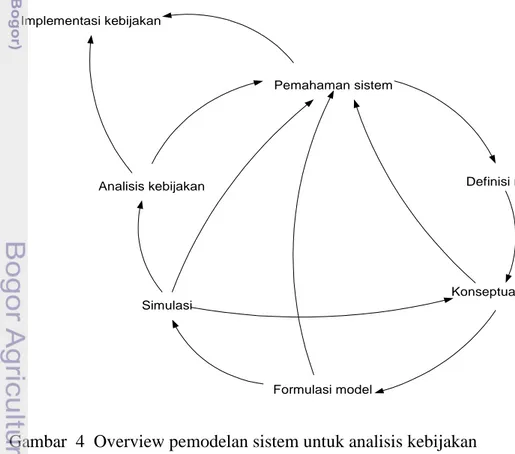

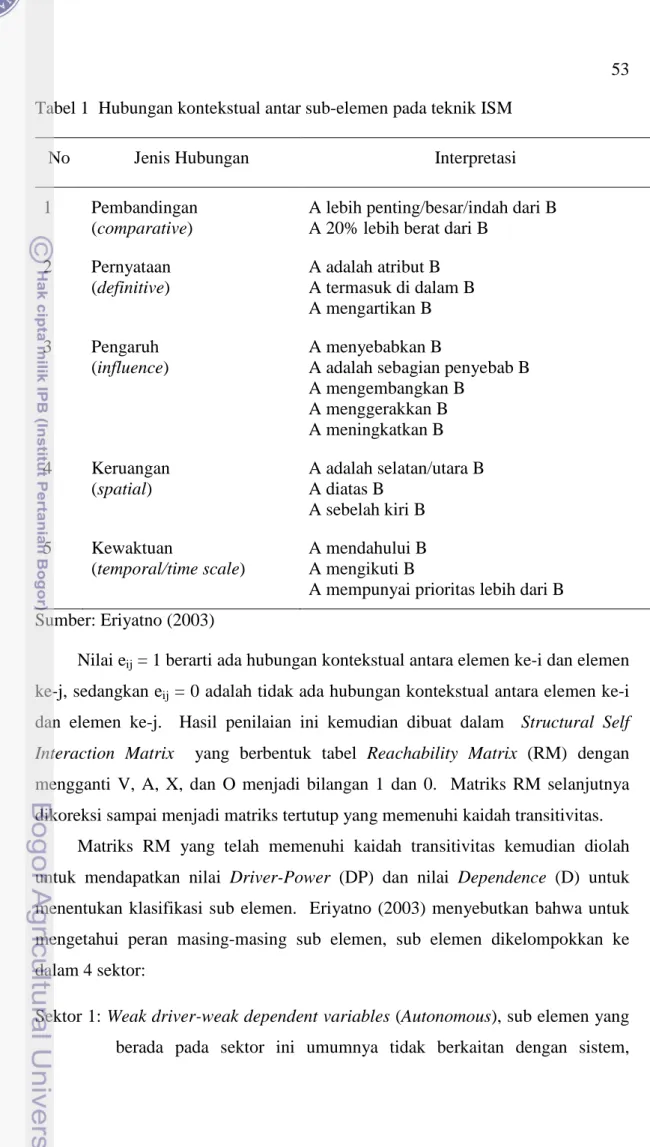

Pendekatan sistem untuk formulasi kebijakan dan penyelesaian persoalan yang kompleks terfokus pada pemahaman proses interaksi yang terjadi dalam sistem (Richardson & Pugh 1983). Hal ini dilandasi oleh filosofi bahwa struktur sistem bertanggung jawab terhadap terjadinya perubahan dalam sistem dengan berjalannya waktu. Premisnya adalah perilaku dinamik merupakan konsekuensi dari struktur sistem. Pendekatan sistem cenderung untuk melihat sebab dan konsekuensi dari perilaku di dalam sistem. Persoalan atau output yang tidak dikehendaki dari sistem tidak dipandang sebagai akibat dari agen atau komponen di luar sistem. Sedangkan tahapan pendekatan sistem dalam penyelesaian persoalan yang kompleks meliputi: 1) definisi dan identifikasi masalah, 2) konseptualisasi sistem, 3) formulasi model, 4) analisis perilaku model, 5) evaluasi model, 6) analisis kebijakan dan 7) implementasi atau penggunaan model. Secara skematis, proses pendekatan sistem untuk formulasi kebijakan atau penyelesaian persoalan ditunjukkan pada Gambar 4.

Analisis kebijakan

Simulasi

Formulasi model

Konseptualisasi sistem Definisi masalah Pemahaman sistem

Implementasi kebijakan

Gambar 4 Overview pemodelan sistem untuk analisis kebijakan (Richardson & Pugh 1983)

Menurut Jackson (2000) pendekatan sistem dalam aplikasi system thinking untuk penelitian dan intervensi kebijakan dapat dibedakan menjadi pendekatan sistem: 1) fungsionalis, 2) interpretasi, 3) emansipatori, dan 4) postmodern.

Pengklasifikasian ini didasarkan atas metodologi yang digunakan. Sedangkan Checkland (2000) dengan berdasarkan atas keterkaitan antara systems thinking dan systems practice membedakan pendekatan sistem menjadi hard system dan soft system. Hard system thinking dengan landasan paradigma optimasi sangat tepat digunakan pada pemecahan masalah teknis yang tersturktur dan tujuannya telah diketahui sebelumnya, sedangkan soft system thinking dengan paradigma pembelajaran lebih tepat digunakan pada situasi pemecahan persoalan yang tidak terstruktur dan melibatkan aspek manusia dan sosial budaya. Pendekatan sistem lunak dapat dilakukan dengan menggunakan Soft System Methodology (SSM) yang bersifat interpretasi jika situasi permasalahan yang dihadapi bersifat kompleks dan messy atau ill-defined (Christis 2005).

Metodologi SSM dikembangkan oleh Checkland (1999) dengan landasan pemikiran bahwa dalam rangka perbaikan sistem di dunia nyata, setiap tindakan oleh manusia pasti memiliki makna bagi dirinya sehingga pemodelan sistem aktifitas manusia akan menggambarkan karakteristik tujuan tertentu yang diinginkannya. Selanjutnya, dalam pemodelan sistem aktifitas manusia dalam rangka mengeksplorasi tindakan manusia di dunia nyata memungkinkan munculnya beragam interpretasi terhadap suatu tujuan tertentu sehingga dapat dibangun banyak model. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemodelan perlu dipilih pandangan (world view) yang paling relevan sebagai landasan dalam pemodelan untuk mengekplorasi situasi masalah sehingga dapat diperoleh konsep yang dapat digunakan (usable concept). SSM digunakan pada situasi dimana karena berbagai alasan merupakan situasi yang problematik bagi pihak yang berkepentingan dan melalui pemodelan konseptual yang relevan akan dapat teridentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan situasi problematik tersebut (Checkland & Scholes 1999). Metodologi SSM mencakup 7 langkah atau tahapan proses (Gambar 5) dimana dapat dibedakan antara aktifitas

di dunia nyata yang melibatkan para pihak terkait situasi problematik dan aktifitas system thinking yang dapat berkaitan maupun tidak dengan situasi problematik.

Tahapan proses tersebut meliputi:

1) Situasi permasalahan tidak terstruktur.

2) Situasi permasalahan terekspresikan.

3) Definisi mendasar sistem yang relevan.

4) Model konseptual.

5) Perbandingan model dengan dunia nyata.

6) Perubahan yang diharapkan dan layak.

7) Tindakan untuk memperbaiki situasi problematik.

Tahapan 1 dan 2 merupakan fase pengungkapan situasi yang dipersepsikan sebagai masalah. Analisis yang dilakukan dalam fase ini menyangkut identifikasi elemen kunci dari struktur dan proses, serta interaksi antar elemen dan proses dari situasi masalah. Tahap 3 merupakan tahapan pendefinisian sistem yang relevan untuk memperbaiki situasi masalah. Formulasi ini dapat dimodifikasi kembali dalam proses iterasi dan pendalaman. Selanjutnya berdasarkan definisi sistem yang telah terbentuk maka dilakukan tahap 4, yaitu membangun model konseptual dari sistem aktifitas manusia yang memuat sekumpulan aktifitas minimal yang diperlukan. Jika dijumpai kekurangan dan diperlukan transformasi untuk pembentukan model konseptual maka dapat digunakan konsep sistem formal dan pemikiran sistem yang lain. Pada tahap 5 dilakukan pembandingan model konseptual dengan persepsi yang ada di dunia nyata. Pembandingan ini sebagai tahapan 6, dilakukan melalui perdebatan diantara para pihak yang berkepentingan sehingga dapat diidentifikasi kemungkinan-kemungkinan perubahan yang memang diharapkan dan layak atau dapat diterima oleh semua pihak. Tahap 7 menyangkut pengambilan tindakan untuk memperbaiki situasi masalah.