PENERIMA DANA PROGRAM PENGEMBANGAN

USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN

(Kasus di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Riau)

SUSY HARTATI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Keragaan Komunikasi Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Kasus di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Riau) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Desember 2011

Susy Hartati

Recipients of Rural Agribusiness Development Program (Case at Siak Kecil Subdistrict Bengkalis District Riau). Advisory committee of AMIRUDDIN SALEH (as chairman) and BASITA GINTING SUGIHEN (as member).

Rural Agribusiness Development Program (PUAP) is a program that focuses in reducing poverty and also creating a huge accupation in rural area by providing venture capital to support on farm and off farm activities. Farmers’ association (Gapoktan) as an implementer of PUAP has a pivotal function to distribute incentives, venture capital, and also as the managers of all the programs given. From that perspective Gapoktan holds an important role for the success full of this program. Communication process among group members in Gapoktan and interpersonal communication between change agents and the Gapoktan needs to be inquired because it was estimated as one of the important factor that influencing PUAP program. The objectives of this research were: (1) to describe the performance communication of Gapoktan, (2) to describe the characteristic, role and ability of Gapoktan, (3) to analysis the correlation between all variables. This research resulted several important usults, namely: The communication of Gapoktan was good and the communication change agents were not enough until less than not enough. The characteristics were categorized good, role and the ability were not enough, there were a significant correlation between the characteristics with the communication of Gapoktan, between the communication of change agents with the role of Gapoktan and between role with ability of farmers’ association (Gapoktan).

Dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Kasus di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Riau). Dibimbing oleh AMIRUDDIN SALEH (Ketua) dan BASITA GINTING SUGIHEN (Anggota).

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) memberikan bantuan modal usaha yang digunakan untuk membiayai kegiatan on farm dan off farm. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) sebagai pelaksana program PUAP dalam hal penyaluran insentif bantuan modal usaha dan pengelola program secara keseluruhan sehingga peran dan kemampuannya sangat menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan program. Perkembangan program PUAP terkesan lambat, walaupun sosialisasi program telah dilaksanakan tetetapi pemahaman masyarakat terhadap program PUAP ini masih beragam. Proses komunikasi kelompok antar anggota Gapoktan dan proses komunikasi antar pribadi oleh petugas dengan Gapoktan perlu diteliti yang diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan program PUAP tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis keragaan komunikasi yang terjadi yang berhubungan dengan peran dan kemampuan Gapoktan penerima dana PUAP di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Secara spesifik untuk: mendeskripsikan karakteristik Gapoktan, keragaan komunikasi di Gapoktan, peran dan kemampuan Gapoktan penerima dana PUAP, menganalisis hubungan karakteristik Gapoktan dengan komunikasi Gapoktan, hubungan komunikasi Gapoktan, komunikasi penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) dengan peran Gapoktan penerima program PUAP dan hubungan peran dengan kemampuan Gapoktan dalam mengimplementasikan program. Peubah penelitian yang diamati terdiri dari karakteristik Gapoktan (X1), komunikasi Gapoktan (X2), komunikasi penyuluh pendamping (X3) dan komunikasi penyelia mitra tani (X4) dengan peran Gapoktan (Y1) dan kemampuan Gapoktan (Y2

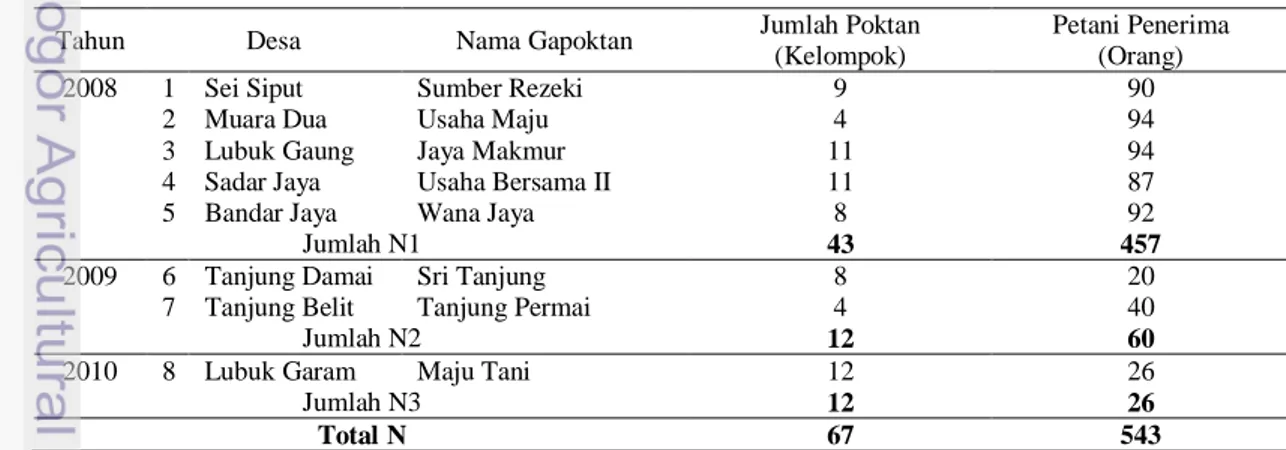

Penelitian dilakukan di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja, dilaksanakan pada bulan Mei - Juli 2011. Populasi penelitian adalah Gapoktan penerima dana PUAP di Kecamatan Siak Kecil sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 berjumlah sebanyak delapan Gapoktan. Jumlah sampel responden sebanyak 121 orang responden berdasarkan rumus Slovin, Teknik penarikan sampel dilakukan secara

proportional stratified random sampling. Data yang terkumpul dianalisis dengan statistik deskriptif dan statistik Inferensial menggunakan uji korelasi rank

Spearman (bantuan SPSS ver 17.0).

).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Gapoktan Kecamatan Siak Kecil yang diukur dari interaksi, format komunikasi dan materi pertemuan antar sesama anggota berkategori baik. Komunikasi antar pribadi yang diukur dari frekuensi dan intensitas kunjungan serta bimbingan teknis yang dilakukan oleh penyuluh pendamping dengan Gapoktan berkategori kurang. Namun, untuk indikator bimbingan teknis yang diberikan berkategori baik dan sesuai dengan kebutuhan. Secara keseluruhan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh PMT dengan Gapoktan terkategori sangat kurang. Karakteristik Gapoktan Kecamatan Siak Kecil terkategori baik dimana indikator norma, tujuan, keeratan,

tergolong kurang. Kemampuan Gapoktan secara umum kurang memadai, indikator perencanaan kegiatan dan mengelola dana PUAP kurang, tetapi kemampuannya dalam mentaati perjanjian dan monitoring dan evaluasi termasuk kategori baik.

Hubungan antara karakteristik dengan komunikasi Gapoktan dalam aspek interaksi menunjukkan korelasi sangat nyata (p < 0,01). Indikator keeratan berhubungan sangat nyata dengan format komunikasi dan materi pertemuan. Partisipasi anggota berhubungan sangat nyata dengan format komunikasi, dan kepemimpinan berhubungan nyata dengan materi pertemuan.

Hubungan antara komunikasi Gapoktan dalam aspek materi pertemuan menunjukkan korelasi sangat nyata (p < 0,01) dengan peran Gapoktan. Indikator interaksi dan format komunikasi berkorelasi nyata (p < 0,05) dengan peran Gapoktan sebagai fasilitator bantuan modal.

Hubungan antara komunikasi penyuluh pendamping dengan peran Gapoktan menunjukkan korelasi sangat nyata (p < 0,01). Hubungan antara komunikasi PMT dengan peran Gapoktan dalam aspek perannya sebagai fasilitator bantuan modal menunjukkan korelasi tidak significant (p ≥ 0,05). Namun, hubungannya dalam aspek intensitas kunjungan, bimbingan teknis menunjukkan korelasi sangat nyata (p < 0,01) dan frekuensi kunjungan menunjukkan korelasi nyata (p < 0,05) dengan peran Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani. Hubungan antara peran Gapoktan dengan kemampuan Gapoktan menunjukkan korelasi sangat nyata (p < 0,01) dalam segala aspek.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN

(Kasus di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Riau)

SUSY HARTATI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada

Mayor Komunikasi Pertanian dan Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis:

Prof. (Ris) Dr. Ign. Djoko Susanto, SKM

Riau)

Nama Mahasiswa : Susy Hartati

NRP : I352090101

Mayor : Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

Disetujui Komisi Pembimbing

Ketua

Dr. Ir. Amiruddin Saleh, MS

Anggota

Dr. Ir. Basita Ginting Sugihen, MA

Diketahui

Koordinator Mayor

Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr

berkat rahmat dan karunia-Nya maka tesis dengan judul “Keragaan Komunikasi Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Kasus di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Riau)” berhasil diselesaikan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Ir. Amiruddin Saleh, MS selaku ketua komisi dan Dr. Ir. Basita Ginting, MA selaku anggota komisi pembimbing yang senantiasa membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan masukan kepada penulis demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

2. Dr. Ir. Djuara P. Lubis sebagai Koordinator Mayor KMP dan Prof (Ris) Dr. Ign. Djoko Susanto, SKM sebagai penguji luar komisi pada ujian tesis, beserta seluruh staf pengajar serta sekretariat KMP yang telah memberikan materi dan ilmunya selama penulis melaksanakan tugas belajar di IPB ini.

3. Bupati Bengkalis lewat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan S2 di IPB.

4. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bengkalis beserta seluruh staf pegawainya dimana penulis selama ini mengabdi juga buat rekan-rekan PPL dan PMT Kabupaten Bengkalis serta seluruh anggota dan pengurus Gapoktan di Kecamatan Siak Kecil.

5. Keempat Orang tua penulis tercinta yaitu ibunda Suhartini dan ayahanda Syamsi Cokro serta bunda mertuaku Nurelan Siregar dan ayah mertua Mahyuddin Hasyim Hrp atas segala do’a dan restunya selama ini.

6. Suami tercinta Kakanda Abdul Vattaah Ali Hasyim Hrp SP, MH atas kasih sayang, pengertian, inspirasi, dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan serta buat ananda tersayang Atiqah Nurul Vattaah dan Khoiriyah Rizki Vattaah yang selalu memberikan semangat dan kekuatan kepada bunda.

7. Seluruh rekan mahasiswa KMP yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala dukungannya untuk terus maju dan kepada seluruh pihak yang terkait, penulis ucapkan terimakasih

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Desember 2011

Desember 1975 dari ayah Syamsi Cokro BA dan ibu Suhartini. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Tahun 1994 penulis lulus dari SMA Cendana Rumbai dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Kesempatan melanjutkan studi S2 pada tahun 2009 di Mayor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (KMP) Sekolah Pascasarjana IPB sebagai mahasiswa tugas belajar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Riau.

Pada tahun 2006 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ditempatkan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis. Penulis bekerja sebagai Penyuluh Pertanian pada instansi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bengkalis Riau sejak tahun 2008 sampai sekarang.

xi

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang Penelitian ... 1

Perumusan Masalah ... 4 Tujuan Penelitian ... 5 Kegunaan Penelitian ... 6 TINJAUAN PUSTAKA... 7 Program PUAP ... 7 Keragaan Komunikasi ... 9 Komunikasi Kelompok ... 12 Komunikasi antarpribadi ... 17 Karakteristik Kelompok ... 21

Gabungan Kelompok Tani ... 28

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN ... 33

Kerangka Pemikiran ... 33

Hipotesis Penelitian ... 36

METODE PENELITIAN ... 37

Desain Penelitian ... 37

Lokasi dan Waktu Penelitian ... 37

Populasi dan Sampel ... 37

Data dan Instrumentasi ... 38

Definisi Operasional ... 39

Validitas dan Reliabilitas Instrumentasi ... 45

Pengumpulan dan Analisis Data ... 46

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 47

Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 47

Diskripsi Gapoktan Kecamatan Siak Kecil ... 48

Komunikasi Gapoktan Siak Kecil ... 58

Komunikasi Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani ... 60

Karakteristik Gabungan Kelompok Tani Siak Kecil ... 64

Peran Gapoktan ... 69

Kemampuan Gapoktan ... 71

Hubungan Karakteristik Gapoktan dengan Komunikasi Gapoktan Siak Kecil ... 73

xii

KESIMPULAN DAN SARAN ... 81

Kesimpulan ... 81

Saran ... 82

DAFTAR PUSTAKA ... 83

1. Populasi Gapoktan penerima dan PUAP di Kecamatan Siak Kecil ... 37

2. Distribusi sampel responden Gapoktan penerima dana PUAP Kecamatan Siak Kecil ... 38

3. Koefisien uji reliabilitas belah dua pada setiap peubah penelitian ... 46

4. Sebaran luas dan hasil tanaman pangan dan perkebunan Kecamatan Siak Kecil ... 47

5. Populasi ternak Kecamatan Siak Kecil ... 48

6. Rataan skor komunikasi Gapoktan Kecamatan Siak Kecil ... 59

7. Rataan skor komunikasi penyuluh pendamping dan PMT pada Gapoktan Kecamatan Siak Kecil ... 61

8. Rataan skor karakteristik Gapoktan Kecamatan Siak Kecil ... 64

9. Rataan skor peran Gapoktan Kecamatan Siak Kecil ... 69

10.Rataan skor kemampuan Gapoktan Kecamatan Siak Kecil ... 71

11.Hubungan karakteristik Gapoktan dengan komunikasi Gapoktan Kecamatan Siak Kecil ... 73

12.Hubungan komunikasi Gapoktan, penyuluh pendamping dan PMT dengan peran Gapoktan Kecamatan Siak Kecil ... 77

13.Hubungan peran Gapoktan dengan kemampuan Gapoktan Kecamatan Siak Kecil ... 80

1. Beberapa format komunikasi kelompok kecil ... 16 2. Kerangka pemikiran keragaan komunikasi Gapoktan penerima dana

1. Gabungan kelompok tani penerima dana PUAP Kabupaten

Bengkalis ... 89 2. Kuesioner penelitian ... 91 3. Pedoman wawancara mendalam untuk pengurus inti gapoktan

Kecamatan Siak Kecil ... 105 4. Distribusi data primer ... 107 5. Gambar Kabupaten Bengkalis ... 113

PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris dan maritim yang terlihat dengan luasnya sumberdaya untuk mengembangkan kegiatan pertanian dan perikanan sehingga mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan tersebut. Berdasarkan data BPS (2010) bahwa jumlah penduduk miskin tercatat pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta jiwa (13,33 persen) dari jumlah tersebut sekitar 19,93 juta jiwa (64,23 persen) berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Pada umumnya petani di perdesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar (Kementan 2010a). Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial karena dapat menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat dan merupakan tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Masyarakat miskin pada umumnya kurang mempunyai kemampuan dalam berusaha dan memiliki akses yang terbatas terhadap peluang-peluang yang ada seperti kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pengurangan penduduk miskin. Selama ini pembangunan pertanian secara luas lebih terfokus pada produksi namun sekarang mulai beralih pada sistem dan usaha agribisnis yang berorentasi pada kelompok.

Pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Salah satu kegiatan dari PNPM-M di Kementerian Pertanian adalah kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di desa-desa yang basis pertaniannya cukup tinggi, program ini dimaksudkan untuk para petani miskin yang belum tersentuh oleh modal perbankan sementara mereka memiliki usaha pertanian yang produktif dan dilakukan secara partisipatif, dengan memberikan bantuan modal dalam bentuk bantuan langsung masyarakat.

Peraturan Menteri Pertanian No: 273/Kpts/OT.160/4/2007 pada Lampiran 1, menerangkan bahwa pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam menjalankan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Kelompok tani yang berkembang bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) (Deptan 2007).

Gapoktan merupakan kelembagaan tani sebagai pelaksana PUAP dalam hal penyaluran insentif bantuan modal usaha bagi petani/peternak serta pengelolaan program secara keseluruhan. Gapoktan PUAP adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) (Kementan 2010a). Peran dan kemampuan Gapoktan sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi program ini. Namun, hal ini tak lepas dari komunikasi yang terjadi di dalam Gapoktan tersebut baik komunikasi yang terjadi antara sesama anggota Gapoktan maupun dengan pihak lain seperti penyuluh pendamping maupun PMT.

Kelompok yang ideal adalah kelompok yang dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah kelompok yang utuh, di mana pola hubungan antar pribadi yang berlaku di dalam kelompok sudah tercipta dengan baik. Iklim komunikasi yang penuh persaudaraan, mendorong para anggota Gapoktan PUAP bisa berkomunikasi secara terbuka, rileks, ramah-tamah dengan anggota lainnya maupun dengan orang luar.

Pada kegiatan penyuluhan, komunikasi memegang peranan sentral. Kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan non formal yang bertujuan merubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Di dalam suatu proses pendidikan dibutuhkan komunikasi yang efektif, agar masyarakat dapat diajak, dibimbing, diarahkan sehingga menjadi masyarakat yang mau dan mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri dalam menentukan masa depannya sendiri. Namun demikian, kegiatan komunikasi penyuluhan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan apabila

tidak terdapat interaksi dinamis dan harmonis antara masyarakat dengan penyuluh. Interaksi yang dinamis dan harmonis akan terjadi apabila di antara masyarakat dan penyuluh atau PMT telah ada rasa saling percaya dan keterbukaan.

Selain komunikasi yang dilakukan oleh pihak pendamping, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik kelompok pembentuk Gapoktan itu sendiri dalam berinteraksi sehingga Gapoktan PUAP diharapkan dapat menjadi suatu kelembagaan ekonomi milik petani yang memiliki kemampuan dan mandiri, dengan demikian mereka diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi petani yang mampu berswadaya dan berswadana dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang menurut data BPS Kabupaten Bengkalis (2010) memiliki luas wilayah sekitar 7.773,93 kilometer persegi. Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau-pulau dan lautan dengan jumlah kecamatan sebanyak delapan kecamatan yang terdiri dari 102 desa atau kelurahan. Program PUAP masuk ke Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2008 dan berlanjut sampai tahun 2010 di bawah program binaan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP-PP) Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan data yang diperoleh, PUAP telah memberikan bantuan modal kepada 13 desa/Gapoktan pada tahun 2008 (BKP-PP Kab. Bengkalis 2008). Tahun 2009 bantuan diberikan kepada sembilan desa/Gapoktan (BKP-PP Kab. Bengkalis 2009; Kementan 2009). Khusus untuk tahun 2010, penetapan alokasi desa/Gapoktan penerima dana dilakukan secara bertahap di mana pada tahap I diberikan untuk sembilan desa/Gapoktan (Kementan 2010b), tetapi yang dapat direalisasi hanya lima desa/Gapoktan, empat lainnya dibatalkan. Hal ini diakibatkan adanya satu Gapoktan fiktif dan tiga Gapoktan lainnya kepengurusannya merupakan perangkat desa. Tahap II bantuan diberikan kepada sembilan desa/Gapoktan (Kementan 2010c), namun yang dapat direalisasikan hanya tujuh desa/Gapoktan, dua Gapoktan lainnya dibatalkan karena kepengurusannya adalah perangkat desa dan tahap III bantuan diberikan untuk satu desa/Gapoktan (Kementan 2010d) sehingga jumlah keseluruhan bantuan pada

tahun 2010 sebanyak 13 desa dan Gapoktan. Total keseluruhan desa dan Gapoktan penerimaan dana PUAP sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 sebanyak 35 desa/Gapoktan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Dana yang diberikan sebesar Rp. 100 juta per desa atau per Gapoktan dilakukan secara bergulir adalah sebagai dana stimulan untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan produktif budidaya (on farm) dan kegiatan non budidaya (off farm) yang terkait dengan komoditas pertanian, meliputi jenis usaha peternakan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan industri rumah tangga, namun sebagian besar bidang usahatani Gapoktan Kabupaten Bengkalis didominasi oleh peternakan dan tanaman pangan.

Permasalahan yang dijumpai di lapangan adalah bahwa dana yang dipinjamkan perkembangan pengembaliannya sangat lambat sehingga perputarannya menjadi terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan perkembangan program PUAP di Kabupaten Bengkalis menjadi lambat berkembang. Walaupun sosialisasi program telah dilaksanakan tetapi pemahaman masyarakat terhadap program PUAP ini masih beragam. Lambatnya perkembangan program ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya adalah berasal dari dalam Gapoktan itu sendiri dan komunikasi penyuluhan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka pembinaan sehingga perlu diteliti keragaan komunikasi pada Gapoktan yang diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan program PUAP tersebut.

Perumusan Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dan cenderung hidup berkelompok, komunikasi merupakan dasar semua interaksi manusia dan untuk semua fungsi kelompok. Pada dasarnya manusia tidak dapat dipisahkan dari suatu kelompok, banyak faktor yang menyebabkan kita termotivasi untuk masuk ke dalam kelompok tertentu. Biasanya kelompok terbentuk atas dasar kesamaan tertentu, khususnya kebutuhan akan keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Dengan kelompok kita dapat saling berbagi informasi, pengalaman dan pengetahuan.

Gapoktan merupakan sasaran kelembagaan tani pelaksana program PUAP dalam menyalurkan bantuan modal dan sebagai lembaga ekonomi petani terdiri dari beberapa kelompok tani yang memiliki berbagai karakteristik tertentu, sehingga komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Komunikasi yang efektif adalah penting bagi kehidupan berkelompok, baik komunikasi yang terjadi di dalam kelompok itu sendiri maupun komunikasi yang terjalin dengan pihak luar seperti komunikasi dengan petugas yaitu penyuluh pendamping dan PMT.

Terciptanya komunikasi kelompok yang baik, diharapkan Gapoktan akan berkembang menjadi suatu asosiasi kelompok milik petani yang mandiri. Oleh karena itu keragaan komunikasi kelompok yang terjadi di dalam Gapoktan penerima program PUAP ingin dilihat karena peran dan kemampuan Gapoktan sangat menentukan akan keberhasilan dan keberlanjutan program ini.

Siak Kecil adalah salah satu kecamatan penerima dana PUAP di Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 dengan jumlah Gapoktan penerima bantuan sebanyak delapan Gapoktan yang meliputi bidang usaha peternakan dan tanaman pangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin melihat keragaan komunikasi yang terjadi di dalam Gapoktan yang dapat mempengaruhi peran dan kemampuan Gapoktan dalam mengimplementasikan program PUAP di Kecamatan Siak Kecil, sehingga permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:

1. Seperti apakah keragaan komunikasi di Gapoktan penerima dana PUAP di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis?

2. Seperti apakah karakteristik, peran dan kemampuan Gapoktan penerima dana PUAP di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis?

3. Sejauh mana hubungan faktor-faktor peubah yang diteliti pada Gapoktan penerima dana PUAP di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis?

Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keragaan komunikasi yang terjadi yang berhubungan dengan peran dan kemampuan Gapoktan penerima dana PUAP di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Secara terperinci untuk mendukung tujuan utama tersebut disusun secara spesifik tujuan-tujuan penelitian yang hendak dicarikan jawabannya, yaitu untuk: 1. Mendeskripsikan keragaan komunikasi di Gapoktan penerima dana PUAP. 2. Mendeskripsikan karakteristik, peran dan kemampuan Gapoktan penerima

dana PUAP.

3. Menganalisis hubungan antar faktor-faktor peubah penelitian yang diteliti pada Gapoktan penerima dana PUAP.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bahan masukan berupa informasi bagi instansi terkait untuk merumuskan kebijakan program PUAP ke depan terutama dalam mengatasi permasalahan komunikasi di Gapoktan.

2. Bahan informasi praktis dalam pelaksanaan program PUAP di lapangan bagi instansi penyelenggara PUAP.

3. Upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu komunikasi pembangunan dan ilmu sosial lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA Program PUAP

Kabinet Indonesia bersatu telah menetapkan program pembangunannya dengan menggunakan strategi tiga jalur (triple track strategy) yang berasas pro-growth, pro-employment dan pro-poor. Operasionalisasi konsep strategi tiga jalur tersebut dirancang melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen pertahun melalui percepatan investasi dan eksport, pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru dan revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan cermin entitas sosial dan ekonomi mayoritas penduduk di perdesaan, yang terkait erat dengan ketimpangan, yang sebagian besar terjadi akibat bekerjanya sistem kapitalisme yang mengkooptasi perdesaan Indonesia sejak masa kolonisme (Elizabeth 2007).

Salah satu program kebijakan pembangunan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan mewujudkan kesejahteraan petani di perdesaan adalah program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Kementan (2010a) menerangkan bahwa Program PUAP merupakan program Bantuan Langsung Mayarakat (BLM) merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan kementerian pertanian maupun kementerian atau lembaga lain di bawah payung program PNPM Mandiri. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan produktif budidaya (on farm) seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, serta kegiatan non budidaya (off farm) yang terkait dengan komoditas pertanian yaitu industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian (bakulan, dll) dan usaha lain berbasis pertanian.

Kementan (2010a) menjelaskan gabungan kelompok tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani. Gapoktan PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani. Adapun tujuan dari PUAP adalah:

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;

2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani;

3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaaan untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis; dan

4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai ialah:

1. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin/tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa;

2. Berkembangnya 10.000 Gapoktan/Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani;

3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik/penggarap) skala kecil, buruh tani; dan

4. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Adapun ruang lingkup kegiatan PUAP meliputi:

1. Identifikasi dan verifikasi desa calon lokasi serta Gapoktan penerima BLM-PUAP;

2. Identifikasi dan verifikasi dan penetapan desa dan Gapoktan penerima BLM-PUAP;

3. Pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping, pengurus Gapoktan; 4. Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;

5. Sosialisasi dan koordinasi kegiatan PUAP; 6. Pendampingan;

7. Penyaluran bantuan langsung masyarakat; 8. Pembinaan dan pengendalian;

9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Program PUAP memiliki indikator keberhasilan output dan outcome, adapun indikator output antara lain:

1. Tersalurkannya BLM–PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin dalam melakukan usaha produktif pertanian; dan

2. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusia pengelola Gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani.

Sedangkan indikator keberhasilan outcome antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga petani;

2. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga petani yang mendapatkan bantuan modal usaha;

3. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) di perdesaan; 4. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan

rumah tangga petani dalam berusahatani sesuai dengan potensi daerah. Indikator benefit dan impact antara lain:

1. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga petani di lokasi desa PUAP;

2. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan

3. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan (Kementan 2010a)

Keragaan Komunikasi

Kata “komunikasi” berasal dari bahasa latin, communis yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar katanya communis adalah communico yang artinya berbagi. Dalam hal ini, yang dibagi adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Komunikasi sebagai kata kerja (verb) dalam bahasa inggrisnya communicate, berarti: bertukar pikiran, perasaan dan informasi; membuat tahu; membuat sama; dan untuk mempunyai sebuah hubungan yang simpatik; sedangkan dalam kata benda (noun), communication, berarti: pertukaran simbol-simbol, pesan yang sama dan informasi; proses pertukaran di antara individu melalui simbol-simbol yang sama; seni untuk mengekspresikan gagasan-gagasan; dan ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi (Stuart 1983 dalam Vardiansyah 2004).

Komunikasi (communication) menurut West dan Turner (2009) adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Effendy (2006) lebih lanjut memaparkan bahwa proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati.

Muhammad (2009) mengatakan komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Komunikasi yang disampaikan secara komunikatif dapat merubah sikap, perilaku, pendapat/pandangan dan kehidupan sosial seseorang. Hal ini dimungkinkan karena kegiatan komunikasi bukan hanya sekedar membuat orang lain mengerti (informative) akan tetapi juga dimaksud agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, ajakan, perbuatan atau kegiatan (persuasive) seperti pendapat Effendy (2006) bahwa kegiatan komunikasi bukan hanya sebatas informatif yakni orang lain mengerti dan tahu tetapi juga persuatif yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan.

Mulyana (2008) mengutip pendapat Wenburg dan Wilmot juga Sereno dan Bodaken yang menyatakan terdapat tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai transaksi. DeVito (1997) mengatakan bahwa komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik.

Berdasarkan konseptualisasi ini, komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses yang dinamis yang secara berkesinambungan mengubah pihak-pihak yang berkomunikasi. Menurut pandangan ini maka orang-orang yang berkomunikasi dianggap sebagai komunikator yang secara aktif mengirimkan dan menafsirkan pesan, setiap pihak dianggap sumber sekaligus juga penerima pesan.

Keragaan komunikasi adalah merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Adapun bentuk komunikasi menurut Effendy (2006) adalah:

a. Komunikasi Persona (Personal Communication)

1. Komunikasi intrapersona (intrapersonal communication) 2. Komunikasi antarpersona (interpersonal communication) b. Komunikasi Kelompok (Group Communication)

1. Komunikasi kelompok kecil (small group communication)

2. Komunikasi kelompok besar (large group communication/public speaking)

c. Komunikasi Massa (Mass Communication) Pers, radio, televisi dll

d. Komunikasi Medio (Medio Communication) Surat, telepon, pamphlet, poster dll

DeVito (1997) membagi bidang komunikasi antar manusia menjadi:

a. Intrapribadi, yaitu komunikasi dengan diri sendiri yang tujuan lazimnya adalah berpikir, melakukan penalaran, menganalisis dan merenung.

b. Antarpribadi, yaitu komunikasi antara dua orang yang tujuan lazimnya adalah mengenal, berhubungan, mempengaruhi, bermain dan membantu.

c. Kelompok kecil, yaitu komunikasi dalam sekelompok kecil orang yang tujuan lazimnya adalah berbagi informasi, mengembangkan gagasan, memecahkan masalah dan membantu.

d. Organisasi, yaitu komunikasi dalam suatu organisasi formal yang tujuan lazimnya adalah meningkatkan produktivitas, membangkitkan semangat kerja, member informasi dan menyakinkan.

e. Publik (terbuka), yaitu komunikasi dari pembicara kepada khalayak yang tujuan lazimnya adalah memberi informasi, meyakinkan dan menghibur.

f. Antarbudaya, yaitu komunikasi antara orang dari budaya yang berbeda yang tujuan lazimnya adalah mengenal, berhubungan, mempengaruhi, bermain dan membantu.

g. Massa, yaitu komunikasi yang diarahkan kepada khalayak yang sangat luas, disalurkan melalui sarana audio dan/atau visual yang tujuan lazimnya adalah

menghibur, meyakinkan (mengukuhkan, mengubah, mengaktifkan), memberikan informasi, mengukuhkan status, membius dan menciptakan rasa persatuan.

Diperkuat oleh Vardiansyah (2004) komunikasi selalu muncul dalam konteks, yakni dalam suatu setting atau situasi tertentu. Secara teoritis, konteks komunikasi dapat dibagi dengan berbagai cara, tergantung kategori yang kita gunakan. Konteks komunikasi (lingkungan di mana komunikasi terjadi) menurut West dan Turner (2009) ada tujuh yaitu:

a. Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi dengan diri sendiri.

b. Komunikasi antarpersonal yaitu komunikasi antara dua orang yang berhadapan langsung.

c. Komunikasi kelompok kecil yaitu komunikasi dengan sekelompok orang. d. Komunikasi organisasi yaitu komunikasi dalam lingkungan yang besar dan

luas.

e. Komunikasi publik/retorika yaitu komunikasi kepada pendengar dalam jumlah besar.

f. Komunikasi massa yaitu komunikasi kepada pendengar/penonton dalam jumlah besar melalui media.

g. Komunikasi lintas budaya yaitu komunikasi antara orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda.

Keragaan komunikasi pada Gapoktan dalam penelitian ini dilihat dari komunikasi antara sesama anggota Gapoktan yang terwujud dalam bentuk komunikasi kelompok, sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh petugas PUAP yaitu komunikasi penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani dalam bentuk komunikasi antarpribadi.

Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan sekelompok orang bisa kelompok kecil atau bisa juga besar dalam situasi tatap muka (Effendy 2006). Diperkuat oleh Saleh (2010) yang mengatakan bahwa komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seorang dengan orang-orang lain dalam kelompok, berhadapan satu sama lain sehingga memungkinkan terdapat

kesempatan bagi setiap orang dalam kelompok untuk memberikan tanggapan secara verbal.

Komunikasi yang berlangsung dengan jumlah orang sedikit disebut komunikasi kelompok kecil (small group communication), sedangkan apabila jumlah orang yang berkomunikasi banyak dinamakan komunikasi kelompok besar (large group communication). Vardiansyah (2004) mengatakan bahwa apabila jumlah pelaku komunikasi lebih dari tiga orang, cenderung dianggap komunikasi kelompok kecil atau lazim disebut komunikasi kelompok saja sedangkan komunikasi kelompok besar biasa disebut sebagai komunikasi publik.

Pada komunikasi kelompok kecil, komunikator menunjukkan pesannya kepada kognisi (pikiran) komunikan dan prosesnya berlangsung secara dialogis, dimana komunikan dapat menanggapi uraian komunikator, bisa bertanya dan dapat menyanggah. Robert F. Bales mengatakan kelompok kecil yang dikutip Saleh (2010) adalah sebagai sejumlah orang yang terlibat dalam interaksi satu sama lain dalam suatu pertemuan yang bersifat tatap muka, dimana setiap anggota kelompok mendapat kesan atau peningkatan antara satu sama lainnya yang cukup jelas sehingga anggota-anggota kelompok, baik pada saat timbulnya pertanyaan maupun sesudahnya, dapat memberikan tanggapan kepada masing-masing sebagai perorangan. Muhammad (2009) juga mengatakan bahwa komunikasi kelompok kecil adalah suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain dan berkomunikasi tatap muka.

Komunikasi besar adalah kelompok komunikasi yang karena jumlahnya yang banyak, dalam suatu situasi komunikasi hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal sehingga memiliki kemungkinan yang kecil sekali bagi komunikator untuk berdialog dengan komunikan.

Robbins (2002) menjelaskan bahwa komunikasi berfungsi mengendalikan perilaku anggotanya, memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan, sebagai jalan untuk menyatakan emosi perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial dan komunikasi memberikan informasi bagi perseorangan atau kelompok untuk membuat keputusan menyertakan data untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Dapat dikatakan bahwa komunikasi

mempunyai empat fungsi utama dalam sebuah kelompok yaitu fungsi kendali, motivasi, pernyataan emosi dan informasi.

Littlejohn dan Foss (2009) mengatakan bahwa kelompok dan organisasi diciptakan melalui interaksi selain itu Sendjaja (2007) menambahkan bahwa komunikasi kelompok selain menfokuskan pada interaksi antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil, komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antarpribadi.

Pada dasarnya kelompok itu lahir dari suatu kondisi sosial tertentu yang menimbulkan motivasi bagi beberapa orang yang mempunyai kesamaan identitas untuk berinteraksi dan melakukan sesuatu untuk kepentingan mereka bersama dalam rangka usaha untuk mewujudkan harapan, tujuan atau kehendak bersama.

Interaksi

Teori komunikasi yang masuk dalam kelompok teori interaksi memandang kehidupan sosial sebagai suatu proses interaksi, komunikasi merupakan bentuk interaksi. Komunikasi adalah kendaraan atau alat yang digunakan untuk bertingkah laku dan untuk memahami serta memberi makna terhadap segala sesuatu di sekitar kita (Morissan dan Wardhany 2009).

Goldberg dan Larson (2006) bahwa interaksi adalah komunikasi antarpribadi, interaksi mencakup penyampaian maksud dari pemikiran seorang pemikir ke orang yang lain baik secara sengaja maupun tidak. Proses komunikasi terjadi manakala manusia berinteraksi dalam aktivitas komunikasi, menyampaikan pesan guna mewujudkan motif komunikasi (Vardiansyah 2004). Mulyana (2008) menjelaskan bahwa komunikasi sebagai interaksi mensetarakan komunikasi dengan suatu proses sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian yang memiliki respons atau umpan-balik.

Berinteraksi membutuhkan kontak satu sama lain dan juga komunikasi antarorang yang melakukan kontak (Suharman 2010). Menurut van den Ban dan Hawkins (1999), interaksi merupakan proses saling mempengaruhi dan bersifat timbal-balik dari suatu tindakan berbagai individu atau kelompok tani, biasanya digabungkan dengan komunikasi. Interaksi sosial dapat berupa interaksi timbal-balik atau satu arah (kerjasama) dan perselisihan. Bungin (2009) mengatakan bahwa kelompok memiliki hubungan yang intensif di antara mereka satu sama

lainnya, intensitas hubungan di antara mereka merupakan persyaratan utama yang dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok tersebut.

Interaksi sosial adalah titik awal berlangsungnya suatu peristiwa sosial merupakan merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia. Kata sosial menyatakan bahwa lebih dari seorang yang terlibat dan interaksi berarti bahwa terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. (Gillin dan Gillin 1954 dalam Sumarti 2003). Adapun bentuk interaksi sosial tersebut menurut Soekanto (2007) dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition) dan bahkan juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). Fisher berpendapat bahwa sebuah interaksi adalah tindakan dari seseorang yang diikuti dengan tindakan yang lainnya (Littlejohn dan Foss 2009).

Wiyati (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin tinggi intensitas interaksi kelompok semakin tinggi petani penghijauan di sub DAS Citarik melakukan kegiatan teknik sipil dan organisasi.

Format Komunikasi Kelompok

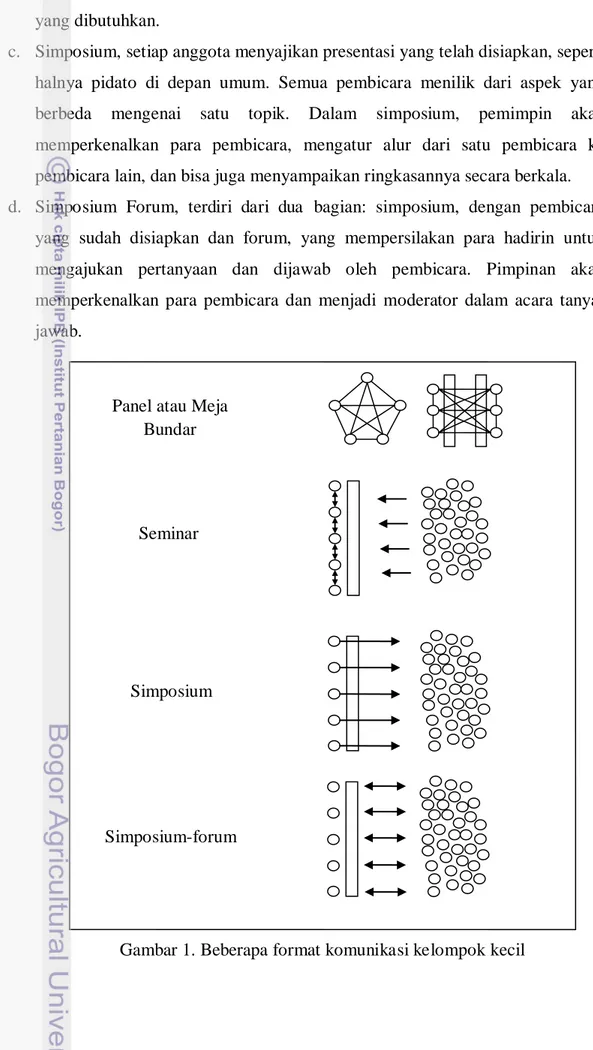

DeVito (1997) menerangkan bahwa kelompok kecil melaksanakan kegiatannya dengan berbagai format. Format yang paling popular adalah panel atau meja bundar, seminar, simposium dan simposium forum.

a. Panel atau meja bundar, anggota kelompok mengatur diri mereka sendiri dalam pola melingkar atau semi melingkar. Mereka berbagi informasi atau memecahkan permasalahan tanpa pengaturan siapa dan kapan mereka berbicara.

b. Seminar, anggota kelompok adalah para pakar dan berpartisipasi dalam format panel atau meja bundar. Perbedaannya adalah dalam seminar terdapat peserta yang anggotanya diminta untuk berkontribusi. Mereka ini bisa diminta untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan beberapa umpan balik. Modifikasi lain dari seminar adalah format seminar dua panel, yang terdiri dari panel pakar dan panel awam. Panel awam mendiskusikan topik, tetapi jika mereka memerlukan informasi teknis, tambahan data atau pengarahan, mereka akan

meminta bantuan kepada anggota panel pakar untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

c. Simposium, setiap anggota menyajikan presentasi yang telah disiapkan, seperti halnya pidato di depan umum. Semua pembicara menilik dari aspek yang berbeda mengenai satu topik. Dalam simposium, pemimpin akan memperkenalkan para pembicara, mengatur alur dari satu pembicara ke pembicara lain, dan bisa juga menyampaikan ringkasannya secara berkala. d. Simposium Forum, terdiri dari dua bagian: simposium, dengan pembicara

yang sudah disiapkan dan forum, yang mempersilakan para hadirin untuk mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh pembicara. Pimpinan akan memperkenalkan para pembicara dan menjadi moderator dalam acara tanya-jawab.

Panel atau Meja Bundar

Seminar

Simposium

Simposium-forum

Effendy (2006) juga mengatakan bahwa bentuk-bentuk komunikasi kelompok kecil antara lain: seminar, kuliah, ceramah, briffing, lokakarya, diskusi forum atau simposium. Adapun bentuk dari komunikasi kelompok besar seperti rapat raksasa.

Materi Pertemuan

Menurut Lestari dkk (2001) materi adalah isi atau topik pengajaran yang bermanfaat bagi pembelajar. Materi tersebut harus: a) sesuai dengan kebutuhan pembelajar; b) dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; c) tersusun dengan baik, logis dan jelas; d) konsisten dengan tujuan keseluruhan; e) menantang, menyenangkan dan penting bagi pembelajar.

Komunikasi Antarpribadi

DeVito (1997) menjelaskan bahwa definisi komunikasi antarpribadi dibagi atas tiga ancangan utama yaitu:

a. Definisi berdasarkan komponen, menjelaskan komunikasi antarpribadi dengan mengamati komponen-komponen utamanya dalam hal ini penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpanbalik segera.

b. Definisi berdasarkan hubungan diadik, komunikasi antarpribadi sebagai komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas.

c. Definisi berdasarkan pengembangan, komunikasi antarpribadi dilihat sebagai akhir dari perkembangan suatu komunikasi yang bersifat tak pribadi (impersonal) pada satu ekstrim menjadi komunikasi pribadi atau intim pada ekstrim yang lain.

Sendjaja (2007) mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung (tanpa medium) ataupun tidak langsung (melalui medium). Kegiatan-kegiatan seperti percakapan tatap muka (face to face communication), percakapan melalui telepon atau surat menyurat.

Komunikasi Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani

Komunikasi penyuluh pendamping dan komunikasi penyelia mitra tani adalah komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh petugas PUAP dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada Gapoktan binaannya.

Slamet (2003a) berpendapat bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal) untuk petani dan keluarganya dengan tujuan agar mereka sanggup memerankan dirinya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan bidang profesinya, serta mampu, sanggup dan berswadaya memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraannya sendiri dan masyarakatnya. Setiana (2005) mengutip pendapat Kartasapoetra yang mengatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah usaha mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui, menyadari, mempunyai kemampuan dan kemauan serta tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya sendiri dalam rangka kegiatan usahatani dan kehidupannya.

Kementan (2008) menjelaskan bahwa penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Menurut van den Ban dan Hawkins (1999) penyuluhan melibatkan pemakaian secara sadar dari komunikasi informasi untuk membantu masyarakat, membantu opini dan membuat keputusan tepat.

Pendapat Setiana (2005) menyatakan bahwa pendidikan penyuluhan dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Ada lima proses yaitu: 1. Penyuluhan sebagai proses penyebaran informasi;

2. Penyuluhan sebagai proses penerangan;

3. Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku; 4. Penyuluhan sebagai proses pendidikan; dan 5. Penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial.

Dalam ilmu komunikasi penyuluh pertanian diistilahkan dengan agen pembaru. Bagi kementerian pertanian, penyampaian informasi pertanian melalui

sistem komunikasi khususnya dalam kegiatan penyuluhan pertanian diserahkan kepada penyuluh pertanian sebagai komunikator. Komunikator adalah orang atau petugas yang tugasnya menyampaikan pesan, apakah itu pesan pembangunan dalam artian yang lebih umum atau pesan pembangunan pertanian kepada komunikan agar pesan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh komunikan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari (Soekartawi 2005).

Frekuensi dan Intensitas Interaksi

Penyuluhan akan efektif dan efisien apabila dimungkinkan adanya interaksi antara penyuluh atau PMT dengan khalayak sasaran, yang dalam penelitian ini adalah Gapoktan. Frekuensi interaksi dapat dilihat bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, apakah seseorang sering mengadakan interaksi atau tidak (Walgito 2007). Soekanto (2007) mengatakan bahwa interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak adanya kontak sosial dan komunikasi, kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu: antara individu, antara individu dengan satu kelompok atau sebaliknya dan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Terjadinya interaksi antara penyuluh dan petani menunjukkan terjadinya komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan penyuluhan terutama untuk membuat perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) sehingga sasaran mampu memperbaiki taraf hidupnya. Pertukaran informasi mengenai perubahan yang lebih baik terjadi dalam penyuluhan sehingga sasaran dapat menerima hal baru tersebut (Adriyani 2010).

Bimbingan Teknis

Penyuluh pertanian pada hakekatnya adalah proses komunikasi, komunikasi ide dan praktek di antara sesama orang. Termasuk di dalamnya tidak saja pengalihan informasi teknis dari sumbernya kepada petani atau penduduk perdesaan, tetapi lebih dari itu. Informasi teknis akan berguna apabila informasi itu dapat dipercaya, disesuaikan dengan keperluan penduduk dan dipraktekkan (YPST 2001). Materi penyuluhan adalah segala sesuatu yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, baik yang menyangkut ilmu atau teknologi, materi yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, menarik karena dapat memperbaiki produksi pertanian/peternakan, dapat meningkatkan pendapatan dan

dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh sasaran penyuluhan (Setiana 2005).

Menurut Kementan (2010a), penyuluh pendamping adalah penyuluh pertanian yang ditugaskan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendampingi petani, kelompok tani dan Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP memiliki tugas utama adalah:

1. Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian; 2. Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran

hasil usaha;

3. Membantu memecahkan permasalahan usaha petani/kelompok tani serta mendampingi Gapoktan selama proses penumbuhan kelembagaan;

4. Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa;

5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi teknologi dan pasar;

6. Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLM-PUAP; dan 7. Membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada penyuluh dan pengelola Gapoktan dalam pengembangan PUAP, memiliki tugas utama sebagai berikut:

1. Melakukan supervisi dan advokasi kepada penyuluh pendamping dan Gapoktan;

2. Melaksanakan pertemuan regular dengan penyuluh pendamping dan Gapoktan;

3. Melakukan verifikasi awal terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) dan dokumen administrasi lainnya; dan

4. Membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP.

Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pendamping dan PMT dalam rangka pemberdayaan petani, kelompok tani dan Gapoktan dalam melaksanakan PUAP. Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para pendamping sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pada suatu program.

Hasil penelitian Setyanto (1993) mengungkapkan bahwa hubungan dan komunikasi antar kelompok tani tidak berjalan dengan baik, hal ini selain bersumber dari petaninya juga karena kurangnya pembinaan dari penyuluh. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2000) menyimpulkan bahwa aktivitas komunikasi penyuluhan, umumnya dalam bentuk kegiatan melatih dan membimbing petani tapi kunjungan penyuluh ke Kelompok Petani Kecil (KPK) pada program P4K umumnya masih rendah sehingga kesempatan berkomunikasi Petani Nelayan Kecil (PNK) dengan penyuluh menjadi berkurang. Hal ini juga dijumpai pada penelitian Exva (2003) yang mengatakan bahwa lambatnya penyerapan kredit ketahanan pangan (KKP) disebabkan berbagai faktor di antaranya minimnya informasi mengenai KKP dan sumber informasi yang banyak berperan menyampaikan informasi tentang KKP adalah Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL).

Karakteristik Kelompok

Manusia sebagai individu, mempunyai kebutuhan untuk hidup dan berkembang, diakui dan dihargai, sehingga ia memerlukan individu lain untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Abraham Maslow yang dikutip oleh Santosa (2006) kebutuhan manusia itu meliputi: kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan prestasi dan prestise serta kebutuhan untuk melaksanakan sendiri. Setiap individu memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun potensi tersebut terbatas sehingga memerlukan bantuan kepada individu lain yang sama-sama hidup dalam satu kelompok.

Bungin (2009) mengatakan kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang terdiri dari dua atau tiga orang bahkan lebih. Kelompok memiliki tujuan dan aturan-aturan yang dibuat sendiri dan merupakan kontribusi arus informasi di antara mereka sehingga mampu menciptakan atribut kelompok sebagai bentuk karakteristik yang khas dan melekat pada kelompok itu. Menurut Muhammad (2009) ada beberapa karakteristik dari komunikasi kelompok kecil antara lain mempermudah pertemuan ramah-tamah, personaliti kelompok, kekompakkan yaitu dayatarik antara anggota kelompok satu sama lain dan keinginan mereka untuk bersatu, komitmen terhadap tugas, besaran kelompok, norma kelompok dan saling tergantung satu sama lain.

DeVito (1997) mendifinisikan kelompok kecil adalah sebagai kumpulan perorangan yang relatif kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Beebe dan Masterson (1994) juga mendefinisikan kelompok kecil sebagai suatu kelompok yang memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi tatap muka di antara orang-orang yang memiliki tujuan bersama, orang-orang yang merasa menjadi bagian kelompok, dan orang-orang yang ada di dalamnya saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Secara rinci definisi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi tatap muka sebagai konsekuensi kelompok kecil, maka komunikasi verbal dan nonverbal sebagai bagian emosional untuk saling memahami;

2. Pertemuan dengan sebuah tujuan yang dikehendaki/ditetapkan karena adanya tujuan kolektif yang terus dijaga sampai terwujud;

3. Perasaan memiliki (bagian) dari kelompok tersebut berimplikasi pada munculnya kepemilikan identitas pada kelompok;

4. Saling mempengaruhi/saling terkait pada tanggungjawab masing-masing anggota sehingga anggota merasa bertanggung jawab atas perencanaan yang disepakati untuk mencapai tujuan;

Kelompok kecil menurut Hare (1962) mempunyai anggota antara dua sampai 20 orang. Kelompok dengan jumlah anggota yang lebih banyak juga masih dapat dikategorikan sebagai kelompok kecil, asalkan interaksi tatap muka sering terjadi di antara anggota kelompok. Kelompok menurutnya merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang mempunyai hubungan saling tergantung sesuai dengan status dan perannya. Secara tertulis atau tidak tertulis ada norma yang mengatur tingkah laku anggota.

Syamsu dkk (1991) menyatakan kelompok itu adalah kumpulan dua orang atau lebih, yang secara intensif dan teratur selalu mengadakan interaksi sesama mereka untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, dan secara sadar mereka merasa bagian dari kelompok, yang memiliki sistem norma tertentu, peranan, struktur, fungsi dan tugas dari masing-masing anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Diperkuat oleh Slamet (2003b) yang menyatakan

bahwa kelompok adalah dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui pola atau struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama, dalam kurun waktu yang relatif panjang.

Berdasarkan pengertian yang telah ada kelompok dapat dikatakan sebagai suatu unit sosial yang terdiri dari himpunan individu yang memiliki kesamaan kebutuhan, minat, aspirasi dan memiliki hubungan, interaksi serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya yang diatur oleh norma-norma tertentu.

Suatu kelompok memiliki ciri-ciri tertentu, Rakhmat (2005) berpendapat bahwa karakteristik kelompok meliputi ukuran kelompok, jaringan kelompok, kohesi kelompok dan kepemimpinan. Walgito (2007) mengutip pendapat Forsyth bahwa kelompok pada umumnya mempunyai ciri-ciri interaksi, struktur, tujuan, groupness atau unity.

Slamet (2003b) juga menerangkan bahwa suatu ciri esensial kelompok adalah bahwa anggota-anggotanya mempunyai sesuatu yang dianggap sebagai milik bersama. Anggota kelompok menyadari bahwa apa yang dimiliki bersama mengakibatkan adanya perbedaan dengan kelompok lain, sehingga memiliki ciri-ciri seperti berikut :

1. Terdiri atas individu-individu (dua atau lebih) saling berinteraksi secara kontinu;

2. Saling ketergantungan antar individu; 3. Partisipasi yang terus menerus dari individu; 4. Mandiri : yaitu mengarahkan diri sendiri;

5. Selektif; dalam menentukan anggota, tujuan, kegiatannya; 6. Memiliki keragaman yang terbatas;

7. Adanya norma yang mengatur perilaku anggotanya; 8. Adanya pembagian tugas (status dan peran); dan 9. Berlangsung dalam waktu yang relatif lama.

Ciri suatu kelompok menurut Hare (1962) adalah:

1. Para anggota kelompok selalu mengadakan hubungan tatap muka secara berkala;

2. Mempunyai tujuan, perasaan dan sikap bersama; 3. Memiliki norma;

4. Mempunyai status;

5. Memiliki rasa ketergantungan satu dengan yang lainnya.

Pendapat Cartwright dan Zander yang dikutip oleh Syamsu dkk. (1991) mengatakan bahwa terdapat sepuluh ciri-ciri kelompok, yaitu :

1. Kelompok harus ditandai oleh adanya interaksi; 2. Adanya pembatasan tertentu sebagai anggota;

3. Menyadari bahwa mereka adalah kepunyaan kelompok;

4. Berpartisipasi sesuai dengan kedudukannya terhadap obyek model ideal yang sesuai dengan super egonya;

5. Adanya ganjaran dari kelompok terhadap anggota yang melanggar norma dan ketentuan kelompok lainnya;

6. Adanya norma yang sesuai dengan kepentingan umum; 7. Harus adanya identifikasi terhadap obyek modelnya;

8. Mempunyai sifat saling ketergantungan antara sesama anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama;

9. Mempunyai persepsi kolektif yang sama tentang segala sesuatu hal sepanjang menyangkut kelangsungan hidup kelompok;

10.Adanya kecenderungan berperilaku yang sama terhadap lingkungan kelompok.

Norma

Muhammad (2009) mengatakan yang dimaksud dengan norma adalah satu set asumsi atau harapan yang dipegang oleh anggota kelompok atau organisasi mengenai tingkah laku yang benar atau yang salah, baik atau buruk, cocok atau tidak cocok, diizinkan atau tidak diizinkan. Kelompok dapat menetapkan secara eksplisit dan implisit norma-norma mereka, norma kelompok sesungguhnya adalah membimbing dan mengkoordinasikan anggota kelompok agar kelompok dapat mencapai tujuannya. Seperti yang DeVito (1997) katakan bahwa pada umumnya kelompok mengembangkan norma atau peraturan mengenai perilaku yang diinginkan, norma dapat bersifat eksplisit maupun implisit yang berlaku bagi anggota perorangan maupun kelompok secara keseluruhan.

Walgito (2007) mengatakan bahwa norma kelompok adalah pedoman-pedoman yang mengatur sikap dan perilaku atau perbuatan anggota kelompok. Diperkuat oleh Goldberg dan Larson (2006) yang menjelaskan bahwa

norma-norma mengatur tingkah laku anggota kelompok. Norma terdiri dari gambaran (nations) tentang bagaimana seharusnya mereka bertingkah laku. Norma terbagi dalam pola-pola dan menjadi aspek-aspek yang dapat diperkirakan dari kegiatan maupun segi pandangan kelompok. Kecenderungan suatu kelompok untuk selalu menekan anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dan pedoman kelompok, anggota yang menyimpang dari norma-norma kelompok akan didorong untuk merubah tingkah lakunya yang tidak mentaati akan dihukum.

Norma bertindak sebagai alat dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompok sehingga norma sangat berpengaruh pada kinerja pekerja secara individu (Robbins 2002).

Tujuan

Walgito (2007) mengatakan tujuan mempunyai pengertian motivating power, artinya tujuan akan mendorong orang untuk mencapai tujuannya. Terbagi atas tujuan formal, informal, operasional dan nonoperasional. Tujuan formal adalah tujuan yang secara formal dipasang atau yang menjadi sasaran dalam suatu kegiatan kelompok sedangkan tujuan informal adalah tujuan yang dicapai di samping tujuan formal yang ditentukan. Tujuan operasional adalah tujuan yang jelas dan spesifik dan tujuan nonoperasional adalah tujuan yang abstrak dan cara pencapaian tujuan tidak jelas atau masih kabur.

Santosa (2006) mengungkapkan bahwa setiap kelompok memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut merupakan tujuan bersama yang menjadi arah kegiatan bersama karena tujuan merupakan integrasi dari tujuan individu masing-masing. Slamet (2003b) mengatakan tujuan kelompok adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok, jika tujuan individu lebih dominan dari tujuan kelompok maka dinamika suatu kelompok akan terganggu. Dengan adanya tujuan juga mempengaruhi perilaku kelompok dan individu dimotivasi oleh kebutuhan dan akan diarahkan oleh tujuan.

Keeratan

West dan Turner (2009) mengatakan keeratan atau kohesif adalah rasa kebersamaan dalam suatu kelompok, memiliki tingkat kebersamaan yang tinggi dan ikatan yang kuat merupakan batas hingga dimana anggota-anggota suatu kelompok bersedia untuk bekerjasama. Kohesi merupakan lem yang menjaga agar

kelompok tetap utuh. Sifat kohesif dapat mempengaruhi fungsi, efektif dan efisiennya suatu kelompok.

Walgito (2007) mengatakan kohesi merupakan rasa tertarik di antara para anggota seperti kesamaan sikap, nilai-nilai, sifat-sifat pribadi dan sifat-sifat demografis yang dapat mempengaruhi tingginya kohesi yang ada dalam kelompok berangkutan. Rakhmat (2005) menerangkan bahwa kohesi kelompok dapat diukur dari ketertarikan anggota secara interpersonal pada satu sama lain, ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok dan sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personalnya.

Kepemimpinan

Riberu (1982) mendefinisikan kepemimpinan dapat diartikan orang atau kelompok orang yang memimpin, yaitu kesanggupan menggerakkan sekelompok manusia ke arah tujuan bersama sambil menggunakan daya bendawi dan rohani yang ada dalam kelompok tersebut. Istilah kepemimpinan digunakan juga dalam arti kemampuan atau kemahiran memimpin dalam tiga arti yaitu: usaha/kegiatan memimpin, kemampuan menjalankan usaha tersebut dan wibawa yang diperoleh karena kemampuan tersebut. Diperkuat oleh Rakhmat (2005) kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak kearah tujuan.

Yulk (1998) mengutip beberapa pendapat mengenai pengertian kepemimpinan seperti pendapat Hemhill dan Coons yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Stogdill berpendapat kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi. Dan pendapat Jacobs dan Jacues mengatakan kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.

Littlejohn dan Foss (2009) mengutip pendapat Bales yang mengatakan tugas pemimpin adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan ulasan yang berhubungan dengan tugas serta mengarahkan energi supaya tugas selesai. Menurut Roobbins (2002) ada enam sifat yang ada pada pemimpin yaitu: 1)

semangat dan ambisi; 2) keinginan untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain; 3) kejujuran dan integritas; 4) percaya diri; 5) pintar; dan 6) menguasai pengetahuan teknis yang berhubungan dengan area tanggung jawab mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2006) menyimpulkan bahwa Keefektivan kelompok tani di DAS Ciliwung Hulu berhubungan dengan gaya komunikasi pemimpin kelompok tani. Gaya komunikasi pemimpin kelompok tani yang convergence (dua arah), cenderung mendorong tercapainya kelompok tani yang efektif dalam menjalankan kegiatan konservasi tanah dan air.

Partisipasi Anggota

Partisipatif merupakan salah satu prinsip dalam penumbuhan suatu kelompok dimana semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola kelompoknya (Deptan 2007).

Partisipasi merupakan ciri utama adanya pembinaan dan pengembangan, sebab tanpa adanya partisipasi sulit untuk mengatakan bahwa suatu organisasi atau kelompok itu hidup sehingga tumbuh perasaan pada semua anggota bahwa mereka adalah sebagai bagian dari organisasi tersebut dan bukan hanya menjadi milik pengurus (Adriyani 2010).

Ukuran

Ukuran kelompok adalah besar kecilnya kelompok terdiri dari kelompok kecil dan kelompok besar. Goldberg dan Larson (2006) mengemukakan bahwa kelompok kecil terdiri dari paling sedikit dua orang tetapi Utterback menganggap bahwa lima orang adalah jumlah terkecil dalam suatu kelompok, kelompok dengan 20 orang anggota umumnya dianggap batas jumlah tertinggi. Walgito (2007) mengutip pendapat Shaw yang mengatakan bahwa kelompok kecil adalah kelompok yang terdiri atas 20 orang atau kurang, sedangkan kelompok yang terdiri atas lebih dari 20 orang termasuk kelompok besar.

Muhammad (2009) berpendapat jika suatu kelompok begitu kecil, kekecilan itu mungkin membatasi ide-ide dan informasi yang timbul. Jika kelompok terlalu besar, kebesaran itu mungkin membatasi informasi tiap orang untuk didiskusikan. Bila suatu kelompok bertambah besar maka jumlah kemungkinan interaksi juga bertambah.

Gabungan Kelompok Tani

Pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam menjalankan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Kelompok tani yang berkembang bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan). Penggabungan kelompok tani ke dalam Gapoktan dilakukan agar kelompok tani dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usahatani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar, dan penggabungan dalam Gapoktan terutama dapat dilakukan oleh kelompok tani yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan yang sama secara kooperatif (Deptan 2007).

Gapoktan merupakan suatu kelembagaan milik petani yang menurut Warsana (2009) adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. Gapoktan merupakan Wadah Kerjasama Antar Kelompok tani-nelayan (WKAK) yaitu kumpulan dari beberapa kelompok tani nelayan yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usahatani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama. Gapoktan PUAP adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Kementan 2010a).

Warsana (2009) menambahkan bahwa p

Kelembagaan petani merupakan wadah bagi para petani untuk dapat menyalurkan aspirasi petani dalam hal kepemilikan modal, kemampuan dan emberdayaan Gapoktan tersebut berada dalam konteks pemantapan kelembagaan. Untuk dapat berkembang sistem dan usaha agribisnis memerlukan penguatan kelembagaan baik kelembagaan petani, maupun kelembagaan usaha dengan pemerintah berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Kelembagaan petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan masyarakat dan harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri.