1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar dari waktu ke waktu memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas manusia. Namun, peningkatan aktivitas penduduk tersebut tidak diikuti dengan peningkatan sanitasi lingkungan yang baik. Indonesia merupakan negara dengan sistem sanitasi (pengelolaan air limbah domestik) terburuk ketiga di Asia Tenggara setelah Laos dan Myanmar ( ANTARA News, 2006 ). Menurut data Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2002, tidak kurang dari 400.000 m3 per hari limbah rumah tangga dibuang langsung ke sungai dan tanah, tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu, sebesar 61,5 % dari jumlah tersebut terdapat di Pulau Jawa.

Tangki septik (septictank) merupakan suatu tangki bawah tanah yang digunakan untuk pengendapan limbah domestik/rumah tangga (Daryanto,1995). Tangki septik (septictank) merupakan salah satu permasalahan pencemaran airtanah yang ada di daerah yang padat penduduknya, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di sisi lain, airtanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Apabila airtanah telah tercemar maka berakibat buruk untuk kesehatan masyarakat dan menjadi permasalahan yang sangat penting untuk dikaji.

Faktor-faktor yang menyebabkan kualitas air sumur gali kurang baik yaitu jarak tangki septik dengan sumur gali yang kurang dari 10 meter. Kondisi tangki septik yang tidak kedap air serta terletak pada tanah berpasir menyebabkan air sumur gali tercemar oleh tinja yang mengandung bakteri Coli dan mengakibatkan kualitas air sumur gali tidak sesuai lagi dengan standar peruntukannya sebagai sumber air bersih. Persyaratan jarak tangki septik terhadap sumur gali tersebut sulit dipenuhi untuk daerah perkotaan karena kepadatan hunian yang lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan.

Tangki septik (septic tank) sebenarnya tidak sesuai untuk digunakan di kota yang padat penduduknnya. Bahkan untuk rumah sangat sederhana yang

2 halamannya sempit, tak mungkin dibangun tangki septik yang memenuhi syarat di tiap rumah. Akan tetapi jika dibuat satu tangki septik untuk beberapa rumah sulit untuk pengelolaannya. Kondisi ini terjadi di daerah sub-urban bagian utara Kota Yogyakarta yang mulai berkembang secara fisik menjadi daerah urban. Di kawasan permukiman lama sudah terlanjur menggunakan tangki septik, tidak mudah untuk diubah menjadi sistem perpipaan. Biaya perpipaan air kotor yang biasanya diakhiri dengan instalasi pengelolaan air kotor memang sangat mahal. Galian pipa besar di tengah kota yang padat akan menimbulkan masalah terganggunya kelancaran lalu lintas dan kenyamanan penduduk.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya suatu penelitian terkait pencemaran airtanah oleh limbah domestik terutama di daerah sub-urban

yang dikaitkan dengan jarak horisontal tangki septik terhadap sumur gali. Faktor jarak sumber pencemar terhadap sumur gali yang digunakan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan air merupakan parameter yang sangat vital untuk dipertimbangkan dalam membuat zonasi potensi pencemaran airtanah. Selain itu, daerah sub-urban yang terus mengalami peningkatan kepadatan penduduk membuat lahan kosong semakin sempit dan sulit ditemukan. Kondisi tersebut sangat menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian.

Berbagai metode dan teknik telah berkembang untuk memperkirakan zonasi pencemaran airtanah sesuai dengan tujuan dan keperluannya (Vrba dan Zaporozec,1994). Salah satu analisis zonasi pencemaran airtanah dapat dilakukan menggunakan metode LeGrand. Metode LeGrand dipilih dalam penelitian ini dikarenakan dalam metode ini mempertimbangkan jarak horisonal terhadap sumber pencemar yang merupakan suatu parameter yang sangat penting dalam pemetaan potensi pencemaran airtanah. Secara lebih spesifik lagi, penelitian ini dilakukan di daerah sub-urban yang dikaitkan dengan perkembangan penduduk yang terus meningkat namun tidak diikuti dengan peningkatan sanitasi lingkungan sehingga mempunyai pengaruh terhadap kondisi airtanah daerah di sekitarnya, yang perlu untuk diteliti dan selanjutnya dikaji secara komprehensif.

3 1.2. Perumusan Masalah

Daerah Sub-urban Bagian Utara Kota Yogyakarta merupakan daerah sub-urban yang secara fisik sekarang berkembang menjadi daerah urban.

Perkembangan penduduk yang terus meningkat menyebabkan daerah ini memiliki aktivitas yang kompleks. Kompleksitas kegiatan penduduk yang dilakukan tidak lepas dari peningkatan limbah domestik yang dihasilkan dan pemenuhan kebutuhan airtanah sebagai sumber kehidupan. Namun kondisi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pengelolaan lingkungan yang baik terutama perbaikan sanitasi tempat pembuangan (tangki septik) yang menjadi sumber pencemar terhadap airtanah. Kondisi ini menyebabkan daerah menjadi rentan terhadap pencemaran, karena itu monitoring terhadap tingkat potensi pencemaran airtanah berdasarkan karakteristik airtanah merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti melakukan penelitian terkait dengan kondisi kerentanan airtanah terhadap pencemaran di daerah sub-urban bagian utara Kota Yogyakarta secara lebih mendalam. Berkaitan dengan permasalahan umum tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan yang akan diteliti sebagai berikut.

1. Bagaimana zonasi potensi pencemaran airtanah di daerah sub-urban bagian utara Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode LeGrand?

2. Bagaimana kecocokan metode LeGrand dalam zonasi pencemaran airtanah berdasarkan analisis kandungan coli tinja dalam airtanah secara aktual di daerah sub-urban bagian utara Kota Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Mengetahui zonasi potensi pencemaran airtanah dengan menggunakan metode LeGrand di daerah penelitian;

4 2. Mengevaluasi kecocokan metode LeGrand dalam zonasi pencemaran airtanah berdasarkan analisis kandungan coli tinja dalam airtanah secara aktual di daerah penelitian;

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu sumber bacaan dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang lingkungan hidup;

2. Memberikan informasi bagi masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup; dan

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran airtanah.

1.5. Tinjauan Pustaka 1.5.1. Siklus Hidrologi

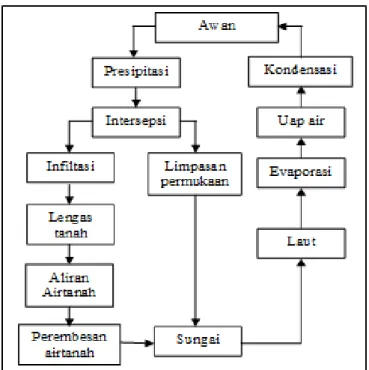

Siklus hidrologi merupakan konsep dasar tentang keseimbangan air secara global dan juga menunjukkan semua hal yang berhubungan dengan air. Siklus hidrologi terjadi didalam hirdosfer (hydrosphere). Hidrosfer adalah daerah dimana terdapat air baik di atmosfer maupun di permukaan bumi. Air di bumi berada pada lapisan atmosfer yang disebut hidrosfer yang meliputi ketinggian 1 s/d 15 km di atas permukaan tanah (Indarto, 2010). Air tersebut tersimpan di laut, dalam bentuk es, sebagai air permukaan, airtanah, dan di atmosfer bumi. Air di atmosfer berupa massa uap air yang merupakan suatu fase dari siklus hidrologi.

Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi secara umum akan mengalami dua proses, yaitu infiltasi dan limpasan (run off), dalam hal ini nilai evaporasi, transpirasi maupun evapotranspirasi dianggap kecil. Besarnya masing-masing proses tergantung dari kondisi fisik permukaan khususnya pori-pori tanah serta kekasaran permukaannya. Limpasan air merupakan air yang mengalir di permukaan tanah. Pada permukaan tanah akan mengalami evaporasi (penguapan pada badan air), transpirasi (penguapan pada tumbuhan) ataupun evapotranspirasi

5 (penguapan pada badan air dan tanaman) yang sisanya akan masuk ke dalam badan air berupa sungai ataupun laut. Secara singkat perjalanan air dideskripsikan seperti pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Model Siklus Hidrologi (Ward,1997 dalam Seyhan, 1995) Kuantitas air yang mampu diserap oleh tanah sangat tergantung pada kondisi fisik tanah, misalnya bobot tanah tiap satuan volume tanah, permeabilitas (daya tanah melalukan air), infiltrasi (daya tanah meresapkan air), porositas (jumlah volume udara yang terkandung dalam tanah), dan struktur tanah (bentukan hasil penyusunan butiran-butiran tanah) (Effendi, 2003). Sebelum tanah mencapai jenuh, air masih dapat diserap oleh tanah. Jika telah melebihi kejenuhan, air hujan yang jatuh ke permukaan akan dialirkan sebagai limpasan permukaan (surface runoff) ke badan air. Air yang masuk kedalam tanah akan mencapai akuifer melalui proses infiltrasi dan perkolasi. Airtanah yang ada akan mengalir mengikuti topografi yang pada akhirnya akan keluar baik sebagai mataair, rembesan baik di permukaan maupun di badan air. Setelah mencapai permukaan, maka air akan diuapkan (evaporasi) sehingga berubah menjadi uap. Apabila titik kondensasi tercapai, maka akan terjadi awan yang akhirnya akan kembali menjadi hujan.

6 1.5.2. Airtanah

Indarto (2010), mengemukakan bahwa airtanah merupakan air yang bergerak dalam tanah yang terdapat di bawah permukaan bumi dalam ruang-ruang antara butir-butir tanah yang membentuknya dan didalam retak-retak dari batuan. Karakteristik utama airtanah yang membedakan airtanah dengan air permukaan adalah pergerakan yang sangat lambat dan waktu tinggal (residence time) yang sangat lama, dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun (Effendi, 2003). Karena hal tersebut, airtanah akan sulit untuk pulih kembali jika mengalami pencemaran.

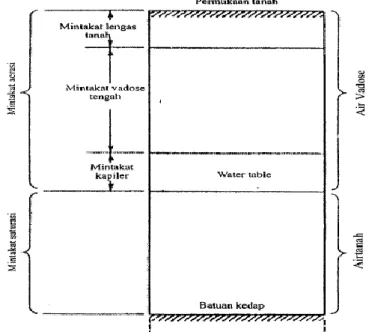

Airtanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah pada zona jenuh air, dengan tekanan hidrostatis sama atau lebih besar daripada tekanan udara. Secara vertikal zona airtanah dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu zona aerasi

(zone of aeration) atau tak jenuh di bagian atas dan zona saturasi (zone of saturation) atau jenuh dibagian bawah. Zona aerasi atau tak jenuh merupakan zona yang terdiri dari : (i) zona lengas tanah, (ii) zona air vadose, dan zona kapiler. Pada zona ini rongga-rongga tanah sebagian ditempati air dan sebagian lainnya terisi udara, yang disebut zona air vadose. Pada zona jenuh, semua rongga terisi air dan telah mempunyai tekanan hidrostatis. Air yang terdapat di zona ini disebut airtanah (Todd,1980). Agihan airtanah dapat dilihat pada Gambar 1.2.

7 Todd (1980) menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis formasi batuan yang terkait dengan kapasitasnya dalam menampung air, diantaranya:

a. Akuifer (aquifer), yaitu formasi batuan yang dapat menyimpan dan melalukan air. Contoh material ini adalah pasir, krikil, batupasir, batugamping yang berlubang dan lava yang retak-retak.

b. Akuiklud (aquiclude), yaitu formasi batuan yang dapat menyimpan batuan akan tetapi tidak dapat melakukan dalam jumlah yang berarti. Contoh material ini adalah lempung, serpih, tuf, dan berbagai batuan yang berukuran lempung.

c. Akuifug (aquifuge), yaitu suatu formasi batuan yang tidak dapat menyimpan maupun melalukan air. Contoh material ini adalah batuan granit.

d. Akuitar (aquitard), yaitu formasi batuan yang mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan air akan tetapi hanya dapat melalukannya dalam jumlah yang terbatas. Hal ini dicirikan dengan adanya rembesan atau kebocoran-kebocoran.

Seyhan (1995) mengelompokkan beberapa tipe akuifer utama, yaitu (i) akuifer tidak tertekan adalah airtanah yang terdapat pada akuifer bebas

(unconfined aquifer) yaitu di atas lapisan geologi yang kedap air (confined aquifer atau aquiclude) sampai batas permukaan airtanah (water table) di bawah permukaan tanah.; (ii) akuifer tertekan (artesis), dimana airtanah tertutup antara dua strata yang relatif kedap air (aquiclude); (iii) akuifer melayang, akuifer ini merupakan kasus khusus dari akuifer tak tertekan, dimana tubuh airtanah terpisahkan dari tubuh utama airtanah oleh stratum yang relatif kedap air dengan luasan yang kecil; dan (iv) akuifer semi-tertekan, akuifer ini merupakan kasus khusus akuifer tertekan yang dibatasi oleh lapisan-lapisan semi-permeabel. Skema airtanah bebas dan tertekan dapat dilihat pada Gambar 1.3.

8 Gambar 1.3. Akuifer Bebas dan Tertekan (Todd, 1980)

1.5.3. Pencemaran Airtanah

Pencemaran merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (PP No.82, tahun 2001). Menurut Odum (1996), pencemaran adalah perubahan-perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi yang tidak dikehendaki pada udara, tanah, dan air. Perubahan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia atau spesies-spesies yang berguna, proses-proses industri, tempat tinggal dan peninggalan-peninggalan kebudayaan atau dapat merusak sumber bahan mentah.

Zat pencemar (pollutant) dapat didefinisikan sebagai zat kimia (cair, padat, maupun gas), baik yang berasal dari alam yang kehadirannya dipicu oleh manusia (tidak langsung) maupun dari kegiatan manusia (antropogenic origin) yang telah diidentifikasi mengakibatkan efek yang buruk bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Semua itu dipicu oleh aktivitas manusia, sedangkan kontaminan, sama seperti zat pencemar, hanya saja efek negatif atau dampaknya secara nyata terhadap manusia dan lingkungannya belum teridentifikasi secara jelas ( Watts, 1997 dalam Notodarmojo, 2005).

9 Menurut Sudarmadji (1991), sumber dan penyebab utama pencemaran airtanah dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu kegiatan kota, industri, dan pertanian. Pencemaran akibat kegiatan kota merupakan pencemaran dan limbah penduduk yang berasal dari rembesan bak peresapan, bocoran saluaran air kotor maupun dari pembuangan sampah yang dapat dilihat dari tingginya kadar zat organik dalam air, NO3, Bakteri Coli, dan deterjen dalam airtanah. Pencemaran akibat limbah industri berasal dari saluran air limbah, tempat pengolahan limbah dan dari rembesan tempat pembuangan limbah pabrik yang dapat dilihat dari kadar logam berat dan zat kimia dalam airtanah. Pencemaran dari kegiatan pertanian terjadi akibat rembesan dari saluran air dan perkolasi air dari sawah yang dapat dilihat dari kadar fosfat dan pestisida yang ada dalam airtanah.

Keberadaan pencemar yang masuk kedalam airtanah akan berkurang seiring dengan waktu dan jarak yang telah ditempuh oleh pencemar tersebut. Secara hipotetik, pencemar yang masuk kedalam airtanah akan membentuk plume. Bentuk dan ukuran plume tergantung pada struktur geologi, aliran airtanah, tipe dan konsentrasi pencemar, kesinambungan pembuangan limbah, dan modifikasi yang dilakukan manusia terhadap sistem airtanahnya (Todd, 1980).

Sudarmadji (1991), menyatakan bahwa sebagai lapisan pembawa air, akuifer menentukan tingkat penyebaran pencemar. Akuifer dengan permeabilitas tinggi memungkinkan pencemar untuk menyebarkan dengan cepat dan jauh. Gradien muka airtanah berpengaruh terhadap kecepatan aliran airtanah. Dengan demikian, berpengaruh terhadap gerak dan penyebaran airtanah yang terdapat didalamnya. Makin besar gradien muka airtanah maka akan semakin besar kemungkinan pencemar didalamnya menyebar lebih cepat dan lebih jauh. Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah jarak horisontal dengan sumber pencemar. Semakin dekat jarak antara sumur dengan sumber pencemar, semakin besar kemungkinan airtanah dalam sumur mengalami pencemaran.

10 1.5.4. Kandungan bakteri E.coli

Bakteri coliform adalah bakteri indikator keberadaan bakteri patogenik lain. Lebih tepatnya, bakteri coliform fekal adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Penentuan coliform fekal menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Selain itu, mendeteksi Coliform jauh lebih murah, cepat, dan sederhana daripada mendeteksi bakteri patogenik lain. Contoh bakteri coliform adalah Esherichia coli dan Entereobacter aerogenes. Jadi, coliform adalah indikator kualitas air. Makin sedikit kandungan coliform, artinya kualitas air semakin baik (Friedheim, 2001).

Banyaknya kontaminan dalam air memerlukan standar tertentu untuk menjamin kebersihannya. Air yang terkontaminasi oleh bakteri patogen saluran cerna sangat berbahaya untuk diminum. Hal ini dapat dipastikan dengan penemuan organisme yang ada dalam tinja manusia atau hewan dan yang tidak pernah terdapat bebas di alam. Ada beberapa organisme yang termasuk kategori ini, yaitu bakteri coliform (E. coli), Enterococcus faecalis, Clostridium sp. Di Indonesia, bakteri indikator air terkontaminasi adalah E. coli.

Keberadaan bakteri coliform dalam air minum dapat menjadi indikasi kemungkinan besar adanya organisme patogen lainnya. Bakteri coliform dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu faecal coliform dan non-faecal coliform. E. coli

adalah bagian dari faecal coliform. Keberadaan E. coli dalam air dapat menjadi indikator adanya pencemaran air oleh tinja. E. coli digunakan sebagai indikator pemeriksaan kualitas bakteriologis secara universal dalam analisis dengan alasan;

a) E. coli secara normal hanya ditemukan di saluran pencernaan manusia (sebagai flora normal) atau hewan mamalia, atau bahan yang telah terkontaminasi dengan tinja manusia atau hewan; jarang sekali ditemukan dalam air dengan kualitas kebersihan yang tinggi,

b) E. coli mudah diperiksa di laboratorium dan sensitivitasnya tinggi jika pemeriksaan dilakukan dengan benar,

c) Bila dalam air tersebut ditemukan E. coli, maka air tersebut dianggap berbahaya bagi penggunaan domestik,

11 d) Ada kemungkinan bakteri enterik patogen yang lain dapat ditemukan

bersama-sama dengan E. coli dalam air tersebut.

Bakteri pembusuk ini dimasukkan ke dalam golongan bakteri Coliform, salah satu yang termasuk didalamnya adalah Escherichia coli. Bakteri coliform ini menghasilkan zat ethionine yang pada penelitian menyebabkan kanker. Bakteri-bakteri pembusuk ini juga memproduksi bermacam-macam racun seperti Indole, skatole yang dapat menimbulkan penyakit bila berlebih didalam tubuh (Gause, 1946).

Bakteri E.coli (Escherichia coli) merupakan salah satu bakteri yang tergolong bakteri koliform dan hidup secara normal didalam kotoran manusia maupun hewan. Hal yang membedakan antara Bakteri E.coli dengan bakteri lainnya yaitu bakteri E.coli mempunyai sifat dapat memfermentasikan laktose dan memproduksi asam dan gas pada suhu 370C maupun suhu 44,50C dalam waktu 48 jam (Fardiaz, 1992).

Standar Air Minum, menurut standar WHO semua sampel tidak boleh mengandung E. coli dan sebaiknya juga bebas dari bakteri coliform. Standar WHO dalam setiap tahun, 95% dari sampel-sampel tidak boleh mengandung coliform dalam 100 ml, tidak ada sampel yang mengandung E. coli dalam 100 ml, Tidak ada sampel yang mengandung coliform lebih dari 10 dalam 100 ml, tidak boleh ada coliform dalam 100 ml dan dua sampel yang berurutan (AOAC,2000).

Air yang mengandung golongan bakteri E.coli dianggap telah berkontaminasi (berhubungan) dengan kotoran manusia. Dengan demikian dalam pemeriksaan bakteriologi atau biologi, tidak langsung diperiksa apakah air itu telah mengandung bakteri pathogen (yang membuat sakit), seperti Bakteri typhsum, Vibrio colerae, Bakteri dysentriae, Entamoeba hystolonea, dan Bakteri enteritis (penyakit perut), akan tetapi langsung diperiksa dengan indikator bakteri golongan Coli (Sutrisno, 1996).

1.5.5. Tangki septik (septictank)

Parameter yang dipergunakan untuk menentukan rumah sehat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

12 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan kesehatan perumahan, meliputi 3 lingkup kelompok komponen penilaian, yaitu kelompok komponen rumah, sarana sanitasi, dan perilaku penghuninya. Kelompok sarana sanitasi salah satunya adalah pembuangan kotoran yang memenuhi syarat. Syarat pembuangan kotoran antara lain a) Kotoran manusia tidak mencemari permukaan tanah, b) Kotoran manusia tidak mencemari air permukaan / air tanah, c) Kotoran manusia tidak dijamah lalat, d) Jamban tidak menimbulkan bau yang mengganggu, dan e) Konstruksi jamban tidak menimbulkan kecelakaan.

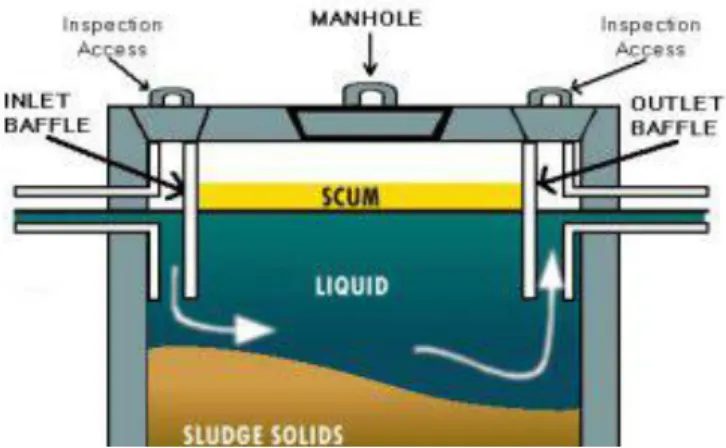

Septictank merupakan cara pembuangan kotoran yang paling dianjurkan.

Septictank adalah suatu tangki bawah tanah yang digunakan untuk pengendapan limbah domestik/rumah tangga (Daryanto,1995). Terdiri dari tank sedimentasi yang kedap air dimana tinja dan air masuk dan mengalami proses dekomposisi

yaitu proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana (penguraian).

Penggunaan septictank biasa atau konvensional banyak dijumpai dibeberapa kota di Indonesia. Penggunaan septictank biasa atau konvensional sangat jelas sekali mencemari lingkungan. Pada septictank konvensional limbah kotoran atau tinja akan masuk kedalam tanah sebagai rembesan yang bisa mencemari airtanah dan lingkungan. Dampaknya air sumur menjadi bau karena tercemari rembesan kotoran /tinja dari septictank konvensional. Berikut Gambar 1.4. desain septictank

konvensional.

Gambar 1.4. Desain Septictank Biasa atau Konvensional (Sumber : http://www.septictankbiotech.org/)

13 1.5.6. Pemetaan Potensi Pencemaran Airtanah

Kerentanan airtanah sangat relatif serta tidak dapat diukur dan tidak terbentuk. Keakuratan dari perkiraan kerentanan tergantung dari kuantitas dan kualitas data yang akurat dan dapat diandalkan. Komponen fisik utama yang digunakan dalam memperkirakan kerentanan airtanah antara lain imbuh airtanah, karakteristik airtanah dan karakteristik zona aerasi dan zona saturasi. Komponen fisik lain yang juga penting adalah topografi, kondisi airtanah dan air permukaan serta kondisi alami akuifer (Vrba dan Zaporozec, 1994).

Berbagai metode dan teknik telah berkembang untuk memperkirakan kerentanan airtanah sesuai dengan tujuan dan keperluannya. Teknik yang digunakan dalam penilaian kerentanan airtanah sangat bergantung pada kondisi fisiografi daerah penelitian, tujan penelitian, serta kualitas dan kuantitas data yang ada. Salah satu metode dalam pemetaan potensi pencemaran airtanah adalah metode LeGrand.

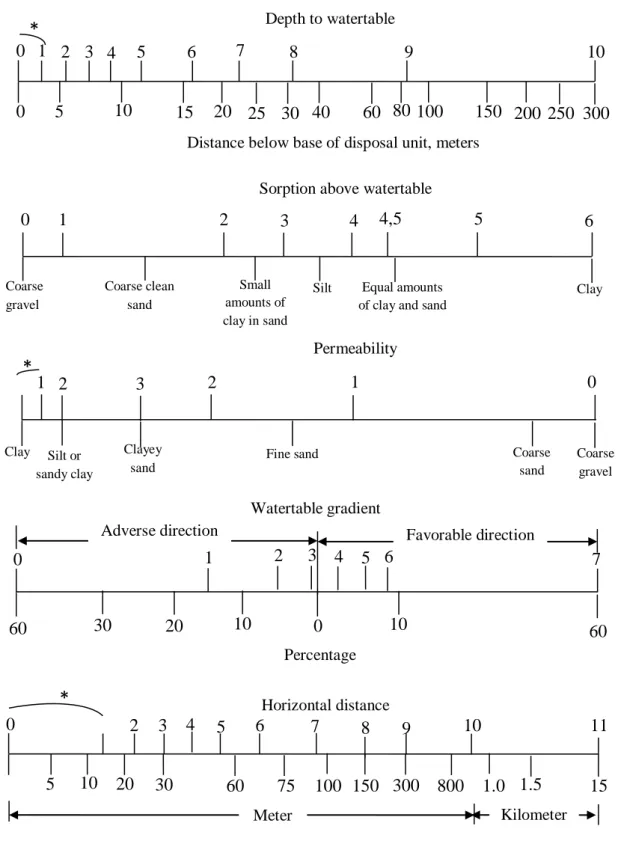

Metode LeGrand merupakan salah satu metode parametrik dalam pemetaan potensi pencemaran airtanah dengan analisis nilai penskoran (Rating system). Penilaian kerentanan berdasarkan pada asumsi bahwa bahan pencemar dilihat secara umum. Metode LeGrand ini dikembangkan oleh Harry E.LeGrand pada tahun 1964 dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kedalaman muka airtanah, kemiringan muka airtanah, jarak horisontal dengan sumber pencemar, daya penyerapan di atas muka airtanah, dan permeabilitas akuifer. Karakteristik dari masing-masing faktor akan menentukan cepat atau lambatnya polutan mencapai muka airtanah. Semakin cepat polutan itu masuk kedalam tanah, maka akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya pencemaran, demikian sebaliknya (Todd,1980). Faktor-faktor yang digunakan oleh LeGrand tersebut diberi skor untuk penilaian setiap faktor seperti Gambar 1.5.

14 *Unacceptable ranges

Gambar 1.5. Diagram untuk Menilai Potensi Pencemaran Airtanah (LeGrand 1964, dalam Todd,1980)

4 6

Equal amounts of clay and sand

0 1 2 Coarse gravel Coarse clean sand Silt 3 4,5 5 Clay Small amounts of clay in sand

Sorption above watertable

Permeability 1 0 Coarse sand 1 3 Clay Silt or sandy clay Fine sand 2 2 Coarse gravel Clayey sand

*

9 10 60 0 1 2 3 4 5 6 0 5 10 15 20 25 7 30 40 8 80 100 150 200 250 300 Depth to watertableDistance below base of disposal unit, meters

*

10 Percentage Watertable gradient 3 7 0 60 30 20 10 0 60 4 2 5 6 Favorable direction Adverse direction 1*

Horizontal distance 9 11 100 0 2 3 8 10 5 10 20 30 60 5 75 7 6 150 300 800 1.0 1.5 15 4 Kilometer Meter15 Konsep dasar pemberian skor dalam sistem LeGrand ditinjau dari besar kecilnya faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap adanya pencemaran. Skor yang besar diberikan pada faktor memiliki dampak kecil terhadap pencemaran, sedangkan skor kecil kebalikannya (Todd,1980). Untuk mengetahui potensi pencemaran dilakukan dengan menjumlahkan masing-masing skor dari kelima faktor tersebut, yang selanjutnya ditunjukkan dalam bentuk peta dengan cara menumpangsusunkan (overlay) dalam Sistem Informasi Geografis (SIG). Mungkin tidaknya suatu daerah berpotensi tercemar dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Klasifikasi Nilai Total Untuk Menentukan Potensi Pencemaran

No Total Skor Kemungkinan Tercemar

1 0 – 4 Tercemar

2 4 – 8 Mungkin Tercemar

3 8 – 12 Dapat Tercemar Tapi Sulit

4 12 – 25 Sangat Sulit Tercemar

5 25 – 35 Tidak Tercemar

Sumber : LeGrand, 1964 dalam Todd,1980

1.6. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pencemaran airtanah sudah pernah dilakukan. Penelitian pada tahun 2001 yang dilakukan Yorhanita dalam tesisnya yang berjudul Zonasi Potensi Pencemaran Airtanah Bebas Pada Teras Sungai Code, Yogyakarta menggunakan metode LeGrand untuk penentuan zonasi daerah yang tercemar. Selain itu, dilakukan pula analisis pendekatan biaya subsitusi PDAM dan pendekatan biaya kesehatan untuk mengestimasi besar kerugian dari pencemaran airtanah.

Ummiyatun pada tahun 2006 melakukan penelitian pencemaran airtanah menggunakan metode LeGrand modifikasi di daerah sub DAS Tambakbayan. Hasil utama dalam peneitian ini berupa arahan penggunaan lahan. Arah penggunaan lahan yang cocok di lokasi penelitiannya berupa kawasan lindung, kawasan resapan air dan kawasan penyangga. Dari penelitian ini juga diketahui terdapatnya hubungan antara potensi pencemaran dan kepadatan penduduk yang berbanding lurus.

16 Di tahun 2009, Muryani melakukan penelitian bertemakan pencemaran benzena di sekitar SPBU 44.552.10 Yogyakarta menggunakan metode LeGrand dengan analisis keruangan dan analisis statistik sederhana. Hasil penelitiannya berupa sebaran pencemaran benzena, faktor kedalaman muka airtanah yang merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap potensi pencemaran benzena, dan opini masyarakat terkait keberadaan SPBU. Di tahun yang sama, Rahma (2009) juga melakukan penelitian bertemakan pencemaran airtanah di sekitar kawasan Industri Tekstil Pabrik Cambric GKBI, Kabupaten Sleman. Dalam penelitiannya menggunakan metode GOD. Metode ini merupakan metode yang hampir sama dengan metode LeGrand, tetapi dalam metode GOD hanya mempertimbangkan tiga parameter yaitu tipe akuifer, karakter litologi pada zona aerasi, dan kedalaman muka airtanah.

Penelitian terbaru terkait pencemaran airtanah, dilakukan oleh Kristmastiti tahun 2010 yang mengkaji potensi pencemaran logam tembaga (Cu) di sekitar Kotagede sebagai daerah penghasil perak. Hasil penelitiannya berupa sebaran tingkat pencemaran termasuk dalam zona mungkin tercemar tetapi sulit, zona sulit tercemar, dan zona sangat sulit tercemar. Selain itu, kandungan logam tembaga dalam airtanah di daerah penelitian masih dibawah baku mutu yang dianjurkan sebesar 2 mg/l yaitu berkisar 0,0083 mg/l & 0,0096 mg/l.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi, parameter kualitas air yang digunakan, dan metode analisisnya. Dalam penelitian ini dilakukan di daerah sub-urban dengan parameter kualitas air berupa kandungan coli tinja sebagai indikator pencemarannya. Analisis yang dilakukan di penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan spasial untuk mengetahui zonasi potensi pencemaran airtanah serta analisis komparatif untuk membandingkan kecocokan hasil zonasi pencemaran airtanah secara potensial dengan zonasi pencemaran airtanah secara aktual dari hasil analisis laboratorium kandungan coli tinja dalam airtanah. Berikut Tabel 1.2. yang merupakan rincian penelitian sebelumnya terkait pencemaran airtanah.

17 Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya

No Peneliti Judul dan lokasi Tujuan Metode Hasil

1 Yorhanita (2001)

Zonasi Potensi Pencemaran

Airtanah Bebas Pada Teras Sungai Code, Yogyakarta

1. Mengetahui wilayah-wilayah pada teras sungai Code Yogyakarta yang airtanahnya berpotensi terhadap terjadinya pencemaran

2. Mengetahui faktor fisik alami dan faktor sanitasi lingkungan yang paling berpengaruh terhadap pencemaran

3. Mengestimasi kerugian ekonomi yang timbul akibat adanya pencemaran airtanah

Survei (metode Stratified

Random Sampling),

analisis laboratorium, pendekatan LeGrand, analisis statistik (metode regresi berganda), analisis pendekatan biaya substitusi PDAM dan

pendekatan biaya

kesehatan

1. Daerah yang berpotensi terjadi pencemaran airtanah yaitu daerah padat permukiman dan penduduk.

2. Adanya korelasi signifikan antara faktor jarak dengan kadar klorida dan nitrit.

3. Adanya korelasi signifikasn antara kepadatan penduduk dan pemakaian air dengan kadar klorida, kekeruhan dan tingkat keasaman PH. 2 Ummiyatun (2006) Zonasi Potensi Pencemaran Airtanah Bebas Untuk Arahan Penggunaan Lahan di Sub DAS Tambakbayan, Kabupaten Sleman

1. Mengetahui zonasi potensi pencemaran airtanah bebas pada sub DAS Tambakbayan, faktor-faktor potensi pencemaran, dan arahaan penggunaan lahan yang sesuai

2. Mengetahui hubungan antara kepadatan penduduk dengan potensi pencemaran airtanah

Pendekatan LeGrand yang dimodifikasi

1. Potensi pencemaran di sub DAS Tambakbayan masuk dalam kategori zone sulit tercemar.

2. Arahan penggunaan lahan pada lokasi penelitian berupa kawasan lindung, kawasan resapan air, serta kawasan penyangga.

3. Hubungan potensi pencemaran dan kepadatan penduduk berbanding lurus

18 Lanjutan Tabel 1.2.

No Peneliti Judul dan lokasi Tujuan Metode Hasil

3 Muryani (2009) Potensi Pencemaran Benzena Terhadap Airtanah di Sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) 44.552.10 Yogyakarta

1. Mengetahui sebaran spasial

pencemaran benzena

terhadap airtanah

dilingkungan sekitar SPBU secara potensial dan aktual;

2. Mengetahui faktor

lingkungan yang paling berpengaruh terhadap potensi pencemaran benzena di lokasi penelitian;

3. Mengetahui opini masyarakat tentang keberadaan SPBU

Metode LeGrand,

analisis keruangan dengan SIG, analisis statistik, tabulasi

1. Potensi pencemaran benzena terhadap airtanah di sekitar SPBU termasuk kategori berpotensi besar, sedang, kecil, dan sangat kecil.

2. Faktor kedalaman muka airtanah yang paling menentukan kelas potensi pencemaran benzena.

3. Kurang dari 50% responden berpendapat setuju jika lokasi kegiatan SPBU sangat dekat atau berbatasan langsung dengan permukiman warga.

4 Rahma E (2009) Potensi Pencemaran Airtanah Bebas di Sekitar Kawasan Industri Tekstil Pabrik Cambric GKBI, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 1. Mengetahui karakteristik akuifer dan airtanah bebas; 2. Menyusun zonasi kerentanan

pencemaran airtanah bebas di daerah penelitian

3. Mengevaluasi kerentanan pencemaran airtanah bebas berdasarkan validasi kualitas airtanah

Survei data instansional dan survei lapangan, analisis GOD, serta analisis laboratorium

1. Daerah penelitian memiliki karakteristik akuifer dan airtanah bebas berupa kedalaman muka airtanah berkisar 0,9 hingga 14,7

2. Material zona aerasi daerah penelitian berupa tuff vulkanik, batu pasir, pasir berlempung, dan endapan lempung.

3. Unsur Besi, Krom total, dan Fenol melebihi ambang batas baku mutu untuk air minum.

19 Lanutan Tabel 1.2.

No Peneliti Judul dan lokasi Tujuan Metode Hasil

5 Kristmastiti (2010) Zonasi Potensi Pencemaran Airtanah Bebas oleh Logam Tembaga (Cu) di Sekitar Kotagede Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Membuat zonasi potensi pencemaran airtanah;

2. Menganalisis kandungan logam tembaga (Cu) dalam airtanah disetiap zona yang terbentuk

Pendektan LeGrand, analisis laboratorium, dan lapangan (metode acak sistematik)

1. Daerah penelitian termasuk dalam zona mungkin tercemar tetapi sulit, zona sulit tercemar, dan zona sangat sulit tercemar. 2. Kandungan logam (Cu) dalam

airtanah pada zona yang ada masih dibawah baku mutu yang dianjurkan sebesar 2 mg/l yaitu berkisar 0,0083 mg/l dan 0,0096 mg/l 6 Mesoarina (2014) Analsis Zonasi Potensi Pencemaran Airtanah di Daerah Sub-urban Bagian Utara Kota Yogyakarta

1. Mengkaji sejauh mana tingkat potensi pencemaran airtanah di daerah penelitian; 2. Mengetahui kecocokan

metode LeGrand dalam zonasi pencemaran airtanah berdasarkan analisis kandungan coli tinja dalam akirtanah secara aktual di daerah penelitian;

.

Survei dan lapangan, analisis laboratorium, metode LeGrand dengan analisis deskriptif, spasial, dan analisis komparatif.

1. Zona potensi pencemaran airtanah di daerah penelitian terbentuk 3 (tiga) kelas yaitu zona II (mungkin tercemar), zona III (mungkin tercemar tetapi sulit), dan zona IV (sulit tercemar).

2. Tingkat kecocokan pemodelan pencemaran airtanah di daerah penelitian adalah 80%.

20 1.7. Kerangka Pemikiran

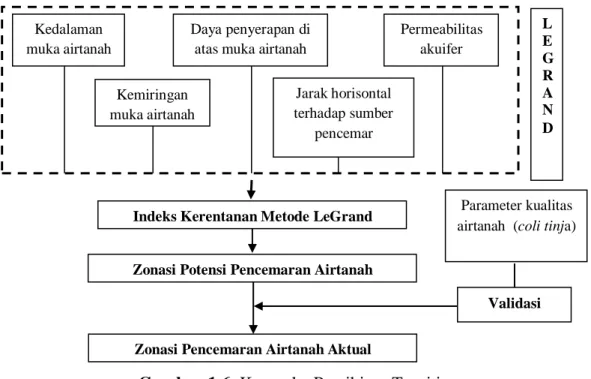

Metode LeGrand termasuk dalam kategori sistem parametrik yang merupakan salah satu metode dalam sub sistem penilaian (Rating system). Sistem ini menghitung skor setiap parameter yang akan dinilai kerentanannya. Metode LeGrand yang dikembangkan oleh Harry E.LeGrand pada tahun 1964 mempertimbangkan faktor-faktor kedalaman muka airtanah, kemiringan muka airtanah, jarak horisontal terhadap sumber pencemar, daya penyerapan di atas muka airtanah, dan permeabilitas akuifer. Karakteristik dari masing-masing faktor akan menentukan cepat atau lambatnya polutan mencapai muka airtanah. Hasil pemodelan zonasi pencemaran airtanah bersifat hipotetik, yang artinya hasil pemodelan bersifat pendugaan. Kondisi tersebut menuntut adanya validasi terhadap hasil model pencemaran airtanah menggunakan parameter kualitas airtanah yaitu kandungan coli tinja sebagai indikator pencemaran airtanah yang diakibatkan oleh aktivitas penduduk yang terus meningkat. Kerangka pemikiran teoritis yang dilakukan peneliti seperti Gambar 1.6.

Gambar 1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

Parameter kualitas airtanah (coli tinja)

Validasi Indeks Kerentanan Metode LeGrand

Zonasi Pencemaran Airtanah Aktual Zonasi Potensi Pencemaran Airtanah

L E G R A N D Kedalaman muka airtanah Permeabilitas akuifer Jarak horisontal terhadap sumber pencemar Daya penyerapan di

atas muka airtanah

Kemiringan muka airtanah