DENGAN PETA PIKIRAN (MIND MAPPING)

PADA SISWA KELAS V SD N KARANGANYAR 03

TAHUN AJARAN 2008/2009

SKRIPSI

Oleh

Haryani

K.1205017

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA

DENGAN PETA PIKIRAN (MIND MAPPING)

PADA SISWA KELAS V SD N KARANGANYAR 03

TAHUN AJARAN 2008/2009

Oleh

Haryani

K1205017

SKRIPSI

Ditulis dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan

Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Budhi Setiawan, M. Pd Dra. Suharyanti, M. Hum. NIP 19610524 198901 100 1 NIP 19490627 1980102 001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.Pada hari : Tanggal :

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang Tanda Tangan

Ketua : Drs. Slamet Mulyono, M. Pd.

Sekretaris : Dra. Raheni Suhita, M. Hum.

Anggota I : Dr. Budhi Setiawan, M. Pd.

Anggota II : Dra. Suharyanti, M. Hum.

Disahkan Oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta Dekan,

Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M. Pd. NIP 19600727 1987021 001

Haryani. K1205017. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN PETA PIKIRAN (MIND MAPPING) PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGANYAR 03 TAHUN AJARAN 2008/2009. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Nopember 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbicara pada siswa kelas V SD Negeri Karanganyar 03 dengan menggunakan peta pikiran (mind mapping) dan (2) meningkatkan kualitas hasil pembelajaran berbicara pada siswa kelas V SD Negeri Karanganyar 03 dengan menggunakan peta pikiran (mind mapping). Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (classroom action research) dengan stategi deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Karanganyar 03 yang berjumlah 27 siswa dengan guru kolaborator Pani Raharjo, A.Ma.Pd. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, analisis dokumen. Pelaksanaan tindakan penelitian ini dilakukan mulai dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yakni (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan interpretasi, (4) analisis dan refleksi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat peningkatan kualitas proses pembelajaran berbicara pada siswa kelas V SD Negeri Karangayar 03 dan (2) terdapat peningkatan kualitas hasil pembelajaran berbicara pada siswa kelas V SD Negeri Karanganyar 03 dengan menggunakan peta pikiran (mind mapping). Peningkatan kualitas proses terefleksi dari meningkatnya keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran berbicara yang meliputi siklus I 41, 4%, pada siklus II 62,8%, dan pada siklus III 76,8%. Peningkatan kualitas hasil pembelajaran berbicara siswa meliputi 51,8% pada siklus I, 66,6% pada siklus II, dan 77,7% pada siklus III.

MOTO

“Hidup itu keniscayaan, kematian itu kepastian dan cita-cita mulia itu pilihan dan setiap pilihan ada resiko yang harus dibayar”

Kupersembahkan karya ini sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasihku kepada:

1. ayah (Parno) dan ibu (Marni) tercinta, yang begitu sabar menghadapiku, terima kasih atas cinta, kasih dan semuanya, 2. adik-adikku: Diah dan Ananda, yang telah

membuatku mengerti arti persaudaraan dan terima kasih telah memberiku semangat,

3. seluruh keluarga besarku yang telah memberikan doa,

4. semua penghuni censie, yang tak bisa kusebutkan satu-satu, terima kasih telah memberiku hari-hari yang menyenangkan dan pengalaman hidup yang berharga selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univertas Sebelas Maret.

Penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat diatasi. Oleh karena itu, atas semua bantuannya, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta; yang telah memberikan izin penulisan skripsi.

2. Drs. Suparno, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP-UNS yang telah memberikan izin penulisan skripsi kepada penulis. 3. Drs. Slamet Mulyono, M.Pd., selaku Ketua Program Pendidikan Bahasa dan

Sastra Indonesia yang telah memberikan izin penulisan skripsi.

4. Dr. Budhi Setiawan, M. Pd., selaku Pembimbing I dan Dra. Suharyanti, M. Hum., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh ketelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dengan telah mengajarkan ilmunya kepada penulis.

6. Bapak Sukardi, S. Pd, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Karanganyar 03 yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian; 7. Bapak Pani Raharjo, A.Ma.Pd., selaku guru bahasa Indonesia kelas V SD

Negeri Karanganyar 03 yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

8. Siswa-siswi kelas V SD Negeri Karanganyar 03 yang telah membantu hingga terselesaikannya penelitian ini.

skripsi ini dapat selesai.

10. Berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Semoga penelitian ini berguna bagi pembaca.

Surakarta, Nopember 2009

DAFTAR ISI

Halaman JUDUL ... i PENGAJUAN ... ii PERSETUJUAN ... iii PENGESAHAN ... iv ABSTRAK ... v MOTO ... vi PERSEMBAHAN ... viiKATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR BAGAN ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 4

C. Tujuan Penelitian ... 4

D. Manfaat Penelitian ... 4

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESISI TINDAKAN... 5

A. Kajian Teori ... 5

1. Hakikat Berbicara ... 5

a) Pengertian Berbicara ... 5

b) Tujuan Berbicara ... 8

2. Hakikat Pembelajaran Berbicara di SD ... 10

a) Pengertian Pembelajaran... 10

b) Pengertian Pembelajaran Berbicara di SD... 13

e) Aspek Penilaian Kemampuan Berbicara ... 16

3. Hakikat Peta Pikiran (Mind Mapping)... 20

a) Pengertian Peta Pikiran (Mind Mapping)... 20

b) Pembelajaran Berbicara dengan Peta Pikiran (Mind Mapping)... 24

4. Hakikat Media Pembelajaran ... 30

B. Penelitian yang Relevan... 33

C. Kerangka Berpikir... 34

D. Hipotesis Tindakan ... 36

BAB III METODE PENELITIAN ... 37

A. Tempat dan Waktu Penelitian ... 37

B. Bentuk dan Strategi Penelitian ... 38

C. Subjek dan Objek Penelitian ... 38

D. Teknik Pengumpulan Data ... 38

E. Teknik Validitas Data ... 39

F. Teknik Analisis Data ... 39

G. Indikator ... 41

H. Prosedur Penelitian ... 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 43

A. Deskripsi Kondisi Awal ... 43

B. Deskripsi Hasil Penelitian ... 48

C. Pembahasan... 82

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ... 86

A. Simpulan ... 86

B. Implikasi ... 87

C. Saran ... 88

DAFTAR PUSTAKA ... 89

DAFTAR TABEL

Halaman

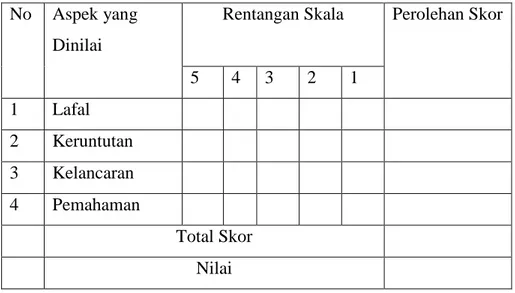

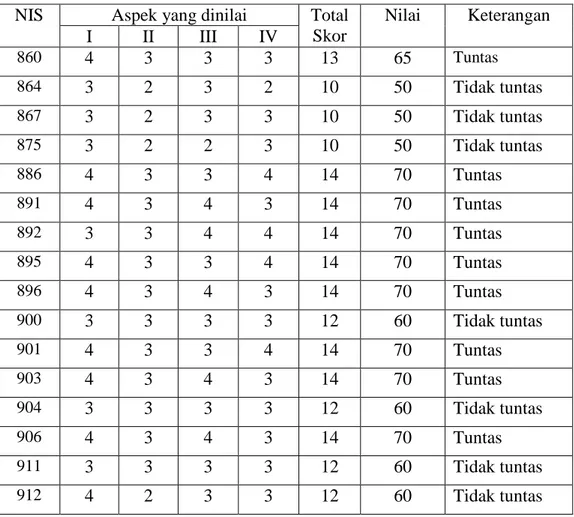

Tabel 1. Rubrik Pengamatan Penilaian Kemampuan Berbicara ... 18

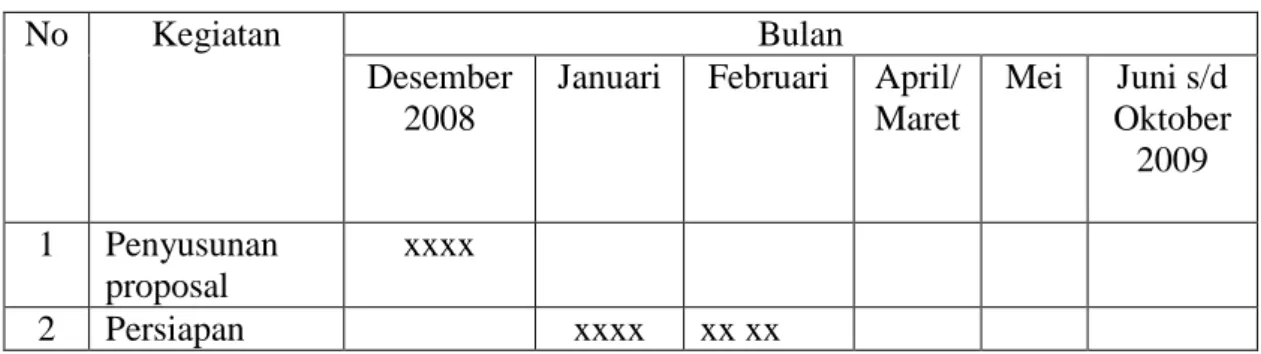

Tabel 2. Rincian Kegiatan, Waktu, dan Jenis Kegiatan Penelitian... 37

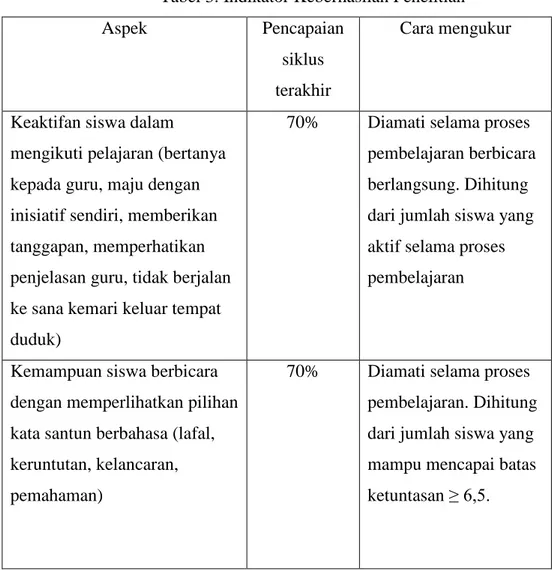

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Penelitian... 41

Tabel 4. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Berbicara pada Survei Awal ... 46

Tabel 5. Observasi Keaktifan Siswa pada Survei Awal... 47

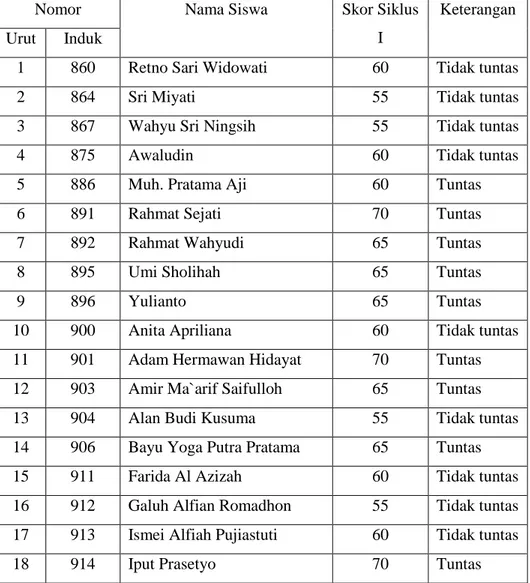

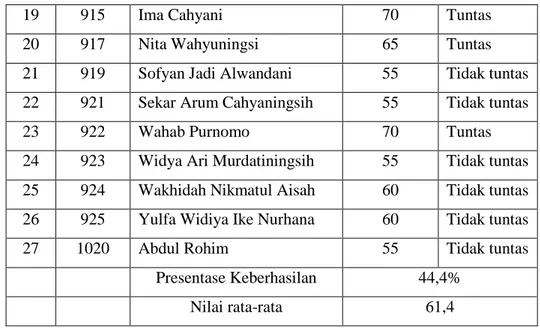

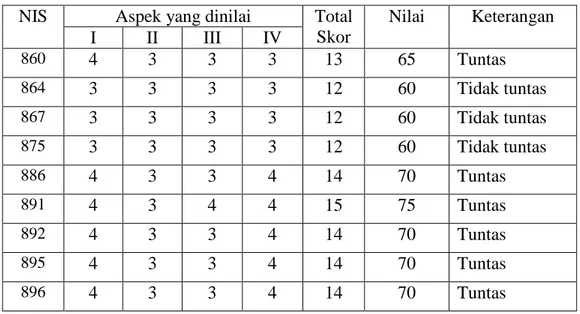

Tabel 6. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Berbicara pada Siklus I... 55

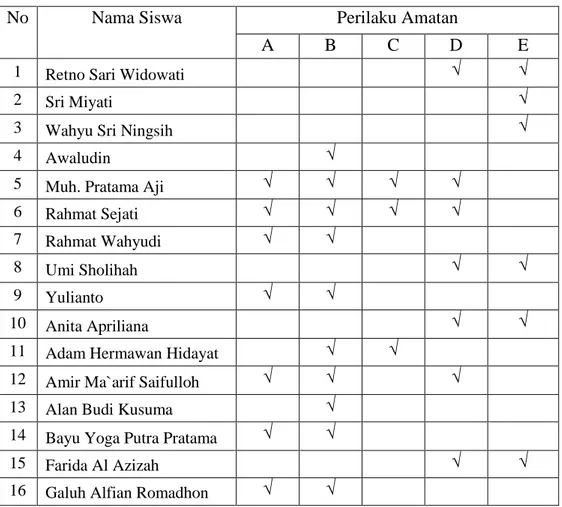

Tabel 7. Observasi Keaktifan siswa pada Siklus I ... 57

Tabel 8. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Berbicara pada Siklus II ... 65

Tabel 9. Observasi Keaktifan Siswa pada Siklus II ... 67

Tabel 10. Perbandingan Nilai Kemampuan Berbicara pada Siklus Idan II ... 69

Tabel 11. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Berbicara pada Siklus III ... 77

Tabel 12. Observasi Keaktifan Siswa Siklus III ... 79

Tabel 13. Perbandingan Nilai Kemampuan Berbicara pada Siklus I,II, dan III ... 81

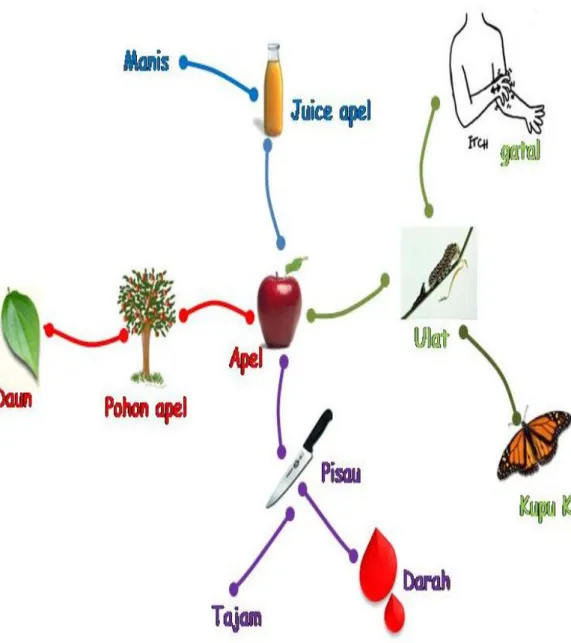

Halaman Gambar 1. Contoh Mind Mapping 1 ... 27 Gambar 2. Contoh Mind Mapping 2 ... 28 Gambar 3. Contoh Mind Mapping 3 ... 29

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Alur Kerangka Berpikir ... 35 Bagan 2. Siklus Penelitian Tindakan Kelas ... 40

Halaman

Lampiran Prasiklus ... 93

Lampiran 1. Catatan Lapangan Wawancara dengan Guru Prasiklus... 94

Lampiran 2. 1. Catatan Lapangan Wawancara dengan Siswa Prasiklus ... 97

Lampiran 2. 2. Catatan Lapangan Wawancara dengan Siswa Prasiklus ... 99

Lampiran 2. 3. Catatan Lapangan Wawancara dengan Siswa Prasiklus ... 101

Lampiran 3. Catatan Lapangan Observasi Prasiklus ... 103

Lampiran 4. 1 Dokumentasi Foto Survei Awal ... 105

Lampiran 4. 2. Dokumentasi Foto Survei Awal ... 106

Lampiran Siklus I... 107

Lampiran 5. RPP Siklus I... 108

Lampiran 6. Catatan Lapangan Hasil Observasi Siklus I ... 113

Lampiran 7. 1. Catatan Lapangan Wawancara Siswa Pascasiklus I ... 115

Lampiran 7. 2. Catatan Lapangan Hasil Wawancara Siswa Pascasiklus I ... 117

Lampiran 7. 3. Catatan Lapangan Hasil Wawancara Siswa Pascasiklus I ... 119

Lampiran 8. Lembar Penilaian Kemampuan Berbicara Siklus I ... 121

Lampiran 9. Lembar Penilaian Keaktifan Siswa Siklus I ... 124

Lampiran 10. 1. Hasil Peta Pikiran Siswa Siklus I ... 125

Lampiran 10. 2. Hasil Peta Pikiran Siswa Siklus I ... 126

Lampiran 10. 3. Hasil Peta Pikiran Siswa Siklus I ... 127

Lampiran 11. Transkrip Berbicara Siklus I... 128

Lampiran 12. Dokumentasi Foto Siswa Siklus I... 134

Lampiran Siklus II ... 136

Lampiran 13. RPP Siklus II ... 137

Lampiran 14. Catatan Lapangan Hasil Observasi Siklus II ... 143

Lampiran 15. 1. Catatan Lapangan Hasil Wawancara Siswa Siklus I... 145

Lampiran 15. 2. Catatan Lapangan Hasil Wawancara Siswa Siklus II... 147

Lampiran 15. 3. Catatan Lapangan Hasil Wawancara Siswa Siklus II... 149

Lampiran 16. Lembar Penilaian Kemampuan Berbicara Siswa Siklus II... 151

Lampiran 17. Lembar Penilaian Keaktifan Siswa Siklus II... 154

Lampiran 18. 1. Hasil Peta Pikiran Siswa Siklus II ... 155

Lampiran 18. 2. Hasil Peta Pikiran Siswa Siklus Siklus II ... 156

Lampiran 18. 3. Hasil Peta Pikiran Siswa Siklus Siklus II ... 157

Lampiran 19. Transkrip Berbicara Siklus II ... 158

Lampiran 20. Dokumentasi Foto Siswa Siklus II ... 165

Lampiran Siklus III ... 167

Lampiran 21. RPP Siklus III ... 168

Lampiran 22. Catatan Lapangan Hasil Observasi Siklus III... 173

Lampiran 23. 1. Catatan Lapangan Hasil Wawancara Siswa Pascasiklus III. 175 Lampiran 23. 2. Catatan Lapangan Hasil Wawancara Siswa Pascasiklus III. 177 Lampiran 23. 3. Catatan Lapangan Hasil Wawancara Siswa Pascasiklus III. 179 Lampiran 24. Lembar Penilaian Kemampuan Berbicara Siswa Siklus III ... 181

Lampiran 26. 1. Hasil Peta Pikiran Siswa Siklus III... 185

Lampiran 26. 2. Hasil Peta Pikiran Siswa Siklus III... 186

Lampiran 26. 3. Hasil Peta Pikiran Siswa Siklus III... 187

Lampiran 27. Transkrip Berbicara Siklus III ... 188

Lampiran 28. Dokumetasi Foto Siswa Siklus III... 196

Lampiran 29. 1. Surat Permohonan Izin Survei Awal ... 197

Lampiran 29. 2. Surat Permohonan IzinResearch/Penelitian untuk Sekolah . 198 Lampiran 29. 3. Surat Permohonan Izin Research/Penelitian untuk Rektor .. 199

Lampiran 29. 4. Surat Permohonan Izin Menyusun Skripsi ... 200

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh seseorang, terutama pelajar yang merupakan calon intelek- tual. Banyak orang terampil menulis, tetapi tidak pandai berbicara. Dalam hal ini kemampuan berbicara dalam forum resmi atau di depan umum, bukan hanya sekedar berbicara. Terkadang ada pembicara yang mengangkat topik yang menarik, tetapi membuat pendengar tidak mengerti bahkan merasa bosan meskipun dengan topik yang sebenarnya menarik untuk disimak. Ada juga orang-orang yang tidak berani berbicara di depan umum. Padahal berbicara merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa dari empat aspek lainnya. Aspek berbicara termasuk dalam pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan sejak kita masih duduk di Sekolah Dasar. Kemampuan berbicara sering diabaikan karena ada anggapan bahwa kemampuan berbicara dapat didapatkan secara alami sehingga tidak banyak guru yang mengajarkan. Imam Syafi`ie (1993: 34) menggungkapkan bahwa Kemampuan berbicara yang baik dapat dikuasai melalui proses belajar dan berlatih secara teratur.

Seseorang dengan kemampuan berbicara tinggi tidak hanya memperlihatkan suatu penguasan bahasa yang sesuai, tetapi juga dapat menceritakan kisah, berdebat, berdiskusi, menafsirkan, menyampaikan laporan, menyampaikan informasi ( fakta, peristiwa, gagasan, pendapat, tanggapan), dan melaksanakan berbagai tugas lainnya berkaitan dengan berbicara. Kemampuan berbicara merupakan aspek utama dan paling tampak dari kecerdasan verbal. Selain untuk berkomunikasi, kemampuan berbicara juga penting untuk menggunggkapkan pikiran, keingingan, dan pendapat.

Kemampuan berbicara seseorang juga akan mempengaruhi aspek berbahasa yang lainnya misalnya, membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar dalam berkomunikasi, bahkan ketika seseorang yang berkomunikasi dengan yang tidak dilihat maupun didengarnya. Kata-kata

yang didengar merupakan dasar dari buku-buku, dan bagian dari laporan, puisi, pidato, cerita dan surat. Seseorang yang memiliki kecerdasan dalam kata-kata dengan mudah dapat mengalirkan dan sumber kata-kata dalam pikiran mereka. Seseorang yang cerdas secara kata-kata pada umumnya memiliki kemampuan mendengarkan yang sempurna yang dapat memungkinkan dia dapat berkomunikasi dengan lancar, baik antarpribadi maupun kelompok. Seseorang yang memiliki kemampuan mendengarkan yang baik dapat berkomunikasi dengan ringkas dan dengan tepat menanggapi kata-kata orang lain, karena hal itu memungkinkannya untuk merumuskan tanggapan yang efektif.

Pada umumnya siswa belum memiliki kemampuan berbicara yang baik untuk situasi formal maupun nonformal. Padahal semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka akan lebih membutuhkan kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara merupakan alat komunikasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kemampuan berbicara yang kurang baik, maka kegiatan pebelajaran tidak dapat berjalan dengan lancar. Menurut Pageyasa (2004) dalam penelitiannya hal tersebut juga ditemukan di siswa kelas 1 MTs Sunan Kalijogo. Siswa kelas 1 MTs Sunan Kalijogo masih sulit berbicara tanpa bantuan. Dengan kata lain, kemampuan berbicara siswa masih rendah. Bila dikaitkan dengan pembelajaran berbicara, tentu ada masalah dalam hal ini yang menyebabkan kemampuan berbicara siswa masih rendah. Praktik pembelajaran yang kurang efektif dan kurang disenangi siswa sebagai penyebabnya.

Masalah ini juga dialami oleh siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Karanganyar 03. Siswanya cenderung gugup jika berada di depan kelas untuk berbicara di depan teman sekelasnya. Siswa juga sering lupa dengan apa yang akan disampaikan di depan kelas. Siswa menghafal semua kata-kata yang akan disampaikan di depan kelas, tetapi setelah di depan kelas mereka dengan apa yang akan disampaikan. Siswa juga membutuhkan waktu yang lama berpikir mengenai apa yang akan disampaikan mengenai tema dan kata-kata yang akan disampaikan di depan kelas. Kesulitan yang paling sering dihadapi oleh siswa adalah siswa kesulitan menggungkapkan ide dan gagasan yang ada di pikiran mereka. Pada akhirnya mereka kehabisan waktu hanya untuk memikirkan dan menghafal apa

hafal. Dari 27 siswa kelas V SD Negeri Karanganyar 03 belum ada sebagian dari siswa yang mendapat nilai baik untuk materi berbicara. Mereka menghadapi kesulitan dalam berbicara pada masalah menuangkan ide. Dari 27 siswa 5 siswa mendapat nilai 70, 7 siswa mendapat nilai 65, sisanya mendapat nilai 65 ke bawah. Kondisi ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian tindakan kelas dengan mengangka aspek berbicara. Metode yang peneliti gunakan adalah metode peta pikiran (mind mapping) atau peta konsep.

Peneliti menggunakan peta pikiran (mind mapping) atau peta konsep karena sebagian besar siswa kesulitan membuat konsep tentang apa yang akan dibicarakan ketika berada di depan kelas. Metode menghafal tidak terlalu berhasil untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Pendapat yang dikemukakan oleh Tonny dan Bary Buzan bahwa peta pikiran (mind mapping) atau peta konsep merupakan cara yang paling mudah untuk memasuk informasi ke dalam otak dan untuk kembali mengambil informasi dari dalam otak. Peta pikiran (mind mapping)

merupakan teknik yang paling baik dalam membantu proses berpikir otak secara teratur karena menggunakan teknik grafis yang berasal dari pemikiran manusia yang bermanfaat untuk menyediakan kunci-kunci universal sehingga membuka potensi otak. Dengan demikian siswa dapat lebih mudah menuangkan ide atau pendapatnya ke dalam sebuah konsep untuk kemudian mengembangkannya sebelum berbicara. Siswa akan lebih mudah menyalurkan kreativitasnya melalui bagan-bagan untuk kemudian mengingat kembali mengeluarkan apa yang sebelumnya ada di pikirannya.

Dari uraian di atas peneliti berharap bahwa dengan menggunakan peta pikiran (mind mapping) atau peta konsep akan meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Karanganyar 03. Siswa akan lebih mudah menuangkan ide atau gagasannya melalui peta pikiran (mind mapping). Dengan demikian siswa akan lebih mudah mengingat kembali mengenai apa yang akan disampaikan dengan melihat bagan peta pikiran (mind mapping) atau peta konsep. Peta pikiran (mind mapping) tersebut akan membantu membuka kembali ide-ide yang sebelumnya telah dirancang oleh siswa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peta pikiran (mind mapping) dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbicara pada siswa kelas V SD Negeri Karanganyar 03?

2. Bagaimanakah peta pikiran (mind mapping) dapat meningkatkan kualitas hasil berbicara pada siswa kelas V SD Negeri Karanganyar 03?

C. Tujuan Penelitian

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbicara pada siswa kelas V SD Negeri Karanganyar 03 dengan peta pikiran (mind mapping).

2. Meningkatkan kualitas hasil pembelajaran berbicara pada siswa kelas V SD Negeri Karanganyar 03 dengan peta pikiran (mind mapping).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara siswa diharapkan akan meningkat. Siswa dapat merancang bagan peta pikiran (mind mapping) untuk membantu menuangkan pikirannya ketika berbicara.

2. Bagi guru, dapat memberi alternatif baru bagi pembelajaran, terutama aspek berbicara.

3. Bagi sekolah, dapat menjadi acuan untuk pembelajaran terutama bagi guru bidang studi Bahasa Indonesia.

4. Bagi peneliti dapat memperoleh pengalaman dan wawasan nyata tentang penerapan teknik pembelajaran dengan menggunakan peta pikiran (mind mapping) untuk meningkatkan kemampuan berbicara.

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS TINDAKAN

A. Kajian Teori 1. Hakikat Berbicara a. Pengertian Berbicara

Burhan Nurgiyantoro (2001: 276) mengungkapkan pengertian berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi (bahasa) yang didengarnya itulah kemudian manusia belajar mengucapkan bunyi dan akhirnya mampu untuk berbicara. Jika ingin berbicara dalam suatu bahasa secara baik, pembicara harus menguasai lafal, struktur, dan kosakata yang bersangkutan. Di samping itu, diperlukan juga penguasaan masalah dan atau gagasan yang akan disampaikan, serta kemampuan memahami bahasa lawan bicara. Sejalan dengan hal tersebut, Bambang Kaswanti Purwo (1989: 166) juga menjelaskan bahwa pada dasarnya mekanisme berbicara adalah sebuah proses produksi lafal perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan, dan paru-paru.

Sarwiji Suwandi dan Budhi Setiawan (2003: 7) menjelaskan bahwa berbicara adalah kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai perluasan dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar(audible) dan kelihatan (visible) yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikomunikasikan.

Menurut Yus Rusyana dan Sutardi (1981: 69) kemampuan berbicara merupakan kemampuan yang menggunakan sistem lambang ucapan, tekanan, intonasi, struktur tata bahasa, dan perbendaharaan kata dengan penyampaian yang normal dalam situasi komunikasi. Unsur-unsur bahasa maupun kefasihan perlu

diperhatika dalam menguji kemampuan berbicara. Perhatian unsur-unsur bahasa dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak seseorang dapat berkomunikasi dengan anggapan bahwa dalam berbicara beberapa kemampuan dapat mengimbangi kekurangan kemampuan yang lain.

Aziz Syarif, Said Mursalin, Kamaruddin, Abdul Karim (1981: 78) menyebutkan bahwa aspek-aspek kemampuan berbicara meliputi dua jenis cara pengungkapan. Pertama, untuk mengenali kemampuan mengungkapkan gagasan secara logis. Kedua, mengenai kemampuan membahasakan gagasan secara logis, tepat, dan fasih. Kedua aspek tersebut sangat penting untuk menunjang kemampuan berbicara seseorang.

I Made Denes, Anom Meko Mbete, I Ketut Ginarsa, I Ketut Mantra (1981: 8), mengemukakan bahwa berbicara adalah kemampuan berbahasa lisan yang menggunakan alat berbicara untuk menghasilkan bunyi ujaran. Ucapkan seseorang tergolong kemampuan berbicara, jika hal itu tersusun secara teratur munurut kaidah bahasa, memiliki perbendaharaan kata yang memadai, ketetapan lafal, dan kefasihan yang wajar sehingga pembicaraannya dapat dipahami oleh lawan bicara tanpa mengalami banyak kesulitan.

Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengeskpresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pendengar akan menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persendian (juncture)

Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi, sedangkan untuk dapat menyampaikan informasi dengan efektif, sebaiknya pembicara sangat memahami isi pembicaraannya, disamping itu juga harus dapat mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengar (Maidar G. Arsjad, Mukti U.S, 1988: 17).

Mulgrave (dalam Suharyanti, 1996: 5) menjelaskan bahwa kegiatan berbicara lebih dari pada hanya sekedar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara merupakan alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir secara langsung; apakah pembicaraan dipahami atau tidak oleh

menyesuaikan diri atau tidak pada saat dia mengkomunikasikan gagasan-gagasan; apakah dia waspada serta antusias atau tidak.

Maidar G. Arsjad, Mukti U.S (1988: 17-19) menjelaskan faktor-faktor kebahasaan yang penunjang keefektifan berbicara antara lain; (1) ketepatan ucapan seorang pembicara dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa harus tepat karena pengucapan bunyi-bunyi yang tidak tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar; (2) penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi harus sesuai; (3) pilihan kata yang tepat; (4) ketepatan sasaran pembicaraan. Sedangkan, Mulyono Abdurrahman (2003: 183) menjelaskan mengenai komponen artikulasi yang berkenaan dengan kejelasan pengujaran kata, komponen suara berkenaan dengan nada, kenyaringan, kualitas wicara, dan komponen kelancaran berkenaan dengan kecepatan wicara.

.

“Speech act theory attempts to explain how speakers use language to accomplish intended actions and how hearers infer intended meaning form what is said. Although speech act studies are now considered a sub-discipline of cross-cultural pragmatics, they actually take their origin in the philosophy of language” Joanna Jaworrow (2004).

Joanna Jaworrow (2004) mengungkapkan bahwa teori berbicara mencoba untuk menjelaskan bagaimana pembicara menggunakan bahasa yang diharapkan akan menyempurnakan tindakan-tindakan dan pendapat yang berbentuk arti dari apa yang diucapkan. Meskipun pelajaran berbicara sekarang mempertimbangkan subdisiplin persilangan budaya pragmatik, mereka biasanya mengambil sumber asal-usul filsafat bahasa.

Suharyanti (1996: 4) menjelaskan bahwa agar pembicara berhasil baik ketika membawakan pembicaraan, maka perlu diperhatikan ekspresi: fisik, ucapan, dan lagu. Ekspresi berupa sikap dan mimik, ekspresi ucapan berupa pelafalan kata yang tepat, ekspresi lagu meliputi tinggi rendahnya suara, jeda, dan

kesenyapan. Pembicaraan akan berjalan lancar jika semua hal tersebut dilaksanakan dengan tepat.

Sarwiji Suwandi dan Budhi Setiawan (2003: 8) mengungkapkan bahwa kemahiran berbicara mempunyai prasyarat-prasyarat tertentu. Prasayarat tersebut, misalnya; keberanian, ketenangan sikap di depan orang banyak, mampu memberi reaksi yang cepat dan tepat, sanggup melontarkan gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran secara lancar dan teratur, dan memperlihatkan suatu sikap dan gerak-gerik yang tidak canggung dan kaku. Selain itu, perlu diperhatikan ekspresi fisik, ucapan (lafalisasi), dan lagu. Ekspresi fisik berupa sikap dan mimik akan sangat membantu menegaskan maksud pembicara.

Henry Guntur Tarigan (2008: 16) menyatakan bahwa berbicara merupakan kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai perluasan dari batasan ini, berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar (audible) dan yang kelihatan (visible) yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan.

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan hakikat berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara merupakan alat komunikasi, menyampaikan pikiran sehingga antara pendengar dan pembicara harus saling memahami pembicaraan. Dalam berbicara terdapat unsur-unsur bahasa yang dimaksudkan untuk mengetahui berapa banyak seseorang dapat berkomunikasi dengan anggapan bahwa dalam berbicara beberapa kemampuan dapat mengimbangi kekurangan kemampuan yang lain.

b. Tujuan Berbicara

Menurut Sarwiji Suwandi dan Budhi Setiawan (2003: 12) yang dimaksud dengan tujuan berbicara bergantung dengan apa yang dikehendaki. Suatu maksud akan menimbulkan reaksi-reaksi tertentu pula. Pada umumnya tujuan berbicara sebagai berikut:

membangkitkan keinginan atau menekankan perasaan yang kurang baik, serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdian. Setelah pembicaraan itu berakhir, pendengar diharapkan menunjukkan reaksi yang berupa tergugahnya perasaan mereka terhadap hal yang disampaikan oleh pembicara.

2) Pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan pendengar. Setelah pembicaraa selesai, diharapkan akan terjadi persesuaian pendapat, keyakinan, dan kepercayaan antara pendengar dan pembicara.

3) Berbuat atau bertindak. Seorang pembicara mempunyai tujuan menghendaki adanya tindakan atau reaksi fisik dari para pendengar. Dasar tindakan tersebut adalah adanya keyakinan yang sudah dalam atau terbakar suatu emosi.

4) Memberitahu, pembicaraan yang bertujuan untuk memberitahukan, biasanya pembicara akan memberitahukan atau menyampaikan sesuatu kepada pendengarnya agar mereka benar-benar mengerti. 5) Menyenangkan. Pembicaraan dilakukan dengan maksud untuk

menggembirakan pendengarkan dalam suatu pertemuan.

Suharyanti (1996: 4) menyatakan bahwa tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Pembicara dapat menyampaikan pembicaraan dengan efektif, jika memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan; dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengarnya; dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan.

Imam Syafi`ie (1993: 35) mengungkapkan bahwa tujuan pengajaran kemampuan berbicara adalah agar para siswa mampu memilih dan menata gagasan dengan penalaran yang logis dan sistematis, mampu menuangkannya ke dalam bentuk-bentuk tuturan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Siswa harus mampu mengucapkannya dengan jelas dan lancar, serta mampu memilih ragam bahasa Indonesia sesuai dengan konteks komunikasi

karena hal tersebut akan mempengaruhi pengertian pembicaaran antara pembicara dan lawan bicara.

Nababan (1993: 172) menyatakan bahwa tujuan utama kemampuan “komunikatif” ialah untuk “menyampaikan pesan kepada orang”, yakni “untuk mampu berkomunikasi mengenai sesuatu dalam bahasa”. Tujuan kedua untuk “menyampaikan pesan kepada orang lain dalam cara yang secara sosial dapat diterima”. Tujuan pertama dapat akan tercapai dengan aktivitas-aktivitas yang boleh disebut “kinerja komunikatif”, sedangkan tujuan kedua dengan latihan-latihan untuk mengembangkan kemampuan komunikatif. Selanjutnya, Henry Guntur Tarigan (2008: 16) juga menjelaskan tujuan utama dari berbicara yaitu untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, pembicara harus dapat memahami semua pembicaraan makna yang ingin dikomunikasikan.

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan berbicara adalah menyampaikan pesan dan berkomunikasi untuk orang lain dengan prinsip-prinsip tertentu agar pembicara dan pendengar saling mengerti. Berbicara mempunyai maksud-maksud tertentu, misalnya mengajak, menghibur, meyakinkan. Berbicara berarti menuangkan ide serta gagasannya ke dalam sebuah tuturan dengan tujuan agar dimengerti orang lain.

2. Hakikat Pembelajaran Berbicara di SD a. Pengertian Pembelajaran

Given (2007: 57) menyatakan bahwa beberapa sirkuit memproses sejumlah emosi, beberapa memproses interaksi sosial, sedangkan beberapa akan memproses informasi indriawi, dan sementara yang lain menangani pikiran atau hal-hal terkait dengan gerakan, warna, dan sebagainya. Semua sistem kompleks ini memproses informasi secara khusus, sehingga mereka disebut sistem pembelajaran. Sejalan dengan teori tersebut, Robert Ornstain (dalam Given, 2007: 44) menjelaskan beberapa cara pembelajaran sebagai sistem operasi alamiah otak, tetapi bukan mengenai kecerdasan majemuk yang pertama kali diperkenalkan oleh Howard Garner dalam Frames of Mind.

Eveline Siregar, 2007: 4) juga menjelaskan mengenai istilah pembelajaran sebagai upaya menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat dipermudah (facilitated) pencapaiannya. Dalam kegiatan pembelajaran perlu dipilih strategi yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Selanjutnya, Dewi Salma Prawiradilaga (2008: 18-19) juga menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran selalu dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika ia selesai belajar. Pembelajaran diartikan sebagai KBM konvensional karena guru dan peserta didik langsung berinteraksi. Berinteraksi berarti akan terjadi proses belajar-mengajar, sehingga disebut dengan pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, Dewi Salma Prawiradilaga (2008: 136) juga mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari suatu sistem pembelajaran, kajian isi, materi ajar, strategi pembelajaran (metode, media, waktu, sistem penyampaian), serta asesmen belajar.

Menurut Didang Setiawan (2006), konsep pembelajaran merupakan kegiatan guru untuk menciptakan situasi agar siswa belajar. Pengajaran dianggap berhasil jika tidak terjadi proses pembelajaran. Meskipun metode yang digunakan sederhana, tetapi bila mendorong para siswa banyak belajar, maka pengajaran tersebut dianggap berhasil (efektif). Sedangkan pengertian dari pendekatan pembelajaran adalah melihat pembelajaran sebagai proses belajar siswa yang sedang berkembang untuk mencapai perkembangannya. Sedangkan model pembelajaran adalah melihat pembelajaran sebagai suatu disain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Pengertian metode pembelajaran: berfokus pada proses belajar-mengajar untuk bahan ajaran dan tujuan pembelajaran tertentu yang lebih terbatas.

Erman Suherman (2008) mendefinisikan pembelajaran sebagai hakikat kegiatan guru dalam membelajarkan siswa, yang berarti bahwa proses pembelajaran akan membuat atau menjadikan siswa dalam kondisi belajar. Siswa dalam kondisi belajar dapat diamati dan dicermati melalui indikator aktivitas yang

dilakukan, yaitu perhatian fokus, antusias, bertanya, menjawab, berkomentar, presentasi, diskusi, mencoba, menduga, atau menemukan.

Didang Setiawan (2006) mengungkapkan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna dengan menghubungkan materi dengan kehidupan siswa sehari-hari. Materi pelajaran diberikan sebagai fokus dari materi pelajaran yang diambil dari mata pelajaran yang lain, mengintegrasikan dua atau lebih mata pelajaran, memadukan kegiatan sekolah dengan pekerjaan, belajar juga memberikan layanan dan media untuk pembelajaran siswa selama proses belajar-mengajar.

Moris (dalam Jafrizal, 2008) menyatakan bahwa pembelajaran berbicara merupakan alat komunikasi yang alami antara anggota masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan sebagai sebuah bentuk tingkah laku sosial. Kemampuan berbicara adalah kemampuan menyusun kalimat-kalimat karena komunikasi terjadi melalui kalimat-kalimat untuk menampilkan perbedaan tingkah laku yang bervariasi dari masyarakat yang berbeda. Selanjutnya Jafrizal (2008) juga menjelaskan bahwa kemampuan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh.

Yayu (2008) menjelaskan bahwa pada hakikatnya pembelajaran bertujuan tertentu. Tujuan pembelajaran tersebut, antara lain: (1) membekali siswa dengan strategi belajar dengan efisien; (2) membantu siswa untuk mengidentifikasi cara belajar dengan keinginan mereka sendiri; (3) membangun kemampuan yang diperlukan untuk negosiasi yang tercantum dalam kurikulum; (4) mendorong siswa agar menetapkan sasaran belajar mereka sendiri; (5) mendorong siswa untuk menetapkan tujuan dan waktu belajar yang realistis dengan lingkungan siswa; (6) membangun keterampilan siswa mengevaluasi diri sendiri.

Simpulan teori tersebut, bahwa hakikat pembalajaran adalah kegiatan yang berisi sistem pembelajaran yang membantu siswa belajar, mencapai perkembangan kecerdasan dan sosialnya. Pembelajaran merupakan sistem operasi alamiah otak dalam memproses sejumlah emosi. Beberapa otak memproses interaksi sosial, beberapa memproses informasi indriawi, sementara yang lain menangani pikiran atau hal-hal terkait dengan gerakan, warna, dan sebagainya.

sistem dengan pembelajaran.

b.Pengertian Pembelajaran Berbicara di SD

Sarwiji Suwandi dan Budhi Setiawan (2003: 38) menjelaskan bahwa sesuai dengan pengajaran Bahasa Indonesia dapat dikemukakan tujuan pembelajaran keterampilan berbicara agar para siswa mampu memilih dan menata gagasan dengan penalaran yang logis dan sistematis. Selain itu, siswa diharapkan mampu menuangkan idenya ke dalam bentuk-bentuk tuturan dalam bahasa Indonsia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, mampu mengucapkannya dengan jelas dan lancar, serta mampu memilih ragam bahasa Indonesia sesuai dengan konteks komunikasi.

Samsuri dan Sadtono (dalam Nurokhman, 2009) menjelaskan bahwa kemampuan berbicara dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar saat ini, ditujukan untuk arah pembinaan bahasa Indonesia di sekolah yang dituangkan dalam tujuan pengajaran bahasa Indonesia yang secara eksplisit yang dicantumkan dalam kurikulum. Secara garis besar, tujuan utama pengajaran bahasa Indonesia agar anak-anak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai kaidah bahasa. Berarti bertujuan agar anak-anak mampu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan baik menggunakan media bahasa Indonesia .

Koesworo, dkk. (dalam Lina Riyandari, 2008) menyatakan bahwa pembelajaran berbicara di SD melatih siswa dapat berbicara dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Banyak cara untuk melaksanakan pembelajaran berbicara di SD, misalnya: siswa diminta merespon secara lisan gambar yang diperlihatkan guru, bermain tebak-tebakan, menceritakan isi bacaan, menceritakan pengalaman pribadi tanya jawab, melanjutkan cerita guru, dan sebagainya. Salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk lebih meningkatkan kemampuan berbicara siswa agar baik dan sistematis adalah dengan cara menggunakan teknik 5W+1H. Teknik 5W+1H, lazimnya sering digunakan dalam penulisan berita di media massa. Arti kata ini merupakan kata tanya berasal dari bahasa

Inggris yang diambil dari huruf pertamanya (Who, What, Where, When, Why, How) artinya siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.

Menurut Imam Syafi`ie (1993: 33) pada kenyataanya hakikat bahasa adalah lambang bunyi yang diucapkan. Alasan tersebut menempatkan kemampuan berbicara sebagai keterampilan berbahasa yang utama. Kemampuan berbicara adalah kemampuan pertama-tama yang harus dikuasai untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan lingkungan masyarakat tempat kita berada.

Simpulan dari teori kemampuan berbicara adalah bahwa kemampuan berbicara diajarkan kepada siswa sebagai bahan ajar untuk membantu mengembangkan kemampuan berbicara siswa. Kemampuan berbicara merupakan keterampilan yang berguna bahkan ketika nanti siswa terjun dalam kehidupan ber- masyarakat. Alasan tersebut menjadikan keterampilan berbicara sangat penting untuk dibina sejak siswa duduk di Sekolah Dasar.

c. Bentuk-bentuk Pembelajaran Berbicara

Imam Syafi`ie (1993: 37-41) menjelasakan mengenai bentuk-bentuk pembelajaran kemampuan berbicara yang dapat diajarkan kepada siswa, antara lain: diskusi, pidato maupun wawancara. Diskusi adalah suatu bentuk berbicara dalam sebuah kelompok yang membahas suatu masalah untuk memperoleh alternasi-alternasi pemecahan masalah tersebut. Beberapa macam diskusi antara lain diskusi informal dan diskusi formal. Diskusi formal antara lain diskusi kelompok, diskusi panel, dialog, seminar.

Sarwiji Suwandi dan Budhi Setiawan (2003: 40) mengungkapkan bahwa terdapat berbagai bentuk kegiatan berbicara yang dapat diajarkan kepada siswa. Pengajaran kemampuan berbicara yang penting untuk diajarkan adalah bertanya, bercerita, berdialog (wawancara), ceramah, pidato, diskusi, kelompok, dan sebagainya. Siswa diharapkan dapat menguasai berbagai bentuk pembelajaran tersebut agar terampil berbicara baik dalam bentuk formal, maupun nonformal.

Burhan Nurgiyantoro (2001: 278-291) mengungkapkan bahwa terdapat berbagaibentuk tugas kemampuan berbicara. Bentuk-bentuk tugas kemampuan berbicara tersebut, antara lain: (1) pembicaraan berdasarkan gambar; (2) wawancara; (3) bercerita; (4) pidato; (5) diskusi. Beberapa bentuk berbicara

tempat tinggalnya ketika mereka terjun di masyarakat nanti.

Simpulan dari teori tersebut bahwa bentuk-bentuk berbicara yang dapat dilakukan oleh siswa Sekolah Dasar adalah bertanya, bercerita, memberi tanggapan, wawancara, dan pidato. Selain itu, siswa dapat diajari diskusi kelompok dan berdialog. Berbagai bentuk tugas berbicara yang diajarkan tersebut akan menunjang kemampuan berbicara seseorang agar lebih terampil.

d.Manfaat Pembelajaran Berbicara bagi Siswa SD

Menurut Imam Syafi`ie (1993: 34) keterampilan berbicara perlu dikuasai oleh para siswa dalam proses belajar-mengajar di sekolah. Bahkan setelah mereka hidup di masyarakat nanti, keterampilan berbicara merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan hidup mereka. Kemampuan berbicara yang baik dapat dikuasai melalui proses belajar dan berlatih secara teratur. Untuk itu diperlukan perencanaan pengajaran yang baik yang disusun berdasarkan kurikulum yang yang digunakan. Dalam perencanaan pengajaran kemampuan berbicara yang baik dikemukakan dengan jelas tujuan pengajaran yang hendak dicapai, materi, metode, dan teknik serta kegiatan pembelajaran, serta menilai keberhasilan siswa.

Suharyanti (1996: 10) menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai ilmu atau teori berbicara akan sangat bermanfaat dalam menunjang kemahiran serta keberhasilan seni atau praktik berbicara. Itulah sebabnya diperlukan pendidikan berbicara. Konsep-konsep dasar yang mendasari pendidikan berbicara dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: (1) hal-hal yang berhubungan dengan hakikat sifat dasar ujaran; (2) hal-hal yang menyatakan proses-proses intelektual yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berbicara dengan baik; dan (3) hal-hal yang akan memudahkan seseorang untuk mencapai kemampuan dalam keterampilan-keterampilan berbicara tertentu.

Sarwiji Suwandi dan Budhi Setiawan (2003: 38) mengungkapkan bahwa sesuai dengan tujuan pengajaran bahasa Indonesia, dapat dikemukakan bahwa tujuan pembelajaran keterampilan berbicara agar para siswa mampu memilih dan menata gagasan dengan penalaran yang logis dan sistematis, mampu

menuangkannya ke dalam bentuk-bentuk tuturan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, mampu mengucapkannya dengan jelas dan lancar, serta mampu memilih ragam bahasa Indonesia sesuai dengan konteks komunikasi.

Ahmad Rofi`udin dan Darmiyati Zuchdi (2001: 8) mengungkapkan bahwa terdapat berbagai jenis kegiatan proses pembelajaran berbicara, antaranya percakapan, berbicara estetik (mendongeng), berbicara menyampaikan informasi atau untuk mempengaruhi dan kegiatan dramatik. Berbagai jenis berbicara tersebut dapat diajarkan ketika selama kegiatan belajar-mengajar. Selanjutnya, Burhan Nurgiyantoro (2001: 289) juga menjelaskan bahwa kemampuan bercerita merupakan salah satu cara untuk menggungkapkan. Keterampilan bercerita secara pragmatis meliputi dua hal yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu unsur linguistik (bagaimana cara bercerita, bagaimana memilih bahasa) dan unsur apa yang diceritakan oleh siswa itu sendiri. Secara lebih jelas, Kusumo Priyono (dalam Awin Susilowati, 2008: 13) mengungkapkan bahwa bercerita atau mendogeng tidak hanya merupakan kegiatan yang bersifat menghibur belaka, tetapi juga bertujuan memperkenalkan lingkungan, budi pekerti, dan mendorong anak untuk bersikap positif. Meskipun tampak sederhana, namun hal ini sangat penting ditanamkan pada diri anak sejak dini untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak.

Simpulan dari teori-teori di atas, bahwa keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang utama dalam memenuhi kebutuhan komunikasi dengan masyarakat pembelajaran serta masyarakat umum di mana kita berada. Dengan keterampilan berbicara maka komunikasi akan berjalan efektif dan efisien. Jika kita memiliki kemampuan berbicara yang memadai akan mudah bagi kita dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Keterampilan berbicara bukan merupakan keterampilan yang didapat sejak lahir, melainkan harus dipelajari dan diasah.

e. Aspek Penilaian Kemampuan Berbicara

Burhan Nurgiyantoro (2001: 276) menyebutkan bahwa tes kemampuan berbicara perlu mempertimbangkan unsur ekstralinguistik, yaitu sesuatu yang disampaikan di dalam bahasa. Penilaian unsur ekstralunguistik diperlukan agar guru dapat mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan berbahasa siswa. Dengan

instrumen yang harus dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya, Burhan Nurgiyantoro (2001: 291) juga menjelaskan bahwa cara penilaian berbicara dapat menggunakan model skala: 0-10 atau 1-10 dengan mengemukakan aspek-aspek yang menurut kita belum terungkap. Aspek-aspek yang dapat dinilai misalnya: (1) ketepatan struktur; (2) ketepatan kosakata; (3) kelancaran; (4) kualitas gagasan yang dikemukakan; (5) banyaknya gagasan yang dikemukakan oleh siswa; (6) kemampuan/kekritisan menanggapi gagasan; dan (7) dan kemampuan untuk mempertahankan pendapat. Penilaian juga dapat disesuaikan dengan kepentingan tema yang akan diangkat dalam berbicara.

Menurut Sarwiji Suwandi dan Budhi Setiawan (2003: 33-34) bahwa aspek penilaian berbicara yang akan dinilai dalam tes kemampuan berbicara meliputi aspek kebahasaan dan nonkebahasaan. Aspek kebahasaan tersebut antara lain meliputi: (1) pengucapan vokal; (2) pengucapan konsonan; (3) penempatan tekanan; (4) penempatan persendian; (5) penggunaan nada/irama; (6) pilihan kata; (7) pilihan ungkapan; (8) variasi kata; (9) tata bentukan; (10) struktur kalimat; (11) ragam kalimat. Sedangkan aspek nonkebahasaan meliputi: (1) keberanian dan semangat yang diperlihatkan siswa; (2) kelancaran; (3) penyaringan suara; (4) pandangan mata; 5) gerak-gerik dan mimik; (6) keterbukaan; (7) penalaran; (8) penguasaan topik.

Oller (dalam Yuni Susilowati: 2008: 15) menjelaskan bahwa perangkat pengukuran dan penilaian yang dikembangkan FSI (Foreign Service Institute) terdiri dari: (1) skala penilaian akhir yang terdiri dari lima tingkat kemampuan berbicara; (2) skala pengukuran, yang terdiri dari aspek-aspek yang dijadikan ukuran, seperti tekanan, tata bahasa, kosakata, kelancaran, dan pemahaman. Tiap aspek tersebut dibagi menjadi lima tingkatan; (3) skala pembobotan, yang berguna untuk memperhalus penilaian dan memberikan penekanan aspek tertentu yang dianggap lebih diutamakan sesuai dengan tujuan pengukuran.

Simpulkan teori tersebut, bahwa penilaian berbicara memiliki aspek-aspek tertentu. Penilaian kemampuan berbicara dipilih sesuai dengan jenjang pendidikan siswa sehingga aspek-aspek yang dinilai dalam berbicara tergantung dengan

kemampuan awal serta pelajaran berbicara yang sedang dipelajari siswa. Penilaian berbicara juga harus mempertimbangkan kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir siswa. Penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan bercerita adalah tes unjuk kerja yang dilengkapi dengan lembar penilaian observasi (pengamatan) terhadap kemampuan bercerita siswa.

Tabel 1. Rubrik Pengamatan Penilaian Kemampuan Berbicara Rentangan Skala No Aspek yang Dinilai 5 4 3 2 1 Perolehan Skor 1 Lafal 2 Keruntutan 3 Kelancaran 4 Pemahaman Total Skor Nilai Keterangan 1. Lafal

5 Tidak terjadi salah ucapan yang mencolok, ucapan standar. 4 Pengaruh ucapan asing(daerah) dan kesalahan ucapan tidak

menyebabkan kesalahpahaman.

3 Pengaruh ucapan asing(daerah) memaksa orang mendengarkan dengan teliti, salah ucap yang menyebabkan kesalahpahaman.

2 Sering terjadi kesalahan besar dan aksen kuat yang menyulitkan pemahaman.

1 Ucapan sering tidak dapat dipahami karena kesalahan melafalkan kata-kata.

2. Keruntutan

5 Runtut dari awal sampai akhir pembicaraan. 4 Terjadi sedikit ketidakruntutan dalam pembicaraan.

2 Banyak terjadi ketidakruntutan ketika berbicara yang menganggu pembicaraan.

1 Sama sekali tidak runtut dari awal sampai akhir pembicaraan. 3. Kelancaran:

5 Pembicaraan dalam segala hal lancar dan halus.

4 Pembicaraan lancar dan halus, tetapi sekali-sekali masih kurang ajeg. 3 Pembicaraan sering nampak ragu, kalimat tidak lengkap,

pengelompokkan kata kadang-kadang juga tidak tepat.

2 Pembicaraan sangat lambat dan tidak ajeg kecuali untuk kalimat-kalimat pendek dan telah rutin.

1 Pembicaraan selalu terhenti dan terputus-putus. 4. Pemahaman:

5 Memahami segala sesuatu dalam pembicaraan formal.

4 Memahami agak baik kata-kata normal, kadang-kadang pengulangan dan penjelasan.

3 Memahami dengan baik kata-kata sederhana, dalam hal tertentu masih perlu penjelasan dan pengulangan.

2 Memahami dengan lambat kata-kata sederhana, sehingga perlu penjelasan dan pengulangan.

1 Memahami sedikit isi kata-kata yang paling sederhana. Teknik penilaiannya sebagai berikut:

1. Nilai dalam tiap unsur berkisar antara 1 sampai dengan 5: nilai 1 berarti kurang sekali, nilai 2 berarti kurang, nilai 3 berarti sedang, nilai 4 berarti baik, nilai 5 berarti baik sekali.

2. Jumlah skor atau total nilai diperoleh dari menjumlahkan nilai setiap unsur penilaian yang diperoleh siswa.

4. Presentase ketuntasan pembelajaran berbicara dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

3. Hakikat Peta Pikiran (Mind Mapping) a. Pengertian Peta Pikiran (Mind Mapping)

Buzan (2003: 4) menjelaskan bahwa peta pikiran (mind mapping)

merupakan cara mudah untuk menggali informasi dari dalam dan dari luar otak.

Peta pikiran (mind mapping) adalah cara untuk belajar dan berlatih dengan cepat dan mudah dan dapat digunakan oleh semua orang. Membuat catatan dengan peta pikiran (mind mapping) akan menyenangkan dan tidak akan membosankan. Peta pikiran (mind mapping) adalah cara terbaik untuk mendapatkan ide baru dan merencanakan proyek. Selanjutnya, Bobbi DePorter & Mike Hernacki (2004: 153) juga menjelaskan mengenai peta pikiran yang dapat membangkitkan ide-ide orisinal dan memicu ingatan dengan mudah. Peta pikiran merupakan teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan.

Martin (dalam Trianto, 2007: 159) mengungkapkan bahwa peta pikiran adalah ilustrasi grafis konkret yang mengidentifikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama. Dengan demikian, peta pikiran dapat mempermudah kerja seseorang karena gagasan dapat dapat tertuang secara konkrit. Ariany Syurfah (2007: IX) mengungkapkan bahwa peta pikiran (mind mapping) merupakan teknik

potensi otak dengan memanfaatkan kata-kata, image, nomer, logika, irama, dan dimensi serta disajikan dalam pola yang unik. Sistem ini merupakan metode mencatat kreatif yang memudahkan untuk mengingatkan banyak informasi dan mempresentasikan secara akurat dan menyenangkan.

Dahar (dalam Trianto, 2007: 159) mengemukakan beberapa ciri dari peta pikiran (mind mapping). Ciri-ciri peta pikiran (mind mapping), antara lain:

1) Peta pikiran (mind mapping) dapat memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu bidang studi, contohnya dalam bidang studi Fisika, Kimia, Biologi, Matematika. Melalui peta pikiran, siswa dapat melihat bidang studi tersebut lebih jelas dan bermakna.

2) Peta pikiran dapat berupa gambar dua dimensi dari suatu bidang studi, atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri-ciri inilah yang dapat memperlihatkan hubungan yang proporsional antara konsep-konsep. 3) Tidak semua konsep peta pikiran mempunyai bobot yang sama. Ini

berarti ada konsep yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep yang lain.

4) Bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep tersebut. Arends (dalam Trianto, 2007) mengemukan langkah-langkah dalam membuat peta pikiran. Langkah-langkah membuat peta pikiran adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi ide atau pokok yang melingkupi sejumlah konsep. Contohnya mengenai ekosistem.

2) Mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama. Contohnya seperti individu, populasi, komunitas.

3) Menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta pikiran.

4) Ide-ide sekunder dikelompokkan di sekeliling ide utama secara visual, sehingga menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama.

Buzan (2007: 10) menjelaskan mengenai cara membuat peta pikiran (mind map). Cara membuat pikiran tersebut, antara lain:

1) Menggunakan selembar kertas kosong tanpa garis dan beberapa pulpen berwarna. Tertas tersebut letakkan menyamping.

2) Membuat gambar yang merangkum subjek utama di tengah-tengah kertas. Gambar itu melambangkan topik utama.

3) Membuat beberapa garis tebal berlekuk-lekuk yang menyambung dari gambar di tengah kertas, masing-masing untuk setiap ide utama yang ada mengenai subjek. Cabang-cabang utama tersebut melambangkan subtopik utama.

4) Memberi nama pada setiap ide di atas dan memberi gambar-gambar kecil mengenai masing-masing ide tersebut. Kegiatan tersebut menggunakan kedua sisi otak. Setiap kata dalam mind mapping digarisbawahi jika merupakan kata-kata kunci untuk menunjukkan tingkat kepentingannya.

5) Setiap ide dapat ditarik garis penghubung lainnya, yang menyebar seperti cabang-cabang pohon. Setiap cabang merupakan buah pikiran setiap ide tadi. Cabang-cabang tambahan ini melambangkan detail-detail yang ada.

Menurut Bobbi DePorter & Mike Hernacki (2004: 156) beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat peta pikiran lebih mudah diingat:

1) Ditulis atau diketik secara rapi dengan menggunakan huruf-huruf kapital.

2) Gagasan-gagasan penting ditulis dengan huruf-huruf yang lebih besar, sehingga langsung menonjol ketika dibuka catatan kembali.

3) Gambar dalam peta pikiran akan lebih diingat jika digambar dengan hal-hal yang berhubungan diri seseorang.

4) Menggarisbawahi dan menggunakan kata-kata tebal.

5) Kreatif dan berani dalam desain karena otak lebih mudah mengingat hal yang tidak biasa.

gagasan-gagasan tertentu.

7) Menciptakan peta pikiran secara horizontal untuk memperbesar ruang bagi pekerjaan.

Dahar (dalam Anwar Holil, 2008) menjelaskan bahwa langkah-langkah menyusun peta konsep. Langkah tersebut sebagai berikut: (1) memilih suatu bahan bacaan; (2) menentukan konsep-konsep yang relevan; (3) mengelompokkan (mengurutkan) konsep-konsep dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif; (4) menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep-konsep yang paling inklusif diletakkan di bagian atas atau di pusat bagan tersebut.

“A Mind Map is a powerful graphic technique which provides a universal key to unlock the potential of the brain. It harnesses the full range of cortical skills - word, image, number, logic, rhythm, colour and spatial awareness - in a single, uniquely powerful manner. In so doing, it gives you the freedom to roam the infinite expanses of your brain. The Mind Map can be applied to every aspect of life where improved learning and clearer thinking will enhance human performance”. (Buzan 2008).

Teori Buzan (2008) tersebut dengan kata lain menyebutkan bahwa peta pikiran merupakan sebuah teknik grafik yang sangat kuat yang memberikan sebuah kunci bersama untuk membuka potensi otak. Peta pikiran menggunakan latihan penuh kemampuan selaput otak-kata, angka, gambar, logika, irama, warna, dan ruang kesadaran pada sebuah cara khusus yang sangat kuat, dan unik. Peta pikiran memberimu kebebasan untuk menjelajahi ruang tak terbatas dari otak. Peta pikiran ini bisa dipakai untuk setiap aspek kehidupan untuk memperbaiki pengetahuan dan pikiran yang akan meningkatkan kemampuan manusia.

Menurut Anton (2008) cara membuat peta pikiran atau peta konsep (mind mapping) dengan menuliskan tema utama sebagai titik sentral/tengah dan memikirkan cabang-cabang atau tema-tema turunan yang keluar dari titik tengah tersebut dan mencari hubungan antara tema turunan. Berarti setiap mempelajari sesuatu hal, maka fokus kita diarahkan pada tema utamanya, poin-poin penting

dari tema utama yang sedang kita pelajari, pengembangan dari setiap poin penting tersebut dan mencari hubungan antara setiap poin. Dengan cara ini maka kita bisa mendapatkan gambaran hal-hal apa saja yang telah kita ketahui dan area mana saja yang masih belum dikuasai dengan baik.

Buzan (dalam Ida, 2008) menyatakan bahwa Mind Map merupakan alat paling hebat yang dapat membantu otak berpikir secara teratur. Mind Map

memberikan kemudahan dalam mengatur segala fakta dan hasil pemikiran yang melibatkan cara kerja alami otak sejak awal. Hal ini berarti bahwa upaya untuk mengingat dan menarik kembali informasi di kemudian hari akan lebih mudah, serta lebih dapat diandalkan daripada menggunakan cara pencatatan tradisional. Mind Map didefinisikan sebagai cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut, mengembangkan cara pikir divergen, dan berpikir kreatif. Mind Map merupakan cara termudah menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan.

Aekmaga (2008) menjelaskan beberapa manfaat peta pikiran. Manfaat peta pikiran (mind mapping) antara lain mempercepat pembelajaran, melihat koneksi antartopik yang berbeda, membantu ‘brainstorming’, memudahkan ide mengalir, melihat gambaran besar, memudahkan mengingat, menyederhanakan struktur. Selanjutnya Erman ( dalam Anwar Holil, 2008) menjelaskan mengenai berbagai macam peta konsep. Peta konsep ada empat macam yaitu: (1) pohon jaringan (network tree); (2) rantai kejadian (events chain), (3) peta konsep siklus (cycle concept map); (4) dan peta konsep laba-laba (spider concept map)”.

Anwar Holil (2008) mejelaskan bahwa peta konsep merupakan salah satu bagian dari strategi organisasi. Strategi organisasi bertujuan untuk membantu meningkatkan membantu pebelajar meningkatkan mutu bahan-bahan pelajaran yang dipelajari. Strategi-strategi dapat terdiri dari pengelompokan ulang ide-ide atau istilah-istilah atau membagi ide-ide atau istilah-istilah itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Strategi-strategi tersebut merupakan pengidentifikasian ide-ide atau fakta-fakta kunci dari sekumpulan informasi yang lebih besar. Selanjutnya Iwan Sugiarto (dalam R. Teti Rostikawati, 2008)

dipelajari dan memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik grafik sehingga lebih mudah memahaminya.

Simpulan teori-teori tersebut, bahwa peta pikiran (mind mapping) adalah satu teknik mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Peta pikiran memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang. Keterlibatan kedua belahan otak maka akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal. Kombinasi warna, simbol, bentuk dan sebagainya memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima.

b. Pembelajaran Berbicara dengan Peta Pikiran (Mind Mapping)

Martin (dalam Trianto, 2007: 157) menjelaskan bahwa pemetaan konsep merupakan inovasi baru yang penting untuk membantu anak menghasilkan pembelajaran bermakna dalam kelas. Peta konsep menyediakan bantuan visual konkret untuk membantu mengorganisasikan informasi sebelum informasi tersebut dipelajari. Para guru yang telah menggunakan peta pikiran agar konsep yang digunakan akan memberi mereka basis logis untuk memutuskan ide-ide utama apa yang akan dimasukkan atau dihapuskan dari rencana-rencana dan pengajaran mereka. Pemahaman ini akan memperbaiki perencanaan dan instruksi guru. Pemetaan yang jelas dapat menghindari miskonsepsi yang dibentuk siswa.

Anton (2008) menjelaskan bahwa peta pikiran (mind mapping) merupakan konsep yang didasarkan pada cara kerja otak kita menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita tidak menyimpan informasi dalam kotak-kotak sel saraf yang terjejer rapi melainkan dikumpulkan pada sel-sel saraf yang bercabang-cabang yang apabila dilihat sekilas akan tampak seperti cabang-cabang pohon. Fakta tersebut menjelaskan scara kerja otak, yaitu menyimpan informasi, sehingga semakin baik informasi tersimpan dalam otak, maka akan mempermudah proses belajar.

Dahar (dalam Anwar Holil, 2008) mengungkapkan bahwa dalam salah satu teori Ausubel menyebutkan faktor yang paling penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah apa yang telah diketahui siswa (pengetahuan awal). Supaya

belajar jadi bermakna, maka konsep baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada dalam struktur kognitif siswa (Suryadi menambahkan ini yang disebut Teknik Konstruktivisme). Peta konsep akan membantu mengemukakan cara untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa, supaya belajar bermakna berlangsung dapat dilakukan dengan pertolongan peta konsep

Menurut Sur (2008) pembelajaran dengan peta pikiran (mind mapping)

mempunyai beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut, antara lain: 1) Jika terlalu banyak menggunakan kata kunci/ gambar kunci (key word/

key image), kode (asosiasi) yang hanya dimengerti oleh si pembuat, maka orang lain akan kesulitan untuk memahaminya.

2) Cara berpikir seseorang akan menjadi divergen dan ini bisa menjadi kelemahan dan juga sekaligus kekuatan. Kelemahan karena ia akan menjadi kurang fokus pada satu masalah. Kekuatan karena ia terus akan menggenerate ide dari apa yang sudah terlihat di kertas dan menambahkan ide-ide baru yang muncul di kepalanya (otak kanan). 3) Memerlukan 2-3 kali penggambaran ulang agar peta konsep bisa

terlihat lebih rapih dan artistik

Kelebihan peta pikiran (mind mapping) : (1) dapat mengemukakan pendapat secara bebas; (2) dapat bekerjasama dengan teman lainnya. Sedangkan kekurangannya adalah siswa yang tidak aktif yang sulit terlibat. Peta pikiran

(mind mapping) cenderung hanya dimengerti oleh si pembuat itu sendiri karena peta pikiran (mind mapping) merupakan hasil ide seseorang. Sedangkan kelebihan peta pikiran (mind mapping) dapat membantu mempermudah seseorang menyimpan serta mengeluarkan kembali informasi yang tersimpan di otak kita.

Simpulan dari teori tersebut adalah pembelajaran berbicara dengan peta pikiran (mind mapping) akan mempermudah siswa menyerap pelajaran. Peta pikiran (mind mapping) merupakan teknik yang mempermudah siswa memahami konsep-konsep belajar agar lebih mudah. Dengan peta pikiran (mind mapping)

siswa akan lebih mudah mengungkapkan ide serta gagasan karena peta pikiran

Gambar 3. Contoh Mind Mapping 3

4. Hakikat Media Pembelajaran

Oemar Hamalik (1989: 123) menjelaskan mengenai media pendidikan dapat ditinjau sebagai proses dan sebagai produk. Sebagai proses, media pendidikan berfungsi sebagai alat penunjang dalam proses instruksional, yakni untuk menyampaikan bahan pelajaran agar tujuan instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya dapat tercapai. Konteks tersebut akan menunjang keberhasilan belajar, sehingga akan diperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan jika proses instruksional itu didukung oleh media atau multimedia yang relevan. Sebagai produk, oleh karena media pendidikan merupakan hasil kemajuan teknologi, maka bertambah meningkatnya kemajuan teknologi membuat semakin bertambah meningkatnya perkembangan media pendidikan. Selanjutnya, Marshall McLuhan (dalam Oemar Hamalik, 2003: 201) juga berpendapat bahwa media adalah suatu ekstensi manusia memungkinkannya untuk mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung.

Nasution (2005: 194) menjelaskan bahwa bermacam-macam media yang dapat digunakan untuk komunikasi dengan murid dalam proses pembelajarn. Pada umumnya guru adalah sumber utama yang memberikan stimulus kepada murid agar belajar. Akan tetapi, disamping guru masih ada lagi berbagai macam media lainnya seperti benda-benda, film dan televisi, dan mesin belajar (teaching machine). Selanjutnya, Rohani (dalam Siti Uriana Rahmawati, 2009) menjelaskan pengertian sebagai media segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara, sarana, alat untuk proses komunikasi belajar mengajar.

mengungkapkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Selanjutnya, Wilkinson (1984: 57) juga menjelaskan bahwa media pendidikan mempunyai dampak yang berarti bagi pencapaian siswa dan citra diri mereka, jika media tersebut dipilih dan diproduksi secara cermat dengan memperhitungkan ciri-ciri media dan karakteristik siswa serta diintegrasikan secara sistematik ke dalam program instruksional.

Hernick, dkk. (dalam Azhar Arsyad, 2005: 4) mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi televisi, film, foto, radio, rekaman, audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media tersebut membawa pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung makna-makna pengajaran, maka disebut sebagai media pembelajaran. Lebih lanjut, I Wayan Santyasa (2007) menerangkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Sardiman (2001: 203) menerangkan bahwa alat-alat pengajaran sebagai media komunikasi, dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan. Pertama, adalah alat-alat yang merupakan benda sebenarnya yang memberikan pengalaman langsung dan nyata. Kedua, alat-alat yang merupakan benda pengganti yang seringkali dalam bentuk tiruan dari benda sebenarnya yang memberikan pengalaman buatan atau tidak langsung. Ketiga, ialah bahasa baik lisan, maupun tertulis yang memberikan pengalaman melalui bahasa. Sedangkan peranan media dalam proses belajar-mengajar, antara lain: (1) menghemat waktu belajar; (2) memudahkan pemahaman; (3) meningkatkan perhatian siswa; (4) meningkatkan aktivitas siswa; (5) mempertinggi daya ingat siswa.

Latuheru (Devid Haryalesmana, 2009) menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan