DINAMIKA

TATA PEMERINTAHAn DAERAH

DALAM FORMULASI KEBIJAKAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara

otoma-tis ber dasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]). 2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan cip-taan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Pener-jemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinan-nya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komuni-kasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).

ANDI LUHUR PRIANTO

DINAMIKA

TATA PEMERINTAHAn DAERAH

DALAM FORMULASI KEBIJAKAN

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Andi Luhur Prianto

Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang/Andi Luhur Prianto.-- Yogya karta: Samudra Biru, 2017.

x + 128 hlm. ; 16 x 24 cm. ISBN : 978-602-6295-37-8

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau mem perbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Agustus 2017

Penulis : Andi Luhur Prianto

Desain Sampul : Roslani Husein

Layout : Joko Riyanto

Dicetak oleh: CV. Samudra Biru

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30 Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email/FB : psambiru@gmail.com

P

embangunan nasional yang bersifat etis-humanis dan partisipatif adalah salah satu ciri dari negara modern. Dengan pembangunan model ini, kepentingan masyarakat dapat diakomodir dan tentunya berdampak pada kesejahteraan masya -rakat. Ini adalah ciri masyarakat modern yang lebih memen-tingkan kebutuhan masyarakat daripada kepentingan golongan tertentu saja. Selama 32 tahun kita pernah merasakan kehidupan yang pahit pada masa orde baru di mana kepentingan penguasa dan kroni-kroninya yang diutamakan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.Lahirnya masa reformasi pada 1998 membawa angin peru -ba han yang positif. Peru-bahan ini setidaknya ditandai dengan adanya trend otonomi daerah. Pembangunan yang awal nya sentra listik, lambat laun berubah ke arah desentralistik. Para-digma penyelenggaraan pemerintahan pun telah bergeser, dari gover nment ke governance, di mana paradigma governance

ini kemu dian menga khiri dominasi negara serta meniscayakan hadir nya aktor-aktor baru dalam penyelengaraan pemerintahan. Pada konteks inilah cukup menarik mengkaji tentang bagai mana sebuah kebijakan publik diformulasikan. Hal ini khusus nya yang terjadi di Kota Makassar dalam kasus kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2015-2034. Buku ini mengulas tentang dinamika interaksi stakeholders dalam

formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar 2015-2034. Pada kenyataannya, tidak saja peme rintah terdapat banyak aktor dalam Proses Formulasi Kebijakan RTRW Kota Makassar 2015-2034 tersebut. Hal ini menandakan ada partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Inilah yang disebut penulis sebagai model Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam perumusan kebijakan publik.

Menurut temuan buku ini, dalam penyusunan RTRW banyak sekali dinamika yang terjadi. Mulai dari kelompok yang pro ter hadap rencana pemerintah tersebut, kontra hingga kelompok yang menjadi penengah dari kebijakan RTRW tersebut. Dari kelompok-kelompok tersebut diketahui bahwasanya ter-dapat banyak kepen tingan dari setiap kelompok. Kepentingan tersebut dikaitkan dengan ideologi atau keyakinan yang dianut oleh masing-masing.

Pengantar Redaksi ... vi

Daftar Isi ... vii

Bab I Pendahuluan ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Mengapa Buku ini Ditulis?... 10

C. Metode Kajian ... 11

Bab II Konsep Formulasi Kebijakan Publik Bidang Penataan Ruang ... 15

A. Partisipasi dalam Formulasi Kebijakan Publik ... 15

B. Kebijakan Publik sebagai Proses Advokasi ... 20

1. Advokasi Kebijakan: sebuah Kerangka Konseptual .... 22

2. Model Perubahan Kebijakan Publik dalam Kerangka Advocacy Coalition Framework(ACF) ... 25

C. Policy Oriented Learning dalam Kebijakan Publik ... 30

D. Governance Penyusunan RTRW ... 38

E. Kerangka Pikir Buku Ini ... 41

Bab III Dinamika Interaksi Stakeholders dalam Formulasi Kebijakan RTRW ... 45

A. Konteks Historis Kebijakan RTRW Kota Makassar ... 45

B. Proses Formulasi Kebijakan RTRW Kota Makassar ... 54

2. Tahap Penyusunan Agenda ... 59

3. Tahap Pemilihan Alternatif ... 62

4. Tahap Penetapan Dan Pengesahan Kebijakan ... 64

a. Pengajuan Ranperda Oleh Eksekutif Pada Legislatif ... 64

b. Penyampaian Ranperda oleh Pimpinan DPRD Kepada Badan Legislatif ... 65

c. Pengkajian Ranperda Oleh Badan Legislatif ... 67

d. Penyampaian Ranperda Oleh Pimpinan Kepada Badan Musyawarah ... 70

C. Pengaruh Kondisi Internal dan Eksternal ... 75

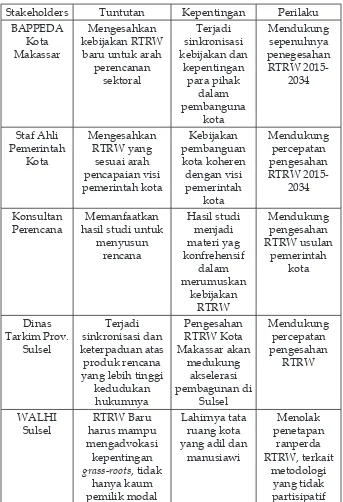

D. Posisi dan Peran Stakeholders dalam Proses Formulasi Kebijakan RTRW ... 85

Bab IV Konfigurasi Koalisi Advokasi dalam Formulasi Kebijakan ... 89

A. Koalisi Pro Pengesahan RTRW ... 90

1. BAPPEDA Kota Makassar ... 90

2. Staf Ahli Pemerintah Kota ... 91

3. Konsultan Perencana ... 92

4. Dinas Tata Ruang & Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan ... 92

5. KADIN Kota Makassar ... 93

B. Koalisi Kontra Pengesahan RTRW ... 93

1. DPRD Kota Makassar ... 95

2. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan ... 96

3. Forum Studi Energi Dan Lingkungan (FOSIL) ... 97

C. Policy Brokers Dalam Pengesahan RTRW ... 98

1. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) ... 98

2. Ikatan Ahli Perencana (IAP) Sulawesi Selatan ... 99

Bab V Pembelajaran Kebijakan dalam Proses Formulasi Kebijakan RTRW ... 101

B. Pemetaan Kencederungan Stakeholders ... 104

C. Pemetaan Tuntutan dan Kepentingan Stakeholders ... 106

Bab VI Kesimpulan ... 109

Indeks ... 114

Daftar Pustaka ... 119

A. Latar Belakang

Zaman pemerintahan sentralistik orde baru tinggal catatan seja rah. Meski demikian, berlalunya sebuah rezim autoritarian

bukan berarti pulihnya kembali luka-luka sejarah. Trauma historis yang ditinggalkan masih saja tetap mengusai jaringan memori kolektif masyarakat. Rezim otoriter dengan segala kebijakan sentra lis tiknya masih menorehkan ingatan yang saling bertabrakan dengan idea-idea demokrasi. Residu sentralisasi penyelenggaraan peme rintahan negara telah mengendap dan menjadi panacea yang meng uasai struktur kesadaran masyarakat.

Hal ini terjadi sebab (kurun) panjang waktu rezim pemba-ngunan orde baru diorientasikan pada pertumbuhan yang bersifat kuantitatif dan linier, hingga menegasikan aspek etis-humanis dari proses dinamika kolektif dalam masyarakat. Kon disi ini melahir kan kesenjangan pembangunan dalam berbagai dimensi. Fungsi penyelenggaraaan pemerintahan nega ra tidak berjalan ideal, sebab pemerintah pusat dapat secara efektif melakukan amputasi kewe nangan terhadap kekuasaan pemerintahan daerah dalam menggerakkan local resources.

Angin perubahan yang berhembus dalam nafas otonomi mem bawa harapan kesejukan. Desain otonomi daerah telah memberi ruang gerak yang lapang kepada institusi pemerintahan lokal dalam mengakselerasi pembangunan.

BAB I

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan pun telah bergeser, dari government ke governance, dimana paradigma governance

ini kemu dian mengakhiri dominasi negara serta meniscayakan hadirnya aktor-aktor baru dalam penye lengaraan pemerintahan. Aktor-aktor governace tersebut setidak nya terdiri dari unsur negara, swasta, dan masyarakat sipil (Muluk, 2010), serta ter-masuk juga aktor-aktor multi-nasional atau internasional dalam perspektif sound governance (Putra, 2009). Keterlibatan para aktor tersebut kemudian juga membawa dampak bahwa pemerintahan tidak lagi dijalankan dengan mengandalkan sanksi dan represi yang berdasar pada otoritas semata. Paradigma baru ini telah merubah mode interaksi negara, dari kekuasaan dan kontrol menjadi pertukaran informasi, komunikasi dan persuasi.

Pada lingkungan eksternal, konteks dinamika global pun ter jadi reorientasi konsep tentang pembangunan. Konsepsi baru tentang pembangunan lebih menekankan pada aspek demo krati-sasi, suistainability, kemandirian lokal (self relience), dan mekanis-me partisipatif telah mekanis-menjadi kesadaran global. Akses publik dan aktor-aktor pembangunan pada ruang kebijakan, yang meliputi tahap formulasi, implementasi, hingga tahap evaluasi harus tersedia dan dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip good

governance (Tikson, 2002).

Spirit partisipasi dalam pembangunan mendorong warga negara (citizens) kini menuntut penjelmaan praktek akuntabilitas, transparansi, openess, kepastian hukum, dan jaminan kesetaraan dalam setiap tahapan kebijakan publik. civil societyorganization

(CSO) bahkan telah mengintrodusir model citizens law-suit

dan class-action atas kegagalan prosedural dan operasional

sebuah produk kebijakan. Hal ini tentu meniscayakan hadirnya kapasitas dan kapabilitas responsif yang optimal pada instansi pemerintah, di setiap level kepemimpinan.

governance atau good urban management atas sebuah kebijakan publik mendapat ujian ketika diperhadapkan pada besaran aspek kewenangan yang dimiliki dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini dituntut kemampuan memediasi dan menerjemahkan ragam aspirasi masyarakat kota yang berwawasan holistik dengan visi yang jauh kedepan (forward thinking).

Agenda-agenda besar pembangunan kota hanya dapat ter-wujud di bawah kepemimpinan yang kuat dan visioner. Kepala daerah dituntut untuk mampu memainkan peran sebagai pemim-pin atas upaya pencapaian visi dan misi organisasi perkotaan

secara efisien, efektif dan equity. Pembangunan perkotaan pun harus dimaknai sebagai sebuah proses yang inklusif dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Suatu tantangan besar di tengah dinamika kependudukan yang menuntut kebutuhan ruang dan akomodasi pertumbuhan ekonom (formal dan infor mal) demi pergerakan dan akumulasi kapital secara dinamis. Dengan demikian aktivitas pembangunan perkotaan secara agre gat diharapkan mampu meningkatkan dan memeratakan taraf kesejah teraan masyarakat serta menjamin terlaksananya mekanisme pem bangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang merupakan salah satu produk kebijakan yang sangat strategis dalam pembangunan perkotaan. Tata ruang merupakan instrumen sosial, ekonomi, dan politik untuk pengembangan wilayah, demi peningkatan dan peme-rataan kesejah teraan masyarakat. Kebijakan tata ruang perkotaan me rupa kan instrumen intervensi pemerintah terhadap ruang/ lahan sebagai sumberdaya publik yang sangat terbatas jumlahnya. Secara normatif, Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritahan Daerah, sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 ayat 1 (b) yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota serta Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang

mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan

ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Berdasarkan aturan tersebut, maka kewenangan pemerintahan daerah dalam penyusunan penyusunan rencana tata ruang wila-yah kota terasa sangat bernuansa desentralistik.

Secara teknis, tata cara penyusunan kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota telah diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menjabarkan proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota. Untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Ketentuan ini menjelaskan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan ketentuan yang ada, maka upaya mengaktualisasikan model advocacy planning dalam penyu sunan RTRW menjadi sangat prospektif.

Meskipun pengaturan tentang jaminan keterlibatan para pihak dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), tetapi fakta menujukkan bahwa produk rencana tata ruang lebih merupakan karya para konsultan pembangunan yang kemudian disahkan oleh pemerintah menjadi peraturan daerah (Setiawan, 2005). Persepsi semacam ini tidak terlepas dari tradisi perencanaan yang sangat deterministik. Suatu model perencanaan yang fokus pemanfaatan metode-metode rasional untuk melakukan proses

perencanaan, dari identifikasi persoalan, perumusan tujuan, dan

memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Meskipun

dasar nya adalah rasionalitas dan obyektifitas, dalam prakteknya

Hal ini disebabkan karena planning process menjadi sangat kaku dan rumit, yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah mempelajari ilmu perencanaan secara khusus dan formal. Tradisi ini juga dikritik karena kegiatan perencanaan sekedar sebagai

upaya “justifikasi” terhadap suatu keputusan politis tertentu

(Setiawan, 2005).

Gagasan dan praktek perencanaan kemudian berkembang dan mulai hirau dengan aspek-aspek sosial politik yang dinamis

dan sarat konflik. Dengan kata lain, penataan ruang telah dimaknai

sebagai suatu proses dan permainan politik, dalam pengertian bahwa ia tidak lepas dari hubungan-hubungan kekuasaan. Kon sepsi ini menunjukkan bahwa perencanaan adalah suatu proses negosiasi atau pembentukan kesepakatan antara banyak aktor dan institusi yang terlibat dalam pengembangan suatu kawasan atau kota. Dari sinilah muncul istilah stakeholders, yang merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pena-taan ruang. Dengan kata lain penapena-taan ruang adalah proses negosiasi dan pembentukan kesepakatan antar stakeholders. Pembentukan kesepakatan ini terutama diperlukan agar setiap proses pemanfaatan sumber daya alam (misalnya ruang) dapat dilakukan secara lebih fair, tidak saja mempertimbangkan aspek

efisiensi melainkan juga aspek equity (Setiawan, 2005).

Hasil penelitian Suciati (2006) menunjukkan bahwa kebija-kan penyusunan rencana tata ruang pada prakteknya ternyata masih sangat berbeda dengan normatifnya. Peran stakeholders

rencana tata ruang didominasi kepentingan aktor ekonomi yang dukung oleh aktor politik.

Kota Makassar yang terletak antara 119’28’190 -119032’31’

Bujur Timur dan 05051’81’-050514’6’49 Lintang Selatan merupakan

kawasan di jazirah selatan Pantai Barat Pulau Sulawesi. Secara geografis letak strategis ini membawa keuntungan geo-ekonomi, di mana Makassar menjadi sentrum pembangunan untuk Kawa-san Timur Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan perubahan morfologi kota berlangsung pesat dari waktu ke waktu. Perkem-bangan yang dinamis ini mengantarkan pada kondisi kota yang positif maupun negatif, terutama pada lingkungan dan manusia (penghuninya). Dengan demikian, ada bagian kota yang tumbuh dengan baik sesuai rencana, sebaliknya ada pula yang mengalami penyimpangan fungsi sehingga menimbulkan kepadatan, kemacetan kekumuhan dan rawan bencana.

hanya dalam skala yang makro atau berwujud peta-peta spasial yang sulit dijabarkan secara operasional dilapangan.

Pengaturan tentang ruang dan lahan secara teknis diatasi dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Walikota No. 6223 tahun 1997 Tentang Peruntukan Tanah Dan Penataan Bangunan Pada Masing-Masing Bagian Wilayah Kota (BWK) Di Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Dalam situasi transisi kebijakan dan ketiadaan arahan, justru pembangunan kota berlangsung semakin pesat dan tidak terkendali. Arahan kebijakan penataan ruang di Kota Makassar akhirnya mengalami kejelasan dengan dilegalisasinya Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2005-2015, meskipun kemudian isi

(content) Perda tersebut bertentangan dengan UU No. 26 Tahun

2007 Tentang Penataan Ruang. Pertentangan itu setidaknya terjadi pada dua aspek, yaitu : pertama, dimensi waktu rencana, Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar untuk kurun waktu 2005-2015 atau hanya berdimensi waktu selama 10 tahun, sementara menurut UU No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang masa berlaku RTRW Kota berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan kedua, dimensi pengaturan ruang terbuka hijau (RTH), Perda No. 6 Tahun 2006 tentang RTRW Kota Makassar 2005-2015 tidak secara eksplisit mengatur tentang persentase luasan ruang terbuka hijau (RTH), sementara UU No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menuntut ketentuan penye diaan ruang terbuka hijau yang minimal berjumlah 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, dengan proporsi minimal 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau (RTH) publik dan minimal 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau (RTH) privat.

lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Fakta di lapangan menujukkan bahwa proses formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar sudah dimulai sejak tahun 2010 dan belum juga disahkan sampai hari. Kondisi ini tidak terlepas dari tarik menarik kepentingan koalisi aktor kebijakan yang saling mempengaruhi dalam seluruh tahapan formulasi (Tribun Timur, Jumat 30 November 2012).

Pada situasi ini, relasi antar aktor kemudian membentuk kerangka koalisi. Aktor konsultan perencana, Staf Ahli Pemerin-tah Kota dan BAPPEDA (eksekutif) yang di dukung oleh aktor organisasi swasta seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dengan mengandalkan technocratic approach membangun koa-lisi dan mendominasi proses formulasi kemudian disisi yang lain koalisi aktor organisasi masyarakat sipil seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Forum Studi Energi dan Ling-kungan (FOSIL), dan aktor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota (legislatif) bertindak sebagai oposisi yang senantiasa mengkritisi rancangan kebijakan yang dibuat olah koalisi aktor pemerintah kota dan konsultan. Peran aktor dari asosiasi profesi seperti Ikatan Ahli Perencana (IAP) dan aktor perguruan tinggi lebih bertindak penengah yang memediasi kepentingan antara koalisi aktor tersebut. Posisi broker juga diperankan oleh aktor organisasi masyarakat sipil seperti Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, yang mendorong kedua belah pihak (koalisi eksekutif dan assosiasi swasta serta koalisi legislatif dan organisasi masyarakat sipil) untuk menghindari deadlock dan tidak melakukan pembangkangan pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 (Harian Cakrawala, 10 Desember 2012).

ini telah banyak digunakan dalam melihat proses formulasi kebijakan lingkungan seperti yang terjadi pada pertentangan koalisi pro dan kontra kebijakan dalam kasus perlindungan Danau Tahoe Basin di Nevada Amerika Serikat (Weible & Sabatier, 2007) dan menganalisis peran dan kepentingan

stake-holders dalam kebijakan perlindungan laut di California Selatan

Amerika Serikat (Weible, 2006) serta interaksi multi aktor dalam kebijakan pelepasan secara terbatas kapas transgenik di Sulawesi Selatan (Manurung, 2005).

Pendekatan advocacycoalition yang digunakan dalam buku ini membantu menjelaskan pembelajaran yang terjadi sebagai akibat interaksi aktor dan sistem nilai dalam koalisi kebijakan. Jejaring kebijakan yang terjadi di antara aktor pemerintah, swasta dan masya rakat dan pembelajaran dapat menjadi kontrol bagi label kepentingan publik (Suwitri, 2011). Melihat fenomena tersebut, maka kajian ini bermaksud mendeskripsikan, menga-nalisis dan menginterpretasi koalisi aktor, interaksinya serta sistem nilai dan pembelajaran yang terjadi dalam formulasi kebijakan sebagai suatu subsistem kebijakan Rencana Tata ruang wilayah kota (RTRW) Kota Makassar 2015-2034.

Kerangka koalisi advokasi sering digunakan untuk men-jelas kan perilaku stakeholders dan hasil kebijakan dalam konflik

politik yang intens dalam jangka waktu tertentu. Koalisi advokasi dapat muncul pada semua level kebijakan, baik tingkat nasional, subnasional dan lokal. konfigurasi kebijakan dalam suatu subsistem kebijakan dapat dipelajari melalui koalisi dari aktor-aktor jejaring kebijakan. Hal ini disebabkan subsistem kebijakan merupakan jejaring kebijakan yang terdiri dari sejumlah koalisi-koalisi advokasi yang dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan keyakinan dan sumberdaya yang mereka miliki.

stakeholders dalam formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar 2015-2034. Kedua, bagaimana Konfigurasi Koalisi Advokasi Aktor dalam Proses Formulasi Kebijakan RTRW Kota Makassar 2015-2034. Ketiga, bagaimana Pola Pembelajaran Kebijakan Dalam Proses Formulasi Kebijakan RTRW Kota Makassar 2015-2034

B. Mengapa Buku Ini Ditulis?

Penulisan buku ini pada dasarnya ditujukan untuk men-jawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dengan kata lain, buku ini ditulis untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginter-pretasi konfi gu rasi koalisi aktor, interaksinya serta sistem nilai dan perubahan tujuan yang terjadi dalam formulasi kebijakan sebagai suatu subsistem kebijakan RTRW Kota Makassar.

Ringkasnya, tujuan penulisan buku ini adalah sebagai berikut: Pertama, untuk menganalisis bentuk dinamika interaksi

stakeholders dalam formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar

2015-2034. Kedua, untuk menganalisis konfigurasi Koalisi Advo-kasi Aktor Dalam Proses Formulasi Kebijakan RTRW Kota Makassar 2015-2034. Terakhir, untuk menjelaskan pola pem-belajaran kebijakan dalam proses formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar 2015-2034.

C. Metode Kajian

Kajian tentang koalisi aktor dalam formulasi kebijakan tata ruang perkotaan ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif. Adapun kajian buku ini bersifat studi kasus (case study) dengan tipe deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran secara menyeluruh (comprehensive). Dalam kajian ini sangat penting untuk memahami pengaruh maupun beliefs para aktor dalam koalisi dalam kegiatan formulasi, sehingga salah satunya dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan, yang merupa kan salah satu karakteristik dan teknik pengumpulan data dari pendekatan kualitatif.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bungin (2003) bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah menga mati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Salah satu kelebihan kajian kuali tatif adalah karena ia bisa digunakan untuk menjelaskan detail suatu fenomena yang sulit dijelaskan jika menggunakan pendekatan kuantitatif. metode pengumpulan data akan lebih banyak diadakan dengan instrumen indepth interview dengan key

informan yang terpilih. Prosedur yang terpenting adalah

bagai-mana menentukan informan kunci (key informan) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Sebagai kajian studi kasus, buku ini fokus pada beberapa institusi yang terkait secara langsung dengan aktivitas formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar 2015-2034 Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

maka diadakan penelusuran dokumen-dokumen institusional BAPPEDA Kota Makassar.

Kajian buku ini menggunakan teknik analisis data kuali-tatif. Model analisis dengan menggunakan penelitian kualitatif didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengungkap per-soalan penting yang terkait dengan fokus masalah yang telah ditetapkan (Bungin, 2003). Di samping itu analisis kualitatif dilakukan berdasarkan gejala yang dijelaskan dan dibidik sebagai bagian dari state of the art kajian ini. Dalam pembahasan ini berbagai data yang ada adalah data-data yang berkaitan dengan perilaku koalisi aktor dalam formulasi kebijakan RTRW, seperti naskah akademik dan laporan-laporan perencanaan serta

progress report penyusunan RTRW Kota Makassar tahun 2010 -

2030.

Teknik analisis data yang digunakan dalam buku ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif (interactive model), seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:16). Dalam model interaktif terdapat 4 komponen analisis utama yaitu komponen pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), sajian data (data display) serta penarikan kesimpulan (drawing). Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan cara interaktif terhadap keempat komponen utama tersebut.

Selanjutnya proses analisis data pada tahapan reduksi telah menempatkan berbagai data yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. koalisi aktor dalam formulasi kebijakan RTRW dengan menggunakan metode reduksi telah mendapatkan tiga area analisis interaksi dengan kategorisasi yang telah dirumus kan pada bagian pengumpulan data yang ada. Proses ini kemudian melahirkan bentuk pola dominasi dengan mencoba mendefenisikan secara lebih tegas aspek perilaku yang dikembangkan pada tahapan pengum pulan data sebelumnya. Proses ini berlanjut hingga proses penam pakan data yang dapat menjelaskan dua karakteristik perilaku.

A. Partisipasi dalam Formulasi Kebijakan Publik

Secara etimologis, pada Cassels New Latin Dictionary meng-ar tikan kebijaksanaan dmeng-ari kata “sapientia” yang diambil dari

Bahasa Yunani “sophia” sama dengan sapientia, dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dalam kata “wisdom” atau “good-sense”.

Nama lain dari kebijakan adalah “prudentia” (Latin) dan “prudence

(Inggris) atau “wise”, tetapi dalam kata sifat “sapiens, prudens dan

sapere” (kata kerja), ditemukan istilah yang sangat mengesankan

yaitu wise, sensible dan judious. Atau terjemahan dari kata “sapere”

(Latin) ke dalam Bahasa Inggris adalah to taste, to have flavour yang artinya cita rasa, penuh pertimbangan, pertimbangan demi pertimbangan, hingga yang terakhirlah landasan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu kebijaksanaan (wisdom) dan kebijakan

(policy) harus dibedakan (Nugroho, 2011).

Sumber lain, Dunn (1995), mengatakan bahwa kata policy

berasal dari Bahasa Inggris abad pertengahan, yaitu policie yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau adminis trasi pemerintahan. Keputusan dari pertimbangan nalu-ri dan nurani juga dipengaruhi oleh kekuasaan. Pada masa per-kem bangan berikutnya hasil pemilihan dan penyaringan inilah yang terumuskan sebaagai kebijakan publik (Wibawa, 2011, Nugroho, 2011).

BAB II

KONSEP FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik dalam arti menyangkut permasalahan yang bertalian dengan rakyat, pemerintahan dan wilayah, menu rut Mustopadidjaja (2002) pada esensinya adalah suatu nilai, suatu fenomena nilai, suatu pilihan yang sarat nilai; diputus kan melalui penilaian yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu; dilaksanakan untuk mencapai nilai-nilai-nilai-nilai tertentu dan semua itu berlangsung dalam sistem kelembagaan yang dalan dirinya terkandung nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai dalam kebijakan publik merupakan nilai-nilai publik; nilai-nilai yang bertalian dengan kepentingan masyarakat luas, berupa norma, etika, hukum, aturan, ketentuan ataupun kebijakan baik dalam unsur tujuan maupun instrumen pencapaiaannya, yang pada hakikinya berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas. Nilai-nilai tersebut dapat berperan sebagai nilai dasar, nilai-nilai instrumental ataupun nilai-nilai-nilai-nilai praksis; berperan penting sebagai guiding values and principles ataupun sebagai referensi bagi penetapan paradigm, models, goals, and objectives tertentu.

Dalam domain ilmu sosial, realitas kebijakan publik sebagai sebuah fenomena pemerintahan yang berdimensi politik, hukum, administrasi, ekonomi dan lain-lain, kemudian dipahami sebagai sebuah fenomena yang berjalan liear atau siklis dan tunduk pada tahapan-tahapan yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan-tahapan tersebut menjadi fase proses kebijakan yang rigid dan tidak adaptif dalam merespons dinamika sosio-politik yang terjadi dalam masyarakat.

aktivitas konseptual dan teoritis (Dunn, 1995: 58). Masalah dan masalah kebijakan harus dibedakan. Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai atau keinginan yang belum terpuaskan yang dapat diidentifikasi dan dapat dicapai melalui tindakan kebijaksanaan (Dunn, 1995: 64). Masalah kebijakan terdiri dari masalah rutin dan biasa (well structured problem), masalah cam-puran yang gampang-gampang susah (moderately structured

problem), dan masalah krusial atau benang kusut (illstructured

problem), yang lahir dari issue publik/strategis (primer), issue

sekunder dan issue minior (Nugroho, 2011).

Masalah kebijakan lahir dari issue publik. Isu publik (kebijakan) dan isu biasa (privat) harus dibedakan, isu kebijakan adalah ketidaksepakatan atau konflik para pelaku kebijakan mengenai arah dan tindakan pemerintah, baik yang aktual maupun yang potensial (Dunn, 1995). Tidak semua issue menjadi agenda sistemik dan tidak semua agenda sistemik masuk kedalam agenda pemerintah. Issue kebijakan yang masuk ke dalam agenda sistemik yaitu (1.) issue yang menarik perhatian luas masyarakat atau menimbulkan kesadaran masyarakat, (2.) pendapat luar dari masyarakat (publik) bahwa harus ada tindakan kebijakan untuk mengatasi masalah yang ada, dan (3.) persepsi bahwa penyelesaian masalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban sah dari pemerintah; sedangkan problem publik yang dapat masuk kedalam government agenda yaitu (1.)

decision makers menaruh perhatian serius atas suatu problem

publik tersebut, (2.) begitu banyak problem publik sehingga

decision makers harus memilih dan menentukan prioritas untuk

diberi perhatian dan (3.) problem tersebut kemudian menjadi isu kebijakan (policy issues) (Nigroho, 2011).

Untuk lebih jauh memahami bagaimana masalah tersebut dirumuskan dalam sebuah produk kebijakan, maka dikenal beberapa pendekatan (Putra, 2001), yaitu :

Pendekatan ini memahami formulasi kebijakan sebagai sebuah pengambilan keputusan, sebuah proses yang sangat ditentukan olek faktor kekuasaan. Sumber-sum ber kekuasaan berada pada kelas sosial, birokrasi, pendidi-kan, professionalisme, kekuatan modal dan sebagainya. Pendekatan ini sendiri memiki varian-varian dengan beberapa fokus seperti elitism, pluralism, Marxism,

coorpo-ratism, professinalism, dan technocracy. Formulasi kebijakan

sesungguhnya dipahami sebagai proses tawar menawar politik dari mereka yang mampu mengakses ruang pem-buatan kebijakan publik tersebut.

◊ Pendekatan Rasionalitas (rationality and policy making) Pendekatan rasionalitas pada pembuatan kebijakan publik sesungguhnya bertumpu pada dua hal, yaitu rasionalitas ekonomis dan rasionalitas birokratis. Rasionalitas ekonomis berpijak pada pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah mahluk ekonomis, oleh karena itu kebijakan sebagai instrumen negara harus didahului oleh pembacaan atas perhitungan-perhitungan dampak ekonomis bila kebijakan itu diterapkan, sedangkan rasionalitas birokratis bertumpu pada efisiensi dan efektifitas kinerja birokrasi, seperti spesialisasi, hierarki, impersonal dan sebagainya.

◊ Pendekatan Pilihan Publik (public choise approach)

Proses pembuatan kebijakan dalam paradigma ini akan akan bertumpu pada mekanisme pasar dan otonomi publik. Para perumus kebijakan akan kekurangan kekuatan untuk transformasi sosial dari produk yang diciptakannya, sebab semua produk kebijakan dari lembaga negara harus presisi dari kehendak publik secara umum.

◊ Proses Personalitas, Kognisi, dan Informasi

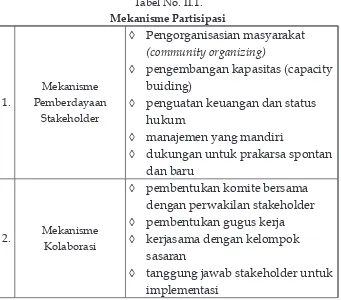

harus menjadi input sehingga sehingga kebujakan yang lahir akan mendapat legitimasi politik yang memadai. Pendekatan terakhir inilah yang menekankan aktualitas partisipasi dalam proses formulasi kebijakan. Partisipasi menjadi kata kunci dalam memaksimalkan legitimasi dan meminimalkan resistensi publik atas sebuah produk kebijakan. Mekanisme pembentukan partisipasi sendiri terdiri atas beberapa tahap kegiatan (Tikson, 2002), yaitu : (1.) pemberdayaan stakeholders, (2.) kolaborasi, (3.) membuat keputusan bersama, (4.) evaluasi bersama, (5.) konsultatif, dan (6.) pembagian informasi. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel No. II.1. Mekanisme Partisipasi

1.

Mekanisme Pemberdayaan

Stakeholder

◊ Pengorganisasian masyarakat

(community organizing)

◊ pengembangan kapasitas (capacity buiding)

◊ penguatan keuangan dan status hukum

◊ manajemen yang mandiri

◊ dukungan untuk prakarsa spontan dan baru

2. Mekanisme

Kolaborasi

◊ pembentukan komite bersama dengan perwakilan stakeholder ◊ pembentukan gugus kerja ◊ kerjasama dengan kelompok

sasaran

3.

Mekanisme Pembuatan Keputusan Bersama

◊ teknik dan prosedur perencanaan partisipatif

◊ lokakarya untuk mendiskusikan posisi, peranan dan prioritas ◊ lokakarya/pertemuan untuk

memecahkan konflik, ciptakan persetujuan dan kepemilikan ◊ review atas dokumen-dokumen

4. Mekanisme Evaluasi Bersama

◊ evaluasi partisipatif ◊ evaluasi stakeholder lokal

5. Mekanisme

Konsultatif

◊ pertemuan konsultatif

◊ kunjungan lapang dan wawancara (untuk berbagai tahapan proyek)

6.

Mekanisme Penyebaran Informasi

◊ penerjemahan dan pembagian bahan-bahan informasi

◊ seminar untuk mendiskusikan informasi

◊ presentasi data/informasi ◊ pertemuan dengan masyarakat

(Sumber : Tikson, 2002: 15)

B. Kebijakan Publik Sebagai Proses Advokasi

Pendekatan yang state-centric tidak lagi relevan dalam studi perubahan kebijakan dewasa ini. Kondisi politik dalam negeri yang telah mengalami perubahan ke arah demokratisasi memberikan ruang yang kondusif bagi publik untuk ikut aktif terlibat dalam proses kebijakan. Seperti yang dikatakan Jenknis-Smith, bahwa konteks politik di mana analisis kebijakan itu dilakukan akan sangat mempengaruhi hasil analisis kebijakan tersebut (Manurung, 2005). Pada konteks politik demokrasi, dimana di dalamnya terbuka luas ruang debat publik, maka akan kondusif bagi berbagai pihak untuk menganalisis kebijakan publik meskipun membawa hasil yang berbeda dengan yang dilakukan pihak pemerintah.

Memahami proses kebijakan hanya sekedar pentahapan kebijakan yang kaku dan linear dipandang sepenuhnya tidak mampu menjawab dinamika politik yang sebenarnya terjadi dilapangan. Realitas politik yang terjadi tidak mungkin berjalan sedemikian kaku mengikuti serangkaian fese manajerial dan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan. Sebab bisa saja sebuah perubahan kebijakan terjadi tanpa harus melalui tahapan yang rigid dan kaku seperti itu (Putra, 2001, Manurung, 2005).

1. Advokasi Kebijakan : Sebuah Kerangka Konseptual

Advokasi, seperti halnya media atau cara lainnya yang diguna kan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, sejaun ini masih sering disalahpahami sebagai usaha-usaha makar kalangan anti kemapangan untuk merongrong pemerintahan yang sedang berkuasa. Defenisi yang lebih netral dari advokasi ditawarkan oleh fakih yang menjelaskan advokasi lebih kepada suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju dan semakin membaik (gradual and incremental

change). Lebih lanjut, advokasi haruslah dipahami bukan

sebagai tindakan revolusi, tetapi lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku.

Gambar No. II.1

Bagan Arus Advokasi Terpadu

lakukan pemantauan /evaluasi

diskusi,seminar,dll - legal drafting - Counter draft

Kajian kebijakan perencaaan

- lobi

Strategi - negosissi - mediasi - kolaboras

- kampanye - Siaran/pernyataan - Jejak pendapat - selebaran

pengorganisiran masyarakat - unjuk rasa pendidikan politik - mogok, boikot

- pembangkang sosial pelatihan - aksi massa teknis

siapkan satuan/barisan pendukung (dana, logistik, informasi, akses)

Sumber : Topatimasang (Dalam Manurung 2005)

Analisis

Pada masa pemerintahan otoriter, di mana kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan hampir-hampir tidak tersedia, seringkali kehadiran advokasi kebijakan dikonseptualisasikan dalam suasana permusuhan kepada peme rintah. Namun ketika peluang untuk berpartisipasi telah terbuka lebar, maka warisan setting permusuhan kirannya tidak relevan. Selain, itu advokasi kebijakan yang dihadirkan dalam

setting permusuhan tidak mampu menghasilkan dampak yang

diadvo kasi policy maker menunjukkan respon yang akomodatif, tidak ada jaminan bahwa di tempat lain hal yang sama bisa berlaku. Tidak ada jaminan di masa mendatang tuntutan yang setara akan dipenuhi oleh policy maker.

Dalam kerangka pikir seperti itu, advokasi kebijakan bukan menjadi bagian integral dari proses policy making. Ia lebih bersifat

ad hoc dan sporadis. Dengan kata lain, advokasi masih jauh dari

idealitas sebagai pilar penyelenggara kebijakan publik yang parsitipatif, kebijakan publik yang dikelola berbasis kehandalan

civil society. Sejauh ini para aktivis advokasi kebijakan tetap

saja sama naifnya dengan jajaran birokrasi pemerintah, yang mengandaikan ketika suatu keputusan kebijakan ditetapkan, pemerintah akan komit dalam mewujudkan aspirasi tersebut. Kalau dibahasakan secara politis, para aktivis kebijakan tetap saja bersedia masuk dalam perangkap kerangka kebijakan yang

state-centric, dimana diasumsikan bahwa kedaulatan dalam

penyelenggaraan kebijakan ada pada tangan pejabat (Manurung, 2005).

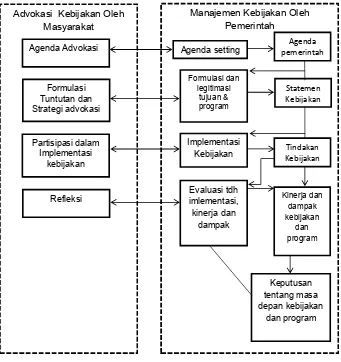

Sehubungan dengan kecendrungan tersebut, perlu kiranya kita sadari bahwa proses kebijakan pada dasarnya adalah proses interaksi antara negara-masyarakat. Ini berarti bahwa advokasi kebijakan bisa berlangsung di setiap fase kebijakan, bukan hanya pada formulasi kebijakan belaka (lihat skema 1,2). Bidikan advokasi kebijakan tidak cukup hanya pada level penyusunan agenda dan formulasi kebijakan semata, melainkan harus keseluruhan proses kebijakan. Lebih dari itu, proses kebijakan pada dasarnya bukan sekedar proses penuntasan tahap-tahap yang digambarkan dalam skema tersebut, melainkan juga proses interaksi di sepanjang proses tersebut. Dengan corak seperti itulah proses kebijakan publik yang partisipatif diwujudkan.

kebija-kan dengan dukungan pihak di dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi sebenarnya terjadi dalam ranah lintas batas dikotomis antara pemerintah dan masyarakat. Advo-kasi cenderung menciptakan pengembangan koalisi di antara antara pihak-pihak yang sepaham. Dengan demikian, proses advokasi kebijakan bisa disederhanakan sebagai kompetisi antara dua atau lebih koalisi, antara pihak yang pro gagasan tertentu dengan pihak yang kontra.

Gambar No. II.2

Interaksi Pemerintah-Masyarakat Dalam Fase-Fase kebijakan

Manajemen Kebijakan Oleh Pemerintah

Advokasi Kebijakan Oleh Masyarakat

Kebijakan Kebijakan Tindakan

Evaluasi tdh

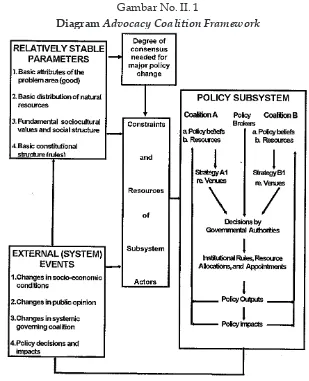

2. Model Perubahan Kebijakan Publik dalam Kerangka

Advocacy Coalition Framework (ACF)

Usaha untuk memahami sebbuah kebujakan dan dinamika atau proses yang terjadi di dalam dan di antara institusi-institusi yang terlibat, tidak dimungkinkan tanpa mempergunakan sesua-tu “kerangka teoritis” berupa teori, paradigma, atau kerangka konseptual sebagai panduan memahami berlangsungnya

bar-ganing process yang merupakan jantung hati dari policy process itu

sendiri. Kacamata teoritis inilah yang dipakai untuk mem beda-kan serangkaian variabel-variabel potensial yang menunjukbeda-kan adanya hubungan kausalitas serta mengabaikan secara elegan variabel lain yang tidak relevan.

Model perubahan kebijakan yang ditawarkan oleh Saba-tier dan Jenkins-Smith dalam Policy Change and Learning an

Advocacy Coalition Approach, merupakan fungsi dari interaksi

tiga sub proses. Pertama, interaksi dari koalisi advokasi yang saling berkompetisi di dalam Policy Subsystem, yaitu aktor dari berbagai organisasi publik atau privat yang aktif terlibat dalam masalah atau isu kebijakan. Advokasi koalisi ini terdiri dari berbagai institusi publik ataupun privat yang berada dalam semua level pemerintahan baik itu di tingkat lokal/ daerah maupun di tingkat pusat. Mereka saling membagi serangkaian kepercayaan dasar (basic belief). Kepercayaan dasar ini meliputi tujuan kebijakan, presepsi mengenai kualitas dan sebagainya.

Kedua, rangkaian proses tersebut merujuk pada perubahan

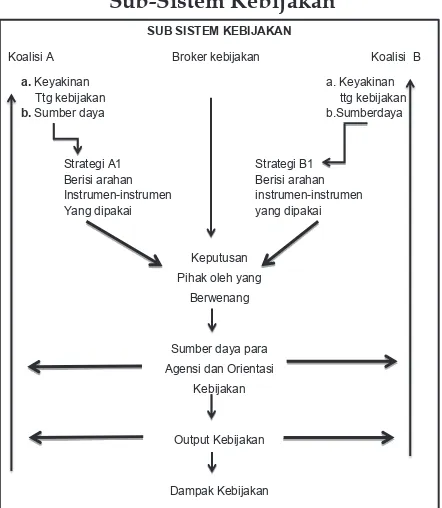

Unit analisa agregat yang sangat berguna untuk memahami perubahan kebijakan bukan lagi hanya institusi atau mereka yang duduk di dalam lembaga pemerintahan tertentu, tetapi lebih kepada policy subsystem (subsistem kebijakan) yaitu aktor-aktor dari berbagai organisasi publik atau privat yang aktif terlibat dalam masalah atau isu kebijakan tertentu. Pemahaman tradisional yang bersandar pada konsep iron triangle yang ter batas pada agen administratif, legislatif pada satu level pemerintahan, semakin diperluas dengan memasukkan aktor dari berbagai level pemerintahan lainnya yang aktif pada proses formulasi, implementasi maupun evaluasi kebijakan. Pada tingkat pembuatan kebijakan mencakup pula aktor-aktor yang, dari sudut pandang formal, ditugaskan bukan hanya untuk membuat kebijakan tetapi untuk mengimplementasikan kebijakan seperti pegawai negeri sipil atau kalangan profesional (Manurung, 2005).

Gambar No.II.3 Sub-Sistem Kebijakan

SUB SISTEM KEBIJAKAN

Koalisi A Broker kebijakan Koalisi B

a.Keyakinan a. Keyakinan

Ttg kebijakan ttg kebijakan

b.Sumber daya b.Sumberdaya

Strategi A1 Strategi B1 Berisi arahan Berisi arahan Instrumen-instrumen instrumen-instrumen Yang dipakai yang dipakai

Keputusan Pihak oleh yang

Berwenang

Sumber daya para Agensi dan Orientasi

Kebijakan

Output Kebijakan

Dampak Kebijakan

Perbedaan ataupun konflik yang terdapat di antara koalisi-koalisi tersebut biasanya dimediasi oleh pihak ketiga yang disebut dengan broker kebijakan (policy broker). Peran broker kebijakan cukup signifikan dalam mengurangi tingkat konflik. Menurut sabatier, broker kebijakan ini bisa saja berada ditangan beberapa peneliti/ahli yang sama sekali tidak terlibat dalam perdebatan yang terjadi, namun perannya dalam subsistem kebijakan dikarenakan oleh karena keahlian yang dimilikinya. Para birokrat yang menganut tradisi “netral” juga dapat dikategorikan sebagai broker kebijakan. Dengan kata lain,

broker kebijakan adalah para aktor yang berkeinginan mencari

kompromi yang masuk akal (reasonable) dan realitas (feasible) antara pandangan-pandangan yang didukung oleh koalisi-koalisi yang terlibat.

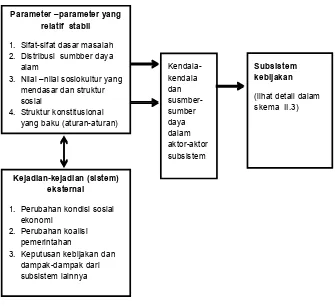

Sabatier (dalam Manurung, 2005) berpendapat bahwa peru-bahan seringkali terjadi di dalam aspek sekunder dari kebijakan dibanding di dalam inti kebijakan Perubahan pada level inti kebijakan biasanya disebabkan oleh perubahan yang terjadi di dalam aspek-aspek yang ada di luar subsistem. Aspek-aspek tersebut adalah pertama, parameter-parameter yang relatif stabil di mana di dalamnya subsistem berfungsi. Kedua adalah kejadian-kejadian (sistem) eksternal. secara bersama-sama “parameter” dan “kejadian” eksternal tersebut menentukan batasan dan sumber daya alam dalam fungsi subsistem kebijakan.

Gambar II.4

Framework Koalisi Advokasi

Parameter –parameter yang relatif stabil

1. Sifat-sifat dasar masalah 2. Distribusi sumbber daya

alam

3. Nilai –nilai sosiokultur yang mendasar dan struktur sosial

4. Struktur konstitusional yang baku (aturan-aturan)

Kejadian-kejadian (sistem) eksternal

1. Perubahan kondisi sosial ekonomi

2. Perubahan koalisi pemerintahan

3. Keputusan kebijakan dan dampak-dampak dari (lihat detail dalam skema II.3)

Sumber : Sabatier dan Jenkins-Smith (Dalam Manurung, 2005)

C. Policy Oriented Learning dalam Kebijakan Publik

Sejak tahun 1960, konsep pembelajaran telah diaplikasikan dalam ilmu kebijakan. Deutsch adalah salah satu dari pengarang pertama yang menulis tentang policy learning dan governments

(Fitria, 2011). Dalam ilmu psikologi, pembelajaran yang selanjut-nya disebut learning adalah inti dari sebuah konsep. Tingkah laku manusia dianggap sebagai bagian dari hasil sebuah learning

(pembelajaran). Guthrie mendefinisikan learning sebagai “the

alteration in that results from experience”. Learning merupakan

ben tuk perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Lewin menggambarkan learning sebagai suatu perubahan di dalam struktur teori. Hilgard dan Bower menguraikan learning sebagai perubahan perilaku subyek yang diperbaiki melalui pengalaman-pengalaman yang diulang pada situasi yang sama. Sedangkan menurut Barker, learning biasanya digambarkan sebagai suatu perubahan yang kurang lebih permanen dalam berperilaku sebagai hasil dari pengalaman-pengalaman pribadi pada suatu lingkungan. Dari definisi-definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa learning memiliki 2 karakteristik yaitu 1) learning melibatkan sebuah perubahan secara sadar seperti halnya perilaku, 2) learning adalah hasil dari pengalaman atau pelatihan (Fitria, 2011).

Dalam teori perencanaan (planning theory), perencanaan dianggap sebagai suatu learning process (proses pembelajaran).Itu artinya, selama proses perencanaan para pelaku (stakeholders) seharusnya belajar dari informasi yang diperoleh serta dari tindakan yang diambil. Stakeholders tentu mempunyai sasaran dan kepentingan mereka sendiri sehingga dalam memandang arti dari perencanaan itu sendiri akan timbul perbedaan antar

stake holders. Ini memungkinkan timbulnya partisipasi dari

seluruh aktor (stakeholders) dalam proses tersebut.

learning yang bisa digunakan untuk mengindentifikasi model

learning yang dipakai disetiap tahapan perkembangan evaluasi

(Parsons,2005:597-598), yaitu:

1. Model Singgle-Loop Learning: Dalam model ini individual digerakkan oleh keinginan untuk mengejar tujuan mere ka, mengurangi ketergantungan dengan pihak lain, menjaga ide dan gagasan dan melindungi diri dari peru bahan. Model ini menggunakan learning yang self-oriented dan

self-contained. Tujuannya untuk individual defense, ini bertolak

belakang dengan salah satu faktor yang mendukung berjalannya policy oriented learning yaitu sikap keterbukaan

(openness) yang bisa menghasilkan konfor mitas,

ketidak-percayaan (mistrust), infleksibilitas (inflexsibility), dan

self-sealing sehingga sangat sulit sekali untuk meng hasilkan

suatu perubahan (change) dan adaptasi. Model inilah seringkali mendominasi dalam organisasi publik. Penulis berkesimpulan bahwa dari generasi pertama hingga generasi keempat masih menggunakan model single

loop learning- yang tidak mempertanyakan desain yang

pokok, sasaran dan aktivitas dari organisasi itu sendiri. Sabatier (dalam Fitria, 2011) menyebut model ini sebagai

instrumental learning, pembelajaran yang masih bersifat

teknis mengenai instrumen dan efek bagaimana sebuah instrumen bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan kebijakan.

sikap responsif dan lebih flexible dalam menerima suatu perubahan. Ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan terhadap teknologi, teknokrasi, bigness, dan sentralisme, dikemukakan oleh Friedmann dan Parsons pada 1976. Dari situ muncullah pemikiran yang menekankan aspek nilai-nilai smallness, skala manusia, komunitas dan conviviality

(Kohr, Schumacher, Illich dalam Fitria, 2011). Sabatier (1993:19) mengidentifikasi model ini ke dalam dua tipe learning yaitu conceptual learning dan social learning dimana norma, tanggung jawab, tujuan-tujuan, kerangka isu yang disertai dengan pengembangan atau adopsi konsep, prinsip dan images yang baru diikutsertakan dalam melakukan evaluasi kebijakan. Konsep fleksibelitas dalam menerima perubahan sangat diperhatikan. Pemikiran ini mulai muncul pada generasi ke empat.

Dalam ilmu kebijakan, learning berhubungan dengan kebijakan-kebijakan. Policy-oriented learning (POL) memiliki karak teris tik pada suatu proses yang berkelanjutan (on going

process). Berdasarkan literatur, policy-oriented learning

menyi-rat kan perubahan kebijakan seperti halnya perbaikan kebijakan. Menurut Firiani (2011) berikut beberapa definisi dari policy-oriented learning:

1. Policy-oriented learning refers to “relatively enduring alterations of thought or behavioral intentions that result from experience and/or new information and that are concerned with the attain-ment or revision of policy objectives” (Sabatier & Jenkins-Smith,1998:123).

2. Policy-oriented learning is the interactive process by which an increase in knowledge and insights leads to changes in the

Dapat dilihat learning memiliki dua komponen yaitu a) komponen analitik, memperhatikan munculnya pertanyaan to

what extent learning took place. b) komponen normative, bahwa

learning dianggap sebagai sesuatu yang baik, karena melibatkan satu perbaikan. Di dalam advocacy coalitions (ACs) ada banyak kesepakatan yang memuat inti-inti kebijakan namun sedikit pada aspek sekunder. Perubahan atau modifikasi lebih mungkin terjadi di dalam aspek sekunder dari kebijakan. Pada level sekunder perubahan muncul sebagai akibat dari policy-oriented

learning (POL) baik di dalam maupun diluar ACs.

Menurut Sabatier dan smith (dalam Fitria, 2001), fokus POL ada pada pembelajaran yang sifatnya ber kelom pok

(collective action). Meskipun secara prinsip learning berlangsung

pada tingkatan kolektif, hal tersebut memungkinkan beberapa individu mengembangkan pemikirannya ke dalam sebuah proses komunikasi. POL seringkali dilihat sebagai salah satu factor yang menjelaskan perubahan kebijakan (policy change). Di samping learning, policy change juga merupakan hasil dari proses kekuasaan dengan karakteristik, yaitu:

1. POL berimplikasi pada sebuah perubahan gagasan atau ide mengenai kebijakan yang pada akhirnya berkontribusi pada proses kebijakan. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan mengoreksi tingkat kesalahan dari kebijakan yang ada.

2. POL terlibat dalam sebuah perbaikan (improvement). Per-bai kan tersebut ditandai dengan adanya perPer-baikan dalam teori kebijakan (pemikiran yang merupakan pondasi dari kebijakan), serta penguatan dari legitimasi kebijakan (kebija kan tersebut diterima oleh orang-orang atau kelom-pok yang terlibat (stakeholders).

Ada tiga variabel yang diajukan oleh Sabatier dan Smith dalam Fitriah (2001) yang kemungkinan berfungsi mewujudkan

policy-oriented learning yaitu level atau tingkatan konflik (hipotesis

hadirnya suatu forum profesional (hipotesis 9). Secara lebih jelas dikemukakan oleh Verbeeten (dalam Fitriah, 2001) ada beberapa faktor untuk mengenal dan mempermudah pemahaman untuk menanamkan policy-oriented learning (POL), antara lain:

1) Konflik

Ada sejumlah hal penting dari konflik yang perlu dipelajari. Konflik diperlukan untuk mendeteksi dan mengo reksi tingkat kesalahan dari teori kebijakan, konflik tidak seharusnya diabaikan. Walaupun konflik diperlukan dalam situasi POL dan solution-oriented learning (SOL), namun tidak untuk legitimacy-oriented learning (LOL). Ketika konflik terhambat (macet), peluang untuk mencapai kesepakatan dalam mendefinisikan permasalahan berikut solusinya akan mengalami kemerosotan secara dramatis. Itu sebabnya, konflik harus saling berkaitan. atau harus ada penengah di level konflik. Konflik bisa dibatasi melalui resolusi debat informal.

Tujuannya bukan untuk mengakhiri konflik, tetapi untuk merestrukturisasi konflik tersebut agar kebijakan menjadi workable (dapat dilaksanakan). Meskipun demi-kian, ada dua instrument yang bisa digunakan untuk membatasi konflik yaitu a) dengan membangun consensus (consensus-building), yang nantinya berkontribusi POL dan SOL, dan b) settling, untuk memperoleh kesepakatan apa yang menjadi penyebab konflik, berkontribusi pada LOL dan POL. Adanya intervensi pihak ketiga dalam proses konflik bisa memperbaiki komunikasi antar pihak yang berkonflik, memudahkan negosiasi atau justru menyumbangkan sebuah keputusan.

2) Ketersediaan Informasi (Ilmiah) Baru

baru tersebut yaitu melalui penelitian ilmiah (yang sering kali dilakukan oleh pihak yang concern terhadap perkembangan kebijakan) dan monitoring (pemantauan) yang bisa dilakukan oleh semua stakeholders yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai situasi yang sebenarnya. Kurangnya informasi justru akan menghambat berjalannya POL.

3) Feed Back (Umpan Balik)

Informasi mengenai dampak (efek) dari kebijakan akan dikembalikan kepada pada poliy-makers. Adanya feed-back bisa membantu evaluasi kebijakan. Karena evaluasi memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubu ngan antara ukuran kebijakan dengan kondisi yang sebenar nya.

4) Komunikasi

Agar tercipta suatu proses atau mekanisme dialog (komuni kasi dua arah), para aktor (stakeholder) yang memi liki perbedaan dalam hal tujuan serta kepentingan perlu saling bertukar informasi atau berkomunikasi Van de Knapp (dalam Fitriah, 2001). Pada proses dialogis tersebut, seluruh stakeholder harus dihadirkan sebagai perwujudan representasi dari semua pihak. Semua keluhan, informasi, serta pendapat harus dipaparkan sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan bersama dari semua pihak. Tujuannya adalah terciptanya sebuah proses learning. Pada forum tersebut diharapkan para aktor terlibat dalam sebuah

analytical debate Van de Knapp (dalam Fitriah, 2001) melalui

kebijakan dari para aktor yang seringkali adalah orang-orang yang expert dibidangnya masing-masing.

5) Keterbukaan openness)

Seorang aktor perlu memiliki keinginan untuk mengu-bah pandangan-pandangannya karena faktanya banyak dari mereka seringkali tidak memiliki keinginan untuk mengubah pandangan-pandangannya terhadap suatu hal. POL seringkali terhambat karena adanya persepsi atau pemi kiran yang sifatnya menyimpang yang sama sekali tidak menyentuh substansi permasalahan. Sikap keterbukaan juga terhambat oleh kelompok pemikir dan kebiasaan untuk bertahan dengan sikap masing-masing (Van deer Knapp,1997:66). Proses POL, terutama LOL akan selalu dihambat oleh kekuasaan (Glasbergen,1996:176). Kekuasaan bisa digunakan ketika hubungan diantara para actor (stakeholders) berbeda satu sama lain, ada salah satu actor yang kekuasaannya jauh lebih besar daripada yang lain. Pada situasi seperti ini, para stakeholders cenderung memilih untuk tidak saling bergantung. Ketika perubahan ide/gagasan atau perilaku berasal dari pengaruh kekuasaan, maka tidak akan bisa menemukan atau melakukan proses

learning itu sendiri. Karena pada dasarnya, makna dari

learning itu sendiri adalah perubahan pola pikir tanpa ada tekanan dari luar, dari pihak manapun.

Dari faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas, ada lima kondisi yang harus diperhatikan dari policy-oriented learning itu sendiri antara lain:

1. Experiencing mutual dependence (stakeholders perlu untuk

mengakui bahwa mereka memerlukan satu sama lain untuk mewujud kan sasaran yang mereka inginkan);

2. A constructive attitude (stakeholders perlu saling

mende-ngarkan dan memberikan masukan satu sama lain);

diperluas);

4. A structured provision of information (informasi harus tersedia

dan bisa diperoleh dengan mudah bagi semua stakeholders);

5. Involvement of all relevant parties (semua stakeholders harus

bisa mengambil bagian atau ikut terlibat di dalam proses kebijakan), Verbeeten (dalam Fitrah, 2001).

Menurut Sabatier & Weible (2006), ini skema mengenai ACF terkait koalisi aktor tertentu :

Gambar No. II. 1

Diagram Advocacy Coalition Framework

D. Governance dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW)

Governance (tata kelola pemerintahan) adalah proses pene-tapan, penerapan dan penegakan aturan main. Governance juga sering kali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan sekaligus proses pemantauan/kontrol seperti apakah proses keputusan diambil. Analisis mengenai governance biasanya fokus pada peran aktor dan struktur formal dan informal yang telah terlibat untuk sampai pada dan mengesahkan keputusan yang diambil. Secara praktis, good governance haruslah memuat setidaknya tiga komponen kunci: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Tikson, 2002, Colebatch, 2009)

Wilayah perkotaan (urban) dapat diasumsikan sebagai sebuah kesatuan sistem. Komponen wilayah perkotaan dapat dibagi menjadi komponen utama, komponen kelembagaan dan komponen lingkungan. Urban System yang ideal terkait dengan keserasian relasi intra sistem maupun antar sistem serta kelengkapan yang ditunjang oleh sistem kelembagaan. Hubungan intra sistem seperti komposisi tataguna lahan serta kepadatan penduduk, urban productivity dan sebagainya, sedangkan hubungan antar sistem meliputi keseimbangan

demand-supplay antara sistem aktifitas dengan sistem jaringan,

kota hemat energi dan sebagainya.

Dalam issue urban system, poin governance diletakan dalam arti yang luas dan tidak terbatas pada pilar-pilar tradisionalnya, seperti rule of law, openess dan participation, tapi dapat pula berkaitan dengan emotional attitude and motivating serta hal-hal yang bersifat mekanis dan teknis. Dari premis urban dan

governance yang demikian, maka pengelolaan perkotaan

dinyata-kan sebagai proses manajemen dari kondisi sistem kota saat ini menuju sistem kota yang dikehendaki.

dari kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik (ideal). Kondisi ideal tersebut, di samping dikaitkan dengan konsep

city of tomorrow dari sistem kegiatan dan sistem jaringannya,

juga dipengaruhi oleh sistem kelembagaan. Dibutuhkan sistem kelembagaan yang menunjang perwujudan wilayah perkotaan melalui penyesuaian perangkat hukum, penggalian sumber-sumber dana baru dan pembenahan organisasi.

Tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat semua pihak, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Bentuk tata ruang pada dasarnya dapat berupa alokasi letak, luas, dan atribut lain (misalnya jenis dan intensitas kegiatan) yang direncanakan dapat dicapai pada akhir periode rencana. Selain bentuk tersebut, tata ruang juga dapat berupa suatu prosedur belaka (tanpa menunjuk alokasi letak, luas, dan atribut lain) yang harus dipenuhi oleh para pelaku pengguna ruang di wilayah rencana. Namun tata ruang dapat pula terdiri dari gabungan kedua bentuk diatas, yaitu terdapat alokasi ruang dan juga terdapat prosedur (Suciati, 2006).

Pada kebanyakan perencanaan kota dan lingkungan, masyarakat acapkali dilihat sekadar sebagai konsumen yang pasif. Memang mereka diberi aktivitas untuk kehidupan, kerja, rekreasi, belanja dan bermukim, akan tetapi kurang diberi peluang untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dan perencanaannya. Rencana tata ruang diperlukan untuk mewujud kan tata ruang yang memungkinkan semua kepenti-ngan manusia dapat terpenuhi secara optimal. Rencana tata ruang, oleh sebab itu, merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan, bahkan merupakan persyaratan untuk dilaksanakannya pembangunan, baik bagi daerah-daerah yang sudah tinggi intensitas kegiatannya maupun bagi daerah-daerah yang baru mulai tumbuh dan berkembang.

daya serta alokasi ruang yang sesuai dengan daya dukung lingkungan alam dan daya tampung lingkungan binaan serta memperhatikan sumberdaya manusia dan aspirasi masyarakat. kegiatan perencanaan tata ruang meliputi kegiatan peyusunan rencana, mulai dari pengumpulan data dan informasi, analisa sampai pada penetapan rencana dan legalisasinya.

Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan pro-sedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun rencana tata ruang tersebut akan ditinjau kembali dan atau disempurnakan sesuai dengan jenis perencanaannya secara berkala.

Perencanaan tata ruang pada dasarnya mencakup peren-canaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Penataan ruang merupakan kewenangan pemerintah, tetapi karena penetapan rencana tersebut akan berdampak pada masyarakat, maka proses legalisasi rencana harus merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif sebagai wakil rakyat. Mekanisme persetujuan tersebut disamping untuk mendapatkan legalitas juga sekaligus salah satu forum untuk menjaring aspirasi masyarakat melalui suatu koalisi (Setiawan,2005).

Berdasarkan ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No. 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, maka prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota sebagai berikut :

• pembentukan tim penyusun RTRW kota, yang berang-gotakan unsur-unsur dari pemerintah daerah kota

• pelaksanaan penyusunan RTRW kota;

• pelibatan peran masyarakat di tingkat kota dalam penyu-sunan RTRW kota

Sementara itu, proses dan prosedur penetapan RTRW kota merupakan tindak lanjut dari proses dan prosedur penyusunan RTRW kota sebagai satu kesatuan sistem perencanaan tata ruang wilayah kota. Proses dan prosedur penetapannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar proses dan prosedur penetapan RTRW kota meliputi tahapan sebagai berikut :

• pengajuan raperda tentang RTRW kota dari walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota, atau sebaliknya;

• pembahasan RTRW oleh DPRD bersama pemerintah dae-rah kota;

• penyampaian Ranperda tentang RTRW kota kepada Men-teri untuk permohonan persetujuan substansi dengan disertai rekomendasi gubernur, sebelum Ranperda kota disetujui bersama antara pemerintah daerah kota dengan DPRD kota;

• penyampaian Ranperda tentang RTRW kota kepada guber-nur untuk dievaluasi setelah disetujui bersama antara pemerintah daerah kota dengan DPRD kota; dan

• penetapan Ranperda kota tentang RTRW kota oleh Sekre-tariat Daerah kota.

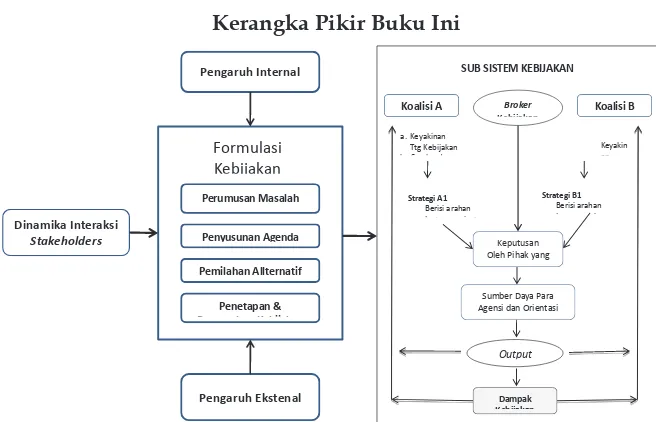

E. Kerangka Pikir Buku Ini

ACF atau advocacy coalition framework adalah salah satu kerangka analitis yang paling menjanjikan di dalam analisa kebijakan. Kerangka tersebut merupakan suatu sintesa dari berbagai pendekatan yang meliputi siklus kebijakan yang secara lengkap, dari pengembangan hingga amandemen-amandemen terakhir. Kajian dalam buku ini mengacu pada sub-system approaches yang menganalisa pembuatan kebijakan ke dalam pola metaphor baru seperti networks, communities dan sub-systems.

Unit utama pengambil keputusan dalam ACF adalah policy

memainkan bagian dalam penciptaan, diseminasi, dan evaluasi kebijakan yang dalam penelitian ini mencakup unsur-unsur yang bisa dibedakan berdasarkan keyakinan dan sumberdaya yang tersedia. Unsur-unsur tersebut antara lain iron triangle, kelompok kepentingan, birokrat dan politisi, analis akademik,

think thank, peneliti sendiri dan aktor pemerintahan lainnya.

Sub-sistem kebijakan ini dapat dijelaskan dengan melihat aksi dalam koalisi advokasi (advocacy coalition). Di dalamnya terdapat sejumlah dan diwarnai oleh banyak aktor kebijakan yang tidak hanya dari unsur pemerintah tetapi juga dari non-pemerintah (masyarakat) untuk mempengaruhi kebijakan yang kemudian di dalam policy arena terdapat dua atau lebih koalisi yang memiliki

belief yang berbeda atas konflik yang timbul dan menuntut untuk

dilakukannya perubahan.

Dalam konteks kajian tentang formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar, sub-sistem kebijakan telah membentuk jejaring aktor pemerintah dan non-pemerintah yang kemudian terdiri dari koalisi yang saling mempengaruhi berdasarkan belief

masing-masing. Konflik dan perbedaan menjadi niscaya dari interaksi masing-masing aktor koalisi.

Gambar No. II.5 Kerangka Pikir Buku Ini

Pada proses formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar, relasi antar aktor telah membentuk konfigurasi aktor kemudian membentuk kerangka koalisi. Aktor konsultan perencana, staf ahli pemerintah kota dan aktor Badan Perencanaan Pemba-ngunan Daerah (BAPPEDA) yang di dukung oleh aktor organisasi swasta seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dengan mengandalkan technocratic approach membangun koalisi dan mendominasi proses formulasi. Pada sisi yang lain koalisi aktor organisasi masyarakat sipil seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Forum Studi Energi Dan Lingkungan (FOSIL) dan aktor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota bertindak sebagai oposisi yang senantiasa mengkritisi rancangan kebijakan yang dibuat olah koalisi aktor pemerintah kota dan konsultan.

Peran aktor dari asosiasi profesi seperti Ikatan Ahli Peren-cana (IAP) dan NGO Advokasi Politik seperti Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) lebih bertindak sebagai kelompok penengah

(policy brokers) yang memediasi kepentingan antara koalisi

aktor tersebut. Masing-masing koalisi yang memiliki beliefs

Kebijakan penataan ruang merupakan instrumen inter-vensi pemerintah terhadap ruang atau lahan sebagai sumber daya publik yang berdimensi politis, yuridis, teknis dan adminis tratif, dalam upaya mengarahkan pembangunan wila-yah secara berkelanjutan. Kebijakan tata ruang berwujud ren-cana makro untuk pengembangan aktivitas ruang atau kawasan dan perencanaan mikro berupa penentuan tapak detail dan teknik koefisien dasar bangunan. Posisi rencana tata ruang wilayah kota menjadi sangat penting untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang yang sangat mungkin terjadi oleh faktor dinamika keruangan kota yang dinamis.

A. Konteks Historis Kebijakan RTRW Kota Makassar

Kota Makassar dalam perjalanan pembangunan wilayahnya telah lama memiliki rencana induk kota (master plan). Keberadaan

master plan ini mulai disusun pada masa kepemimpinan

Wali-kota H.M. Daeng Patompo. Pada awalnya, master plan tersebut dirintis sebagai instrumen arahan dalam menjalankan program pengembangan kota yang dinamakannya memakai “sistem mar tabak” atau “makin dibanting makin melebar”. Pada masa ini terjadi perluasan wilayah admnistratif kota akibat peme karan, dari 21 Km2 menjadi 175 Km2, -sejak saat ini pula

Makassar berganti nama menjadi Ujung Pandang - suatu situasi

BAB III

DINAMIKA INTERAKSI STAKEHOLDERS

DALAM FORMULASI KEBIJAKAN RTRW

yang membuat HM. Daeng Patompo merasa perlu membenahi orientasi pembangunan kota dengan mengedepankan kaidah planologis yang memadai.

Dengan dasar pengalaman dari kunjungan pada berbagai kota-kota besar di dunia untuk benchmarking, maka H.M. Daeng Patompo kemudian semakin mengintensifkan kegiatan seminar perkotaan dengan menghadirkan berbagai ahli untuk merencanakan penataan kota. Mr. Anderson, merupakan salah satu ahli perkotaan dari Amerika Serikat yang menjadi tamu, kemudian ditugaskan membuat rencana pengembangan wilayah dengan memobilisasi sumber daya untuk pembangunan “Kota 5 Dimensi” (Kota Dagang, Kota Budaya, Kota Industri, Kota Akademi, Kota Pariwisata). Setelah beberapa lama tinggal di Ujung Pandang, dengan mengamati peta udara dan meneliti semua literatur perkotaan peninggalan Belanda, maka akhirnya Mr. Anderson berhasil menyusun hasil studi perkotaan berupa

out-line plan untuk pembuatan Rencana Induk Kota (RIK)

Kotamadya Ujung Pandang. Ahli perkotaan ini kemudian mengkongkritkan dukungannya untuk pengembangan kota madya Ujung Pandang menjadi kota metropolitan.

Rumusan hasil studi ini kemudian ditindak lanjuti dengan bergabungnya Tim Unhas dan Tim ITB pada tahun 1967 dalam rangka meletakkan rencana dasar bagi terwujudnya master plan

pembangunan kota. Bantuan lain juga datang dari Pangdam III untuk foto udara dengan skala yang lebih jelas serta bantuan teknis dari Menteri PUTL Ir. Sutami melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Hasil studi ahli perkotaan dari AS, rencana dasar dari Tim Unhas dan ITB serta bantuan dan bimbingan teknis dari Menteri PUTL dan PU Cipta Karya pada tahun 1972 menjadi proses penting yang mengantar lahirnya master plan

pembangunan Kotamadya Ujung Pandang.