PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Rotan

SUMBERDAYA, SIFAT DAN

PENGOLAHANNYA

R

O

T

A

N

SUMBERD A Y A , SIF A T D AN PEN GOL AHA NNY AOsly Rachman

Jasni

Osl y R ac hman Jasni ISBN 979-3132-17-5Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00, (lima milyar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ROTAN

SUMBERDAYA, SIFAT DAN PENGOLAHANNYA ISBN : 979-3132-17-5

Penyusun : Osly Rachman

Jasni

Penyunting : Djaban Tinambunan Kurnia Sofyan Hariadi Kartodiharjo

Cetakan pertama : September, 2006 Cetakan kedua : Desember, 2008 Dipublikasikan :

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. XI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 Telp. (021) 5730398, 5734333, 5730111

Cetakan ketiga : Juli 2013 Dipublikasikan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan

Jl. Gunung Batu No. 5. Bogor 16610 Telp. (0251) 8633378, 8633413 Website : www.pustekolah.org

E-mail : - [email protected] - [email protected]

Foto-foto : Osly & Jasni

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, termasuk fotocopy, micro fi lm, dan cetak, tanpa izin penerbit

KATA PENGANTAR CETAKAN KE-3

Informasi IPTEK tentang produk hasil hutan berupa kayu dan non kayu seperti rotan, bambu, arang, damar serta minyak atsiri terus dinantikan oleh pengguna. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya permintaan masyarakat terhadap hasil-hasil litbang baik berupa buku IPTEK, pedoman teknis maupun terbitan ilmiah lainnya.

Dalam rangka memenuhi permintaan tersebut dan untuk mendukung bangkitnya kembali industri rotan di Indonesia, Puslitbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan (Pustekolah) selaku institusi ilmiah yang melayani masyarakat berupaya untuk menyediakan informasi yang diperlukan diantaranya adalah menyediakan informasi mengenai IPTEK Rotan.

Buku: “Rotan, Sumberdaya, Sifat dan Pengolahannya” karya Prof. Dr. Ir. Osly Rachman, MS dan Dra. Jasni, M.Si, mulai dipublikasikan oleh Puslitbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan (dahulu Pusat Litbang Hasil Hutan), Badan Litbang Kehutanan pada tahun 2006 dan dicetak kembali pada tahun 2008. Sehubungan masih banyaknya permintaan terhadap buku ini dan terbatasnya persediaan, maka Pustekolah memandang perlu untuk menerbitkan kembali buku ini menjadi cetakan ketiga. Pada cetakan ketiga ini dilakukan penambahan materi sesuai dengan perkembangan teknologi rotan sehingga lebih menyempurnakan cetakan sebelumnya.

Kami berharap dengan terbitnya buku ini akan lebih memperkaya khasanah IPTEK tentang rotan dan memperluas sasaran pengguna hasil litbang serta memberikan kontribusi bagi tumbuh dan berkembangnya kembali industri rotan yang lebih kompetitif.

Bogor, Juni 2013 Kepala Pustekolah,

SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG

Rotan sebagai sumber kekayaan alam yang khas dari hutan tropis sejak lama telah digunakan dalam kehidupan manusia. Indonesia sampai saat ini masih di pandang sebagai negara penghasil rotan terbesar di dunia. Pemanfaatannya yang semakin meningkat dan didukung oleh masukan teknologi yang tepat guna akan dapat meningkatkan nilai tambah rotan. Tetapi peningkatan nilai tambah ini haruslah terdistribusi secara proporsional sejak dari petani/pengumpul, pedagang, pengolah barang setengah jadi sampai kepada pengolah barang jadi di industri. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sistem usaha yang harmonis dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam hubungan itu, untuk mencapai tujuan produksi rotan yang lestari dan berdaya saing tinggi diperlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Buku ini dapat memberikan gambaran tentang potensi, ekologi dan penanaman serta peningkatan efi siensi pemanfaatan rotan baik di hutan maupun industri pengolahan. Atas tersusunnya buku ini saya sampaikan penghargaan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan dan tidak lupa saya sampaikan pula penghargaan kepada Prof. Dr.Ir. Osly Rachman, MS dan Dra. Jasni,MSi selaku penyusun. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof.Dr.Ir. Djaban Tinambunan, MS, Prof. Dr. Ir. Kurnia Sofyan, MS dan Dr. Ir. Hariadi Kartodiharjo, MS selaku penyunting.

Saya harapkan upaya penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi rotan dapat mendorong upaya pemanfaatan sumberdaya rotan yang efektif dan efi sien menuju terciptanya industri yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Jakarta, September 2006 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

KATA PENGANTAR

Walaupun industri rotan sudah berkembang dengan pesat di Indonesia, namun perkembangan ilmu dan teknologi rotan tidak sepesat produksinya. Bahkan, perkembangannya jauh tertinggal dibandingkan dengan ilmu dan teknologi kayu. Hal ini terutama benar, jika dilihat dari jumlah buku tentang rotan yang tersedia pada khasanah ilmu pengetahuan yang ada saat ini, walaupun rotan merupakan komoditi primadona dan penghasil devisa Indonesia terbesar setelah kayu di sektor kehutanan. Menyadari sepenuhnya akan hal itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan yang merupakan salah satu pusat ilmu perkayuan dan kehutanan di Indonesia merasa terpanggil dan berkewajiban untuk menghimpun dan menyusun suatu rangkaian tulisan ilmiah tentang rotan yang pernah dikaji dan diteliti baik oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan maupun institusi lain di dalam maupun mancanegara agar materi tersebut dapat tersaji dalam bentuk yang sistematis dan komprehensif.

Kami menyambut gembira atas penerbitan Buku Rotan Sumberdaya Sifat dan Pemanfaatannya ini dan menghargai upaya Saudara Prof. Dr. Ir. Osly Rachman, MS dan Dra. Jasni, MSi selaku penyusun dan Prof. Dr. Ir. Djaban Tinambunan, MS selaku penyunting. Kepada semua pemakai buku ini yang telah memberikan saran perbaikan dan kelengkapan isinya kami mengucapkan terima kasih.

Buku ini hendaknya bermanfaat bagi peneliti, ilmuwan, praktisi, perencana dan perumus kebijakan serta pengambil keputusan di bidang rotan di Indonesia di masa kini maupun masa datang.

Segala saran dan kritik demi kesempurnaan buku ini akan diterima dengan senang hati. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.

Bogor, Desember 2008

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR CETAKAN KE-3 ... i

SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG ... iii

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

I. PENDAHULUAN ... 1

II. ROTAN SEBAGAI SUMBERDAYA HUTAN ... 5

A. Jenis dan Penyebaran ... 5

B. Ekologi ... 8

C. Penanaman dan Pemanenan ... 10

III. POTENSI PRODUKSI ... 14

A. Potensi Nasional ... 14

B. Inventarisasi ... 17

IV. SIFAT DASAR ROTAN ... 21

A. Ciri–Ciri Umum ... 21

B. Struktur Anatomi ... 24

C. Komposisi Kimia ... 31

D. Sifat Fisis dan Mekanis ... 34

E. Keawetan ... 43

V. PENGOLAHAN ROTAN ... 46

A. Penanganan Bahan Baku Rotan di Hutan ... 46

B. Pengolahan Rotan Bahan Mentah ... 49

C. Pengolahan Barang Setengah Jadi ... 63

VI. PENGAWETAN ROTAN ... 73

A. Organisme Perusak Rotan ... 73

B. Bahan Pengawet ... 76

C. Pengawetan ... 79

VII. STANDARISASI MUTU ... 85

A. Uji Visual ... 85

B. Mutu Rekayasa ... 91

VIII. PENUTUP ... 93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyebaran pertumbuhan rotan di Asia ... 6

Tabel 2. Penyebaran pertumbuhan jenis rotan di Indonesia ... 7

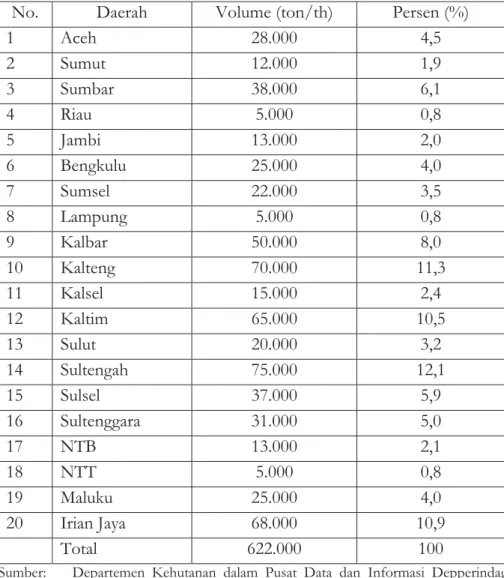

Tabel 3. Potensi produksi rotan tebang lestari pada 20 daerah di Indonesia ... 16

Tabel 4. Potensi rotan per jenis di Poso ... 19

Tabel 5. Deskripsi jenis rotan hasil inventarisasi ... 20

Tabel 6. Potensi kelompok jenis rotan di Kalimantan Timur ... 20

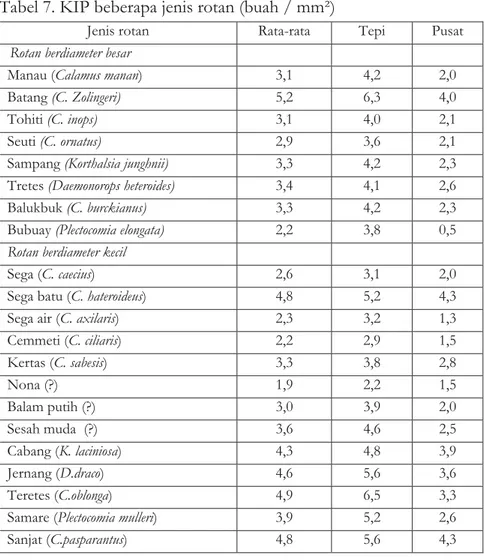

Tabel 7. KIP beberapa jenis rotan (buah/mm²) ... 23

Tabel 8. Komposisi kimia rotan dan kayu ... 33

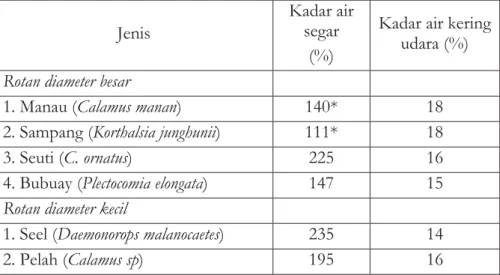

Tabel 9. Kadar air rata–rata rotan segar dan pada kondisi kering udara di daerah Bogor ... 36

Tabel 10. Hubungan antara proporsi relatif pori, serat dan parenkim dengan berat jenis ... 38

Tabel 11. Hubungan antara jumlah sel schlerenchyma dan kekuatan tarik rotan ... 41

Tabel 12. Struktur anatomi tiga jenis rotan dari Kerala, India ... 42

Tabel 13. Kriteria kelas keawetan rotan terhadap bubuk ... 44

Tabel 14. Kelas ketahanan rotan terhadap serangan bubuk rotan kering (Dinoderus minutus Farb) ... 44

Tabel 15. Kriteria kelas keawetan rotan terhadap bubuk ... 45

Tabel 16. Kriteria kelas keawetan rotan terhadap rayap tanah ... 45

Tabel 17. Rendemen rotan sega, jahab dan jermasin pada kondisi pembelahan basah dan kering (%) ... 57

Tabel 18. Hasil pengeringan alami dengan tiga perlakuan terhadap rotan ukuran besar yang sudah digoreng ... 59

Tabel 19. Kecepatan pengeringan rotan Kerik ... 60

Tabel 21. Jenis bahan pengawet untuk rotan ... 80

Tabel 22. Kelas efi kasi bahan pengawet ... 81

Tabel 23. Derajat proteksi bahan pengawet ... 82

Tabel 24. Syarat khusus untuk mutu rotan asalan ... 86

Tabel 25. Syarat khusus untuk mutu rotan bundar WS ... 87

Tabel 26. Standar mutu rotan bulat WS ... 88

Tabel 27. Persyaratan mutu rotan belahan kupasan ... 88

Tabel 28. Persyaratan mutu rotan kikis buku ... 89

Tabel 29. Persyaratan mutu rotan bundar kupasan ... 89

Tabel 30. Persyaratan mutu kulit rotan ... 90

Tabel 31. Persyaratan khusus mutu hati rotan ... 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanaman rotan dan buah rotan di hutan tropika ... 9 Gambar 2. Bibit rotan manau (Calamus manan) dan sega

(C. caesius) berumur 12 bulan yang siap

dipindahkan ke tempat penanaman. ... 11 Gambar 3. Batang rotan ... 22 Gambar 4. Struktur anatomi mikro batang rotan ... 25 Gambar 5. Yellow Caps pada rotan Sampang (Korthalsia junghunii) 26 Gambar 6. Tipe struktur sel parenkim dasar pada penampang

lintang dan longitudinal ... 27 Gambar 7. Foto penampang lintang ikatan pembuluh

(Linda Idrawati, 1993) Pembesaran 100 x ... 28 Gambar 8. Diagram ikatan pembuluh (Weiner dan Liese, 1990) . 29 Gambar 9. Dinding sel pembuluh pratoxylem yang khas

berbentuk spiral (Pembesaran 100 X) ... 30 Ganbar 10. Grafi k hubungan antara defl eksi dan beban pada uji

lentur statik rotan (b) dan kayu (a) ... 39 Gambar 11. Pengujian lentur statik rotan pada mesin uji ... 40 Gambar 12. Penumpukan rotan di tempat pengumpulan

sementara ditepi hutan. ... 48 Gambar 13. Bagan alir pengolahan bahan mentah rotan besar

(Keterangan:*) kulit terkelupas,retak/pecah,serangan jamur/insekta ... 50 Gambar 14. Unit penggorengan rotan ... 51 Gambar 15. Grafi k hubungan waktu penggorengan dengan kadar

air (A), kecerahan warna (B) dan keteguhan rotan (C). 54 Gambar 16. Bagan alir pengolahan bahan mentah rotan kecil ... 56 Gambar 17. Pengeringan rotan secara alami ... 58 Gambar 18. Perilaku penurunan kadar air rotan selama pengeringan . 61

Gambar 19. Rumah asap ... 63 Gambar 20. Bagan alir pengolahan barang setengah jadi rotan besar 64 Gambar 21. Bagan alir pengolahan barang setengah jadi rotan kecil 65 Gambar 22. Hasil produk yang sudah diputihkan ... 68 Gambar 23. Jenis kerusakan rotan pada proses pembengkokan

(Setiadji, 1977) ... 69 Gambar 24. Bagan alir pengolahan barang jadi ... 72 Gambar 25. Tumpukan rotan segar yang diserang jamur pewarna dan pelapuk ... 75 Gambar 26. Serangan bubuk rotan kering pada rotan. Lyctus sp

dan Dinoderus sp (atas), Heterobostrychus aequalis

(bawah) ... 76 Gambar 27. Hubungan MOE dengan lentur maksimum dan garis

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar jenis rotan Indonesia ... 105

Lampiran 2. Jenis rotan komersial dan penyebarannya di Indonesia 120 Lampiran 3. Jenis alternatif rotan pengganti rotan komersial ... 123

Lampiran 4. Jenis-jenis rotan berdiameter besar (>18 mm) di Indonesia ... 124

Lampiran 5. Jenis rotan dan hasil inventarisasi di Kalimantan Timur tahun 1981 ... 126

Lampiran 6. Komposisi sel dan dimensi serat rotan ... 128

Lampiran 7. Ukuran rata-rata struktur anatomi rotan (um) ... 129

Lampiran 8 . Komponen kimia utama penyusun rotan (%) ... 130

Lampiran 9. Sifat fi sis dan mekanis rotan ... 132

Lampiran 10. Sifat pelengkungan rotan ... 134

Lampiran 11. Kelas ketahanan rotan terhadap serangan bubuk rotan kering (Dinoderus mintus Fabr.) ... 136

Lampiran 12. Kelas ketahanan rotan terhadap serangan rayap tanah (Coptotermes curvignathus) ... 137

Lampiran 13. Persentase susut berat dan volume pada tiap tahap proses pengolahan rotan besar ... 139

Lampiran 14. Persentase susut berat dan volume pada tiap tahap proses pengolahan rotan kecil. ... 140

I. PENDAHULUAN

Rotan yang di dalam dunia perdagangan mancanegara disebut sebagai rattan, konon berasal dari bahasa Melayu, yaitu rautan yang asal katanya adalah raut. Rautan mempunyai arti kurang lebih benda yang diperoleh dengan cara meraut, mengupas, melicinkan, biasanya dengan pisau atau parang yang tajam. Benda yang diraut akan menjadi lebih tipis, lebih pipih atau lebih bulat sesuai kemauan peraut. Benda-benda tersebut selanjutnya dapat dijadikan tali pengikat atau dirakit menjadi barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti berbagai macam tikar, kursi, meja dan aneka keranjang.

Secara jelas belum diketahui kapan rotan mulai dieksploitasi dari hutan alam untuk dimanfaatkan baik sebagai perabot rumah tangga maupun sebagai komoditi yang diperdagangkan di mancanegara. Namun hampir dapat dipastikan bahwa pemanfaatan rotan diawali oleh bangsa Melayu di Indochina atau Hindia Belakang, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan Pilipina. Hyene (1950) menyebutkan bahwa sejak pertengahan abad–19 masyarakat Dayak di Kalimantan telah mengenal teknologi penanaman rotan, yaitu di sekitar daerah pasir (Tanah Grogot), di tepi sungai Barito, di sisi sungai Kahayan dan di sekitar Sampit. Penanaman rotan di daerah itu masih berlangsung sampai saat ini.

Sejak dahulu sampai sekarang Indonesia dikenal sebagai pemasok rotan terbesar di dunia. Akan tetapi pada masa lalu keuntungan yang diperoleh dari sumber daya rotan ini lebih banyak dinikmati oleh negara importir, terutama Singapura, Hongkong dan Taiwan. Negara ini pernah tercatat sebagai tujuan ekspor terbesar (90%) Indonesia dalam bentuk rotan asalan. Di negara-negara itu, dengan penerapan teknologi pengolahan rotan asalan secara sederhana, yaitu penggorengan, penggosokan, pencucian, pengeringan, pengasapan dan sortasi maka negara-negara tersebut mendapatkan nilai tambah rotan menjadi berlipat ganda (Rachman, 1979; Anonim, 1988).

Kebijakan pertama tentang rotan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia diawali pada tahun 1979, yaitu pelarangan ekspor rotan asalan. Hal ini mengingat rotan sebagai komoditi hasil hutan non kayu yang pemungutannya dilakukan oleh rakyat dipandang sebagai komoditi primadona dan mampu menyumbangkan devisa terbesar kedua setelah kayu di sektor kehutanan. Selain itu, teknologi pengolahan awal (lepas panen) telah mampu dilakukan di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah pada produk rotan. Nilai tambah tersebut

akan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani dan pemungut rotan (trickle down effect). Masa itu adalah zaman keemasan bagi petani rotan di Kalimantan serta para pemungut dan pengumpul rotan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi karena mereka mengekspor rotan dalam bentuk rotan bulat kering berkulit (rattan cane) atau disebut juga rotan wash and sulphurized (W&S). Zaman keemasan rotan di tingkat hulu berakhir ketika pelarangan ekspor rotan bahan mentah (termasuk rotan asalan) dan barang setengah jadi rotan dikeluarkan pada tahun 1989 dan tahun 1990. Kebijakan tersebut tampaknya mampu meningkatkan produksi bahan baku rotan Indonesia sampai sekitar 250.000 ton per tahun. Bahan baku tersebut seluruhnya telah diolah dalam negeri dan tidak kurang dari 100.000 ton pertahun diekspor dalam bentuk barang jadi rotan dengan nilai US$ 300 – 400 juta per tahun. Pada pertengahan dekade 90-an Indonesia telah menguasai hampir 60% nilai ekspor barang jadi rotan negara-negara ASEAN (Hartono, 1988).

Sayangnya, perkembangan industri pengolahan hampir seluruhnya terpusat di pulau Jawa. Sedangkan, daerah di luar pulau Jawa sebagai penghasil bahan baku rotan hanya mampu mengolah rotan sampai menjadi rotan asalan dan rotan bulat. Karena tidak boleh ekspor, maka industri di pulau Jawa seolah-olah memonopoli harga rotan bahan mentah. Akibatnya, posisi tawar-menawar pihak pemasok bahan mentah menjadi rendah dan posisi yang paling lemah ada pada pemungut/petani dan pengumpul rotan di pedesaan, sehingga harga rotan di tingkat ini sangat rendah. Dengan adanya hasil kesepakatan General Agreement on Trade and

Tariffs (GATT) putaran Uruguay, tahun 1992 maka larangan ekspor

rotan Indonesia mendapat sorotan, sehingga larangan ekspor tersebut berubah menjadi ekspor rotan dengan pajak tinggi. Adanya arus reformasi tahun 1998 dan sorotan internasional maka setelah akhir dekade 90-an sampai awal abad-21 larangan ekspor rotan menjadi longgar yang pada pokoknya mempertimbangkan segi kesejahteraan pemungut/petani dan pengumpul rotan, kelestarian sumberdaya rotan dan keberlanjutan industri pengolahan rotan.

Sampai kapanpun, tampaknya mebel rotan atau perabot rumah tangga lainnya yang terbuat dari rotan akan tetap disukai orang. Sifat khas, unik dan eksotis yang dimiliki rotan belum bisa disubstitusi oleh kayu, plastik atau metal bahkan dengan rotan tiruan, seperti yang dilakukan oleh negara Taiwan pada dekade 80-an melalui teknologi perekatan limbah dari venir tolakan (rejected). Keunikan rotan terletak pada kemampuannya yang khas dalam menampilkan rasa artistik yang

sangat alami sehingga menimbulkan rasa bangga memilikinya. Selain itu, perabot rotan memberikan kesan rileks dan informal serta sifat bersahabat pemiliknya. Di samping sifatnya yang demikian unik, secara ekonomis, perabot rotan bila dibandingkan dengan barang lain dengan fungsi yang sama ternyata harganya jauh lebih murah dan secara fisik perabot rotan lebih ringan sehingga mudah dipindahkan baik letak maupun posisinya.

Walaupun rotan sebagai produk manufaktur telah berkembang dengan pesat, namun demikian perkembangan ilmu dan teknologi rotan tidak sepesat produknya, terutama pada spek teknologi pengolahannya. Bahkan perkembangannya jauh tertinggal dibandingkan dengan ilmu dan teknologi kayu walaupun kedua material ini sama-sama bahan berkayu (berlignoselulosa) dan berasal dari sumberdaya yang sama, yaitu hutan. Tanaman rotan hanya tumbuh di daerah lingkar tropis dengan persebaran di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, buku-buku teks yang berasal dari negara maju umumnya menguraikan tentang kayu

softwood dan hardwood. Sedangkan kelas Monocoyiledons, suku Palmeae tidak

banyak ditemui, terutama tentang pemanfaatanya. Bahkan, suku ini dianggap inferior dan disebut sebagai hasil hutan bukan kayu atau ikutan atau sekunder, di sisi lain kayu softwood dan hardwood sebagai hasil hutan primer atau utama. Kesan semacam ini banyak ditemui dalam tulisan atau buku teks. Oleh karena itu, penulisan buku ini bertujuan untuk memacu perkembangan ilmu dan teknologi rotan di Indonesia, yaitu daerah dimana rotan memiliki keanekaragaman jenis paling tinggi dan memproduksi rotan paling banyak di dunia.

Dalam buku ini diuraikan tentang rotan sebagai salah satu komoditi sumberdaya hutan, potensi poduksi, sifat dasar, teknologi pengolahan termasuk pengawetan dan standarisasi mutu rotan. Materi rotan sebagai sumber daya membahas tentang jenis dan penyebaran rotan di dunia maupun Indonesia, ekologi rotan dan penanaman sampai pemanenan. Pada potensi produksi disajikan potensi nasional rotan termasuk perkembangan produksi dan inventarisasi termasuk teknik inventarisasi serta penentuan jatah tebang lestari. Pada sifat dasar diuraikan ciri-ciri umum tiap jenis rotan, struktur anatomi makro dan mikro, komposisi kimia, sifat fisis-mekanis dan keawetan. Dalam bidang pengolahan didiskusikan tentang penanganan rotan di hutan, pengolahan rotan mentah, setengah jadi dan barang jadi baik untuk rotan kecil maupun rotan besar. Dalam teknologi pengawetan dibahas organisme perusak rotan, bahan pengawet dan cara-cara pengawetan. Adapun materi standarisasi mutu meliputi standarisasi mutu visual untuk

rotan asalan, rotan mentah, setengah jadi dan barang jadi. Pada bagian akhir materi ini diulas pula tentang standarisasi mutu rekayasa pada rotan.

II. ROTAN SEBAGAI SUMBERDAYA HUTAN

Seluruh jenis rotan tumbuh di permukaan bumi diperkirakan 850 jenis. Penyebaran tumbuhan rotan mulai di kepulauan Fiji di Timur sampai ke Afrika tropis di bagian Barat dan mulai dari Australia Utara sampai daerah Cina Selatan. Pusat pertumbuhan rotan paling banyak ditemui di Asia Selatan. Di wilayah ini terdapat sekitar 614 jenis rotan dan 312 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia.

Secara umum rotan tumbuh baik didaerah hutan hujan tropika, baik pada hutan primer maupun hutan sekunder pada ketinggian sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut. Dalam upaya pelestarian sumberdaya rotan di Indonesia, masyarakat telah melakukan penanaman rotan baik secara tradisonal maupun secara komersial.

A. Jenis dan Penyebaran

Semua bahan berkayu yang dipakai sehari-hari adalah produk dari tanaman yang termasuk sub-divisi Gymnospermae dan Angiospermae. Dari sub-divisi Gymnospermae yang banyak menghasilkan kayu berasal dari kelas

Coniferales (kayu conifer atau softwood). Sedangkan dari sub-divisi Angiospermae terbagi menjadi dua kelas, yaitu Monocotyiledons dan Dicotyledons. Dari kelas Dicotyledons dihasilkan kayu-kayu daun lebar

(hardwood). Adapun rotan berasal dari subdivisi angiospermae, kelas

monokotyledons, ordo palmales dan famili palmeae. Famili palmeae ini terdiri

dari 6 sub-famili, rotan termasuk ke dalam sub-famili lepidocaryoid atau

calamoideae (Uhl dan Dransfield, 1987). Sub-famili ini secara keseluruhan

memiliki 22 genera dengan ciri khas buahnya bersisik. Akan tetapi hanya 13 genera yang termasuk tumbuhan rotan dengan ciri khas batang memanjat, kelopak dan daun berduri, buah bersisik serta mempunyai

flagela atau cirus. Seluruh jenis tumbuhan rotan yang terdapat di dunia ini

diperkirakan sekitar 850 jenis (Dransfield,1984 ; Weiner dan Liese,1990) Pusat penyebaran tumbuhan rotan adalah Asia Tropis, terutama di Asia Tenggara. Di daerah ini ditemui 10 genera yang meliputi 85% dari seluruh jenis rotan yang tumbuh di muka bumi ini. Sisanya, 15% tumbuh di Fiji, Papua Nugini, Australia Utara dan Afrika Tropis bagian Barat. Di daerah yang disebut terakhir ini terdapat 3 genera endemik, yaitu

Eremospatha, Laccosperma dan Oncocalamus.

Mogea (1990) menyatakan bahwa di Asia Selatan terdapat sekitar 614 jenis rotan. Dari jumlah ini ternyata di Indonesia tumbuh sebanyak

314 jenis yang berasal dari 8 genera (Lampiran 1) dan satu genus di antaranya adalah endemik Indonesia, yaitu Cornera. Dari jenis yang ada di Indonesia, 51 jenis di antaranya dilaporkan oleh Sumarna (1996) sebagai jenis-jenis rotan komersial (Lampiran 2), sedangkan 13 jenis rotan kurang dikenal dapat digunakan sebagai alternatif pengganti rotan komersial (Lampiran 3).

Apabila dibandingkan dengan beberapa negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara paling kaya akan sumberdaya rotan. Di Semenanjung Malaysia terdapat 146 jenis dari 7 genera dan 20 jenis di antaranya dilaporkan sebagai jenis komersial. Di Thailand terdapat 70 jenis dari 6 genera dimana 10 jenis termasuk jenis komersial. Di Philipina terdapat 70 jenis dari 4 genera dan 10 jenis di antaranya dipungut sebagai jenis komersial (Tabel 1). Badhwar (1961) melaporkan, bahwa di India ditemukan sekitar 37 jenis dari 3 genera dan 10 jenis di antaranya merupakan jenis-jenis rotan komersil (seluruhnya dari genus

Calamus).

Tabel 1. Penyebaran pertumbuhan rotan di Asia

Genera Seluruh jenis di Asia

Jenis yang tumbuh di Indonesia Pilipina Semenan-jung

Malaysia Thailand Brunei Lao PDR

1. Calamus 400 192 48 96 48 75 25 2. Ceratalobus 6 7 - 2 - 5 - 3. Cornera 1 1 - - - 2 - 4. Daemonorops 155 78 14 35 12 44 2 5. Kortehalsia 26 25 6 8 3 12 3 6. Myrialepsis 1 2 - 1 1 - 1 7. Plectocomia 16 5 2 1 6 4 5 8. Plectocomiopsis 5 2 - 3 1 4 1 9. Pogonotium 3 - - - - 3 - 10. Retisphata 1 - - - - 1 - Jumlah 614 312 70 149 70 149 37

Sumber : Data diolah dari Dransfield (1974); Vongkaluang (1984); Salita (1984); Sumarna (1986) dan Mogea (1990); Nangkat et.al. (1997); Evans et.al. (2001)

Untuk mengetahui penyebaran jenis-jenis rotan yang tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2. Jenis-jenis rotan

yang paling banyak ditemui di Kalimantan ada 133 jenis, kemudian menyusul berturut-turut di Sumatera, Irian Jaya, Sulawesi, Jawa, Maluku, dan paling sedikit di NTB dan NTT (hanya 2 jenis). Apabila Tabel 2 diperhatikan lebih seksama, diketahui bahwa di Indonesia terdapat jenis-jenis epidemik, yaitu jenis-jenis-jenis-jenis dari genera: Calamus (15 jenis-jenis), Ceratalobus (2 jenis), Cornera (1 jenis), Daemonorops (4 jenis), Korthalsia (5 jenis) dan

Plectocomia (1 jenis). Sedangkan, jenis-jenis endemik sebanyak 2 jenis

berasal dari genus Myrialepsis yang hanya tumbuh di Kalimantan dan Sumatera; dan genus Plectocomia sebanyak satu jenis yang hanya tumbuh di Sumatera.

Tabel 2. Penyebaran pertumbuhan jenis rotan di Indonesia

Wilayah Jumlah Calamus Cerata lobus Cornera Daemo-norops Korthalsia liepsisMyri- Plecto-comia P´miopsis

Kalimantan 133 75 4 1 37 15 1 - - Sumatera 82 33 3 1 28 10 1 4 2 Irian Jaya 47 45 - - - 2 - - - Sulawesi 35 27 - - 7 1 - - - Jawa 30 18 2 - 6 2 - 2 - Maluku 11 7 - - 4 - - - - NTB + NTT 2 2 - - - - - - Jumlah 1) 340 207 9 2 82 30 2 6 2 Jumlah 2) 312 192 7 1 78 25 2 5 2 Jumlah 3) 28 15 2 1 4 5 0 1 0

Sumber : Data diolah dari Dransfield (1974) dan Sumarna (1986).

Keterangan : 1) Terdapat lebih dari satu species yang sama dalam wilayah yang

berbeda; 2) Jumlah species yang ada secara nasional; 3) Banyaknya

species yang sama menyebar pada beberapa wilayah (jenis-jenis epidemik)

Seperti tampak pada Tabel 2, apabila spesies yang tumbuh pada masing-masing wilayah dijumlahkan diperoleh sebanyak 340 spesies (Jumlah 1). Namun, jumlah spesies yang tercatat secara nasional adalah 312 spesies. Dengan demikian, terdapat selisih sebanyak 28 spesies, yaitu spesies-spesies yang tumbuh secara epidemik di beberapa wilayah.

Berdasarkan ukuran diameter batangnya, seluruh jenis rotan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu rotan besar dan rotan kecil. Kelompok rotan besar atau disebut juga rotan berdiameter besar adalah jenis-jenis rotan yang diameter batangnya lebih besar dari 18 mm. Jenis-jenis yang termasuk kedalam kelompok ini dan sering dijumpai dalam

perdagangan antara lain manau (Calamus manan), batang (C. ornatus), semambu (C. scipionum) dan unbut (Daemonorop macroptera). Rotan besar biasanya digunakan untuk pembuatan rangka mebel atau komponen struktural lainnya. Rotan kecil atau disebut juga rotan berdiameter kecil adalah rotan yang diameter batangnya kurang dari atau sama dengan 18 mm. Jenis-jenis yang termasuk kelompok ini dan sudah umum dikenal di antaranya sega (C. caesius), pulut (C.impar), irit (C. trachayecoleus) dan jermasin (C. leijocaulis). Rotan kecil digunakan sebagai bahan anyaman atau komponen pengisi dalam barang jadi.

B. Ekologi

Rotan secara umum tumbuh baik di daerah hutan hujan tropika (Gambar 1). Di dunia, rotan tumbuh menyebar mulai dari Kepulauan Fiji di Timur sampai ke Afrika di Barat, Cina Selatan di Utara sampai ke Australia Utara di Selatan. Walaupun demikian wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, dijumpai paling banyak jenis rotan.

Indikator yang penting untuk tempat tumbuh rotan, yaitu: areal hutan yang memiliki kelembaban tinggi (± 60%), areal bekas tebangan hutan (secondary forest), semak belukar dan tersedianya pohon penyangga diantaranya, yaitu kayu huru (Litsea sp.), meranti (Shorea spp. dan Hopea

spp.), rasamala (Altingia excelsa), karet (Havea braziliensis) dan lain-lain.

Rotan tumbuh merambat dan dapat mencapai 100 meter atau lebih (Alrasyid, 1989). Berdasarkan cara pertumbuhannya, rotan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang tumbuh berumpun (cluster), tumbuh tunggal (soliter) dan tumbuh berumpun dengan batang bercabang. Rotan yang disebut pertama umumnya adalah rotan berdiameter kecil seperti rotan sega (Calamus cesius), irit (C. trachycoleus), jermasin (C. leijocaulis) dan lain-lain yang tumbuh berkelompok di tepi sungai. Bagian batang yang tertutup lumpur dapat bertunas dan menghasilkan batang baru pada setiap bukunya. Namun, jenis-jenis rotan besar ada juga yang tumbuh berumpun seperti seuti (C. ornatus), balukbuk (C. burckianus), pelah (Daemonorop rubra) dan seel (D. melanochaetes). Adapun yang tumbuh tunggal seperti manau (C. manan) hanya menghasilkan satu batang sepanjang hidupnya dan berkembang biak terutama melalui biji. Adakalanya daging buahnya terlebih dahulu telah dimakan hewan hutan, kemudian berkecambah dan tumbuh. Rotan yang tumbuh berumpun dengan batang bercabang adalah rotan sampang (Korthalsia tysmanii) yang banyak dijumpai tumbuh di Jawa Barat yaitu di sekitar Gunung Salak.

Gambar 1. Tanaman dan buah rotan di hutan tropika

Alrasyid dan Dali (1986) menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada hasil penelitian yang dapat menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara tempat tumbuh dengan tipe flora rotan. Namun demikian secara umum rotan dapat tumbuh di hutan primer maupun sekunder, pada lereng-lereng bukit, di sepanjang pinggir sungai, dan pada tanah podsolik atau aluvial. Daya toleransi terhadap ketinggian sangat luas, yaitu dari 0 – 2.900 meter di atas permukaan laut (d.p.l.). Sungguhpun demikian, akumulasi pertumbuhan umumnya dijumpai pada ketinggian 0 – 1.500 meter d.p.l. dengan kondisi curah hujan tidak kurang dari 2.000 mm/tahun, kelembaban udara sekitar 40 – 60% dan intensitas cahaya untuk pertumbuhan 20 – 50%. Dari Sulawesi dilaporkan bahwa akumulasi pertumbuhan ditemukan pada ketinggian sekitar 600 meter d.p.l. Adapun di tanah liat berpasir dan secara periodik digenangi air disenangi oleh pertumbuhan balukbuk (Calamus burckiamus), sega-air

(C. axillaris) atau irit (C. trachycoleus). Sebaliknya, jenis-jenis seperti manau

(C. manan) dan sega (C. caesius) umumnya tumbuh pada lahan kering. Suatu kenyataan yang ditemui di lapangan ialah bahwa di daerah pegunungan yang berbatu kapur hanya tumbuh jenis manau-padi (C.

dahan atau andung (Korthalsia flagellaris). Daerah-daerah semacam ini miskin akan jenis-jenis rotan.

C. Penanaman dan Pemanenan

Penanaman rotan telah dilakukan baik secara tradisional maupun komersial. Penanaman secara tradisional pertama kali dengan jenis sega

(Calamus caesius) dan irit (C. trachycoleus) telah berhasil dilakukan di

beberapa daerah di Kalimantan pada tahun 1850. Kemudian tahun 1929 dan 1939 dilakukan pula penanaman jenis yang sama di daerah Kutai (Heyne, 1950; Nandika, 1939 dan Tuil, 1929).

Pada tahun 1979 dilakukan percobaan pananaman rotan manau

(C. manan) di pulau Jawa oleh Lembaga Penelitian Hutan, Departemen

Pertanian. Penanaman secara komersial dengan areal yang relatif luas dimulai pada dekade 80–an yang didorong oleh kekhawatiran semakin menipisnya sumber daya rotan dari hutan alam. Di pulau Jawa penanaman rotan secara komersial oleh Perum Perhutani dimulai tahun 1983. Hasil penanaman sejak tahun 1983 – 1992 telah mencapai areal 33.000 Ha yang terdiri dari jenis manau, sega, irit dan jenis-jenis lokal.

Dalam teknik penanaman rotan, berkembang suatu teori yang kuat, bahwa pananaman rotan di areal tempat tumbuhnya, ditinjau dari segi ekologis memberi tingkat keberhasilan yang tinggi. Karena itu, untuk pembuatan tanaman rotan sebaiknya dilakukan di areal di mana rotan secara alami tumbuh baik. Dengan perkataan lain, penanaman rotan disesuaikan dengan tempat tumbuhnya. Namun demikian, untuk penanaman rotan yang baik masih diperlukan percobaan pendahuluan untuk mencari kendala-kendala yang mungkin timbul (Dransfield, 1974).

Bibit untuk penanaman rotan dapat dipakai bibit liar yang berasal dari permudaan alam atau dari biji yang diunduh. Apabila memakai biji, maka biji tersebut harus disemaikan dahulu sebelum ditanam di lapangan. Buah rotan yang telah diunduh, lalu diremuk dan dibiarkan selama 1 – 2 hari, agar kulit buahnya meluruh sehingga perikarp dan daging buahnya dapat dibuang dengan mudah. Biji selanjutnya dicuci sampai bersih dan dimasukkan kedalam kantong plastik (ukuran 40 x 60 cm) atau karung untuk disimpan selama 2 – 3 hari.

Perkecambahan biji dapat dilakukan di petak persemaian (ukuran 1m x 5 m) atau langsung di polibek (kantong plastik ukuran 15 cm x 20 cm). Media perkecambahan terdiri dari campuran bunga tanah, gambut dan pasir halus dengan perbandingan 7 : 3 : 2. Sebelum biji berkecambah,

bedengan penaburan biji diberi naungan dan disiram setiap hari. Setelah kecambah umur sekitar 1 – 2 bulan, adalah saatnya untuk dipindahkan ke petak penyapihan atau ke polibek. Jarak tanam dipetak penyapihan adalah 30 x 30 cm. Setelah bibit mencapai umur sekitar 9 – 12 bulan (tinggi 40 – 50 cm) dapat dipindahkan ke tempat penanaman (Gambar 2.). Jarak tanam di lapangan dapat dipakai 5 x 5 m, 10 x 10 m atau 20 x 20 m (Alrasyd, 1989; Sumarna dan Kosasih, 1997).

Gambar 2. Bibit rotan manau (Calamus manan) dan sega (C. caesius) berumur 12 bulan yang siap dipindahkan ke tempat penanaman.

Pemeliharaan tanaman di lapangan dilakukan secara teratur sekurang-kurangya setiap 6 bulan yaitu sampai rotan berumur 3 tahun. Caranya adalah membersihkan jalur tanam selebar 1 m agar rotan muda mendapatkan cahaya cukup. Penyiangan tanaman dilakukan 3 – 4 kali dalam setahun. Bila hendak memupuk rotan dapat dilakukan sampai rotan berumur 3 tahun. Setelah berumur 3 tahun pemeliharaan cukup sekali setahun. Hama tanaman rotan adalah belalang dan kumbang (dari kelompok Rhyncophorus dan Macrocyrus) yang menyerang daun-daun yang masih muda, serta kera dan bajing yang biasanya memakan umbut atau pucuk daun muda. Penyakit tanaman rotan biasanya disebabkan oleh sejenis jamur (Pestalosia sp) yang menyerang daun dan menyebabkan pembusukan pada pangkal batang. Sejenis virus diketahui menyerang tunas-tunas muda yang mengakibatkan tumbuhan rotan menjadi kerdil.

Untuk mencegahnya dapat dilakukan dengan cara penyemprotan dengan insektisida atau dengan fungisida (Anonim, 2005).

Pada dasarnya, pemanenan rotan dilakukan semakin tua akan semakin baik. Namun, pemanenan sebaiknya dilakukan setelah rotan masak tebang. Umur panen rotan masak tebang yang telah diketahui hanya terbatas pada rotan-rotan yang telah lama dibudidayakan, yaitu rotan irit, taman, pulut dan manau. Panen pertama kali umumnya dilakukan pada umur 6 – 8 tahun untuk rotan berdiameter kecil, sedangkan untuk rotan berdiameter besar antara 12 – 15 tahun. Rotan irit

(Calamus trachycoleus) di Dedahup, Kalimantan mulai dipungut pada umur

7 – 8 tahun, sebanyak empat kali pemungutan dalam jangka waktu 2 – 3 tahun. Pemungutan pertama menghasilkan 7 ton rotan basah/Ha (kerapatan 100 rumpun/Ha) dan selanjutnya menghasilkan masing-masing 9 ton, 10 ton dan 8 ton tiap kali panen. Untuk rotan besar berbatang tunggal pemanenan hanya satu kali, kemudian dilakukan penanaman kembali (Menon, 1979; Alrasyid, 1989; Sumarna dan Kosasih, 1997). Di Katingan jenis rotan irit (Calamus trachycoleus) dipungut setelah berumur 7 tahun, selanjutnya ditebang lagi selang 2 tahun selama 24 tahun. Rotan sega (C. caesius) dan rotan manau (C. Manan) daur optimumnya 25 tahun, sedangkan rotan taman (C. optimus) daurnya 10 tahun. Dalam satu hektar kebun rotan yang terawat baik dapat menghasilkan 7,5 ton rotan basah dalam setiap kali panen.

Bagi rotan alam yang tidak diketahui umurnya, ciri-ciri pohon rotan yang telah masak tebang adalah apabila kelopak atau daunnya atau selundang pada batang bagian bawah sudah rontok, sebagian daunnya sudah mengering dan bewarna kekuning-kuningan. Untuk rotan berdiameter kecil, tanda-tanda tersebut dapat muncul setelah rotan berumur sekitar 7 tahun sedangkan pada rotan berdiameter besar pada umur 15 – 20 tahun.

Penebangan rotan masih dikerjakan secara tradisional, yaitu dengan cara, dengan parang dibagian bawah batang lalu seluruh batang diupayakan dapat dilepaskan dari pohon inang atau rumpunnya dengan cara ditarik oleh penebang. Keterbatasan kemampuan penarikan dapat menyebabkan batang rotan putus atau terpaksa diputuskan dan tertinggal pada pohon inang sebagai limbah penebangan. Besarnya limbah yang terjadi pada penebangan secara tradisional adalah 12,6 – 28,5 %. Tetapi dengan menggunakan alat tirfor dan lir (semacam alat bantu penarikan rotan) limbahnya adalah 4,1 – 11,1 %. Besarnya limbah yang dihasilkan selama pengangkutan berkisar antara 5 – 10 % (Sinaga, 1986).

Batang rotan sesudah dipanen dibersihkan dari pelepah dan duri dengan menggunakan parang atau golok secara hati-hati sehingga kulitnya tidak rusak. Selanjutnya rotan dipotong sesuai ukuran panjang yang diminta atau dipesan. Khusus pada rotan berdiameter besar, potongan rotan diluruskan untuk memudahkan pengikatan. Setelah itu, rotan diikat menjadi bundelan kemudian diangkut ke tepi hutan dan diletakkan di tempat penampungan sementara.

III. POTENSI PRODUKSI

Indonesia dikenal sebagai produsen rotan terbesar di dunia, yaitu mencapai sekitar 80 – 90 % sedangkan sisanya berasal dari Malaysia, Pilipina dan beberapa negara Asia Tenggara lainya. Potensi produksi lestari rotan Indonesia yang diperhitungkan berdasarkan data sekunder dan dilaporkan berbagai sumber berkisar antara 570.000 – 696.000 ton per tahun. Untuk mengetahui perkembangan potensi rotan diperlukan inventarisasi di lapangan. Hasil inventarisasi dapat menginformasikan secara lebih realistis tentang jenis rotan dan jatah produksi tahunan (Annual Allowable Cut).

A. Potensi Nasional

Data produksi rotan Indonesia dengan pendekatan melalui volume ekspor berupa bahan mentah, terutama rotan asalan mulai tercatat pada Biro Puasat Statistik pada zaman kolonial, yaitu tahun 1918 dengan volume ekspor pada tahun itu adalah 25.200 ton. Apabila kebutuhan dalam negeri 10% (2.520 ton) maka produksi rotan Indonesia diperkirakan 28.000 ton. Angka produksi ini tidak banyak meningkat sampai dengan tahun 1970, yaitu berkisar antara 30.000 – 40.000 ton per tahun. Dengan jumlah produksi sebesar itu, Indonesia dikenal sebagai pemasok bahan baku rotan terbesar di dunia, yaitu mencapai sekitar 80% dari kebutuhan rotan dunia (Yudodibroto, 1984).

Luas areal hutan yang ditumbuhi rotan dan potensi produksi yang banyak dipublikasikan di Indonesia pada dasarnya adalah hasil studi meja (desk study). Data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain data permohonan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Rotan (HPHHR) dan jumlah produksi yang dikapalkan oleh daerah penghasil rotan untuk diperdagangkan baik di pasaran dalam negeri atau antar pulau maupun ekspor. Berdasarkan data tersebut dilaporkan bahwa luas areal rotan pada hutan alam sangat beragam, mulai dari 7,9 juta ha sampai dengan 18,2 juta ha. Demikian pula potensi produksi rotan sangat bervariasi, yaitu mulai dari 350.000 ton per tahun sampai dengan 697.000 ton per tahun (Gunawan, 2005).

Silitonga et al. (1990) memperkirakan luas areal rotan Indonesia 9,36 juta ha dengan potensi produksi sekitar 575.000 ton per tahun. Namun Gunawan (2002) menyatakan, bahwa di Indonesia rotan dapat tumbuh di semua pulau yang masih berhutan alam dan tersebar pada

lahan hutan seluas kurang lebih 18,2 juta ha dengan potensi produksi kurang lebih 300.000 ton rotan kering per tahun. Selanjutnya Gunawan (2005) menyatakan, bahwa luas areal rotan dari hutan alam secara nasional adalah 7.904.625 ha dengan produksi lestari sebesar 397.175 ton per tahun (daur tebang 5 tahun). Sukardi (2000) dalam Gunawan (2005) menyatakan bahwa produksi lestari rotan Indonesia sekitar 415.000 ton pertahun.

Berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Nasional tahun 1990-an yang menggunakan citra landsat, areal hutan yang ditumbuhi rotan di Indonesia adalah 9,87 juta ha dengan potensi produksi dari seluruh jenis rotan diperkirakan sekitar 670.000 ton per tahun. Sedangkan jenis rotan komersial saja, produksinya sekitar 350.000 ton per tahun. Untuk memberikan gambaran tentang distriusi potensi produksi rotan Indonesia, Nasendi (1994) dalam Gunawan (2000) menyatakan bahwa data produksi tiap–tiap daerah penghasil rotan di 15 wilayah potensial., yaitu Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sulsel, Sulut, Sultra dan NTB dengan total produksi rotan tebang lestari untuk seluruh jenis rotan sebesar 696.900 ton per tahun. Sedangkan Gunawan (2002) melaporkan data produksi tiap-tiap daerah penghasil rotan di 20 wilayah potensial seperti disajikan pada Tabel 3.

Sampai saat ini, hampir seluruh hasil produksi rotan bulat Indonesia masih berasal dari hutan alam. Adapun rotan tanaman yang ditanam secara tradisional oleh masyarakat di Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur, jumlahnya masih sangat kecil. Alrasyid (1989) melaporkan, rotan yang ditanam masyarakat berjumlah 22.000 ha. Namun demikian, sejak tahun 1983 – 1992 Perum Perhutani telah melakukan penanaman jenis–jenis komersil seperti manau (Calamus

manan), sega (C. caesius), irit (C. trachycoleus) dan jenis–jenis lokal seluas

Tabel 3. Potensi produksi rotan tebang lestari pada 20 daerah di Indonesia

No. Daerah Volume (ton/th) Persen (%)

1 Aceh 28.000 4,5 2 Sumut 12.000 1,9 3 Sumbar 38.000 6,1 4 Riau 5.000 0,8 5 Jambi 13.000 2,0 6 Bengkulu 25.000 4,0 7 Sumsel 22.000 3,5 8 Lampung 5.000 0,8 9 Kalbar 50.000 8,0 10 Kalteng 70.000 11,3 11 Kalsel 15.000 2,4 12 Kaltim 65.000 10,5 13 Sulut 20.000 3,2 14 Sultengah 75.000 12,1 15 Sulsel 37.000 5,9 16 Sultenggara 31.000 5,0 17 NTB 13.000 2,1 18 NTT 5.000 0,8 19 Maluku 25.000 4,0 20 Irian Jaya 68.000 10,9 Total 622.000 100

Sumber: Departemen Kehutanan dalam Pusat Data dan Informasi Depperindag (1999) dan Gunawan (2005).

Produksi jenis rotan berdiameter besar lebih rendah daripada rotan berdiameter kecil. Perbandingan jumlah produksi rotan besar dan kecil diperkirakan berkisar antara 3 : 7 sampai 4 : 6. Menurut Mogea (1990), Hadikusumo (1998) dan Sumarna (1990), berdasarkan hasil pengamatannya di lapangan, jenis–jenis rotan berdiameter besar yang ditemukan di Indonesia diperkirakan sekitar 25 jenis (Lampiran 4). Pada hakekatnya, semua data mengenai potensi rotan seperti di uraikan di atas

masih bersifat kasar. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat diperlukan cek–silang di lapangan (ground survey) atau melalui inventarisasi rotan.

B. Inventarisasi

Untuk mengetahui perkembangan kondisi areal hutan berotan dan untuk keseragaman dalam pelaksanaan inventarisasi kawasan hutan berotan, telah diterbitkan Pedoman Inventarisasi Rotan oleh Direktorat Inventarisasi Hutan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 36/Kpts/VII-2/1989. Inventarisasi tersebut pada dasarnya terdiri dari inventarisasi rotan secara nasional dan inventarisasi pada kelompok hutan tertentu. Inventarisasi rotan nasional menghasilkan data potensi rotan yang bersifat makro yang akan dipergunakan untuk menyusun rencana tingkat nasional, seperti kemampuan suplai, jumlah industri yang seharusnya dibangun, taksiran devisa dan lain–lain. Penarikan contoh awal dilakukan secara stratifikasi (stratified sampling). Stratum pertama adalah propinsi sebagai perwakilan nasional dan stratum kedua adalah Cabang Dinas Kehutanan sebagai perwakilan propinsi. Pada stratum kedua dipilih kelompok–kelompok hutan berotan sebagai objek survei inventarisasi lapangan. Penarikan contoh pada kelompok–kelompok hutan yang berotan mengikuti metode jalur sistematis (systematic strip sampling).

Inventarisasi kelompok hutan menghasilkan data yang bersifat rinci tentang rotan pada kelompok hutan yang disurvei dan digunakan untuk menyusun rencana operasional, seperti pemungutan tahunan (jatah produksi tahunan), penanaman dan lain–lain. Penarikan contoh mengikuti metode jalur sistematis. Garis induk (base line) untuk peletakan jalur dapat berupa sungai atau jalan hutan, sehingga arah jalur tegak lurus terhadap garis induk. Jalur dibuat dengan lebar 20 meter atau 10 meter kanan–kiri sumbu jalur. Jalur pertama diletakkan secara acak sedangkan jalur–jalur berikutnya diletakkan secara sistematis dengan jarak antar jalur disarankan 2 – 4 kilometer (intensitas sampling = 0,5 – 1%).

Inventarisasi potensi rotan telah dilaksanakan pada areal contoh seluas 30 ha, yang meliputi 6 Cabang Dinas Kehutanan di Kalimantan Timur. Inventarisasi ini termasuk inventarisasi rotan pada kelompok hutan. Sayangnya, kegiatan inventarisasi ini tidak menyebutkan teknik penarikan contoh dan intensitas sampling. Hasil inventarisasi melaporkan, bahwa potensi seluruh jenis rotan pada populasi kelompok hutan yang disurvei adalah 720 kg rotan kering/ha. Jumlah ini terdiri dari

467 kg atau 374 batang/ha rotan komersial dan 253 kg atau 172 batang/ha rotan non komersial. Nama jenis–jenis rotan yang diinventarisasi disajikan pada Lampiran 5. Areal hutan yang ditumbuhi rotan di Kalimantan Timur diperkirakan 4.375.000 ha. Berdasarkan hasil survei di atas maka persediaan seluruh jenis rotan diperhitungkan sebesar 3.150.000 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 2.047.500 ton (65%) kelompok jenis rotan komersil dan 1.102.500 ton kelompok rotan nonkomersial (Anonim, 1982).

Pertumbuhan rotan mulai dari anakan sampai masak tebang adalah antara 7 – 10 tahun atau lebih. Rotan yang sudah masak tebang bisa mencapai panjang 40 – 100 meter lebih. Batang yang ditebang tidak bisa dimanfaatkan seluruhnya. Bagian yang tertinggal di hutan berupa limbah pemanenan diperkirakan 10% sehingga bagian yang dapat dipungut adalah sekitar 90%. Apabila diasumsikan, bahwa rotan yang masak tebang sebanyak 40% tiap tahun dan daur rotan rata – rata adalah 10 tahun maka jumlah rotan yang dapat dipungut atau diproduksi tiap tahun (Annual Allowable Cut – AAC) di Kalimantan Timur mengikuti rumus sebagai berikut:

JPR = LHR x P x MT x NE DT

Keterangan : JPR = Jatah produksi rotan, ton/tahun LHR = Luas hutan ditumbuhi rotan, ha P = Potensi per hektar, ton/ha MT = Masak tebang, %

NE = Nilai eksploitasi, %

DT = Daur tebang rata – rata, tahun. Dalam kasus di atas maka jatah produksi rotan adalah: JPR = 4.375.000 x 720 x 0,4 x 0,9

10 = 113.400 ton/tahun

Jumlah tersebut dapat dikelompokkan menjadi jenis komersial sebanyak 73.710 ton/tahun (65%) dan sisanya jenis–jenis non komersial.

Inventarisasi rotan lainnya dilakukan pada kelompok hutan Tojo dan kelompok hutan Wanari di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Teknik penarikan contoh yang digunakan adalah systematic strip sampling dengan intensitas penarikan contoh sebesar 0,3%. Jarak antar jalur diletakkan sekitar 6,5 km dengan panjang jalur berkisar antara 3 – 7 km. Hasil analisis data inventarisasi menunjukkan bahwa potensi rotan pada kelompok hutan yang disurvei adalah 1.111,6 kg/ha atau 198,03 batang/ha. Permudaan alam adalah 76,0% atau setara dengan 1.145 batang/ha. Inventarisasi tersebut di atas melaporkan pula, bahwa luas seluruh kelompok hutan yang disurvei adalah 40.000 ha dengan luas hutan berotan 29.700 ha (74%). Rincian potensi rotan per jenis seperti Tabel 4. (Anonim, 1996).

Tabel 4. Potensi rotan per jenis di Poso

No. Jenis kg/ha Batang/ha

1. Tohiti (Calamus inops) 281,96 16,71 2. Buku tinggi (Calamus sp) 267,24 24,11 3. Batang (Daemonorops robusta

Warb.) 236,03 3,67 4. Umbul (C. sumpisius) 142,19 99,92 5. Merah (C. panajuga) 136,70 45,21 6. Susu (Calamus sp.) 37,14 1,13 7. Routi (C. axeliarris) 10,34 7,28 Jumlah 1111,60 198,03 Sumber : Anonim (1996)

Dengan merujuk hasil inventarisasi maka dapat ditetapkan jatah produksi tahunan rotan di areal hutan berotan di Poso sebagai berikut: JPR = 29.700 x 1.1116 x 0,4 x 0,9 = 1.188,5 ton/tahun

10

Penyebaran jenis pada lokasi yang disurvei relatif merata dengan deskripsi jenis–jenis rotan yang diinventarisasi seperti ditunjukkan pada Tabel 5.

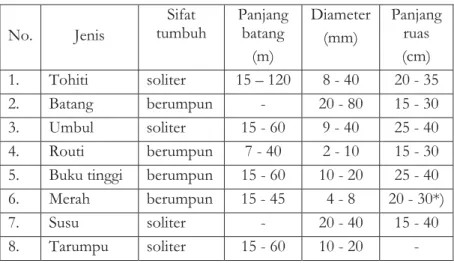

Tabel 5. Deskripsi jenis rotan hasil inventarisasi

No. Jenis

Sifat

tumbuh Panjang batang (m) Diameter (mm) Panjang ruas (cm) 1. Tohiti soliter 15 – 120 8 - 40 20 - 35 2. Batang berumpun - 20 - 80 15 - 30 3. Umbul soliter 15 - 60 9 - 40 25 - 40 4. Routi berumpun 7 - 40 2 - 10 15 - 30 5. Buku tinggi berumpun 15 - 60 10 - 20 25 - 40 6. Merah berumpun 15 - 45 4 - 8 20 - 30*)

7. Susu soliter - 20 - 40 15 - 40

8. Tarumpu soliter 15 - 60 10 - 20 - Keterangan: *) batangnya bercabang

Farhansyah (1987), melakukan inventarisasi rotan di Kutai, Kalimantan Timur. Hasil inventarisasi dilaporkan seperti Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Potensi kelompok jenis rotan di Kalimantan Timur Kelompok jenis Rumpun/ha Batang/ha Rotan tanaman 655 11.145

Rotan alam 794 12.156

Rotan komersial, sega 523 11.997 Rotan alam komersial 138 3.225

IV. SIFAT DASAR ROTAN

Rotan adalah batang dari tumbuhan yang berlignoselulosa yang dapat dimanfaatkan untuk mebel, barang kerajinan dan tikar. Dalam pemanfaatan rotan harus dipahami sifat dasarnya karena tiap jenis rotan pada hakekatnya mempunyai sifat yang berbeda, baik bentuk maupun ukuran. Dalam buku ini dibahas sifat dasar meliputi ciri-ciri umum, struktur anatomi, komposisi kimia, sifat fisis dan mekanis serta keawetan rotan. Dengan mengetahui sifat dasar jenis rotan akan dapat ditentukan peruntukannya secara lebih baik.

A. Ciri–Ciri Umum

Kayu yang dalam dunia tumbuh–tumbuhan digolongkan ke dalam subdivisi Gymnospermae dan kelas Dicotyledons, sel–selnya diproduksi oleh aktivitas meristem apikal (pucuk) dan meristem lateral atau kambium vaskular. Rotan yang digolongkan ke dalam subdivisi Angiospermae kelas

Monocotyledons, sel–selnya seluruhnya diproduksi oleh meristem apikal.

Oleh karena itu, pertumbuhan primer oleh meristem apikal pada pucuk dipandang sebagai aktivitas pertambahan panjang batang dan sekaligus pertambahan diameter batang. Pertambahan diameter batang terjadi tepat di bawah pucuk, tetapi pertambahan ini bukan karena pertumbuhan pada kambium vaskular melainkan karena bertambah besarnya ukuran sel yang sudah terbentuk di pucuk. Namun demikian, Philipson et al. (1970) melaporkan, bahwa sebenarnya pertumbuhan sekunder seperti pada meristem lateral memang tidak terjadi pada Monocotyledons tetapi setelah pembesaran sel terjadi diferensiasi jaringan.

Bentuk batang rotan umumnya silindris dan terdiri dari ruas–ruas yang panjangnya berkisar antara 10 sampai 50 cm. Sedangkan diameter rotan berkisar antara 6 – 50 mm, bergantung pada jenisnya. Ruas satu dengan yang lain dibatasi oleh buku tetapi buku ini hanya ada di bagian luar batang, tidak membentuk sekat seperti pada bambu. Pada beberapa jenis tampak adanya tonjolan dan lekukan pada sisi yang berlawanan sepanjang ruas. Tonjolan dan lekukan ini tampak lebih jelas pada buku yang berasal dari jejak daun, yaitu ikatan pembuluh yang menuju ke daun. Anatomi makro batang rotan adalah seperti pada Gambar 4.

Sumber:Mandang dan Rulliaty, 1990 Gambar 3. Batang rotan

Buku rotan ada yang relatif rendah dan ada pula yang tinggi. Buku yang rendah ditunjukkan oleh perbedaan diameter antar ruas yang bersebelahan sangat kecil sehingga diameter sepanjang batang tampak hampir seragam dan rata. Rotan dengan buku rendah mencirikan mutu penampakan yang baik. Menurut Uhl dan Dransfield (1987), buku yang rendah terdapat pada jenis–jenis dari genera Calamus (manau, tohiti, sega dan lain–lain). Buku agak tinggi terdapat pada jenis–jenis dari genera

Daemonorops (tarumpuh, seel, tabu–tabu dan lain–lain). Sedangkan buku

yang tinggi terdapat pada anggota dari genera Korthalsia, Ceratalobus,

Plectocomiopsis dan Myrialepsis.

Permukaan kulit batang rotan ada yang licin dan ada pula yang mengkerut, ada yang mengandung lapisan silika ada pula yang tidak. Permukaan licin terdapat pada rotan bubuay (Plectocomia elongata Becc.), sedangkan permukaan berkerut pada manau (Calamus manan Miq.). Lapisan silika yang tampak jelas, terdapat pada rotan manau (C. Manan), sega (C. caesius Bl.), tohiti (C. inops) dan batang (C. optimus).

Pada penampang lintang batang dapat dilihat dengan mata telanjang, pertama lapisan kulit yang tipis dan sangat keras kemudian

bagian di bawah kulit yang tampak lebih padat, disebut jaringan tepi atau

perifer atau corteks. Sedangkan, bagian yang lebih ke arah pusat, yang relatif

lunak dinamakan jaringan sentral. Bintik-bintik yang menyebar di antara jaringan yang berwarna lebih pucat disebut ikatan pembuluh dan jaringan berwarna pucat itu sendiri disebut parenkim dasar.

Ikatan pembuluh menyebar lebih rapat ke arah kulit dan semakin jarang ke arah pusat. Jumlah ikatan pembuluh dihitung sebagai Kerapatan Ikatan Pembuluh (KIP) dengan satuan buah per milimeter persegi. Rotan dengan KIP rata-rata sekitar 3 – 5 buah/ mm² dan perbedaan KIP pada bagian tepi dengan pusat yang tidak terlalu tinggi termasuk rotan yang dicari orang. Pada

Tabel 7. KIP beberapa jenis rotan (buah / mm²)

Jenis rotan Rata-rata Tepi Pusat

Rotan berdiameter besar

Manau (Calamus manan) 3,1 4,2 2,0

Batang (C. Zolingeri) 5,2 6,3 4,0

Tohiti (C. inops) 3,1 4,0 2,1

Seuti (C. ornatus) 2,9 3,6 2,1

Sampang (Korthalsia junghnii) 3,3 4,2 2,3

Tretes (Daemonorops heteroides) 3,4 4,1 2,6

Balukbuk (C. burckianus) 3,3 4,2 2,3

Bubuay (Plectocomia elongata) 2,2 3,8 0,5

Rotan berdiameter kecil

Sega (C. caecius) 2,6 3,1 2,0

Sega batu (C. hateroideus) 4,8 5,2 4,3

Sega air (C. axilaris) 2,3 3,2 1,3

Cemmeti (C. ciliaris) 2,2 2,9 1,5 Kertas (C. sabesis) 3,3 3,8 2,8 Nona (?) 1,9 2,2 1,5 Balam putih (?) 3,0 3,9 2,0 Sesah muda (?) 3,6 4,6 2,5 Cabang (K. laciniosa) 4,3 4,8 3,9 Jernang (D.draco) 4,6 5,6 3,6 Teretes (C.oblonga) 4,9 6,5 3,3

Samare (Plectocomia mulleri) 3,9 5,2 2,6

B. Struktur Anatomi

Untuk menentukan nama suatu jenis rotan tertentu adakalanya dilakukan melalui penilaian ciri-ciri umum seperti warna, kilap, diameter, panjang ruas, bentuk buku dan sifat-sifat lain yang mudah ditangkap oleh panca indera. Hasilnya kerap kali tidak tepat karena sifat yang dikenali lewat panca indera pada umumnya tidak konstan dan subjektif. Warna asli satu jenis rotan yang digoreng dengan campuran minyak nabati bisa dinilai berwarna lebih terang dan mengkilap dibanding tanpa campuran minyak nabati. Panjang ruas satu jenis rotan yang diambil dari bagian ujung batang bisa dinilai lebih panjang dibanding dari bagian pangkal. Oleh karena itu, diperlukan sifat-sifat khas satu jenis yang konstan pada sembarang contoh rotan yang diambil dari jenis tersebut. Dengan demikian, hasil penentuan jenis menjadi tepat dan dapat mencegah pemalsuan jenis rotan. Sifat yang memenuhi syarat itu adalah sifat mikroskopis atau pengetahuan struktur anatomi mikro rotan. Struktur itu dapat dilihat dengan bantuan loupe, dengan mikroskop atau dengan mikroskop elektron.

Struktur anatomi mikro tidak hanya digunakan sebagai kunci identifikasi jenis tetapi juga sebagai penentu sifat-sifat kekuatan, mutu dan pengolahan. Sifat pengolahan yang dipengaruhi antara lain pengeringan, pengawetan, pemolisan, pelengkungan dan finishing. Rotan dengan proposi parenkim (parenchyma) yang tinggi, dinding sel serat yang tipis dan diameter metaksilim (metaxylem) yang besar cenderung cepat mengering, mudah diawetkan tetapi kekuatannya rendah.

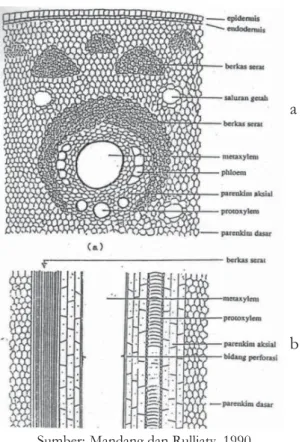

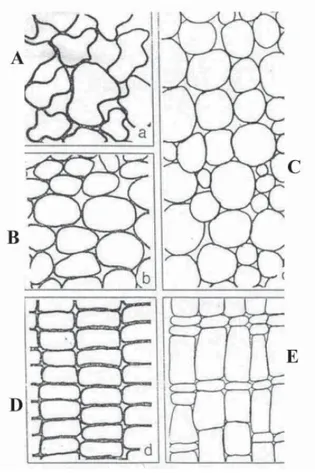

Salah satu contoh struktur anatomi batang rotan dilukiskan seperti pada Gambar 4. Lukisan skematis ini merupakan bentuk typical penampang lintang dan longitudinal rotan apabila dilihat dibawah mikroskop (Mandang dan Ruliaty, 1990).

a

b

Sumber:Mandang dan Rulliaty, 1990

Gambar 4. Struktur anatomi mikro batang rotan (a) penampang lintang, (b) penampang longitudinal.

Menurut Tomlison (1961), sepuluh macam komponen mikroskopik penyusun batang rotan seperti disebutkan pada Gambar 5 di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga jaringan utama, yaitu: kulit, parenkim dasar dan ikatan pembuluh. Masing-masing jaringan tersebut dan sel-sel penyusunnya diuraikan seperti dibawah ini.

1. Kulit

Jaringan kulit terdiri dari dua lapisan sel, yaitu epidermis dan endodermis. Menurut Siripatanadilok (1974), sel-sel epidermis pada

Ceratalobus berbentuk empat persegi panjang tidak teratur. Pada Calamus spectabilis sel-sel epidermisnya berbentuk bujur sangkar, sedangkan pada C. ornatus, dan C. rhomboides berbentuk pipa panjang. Di antara sel-sel

epidermis dari jenis C. horens, C. unifarius dan C. viminalis terlihat adanya benda mengkilat yang diduga silika. Sel-sel endodermis bersifat lebih

lunak. Sel-sel ini diduga sebagai tempat di mana persenyawaan silika paling banyak dibentuk untuk kemudian diendapkan pada epidermis.

Menurut Wiener dan Liese (1990), sel-sel endodermis pada genera endemis di Afrika berbentuk barisan sel serat (fiber rows) sedangkan pada genera Asia berbentuk pita serat (fibre strands). Di bawah endodermis terdapat korteks yang terdiri dari sel-sel parenkim, berkas serat dan ikatan pembuluh. Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah adanya seludang serat (fibre sheat) yang disebut sebagai “yellow caps“, yaitu serat schlerenchyim yang terdapat di sekitar pembuluh pertama di bawah korteks (Siripatanadilok, 1974). “Yellow caps“ (Gambar 5) ini hanya ditemukan pada genera

Korthalsia, Myrialepsis, Plectocomia dan Plectocomiopsis.

Gambar 5. Yellow Caps pada pada rotan Sampang (Korthalsia

junghunii)

2. Parenkim dasar

Jaringan parenkim dasar (ground parenchyma) bagaikan pengisi batang di mana ikatan-ikatan pembuluh tertanam menyebar di dalamnya. Jaringan ini berbeda dengan parenkim aksial yang terdapat di dalam ikatan pembuluh. Parenkim dasar terdiri dari sel-sel parenkim isodiometrik pedinding tipis dengan noktah sederhana. Wiener dan Liese (1990) membedakan tiga tipe parenkim dasar berdasarkan bentuk dan susunan selnya, yaitu seperti dapat diamati pada Gambar 6.

Gambar 6. Tipe struktur sel parenkim dasar pada penampang lintang dan longitudinal

Keterangan: Tipe A. Pada penampang lintang sel-selnya tampak lunak dengan ruang antar sel yang bulat. Pada penampang longitudinal susunan sel-selnya tampak seperti susunan uang logam (stack coins), d. Contoh, Calamus;

Tipe B. Pada penampang lintang sel-selnya tampak bulat dan lebih kecil

dengan ruang antar sel yang tidak teratur. Pada penampang longitudinal susunan selnya seperti d. Contoh, Daemonorops; Tipe C. Sel-selnya berdinding lebih tipis, besar dan bulat dengan ruang antar sel yang relatif sempit pada penampang logitudinal susunan selnya seperti e. Contoh, Plectocomiopsis.

3. Ikatan pembuluh

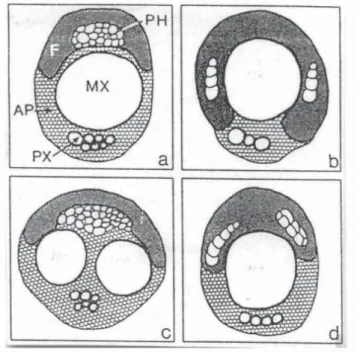

Jaringan ikatan pembuluh (vascular bundles) terletak menyebar di antara jaringan parenkim dasar. Pada penampang lintang sepotong rotan, ikatan-ikatan pembuluh dapat dilihat dengan mata telanjang berupa bintik-bintik. Satu buah bintik tersebut bila dilihat di bawah mikroskop cahaya tampak seperti pada Gambar 7.

Gambar 7. Foto penampang lintang ikatan pembuluh (Linda Idrawati, 1993) (Pembesaran 100 X)

Keterangan: a. metaksilim b. phloem c. protoksilim d. parenkim aksial e. berkas serat.

Bila diperhatikan secara seksama, penampilan ikatan pembuluh pada penampang lintang bisa berbentuk hampir bulat, yaitu pada rotan sega (Calamus cesius) atau elipsoid pada rotan batang (Daemonorops crinatus). Diameter tangansial ikatan pembuluh ini pada bagian tengah batang mencapai 0,58 mm pada jenis rotan D. crinatus, 0,60 mm pada sega (C.

caesius), 0,72 mm pada semambu (C. scipionum), 0,76 mm pada C. thwaitesii

(rotan berdiameter besar dari India) dan 0,82 mm pada manau (C. manan).

Jaringan ikatan pembuluh terdiri dari beberapa macam sel, yaitu: metaksilim (metaxylem), protoksilim (protoxylem), phloem, parenkim aksial dan serat. Empat macam sel yang disebut pertama berfungsi mengatur kegiatan fisiologis tanaman dalam pertumbuhannya. Karena itu, kumpulan sel-sel ini disebut sebagai jaringan pelaksana. Sedangkan, sel yang disebut terakhir membentuk kumpulan yang dinamakan jaringan penyangga atau berkas serat (fibre sheat) yang berfungsi dominan memberikan kekuatan mekanik pada rotan .

Phloem pada rotan adalah jaringan yang berfungsi menyalurkan dan

membawa hasil fotosintesis dari tajuk ke bagian–bagian lain dari tanaman. Bentuknya seperti pipa yang sambung menyambung dengan bidang perforasi berbentuk tapisan. Diameternya jauh lebih kecil dari metaksilim dan sedikit lebih kecil dari protoksilim. Panjang satu sel pembuluh bervariasi dari satu sampai lebih dari 3,00 mm. Apabila dilihat pada penampang lintang, dalam satu ikatan pembuluh bisa terdapat satu untaian phloem (phloem field) dengan satu metaksilim yang terdapat pada jenis Plectocomia elongata (Gambar 8 a) atau dua untaian phloem mengapit satu metaksilim yang terdapat pada jenis Calamus caesius, C. burchianus,

dua metaksilim yang terdapat pada jenis Myrialepsis paradoxa (Gambar 8c). Selain itu terdapat pula susunan ikatan pembuluh dengan dua untaian

phloem yang mempunyai susunan tabung uniseriate dan biseriate sieve dan

satu metaksilim (Gambar 8 d).

Gambar 8. Diagram ikatan pembuluh (Weiner dan Liese, 1990)

Metaksilim dan protoxylem adalah xilem, yaitu jaringan yang berfungsi sebagai saluran air dan zat hara dari akar ke daun. Protoxylem dibentuk pada saat ruas-ruas baru tumbuh. Dindingnya sangat khas, yaitu seperti spiral dengan gulungan yang rapat (Gambar 9).

Pada waktu ruas tumbuh menjadi dewasa, protoksilim ikut memanjang tetapi diameternya tidak mengalami pertambahan yang berarti (Mandang dan Rulliaty, 1990). Menurut Wiener dan Liese (1990) diameter protoxylem berkisar 30 - 80 mikron. Pada waktu ruas tumbuh salah satu atau dua protoxylem yang ikut memanjang mengalami pembesaran diameter yang cukup menonjol. Xilem yang diameternya besar ini dinamakan metaksilim dengan ukuran diameter 320 mikron pada Calamus caesius , 340 mikron pada Daemonorops crinatus, 400 mikron pada C. scipionum dan 600 mikron pada C. manan.

protoksilim

Gambar 9. Dinding sel pembuluh protoksilim yang khas berbentuk spiral (Pembesaran 100 X)

Parenkim aksial menyebar disekeliling metaksilim, protoxylem dan

phloem di dalam ikatan pembuluh. Dindingnya relatif tipis dengan

noktah sederhana. Parenkim aksial bentuknya berbeda dengan parenkim dasar, yaitu memanjang ke arah vertikal dengan sekat–sekat yang agak miring.

Berkas serat yang terdiri dari sel–sel serat, tersusun satu berkas mirip tapal kuda atau segitiga yang menghadap ke arah pusat batang. Ukuran penampang lintang berkas serat ini berbeda antara jenis. Sel–sel serat berbentuk panjang langsing dengan dinding relatif tebal. Panjang sel serat 1 – 3 mm, sering mengandung “septa“ dan umumnya mempunyai dinding sel “polylamellar“. Pada rotan manau (C. manan) panjang selnya 1,1 – 1,3 mm dengan diameter 17 – 19 mikron. Pada rotan C. thawaitesii dari India panjang sel seratnya 1,7 mm, diameternya 19 mikron dan diameter lumennya 8,0 mikron (Mandang dan Rulliaty, 1990; Bhat dan Thulasidas, 1989; Wiener dan Liese, 1990; Rachman, 1996).

Saluran getah (musilage canal) tersebar di antara jaringan parenkim dasar dan dapat ditemui pada beberapa jenis rotan tertentu. Saluran ini dikelilingi oleh sel–sel epithel dan membentang ke arah vertikal dengan diameter rongga saluran kurang dari 50 mikron. Saluran ini mengeluarkan zat ekstraktif yang komposisinya belum banyak diketahui. Kehadiran saluran getah adalah khas pada Daemonorops, Ceratalobus dan beberapa jenis Calamus (C. burckianus, C. ciliaris, C. horens dan C. polystachys).

Stegmata adalah sel khusus yang berisi partikel silika. Partikel silika yang terdapat di dalam stegmata ini disebut badan–silika (silica bodies). Ada dua tipe badan–silika yang berguna untuk diagnostik, yaitu bentuk topi (hat) dan bentuk bola (spherical). Tomlison (1961) menyatakan bahwa stegmata biasanya semakin banyak terdapat semakin ke arah jaringan kulit, yaitu antara ikatan pembuluh pertama dan epidermis. Selain itu, stegmata terdapat juga dekat ikatan pembuluh, di antara sel–sel serat dan jaringan parenkim dasar. Uhl dan Dransfield (1987) menyatakan bahwa kekerasan batang rotan sebagian ditentukan oleh kehadiran partikel silika ini. Schmitt, Wiener dan Liese (1995) memperlihatkan dengan jelas bentuk badan–silika pada jenis rotan Calamus axillaris dengan alat scanning

electron microscop (SEM) dan transmission electron microscop (TEM).

Rachman (1996) menyatakan bahwa sel serat, sel parenkim dan pori adalah sel–sel utama penyusun rotan. Komposisi sel–sel ini dan dimensi sel serat sangat berperan dalam menentukan sifat fisis dan mekanis rotan. Pada Lampiran 6 dan 7 dapat dilihat komposisi sel dan dimensi serat, diameter metasilim dan diameter protoxylem beberapa jenis rotan Indonesia.

C. Komposisi Kimia

Rotan disusun oleh berbagai komponen kimia yang sangat komplek. Komponen ini dapat mempengaruhi proses pengolahan, yaitu pada proses pembelahan, pembengkokan, pemutihan dan finishing. Secara garis besar komponen tersebut di kelompokan menjadi tiga komponen pokok, yaitu: selulosa, lignin dan zat ekstraktif.

1. Selulosa

Selulosa berasal dari fotositensis, berbentuk rantai panjang. Rantai selulosa tersebut tersusun pada dinding sel rotan. Orientasi rantai selulosa ini pada satu bagian tersusun rapat (daerah kristalit) dan pada bagian lain tersusun tidak teratur (daerah amorf). Daerah amorf inilah yang mudah dimasuki atau mengeluarkan air sehingga rotan bisa

mengembang atau mengerut. Pada rotan muda banyak daerah amorf sehingga mudah keriput. Jumlah selulosa dalam rotan ± 38 – 60%. Selulosa ini mempunyai sifat mudah teroksidasi. Larutan hidrogen-peroksi (H2O2), ca-hipoklorit dan oksidator lainnya mengoksidasi

selulosa bila dipakai dalam proses pemutihan rotan. 2. Lignin.

Lignin adalah bagian terbesar kedua setelah selulosa. Jumlahnya berkisar antara 18 - 35%. Lignin terutama berfungsi sebagai bahan pengikat antara satu dan lain sel dalam bahan rotan. Ibarat semen dalam susunan batu bata. Dengan demikian lignin memberi kekuatan kepada rotan. Sifat fisikokimia lignin adalah tidak berwarna (colourless) dan mudah dioksidasi oleh larutan alkalik maupun oksidator seperti halnya pada selulosa. Reaksi ini juga digunakan untuk pemutihan.

3. Zat ekstraktif.

Zat ekstraktif adalah bahan organik dan anorganik dengan berat molekul rendah. Zat ekstraktif ini pada mulanya merupakan cairan yang terdapat dalam rongga sel (protoplasma) pada waktu sel-sel masih hidup. Setelah sel-sel tua atau mati cairan tadi menempel pada dinding sel berupa getah, lilin, zat warna, gelatin, gula-gula, mineral dan silika. Jumlah zat ekstratif pada rotan lebih kurang 13%. Dibandingkan dengan bahan berselulosa lain seperti kayu (± 9%) jumlah ini cukup tinggi. Peranan zat ekstraktif dalam pengolahan sangat penting sekali karena : x Gula-gula merupakan bahan makanan jamur dan serangga,

x Lilin dan getah menghambat proses pengeringan ,

x Zat warna menyebabkan rotan berwarna lebih gelap atau kecoklatan, kemerah-merahan bahkan ada yang kehitaman,

x Silika merupakan zat vertikal keras yang dapat menumpulkan pisau dalam proses pengerjaan rotan.

Dalam cara pengolahan rotan tradisional ditemui perendaman rotan dalam air mengalir atau lumpur dalam waktu yang cukup lama. Cara ini sebenarnya bertujuan :

x Melarutkan zat warna supaya rotan berwarna lebih cerah,

x Melarutkan gula-gula agar rotan tidak lagi diserang oleh jamur dan serangga sehingga rotan menjadi lebih awet (pengawetan).