HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Bogor

Geografi, Kependudukan, dan Ekonomi

Secara geografis wilayah administrasi Kota Bogor terletak pada koordinat 106°48` bujur timur dan 6°36` lintang selatan dengan jarak ± 56 km dari Kota Jakarta. Terdiri dari 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan, yang sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja; sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor; sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor; serta sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor (BPS 2009).

Jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2009 menurut perhitungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 1.061.440 jiwa yang terdiri dari laki-laki 543.570 jiwa dan perempuan 517.870 jiwa, dengan kepadatan penduduk 9.077 jiwa per hektar. Berdasarkan kepadatan penduduknya, wilayah terpadat berada di Kecamatan Bogor Tengah yang mencapai 13.090 jiwa/Ha, sedangkan 5 kecamatan lainnya kepadatan penduduk merata yaitu berturut-turut di Kecamatan Bogor Timur 9.026 jiwa/Ha, Kecamatan Bogor Utara 9.117 jiwa/Ha, Kecamatan Tanah Sareal 7.999 jiwa/Ha, Kecamatan Bogor Barat 9.079 jiwa/Ha, dan Kecamatan Bogor Selatan 6.155 jiwa/Ha (BPS 2011a).

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Bogor tahun 2008 sebesar 5,06% relatif meningkat dari tahun 2007 yaitu 2,9%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor tersebut ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan pendduduk Indonesia periode 2000-2005 dan 2020-2025 menurut BPS (2011a) yakni 0,9%. Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa lebih dari 98% penduduk usia 10 tahun ke atas di seluruh Kecamatan Kota Bogor sudah dapat membaca dan menulis. Kecamatan Bogor Tengah tercatat memiliki persentase tertinggi yaitu 99,2% dan Kecamatan Bogor Selatan memiliki persentase terendah yaitu 98,4%. Angka melek huruf yang cukup tinggi tersebut merupakan faktor yang sangat menguntungkan bagi program-program kesehatan meskipun masih di bawah target Millenium Development Goals yakni 100%.

Penduduk usia produktif memiliki persentasi mata pencaharian tertinggi pada sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi (34,8%) serta jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (26,6%). Jumlah angkatan kerja tahun 2007 meningkat 2,5% dari 354.600 menjadi 363.622 orang. Sedangkan persentasi orang yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 2,5% dan persentase orang yang mencari kerja menurun sebesar 2,5%. Apabila jumlah pencari kerja pada tahun 2007 dihubungkan dengan lowongan pekerjaan yang masih tersisa di tahun 2008 maka hanya 67.0% (2701 orang) saja jumlah pencari kerja yang dapat tertampung sehingga diketahui bahwa lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja. Minimnya lowongan pekerjaan mengakibatkan angka pengangguran tidak mengalami penurunan dari tahun 2007 yakni 3,6%, besarnya angka pengangguran tersebut berpengaruh pada tingkat daya beli masyarakat dan berakibat pada jumlah penduduk miskin (Dinas Kesehatan Kota Bogor 2010).

Keluarga miskin (Gakin) di Kota Bogor tersebar di tiap kecamatan dengan proporsi 21,3% dibandingkan dengan KK seluruhnya (194.357 KK), begitupun dengan penduduk miskin (Penkin) tersebar pada tiap kecamatan dengan proporsi 16,7% dibandingkan dengan penduduk seluruhnya (905.132 jiwa). Jumlah Gakin dan Penkin tertinggi terdapat di Kecamatan Bogor Barat dengan proporsi 26,3% dan 23,2%. Persentasi penduduk miskin di Kota Bogor masih cukup tinggi mengingat angka penduduk miskin di Indonesia tahun 2010 menurut wilayah kota adalah 9,9%, wilayah desa adalah 16,7%, dan wilayah kota+desa adalah 13,3% (BPS 2011b). Berdasarkan tingginya angka penduduk miskin tersebut maka program penanggulangan kemiskinan harus lebih ditingkatkan misalnya dengan pengadaan sarana kesehatan.

Situasi Derajat Kesehatan

Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat pada beberapa indikator yang digunakan untuk memantau perkembangan derajat kesehatan seperti Angka Kematian Bayi dan Usia Harapan Hidup dan status gizi masyarakat serta indikator lain yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah. Berdasarkan analisis situasi derajat kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan Kota Bogor 2010) diketahui bahwa Kota Bogor telah menunjukan situasi yang relatif baik dan berada di atas rata-rata Kota/Kabupaten lain di Jawa Barat. Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Bogor

mencapai 68,9 (Jawa barat = 67,4), Angka Kematian Bayi 26,3/1000 kelahiran hidup (Jawa Barat = 39,0/1000 KLH), Angka Kematian Ibu wilayah Bogor, Depok,

dan Bekasi (Bodebek) 296,2/100.000 kelahiran hidup (Jawa barat = 321,0/100.000 KLH).

Meskipun demikian, masalah kematian bayi dan kematian ibu harus tetap menjadi perhatian tolak ukur dari derajat kesehatan karena berdasarkan data hasil pencatatan dan pelaporan tahun 2008 dilaporkan bayi yang meninggal di Kota Bogor sebanyak 95 bayi. Sementara itu, ibu yang meninggal karena sebab-sebab yang terkait dengan kehamilan, kelahiran, dan masa nifas dilaporkan sebanyak 8 orang. Kematian ibu mengalami kenaikan dari tahun 2008 yaitu 11 orang dengan 3 penyebab utama yaitu eklamsia (27,3%), infeksi (27,3%), dan perdarahan (18,2%). Sementara itu, kematian bayi mengalami penurunan menjadi 57 bayi pada tahun 2009 (Dinas Kesehatan Kota Bogor 2010).

Kematian bayi kedua terbesar terjadi karena BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), hal ini menunjukan bermasalahnya bayi sejak dalam kandungan ibu yang kurang gizi (KEK/Kurang Energi Kronis), oleh karena itu Pemeriksaan Kehamilan atau Antenatal Care sangat penting dalam penangulangan masalah tersebut. Selain itu, terdapat pula 10 kasus bayi lahir mati atau Intra Uterine Fetal Distress (IUFD). Hal ini menunjukan bahwa pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care belum dilaksanakan secara optimal sehingga memerlukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas persalinan dan kualitas pemeriksaan ibu hamil serta penyuluhan oleh para petugas kesehatan mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan. Cakupan pemeriksaan kehamilan dan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Bogor belum mencapai target SPM, dimana cakupan K4 yakni 87,9%, sedangkan target yang harus dicapai unti pelaksanaan K1-K4 adalah 90%.

Tingkat derajat kesehatan masyarakat juga didukung oleh fasilitas kesehatan yang tersedia. Berdasarkan Laporan Dinas kesehatan Tahun 2009 diketahui bahwa jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kota Bogor cukup banyak antara lain Rumah Sakit sebanyak 9 buah, Balai Pengobatan Swasta 84 buah, Rumah Bersalin 5 buah, Laboratorium 16 buah, Apotek 85 Buah, dan 30 buah Toko Obat (Dinas Kesehatan Kota Bogor 2010).

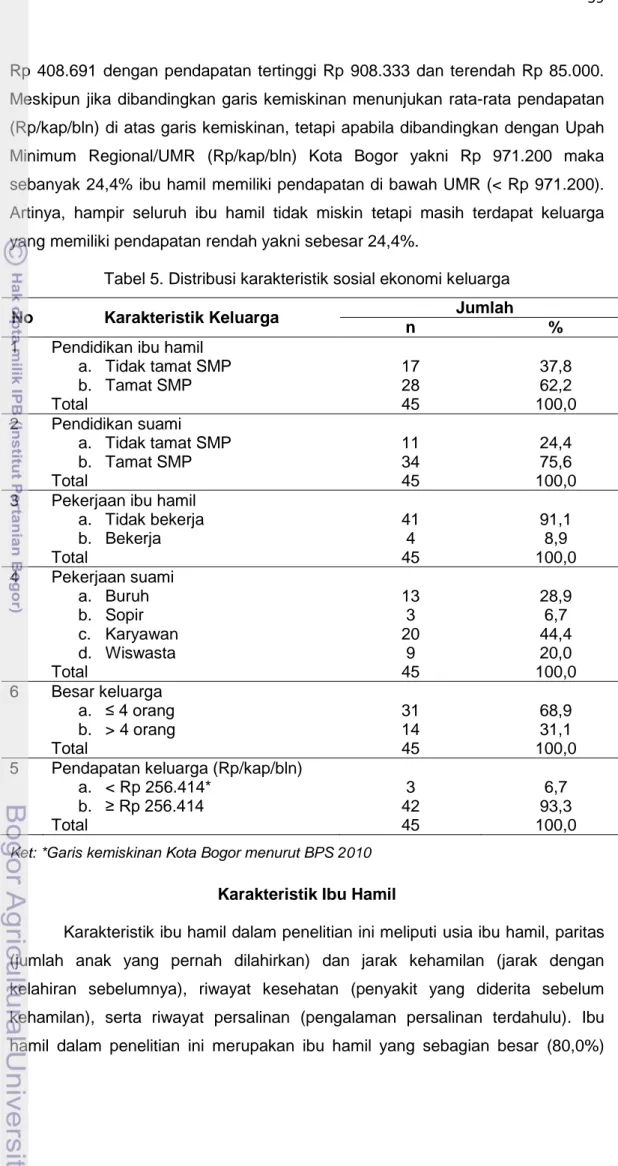

Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga

Karakteristik sosial ekonomi keluarga dalam penelitian ini yakni meliputi pendidikan, pekerjaan, besar keluarga, dan pendapatan. Distrbusi karakteristik sosial ekonomi keluarga disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa lebih dari separuh ibu hamil (62,2%) memiliki pendidikan tamat SMP, begitu pula dengan sebagian besar (75,6%) pendidikan suami yakni tamat SMP. Persentasi tersebut sudah cukup baik mengingat pencapaian angka partisipasi murni di tingkat SMP menurut Bappenas 2010 yakni 66,5% meskipun masih lebih rendah dari target pendidikan untuk semua dalam Millenium Development Goals yakni 100%.

Pendidikan berkaitan dengan pekerjaan karena semakin tinggi pendidikan, semakin baik pekerjaan yang diperoleh. Berdasarkan data paada Tabel 5, diketahui hampir seluruh ibu hamil (91,1%) tidak bekerja atau ibu rumah tangga, sedangkan seluruh suami ibu hamil bekerja dengan persentasi tertinggi yakni bekerja sebagai karyawan (44,4%) dan buruh (28,9%). Meskipun angka partisipasi murni di tingkat SMP masih jauh dari target MDGs, namun pada tingkat pendidikan tersebut angka partisipasi kerja sudah melebihi angka partisipasi kerja di Indonesia. Berdasarkan BPS 2011a, angka partisipasi kerja di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan SMP tahun 2005 hanya 19,1%.

Pekerjaan yang baik akan menjamin pemenuhan terhadap akses pangan dan kesehatan serta proses keputusan pada konsumsi karena mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Disamping itu, besar keluarga juga mempengaruhi konsumsi pangan sebab jumlah anggota keluarga yang semakin besar tanpa diimbangi dengan meningkatnya pendapatan akan menyebabkan pendistribusian konsumsi pangan tidak merata. Berdasarkan besar keluarga (Tabel 5), diketahui bahwa lebih dari separuh ibu hamil memiliki besar keluarga ≤ 4 orang (68,9%) atau keluarga kecil dan sisanya (31,1%) memiliki keluarga > 4 orang atau keluarga besar. Dalam hubungan antara besar keluarga dan konsumsi pangan, diketahui bahwa keluarga dengan jumlah anak yang banyak akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan pangannya dibandingkan dengan keluarga dengan jumlah anak yang lebih sedikit (Sanjur 1982).

Pada Tabel 5 juga diketahui bahwa persentase pendapatan per kapita keluarga tertinggi berada di atas garis kemiskinan Kota Bogor (BPS 2010) yakni ≥ Rp 256.414 sebesar 93,3%. Rata-rata pendapatan keluarga per kapita yakni

Rp 408.691 dengan pendapatan tertinggi Rp 908.333 dan terendah Rp 85.000. Meskipun jika dibandingkan garis kemiskinan menunjukan rata-rata pendapatan (Rp/kap/bln) di atas garis kemiskinan, tetapi apabila dibandingkan dengan Upah Minimum Regional/UMR (Rp/kap/bln) Kota Bogor yakni Rp 971.200 maka sebanyak 24,4% ibu hamil memiliki pendapatan di bawah UMR (< Rp 971.200). Artinya, hampir seluruh ibu hamil tidak miskin tetapi masih terdapat keluarga yang memiliki pendapatan rendah yakni sebesar 24,4%.

Tabel 5. Distribusi karakteristik sosial ekonomi keluarga

No Karakteristik Keluarga Jumlah

n %

1 Pendidikan ibu hamil a. Tidak tamat SMP b. Tamat SMP 17 28 37,8 62,2 Total 45 100,0 2 Pendidikan suami a. Tidak tamat SMP b. Tamat SMP 11 34 24,4 75,6 Total 45 100,0

3 Pekerjaan ibu hamil a. Tidak bekerja b. Bekerja 41 4 91,1 8,9 Total 45 100,0 4 Pekerjaan suami a. Buruh b. Sopir c. Karyawan d. Wiswasta 13 3 20 9 28,9 6,7 44,4 20,0 Total 45 100,0 6 Besar keluarga a. ≤ 4 orang b. > 4 orang 31 14 68,9 31,1 Total 45 100,0

5 Pendapatan keluarga (Rp/kap/bln) a. < Rp 256.414* b. ≥ Rp 256.414 3 42 6,7 93,3 Total 45 100,0

Ket: *Garis kemiskinan Kota Bogor menurut BPS 2010 Karakteristik Ibu Hamil

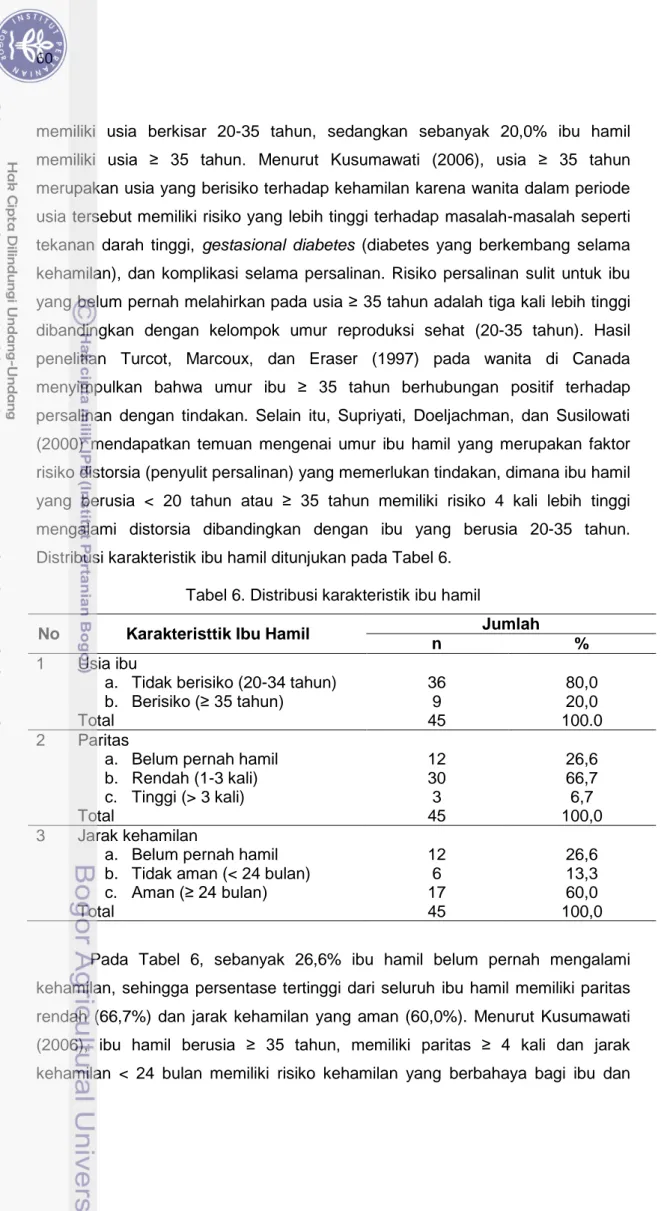

Karakteristik ibu hamil dalam penelitian ini meliputi usia ibu hamil, paritas (jumlah anak yang pernah dilahirkan) dan jarak kehamilan (jarak dengan kelahiran sebelumnya), riwayat kesehatan (penyakit yang diderita sebelum kehamilan), serta riwayat persalinan (pengalaman persalinan terdahulu). Ibu hamil dalam penelitian ini merupakan ibu hamil yang sebagian besar (80,0%)

memiliki usia berkisar 20-35 tahun, sedangkan sebanyak 20,0% ibu hamil memiliki usia ≥ 35 tahun. Menurut Kusumawati (2006), usia ≥ 35 tahun merupakan usia yang berisiko terhadap kehamilan karena wanita dalam periode usia tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap masalah-masalah seperti tekanan darah tinggi, gestasional diabetes (diabetes yang berkembang selama kehamilan), dan komplikasi selama persalinan. Risiko persalinan sulit untuk ibu yang belum pernah melahirkan pada usia ≥ 35 tahun adalah tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur reproduksi sehat (20-35 tahun). Hasil penelitian Turcot, Marcoux, dan Eraser (1997) pada wanita di Canada menyimpulkan bahwa umur ibu ≥ 35 tahun berhubungan positif terhadap persalinan dengan tindakan. Selain itu, Supriyati, Doeljachman, dan Susilowati (2000) mendapatkan temuan mengenai umur ibu hamil yang merupakan faktor risiko distorsia (penyulit persalinan) yang memerlukan tindakan, dimana ibu hamil yang berusia < 20 tahun atau ≥ 35 tahun memiliki risiko 4 kali lebih tinggi mengalami distorsia dibandingkan dengan ibu yang berusia 20-35 tahun. Distribusi karakteristik ibu hamil ditunjukan pada Tabel 6.

Tabel 6. Distribusi karakteristik ibu hamil

No Karakteristtik Ibu Hamil Jumlah

n %

1 Usia ibu

a. Tidak berisiko (20-34 tahun) b. Berisiko (≥ 35 tahun) 36 9 80,0 20,0 Total 45 100.0 2 Paritas

a. Belum pernah hamil b. Rendah (1-3 kali) c. Tinggi (> 3 kali) 12 30 3 26,6 66,7 6,7 Total 45 100,0 3 Jarak kehamilan

a. Belum pernah hamil b. Tidak aman (< 24 bulan) c. Aman (≥ 24 bulan) 12 6 17 26,6 13,3 60,0 Total 45 100,0

Pada Tabel 6, sebanyak 26,6% ibu hamil belum pernah mengalami kehamilan, sehingga persentase tertinggi dari seluruh ibu hamil memiliki paritas rendah (66,7%) dan jarak kehamilan yang aman (60,0%). Menurut Kusumawati (2006), ibu hamil berusia ≥ 35 tahun, memiliki paritas ≥ 4 kali dan jarak kehamilan < 24 bulan memiliki risiko kehamilan yang berbahaya bagi ibu dan

janin karena berisiko distorsia, sedangkan ibu dengan jarak kehamilan < 24 bulan belum memiliki bentuk dan fungsi organ reproduksi yang sempurna.

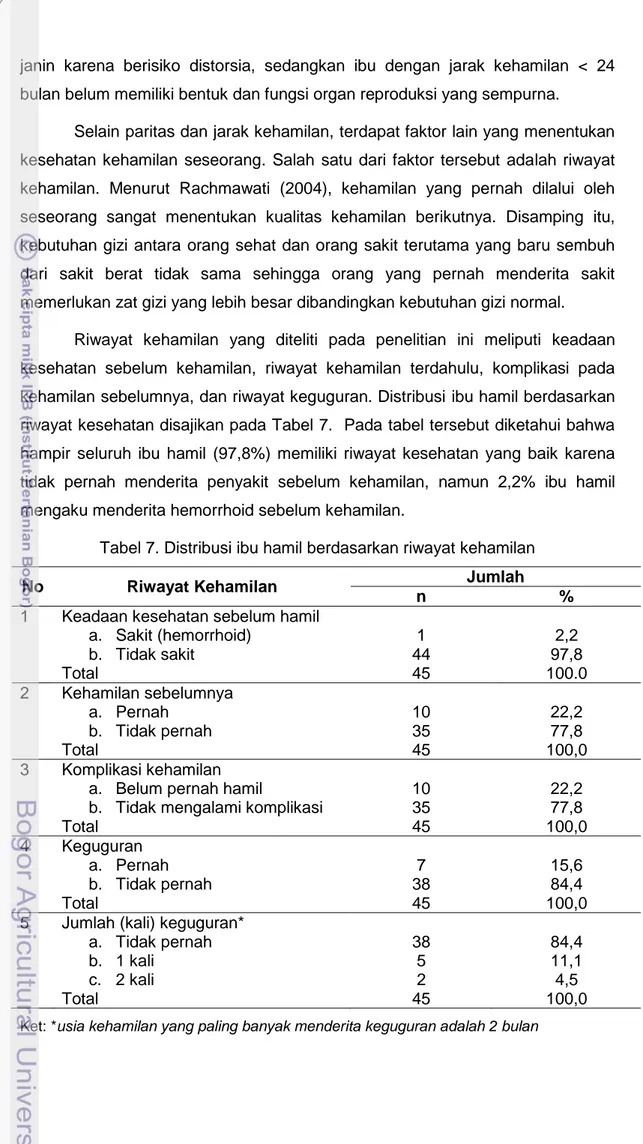

Selain paritas dan jarak kehamilan, terdapat faktor lain yang menentukan kesehatan kehamilan seseorang. Salah satu dari faktor tersebut adalah riwayat kehamilan. Menurut Rachmawati (2004), kehamilan yang pernah dilalui oleh seseorang sangat menentukan kualitas kehamilan berikutnya. Disamping itu, kebutuhan gizi antara orang sehat dan orang sakit terutama yang baru sembuh dari sakit berat tidak sama sehingga orang yang pernah menderita sakit memerlukan zat gizi yang lebih besar dibandingkan kebutuhan gizi normal.

Riwayat kehamilan yang diteliti pada penelitian ini meliputi keadaan kesehatan sebelum kehamilan, riwayat kehamilan terdahulu, komplikasi pada kehamilan sebelumnya, dan riwayat keguguran. Distribusi ibu hamil berdasarkan riwayat kesehatan disajikan pada Tabel 7. Pada tabel tersebut diketahui bahwa hampir seluruh ibu hamil (97,8%) memiliki riwayat kesehatan yang baik karena tidak pernah menderita penyakit sebelum kehamilan, namun 2,2% ibu hamil mengaku menderita hemorrhoid sebelum kehamilan.

Tabel 7. Distribusi ibu hamil berdasarkan riwayat kehamilan

No Riwayat Kehamilan Jumlah

n %

1 Keadaan kesehatan sebelum hamil a. Sakit (hemorrhoid) b. Tidak sakit 1 44 2,2 97,8 Total 45 100.0 2 Kehamilan sebelumnya a. Pernah b. Tidak pernah 10 35 22,2 77,8 Total 45 100,0 3 Komplikasi kehamilan a. Belum pernah hamil

b. Tidak mengalami komplikasi

10 35 22,2 77,8 Total 45 100,0 4 Keguguran a. Pernah b. Tidak pernah 7 38 15,6 84,4 Total 45 100,0

5 Jumlah (kali) keguguran* a. Tidak pernah b. 1 kali c. 2 kali Total 38 5 2 45 84,4 11,1 4,5 100,0 Ket: *usia kehamilan yang paling banyak menderita keguguran adalah 2 bulan

Thompson (2004) menyatakan bahwa penyakit-penyakit yang umum diderita saat kehamilan adalah anemia, hipertensi, diabetes, dan ambeien (hemorrhoid). Ibu hamil sangat rentan menderita ambeien karena meningkatnya kadar hormon kehamilan yang melemahkan dinding vena di bagian anus. Umumnya, ibu hamil menderita ambeien setelah 6 bulan usia kehamilan karena adanya peningkatan tekanan vena dalam area panggul. Beberapa ibu hamil juga mengalami ambeien selama proses persalinan akibat tekanan bayi yang kuat. Selain itu, komplikasi setelah melahirkan juga dapat memicu terjadinya ambeien.

Sebanyak 77,8% ibu hamil diketahui sudah pernah mengalami kehamilan dan tidak menderita komplikasi kehamilan. Berdasarkan riwayat keguguran, terdapat 15,6% ibu hamil yang pernah mengalami keguguran. Diantaranya menderita keguguran satu kali (11,1%) dan dua kali (4,5%). Rata-rata usia kehamilan, dimana mengalami keguguran adalah usia dua bulan. Berbagai penyebab keguguran pada ibu hamil disajikan pada Gambar 2, dimana diketahui bahwa lebih dari separuh ibu hamil yang keguguran (57%) disebabkan oleh kecapekan. Sedangkan, sisanya tersebar dalam berbagai sebab seperti jatuh, pendarahan, dan hamil anggur (tumor akibat kegagalan pembentukan janin).

Rose-Neil (2007) menyatakan bahwa keguguran merupakan keluarnya janin atau persalinan prematur sebelum janin mampu untuk hidup. Risiko keguguran pada ibu hamil adalah 15-40% dan 60-75% keguguran terjadi pada usia kehamilan kurang dari tiga bulan. Keguguran merupakan interaksi dari berbagai faktor diantaranya, kelainan janin yang disebabkan oleh kelainan kromosom, kelainan pada ibu (infeksi dan penyakit), kelainan rahim, dan gaya hidup (merokok, aktifitas berat, obesitas, dan berat badan kurang)

Gambar 2. Berbagai penyebab keguguran pada ibu hamil

0,0 20,0 40,0 60,0

Jatuh dari tangga Kecapean Pendarahan Hamil anggur Jatuh % Kecapekan

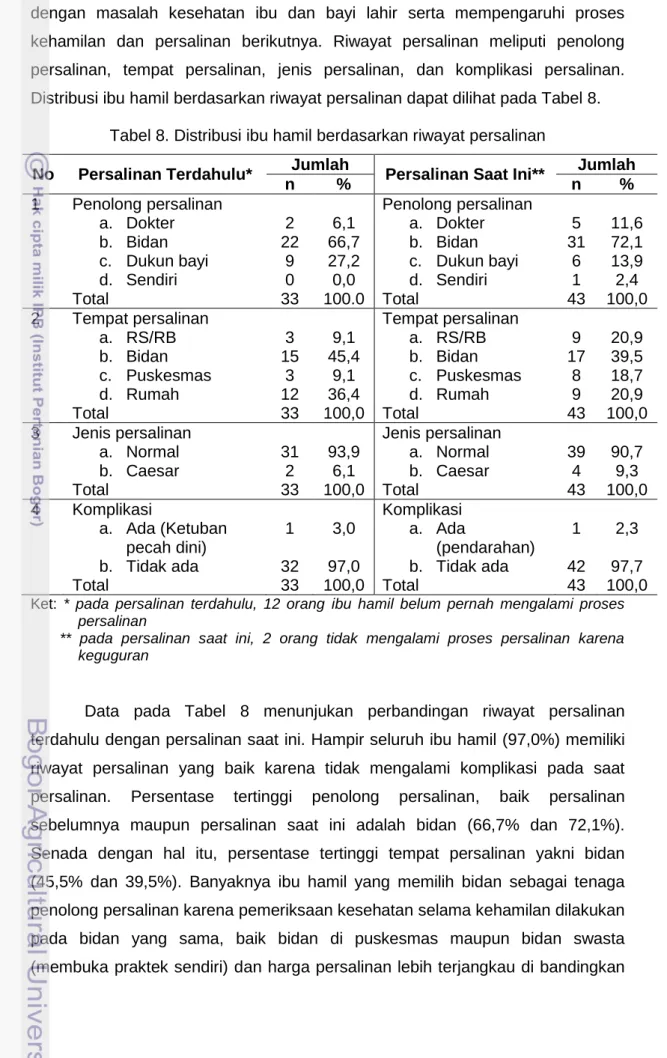

Riwayat persalinan merupakan hal yang perlu diperhatikan karena terkait dengan masalah kesehatan ibu dan bayi lahir serta mempengaruhi proses kehamilan dan persalinan berikutnya. Riwayat persalinan meliputi penolong persalinan, tempat persalinan, jenis persalinan, dan komplikasi persalinan. Distribusi ibu hamil berdasarkan riwayat persalinan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Distribusi ibu hamil berdasarkan riwayat persalinan

No Persalinan Terdahulu* Jumlah Persalinan Saat Ini** Jumlah

n % n % 1 Penolong persalinan a. Dokter b. Bidan c. Dukun bayi d. Sendiri 2 22 9 0 6,1 66,7 27,2 0,0 Penolong persalinan a. Dokter b. Bidan c. Dukun bayi d. Sendiri 5 31 6 1 11,6 72,1 13,9 2,4 Total 33 100.0 Total 43 100,0 2 Tempat persalinan a. RS/RB b. Bidan c. Puskesmas d. Rumah 3 15 3 12 9,1 45,4 9,1 36,4 Tempat persalinan a. RS/RB b. Bidan c. Puskesmas d. Rumah 9 17 8 9 20,9 39,5 18,7 20,9 Total 33 100,0 Total 43 100,0 3 Jenis persalinan a. Normal b. Caesar 31 2 93,9 6,1 Jenis persalinan a. Normal b. Caesar 39 4 90,7 9,3 Total 33 100,0 Total 43 100,0 4 Komplikasi a. Ada (Ketuban pecah dini) b. Tidak ada 1 32 3,0 97,0 Komplikasi a. Ada (pendarahan) b. Tidak ada 1 42 2,3 97,7 Total 33 100,0 Total 43 100,0

Ket: * pada persalinan terdahulu, 12 orang ibu hamil belum pernah mengalami proses persalinan

** pada persalinan saat ini, 2 orang tidak mengalami proses persalinan karena keguguran

Data pada Tabel 8 menunjukan perbandingan riwayat persalinan terdahulu dengan persalinan saat ini. Hampir seluruh ibu hamil (97,0%) memiliki riwayat persalinan yang baik karena tidak mengalami komplikasi pada saat persalinan. Persentase tertinggi penolong persalinan, baik persalinan sebelumnya maupun persalinan saat ini adalah bidan (66,7% dan 72,1%). Senada dengan hal itu, persentase tertinggi tempat persalinan yakni bidan (45,5% dan 39,5%). Banyaknya ibu hamil yang memilih bidan sebagai tenaga penolong persalinan karena pemeriksaan kesehatan selama kehamilan dilakukan pada bidan yang sama, baik bidan di puskesmas maupun bidan swasta (membuka praktek sendiri) dan harga persalinan lebih terjangkau di bandingkan

melahirkan di rumah sakit. Biaya untuk melahirkan di bidan biasanya mencapai 1-2 juta rupiah, sedangkan di rumah sakit untuk kelahiran normal mencapai 6-7 juta rupiah, sedangkan kelahiran Caesar > 7 juta rupiah. Meskipun demikian. persentase ibu yang melahirkan dengan bantuan dokter sebagai tenaga penolong persalinan justru mengalami peningkatan karena peningkatan yang serupa terjdi pada kelahiran caesar (kelahiran yang sulit) sehingga memang harus dilakukan di rumah sakit dengan bantuan dokter. Sementara tu, masih terdapat pula ibu hamil yang melakukan kelahiran sendiri tanpa bantuan tenaga penolong persalinan karena keterbatasan ekonomi dan ibu yang melahirkan di rumah dengan bantuan dukun bayi sebgai tenaga penolong persalinan, walaupun persentase ibu hamill yang menggunakan dukun bayi sudah berkurang yakni 36,4% pada kelahiran terdahulu dan 20,9% pada kelahiran saat ini karena adanya peningkatan akses menuju tempat persalinan yang lebih baik.

Menurut jenis persalinannya, hampir seluruh ibu hamil pada persalinan terdahulu melakukan persalinan normal (93,9%), begitupun pada persalinan saat ini (90,7%). Sedangkan menurut komplikasi persalinan, terdapat 3% (1 orang) ibu hamil pada persalinan terdahulu menderita komplikasi berupa ketuban pecah dini dan 2,3% (1 orang) ibu hamil pada persalinan saat ini menderita komplikasi persalinan berupa perdarahan. Ketuban pecah dini merupakan pengeluaran cairan amnion melalui serviks uteri sebelum dimulainya persalinan, yang tidak menggambarkan maturitas janin tetapi hanya menunjukan pecahnya kulit ketuban berkenaan dengan dimulainya persalinan. Hal tersebut dapat terjadi ketika usia kehamilan genap bulan ataupun sebelum genap bulan (sebelum 37 minggu). Ketuban pecah dini biasanya terjadi pada usia 34-36 minggu dan dapat mengakibatkan komplikasi persalinan prematur serta sering disertai dengan komplikasi infeksi perinatal dan gawat janin. Faktor risiko terjadinya ketuban pecah dini yaitu riwayat kehamilan dengan ketuban pecah dini dan merokok (Atmono 2000). Bahkan, penelitian yang dilakukan Ritawati (2009) memperoleh hasil bahwa anemia yang terjadi pada ibu hamil trimester II dapat meningkatkan kejadian ketuban pecah dini.

Selain ketuban pecah dini, komplikasi yang dialami saat persalinan adalah perdarahan. Perdarahan pasca persalinan atau perdarahan postpartum adalah hilangnya darah 500 cc atau lebih yang terjadi setelah anak lahir, yang dapat terjadi sebelum, selama, atau sesudah lahirnya plasenta. Perdarahan postpartum adalah penyebab paling umum perdarahan yang berlebihan pada

kehamilan, dan hampir semua tranfusi pada wanita hamil dilakukan untuk menggantikan darah yang hilang setelah persalinan. Faktor-faktor penyebab perdarahan postpartum adalah atonia uteri, perlukaan jalan lahir, retensio plasenta, sisa plasenta, dan kelainan pembekuan darah (Brown 2007).

Gaya hidup

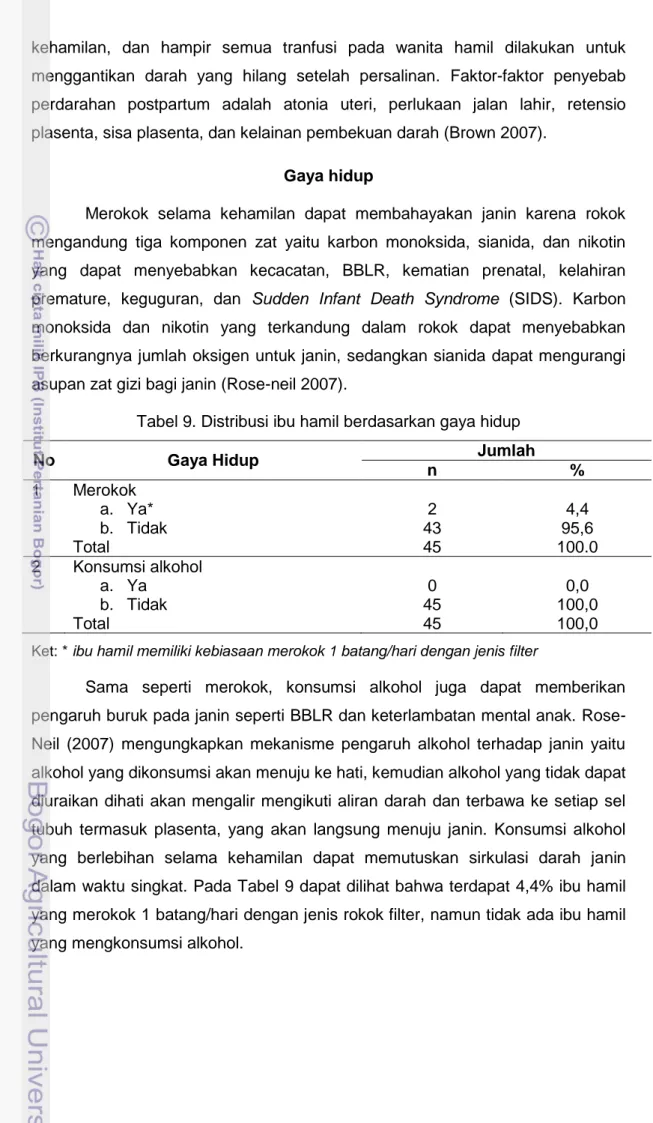

Merokok selama kehamilan dapat membahayakan janin karena rokok mengandung tiga komponen zat yaitu karbon monoksida, sianida, dan nikotin yang dapat menyebabkan kecacatan, BBLR, kematian prenatal, kelahiran premature, keguguran, dan Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Karbon monoksida dan nikotin yang terkandung dalam rokok dapat menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen untuk janin, sedangkan sianida dapat mengurangi asupan zat gizi bagi janin (Rose-neil 2007).

Tabel 9. Distribusi ibu hamil berdasarkan gaya hidup

No Gaya Hidup Jumlah

n % 1 Merokok a. Ya* b. Tidak 2 43 4,4 95,6 Total 45 100.0 2 Konsumsi alkohol a. Ya b. Tidak 0 45 0,0 100,0 Total 45 100,0

Ket: * ibu hamil memiliki kebiasaan merokok 1 batang/hari dengan jenis filter

Sama seperti merokok, konsumsi alkohol juga dapat memberikan pengaruh buruk pada janin seperti BBLR dan keterlambatan mental anak. Rose-Neil (2007) mengungkapkan mekanisme pengaruh alkohol terhadap janin yaitu alkohol yang dikonsumsi akan menuju ke hati, kemudian alkohol yang tidak dapat diuraikan dihati akan mengalir mengikuti aliran darah dan terbawa ke setiap sel tubuh termasuk plasenta, yang akan langsung menuju janin. Konsumsi alkohol yang berlebihan selama kehamilan dapat memutuskan sirkulasi darah janin dalam waktu singkat. Pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa terdapat 4,4% ibu hamil yang merokok 1 batang/hari dengan jenis rokok filter, namun tidak ada ibu hamil yang mengkonsumsi alkohol.

Keluhan Kesehatan Ibu Hamil

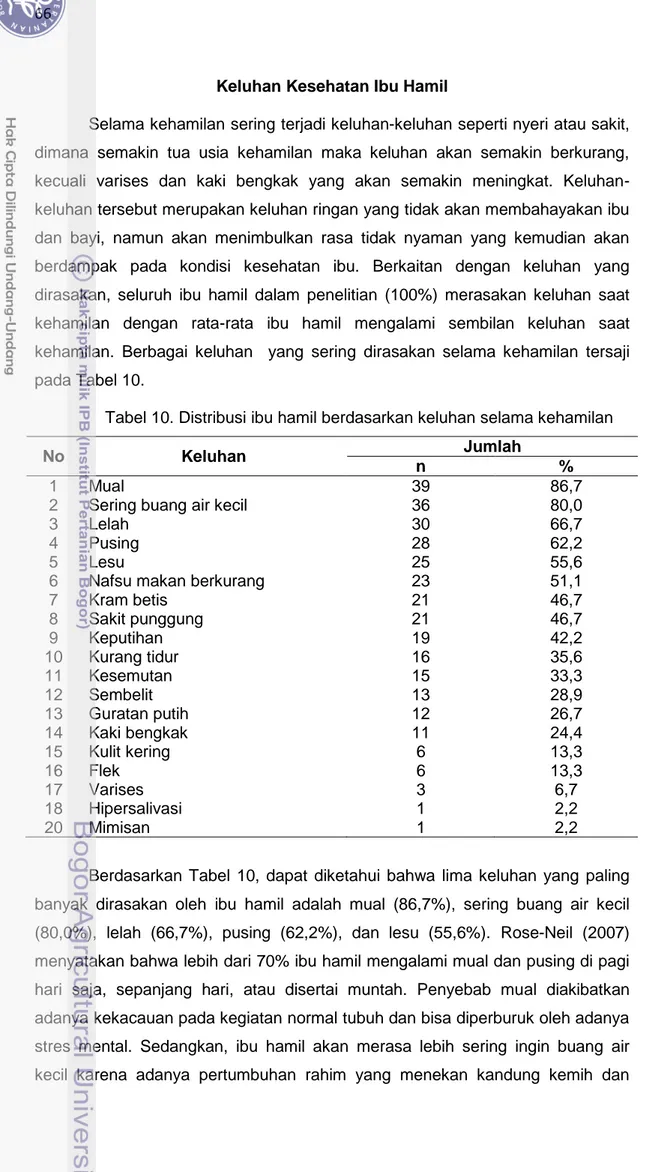

Selama kehamilan sering terjadi keluhan-keluhan seperti nyeri atau sakit, dimana semakin tua usia kehamilan maka keluhan akan semakin berkurang, kecuali varises dan kaki bengkak yang akan semakin meningkat. Keluhan-keluhan tersebut merupakan Keluhan-keluhan ringan yang tidak akan membahayakan ibu dan bayi, namun akan menimbulkan rasa tidak nyaman yang kemudian akan berdampak pada kondisi kesehatan ibu. Berkaitan dengan keluhan yang dirasakan, seluruh ibu hamil dalam penelitian (100%) merasakan keluhan saat kehamilan dengan rata-rata ibu hamil mengalami sembilan keluhan saat kehamilan. Berbagai keluhan yang sering dirasakan selama kehamilan tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10. Distribusi ibu hamil berdasarkan keluhan selama kehamilan

No Keluhan Jumlah

n %

1 Mual 39 86,7

2 Sering buang air kecil 36 80,0

3 Lelah 30 66,7

4 Pusing 28 62,2

5 Lesu 25 55,6

6 Nafsu makan berkurang 23 51,1

7 Kram betis 21 46,7 8 Sakit punggung 21 46,7 9 Keputihan 19 42,2 10 Kurang tidur 16 35,6 11 Kesemutan 15 33,3 12 Sembelit 13 28,9 13 Guratan putih 12 26,7 14 Kaki bengkak 11 24,4 15 Kulit kering 6 13,3 16 Flek 6 13,3 17 Varises 3 6,7 18 Hipersalivasi 1 2,2 20 Mimisan 1 2,2

Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui bahwa lima keluhan yang paling banyak dirasakan oleh ibu hamil adalah mual (86,7%), sering buang air kecil (80,0%), lelah (66,7%), pusing (62,2%), dan lesu (55,6%). Rose-Neil (2007) menyatakan bahwa lebih dari 70% ibu hamil mengalami mual dan pusing di pagi hari saja, sepanjang hari, atau disertai muntah. Penyebab mual diakibatkan adanya kekacauan pada kegiatan normal tubuh dan bisa diperburuk oleh adanya stres mental. Sedangkan, ibu hamil akan merasa lebih sering ingin buang air kecil karena adanya pertumbuhan rahim yang menekan kandung kemih dan

perubahan hormonal. Keluhan-keluhan pada saat kehamilan tidak terlepas dari gaya hidup yang tidak baik seperti kurang makan, pola makan yang buruk, dan kurang tidur atau istirahat. Menurut Bandiyah (2009), keluhan ringan dapat diatasi dengan obat-obatan tertentu yang tidak membahayakan ibu dan janin. Sedangkan Rose-Neil (2007) menyarankan untuk menjaga pola makan, cukup gerak, dan cukup istirahat agar keluhan-keluhan dapat dihindari atau diatasi.

Konsumsi Pangan Ibu Hamil

Konsumsi pangan ibu selama kehamilan hendaknya mengandung jumlah dan mutu gizi yang baik. Ibu hamil yang mengkonsumsi makanan rendah jumlah dan mutu gizinya akan menyebabkan kemunduran kesehatan janin. Kusharisupeni (2008) menyatakan bahwa perubahan fisiologis pada ibu hamil memiliki dampak besar terhadap asupan ibu dan kebutuhan gizi karena ibu harus memenuhi kebutuhan pertumbuhan janin yang sangat pesat selama kehamilan dan agar proses kelahiran dapat berjalan dengan baik. Perhitungan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seluruh ibu hamil didasarkan atas 12 kelompok bahan makanan (serealia, umbi-umbian, sayuran, buah, daging/ayam, telur, ikan dan hasil laut, kacang-kacangan dan olahannya, susu dan olahannya, minyak, gula/madu, serta lain-lain).

Hasil perhitungan menunjukan bahwa rata-rata konsumsi serealia adalah 410,8±148 g. Jenis serealia yang banyak dikonsumsi yaitu beras (316,8±200,8 g) dan mie (25,8±42,0 g). Rata-rata konsumsi umbi-umbian adalah 17,0±34,0 g dengan jenis umbi-umbian yang banyak dikonsumsi yaitu kentang (2,2±6,2 g), ubi (5,5±21,6 g), dan singkong (8,4±23,3 g). Sementara itu, rata-rata konsumsi sayuran dan buah adalah 152,2±104,0 dan 58,0±83,5 g. Jenis sayuran yang paling banyak dikonsumsi yaitu bayam (35,5±64,4 g), sawi (12,5±31,0 g), kangkung (10,0±25,0 g), daun singkong (8,0±24,0 g), dan kacang panjang (4,7±11,5 g). Jenis buah yang sering dikonsumsi yaitu pisang (25,6±43,5 g), alpukat (7,0±47,4 g), apel (6,3±24,0 g), pir (5,5±21,0 g), dan jeruk (5,0±23,0 g).

Kelompok pangan daging/ayam memiliki rata-rata konsumsi yaitu 55,3±75,3 g dengan rata-rata konsumsi daging sapi adalah 38,0±72,0 g dan ayam 20,0±28,0 g. Rata-rata konsumsi kelompok pangan telur yaitu sebesar 17,0±19,6 g. Sementara itu, kelompok ikan dan hasil laut memiliki rata-rata konsumsi 52,3±77,0 g dengan jenis ikan dan hasil laut yang paling banyak

dikonsumsi yaitu udang (6,7±44,7 g), kembung (4,0±13,0 g), teri (4,4±9,2 g), mujair (3,3±14,6 g), tongkol (4,0±9,8 g), dan mas (2,3±9,0 g).

Kelompok kacang-kacangan dan olahannya serta susu dan olahannya memiliki rata-rata konsumsi 106,0±121,0 g dan 30,0±34,3 g. Jenis kacang-kacangan dan olahannya yang paling banyak dikonsumsi yaitu tempe (48,0±52,0 g), tahu (32,0±68,0 g), dan kacang tanah (2,7±5,0 g). Tiga kelompok pangan terakhir adalah minyak, gula/madu, dan lain-lain, rata-rata konsumsinya adalah 5,0±12,0; 5,0±9,0; dan 19,0±39,0 g. Kelompok pangan lain-lain terdiri atas kecap (2,4±5,7 g) dan teh (14,7±38,8 g).

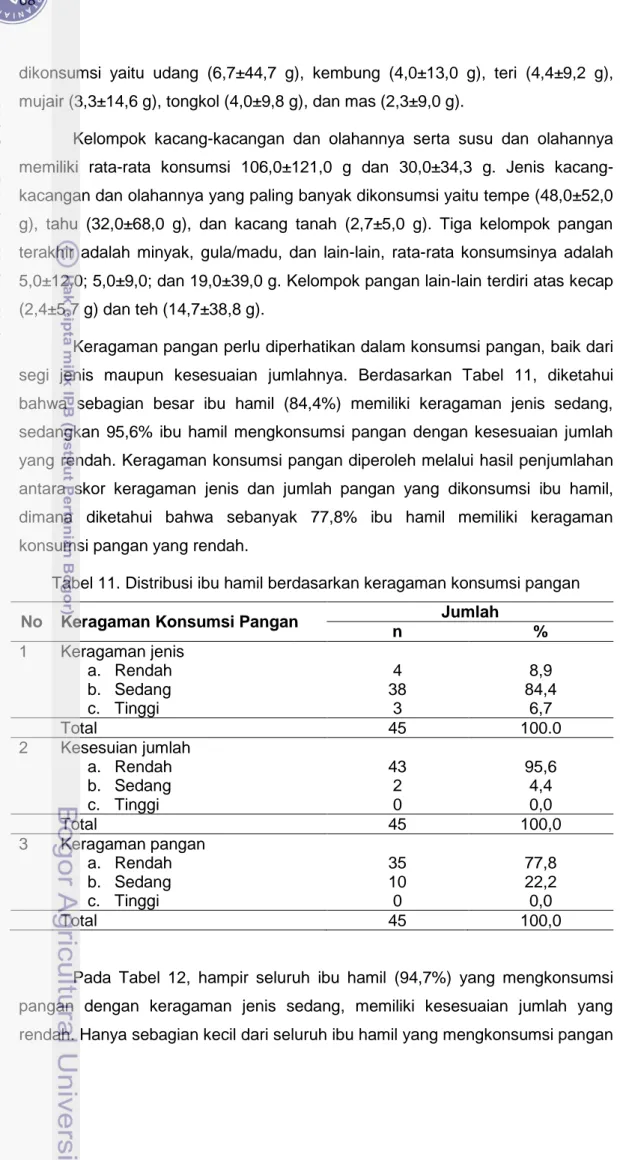

Keragaman pangan perlu diperhatikan dalam konsumsi pangan, baik dari segi jenis maupun kesesuaian jumlahnya. Berdasarkan Tabel 11, diketahui bahwa sebagian besar ibu hamil (84,4%) memiliki keragaman jenis sedang, sedangkan 95,6% ibu hamil mengkonsumsi pangan dengan kesesuaian jumlah yang rendah. Keragaman konsumsi pangan diperoleh melalui hasil penjumlahan antara skor keragaman jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi ibu hamil, dimana diketahui bahwa sebanyak 77,8% ibu hamil memiliki keragaman konsumsi pangan yang rendah.

Tabel 11. Distribusi ibu hamil berdasarkan keragaman konsumsi pangan

No Keragaman Konsumsi Pangan Jumlah

n % 1 Keragaman jenis a. Rendah b. Sedang c. Tinggi 4 38 3 8,9 84,4 6,7 Total 45 100.0 2 Kesesuian jumlah a. Rendah b. Sedang c. Tinggi 43 2 0 95,6 4,4 0,0 Total 45 100,0 3 Keragaman pangan a. Rendah b. Sedang c. Tinggi 35 10 0 77,8 22,2 0,0 Total 45 100,0

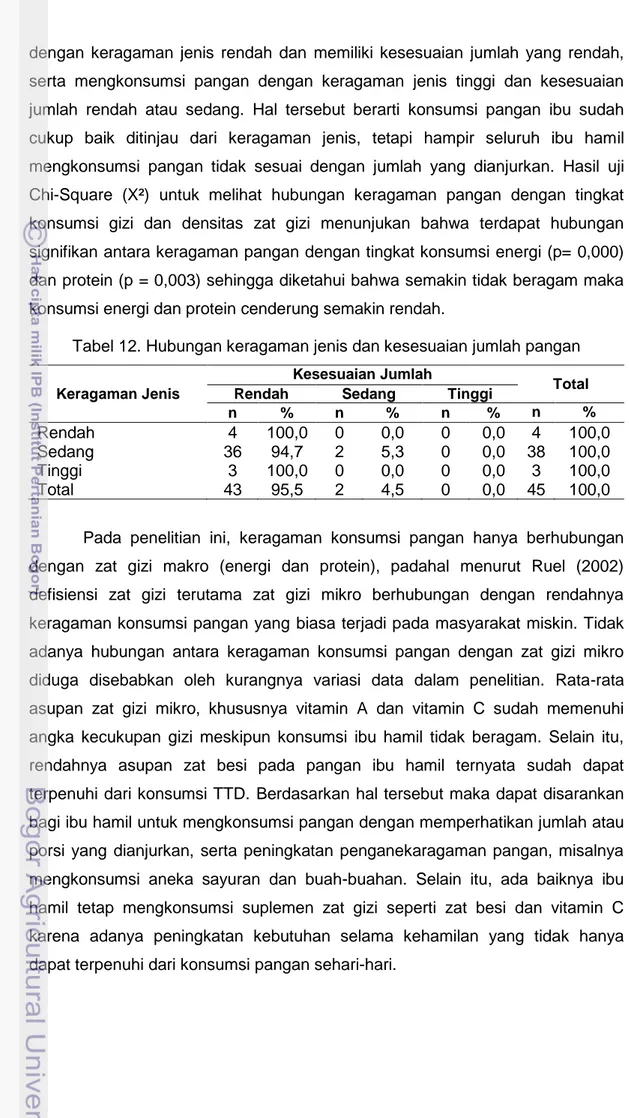

Pada Tabel 12, hampir seluruh ibu hamil (94,7%) yang mengkonsumsi pangan dengan keragaman jenis sedang, memiliki kesesuaian jumlah yang rendah. Hanya sebagian kecil dari seluruh ibu hamil yang mengkonsumsi pangan

dengan keragaman jenis rendah dan memiliki kesesuaian jumlah yang rendah, serta mengkonsumsi pangan dengan keragaman jenis tinggi dan kesesuaian jumlah rendah atau sedang. Hal tersebut berarti konsumsi pangan ibu sudah cukup baik ditinjau dari keragaman jenis, tetapi hampir seluruh ibu hamil mengkonsumsi pangan tidak sesuai dengan jumlah yang dianjurkan. Hasil uji Chi-Square (X²) untuk melihat hubungan keragaman pangan dengan tingkat konsumsi gizi dan densitas zat gizi menunjukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara keragaman pangan dengan tingkat konsumsi energi (p= 0,000) dan protein (p = 0,003) sehingga diketahui bahwa semakin tidak beragam maka konsumsi energi dan protein cenderung semakin rendah.

Tabel 12. Hubungan keragaman jenis dan kesesuaian jumlah pangan

Keragaman Jenis

Kesesuaian Jumlah

Total

Rendah Sedang Tinggi

n % n % n % n % Rendah Sedang Tinggi Total 4 36 3 43 100,0 94,7 100,0 95,5 0 2 0 2 0,0 5,3 0,0 4,5 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 38 3 45 100,0 100,0 100,0 100,0

Pada penelitian ini, keragaman konsumsi pangan hanya berhubungan dengan zat gizi makro (energi dan protein), padahal menurut Ruel (2002) defisiensi zat gizi terutama zat gizi mikro berhubungan dengan rendahnya keragaman konsumsi pangan yang biasa terjadi pada masyarakat miskin. Tidak adanya hubungan antara keragaman konsumsi pangan dengan zat gizi mikro diduga disebabkan oleh kurangnya variasi data dalam penelitian. Rata-rata asupan zat gizi mikro, khususnya vitamin A dan vitamin C sudah memenuhi angka kecukupan gizi meskipun konsumsi ibu hamil tidak beragam. Selain itu, rendahnya asupan zat besi pada pangan ibu hamil ternyata sudah dapat terpenuhi dari konsumsi TTD. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disarankan bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi pangan dengan memperhatikan jumlah atau porsi yang dianjurkan, serta peningkatan penganekaragaman pangan, misalnya mengkonsumsi aneka sayuran dan buah-buahan. Selain itu, ada baiknya ibu hamil tetap mengkonsumsi suplemen zat gizi seperti zat besi dan vitamin C karena adanya peningkatan kebutuhan selama kehamilan yang tidak hanya dapat terpenuhi dari konsumsi pangan sehari-hari.

Konsumsi pangan sebaiknya mempertimbangkan densitas zat gizi. Drenowski (2005) menyatakan bahwa densitas zat gizi adalah rasio antara kandungan zat gizi terhadap kandungan energi total bahan makanan tersebut (per 1000 kkal). Jika suatu bahan makanan memiliki kandungan beberapa zat gizi yang tinggi densitas gizi dan cukup rendah kandungan energinya maka bahan makanan tersebut disebut padat gizi. Rata-rata densitas zat gizi yang diperoleh dari rata-rata pengeluaran pangan ibu hamil yakni Rp 8.939 kap/hari adalah protein (31,0±7,0 g), zat besi (13,0±6,0 mg), vitamin A (417,0±327,0 RE), dan vitamin C (67,0±87,0 mg). Hal tersebut berarti bahwa untuk mendapatkan densitas zat gizi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumsi pangan ibu hamil, misalnya untuk zat besi yaitu 35 mg maka pendapatan ibu hamil yang diperlukan adalah tiga kali lipat yaitu Rp 26.817 kap/hari.

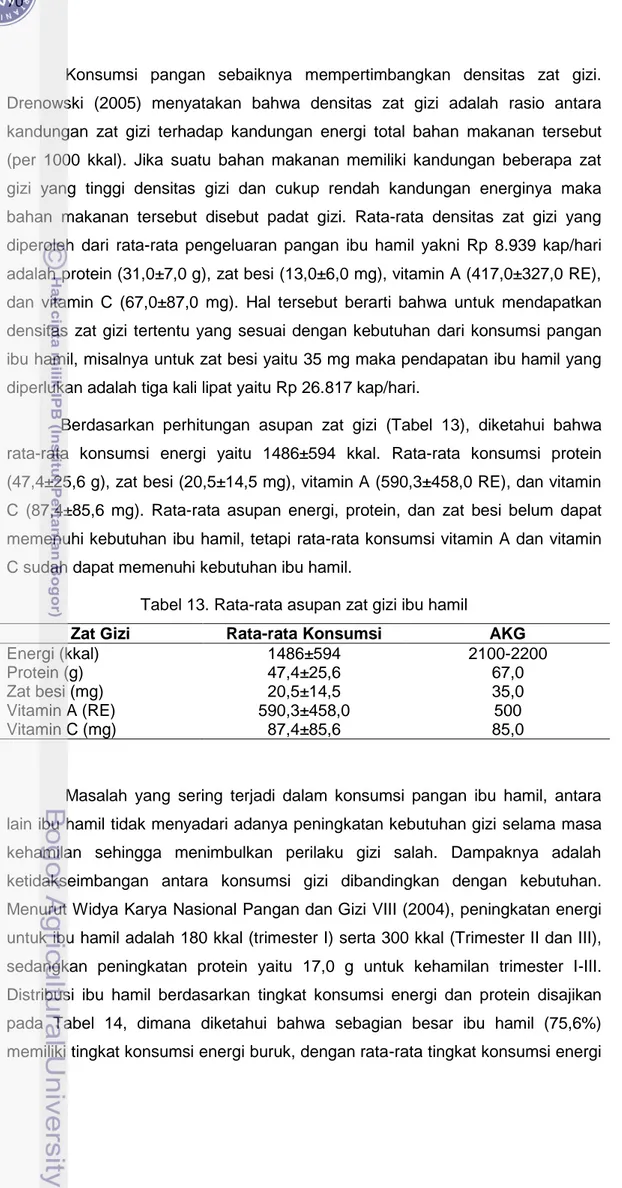

Berdasarkan perhitungan asupan zat gizi (Tabel 13), diketahui bahwa rata-rata konsumsi energi yaitu 1486±594 kkal. Rata-rata konsumsi protein (47,4±25,6 g), zat besi (20,5±14,5 mg), vitamin A (590,3±458,0 RE), dan vitamin C (87,4±85,6 mg). Rata-rata asupan energi, protein, dan zat besi belum dapat memenuhi kebutuhan ibu hamil, tetapi rata-rata konsumsi vitamin A dan vitamin C sudah dapat memenuhi kebutuhan ibu hamil.

Tabel 13. Rata-rata asupan zat gizi ibu hamil

Zat Gizi Rata-rata Konsumsi AKG

Energi (kkal) Protein (g) Zat besi (mg) Vitamin A (RE) Vitamin C (mg) 1486±594 47,4±25,6 20,5±14,5 590,3±458,0 87,4±85,6 2100-2200 67,0 35,0 500 85,0

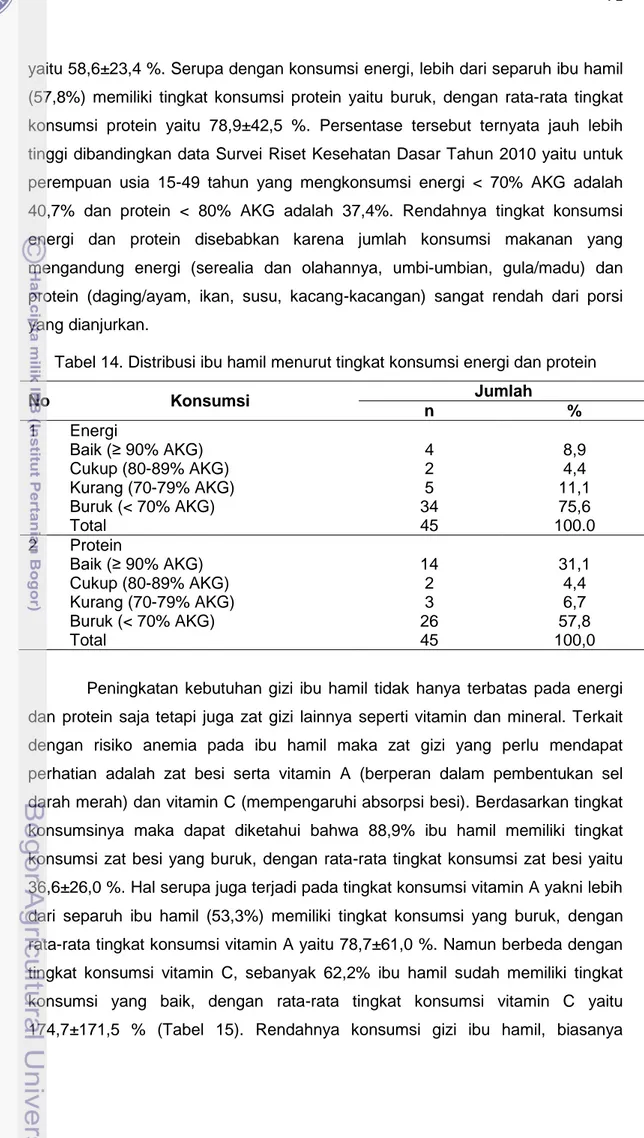

Masalah yang sering terjadi dalam konsumsi pangan ibu hamil, antara lain ibu hamil tidak menyadari adanya peningkatan kebutuhan gizi selama masa kehamilan sehingga menimbulkan perilaku gizi salah. Dampaknya adalah ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dibandingkan dengan kebutuhan. Menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VIII (2004), peningkatan energi untuk ibu hamil adalah 180 kkal (trimester I) serta 300 kkal (Trimester II dan III), sedangkan peningkatan protein yaitu 17,0 g untuk kehamilan trimester I-III. Distribusi ibu hamil berdasarkan tingkat konsumsi energi dan protein disajikan pada Tabel 14, dimana diketahui bahwa sebagian besar ibu hamil (75,6%) memiliki tingkat konsumsi energi buruk, dengan rata-rata tingkat konsumsi energi

yaitu 58,6±23,4 %. Serupa dengan konsumsi energi, lebih dari separuh ibu hamil (57,8%) memiliki tingkat konsumsi protein yaitu buruk, dengan rata-rata tingkat konsumsi protein yaitu 78,9±42,5 %. Persentase tersebut ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan data Survei Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 yaitu untuk perempuan usia 15-49 tahun yang mengkonsumsi energi < 70% AKG adalah 40,7% dan protein < 80% AKG adalah 37,4%. Rendahnya tingkat konsumsi energi dan protein disebabkan karena jumlah konsumsi makanan yang mengandung energi (serealia dan olahannya, umbi-umbian, gula/madu) dan protein (daging/ayam, ikan, susu, kacang-kacangan) sangat rendah dari porsi yang dianjurkan.

Tabel 14. Distribusi ibu hamil menurut tingkat konsumsi energi dan protein

No Konsumsi Jumlah n % 1 Energi a. Baik (≥ 90% AKG) b. Cukup (80-89% AKG) c. Kurang (70-79% AKG) d. Buruk (< 70% AKG) 4 2 5 34 8,9 4,4 11,1 75,6 Total 45 100.0 2 Protein a. Baik (≥ 90% AKG) b. Cukup (80-89% AKG) c. Kurang (70-79% AKG) d. Buruk (< 70% AKG) 14 2 3 26 31,1 4,4 6,7 57,8 Total 45 100,0

Peningkatan kebutuhan gizi ibu hamil tidak hanya terbatas pada energi dan protein saja tetapi juga zat gizi lainnya seperti vitamin dan mineral. Terkait dengan risiko anemia pada ibu hamil maka zat gizi yang perlu mendapat perhatian adalah zat besi serta vitamin A (berperan dalam pembentukan sel darah merah) dan vitamin C (mempengaruhi absorpsi besi). Berdasarkan tingkat konsumsinya maka dapat diketahui bahwa 88,9% ibu hamil memiliki tingkat konsumsi zat besi yang buruk, dengan rata-rata tingkat konsumsi zat besi yaitu 36,6±26,0 %. Hal serupa juga terjadi pada tingkat konsumsi vitamin A yakni lebih dari separuh ibu hamil (53,3%) memiliki tingkat konsumsi yang buruk, dengan rata-rata tingkat konsumsi vitamin A yaitu 78,7±61,0 %. Namun berbeda dengan tingkat konsumsi vitamin C, sebanyak 62,2% ibu hamil sudah memiliki tingkat konsumsi yang baik, dengan rata-rata tingkat konsumsi vitamin C yaitu 174,7±171,5 % (Tabel 15). Rendahnya konsumsi gizi ibu hamil, biasanya

disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan gizi yang tidak disadari sedangkan konsumsinya tidak berubah atau adanya perubahan fisiologis sehingga ibu tidak bisa mengkonsumsi makanan seperti mual, muntah, dan sebagainya. Oleh karena itu, ibu hamil tetap disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah, dan susu, tetapi harus diperhatikan penambahan gizi yang diperlukan, yait penambahan porsi untuk ibu hamil. Apabila ibu hamil tidak dapat mengkonsumsi karena hal yang terkait dengan fungsi pencernaan maka dapat mengkonsumsi makanan dengan porsi kecil tetapi sering.

Tabel 15. Distribusi ibu hamil menurut tingkat konsumsi zat besi, vitamin A, dan vitamin C No Konsumsi Jumlah n % 1 Zat Besi e. Baik (≥ 90% AKG) f. Cukup (80-89% AKG) g. Kurang (70-79% AKG) h. Buruk (< 70% AKG) 1 1 3 40 2,2 2,2 6,7 88,9 Total 45 100.0 2 Vitamin A i. Baik (≥ 90% AKG) j. Cukup (80-89% AKG) k. Kurang (70-79% AKG) e. Buruk (< 70% AKG) 17 2 2 24 37,8 4,4 4,4 53,3 Total 45 100,0 3 Vitamin C l. Baik (≥ 90% AKG) m. Cukup (80-89% AKG) n. Kurang (70-79% AKG) f. Buruk (< 70% AKG) 30 1 5 9 66,7 2,2 11,1 20,0 Total 45 100.0

Pada penelitian ini, sebanyak 82,2% ibu hamil (37 orang) mengkonsumsi TTD dari pemerintah, sedangkan empat orang lainnya (8,8%) mengkonsumsi suplemen zat besi komersial. Berdasarkan perhitungan asupan zat besi, diketahui bahwa rata-rata konsumsi zat besi dari pangan adalah 20,5±14,5 mg. Namun, setelah ditambah dengan suplemen besi, baik itu TTD maupun suplemen zat besi komersial maka rata-rata konsumsi zat besi menjadi 78,2±20,3 mg (kebutuhan zat besi ibu hamil 35 mg). Hal tersebut berarti bahwa suplemen besi, baik TTD maupun suplemen besi komersial mampu menambah asupan dan memenuhi kebutuhan zat besi ibu selama kehamilan.

Fasilitas Kesehatan

Pada penelitian ini, lokasi pemeriksaan kesehatan ibu hamil tersebar pada beberapa unit pelayanan kesehatan seperti rumah sakit/rumah bersalin, dinas kesehatan kota, bidan, puskesmas, dan posyandu. Gambaran mengenai distribusi menurut lokasi pemeriksaan kesehatan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Distribusi ibu hamil menurut lokasi pemeriksaan kesehatan Pada Gambar tersebut diketahui bahwa sebanyak 53,0% ibu hamil melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan 34,0% ibu hamil melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu. Puskesmas menjadi lokasi paling banyak dikunjungi oleh ibu hamil dengan alasan lokasi yang tidak terlalu jauh/dekat, fasilitas pemeriksaan dasar lengkap, dan biayanya terjangkau. Berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan di berbagai unit pelayanan dapat dilihat pada Tabel 16.

Berdasarkan Tabel 16, terlihat bahwa seluruh unit pelayanan kesehatan sudah dapat dikatakan memiliki fasilitas kesehatan yang baik karena menyediakan fasilitas pelayanan dasar (5T), kecuali pemberian TTD. Hal tersebut dikarenakan TTD merupakan program dinas kesehatan untuk mengatasi anemia pada ibu hamil, meskipun demikian unit pelayanan kesehatan yang tidak di bawah naungan dinas kesehatan (RS/RB dan Bidan) biasanya tetap memberikan obat tambah darah komersial yang biasanya dapat diperoleh di apotek berdasarkan resep. Selain itu, data tersebut menginformasikan bahwa pemeriksaan USG hanya terdapat pada unit pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas tersebut dan tenaga ahli yang mendukung seperti rumah sakit dan puskesmas tanah sareal. Begitupun dengan pemeriksaan Hb yang hanya terdapat pada rumah sakit atau rumah bersalin, dan seluruh puskesmas

0 10 20 30 Bidan DKK Posyandu Puskesmas RS/RB Puskesmas Tn. Sareal org

sehingga ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di posyandu akan dirujuk pada puskesmas yang menaungi posyandu tersebut jika akan melalukan pemeriksaan Hb atau tes laboratorium lainnya.

Tabel 16. Jenis pemeriksaan kesehatan pada berbagai unit pelayanan kesehatan No Jenis Pemeriksaan RS/RB Bidan Puskesmas Tanah Sareal Puskesmas Lain Posyandu 1 Pengukuran BB* √ √ √ √ √ 2 Pengukuran TB √ √ √ √ √ 3 Pengukuran tekanan darah* √ √ √ √ √ 4 Pengukuran tinggi fundus* √ √ √ √ √ 5 Pengukuran LILA √ √ √ √ √ 6 Pemberian TTD* - - √ √ √ 7 Imunisasi TT* √ √ √ √ √ 8 Pengukuran Hb √ - √ √ - 9 Pemeriksaan USG √ - √ - - 10 Konsultasi pra persalinan √ √ √ √ √ 11 Konsultasi pascapersalinan √ √ √ √ √

Ket: *jenis pemeriksaan dasar (5T)

Berdasarkan wawancara diketahui pula bahwa untuk pemeriksaan dasar seperti pengukuran tinggi badan dan LILA tidak dilakukan secara rutin setiap kunjungan pemeriksaan kesehatan. Pengukuran tinggi badan dan LILA biasa dilakukan pada awal pemeriksaan untuk mengetahui kondisi awal ibu hamil sebelum ada perkembangan yang disebabkan oleh janin. Selanjutnya, pengukuran akan dilanjutan tergantung kasus yang dialami oleh ibu hamil, jika ibu hamil sehat pengukuran tersebut tidak akan dilakukan lagi. Meskipun tinggi badan ibu hamil tidak akan bertambah karena kehamilan, tetapi pengukuran LILA sebaiknya perlu tetap dilakukan untuk monitoring status gizi ibu hamil terutama terkait dengan KEK. Menurut Depkes (2007), prevalensi KEK yang masih tinggi dan kebutuhan gizi ibu hamil yang semakin meningkat selama kehamilan hendaknya dapat dijadikan dasar mengapa pengukuran LILA selama kehamilan menjadi begitu penting.

Selai itu, konsultasi kesehatan ibu hamil baik persalinan maupun pasca persalinan sudah diterapkan pada berbagai unit pelayanan kesehatan, hanya saja masih berorientasi pada kasus per kasus yang dialami oleh ibu hamil selama kunjungan. Jika ibu hamil dinyatakan sehat maka konsultasi kesehatan,

khususnya mengenai konsumsi pangan masih jarang dilakukan. Pada umumnya, konsultasi pra persalinan yang diberikan yakni seputar kondisi kesehatan janin dan perencanaan persalinan. Sedangkan, sebagian besar ibu hamil (71,1%) justru mengaku tidak pernah melakukan konsultasi pasca persalinan, padahal konsultasi tersebut dirasa penting terkait dengan asuhan pada bayi lahir dan perencanaan KB. Disamping itu, Depkes (2009) menyatakan bahwa konsultasi kesehatan (pra persalinan dan pasca persalinan) merupakan bagian kegiatan pemeriksaan kesehatan 10T bagi ibu hamil.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa seluruh unit pelayanan kesehatan sudah dapat memenuhi pelayanan dasar 5T. Namun untuk kegiatan pelayanan 10 T, unit pelayanan yang mampu melaksanakannya yaitu Puskesmas Tanah Sareal. Puskesmas tersebut mampu melaksanakan kegiatan pemeriksaan kehamilan 10T karena termasuk jenis Rumah Sakit Mmum Tipe C. Menurut Sanjoyo (2009) Rumah Sakit Umum Tipe C, yaitu rumah sakit yang memberikan layanan medis spesialistik yang terbatas, seperti penyakit dalam, bedah, serta kebidanan dan anak. Tenaga pelayanan dan fasilitas kesehatan merupakan komponen baku penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tetapi hingga saat ini diilai belum siap dan layak untuk memberikan standar pelayanan yang ditetapkan sehingga untuk menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan terampil dan kualitas infrastruktur pada fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan pustu, dan posyandu), koordinasi dengan unsur terkait (Depkes, Organisasi Jaringan Pelatihan Klinik) untuk mengetahui kompetensi petugas kesehatan dan teknis fasilitas kesehatan, pembiayaan mutu pelayanan kesehatan, standar operasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta jaminan kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin (Depkes 2008).

Sebuah penelitian yang mengkaji kualitas pelayanan kesehatan, dimana pengukuran dilakukan terhadap fasilitas kesehatan yang meliputi 7T (penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran LILA, pengukuran tekanan darah, memiksa tinggi fundus uteri, pemberian TTD, dan imunisasi TT) melaporkan hasil bahwa ibu yang memiliki kualitas pelayanan kesehatan yang kurang baik akan memiliki peluang melahirkan bayi BBLR sebesar 5,85 kali (OR = 5,85; 95% CI: 1,91-17,80) (Sistiarani 2008) .

Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil

Pemeriksaan Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan meliputi frekuensi kunjungan dan kelengkapan pemeriksaan kesehatan (Tabel 17). Berdasarkan tabel, sebagian besar ibu hamil (86,7%) melakukan pemeriksaan kesehatan ≥ 4 kali. Hal tersebut berarti sebagian besar ibu hamil memiliki frekuensi pemeriksaan lengkap yang meliputi K1-K4. Presentasi ibu hamil yang melakukan pemeriksakan kesehatan pertama kali pada trimester I yaitu 88,9%, sisanya (11,1%) melakukan pemeriksaan kesehatan pertama kali pada trimester II. Disamping itu, diketahui pula bahwa terdapat 2,2% ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan pada trimester III.

Kelengkapan pemeriksaan kesehatan dikatakan lengkap apabila setidaknya telah melakukan 5 jenis pemeriksaan dasar seperti pengukuran BB, tekanan darah, dan tinggi fundus, serta pemberian TTD dan imunisasi TT. Berdasarkan kelengkapannya maka dapat diketahui bahwa sebanyak 95,6% ibu hamil telah melakukan pemeriksaan kesehatan dengan lengkap (Tabel 17). Kualitas pemeriksaan kesehatan ibu hamil merupakan penjumlahan dari skor frekuensi dan kelengkapan pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan dalam kategori kualitas pemeriksaan baik dan tidak baik. Persentase ibu hamil yang mendapatkan kualitas pemeriksaan kesehatan baik yaitu 95,6%.

Tabel 17. Distibusi ibu hamil menurut frekuensi dan kelengkapan pemeriksaan kesehatan

No Pemeriksaan Kesehatan Jumlah

n % 1 Frekuensi pemeriksaan a. 1-3 kali b. ≥ 4 kali 6 39 13,3 86,7 Total 45 100.0 2 Kelengkapan pemeriksaan a. Tidak lengkap b. Lengkap 2 43 4,4 95,6 Total 45 100,0 3 Kualitas pemeriksan a. Tidak baik b. Baik 2 43 4,4 95,6 Total 45 100,0

Distribusi ibu hamil menurut jenis pemeriksaan kesehatan yang diperoleh ibu hamil berdasarkan 10 T disajikan pada Tabel 18. Data pada tabel tersebut menunjukan bahwa jenis pemeriksaan dasar yang mencakup 5T telah diperoleh sebagian besar ibu hamil dengan frekuensi ≥ 4 kali, dengan persentasi yaitu pengukuran BB (97,8%), tekanan darah (97,8%), tinggi fundus (91,1%), pemberian TTD (93,3%); dan imunisasi TT (84,4%). Namun, dapat diketahui pula bahwa untuk jenis pemeriksaan lainnya seperti pengukuran tinggi badan (53,3%), LILA (75,6%), dan konsultasi persalinan (31,1%), lebih banyak ibu hamil yang melakukan pemeriksaan tersebut 1-3 kali. Bahkan, untuk jenis pemeriksaan Hb (51,1%), USG (64,4%) , dan konsultasi pasca persalinan (71,1%), lebih banyak ibu hamil tidak pernah mendapatkan pemeriksaan tersebut.

Fasilitas untuk pengukuran tinggi badan dan LILA terdapat di seluruh unit pelayanan kesehatan, tetapi pelaksanaanya biasanya hanya di lakukan di awal pemeriksaan untuk mengetahui status KEK pada ibu hamil. Hal tersebut yang mengakibatkan ibu hamil hanya memperoleh pemeriksaan tinggi badan dan LILA 1 kali selama kehamilan. Sedangkan untuk pemeriksaan USG dan Hb hanya bisa dilukan pada unit-unit pelayanan tertentu, dimana terdapat fasilitas tersebut. Pemeriksaan USG hanya dapat dilakukan di rumah sakit/rumah bersalin dan dinas kesehatan kota. Sedangkan, pemeriksaan Hb hanya bisa dilakukan di rumah sakit/rumah bersalin, dinas kesehatan kota, dan puskesmas.

Konsultasi kesehatan, baik itu konsultasi persalinan maupun pasca persalinan juga masih rendah karena biasanya konsultasi dilakukan jika memang ada kasus-kasus tertentu berkaitan dengan hasil pemeriksaan kesehatan seperti anemia, hipertensi, dan sebagainya. Konsultasi persalinan yang dilakukan meliputi tanda-tanda persalinan, kondisi kesehatan ibu dan janin, letak janin, tenaga penolong persalinan, serta lokasi yang akan dipilih untuk bersalin, Konsultasi pasca persalinan juga bisa dilakukan pada saat kehamilan, biasanya pada kehamilan trimester 3 atau menjelang persalinan. Namun, konsultasi persalinan yang meliputi ASI eksklusif, KB, dan perawatan bayi biasanya dilakukan setelah proses persalinan.

Tabel 18. Distribusi ibu hamil menurut jenis pemeriksaan kesehatan

No Jenis Pemeriksaan Kesehatan Jumlah

n % 1 Pengukuran BB* a. Tidak pernah b. 1-3 kali c. ≥ 4 kali 0 1 44 0,0 2,2 97,8 Total 45 100.0 2 Pengukuran TB a. Tidak pernah b. 1-3 kali c. ≥ 4 kali 19 24 2 42,3 53,3 4,4 Total 45 100,0

3 Pengukuran tekanan darah* a. Tidak pernah b. 1-3 kali c. ≥ 4 kali 0 1 44 0,0 2,2 97,8 Total 45 100.0

4 Pengukuran tinggi fundus* a. Tidak pernah b. 1-3 kali c. ≥ 4 kali 1 3 41 2,2 6,7 91,1 Total 45 100.0 5 Pengukuran LILA a. Tidak pernah b. 1-3 kali c. ≥ 4 kali 8 34 3 17,7 75,6 6,7 Total 45 100,0 6 Pemberian TTD* a. Tidak pernah b. 1-3 kali c. ≥ 4 kali 0 3 42 0,0 6,7 93,3 Total 45 100,0 7 Imunisasi TT* a. Tidak pernah b. 1 kali c. 2 kali 3 4 38 6,7 8,9 84,4 Total 45 100,0 8 Pengukuran Hb a. Tidak pernah b. 1-3 kali c. ≥ 4 kali 23 22 0 51,1 48,9 0,0 Total 45 100,0 9 Pemeriksaan USG a. Tidak pernah b. 1-3 kali c. ≥ 4 kali 29 16 0 64,4 35,6 0,0 Total 45 100,0

Tabel 18. (Lanjutan)

No Jenis Pemeriksaan Kesehatan Jumlah

n % 10 Konsultasi persalinan a. Tidak pernah b. 1-3 kali c. ≥ 4 kali 12 14 19 26,7 31,1 42,2 Total 45 100,0 11 Konsultasi pascapersalinan a. Tidak pernah b. 1-3 kali c. ≥ 4 kali 32 12 1 71,1 26,7 2,2 Total 45 100,0

Ket: *jenis pemeriksaan dasar (5T)

Tablet Tambah Darah atau TTD merupakan salah satu strategi untuk penanggulangan masalah anemia yang telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui pelaksanaan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care. Fatmah (2008) mengungkapkan banyak faktor yang mendukung kepatuhan konsumsi TTD, diantaranya sulit mengingat aturan minum setiap hari (lupa) dan efek samping yang tidak nyaman dari konsumsi TTD seperti sembelit dan gangguan lambung. Distribusi ibu hamil menurut kepatuhan konsumsi disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Distribusi ibu hamil menurut konsumsi TTD

No Konsumsi TTD Jumlah n % 1 Mendapatkan TTD a. Tidak b. Ya 4 41 8,9 91,1 Total 45 100.0 3 Konsumsi TTD a. Tidak baik b. Baik 9 36 20,0 80,0 Total 45 100,0

2 Alasan tidak konsumsi a. Konsumsi bukan TTD b. Mual

c. Tidak dapat menelan

4 3 1 50,0 37,5 12,5 Total 8* 100,0

Ket: *total ibu hamil yang tidak mengkonsumsi TTD

Pada tabel tersebut, diketahui bahwa hampir seluruh ibu hamil mendapatkan TTD (91,1%), namun hanya 80% ibu hamil mengkonsumsi TTD dengan lama ≥ 90 hari, dengan frekuensi 1 kali/hari. Sedangkan, dari seluruh ibu hamil yang tidak mengkonsumsi TTD (8 orang) memiliki berbagai alasan untuk tidak mengkonsumsi seperti 50,0% menyatakan bahwa tidak menerima TTD

melainkan suplemen tambah darah komersial (sakatonik, famabion, ferro-plex, dan multivitamin), sebanyak 37,5% menyatakan mual setelah konsumsi TTD, dan 12,5% menyatakan tidak dapat menelan TTD.

Menurut Mather (2006), persepsi merupakan gambaran penilaian konsumen terhadap atribut produk (atribut fisik dan konsumsi produk). Tingkat persepsi terbagi menjadi dua kategori yaitu baik (45 < skor ≤ 75) dan tidak baik (15 ≤ skor ≤ 45). Lebih dari separuh ibu hamil (55,6%) memiliki persepsi yang baik terhadap TTD. Rata-rata skor yang diperoleh adalah 51,6±3,71, dengan skor maksimum adalah 60 dan skor minimum adalah 44. Hal tersebut berarti bahwa TTD dapat diterima oleh ibu hamil, baik dari segi atribut fisik maupun atribut konsumsinya.

Skor persepsi ibu hamil terhadap masing-masing atribut fisik TTD seperti kemasan, bentuk, ukuran, aroma, dan rasa disajikan pada Tabel 20, dimana diketahui bahwa skor tertinggi atribut fisik yang disukai adalah ukuran. Ukuran TTD yang kecil menjadikan TTD lebih mudah dikonsumsi dan lebih mudah ditelan. Berdasarkan nilai median dapat diketahui bahwa rata-rata ibu hamil memberikan persepsi cukup suka terhadap kemasan, bentuk, ukuran, dan rasa TTD. Namun, rata-rata ibu hamil memberikan persepsi tidak suka terhadap aroma TTD. Menurut hasil wawancara, dikatahui bahwa rata-ata ibu hamil kurang menyukai aroma dan rasa TTD, meskipun hasil persepsi menunjukan bahwa ibu hamil cukup menyukai rasa TTD, tetapi biasanya mereka langsung menelan TTD tanpa mempedulikan rasa besi yang terlalu kuat.

Tabel 20. Distribusi persepsi ibu hamil menurut atribut fisik TTD

No Atribut Fisik Skor Total Median

1 2 3 4 5 1. Kemasan 0 12 26 7 0 130 3,0 2. Bentuk 1 12 22 10 0 131 3,0 3. Ukuran 1 3 35 6 0 136 3,0 4. Aroma 4 20 17 4 0 111 2,0 5. Rasa 3 10 25 7 0 126 3,0

Ket: 1. Sangat tidak suka 3. Cukup suka 5. Sangat suka 2. Tidak suka 4. Suka

Skor persepsi ibu hamil terhadap atribut konsumsi TTD dapat dilihat pada Tabel 21, dimana skor tertinggi menunjukan bahwa ibu hamil percaya bahwa TTD akan memberikan efek yang baik, jika dikonsumsi secara teratur. Berdasarkan nilai median maka dapat diketahui bahwa rata-rata ibu hamil memberikan persepsi setuju terhadap seluruh atribut konsumsi TTD. Hal tersebut

dapat diartikan bahwa rata-rata ibu hamil mempercayai bahwa TTD baik dikonsumsi sebagai asupan zat besi tambahan yang baik bagi kesehatan ibu dan janin, serta bila dikonsumsi secara teratur tidak akan menimbulkan efek samping seperti mual dan susah buang air besar.

Tabel 21. Distribusi persepsi ibu hamil menurut atribut konsumsi TTD

No Atribut Konsumsi Skor Total Median

1 2 3 4 5

1. Konsumsi pangan sehari-hari

tidak cukup memenuhi zat besi 5 0 12 28 0 153 4,0 2. TTD dikonsumsi untuk tambahan

asupan zat besi 3 0 1 41 0 170 4,0

3. TTD diminum setelah makan 0 0 18 27 0 162 4,0

4. TTD untuk pencegahan 1 0 2 42 0 175 4,0

5. Konsumsi TTD secara sukarela 0 0 13 32 0 167 4,0

6. TTD baik untuk janin 1 0 0 44 0 177 4,0

7. TTD dikonsumsi sejak awal

kehamilan 1 0 8 36 0 169 4,0

8. TTD memberikan efek baik jika

dikonsumsi teratur 0 0 0 45 0 180 4,0

9. Konsumsi TTD teratur tidak akan

menyebabkan sembelit 1 0 5 39 0 172 4,0

10. Konsumsi TTD teratur tidak akan menyebabkan mual/pusing dan muntah

0 1 15 29 0 163 4,0

Ket: 1. Tidak tahu 3. Tidak setuju 5. Sangat setuju 2. Sangat tidak setuju 4. Setuju

Perawatan Individu

Perawatan kesehatan ibu hamil merupakan perawatan kehamilan individu yaitu kegiatan pemeliharaan kesehatan selama kehamilan melalui perawatan diri dan kesadaran untuk memeriksakan kehamilan. Pemeliharaan kesehatan ini bertujuan untuk mempersiapkan kondisi ibu hamil sehingga dapat melalui proses persalinan dengan selamat dan mampu melahirkan bayi yang sehat dengan berat badan yang cukup.

Perawatan kehamilan individu dikatakan baik apabila selama periode kehamilan, ibu hamil melakukan minimal 3 kegiatan perawatan yang dianjurkan seperti merawat payudara serta konsumsi suplemen dan susu ibu hamil. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa lebih dari separuh ibu hamil (66,7%) memiliki perawatan individu yang baik dan rata-rata ibu hamil melakukan 3 perawatan selama kehamilan yang tersebar menurut jenis perawatan (Tabel 22). Pada tabel

tersebut diketahui bahwa hampir seluruh ibu hamil mengkonsumsi suplemen (95,5%) dan melakukan perawatan payudara (91,1%) selama kehamilan.

Tabel 22. Distribusi ibu hamil menurut jenis perawatan individu

No Perawatan kehamilan n %

1. Konsumsi suplemen 43 95,5

2. Perawatan payudara 41 91,1

3. Konsumsi air kelapa 16 35,5

4. Konsumsi susu ibu hamil 39 20,0

5. Konsumsi jamu 7 15,5

6. Senam hamil 5 11,1

7. Konsumsi telur menjelang kelahiran 5 11,1

8. Konsumsi bubur kacang hijau 1 2,2

Status Gizi Ibu Hamil

Status gizi ibu hamil yang diukur dalam penelitian ini meliputi status KEK dan status besi (Hb dan serum feritin). Ibu hamil dinyatakan menderita KEK, jika LILA < 23,5 cm, sedangkan dinyatakan menderita anemia jika Hb < 110 g/L dan defisiensi besi, jika serum feritin < 20 µg/L. Sebagian besar ibu hamil (77,8%) mempunyai LILA ≥ 23,5 cm (25,8±3,4 cm). Hal tersebut berarti 22,2% ibu hamil menderita KEK, dimana angka tersebut ternyata masih lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi KEK nasional yaitu 13,6% (Depkes 2010a). Selain itu, diketahui pula bahwa sebanyak 22,2% menderita anemia dan 37,8% mengalami defisiensi besi.

Tabel 23. Hubungan status KEK dengan anemia

Kurang Energi Kronis

Anemia

Anemia Tidak Anemia Total

n % n % n %

Kurang Energi Kronis a. KEK b. Tidak KEK Total 5 5 10 50,0 14,3 22,2 5 30 35 50,0 85,7 77,8 10 35 45 100,0 100,0 100,0

Pada Tabel 23, diketahui bahwa sebagian besar ibu hamil (85,7%) tidak menderita KEK dan tidak anemia, hanya terdapat lima orang (50,0%) ibu hamil yang menderita KEK dan anemia dari seluruh ibu hamil yang KEK. Sementara itu, Tabel 24 menunjukan bahwa lebih dari separuh ibu hamil (60,0%) tidak menderita KEK dan tidak defisiensi besi, hanya terdapat tiga orang (30,0) ibu hamil yang menderita KEK dan defisiensi besi dari seluruh ibu hamil yang KEK.

Hasil uji Chi-Square (X²) menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara KEK dan status besi, baik anemia maupun defisiensi besi (p > 0,05).

Tabel 24. Hubungan status KEK dengan defisiensi besi

Kurang Energi Kronis

Defisiensi Besi

Defisiensi Tidak Defisiensi Total

n % n % n %

Kurang Energi Kronis a. KEK b. Tidak KEK Total 3 14 17 30,0 40,0 22,2 7 21 28 70,0 60,0 77,8 10 35 45 100,0 100,0 100,0

Pada Tabel 25, diketahui bahwa dari seluruh ibu hamil yang defisiensi besi, hanya 23,5% yang menderita anemia, sedangkan sebagian besar ibu hamil (78,6%) tidak menderita defisiensi besi dan tidak anemia. Hasl uji Chi-Square (X²) menunjukan tidak ada hubungan yang signifikan antara defisiensi besi dan anemia (p > 0,05). Menurut Lubis (2003), ibu hamil yang menderita KEK dan anemia mempunyai risiko kesakitan lebih besar dibandingkan ibu hamil normal, sehingga mempunyai risiko yang lebih besar untuk melahirkan bayi dengan BBLR, kematian saat persalinan, dan mudah mengalami gangguan kesehatan.

Tabel 25. Hubungan anemia dengan defisiensi besi

Defisiensi Besi

Anemia

Anemia Tidak Anemia Total

n % n % n % Defisiensi besi a. Defisiensi b. Tidak defisiensi Total 4 6 17 23,5 21,4 37,8 13 22 28 76,5 78,6 62,2 17 28 45 100,0 100,0 100,0

Terkait dengan defisiensi besi pada ibu hamil, Fatmah (2008) menyatakan bahwa defisiensi besi yang ditandai dengan rendahnya konsentrasi hemoglobin atau hematokrit nilai ambang batas (referensi) akibat kurangnya produksi sel darah merah dapat menyebabkan efek kematian, hasil kelahiran, kemampuan, dan kapasitas kerja. Lebih lanjut diungkapkan pula sebuah penelitian di Manado yang memperoleh hasil bahwa adanya korelasi yang signifikan yaitu ibu hamil yang mengalami defisiensi besi (serum feritin < 20 µg/L) cenderung melahirkan bayi dengan BBLR.

Pada penelitian ini, persentase tertinggi ibu hamil tidak menderita defisiensi besi diduga disebabkan efek konsumsi suplemen zat besi. Sebuah studi mengenai suplementasi selama kehamilan mengungkapkan nilai

penyerapan zat besi dalam siklus penuh kehamilan normal dapat dibagi menjadi nilai tetap dan nilai variabel. Nilai tetap meliputi basal losses tubuh sekitar 200 mg, deposisi janin 290 mg, dan 25 mg plasenta. Sedangkan, nilai variabel adalah ekspansi masa sel darah merah. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa wanita yang memiliki hemoglobin normal memerlukan 500 mg besi untuk memenuhi nilai penyerapan tersebut dan 1,04 mg tambahan zat besi untuk siklus penuh kehamilan. Jika hanya 20% zat besi yang diserap, hampir 30 mg zat besi diperlukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jumlah tersebut tidak bisa tercukupi hanya dari makanan saja sehingga suplementasi besi dibutuhkan (Tam dan Lao 2002). Senada dengan hal itu, Cogswell et al (2003) dalam penelitiannya yang menganalisis efek pemberian suplementasi besi terhadap hasil kehamilan memperoleh hasil bahwa wanita yang menerima suplementasi Fe melahirkan bayi yang lebih berat dibandingkan wanita dalam kelompok plasebo serta kecil kemungkinan untuk melahirkan dengan berat bayi lahir rendah. Risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah antara wanita di kelompok suplemen zat besi sebesar 0,24 dibandingkan dengan bayi yang lahir dari wanita pada kelompok placebo (OR = 0,24; 95% CI: 0,08-0,68).

Berat dan Panjang Bayi Lahir

Berat saat bayi lahir merupakan prediktor kuat pertumbuhan dan kelangsungan hidup bayi. Dari total 43 bayi lahir diketahui bahwa 65,1% bayi berjenis kelamin laki-laki dan 34,9% bayi berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 51,2% memiliki bayi lahir dengan berat 2500-3000 g dan hanya 2,3% bayi yang memiliki berat lahir < 2500 g. Berat bayi maksimum adalah 3500 g dan berat bayi minimum 2250 g, serta rata-rata berat bayi 3035±304,5 g. Selain itu, diketahui bahwa lebih dari separuh ibu hamil (69,8%) memiliki panjang bayi normal. Pada penelitian ini panjang bayi normal saat lahir yaitu 48-52 cm (Depkes 2010b), sedangkan menurut software WHO anthro panjang bayi pada 0 bulan berkisar antara 45-46,5 cm. Panjang bayi maksimum adalah 51 cm dan minimum adalah 40 cm, dengan rata-rata 48±2,2 cm. Pada Tabel 26, diketahui bahwa sebanyak 71,4% ibu hamil melahirkan bayi dengan berat dan panjang normal, hanya sebagian kecil (28,6%) ibu hamil yang melahirkan bayi dengan berat normal dan pendek. Berdasakan uji Chi-Square (X²), diketahui bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara berat bayi dan panjang bayi lahir (p > 0,05).

Tabel 26. Hubungan berat badan dan panjang bayi lahir

Berat Bayi Lahir (g)

Panjang Bayi Lahir (cm)

Pendek Normal Total

n % n % n % a. BBLR b. Normal Total 0 12 12 0,0 28,6 27,9 1 30 31 100,0 71,4 72,1 1 42 43 100,0 100,0 100,0 Ket: *jumlah total bayi yang dilahirkan (2 orang mengalami keguguran)

Status gizi ibu hamil dapat bermanifestasi dengan kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan. Menurut McMillan (1985), salah satu akibat kekurangan gizi sebelum dan selama kehamilan adalah berat bayi lahir rendah (BBLR). Berdasarkan Tabel 27, persentasi tertinggi ibu hamil (96,6%) tidak menderita KEK dan melahirkan bayi dengan berat normal, hanya 3,1% ibu hamil yang tidak menderita KEK tetapi melahirkan bayi BBLR. Selain itu, dapat dilihat pula bahwa persentase tertinggi ibu hamil (96,9% dan 96,3%) tidak menderita anemia dan defisiensi besi, serta melahirkan bayi dengan berat normal.

Menurut data Tabel 27, diketahui bahwa ternyata berat lahir bayi yang rendah justru terjadi pada ibu yang tidak menderita KEK serta tidak menderita anemia dan defisiensi besi. Hasil uji Chi-Square (X²), menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara status gizi ibu hamil dengan berat bayi lahir (p > 0,05). Hal tersebut diduga disebabkan proses kehamilan kembar. Berat bayi lahir yang rendah tersebut terjadi karena pertumbuhan janin terhambat. Cuningham et al. (1999) menyatakan bahwa sebagian besar bayi di negara maju memiliki berat lahir rendah karena prematuritas, sedangkan di negara berkembang kejadian berat bayi lahir rendah disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan intrauterine. Terhambatnya pertumbuhan intrauterine atau yang lebih dikenal dengan Pertumbuhan Janin Terhambat/PJT dapat disebabkan oleh hipertensi, perdarahan, penyakit jantung, diabetes, maupun kehamilan multiple. Lebih lanjut diungkapkan bahwa PJT lebih sering terjadi pada kehamilan kembar karena terjadi kematangan dini dan tanda-tanda hialik menunjukan tanda matur. Beberapa studi menunjukkan bahwa kehamilan kembar lebih matur parunya dibanding dengan kehamilan tunggal pada usia gestasi yang sama, demikian juga maturitas plasenta dan fungsi neurologiknya sehingga panjang usia gestasinya lebih pendek dibandingkan pada kehamilan tunggal.

Tabel 27. Hubungan status gizi ibu hamil dengan berat bayi lahir

Status Gizi Ibu

Berat Bayi Lahir (cm)

Total BBLR Normal n % n % n % Status KEK a. KEK b. Tidak KEK Total 0 1 1 0,0 3,1 2,3 10 32 42 100,0 96,9 97,7 10 33 43 100,0 100,0 100,0 Status Anemia (Hb) a. Anemia b. Tidak anemia Total 0 1 1 0,0 3,1 2,3 10 32 42 100,0 96,9 97,7 10 33 43 100,0 100,0 100,0 Defisiensi besi (Serum Feritin)

a. Defisiensi besi b. Tidak defisiensi besi Total 0 1 1 0,0 3,7 2,3 16 26 42 100,0 96,3 97,7 16 27 43 100,0 100,0 100,0

Disamping berat bayi lahir, hasil kelahiran juga dapat dilihat dari panjang bayi lahir. Hubungan antara status gizi ibu hamil dengan panjang bayi lahir dapat diilihat pada Tabel 28. Berdasarkan tabel, diketahui persentase tertinggi ibu hamil yang tidak menderita KEK dan tidak defisiensi besi melahirkan bayi dengan panjang normal. Hasil uji Chi-Square (X²) menunjukan tidak ada hubungan signifikan antara status gizi ibu hamil dengan panjang bayi lahir (p > 0,05). Meskipun demikian, angka kelahiran dengan panjang bayi < 48 cm (stunted) cukup tinggi yaitu berkisar antara 24,2-33,3% pada ibu yang tidak menderita KEK dan tidak defisiensi besi. Persentase tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan dengan persentase stunted menurut Survei Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 yakni 20,5% (pendek) dan 15,1% (sangat pendek), yang jika tidak ditanggulangi maka akan menyebabkan growth faltering atau kegagalan pertumbuhan linier sehingga bayi yang stunted akan menjadi dewasa stunted.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai growth faltering pada bayi di Indramayu, Jawa Barat diperoleh hasil bahwa growth faltering mulai terjadi pada usia dini (2 bulan). Temuan tersebut mendukung penelitian sebelumnya bahwa growth faltering terjadi pada usia 4-6 bulan kelahiran, dimana pada bayi yang normal pun jumlah yang mengalami growth faltering menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan, termasuk pola dan kualitas konsumsi pangan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa bayi normal membutuhkan asupan energi/gizi lebih besar sehingga asupan yang kurang cenderung menyebabkan growth faltering dengan derajat lebih besar (Kusharisupeni 2002).