BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. STROKE

II.1.1. Defenisi

Stroke adalah suatu episode disfungsi neurologi akut disebabkan oleh

iskemik atau perdarahan berlangsung 24 jam atau meninggal, tapi tidak

memiliki bukti yang cukup untuk diklasifikasikan (Sacco dkk, 2013).

Dimana iskemik adalah kurangnya aliran darah ke otak sehingga

mengganggu kebutuhan darah dan oksigen ke jaringan otak, sedangkan

haemoragik adalah keluarnya darah ke jaringan otak dan ekstravaskular di

dalam cranium (Sacco dkk, 2013).

Stroke haemoragik adalah disfungsi neurologis yang berkembang

dengan cepat yang disebabkan oleh perdarahan di parenkim otak atau

sistem ventrikel yang tidak disebabkan oleh trauma (Sacco dkk, 2013).

Stroke iskemik adalah tanda klinis disfungsi atau kerusakan jaringan

otak yang disebabkan kurangnya aliran darah ke otak sehingga mengganggu

II.1.2. Epidemiologi

Stroke adalah salah satu sindrom neurologi yang merupakan ancaman

terbesar menimbulkan kecatatan dalam kehidupan manusia. Di Amerika

Serikat, stroke menempati urutan ketiga penyebab kematian setelah penyakit

jantung dan kangker (Misbach, 2009).

Insiden stroke di Amerika Serikat diperkirakan lebih dari 700.000 orang

per tahun, dimana 20% dari insiden tersebut akan meninggal pada tahun

pertama. Diperkirakan jumlah ini akan meningkat menjadi 1 juta per tahun

pada tahun 2050. Insiden global stroke secara internasional tidak diketahui

(Sacco dkk, 2013).

World Health Organization (WHO) memperkirakan insidensi stroke ini akan meningkat dari 1,1 juta di tahun 2000 menjadi 1,5 juta jiwa pada tahun

2025, berdasarkan proyeksi populasi penduduk. Di Indonesia insiden stroke

sebesar 51,6/100.000 penduduk, dimana penderita laki-laki lebih banyak

daripada perempuan dan profil usia dibawah 41 tahun sebesar 11,8%, usia

45-64 tahun sebesar 54,2% dan usia lebih dari 65 tahun sebesar 33,5%

(Truelsen, 2006).

Secara umum, angka kematian stroke pada negara-negara Asia

kecuali Jepang dan Singapura lebih tinggi daripada di negara Barat, namun

ada baiknya menyebutkan bahwa Jepang memiliki mortalitas stroke yang

tertinggi di dunia pada tahun 1965. Hal ini cepat menurun 80 % selama

negara-negara Barat. Menariknya, tren kematian stroke di Cina dan Korea

Selatan sekarang menunjukkan karakteristik yang mirip dengan tren Jepang

yang diamati di masa lalu. Dimana negara-negara Asia Timur memiliki angka

kematian lebih tinggi pada stroke, tetapi kematian karena penyakit jantung

koroner lebih rendah dari negara-negara Barat. Negara-negara Asia lainnya

memiliki angka kematian yang lebih tinggi pada penyakit jantung koroner dan

stroke daripada negara-negara Asia Timur atau negara-negara Barat

( Sacco dkk, 2013).

Meskipun dapat mengenai semua usia, insiden stroke meningkat

dengan bertambahnya usia dan terjadi lebih banyak pada pria, dimana pada

tahun 2013 Rambe dkk. menyatakan bahwa usia rerata stroke adalah 59

tahun dengan rentan usia antara 20 tahun sampai dengan 95 tahun dan

jumlah subjek yang paling banyak ditemukan pada usia 40-59 tahun.

II.1.3. Klasifikasi Stroke

Dasar klasifikasi yang berbeda-beda diperlukan, sebab setiap jenis

stroke mempunyai cara pengobatan, pencegahan dan prognosa yang

berbeda, walaupun patogenesisnya sama (Misbach, 2009).

I. Berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya :

1. Stroke Iskemik

- Transient Ischemic Attack (TIA) - Thrombosis serebri

2. Stroke Haemoragik

- Perdarahan intraserebral

- Perdarahan subarachnoid

II. Berdasarkan stadium / pertimbangan waktu

1. Transient Ischemic Attack (TIA) 2. Stroke in evolution

3. Completed stroke

III. Berdasarkan jenis tipe pembuluh darah

1. Sistem Karotis

2. Sistem vetebrobasiler

IV. Klasifikasi Bamford untuk tipe infark yaitu

1. Partial Anterior Circulation Infarct (PACI) 2. Total Anterior Circulation Infarct (TACI) 3. Lacunar Infarct (LACI)

4. Posterior Circulation Infarct (POCI)

V. Klasifikasi stroke iskemik berdasarkan krteria kelompok peneliti

TOAST (Sjahrir, 2003)

a. Aterosklerosis Arteri Besar

Gejala klinik dan penemuan imejing otak yang signifikan

(>50%) stenosis atau oklusi arteri besar di otak atau cabang

arteri di korteks disebabkan oleh proses aterosklerosis.

adanya infrak di kortikal, serebellum, batang otak, atau

subkortikal yang berdiameter lebih dari 1,5 mm dan

potensinya berasal dari aterosklerosis arteri besar.

b. Kardioembolisme

Oklusi arteri disebabkan oleh embolus dari jantung. Sumber

embolus dari jantung terdiri dari :

1. Resiko tinggi

- Prostetik katub mekanik

- Mitral stenosis dengan atrial fibrilasi

- Fibrilasi atrial

- Atrial kiri / atrial appendage thrombus

- Sick sinus syndrome

- Miokard infark baru (< 4 minggu)

- Thrombus ventrikel kiri

- Kardiomiopati dilatasi

- Segmen ventricular kiri akinetik

- Infeksi endokarditis

2. Risiko sedang

- Prolaps katub mitral

- Kalsifikasi annulus mitral

- Mitral stenosis tanpa fibrilasi atrial

- Paten foramen ovale

- Atrial flutter

- Lone atrial fibrillation

- Katub kardiak bioprostetik

- Trombotik endokarditis non bacterial

- Gagal jantung kongestif

- Segmen ventrikuler kiri hipokinetik

- Miokard infark (> 4 minggu, < 6 bulan)

c. Oklusi Arteri Kecil

Sering disebut juga infark lakunar, dimana pasien harus

mempunyai satu gejala klinis sindrom lakunar dan tidak

mempunyai gejala gangguan disfungsi kortikal serebral.

Pasien biasanya mempunyai gambaran CT-Scan / MRI

kepala normal atau infark lakunar dengan diameter < 1,5

mm di daerah batang otak atau subkortikal.

d. Stroke Akibat dari Penyebab lain yang Menentukan

1. Non – Aterosklerosis Vaskulopati : Non inflamasi,

- Inflamasi non infeksi

- Infeksi

2. Kelainan Hematologi atau Koagulasi

II.1.4. Faktor Risiko Stroke

Faktor yang dapat menyebabkan penyakit stroke, dari berbagai studi

yang sudah dilakukan untuk mengetahui beberapa faktor risiko untuk

terjadinya stroke dapat diklasifikasikan berdasarkan kemungkinannya untuk

dimodifikasi atau tidak (nonmodifiable, modifiable, atau potentially modifiable) dan bukti yang kuat (well documented atau less well documented) (Goldstein dkk, 2006).

1. Non modifiable risk factors:

1. Usia

2. Jenis kelamin

3. Berat badan lahir rendah

4. Ras/etnis

5. Genetik

2. Modifiable risk factors:

1. Well-documented and modifiable risk factors

a. Hipertensi

b. merokok

d. Atrial fibrilasi dan beberapa kondisi jantung tertentu

e. Dislipidemia

f. Stenosis arteri karotis

g. Sickle cell diseases

h. Terapi hormonal pasca menopause

i. Diet yang buruk

j. Inaktifitas fisik

k. Obesitas

3. Less well-documented and modifiable risk factors:

1. Sindroma metabolik 9. Hypercoagulability

2. Penyalahgunaan alcohol 10. Inflamasi

3. Penggunaan kontrasepsi ora 11. Infeksi

4. Sleep-disoerdered breathing

5. Nyeri kepala migren

6. Hiperhomosisteinemia

7. Peningkatan lipoprotein

II.1.5. Patofisiologi

Pada stroke iskemik, berkurangnya aliran darah ke otak menyebabkan

hipoksia daerah regional otak dan menimbulkan reaksi berantai yang berakhir

dengan kematian sel-sel otak dan unsur-unsur pendukungnya (Misbach,

2009).

Iskemik dapat dibagi lagi menjadi tiga mekanisme yang berbeda:

trombosis, emboli, dan penurunan perfusi sistemik (Caplan, 2009).

1. Trombosis

Trombosis mengacu pada obstruksi aliran darah karena proses oklusi

lokal dalam satu atau lebih pembuluh darah. Lumen pembuluh darah yang

menyempit atau tersumbat oleh perubahan dalam dinding pembuluh darah

disertai pembentukan bekuan. Jenis yang paling umum dari patologi vaskular

adalah aterosklerosis, di mana jaringan fibrous dan otot tumbuh terlalu cepat

pada subintima, dan materi lemak membentuk plak yang dapat mengganggu

pada lumen.Selanjutnya, platelet atau trombosit menempel ke celah-celah

plak dan membentuk yang berfungsi sebagai nodus untuk pengendapan

fibrin, trombin, dan clot (Caplan, 2009).

2. Emboli

Pada emboli, materi terbentuk di tempat lain dalam sistem vaskular

pada arteri dan memblok aliran darah. Penyumbatan bisa bersifat sementara

ke area yang lebih distal. Berbeda dengan trombosis, blok emboli lumen tidak

disebabkan oleh proses lokal yang berasal pada arteri yang tersumbat.

Materi yang muncul proksimal, paling sering dari jantung, dari arteri utama

seperti aorta, karotis, dan arteri vertebralis, dan dari vena sistemik (Caplan,

2009).

3. Penurunan Perfusi sistemik

Dalam penurunan perfusi sistemik, berkurangnya aliran ke jaringan

otak disebabkan oleh tekanan perfusi sistemik yang rendah. Penyebab yang

paling umum adalah kegagalan pompa jantung (paling sering karena infark

miokard atau aritmia) dan hipotensi sistemik (karena kehilangan darah atau

hipovolemia). Dalam kasus tersebut, berkurangnya perfusi adalah lebih

umum daripada trombosis lokal atau emboli dan mempengaruhi otak secara

difus dan bilateral (Caplan, 2009).

Secara umum daerah regional otak yang iskemik terdiri dari bagian inti

(core) dengan tingkat iskemia terberat dan berlokasi di sentral. Daerah ini akan menjadi nekrotik dalam waktu singkat jika tidak ada reperfusi. Di luar

daerah core iskemik terdapat daerah penumbra iskemik. Sel sel otak dan jaringan pendukungnya belum mati akan tetapi sangat berkurang fungsi –

fungsinya menyebabkan juga defisit neurologis. Tingkat iskemiknya makin ke

perifer makin ringan. Daerah penumbra iskemik, di luarnya dapat dikelilingi

stroke iskemik akut supaya dapat direperfusi dan sel sel otak berfungsi

kembali. Reversibilitas tergantung pada faktor waktu dan jika tidak terjadi

reperfusi, daerah penumbra dapat berangsur angsur mengalami kematian.

(Misbach, 2009)

Iskemik otak mengakibatkan perubahan dari sel neuron otak secara

bertahap yaitu: (Sjahrir, 2003)

Tahap 1:

a. Penurunan aliran darah

b. Pengurangan O2

c. Kegagalan energy

d. Terminal depolarisasi dan kegagalan homeostasis ion

Tahap 2:

a. Eksitoksisitas dan kegagalan homeostasis ion

b. Spreading depression

Tahap 3: Inflamasi

Tahap 4: Apoptosis

Perdarahan otak merupakan penyebab stroke kedua terbanyak

setelah infark otak, yaitu 20 – 30% dari semua stroke di Jepang dan Cina.

Sedangkan di Asia Tenggara (ASEAN), pada penelitian stroke oleh Misbach

(1997) menunjukkan stroke perdarahan 26%, terdiri dari lobus 10%,

ganglionik 9%, serebellar 1%, batang otak 2% dan subrakhnoid 4%.

Pecahnya pembuluh darah di otak dibedakan menurut anatominya

atas perdarahan intraserebral dan subarakhnoid. Sedangkan berdasarkan

penyebabnya, perdarahan intraserebral dibagi menjadi perdarahan

intraserebral primer dan sekunder (Misbach, 2009).

Pada perdarahan intraserebral, pembuluh yang pecah terdapat di

dalam otak atau massa pada otak, sedangkan pada perdarahan subrakhnoid,

pembuluh yang pecah terdapat di ruang subarakhnoid, di sekitar sirkulus

arteriosus Willisi. Pecahnya pembuluh darah disebabkan oleh kerusakan

dinding arteri (arteriosklerosis) atau karena kelainan kongenital atau trauma

(Misbach, 2009).

II.2. Siriraj Stroke Score

Siriraj Stroke Score (SSS) sudah digunakan di negara Thailand, Nigeria, Taiwan, dan Malaysia dalam menentukan stroke haemoragik atau

stroke iskemik (Poungvarin dkk, 1991).

Siriraj Stroke Score merupakan scoring stroke yang sederhana, murah dan mudah yang dapat membedakan stroke haemoragik dengan

stroke iskemik. Pada Siriraj stroke score variable yang digunakan, terdiri dari Tingkat kesadaran pasien, riwayat muntah setelah onset, riwayat nyeri kepala

2 jam setelah serangan dan atheroma marker (angina, claudicatio, dan diabetes melitus) serta tekanan darah diastolic (Raghuram dkk, 2012).

a) Sadar penuh ( Compos mentis) = 0

b) Mengantuk/lemah ( Apatis ) = 1

c) Tidak sadar ( Somnolen sampai dengan Sopor ) = 2

2. Riwayat muntah setelah onset :

a) Tidak dijumpai = 0

b) Dijumpai = 1

3. Nyeri kepala 2 jam setelah serangan :

a) Tidak ada = 0

b) Ada = 1

4. Atheroma marker (angina,claudicatio dan diabetes melitus)

a) Tidak dijumpai = 0

b) Dijumpai satu atau lebih dari atheroma marker = 1 5. Tekanan Darah Diastolik x 0,1

Siriraj stroke score dapat dihitung menggunakan rumus berikut ;

Skor untuk Siriraj stroke score adalah: (Aboyomi dkk, 2002) 1. Stroke haemoragik jika skor : > + 1

2. Stroke iskemik jika skor : < -1

3. Skor antara > -1 sampai < +1 menunjukkan keraguan sehingga

pada kasus seperti ini diperlukan pemeriksaan head CT scan

untuk menegakan diagnosa stroke haemoragik dan stroke

iskemik.

II.3. Allen Stroke Score

Allen stroke score sering disebut juga Guy ̓s Hospital stroke score yang mengunakan variable yang dijelaskan berikut: (Soman dkk, 2004)

1. Apoplectic onset :

- Penurunan kesadaran

- Sakit kepala dalam waktu dua jam

- Muntah

- Leher kaku

Skor 0 : tidak dijumpai

Skor + 21,9 : Dijumpai atau lebih

2. Tingkat kesadaran ( 24 jam setelah masuk ) :

Skor 0 : Sadar

Skor + 7,3 : Mengantuk

Skor + 14,6 : Tidak sadar

3. Respon Plantar :

Skor 0 : Keduanya Fleksor atau Ekstensor salah satu

4. Tekanan darah diastolik ( 24 jam setelah masuk ) dikali 0,17

5. Ateroma marker (diabetes, angina, klaudikasio intermiten)

Skor 0 : Tidak dijumpai

Skor – 3,7 : Dijumpai satu atau lebih

6. Riwayat Hipertensi :

Skor 0 : Tidak dijumpai

Skor – 4,1 : Dijumpai

7. Riwayat serangan sebelumnya ( TIA atau stroke sebelumnya)

Skor 0 : Tidak dijumpai

Skor – 6,7 : Dijumpai riwayat TIA atau stroke sebelumnya

8. Penyakit jantung :

Skor O : Tidak dijumpai

Skor – 4,3 : Aorta atau murmur mitral

Skor – 4,3 : Gagal jantung

Skor – 4,3 : Kardiomiopati

Skor – 4,3 : Atrial fibrilasi

Skor – 4,3 : Kardiomegali

Skor – 4,3 : Infark miokard dalam 6 bulan

9. Constant : Skor – 12,6

Allen stroke score dihitung dengan rumus :

Skor untuk Allen stroke score adalah:

1. Stroke haemoragik jika skor > 24

2. Stroke iskemik jika skor < 4

3. Skor antara 4 sampai 24 menunjukkan keraguan sehingga dianjurkan

pemeriksaan head CT scan untuk menegakan diagnosa.

Allen stroke score membutuhkan informasi yang dikumpulkan dalam 24 jam setelah masuk rumah sakit, pasien dianggap sepenuhnya sadar jika

memiliki skor Glasgow Coma Scale (GCS) lebih besar dari 13, mengantuk jika mereka memiliki skor GCS 8 sampai dengan 13 dan dikatakan tidak sadar apabila GCS lebih kecil dari dari 7 (Connor dkk, 2009).

II. 4. Besson stroke score

Dinegara yang besar dan maju stroke haemoragik dan stroke iskemik

dapat dengan mudah dibedakan, hal ini dikarenakan ada dijumpai

ketersedian CT-Scan yang merupakan pemeriksaaan yang paling akurat untuk membedakan stroke, namun sangat berbanding terbalik dengan

negara-negara yang baru maju dan sedang berkembang yang masih

mengalami keterbatasan akses ketersediaan Head CT-Scan (Besson dkk, 1995).

Dibuat satu sistem penilaian yang baru untuk membedakan stroke

sehingga sesegera mungkin dapat diberikan pilihan terapi yang tepat pada

penderita stroke (Goswani dkk, 2013).

Untuk menggatasi keterbatasan tersebut maka dimunculkanlah

Besson stroke score dengan rumus :

Pada pemeriksaan ini akan diberikan skor 1 apabila ditemukan

adanya riwayat stroke atau defisit neurologi sebelumnya, riwayat muntah,

riwayat sakit kepala, riwayat penyakit jantung, ditemukan adanya atrium

fibrilasi, riwayat arteri ferifer, riwayat hipertensi, riwayat diabetes mellitus,

riwayat hiperlipidemia, riwayat pemakaian alkohol setiap hari tanpa

memperhitungkan jumlah dan jenis alkohol yang di konsumsi setiap harinya

sedangkan nilai 0 bila tidak dijumpai atau tidak ditemukan adanya

riwayat-riwayat yang di atas.Pada pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG) diberikan skor 1 jika ditemukan adanya atrium fibrilasi, miokard infark, blok

atrioventrikular, hipertrofi ventrikel kiri dan skor 0 bila tidak ditemukan

kelainan pada pemeriksaan EKG (Besson dkk, 1995).

Dikembangkan suatu sistem penilaian untuk membedakan stroke

iskemik dan stroke haemoragik dengan mengikutkan beberapa variable

diantaranya riwayat hiperlipidemia, riwayat pemakaian alkhohol, respon

plantar, atrial fibrilasi, variable yang dihitung dalam 24 jam pertama melihat

tingkat kesadaran, tekanan darah diastolik, selain itu, beberapa variabel

hanya dapat dihitung 24 jam setelah stroke, seperti tingkat kesadaran dan

tekanan darah diastolik. Pada pemeriksaan ini tingkat sensitivitas sebesar

81% untuk stroke haemoragik dan tingkat sensitivitas untuk stroke iskemik

sebesar 88% (Ayrton dkk, 2002).

Membedakan stroke iskemik dengan stroke haemoragik hanya

dengan pemeriksaan klinis dan skor stroke sangatlah tidak akurat, namun

salah satu skor stroke yang digunakan adalah Besson stroke score dimana dari 200 pasien stroke yang dilakukan pemeriksaan maka dijumpai nilai

prediksi positif antara 93% sampai dengan 100% dengan nilai rata-rata 95%

untuk stroke iskemik. Dalam sistem penilaian ini ditemukan bahwa adanya

riwayat stroke sebelumnya, adanya penyakit arteri perifer, riwayat

hiperlipidemia, dan riwayat atrium fibrilasi biasanya mengarah ke diagnosis

stroke iskemik. Sebaliknya bila dijumpai adanya riwayat pemakaian alkohol,

adanya respon plantar, riwayat hipertensi, dan sakit kepala mengarah ke

diagnosis stroke haemoragik. Dari perhitungan diatas maka nilai skor < 1

merupakan stroke iskemik sedangkan nilai skor > 1 merupakan stroke

haemoragik (Besson dkk, 1995).

Secara klinis stroke sangat susah dibedakan, hal ini di akibatkan

kesadaran sampai dengan koma, adanya riwayat sakit kepala yang berat,

dijumpai muntah menyembur, adanya iritasi atau perangsangan meningeal

hal ini biasa dijumpai pada stroke haemoragik. Sedangkan jika hanya

dijumpai adanya defisit neurologi baik berupa hemiparesis, afasia,

Homonymous hemianopsia dan yang lainnya dimana terjadi secara tiba-tiba dengan disertai adanya faktor resiko stroke seperti hipertensi, atrium fibrilasi,

penyakit jantung, infark miokard, biasanya menggarah ke stroke iskemik

(Khan dan Rehman, 2005).

II. 5 Algoritma Stroke Gadjah Mada

Algoritma stroke Gadjah Mada (ASGM), suatu strategi klinik untuk

membedakan stroke perdarahan intraserebral dengan stroke iskemik akut

atau infark pada stroke fase akut. Pada Algoritma stroke Gadjah Mada,

mempunyai validitas eksternal yang tinggi sebagai suatu strategi klinik untuk

membedakan stroke perdarahan intraserebral dengan stroke iskemik akut

atau stroke infark (Lamsudin, 1997).

Algoritma Stroke Gadjah Mada merupakan suatu strategi klinik untuk

membedakan stroke perdarahan intraserebral dengan stroke iskemik pada

fase akut yang pada dasarnya bahwa Algoritma Stroke Gadjah Mada menilai

3 variabel (Lamsudin, 1997).

Ketiga variable yang dinilai adalah: Tingkat kesadaran, nyeri kepala dan

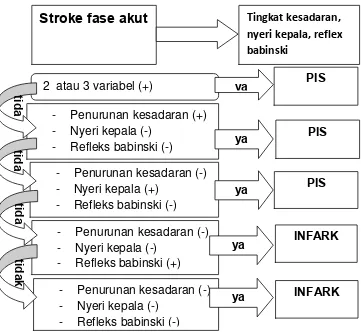

Gambar 1. Algoritma Stroke Gadjah mada

- Perdarahan intraserebri jika :

1. Terdapat 2 atau 3 dari variable yang dinilai.

2. Penurunan kesadaran (+), nyeri kepala dan refleks babinski (-)

3. Penurunan kesadaran dan refleks babinski (-), nyeri kepala (+)

- Infark serebri jika :

1. Penurunan kesadaran dan nyeri kepala (-), refleks babinski (+)

2. Penurunan kesadaran, nyeri kepala dan refleks babinski (-)

Allen stroke score dan Siriraj stroke score dalam beberapa penelitian mempunyai nilai evaluasi yang baik dalam membedakan diagnosis stroke

Stroke fase akut

2 atau 3 variabel (+)

- Penurunan kesadaran (+) - Nyeri kepala (-)

- Refleks babinski (-)

- Penurunan kesadaran (-) - Nyeri kepala (+)

- Refleks babinski (-)

- Penurunan kesadaran (-) - Nyeri kepala (-)

- Refleks babinski (+)

haemoragik dan stroke iskemik, pada penilitian yang dilakukan oleh Nouira

dkk, menemukan bahwa Siriraj stroke Score dan Allen stroke score

merupakan alat yang valid dan berguna untuk memprediksi subtype stroke

secara klinis di karenakan oleh kendala biaya dan ketidaktersediaan alat

untuk melakukan Head CT-Scan (Nouira, 2008).

Abayomi dkk (2002) melakukan penelitian di rumah sakit di Bangkok

untuk mengevaluasi Siriraj stroke score, selanjutnya melakukan validasi dirumah sakit di Afrika, dari sembilan puluh enam pasien memiliki catatan

klinis yang lengkap dan gambaran CT-Scan yang konsisten dengan stroke ditemukan bahwa 52 pasien adalah infark serebri dan 44 pasien pendarahan

serebral, dari hasil penilitian ini dijelaskan bahwa Siriraj stroke score tidak cukup sensitif untuk membedakan antara perdarahan serebral dan infark

serebri, dalam studi ini berpendapat bahwa head CT-Scan harus tetap menjadi pilihan utama dalam membedakan stroke haemoragik dan stroke

iskemik pada stroke fase akut sebelum memberikan penatalaksaan pada

kasus stroke.

Sebuah studi menunjukkan bahwa sistem penilaian dengan klinis

tidak cukup aman dan akurat untuk membedakan jenis stroke, sehingga

pemberian antitrombotik harus dipertimbangkan. Dalam studi ini dijelaskan

skor stroke sangat bermamfaat dalam membedakan jenis stroke pada rumah

sakit yang tidak memiliki fasilitas CT-Scan dan dipergunakan untuk tujuan

seharusnya dilakukan untuk pasien-pasien stroke karena pemeriksaan ini

merupakan pemeriksaan yang paling akurat dalam membedakan stroke

iskemik dan stroke haemoragik. Pendekatan diagnostik yang dilakukan

dengan sistematis dengan menggunakan skor stroke dapat digunakan

sebagai panduan untuk dokter yang merawat stroke pada rumah sakit yang

tidak memiliki fasilitas CT-Scan. Dari studi dijelaskan bahwa penilaian yang dilakukan ini menunjukan bahwa penilaian klinis saja tidak cukup dan kita

harus melakukan pemeriksaan CT-Scan (Khan dan Rehman, 2005).

Dengan keterbatasan CT-Scan, pada negara-negara yang sedang berkembang maka biasa digunakan skor stroke dalam membedakan stroke

iskemik dengan stroke haemoragik dengan dengan memakai sistem

penilaian seperti Allen stroke score ( Guy Hospital score ), Siriraj Stroke score dan Besson stroke score. Siriraj stroke Score memiliki tingkat akurasi yang hampir sama dengan Allen stroke score, karena memiliki variable yang sederhana sehingga lebih mudah untuk mempergunakannya. Namun skor ini

sangat penting untuk di validasi dimana Allen stroke score (Guy Hospital score) divalidasi dengan mengambil data dari Oxfordshire community stroke projecct (OCSP) dan di Rumah Sakit Nasional di London, sedangkan skor

II. 5. Kerangka Teori

STROKE AKUT

Singh dkk, (2001) menjelaskan tingkat Sensitifitas : 93,7%, spesifisitas 76,6%, NDP : 81,2%, NDN : 92% untuk SI dan 83,37%, 92,5%, 86,8% dan 92,5% pada SH dengan nilai akurasi keseluruhan adalah 83,3%,

Pavan dkk, (2012) SSS memiliki tingkat sensitivitas 87,93% dan spesifisitas 77.27% pada SI dan sensivitas 77,27% dan spesifikasi 87,93% pada SH dengan akurasi secara keseluruhan 85%.

Wadwani ddk, (2002) menjelaskan tingkat sensitivitas SSS : 92,54% untuk infark dan 87% untuk perdarahan sedangkan sensitivitas ASS : 93,42% untuk infark dan 66,66% untuk perdarahan serebral dengan akurasi secara keseluruhan adalah 87% dimana SSS lebih akurat dibandingkan dengan ASS.

Kochar dkk, (2000) menjelaskan tingkat sensitivitas, spesifisitas, nilai prediksi positif dan negatif SSS padaSI : 73%, 85%, 85%, 71% sedangkan pada SH : 85%, 73%, 71%, dan 85%

Pavan dkk, (2012) menjelaskan tingkat sensitivitas dan spesifisitas SSS : 87,93% dan 77,27% untuk SI dan 77,27% dan 87,93% untuk SH dimana tingkat akurasi SSS secara keseluruhan adalah 85% Badam dkk, (2003) menjelaskan bahwa tingkat sensifitas SSS adalah 78,5% untuk SH dan 71% untuk SI sedangkan pada ASS adalah 81% untuk SH dan 76,2% untuk SI.

Kolopo dkk, (2006) menjelaskan bahwa nilai duga positif SSS adalah 91% untuk SI dan 63% untuk SH dengan nilai akurasi secara keseluruhan adalah 80%.

Celani dkk, (2004) dimana tingkat sensitivitas, spesifisitas, nilai prediktif positif dan negatif SSS tingkat sensitivitas, spesifitas, NDP : 48%, 85% , 59% untuk SH sedangkan 61%, 74%, 84% untuk SI