SITOTOKSISITAS FRAKSI PROTEIN DAUN MIMBA (Azadirachta indica A. Juss) FP30, FP40, FP50, dan FP60 TERHADAP

KULTUR SEL SIHA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh: Bertha Mellina NIM : 038114116

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

2007

Just Be

Be strong enough to face the world each day

Be weak enough to know you cannot do everything alone Be generous to those who need your help

Be frugal with what you need yourself

Be wise enough to know that you do not know everything Be foolish enough to believe in miracles

Be willing to share your joys

Be willing to share the sorrows of others Be a leader when you see a path others have missed

Be a follower when you a shrouded in the midst of uncertainty

Be the first to congratulate an opponent who succeeds Be the last to criticize a colleague who fails Be sure of your final destination, in case you are

going the wrong way

Be loving to those who love you

Be loving to those who do not love you, and they may change

Above all, be yourself

Ku persembahkan karyaku ini kepada: Tuhan dan Bunda Maria yang telah membimbing aku, Bapak dan ibu yang telah sabar mendidikku, mendukungku dan

mengiring setiap langkahku dengan doa tulus ikhlasnya, serta Lisa dan Linda yang terkasih, untuk sesorang yang telah mengisi hatiku dan

untuk almamaterku.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan

anugerahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya yang berjudul “

Sitotoksisitas Fraksi Protein Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss) FP30, FP40,

FP50,dan FP60terhadap Kultur Sel SiHa”. i

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena

itu itu penulis ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. A. Yuswanto S.U., Ph.D., Apt., selaku dosen pembimbing yang telah

banyak meluangkan waktu, tenaga dan atas segala masukan serta sarannya

dalam penyusunan skripsi ini.

2. Drs. Mulyono, Apt, selaku dosen penguji atas segala arahan, kritik, saran dan waktunya.

3. dr. Luciana Kuswibawati, M.Kes., selaku dosen penguji atas segala arahan,

kritik, saran dan waktunya.

4. Rita Suhadi, MSi, Apt selaku dekan Fakultas Farmasi Universitas Sanata

Dharma.

5. Mbak Yuli, Pak Rajiman dan segenap teknisi Laboratorium Ilmu Hayati

Universitas Gadjah Mada yang telah membantu jalannya penelitian sehingga

dapat terselesaikan dengan baik.

6. Orang tua dan adik-adikku tercinta atas doa dan dukungannya selama ini.

7. R. Ari Sidharta atas perhatian, bantuan, dukungan dan kebersamaan selama

ini.

8. Sari, Ana, Vita, Lusi, Jeny, Ndari, Lea, atas kebersaman dan kerjasamanya

selama penelitian.

9. Icha, Mila, Vita,Avi, Sinta, dan teman-teman kost buat kebersamaannya

selama ini.

10.Shinta, Ari, Wenny, Melin, Eka, Mellisa, Willy, Rinto, Galaeh, Agnes dan

teman- teman kelas C angkatan 2003 atas persahabatan yang indah.

11.Semua pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis karya ini bermanfaat dan dapat mendorong mahasiswa

angkatan berikutnya untuk berkarya lebih baik bagi kemajuan dunia farmasi di

Indonesia. Oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun

guna tercapainya kesempurnaan tulisan ini.

INTISARI

Banyak studi dilakukan untuk memperoleh senyawa-senyawa baru yang memiliki aktivitas antikanker, termasuk dari bahan-bahan alam. Satu diantaranya adalah tanaman mimba (Azadirachta indica A. juss). Daun mimba banyak digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit dan diperkirakan mempunyai efek sebagai antikanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fraksi protein daun mimba FP30, FP40, FP50, FP60 dapat dikembangkan sebagai antikanker.

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental murni dengan rancangan acak, lengkap, dengan pola satu arah. Metode yang digunakan adalah uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba FP30, FP40, FP50, FP60 terhadap sel SiHa dan sel Vero. Efek sitotoksik fraksi protein daun mimba FP30, FP40, FP50, FP60 terhadap sel SiHa dan sel Vero menggunakan metode MTT (3,(4,5-dimetiltiazoldifeniltetrazolium bromide). Data yang diperoleh berupa persen kematian sel yang kemudian diolah dengan menggunakan analisis probit dan uji T sampel independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga LC50 yang diperoleh dari fraksi protein daun mimba FP30, FP40, FP50, dan FP60 terhadap sel SiHa berturut- turut adalah sebesar 0,38 μg/ml; 0,45 μg/ml, 0,72 μg/ml, 0,79μg/ml. Harga LC50 untuk FP30, FP40, FP50, dan FP60 terhadap sel vero berturut- turut adalah 0,01 μg/ml; > 1 g/ml; 0,03 μg/ml; 0,05 μg/ml. Hasil uji t padaFP30, FP50, dan FP60 menunjukkan bahwa LC50 sel SiHa berbeda tidak bermakna dengan LC50 sel Vero (sig.>0,05). Hal ini berarti fraksi protein daun mimba FP30, FP50, dan FP60 memiliki kemampuan yang sama untuk menginduksi kematian sel SiHa dan sel Vero, sehingga tidak dapat dikembangkan sebagai antikanker. Sedangkan pada FP40 dapat dikembangkan sebagai senyawa antikanker.

Kata kunci: sitotoksisitas, fraksi protein, daun mimba, sel SiHa, sel Vero, LC50

ABSTRACT

Many studies has been done to gain new active compound which have anticancer activity, including from natural resources. One of them is neem plant (Azadirachta indica A. juss). The neem leaves are used to cure a lot of diseases and suspected have anticancer activity. The objective of this research is to know whether neem leaves protein fraction FP30, FP40, FP50 and FP60 can be developed to become anticancer or not.

This research was a pure experiment with one-way completely randomized design. The method which is used is cytotoxicity test od neem leaves protein fration FP30, FP40, FP50 and FP60 against SiHa cells and Vero cells. The cytotoxic effects of neem leaves protein fraction FP30, FP40, FP50 and FP60 against SiHa cells and Vero cells used MTT (3,(4,5-dimetiltiazoldifeniltetrazolium bromide) method. The obtained data (percentage of the death cells) are analyzed with probit test and independent sample T-test.

The result of the research showed that LC50 value, obtained from neem leaves protein fraction FP30, FP40, FP50 and FP60 against the SiHa cells continuously 0,38 μg/ml; 0,45 μg/ml; 0,72μg/ml; 0,79 μg/ml. The LC50 value for FP30, FP40, FP50 dan FP60 against the Vero cells continuously 0,01 μg/ml; > 1 g/ml; 0,03 μg/ml; 0,05 μg/ml. The T-Test result in FP30, FP50 and FP60 showed that LC50 SiHa cells different unsignificant with LC50 Vero cells (sig>0,05). From the LC50 value indicate that protein fraction of mimba’s leaf PF40 have potency to be developed as anticancer.

Key word: cytotoxicity, protein fraction, neem leaves, SiHa cells, Vero cells, LC50

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL... . i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... v

PRAKATA... vi

INTISARI... viii

ABSTRACT... ix

DAFTAR ISI... x

DAFTAR TABEL... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTARLAMPIRAN... xvii

ARTI SINGKATAN DAN ISTILAH PENTING……….. xviii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

1. Permasalahan ... 3

2. Keaslian karya... 3

3. Manfaat penelitian... 4

B. Tujuan Penelitian… ... 4

1. Tujuan umum…… ... 4

2. Tujuan khusus………. 4

BAB II PENELAAHAN PUSTAKA... 6

A. Tanaman Mimba (Azadirachta indica A. Juss)... 6

1. Keterangan Botani... 6

2. Kandungan kimia ... 6

3. Khasiat dan penggunaan ... 6

4. Deskripsi ... 6

B. Protein………. ... 7

C. Kanker… ... 10

D. Kultur Sel. ………... 14

E. Sel Vero ... 15

F. Uji Sitotoksisitas ... 15

G. MekanismeSenyawa Antikanker ... 17

H. Landasan Teori ... 17

I. Hipotesis... 18

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 19

A. Jenis dan Rancangan Penelitian... 19

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional... 19

1. Variabel bebas... 19

2. Variabel tergantung... 19

3. Variabel pengacau terkendali... 19

4. Variabel pengacau tak terkendali ... 19

5. Definisi operasional ... 20

C. Alat dan Bahan ... 20

1. Alat ... 20

2. Bahan ... 20

D. Tata Cara Penelitian ... 21

1. Determinasi tanaman... 21

2. Pengumpulan daun mimba... 22

3. Sterilisasi alat dan bahan... 22

4. Preparasi fraksi protein daun mimba ... 22

5. Pengukuran kadar protein dengan spektrofotometri UV ... 24

6. Propagasi dan panen sel SiHa ... 24

7. Propagasi dan panen sel Vero………... 25

8. Uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba pada sel SiHa... 26

9. Uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba pada sel Vero... 27

E. Analisis Hasil... 28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 29

A. Determinasi Tanaman ... 29

B. Sterilisasi Alat dan Bahan ... 29

C. Preparasi Sampel Fraksi Protein Daun Mimba ... 30

D. Pengukuran Kadar Protein dengan Metode Spektrofotometri UV ... 32

E. Uji SitotoksisitasFraksi Protein Daun Mimba... 33

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN... 42

A. Kesimpulan ... 42

B. Saran... 42

DAFTAR PUSTAKA ... 43

LAMPIRAN... 46

BIOGRAFI PENULIS ... 87

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel I. Data absorbansi fraksi protein dengan menggunakan

metode spektrofotometer UV dan rasio serapan pada

panjang gelombang 280 nm dan 260 nm ... 33

Tabel II. Hasil uji sitotoksisitas fraksi protein terhadap

sel SiHa ……….………. 36

Tabel III. Hasil uji sitotoksisitas fraksi protein terhadap

sel Vero……….……….. 37

Tabel IV. Harga LC50 fraksi protein daun mimba terhadap

sel SiHa……….……….. 39

Tabel V. Hasil LC50 fraksi protein daun mimba terhadap

sel Vero……….……… 39

Tabel VI. Data absorbansi fraksi protein dengan menggunakan

metode spektrofotometer UV dan rasio serapan pada

panjang gelombang 280 nm dan 260 nm ...47

Tabel VII. Hasil Uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba FP30

terhadap kultur sel SiHa... 48

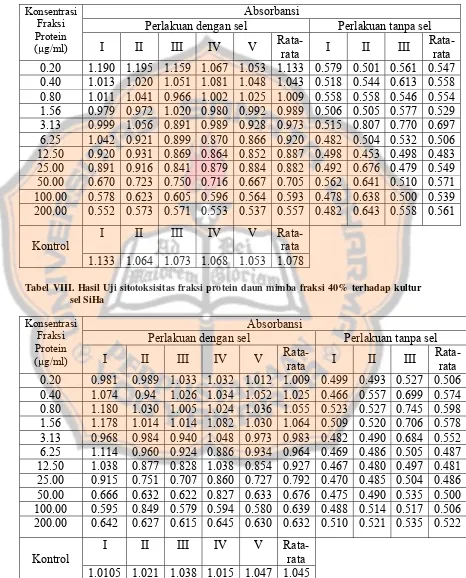

Tabel VIII. Hasil Uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba FP40

terhadap kultur sel SiHa... 48

Tabel IX. Hasil Uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba FP50

terhadap kultur sel SiHa... 49

Tabel X. Hasil Uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba FP60

terhadap kultur sel SiHa... 49

Tabel XI. Hasil Uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba FP30

terhadap kultur sel Vero... 50

Tabel XII. Hasil Uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba FP40

terhadap kultur sel Vero...50

Tabel XIII. Hasil Uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba FP50

terhadap kultur sel Vero...50

Tabel XIV. Hasil Uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba FP60

terhadap kultur sel Vero...51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Sel SiHa dan Sel Vero tanpa perlakuan …………..…... 33

Gambar 2. Kultur sel SiHa yang diberi perlakuan fraksi protein daun mimba ………...……… 34

Gambar 3. Kultur sel Vero yang diberi perlakuan fraksi protein daun mimba ………...……… 34

Gambar 4. Reaksi Pembentukan Kristal Formazan... 35

Gambar 5. Kristal Formazan di Bawah Mikroskop ... 35

Gambar 6. Grafik Persen kematian sel SiHa vs konsentrasi fraksi protein daun mimba ………...……… 37

Gambar 7. Grafik Persen kematian sel SiHa vs konsentrasi fraksi protein daun mimba ………...……… 38

Gambar 8. Foto tanaman mimba …………... 83

Gambar 9. Foto daun mimba …………... 83

Gambar 10. Foto ELISA reader SLT 340ATC…………... 84

Gambar 11. Foto Spektrofotometer UV …………... 84

Gambar 12. Foto Sentrifuse KPLC Series …………... 85

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Jumlah penambahan amonium sulfat... .. 46

Lampiran 2. Cara Perhitungan Kadar Protein ... 47

Lampiran 3. Absorbansi Sel dengan Metode MTT... 48

Lampiran 4. Hasil analisis probit fraksi protein daun mimba

(Azadirachta indica A. Juss) terhadap kultur sel SiHa

dengan metode MTT………....…… 52

Lampiran 5. Hasil analisis probit fraksi protein daun mimba

(Azadirachta indica A. Juss) terhadap kultur sel vero

dengan metode MTT………....…… 63

Lampiran 6. Uji distribusi data dengan Kolmogorov- Smirnov

pada sel SiHa dan sel Vero………….……… 74

Lampiran 7. Hasil Uji Signifikansi LC50 antara Sel SiHa

dan Sel Vero dengan Analisis Statistik ……… 78

Lampiran 8. Perhitungan nilai kolerasiLC50 Sel SiHa dan Sel Vero

pada Taraf Kepercayaan 95%……….……….. 81

Lampiran 10. Foto tanaman dan daun mimba... 82

Lampiran 11. Foto ELISA reader, Spektrofotometer UV, dan Sentrifuge... 83

Lampiran 12. Surat Determinasi Tanaman ………... 86

ARTI SINGKATAN DAN ISTILAH ASING

FBS : Fetal Bovine Serum

FP : Fraksi Protein

LC50 : Lethal Concentration 50%

MTT : 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-dipheniltetrazolium bromid )

reagen Stopper : reagen yang terdiri dari larutan SDS 10% dalam HCl 0,01N

RPMI : Rosswell Park Memorial Institute

SDS : Sodium Dodesil Sulfat

tissue culture flask : tempat untuk menumbuhkan sel, berbentuk botol dengan

leher bengkok

96 well plate : sumuran mikro yang terdiri dari 96 lubang tempat

menanam sel pada uji sitotoksisitas

FP30 : fraksi protein yang diendapkan dengan larutan amonium

sulfat dengan kadar 30% dari kadar ammonium sulfat jenuh

FP40 : fraksi protein yang diendapkan dengan larutan amonium

sulfat dengan kadar 40% dari kadar ammonium sulfat jenuh

FP50 : fraksi protein yang diendapkan dengan larutan amonium

sulfat dengan kadar 50% dari kadar ammonium sulfat jenuh

FP60 : fraksi protein yang diendapkan dengan larutan amonium

sulfat dengan kadar 60% dari kadar ammonium sulfat jenuh

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit kanker menempati urutan kedua di Amerika setelah penyakit

jantung, sedangkan di Indonesia penyakit kanker menempati urutan keenam

setelah penyakit jantung. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, World Health

Organization (WHO) dalam 10 tahun mendatang diperkirakan 9 juta orang akan

meninggal setiap tahun akibat kanker. Di negara-negara industri sekitar satu dari

lima orang meninggal karena tumor ganas. Saat ini kanker dengan demikian

merupakan salah satu penyebab kematian yang paling sering terjadi dan kasus

penderita kanker senantiasa bertambah (Nafrialdi dan Sulistya, 1995). Penyakit

yang diderita oleh sekitar tujuh juta orang lebih ini menjadi penyakit yang paling

ditakuti oleh semua orang.

Pengobatan kanker dilakukan dengan cara operasi, penyinaran, dan

kemoterapi, menggunakan obat-obat sintetik maupun menggunakan obat-obat

tradisional. Obat-obat yang termasuk obat-obat sintetik memiliki toksisitas tinggi,

selain itu obat sintetik juga memiliki efek samping yang tinggi pula. Oleh karena

itu perlu dikembangkan obat antikanker dari bahan alami yang memiliki efek

samping yang relatif kecil daripada obat antikanker sintetik (Mulyadi, 1996).

Salah satu tanaman yang telah terbukti memiliki kegunaan sebagai obat

antikanker adalah tanaman mimba. Tanaman mimba secara tradisional telah

dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman obat alami untuk mengobati berbagai

penyakit, diantaranya tukak lambung, cacar air, penyakit kulit, penyakit lepra,

penyakit kuning, bisul, atau borok, dll (Anonim,2006e). Daun mimba diteliti

sebagai antikanker dalam penelitian yang berjudul “Sitotoksisitas Fraksi Protein

Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss) Hasil Pengendapan dengan

Ammonium Sulfat 30%, 60%, dan 100% Jenuh terhadap Kultur Sel SiHa (Candra,

2006)”. Penelitian Candra (2006) menyebutkan bahwa harga LC50 fraksi protein

daun mimba hasil pengendapan dengan amonium sulfat 30%, 60% dan 100%

jenuh berturut-turut adalah sebesar 1,72 μg/ml; 0,04 μg/ml; dan 32,56 μg/ml.

Menurut NCI (National Cancer Institute) suatu senyawa berpotensi sebagai

antikanker bila harga LC50 ≤ 20 µg/ml (Suffnes and Pezzuto, 1991). Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa fraksi protein 60% berefek paling sitotoksik

terhadap sel SiHa dan fraksi protein 30% dan 60% diperkirakan memiliki aktivitas

sebagai antikanker.

Dari hasil penelitian tersebut diduga bahwa fraksi protein daun mimba

yang lebih spesifik yaitu antara fraksi protein daun mimba 30% dan 60% jenuh

juga mempunyai efek sitotoksik terhadap sel SiHa dan diperkirakan memiliki

aktivitas sebagai antikanker. Hal tersebut yang mendasari dilakukannya penelitian

dengan cara fraksinasi protein daun mimba dengan pengendapan menggunakan

amonium sulfat FP30, FP40, FP50,dan FP60 terhadap kultur sel SiHa untuk

mengetahui fraksi protein mana yang menghasilkan efek sitotoksik paling besar

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan tentang khasiat dan kegunaan tanaman mimba, juga untuk

memberikan informasi sitotoksik dari daun mimba terhadap sel kanker.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian timbul berbagai permasalahan, yaitu :

a. fraksi protein daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) FP30, FP40, FP50,dan

FP60, manakah yang mempunyai efek sitotoksisitas paling besar terhadap sel

SiHa?

b. seberapa besar nilai LC50 dari fraksi protein daun mimba (Azadirachta indica

A. Juss) FP30, FP40, FP50,dan FP60 terhadap sel SiHa?

c. apakah fraksi protein daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) FP30, FP40,

FP50,dan FP60, juga memiliki efek sitotoksisitas terhadap sel Vero?

d. apakah fraksi protein daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) FP30, FP40,

FP50,dan FP60 memiliki efek sitotoksisitas sehingga berpotensi untuk

dikembangkan sebagai antikanker?

2. Keaslian Karya

Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai “Sitotoksisitas Fraksi

Protein Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss) Hasil Pengendapan dengan

Amonium Sulfat 30%, 60%, dan 100% Jenuh terhadap Kultur Sel SiHa (Candra,

2006)”. Sejauh ini, penulis belum menemukan adanya penelitian mengenai

sitotoksisitas fraksi potein daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss) FP30, FP40,

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya

informasi yang telah ada mengenai khasiat, penggunaan dan efek

sitotoksisitas fraksi protein daun mimba terhadap kultur sel SiHa dan sel

Vero.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif untuk

pengobatan kanker dengan menggunakan bahan dari alam.

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fraksi protein daun

Mimba (Azadirachta indica A. Juss) FP30, FP40, FP50,dan FP60 berpotensi

sebagai antikanker.

2. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

a. untuk mengetahui fraksi protein daun mimba (Azadirachta indica A. Juss)

FP30, FP40, FP50,dan FP60 yang mempunyai efek sitotoksisitas paling besar

terhadap sel SiHa.

b. untuk mengetahui nilai LC50 dari fraksi protein daun mimba (Azadirachta

c. untuk mengetahui apakah fraksi protein daun mimba (Azadirachta indica

A. Juss) FP30, FP40, FP50,dan FP60, juga memiliki efek sitotoksisitas

terhadap sel Vero.

d. untuk mengetahui apakah fraksi protein daun mimba (Azadirachta indica

A. Juss) FP30, FP40, FP50,dan FP60 memiliki efek sitotoksisitas sehingga

BAB II

PENELAAHAN PUSTAKA

A. Azadirachta indica A. Juss

1. Keterangan Botani

Daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) merupakan divisi

spermatophyta dan termasuk dalam kelas dikotiledon, famili Meliaceae, Genus

Azadirachta, Spesies Azadirachta indica A. Juss, Sinonim Melia azadirachta Linn

(Backer dan Backuizen van den Brink, 1965; Hutapea, 1993).

2. Kandungan kimia

Daun mimba mempunyai kandungan azadirachtin, nimbin, nimbinene,

nimbandiol, nimbolide, quercetin, dan margosin (Anonim,2006a).

3. Khasiat dan penggunaan

Tanaman mimba secara tradisional digunakan oleh masyarakat untuk

mengobati bisul atau borok, penyakit kuning, penyakit kulit, tukak lambung, dll.

Daun mimba dapat menghilangkan toksin, membersihkan darah, dan mencegah

kerusakan karena senyawa radikal bebas dalam tubuh. (Anonim,2006e).

4. Deskripsi

Tanaman mimba berupa pohon dengan tinggi 10-15 meter. Batang tegak,

berkayu, bulat, permukaan kasar, percabangan simpodial, dan berwarna coklat.

Daun berwarna hijau, majemuk, berhadapan, lonjong, melengkung, tepi bergerigi,

ujung lancip, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, panjang 5-7 cm, lebar 3-4

berkelamin dua, terletak di ujung cabang, bertangkai silindris, panjang 8-15 cm,

kelopak hijau, mahkota halus, benang sari silindris berwarna putih kekuningan,

putih lonjong, dan coklat muda. Buah berwarna hijau, berbentuk bulat telur, dan

buni. Biji berbentuk bulat, berwarna putih, dan mempunyai diameter 1 cm.

Tanaman mimba mempunyai akar tunggang yang berwarna coklat (Hutapea,

1993).

B. Protein

Protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang

sangat bervariasi, dari 5000 hingga lebih dari satu juta. Di samping berat molekul

yang berbeda-beda, protein mempunyai sifat yang berbeda-beda pula. Ada protein

yang mudah larut dalam air, tetapi ada juga yang sukar larut dalam air (Poedjiadi,

1994).

Fraksinasi protein dilakukan dengan memisahkan masing–masing

protein dalam campuran secara fraksi demi fraksi. Ada dua macam cara yang

biasa digunakan dalam proses fraksinasi yakni dengan jalan pengendapan dan

kromatografi. Fraksinasi protein dengan jalan pengendapan dapat dilakukan

dengan menggunakan amonium sulfat dalam konsentrasi tertentu (Poedjiadi,

1994).

Keuntungan fraksinasi menggunakan amonium sulfat adalah lebih efektif

dari garam kation yang lain, selain itu harganya lebih murah dan ada manfaat

yang lebih besar lagi yaitu dapat menstabilkan protein yang dimurnikan. Pada

konsentrasi garam yang tinggi dapat mencegah terjadinya proteolisis dan juga

bereaksi dengan protein yang dipisahkan. Namun kelemahannya, amonium sulfat

biasanya terkontaminasi oleh logam berat seperti besi, sehingga dapat

mengganggu proses pengendapan. Jumlah amonium sulfat yang ditambahkan

untuk mencapai kejenuhan yang diinginkan dapat ditentukan dengan rumus yang

mudah (Scopes, 1994).

Beberapa metode tersedia untuk determinasi protein, antara lain:

1) metode Spektrofotometri

Sebagian besar protein memiliki absorbansi maksimal pada panjang

gelombang 280 nm karena adanya residu asam amino tirosin dan triptofan.

Keuntungan metode ini yaitu sensitifitasnya tinggi dan tidak membutuhkan

reagen. Komponen yang mengandung cincin purin dan pirimidin akan menyerap

UV pada panjang gelombang 260 nm. Dengan demikian keberadaan beberapa

komponen tersebut akan mengganggu pengukuran absorbansi protein pada

panjang gelombang 280 nm. Oleh karena itu untuk pengukuran protein dilakukan

pada panjang gelombang 260 nm dan 280 untuk mengoreksi adanya komponen-

komponen tersebut (Kerese, 1984).

2) metode Biuret

Prinsip dari metode biuret adalah mencampur larutan yang

mengandung protein dengan basa kuat kemudian direaksikan dengan larutan

CuSO4 yang sangat encer, sehingga menghasilkan warna violet kemerahan sampai

biru violet. Warna yang dihasilkan merupakan senyawa kompleks yang dihasilkan

karena reaksi antara Cu2+ dengan 4 atom N. Dua atom N yang berdekatan dari

berikatan dengan Cu2+ sehingga membentuk kompleks warna biru violet, dimana

semakin lama warna yang terbentuk akan semakin pekat (tua). Reaksi ini tidak

dapat terjadi pada dipeptida dan asam amino bebas (kecuali serin dan treonin).

Range protein yang dapat dianalisis menggunakan merode biuret yaitu 0,2 sampai

2 mg.

3) metode Lowry

Prinsip dari metode Lowry adalah mencampur larutan yang

mengandung protein dengan basa kuat kemudian direaksikan dengan larutan

CuSO4 yang sangat encer, sehingga menghasilkan warna violet kemerahan sampai

biru violet. Warna yang dihasilkan merupakan senyawa kompleks yang dihasilkan

karena reaksi antara Cu2+ dengan 4 atom N. Dua atom N yang berdekatan dari

satu rantai peptida dengan 2 atom N yang berdekatan dari rantai peptida yang lain

berikatan dengan Cu2+ sehingga membentuk kompleks warna biru violet.

Kemudian terjadi reduksi reagen fosfomolibdat- fosfotungstat (reagen Folin-

Ciocalteau) oleh tirosin, triptofan, dan sistein.

4) metode “Dye- Binding”

Interaksi antara reagen Coomassie Brilliant Blue G250 dengan protein

memberikan perubahan warna yang teramati, sehingga kadar protein dapat

ditetapkan dengan mengukur absorbansinya pada panjang gelombang 595 nm

C. Kanker

1. Definisi Kanker

Kanker merupakan penyakit berbahaya yang merusak bagian-bagian

tubuh, ditandai pertumbuhan yang cepat dan tidak terkendali dari sel-sel secara

abnormal serta membentuk massa yang sangat banyak yang bersama-sama

membentuk suatu tumor. Apabila proses tersebut tidak ditahan pertumbuhannya

akan menyebabkan kematian sel organisme (Dewick, 1989).

Sifat umum dari kanker adalah : 1) pertumbuhan berlebihan umumnya

berbentuk tumor; 2) gangguan diferensiasi dari sel dan jaringan; 3) bersifat infasif,

mampu tumbuh di jaringan sekitarnya; 4) bersifat metastatik, menyebar ke tempat

lain dan mengakibatkan pertumbuhan baru; 5) memiliki hereditas bawaan; dan 6)

pergeseran metabolisme ke arah pembentukkan makromolekul dari nukleosida

dan asam amino serta peningkatan katabolisme karbohidrat untuk energi sel

(Nafrialdi dan Sulistya, 1995).

Neoplasma merupakan pertumbuhan baru yang lazim dikenal dengan

tumor. Neoplasma cenderung untuk diuraikan sebagai suatu pertumbuhan pada

jaringan yang tidak terkendali. Menurut cara penyebarannya neoplasma ini dapat

dibagi menjadi dua :

a). tumor benigna

Tumor benigna dapat terus membesar namun tidak akan menyerang

jaringan-jaringan di sekitarnya dan juga tidak akan menyebar di luar lokasi yang

semestinya (metastasis). Tumor benigna ini umumnya dianggap lebih tidak

menerus membesar sekalipun tidak menyebar, dapat pula berakibat fatal jika

pertumbuhanya kemudian mengganggu organ-organ vital tubuh dan fungsinya.

b). tumor malignan

Berbeda dengan tumor benigna, tumor malignan dapat menyerang

jaringan-jaringan di sekitarnya dan juga mampu melakukan metastasis sehingga

dianggap lebih berbahaya. Banyak tumor malignan pada manusia berasal dari

jaringan epitel. Hal ini dapat terjadi karena jaringan ini memiliki kontak langsung

dengan lingkungan yang cukup tinggi (Greens & Harris, 2000). Umumnya, yang

dimaksud dengan kanker adalah tumor malignan karena sel-selnya dapat

menyebar ke daerah lain, merusak jaringan tubuh di sekitarnya dan bahkan dapat

merusak bagian organ lain dalam tubuh. Salah satunya, dengan jalan menyebar

atau metastasis lewat aliran darah. Ketika mencapai organ baru, sel-sel tersebut

akan membentuk lagi tumor yang baru (Kardinan & Taryono, 2003).

2. Proses terjadinya kanker

Sel-sel normal dapat berubah menjadi sel-sel kanker karena adanya satu

atau lebih mutasi yang terjadi pada DNA sel. Perkembangan penyakit kanker

merupakan suatu proses rumit yang melibatkan tidak hanya suatu perubahan

genetik namun juga faktor-faktor epigenetik (misalnya, aksi hormonal tubuh,

bahan-bahan karsinogen, dan lain-lain) yang tidak berkembang menjadi tumor itu

sendiri namun dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya mutasi pada DNA sel

Ada dua kategori utama perubahan genetik yang mampu mendorong

terjadinya kanker :

a). aktivasi proto-onkogen menjadi onkogen

Proto-onkogen adalah gen yang berfungsi untuk mengontrol proses

pembelahan, apoptosis dan diferensiasi pada sel-sel normal. Pada kejadian kanker

proto-onkogen ini dapat berubah menjadi onkogen oleh adanya virus maupun aksi

dari senyawa-senyawa karsinogen.

b). inaktivasi gen penekan terbentuknya tumor

Sel-sel normal memiliki suatu gen yang mempunyai kemampuan untuk

menekan terbentuknya tumor yang disebut gen penekan terbentuknya tumor atau

anti-onkogen. Saat ini, telah ditemukan bukti bahwa adanya mutasi pada gen

tersebut terlibat dalam banyak kejadian kanker. Hilangnya fungsi dari gen

penekan terbentuknya tumor tersebut dapat menjadi penyebab utama terjadinya

kanker (Rang et al, 2003).

Beberapa karakteristik umum yang dapat membedakan antara sel kanker

dengan sel normal antara lain, sel kanker memiliki pertumbuhan yang tidak

terkontrol, proses pembelahan pada sel kanker tidak lagi dapat dikendalikan oleh

proses regulasi dari pembelahan dan pertumbuhan sel yang normal sehingga

terjadilah gangguan diferensiasi dan fungsi dari sel tersebut. Sel normal umumnya

akan berdiferensiasi menjadi sel yang matang dan bergabung dengan sel-sel

lainnya membentuk jaringan dan baru kemudian dapat melaksanakan fungsi yang

semestinya. Pada sel kanker, proses pembelahan yang terlalu cepat

tidak mature sehingga tidak dapat menjalankan fungsi yang semestinya. Sel

kanker juga memiliki kemampuan berinvasif yakni, kemampuan untuk tumbuh di

jaringan sekitarnya dan mengganggu fungsi jaringan tersebut. Selain itu, sel

kanker juga mampu melakukan metastasis yang merupakan penyebaran dari

tumor induk membentuk tumor sekunder, yang mampu mencapai daerah lain pada

tubuh, lewat pembuluh darah atau pun limpa. Dilaporkan bahwa metastasis

merupakan penyebab utama kematian pada banyak kasus kanker dan hal ini

pulalah yang mendasari permasalahan utama pada terapi kanker (Rang et al,

2003).

Tingkatan perubahan sel pada pertumbuhan kanker adalah sebagai berikut:

1. hiperplasi adalah pembengkakan organ tubuh akibat pertumbuhan sel- sel baru

yang abnormal karena hilangnya kontrol pertumbuhan.

2. metaplasi yaitu pertumbuhan epitel suatu jenis jaringan dewasa menjadi

jaringan lain yang juga dewasa.

3. displasi yaitu perubahan sel dewasa ke arah kemunduran dalam hal bentuk,

besar dan orientasinya yang masih bersifat reversibel.

4. anaplasi yaitu perubahan serupa displasi yang menyimpang lebih jauh dari

normal. Merupakan suatu ciri tumor ganas yang bersifat ireversibel.

5. karsinoma insitu yaitu gambaran sel menjadi sangat atipik namun belum

terdapat pertumbuhan infiltratif.

6. invasi yaitu sel kanker telah menembus lapisan basal jaringan (Kuswibawati,

2. Kanker leher rahim

Penyebab dari terjadinya kanker leher rahim (cervix) disebut–sebut karena

adanya infeksi dari HPV (Human Papiloma Virus). Human Papiloma Virus

(HPV) merupakan virus DNA yang sangat kecil namun infektif serta dapat

menimbulkan lesi pada kulit maupun sel epitel pipih. Ada lebih dari 100 tipe

HPV, tipe yang umum adalah tipe 16 dan 18. Kedua tipe ini dapat menimbulkan

perubahan abnormal sel–sel cervix (CIN) dan selanjutnya menyebabkan terjasinya

kanker cervix atau kanker leher rahim (Widyani, 2005).

Faktor seluler dari HPV yang bertanggung jawab atas munculnya kanker

leher rahim adalah viral E6 dan E7. DNA E6 dan E7 dari virus ini mampu

menyebabkan kekacauan pada siklus dan proliferasi sel akibat tidak aktifnya gen

penekan tumor p53 dan pRb pada sel normal. Viral DNA E6 akan mengikat kuat

p53 sedangkan DNA E7 akan mengikat pRb (King, 2000).

D. Kultur Sel

Penggunaan kultur sel sebagai subyek uji dikarenakan selain banyaknya

tekanan publik untuk mengurangi bahkan tidak menggunakan hewan sebagai

subyek uji dalam percobaan mengingat segi moral. Alasan lain tidak

menggunakan hewan percobaan ialah untuk menghemat biaya yang besar apabila

menggunakan hewan percobaan dan juga rendahnya nilai korelasi antara hasil

yang diperoleh dengan penelitian menggunakan hewan jika dikorelasikan dengan

manusia. Dengan menggunakan kultur sel sebagai alternatif subyek dalam

dengan lebih efektif. Hal ini dikarenakan kondisi dari sel dapat dikontrol dan

dimodifikasi (Wallin, 1998).

Sel SiHa adalah salah satu kanker cervix yang menyebabkan kematian

yang tinggi pada wanita. Sel SiHa diperoleh dari fragmen sampel jaringan primer

dari suatu karsinoma cervix dan merupakan squamosa yang tidak terdiferensiasi.

Sel ini ditemukan pada manusia sekitar tahun 1995. Morfologi sel SiHa mirip

dengan sel epitelial dan tipe inti selnya tidak diketahui. Sel ini mengandung

Human Papilloma Virus 16 (HPV-16) (Anonim, 2006d).

E. Sel Vero

Sel Vero ditemukan pertama pada tahun 1962 oleh Y. Yasumura dan Y.

Kawakita di Universitas Chiba di Chiba, Jepang. Sel Vero diambil dari ginjal kera

dewasa (jenis African Green Monkey) yang sehat. Selain sering digunakan dalam

produksi vaksin, sel Vero juga sering digunakan untuk mendeteksi Verotoksin.

Saat ini, sel Vero telah banyak digunakan untuk mengembangkan pengobatan

berbagai macam penyakit, salah satu diantaranya yaitu diabetes (Anonim, 2006c).

Sel Vero digunakan secara luas pada studi replikasi virus dan uji penyakit

pes. Selain itu juga digunakan untuk uji berbagai penyakit yang diakibatkan oleh

virus (Anonim, 1983).

F. Uji Sitotoksisitas

Uji sitotoksisitas ialah suatu uji yang secara in vitro menggunakan kultur

sel dalam mengevaluasi keamanan obat, makanan, kosmetik maupun bahan-bahan

Uji sitotoksisitas ini merupakan suatu uji yang cepat, terstandarisasi,

sensitif dan tidak terlalu mahal, dengan kepentingan untuk menentukan apakah

suatu material mengandung bahan yang berbahaya (toksis) secara biologik dalam

jumlah yang signifikan. Sensitifitas yang tinggi dari uji ini karena adanya sel uji

yang terisolasi dalam kultur dan tidak adanya mekanisme protektif tubuh yang

mempengaruhi sel uji (Wallin, 1998).

Ada beberapa metode untuk mengetahui hasil uji sitotoksisitas, yaitu

metode Trypan Blue Staining, Tritium-labeled Thymidine dan MTT. Trypan Blue

Staining adalah cara sederhana untuk mengevaluasi integritas dari membran sel,

yang kemudian dari hasilnya dapat menunjukkan kematian atau proliferasi sel.

Namun metode ini kurang sensitif. Metode kedua yaitu Tritium-labeled Thymidine

adalah metode yang menggunakan senyawa radioaktif tritium yang dilabelkan

pada timidin. Pengukuran jumlah bahan radioaktif yang terambil oleh sel ini

sangat akurat namun metode ini memerlukan waktu yang lebih lama. Sedangkan

metode MTT adalah metode kolorimetrik yang mengukur hasil reduksi dengan

garam tetrazolium menjadi kristal formazan yang berwarna ungu oleh

mitokondria sel hidup melalui metabolismenya. Kemudian warna ungu yang

dibentuk diukur dengan pembacaan ELISA plate reader. Jumlah warna yang

dibentuk proporsional dengan jumlah sel yang hidup. Metode MTT bersifat

kuantitatif dan lebih sensitif bila dibandingkan dengan metode Trypan Blue

Staining karena adanya hubungan yang linear antara keaktifan sel dan absorbansi,

Staining bersifat kualitatif dan hanya mengindikasikan sel yang masih hidup

(Anonim, 2006b).

G. Mekanisme Senyawa Antikanker

Senyawa yang digunakan sebagai bahan obat kanker memiliki salah satu

kemampuan untuk menghambat terjadinya kanker dengan mekanisme

menghambat sintesis asam nukleat atau dengan menghambat proses pembelahan

sel pada saat mitosis dengan cara mengikat protein tubulin dalam spindle mitosis

dan menghalangi polymerase ke dalam mikrotubulus. Mekanisme lain yaitu

menghambat sintesis DNA dan replikasinya melalui enzim topoisomerase

(Dewick, 1986).

H. Landasan Teori

Kanker merupakan penyakit berbahaya yang merusak bagian- bagian

tubuh, ditandai pertumbuhan yang cepat dan tidak terkendali. Apabila proses

tersebut tidak ditahan pertumbuhannya akan menyebabkan kematian sel

organisme. Banyak penelitian menggunakan fraksi protein dari berbagai jenis

tanaman. Daun mimba diteliti sebagai antikanker dalam penelitian yang berjudul

“Sitotoksisitas Fraksi Protein Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss) Hasil

Pengendapan dengan Ammonium Sulfat 30%, 60%, dan 100% Jenuh terhadap

Kultur Sel SiHa (Candra, 200)”.

Dari penelitian Candra (2006) diketahui bahwa bahwa harga LC50 yang

diperoleh dari fraksi protein daun mimba hasil pengendapan dengan amonium

sulfat 30%, 60%, dan 100% jenuh berturut-turut adalah sebesar 1,72 μg/ml; 0,04

protein 60% berefek paling sitotoksik terhadap sel SiHa dan fraksi protein 30%

dan 60% diperkirakan memiliki aktivitas sebagai antikanker.

Dari hasil penelitian tersebut maka diduga bahwa fraksi protein yang lebih kecil

dari 60% juga mempunyai daya sitotoksik terhadap sel SiHa dan diperkirakan

memiliki aktivitas sebagai antikanker. Hal tersebut yang mendasari dilakukannya

penelitian tentang Sitotoksisitas Fraksi Protein Daun Mimba (Azadirachta indica

A. Juss) FP30, FP40, FP50,dan FP60 Terhadap Kultur Sel SiHa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fraksi protein mana yang

menghasilkan efek sitotoksik paling besar dan lebih berpotensi untuk

dikembangkan ke depannya sebagai senyawa antikanker.

I. Hipotesis

Sitotoksisitas Fraksi Protein Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss)

FP30, FP40, FP50,dan FP60 Terhadap Kultur Sel SiHa memiliki efek sitotoksisitas

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian sitotoksisitas fraksi protein daun mimba (Azadirachta indica A.

Juss)FP30, FP40, FP50, dan FP60 terhadap kultur sel SiHa ini termasuk penelitian

eksperimental murni dengan rancangan acak lengkap pola satu arah.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel bebas

Kadar fraksi protein daun mimba yaitu 0,20 μg/ml; 0,39 μg/ml; 0,78 μg/ml;

1,56 μg/ml; 3,13 μg/ml; 6,25 μg/ml; 12,5 μg/ml; 25 μg/ml; 50 μg/ml; 100

μg/ml dan 200 μg/ml.

2. Variabel tergantung

Persentase kematian sel SiHa dan sel Vero.

3. Variabel pengacau terkendali

a. pH dan suhu pembuatan fraksi protein, dikendalikan pada pH 7,2 dan

suhu 4oC.

b. medium tumbuh sel dikendalikan dengan menggunakan medium RPMI

1640-serum (untuk sel SiHa) dan M199 (untuk sel Vero).

c. tempat tumbuh dan waktu pemanenan daun mimba dikendalikan dengan

memanen daun pada tempat dan waktu yang sama.

4. Variabel pengacau tak terkendali

5. Definisi operasional

a.sitotoksisitas ialah sifat toksik atau beracun dari fraksi protein daun

mimba terhadap sel SiHa dan sel Vero.

b.fraksi protein ialah fraksi protein daun mimba (Azadirachta indica A.

Juss.)FP30, FP40, FP50, dan FP60, dinyatakan dalam µg/ml.

c.LC50 ialah konsentrasi fraksi protein daun mimba yang mampu membunuh

atau menyebabkan kematian sejumlah 50% sel uji dan dinyatakan dalam

µg/ml.

C. Alat dan Bahan 1. Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: alat-alat gelas,

stamper, mortir, timbangan analitik (AND ER-400 H), alumunium foil, magnetic

stirrer, tabung conical, autoklaf, tissue culture flask, swing rotor sentrifuge

(PLC), inkubator (Nuaire), mikropipet, membran dialisis (Sigma), lemari

pendingin, cell counter (Nunc), 96-well plate (Nunc), spektrofotometer UV (Cecil

CE-292), ELISA reader (SLT 340 ATC), laminar air flow (Nuaire), mikroskop

(Olympus IMT-2), haemocytometer (Nebauer), kain monel, tissue, glove, masker.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. daun mimba segar

b. kultur sel SiHa yang diambil dari persediaan di Laboratorium Hayati

c. kultur sel Vero (normal) yang diambil dari stok di Laboratorium Hayati

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

d. pereaksi-peraksi yang digunakan untuk preparasi fraksi protein daun

mimba

1) larutan dapar natrium fosfat 5 mM pH 7,2 (Merck)

2) larutan dapar natrium fosfat 5 mM pH 7,2 yang mengandung 0,14

M NaCl (Merck)

3) amonium sulfat p.a. (Merck)

e. Pereaksi-pereaksi untuk uji sitotoksisitas

1) media pencuci: RPMI 1640 (Sigma), natrium bikarbonat, Hepes

2) media penumbuh: RPMI 1640, M199, FBS (Foetal Bovine Serum)

10%, Penisilin-Streptomisin 1% (Gibco), dan Fungison 0,5%

(Gibco).

3) reagen Stopper : SDS (sodium dodeksil sulfat) dalam HCl 0,01 N

(Merck)

4) MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium

bromide) (Sigma)

D. Tata Cara Penelitian 1. Determinasi tanaman

Bahan utama yang akan digunakan dalam penelitian yaitu daun mimba,

telah dideterminasi terlebih dahulu di Laboratorium Farmakognosi Fitokimia,

kebenarannya menggunakan acuan baku (Backer dan Backuizen van den Brink,

1965).

2. Pengumpulan daun mimba

Daun mimba yang digunakan diambil dari pohon mimba yang tumbuh di

pekarangan Laboratorium Hayati, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada

bulan Juni 2006.

3. Sterilisasi alat dan bahan

Sterilisasi alat dilakukan untuk menghilangkan mikroorganisme dari

alat-alat yang akan digunakan agar tidak mengganggu penelitian. Adapun metode

sterilisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uap panas dengan

menggunakan autoklaf. Alat–alat gelas yang akan digunakan dalam keadaan

steril, dicuci sampai bersih kemudian di sterilisasi menggunakan autoklaf pada

suhu 121oC selama 20 menit.

4. Preparasi fraksi protein dari daun mimba

Daun tanaman mimba dikumpulkan segar, diseleksi, dibersihkan tulang

daunnya, dan ditimbang sebanyak 400 gram. Daun kemudian dicuci bersih dengan

air mengalir, dibungkus plastik dan disimpan dalam freezer semalam. Bahan

ditumbuk halus dalam mortir bersih dan steril dengan penambahan sedikit demi

sedikit dapar natrium fosfat 5 mM pH 7,2 yang mengandung 0,14 M NaCl pada

suhu dingin (dengan penambahan es di sekitarnya). Bahan diperas dan disaring

dengan kain monel, ditampung dalam tabung conical yang bersih dan steril.

Cairan yang diperoleh disentrifus dengan 4000 rpm selama 30 menit. Supernatan

diukur volumenya. Supernatan ekstrak gubal yang diperoleh, diendapkan

proteinnya dengan menambahkan amonium sulfat hingga mencapai kejenuhan

30%. Penambahan amonium sulfat dilakukan sedikit demi sedikit, diikuti

pengadukan teratur dengan magnetic stirrer pada suhu dingin, dilanjutkan dengan

sentrifugasi ultra dengan kecepatan 10000 rpm pada suhu 4°C selama 25 menit.

Supernatan (1) ditampung dalam labu ukur sedangkan endapan yang diperoleh

dilarutkan dalam sesedikit mungkin larutan dapar natrium fosfat 5 mM pH 7,2.

Selanjutnya endapan tadi didialisis dengan memasukkan larutan endapan dalam

dapar natrium fosfat ke dalam membran dialisis yang salah satu ujungnya telah

dijepit dengan penjepit khusus membran kemudian ujung membran yang lainnya

ditutup dengan dijepit dengan penjepit khusus membran dengan kuat. Membran

dialisis lalu digantung dalam bekerglass yang berisi dapar natrium fosfat 5 mM

pH 7,2 sebanyak 1000 ml. Proses dialisis dilakukan dalam almari es selama

semalam dengan di-stirrer perlahan dan dilakukan penggantian dapar natrium

fosfat satu kali. Hasil dialisis disentrifus dengan kecepatan 8000 rpm selama 20

menit. Endapan hasil dialisis dibuang dan supernatan diambil. Supernatan ini

merupakan sampel fraksi protein daun mimba dengan konsentrasi amonium sulfat

30% jenuh.

Supernatan (1), (2), dan (3) ditampung secara bertahap, kemudian

ditambah amonium sulfat hingga mencapai kejenuhan 40%, 50%, 60% dengan

5. Pengukuran kadar protein dengan spektrofotometri UV

Sampel fraksi protein daun mimba 30%, 40%, 50% dan 60%,

masing-masing sebanyak 10 µl dimasukkan ke dalam kuvet 1 ml lalu ditambah 990 µl

larutan dapar natrium fosfat 5 mM, diukur serapannya dengan spektrofotometer

UV pada panjang gelombang 280 nm dengan blanko larutan dapar natrium fosfat

5 mM. Untuk mengoreksi adanya serapan oleh asam nukleat pada panjang

gelombang tersebut maka pengukuran juga dilakukan pada panjang gelombang

260 nm. Perbandingan antar serapan pada 280 nm dan 260 nm merupakan rasio

serapan R 280/260, dan digunakan untuk menghitung faktor koreksi dengan cara

ekstrapolasi terhadap tabel kadar protein Layne (1957). Selanjutnya, kadar protein

dihitung dari perkalian antara serapan pada 280 nm, faktor koreksi dan faktor

pengenceran.

6. Propagasi dan panen Sel SiHa

a. Propagasi Sel SiHa

Sel diambil dari tangki nitrogen cair, kemudian segera dicairkan dalam

penangas air 37oC, kemudian ampul disemprotkan dengan etanol 70%. Ampul

dibuka dan sel SiHa dipindahkan dalam tabung conical steril yang berisi medium

RPMI 1640. Suspensi sel disentrifugasi selama 5 menit, supernatan dibuang,

diganti dengan medium RPMI yang baru, kemudian disuspensikan perlahan.

Suspensi sel lalu disentrifugasi kembali selama 5 menit kemudian dicuci ulang

sekali lagi. Supernatan dibuang, pelet ditambahkan 1 ml medium penumbuh yang

mengandung 10% FBS. Resuspensikan secara perlahan sampai homogen,

dalam inkubator dengan suhu 37oC dengan aliran 5% CO2. Setelah 24 jam,

medium penumbuh diganti dan sel ditumbuhkan hingga konfluen dan jumlahnya

cukup untuk penelitian.

b. Panen Sel SiHa

Setelah jumlah sel cukup (kurang lebih setelah berumur 7 hari), media

diganti dengan RPMI 1640 baru sebanyak 5 ml kemudian sel dilepaskan dari

dinding flask dengan cara diresuspensikan menggunakan pipet Pasteur. Sel

dipindahkan dalam tabung conical steril dan ditambahkan medium RPMI sampai

volume 10 ml dan disentrifugasi 3000 rpm selama 5 menit. Supernatan dibuang

dan pelet sel diresuspensikan perlahan dengan 1 ml medium. Sel kemudian

dihitung menggunakan haemocytometer. Suspensi sel ditambah sejumlah medium

sehingga memperoleh konsentrasi sel sebesar 2,5x104/100 μl dan siap dipakai

untuk penelitian.

8. Propagasi dan panen sel Vero

a. Propagasi Sel Vero

Sel diambil dari tangki nitrogen cair, kemudian segera dicairkan dalam

penangas air 37oC, kemudian ampul disemprotkan dengan etanol 70%. Ampul

dibuka dan sel SiHa dipindahkan dalam tabung conical steril yang berisi medium

M199. Suspensi sel disentrifugasi selama 5 menit, supernatan dibuang, diganti

dengan medium M199 yang baru, kemudian disuspensikan perlahan. Suspensi sel

lalu disentrifugasi kembali selama 5 menit kemudian dicuci ulang sekali lagi.

Supernatan dibuang, pelet ditambahkan 1 ml medium penumbuh yang

kemudian sel ditumbuhkan dalam tissue culture flask kecil dan diinkubasikan

dalam inkubator dengan suhu 37oC dengan aliran 5% CO2. Setelah 24 jam,

medium penumbuh diganti dan sel ditumbuhkan hingga konfluen dan jumlahnya

cukup untuk penelitian.

b. Panen sel Vero

Setelah jumlah sel cukup (kurang lebih setelah berumur 7 hari), sel dicuci

dengan FBS 10% sebanyak 3 ml. Untuk melepaskan sel-sel dari dinding flask,

diberi tripsin 2,5% sebanyak 1 ml. Sel dipindahkan dalam tabung conical steril

yang sudah berisi M199 sebanyak 7 ml. Kemudian sel dibilas kembali dengan

FBS 10% sebanyak 3 ml. Hasil bilasan dituang ke dalam tabung conical yang

sama dan disentrifuse selama 5 menit. Untuk menghilangkan sisa tripsin, sel

dicuci sekali lagi dengan menggunakan medium yang sama. Kemudian pelet

ditambah media kultur sebanyak 1 ml. Selanjutnya lakukan perhitungan jumlah

sel dengan menggunakan haemocytometer. Suspensi sel ditambah sejumlah

medium sehingga memperoleh konsentrasi sel sebesar 2,5x104/100 μl dan siap

dipakai untuk penelitian.

9. Uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba pada sel SiHa

Untuk uji sitotoksisitas, sebanyak 100 μl suspensi sel SiHa dengan

kepadatan 2,5x104/100 μl dimasukkan dalam sumuran-sumuran 96-well plate

yang telah berisi 100 μl fraksi protein daun mimba dengan kadar 200 µg/ml pada

sumuran A1, B1 dan C1 pada kolom 1, kemudian pada sumuran A2, B2 dan C2 di

kolom 2 ditambahkan 100 μl suspensi sel SiHa pada sumuran yang telah berisi

hingga diperoleh seri kadar yang terendah yang digunakan dalam penelitian.

Sebagai kontrol, 100 µl suspensi sel ditambahkan ke dalam sumuran yang berisi

medium RPMI 1640 dan dapar natrium fosfat 5 mM pH 7,2 sedangkan untuk

faktor koreksi, 100 µl sampel ditambahkan ke dalam sumuran yang berisi medium

RPMI 1640 dan dapar natrium fosfat 5 mM pH 7,2. Selanjutnya 96-well plate

diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 37oC, dalam inkubator dengan aliran 5%

CO2.

Pada akhir inkubasi, ke dalam masing-masing sumuran ditambahkan 10 μl

MTT 2,5 μg/ml dalam media RPMI 1640, lalu diinkubasikan semalam pada suhu

37oC, dalam inkubator dengan aliran CO2 5%. Sel hidup akan bereaksi dengan

MTT dan membentuk warna ungu. Reaksi dihentikan dengan menambahkan 50 μl

reagen stopper pada setiap sumuran dan inkubasi semalam pada suhu kamar.

Serapan setiap sumuran dibaca deangan ELISA reader pada panjang gelombang

550 nm. Besarnya serapan berbanding lurus dengan jumlah sel yang hidup.

10. Uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba pada sel Vero

Untuk uji sitotoksisitas, sebanyak 100 μl suspensi sel Vero dengan

kepadatan 2,5x104/100 μl dimasukkan dalam sumuran-sumuran 96-well plate

yang telah berisi 100 μl fraksi protein daun mimba dengan kadar 200 µg/ml pada

sumuran A1, B1 dan C1 pada kolom 1, kemudian pada sumuran A2, B2 dan C2 di

kolom 2 ditambahkan 100 μl suspensi sel Vero pada sumuran yang telah berisi

100 μl fraksi protein daun mimba dengan kadar 100 µg/ml, demikian seterusnya

hingga diperoleh seri kadar yang terendah yang digunakan dalam penelitian.

medium M199 dan dapar natrium fosfat 5 mM pH 7,2 sedangkan untuk faktor

koreksi, 100 µl sampel ditambahkan ke dalam sumuran yang berisi medium M199

dan dapar natrium fosfat 5 mM pH 7,2. Selanjutnya 96-well plate diinkubasikan

selama 24 jam pada suhu 37oC, dalam inkubator dengan aliran 5% CO2.

Pada akhir inkubasi, ke dalam masing-masing sumuran ditambahkan 10 μl

MTT 2,5 μg/ml dalam media M199, lalu diinkubasikan semalam pada suhu 37oC,

dalam inkubator dengan aliran CO2 5%. Sel hidup akan bereaksi dengan MTT

dan membentuk warna ungu. Reaksi dihentikan dengan menambahkan 50 μl

reagen stopper pada setiap sumuran dan inkubasi semalam pada suhu kamar.

Serapan setiap sumuran dibaca deangan ELISA reader pada panjang gelombang

550 nm. Besarnya serapan berbanding lurus dengan jumlah sel yang hidup.

E. Analisis Hasil

Pada metode MTT ini, serapan terbaca menunjukkan jumlah sel yang

hidup dan hasil akhir uji sitotoksisitas yaitu persentase kematian sel yang dihitung

menggunakan modifikasi rumus Abbot, dengan persamaan berikut:

% Kematian sel = x 100%

A C) (B A− −

Keterangan :

A = Rata-rata absorbansi kontrol B = Rata-rata absorbansi perlakuan

C = Rata-rata absorbansi perlakuan tanpa sel

Untuk menghitung harga LC50 dilakukan perhitungan secara statistik

menggunakan analisis probit sedangkan untuk menganalisis signifikansi

dilakukan pengolahan data dengan statistik uji T sampel independen

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Determinasi Tanaman

Penelitian ini menggunakan bahan utama berupa daun mimba. Untuk

menghindari terjadinya kesalahan pada penggunaan tanaman yang digunakan

maka dilakukan determinasi. Determinasi dilakukan di Laboratorium Kebun

Tanaman Obat, Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

B. Sterilisasi Alat dan Bahan

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini harus disterilkan terlebih

dahulu untuk menghilangkan semua pengotor dan kontaminan yang bisa

mengganggu pada saat proses penelitian. Sterilisasi dilakukan dengan

menggunakan metode uap panas bertekanan yang dilakukan pada suhu 121°C

selama kurang lebih 20 menit dan tekanan 1 atm. Metode uap panas ini dapat

membunuh mikroorganisme secara cepat disebabkan uap air panas yang lebih

mudah melakukan penetrasi ke dalam membran sel mikroorganisme. Prinsip

pemusnahan mikroorganisme dengan metode ini adalah uap air panas yang

berpenetrasi ke dalam sel mikroorganisme akan mengakibatkan koagulasi dan

denaturasi protein mikroorganisme. Penetrasi uap air panas yang cepat

mengakibatkan perusakan sel mikroorganisme yang lebih cepat.

C. Preparasi Sampel Fraksi Protein Daun Mimba

Pada penelitian ini menggunakan sampel berupa fraksi protein daun

yang bertujuan untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang menempel pada

daun, kemudian sampel disimpan di dalam freezer semalaman agar daun menjadi

lebih kaku sehingga mudah dihaluskan. Daun ditumbuk sampai halus dengan

menggunakan mortir yang dialasi dengan wadah yang berisi es sehingga tercipta

suasana yang dingin di sekitar mortir. Pada saat penumbukan ditambahkan dapar

natrium fosfat 5 mM yang mengandung NaCl. Dapar ini berfungsi untuk

mengeluarkan atau mengekstraksi protein yang terdapat pada daun dan NaCl akan

mempermudah proses ekstraksi tersebut sehingga protein dapat larut dan stabil di

dalam buffer penggerak. Proses tersebut dilakukan pada suhu dingin supaya

protein tidak rusak, karena jika dilakukan pada suhu tinggi protein akan

mengalami denaturasi. Supernatan yang diperoleh merupakan ekstrak gubal daun

mimba yang kemudian ditambahkan amonium sulfat sampai mencapai kejenuhan

30%. Penambahan amonium sulfat ini bertujuan untuk menarik air yang terdapat

di dalam larutan sehingga akan terjadi penurunan kelarutan protein dan agregasi

molekul protein yang menyebabkan protein terendapkan. Proses di atas disebut

mekanisme salting out. Pada mekanisme salting out tersebut, penambahan

amonium sulfat dilakukan secara sedikit demi sedikit agar dapat larut sempurna.

Dari proses sentrifugasi akan diperoleh supernatan dan endapan. Supernatannya

ditampung untuk digunakan pada proses preparasi sampel fraksi berikutnya,

sedangkan endapan yang diperoleh dilarutkan dalam sesedikit mungkin larutan

dapar natrium fosfat 5 mM pH 7,2.

Endapan yang diperoleh didialisis dengan tujuan untuk menghilangkan

berlangsung karena adanya perbedaan gradien konsentrasi yang besar di dalam

dan di luar permukaan tubing dialysis sehingga memungkinkan terjadinya

mekanisme difusi pasif. Konsentrasi amonium sulfat di dalam tubing dialysis

yang lebih tinggi dibanding di luar tubing dialysis mengakibatkan amonium sulfat

akan keluar dari dalam tubing dialysis dengan mekanisme difusi pasif. Selain

karena adanya perbedaan gradien konsentrasi yang besar, tubing dialysis ini

bersifat semipermeabel, yang memiliki pori yang hanya mengeluarkan

partikel-partikel yang berukuran sekitar 15.000–20.000 Dalton sehingga partikel-partikel amonium

sulfat yang berukuran lebih kecil daripada protein dapat keluar dari dalam tubing

dialysis sedang protein yang merupakan makromolekul tetap tertinggal di dalam.

Pengggantian dapar dilakukan dengan tujuan agar amonium sulfat yang keluar

dari tubing dialysis dan berada dalam dapar tidak terlalu jenuh sehingga

perbedaan gradien konsentrasi amonium sulfat yang di dalam dengan yang di luar

permukaan tubing dialysis tetap besar dan dengan demikian mekanisme difusi

pasif dapat terus berjalan.

Endapan hasil dialisis dibuang dan supernatan diambil. Supernatan ini

merupakan sampel fraksi protein daun mimba dengan konsentrasi amonium sulfat

30% jenuh.

Pada preparasi sampel fraksi protein daun mimba konsentrasi amonium

sulfat 40%, 50% dan 60% jenuh langkah pengerjaannya sama seperti di atas, yaitu

dengan menggunakan supernatan hasil pengendapan amonium sulfat. Jumlah

gram amonium sulfat yang ditambahkan berturut- turut untuk sampel fraksi

jenuh dari kadar jenuh adalah sebanyak 28,35 gram; 29,29 gram; 30,29 gram;

31,36 gram.

D. Pengukuran Kadar Protein dengan Spektrofotometri UV

Sampel fraksi-fraksi protein daun mimba yang diperoleh kemudian diukur

kadarnya dengan menggunakan metode spektrofotometer UV dengan kuvet

kuarsaglass. Panjang gelombang yang digunakan ialah 280 nm dan 260 nm.

Digunakan panjang gelombang 280 nm karena protein dapat menyerap secara

aktif dan memberi respon maksimal pada panjang gelombang tersebut. Umumnya

protein mengandung residu asam amino seperti tirosin, triptofan dan fenilalanin di

mana residu-residu asam amino tersebut mempunyai cincin aromatis yang

mengandung kromofor atau juga auksokrom sehingga dapat menyerap sinar UV.

Untuk mengoreksi adanya senyawa-senyawa yang juga dapat mengabsorbsi pada

panjang gelombang tersebut maka pengukuran juga dilakukan pada panjang

gelombang 260 nm. Metode ini kurang tepat karena terganggu oleh adanya asam

nukleat serta senyawa yang mengandung cincin pirimidin dan purin yang

mempunyai serapan maksimum pada panjang gelombang 260 nm. Oleh karena

itu, dalam perhitungan kadar protein dengan metode ini perlu dilakukan koreksi

yakni dengan mengalikan absorbansi pada panjang gelombang 280 nm dengan

faktor koreksi dan faktor pengenceran. Hasil pengukuran konsentrasi protein FP30,

FP40, FP50, FP60 berturut-turut adalah 15,95 mg/ml; 9,25 mg/ml; 15,20 mg/ml;

Tabel I. Data absorbansi fraksi protein dengan menggunakan metode spektrofotometer UV dan rasio serapan pada panjang gelombang 280 nm dan 260 nm

Absorbansi pada λ 280 nm

Absorbansi pada λ 260 nm

Konsentrasi Fraksi protein daun mimba(mgml-1)

0,223 0,245 15,95

0,195 0,276 9,25

0,203 0,214 15,20

0,542 0,641 35,30

E. Uji Sitotoksisitas Fraksi Protein Daun Mimba

Uji sitotoksisitas yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan uji

sitotoksisitas secara in vitro. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan

perlakuan fraksi protein daun mimba FP30, FP40, FP50, FP60 pada kultur sel SiHa

dan sel Vero.

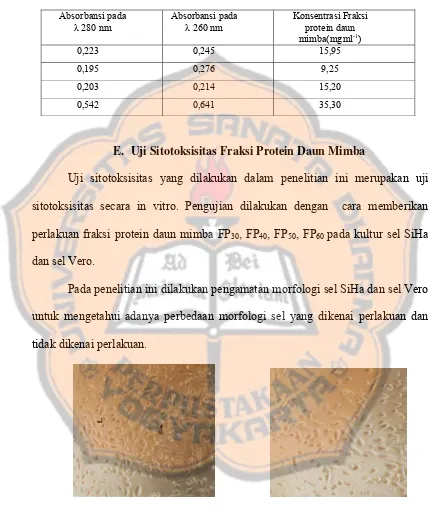

Pada penelitian ini dilakukan pengamatan morfologi sel SiHa dan sel Vero

untuk mengetahui adanya perbedaan morfologi sel yang dikenai perlakuan dan

tidak dikenai perlakuan.

sel SiHa sel Vero

Gambar 2. Kultur sel SiHa yang diberi Gambar 3. Kultur sel Vero yang diberi

perlakuan fraksi protein daun mimba perlakuan fraksi protein daun mimba

keterangan: (i) sel SiHa yang hidup keterangan : (i) sel Vero yang hidup

(ii) sel SiHa yang mati (ii) sel Vero yang mati

Sel SiHa yang hidup tampak berbentuk panjang dan menempel pada flask.

Sel SiHa yang mati tampak berbentuk bulat, berukuran lebih kecil, dan tidak

menempel pada flask. Sel Vero yang hidup tampak berbentuk lonjong dan

menempel pada dasar flask. Sedangkan sel Vero yang mati tampak berbentuk

bulat dan tidak menempel pada dasar flask.

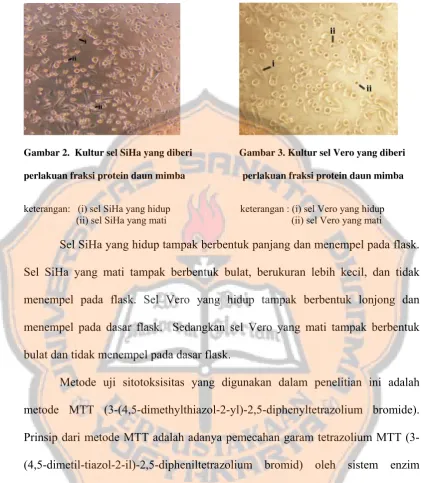

Metode uji sitotoksisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide).

Prinsip dari metode MTT adalah adanya pemecahan garam tetrazolium MTT

(3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-dipheniltetrazolium bromid) oleh sistem enzim

reduktase suksinat tetrazolium yang terdapat di dalam mitokondria sel sehingga

N N N N

S N

CH3

CH3

NH N

N N

S N

CH3

CH3

NADH

NAD+

MTT Formazan

Br

Gambar 4. Reaksi Pembentukan Kristal Formazan

Kristal formazan ini bersifat tidak larut air. Penambahan detergen

(natrium dodesil sulfat 10%) yang terdapat dalam stopper reagent, akan

menyebabkan kristal formazan larut. Intensitas warna ungu yang terbentuk dapat

dibaca dengan ELISA reader. Jumlah sel hidup berbanding lurus dengan

intensitas warna dari formazan yang terbentuk.

Gambar 5. Kristal Formazan di Bawah Mikroskop

Metode MTT ini termasuk metode yang cukup akurat karena absorbansi

yang terbaca sebanding dengan jumlah sel hidup yang masih aktif melakukan

metabolisme. Selain itu, uji ini juga dirasa cukup aman, sederhana, dan cepat.

Aman karena tidak memerlukan penggunaan zat-zat yang berbahaya, sederhana

mudah, dan cepat karena waktu yang dibutuhkan cukup singkat sehingga sangat

memungkinkan untuk menguji sampel dalam jumlah yang cukup banyak.

Data yang diperoleh dari uji toksisitas dengan metode MTT adalah nilai

absorbansi yang selanjutnya diolah dengan menggunakan modifikasi rumus Abbot

sehingga menghasilkan persentase kematian sel pada masing-masing fraksi

protein daun mimba. Konsentrasi protein yang digunakan pada masing-masing

fraksi yaitu 0,20 μg/ml; 0,40 μg/ml; 0,80 μg/ml; 1,56 μg/ml; 3,13 μg/ml; 6,25

μg/ml; 12,50 μg/ml; 25,00 μg/ml; 50,00 μg/ml; 100,00 μg/ml; 200,00 μg/ml.

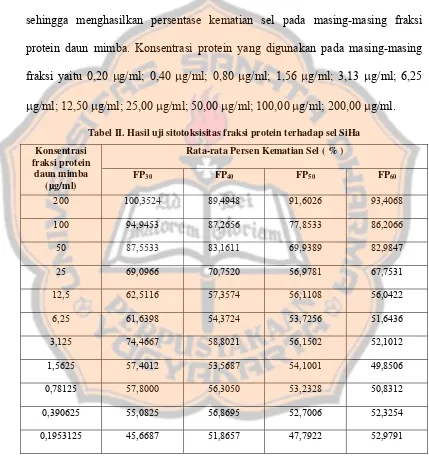

Tabel II. Hasil uji sitotoksisitas fraksi protein terhadap sel SiHa

Rata-rata Persen Kematian Sel ( % ) Konsentrasi

fraksi protein daun mimba

(µg/ml)

FP30 FP40 FP50 FP60

200 100,3524 89,4948 91,6026 93,4068

100 94,9453 87,2656 77,8533 86,2066

50 87,5533 83,1611 69,9389 82,9847

25 69,0966 70,7520 56,9781 67,7531

12,5 62,5116 57,3574 56,1108 56,0422

6,25 61,6398 54,3724 53,7256 51,6436

3,125 74,4667 58,8021 56,1502 52,1012

1,5625 57,4012 53,5687 54,1001 49,8506

0,78125 57,8000 56,3050 53,2328 50,8312

0,390625 55,0825 56,8695 52,7006 52,3254

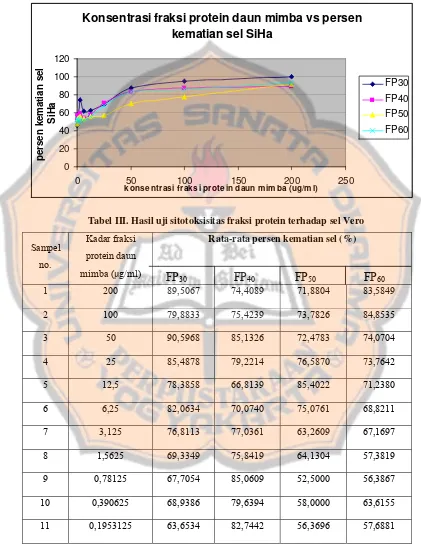

Gambar 6. Grafik persentase kematian sel SiHa perlakuan fraksi protein daun mimba

10%, 20%, 30%, 60% secara metode MTT

Konsentrasi fraksi protein daun mimba vs persen kematian sel SiHa

0 20 40 60 80 100 120

0 50 100 150 200 250

konsentrasi fraksi protein daun m im ba (ug/m l)

p e rs en k em a ti an s el SiH a FP30 FP40 FP50 FP60

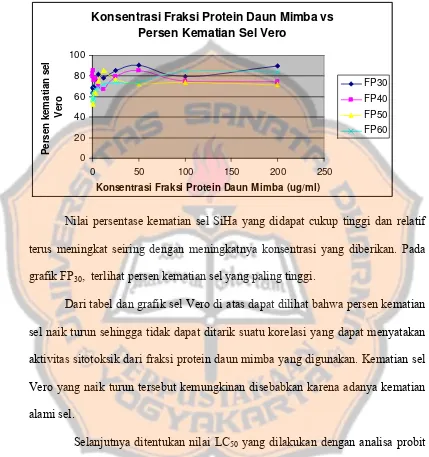

Tabel III. Hasil uji sitotoksisitas fraksi protein terhadap sel Vero

Sampel

no.

Kadar fraksi

protein daun

mimba (μg/ml)

Rata-rata persen kematian sel (%)

1 200 89,5067 74,4089 71,8804 83,5849

FP30 FP40 FP50 FP60

2 100 79,8833 75,4239 73,7826 84,8535

3 50 90,5968 85,1326 72,4783 74,0704

4 25 85,4878 79,2214 76,5870 73,7642

5 12,5 78,3858 66,8139 85,4022 71,2380

6 6,25 82,0634 70,0740 75,0761 68,8211

7 3,125 76,8113 77,0361 63,2609 67,1697

8 1,5625 69,3349 75,8419 64,1304 57,3819

9 0,78125 67,7054 85,0609 52,5000 56,3867

10 0,390625 68,9386 79,6394 58,0000 63,6155

Gambar 7. Grafik persentase kematian sel Vero perlakuan fraksi protein daun mimba

30%, 40%, 50%, 60% secara metode MTT

Konsentrasi Fraksi Protein Daun Mimba vs Persen Kematian Sel Vero

0 20 40 60 80 100

0 50 100 150 200 250

Konsentrasi Fraksi Protein Daun Mimba (ug/ml)

P e rs en k e m a ti an s e l Ve ro FP30 FP40 FP50 FP60

Nilai persentase kematian sel SiHa yang didapat cukup tinggi dan relatif

terus meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi yang diberikan. Pada

grafik FP30, terlihat persen kematian sel yang paling tinggi.

Dari tabel dan grafik sel Vero di atas dapat dilihat bahwa persen kematian

sel naik turun sehingga tidak dapat ditarik suatu korelasi yang dapat menyatakan

aktivitas sitotoksik dari fraksi protein daun mimba yang digunakan. Kematian sel

Vero yang naik turun tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya kematian

alami sel.

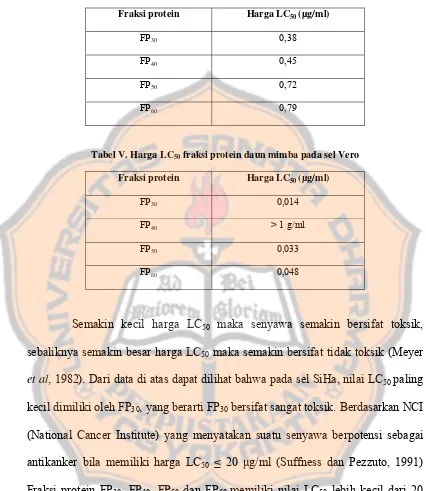

Selanjutnya ditentukan nilai LC50 yang dilakukan dengan analisa probit

menggunakan SPSS 13. Penentuan nilai LC50 ini bertujuan untuk mengetahui

ketoksikan fraksi protein daun mimba terhadap sel SiHa dan sel Vero. Dari hasil

Tabel IV. Harga LC50 fraksi protein daun mimba pada sel SiHa

Fraksi protein Harga LC50 (µg/ml)

FP30 0,38

FP40 0,45

FP50 0,72

FP60 0,79

Tabel V. Harga LC50 fraksi protein daun mimba pada sel Vero

Fraksi protein Harga LC50 (µg/ml)

FP30 0,014

FP40 > 1 g/ml

FP50 0,033

FP60 0,048

Semakin kecil harga LC50 maka senyawa semakin bersifat toksik,

sebaliknya semakin besar harga LC50 maka semakin bersifat tidak toksik (Meyer

et al, 1982). Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada sel SiHa, nilai LC50 paling

kecil dimiliki oleh FP30, yang berarti FP30 bersifat sangat toksik. Berdasarkan NCI

(National Cancer Institute) yang menyatakan suatu senyawa berpotensi sebagai

antikanker bila memiliki harga LC50 ≤ 20 μg/ml (Suffness dan Pezzuto, 1991)

Fraksi protein FP30, FP40, FP50 dan FP60 memiliki nilai LC50 lebih kecil dari 20

µg/ml, sehingga bisa dikembangkan sebagai senyawa antikanker.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini berbeda dengan penelitian

sebelumnya (Candra, 2006). Pada penelitian Candra, LC50 yang diperoleh pada

karena protein-protein yang memiliki kemampuan untuk menghambat

pertumbuhan sel SiHa telah banyak mengendap di fraksi protein 30% dan 60%

jenuh sehingga banyak sel kanker yang mati pada fraksi protein daun mimba 30%

dan 60%.

Sedangkan untuk sel Vero, nilai LC50 paling kecil juga dimiliki oleh FP30,

yang berarti fraksi protein tersebut bersifat sangat toksik. Dari data di atas dapat

dilihat bahwa fraksi protein daun mimba juga bersifat toksik pada sel Vero. Hal

ini dapat menjadi penghambat untuk mengembangkan fraksi protein daun mimba

sebagai senyawa antikanker. Dilakukan pula uji Kolmogorov-Smirnov yang

bertujuan untuk membandingkan tingkat kesesuaian sampel dengan suatu

distribusi tertentu. Hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa

semua fraksi protein baik pada sel SiHa maupun sel Vero memiliki distribusi

normal (sig. > 0,05).

Kemudian dilakukan penghitungan nilai kolerasi LC50 sel SiHa dan sel

Vero pada taraf kepercayaan 95%. Untuk sel SiHa diperoleh hasil bahwa pada

semua fraksi (FP30, FP40, FP50 dan FP60) kolerasinya linier ( r hitung > r tabel ).

Untuk melihat perbedaan antara persen kematian sel SiHa dengan sel Vero

karena pemaparan fraksi protein daun mimba digunakan uji t sampel independen

dengan menggunakan program SPSS 13,0. Hasil uji t pada FP40 menunjukkan

bahwa LC50 sel SiHa berbeda bermakna dengan LC50 sel Vero (sig.<0,05). Hal ini

berarti terdapat perbedaan respon antara sel SiHa dengan sel Vero karena adanya

fraksi protein daun mimba FP40. Hasil uji t pada FP30, FP50, dan FP60 menunjukkan

Hal ini berarti fraksi protein daun mimba FP30, FP50, dan FP60 memiliki

kemampuan yang sama untuk menginduksi kematian sel SiHa dan sel Vero

sehingga fraksi protein daun mimba FP30, FP50, dan FP60 diduga tidak dapat

dikembangkan sebagai antikanker. Sedangkan fraksi protein daun mimba FP40

<