Judul:

INSTRUMENTASI DAN REKAYASA PERALATAN GEOFISIKA DI INSTANSI BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Disusun oleh :

ILHAM DWI CHRISTANTO

NIM : 1313010027

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

iii

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan YME, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan kerja praktek di Bidang Geofisika sub bidang intrumentasi rekayasa di BMKG. Laporan ini ditulis berdasarkan pada apa yang saya peroleh selama melaksanakan kerja praktek di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Juli 2014–21 Agustus 2014.

Banyak sekali manfaat yang di peroleh dari kerja praktek ini, di antaranya dapat diperoleh tanbahan ilmu pengetahuan yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah, memperluas wawasan dan cakrawala berpikir kita tentang dunia elektronik khususnya yang terdapat pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta memperkenalkan kita pada dunia kerja yang nyata.

Penyusunan laporan ini terselesaikan tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang turut serta memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

• Bapak Yohannes Tasar selaku Kepala Bidang Instrumentasi Rekayasa dan Kalibrasi Peralatan Geofisika.

• Bapak Ahmad Kadarisman,ST. selaku Kepala Sub. Bidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika.

• Bapak Andi Suhandi,S.Kom., Bapak Eko Priyatno,A.Md, Bapak Zamroni, A.Md, Bapak Muh. Sanusi,S.Si. selaku Pembimbing KP (Kerja Praktek) Bidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika.

• Seluruh staff dan karyawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika bidang instrumentasi rekayasa Geofisika.

• Bapak Iwa Sudradjat,ST.MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta

• Ibu Rika Novita,ST.MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Elektronika Industri, Politeknik Negeri Jakarta.

iv

• Kedua orang tua atas doa, bantuan serta dorongannya.

• Hendra Suhaenda, Maulana Ibrahim, dan M.Azharrudin Lubis yang telah membantu penulis dan motivasi dalam menyelesaikan laporan. • Teman – teman Teknik Elektronika Industri terutama Angkatan 2013

dan juga teman–teman Teknik Elektro yang lain.

• Semua pihak yang telah membantu penulis, baik doa dan materi. Terima kasih.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Penulis,

v

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan... 2

1.4 Tujuan Kerja Praktek... 2

1.4.1 Umum... 2

1.4.2 Khusus... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 3

2.1 Mikrokontroller ... 3

2.1.1 Jenis–Jenis Mikrokontroller... 4

2.2 Pengkondisi Sinyal ... 6

2.2.1 Pendahuluan... 6

2.2.2 Prinsip–prinsip Pengkondisi Sinyal Analog ... 6

2.3 Operational Amplifier ... 10

2.3.1 Karakteristik Op Amp ... 11

2.3.2 Spesifikasi Op Amp ... 17

2.4 ADC (Analog Digital Converter)... 18

2.4.1. Pengertian ADC :... 18

2.4.2. Prinsip kerja ADC:... 19

2.4.3. Jenis-jenis dari ADC dan fungsi dari masing-masing jenisnya ... 21

2.5 Real-Time Clock (RTC)DS1307... 22

vi

3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan ... 28

3.3 Pembahasan Hasil PKL ... 29

3.3.1 Intensitymeter ... 29

3.3.2 Spesifikasi Intensitymeter ... 32

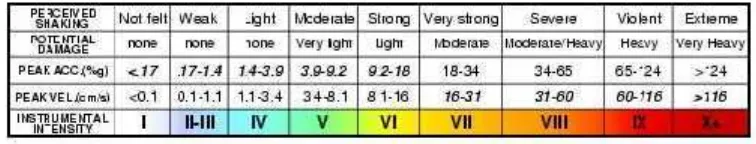

3.3.3. Skala MMI (Modified Mercalli Intensity) ... 33

3.4 Identifikasi Masalah ... 35

3.4.1 Kendala yang Dihadapi ... 35

3.4.2. Cara Menghadapi Masalah ... 35

BAB IV PENUTUP ... 36

4.1. Simpulan... 36

vii

Gbr 2.3 Op amp. (a) Simbol. (b) Karakteristik ideal dari sebuah op amp ... 12

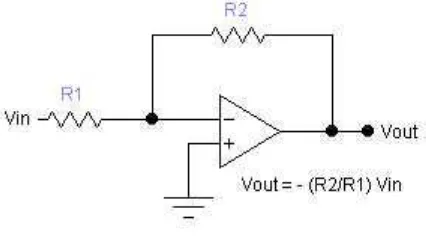

Gbr 2.4 Amplifier inverting ... 14

Gbr 2.5 Tipe-tipe efek nonideal dalam analisis op amp dan rangkaian ... 15

Gbr 2.6 ADC 0804 ... 18

Gbr 2.7 Rangkaian Dasar ADC Dengan ADC IC 0804... 22

Gbr 2.8 Diagram DS1307 pin RTC (Data Sheet IC Real-Time Clock DS1307 .. 23

Gbr 2.9. Cara Kerja GPS... 24

Gbr 2.10 Manfaat atau Fungsi Global Positioning System (GPS) ... 25

Gbr 3.2 Intensitymeter ... 29

Gbr 3.3 Diagram Alur ... 31

Gbr 3.4 Diagram Blok... 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ranges of ground motions for Modified Mercalli Intensities... 30DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan dari PerusahaanLampiran 2 Daftar Kegiatan selama PKL di Perusahaan

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPerkembangan teknologi telah menghantarkan kita ke zaman dimana semua pengetahuan maupun keingintahuan telah terjawab dengan adanya teknologi.Sebagai contoh gejala bumi, gejala alam maupun prediksi cuaca dapat kita ketahui dengan adanya kemajuan teknologi. BMKG merupakan instansi yang pengukuran dan menginformasikan output-output dari hasil pengukuran tersebut sebagai informasi untuk masyarakat dan instansi lain yang membutuhkan.

BMKG meliputi mengukur dan meneliti di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Setiap bidang memiliki parameter masing-masing dan output yang di gunakan secara berbeda-beda. Setiap alat ukur memiliki dua type yaitu konvensional dan digital. Parameter yang diukur oleh BMKG tentang cuaca, iklim, curah hujan, dan gempa bumi.

Pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai bidang Geofisika dan alat pengukur intensitas gempa. Khususnya membahas tentang keilmuan bumi. Di Geofisika itu sendiri memiliki 3 alat, yaitu: Seismograf, Accelerograf, dan intensitimeter. Laporan ini akan membahas alat intensiti meter. Yang mana alat ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar intensitas gempa bumi.

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja praktek adalah sebagai berikut :

Waktu : 8 Juli–21 Agustus 2015

Tempat : JL. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

1.4 Tujuan Kerja Praktek

1.4.1 Umum

a. Memenuhi salah satu mata kuliah jurusan Teknik Elektro yang juga merupakan prasyarat kelulusan bagi setiap mahasiswa.

b. Mengamati secara langsung aplikasi dari teori – teori yang telah dipelajari selama proses perkuliahan.

c. Memperluas wawasan dan pengalaman mengenai kondisi kerja di dunia industri sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja nantinya.

d. Mendapatkan kesempatan untuk menganalisa setiap permasalahan yang mungkin terjadi di lapangan dan mengetahui tindakan penanganan yang tepat.

1.4.2 Khusus

a. Mampu memahami teori dasar tentang Geofisika b. Mampu mengoperasikan alat Intensitimeter

3

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mikrokontroller

Mikrokontroler adalah sebuah chip terintegrasi terdiri dari CPU, Memory,

I/O port dan timer seperti sebuah komputer standar yang biasanya menjadi bagian

dari sebuah embedded system (sistem yang didesain untuk melakukan satu atau lebih fungsi khusus yang real time), tetapi karena didesain hanya untuk menjalankan satu fungsi yang spesifik dalam mengatur sebuah sistem, mikrokontroler ini bentuknya sangat kecil dan sederhana dan mencakup semua fungsi yang diperlukan pada sebuah chip tunggal. (Budiharto, 2011). Mikrokontroler berbeda dengan mikroprosesor, yang merupakan sebuah chip untuk tujuan umum yang digunakan untuk membuat sebuah komputer multi fungsi atau perangkat yang membutuhkan beberapa chip untuk menangani berbagai tugas. Mikrokontroler dimaksudkan untuk menjadi mandiri dan

independent, dan berfungsi sebagai komputer khusus yang kecil.

Keuntungan besar dari mikrokontroler dibandingkan dengan menggunakan mikroprosesor yang lebih besar, adalah bahwa jumlah komponen dan biaya desain dari item yang dikendalikan dapat ditekan seminimum mungkin. Mikrokontroler biasanya didesain menggunakan teknologi CMOS (Complemantary Metal Oxide

Semiconductor), sebuah teknologi pembuatan chip terintegrasi (IC) efisien yang

menggunakan daya kecil dan lebih kebal terhadap lonjakan listrik dibandingkan teknik yang lain.

Ada beberapa arsitektur yang digunakan, tetapi yang dominan adalah CISC (Complex Instruction Set Computer), yang memungkinkan mikrokontroler untuk memiliki banyak instruksi pengaturan yang dapat dijalankan dengan sebuah instruksi makro. Beberapa menggunakan arsitektur RISC (Reduced Instruction Set

Mikrokontroler sudah menjadi umum untuk digunakan pada berbagai area, dan dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga, perangkat komputer dan peralatan instrumentasi. Mikrokontroler juga banyak digunakan di dalam kendaraan bermotor, banyak industri yang menggunakannya, dan telah menjadi bagian sentral dari robotika industri. Karena biasa digunakan untuk mengendalikan sebuah proses tunggal dan menjalankan instruksi yang sederhana, mikrokontroler tidak memerlukan daya pemrosesan yang besar.

Pasar otomotif telah menjadi pendorong utama perkembangan mikrokontroler, banyak yang telah dikembangkan untuk keperluan aplikasi otomotif. Karena mikrokontroler yang digunakan pada otomotif harus menghadapi kondisi lingkungan yang keras, mereka harus menjadi sangat handal dan tahan banting. Namun demikian, mikrokontroler otomotif, seperti juga mikrokontroler yang lain, merupakan produk yang sangat murah dan dapat memberikan fitur canggih, yang tanpa dorongan dari perkembangan industri mungkin akan menjadi hal yang tidak mungkin atau akan menjadi sangat mahal untuk diimplementasikan.

2.1.1 Jenis–Jenis Mikrokontroller

Secara umum mikrokontroler terbagi menjadi 3 keluarga besar yang ada di pasaran. Setiap keluarga memepunyai cirri khas dan karekteriktik sendiri sendiri, berikut pembagian keluarga dalam mikrokontroler:

1. Keluarga MCS51

Mikrokonktroler ini termasuk dalam keluarga mikrokonktroler CISC. Sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam 12 siklus clock. Mikrokontroler ini berdasarkan arsitektur Harvard dan meskipun awalnya dirancang untuk aplikasi mikrokontroler chip tunggal, sebuah mode perluasan telah mengizinkan sebuah ROM luar 64KB dan RAM luar 64KB diberikan alamat dengan cara jalur pemilihan chip yang terpisah untuk akses program dan memori data.

dilakukan secara langsung dan secara efisien dalam register internal dan RAM. Karena itulah MCS51 digunakan dalam rancangan awal PLC (programmable

Logic Control).

2. AVR

Mikrokonktroler Alv and Vegard’s Risc processor atau sering disingkat AVR merupakan mikrokonktroler RISC 8 bit. Karena RISC inilah sebagian besar kode instruksinya dikemas dalam satu siklus clock. AVR adalah jenis mikrokontroler yang paling sering dipakai dalam bidang elektronika dan instrumentasi. (Winoto, 2008).Secara umum, AVR dapat dikelompokkan dalam 4 kelas. Pada dasarnya yang membedakan masing-masing kelas adalah memori, peripheral dan fungsinya. Keempat kelas tersebut adalah keluarga ATTiny, keluarga AT90Sxx, keluarga ATMega dan AT86RFxx.

3. PIC

PIC ialah keluarga mikrokontroler tipe RISC buatan Microchip Technology. Bersumber dari PIC1650 yang dibuat oleh Divisi Mikroelektronika General

Instruments. Teknologi Microchip tidak menggunakan PIC sebagai akronim,melainkan nama brandnya ialah PICmicro. Hal ini karena PIC singkatan dari Peripheral Interface Controller, tetapi General Instruments mempunyai akronim PIC1650 sebagai Programmabel Intelligent Computer.

PIC pada awalnya dibuat menggunakan teknologi General Instruments 16 bit CPU yaitu CP1600. (* bit PIC dibuat pertama kali 1975 untuk meningkatkan performa sistem peningkatan pada I/). Saat ini PIC telah dilengkapi dengan EPROM dan komunikasi serial, UAT, kernel kontrol motor dll serta memori program dari 512 word hingga 32 word. 1 Word disini sama dengan 1 instruki bahasa assembly yang bervariasi dari 12 hingga 16 bit, tergantung dari tipe

PICmicro tersebut.

Pada awalnya, PIC merupakan kependekan dari Programmable Interface

Intelligent Computer. PIC termasuk keluarga mikrokonktroler berarsitektur

Harvard yang dibuat oleh Microchip Technology. Awalnya dikembangkan oleh Divisi Mikroelektronik General Instruments dengan nama PIC1640. Sekarang

Microhip telah mengumumkan pembuatan PIC-nya yang keenam.

PIC cukup popular digunakan oleh para developer dan para penghobi ngoprek karena biayanya yang rendah, ketersediaan dan penggunaan yang luas, database aplikasi yang besar, serta pemrograman (dan pemrograman ulang) melalui hubungan port serial yang terdapat pada komputer.

2.2 Pengkondisi Sinyal 2.2.1 Pendahuluan

Bermacam-macam transduser yang diperlukan untuk mentransformasi bermacam-macam variabel dinamik dalam sistem kontrol proses ke listrik analog menghasilkan bermacam-macam karakteristik sinyal resultan. Pengkondisi sinyal digunakan untuk mengkonversinya ke bentuk yang susuai dengan interface dengan elemen-elemen yang lain dalam loop kontrol proses. Dalam sub bab ini difokuskan pada konversi analog, dimana output dikondisikan pada sinyal analog.

2.2.2 Prinsip–prinsip Pengkondisi Sinyal Analog

Sebuah transduser mengukur suatu variabel dinamik dengan mengkonversinya kedalam sinyal elektrik. Untuk mengembangkan transduser seperti ini, banyak dipengaruhi oleh kondisi alam sehingga hanya ada beberapa tipe yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai.

2.2.2.1 Perubahan Level Sinyal

Metode paling sederhana dari pengkondisi sinyal adalah pengubahan level sinyal. Contoh yang paling umum adalah untuk penguatan atau pelemahan level tegangan. Secara umum, aplikasi kontrol proses dihasilkan dalam variasi sinyal frekuensi rendah secara lambat dimana amplifier respon dc atau frekuensi rendah bisa dipakai. Suatu faktor penting dalam pemilihan sebuah amplifier adalah impedansi input yang amplifier tawarkan kepada tranduser (atau elemen-elemen lain yang menjadi input).

2.2.2.2 Linierisasi

Linierisasi bisa dihasilkan oleh sebuah amplifier yang gainnya sebuah fungsi level tegangan untuk melinierkan semua variasi tegangan input ke tegangan output. Sebuah contoh sering terjadi pada sebuah tranduser dimana outputnya adalah eksponensial berkenaan dengan variabel dinamik. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat sebuah contoh yang dimaksud dimana tegangan tranduser diasumsikan eksponensial terhadap intensitas cahaya I.

Bisa dituliskan sebagai

VI= V0e-α t+ (2-1)

Dimana

VI = tegangan output pada intensitas I

V0 = tegangan intensitas zero

I = intensitas cahaya

Untuk melinierkan sinyal ini digunakan amplifier yang outputnya bervariasi secara logaritma terhadap input

VA= K ln(VIN) (2-2)

Dimana

VA = tegangan output amplifier

K = konstanta kalibrasi

VIN = tegangan input amplifier = VI[dalam Pers. (2-1)]

Dengan substitusi Persamaan (2-1) ke Persamaan (2-2) dimana VIN = VI diperoleh

VA= K ln(V0)– α KI (2-3)

Gbr 2.1 Contoh transduser nonlinier.

Gbr 2.2 Contoh transduser linear

Pengkondisi sinyal yang bagus menghasilkan tegangan output yang berubah secara linier terhadap intensitas cahaya.

Output amplifier berubah secara linier dengan intensitas tetapi dengan offset K ln V0 dan faktor skala dari α K seperti diperlihatkan pada Gambar 2.2. Untuk mengeliminasi offset dan menyediakan kalibrasi yang diinginkan dari tegangan

versus intensitas dapat digunakan pengkondisi sinyal.

2.2.2.3 Konversi

Pengkondisi sinyal digunakan untuk mengkonversi suatu tipe variasi elektrik kepada tipe lainnya. Sehingga, satu kelas besar dari transduser-transduser menyediakan perubahan tahanan dengan perubahan dalam variabel dinamik.

2.2.2.4 Penapis dan Penyesuai Impedansi

Sering sinyal-sinyal gangguan dari daya yang besar muncul dalam lingkungan industri, seperti sinyal-sinyal frekuensi saluran standar 60 Hz dan 400 Hz. Transien start motor juga dapat mengakibatkan pulsa-pulsa dan sinyal-sinyal yang tidak diperlukan lainnya dalam loop kontrol proses. Dalam banyak kasus, perlu digunakan high pass, low pass dan notch filter untuk mengurangi sinyal-sinyal yang tidak diinginkan dari loop. Filter seperti ini dapat dipenuhi oleh filter pasif yang hanya menggunakan resistor, kapasitor, induktor, atau filter aktif, menggunakan gain dan

feedback.

Penyesuai impedansi adalah sebuah elemen penting dari pengkondisi sinyal ketika impedansi internal transduser atau impedansi saluran dapat mengakibatkan error dalam pengukuran variabel dinamik. Baik jaringan aktif maupun pasif juga dipakai untuk menghasilkan penyesuai seperti ini.

2.3 Operational Amplifier

Detektor yang digunakan dalam rangkaian jembatan dan potensiometer yang digunakan dalam sistem kontrol proses terdiri dari tabung dan rangkaian transistor. Dalam kasus lain dimana transformasi impedansi, amplifikasi, dan operasi lain yang diperlukan, rangkaian dirancang bergantung pada komponen elektronik diskrit. Dengan kemajuan yang luar biasa dalam bidang elektronik dan

integrated circuit (IC), syarat untuk mengimplementasikan desain dari

kan solusi yang cepat untuk masalah-masalah pengkondisi sinyal bersama dengan ukuran kecil, konsumsi daya rendah, dan harganya murah. (Malvino, Prinsip-Prinsip Kerja Elektronika, 2000)

Secara umum, aplikasi dari IC memerlukan pengetahuan tentang jalur yang tersedia dari peralatan yang demikian, spesifikasi dan batasannya, sebelum dapat diaplikasikan untuk masalah khusus. Terpisah dari IC-IC yang dikhususkan ada juga tipe dari amplifier yang mendapatkan aplikasi yang luas seperti blok pembentuk dari aplikasi pengkondisi sinyal. Peralatan ini, disebut operasi

amplifier (op amp), telah ada selama bertahun-tahun, awalnya dibuat dari tabung,

kemudian transistor diskrit, dan sekarang integrated circuit. Meski banyak jalur dari op amp dengan bermacam spesifikasi khusus ada dari beberapa pabrik, semuanya memiliki karakteristik umum dalam operasi yang dapat dipakai dalam rancangan dasar berkaitan dengan op amp umum.

2.3.1 Karakteristik Op Amp

Dengan sendirinya, op amp adalah amplifier elektronik yang sangat sederhana dan nampak tak berguna. Dalam Gambar 2.3a kita dapat lihat simbol standar dari op amp dengan penandaan input (+) dan input (-), dan output.

Input (+) juga disebut input noniverting (tidak membalik) dan (-)input

inverting (membalik). Hubungan dari input op amp dan output sungguh sangat

sederhana, seperti yang terlihat dengan menganggap dari deskripsi idealnya.

• OP AMP IDEAL

Karakteristik lain dari op amp adalah (1) impedansi tak terhingga antar input-inputnya dan (2) impedansi output zero. Pada dasarnya, op amp adalah peralatan yang mempunyai hanya dua keadaan output, +Vsat dan –Vsat. Dalam prakteknya, peralatan ini selalu digunakan dengan umpan balik dari output ke input. Umpan balik seperti ini menghasilkan implementasi dari berbagai hubungan khusus antara tegangan input dan output.

(a) (b)

Gbr 2.3 Op amp. (a) Simbol. (b) Karakteristik ideal dari sebuah op amp Vo

+VSAT

-VSAT

• AMPLIFIER INVERTING IDEAL

Untuk melihat bagaimana op amp digunakan, perhatikan rangkaian pada Gambar 2.4. Disini resistor R2 digunakan untuk umpan balik output ke input inverting dari op amp dan R1 menghubungkan tegangan input Vin dengan titik yang sama ini. Hubungan bersama disebut titik penjumlahan (summing point). Dapat dilihat bahwa dengan tanpa umpanbalik dan (+) digroundkan, Vin>0 menjadikan output saturasi negatif, sedangkan Vin<0 menjadikan output saturasi positif. Dengan umpanbalik, output menyesuaikan dengan tegangan sedemikian hingga:

1. Tegangan summing point sama dengan level input (+) op amp, dalam keadaan ini adalah nol/zero.

2. Tidak ada aliran arus melalui terminal-terminal input op amp karena anggapan impedansi tak hingga.

Dalam keadaan ini, jumlah dari arus pada summing point harus nol.

I1+I2= 0 (2-24)

Karena tegangan pada summing point dianggap nol, kita mempunyai

0

dari Persamaan (2-25), kita dapat menuliskan respon rangkaian sebagai

Jadi, rangkaian pada Gambar 2.4 adalah amplifier inverting dengan gain R2/R1 yang digeser 1800 dalam fase (terbalik) dari input. Alat ini juga merupakan attenuator dengan menjadikan R2 < R1.

Gbr 2.4 Amplifier inverting

Pendekatan serupa dapat dipakai untuk analisis ideal dari banyak rangkaian op amp yang lainnya dimana langkah (1) dan (2), yang diberikan diatas, membawa kepada persamaan-persamaan seperti Persamaan (2-24) dan (2-25). Akan tetapi, harus kita perhatikan bahwa amplifier inverting dari Gambar 2.4 mempunyai impedansi input R1 yang, secara umum, bisa tidak tinggi. Sehingga, meskipun didukung dengan sifat dari gain variabel atau

attenuasi, rangkaian ini tidak mempunyai impedansi input yang tinggi. (Malvino, Prinsip-Prinsip Kerja Elektronika, 2000)

• EFEK-EFEK NONIDEAL

Analisis dari rangkaian op amp dengan respons nonideal dilakukan dengan memperhatikan parameter-parameter berikut:

1. Gain open loop berhingga. Op amp yang sebenarnya mempunyai gain tegangan seperti ditunjukkan oleh respons amplifier dalam Gambar 2.5a.

2. Impedansi input berhingga. Op amp yang sebenarnya mempunyai impedansi input dan, sebagai konsekuensi, tegangan berhingga dan arus melalui terminal input.

3. Impedansi output tidak nol. Op amp yang sebenarnya mempunyai impedansi output tidak nol, meskipun impedansi output rendah ini khsusunya hanya beberapa ohm.

Gbr 2.5 Tipe-tipe efek nonideal dalam analisis op amp dan rangkaian

a) Karakteristik nonideal op amp b) Efek-efek nonideal

Dalam aplikasi modern efek nonideal ini dapat diabaikan dalam desian rangkaian op amp. Contohnya, anggap rangkaian dari Gambar 2.5b dimana impedansi berhingga dan gain dari op amp adalah sudah termasuk. Kita dapat menggunakan analisis rangkaian standar umtuk menemukan hubungan antara tegangan input dan output untuk rangkaian ini.

Penjumlahan arus pada titik penjumlan diberikan

I1+ I2+ Is= 0

Akhirnya, dengan mengkombinasikan persamaan-persamaan di atas, kita

0,0005 yang menunjukkan bahwa gain untuk persamaan (2-27) berbeda dari yang ideal dengan hanya 0,05%.

Tentu saja, cara ini hanya satu contoh dari banyak rangkaian op amp yang digunakan, tetapi sebetulnya dalam semua kasus analisis yang sama menunjukkan bahwa karakteristik ideal dapat diasumsikan.

2.3.2 Spesifikasi Op Amp

Ada karakteristik-karakteristik lain dari op amp dibandingkan yang diberikan dalam bagian sebelumnya yang masuk dalam aplikasi desain. Karakteristik-karakteristik ini diberikan dalam spesifikasi untuk op amp khusus bersama dengan gain open loop dan impedansi input dan output yang dijelaskan sebelumnya. Beberapa karakteristik tersebut adalah:

Tegangan offset input. Dalam banyak kasus, tegangan output op amp tidak boleh nol ketika tegangan pada input adalah nol. Tegangan yang harus diterapkan dalam terminal input untuk menggerakkan output ke nol adalah tegangan offset input.

Arus offset input. Seperti tegangan offset bisa diperlukan melalui input untuk men-zero-kan tegangan output, sehingga arus jala bisa diperlukan melalui input untuk men-zero-kan tegangan output. Arus yang demikian dijadikan acuan sebagai arus offset input. Ini diambil sebagai perbedaan dua arus input.

Arus bias input. Ini adalah rata-rata dari dua arus input yang diperlukan untuk menggerakkan tegangan output ke nol.

Slew rate jika tegangan diterapkan dengan cepat ke input dari op amp,

output akan saturasi ke maksimum. Untuk input step slew rate adalah kecepatan dimana output berubah ke nilai saturasi. Ini khususnya dinyatakan sebagai tegangan per mikrosecond (V/µs).

dengan frekuensi. Plot seperti ini sangat penting untuk rancangan rangkaian yang berhubungan dengan sinyal ac. Adalah diluar jangkauan dari tulisan ini untuk menjelaskan detail dari desain seperti ini yang memakai bode plot. Kita catat bahwa tingkah laku frekuensi besar dapat dilihat dengan penentuan frekuensi dimana gain open loop dari op amp menjadi satuan, sehingga menetapkan bandwith frekuensi gain satuan.

2.4 ADC (Analog Digital Converter) 2.4.1. Pengertian ADC :

ADC adalah kepanjangan dari Analog To Digital Converter yang berfungsi untuk mengubah input analog menjadi kode– kode digital. ADC banyak digunakan sebagai Pengatur proses industri, komunikasi digital dan rangkaian pengukuran/atau pengujian.Umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistim komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat, aliran dan sebagainya kemudian diukur dengan menggunakan sistim digital (komputer). (AK, 1995)

2.4.2. Prinsip kerja ADC:

Secara singkat prinsip kerja dari konverter A/D adalah semua bit-bit diset kemudian diuji, dan bilamana perlu sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Dengan rangkaian yang paling cepat, konversi akan diselesaikan sesudah 8 clock, dan keluaran D/A merupakan nilai analog yang ekivalen dengan nilai register SAR.

Apabila konversi telah dilaksanakan, rangkaian kembali mengirim sinyal selesai konversi yang berlogika rendah. Sisi turun sinyal ini akan menghasilkan data digital yang ekivalen ke dalam register buffer. Dengan demikian, keluaran digital akan tetap tersimpan sekalipun akan di mulai siklus konversi yang baru.

IC ADC 0804 mempunyai dua masukan analog, Vin (+) dan Vin (-), sehingga dapat menerima masukan diferensial. Masukan analog sebenarnya (Vin) sama dengan selisih antara tegangan-tegangan yang dihubungkan dengan ke dua pin masukan yaitu Vin= Vin (+) – Vin (-). Kalau masukan analog berupa tegangan tunggal, tegangan ini harus dihubungkan dengan Vin (+), sedangkan Vin (-) digroundkan. Untuk operasi normal, ADC 0804 menggunakan Vcc = +5 Volt sebagai tegangan referensi. Dalam hal ini jangkauan masukan analog mulai dari 0 Volt sampai 5 Volt (skala penuh), karena IC ini adalah SAC 8-bit, resolusinya akan sama dengan

Resolusi= = = 19,6

(n menyatakan jumlah bit keluaran biner IC analog to digital converter) IC ADC 0804 memiliki generator clock intenal yang harus diaktifkan dengan menghubungkan sebuah resistor eksternal (R) antara pin CLK OUT dan CLK IN serta sebuah kapasitor eksternal (C) antara CLK IN dan ground digital. Frekuensi clock yang diperoleh di pin CLK OUT sama dengan :

Untuk sinyal clock ini dapat juga digunakan sinyal eksternal yang dihubungkan ke pin CLK IN. ADC 0804 memilik 8 keluaran digital sehingga dapat langsung dihubungkan dengan saluran data mikrokomputer. Masukan (chip select, aktif rendah) digunakan untuk mengaktifkan ADC 0804. Jika berlogika tinggi, ADC 0804 tidak aktif (disable) dan semua keluaranberada dalam keadaan impedansi tinggi. Masukan (write atau start convertion) digunakan untuk memulai proses konversi. Untuk itu harus diberi pulsa logika 0. Sedangkan keluaran (interrupt atau end of convertion) menyatakan akhir konversi. Pada saat dimulai konversi, akan berubah ke logika 1. Di akhir konversi akan kembali ke logika 0.

ADC ini relatif cepat dan mempunyai ukuran kecil. Keuntungan tambahan adalah setiap sampling diubah dalam selang waktu yang sama tidak tergantung pada arus masukan dan secara keseluruhan ditentukan oleh frekuensi yang mengendalikan clock dan resolusi dari pengubah. Sebagai contoh, pengubah 8 bit digunakan untuk menentukan arus logika setiap bit secara berurutan mulai dari bit signifikan terbesar jika frekuensi clock 10 KHz, waktu pengubahan 8 x periode clock = 8 x 0,1 mdetik. Jika frekuensi

clock dinaikkan menjadi 1 MHz, waktu pengubahan akan berkurang

menjadi 8 udetik. Kekurangan pengubahan jenis ini adalah mempunyai kekebalan rendah terhadap noise dan diperlukan adanya pengubah digital ke analog yang tepat dan pembanding dengan unjuk kerja yang tinggi. Sebuah contoh diagram pin ADC 0804 adalah ditunjukkan pada gambar 2.6, IC ADC 0804 adalah sebuah CMOS 8bit dan IC ADC ini bekerja dibawah 100 us.

volt = 0,02 volt ). Jika input analog diberi 0,1 volt maka keluaran binernya = 0000 0101 ( 0,1 volt/0,02 volt = 5 maka binernya = 0000 0101 ).

2.4.3. Jenis-jenis dari ADC dan fungsi dari masing-masing jenisnya

• Tipe Tracking

Tipe tracking menggunakan prinsip up down counter (pencacah naik dan turun). Fungsinya adalah : Binary counter (pencacah biner) akan mendapat masukan clock secara kontinyu dan hitungan akan bertambah atau berkurang tergantung pada kontrol dari pencacah apakah sedang naik (up counter) atau sedang turun (down counter).

• Tipe flash / paralel

Tipe ini dapat menunjukkan konversi secara lengkap pada kecepatan 100 MHz dengan rangkaian kerja yang sederhana. Berfungsi untuk mengatur masukan inverting dari tiap-tiap konverter menuju tegangan yang lebih tinggi dari konverter sebelumnya, jadi untuk tegangan masukan Vin, dengan full scale range, komparator dengan bias dibawah Vin akan mempunyai keluaran rendah.

• Tipe successive approximation

Tipe successive approximation merupakan suatu konverter yang paling sering ditemui dalam desain perangkat keras yang menggunakan ADC. Tipe ini memiliki kecepatan konversi yang cukup tinggi, meskipun dari segi harga relatif mahal. Prinsip kerja konverter tipe ini adalah, dengan membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang pada intinya berupa tebakan nilai digital terhadap nilai tegangan analog yang dikonversikan.

• Tipe Integrating

yaitu waktu konversi yang agak lama, biasanya beberapa milidetik. (Abdin, 2000)

• Rangkaian Dasar ADC Dengan ADC IC 0804

Gbr 2.7 Rangkaian Dasar ADC Dengan ADC IC 0804

2.5 Real-Time Clock (RTC)DS1307

Real-time clock DS1307 adalah IC yang dibuat oleh perusasahaan Dallas Semiconductor. IC ini memiliki kristal yang dapat mempertahankan frekuensinya dengan baik. (Sari, 2014)

Real-time clock DS1307 memiliki fitur sebagai berikut :

1. Real-time clock (RTC) meyimpan data-data detik, menit, jam, tanggal dan bulan dalam seminggu, dan tahun valid hingga 2100.

2. 56-byte, battery-backed, RAM nonvolatile (NV) RAM untuk penyimpanan.

3. Antarmuka serial Two-wire (I2C).

squarewave).

5. Deteksi otomatis kegagalan-daya (power-fail) dan rangkaian switch. 6. Konsumsi daya kurang dari 500nA menggunakan mode baterei

cadangan dengan operasional osilator.

7. Tersedia fitur industri dengan ketahanan suhu: -40°C hingga +85°C. 8. Tersedia dalam kemasan 8-pin DIP atau SOIC.

Sedangkan daftar pin RTD DS1307 adalah sebagai berikut: 1. VCC = Primary Power Supply

2. X1,X2 = 32.768 KHz Crystal Connection 3. VBAT = +3V Battery Input

4. GND = Ground 5. SDA = Serial Data 6. SCL = Serial Clock

7. SQW/OUT = Squre Wave/Output Drive

Gbr 2.8 Diagram DS1307 pin RTC (Data Sheet IC Real-Time Clock DS1307

2.6 Global Positioning System (GPS)

Amerika Serikat (US DoD = United States Department of Defense). Sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan informasi mengenai waktu, secara kontinyu di seluruh dunia tanpa tergantung waktu dan cuaca. Penentuan posisi GPS digambarkan dengan menggunakan nilai koordinat X dan Y atau garis bujur dan garis lintang (longitude/latitude). Sistem ini digunakan untuk menentukan posisi pada permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit. System ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima yang ada di bumi, dan digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. GPS Tracker atau sering disebut dengan GPS Tracking adalah teknologi AVL (Automated Vehicle Locater) yang memungkinkan pengguna untuk melacak posisi kendaraan, armada ataupun kendaraan bermotor dalam keadaan Real-Time. GPS Tracking memanfaatkan kombinasi teknologi GSM dan GPS untuk menentukan koordinat sebuah obyek, lalu menerjemahkannya dalam bentuk peta digital. (Abdin, 2000)

DGPS (Differential Global Positioning System) adalah sebuah sistem atau cara untuk meningkatkan GPS, dengan menggunakan stasiun darat, yang memancarkan koreksi lokasi. Dengan sistem ini, maka ketika alat navigasi menerima koreksi dan memasukkannya kedalam perhitungan, maka akurasi alat navigasi tersebut akan meningkat. Oleh karena menggunakan stasiun darat, maka sinyal tidak dapat mencakup area yang luas. Nah selanjutnya mari kita baca gimana cara kerja Global Positioning System (GPS).

Gbr 2.9. Cara Kerja GPS

murni, ataupun smartphone yang sudah memiliki fitur GPS). GPS membutuhkan transmisi dari 3 satelit untuk mendapatkan informasi dua dimensi (lintang dan bujur), dan 4 satelit untuk tiga dimensi (lintang, bujur dan ketinggian). Karena GPS bekerja mengandalkan satelit, maka penggunaannya disarankan di tempat terbuka. Penggunaan di dalam ruangan, atau di tempat yang menghalangi arah satelit (di angkasa), maka GPS tidak akan bekerja secara akurat dan maksimal. Setiap daerah di atas permukaan bumi ini minimal terjangkau oleh 3-4 satelit. Pada dasarnya, setiap GPS terbaru bisa menerima sampai dengan 12 chanel satelit sekaligus. Kondisi langit yang cerah dan bebas dari halangan membuat GPS dapat dengan mudah menangkap sinyal yang dikirimkan oleh satelit. Semakin banyak satelit yang diterima oleh GPS, maka akurasi yang diberikan juga akan semakin tinggi. Cara kerja GPS umumnya :

• Memakai perhitungan “triangulation” dari satelit.

• Untuk perhitungan “triangulation”, GPS mengukur jarak menggunakan travel time sinyal radio.

• Untuk mengukur travel time, GPS memerlukan memerlukan akurasi waktu yang tinggi.

• Untuk perhitungan jarak, pastikan posisi satelit dan ketingian pada orbitnya.

• Menggoreksi delay sinyal waktu perjalanan di atmosfer sampai diterima

reciever.

Selanjutnya adalah Manfaat atau Fungsi Global Positioning System (GPS).

GPS digunakan untuk keperluan perang, seperti menuntun arah bom, atau mengetahui posisi pasukan berada. Dengan cara ini maka kita bisa mengetahui mana teman mana lawan untuk menghindari salah target, ataupun menetukan pergerakan pasukan.

GPS banyak juga digunakan sebagai alat navigasi seperti kompas. Beberapa jenis kendaraan telah dilengkapi dengan GPS untuk alat bantu navigasi, dengan menambahkan peta, maka bisa digunakan untuk memandu pengendara, sehingga pengendara bisa mengetahui jalur mana yang sebaiknya dipilih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk keperluan Sistem Informasi Geografis, GPS sering juga diikutsertakan dalam pembuatan peta, seperti mengukur jarak perbatasan, ataupun sebagai referensi pengukuran. GPS adalah sebagai pelacak kendaraan, dengan bamtuan GPS pemilik kendaraan/pengelola armada bisa mengetahui ada dimana saja kendaraannya/aset bergeraknya berada saat ini. (Abdin, 2000)

GPS dengan ketelitian tinggi bisa digunakan untuk memantau pergerakan tanah, yang ordenya hanya mm dalam setahun. Pemantauan pergerakan tanah berguna untuk memperkirakan terjadinya gempa, baik pergerakan vulkanik ataupun tektonik.

Untuk yang lainnya Global Positioning System (GPS) bisa sebagai :

• Penunjukkan arah kiblat (Bagi yang Muslim)

27 3.1 Unit Kerja PKL

BMKG mempunyai status sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ditempatkan di Sub Bidang Instrumentasi Rekayasa Peralatan Meteorologi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi, pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan, penyusunan tabel umur pakai (life time), pelaksanaan rekayasa dan kerjasama fungsional di bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan operasional meteorologi.

Gbr 3.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi (Sumber: Sub Bidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Meteorologi)

Rekayasa Kimatologi BIdang Instumentasi danRekayasa Geofisika Pusat Database

3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di BMKG , tahapan pertama yang dilakukan yaitu tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini adalah pengenalan bagian-bagian atau unit kerja yang terdapat pada bidang Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi Peralatan Geofisika tepatnya pada sub. bidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika. Dimana dalam sub.bidang ini bertugas untuk merawat dan memperbaiki peralatan Geofisika yang berada pada kantor pusat maupun stasiun - stasiun daerah di seluruh Indonesia. Sebelum kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan proses pengenalan setiap peralatan di sub. Bidang instrumentasi dan kalibrasi peralatan Geofisika. Ada kurang lebihnya 4(empat) peralatan geofisika, yaitu Seismograph, Accelerograph,

Intensitymeter dan Magnetograph. Dengan mempelajari kempat peralatan dari

sub. bidang Instrumentasi dan rekayasa peralatan geofisika maka dapat mempermudah pembelajaran pada salah satu peralatan sebelum mengambil

component yang akan dipilih. Hal ini dilakukan agar proses pelaksanaan PKL

dapat terkoordinir dengan baik. Keempat peralatan tersebut saling berkaitan, oleh karena itu adaptasi yang dilakukan di lingkungan kerja harus mencakup semua bagian tersebut agar proses praktik kerja lapangan berjalan dengan lancar. Setelah tahap pengenalan selesai dilakukan maka selanjutnya adalah tahap pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan topik yang sudah dipilih. Tahap pembelajaran dimulai dengan melihat materi-materi dasar tentang Intensitymeter secara teori maupun secara praktik yang disampaikan langsung oleh para pembimbing PKL.

3.3 Pembahasan Hasil PKL 3.3.1 Intensitymeter

Gbr 3.2 Intensitymeter

Accelerograph atau Strong Motion Seismograph adalah insrument

yang digunakan untuk merekam guncangan permukaan tanah yang sangat kuat yang mengukur percepatan permukaan tanah. Pada umumnya peralatan

accelerograph ditempatkan pada daerah-daerah perkotaan yang populasinya

lebih padat akan penduduk, dimana diperentukkan untuk investigasi variasi terhadap respon guncangan/getaran karena struktur geologi setempat. Dengan adanya informasi dari accelorograph terhadap gempa-gempa kecil dan kuat dapat dicirikan karakteristik semua jenis permukaan tanah yang dapat digunakan untuk kontruksi bangunan.

Intensitymeter adalah alat yang mencatat kekuatan/intensitas gempa

dengan berbasis accelerometer. Pada prinsipnya adalah untuk mendigitalkan skala intensitas yang berbasis pada kerusakan fisik (visual) ke dalam sebuaah instrumentasi atau peralatan monitoring, dalam skala Modified

Mercalli Intensity (MMI). Konversi nila percepatan kedalam skala intensitas

= 2.20 log( ) + 1.00

(3.1)

Dengan Peak Ground Acceleration (PGA) merupakan resultan dari nilai-nilai akselerasi maksimum dari 2 (dua) sumbu horizontal. Nilai konversi sesuai dengan nilai pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ranges of ground motions for Modified Mercalli Intensities

Sumber: Wald,David J. , dkk , Relationships between Peak Ground Acceleration, Peak Ground Velocity,

and Modified Mercalli Intensity in California, Earthquake Spectra, Volume 15, no 3, Agustus 1999.

Prinsip kerja alat intensitymeter dijelaskan dalam diagram alur dibawah ini, Getaran tanah akan ditangkap oleh sensor berupa

accelerometer 3 (tiga) komponen XYZ dan akan diteruskan dalam besaran

Gbr 3.3 Diagram Alur Mulai

Getaran Seismik

Accelerometer

Komponen

Tegangan(volt)

Tegangan analog menjadi Digital

Nilai Digital(count)

Count Percepatan (g) MMI

Tampilan Percepataan dan MMI pada LCD

Data yang terekam akan disimpan dalam hardisk dan penyajian informasi akan dikirim dalam tiga bentuk yaitu, alarm suara pada alat (buzzer), Pesan dialog pada monitor, dan Pesan Short Massege Service (SMS).

Gbr 3.4 Diagram Blok

3.3.2 Spesifikasi Intensitymeter

1. Hardware

- Sensor Tipe MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) - Jangkauan (± 2g)

- Sensitifitas Tinggi (2000mV/g) - Resolusi 16 Bit

- Signal conditioning terintegrasi

- Tegangan catu daya (9-12 VDC)

2. Software

- Display RealTime

- Alarm Gempa ( Informasi Intensitas dan percepatan) - Rekamanan RealTime Continous

- Rekaman Event

- Rekaman Intensitas dan Percepatan

- Audio Visual atau suara ( Informasi Intensitas)

3.3.3. Skala MMI (Modified Mercalli Intensity)

Skala Mercalli adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Satuan ini diciptakan oleh seorang vulkanologis dari italia yang bernama Giuseppe Mercalli pada tahun 1902. Skala Mercalli terbagi menjadi 12 pecahan berdasarkan informasi dari orang-orang yang selamat dari gempa tersebut dan juga dengan melihat serta membandingkan tingkat kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Berikut adalah Skala Modifikasi dari Skala Mercalli yang disebut Modified

Mercalli Intensity (MMI) :

I MMI

Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang.

II MMI

Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantungkan bergoyang.

III MMI

Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

IV MMI

Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendala/pintu berderik dan dinding berbunyi.

V MMI

Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti.

VI MMI

VII MMI

Tiap-tiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan kontruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan yang kontruksiknya kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik kendaraan.

VIII MMI

Kerusakan ringan pada bangunan dengan kontruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan dengan kontruksi kurang baik, dindinh dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air keruh.

IX MMI

Kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah tidak lurus, banyak retak. Rumah tampak agak berpindah dari pondamennya. Pipa-pipa dalam rumah putus.

X MMI

Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam.

XI MMI

Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan rusak, terjadi limbah. Pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali.

XII MMI

3.4 Identifikasi Masalah 3.4.1 Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas yang dikerjakan selama KP tentunya tidak semua berjalan dengan lancar namun masih banyak terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

3.4.1.1 Faktor Internal

Faktor internal kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan KP diantaranya adalah:

• Belum memahami secara detail tentang bagian-bagian dari keseluruhan dan pembuatan dari Intensitymeter.

• Belum memahami program dasar dari Intensitymeter itu sendiri.

3.4.1.2 Faktor Eksternal

Kendala yang dihadapi juga dapat bersumber dari luar (faktor eksternal) yang pengaturan waktu mentor yang sering bersamaan dengan jadwal pekerjaannya dikantor,sehingga kegiatan pembelajaran dalam praktik kerja lapangan dapat terganggu.

3.4.2. Cara Menghadapi Masalah

Dalam setiap kendala yang dihadapi tentunya juga harus mencari cara untuk mengatasinya. Dari beberapa kendala yang telah dikemukakan diatas untuk mengatasi kendala yang bersumber dari faktor internal dapat diatasi dengan pengajaran maupun bimbingan dari mentor atau staf-staf karyawan di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Pembelajaran yang dilakukan biasanya dengan cara bertanya langsung kepada mentor atau karyawan yang lainnya sesuai dengan topik yang diambil atau bias terjun langsung ikut membantu

Troubleshooting. Untuk mengatasi masalah atau kendala yang berasal dari luar

PENUTUP

4.1. Simpulan

Pelaksanaan Kerja Praktek di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), adalah troubleshooting dan maintanance peralatan goefisika yang rusak atau memdapat masalah. Saya juga diberi kesempatan untuk menginstall system peralatan geofisika secara station maupun portable.

Jika dalam perkuliahan, saya hanya mempelajari beberapa sensor dasar dan beberapa teori elektronika dasar. Maka selama menjalankan kerja praktek ini saya dapat menambah wawasan, mengenai berbagai macam sensor yang digunakan untuk peralatan geofisika. Ada yang berbasis station ada pula yang berbasis portable. Untuk yang station adalah komponen yang digunakan disetiap stasiun sebagai data yang continuos untuk mengawasi getaran-getaran yang terjadi di daerah sekitar stasiun tersebut. Sedangkan, portable digunakan untuk survey kedaerah-daerah yang rawan gempa yang tidak ada stasiun terdekat.

Selain itu saya juga mendapat pengetahuan tambahan mengenai cara kerja hubungan jarak jauh dengan komunikasi dua router. Hubungan nirkabel tersebut untuk mengkoneksikan antara control atau PC dengan Seismograph dari jarak kurang lebih 5 kilometer. Dengan bantuan dua buah antena untuk dua buah router. Dengan syarat dua buah antena tersebut harus saling berhadapan untuk memastikan bahwa gelombang yang di pancarkan tepat pada sasaran. Dan tidakterganggu dengan pancaran sinyal lain seperti:

: Jakarta

[2] Winoto, Ardi. 2008. Mikrokontroler AVR Atmega 8/32/16/8535 dan Pemrogramannya dengan Bahasa C pada WinAVR. Penerbit Informatika : Bandung

[3] Malvino.2000. Prinsip–Prinsip Elektronika. Salemba Teknika : Jakarta. [4] AK,Maria.1995. Konverter Analog ke Digital. Erlangga : Jakarta

[5] Mayang, Meilinda.2014. Rancang Bangun Alat Penyemprotan Nyamuk berdasarkan pengaturan Real Time Clock (RTC) dan Remote Control menggunakan Mikrokontroller. Palembang

[6] Abidin, Hasanuddin Z, 2000. Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya, Pradnya Paramita : Jakarta.

Profil Badan Meteorologi Klimatologi dan

Geofisika

(BMKG)

3.1.1 SEJARAH BMKG

Sejarah pengamatan meteorologi dan geofisika di Indonesia dimulai pada tahun

1841 diawalai dengan pengamatan yang dilakukan secara perorangan oleh Dr. Onnen, Kepala Rumah Sakit di Bogor. Tahun demi tahun kegiatannya berkembang sesuai dengan semakin diperlukannya data hasil pengamatan cuaca dan geofisika. Pada tahun 1866, kegiatan pengamatan perorangan tersebut oleh Pemerintah Hindia Belanda diresmikan menjadi instansi pemerintah dengan nama Magnetisch en Meteorologisch

Observatorium atau Observatorium Magnetik dan Meteorologi dipimpin oleh Dr.

Bergsma. Pada tahun 1879 dibangun jaringan penakar hujan sebanyak 74 stasiun pengamatan di Jawa. Pada tahun 1902 pengamatan medan magnet bumi dipindahkan dari Jakarta ke Bogor. Pengamatan gempa bumi dimulai pada tahun 1908 dengan pemasangan komponen horisontal seismograf Wiechert di Jakarta, sedangkan pemasangan komponen vertikal dilaksanakan pada tahun 1928. Pada tahun 1912 dilakukan reorganisasi pengamatan meteorologi dengan menambah jaringan sekunder. Sedangkan jasa meteorologi mulai digunakan untuk penerangan pada tahun 1930. Pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1942 sampai dengan 1945, nama instansi meteorologi dan geofisika diganti menjadi Kisho Kauso Kusho. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, instansi tersebut dipecah menjadi dua: di Yogyakarta dibentuk Biro Meteorologi yang berada di lingkungan Markas Tertinggi Tentara Rakyat Indonesia khusus untuk melayani kepentingan angkatan udara. Di Jakarta dibentuk Jawatan Meteorologi dan Geofisika, dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Pada tanggal 21 Juli 1947 Jawatan Meteorologi dan Geofisika diambil alih oleh Pemerintah Belanda dan namanya diganti menjadi Meteorologisch en Geofisiche

Dienst. Sementara itu, ada juga Jawatan Meteorologi dan Geofisika yang dipertahankan

dikembalikan menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika di bawah Departemen Perhubungan Udara. Pada tahun 1965, namanya diubah menjadi Direktorat Meteorologi dan Geofisika, kedudukannya tetap di bawah Departemen Perhubugan Udara. Pada tahun 1972, Direktorat Meteorologi dan Geofisika diganti namanya menjadi Pusat Meteorologi dan Geofisika, suatu instansi setingkat eselon II di bawah Departemen Perhubungan, dan pada tahun 1980 statusnya dinaikkan menjadi suatu instansi setingkat eselon I dengan nama Badan Meteorologi dan Geofisika, tetap berada di bawah Departemen Perhubungan. Terakhir pada tahun 2002, dengan keputusan Presiden RI Nomor 46 dan 48 tahun 2002, struktur organisasinya diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dengan nama tetap Badan Meteorologi dan Geofisika.

Seiring kemajuan ilmu penghetahuan dan teknologi (IPTEK) nama Badan Meteorologi dan Geofisika mengalami perubahan tepatnya pada bulan September 2009 yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden RI H. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Badan Meteologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

3.1.2 VISI DAN MISI BMKG 1. Visi

TERWUJUDNYA BMKG YANG TANGGAP DAN MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, KUALITAS UDARA DAN GEOFISIKA YANG HANDAL GUNA MENDUKUNG KESELAMATAN DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL SERTA BERPERAN AKTIF DI TINGKAT INTERNASIONAL

2. Misi

• Mengamati dan memahami fenomena Meteorologi, Klimatologi, Kualitas udara dan Geofisika.

• Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas udara dan Geofisika.

•

3.1.3 STRUKTUR ORGANISASI BMKG

Struktur organisasi dibuat dan disusun agar pembagian tugas dan tanggung jawab dari seluruh pegawai terlihat jelas dan terperinci. Setiap instansi atau lembaga memiliki struktur organisasi yang berbeda. Struktur organisasi perlu mendapat perhatian agar kegiatan operasional yang akan dilakukan para pelaksana termasuk pimpinan dapat berjalan baik.

BMKG mempunyai status sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), dipimpin oleh seorang Kepala Badan. BMKG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Meteorologi dan Geofisika menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika.

2. Koordinasi kegiatan fungsional di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika.

3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika.

4. Penyelenggaraan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan dan analisis serta pelayanan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika.

5. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika.

3.1.5.1 Tugas Rutin Harian 1. Pengamatan

a. Pengamatan gempa Bumi b. Pengamatan curah hujan

c. Pengamatan variasi medan magnet Bumi dan Listrik Udara (Lightning)

2. Analisis dan Pengolahan

a. Analisis dan pengolahan data gempa

b. Analisis dan pengolahan data medan magnet Bumi c. Analisis dan pengolahan data hujan

d. Analisis dan Pengolahan Listrik Udara

3.1.5.2 Tugas Rutin Dasarian

a. Pembuatan Laporan Dasarian I, II, III b. Pembuatan Laporan Dasarian data hujan

3.1.5.3 Tugas Rutin Bulanan

a. Penerimaan data gempa dari stasiun yang lain b. Penerimaan data hujan

c. Penerimaan data medan magnet dari stasiun observasi

3.1.5.4 Tugas Rutin Tahunan