1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPembangunan merupakan sebuah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah.Pembangunan sangat dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.Pembangunan yang terjadi pada tiap-tiap daerah berbeda-beda.Hal ini dikarenakan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia pada tiap-tiap daerah juga berbeda-beda.Dua komponen utama dalam pembangunan tersebut sangat berkaitan satu sama lain, adanya sumberdaya alam yang melimpah tanpa disertai adanya sumberdaya manusia yang berkualitas maka tidak akan terjadi sebuah pembangunan yang ideal (Siagian dalam Badruddin, 2009).

Sumberdaya manusia merupakan sebuah kuantitas dan kualitas penduduk yang terdapat pada suatu daerah tertentu.Sumberdaya manusia dalam artian kuantitas merupakan ketersediaan penduduk yang berada pada suatu daerah, sedangkan sumberdaya manusia dalamartian kualitas adalah kualitas kehidupan penduduknya. Kualitas tersebut dapat dilihat dari hidup lebih lama dan sehat, lebih berpendidikan dan terampil, dan memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti: pemenuhan gizi, sandang, papan dan lingkungan tempat tinggal yang baik, (Tukiran, 2010).

Hakekatnya manusia diciptakan laki dan perempuan, sedangkan laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, baik berbeda secara fisik maupun secara biologis. Perbedaan tersebut menyebabkan fungsi antara laki-laki dan perempuan pun menjadi berbeda, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.Kesenjangan yang kerap terjadi adalah pada bidang pekerjaan, pendidikan, dan status sosial.

2

Perbedaan peran serta tanggung jawabantara laki-laki dan perempuan, yang suatu saat dapat berubah tergantung pada waktu, hal ini lah yang dinamakan gender.Pengertian gender dengan jenis kelamin (sex) berbeda, jenis kelamin sendiri merupakan perbedaan secara biologis dan fisik antara laki-laki dan perempuan yang bersifat permanen.Perbedaan fisik maupun biologis tersebut merupakan penyebab utama terjadinya perbedaan peran dan tanggung jawabantara laki-laki dan perempuan, (Suryanto, 2009).Untuk mengetahui seberapa besar terjadinya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan makadiukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks Pembangunan Gender mempunyai fungsi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kualiatas sumberdaya manusia pada suatu daerah, yang dalam pengukuran parameternya dipisahkan menurut jenis kelamin.Selain itu Indeks Pembangunan Gender juga digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan kualitas manusia. Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Gender hingga akan mencapai nilai 100 maka daerah tersebut dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan manusianya, (BPS, 2011).

Pada dasarnya Indeks Pembangunan Gender tidak jauh berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) variabel yang digunakan pun sama, hanya dalam Indeks Pembangunan Gender lebih dirinci ke dalam jenis kelamin, karena fungsi dasar Indeks Pembangunan Gender itu sendiri adalah untuk mengukur ketimpangan gender pada pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur pembangunan manusia tanpa mempedulikan jenis kelamin.Indeks Pembedayaan Gender (IDG) merupakan alat untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada bidang politik dan ekonomi, (BPS, 2011).

Pada tahun 1990 Laporan Pembangunan Manusia merancang Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur kemajuan sosial-ekonomi, sejak itu tiga indeks tambahan dikembangkan, antara lain: Indeks Kemiskinan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pembangunan

3

Gender mulai dihitung di Indonesia pada tahun 1996, dan perhitungannya dilakukan setiap tiga tahun sekali, berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan satu tahun sekali (BPS dan UNDP, 1997).

Nilai Indeks Pembangunan Gender pada tiap provinsi di Indonesia berbeda-beda, dan tiap tahunnya pun dalam satu provinsi dapat berbeda-beda nilainya.Demikian pula di Daerah Istimewa Yogyakarta.Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Kondisi sosial seperti kesehatan dan pendidikan serta kondisi ekonomi sangat mempengaruhi pencapaian nilai Indeks Pembangunan Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tabel 1.1 merupakanperkembangan Indeks Pembangunan Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta.

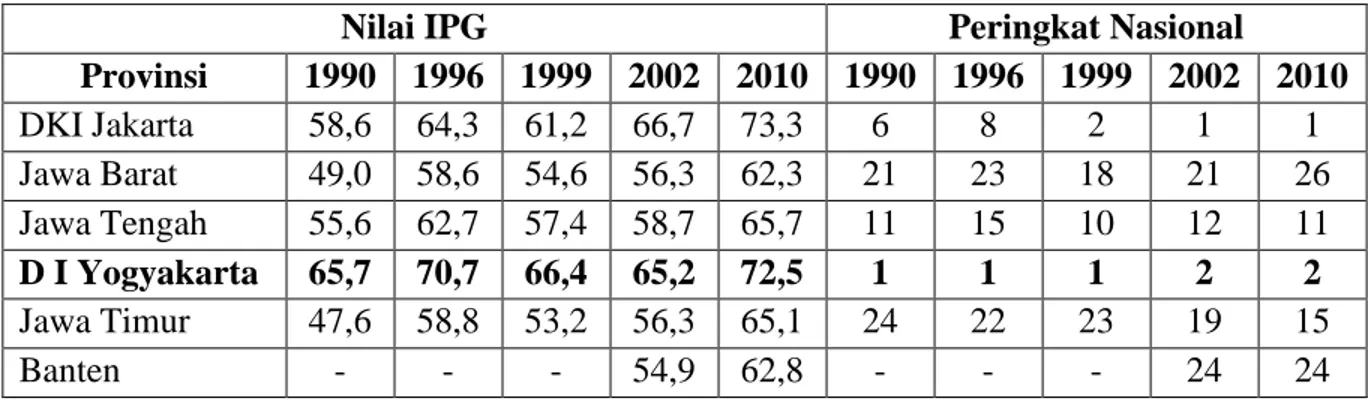

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Gender dan Peringkatnya Provinsi di Pulau Jawa tahun 1999-2010

Nilai IPG Peringkat Nasional

Provinsi 1990 1996 1999 2002 2010 1990 1996 1999 2002 2010 DKI Jakarta 58,6 64,3 61,2 66,7 73,3 6 8 2 1 1 Jawa Barat 49,0 58,6 54,6 56,3 62,3 21 23 18 21 26 Jawa Tengah 55,6 62,7 57,4 58,7 65,7 11 15 10 12 11 D I Yogyakarta 65,7 70,7 66,4 65,2 72,5 1 1 1 2 2 Jawa Timur 47,6 58,8 53,2 56,3 65,1 24 22 23 19 15 Banten - - - 54,9 62,8 - - - 24 24

Sumber: BPS dan UNDP, 2002-2011

Tabel 1.1 menunjukkan nilai Indeks Pembangunan Gender di Pulau Jawa menurut provinsi bervariasi, dari mulai peringkat yang paling tinggi hingga peringkat yang rendah. Daerah Istimewa Yogyakarta walaupun mengalami penurunan dalam nilai Indeks Pembangunan Gender maupun peringkat namun masih lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa nilai Indeks Pembangunan Gender di Daerah Istimewa

4

Yogyakarta dari tahun 1990-2010 sealu lebih besar dari 65, dan dalam peringkatnya menduduki peringkat 1 dan 2 pada tingkat nasional.Hal ini dikarenakan, peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sebaik DKI Jakarta.

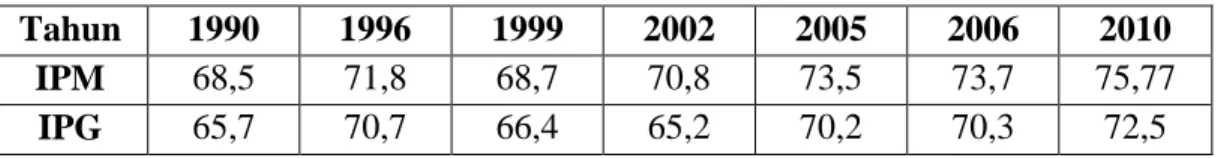

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2010

Tahun 1990 1996 1999 2002 2005 2006 2010

IPM 68,5 71,8 68,7 70,8 73,5 73,7 75,77

IPG 65,7 70,7 66,4 65,2 70,2 70,3 72,5

Sumber: BPS dan UNDP, 1997-2011

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat, begitu pula dengan nilai Indeks Pembngunan Manusianya. Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Gender hingga melebihi nilai Indeks Pembangunan Manusia maka dapat dikatakan tidak terjadi ketimpangan gender (BPS, 2008). Namun, faktanya nilai Indeks Pembangunan Gender masih berada dibawah nilai Indeks Pembangunan Manusia, yang menandakan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terjadi ketimpangan gender (lihat tabel 1.2). Padahal dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sehingga dengan melihat fakta dari data pada tabel 1.2 yang menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi, maka cita-cita INPRES RI no.9 tahun 2000 tersebut dapat dikatakan belum tercapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka saat ini kajian tentang Indeks Pembangunan Gender penting untuk diteliti. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan dasar penulis mengambil judul penelitian:

5

“Disparitas Spasial Indeks Pembangunan Gender Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun1999-2010”

1.2 Perumusan Masalah

Indeks Pembangunan Gender merupakan acuan untuk mengukur bagaimana tingkat kesetaran gender pada suatu daerah. Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi merupakan indikator yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Gender, dimana dalam ketiga indikator tersebut diukur tingkat partisipasi perempuan dan laki-lakinya.

Keberagaman serta keunikan pada masing-masing daerah dapat menyebabkan adanya karakteristik perbedaan Indeks Pembangunan Gender, dan seiring berjalannya waktu Indeks Pebangunan Gender pada masing-masing daerah pun dapat berubah pula, sehingga dapat diketahui disparitas spasial Indeks Pembangunan Gender kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1999-2010.

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas spasial Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta, dengan tujuan khusus untuk:

1. Mengetahui distribusi dan perkembangan Indeks Pembangunan Gender menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Mengetahui kontribusi antar indikator Indeks Pembangunan Gender dalam tiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi analisis Indeks Pembangunan Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta.

6

2. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu menambah bahan bacaan yang terkait dengan Indeks Pembangunan Gender. 3. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan

kebijakan pembangunan gender.

1.5 Penelitian Sebelumnya

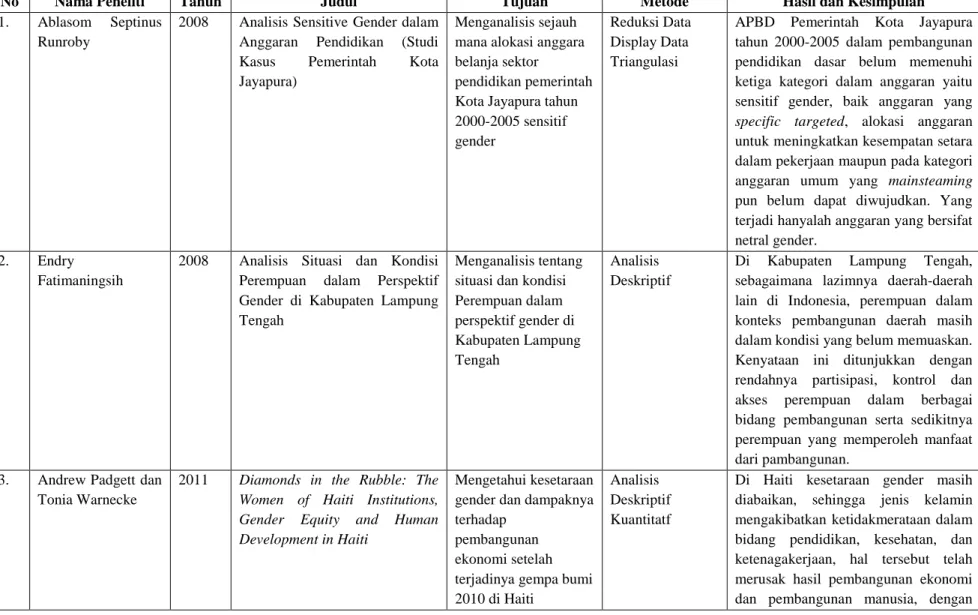

Pada sub bab ini diuraikan tentang penelitian-penelitian tentang ketimpangan gender yang telah ada. Penelitian-penelitian tersebut berada pada tabel 1.3. penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh: Ablasom Septinus Runroby, Endry Fatimaningsih, Andrew Padgett dan Tonia Warnecke, dan Swarna S Vepa. Pada hasil penelitian dalam tabel 1.4 menyatakan bahwa masih terjadi ketimpangan gender.

7

Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya

No Nama Peneliti Tahun Judul Tujuan Metode Hasil dan Kesimpulan

1. Ablasom Septinus Runroby

2008 Analisis Sensitive Gender dalam Anggaran Pendidikan (Studi

Kasus Pemerintah Kota

Jayapura)

Menganalisis sejauh mana alokasi anggara belanja sektor

pendidikan pemerintah Kota Jayapura tahun 2000-2005 sensitif gender

Reduksi Data Display Data Triangulasi

APBD Pemerintah Kota Jayapura tahun 2000-2005 dalam pembangunan pendidikan dasar belum memenuhi ketiga kategori dalam anggaran yaitu sensitif gender, baik anggaran yang specific targeted, alokasi anggaran untuk meningkatkan kesempatan setara dalam pekerjaan maupun pada kategori anggaran umum yang mainsteaming pun belum dapat diwujudkan. Yang terjadi hanyalah anggaran yang bersifat netral gender.

2. Endry Fatimaningsih

2008 Analisis Situasi dan Kondisi Perempuan dalam Perspektif Gender di Kabupaten Lampung Tengah

Menganalisis tentang situasi dan kondisi Perempuan dalam perspektif gender di Kabupaten Lampung Tengah Analisis Deskriptif

Di Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana lazimnya daerah-daerah lain di Indonesia, perempuan dalam konteks pembangunan daerah masih dalam kondisi yang belum memuaskan. Kenyataan ini ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi, kontrol dan akses perempuan dalam berbagai bidang pembangunan serta sedikitnya perempuan yang memperoleh manfaat dari pambangunan.

3. Andrew Padgett dan Tonia Warnecke

2011 Diamonds in the Rubble: The Women of Haiti Institutions, Gender Equity and Human Development in Haiti

Mengetahui kesetaraan gender dan dampaknya terhadap

pembangunan ekonomi setelah terjadinya gempa bumi 2010 di Haiti

Analisis Deskriptif Kuantitatf

Di Haiti kesetaraan gender masih diabaikan, sehingga jenis kelamin mengakibatkan ketidakmerataan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, hal tersebut telah merusak hasil pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia, dengan

8

melemahkan produktivitas perempuan

dalam bidang ekonomi dan

meminimalkan peran perempuan dalam masyarakat.

4. Swarna S Vepa 2007 Gender Equity and Human

Development Mengkaji diskriminasi gender dalam pembangunan manusia di India Analisis Deskriptif Kuantitatif

Diskriminasi gender terhadap perempuan di India meningkat, dan pada masing-masing indikator (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi)

dalam pembangunan gender

mengalami penurunan. Masalah kesehatan dan pendidikan merupakan faktor utama penyebab terjadinya peningkatan ketimpangan gender di India, kemudian diikuti oleh faktor ekonomi.

5. Gita Arfiani 2013 Disparitas Spasial Indeks

Pembangunan Gender Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1999-2010 Mengetahui distribusi dan perkembangan IPG menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Mengetahui kontribusi antar indikator IPG tiap kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta. Analisis Deskriptif Kuantitatif Analisis Komparatif Spasial Analisis Komparatif Temporal

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Gender dan indikatornya tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1999 -2010. Indikator yang paling berkontribusi terhadap pencapaian nilai Indeks Pembangunan Gender adalah indeks kesehatan, dan indikator kurang berkontribusi dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender adalah indeks ekonomi.

9 1.6 Telaah Pustaka

1.6.1 Pembangunan Sumberdaya Manusia

Tujuan dasar pembangunan ialah memperbesar spektrum pilihan manusia.Pada dasarnya, pilihan-pilihan ini terbatas dan senantiasa berubah. Manusia sering menghargai raihan-raihan yang tidak tampak dalam angka-angka pendapatan dan pertumbuhan ekonomi: akses yang lebih besar terhadap pengetahuan, nutrisi dan jasa kesehatan yang lebih baik, kehidupan yang lebih terjamin, jamainan yang lebih besar bagi keamanan terhadap kriminalitas dan kekerasan, pemanfaatan waktu senggang serta kebebasan politik dan budaya serta ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Sasaran pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan manusia menikmati kehidupan yang sehat dan kreatif (Mahbub ul Haq dalam LIPI, 1998).

Mahbub ul Haq dalam LIPI (1998) melihat adanya empat komponen utama dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu pemerataan atau kesetaraan (equity), berkelanjutan, produktivitas dan pemberdayaan.

Pembangunan manusia menempatkan manusia pada pusat perhatian dalam usaha pembangunan.Tujuan akhir setiap usaha pembangunan ialah memperlakukan manusia, laki-laki perempuan, dan anak-anak, sebagai tujuan, untuk memperbaiki kondisi manusia dan memperbesar pilihan manusia (Streeten dalam LIPI, 1998).

1.6.2 Gender

Kata gender adalah suatu istilah untuk menerangkan bagaimana suatu budaya menginterpretasikan perbedaan kelamin, yaitu dalam memberian arti bagi seseorang yang lahir sebagai laki-laki dan seorang yang lahir sebagai perempuan, serta aturan-aturan yang mengatur hubungan keduanya. Keadaan ini melahirkan stereotipe gender yang

10

berkaitan misalnya dengan citra, peran, kedudukan, kewajiban, dan kegiatan dari kedua jenis kelamin ini dalam masyarakat (Raharjo, 1995).

Gender adalah suatu konsep dan interpretasi budaya dalam memberikan arti seseorang lahir sebagai laki-laki, dan seorang lahir sebagai perempuan, serta aturan-aturan yang mengatur hubungan keduanya.Pandangan ini melahirkan stereotipe gender, seperti misalnya karakteristik, aktivitas, dan diklasifikasaikan sebagai aktivitas dan karakteristiknya laki-laki atau perempuan. Seringkali interpretasi budaya ini lebih mewakili yang normatif dan ideal daripada kenyataan karena, gender merupakan konsep dan interpretasi budaya maka manifestasinya juga bermacam-macam, tergantung pada budaya, waktu, kelompok sosial-ekonomi, pedesaan-perkotaan. Namun, yang paling penting dalam membicarakan gender adalah bahwa didalam interpretasi budaya itu, mengandung hubungan gender yang tidak setara/ asimetris, yang menampatkan perempuan dalam kedudukan subordinasi. Hubungan gender yang asimetris ini berdampak jauh terhadap perkembangan kualitas sumberdaya manusia (Raharjo, 1995).

1.6.3 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1995), Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam mengakses kemampuan dasar manusia. Indeks Pembangunan Manusia mengukur apakah seseorang menjalani hidup yang panjang dan sehat, berpendidikan dan berpengetahuan, dan menikmati standar hidup layak.

Menurut BPS, UNDP, dan BAPPENAS (2002), Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan suatu standar hidup layak.Ketiganya diukur dengan Angka Harapan Hidup, pencapaian pendidikan, dan pendapatan per

11

kapita yang telah disesuaikan menjadi peritas daya beli.Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia.

Pramudya (2010) dalam penelitiannya memaparkan bahwa tujuan utama dari pembangunan sumberdaya manusia adalah produktivitas, dan untuk mencapai produktivitas yang tinggi dibutuhkan peningkatan kualitas penduduk atau manusia, untuk mengukur kualitas penduduk digunakan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang diukur melalui tingkat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

1.6.4 Indeks Pembangunan Gender

Menurut UNDP (1995), Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar sama seperti Indeks Pembangunan Manusia, tetapi lebih menekankan pada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.

Menurut Tukiran (2010), Pembangunan Gender atau pembangunan yang berhubungan dengan gender (Gender Development atau Gender

Related Development), ditujukan untuk mengetahui ada-tidaknya

ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam suatu angka atau indeks.Semakin besar ketimpangan diantara keduanya dalam pembangunan manusia, semakin rendah nilai indeks tersebut.

Titik berat pembangunan gender adalah berupaya memberdayakan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalini kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumahtangga yang pada akhirnya akan

12

mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan, (BPS, 2011).

Menurut BPS, BAPPENAS, dan UNDP (2002) Indeks Pembangunan Gender mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama juga dengan Indeks Pembangunan Manusia, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender secara sederhana adalah Indeks Pembangunan Manusia yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender. Semakin besar ketimpangan gender dalam pembangunan dasar manusia, semakin rendah Indeks Pembangunan Gender suatu negara relatif terhadap Indeks Pembangunan Manusianya.

Nilai Indeks Pembangunan Gender berkisar antara 0 hingga 100. Apabila nilai Indeks Pembangunan Gender sama dengan Indeks Pembangunan Manusia diartikan bahwa tidak ada ketimpangan gender. Nilai Indeks Pembangunan Gender yang lebih rendah dari Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan gender (BPS, 2008).

1.6.5 Indikator Kesehatan

Tujuan dari pembagunan dibidang kesehatan adalah agar semua masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata, karena dengan meningkatnya kualitas kesehatan penduduk akan meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk juga (BPS, 2008).

Menurut BPS (2011), salah satu tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah meningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata dengan cara meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan, dengan demikian diharapkan dapat tercapai derajat kesehatan

13

masyarakat yang lebih baik. Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator antara lain angka harapan hidup saat lahir.

Angka Harapan Hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah.Semakin tinggi angka harapan hidup semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah (BPS, 2011).

Studi empiris di negara yang sedang berkembang seperti India dan Kenya, mengenai kelangsungan hidup, bahwa faktor infrastrukur kesehatan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup seperti jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, dan jumlah bidan, selain itu pendidikan juga berpengaruh dalam meningkatkan kelangsungan hidup, (BAPPENAS, 2009).

1.6.6 Indikator Pendidikan

Menurut BPS (2008), salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikannya. Pendidikan mempunyai hubungan positif dengan bidang pembangunan lainnya.Perkembangan kehidupan sosial ekonomi dewasa ini, peran pendidikan tidak hanya sebatas pada kesempatan mengenyam pendidikan secara formal.Pada konteks yang lebih luas, bekal pendidikan di luar bangku sekolah formal yang diperoleh dengan berinteraksi dalam masyarakat juga bermanfaat membentuk karakter dan kemampuan individu ecara komprehensif.

Proses pendidikan akan melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan sebagai bekal untuk berperan dan berinteraksi dalam masyarakat. Kemampuan dasar yang diperoleh dalam proses belajar adalah kemampuan baca-tulis. Indikator ini dapat diukur dengan angka melek huruf, yang merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis terhadap seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas (BPS, 2008).

14

Partisipasi sekolah merupakan suatu indikator untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya murid kelompok usia tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti (BPS, 2008).

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.Ketatnya persaingan dalam era globalisasi, perlu disiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas.Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah senantiasa menyediakan sarana pendidikan untuk dimanfaatkan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat tercipta manusia yang berkualitas, baik dengan insan maupun sumberdaya pembangunan (BPS, 2011).

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator penting untuk mengetahui tingkat kualitas penduduk, karena kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh jenjang pendidikan yang ditamatkan.Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamtkan, semakin luas peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik (BPS, 2008).

1.6.7 Indikator Ekonomi

Dalam membicarakan kegiatan ekonomi tidak akan terlepas dengan pembahasan mengenai faktor input dan output dari kegiatan tersebut. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengukur output dari suatu kegiatan ekonomi di suatu wilayah adalah pendapatan regional, dari pendapatan regional tersebut maka akan diperoleh gambaran perekonomian pada tahun tertentu dan petumbuhan ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu. Selain itu dari pendapatan regional juga dapat dilihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pendapatan regional tersebut (BPS, 2008).

Menurut BPS (2008), faktor input yang paling penting dalam kegitan ekonomi adalah tenaga kerja, sehingga masalah ketenagakerjaan bekaitan

15

erat dengan kegiatn ekonomi. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang cukup penting dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi.

Faktor input paling penting dalam kegiatan ekonomi adalah tenaga kerja, sehingga maslah ketenagakerjaan berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang cukup penting dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Beberapa indikator di bidang ketenagakerjaan, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran, persentase angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan pekaerjaan, status pekaerjaan, jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerja menunjukkan bahwa keberadaan perempuan sebagai kelompok pekerja tidak mungkin diabaikan (BPS, 2011).

1.6.8 Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Gender

Variabel yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Gender adalah: usia harapan hidup laki-laki dan perempuan, persentase melek huruf laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, persentase penduduk aktif secara ekonomi (TPAK) laki-laki dan perempuan, dan upah diluar sektor pertanian laki-laki dan perempuan. Dari setiap variabel tersebut, pada akhirnya didapatkan indeks usia harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks distribusi pendapatan (Tukiran, 2010).

Metode perhitungan Indeks Pembangunan Gender terlebih dahulu menghitung pencapaian yang disetarakan dengan tingkat pencapaian yang merata –the equally distributed equivalent achievement [Xede] dengan formula berikut:

16 Dimana:

Xf : Pencapaian Perempuan

Xm : Pencapaian Laki-laki

Pf : Proporsi Populasi Perempuan

Pm : Proporsi Populasi Laki-laki

Є : Parameter Penolakan Ketimpangan (=2)

Penghitungan komponen distribusi pendapatan menggunakan data yang dikumpulkan dalam Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) perhitungan dilakukan sebagai berikut:

1. Menghitung rasio upah perempuan terhadap upah laki-laki disektor non pertanian [Wf];

2. Menghitung rata-rata upah denan formula:

Dimana:

Aecf : Proporsi perempuan dalam angkatan kerja (aktif secara

ekonomi)

Aecm : Proporsi laki-laki dalam angkatan kerja (aktif secara

ekonomi)

Wf : Rasio upah perempuan terhadap laki-laki di sektor non

pertanian

3. Menghitung rasio antara upah untuk masing-masing kelompok gender dengan rata-rata [R]

17

4. Menghitung upah yang disumbangkan oleh masing-masing kelompok gender [IncC], dimana:

5. Menghitung proporsi pendapatan yang disumbangkan oleh masing-masing kelompok gender [%IncC]

6. Menghitung Xede dari %IncC [Xede(Inc)]

7. Menghitung indeks distribusi pendapatan [IInc-dis]

Dimana:

PPP : Paritas daya beli (Purchasing PowerParity) Prosedur penghitungan Indeks Pembangunan Gender:

1. Indeks dari masing-masing komponen Indeks Pembangunan Gender dihitung dengan formula di atas, dengan nilai batas maksimum dan minimum

2. Menghitung Xede dari tiap indeks

3. Menghitung Indeks Pembangunan Gender dengan formula:

Dimana:

Xede1 : Xede untuk harapan hidup

Xede2 : Xede untuk pendidikan

IInc-dis : Indeks distribusi Pendapatan

IncC= Aec(f/m) × R(f/m)

%IncC = IncC(f/m) / P(f/m)m

IInc-dis = [Xede(Inc) × PPP) - PPPmin]/[PPPmax-PPPmin]

18

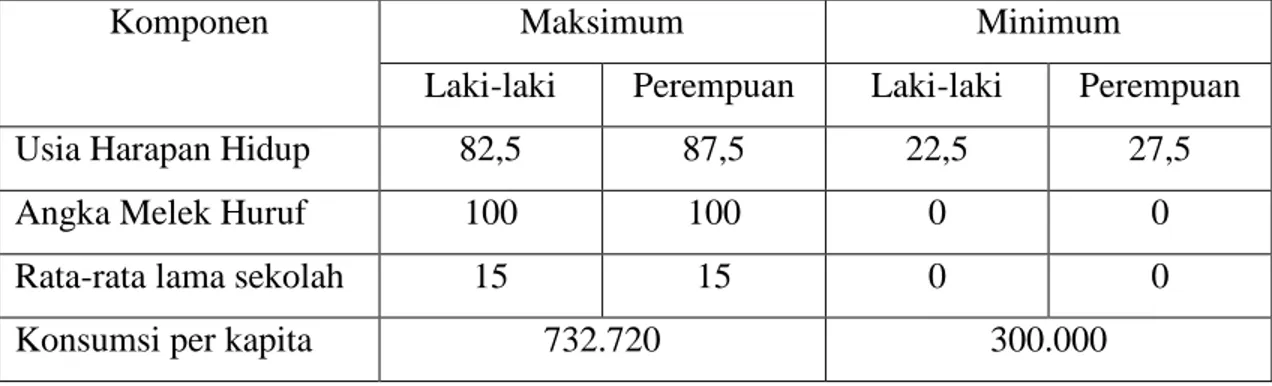

Tabel 1.4 Batas Maksimum dan Minimum Komponen Indeks Pembangunan Gender

Komponen Maksimum Minimum

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

Usia Harapan Hidup 82,5 87,5 22,5 27,5

Angka Melek Huruf 100 100 0 0

Rata-rata lama sekolah 15 15 0 0

Konsumsi per kapita 732.720 300.000

Sumber: BPS, 2011

1.7 Kerangka Pemikiran

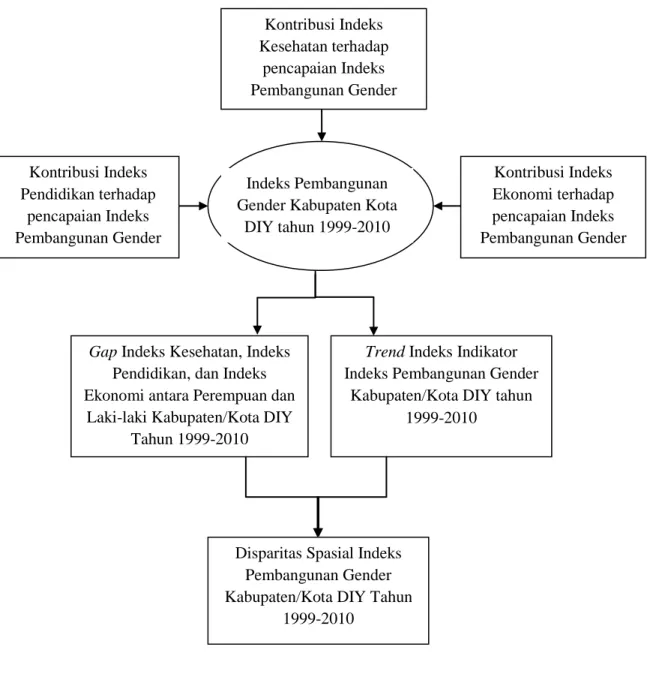

Indeks Pembangunan Gender mempunyai beberapa indikator, antara lain: indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks ekonomi. Setiap indeks tersebut memiliki parameter pengukuran, dalam indeks kesehatan diukur dengan menggunakan Angka Harapan Hidup, dalam indeks pendidikan diukur dengan Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama sekolah, dan pada Indeks Ekonomi diukur dengan kontribusi terhadap pendapatan.

Ketiga indikator tersebut masing-masing memiliki kontribusi dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender. Besarnya kontribusi masing-masing indikator dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender antara daerah satu dengan daerah yang lain berbeda-beda, dan dalam setiap tahunnya pun juga berbeda-beda pula, sehingga perlu diketahui bagaimana kontribusi antar indikator terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Gender di setiap daerah dan setiap tahunnya.

Ketiga indikator tersebut mempunyai komponen masing-masing dalam pengukurannya, sehingga darikomponen tersebut dapat diketahui gap penduduk perempuan dan laki-laki setiap indeks dan trend masing-masing

19

komponen indikator Indeks Pembangunan Gender dalam setiap tahunnya, dengan demikian jika gap dan trend tersebut dianalisis pada tiap-tiap daerah, maka dapat diketahui disparitas spasialnya.

20

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Kontribusi Indeks Ekonomi terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Gender Kontribusi Indeks Kesehatan terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Gender Kontribusi Indeks Pendidikan terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kota

DIY tahun 1999-2010

Gap Indeks Kesehatan, Indeks

Pendidikan, dan Indeks Ekonomi antara Perempuan dan

Laki-laki Kabupaten/Kota DIY Tahun 1999-2010

Trend Indeks Indikator

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota DIY tahun

1999-2010

Disparitas Spasial Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota DIY Tahun

21 1.8 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana distribusi dan perkembangan Indeks Pembangunan Gender menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana kontribusi antar indikator Indeks Pembangunan Gender dalam tiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.9 Batasan Operasional

1. Disparitas spasial,perbedaan suatu nilai dalam ruang satu dengan ruang lainnya, yang dinmaksudkan nilai adalah Indeks Pembangunan Gender, dan yang dimaksud ruang adalah kabupaten/kota (BPS, 2008).

2. Angka Harapan Hidup, perkiraan lama usia penduduk untuk hidup dengan perkiraan pola mortalitas bersifat tetap (BPS, 2008).

3. Angka Melek Huruf, proporsi penduduk 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis (BPS, 2008).

4. Angka Partisipasi Sekolah, proporsi penduduk menurut kelompok umur jenjang pendidikan yang bersekolah (BPS, 2008).

5. Indeks Kesehatan,indikator dalam indeks pembangunan gender yang dihitung dengan data dasar angka harapan hidup penduduk laki-laki dan perempuan (BPS, 2008).

6. Indeks Pendidikan,indikator dalam indeks pembangunan gender yang dihitung dengan data dasar angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki dan perempuan (BPS, 2008).

7. Indeks Ekonomi, indikator dalam indeks pembangunan gender yang dihitung dengan data dasar kontribusi penduduk laki-laki dan perempuan dalam agkatan kerja dan pendapatan non pertanian (BPS, 2008).