Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 1 GEOLOGI DAERAH BOBOL DAN SEKITARNYA

KECAMATAN SEKAR KABUPATEN BOJONEGORO JAWA TIMUR

DAN

STUDI PETROGENESA BATUAN BEKU ANDESIT DAERAH TALAGASARI

KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT

Oleh :

Heribertus Satrio Wibowo1), Mustafa Luthfi2), dan Mohammad Syaiful3)

Abstrak

Lokasi pemetaan berada di daerah Bobol dan sekitarnya, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, yang berada pada koordinat 7° 20’ 49,8’’ - 7° 25’ 10,5’’ LS dan 111° 37' 15,2ʺ - 111° 41' 36,1ʺ BT. Studi Petrogenesa Batuan Beku Andesit termasuk ke dalam daerah Talagasari, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Geomorfologi daerah penelitian terdiri dari Satuan Geomorfologi Perbukitan Lipat Patahan dan Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial. Pola aliran sungai yang berkembang adalah Trellis dengan genetika sungai konsekuen, subsekuen dan obsekuen. Stadium erosi sungai berada pada tahap muda dan dewasa. Jentera geomorfik secara umum adalah dewasa.

Tatanan batuan dari yang tertua hingga termuda di daerah penelitian adalah Satuan Batupasir Selang-seling Batulempung (Formasi Kerek) di lingkungan bathial atas pada Kala Miosen Tengah-Miosen Akhir (N.12-N.15) dan terjadi proses regresi. Kemudian di atasnya secara selaras di endapkan Satuan Batulempung Selang-seling Batupasir Sisipan Batugamping dan Breksi (Formasi Kalibeng) di lingkungan neritik luar pada Kala Miosen Akhir-Pliosen (N.16-N.19) dan terjadi proses regresi. Kemudian di atasnya secara selaras diendapkan Satuan Batulempung (Formasi Klitik) di lingkungan neritik tengah pada Kala Pliosen (N.20-N.21). Kemudian ditutupi secara tidak selaras oleh Satuan Endapan Aluvial menutupi batuan di bawahnya dengan batas bidang erosi.

Struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian adalah lipatan dan sesar. Pembentukan struktur-struktur geologi di daerah penelitian terjadi dalam satu perioda tektonik, yaitu pada Kala Plistosen dengan arah gaya utama N 175ºE atau relatif utara-selatan.

Studi petrogenesa daerah Talagasari, berdasarkan hasil analisa petrografi dan geokimia terhadap 10 (sepuluh) contoh sampel batuan beku andesit, menunjukkan batuan beku daerah penelitian termasuk ke dalam jenis magma intermediet (menengah) bersifat andesitik dengan seri magma toleitik-kalk alkali, terbentuk pada temperatur magma berkisar 900°C–700°C dan terbentuk pada busur kepulauan.

Kata Kunci: Geomorfologi, Stratigrafi, Struktur Geologi, Petrogenesa Batuan Beku Andesit Daerah Talagasari.

1. Umum

Daerah penelitian berada ± 640 sebelah timur dari Kota Bogor. Untuk mencapai daerah penelitian membutuhkan waktu sekitar 13 jam hingga 14 jam dengan menggunakan roda empat atau roda dua melalui jalur utara atau selatan Pulau Jawa. Sedangkan lokasi daerah penelitian dapat dicapai dengan kendaraan roda dua atau berjalan kaki.

2. Kondisi Geologi 2.1. Geomorfologi

Berdasarkan genetika pembentukan bentangalamnya, serta merujuk pada struktur, proses dan stadia (tahapan) geomorfiknya maka

geomorfologi daerah penelitian dibagi menjadi dua satuan, yaitu:

1. Satuan Geomorfologi Perbukitan Lipat Patahan.

2. Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial. 2.1.1. Satuan Geomorfologi Perbukitan Lipat

Patahan

Secara genetik satuan ini dikontrol oleh struktur yang berupa perlipatan dan patahan, dengan bentuk bukit dan lembah yang memanjang berarah barat – timur. Satuan ini menempati 98% dari luas daerah penelitian. Berada pada ketinggian 50 – 380 mdpl. Satuan ini ditempati oleh satuan batuan batupasir selang – seling batulempung, satuan batulempung

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 2 selang-seling batupasir sisipan batugamping dan

breksi, dan satuan batulempung.

Proses - proses geologi yang teramati berupa pelapukan, erosi, dan sedimentasi, pelapukan yang teramati berupa tanah yang merupakan hasil dari pelapukan batuan, dengan ketebalan tanah berkisar 20 cm - 4m, dan proses erosi yang berkembang berupa erosi berlembar (sheet erosion), erosi drainase (ravine erosion) dan erosi saluran (gully erosion).

Foto 2.1 Bentuk geomorfologi perbukitan memanjang dengan berarah barat-timur.

Foto 2.2 Bentuk geomorfologi perbukitan curam dengan berarah barat-timur.

2.1.2. Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial Genetika satuan geomorfologi dataran alluvial ini terbentuk sebagai hasil pengendapan sungai yang tersusun oleh material – material lepas berukuran lempung, pasir, kerikil, kerakal, hingga bongkah.

Satuan ini menempati 2 % dari luas daerah penelitian, pada peta geomorfologi diberi warna biru muda. Satuan ini dicirikan oleh bentangalam dataran dengan ketinggian 20-30 mdpl dan kemiringan lereng berkisar 0° - 2° (van Zuidam, 1985).

Proses geomorfologi yang teramati pada satuan ini berupa proses erosi dan sedimentasi dari material hasil rombakan batuan lebih tua yang masih berlangsung hingga sekarang. Karena proses sedimentologi masih berlangsung hingga saat ini, maka jentera geomorfik satuan geomorfologi dataran aluvial adalah muda.

Foto 2.3 Bentuk geomorfologi dataran aluvial.

2.1.3. Pola Aliran dan Tipe Genetika Sungai Secara umum pola aliran sungai daerah penelitian yaitu pola aliran trelis.

a. Pola aliran trelis adalah pola aliran sungai yang umumnya dikontrol oleh jurus dan kemiringan lapisan, litologi, dan struktur geologi. Struktur yang berkembang antara lain berupa antiklin dan sesar. Hubungan antara anak sungai dengan sungai utama relatif tegak lurus. Tipe genetika sungai yang terdapat di daerah penelitian yaitu obsekuen, konsekuen dan subsekuen.

2.2. Stratigrafi

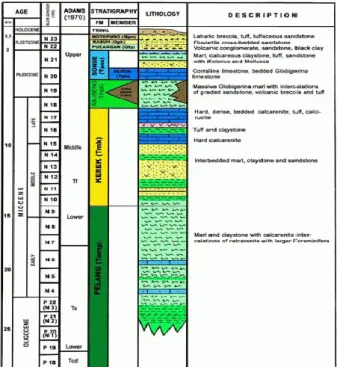

Tabel 2.1 Kolom stratigrafi regional

Berdasarkan ciri litologi, data lapangan, dan kesamaan fisik pada daerah penelitian dijumpai batupasir selang-seling batulempung yang merupakan ciri dari Formasi Kerek, batulempung selang-seling batupasir sisipan batugamping dan breksi yang merupakan ciri dari Formasi Kalibeng, dan batulempung yang merupakan ciri dari Formasi Klitik.

Berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan ciri-ciri batuan yang tersingkap di lapangan dan kesebandingannya terhadap stratigrafi regional,

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 3 maka daerah penelitian dapat dibagi menjadi empat

satuan batuan, yaitu dengan urutan dari yang paling tua ke muda sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kolom stratigrafi daerah penelitian

2.2.1. Satuan Batupasir Selang-seling Batulempung

Penamaan satuan batuan ini didasarkan atas kehadiran perselingan batupasir dan batulempung sebagai penyusun utama. Menempati sekitar 32% luas daerah penelitian. Menyebar di bagian selatan daerah penelitian. Dengan kedudukan berkisar antara N 240°E – N 280°E dan N 60°E – N 70°E dengan kemiringan lapisan batuan berkisar antara 20° - 80°. Kedudukan ini membentuk struktur antiklin. Berdasarkan hasil pengukuran penampang geologi ketebalannya adalah ± 825 meter.

Satuan ini umumnya tersingkap dalam kondisi segar sampai lapuk. Pada bagian bawah satuan ini dicirikan oleh perselingan batupasir dan batulempung, dengan ketebalan batupasir berkisar 2 cm – 80 cm dan ketebalan batulempung berkisar 10 - 35 cm. Pada bagian atas satuan ini disusun oleh batupasir masif dengan ketebalan ± 1,5 - 7 m. Untuk menentukan umur batuan ini didasarkan pada kehadiran foraminifera planktonik yang terkandung dalam conto batuan yang diambil pada lokasi pengamatan LP 51 yaitu pada litologi batulempung. Dari hasil pengamatan mikroskop dengan munculnya fosil Sphaeroidinellopis subdehiscens pada kisaran umur N12 dan punahnya fosil Globorotalia siakensis pada kisaran umur N15. Maka kisaran umur satuan yang didapat adalah N12-N15 atau pada Kala Miosen Tengah – Miosen Akhir. Berdasarkan klasifikasi lingkungan pengendapan menurut Phleger (1962), analisis fosil foraminifera bentos menghasilkan lingkungan pengendapan bathial atas (200 – 400 meter). Hubungan stratigrafi Satuan Batupasir Selang-seling Batulempung dengan satuan batuan yang di

bawahnya tidak diketahui, sehingga satuan batuan ini merupakan satuan batuan tertua. Sedangkan hubungan stratigrafi dengan satuan batuan yang ada di atasnya yaitu Satuan Batulempung Selang-seling Batupasir Sisipan Batugamping dan Breksi adalah selaras dicirikan dengan kedudukan lapisan batuan yang realtif sama, serta didukung oleh hasil analisa umur batuan yang menerus. Satuan Batupasir Selang-seling Batulempung di daerah penelitian memiliki ciri litologi yang sama dengan Formasi Kerek (Pringgoprawiro dan Sukido, 1992), dengan demikian penulis menyatakan satuan ini sebagai Formasi Kerek (Tabel 2.3).

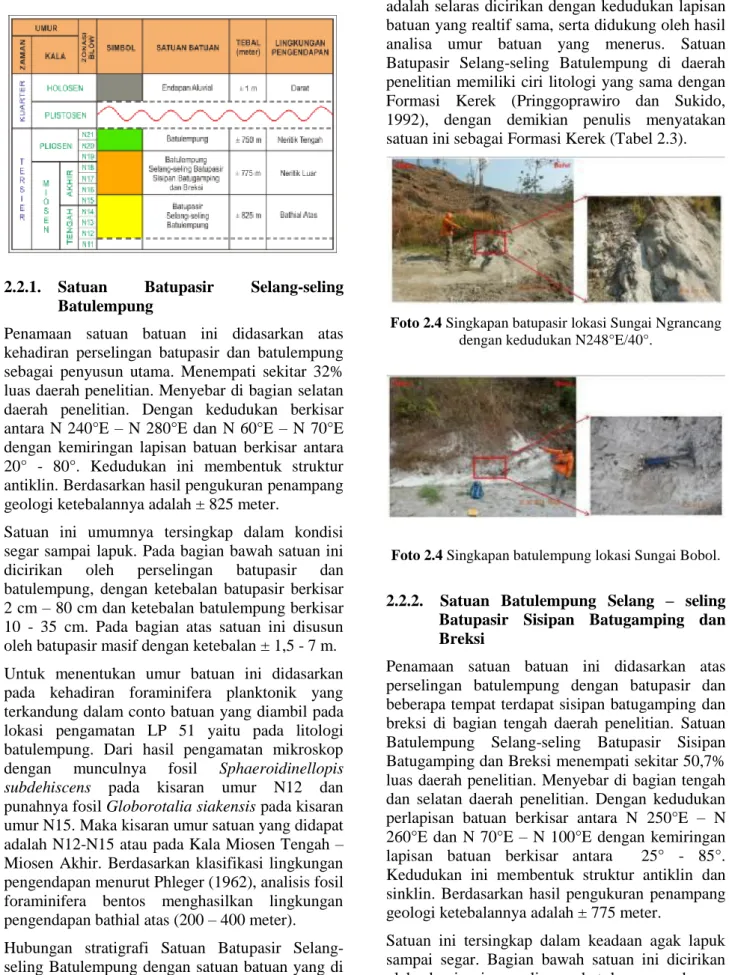

Foto 2.4 Singkapan batupasir lokasi Sungai Ngrancang dengan kedudukan N248°E/40°.

Foto 2.4 Singkapan batulempung lokasi Sungai Bobol.

2.2.2. Satuan Batulempung Selang – seling Batupasir Sisipan Batugamping dan Breksi

Penamaan satuan batuan ini didasarkan atas perselingan batulempung dengan batupasir dan beberapa tempat terdapat sisipan batugamping dan breksi di bagian tengah daerah penelitian. Satuan Batulempung Selang-seling Batupasir Sisipan Batugamping dan Breksi menempati sekitar 50,7% luas daerah penelitian. Menyebar di bagian tengah dan selatan daerah penelitian. Dengan kedudukan perlapisan batuan berkisar antara N 250°E – N 260°E dan N 70°E – N 100°E dengan kemiringan lapisan batuan berkisar antara 25° - 85°. Kedudukan ini membentuk struktur antiklin dan sinklin. Berdasarkan hasil pengukuran penampang geologi ketebalannya adalah ± 775 meter.

Satuan ini tersingkap dalam keadaan agak lapuk sampai segar. Bagian bawah satuan ini dicirikan oleh dominasi perselingan batulempung dengan

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 4 batupasir, dengan ketebalan batulempung berkisar

10 cm – 40 cm dan ketebalan batupasir berkisar 5 cm – 30cm. Pada bagian tengah terdapat sisipan batugamping dan breksi, dengan ketebalan batugamping berkisar 1 cm – 5cm sedangkan batugamping massif 1 m – 1,7 m dan ketebalan breksi 1 cm – 7 cm sedangkan breksi massif 1 m – 1,3 m. Pada bagian atasnya di dominasi oleh batulempung dan batupasir secara berulang, dengan ketebalan batulempung massif 1,5 m – 2 m dan ketebalan batupasir massif 1m – 1,8 m.

Untuk menentukan umur batuan ini didasarkan pada kehadiran foraminifera planktonik yang terkandung dalam conto batuan yang diambil pada lokasi pengamatan LP 63, LP 49 dan LP 38 yaitu pada litologi batulempung. Berdasarkan kehadiran fosil indeks Globorotalia ciperoensis pada bagian bawah, Globigerina aperture pada bagian tengah dan Globorotalia margaritae pada bagian atas dengan kisaran umur N16-N19. Maka kisaran umur satuan yang didapat adalah N16-N19 atau pada Kala Miosen Akhir – Pliosen. Berdasarkan klasifikasi lingkungan pengendapan menurut Phleger (1962), analisis fosil foraminifera bentos menghasilkan lingkungan pengendapan neritik luar (100 – 200 meter).

Hubungan stratigrafi Satuan Batulempung Selang-seling Batupasir Sisipan Batugamping dan Breksi dengan satuan batuan yang berada di bawahnya yaitu Satuan Batupasir Selang-seling Btulempung adalah selaras dicirikan dengan kedudukan lapisan batuan yang relatif sama, serta didukung oleh hasil analisa umur batuan yang menerus dan hubungan stratigrafi dengan satuan batuan yang ada di atasnya yaitu Satuan Batulempung adalah selaras dicirika dengan kedudukan lapisan batuan yang relatif sama, serta didukung oleh hasil analisa umur batuan yang menerus. Satuan Batulempung Selang-seling Batupasir Sisipan Batugamping dan Breksi di daerah penelitian memiliki ciri litologi yang sama dengan Formasi Kalibeng (Pringgoprawiro dan Sukido, 1992), dengan demikian penulis menyatakan satuan ini sebagai Formasi Kalibeng (Tabel 2.3).

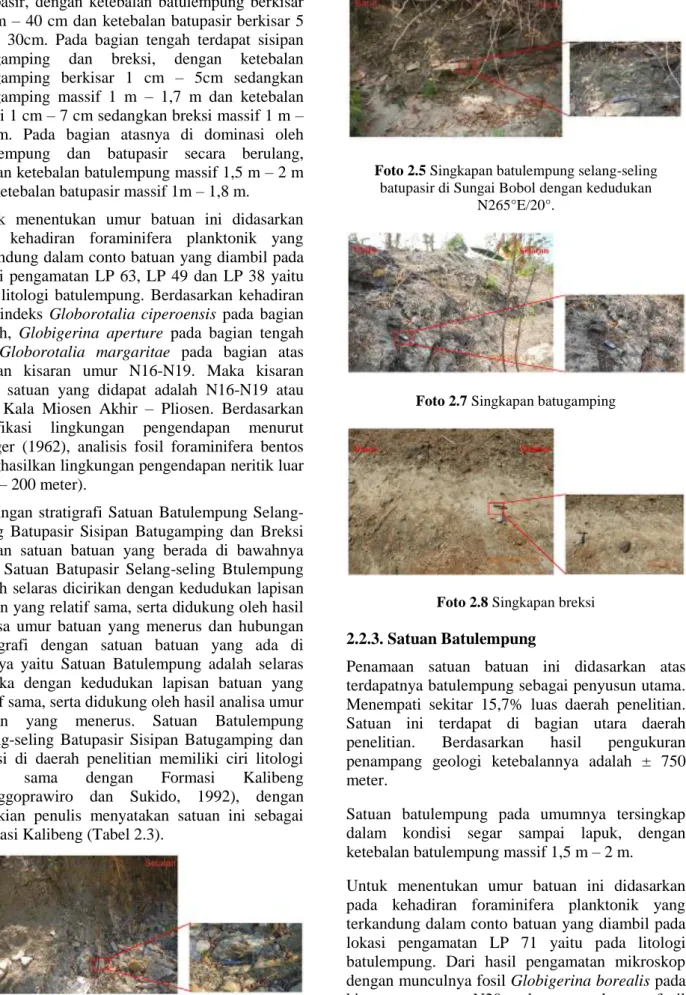

Foto 2.5 Singkapan batulempung selang-seling batupasir di Sungai Bobol dengan kedudukan

N140°E/55°.

Foto 2.5 Singkapan batulempung selang-seling batupasir di Sungai Bobol dengan kedudukan

N265°E/20°.

Foto 2.7 Singkapan batugamping

Foto 2.8 Singkapan breksi

2.2.3. Satuan Batulempung

Penamaan satuan batuan ini didasarkan atas terdapatnya batulempung sebagai penyusun utama. Menempati sekitar 15,7% luas daerah penelitian. Satuan ini terdapat di bagian utara daerah penelitian. Berdasarkan hasil pengukuran penampang geologi ketebalannya adalah ± 750 meter.

Satuan batulempung pada umumnya tersingkap dalam kondisi segar sampai lapuk, dengan ketebalan batulempung massif 1,5 m – 2 m.

Untuk menentukan umur batuan ini didasarkan pada kehadiran foraminifera planktonik yang terkandung dalam conto batuan yang diambil pada lokasi pengamatan LP 71 yaitu pada litologi batulempung. Dari hasil pengamatan mikroskop dengan munculnya fosil Globigerina borealis pada kisaran umur N20 dan punahnya fosil Globigerinoides extremus pada kisaran umur N21. Maka kisaran umur satuan yang didapat adalah N20 - N21 atau pada Kala Pliosen. Berdasarkan

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 5 klasifikasi lingkungan pengendapan menurut

Phleger (1962), analisis fosil foraminifera bentos menghasilkan lingkungan pengendapan neritik tengah (20 – 100 meter).

Hubungan stratigrafi Satuan Batulempung dengan satuan batuan yang berada di bawahnya yaitu Satuan Batulempung Selang-seling Batupasir Sisipan Batugamping dan Breksi adalah selaras dicirikan dengan kedudukan lapisan batuan yang relatif sama, serta didukung oleh analisa umur batuan yang menerus. Sedangkan hubungan stratigrafi dengan satuan di atasnya yaitu Satuan Endapan Aluvial adalah tidak selaras. Satuan Batulempung di daerah penelitian memiliki ciri litologi yang sama dengan Formasi Klitik (Pringgoprawiro dan Sukido, 1992), dengan demikian penulis menyatakan satuan ini sebagai Formasi Klitik (Tabel 2.3).

2.2.4. Satuan Endapan Aluvial

Penamaan satuan ini didasarkan atas hadirnya material aluvial sungai yang berukuran lempung, pasir, kerikil, kerakal, sampai bongkah pada daerah penelitian. Satuan ini menempati sekitar 2% dari luas daerah penelitian. Satuan endapan ini umumnya menempati daerah datar. Ketebalan satuan ini berdasarkan pengamatan di lapangan, memiliki ketebalan antara ± 1 meter.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, bahwa proses erosi, transportasi dan sedimentasi pada satuan ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian umur adalah Resen (hingga sekarang). Karena hasil pengendapan sungai dan terjadinya di darat. Maka lingkungan pengendapan satuan ini adalah lingkungan darat.

Antara satuan endapan aluvial dengan semua satuan batuan di bawahnya adalah tidak selaras karena dibatasi oleh bidang erosi.

Foto 2.9 Singkapan batulempung Foto 2.10 Endapan Aluvial

2.2.5. Kesebandingan Stratigrafi Daerah Penelitian dengan Peneliti Terdahulu

Berdasarkan dari pengelompokkan satuan batuan maka dapat dibuat kesebandingan kolom stratigrafi daerah penelitian dengan peneliti terdahulu atau sebelumnya.

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 7 2.3. Struktur Geologi

Data-data yang diperoleh dari pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan adalah jurus dan kemiringan lapisan batuan, bidang sesar mikro, bidang sesar, dan kelurusan topografi. Dari data tersebut, maka struktur yang ada di daerah penelitian adalah:

2.3.1. Struktur Lipatan

Struktur lipatan yang berkembang di daerah penelitian ada dua jenis, yaitu antiklin dan sinklin. Antiklin merupakan lipatan yang terbuka ke arah bawah sedangkan sinklin merupakan lipatan yang terbuka ke arah atas. Berdasarkan hasil pengamatan unsur-unsur struktur geologi di daerah penelitian, di daerah penelitian terdapat tiga lipatan, yaitu:

a. Antiklin Ngrancang

Penamaan Antiklin Ngrancang dikarenakan melewati daerah Ngrancang yang berarah barat – timur dengan panjang diperkirakan 8 km. Besar kedudukan sayap utara dengan N 260° E/41° dan kedudukan sayap bagian selatan N 85° E/41°. Lipatan antiklin ini melibatkan Satuan Batulempung Selang-seling Batupasir Sisipan Batugamping dan Breksi (N16-N19). Umur lipatan antiklin ini lebih muda dari N21. Berdasarkan adanya kemiringan sayap bagian utara dengan sayap bagian selatan yang relatif sama maka jenis dari antiklin ini adalah “simetri”.

b. Sinklin Sumberbening

Penamaan Sinklin Sumberbening dikarenakan melewati daerah Sumberbening yang berarah barat – timur dengan panjang diperkirakan 8 km. Besar kedudukan sayap utara dengan N 100° E/40° dan kedudukan sayap bagian selatan N 265° E/40°. Lipatan sinklin ini melibatkan Satuan Batulempung Selang-seling Batupasir Sisipan Batugamping dan Breksi (N16-N19). Umur lipatan sinklin ini lebih muda dari N21. Berdasarkan adanya kemiringan sayap bagian utara dengan sayap bagian selatan yang relatif sama maka jenis dari sinklin ini adalah “simetri”.

c. Antiklin Rejuno

Penamaan Antiklin Rejuno dikarenakan melewati daerah Rejuno yang berarah barat – timur dengan panjang diperkirakan 8 km. Besar kedudukan sayap utara dengan N 260° E/70° dan kedudukan sayap bagian selatan N 75° E/70°. Lipatan antiklin ini melibatkan Satuan Batupasir Selang-seling Batulempung (N16-N19). Umur lipatan antiklin ini lebih muda dari N21. Berdasarkan adanya kemiringan sayap bagian utara dengan sayap

bagian selatan yang relatif sama maka jenis dari antiklin ini adalah “simetri”.

2.3.2 Struktur Patahan / Sesar

Berdasarkan hasil pengamatan unsur-unsur struktur geologi di daerah penelitian, di daerah penelitian terdapat tiga sesar mendatar, yaitu:

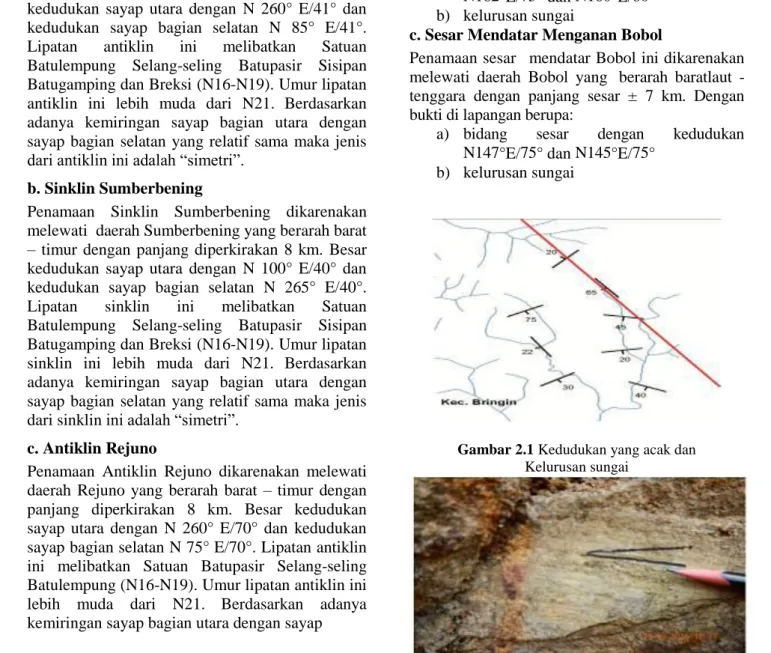

a. Sesar Mendatar Menganan Bringin

Penamaan sesar mendatar Bringin ini dikarenakan melewati daerah Bringin yang berarah baratlaut - tenggara dengan panjang sesar ± 3 km. Dengan bukti di lapangan berupa:

a) kedudukan lapisan batuan yang acak di Sungai Bringin

b) kelurusan sungai

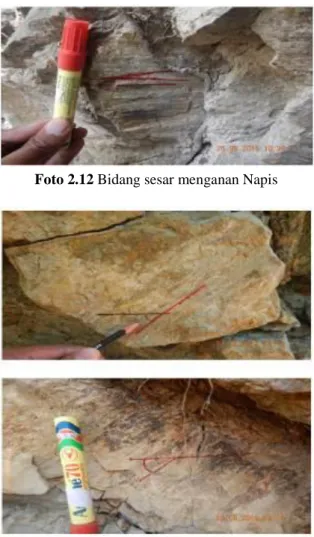

b. Sesar Mendatar Menganan Napis

Penamaan sesar mendatar Napis ini dikarenakan melewati daerah Napis yang berarah baratlaut - tenggara dengan panjang sesar ± 6 km. Dengan bukti di lapangan berupa:

a) bidang sesar dengan kedudukan N162°E/75° dan N160°E/80°

b) kelurusan sungai

c. Sesar Mendatar Menganan Bobol

Penamaan sesar mendatar Bobol ini dikarenakan melewati daerah Bobol yang berarah baratlaut - tenggara dengan panjang sesar ± 7 km. Dengan bukti di lapangan berupa:

a) bidang sesar dengan kedudukan N147°E/75° dan N145°E/75°

b) kelurusan sungai

Gambar 2.1 Kedudukan yang acak dan Kelurusan sungai

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 8

Foto 2.12 Bidang sesar menganan Napis

Foto 2.11 Bidang sesar menganan Bobol

2.3.4 Mekanisme Struktur Daerah Penelitian Untuk menentukan arah gaya utama penulis menggunakan arah umum jurus lapisan batuan yang searah dengan sumbu lipatan. Dari hasil analisa pola umum arah jurus lapisan batuan dengan menggunakan Diagram Roset (Gambar 2.2), maka dihasilkan arah gaya utama yang tegak lurus dengan arah pola umum jurus lapisan batuan yaitu sebesar N175°E atau relatif utara - selatan. Pola ini merupakan arah gaya utama Jawa yaitu utara- selatan.

Gambar 2.2 Diagram Rosette yang memproyeksikan hubungan arah pola umum kedudukan batuan dengan

arah gaya utama daerah penelitian.

Dalam menentukan umur struktur geologi, penulis menggunakan umur dari satuan batuan dimana struktur geologi tersebut memotong. Umur struktur geologi akan lebih muda dibanding umur satuan batuan yang terlipat maupun terpatahkan. Struktur geologi yang terbentuk di daerah penelitian, berupa struktur lipatan dan patahan terjadi pada Satuan Batupasir Selang-seling Batulempung (Miosen Tengah - Miosen Akhir), Satuan Batulempung Selang-seling Batupasir (Miosen Akhir – Pliosen), dan Satuan Batulempung (Pliosen). Maka dengan demikian kejadian tektonik yang menyebabkan terbentuk proses struktur geologi tersebut, terjadi setelah Pliosen. Oleh karena itu, struktur geologi yang berkembang di daerah penelitan dimulai pada kala Plistosen, atau pada kejadian orogenesa Plistosen.

2.4. Sejarah Geologi

Sejarah geologi daerah penelitian dimulai pada Kala Miosen Tengah – Miosen Akhir dengan pengendapan Satuan Batupasir Selang-seling Batulempung yang dikenal sebagai Formasi Kerek dengan rentang waktu (N12 – N15), satuan batuan ini diperkirakan diendapkan pada lingkungan laut dalam (bathial atas), satuan batuan ini merupakan satuan batuan tertua di daerah penelitian.

Kemudian terjadi susut laut akibat penurunan cekungan berlangsung lebih lambat dari pada kecepatan pengendapan sedimen (regresi). Pada Kala Miosen Akhir - Pliosen (N16 – N19) di atas Satuan Batupasir Selang-seling Batulempung Formasi Kerek diendapkan secara selaras Satuan Batuan Batulempung Selang-seling Batupasir Sisipan Batugamping dan Breksi Formasi Kalibeng pada lingkungan laut dangkal (neritik luar).

Kemudian terjadi susut laut akibat penurunan cekungan berlangsung lebih lambat dari pada kecepatan pengendapan sedimen (regresi). Pada Kala Pliosen (N20 – N21) di atas Satuan Batuan Batulempung Selang-seling Batupasir Sisipan Batugamping dan Breksi Formasi Kalibeng diendapkan secara selaras Satuan Batulempung Formasi Klitik pada lingkungan laut dangkal (neritik tengah).

Pada Kala Plistosen (N22) terjadi aktifitas tektonik yang mengakibatkan proses deformasi dan pengangkatan pada daerah penelitian, serta terbentuknya perlipatan (Antiklin Ngrancang, Sinklin Sumberbening, dan Antiklin Rejuno) dan pensesaran (Sesar Mendatar Bringin, Sesar Mendatar Napis dan Sesar Mendatar Bobol) pada satuan batuan yang telah diendapkan.

Seiring dengan waktu geologi yang berjalan, daerah penelitian yang telah menjadi daratan

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 9 terjadi proses eksogen yaitu pelapukan pada zona

lemah yang kemudian membentuk sungai-sungai sehingga menghasilkan endapan aluvial sungai yang merupakan hasil rombakan dari batuan yang terbentuk sebelumnya dan endapan aluvial sungai ini menutupi satuan batuan di bawahnya dengan batas berupa bidang erosi.

3. STUDI PETROGENESA BATUAN BEKU ANDESIT DAERAH TALAGASARI 3.1. Dasar Teori

Petrogenesa adalah suatu ilmu yang mempelajari proses pembentukan suatu batuan tertentu, dari asal-usul atau sumber, proses-proses yang menyebabkan batuan terbentuk dan daerah pembekuannya dapat diketahui. Petrogenesa batuan beku menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pembentukan batuan beku, seperti mekanisme pembekuan magma, lama pembekuannya, tempat pemebekuannya dan sifat asal magma.

Fokus dari studi petrogenesa di daerah penelitian adalah batuan beku andesit, dimana batuan beku andesit daerah penelitian termasuk ke dalam batuan terobosan Andesit menurut Silitonga (1973) dalam Peta Geologi Lembar Bandung.

Gambar 3.1. Bagan alir pembahasan studi petrogenesa

3.2. Analisa 3.2.1. Petrografi

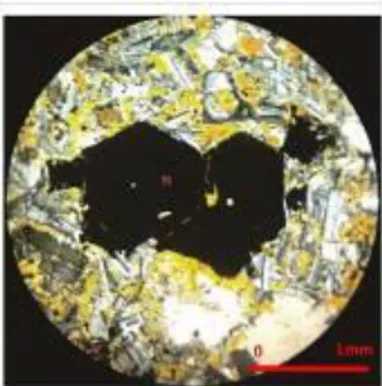

Dari hasil 10 contoh sampel batuan beku andesit yang di sayat tipis kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan mikroskop polarisasi untuk mengetahui komposisi mineral penyusun batuan andesit tersebut. Hasil pengamatan dapat memperlihatkan warna colorless sampai kecoklatan memperlihatkan tekstur hipokristalin, ukuran butir 0,01 - 1,5 mm, bentuk subhedral –

anhedral, inequgranular, dengan tekstur porfiritik. Disusun oleh fenokris dan massa dasar berupa : piroksen, plagioklas, hornblende, dan mineral logam. Selain itu hadir juga gelas dalam jumlah sedikit sebagai massa dasar. Mineral ubahan berupa klorit.

1. Piroksen: Kehadiran 10 – 20%, warna kuning kecoklatan, ukuran 0,1 – 0,16 mm, benruk subhedral – anhedral, jenis klinopiroksen, bentuk kristal prismatik, relief tinggi, indeks bias Nm < Nkb, pleohorik kuat, bias rangkap kuat, pemadaman parallel, orientasi length slow, sumbu optic dua (biaxial), tanda optis negatif, hadir sebagai fenokris.

Foto 3.1. Kenampakan mineral piroksen

2. Hornblende: Kehadiran 21%, warna hijau kecoklatan, ukuran 0,42 mm, subhedral, bentuk prismatic, relief sedang, indeks bias Nm > Nkb, pleokhorik sedang, bias rangkap sedang, pemadaman parallel, orientasi optis length fast, hadir sebagai fenokris.

Foto 3.2. Kenampakan mineral hornblende

3. Plagioklas: Kehadiran 20 – 28%, warna bening keruh, ukuran 0,05 - 0,32 mm, bentuk subhedral - anhedral, kembaran albit dan carlsbad, jenis andesine, komposisi An 45 – Ab 58. Hadir sebagai fenokris. Muncul zonasi progresif, sebagian terubah menjadi klorit.

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 10

Foto 3.3. Kenampakan mineral plagioklas

4. Alkali Feldspar: Alkali Feldspar jenis orthoklas, kehadiran 15 - 20 %, warna putih bening, ukuran 0,18 - 0,22 mm, bentuk anhedral, relief sedang, indeks bias Nm < Nkb, hadir sebagai fenokris.

Foto 3.4. Kenampakan mineral alkali feldspar

5. Kuarsa: Kehadiran 5 - 25%, tidak berwarna, ukuran 0,06 mm, bentuk anhedral, relief kuat, hadir sebagai fenokris.

Foto 3.5. Kenampakan mineral kuarsa

6. Mineral Bijih: Kehadiran 9 - 25%, warna hitam, opak, ukuran butir 0,02 – 0,18 mm, hadir sebagai fenokris, tersebar dalam massa dasar.

Foto 3.6. Kenampakan mineral bijih

7. Gelas: Kehadiran 7 - 10 %, warna putih, bentuk halus, hadir sebagai massa dasar, mengisi ruang antar butir.

3.2.2. Paragenesa

Paragenesa merupakan suatu cabang ilmu geologi yang memberikan penjelasan mengenai tempat atau lingkungan diman suatu mineral itu terbentuk.

1. Piroksen: Dalam proses kristalisasi ini, kedudukan mineral olivin sudah digantikan oleh mineral piroksen, kenampakan ini terbentuk karena dipengaruhi oleh kondisi tekanan dan temperatur magma yang sudah menurun sehingga kenampakan mineral yang muncul hanya berupa mineral piroksen. Kenampakan ini dapat dilihat oleh ketidakmunculan mineral olivin pada sayatan tipis ini. Mineral piroksen diperkirakan terbentuk pada temperature 1100 - 900oC (fase ortomagmatik).

2. Hornblande: Mineral ini terbentuk setelah piroksen terbentuk, kristalisasi berjalan dengan sempurna, ruangan yang tersedia masih luas, diperkirakan terbentuk pada temperatur pembekuan 700 - 600oC (fase pegmatik).

3. Plagioklas: Mineral ini terbentuk secara menerus (continuous), dimana proses pembentukannya mulai dari temperatur magma yang tinggi sampai rendah masih tetap terbentuk. Factor yang dapat membedakan adalah ukuran mineralnya. Sesuai dengan ukuran butir dan warna pada mineral ini, dapat diperkirakan terbentuk pada temperatur pembekuan berkisar 900 - 850oC. (fase pegmatik)

4. Alkali Feldspar: Mineral ini terbentuk pada temperatur pembekuan antara 400 - 600oC (fase pneumtolitik), setelah plagioklas terbentuk.

5. Kuarsa: Mineral ini terbentuk setelah mineral muskovit terbentuk, kristalisasi berjalan

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 11 dengan sempurna sehingga mineral kuarsa

terbentuk pada kisaran antara temperatur 600 - 400oC (fase hidrothermal).

6. Mineral Bijih: Kehadiran mineral bijih pada batuan andesit ini terbentuk bersamaan dengan mneral – mineral yang lain sebagai fenokris, dapat diperkirakan bahwa mineral opak terbentuk berkisar antar temperatur 600 - 400oC (fase hydrothermal).

7. Gelas: Kehadiran gelas terbentuk pada temperatur yang sangat rendah diperkirakan terbentuk pada temperatur 400oC.

3.2.3. Geokimia

Untuk mengetahui informasi lebih jauh mengenai batuan beku andesit, maka di lakukan analisa geokimia terhadap 10 contoh sample batuan yang diambil pada beberapa titik pada singkapan intrusi dan menghasilkan data geokima unsur utam batuan seperti di Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Hasil analisa geokimia di daerah penelitian

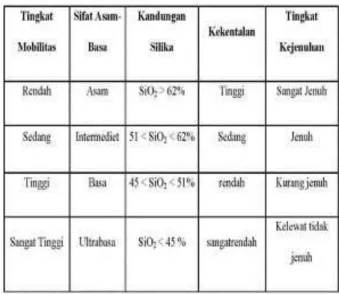

3.2.3.1. Penentuan Tingkat Kandungan Silika

Tabel 3.2. Klasifikasi batuan beku berdasarkan presentasi kandungan silika SiO2, (Williams, 1956)

Kandungan silika rata-rata 55,7% maka batuan beku andesit daerah penelitian bersifat Intermediet (menengah).

3.2.3.2. Penentuan Indeks Pembekuan Magma Untuk mengetahui indeks pembekuan magma dapat di lakukan perhitungan secara matematis sebagai berikut:

Hutchison, (1973) memberikan batas-batas indeks pembekuan magma sebagai berikut:

Nilai IP 0 - 9, magma bersifat andesitik – dasitik.

Nilai IP 10 - 19, magma bersifat andesitik. Nilai IP 20 - 29, magma bersifst andesitik -

basaltik.

Nilai IP 30 - 40, magma bersifat basaltik.

Tabel 3.3. Perhitungan penentuan indeks pembekuan magma

Dari perhitungan di Tabel 3.3, memperlihatkan nilai indeks pembekuan berkisar 17 – 19, maka magma pembentukan bantuan beku andesit pada daerah penelitian bersifat Andesitik.

3.2.3.3. Penentuan Indeks Jenis Magma 1. Kuno (1966)

Penentuan Jenis magma asal menurut Kuno (1966) di dasarkan pada perbandingan antara total (K2O+Na2O) dengan SiO2. Dari hasil analisa kimia tersebut terhadap 10 contoh

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 12 batuan beku andesit di daerah penelitian di

peroleh data-data sebagai berikut Gambar 3.2.

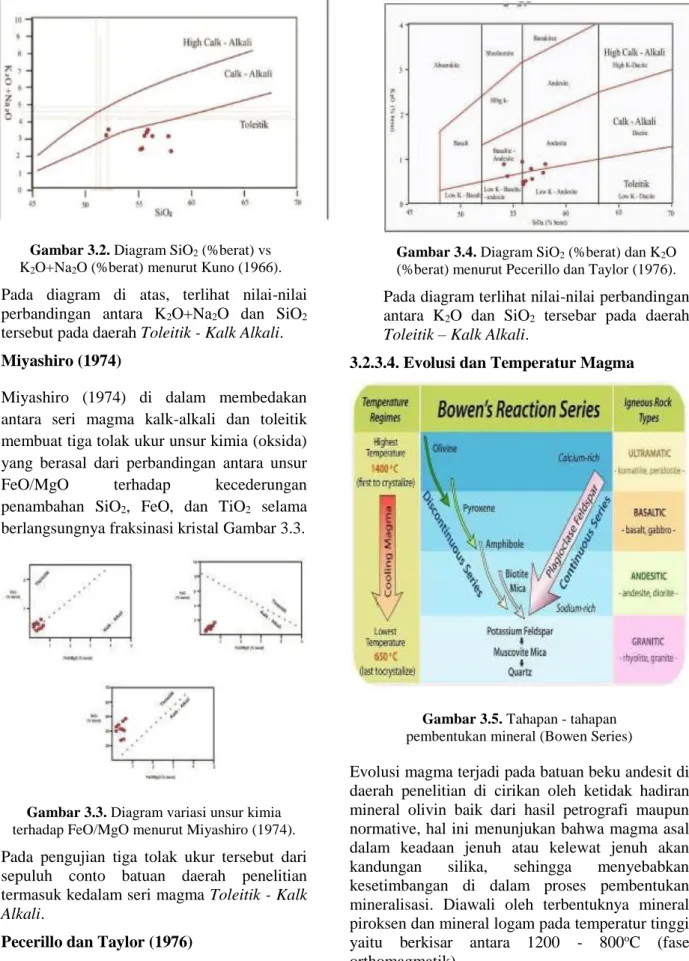

Gambar 3.2. Diagram SiO2 (%berat) vs

K2O+Na2O (%berat) menurut Kuno (1966). Pada diagram di atas, terlihat nilai-nilai perbandingan antara K2O+Na2O dan SiO2 tersebut pada daerah Toleitik - Kalk Alkali. 2. Miyashiro (1974)

Miyashiro (1974) di dalam membedakan antara seri magma kalk-alkali dan toleitik membuat tiga tolak ukur unsur kimia (oksida) yang berasal dari perbandingan antara unsur FeO/MgO terhadap kecederungan penambahan SiO2, FeO, dan TiO2 selama berlangsungnya fraksinasi kristal Gambar 3.3.

Gambar 3.3. Diagram variasi unsur kimia terhadap FeO/MgO menurut Miyashiro (1974).

Pada pengujian tiga tolak ukur tersebut dari sepuluh conto batuan daerah penelitian termasuk kedalam seri magma Toleitik - Kalk Alkali.

3. Pecerillo dan Taylor (1976)

Penentuan jenis magma asal menurut Pecerillo dan Taylor (1976) di dasarkan pada perbandingan antara K2O dengan SiO2. Dari

hasil analisa kimia tersebut terhadap 10 conto batuan beku andesit di daerah penelitian di peroleh data-data sebagai berikut Gambar 3.4.

Gambar 3.4. Diagram SiO2 (%berat) dan K2O

(%berat) menurut Pecerillo dan Taylor (1976).

Pada diagram terlihat nilai-nilai perbandingan antara K2O dan SiO2 tersebar pada daerah Toleitik – Kalk Alkali.

3.2.3.4. Evolusi dan Temperatur Magma

Gambar 3.5. Tahapan - tahapan pembentukan mineral (Bowen Series)

Evolusi magma terjadi pada batuan beku andesit di daerah penelitian di cirikan oleh ketidak hadiran mineral olivin baik dari hasil petrografi maupun normative, hal ini menunjukan bahwa magma asal dalam keadaan jenuh atau kelewat jenuh akan kandungan silika, sehingga menyebabkan kesetimbangan di dalam proses pembentukan mineralisasi. Diawali oleh terbentuknya mineral piroksen dan mineral logam pada temperatur tinggi yaitu berkisar antara 1200 - 800oC (fase orthomagmatik).

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 13 Berdasarkan terbentuknya mineral mafik tersebut,

mineral plagioklas muncul sebgai hasil proses sempurna di dalam magma akibat tingginya kadar Al2O3 dan CaO. Hadirnya zonasi normal pada plagioklas menandakan terjadinya diferensiasi yang di tandai oleh penyelimutan plagioklas yang lebih asam kepada yang lebih basa, dimana secara kimia di tandai oleh menurunnya kadar Al2O3 serta meningkatnya proporsi SiO2.

Evolusi ini terus berlangsung hingga terbentuknya mineral hornblade. Pada tahap ini magma kaya akan kandungan hidroksil dan gas. Di lain pihak dengan menurunnya unsur - unsur seperti FeO, CaO, Na2O dan Al2O3 tidak diikuti oleh K2O dan P2O5 dimana memperlihatkan kecenderungan terjai suatu peningkatan terhadap suatu peningkatan terhadap unsur SiO2, sehingga pada akhirnya akan memungkinkan mineral plagioklas lebih asam, terbentuknya k-fledspar dan kuarsa.

Dari sayatan tipis batuan hadirnya mineral - mneral ubahan seperti klorit, batuan beku di daerah penelitian telah terjadi reaksi antara larutan sisa magma dengan mineral - mineral yang terbentuk sebelumnya.

3.2.3.5. Lingkungan Tektonik dan Aktivitas Magmatik

Dari pembahasan sebelumnya telah di ketahui bahwa batuan beku andesit termasuk kedalam seri magma Toleitik sampai Kalk Alkal. (Girod, 1978 di dalam Samudra, 1988) membagi dua lingkungan tektonik untuk kalk alkali, yaitu:

1. Busur Kepulauan (Island Arc) 2. Tepi Benua (Continental Margin)

Beberapa peneliti lain seperti Miyashiro (1974), serta Jakes dan White (1972) memberikan kriteria tertentu untuk membedakan kedua lingkungan tersebut.

Miyashiro (1974) melakukan perbandingan berdasarkan kandungan oksida TiO2, Na2O, K2O, dan P2O5 (Tabel 3.4).

Tabel 3.4. Perbandingan kandungan unsur – unsur oksida pada tepi benua dan busur

kepulauan menurut Miyashiro, (1974).

Jakes dan White (1972), melakukan pembagian berdasarkan perbedaan kandungan SiO2, FeO/MgO, dan K20/Na2O (Tabel 3.5).

Tabel 3.5. Perbandingan kandungan unsur – unsur oksida pada tepi benua dan busur kepulauan

menurut Jakes dan White, (1972).

Berdasarkan kriteria yang di kemukakan oleh Miyashiro (1974) serta Jakes dan White (1972) secara umum lingkungan tektonik batuan beku daerah penelitian lebih mendekati Jalur Orogen Busur Kepulauan.

Untuk mengetahui sumber magma sebagai pembentuk batuan beku di daerah penelitian, (Ringwood, 1969 di dalam Samudra, 1988) mengungkapkan bahwa batuan vulkanik dan plutonik yang bersifat kalk-alkali berasal dari magma suatu hasil penunjaman kerak samudra ke dalam kerak benua pada kedalaman 30 - 275 km, sehingga mengakibatkan terjadinya pelelehan sebagai eklogit kuarsa menjadi eklogit sisa dan magma riodasit. Cairan ini akan membumbung ke atas dan breaksi dengan phirolit membentuk piroksenit. Adanya pelelehan yang terjadi pada sebagian piroksenit ini akan menghasilkan magma tipe orogen seri kalk-alkali. Berdasarkan model skema hubungan penunjaman dan zona kedalaman menurut Miyashiro (1974), di perkirakan magma asal daerah penelitian terbentuk pada kedalaman 40 - 70 km (Gambar 3.6).

Gambar 3.6. Skema hubungan antara penunjaman dengan zona kedalaman menurut Miyashiro (1974).

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 14 3.3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis petrografi dan geokimia terhadap 10 (sepuluh) contoh batuan maka dapat di simpulkan bahwa mineral olivin sudah digantikan oleh mineral piroksen, kenampakan ini terbentuk karena dipengaruhi oleh kondisi tekanan dan temperatur magma yang sudah menurun dan batuan beku andesit di daerah penelitian masuk kedalam kelompok batuan beku Intermediet (menengah) bersifat andesitik dengan seri magma teolitik – kalk alkali, terbentuk pada temperatur magma berkisar 900 - 700oC dan terbentuk pada busur kepulauan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil bahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya, maka geologi daerah Bobol dan sekitarnya, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Satuan geomorfologi daerah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) satuan geomorfologi, yaitu Satuan Geomorfologi Perbukitan Lipat Patahan dan Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial. Pola aliran sungai yang berkembang adalah Trellis dengan genetika sungai konsekuen, subsekuen dan obsekuen. Stadium erosi sungai berada pada tahap muda dan dewasa. Jentera geomorfik secara umum adalah dewasa.

2. Tatanan batuan dari yang tertua hingga termuda di daerah penelitian adalah Satuan Batupasir Selang - seling Batulempung (Formasi Kerek) di lingkungan bathial atas pada Kala Miosen Tengah - Miosen Akhir (N.12-N.15) dan terjadi proses regresi. Kemudian di atasnya secara selaras di endapkan Satuan Batulempung Selang - seling Batupasir Sisipan Batugamping dan Breksi (Formasi Kalibeng) di lingkungan neritik luar pada Kala Miosen Akhir - Pliosen (N.16-N.19) dan terjadi proses regresi. Kemudian di atasnya secara selaras diendapkan Satuan Batulempung (Formasi Klitik) di lingkungan neritik tengah pada Kala Pliosen (N.20-N.21). Kemudian ditutupi secara tidak selaras oleh Satuan Endapan

Aluvial menutupi batuan di bawahnya dengan batas bidang erosi.

3. Struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian adalah lipatan dan sesar. Struktur perlipatan berupa struktur antiklin Ngrancang, sinklin Sumberbening dan antiklin Rejuno. Struktur sesar yang dijumpai adalah sesar mendatar Bringin, sesar mendatar Napis dan sesar mendatar Bobol. Pembentukan struktur-struktur geologi di daerah penelitian terjadi dalam satu perioda tektonik, yaitu pada Kala Plistosen dengan arah gaya utama N 175ºE atau relatif utara-selatan.

4. Studi petrogenesa daerah Talagasari, berdasarkan hasil analisa petrografi dan geokimia terhadap 10 (sepuluh) contoh sampel batuan beku andesit, menunjukkan batuan beku daerah penelitian termasuk ke dalam jenis magma intermediet (menengah) bersifat andesitik dengan seri magma toleitik-kalk alkali, terbentuk pada temperatur magma berkisar 900°C–700°C dan terbentuk pada busur kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

Bakosurtanal, 1999, Peta Rupa Bumi Indonesia 1:25.000 Lembar Pilangkenceng No. 512 dan Ngambon No. 1508-514, Edisi I, Bakosurtanal, Bogor. Blow, W. H. dan Postuma J. A., 1969, Range

Chart, Late Miosen to Recent Planktonic Foraminifera Biostratigraphy, Proceeding of The First.

Dunham, R.J., 1962, Classification of Carbonat Rock According to Depositional Texture, Houston, Texas, USA. Jakes, P dan White, A.J.R., 1972. Major and

Trace Element Abundances in Volcanic Rocks of Orogenic Areas. Geological Society of America Bulletin, 83, h.29-40.

Lobeck, A.K., 1939, Geomorphology: an Introduction to the study of Landscape, New York and London: Mc Graw-Hill Book Company. Inc. Miyashiro, A., 1974, Volcanic Rock Series in

Island Arcs and Active Continental Margins. Journal of Science 274: 21-355.

Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 15 Moody J.D., dan Hill M.J., 1956, Wrench Fault

Tectonics, Bulletin of the Geological Society of America.

Noor, D., 2010, Geomorfologi, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Geologi, Universitas Pakuan, Bogor.

Noor, D., 2010, Pengantar Ilmu Geologi, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Geologi, Universitas Pakuan, Bogor.

Paccerllo, A dan Taylor, S.R., 1976. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. Contribution on Mineralogy and Petrology, 58, h.63-81.

Pettijon, F.J., 1957, Sedimentary Rock, Harper & Row, Newyork Nelson, Stephen A., 2006, Clay Minerals Tulane University, New Orleans.

Pheleger, F.B., 1951, Ecology of Foraminifera, Nortwest Gulf of Mexico, GSA Memoir 46.

Pringgoprawiro, H., dan Sukido., 1992, Peta Geologi Regional Lembar Bojonegoro, Jawa Timur, Skala 1:100.000, Pusat penelitian dan pengembangan geologi, Direktorat Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi, Bandung.

Pulonggono dan Martodjojo., 1994, Perubahan Tektonik Paleogen-Neogen Merupakan Peristiwa Tektonik Penting di Jawa. Proceding Geologi dan Geologi Teknik Pulau Jawa, ISBN, UGM Yogyakarta.

Silitonga, P. H. 1973, Peta Geologi Regional Lembar Bandung, Jawa Barat, Skala 1:100.000, Pusat penelitian dan pengembangan geologi, Direktorat Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi, Bandung.

Thornbury, W.D., 1969, Principles of Geomorphology, Second Edition, John Willey & Sons Inc., New York. van Bemmelen, R.W., 1949. The Geology of

Indonesia, Vol. IA: General Geology of Indonesia and Adjacent Archipelagoes, The Hague, Martinus Nijhoff, vol. 1A, Netherlands.

Williams, H., Turner, F.J., dan Gilbert, C.M., 1954, Petrography an Introduction to The Study of Rock in Thin Sections, W.H. Freeman and Company, New York.

PENULIS:

1. Heribertus Satrio Wibowo, S.T. Alumni (2016) Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan.

2. Ir. Mustafa Luthfi, M.T. Staf Dosen Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan.

3. Ir. Mohammad Syaiful, M.Si. Staf Dosen Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan.