KEANEKARAGAMAN CAPUNG (ODONATA) DI KAWASAN RAWA JOMBOR, KLATEN, JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sains

Oleh:

Tria Septiani Subagyo

NIM 11308144019

PROGRAM STUDI BIOLOGI JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

i

KEANEKARAGAMAN CAPUNG (ODONATA) DI KAWASAN RAWA JOMBOR, KLATEN, JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sains

Oleh:

Tria Septiani Subagyo

NIM 11308144019

PROGRAM STUDI BIOLOGI JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

v

Motto: hauslah akan ilmu karena samudera pengetahuan tak akan pernah mengering

“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.” (Q. S. Al-An’am 6: 38)

vi

PERSEMBAHAN

vii

KEANEKARAGAMAN CAPUNG (ODONATA) DI KAWASAN RAWA JOMBOR, KLATEN, JAWA TENGAH

Oleh:

Tria Septiani Subagyo NIM 11308144019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis dan tingkat keanekaragaman jenis capung berdasarkan ragam lokasi di kawasan Rawa Jombor.

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi dengan metode distance sampling, yakni menghitung individu capung dewasa yang dijumpai di sepanjang jalur pengamatan (line transect). Individu yang dijumpai diidentifikasi berdasarkan kenampakan morfologi warna tubuh, corak, warna mata, dan ciri bagian tubuh, lalu ditandai dengan cat berbahan nitrocellulose agar tidak terjadi penghitungan ulang, kemudian dilepaskan kembali. Penelitian ini dilakukan pada Februari s.d. April 2016 di kawasan Rawa Jombor yang terbagi menjadi enam lokasi dengan karakteristik yang berbeda berdasarkan keberadaan sumber air dan vegetasi di sekitarnya, yakni (1) kawasan waduk, (2) kawasan sungai aliran masuk menuju waduk, (3) kawasan rawa, (4) kawasan kolam, (5) kawasan sungai aliran keluar dari waduk, dan (6) kawasan sawah. Pengamatan dilakukan pada pukul 08.00-11.00 WIB selama tiga kali dalam jangka waktu tidak lebih dari dua minggu pada tiap lokasi pengamatan.

Ditemukan 28 jenis Odonata dari 6 famili, yakni capung jarum dari Famili Chlorocyphidae 1 jenis, Famili Coenagrionidae 5 jenis, dan Famili Platycnemididae 1 jenis, capung biasa dari Famili Aeshnidae 2 jenis, Famili Gomphidae 1 jenis, dan Famili Libellulidae 18 jenis. Berdasarkan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener tingkat keanekaragaman jenis capung di kawasan Rawa Jombor termasuk dalam kategori sedang dengan nilai 2,57, dan nilai indeks keanekaragaman jenis capung pada tiap lokasi pengamatan termasuk dalam kategori sedang dengan nilai tertinggi pada kawasan rawa 2,23 dan terendah pada kawasan waduk 1,64.

viii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segenap puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Keanekaragaman Capung (Odonata) di Kawasan Rawa Jombor, Klaten, Jawa Tengah” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung, Nabi Muhammad SAW, Sahabat, dan keluarganya.

Tugas akhir skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains di bidang Ilmu Biologi. Penyusun berharap karya ini dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber ilmu bagi pembaca. Proses penyusunan karya ini melibatkan berbagai pihak yang dengan rendah hatinya berkenan membantu penyusun, untuk itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Suyanta selaku Wakil Dekan I Fakultas MIPA UNY tahun 2015 yang telah memberikan izin penelitian sehingga proses penelitian dapat dilaksanakan.

2. Dr. Paidi, M. Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas MIPA UNY yang telah mengabulkan pengajuan permohonan izin penelitian.

ix

4. Triatmanto, M. Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Tien Aminatun selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang membangun dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini.

5. Sukiya, M. Si selaku Dosen Penguji I dan Dr. Ir. Suhartini, M. S. selaku Dosen Penguji II.

6. Abdu Rohman dan Ahmad Zulfikar Abdullah yang telah mengenalkan dunia penelitian capung.

7. Hening Triandika Rachman dan Prajawan Kusuma Wardhana, sahabat meneliti capung.

8. Dina Chaerunnisa, Tini Adiatma, Fauzan Rizky Pamungkas, Gana Yuriko Putra, Putri Wijayanti, Misbachun Aji Santosa, Heny Rahmawati, Harlina Jatiningsih, Andi Joko Purnomo, Opik Prasetyo, Marbellisa Briliani, Setyo Sulistyono, Failasuf Aulia Nugroho, Rendra Darari Fakhrin Ikranagara, Bima Gana Pradana, Ahmad Arifandy Hidayat, Ariani Anugrah Putri, M. Fajar Hariadi, M. Yatsrib Ramadhan, Jalu Prianggodo, Kurnia Cahyani, Wahyu Nuryadi Harsono, Irfan Aziz Nurhidayat, Nrangwesthi Widyaningrum, Arellea Revina Dewi, dan Nurrohman Eko Purnomo selaku sahabat-sahabat yang berkenan memberikan bantuan, semangat, dan nasihat ketika pengambilan data dan pengerjaan laporan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

x

10. Pak Wahyu Sigit Rhd yang dengan ramahnya berkenan berdialog mengenai capung secara luas.

11. Keluarga yang tidak hentinya memberikan kepercayaan dan dukungan, baik dalam bentuk spirit maupun materi agar penyusun dapat melakukan penelitian dengan baik.

12. Keluarga Biologi E 2011 UNY yang senantiasa memberikan dukungan. 13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu

dalam penelitian ini.

Penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, banyak kekurangan dan keterbatasan penyusun, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangatlah penyusun harapkan. Akhir kata, semoga karya ini memberikan manfaat di dunia ilmu pengetahuan.

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN ... ii

PERNYATAAN ... iii

PENGESAHAN ... iv

MOTTO ... v

PERSEMBAHAN ... vi

ABSTRAK ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Identifikasi Masalah ... 3

C. Batasan Masalah ... 3

D. Rumusan Masalah ... 3

E. Tujuan Penelitian ... 4

F. Manfaat Penelitian ... 4

G. Definisi Operasional ... 5

BAB II KAJIAN TEORI ... 7

A. Dasar Teori ... 7

1. Morfologi Capung ... 8

2. Topografi Capung ... 9

3. Siklus Hidup dan Usia Capung ... 11

4. Persebaran Capung ... 14

5. Habitat Capung ... 14

6. Klasifikasi ... 15

xii

8. Keanekaragaman Jenis ... 20

9. Gambaran Umum Kawasan Rawa Jombor ... 21

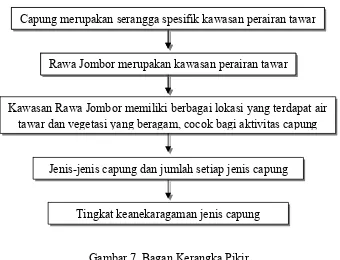

B. Kerangka Pikir ... 21

BAB III METODE PENELITIAN ... 23

A. Jenis dan Metode Penelitian ... 23

B. Waktu dan Lokasi Penelitian ... 23

C. Populasi dan Sampel Penelitian ... 23

D. Variabel Penelitian ... 24

E. Instrumen Penelitian ... 24

F. Teknik Pengambilan Data ... 25

1. Observasi Pendahuluan... 25

2. Pengamatan Jenis Capung ... 31

3. Pengamatan Mangsa Capung dan Faktor Abiotik ... 34

G. Rancangan Organisasi Data ... 34

1. Data Jenis, Jumlah Individu... 34

2. Data Faktor Abiotik ... 34

H. Teknik Analisis Data ... 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 37

A. Kondisi Lokasi Penelitian ... 37

B. Jenis-Jenis Capung di Kawasan Rawa Jombor ... 39

C. Tingkat Keanekaragaman Jenis Capung di Kawasan Rawa Jombor ... 98

D. Faktor Abiotik Kawasan Rawa Jombor ... 103

E. Mangsa Capung Kawasan Rawa Jombor ... 105

BAB V PENUTUP ... 106

A. Simpulan ... 106

B. Saran ... 106

DAFTAR PUSTAKA ... 108

xiii

DAFTAR TABEL

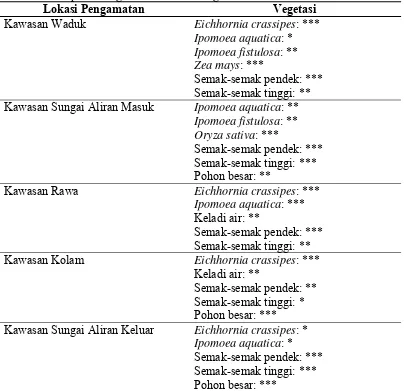

Tabel 1. Tabel Rancangan Organisasi Data Jenis dan Jumlah Individu Tiap Jenis ... 34 Tabel 2. Tabel Rancangan Organisasi Data Faktor Abiotik ... 34 Tabel 3. Komposisi Vegetasi di Lokasi Pengamatan ... 37 Tabel 4. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Acisoma panorpoides ... 40 Tabel 5. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Aethriamanta aethra ... 42 Tabel 6. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Agriocnemis femina ... 44 Tabel 7. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Agriocnemis pygmaea ... 46 Tabel 8. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Agrionoptera insignis ... 48 Tabel 9. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Anax guttatus ... 50 Tabel 10. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Brachydiplax chalybea ... 52 Tabel 11. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Brachythemis contaminata ... 54 Tabel 12. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Copera marginipes ... 56 Tabel 13. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Crocothemis servilia ... 58 Tabel 14. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Diplacodes trivialis ... 60 Tabel 15. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Gynacantha subinterrupta ... 62 Tabel 16. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

xiv

Tabel 17. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi, dan Klasifikasi Ischnura senegalensis ... 66 Tabel 18. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Lathrecista asiatica ... 69 Tabel 19. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Libellago lineata ... 71 Tabel 20. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Neurothemis terminata ... 73 Tabel 21. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Orthetrum sabina ... 75 Tabel 22. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Orthetrum testaceum ... 77 Tabel 23. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Pantala flavescens ... 79 Tabel 24. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Potamarcha congener ... 81 Tabel 25. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Pseudagrion microcephalum ... 83 Tabel 26. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Pseudagrion rubriceps ... 85 Tabel 27. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Rhodothemis rufa ... 88 Tabel 28. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Tholymis tillarga ... 90 Tabel 29. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Urothemis signata ... 92 Tabel 30. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

dan Klasifikasi Zyxomma obtusum ... 94 Tabel 31. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi,

xv

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Topografi Capung Dewasa: Kenampakan Lateral (Aeshnidae sp.,

male) dan Anal Appendages (Embelan) Jantan ... 9

Gambar 2. Topografi Kepala Capung Subordo Anisoptera dan Subordo Zygoptera ... 10

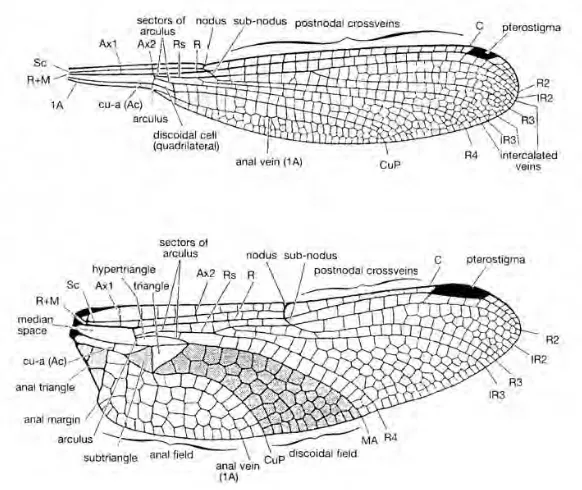

Gambar 3. Pangkal Sayap Depan dan Sayap Belakang Diplacodes bipunctata Jantan ... 10

Gambar 4. Sayap Belakang Capung Subordo Zygoptera dan Subordo Anisoptera ... 11

Gambar 5. Capung Dewasa Hydrobasilleus croceus Keluar dari Nimfa ... 12

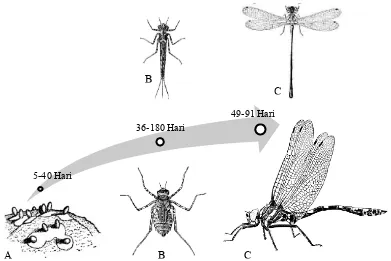

Gambar 6. Tahap Perkembangan Capung ... 13

Gambar 7. Bagan Kerangka Pikir ... 22

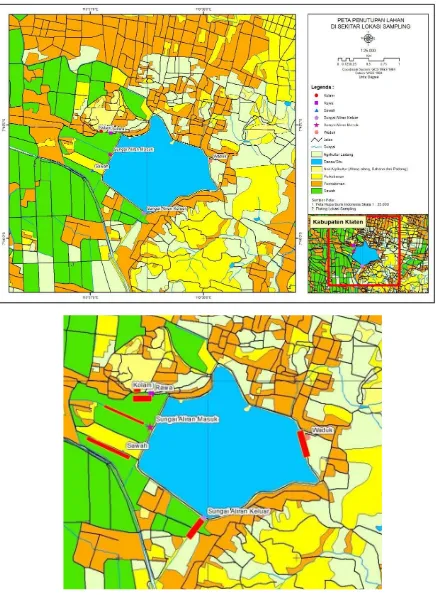

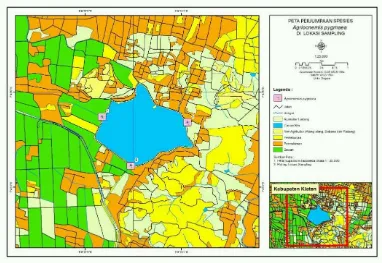

Gambar 8. Peta Penutupan Lahan di Sekitar Lokasi Pengamatan & Kawasan Lokasi Pengamatan ... 30

Gambar 9. Aplikasi Transek Garis pada Lokasi Pengamatan ... 31

Gambar 10. Binomial System Sheppard (1969) pada Diptera ... 32

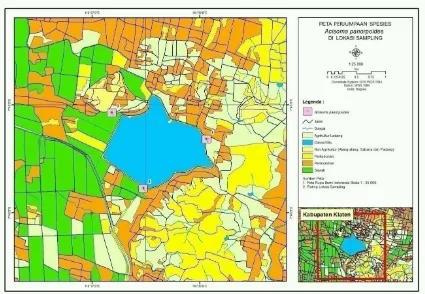

Gambar 11. Titik Perjumpaan Acisoma panorpoides ... 41

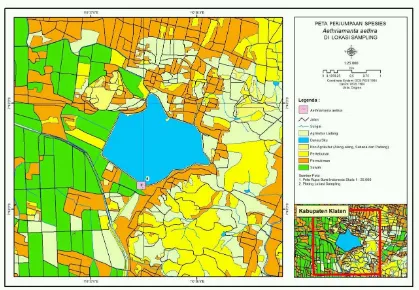

Gambar 12. Titik Perjumpaan Aethriamanta aethra ... 43

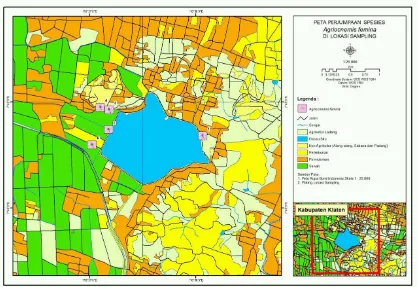

Gambar 13. Titik Perjumpaan Agriocnemis femina ... 45

Gambar 14. Titik Perjumpaan Agriocnemis pygmaea ... 47

Gambar 15. Titik Perjumpaan Agrionoptera insignis ... 49

Gambar 16. Titik Perjumpaan Anax guttatus ... 51

Gambar 17. Titik Perjumpaan Brachydiplax chalybea ... 53

Gambar 18. Titik Perjumpaan Brachythemis cotaminata ... 55

Gambar 19. Titik Perjumpaan Copera marginipes ... 57

Gambar 20. Titik Perjumpaan Crocothemis servilia ... 59

Gambar 21. Titik Perjumpaan Diplacodes trivialis ... 61

Gambar 22. Titik Perjumpaan Gynacantha subinterrupta ... 63

Gambar 23. Titik Perjumpaan Ictinogomphus decoratus ... 65

Gambar 24. Titik Perjumpaan Ischnura senegalensis ... 68

xvii

Gambar 26. Titik Perjumpaan Libellago lineata ... 72

Gambar 27. Titik Perjumpaan Neurothemis terminata ... 74

Gambar 28. Titik Perjumpaan Orthetrum sabina ... 76

Gambar 29. Titik Perjumpaan Orthetrum testaceum ... 78

Gambar 30. Titik Perjumpaan Pantala flavescens ... 80

Gambar 31. Titik Perjumpaan Potamarcha congener ... 82

Gambar 32. Titik Perjumpaan Pseudagrion microcephalum ... 84

Gambar 33. Titik Perjumpaan Pseudagrion rubriceps ... 87

Gambar 34. Titik Perjumpaan Rhodothemis rufa ... 89

Gambar 35. Titik Perjumpaan Tholymis tillarga ... 91

Gambar 36. Titik Perjumpaan Urothemis signata ... 93

Gambar 37. Titik Perjumpaan Zyxomma obtusum ... 95

Gambar 38. Titik Perjumpaan Zyxomma petiolatum ... 97

Grafik 1. Perbandingan Nilai Indeks Keanekaragaman Jenis Capung pada Berbagai Lokasi Pengamatan di Kawasan Rawa Jombor ... 100

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai Indeks Keanekaragaman Jenis, Jumlah Individu Tiap Jenis, dan Kemelimpahan Relatif Jenis Capung pada Tiap Lokasi

Pengamatan di Kawasan Rawa Jombor ... 111

Lampiran 2. Kondisi Lokasi Penelitian... 113

Lampiran 3. Alat, Bahan, dan Buku Panduan Identifikasi ... 119

1

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Odonata atau capung merupakan golongan serangga yang mudah dikenali dan

ragam jenisnya paling banyak dijumpai di kawasan tropis karena kawasan tropis

memiliki berbagai jenis habitat yang ideal sepanjang tahun, seperti Indonesia. Di

Indonesia, jumlah capung diperkirakan ada sekitar 750 spesies (Shanti Susanti,

1998: 7) dari total 5680 spesies capung dunia yang sudah diketahui hingga saat ini

(Kalkman, V. J., et. al., 2008: 351).

Bagi manusia, capung dewasa memiliki peran sebagai predator alami

serangga hama tanaman pangan dan dalam ekosistem berperan sebagai agen

pengendali hayati (Wakhid, dkk., 2014: 42), selain itu nimfa capung juga

memangsa jentik-jentik nyamuk, ikan-ikan kecil, dan lain-lain (Wahyu Sigit Rhd,

dkk., 2013: 25). Capung identik dengan kawasan perairan tawar karena capung

menghabiskan sebagian besar masa hidupnya sebagai nimfa yang sangat

bergantung pada habitat perairan tawar, dan tidak ditemukan satu jenis pun

capung yang hidup di laut (Shanti Susanti, 1998: 8).

Salah satu kawasan perairan tawar yang terdapat di Jawa adalah kawasan

Rawa Jombor. Rawa Jombor merupakan kawasan air tawar yang memiliki aliran

air tenang dan air menggenang, dulunya merupakan resapan air alami yang

berbentuk rawa, dimanfaatkan sebagai irigasi perkebunan tebu di sekitarnya,

kemudian sebagian dari kawasan rawa tersebut dibangun tanggul yang bentuknya

mengelilingi rawa hingga menjadi waduk seperti saat ini. Rawa Jombor terletak

2

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan luas permukaan kurang lebih sekitar

18.900 m2, mendukung fungsi ekologis wilayah sekitarnya (Endri Priyanto, 2009:

1-2). Rawa Jombor saat ini berfungsi sebagai sumber irigasi sawah, tambak ikan,

dan wisata memancing serta kuliner berupa rumah makan apung. Kawasan Rawa

Jombor merupakan habitat spesifik bagi capung dengan berbagai lokasi yang

terdapat sumber air dan vegetasi dengan karakteristik beragam, mendukung

sebagai tempat berburu, berlindung, dan lokasi berkembang biak bagi capung

karena kawasan dengan karakteristik yang beragam akan memberikan peluang

untuk dijumpainya jenis capung yang beragam pula.

Eksplorasi keanekaragaman capung belum tuntas serta penelitian-penelitian

yang telah dilakukan di Rawa Jombor mengenai potensi sumber daya flora dan

fauna masih sedikit, sehingga penelitian dasar seperti keanekaragaman capung

masih perlu dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, capung merupakan fauna asal

perairan tawar yang populasinya dapat dijumpai di kawasan air tawar seperti

Rawa Jombor, sehingga eksplorasi keanekaragaman capung di sana perlu

dilakukan. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi sumber pengetahuan dan

sumber belajar mengenai keanekaragaman dan penyebaran capung di berbagai

lokasi di kawasan Rawa Jombor, serta dapat menjadi informasi dasar dan

pendukung untuk melindungi eksistensi suatu spesies beserta habitatnya,

3

B.Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi

antara lain:

1. Bagaimana keanekaragaman jenis capung di kawasan Rawa Jombor?

2. Bagaimana persebaran capung di kawasan Rawa Jombor?

3. Apa peran ekologis jenis-jenis capung di kawasan Rawa Jombor?

4. Bagaimana hubungan jenis-jenis capung dengan kawasan Rawa Jombor

sebagai habitat spesifik capung?

5. Apa pengaruh aktivitas kultural manusia di kawasan Rawa Jombor terhadap

keberadaan jenis-jenis capung di sana?

6. Bagaimana keanekaragaman jenis capung di kawasan Rawa Jombor

berdasarkan ragam lokasi di kawasan Rawa Jombor?

C.Batasan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada eksplorasi keanekaragaman

jenis capung dewasa di kawasan Rawa Jombor, Desa Krakitan, Klaten, Jawa

Tengah selama pengambilan data pada bulan Februari-April 2016.

D.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan batasan masalah di atas dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah jenis-jenis capung yang ada di kawasan Rawa Jombor berdasarkan

ragam lokasi di kawasan tersebut?

2. Bagaimanakah tingkat keanekaragaman jenis capung di kawasan Rawa Jombor

4

E.Tujuan Penelitian

1. Mengetahui jenis-jenis capung yang ada di kawasan Rawa Jombor berdasarkan

ragam lokasi di kawasan tersebut.

2. Mengetahui tingkat keanekaragaman jenis capung di kawasan Rawa Jombor

berdasarkan ragam lokasi di kawasan tersebut.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah informasi, pengalaman di lapangan, dan melatih

kemampuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan jenis-jenis capung. Bagi

peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai data awal

(primer) atau acuan bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga

dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya konservasi terhadap capung

(Odonata).

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah dapat menjadi data inventaris kekayaan hayati di kawasan

perairan Rawa Jombor untuk kepentingan pengawasan lingkungan serta

pengelolaan dan perlindungan kawasan.

3. Bagi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)

Bagi LSM data hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu

menyumbangkan informasi dan dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam

membuat program kerja organisasi dan langkah strategis organisasi khususnya

5 4. Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum diharapkan menjadi tahu dan turut menjaga kelestarian

capung, mampu bekerja sama dengan pihak pemerintah atau LSM untuk saling

membantu dalam menjaga keseimbangan lingkungan agar keanekaragaman

hayati tetap lestari.

G.Definisi Operasional

1. Capung (Odonata) dalam penelitian ini adalah capung jarum (Subordo

Zygoptera) dan capung biasa (Subordo Anisoptera) pada fase dewasa (imago).

2. Jenis-jenis capung adalah jenis capung yang ditemukan pada berbagai lokasi

pengamatan di kawasan Rawa Jombor selama pengamatan pada bulan

Februari-April 2016. Jenis-jenis capung yang ditemukan dideskripsikan

berdasarkan morfologi individu tiap jenis dan diidentifikasi sampai ke tingkat

spesies.

3. Tingkat keanekaragaman jenis capung dalam penelitian ini dihitung

berdasarkan pembandingan jumlah jenis dan jumlah individu tiap jenis capung

yang dijumpai pada berbagai lokasi pengamatan di kawasan Rowo Jombor

ketika pengambilan data pada bulan Februari-April 2016 menggunakan rumus

indeks keanekaragaman Shannon-Wiener.

4. Kawasan Rawa Jombor dalam penelitian ini meliputi berbagai lokasi, yakni

waduk dan wilayah terdekat dengan waduk yang terdapat sumber air tawar

6

sungai aliran masuk menuju waduk, kawasan rawa, kawasan kolam, kawasan

7

BAB II KAJIAN TEORI

A.Dasar Teori

Capung merupakan salah satu kelompok serangga (Kelas Insecta) yang

familiar (IUCN Red List, 2009: 1), termasuk dalam golongan serangga air (Morse J. C., 2009: 167). Ukuran, warna, dan kebiasaannya yang mencolok membuat

kelompok serangga ini populer di antara para ahli serangga maupun orang awam

(Klakman, V. J., et. al., 2008: 351). Capung muncul sejak zaman karbon sekitar 360-290 ratus juta tahun yang lalu (Wahyu Sigit Rhd, dkk., 2013: 22), tercatat ada

5680 spesies serangga capung yang telah ditemukan di dunia (IUCN Red List, 2009: 5), dan diperkirakan dapat mencapai 7000 spesies (Morse J. C., 2009: 172).

Capung memiliki kelebihan pada kemampuan terbang dan penglihatannya.

Berdasarkan pernyataan Moore (1954), jarak tempuh terbang Anax imperator

yang sedang tidak dalam aktivitas kawin dapat mencapai lebih dari 200 meter

(Corbet, P. S., 1962: 144), dan Sympetrum depressiusculum tercatat memiliki jarak terbang maksimum sejauh 1196 meter dari lokasi berkembang biaknya

(Dolný A. et. al. 2014: 7), dan capung tertentu juga ada yang merupakan migran,

terbang menempuh jarak berkilo-kilo meter, salah satu spesies migran yang sering

ditemukan di Indonesia adalah Pantala flavescens (Wahyu Sigit Rhd, dkk., 2013: 29).

Sensitivitas capung terhadap pergerakan di sekitarnya sangat tinggi dan

capung dapat melihat dalam sudut pandang 360 derajat. Saat terbang, beberapa

jenis capung dapat terbang ke segala arah dengan kecepatan tinggi dan mampu

8

1. Morfologi Capung

Tubuh capung secara umum terdiri dari bagian kepala, toraks, dan abdomen,

memiliki enam tungkai dan dua pasang sayap dengan venasi yang pada tiap

spesies memiliki pola berbeda (Wahyu Sigit Rhd, dkk., 2013: 22).

Kepala capung berukuran besar dengan mata yang besar pula, antena pada

kepala berukuran pendek dan ramping. Mata majemuknya berukuran besar, terdiri

dari banyak mata kecil (faset) atau ommatidium. Capung mampu mendeteksi

gerakan dan melihat ke segala arah dengan matanya tersebut serta dengan mudah

dapat mendeteksi keberadaan mangsa atau meloloskan diri dari musuh (Shanti

Susanti, 1998: 1-2).

Capung memiliki toraks yang kuat dan kaki yang sempurna. Keempat sayap

berada pada bagian toraks, sayapnya berselaput dan banyak urat. Abdomen

panjang dan ramping, terdiri dari sembilan sampai sepuluh ruas, tidak memiliki

ekor, tetapi memiliki berbagai bentuk umbai ekor (embelan) yang telah

berkembang dengan baik (Shanti Susanti, 1998: 1; Wahyu Sigit Rhd, dkk., 2013:

22). Tubuh capung tidak berbulu dan biasanya berwarna-warni. Beberapa jenis

capung ada yang mempunyai warna tubuh yang mengkilap (metalik). Kedua

pasang sayap capung berurat-urat. Kaki capung tidak terlalu kuat, oleh karena itu

capung menggunakan kakinya bukan untuk berjalan, melainkan untuk hinggap

dan menangkap mangsanya. Kaki-kaki capung yang ramping itu juga dapat

9

2. Topografi Capung

A

B

Gambar 1.A: Topografi Capung Dewasa: Kenampakan Lateral (Aeshnidae sp.,

male), Bellman (1993) (Sumber: Theischinger, G., 2009: 13); B: Anal Appendages (Embelan) Jantan (a) Zygoptera dan (b) Anisoptera Tampak dari Atas

10

Gambar 2. Topografi Kepala Capung Subordo Anisoptera (2A dan 2B) dan Subordo Zygoptera (2C dan 2D) (Sumber: Theischinger, G., 2009: 14)

Gambar 3.Pangkal Sayap Depan (Atas) dan Sayap Belakang (Bawah)

11

Gambar 4. Sayap Belakang Capung Subordo Zygoptera (Atas) dan Subordo Anisoptera (Bawah) (Sumber: Theischinger, G., 2009: 15)

3. Siklus Hidup dan Usia Capung

Menurut Wahyu Sigit Rhd, dkk. (2013: 23), siklus hidup capung melalui tiga

tahap perubahan bentuk (metamorfosis), yaitu telur, nimfa, dan dewasa,

metamorfosis ini termasuk dalam kategori metamorfosis tidak lengkap (Shanti

Susanti, 1998: 14). Siklus diawali dengan proses kopulasi sepasang capung,

kemudian capung bertelur di dalam air atau disisipkan pada tanaman air,

kemudian setelah 5-40 hari menetas menjadi larva yang disebut nimfa (Corbet, P.

S., 1980: 191). Seekor nimfa dapat hidup di dalam air selama berbulan-bulan,

perkembangan nimfa menjadi capung dewasa pada capung jarum biasanya lebih

cepat dibandingkan nimfa capung biasa, perkembangan nimfa capung sekitar

36-180 hari (Corbet, P. S., 1962: 91). Nimfa hidup di dalam air bernapas dengan

1994: 137 lainnya (W Nimfa kemudian keluar dar jam prose Sigit Rhd berukuran tubuh yan temperatu biasanya jenisnya s Gamba 7), memang Wahyu Sigit

a setelah b

nimfa ters

ri air dan b

es menjadi c

, dkk., 201

n kecil dapa

ng lebih bes

ur lingkunga

memangsa

endiri (Shan

ar 5. Capung

gsa jentik-je

t Rhd, dkk.,

berganti kul

sebut mema

bertengger p

capung sem

3: 25; Gam

at terbang

sar memerl

annya hingg

nyamuk, l

nti Susanti,

g Dewasa H

oleh: He

12 entik nyamu

2013: 25).

lit 10-15 ka

anjat batan

pada batang

mpurna dan

mbar 5). Se

setelah 30

lukan waktu

ga dapat ter

lalat, dan b

1998: 17-2 Hydrobasille ening Triand uk, ikan-ika

ali akan m

ng tanaman

g atau bend

capung kel

etelah kelua

menit, teta

u yang lebi

rbang. Capu

beberapa je

25).

eus croceus

dika Rachm

an kecil, dan

menjadi nim

air atau b

da tersebut,

luar dari nim

ar dari nim

api capung

ih lama ata

ung yang s

enis serang

Keluar dar man)

n larva sera

mfa tua (ma

benda lain u

dalam beb

mfa tua (W

fa, capung

g dengan uk

au sesuai de

udah dewa

ga lain ma

13

Menurut Corbet, P. S. (1980: 198-199), selama periode reproduksi

kebanyakan Zygoptera hidup pada rentang waktu 1-2 minggu dan bisa mencapai

5-8 minggu, untuk Anisoptera 2-3 minggu dan bisa mencapai 3-6 minggu. Jika

termasuk dengan periode pematangan (maturasi), maksimum rentang waktu

kehidupan di alam bisa mencapai 7-9 minggu untuk Zygoptera dan 8-10 minggu

untuk Anisoptera. Beberapa spesies dari Famili Aeshnidae memiliki kapasitas

untuk hidup lebih lama, bisa mencapai 11-13 minggu.

[image:32.595.119.510.303.564.2]

Gambar 6. Tahap Perkembangan Capung: (A) Telur, (B) Nimfa, dan (C) Capung Dewasa (Sumber: (A) Corbet, P. S., 1962: 40 &

(B & C): Gillot, C., 2005: 6-7) C B

A

5-40 Hari

36-180 Hari

49-91 Hari

14

4. Persebaran Capung

Capung tersebar di seluruh dunia, jumlah capung sangat melimpah di

kawasan tropis seperti Indonesia, karena di kawasan tropis terdapat berbagai

macam habitat (Shanti Susanti, 1998: 6-7). Capung jarum dan capung biasa

tersebar luas dan melimpah di hampir semua perairan tawar dan payau (Morse J.

C., 2009: 167). Wilayah penyebarannya di pegunungan, sungai, danau, rawa,

sawah, hingga pantai (Wahyu Sigit Rhd, dkk., 2013: 22).

Corbet, P. S. (1962: 183) menyatakan bahwa populasi capung menyebar

setelah kemunculannya dari fase nimfa menjadi capung dewasa. Capung bisa

tersebar luas hanya pada fase dewasa, karena hanya jika terjadi kejadian luar biasa

pada fase telur dan larva (nimfa) dapat berpindah dari satu habitat ke habitat

lainnya. Menurut Moore (1960), capung dewasa tersebar karena aktivitasnya, dan

penyebaran capung dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yakni: (1) terbang

mencari makan, tempat berlindung, atau tempat berkembang biak, (2) terbang

untuk pertama kali, dan (3) migrasi (Corbet, P. S., 1962: 183). Kebanyakan jenis

capung memiliki jarak penyebaran yang sempit karena habitatnya yang spesifik

(Kalkman V. J., et. al., 2008: 351).

5. Habitat Capung

Capung identik dengan kawasan perairan tawar karena capung menghabiskan

sebagian besar hidupnya sebagai nimfa yang sangat bergantung pada habitat

perairan tawar, dan tidak ditemukan satu jenis pun capung yang hidup di laut,

namun ada beberapa yang tahan terhadap tingkat garam tertentu, dan ada juga

15

Capung dewasa sering terlihat di tempat-tempat terbuka, terutama di perairan

tempat mereka berkembang biak dan berburu makanan (Shanti Susanti, 1998: 11).

Buchwald (1994) menyatakan bahwa himpunan jenis-jenis capung pada umumnya

tergantung pada komposisi dan struktur dari vegetasi (Siregar A. Z., dkk., 2005:

106). Sebagain besar capung senang hinggap pada pucuk rumput, perdu, dan

lain-lain, yang tumbuh di sekitar perairan (Shanti Susanti, 1998: 11). Vegetasi air yang

hidup di perairan tawar juga berperan sebagai tempat meletakkan telur bagi

sebagian besar jenis capung (Wahyu Sigit Rhd, dkk., 2013: 23).

Capung aktif pada siang hari ketika matahari bersinar, pada hari yang panas

capung akan sangat aktif terbang dan sulit didekati, sedangkan pada dini hari atau

senja, capung terkadang lebih mudah untuk didekati (Shanti Susanti, 1998: 11).

6. Klasifikasi

Capung digolongkan dalam dua subordo, yakni Zygoptera dan Anisoptera.

Berdasarkan perbedaan ukuran, Zygoptera (capung jarum) memiliki ukuran tubuh

yang kecil dan ramping seperti jarum, dan ketika hinggap posisi sayapnya

menutup di atas punggung, sedangkan Anisoptera (capung/capung biasa)

memiliki tubuh yang lebih besar dan lebih kekar daripada capung jarum, capung

biasa umumnya dapat terbang dengan kecepatan tinggi dan dengan jarak yang

jauh, dan ketika hinggap posisi sayapnya terentang. Kebiasaan capung jarum

adalah makan sewaktu hinggap, sedangkan capung biasa biasanya dapat

menangkap dan memakan mangsanya sambil terbang (Shanti Susanti, 1998:

16

Menurut Theischinger, G. (2009: 18), perbedaan antara Zygoptera dan

Anisoptera berdasarkan venasi pada sayap adalah sel discoidal (discoidal cell) Zygoptera berbentuk segiempat sederhana, kadang-kadang terpotong oleh

crossvein, dan kadang terbuka di bagian pangkal, sedangkan discoidal cell

Anisoptera terbagi menjadi banyak segitiga dan segitiga, biasanya bentuknya

berbeda antara sayap depan dan sayap belakang, dan biasanya terpotong oleh

crossvein.

Berikut ini penggolongan capung Subordo Zygoptera dan Subordo

Anisoptera ke dalam beberapa famili berdasarkan morfologi dan kebiasaan.

a. Subordo Zygoptera-capung jarum

Sayap-sayap depan dan belakang serupa bentuknya dan keduanya menyempit

di dasar, pada waktu istirahat diletakkan bersama di atas tubuh atau sedikit agak

membuka. Sayap pada jantan dan betina berbentuk sama. Kepala memanjang

secara transversal. Jantan mempunyai empat embelan pada ujung abdomen, yakni

sepasang embelan superior dan sepasang embelan inferior (Gambar 1). Betina

mempunyai ovipositor yang pada umumnya menyebabkan ujung abdomen tampak

agak membengkak (Borror, et. al., 1992: 245-254).

1) Famili Chlorocyphidae. Anggota famili ini tidak seperti capung jarum

pada famili lainnya, yakni bagian abdomennya lebih pendek daripada

sayapnya. Mereka memiliki bentuk kepala yang unik, wajah yang khas

menonjol memberikan penampilan seperti moncong. Capung-capung ini

umumnya berwarna-warni seperti permata, aktivitas kawin biasanya di air

17

jauh dari tempat tersebut (Tang, H. B., Wang, L.K., & Hämäläinen, M.,

2010: 35).

2) Famili Coenagrionidae-capung jarum bersayap-sempit. Capung jarum

yang berukuran paling kecil berasal dari famili ini. Ciri sayapnya bening

dan tidak lebar, di tungkainya terdapat seta atau rambut yang pendek dan

agak tebal (Wahyu Sigit Rhd, dkk., 2013: 33). Anggota famili ini

berjumlah banyak, baik dalam genera maupun spesiesnya. Capung jarum

ini terdapat di berbagai habitat, terutama sepanjang aliran-aliran air, dan

lainnya terdapat di kolam-kolam atau rawa. Anggota famili ini kebanyakan

merupakan penerbang lemah, ketika hinggap posisi tubuhnya horisontal

dan sayapnya diletakkan bersama-sama di atas tubuh. Jantan dan betina

memiliki warna yang sangat berbeda pada kebanyakan jenis, yakni jantan

lebih berwarna cerah daripada betina (Borror, et. al., 1992: 255).

3) Famili Platycnemididae. Anggota famili ini adalah capung jarum yang

berukuran kecil hingga sedang, ditandai oleh tubuhnya yang cukup ringan,

sayap hialin cukup sempit dengan retikulasi agak terbuka. Bentuk kepala

pada umumnya lebih ringan dan memanjang, lebih sempit dibandingkan

famili Coenagrionidae. Mereka memiliki banyak duri tipis yang panjang

pada bagian femur dan tibia, pada beberapa spesies tibianya melebar dan

berwarna cerah. Mereka mendiami sungai di hutan, rawa, kolam teduh,

18

b. Subordo Anisoptera-capung biasa

Bagian dasar sayap belakang lebih lebar daripada sayap depan, pada waktu

istirahat diletakkan secara atau agak horisontal. Sayap belakang yang jantan

semuanya agak berlekuk pada sudut analnya, kecuali Famili Libellulidae,

sedangkan sayap-sayap belakang dari semua Libellulidae dan betina dari famili

lainnya mempunyai sudut anal yang membulat. Kepala biasanya tidak memanjang

secara transversal, tetapi agak membulat. Jantan mempunyai tiga embelan pada

ujung abdomen, yakni dua embelan superior dan satu inferior (Borror, et. al., 1992: 246-248; Gambar 1).

1) Famili Aeshnidae-capung loreng. Kelompok capung ini mencakup

capung-capung dengan ukuran tubuh yang besar dan kuat, pada umumnya

berukuran sekitar 75 mm, berwarna hitam dengan tanda-tanda biru atau

kebiru-biruan pada toraks dan abdomen. Tersebar luas di perairan kolam

(Borror, et. al., 1992: 251). Senang hinggap di daun atau ranting yang tinggi (Wahyu Sigit Rhd, dkk., 2013: 33).

2) Famili Gomphidae-capung berekor-gada. Kelompok ini anggotanya

memiliki ukuran tubuh cukup besar, anggota famili ini kebanyakan

terdapat di sepanjang aliran-aliran sungai dan danau. Panjang tubuh 50-75

mm, berwarna hitam dan biasanya dengan corak kekuning-kuningan atau

kehijau-hijauan. Jenis dari kelompok ini kebanyakan pada ruas tertentu

19

3) Famili Libellulidae-capung penyaring-umum/capung sambar.

Anggota dari kelompok ini pada umumnya dapat ditemukan di sekitar

kolam-kolam dan rawa-rawa. Kelompok ini sangat umum dapat dijumpai.

Capung-capung ini sangat bervariasi panjangnya, yakni antara 25-75 mm.

Banyak jenis memiliki tanda-tanda berupa bintik atau pita pada

sayap-sayapnya (Borror, et. al., 1992: 252). Bentuk andomennya cenderung melebar dan tipis (Wahyu Sigit Rhd, dkk., 2013: 33).

7. Peranan Capung

Capung dewasa merupakan predator alami bagi serangga hama tanaman

pangan dan dalam ekosistem berperan sebagai agen pengendali hayati (Wakhid,

dkk., 2014: 42). Pada fase nimfa, capung memangsa jentik-jentik nyamuk,

ikan-ikan kecil, dan lain-lain. Seekor nimfa dapat hidup di dalam air selama beberapa

bulan hingga tahun dan sensitif terhadap kondisi air yang tercemar. Kondisi air

yang baik atau tidak dapat diketahui dari keberadaan nimfa di suatu perairan. Oleh

karena itu, capung dapat dijadikan bioindikator pencemaran air (Wahyu Sigit Rhd,

dkk., 2013: 25).

Moore (1997) menyatakan bahwa capung sangat sesuai digunakan untuk

menilai perubahan lingkungan dalam jangka panjang maupun jangka pendek,

meskipun capung tidak sesensitif invertebrata bentik lainnya (IUCN Red List, 2009: 1), tetapi capung dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran air

(Michael P., 1994: 442), karena kepekaannya terhadap kualitas suatu habitat dan

20

8. Keanekaragaman Jenis

Organisme dalam suatu lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan

sekelilingnya, mereka membentuk bagian dari lingkungan itu sendiri. Jika suatu

jenis mengalami gangguan atau kerusakan dapat menyebabkan penurunan suatu

jenis. Keanekaragaman dan jumlah jenis dalam suatu komunitas sangatlah penting

karena melalui keanekaragaman jenis dapat diambil untuk menandai jumlah

spesies dalam suatu daerah (Michael, 1994: 12, 269).

Keanekaragaman jenis cenderung akan rendah dalam ekosistem yang secara

fisik terkendali dan tinggi dalam ekosistem yang diatur secara biologi. Ada dua

cara pendekatan yang digunakan untuk menganalisis keragaman jenis dalam

keadaan yang berlainan, yakni: (1) pembandingan-pembandingan yang didasarkan

bentuk, pola, atau persamaan kurva banyaknya jenis, dan (2) pembandingan yang

didasarkan pada indeks keanekaragaman, yang merupakan nisbah atau pernyataan

matematika lainnya dari hubungan-hubungan jenis kepentingan (Odum, 1993:

184-185).

Keanekaragaman jenis mempunyai sejumlah komponen utama yang dapat

memberi reaksi secara berbeda-beda terhadap faktor-faktor geografi,

perkembangan, atau fisik. Komponen utama pertama disebut sebagai kekayaan

jenis atau komponen varietas, komponen utama kedua adalah kesamarataan atau

equitibilitas dalam pembagian individu yang merata di antara jenis (Odum, 1993: 185).

Prinsip ekologi yang penting dan berhubungan dengan keanekaragaman

21

dan lebih banyak simbiosis (mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan

sebagainya), dan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar untuk kendali

umpan balik negatif, yang mengurangi goyangan-goyangan dan meningkatkan

kemantapan. Akibatnya, komunitas di dalam lingkungan yang mantap mempunyai

keanekaragaman jenis yang lebih tinggi daripada komunitas-komunitas yang

dipengaruhi oleh gangguan musiman atau secara periodik oleh manusia atau alam

(Odum, 1993: 185-186).

9. Gambaran Umum Kawasan Perairan Rawa Jombor

Rawa Jombor merupakan rawa yang dibendung, kawasannya merupakan

daerah resapan air yang memiliki aliran air tenang dan air menggenang, terletak

sekitar 8 km dari pusat Kota Klaten, tepatnya di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat,

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Rawa Jombor memiliki luas permukaan kurang

lebih sekitar 18.900 m2 (Endri Priyanto, 2009: 1), waduk tersebut dikelilingi oleh

bukit yang banyak ditumbuhi pohon-pohon. Kawasan Rawa Jombor merupakan

kawasan resapan air yang mendukung fungsi ekologis wilayah sekitarnya (Endri

Priyanto, 2009: 1-2).

Menurut Winarsih (2004), Rawa Jombor merupakan ekosistem perairan tawar

yang dikelilingi bukit, utamanya difungsikan untuk irigasi, selain itu juga

memiliki peranan penting dalam beberapa sektor, yakni pertanian, perikanan, dan

wisata perairan (Staf Desa Krakitan, 2013: 1-3).

B.Kerangka Pikir

Capung (dalam fase imago) adalah serangga yang memiliki morfologi tubuh

22

banyak tersebar di sekitar kawasan perairan tawar karena perairan tawar

merupakan habitat spesifik bagi capung terkait siklus hidupnya. Salah satu

wilayah perairan tawar di Jawa yang dapat dijumpai adalah Rawa Jombor.

Kawasan Rawa Jombor merupakan ekosistem perairan tawar berupa rawa yang

sebagian besar wilayahnya dibangun tanggul di sekelilingnya sehingga

menyerupai waduk, perairannya cukup luas dan masih ditemukan banyak vegetasi

dengan berbagai jenis. Kawasan Rawa Jombor memiliki berbagai lokasi dengan

air tenang dan air menggenang yang cocok bagi keberadaan capung dewasa untuk

beraktivitas berdasarkan keberadaan air tawar dan ragam vegetasi. Lokasi yang

beragam akan memberikan peluang lebih besar untuk dijumpainya jenis capung

yang beragam pula, dan pendekatan terhadap keanekaragaman jenis capung dapat

[image:41.595.143.483.427.687.2]berdasarkan indeks keanekaragaman.

Gambar 7. Bagan Kerangka Pikir

Capung merupakan serangga spesifik kawasan perairan tawar

Rawa Jombor merupakan kawasan perairan tawar

Kawasan Rawa Jombor memiliki berbagai lokasi yang terdapat air tawar dan vegetasi yang beragam, cocok bagi aktivitas capung

Jenis-jenis capung dan jumlah setiap jenis capung

Tingkat keanekaragaman jenis capung

Capung merupakan serangga spesifik kawasan perairan tawar

23

BAB III

METODE PENELITIAN

A.Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasi, yakni mengamati langsung

fakta yang ada di lapangan (Sugiyono, 2012: 199). Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode distance sampling Buckland (1993), yakni mencatat setiap perjumpaan di sepanjang jalur pengamatan (Balai TNGM, 2011: 4) yang

berupa transek garis (line transect).

B.Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan perairan tawar Rawa Jombor pada

bulan Februari-April 2016. Penentuan waktu lamanya penelitian berdasarkan

rentang waktu maksimum kehidupan capung dewasa yakni sekitar 13 minggu.

Lokasi penelitian ini adalah di kawasan resapan air Rawa Jombor dengan

berbagai lokasi di sekitarnya, terletak di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat,

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, lokasi

penelitian dikategorikan berdasarkan keberadaan sumber air dan karakteristik

vegetasi yang berbeda, diwakilkan oleh enam lokasi, yakni kawasan waduk,

kawasan sungai aliran masuk menuju waduk, kawasan rawa, kawasan kolam,

kawasan sungai aliran keluar dari waduk, dan kawasan sawah.

C.Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi: jenis-jenis capung yang ada di kawasan Rawa Jombor.

2. Sampel: jenis-jenis capung yang teramati pada berbagai lokasi di kawasan

24

D.Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini antara lain:

1. Variabel bebas: lokasi-lokasi pengamatan di kawasan Rawa Jombor.

2. Variabel tergayut: jenis-jenis capung di kawasan Rawa Jombor.

E.Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, insectnet, jangka sorong, GPS (Global Positioning System) Garmin 62s, jam tangan Casio AQ-163W, binokuler Alpen 8x40, kamera Canon EOS 600D lensa 18-55 mm dan

ponsel Xiaomi Mi4i, lux meter, termometer udara, higrometer, anemometer, alat

tulis, papan jalan, dan indikator universal pH. Bahan yang digunakan adalah cat

berbahan nitrocellulose. Pedoman identifikasi yang digunakan, antara lain:

1. Shanti Susanti. (1998). Seri Panduan Lapangan: Mengenal Capung. Bogor: Puslitbang Biologi-LIPI.

2. Tang, H. B., Wang, L.K., & Hämäläinen, M. (2010). A Photographic Guide to The Dragonflies of Singapore. Singapore: Raffles Museum of Biodiversity Research.

3. Terence de Fonseka. (2000). The Dragonflies of Sri Lanka. Sri Lanka: WHT Publications (Private) Limited.

4. Theischinger, G. (2009). Identification Guide To The Australian Odonata.

Sydney: Department of Environment, Climate Change and Water NSW.

25

F. Teknik Pengambilan Data

1. Observasi Pendahuluan

Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui medan di lokasi

penelitian. Lokasi ditentukan berdasarkan keberadaan air tawar dan vegetasi yang

cocok bagi keberadaan capung. Vegetasi berhubungan dengan capung karena

vegetasi menjadi tempat berburu dan berlindung, dan vegetasi yang berada di air

digunakan oleh banyak jenis capung untuk tempat meletakkan telur saat

berkembang biak.

Pengamatan dilakukan pada 6 lokasi yang berbeda di kawasan Rawa Jombor,

yakni (1) kawasan waduk, (2) kawasan sungai aliran masuk menuju waduk, (3)

kawasan rawa, (4) kawasan kolam, (5) kawasan sungai aliran keluar dari waduk,

dan (6) kawasan sawah. Lokasi pengamatan capung ini dikategorikan berdasarkan

karakter keberadaan sumber air dan vegetasi yang sesuai bagi keberadaan capung

untuk beraktivitas maupun beristirahat.

Lokasi pengamatan pertama, kawasan waduk 7°45'19,262"S &

110°38'3,107"E, adalah kawasan rawa yang dibendung dan dibangun pintu air

untuk aliran menuju dan keluar waduk, kawasan waduk ini sangat luas dan lokasi

pengamatan capung ditentukan berdasarkan keberadaan vegetasi eceng gondok

(Eichhornia crassipes (Mart) Solms) yang tumbuh di permukaan air waduk yang sesuai sebagai habitat berkembang biak bagi capung. Kelompok tumbuhan eceng

gondok pada sisi Timur waduk merupakan kelompok yang tetap posisinya

dibandingkan kelompok lainnya yang tumbuh di waduk. Sejak pengamatan

26

2016 populasi eceng gondok pada sisi timur waduk ini tidak berpindah karena

adanya pendangkalan sehingga akar-akar eceng gondok dapat tertambat pada

substrat di dasar waduk, sedangkan posisi populasi eceng gondok yang tumbuh

mengapung pada sisi lain waduk setiap harinya dapat bergeser sesuai dengan arah

hembusan angin ketika angin berhembus kencang, sehingga sisi Timur waduk

berdasarkan keberadaan populasi tumbuhan eceng gondok ini ditentukan menjadi

lokasi pengamatan. Di lokasi ini juga dijumpai Ipomoea fistulosa tumbuh di antara tumbuhan eceng gondok.

Di tepi bagian waduk ini terdapat kebun-kebun jagung (Zea mays) yang teramati menjadi tempat berburu bagi banyak jenis capung, sehingga waduk

dengan ceruk-ceruk air dan tumbuhan airnya yang cocok bagi capung untuk

berkembang biak serta kebun jagung yang sangat dekat dengan waduk yang

sesuai sebagai tempat berburu menjadi pertimbangan penentuan lokasi tersebut

sebagai lokasi pengamatan. Lokasi waduk ini sangat terbuka (tidak ada naungan

dari kanopi pohon besar), naungan yang ada di sekitar waduk adalah beberapa

pohon pisang yang menjadi tempat beristirahat bagi beberapa spesies capung yang

kurang mampu beradaptasi dengan intensitas cahaya tinggi.

Lokasi pengamatan ke dua, kawasan sungai aliran masuk menuju waduk

7°45'15,606"S & 110°37'9,974"E, berada dekat dengan area persawahan yang

berada di sepanjang kedua sisinya (Lampiran 2, Gambar 41), lebar sungai sekitar

5 meter dan jarak dari tepi sungai ke area sawah sekitar 5 meter, dan sungai ini

terletak sekitar 200-300 meter dari rawa yang berada di sebelah utaranya. Di

27

tepinya, hampir seluruh kawasan tepi sepanjang aliran sungai ini tertutupi kanopi

pohon tetapi tidak terlalu rapat.

Di dekat pintu air menuju waduk, terdapat pintu air kecil untuk irigasi sawah.

Di dekat pintu air yang kecil ini terdapat ceruk dengan air tergenang yang

ditumbuhi vegetasi air serta tertutup oleh kanopi pohon besar di tepinya

(Lampiran 2, Gambar 41), di lokasi ini banyak ditemukan capung jarum

beristirahat di semak-semak dan berkembang biak di sekitar air.

Lokasi pengamatan ke tiga, kawasan rawa 7°45'4,394"S & 110°37'10,705"E,

merupakan kawasan terbuka tanpa naungan pohon besar (Lampiran 2, Gambar

44). Keadaan tanahnya sangat labil, tidak padat, dan tergenang air, ciri khas tanah

rawa. Wilayah terluarnya telah difungsikan sebagai lahan pertanian jagung dan

padi (Oryza sativa), dan berbatasan langsung dengan jalan raya. Di bagian tengah rawa hingga tepi ke arah Barat terdapat saluran air berupa parit yang dibangun

siring, air mengalir dari arah pemukiman dan berujung di tengah-tengah rawa

tersebut.

Di kawasan rawa ini banyak ditemukan tumbuhan kangkung (Ipomoea aquatica) dan eceng gondok serta berbagai jenis tumbuhan semak, termasuk rumput teki (Famili Cyperaceae). Kangkung-kangkungan utamanya dijumpai pada

permukaan air rawa, sedangkan eceng gondok dan rumput-rumput pada substrat

tanah rawa yang labil.

Lokasi pengamatan ke empat, kawasan kolam 7°45'3,535"S &

110°37'5,856"E, berada di dekat tebing karst, terpisah oleh jalan raya dan petak

28

tidak difungsikan oleh manusia, seluruh bagian kolam dipenuhi tumbuhan eceng

gondok dan keladi air dengan air yang sangat jernih. Kolam-kolam ini dikelilingi

pepohonan besar dan dengan kanopi rapat serta berbatasan langsung dengan

tebing karst (Lampiran 2, Gambar 45). Jarak antara kedua kolam tidak lebih dari 7

meter dan di sekitarnya ditumbuhi pepohonan lebat. Keadaan di sekitar kolam

terasa lembab karena kawasannya tertutup oleh kanopi pohon yang rapat,

penetrasi cahaya hanya mampu menembus bagian tengah kolam, sedangkan pada

bagian lainnya hanya sedikit.

Lokasi pengamatan ke lima, kawasan sungai aliran keluar dari waduk

7°45'46,803"S & 110°37'28,01"E, merupakan lokasi dengan naungan dan tanpa

naungan, di sekitar kanan dan kiri sepanjang sungai aliran keluar ini merupakan

lahan pembibitan hortikultura, sehingga banyak dijumpai berbagai jenis bibit

pohon, dan di sepanjang sisi sungai ditumbuhi pohon-pohon besar dengan kanopi

rapat. Sekitar 50 meter dari tepi sungai terdapat lahan-lahan basah terbuka yang

tergenang air yang ditumbuhi rumput-rumput seperti di rawa. Lahan-lahan

tersebut juga dikelilingi oleh pohon-pohon dengan kanopi besar dan rapat,

kawasan ini merupakan lokasi dengan karakteristik yang lebih beragam, antara

lain aliran sungai yang terbuka tanpa naungan, aliran sungai yang tertutup kanopi

pohon, lahan pembibitan holtikultura, lahan basah terbuka, dan lahan basah yang

tertutup oleh kanopi pohon (Lampiran 2, Gambar 46 dan 47).

Lokasi pengamatan ke enam, kawasan sawah 7°45'24,624"S &

110°37'0,712"E. Di sekitar kawasan Rawa Jombor terdapat banyak lahan yang

29

capung dalam penelitian ini adalah yang tidak berimpit dengan lokasi lainnya.

Pengamatan capung di habitat sawah ini adalah di area petak-petak sawah dan

tepi-tepi sawah. Di tepi-tepi sawah terdapat pohon-pohon besar yang di bawahnya

terdapat semak-semak dan aliran air, tempat ini juga menjadi titik pengamatan

capung selain petak-petak sawah pada lokasi ini (Lampiran 2, Gambar 49).

Berikut ini kenampakan penutupan lahan di lokasi pengamatan di Kawasan

30

31

Jenis transek pengamatan yang digunakan adalah transek garis (line transect), berupa garis atau jalur yang memotong ke arah seberang komunitas capung yang

diamati (Melati Ferianita Fachrul, 2012: 13-14). Aplikasi transek menggunakan

transek garis yang ditarik lurus pada lokasi pengamatan, waduk dari Utara ke arah

Selatan, kawasan sungai aliran masuk menuju waduk dari hilir ke arah hulu

sungai, kawasan rawa dari sisi Timur ke arah Barat, kawasan kolam dari Timur ke

arah Barat, kawasan sungai aliran keluar dari waduk dari hulu ke arah hilir sungai,

dan kawasan sawah dari sisi Tenggara ke arah Barat Laut sejauh 100-300 meter.

Area pengamatan capung meliputi kanan dan kiri transek dengan jarak maksimum

50 meter kanan dan 50 meter kiri transek seperti pada Gambar 9.

Gambar 9. Aplikasi Transek Garis pada Lokasi Pengamatan (Sumber: Balai TNGM, 2011: 4)

2. Pengamatan Jenis Capung

32

pengamatan (Balai TNGM, 2011: 4). Agar tidak terjadi penghitungan berulang

(double counting), capung yang dijumpai ditangkap menggunakan insectnet lalu ditandai dengan cat di bagian sayap depan atau sayap belakang sebelah luar serta

di bagian toraks dengan mengadaptasi sistem penandaan binomial system milik Sheppard (1969) untuk Diptera (Southwood, T. R. E. & Henderson, P. A., 2000:

111). Kombinasi angka dengan sistem penandaan ini dapat digunakan untuk

menandai sekitar 255 individu yang berbeda dengan menggunakan satu warna cat.

Gambar 10. Binomial System Sheppard (1969) pada Diptera (Sumber: Southwood, T. R. E. & Henderson, P. A., 2000: 111)

Penandaan dengan cat akan menunjukkan nomor penandaan setiap individu

capung yang tertangkap, penandaan berupa kombinasi penjumlahan posisi titik

pada bagian sayap dan toraks dapat menunjukkan urutan penomoran mulai dari 1,

2, 3, dan seterusnya hingga kombinasi angka mencapai nomor maksimum 255.

Melalui penandaan ini dapat membedakan setiap individu yang pernah tercatat

dan dapat mendeteksi jika satu individu capung dijumpai di beberapa lokasi

pengamatan.

Pengamatan dilakukan pada pagi hari pukul 08.00-11.00 WIB. Menurut

Suharni (1991), pemilihan waktu tersebut berdasarkan aktifnya capung dewasa,

33

pengamatan (Novita Patty, 2006: 25). Pengamatan dilakukan sebanyak tiga kali

dalam kurun waktu tidak lebih dari dua minggu pada setiap lokasi, kurun waktu

ini ditentukan berdasarkan rentang waktu kehidupan capung jarum dewasa pada

periode reproduksi sekitar 1-2 minggu dan capung biasa sekitar 2-3 minggu

(Corbet, P. S., 1980: 198).

Capung yang dijumpai diamati kebiasaannya di lokasi pengamatan,

ditangkap, diidentifikasi berdasarkan kenampakan morfologinya, sehingga bagian

tubuh dicirikan secara jelas melalui pengukuran panjang tubuh dan panjang sayap

(morfometri) menggunakan jangka sorong dan deskripsi warna tubuh, corak, dan

warna mata, serta bentuk bagian tubuh tertentu, kemudian didokumentasikan

dalam bentuk foto. Proses identifikasi dibantu dengan menggunakan buku

panduan, kemudian capung yang sudah tertangkap tersebut ditandai dengan

menggunakan cat lalu dilepaskan kembali di sekitar lokasi penangkapan. Menurut

Terence de Fonseka (2000: 20), ciri nyata yang berguna untuk mengidentifikasi

capung ketika di lapangan adalah menggunakan ciri warna tubuh secara umum,

warna pola/corak, dan warna mata.

Penghitungan jumlah individu tiap jenis capung dilakukan berdasarkan

penangkapan secara langsung di kanan dan kiri jalur transek ketika pengamatan.

Jika capung yang dijumpai ketika di lapangan belum bisa teridentifikasi langsung

saat pengamatan maka tubuh capung difoto secara jelas dan lengkap dari berbagai

sisi, setelah itu diidentifikasi melalui studi literatur lebih lanjut atau melalui

34

3. Pengamatan Mangsa Capung dan Faktor Abiotik

Data mangsa capung dan faktor abiotik merupakan data pendukung yang

diambil pada masing-masing lokasi.

a. Mangsa capung

Capung yang teramati sedang melakukan aktivitas makan pada

masing-masing lokasi pengamatan diamati kebiasaan memangsanya, yakni makan ketika

hinggap atau terbang, lalu diamati dan dicatat jenis mangsanya dan jenis capung

pemangsanya.

b. Faktor abiotik

Faktor abiotik sebagai data pendukung pada masing-masing lokasi didata

setiap kali pengamatan. Temperatur udara, kelembaban udara, kecepatan angin,

dan pH air dihitung secara kuantitatif menggunakan alat ukur.

G.Rancangan Organisasi Data

1. Data Jenis dan Jumlah Individu Capung

Tabel 1. Tabel Rancangan Organisasi Data Jenis dan Jumlah Individu Tiap Jenis

No. Jenis

Capung

Jumlah Individu Lokasi

1 2 3 4 5 6 1

2 3

...dst

2. Data Faktor Abiotik

Tabel 2. Tabel Rancangan Organisasi Data Faktor Abiotik Waktu

Pengamatan

Intensitas Cahaya

(lux) Suhu Udara (ºC)

35

H.Teknik Analisis Data

Jenis-jenis capung yang dijumpai diidentifikasi dan didokumentasikan.

Identifikasi di lapangan menggunakan spesimen langsung dan mencocokkan

dengan buku panduan identifikasi Odonata berdasarkan kenampakan morfologi,

kebiasaan, dan karakter lokasi perjumpaannya, sedangkan spesimen yang belum

diketahui jenisnya ketika di lapangan, difoto seluruh bagian tubuhnya dan diukur

panjang tubuh dan sayapnya, serta dicatat karakter lokasi perjumpaannya, lalu

diidentifikasi lebih lanjut atau ditanyakan kepada ahli. Jumlah jenis capung dan

jumlah individu dari tiap jenis capung yang dijumpai di setiap lokasi dicatat.

Tingkat keanekaragaman jenis diukur dengan menggunakan indeks

keanekaragaman (H’) Shannon-Wiener, menurut Schowalter (2006: 255):

H pi pi

Keterangan:

H = indeks keanekaragaman Shannon-Wiener

pi = i/N

i = jumlah individu dari suatu jenis i

N = jumlah total individu seluruh jenis

Terdapat tiga kriteria keanekaragaman jenis serangga berdasarkan nilai

indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, yakni H’<1 keanekaragaman jenis

dikatakan rendah, H’≤1≤3 keanekaragaman jenis dikatakan sedang, dan H’>3

36

Selain itu dilakukan juga analisis kemelimpahan relatif jenis capung yang

ditemukan untuk mengetahui kemerataan individu jenis capung dari

keanekaragaman jenis yang didapat. Penentuan kemelimpahan relatif (Pi) tiap

jenis capung menggunakan rumus van Balen (1984) sebagai berikut (Melati

Ferianita Fachrul, 2012: 67).

37

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis capung dan tingkat

keanekaragaman jenis capung di kawasan Rawa Jombor, Klaten, Jawa Tengah

berdasarkan karakteristik lokasi yang berbeda-beda pada kawasan tersebut. Lokasi

dikategorikan berdasarkan karakter keberadaan sumber air dan vegetasi yang

sesuai bagi keberadaan capung untuk beraktivitas maupun beristirahat, sehingga

dapat dijumpai sebanyak mungkin jenis capung.

[image:56.595.109.513.332.723.2]A.Kondisi Lokasi Penelitian

Tabel 3. Komposisi Vegetasi di Lokasi Pengamatan

Lokasi Pengamatan Vegetasi

Kawasan Waduk Eichhornia crassipes: ***

Ipomoea aquatica: *

Ipomoea fistulosa: **

Zea mays: ***

Semak-semak pendek: *** Semak-semak tinggi: ** Kawasan Sungai Aliran Masuk Ipomoea aquatica: **

Ipomoea fistulosa: **

Oryza sativa: ***

Semak-semak pendek: *** Semak-semak tinggi: *** Pohon besar: **

Kawasan Rawa Eichhornia crassipes: ***

Ipomoea aquatica: *** Keladi air: **

Semak-semak pendek: *** Semak-semak tinggi: **

Kawasan Kolam Eichhornia crassipes: ***

Keladi air: **

Semak-semak pendek: ** Semak-semak tinggi: * Pohon besar: *** Kawasan Sungai Aliran Keluar Eichhornia crassipes: *

38

Lokasi Pengamatan Vegetasi

Kawasan Sawah Oryza sativa: ***

Semak-semak pendek: ** Semak-semak tinggi: ** Pohon besar: *

Keterangan: *** = banyak, ** = sedang, * = sedikit

Kawasan waduk merupakan kawasan air tergenang dengan vegetasi

didominasi oleh Eichhornia crassipes dan berbatasan langsung dengan lahan jagung sehingga dijumpai banyak tumbuhan Zea mays di sepanjang tepinya. Capung-capung jarum di kawasan ini dijumpai di semak-semak pendek dan

semak-semak tinggi, sedangkan capung biasa umumnya dijumpai di bagian

ujung-ujung tumbuhan Eichhornia crassipes, Ipomoea,dan Zea mays.

Kawasan sungai aliran masuk menuju waduk merupakan kawasan aliran

sungai yang berbatasan langsung dengan area sawah di sepanjang kanan dan

kirinya, sehingga banyak dijumpai Oryza sativa di kawasan terluar lokasi pengamatan yang menjadi kawasan berburu capung. Pengamatan dimulai dari

hilir menuju hulu sungai, semakin ke hulu semakin banyak dijumpai tumbuhan di

badan air, yakni Ipomoea aquatica dan Ipomoea fistulosa, dan pohon besar di kedua tepi sungai. Vegetasi didominasi oleh semak-semak pendek dan tinggi di

kedua tepi sungai. Capung jarum banyak dijumpai hinggap di semak-semak

pendek di tepi sungai di bawah kanopi pohon besar serta hinggap pada tumbuhan

yang tumbuh di badan air, capung biasa sering dijumpai terbang di atas badan air

dan hinggap di ujung-ujung semak-semak tinggi.

Kawasan rawa merupakan kawasan air tergenang dan ditumbuhi vegetasi

39

seperti rumput teki, selain itu dijumpai juga vegetasi keladi air dan semak-semak

tinggi.

Kawasan kolam merupakan kawasan air tergenang yang ditumbuhi

Eichhornia crassipes dan keladi air di bagian kolamnya, kawasan sekitarnya banyak pohon-pohon besar yang tumbuh rapat dan lantainya ditumbuhi

semak-semak pendek.

Kawasan sungai aliran keluar dari waduk merupakan kawasan aliran air yang

banyak dijumpai vegetasi pohon besar dan semak-semak dengan jenis yang

bervariasi di sepanjang kanan dan kiri tepi sungai. Pengamatan dimulai dari pintu

keluar air waduk ke arah hilir sungai. Eichhornia crassipes dan Ipomoea aquatica

dijumpai hanya tumbuh di badan air dekat pintu keluar air waduk.

Kawasan sawah merupakan kawasan air menggenang, vegetasi didominasi

oleh Oryza sativa. Di tepi-tepi sawah ditumbuhi semak-semak pendek maupun tinggi dan beberapa pohon berkanopi besar.

B.Jenis-Jenis Capung di Kawasan Rawa Jombor

Odonata atau capung dalam Bahasa Jawa umumnya disebut kinjeng, dan khususnya penduduk di Klaten menyebutnya dok iyik untuk capung jarum dan dok erok untuk capung biasa. Capung utamanya tersebar di dekat perairan tawar terkait siklus hidupnya, oleh karena itu kawasan Rawa Jombor sebagai kawasan

40

Berikut ini pembahasan mengenai masing-masing jenis capung yang dijumpai

di berbagai lokasi di kawasan Rawa Jombor, terdapat 28 jenis capung berdasarkan

ciri-ciri morfologinya, yakni:

1. Acisoma panorpoides

Tabel 4. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi, dan Klasifikasi Acisoma panorpoides

Gambar Spesimen

♂© Tria Septiani Subagyo

Lokasi: Sungai Aliran Keluar dari Waduk

Ciri Morfologi

Abdomen berwarna biru muda kekuningan dengan bercak hitam, berbentuk seperti terompet melebar pada segmen 1-5 ke arah dorso-ventral dan lateral, di bagian dorso-ventral apendix saling bertaut berwarna hitam, segmen 8-10 berwarna hitam penuh, embelan putih dengan pinggiran hitam;

Jantan dengan panjang tubuh 20 mm, sayap depan 21 mm, sayap belakang 13 mm;

Betina berwarna kuning dengan panjang tubuh 24 mm, sayap depan 20 mm, sayap belakang 19 mm; Sayap transparan dengan venasi hitam, stigma (pterostigma) kuning pucat, distal antenodal komplit.

Lokasi Perjumpaan

1. Waduk 2. Rawa

3. Sungai aliran keluar

*tempat terbuka tanpa naungan

Identifikasi

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan oleh Terence de Fonseka (2000: 157), Odonata dengan uraian di atas adalah

Acisoma panorpoides (Burmeister, 1839)

Klasifikasi

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Odonata

Famili : Libellulidae Genus : Acisoma

41

Acisoma panorpoides merupakan capung biasa yang termasuk dalam Famili Libellulidae dengan ukuran tubuh tergolong kecil, disebut juga capung

perut-terompet karena bagian abdomennya menggembung dan berlekuk menyerupai

terompet. Capung ini biasa dijumpai terbang rendah dan dengan jarak terbang

yang dekat, hinggap pada daun tumbuhan eceng gondok dan rumput-rumput. Di

kawasan Rawa Jombor, A. panorpoides banyak dijumpai di lokasi dengan air tergenang seperti di kawasan waduk dan rawa, sedikit dijumpai di sekitar kawasan

sungai aliran keluar. Kawasan waduk dan rawa merupakan habitat terbuka tanpa

naungan, didominasi tumbuhan eceng gondok, sedangkan di sungai aliran keluar

terdapat naungan pohon-pohon besar di tepi sungai. Capung ini aktif ketika

[image:60.595.105.530.391.685.2]berawan hingga cerah.

42

2. Aethriamanta aethra

Tabel 5. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi, dan Klasifikasi Aethriamanta aethra

Gambar Spesimen

♂© Tria Septiani Subagyo

Lokasi: Sungai Aliran Keluar dari Waduk

Ciri Morfologi

Jantan dewasa dengan panjang tubuh 30,5 mm, sayap depan 25 mm, sayap belakang 23,5 mm, tubuh dominan tertutup pruinescent berwarna biru di toraks dan abdomen, abdomen segmen 7-10 berwarna hitam, pangkal sayap belakang berwarna cokelat kehitaman;

Betina dengan panjang tubuh 27 mm, sayap depan 23 mm, dan sayap belakang 22 mm, mata majemuk bagian atas berwarna cokelat kemerahan, bagian bawah abu-abu kecokelatan, warna tubuh kuning kecokelatan, pada toraks terdapat garis-garis hitam di sisi dorsal dan lateral, di abdomen sisi dorsal terdapat pola hitam berbentuk segitiga di segmen 2-4, bentuk jam pasir di segmen 5-8, segmen 9-10 berwarna hitam penuh, pangkal sayap belakang cokelat;

Sayap transparan dengan venasi hitam dan stigma cokelat.

Lokasi Perjumpaan

Sungai aliran keluar

*tempat terbuka tanpa naungan

Identifikasi

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan oleh Tang, H. B., Wang, L.K., & Hämäläinen, M. (2010: 133), Odonata dengan uraian di atas adalah

Aethriamanta aethra (Ris, 1912)

Klasifikasi

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Odonata

Famili : Libellulidae Genus : Aethriamanta

43

Aethriamanta aethra merupakan capung biasa yang termasuk dalam Famili Libellulidae dengan ukuran tubuh tergolong kecil. Capung ini dijumpai di sekitar

lokasi sungai aliran keluar, hinggap pada ujung-ujung ranting mati di tepi aliran

sungai yang terbuka tanpa naungan. Jenis capung ini senang berjemur di terik

matahari, dapat dijumpai ketika berawan hingga cerah. Ketika terbang capung

[image:62.595.105.524.253.543.2]jenis ini dapat terbang dengan cepat dengan jarak yang jauh dan tinggi.

44

3. Agriocnemis femina

Tabel 6. Gambar Spesimen, Ciri Morfologi, Lokasi Perjumpaan, Identifikasi, dan Klasifikasi Agriocnemis femina

Gambar Spesimen

♂© Hening Triandika Rachman Lokasi: Sungai Aliran Masuk menuju Waduk

Ciri Morfologi

Ukuran tubuh kecil;

Toraks jantan berwarna hijau atau hijau pucat, hitam di sisi dorsal dan antero-lateral, saat dewasa tertutup pruinescent berwarna putih;

Abdomen 1-6 hijau, hijau pucat, hingga kebiruan di sisi ventral, sisi dorsal hitam, abdomen 7-10 kuning hingga jingga;

Embelan inferior jantan lebih panjang dibandingkan embelan superior;

Betina pradewasa berwarna merah, dewasa berwarna kehijauan, protoraks memiliki tonjolan cuping dengan bentuk curam yang dalam di bagian tengahnya;

Sayap transparan dengan stigma hitam, venasi cokelat kehitaman.

Lokasi Perjumpaan

1. Waduk

2. Sungai aliran masuk 3. Rawa

4. Kolam 5. Sawah

*tempat terbuka tanpa naungan dan dengan naungan

Identifikasi

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan oleh Terence de Fonseka (2000: 80-81) dan Wahyu Sigit Rhd, dkk. (2013: 110), Odonata dengan uraian di atas adalah

Agriocnemis femina (Baruer, 1868)

Klasifikasi

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda