“Skripsi”

PREDIKSI TINGKAT BAHAYA EROSI (TBE) PADA PEMANFAATAN LAHAN DI SUB DAS SADDANG HULU

KABUPATEN TANA TORAJA

Oleh :

HASTRIANA HASANUDDIN IRFANDI KADIR 105 81 1083 09 105 81 1095 09

JURUSAN SIPIL PENGAIRAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2014

PREDIKSI TINGKAT BAHAYA EROSI (TBE) PADA PEMANFAATAN LAHAN DI SUB DAS SADDANG HULU KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK

Efforts to predict the erosion rate on crop land with coffee, sweet potatoes, and cocoa in the upstream sub-watershed Saddang particularly in the area Makale of Tana Toraja. Erosion rates in laboratory determined based Formula musle. This study aims to determine the magnitude of the erosion rate that can be tolerated and can calculate the rate of erosion that occurs on land use coffee plants, sweet potatoes, and cocoa in the sub watershed Saddang Upper Tana Toraja. The results showed that the rate of erosion in the area of land use types of coffee ranging from 1.82 tons / ha / yr is categorized as being caused erosion rate value that can be tolerated 4:21 tons / ha / yr with potential erosion rate held at 7.64 tons / ha / yr . For land use ranged yams 2:33 tons / ha / yr diktegorikan being caused erosion rate value that can be tolerated 3,157 tons / ha / yr with potential erosion rate held at 7:37 tons / ha / yr. And for land use chocolate range 0.74 tons / ha / yr categorized as low due to the value of the rate of erosion can be tolerated 3,507 tons / ha / yr with potential erosion rate held at 2.60 tons / ha / yr. The main cause of the amount of erosion on the region is sub-watershed upstream Saddang crop factor (C) and factor management / soil conservation (P)

Keyword : Erosi, TBE, MUSLE

Upaya memprediksi tingkat bahaya erosi (TBE) pada pemanfaatan lahan dengan tanaman kopi,ubi jalar,dan coklat di daerah sub DAS Saddang Hulu khususnya di daerah Makale Kabupaten Tana Toraja.Tingkat bahaya erosi dan laju erosi yang masih dapat ditoleransi ditentukan berdasarkan rumus MUSLE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya laju erosi yang masih dapat ditoleransikan dan dapat menghitung tingkat bahaya erosi yang terjadi pada pemanfaatan lahan tanaman kopi,ubi jalar,dan coklat di daerah sub DAS Saddang Hulu Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bahaya erosi di daerah yang jenis penggunaan lahan kopi berkisar 1.82 ton/ha/thn dikategorikan sedang ini disebabkan nilai laju erosi yang dapat ditoleransikan 4.21 ton/ha/thn dengan laju erosi potensial yang dimiliki sebesar 7.64 ton/ha/thn. Untuk penggunaan lahan ubi jalar berkisar 2.33 ton/ha/thn diktegorikan sedang disebabkan nilai laju erosi yang dapat ditoleransi 3.157 ton/ha/thn dengan laju erosi potensial yang dimiliki sebesar 7.37 ton/ha/thn. Dan untuk penggunaan lahan coklat berkisar 0.74 ton/ha/thn dikategorikan rendah disebabkan nilai laju erosi yang dapat ditoleransikan 3.507 ton/ha/thn dengan laju erosi potensial yang dimiliki sebesar 2.60 ton/ha/thn. Penyebab utama besarnya erosi pada wilayah sub DAS Saddang Hulu adalah faktor tanaman (C) dan faktor pengelolaan/konservasi tanah (P).

KATA KUNCI : Erosi, TBE, MUSLE

iii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah- Nya, sehingga sehingga penulis dapat smenyelesaikan penyusunan Makalah Ujian Komprehensif ini dengan baik.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan Program Studi pada Jurusan Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Adapun judul tugas akhir kami adalah: “PREDIKSI TINGKAT BAHAYA EROSI (TBE) PADA PEMANFAATAN LAHAN DI SUB DAS SADDANG HULU KAB. TANA TORAJA”

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak masukan yang berguna dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala ketulusan serta keikhlasan hati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Hamzah Al Imran, S.T., M.T. sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Muh. Syafaat S. Kuba, S.T. sebagai Ketua Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ir. H. Muh. Idrus ompo, Sp.,PSDA selaku pembimbing I dan bapak Amrullah Mansida, S.T.,M.T. selaku pembimbing II, yang telah

iv

meluangkan banyak waktu, memberingan bimbingan dan pengarahan sehingga terwujudnya tugas akhir ini.

4. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai pada Fakultas Teknik atas segala waktunya telah mendidik dan melayani kami selama mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, doa, serta pengorbanan kepada penulis.

6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Teknik, terkhusus Saudaraku Angkatan 2009 dengan rasa persaudaran yang tinggi banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Pada akhir penulisan tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis meminta saran dan kritik sehingga laporan tugas akhir ini dapat menjadi lebih baik dan menambah pengetahuan kami dalam menulis laporan selanjutnya.

Semoga laporan tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Wassalamu`alaikum, Wr. Wb.

Makassar, April 2014

Penulis

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN ... ii

KATA PENGANTAR ... ii

ABSTRAK ... iv

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN ... ix

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang ... 1

B Rumusan Masalah ... 3

C Batasan Masalah ... 3

D Tujuan penelitian ... 3

E Manfaat penelitian ... 4

F Sistematika Penulisan... 4

BAB II TINJUAN PUSTAKA A. Pengertian Erosi ... 6

B. Proses Teerjadinya Erosi ... 12

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Erosi... 14

D. Prediksi Laju Erosi (Ea) ... 16

E Erosi yang dapat ditoleransi (TSL) ... 29

vi

F. Tingkat Bahaya Erosi ... 30

G. Daerah Aliran Sungai ... 32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A Lokasi Dan Waktu Penelitian ... 35

B Peralatan Penelitian ... 36

C Metode Penelitian ... 36

D Bagan Alur Penelitian ... 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A Kondisi Lokasi Penelitian ... 40

B Perhitungan Laju Erosi Potensial ... 40

C Perhitungan Erosi Yang Dapat Ditoleransi... 48

D Perhitungan Tingkat Bahaya Erosi ... 50

BAB V PENUTUP A Kesimpulan ... 53

B Saran ... 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

vii

DAFTAR GAMBAR

Nomor halaman

1. Skema proses terjadinya Erosi Tanah ... 13

2. Daerah aliran sungai ... 28

3. Peta lokasi sub Das Saddang Hulu ... 35

4. Bagan alur penelitian ... 39

viii

DAFTAR TABEL

Nomor halaman

1. Nilai MS dan BD ... 19

2. Perhitungan koefisien pengaliran(C) ... 19

3. Nisbah ET/Eo ... 20

4. Faktor erodibiltas tanah (K) ... 21

5. Penilaian struktur tanah ... 22

6. Kode permeabilitas tanah ... 22

7. Nilai M untuk bebrapa tekstur tanah ... 23

8. Nilai LS ... 23

9. Nilai m ... 25

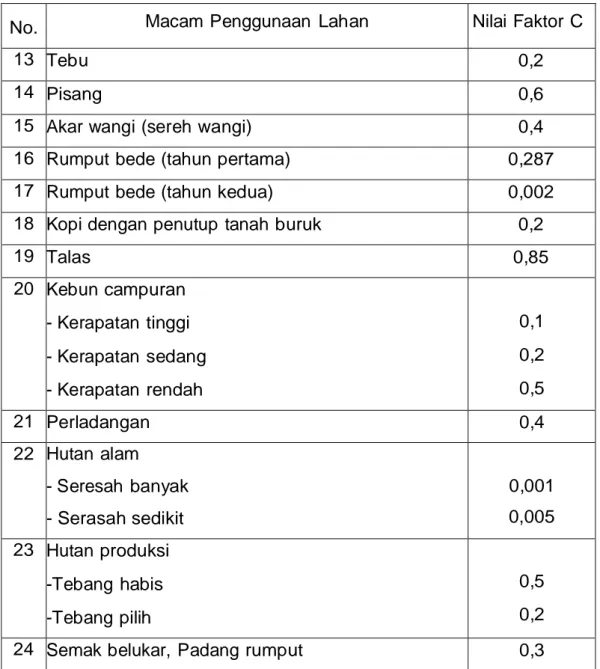

10. Nilai faktor C ... 26

11. Nilai faktor P ... 28

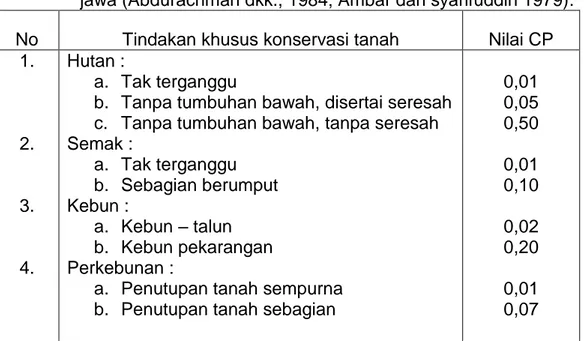

12. Nilai faktor CP ... 28

13. Faktor kedalaman beberapa Sub-order tanah ... 30

14. Kriteria Tingkat bahaya erosi ... 32

15. Perhitungan laju erosi potensial ... 45

16. Perhitungan erosi yang dapat ditoleransi ... 49

17. Perhitungan tingkat bahaya erosi ... 51

18. Data curah hujan ... 72

ix

DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN

Notasi Definisi dan K eterangan TBE Tingkat bahaya erosi Ea laju erosi potensial TSL toleransi erosi

Rm nilai total volume runoff K faktor erodibiltas tanah

L faktor panjang lereng

S faktor kemiringan lereng

LS faktor topografi

C faktor tanaman

P faktor tindakan tanah

Q limpasan permukaan

qp debit aliran puncak

I intensitas curah hujan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketergantungan manusia terhadap sumberdaya tanah terus meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan penduduk terhadap lingkungan tanpa memperhatikan kemampuan lingkungan itu sendiri. Keadaan ini akan mendorong kemerosotan sumberdaya tanah baik mutu maupun jumlahnya. Gejala fisik yang nampak jelas di tempat kejadian (on site) adalah semakin tipisnya lapisan tanah, sehingga kemampuan fungsi tanah sebagai media tumbuh tanaman dan media pengatur daur air menjadi terbatas yang pada akhirnya kemunduran kemampuan lingkungan tidak dapat terhindarkan.

Beberapa fungsi tanah yang dapat dikemukakan yaitu antara lain sumber unsur hara, sumber air, penyedia udara, landasan tumbuh bagi tanaman, tempat hidup bagi hewan dan manusia, tempat dikuburkannya manusia, sebagai bahan urugan perumahan dan jalan, tempat mendirikan banguunan, dan bahan pembuat manusia pertama (Adam). Sebagian dari fungsi tanah tersebut yaitu sumber unsur hara, sumber air, penyedia udara, dan landasan tumbuh bagi tanaman lebih berorientasi pada media tumbuh tanaman sehingga di sini pembahasannya ditekankan pada erosi.

2

Sumber daya alam yang utama adalah air dan tanah. Salah satu faktor yang turut mempercepat kemerosotan kemampuan sumber daya alam yaitu terjadinya erosi. Timbulnya erosi akan menurunkan kemampuan fungsi lingkungan, baik sebagai media pengendali tata air, media pertumbuhan tanaman yang nantinya akan berpengaruh pula terhadap makhluk hidup yang memanfaatkannya.

Sebagian besar daerah-daerah di Indonesia yang beriklim tropika mempunyai rata-rata curah hujan dan intensitas hujan yang relatif tinggi serta didukung kondisi topografi yang berbukit-bukit merupakan salah satu pemacu timbulnya proses erosi. Yang termasuk di daerah sub DAS saddang Hulu yang memiliki curah hujan yang tinggi . Bahaya erosi ini akan semakin mengkhawatirkan, apabila di dalam mengelola sumber daya alam tanpa memperhatikan kaidah konservasi sumber daya alam khususnya sumber daya tanah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelestarian kemampuan fungsi lingkungan.

Kondisi topografi Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni rata-rata kemiringannya diatas 25 %. Kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan sungai dengan ketinggian yang berkisar antara < 300 m – > 2.500 m diatas permukaan laut untuk itu kemungkinan akan terjadi erosi yang tinggi.

3

Untuk itu penulis berinisiatif mengambil judul “Prediksi tingkat bahaya erosi (TBE) pada pemanfaatan lahan di sub DAS Saddang hulu Kabupaten Tana Toraja”

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana tingkat bahaya erosi (TBE) yang terjadi pada pemanfaatan lahan dengan tanaman kopi, ubi jalar dan coklat

2. Seberapa besar laju erosi yang masih dapat di toleransi pada pemanfaatan lahan

C. Batasan Masalah

Tulisan ini dibatasi perhitungan TBE untuk pemanfaatan tanaman kopi, ubi jalar dan coklat di daerah sub DAS Saddang Hulu khususnya di daerah makale Kabupaten Tana Toraja.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Besar laju erosi yang masih dapat ditoleransikan di sub DAS Saddang Hulu Kabupaten Tana Toraja

2. Menghitung tingkat bahaya erosi yang terjadi pada tanaman kopi, ubi jalar dan coklat

4 E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya dalam mengidentifikasi tanah yang memiliki tingkat bahaya erosi yang besar pada daerah sub DAS Saddang Hulu Kabupaten Tana Toraja

2. Dapat digunakan sebagai bahan referansi dalam konservasi tanah pada pemanfaatan lahan tanaman kopi, ubi jalar dan coklat

3. Dapat menjadi bahan acuan dalam pemanfaatan lahan khususnya tanaman kopi, ubi jalar dan coklat

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, dimana masing- masing bab membahas masalah tersendiri, selanjutnya sistematika laporan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan mengenai permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian dalam penulisan tugas akhir pada suatu wilayah tertentu.

Dimana dalam hal ini mencakup teori-teori beserta formula yang berkaitan langsung dengan penelitian yang akan dilakukan.

5 BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, peralatan penelitian serta metode penelitian yang akan digunakan.

BAB IV ANALISA HASIL dan PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil dari penelitian yang telah di lakukan baik hasil penelitian lapangan maupun uji lab dan menganalisa tingkat bahaya erosi dan laju erosi dengan menggunakan rumus MUSLE dan menghitung erosi yang dapat ditoleransi dengan menggunakan rumus empiris

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan saran yang berhubungan dengan permasalahan ini

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Erosi

Erosi didefenisikan sebagai suatu peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau bagian tanah yang terangkut dari suatu tempat ketempat lain, baik disebabkan oleh pergerakan air , angin dan/atau es.

Erosi juga dapat didefenisikan sebagai peristiwa pengikisan padatan (sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya) akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, creep pada tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi, atau oleh makhluk hidup misal hewan yang membuat liang, dalam hal ini disebut bio-erosi. Erosi tidak sama dengan pelapukan akibat cuaca, yang mana merupakan proses penghancuran mineral batuan dengan proses kimiawi maupun fisik, atau gabungan keduanya.

Erosi sebenarnya merupakan proses alami yang mudah dikenali, namun dikebanyakan tempat kejadian ini diperparah oleh aktivitas manusia dalam tata guna lahan yang buruk, penggundulan hutan, kegiatan pertambangan, perkebunan dan perladangan, kegiatan konstruksi/pembangunan yang tidak tertata dengan baik dan pembangunan jalan. Tanah yang digunakan untuk menghasilkan tanaman pertanian biasanya mengalami erosi yang jauh lebih besar dari tanah

7

dengan vegetasi alaminya. Alih fungsi hutan menjadi ladang pertanian meningkatkan erosi, karena struktur akar tanaman hutan yang kuat mengikat tanah digantikan dengan struktur akar tanaman pertanian yang lebih lemah. Bagaimanapun, praktek tata guna lahan yang maju dapat membatasi erosi, menggunakan teknik semisal terrace-building, praktek konservasi ladang dan penanaman pohon.

a. Jenis-Jenis Erosi

Berdasarkan tenaga pengikis, erosi dibedakan menjadi empat, antara lain :

(1). Ablasi (Pengikisan oleh air)

Umum terjadi di wilayah iklim tropik (yang curah hujan sangat tinggi).

Bentuk-bentuk Ablasi antara lain : a). Erosi Percik (splash erosion)

Erosi ini berupa percikan partikel-partikel tanah halus yang disebabkan oleh tetes hujan pada tanah dalam keadaan basah. Tanda- tanda nyata adanya erosi percik pada musim hujan dapat dilihat pada permukaan daun yang terdapat pada partikel tanah, adanya batuan kerikil di atas lapisan tanah. Jadi, jenis erosi ini dapat di amati pada waktu musim hujan.

8 b). Erosi Lembar (sheet erosion)

Erosi ini memecah partikel tanah pada lapisan tanah yang hampir seragam, sehingga erosi ini menghasilkan kenampakan yang seragam.

Intensitas dan lamanya hujan melebihi kapasitas infiltrasi. Oleh karena itu, laju erosi permukaan dipengaruhi oleh kecepatan dan turbulensi aliran.

c). Erosi Alur (rill erosion)

Erosi ini menghasilkan alur-alur yang mempunyai kedalaman yang kurang dari 30 cm dan lebar kurang dari 50 cm. Sering terjadi pada tanah- tanah yang baru saja diolah.

d). Erosi Parit (gully erosion)

Erosi ini menghasilkan alur-alur yang mempunyai kedalaman lebih dari 30 cm dan lebar lebih dari 50 cm.

e). Erosi Mudik (headward erosion)

Erosi yang terjadi pada dinding air terjun (jeram).Akibat erosi mudik, lama-kelamaan lokasi air terjun akan mundur kearah hulu.

f). Erosi Vertikal (erosi internal atau subsurface erosion)

Pada alur sungai terjadi erosi yang menggerus bagian dasar sungai. Akibat erosi vertikal dapat menyebabkan lembah bertambah dalam.

g). Erosi Lateral

Erosi ini mengikis di tepi sungai, melebarkan lembah dan menyebabkan meandering.

9 (2). Deflasi atau Korasi

Proses pengikisan batuan atau tanah yang dilakukan oleh angin disebut Deflasi atau Korasi. Erosi oleh tenaga angin banyak terjadi di daerah gurun atau kering. Bentuk-bentuk lahan yang dapat diamati akibat erosi angin antara lain batu jamur. Contohnya adalah dapat membentuk Mushroom Rock. Berdasarkan teori, adanya gurun pasir karena proses pelapukan mekanis. Proses ini dimulai ketika suhu siang hari yang terik memanasi batuan gurun sampai diatas 80 derajat celcius sehingga batuan itu memuai. Selama beribu-ribu tahun, angin gurun mengeruk batuan yang hancur dan mengangkut butiran- butiran pasir halus. Lama-lama pasir itu menumpuk menjadi bukit pasir yang halus.

(3). Eksarasi (glasiasi)

Erosi oleh gletser dan sering disebut erosi glasial, yaitu erosi yang terjadi akibat pengikisan massa es yang bergerak menuruni lereng dan dapat terjadi di pegunungan tinggi yang tertutup salju, misalnya di Pegunungan Alpen, Pegunungan Himalaya, dan Pegunungan Rocky. Ciri khas bentuk lahannya adalah adanya alur-alur lembah yang arahnya relatif sejajar. Erosi ini yang berlangsung lama dapat membuat lembah- lembah yang dalam dengan bentuk seperti huruf U. Endapan erosi oleh gletser disebut dengan MORAINE.

(4). Abrasi

Erosi berdampak juga pada perubahan muka Bumi. Abrasi (erosi di pantai) yaitu erosi oleh air laut atau ombak yang dibantu dengan adanya

10

batu-batu kerikil dibawa pecahan ombak akan mengikis daerah sekitar pantai dan kekuatan pengikisan sebanding dengan besarnya gelombang.

Kejadian seperti ini pernah terjadi di Jayapura, abrasi di sepanjang pantai di Pulau Biak mencapai 75 m dari garis pantai. Sejumlah karang dan pulau rusak bahkan tenggelam akibat pengikisan. Pulau-pulau yang tenggelam tersebut sebelumnya merupakan objek wisata yang sangat indah di pulau Biak. Jadi, proses abrasi dan erosi oleh tenaga gelombang atau air laut yaitu:

Abrasi menghasilakan cekungan yang panjang pada garis pantai.

Kemudian, cekungan tererosi lebih lanjut menjadi gua.

Erosi lebih lanjut oleh gelombang menyebabkan runtuhnya atap gua ke laut dan terbentuklah cliff (dinding terjal).

Erosi yang terus-menerus, menyebabkan cliff runtuh. Pada periode

waktu yang panjang, proses ini berlangsung terus-menerus menyebabkan terbentuknya platform di kaki cliff.

Beberapa bentuk lahan akibat erosi oleh tenaga gelombang antara lain, sebagai berikut :

1. Cliff, yaitu pantai yang berdinding curam sampai tegak.

2. Relung,yaitu cekungan-cekungan yang terdapat pada dinding cliff.

3. Dataran abrasi, yaitu hamparan wilayah yang datar akibat abrasi dan dapat terlihat dengan jelas pada saat pasang surut.

11 (5). Erosi karena Gravitasi

Erosi karena gravitasi terjadi dalam bentuk gerakan tanah atau tanah longsor, yaitu gerakan massa tanah dan atau batuan menuruni lereng karena gaya gravitasi bumi. Gerakan tanah dapat terjadi dalam bentuk, antara lain: rayapan tanah, tanah longsor, atau jatuhan.

(6). Erosi oleh Organisme

Erosi ini terjadi karena aktifitas organisme yang melakukan pemboran, penggerusan atau penghancuran terhadap batuan. Erosi ini disebut juga bioerosion.

Ada 2 macam erosi, yaitu:

(1). Normal/ Geological erosion, yaitu:

Erosi yang berlangsung secara alamiah, terjadi secara normal dilapangan melalui tahap- tahap:

a) Pemecahan agregat- agregat tanah kedalam partikel- partikel tanah yaitu butiran- butiran tanah yang kecil.

b) Pemindahan partikel- partikel tanah dengan penghanyutan ataupun karena kekuatan angin.

c) Pengendapan partikel-partikel tanah yang terpindahkan atau terangkut tadi ditempat-tempat yang lebih rendah atau didasar- dasar sungai.

Erosi secara alamiah dapat dikatakan tidak menimbulkan musibah yang hebat bagi kehidupan manusia atau keseimbangan lingkungan dan kemungkinan kerugianpun hanya kecil saja, ini dikarenakan banyaknya

12

partikel- partikel tanah yang dipindahkan atau terangkut seimbang dengan banyaknya tanah yang terbentuk ditempat- tempat yang lebih rendah itu.

(2). Accelerated erosion, yaitu:

Dimana proses- proses terjadinya erosi tersebut yang dipercepat akibat tindakan- tindakan dan atau perbuatan- perbuatan itu sendiri yang bersifat negatif ataupun telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan tanah dalam pelaksanaan pertanian. Jadi dalam hal ini manusia membantu mempercepat terjadinya erosi tersebut. Jenis erosi ini banyak sekali menimbulkan petaka, karena memang lingkungannya telah mengalami kerusakan- kerusakan, menimbulkan kerugian besar seperti banjir, kekeringan ataupun turunnya produktifitas tanah.

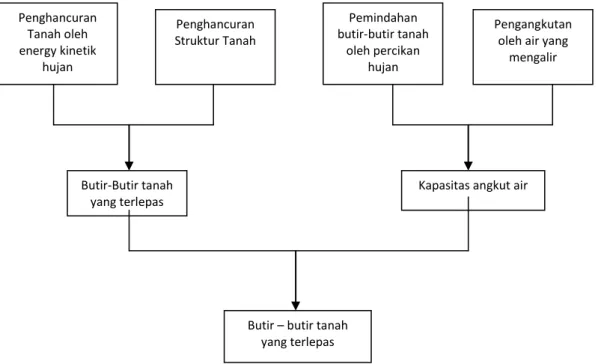

B. Proses Terjadinya Erosi

Proses erosi terdiri atas tiga bagian yang berurutan : 1). pengelupasan (detachment),

2). pengangkutan (transportation), dan

3). pengendapan (sedimentation) ( Asdak, 2010)

Proses erosi oleh air merupakan kombinasi dua sub proses yaitu :

a). penghancuran struktur tanah menjadi butir-butir primer oleh energi tumbuk butir-butir hujan yang menimpa tanah dan perendaman oleh air yang tergenang, dan pemindahan (pengangkutan) butir-butir tanah oleh percikan hujan, dan

13

b). penghancuran struktur tanah diikuti pengangkutan butir-butir tanah tersebut oleh air yang mengalir dipermukaan tanah. Secara skematis proses terjadinya erosi diperlihatkan pada gambar 1

Gambar 1: Skema proses terjadinya Erosi Tanah (Arsyad, 1989)

Air hujan yang menimpa tanah-tanah terbuka akan menyebabkan tanah terdispersi. Sebagian dari air hujan yang jatuh tersebut akan mengalir di atas permukaan tanah. Banyaknya air hujan yang mengalir diatas permukaan tanah tergantung pada hubungan antara jumlah dan intensitas hujan dengan kapasitas infiltrasi tanah dan kapasitas penyimpanan air tanah. Kekuatan perusak air yang mengalir diatas permukaan tanah akan semakin besar dengan semakin curam dan makin panjang lereng permukaan tanah.

Tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas permukaan tanah dapat memperbaiki kemampuan tanah menyerap air dan memperkecil kekuatan

Penghancuran Tanah oleh energy kinetik

hujan

Penghancuran Struktur Tanah

Pemindahan butir-butir tanah

oleh percikan hujan

Pengangkutan oleh air yang

mengalir

Butir-Butir tanah yang terlepas

Kapasitas angkut air

Butir – butir tanah yang terlepas

14

perusak butir-butir hujan yang jatuh, dan daya dispersi dan angkut aliran air di atas permukaan tanah. Perlakuan atau tindakan-tindakan yang diberikan manusia terhadap tanah dan tumbuh-tumbuhan di atasnya akan menentukan apakah tanah itu akan menjadi baik dan produktif atau menjadi rusak (Arsad, 1989).

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Erosi

Banyaknya erosi tergantung berbagai faktor. Faktor Iklim, termasuk besarnya dan intensitas hujan / presipitasi, rata-rata dan rentang suhu, begitu pula musim, kecepatan angin, frekuensi badai. faktor geologi termasuk tipe sedimen, tipe batuan, porositas dan permeabilitasnya, kemiringan lahan. Faktor biologis termasuk tutupan vegetasi lahan,makhluk yang tinggal di lahan tersebut dan tata guna lahan oleh manusia.

Umumnya, dengan ekosistem dan vegetasi yang sama, area dengan curah hujan tinggi, frekuensi hujan tinggi, lebih sering kena angin atau badai tentunya lebih terkena erosi. sedimen yang tinggi kandungan pasir atau silt, terletak pada area dengan kemiringan yang curam, lebih mudah tererosi, begitu pula area dengan batuan lapuk atau batuan pecah.

porositas dan permeabilitas sedimen atau batuan berdampak pada kecepatan erosi, berkaitan dengan mudah tidaknya air meresap ke dalam tanah. Jika air bergerak di bawah tanah, limpasan permukaan yang terbentuk lebih sedikit, sehingga mengurangi erosi permukaan. Sedimen

15

yang mengandung banyak lempung cenderung lebih mudah bererosi daripada pasir atau silt. Dampak sodium dalam atmosfir terhadap erodibilitas lempung juga sebaiknya diperhatikan

Faktor yang paling sering berubah-ubah adalah jumlah dan tipe tutupan lahan. pada hutan yang tak terjamah, mineral tanah dilindungi oleh lapisan humus dan lapisan organik. kedua lapisan ini melindungi tanah dengan meredam dampak tetesan hujan. lapisan-lapisan beserta serasah di dasar hutan bersifat porus dan mudah menyerap air hujan.

Biasanya, hanya hujan-hujan yang lebat (kadang disertai angin ribut) saja yang akan mengakibatkan limpasan di permukaan tanah dalam hutan. bila Pepohonan dihilangkan akibat kebakaran atau penebangan, derajat peresapan air menjadi tinggi dan erosi menjadi rendah. kebakaran yang parah dapat menyebabkan peningkatan erosi secara menonjol jika diikuti dengan hujan lebat. dalam hal kegiatan konstruksi atau pembangunan jalan, ketika lapisan sampah / humus dihilangkan atau dipadatkan, derajad kerentanan tanah terhadap erosi meningkat tinggi.

Pada dasarnya erosi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, ketiga kelompok tersebut meliputi :

1. Energi : hujan, air limpasan, angin, kemiringan dan panjang lereng.

2. Ketahanan : erodibilitas tanah (ditentukan oleh sifat fisik dan kimia tanah).

3. Proteksi : penutupan tanah baik oleh vegetasi atau lainnya serta ada atau tidaknya tindakan konservasi.

16

Jalan secara khusus memungkinkan terjadinya peningkatan derajat erosi, karena selain menghilangkan tutupan lahan, jalan dapat secara signifikan mengubah pola drainase, apalagi jika sebuah embankment dibuat untuk menyokong jalan. Jalan yang memiliki banyak batuan dan hydrologically invisible ( dapat menangkap air secepat mungkin dari jalan, dengan meniru pola drainase alami) memiliki peluang besar untuk tidak menyebabkan pertambahan erosi.

D. Prediksi Laju erosi (Ea)

Prediksi erosi dari sebidang tanah adalah metode untuk memperkirakan laju erosi yang akan terjadi dari tanah yang di pergunakan dalam penggunaan lahan dan pengelolaan tertentu. Jika laju erosi yang akan terjadi dapat ditetapkan, maka dapat ditentukan kebijaksanaan penggunaan tanah dan tindakan konservasi tanah yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah dan tanah dapat dipergunakan secara produktif dan lestari. Tindakan konservasi tanah dan penggunaan lahan yang diterapkan adalah yang dapat menekan laju erosi agar sama atau lebih kecil dari laju erosi yang masih dapat dibiarkan.

Metode prediksi erosi juga merupakan alat untuk menilai apakah suatu program atau tindakan konservasi tanah telah berhasil mengurangi erosi dari suatu bidang tanah atau suatu daerah aliran sungai (DAS).

Prediksi erosi adalah alat bantu untuk mengambil keputusan dalam

17

mengambil perencanaan konservasi tanah pada suatu areal tanah (Arsyad,1989).

Prakiraan besarnya laju erosi potensial dapat dihitung dengan menggunakan persamaan MUSLE, sedangkan besarnya laju erosi yang masih dapat ditoleransi dapat diprakirakan dengan menggunakan rumus empiris.

Adapun persamaan modifikasi USLE (Universal Soil Loss Equation) yang digunakan untuk menghitung besarnya laju erosi :

Ea = Rm.K.LS.CP ... (1) Dimana :

Ea : Besarnya kehilangan tanah per satuan luas lahan (ton.ha-1.thn-1).

Rm : nilai total volume Run-Off dan debit puncak (williams danberndt,1997)

K : Erodibilitas tanah untuk horison tanah tertentu LS : Panjang dan kemiringan lereng

CP : Tindakan konservasi tanah a). Nilai total volume runoff (m3)

Erosivitas hujan merupakan factor R pada MUSLE , yang dicari dengan menggunakan nilai total volume runoff dan debit puncak, dimana Rm (Williams dan berndt, 1997)

Rm = 11,8 ( Vq.Qp ) 0.56 ... (2) Dimana :

Vq = total volume limpasan permukaan (m3)

18 Qp = debit puncak (m3/dtk )

Menghitung nilai Vq dengan persamaan :

Vq = R x Exp (-Rc / Ro) ... (3) Dimana:

R = rerata total hujan bulanan (mm) Rc = kapasitas penyimpanan lengas tanah Ro = jumlah hari hujan (hr)

Untuk menghitung Rc digunakan persamaaan :

Rc = 1000 x MS x BD x RD x (Et/Eo)0.5 ... (4) Dimana:

MS = kandungan lengas tanah pada kapasitas lengasan BD = berat jenis volume lapsian tanah atas

RD = kedalaman perakaran efektif

Et/Eo = perbandingan antara evaporasi aktual dengan evaporasi potensial

Untuk menghitung Ro dengan persamaan :

Ro =R / Rn ... (5) Dimana:

R = rerata total hujan bulanan (mm) Rn = rerata jumlah hari hujan (hari)

Menghitung nilai debit puncak (Qp) dengan menggukan rumus :

Qp = 0,278.C.I.F ... (6) Dimana :

19 C = koefisien limpasan

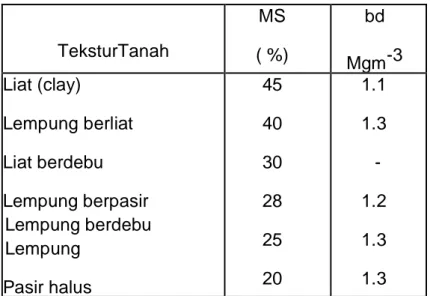

I = intensitas hujan (mm/jam) F = luas daerah pengaliran (km2) Tabel 1 Nilai MS dan bd

TeksturTanah

MS ( %)

bd Mgm-3 Liat (clay)

Lempung berliat Liat berdebu Lempung berpasir

Lempung berdebu Lempung

Pasir halus Pasirhalus

45 40 30 28 25 20 15 8

1.1 1.3 - 1.2 1.3 1.3 1.4 1.53333333

333333

(Sumber: Utomo,1994:155)

Tabel 2 perhitungan koefisien pengaliran (C)

Koefisien aliran (C) = Ct + Cs + Cv

Topografi (Ct) Tanah (Cs) Vegetasi (Cv)

Datar (1%) 0.03 Pasir dan gravel 0.04 Hutan 0.04 Bergelombang

(1 – 10%) 0.08 Lempung

berpasir 0.08 Pertanian

0.11 Perbukitan

(10 – 20%) 0.16 Lempung dan

lanau 0.16 Padang

Rumput 0.21 Pegunungan

(> 20%) 0.26 Lapisan

batu 0.26 Tanpa

tanaman 0.28

(Sumber: Hassing, 1995

20

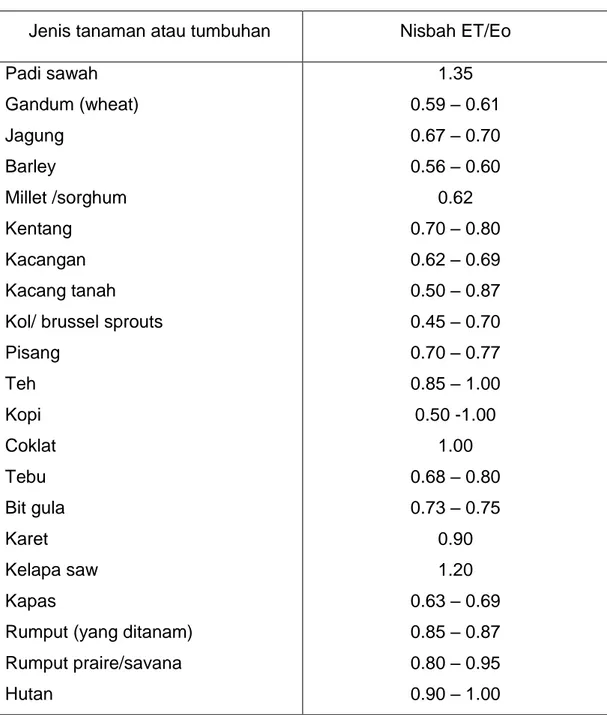

Tabel 3 Nisbah ET/Eo beberapa jenis tanaman atau tumbuhan (Whiters and Vipond, 1947; Doorenbos and Fruitt, 1977)

Jenis tanaman atau tumbuhan Nisbah ET/Eo Padi sawah

Gandum (wheat) Jagung

Barley

Millet /sorghum Kentang

Kacangan Kacang tanah Kol/ brussel sprouts Pisang

Teh Kopi Coklat Tebu Bit gula Karet Kelapa saw Kapas

Rumput (yang ditanam) Rumput praire/savana Hutan

1.35 0.59 – 0.61 0.67 – 0.70 0.56 – 0.60

0.62 0.70 – 0.80 0.62 – 0.69 0.50 – 0.87 0.45 – 0.70 0.70 – 0.77 0.85 – 1.00 0.50 -1.00

1.00 0.68 – 0.80 0.73 – 0.75

0.90 1.20 0.63 – 0.69 0.85 – 0.87 0.80 – 0.95 0.90 – 1.00 (Sumber : Arsyad S,)

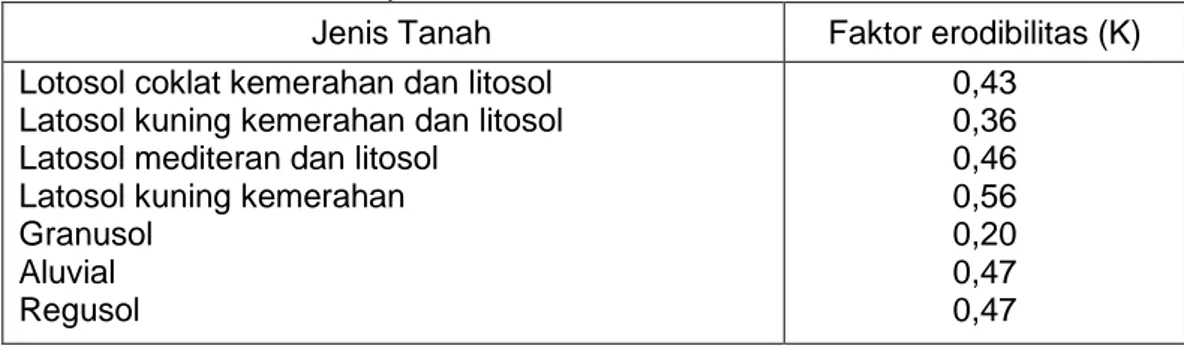

b). Erodibilitas Tanah (K)

Erodibilitas Tanah adalah tingkat kepekaan suatu jenis tanah terhadap erosi. Kepekaan tanah terhadap erosi (erodibilitas) tanah didefinisikan oleh Hudson (1978) sebagai mudah tidaknya suatu tanah

21

tererosi. Secara lebih spesifik, Young et al. dalam veiche (2002) mendefinisikan erodibilitas tanah sebagai mudah tidaknya tanah untuk dihancurkan oleh kekuatan jatuhnya butir-butir hujan atau oleh kekuatan aliran permukaan. Sementara Wischmeier dan Mannering (1969) menyatakan bahwa erodibilitas alami tanah merupakan sifat kompleks yang tergantung pada laju infiltrasi tanah dan kapasitas tanah untuk bertahan terhadap penghancuran agregat (detachment) serta pengangkutan oleh hujan dan aliran permukaan.

Faktor erodibilitas tanah yang diperoleh dari hasil percobaan sifatnya sangat spesifik lokasi. Konsekuensinya, untuk mendapatkan faktor erodibilitas tanah, banyak sekali percobaan yang harus dilakukan, sehingga banyak menghabiskan banyak biaya dan waktu, juga akan diperlukan banyak sekali plot-plot percobaan. Suatu pendekatan yang lebih sederhana dilakukan adalah dengan menggunakan model prediksi, dengan input data dan sifat-sifat tanah yang mudah diukur, dan mempunyai koresi kuat dengan erodibilitas tanah. Nilai K dapat dilihat dari tabel 3 untuk beberapa jenis tanah di Indonesia yang dikeluarkan oleh dinas RLKT, Departemen Kehutanan RI

Tabel 4 faktor K dari Depertemen Kehutanan RI

Jenis Tanah Faktor erodibilitas (K)

Lotosol coklat kemerahan dan litosol Latosol kuning kemerahan dan litosol Latosol mediteran dan litosol

Latosol kuning kemerahan Granusol

Aluvial Regusol

0,43 0,36 0,46 0,56 0,20 0,47 0,47 (Sumber : Hardyatmo, 2006)

22

Kepekaan erosi tanah ini sangat dipengaruhi oleh tekstur, kandungan bahan organik, permeabilitas dan kemantapan struktur tanah.

Nilai erodibilitas tanah dihitung dengan menggunakan rumus Weschmeier dan smith (1978).

K = { 2,713 x 10-4 (12 – OM) M1,14 + 3,25 (S – 2) + 2,5 – (𝐏−𝟑)

𝟏𝟎𝟎 ... (7) Dimana:

M = persentase pasir sangat halus dan debu (diameter 0,05 – 0.1 dan 0,02 – 0,05mm) x (100-persentase tanah liat).

O = persentase bahan organik

S = kode struktur tanah yang dipergunakan dalam klasifikasi tanah P = klas permebilitas tanah (tabel 5)

Tabel 5 Penilaian struktur tanah

Kelas Struktur Tanah Nilai

Granuler sangat halus < (1 mm) Granuler halus (1-2 mm)

Granuler sedang - kasar (2-10 mm) Gumpal, kubus, pipih atau masif

1 2 3 4

(Sumber : Suripin,2004)

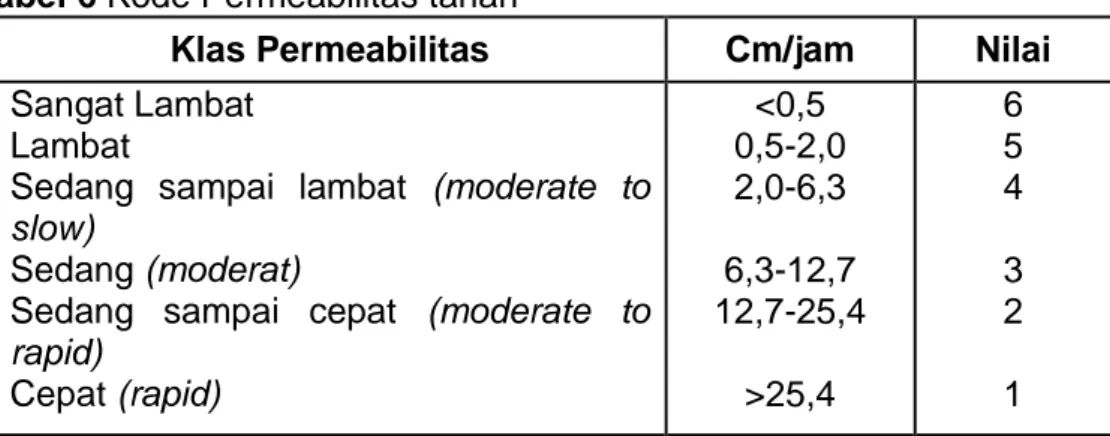

Tabel 6 Kode Permeabilitas tanah

Klas Permeabilitas Cm/jam Nilai

Sangat Lambat Lambat

Sedang sampai lambat (moderate to slow)

Sedang (moderat)

Sedang sampai cepat (moderate to rapid)

Cepat (rapid)

<0,5 0,5-2,0 2,0-6,3 6,3-12,7 12,7-25,4

>25,4

6 5 4 3 2 1

(Sumber : Suripin ,2004)

23

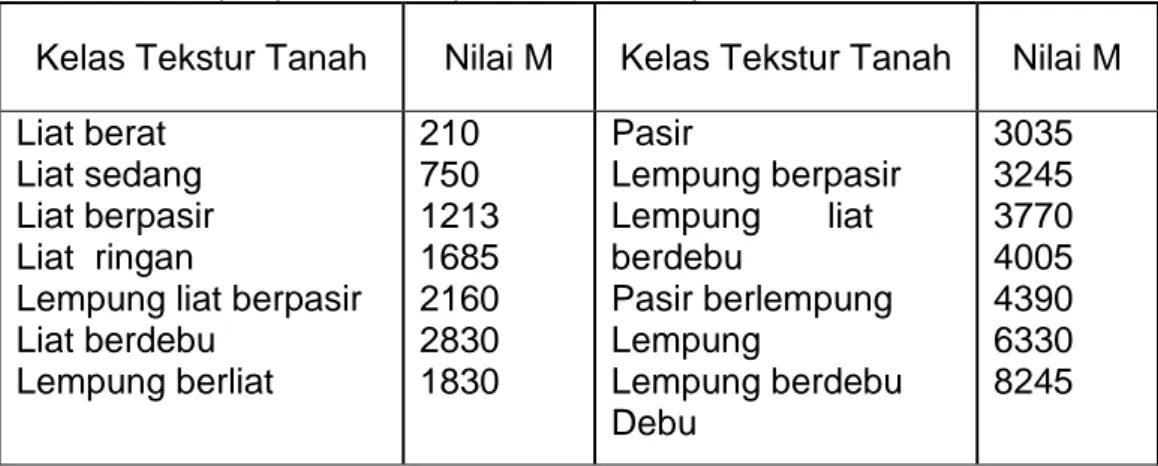

Tabel 7 Nilai M persentase ukuran partikel (% Debu + % Pasir Sangat Halus) x (100-% Liat) Untuk beberapa kelas tekstur tanah.

Kelas Tekstur Tanah Nilai M Kelas Tekstur Tanah Nilai M Liat berat

Liat sedang Liat berpasir Liat ringan

Lempung liat berpasir Liat berdebu

Lempung berliat

210 750 1213 1685 2160 2830 1830

Pasir

Lempung berpasir Lempung liat berdebu

Pasir berlempung Lempung

Lempung berdebu Debu

3035 3245 3770 4005 4390 6330 8245

(Sumber : Suripin 2004)

c). Panjang Lereng (L) dan Kemiringan Lereng (S)

Besarnya nilai LS (faktor topografi) dihitung dengan menggunakan tabel:

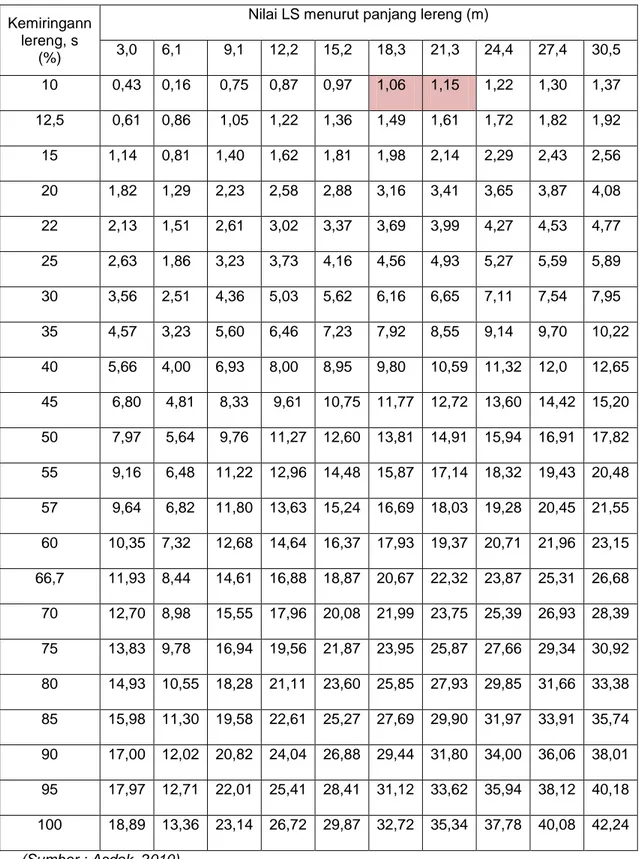

Tabel 8 Nilai LS berdasarkan panjang dan gradient kemiringan lereng (diadaptasi dari Goldmand et al.,1986)

Kemiringann lereng, s

(%)

Nilai LS menurut panjang lereng (m)

3,0 6,1 9,1 12,2 15,2 18,3 21,3 24,4 27,4 30,5

0,5 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 1 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 2 0,10 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 3 0,14 0,18 0,20 0,22 0,23 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 4 0,16 0,21 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,37 0,38 0,40 5 0,17 0,24 0,29 0,34 0,38 0,41 0,45 0,48 0,51 0,53 6 0,21 0,30 0,37 0,43 0,48 0,52 0,56 0,60 0,64 0,67 7 0,26 0,37 0,45 0,52 0,58 0,64 0,69 0,74 0,78 0,82 8 0,31 0,44 0,54 0,63 0,70 0,77 0,83 0,89 0,98 0,99 9 0,37 0,52 0,64 0,74 0,83 0,91 0,98 1,05 1,11 1,17

24

Tabel 8 Nilai LS berdasarkan panjang dan gradient kemiringan lereng (diadaptasi dari Goldmand et al.,1986) (lanjutan)

Kemiringann lereng, s

(%)

Nilai LS menurut panjang lereng (m)

3,0 6,1 9,1 12,2 15,2 18,3 21,3 24,4 27,4 30,5 10 0,43 0,16 0,75 0,87 0,97 1,06 1,15 1,22 1,30 1,37 12,5 0,61 0,86 1,05 1,22 1,36 1,49 1,61 1,72 1,82 1,92 15 1,14 0,81 1,40 1,62 1,81 1,98 2,14 2,29 2,43 2,56 20 1,82 1,29 2,23 2,58 2,88 3,16 3,41 3,65 3,87 4,08 22 2,13 1,51 2,61 3,02 3,37 3,69 3,99 4,27 4,53 4,77 25 2,63 1,86 3,23 3,73 4,16 4,56 4,93 5,27 5,59 5,89 30 3,56 2,51 4,36 5,03 5,62 6,16 6,65 7,11 7,54 7,95 35 4,57 3,23 5,60 6,46 7,23 7,92 8,55 9,14 9,70 10,22 40 5,66 4,00 6,93 8,00 8,95 9,80 10,59 11,32 12,0 12,65 45 6,80 4,81 8,33 9,61 10,75 11,77 12,72 13,60 14,42 15,20 50 7,97 5,64 9,76 11,27 12,60 13,81 14,91 15,94 16,91 17,82 55 9,16 6,48 11,22 12,96 14,48 15,87 17,14 18,32 19,43 20,48 57 9,64 6,82 11,80 13,63 15,24 16,69 18,03 19,28 20,45 21,55 60 10,35 7,32 12,68 14,64 16,37 17,93 19,37 20,71 21,96 23,15 66,7 11,93 8,44 14,61 16,88 18,87 20,67 22,32 23,87 25,31 26,68 70 12,70 8,98 15,55 17,96 20,08 21,99 23,75 25,39 26,93 28,39 75 13,83 9,78 16,94 19,56 21,87 23,95 25,87 27,66 29,34 30,92 80 14,93 10,55 18,28 21,11 23,60 25,85 27,93 29,85 31,66 33,38 85 15,98 11,30 19,58 22,61 25,27 27,69 29,90 31,97 33,91 35,74 90 17,00 12,02 20,82 24,04 26,88 29,44 31,80 34,00 36,06 38,01 95 17,97 12,71 22,01 25,41 28,41 31,12 33,62 35,94 38,12 40,18 100 18,89 13,36 23,14 26,72 29,87 32,72 35,34 37,78 40,08 42,24 (Sumber : Asdak, 2010)

25 Ket:

Jenis penutup lahan ubi jalar Jenis penutup lahan coklat

Jenis penutup lahan kopi

LS = [(65,41 x s2)/(s2 + 10.000)+(4,56 x s)/(s2 + 10.000)-2+ 0,07][l/72,5)m] ... (8) Dimana :

LS = Faktor topografi

S = Kemiringan lereng (%)

l = Panjang lereng (m) yang diukur dari tempat mulai terjadinya aliran air diatas permukaan tanah sampai tempat mulai terjadinya pengendapan disebabkan oleh berkurangnya kecuraman lereng atau dari tempat aliran air dipermukaan tanah masuk kebadan air atau saluran.

m = Angka tetapan, besarnya tergantung pada kemiringan lereng, kemiringan lereng dapat di lihat pada tabel 9

Tabel 9 nilai m

Kemiringan lereng (s) Nilai m S < 1%

1% < s < 3%

3% < s < 4,5%

s < 5%

0,2 0,3 0,4 0,5

(Sumber : Suripin, 2004)

26

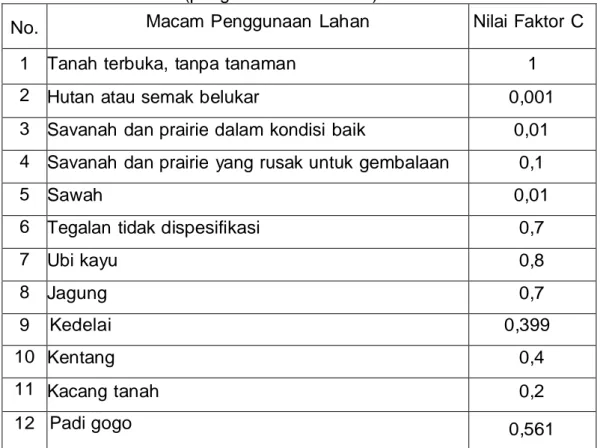

d). Faktor tanaman atau vegetasi penutup tanah (C)

Faktor Penutup Lahan (C) Faktor C merupakan faktor yang menunjukan keseluruhan pengaruh dari faktor vegetasi, seresah, kondisi permukaan tanah, dan pengelolaan lahan terhadap besarnya tanah yang hilang (erosi). Penentuan yang paling sulit adalah faktor C, karena banyaknya ragam cara bercocok tanam untuk suatu jenis tanaman tertentu dalam lokasi tertentu. Pola pertanaman dan jenis tanaman yang dibudidayakan sangat berpengaruh terhadap erosi dan aliran permukaan karena berpengaruh terhadap penutupan tanah dan produksi bahan organik yang berfungsi sebagai pemantap tanah. Berikut ini adalah tabel nilai C untuk beberapa jenis dan pengelolaan tanaman

Tabel 10 nilai faktor C (pengelolahan tanaman)

No. Macam Penggunaan Lahan Nilai Faktor C

1 Tanah terbuka, tanpa tanaman 1

2 Hutan atau semak belukar 0,001

3 Savanah dan prairie dalam kondisi baik 0,01 4 Savanah dan prairie yang rusak untuk gembalaan 0,1

5 Sawah 0,01

6 Tegalan tidak dispesifikasi 0,7

7 Ubi kayu 0,8

8 Jagung 0,7

9 Kedelai 0,399

10 Kentang 0,4

11 Kacang tanah 0,2

12 Padi gogo 0,561

27

Tabel 10. nilai faktor C (pengelolahan tanaman). (lanjutan)

No. Macam Penggunaan Lahan Nilai Faktor C

13 Tebu 0,2

14 Pisang 0,6

15 Akar wangi (sereh wangi) 0,4

16 Rumput bede (tahun pertama) 0,287

17 Rumput bede (tahun kedua) 0,002

18 Kopi dengan penutup tanah buruk 0,2

19 Talas 0,85

20 20

Kebun campuran - Kerapatan tinggi - Kerapatan sedang - Kerapatan rendah

0,1 0,2 0,5

21 Perladangan 0,4

22 Hutan alam - Seresah banyak - Serasah sedikit

0,001 0,005 23 Hutan produksi

-Tebang habis -Tebang pilih

0,5 0,2

24 Semak belukar, Padang rumput 0,3

(Sumber: Arsyad, 2000 : 25)

e). Faktor tindakan tanah (P)

Faktor Tindakan Khusus Konservasi Tanah (P) Faktor P adalah nisbah antara tanah tererosi rata-rata dari lahan yang mendapat perlakuan konservasi tertentu terhadap tanah tererosi rata-rata dari lahan yang

28

diolah tanpa tindakan konservasi, dengan catatan faktor- faktor penyebab erosi yang lain diasumsikan tidak berubah

Tabel 11 nilai faktor P

No Tindakan khusus konservasi tanah Nilai P 1

2

3

4

Tanpa tindakan pengendalian erosi Teras bangku

- Konstruksi baik - Konstruksi sedang - Konstruksi kurang baik - Terras tradisional Strip tanaman

- Rumput bahia - Rumput clotararia - Dengan kontur

Pengolahan tanah dan penanaman menurut garis kontur

- Kemiringan 0 – 8%

- Kemiringan 8 – 20%

- Kemiringan > 20%

1,00 0,04 0,15 0,35 0,40

{}

0,40 0,64 0,20

0,50 0,75 0,90

(Sumber Arsyad. S, 1989. Seto ak, 1991)

Tabel 12 Perkiraan nilai faktor CP berbagai jenis penggunaan lahan di jawa (Abdurachman dkk., 1984; Ambar dan syarifuddin 1979).

No Tindakan khusus konservasi tanah Nilai CP 1.

2.

3.

4.

Hutan :

a. Tak terganggu

b. Tanpa tumbuhan bawah, disertai seresah c. Tanpa tumbuhan bawah, tanpa seresah Semak :

a. Tak terganggu b. Sebagian berumput Kebun :

a. Kebun – talun b. Kebun pekarangan Perkebunan :

a. Penutupan tanah sempurna b. Penutupan tanah sebagian

0,01 0,05 0,50 0,01 0,10 0,02 0,20 0,01 0,07

29

Tabel 12 Perkiraan nilai faktor CP berbagai jenis penggunaan lahan di jawa (Abdurachman dkk., 1984; Ambar dan syarifuddin 1979).

(Lanjutan)

No Tindakan khusus konservasi tanah Nilai CP 5.

6.

7.

8

Perumputan :

a. Penutupan tanah sempurna

b. Penutupan tanah sebagian; di tumbuhi alang-alang

c. Alang-alang; pembakaran sekali setahun Serai wangi

Tanaman pertanian : a. Umbi-umbian b. Biji-bijian

c. Kacang-kacangan d. Campuran

e. Padi irigasi Perladangan :

a. 1 tahun tanam- 1 tahun bero b. 1 tahun tanam- 2 tahun bero Pertanian dengan konservasi:

a. Mulsa

b. Teras bangku Contour cropping

{}

0,01 0,02 0,06 0,65 0,51 0,51 0,36 0,43 0,02 0,28 0,19 0,14 0,04 0,14

(Sumber : Asdak 2010)

E. Erosi yang dapat ditoleransi (TSL)

Besarnya laju erosi yang masih dapat ditoleransi dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus berikut ini

TSL = 𝐃𝐄𝐱𝐟𝐝

𝐓 + BD ... (9) Dimana :

TSL = laju erosi yang masih dapat ditoleransi (mm/th) DE = kedalaman akar efektif (mm)

Fd = faktor kedalaman

30

T = umur guna sumberdaya tanah (tahun) BD = berat jenis (gr/cm2)

Tabel 13. Faktor kedalaman beberapa Sub-order tanah

NO USDA Faktor Kedalaman Tanah

1 Tropepts 0.1

2 Udolls 0.1

3 Ustolls 0.1

4 Humox 0.1

5 Arents 0.1

6 Fluvents 0.1

7 Orthents 0.1

8 Psamments 0.1

9 Andepts 0.1

10 Hummods 0.1

11 Humults 0.1

12 Uderts 0.1

13 Ustearts 0.1

14 Aqualfs 0.9

15 Udalfs 0.9

16 Ustalfs 0.9

17 Aquents 0.9

(Sumber : Hummer, 1981 dalam Irwan Sukri Banuwa 2013)

F. Tingkat Bahaya Erosi

Tingkat bahaya erosi adalah perkiraan kehilangan tanah maksimum dibandingkan dengan tebal solum tanahnya pada setiap unit lahan bila teknik pengelolaan tanaman dan konservasi tanah tidak mengalami perubahan. Jumlah maksimum tanah hilang ini agar produktivitas lahan tetap lestari, pada dasarnya harus lebih kecil atau sama dengan jumlah tanah yang terbentuk melalui proses pembentukan tanah. Akan tetapi untuk daerah-daerah yang digunakan untuk usaha pertanian, terutama

31

daerah berlereng, jumlah tanah hilang selalu lebih besar dari tanah yang terbentuk. Karena itu untuk menentukan besarnya erosi yang diperbolehkan kemudian dikembangkan batasan-batasan seperti jangka waktu kelestarian tanah (resource life, kedalaman minimum tanah yang diperbolehkan, dan sebagainya (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007).

Tingkat erosi pada dasarnya dapat ditentukan dari perhitungan nisbah antara laju erosi tanah potensial (A) dengan laju erosi yang masih dapat ditoleransikan (TSL) atau secara persamaan matematis dapat ditulis sebagai berikut (Hammer, 1981):

TBE = 𝐄𝐚 𝐭𝐨𝐧/𝐡𝐚/𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧

𝐓𝐒𝐋 𝐭𝐨𝐧/𝐡𝐚/𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 ... (10) Dimana:

Ea = laju erosi potensial TSL = toleransi erosi

Prakiraan besarnya laju erosi potensial dapat dihitung dengan menggunakan persamaan MUSLE, sedangkan besarnya laju erosi yang masih dapat ditoleransi dapat diprakirakan dengan menggunakan rumus empiris.

Untuk menentukan tingkat bahaya erosi, Departemen Kehutanan (1986) menggunakan pendekatan tebal solum tanah yang telah ada dan besarnya erosi sebagai dasar. Makin dangkal solum tanahnya, berarti makin sedikit tanah yang tererosi, sehingga tingkat bahaya erosinya cukup besar meskipun tanah yang hilang belum terlalu besar. Pada Tabel 2.4

32

disajikan penilaian tingkat bahaya erosi berdasar atas tebal solum tanah dan besarnya bahaya erosi.

Tabel 14. Kriteria tingkat bahaya erosi (TBE) Nilai Kriteria / rating TBE

< 1.0 1.10 – 4.0 4.01 – 10.0

>10.01

Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

(Sumber : Irwan Sukri Banuwa, 2013)

G. Daerah aliran sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air (catchment area atau DTA) yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam (air, tanah, dan vegetasi) dan sumberdaya manusia sebagai pemanfaat sumberdaya Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah yang berfungsi menangkap air dalam bentuk apapun seperti hujan, salju atu embun dan dialirkan melalui tubuh air berupa sungai atau danau. Daerah Aliran Sungai (DAS) digambarkan oleh pengangkatan berupa punggung bukit yang lebih tinggi dan terpisah dari wilayah lain di sekitar DAS lainnya. (DeBarry, 2004)

33

Gambar 2. Daerah aliran sungai (DAS)

Suripin (2002) mengemukakan bahwa sebagai suatu ekosistem, maka setiap ada masukan (input) ke dalamnya, proses yang terjadi dan berlangsung di dalamnya dapat dievaluasi berdasarkan keluaran (output) dari ekosistem tersebut. Ekosistem DAS merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap DAS itu sendiri.

Ekosistem DAS hulu mempunyai fungsi perlindungan terhadap bagian DAS lainnya, antara lain dari segi fungsi tata air. Oleh karena itu, perencanaan DAS hulu seringkali menjadi fokus perencanaan mengingat bahwa dalam suatu DAS, daerah hulu dan hilir mempunyai keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi (Asdak, 2002).

Suripin (2002) menyatakan bahwa suatu DAS memiliki fungsi gabungan yang dilakukan oleh seluruh faktor yang ada pada DAS tersebut yaitu vegetasi, bentuk wilayah (topografi), tanah, dan manusia. Apabila

34

salah satu dari faktor-faktor tersebut di atas mengalami perubahan maka akan berpengaruh pula terhadap ekosistem DAS tersebut. Gangguan terhadap suatu ekosisten daerah aliran sungai bisa bermacam-macam terutama berasal dari penghuni suatu DAS yaitu manusia. Apabila fungsi dari suatu DAS terganggu, maka sistem hidrologisnya juga akan terganggu, penangkapan curah hujan, resapan dan penyimpanan airnya menjadi sangat berkurang, atau sistem penyalurannya menjadi sangat boros. Kejadian tersebut akan menyebabkan melimpahnya air pada musim hujan dan kurangnya air pada musim kemarau. Hal ini, membuat fluktuasi debit sungai antara musim kemarau dan musim hujan berbeda tajam.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada suatu daerah aliran sungai maka dibutuhkan suatu manajemen pengelolaan yang baik.

Asdak (2007) mengemukakan bahwa pengelolaan daerah aliran sungai adalah suatu proses formulasi dan implementasi kegiatan atau program yang bersifat manipulasi sumberdaya alam dan manusia yang terdapat di daerah aliran sungai untuk memperoleh manfaat produksi dan jasa tanpa menyebabkan kerusakan sumberdaya air dan tanah.

35

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Sub DAS Saddang Hulu yang merupakan bagian dari DAS Saddang yang secara administratif berada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini di lakukan pada bulan Desember 2013. Luas DAS Saddang Hulu berkisar 201.831 km2. Panjang anak sungai pada Sub DAS Saddang Hulu 2425.17 km, dan sungai utama 273.510 km.

Gambar 3. Peta lokasi sub Das Saddang Hulu

36 B. Peralatan Penelitian

Peralatan digunakan untuk survey/penelitian lapangan diantaranya;

GPS, kompas, ring, meteran, camera, alat tulis dan kantong plastik untuk sampel tanah.

C. Motode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei atau observasi lapangan.

Dan penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu; tahapan pertama persiapan, kedua pengumpulan data, ketiga pengolahan data serta analisis tingkat bahaya erosi (TBE), dengan uraian tahapan adalah :

a) Persiapan

Persiapan dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data pendahuluan seperti peta tanah, peta DAS Saddang danPeta topografi yang menggambarkan kelerengan sub DAS. Kemudian dipersiapkan alat- alat yang akan dipergunakan pada pengamatan lapangan. Peta dasar yang digunakan adalah peta rupa bumi skala 1 : 400.000 yang dikeluarkan Bakosurtanal (2010), dan peta tataguna lahan dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Departemen Kehutanan setempat, peta kemiringan lereng/topografi oleh bakosurtanal dalam peta hasil SPT dijadikan sebagai pedoman dalam pengamatan lapangan.

37 b) Pengamatan Lapangan

Survey/ penelitian lapangan di lakukan pada bulan Desember 2013.

Pengamatan lapangan di lakukan pada 3 lokasi yang berbeda jenis penutup lahannya dengan kemiringan lereng yang berbeda pula. Tahap awal kami melakukan pengecekan bentuk wilayah seperti topografi, keragaman vegetasi serta tindakan konservasi. Dan menentukan wilayah dengan menggunakan GPS serta mengambil smapel tanah dengan menggunakan ring dan beberapa tanah yang dimasukkan kedalam kantong plastik dengan kedalaman 20 – 30 cm.

c) Pengelolaan data

Data curah hujan yang diperoleh dari sub DAS Saddang Hulu akan dihitung untuk mendapatkan data debit (Q) di sub DAS Saddang Hulu.

Faktor erodibiltas tanah (K) diperoleh dari sampel tanah hasil uji lab dan dengan menggunakan beberapa tabel diantaranya tabel 4 - 7. Faktor LS diperoleh dari hasil pengukuran panjang dan kemiringan lereng baik secara langsung maupun bantuan peta SPT dengan menggunakan metode MUSLE dan menggunakan tabel 12. untuk nilai faktor CP berdasarkan tindakan konservasi tanah di lapangan.

d) Prediksi Tingkat Bahaya Erosi

Prediksi tingkat bahaya erosi untuk sub DAS Saddang Hulu dilakukan dengan menggunakan rumus TBE yang ada pada persamaan (1), dimana besarnya laju erosi potensial (Ea) dapat dihitung

38

menggunakan persamaan MUSLE, laju erosi yang masih dapat ditoleransi (TSL) dapat dihitung menggunakan persamaan (9), untuk menghitung tingkat bahaya erosi (TBE) digunakan persamaan (10).

39 D. Bagan alur penelitian

E. Bagan alur penelitian F.

Gambar 4 : Bagan alur penelitian Data sekunder

- Peta topografi - Peta lereng

- Peta penggunaan lahan - Peta sub das saddang hulu - Curah hujan

Penentuan lokasi pengambilan sampel

Pengambilan data

Perhitungan laju erosi potensial MUSLE

Perhitungan tingkat bahaya erosi (TBE)

Selesai

Data primer - Sampel tanah - Kemiringan lereng

Perhitungan erosi yang dapat ditoleransi (TSL)

Mulai

40

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi lokasi penelitian

Pada lokasi 1 penggunaan lahan kopi yang berada pada titik koordinat S : 30 4’ 37.5” dan E : 1190 50’ 55.2” memiliki kemiringan lereng 350 yang termasuk terjal dengan kondisi tekstur tanahnya liat.

Pada lokasi 2 yang berada pada titik koordinat S: 30 6’ 52.4” dan E:

1190 51’ 27.8” dengan kemirngan lereng 20 yang termasuk daerah landai dan memiliki kondisi tekstur tanahnya liat.

Pada lokasi 3 yang berada pada titik koordinat S: 30 7’ 15.9” dan E:

1190 51’ 32.7” dengan kemirngan lereng 250 yang termasuk daerah landai dan memiliki kondisi tekstur tanahnya liat.

B. Perhitungan laju erosi potensial (Ea) pada Sub DAS Saddang Hulu Perhitungan laju erosi dilakukan dengan menggunakan metode MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation). Yang di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu erosivitas (Rm), nilai erodibilitas (K), nilai panjang dan kemiringan lereng (LS) dan faktor tindakan khusus konservasi tanah (CP). Sehingga laju Erosi (Ea) dengan metode MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation) dapat di hitung dengan mengguanakan persamaan 1 :

41 a). nilai faktor erosivitas (Rm)

Untuk lokasi 1 daerah makale untuk jenis penggunaan lahan kopi Rm = 11.8 (Vq x Qp)0.56

Untuk menghitung volume limpasan ( Vq) adalah : Vq = R x EXP(-Rc / Ro )

= 248.34 x EXP(-7.56 / 16.88)

= 158.7 mm

Menghitung kapasitas penyimpangan lengas tanah (Rc) adalah:

Diketahui:

MS = 0.45 (tektstur tanah liat)

BD = 0.028 m RD = 60 cm = 0.6 m Et/Eo = 1

Rc = 1000 x MS x BD x RD x (Et/Eo)0.5

=1000 x 0.45 x 0.028 x 0.6 x (1)0.5

= 7.56

Menghitung jumlah hari hujan (Ro) adalah:

Diketahui:

R = 248.34 mm (tabel 18)

Rn = 14.71 hari (tabel 18) Ro = R / Rn= 248.34 / 14.71 = 16.88

Mengitung debit aliran puncak:

Diketahui :

42

C = 0.16 + 0.16 + 0.11 = 0.43 (tabel 2)

F = 201.831km2 (luas Sub DAS)

CHmax = 160 mm/jam (hujan max sta. tandung Nanggala) L = 273.51 km (panjang sungai utama)

Qp = 0.278 x C x I x F

= 0.278 x 0.43 x 2.78 x 201.831

= 67.072 m3/dtk

Menghitung intensitas curah hujan : I = 𝑅

24 x

(

24𝑡𝑐)

2/3= 160

24 x

(

88.09124)

2/3= 2.78 mm/jam ΔH dihitung dengan :

ΔH = 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 ℎ 𝐿

ΔH = 2,550.0−775.0

273.51 = 6.3

Waktu konsetrasi dihitungan dengan : Tc = {0.869 x L3}0.385 / ΔH

Tc = {0.869 x (273.51)3}0.385 / 6.3 = 88.091 jam

Maka nilai erosivitas untuk penggunaan lahan kopi

43 Rm = 11.8 (Vq x Qp)0.56

= 11.8 (158.69 x 67.072) 0.56

= 2,123.5 mm b). Faktor erodibilitas (K)

Untuk nilai erodibilitas tanah (K) di butuhkan kandungan bahan organik dan persentase pasir, debu dan liat serta seberapa besar kemampuan tanah dapat meloloskan air maka dilakukan pengujian lab dari sampel tanah yang telah diambil dilapangan, untuk jenis tanah pada lokasi 1 memiliki penggunaan lahan kopi. Diperoleh data-data sebagai berikut :

Diketahui : M = 46.75 O = 0.0363

S = granuler halus (1 – 2 mm) = 2 (tabel 5) P = nilai permeabilitas 1.6 maka kode permeabilitasnya 2 (tabel 6) K = { 2.713 x 10-4 (12 – OM) M1,14 + 3.25 (S – 2) + 2.5 x(P−3)

100

K = 0.000271 (12 – 0.0363 x 46.75)46.751,14 + 3.25 (2 – 2) + 2,5 x (1.6 – 3)/100

K = 0.22 (cara analitis )

K = 0.24 (cara grafik)

Nilai K = 0.22+0.24

2 = 0.23

44

Jadi nilai erodibilitas tanah (K) pada lokasi 1 untuk penggunaan lahan kopi adalah 0.23

c). Faktor panjang dan kemiringan lereng (LS)

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan maka nilai panjang dan kemiringan lereng dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

S = 9.72 % L = 2500 m m = 0.5

LS = [(65.41 x s2)/(s2 + 10000)+(4.56 x s)/(s2 + 10000)-2+ 0.07][l/72.5)m]

LS = [(65.41 x 9.722)/(9.722 + 10000)+(4.56 x 9.72)/(9.722 + 10000)-2+ 0.07][2500/72.5)0.5]

LS = 18.73 m

Jadi nilai LS setelah dilakukan interpolasi berdasarkan kemiringan lereng dan panjang lereng adalah 1.017 m

d). Faktor tanaman dan vegatasi penutup lahan (CP)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan di peroleh nilai (CP) = 0.02 (tabel 12) yang termasuk tindakan khusus konservasi tanah kebun-talununtuk penggunaan lahan kopi.

e).Laju erosi potensial (Ea)

Untuk menghitung nilai laju erosi potensial jenis penggunaan lahan kopi.

45 Diketahui:

Rm = 2123.5 mm K = 0.23

LS = 1.02 m CP = 0.02 Ea = Rm x K x LS x CP

Ea = 2123.5 x 0.23 x 1.02 x 0.02 Ea = 9.96 ton/ha/thn

Untuk kehilangan tanah per cm/thn 1 ha = Ea x BD x 20 cm x 100 x 100

= 9.96 x 0.0000028 x 20 x 100 x 100

= 5.57 cm/thn

Untuk perhitungan laju erosi potensial penggunaan lahan ubi jalar dan coklat dapat di lihat pada tabel 15 berikiut ini:

Tabel 15. Laju erosi petensial pada Sub DAS Saddang Hulu Kab. Tana Toraja pada penggunaan lahan kopi, ubi jalar, coklat

Lokasi

Jenis penggu

naan lahan

Rm (m m)*

)

K

**)

LS (m)

**

*)

CP ****)

Ea (ton/h a/thn)

Kehilan ga

n ta na h (cm/thn)

1 Kopi 2123.5 0.23 1.017 0.02 9.96 5.57

2 Ubi jalar 1815.27 0.16 0.06 0.51 12.86 7.2

3 Coklat 1148.64 0.19 0.384 0.02 3.26 1.82

Sumber : hasil perhitungan

Ket : *) dihitung dengan persamaan 2 ***) dihitung dengan persamaan 8 **) dihitung dengan persamaan 7 ****) diambil dari tabel 11 & 12