BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Korosi

2.1.1. Energi Dan Hukum yang Mendasarinya

Korosi adalah gejala yang timbul secara alami: pengaruhnya dialami oleh hampir semua zat dan diatur oleh perubahan-perubahan energi. Pengkajian tentang perubahan energi disebut termodinamika, suatu bidang yang kaya sekali dengan definisi, besaran-besaran variabel (juga disebut parameter) dan persamaan-persamaan. Sistem didefinisikan sebagai suatu massa tertentu zat yang kita minati. Di sekeliling sistem itu kita membayangkan suatu dinding pembatas khayal yang memisahkannya dari lingkungan sekitar.

Hukum: Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan.

Kaidah: Semua perubahan spontan terjadi disertai pelepasan energi bebas dari sistem ke lingkungan sekitar pada temperatur dan tekanan spontan.

Pernyataan pertama adalah Hukum Pertama Termodinamika yang penting sekali dalam pengkajian perubahan-perubahan yang terjadi ketika logam mengalami korosi. Pernyataan kedua adalah salah satu bentuk Hukum Kedua Termodinamika. Ketika korosi berlangsung secara alami proses yang terjadi bersifat spontan sehingga karena itu disertai pelepasan energi bebas. Hukum termodinamika mengungkapkan kepada kita tentang kuatnya kecenderungan keadaan energi tinggi untuk berubah ke keadaan energi rendah. Kecenderungan inilah yang membuat logam-logam bergabung kembali dengan unsur-unsur yang ada di lingkungan, yang akhirnya membentuk gejala yang disebut korosi. Karena itu definisi yang baik untuk korosi. Korosi adalah penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya.

Sebuah konsep penting yang membantu menjelaskan laju reaksi korosi adalah Teori Keadaan Peralihan (Transition State Theory). Perhatikan persamaan berikut:

A + B C + D (2.1)

Dimana dua zat A dan B, yang dikenal sebagai reaktan, saling berinteraksi sedemikian rupa untuk membentuk dua zat baru, C dan D, yang disebut hasil reaksi. Agar dapat menghasilkan zat – zat baru, A dan B bukan hanya harus saling sentuh melainkan juga harus berpadu secara fisik guna membentuk suatu zat antara AB. AB disebut keadaan peralihan, dan reorganisasi keadaan peralihan inilah yang kemudian langsung menghasilkan C + D.

Dalam bentuk paling sederhana, laju reaksi korosi dapat diekspresikan demikian:

Laju = tetapan laju x[reaktan – reaktan] (2.2)

Besaran dalam kurung persegi menunjukkan ukuran banyaknya zat. Tetapan laju dapat dinyatakan dalam hubungan dengan ukuran penghalang energi bebas(Δ𝐺𝐺+):

Tetapan laju = C eksp (-ΔG+/RT) (2.3)

Dengan C dan R adalah tetapan-tetapan, dan T adalah temperatur mutlak. Persamaan tersebut merupakan bentuk modifikasi dari sebuah persamaan penting yang disebut Persamaan Arhenius (Trethewey, 1991).

2.1.2. Pengertian Korosi

Korosi adalah penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Penurunan mutu logam tidak hanya melibatkan reaksi kimia namun juga reaksi elektrokimia, yaitu antara bahan-bahan bersangkutan terjadi perpindahan elektron. Karena elektron adalah sesuatu yang bermuatan negatif, maka pengangkutannya menimbulkan arus listrik. Dalam banyak hal korosi menyebabkan penurunan daya guna suatu komponen atau peralatan yang dibuat dari logam seperti peralatan pabrik, peralatan kimia, pembuatan jembatan dan sebagainya. Peristiwa korosi tidak akan terjadi dengan sendirinya melainkan ada factor-faktor tertentu yang menyebabkan timbulnya peristiwa korosi. Faktor tersebut dapat menimbulkan terjadinya peristiwa korosi apabila komponen-komponen tersebut terjadi hubungan satu sama lain yang menimbulkan terjadinya

aliran elektron. Korosi juga dapat mengakibatkan suatu material mengalami suatu reaksi oksidasi yang jika dibiarkan terus menerus akan menyebabkan material terdegradasi. Degradasi tersebut menyebabkan logam menipis, berlubang, terjadi perambatan reaktan, sifat mekanik berubah sehingga terjadi kegagalan tiba – tiba pada struktur, sifat fisik dan penampilan logam berubah (Fachri, 2011).

Kinetika korosi dapat memprediksi bagaimana suatu korosi berjalan dalam waktu dan jarak. Berbeda dari termodinamika, kinetika korosi digunakan untuk mengetahui laju atau kecepatan korosi itu terjadi. Laju korosi ditentukan dengan menggunakan arus untuk menghasilkan suatu kurva polarisasi (tingkat perubahan potensial sebagai fungsi dari besarnya arus yang digunakan) untuk permukaanyang laju korosinya sedang ditentukan. Ketika potensial pada permukaan logam terpolarisasi menggunakan arus pada arah positif, bisa dikatakan sebagai terpolarisasi secara anodik. Bila menggunakan arus pada arah negatif disebut terpolarisasi secara katodik. Tingkat polarisasi adalah ukuran bagaimana laju dari reaksi pada anoda dan katoda dihambat oleh bermacam lingkungan (konsentrasi dari ion logam, oksigen terlarut) dan/atau faktor proses permukaan (adsorbsi, pembentukan lapisan, kemudahan dalam melepaskan elektron). Variasi dari potensial sebagai fungsi dari arus (kurva polarisasi memungkinkan untuk mengetahui pengaruh dari proses konsentrasi dan aktivasi pada tingkat dimana reaksi anoda maupun katoda dapat memberi ataupun menerima elektron. Karenanya, pengukuran polarisasi dapat menentukan laju reaksi yang terlibat dalam proses korosi (Trethewey, 1991).

Proses korosi berkembang dengan cepat setelah mengalami gangguan dari luar dan bersamaan dengan beberapa reaksi yang merubah komposisi dan sifat dari permukaan logam dan lingkungan sekitarnya, contohnya pembentukan oksida logam, difusi dari kation logam terhadap matriks, berubahnya pH, dan berubahnya potensial elektrokimia (Rani, et al, 2012).

2.2. Jenis Korosi

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai korosi, dibawah ini dijelaskan mengenai beberapa jenis korosi, yaitu:

1. Korosi Merata (uniform corrosion), yaitu korosi yang terjadi pada seluruh permukaan logam atau paduan yang bersentuhan elektrolit pada intensitas sama. sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1 Korosi Merata (Wisdatika, 2009)

2. Korosi Galvanik (galvanic corrosion), yaitu korosi terjadi bila dua logam yang berbeda berada dalam satu elektrolit, dalam keadaan ini logam yang kurang mulia (anodic) akan terkorosi, bahkan lebih hebat bila paduan tersebut tidak bersenyawa dengan logam lain.

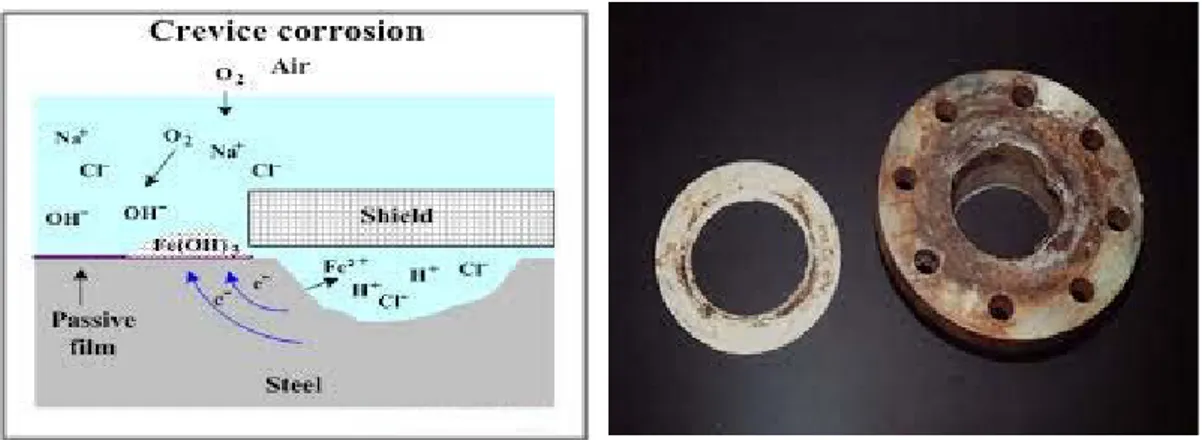

3. Korosi Celah (crevice corrosion), yaitu korosi lokal yang biasanya terjadi pada sela – sela sambungan logam yang sejenis atau pada retakan di permukaan logam. Hal ini disebabkan perbedaan konsentrasi ion logam atau konsentrasi oksigen antara celah dan lingkungannya dapat ditunjukkan pada Gambar 2.2 seperti berikut

4. Korosi Sumuran (pitting corrosion). Korosi ini terjadi akibat adanya sistem anoda pada logam, dimana daerah tersebut terdapat konsentrasi ion Cl. Korosi jenis ini sangat berbahaya karena pada bagian permukaan hanya lubang kecil, sedangkan pada bagian dalamnya terjadi proses korosi membentuk “sumur” yang tidak tampak.

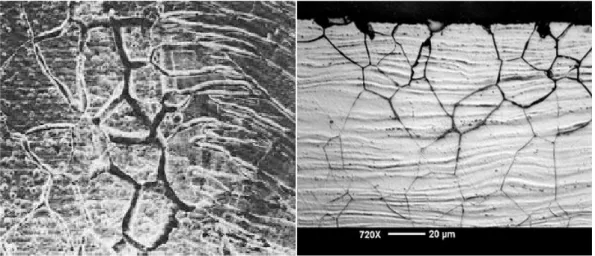

5. Korosi batas butir (intergranular corrosion), yaitu korosi yang terjadi pada batas butir, dimana batas butir sering kali merupakan tempat mengumpulnya impurity atau suatu presipitat dan lebih tegang. Jika suatu logam terkorosi secara merata akan terlihat jelas lebih reaktif dibandingkan pada butir material tersebut. Pada beberapa kondisi, pertemuan butir sangat reaktif dan menyababkan terjadinya korosi pada butir lebih cepat dibandingkan dengan korosi pada butir. Intergranular

corrosion akan mengurangi atau menghilangkan kekuatan dari material dapat

dilihat pada Gambar 2.3 seperti berikut :

Gambar 2.3 Korosi Batas Butir (Green, 1997)

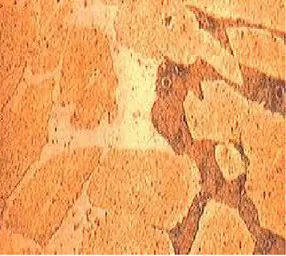

6. Selective leaching corrosion yaitu larutnya salah satu komponen dari suatu paduan, dan ini mengakibatkan paduan yang tersisa akan menjadi berpori sehingga ketahanan korosinya akan berkurang, seperti di ilustrasikan pada Gambar 2.4

Gambar 2.4Selective Leaching Corrosion (Green, 1997)

7. Korosi Erosi, yaitu korosi yang terjadi akibat pergerakan relatif antara fluida korosif dengan permuakaan logam. Pada umumnya, pergerakan yang terjadi cukup cepat, sehingga terjadi efek keausan mekanis atau abrasi. Pergerakan yang cepat dari fluida korosif mengkorosi secara fisik dan menghilangkan lapisan pasif. Pasir dan padatan lumpur mempercepat korosi erosi.

8. Korosi Tegangan (stress corrosion), yaitu korosi yang terjadi sebagai akibat bekerjanya tegangan pada suatu benda yang berada pada media korosif (Fachri,2011). Korosi tegangan dapat di lihat pada Gambar 2.5 berikut:

2.3. Prinsip Dasar Pengendalian Korosi

Korosi telah didefinisikan sebagai penurunan mutu logam oleh reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Pada kebanyakan situasi praktis serangan ini tidak dapat dicegah, kita hanya dapat berupaya mengendalikannya sehingga struktur atau komponen mempunyai masa pakai yang lebih panjang. Adapun pengendalian korosi bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang paling penting adalah:

a. Modifikasi rancangan b. Modifikasi lingkungan c. Pemberian lapisan pelindung d. Pemilihan bahan

e. Proteksi katodik dan anodik

2.3.1. Pengendalian Korosi melalui Perancangan

Komponen-komponen akan menghadapi berbagai macam lingkungan baik selama tahapan-tahapan pembuatan, pemindahan dan penyimpanan, maupun ketika kelak harus menjalankan tugas sehari-hari. Laju korosi atau perusakan lapisan pelindung yang diberikan kepada logam akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan faktor diantaranya kelembaban relatif, temperatur, pH, konsentrasi oksigen, bahan pengotor padat atau terlarut, konsentrasi, dan kecepatan elektrolit. Variasi-variasi kondisi lingkungan ini sedapat mungkin harus sudah diidentifikasi sejak tahapan perancangan (Trethewey, 1991).

2.3.2. Pengendalian Korosi Melalui Pengubahan Lingkungan

Menurut Haryono, (2010), terdapat beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses korosi antara lain, yaitu:

1. Suhu

Kenaikan suhu akan menyebabkan bertambahnya kecepatan reaksi korosi. Hal ini terjadi karena semakin tingginya energi kinetik dari partikel-partikel yang bereaksi sehingga melampaui besarnya harga energi aktivasi dan akibatnya laju korosi juga akan semakin cepat, begitu juga sebaliknya.

2. Kecepatan alir fluida atau kecepatan pengadukan

Laju korosi cenderung bertambah jika laju atau kecepatan aliran fluida bertambah besar. Hal ini karena kontak antara zat perekasi dan logam akan makin banyak yang lepas sehingga logam akan mengalami kerapuhan (korosi).

3. Konsentrasi bahan korosif

Hal ini berhubungan dengan pH atau keasaman dan kebasaan suatu larutan. Larutan yang bersifat asam sangat korosif terhadap logam dimana logam yang berada di dalam media larutan asam akan lebih cepat terkorosi karena merupakan reaksi anoda. Sedangkan larutan yang bersifat basa dapat menyebabkan korosi pada katodanya karena reaksi katoda selalu serentak dengan reaksi anoda.

4. Oksigen

Adanya oksigen yang terdapat di dalam udara dapat bersentuhan dengan permukaan logam yang lembab. Sehingga kemungkinan menjadi korosi lebih besar. Di dalam air (lingkungan terbuka), adanya oksigen menyebabkan korosi cepat terjadi.

5. Waktu kontak

Aksi inhibitor diharapkan dapat membuat ketahanan logam terhadap korosi lebih besar. Dengan adanya penambahan inhibitor ke dalam larutan, maka akan menyebabkan laju reaksi menjadi lebih rendah, sehingga waktu kerja inhibitor untuk melindungi logam dari korosi akan hilang atau habis pada waktu tertentu. Hal itu dikarenakan semakin lama waktunya maka inhibitor akan semakin habis terserang oleh larutan. Baik proses korosi di udara maupun proses korosi basah dapat dikendalikan menggunakan bahan kimia khusus yang disebut inhibitor. Apabila bahan ini ditambahkan ke dalam lingkungan, laju serangan korosi akan berkurang (Trethewey, 1991). Korosi dapat dikurangi dengan berbagai macam cara, dan cara yang paling mudah dan paling murah adalah dengan menambahkan inhibitor ke dalam media. Inhibitor berasal dari kata inhibisi: menghambat, jadi inhibitor ditambahkan untuk menghambat reaksi antarmuka antara material dengan lingkungan. Inhibitor terdiri dari dua jenis yaitu inhibitor organik dan anorganik. Inhibitor dapat dianggap sebagai katalisator yang memperlambat (retarding

Rani,et al (2012) menyebutkan bahwa inhibitor akan mereduksi kecepatan korosi dengan cara:

1. Adsorpsi ion/molekul inhibitor ke permukaan logam

2. Meningkatkan atau menurunkan reaksi anoda dan atau katoda 3. Menurunkan kecepatan difusi reaktan ke permukaan logam 4. Menurunkan hambatan listrik dari permukaan logam

5. Inhibitor mudah membentuk lapisan in situ pada permukaan logam

Inhibitor organik umumnya bersifat heteroatom. Atom O, N, dan S ditemukan dalam kepadatan tinggi dan atom-atom tersebut bertindak sebagai inhibitor korosi. Atom O, N, dan S merupakan pusat aktif untuk proses adsorpsi pada permukaan logam. Efisiensi inhibisi dari logam ini adalah O<N<S<P. Penggunaan senyawa organik yang mengandung oksigen, sulfur, dan khususnya nitrogen sangat baik untuk mereduksi serangan korosi pada baja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja inhibitor adalah panjang rantai, berat molekul, ikatan (aromatis atau konjugasi), kemungkinan ikat silang, serta kelarutannya dalam lingkungan yang digunakan. Inhibitor bahan alam (green inhibitor) bersifat

biodegradable (mudah terurai) dan tidak mengandung logam berat atau senyawa

racun lainnya. Beberapa penelitian telah melaporkan keberhasilan penggunaan senyawa bahan alam untuk menghambat korosi dari logam dalam lingkungan asam dan basa. Green inhibitor yang cocok untuk baja karbon adalah inhibitor yang mengandung asam amino alami seperti alanin, glisin dan leusin (Rani,et al, 2012).

Inhibitor organik bekerja dengan membentuk senyawa kompleks yang mengendap pada permukaan logam sebagai lapisan pelindung yang bersifat hidrofobik yang dapat menghambat reaksi logam dengan lingkungannya. Hal ini bergantung dari reaksi pada permukaan logam dan potensial logam tersebut. Penggunaan dengan konsentrasi yang tepat dapat mengoptimalkan perlindungan pada seluruh logam. Inhibitor organik akan teradsorbsi pada permukaan tergantung dari muatan inhibitor dan muatan logam untuk membentuk ikatan dari senyawa kompleks tersebut sebagi contoh kation inhibitor seperti amin atau anion inhibitor seperti sulfonat akan teradsorbsi tergantung muatan logam tersebut apakah negatif atau positif. Efektifitas dari inhibitor organik dipengaruhi oleh komposisi kimia, struktur molekul, dan gugus fungsi, ukuran dan berat molekul, serta afinitas inhibitor terhadap logamnya.

Mekanisme proteksi ekstrak bahan alam terhadap besi/baja dari serangan korosi diperkirakan hampir sama dengan mekanisme proteksi oleh inhibitor organik. Reaksi yang terjadi antara logam Fe2+ degan medium korosif yang mengandung ion-ion klorida seperti NaCl, MgCl2, KCl akan bereaksi dengan Fe

dan diperkirakan menghasilkan FeCl2. Jika ion klorida yang bereaksi semakin

besar, maka FeCl2 yang terbentuk juga akan semakin besar, seperti tertulis dalam

reaksi berikut:

NaCl Na+ + Cl- (2.4)

MgCl2 Mg2+ + 2Cl- (2.5)

KCl K+ + Cl- (2.6)

Ion klorida pada reaksi diatas akan menyerang logam besi (Fe) sehingga besi akan terkorosi menjadi:

2Cl- + Fe2+ FeCl2 (2.7)

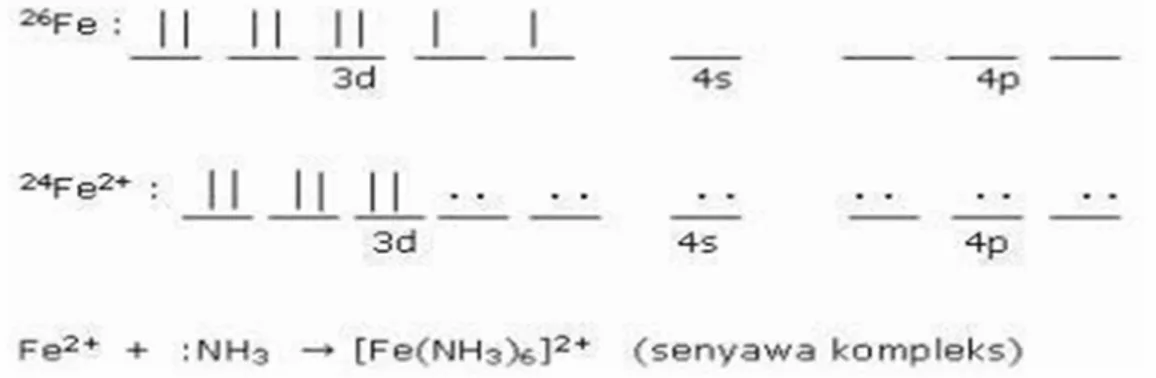

Dan reaksi antara Fe2+ dengan inhibitor ekstrak bahan alam menghasilkan senyawa kompleks. Inhibitor ekstrak bahan alam yang mengandung nitrogen mendonorkan sepasang elektronnya pada permukaan logam mild steel ketika ion Fe2+ terdifusi ke dalam larutan elektrolit, reaksinya adalah:

Fe Fe2+ + 2e- (melepaskan elektron) (2.8)

Fe2+ + 2e- Fe (menerima elektron) (2.9) Mekanisme inhibisi ekstrak bahan alam ditunjukkan pada gambar 2.6 :

Gambar 2.6 Mekanisme Inhibisi Ekstrak Bahan Alam (Ilim, 2008)

Produk yang terbentuk diatas mempunyai kestabilan yang tinggi dibanding dengan Fe saja, sehingga sampel besi/baja yang diberikan inhibitor ekstrak bahan alam akan lebih tahan (terproteksi) terhadap korosi (Haryono, 2010).

Inhibitor akan membentuk lapisan pelindung in situ karena reaksi antara larutan dengan permukaan logam. Proses penginhibisiannya disebabkan adanya adsorpsi molekul pada permukaan logam. Inhibitor teradsorpsi pada permukaan logam membentuk lapisan pasif yang hidrofobik yang melindungi logam terhadap korosi lebih lanjut. Adsorpsi inhibitor ke permukaan logam disebabkan oleh gaya tarik elektrostatik antara muatan ion dengan muatan listrik antarmuka logam. Secara keseluruhan, senyawa inhibitor adalah netral. Tetapi, gugus nitrogen pada senyawa tersebut memiliki pasangan elektron bebas yang menyebabkan inhibitor cenderung bermuatan negatif sehingga inhibitor akan tertarik ke permukaan logam dan membentuk lapisan (Purwanto, 2013).

2.3.3. Pengendalian Korosi dengan Lapisan Pelindung

Salah satu cara pengendalian korosi dengan cara memberi lapisan perlindungan (coating protection). Pelapisan biasanya dimaksudkan untuk memberikan suatu lapisan padat dan merata sebagai bahan isolator atau penghambat aliran listrik diseluruh permukaan logam yang dilindungi, fungsi dari lapisan tersebut adalah untuk mencegah logam dari kontak langsung dengan elektrolit dan lingkungan sehingga reaksi logam dan lingkungan terhambat (Fachri, 2011).

Lapisan penghalang yang dikenakan ke permukaan logam dimaksudkan baik untuk memisahkan lingkungan dari logam, maupun untuk mengendalikan lingkungan mikro pada permukaan logam. Banyak cara pelapisan yang digunakan untuk maksud ini termasuk cat, selaput organik, vernis, lapisan logam, dan enamel. Sejauh ini yang paling umum adalah cat (Trethewey, 1991).

2.3.4. Pengendalian Korosi dengan Pemilihan Bahan

Banyak faktor yang dapat membatasi pemakaian bahan pilihan kita. Di luarindustri minyak dan kimia, kebanyakan struktur besar dibuat dari baja lunak atau baja paduan rendah, aluminium, atau beton dengan penguat baja, atas dasar pertimbangan murah, mudah tersedia, dan kuatnya bahan-bahan tersebut. Pemilihan bahan-bahan tersebut terutama didasarkan pada pola tegangan dalam struktur, teknik fabrikasi dan penyambungan yang hendak digunakan, dan tersedianya tenaga kerja yang memiliki keahlian untuk menangani konstruksinya.Sifat menghambat

korosi yang sudah ada dengan sendirinya pada suatu bahan, umumnya hampir tidak berperan dalam proses pemilihan. Seorang perekayasa akan mencari lapisan penghalang atau cara lain unttuk menghambat rusak atau hilangnya logam. Paduan-paduan canggih yang memiliki sifat tahan korosi hanya akan digunakan dalam situasi-situasi khusus yang selalu dihantui bencana, misalnya industri minyak serta kimia, atau bila keandalan merupakan factorpertimbanganyangluar biasa penting (Trethewey, 1991).

2.3.5. Proteksi Katodik dan Anodik

Proteksi katodik adalah suatu perlindungan permukaan logam dengan cara melakukan arus searah yang memadai ke permukaan logam dan mengkonversikan semua daerah anoda di permukaan logam menjadi daerah katodik. Sistem ini hanya efektif untuk system-sistem yang terbenam dalam air atau di dalam tanah. Sedangkan pada perlindungan secara anodik, tegangan sistem yang dilindungi dinaikkan sehingga memasuki daerah anodiknya. Pada kondisi ini sistem terlindungi karena terbentuknya lapisan pasif. Syarat yang harus dipenuhi agar sistem ini berjalan dengan baik adalah bahwa karakteristik lingkungannya harus stabil. Pada jenis lingkungan yang tidak stabil (berfluktuasi) penerapan sistem proteksi anodik tidak dianjurkan (Fachri, 2011).

2.4. Baja Stainlees Steel

Baja paduan merupakan suatu baja yang dicampur dengan satu atau lebih unsur campuran seperti nikel, kromium, molibdem, vanadium, mangan, dan wolfram yang berguna untuk memperoleh sifat-sifat baja yang dikehendaki (keras, kuat,dan liat), tetapi unsur karbon tidak dianggap sebagai salah satu unsur campuran. Suatu kombinasi antara dua atau lebih unsur campuran memberikan sifat khas dibandingkan dengan menggunakan satu unsur campuran, misalnya baja yang dicampur dengan unsur kromium dan nikel akan menghasilkan baja yang mempunyai sifat keras dan kenyal (sifat logam ini membuat baja mudah dibentuk dengan cara dipalu, ditempa, digiling, dan ditarik tanpa mengalami patah dan retak-retak. Jika dicampur dengan kromium dan molibdem akan menghasilkan baja yang mempunyai sifat keras yang baik dan sifat kenyal yang memuaskan serta tahan

Karena sifat logam penyusun baja SS 316 digunakan dalam industri, salah satu contoh kegunaan baja stainless steel atau baja tahan karat dengan tipe 316 dalam bidang industri yaitu pada industri susu. Baja dalam bentuk pipa yang digunakan untuk menyalurkan susu yang dari peternakan ke tangki pengemasan susu. Selain dalam industri susu baja ini juga digunakan dalam industri minuman mineral bersoda dalam proses pengumpulan dan aliran pengemasan minuman tersebut, dan juga pada mesin pemotongan daging, dalam pemakaian baja tersebut dalam industri – industri kemungkinan terbentuk kerak yang menempel pada baja akibat proses industri – industri, jadi untuk membersihkan kerak yang menempel pada baja digunakan larutan asam yang disebut sebagai proses pickling, karena adanya interaksi baja dengan medium asam dapat mengakibatkan terjadinya korosi (Sastri, 2011).

Baja paduan rendah mengandung berbagai unsur pembentuk paduan, misalnya Cr, Ni, Cu, Mn, V, dan Mo, hingga 2 - 3 % . Penambahan unsur pemadu ini memperbaiki sifat – sifat mekanik; tetapi efeknya kecil terhadap laju korosi komponen-komponen yang terendam atau terkubur, karena disitu baja lunak, baja paduan rendah, atau baja tempa akan terkorosi dengan laju yang kurang lebih sama. Penambahan krom yang sedikit lebih banyak, diketahui mendatangkan perbaikan yang cukup mencolok dalam perilaku korosi; sedangkan tembaga dalam jumlah kecil, diketahui mengurangi korosi sumuran pada ketel-ketel baja, walaupun korosi biasa agak meningkat (Trethewey, 1991).

Berikut ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 komposisi baja SS 316 sebagai berikut : Tabel 2.1 Tabel komposisi Baja SS 316

% C Mn Si P Cr Mo Ni N S Min - - - - 12 2 8 - - Max 0,08 2 1 0,45 16 3 10 0,1 0,3 (Inco, 1963 )

2.5. Sifat – Sifat Logam Yang Terkandung Dalam Baja SS 316

2.5.1. Logam Besi (Fe)

Besi yang murni adalah logam berwarna putih-perak yang kukuh dan liat. Ia melebur pada suhu 1535oC. Hanya beberapa terdapat besi komersial yang murni, biasanya besi mengandung sejumlah kecil karbida, slisida, fosfida, dan sulfida dari besi, serta sedikit grafit. Besi dapat larut dalam asam klorida encer atau pekat dan asam sulfat encer, yang menghasilkan garam – garam besi (II) dan gas Hidrogen.

Fe(s) + 2H+(aq) Fe2+(aq) + H2(g)

Fe (s) + 2HCl(aq) Fe2+(aq) + Cl-(aq) + H2(g)

Asam sulfat yang pekat dan panas, menghasilkan ion-ion besi dan belerang dioksida.

2Fe(s) + 3H2SO4(aq) + 6H+(aq)2Fe3+(aq) + 3SO2(g) + 6H2O(aq)

Dengan asam nitrat encer dingin, terbentuk ion besi(II) dan amonia 4Fe(s) + 10 H+(aq) + NO3-(aq)4Fe2+(aq) + NH4+(aq) +3H2O(aq)

Asam nitrat pekat dingin, membuat besi menjadi pasif, dalam keadaan ini, ia tak bereaksi dengan asam nitrat encer dan tidak pula mendesak tembaga dari larutan air suatu garam tembaga. Asam nitrat 1+1 atau asam nitrat pekat yang panas melarutkan besi dengan membentuk gas nitrogen dan oksida dan ion logam besi(III) :

Fe(s) + HNO3(aq) + 3H+(aq) Fe3+(aq) + NO(g) + 2H2O(aq)

2.5.2. Logam Kromium (Cr)

Kromium adalah logam kristalin yang putih, tak begitu liat dan tak dapat ditempa. Ia melebur pada suhu 1765oC. Logam ini larut dalam asam klorida encer atau pekat. Jika tak terkena udara, akan terbentuk ion-ion kromium (II):

Cr(s) +2H+(aq) Cr2+(aq) + H2(g)

Cr(s)+ 2HCl(aq) Cr2+(aq) + 2Cl-(aq) + H2(g)

Dengan adanya oksigen dari atmosfer, kromium sebagian atau seluruhnya menjadi teroksidasi kekeadaan tiga valensi:

Asam sulfat encer menyerang kromium perlahan-lahan, dengan membentuk hidrogen. Dalam asam sulfat pekat panas, kromium melarut dengan mudah, dimana ion – ion kromium (III) dan belerang dioksida terbentuk:

2Cr(s) + 6H2SO4(aq) 2Cr3+(aq) +3SO4-2(aq) + 3SO2(g) + 6H2O(aq)

Asam nitrat baik yang encer maupun yang pekat membuat kromium menjadi pasif, begitu pula asam sulfat pekat dingin dan air raja.

2.6.Asam Klorida ( HCl )

Menurut Skoog, et al (1992), Asam klorida pekat adalah pelarut yang sangat baik bagi banyak oksida logam serta untuk logam lebih mudah teroksidasi daripada hidrogen. Hal ini digunakan pada asam klorida karena sangat baik dalam pelarut untuk oksida dari asam pengoksidasi, asam klorida pekat adalah sekitar 12 M tapi setelah pemanasan, hidrogen klorida hilang sampai 6M (titik didih sekitar 110oC). Asam klorida tidak memiliki warna, dapat larut dalam air, eter, alkohol dan mampu melarutkan magnesium hidroksida. Adapun beberapa sifat fisis dari asam klorida antara lain:

Rumus molekul : HCl

Massa molekul : 36,5 gr/mol Warna : Tidak berwarna Titik didih : -85oC

Titik Beku : -114oC

2.7. Daun Kopi

Tanaman kopi terdiri dari jenis Coffea arabica, Coffea robusta dan Coffea liberica. Tanaman kopi merupakan komoditas ekspor yang mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi di pasaran dunia, di samping merupakan salah satu komoditas unggulan yang dikembangkan di Indonesia. Sudah hampir tiga abad kopi diusahakan penanamannya di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri dan luar negeri. Kopi(Coffea spp) merupakan tanaman yang berasal dari Afrika dan Asia Selatan, termasuk family Rubiacae dengan tinggi mencapai 5 meter. Ciri – ciri tanaman kopi pada umumnya yaitu Daunnya sekitar 5-10 cm panjang dan lebar 5 cm. Bunga kopi yang berwarna putih berbunga bersamaan,

bunga kopi sendiri berbentuk oval panjangnya sekitar 1,5 cm, berwarna hijau kemudian kekuningan lalu hitam bila sudah dikeringkan. Biasanya buah kopi berisikan 2 buah biji, tetapi sekitar 5-10 % mempunyai hanya 1 biji yang dinamakan “peaberries’’. Biji kopi siap dipetik saat berumur 7 sampai 9 bulan. Adapun klasifikasi tanaman daun kopirobusta adalah:

Kingdom : Plantae Divisi : Spermatophyta Kelas : Dicotyledoneae Ordo : Rubiales Famili : Rubiaceae Genus : Coffea

Spesies : Coffea Robusta Lindl. Ex De Will

Pada daun kopi mempunyai bentuk daun bulat telur, ujungnya agak meruncing sampai bulat. Daun tersebut tumbuh pada batang, cabang dan ranting - ranting tersusun berdampingan. Pada batang atau cabang – cabang yang tumbuhnya tegak lurus, susunan pasangan daun itu berselang seling pada ruas-ruas berikutnya. Sedangkan daun yang tumbuh pada ranting atau cabang yang mendatar, pasangan daun itu terletak pada bidang yang sama, tidak berselang–seling. Adanya perbedaan pada ukuran daun ditentukan dari jenis kopi tersebut. Daun dewasa berwarna hijau tua sedangkan daun yang masih muda berwarna perunggu. Umur daun kopi hanya satu tahun dan kemudian gugur. Pada umumnya kopi yang terdapat di Sumatera Utara yaitu jenis kopi robusta memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan dari jenis kopi lainnya. Pada kopi robusta(Coffea RobustaL) memiliki batang tegak, bulat, percabangan monopodial, permukaan kasar, kuning kecoklatan. Daunnya tunggal, berhadapan, lonjong, tepi rata, ujung meruncing, pangkal tumpul, panjang 8-15 cm, lebar 4-7 cm, bertangkai pendek, hijau, pertulangan menyirip, hijau. Terdapat bunga majemuk, seperti payung, di bawah daun, kelopak lonjong terdiri dari lima helai, panjangnya + 3 mm, berwarna hijau, tangkai benang sari berlekatan membentuk tabung, panjang 8 mm, putih, tangkai putik menjulang keluar tabung, putih, mahkota bentuk bintang, lima helai, panjang 7-9 mm, putih. Buahnya seperti batu, berbentuk bulat telur, diameter 0,5-1 cm, saat muda berwarna hijau setelah tua berwarna merah. Biji seperti 1/2 bola, salah satu permukaan beralur, panjang 0,5-1 cm, putih kehijauan. Akar berbentuk tunggang, berwarna kuning muda.

Perkebunan kopi pertama diusahakan di Jawa Tengah (Semarang dan Kedu) pada awal abad ke-19, sedang perkebunan kopi di Jawa Timur (Kediri dan Malang) baru dibuka pada abad ke-19, dan di Besukibahkan baru pada akhir tahun 1900an. Hampir dua abadkopi robusta menjadi satu-satunya jenis kopi komersial yangditanam di Indonesia. Budidaya kopi robusta ini mengalamikemunduran karena serangan penyakit karat daun (Hemileiavastatrix), yang masuk ke Indonesia sejak tahun 1876.

Perbanyakan secara generatif lebih umum digunakan karena mudah dalam pelaksanaanya, lebih singkat untuk menghasilkan bibit siap tanam dibandingkan dengan perbanyakan bibit secara vegetatif (klonal). Bentuk daun kopi dapat dilihat pada Gambar 2.7 :

Gambar 2.7 Kopi (Coffea Robusta Lindl.Ex De Will) (Hulupi, dkk, 2013)

Kopi di Indonesia saat ini umumnya dapat tumbuh baik pada ketinggian tempat di atas 700 m di atas permukaan laut (dpl). Curah hujan yang sesuai untuk kopi adalah 1500 – 2500 mm per tahun, dengan rata-rata bulankering 1-3 bulan dan suhu sekitar 15-25oC. Pada tanaman kopi yang terdapat padadaun, buah dan akar mengandung saponin, flavonoida dan polifenol, di samping itu buahnya juga mengandung alkaloid. Polifenol dalam daun kopi memiliki aktivitas antioksidan primer yang berguna dalam mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Polifenol juga bertindak sebagai antioksidan sekunder yang bekerja dengan menangkap radikal bebas dan mencegah terjadinya reaksi berantai yang dapat menimbulkan kerusakan pada DNA sel serta mampu untuk menentukan daya hambat kopi terhadap bakteri patogen. Daun kopi memiliki kandungan unsur-unsur kimia yang ditunjukkan pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2Kandungan daun kopi robusta (Coffea Robusta L) Zat Komposisi Mineral 4,2%, Kafein 1,2% Tanin 5-7 % Lemak 18 % Asam amino 2 % Oligosakarida 8 % Polisakarida 52 % Protein 13 % (Clarke, et al, 1987)

2.8. Metode Pengukuran Laju Korosi dan Persentase Berat Logam Hilang 2.8.1. Pengukuran Laju Korosi dengan Metode Weight Loss coupons

Weight Loss coupons adalah metode monitoring korosi yang paling banyak

digunakan. Coupons merupakan lempengan logam yang ditempatkan di dalam sistem dan dibiarkan untuk terkorosi. Coupons digunakan untuk mengetahui laju korosi melalui weight loss.

Corrosion coupons kemungkinan paling banyak digunakan untuk material

konstruksi untuk mendeteksi serangan permanen dari perubahan korosifitas.

Coupons menggambarkan kerusakan korosi selama periode waktu dan hanya

digunakan pada kondisi dimana peningkatan laju korosi dapat diukur. Bentuk dan dimensi coupons dapat bervariasi sesuai persyaratan pengujian. Sebelum coupons

test diletakkan pada lingkungan pegujian selama periode tertentu, maka produk

korosi yang terbentuk sebelumnya harus dihilangkan. Metode penghilangan produk korosi dapat dilakukan tanpa menyebabkan korosi lebih lanjut atau kerusakan pada spesimen. Dengan menggunakan rumus berikut maka akan diketahui laju korosi pada lingkungan tersebut:

= K x W

D x A x T

2.10 V

Keterangan:

K = konstanta (mpy = 3,45 x 106) A = luas permukaan yang terendam (cm2) W = kehilangan berat (gram) T = waktu (jam)

D = densitas (gram/cm3) V = laju korosi (mpy)

Beberapa keuntungan dari Metode Weight Loss adalah biayanya murah, mudah dilakukan, coupons terbuat dari material yang sama dengan struktur, pemeriksaan visual dapat mengidentifikasi jenis serangan, coupons tersebut dapat dianalisa scale, dan kerugiannya antara lain laju korosi yang diperoleh merupakan laju korosi rata – rata, kalkulasi laju korosi diasumsikan sebagai korosi seragam, pengambilan data berlangsung lama dan memerlukan pemasangan dan pengambilan yang dapat mempengaruhi proses keselamatan (Fachri, 2011).

2.8.2. Efisiensi Inhibitor

Dalam penggunaan inhibitor dapat ditentukan efisiensi dari penggunaan inhibitor tersebut. Semakin besar efisiensi inhibitor tersebut maka semakin baik inhibitor tersebut untuk diaplikasikan di lapangan. Penghitungan efisiensi didapatkan melalui persentase penurunan laju korosi dengan adanya penambahan dibandingkan dengan laju korosi tanpa ditambahkan inhibitor. Perhitungan itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

Efisiensi inhibitor = Va - Vb Va

x 100% 2.11

Keterangan

Va = laju korosi tanpa inhibitor (mpy) Vb = laju korosi dengan inhibitor (mpy)