A. Mycobacterium Tuberculosis

1. Etiologi

Mycobacterium adalah salah satu bakteri yang banyak ditemukan di masyarakat. Salah satu spesiesnya adalah Mycobacterium tuberculosis yang dapat menularkan kuman tuberculosis melalui udara, percikan dahak, atau ludah yang terinfeksi oleh kuman tuberculosis. Sebagian besar dari golongan Mycobacterium ini hidup bebas dan tidak merugikan manusia, akan tetapi beberapa spesies dapat menyebabkan penyakit pada manusia, binatang, burung, dan mamalia. Yang menyebabkan penyakit pada manusia umumnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Kuman yang menyerang manusia biasanya melalui udara yang tercemar bakteri tuberculosis, melalui hirupan nafas dan masuk ke dalam paru-paru melalui bronkus dan menyebar di dalam paru dalam waktu lama (Girsang, 2009).

Morfologi Mycobacterium tuberculosis adalah berbentuk batang, akan tetapi bisa juga berbentuk benang. Pertumbuhan pada media kultur yang tua tampak bercabang karena pengaruh obat-obatan, dan dapat juga berubah bentuk involusi, karena kuman tidak berspora tidak bergerak dan tidak berkapsul. Sifat pertumbuhan kuman tuberculosis adalah aerob, sukar tumbuh pada media biasa, dan memerlukan pembenihan istimewa (mengandung telur). Suhu optimum 37° C, pH optimum pembenihan antara 6,0-8,0 dan pH optimum antara 6,5-6,8. Keistimewaan kuman ini adalah sekali menangkap zat warna maka sukar terlepaskannya, tahan terhadap asam dan mineral. Oleh karena itu dikenal dengan sebutan “Acid Fast Staining” atau Bakteri Tahan Asam (BTA) (Girsang, 2009).

2. Patogenesis

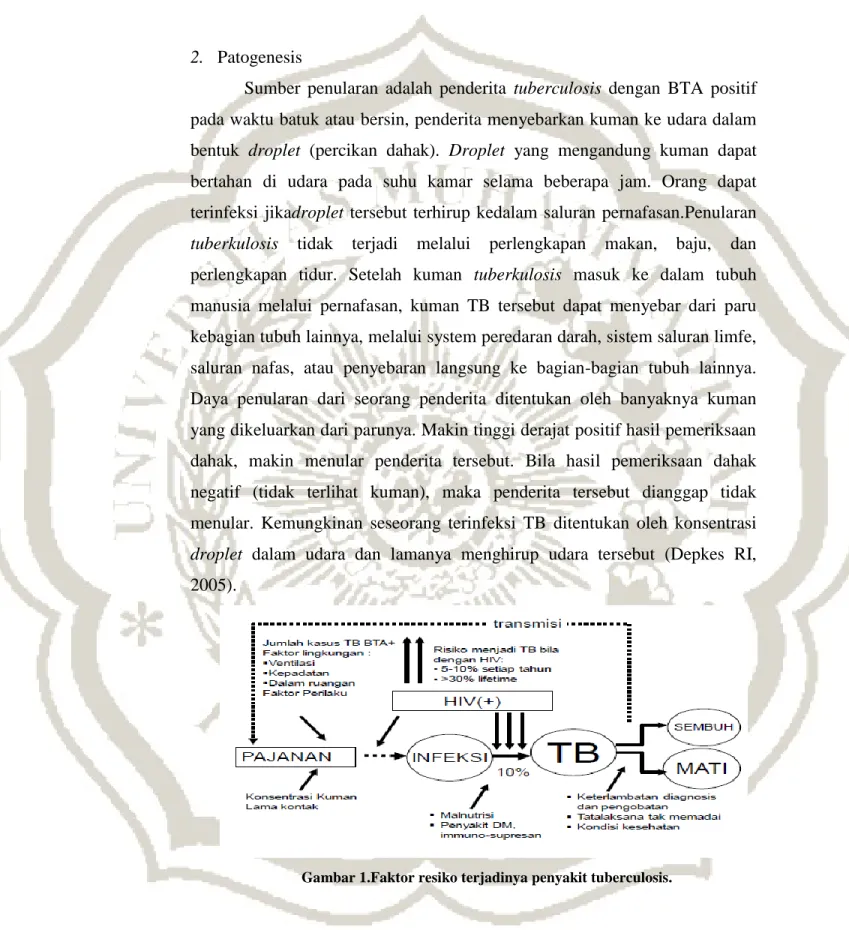

Sumber penularan adalah penderita tuberculosis dengan BTA positif pada waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet (percikan dahak). Droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi jikadroplet tersebut terhirup kedalam saluran pernafasan.Penularan tuberkulosis tidak terjadi melalui perlengkapan makan, baju, dan perlengkapan tidur. Setelah kuman tuberkulosis masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, kuman TB tersebut dapat menyebar dari paru kebagian tubuh lainnya, melalui system peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Daya penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, makin menular penderita tersebut. Bila hasil pemeriksaan dahak negatif (tidak terlihat kuman), maka penderita tersebut dianggap tidak menular. Kemungkinan seseorang terinfeksi TB ditentukan oleh konsentrasi droplet dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut (Depkes RI, 2005).

Pada gambar 1 menjelaskan bahwa faktor resiko tertular tergantung dari tingkat pajanan dengan percikan dahak. Pasien tuberkulosis paru dengan BTA positif memberikan kemungkinan risiko penularan lebih besar dari pasien tuberkolosis paru dengan BTA negatif. Hanya sekitar 10% yang terinfeksi TB akan menjadi sakit TB. Sumber penularan adalah pasien TB Basil Tahan Asam (BTA) positif. Umumnya penularan terjadi dalam ruangan dimana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan, sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. Percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan yang gelap dan lembab. Daya penularan seorang pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan dahak, makin menular pasien tersebut. Faktor yang memungkinkan seseorang terpajan kuman tuberkulosis ditentukan oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi pasien TB adalah daya tahan tubuh yang rendah, diantaranya infeksi HIV-AIDS dan malnutrisi (gizi buruk). HIV merupakan faktor risiko yang paling kuat bagi yang terinfeksi tuberkulosis menjadi sakit tuberkulosis. Infeksi HIV mengakibatkan kerusakan luas sistem daya tahan tubuh seluler, sehingga jika terjadi infeksi penyerta, seperti tuberkulosis. Bila jumlah orang terinfeksi HIV meningkat, maka jumlah pasien tuberkulosis akan meningkat, dengan demikian penularan tuberkulosis di masyarakatakan meningkat pula (Dirjen PKHHAMRI,2012).

B. Tuberkulosis

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosi (TB). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya (Kemenkes,

2009). Tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan parenchyma paru, tidak termasuk pleura (selaput paru) (Depkes RI, 2005).

Berdasarkan riwayat pengobatan penderita, dapat digolongkan atas tipe kasus baru, kambuh, pindahan, lalai, gagal dan kronis.

a. Kasus Baru adalah penderita yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (30 dosis harian). b. Kambuh (Relaps) adalah penderita tuberkulosis yang sebelumnya pernah

mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh, kemudian kembali lagi berobat dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif.

c. Pindahan (Transfer In) adalah penderita yang sedang mendapat pengobatan di suatu kabupaten lain dan kemudian pindah berobat ke kabupaten ini. Penderita pindahan tersebut harus membawa surat rujukan / pindah.

d. Lalai (Pengobatan setelah default/drop-out) adalah penderita yang sudah berobat paling kurang 1 bulan, dan berhenti 2 bulan atau lebih, kemudian datang kembali berobat. Umumnya penderita tersebut kembali dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif.

e. Gagal adalah penderita BTA positif yang masih tetap positif atau kembali menjadi positif pada akhir bulan ke 5 (satu bulan sebelum akhir pengobatan) atau lebih, atau penderita dengan hasil BTA negatif Rontgen positif menjadi BTA positif pada akhir bulan ke 2 pengobatan.

f. Kronis adalah penderita dengan hasil pemeriksaan masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulang kategori (Depkes RI, 2005).

C. Diagnosis

Diagnosis penyakit tuberculosis paru pada orang dewasa yakni dengan pemeriksaan sputum atau dahak secara mikroskopis. Hasil pemeriksaan dinyatakan positif apabila sedikitnya 2 dari 3 spesimen SPS BTA hasilnya

positif. Apabila hanya 1 spesimen yang positif maka perlu dilanjutkan dengan rontgen dada atau pemeriksaan SPS diulang. Pada orang dewasa, uji tuberkulin tidak mempunyai arti dalam diagnosis, hal ini disebabkan suatu uji tuberkulin positif hanya menunjukkan bahwa yang bersangkutan pernah terpapar dengan Mycobacterium tubeculosis. Selain itu, hasil uji tuberkulin dapat negatif meskipun orang tersebut menderita tuberkulosis. Misalnya pada penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dahak, TB Paru dibagi dalam: a. Tuberkulosis Paru BTA Positif.

1) Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif.

2) Jika 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto rontgen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif.

b. Tuberkulosis Paru BTA Negatif

1) Pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif dan foto Rontgen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif.

2) TB Paru BTA Negatif Rontgen Positif dibagi berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya, yaitu bentuk berat dan ringan. Bentuk berat bila gambaran foto Rontgen dada memperlihatkan gambaran kerusakan paru yang luas dan keadaan umum penderita buruk (Depkes RI, 2005).

D. Multy drug resistant tuberculosis (MDRTB)

Multi drug resistant TB (MDRTB) didefinisikan sebagai resistensi terhadap dua agen anti-TB lini pertama yang paling poten yaitu isoniazid (INH) dan rifampisin. MDRTB berkembang selama pengobatan TB ketika mendapatkan pengobatan yang tidak adekuat. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan pasien mungkin merasa lebih baik dan menghentikan pengobatan, persediaan obat habis atau langka, atau pasien lupa minum obat.

Awalnya resistensi ini muncul sebagai akibat dari ketidak patuhan pengobatan. Selanjutnya transmisi strain MDRTB menyebabkan terjadinya kasus resistensi primer. Tuberkulosis paru dengan resistensi dicurigai kuat jika kultur basil tahan asam (BTA) tetap positif setelah terapi 3 bulan atau kultur kembali positif setelah terjadi konversi negatif. Resistensi obat anti tuberculosis (OAT) disebabkan oleh mutasi khromosomal terhadap masing-masing OAT. Contoh mutasi yang membuat resisten terhadap INH dan rifampicin adalah 3 x 10-8 dan 2 x10-10 mutasi per bakteri per generasi. Penderita dengan jumlah kuman mutan dan jumlah kuman yang banyak mempunyai risiko besar untuk terjadinya reistensi terhadap OAT. Resistensi multipel setara dengan hasil perkalian mutasi masing-masing obat. Derajat mutasi untuk INH dan rifampisin adalah 6 x10-18 mutasi per bakteri per generasi. Dalam cavitas paru, jumlah kuman yang melebihi10-9, kemungkinan kecil menimbulkan resistensi multipel. Dengan paket pengobatan multipel , misalnya INH dan rifampisin, dapat dicegah terjadinya resistensi obat. Pengaruh terhadap derajat mutasi dalam kasus klinik terletak pada proporsi kuman yang resisten dan perkembangbiakan kuman yang resisten ( Boekitwetan, 1999).

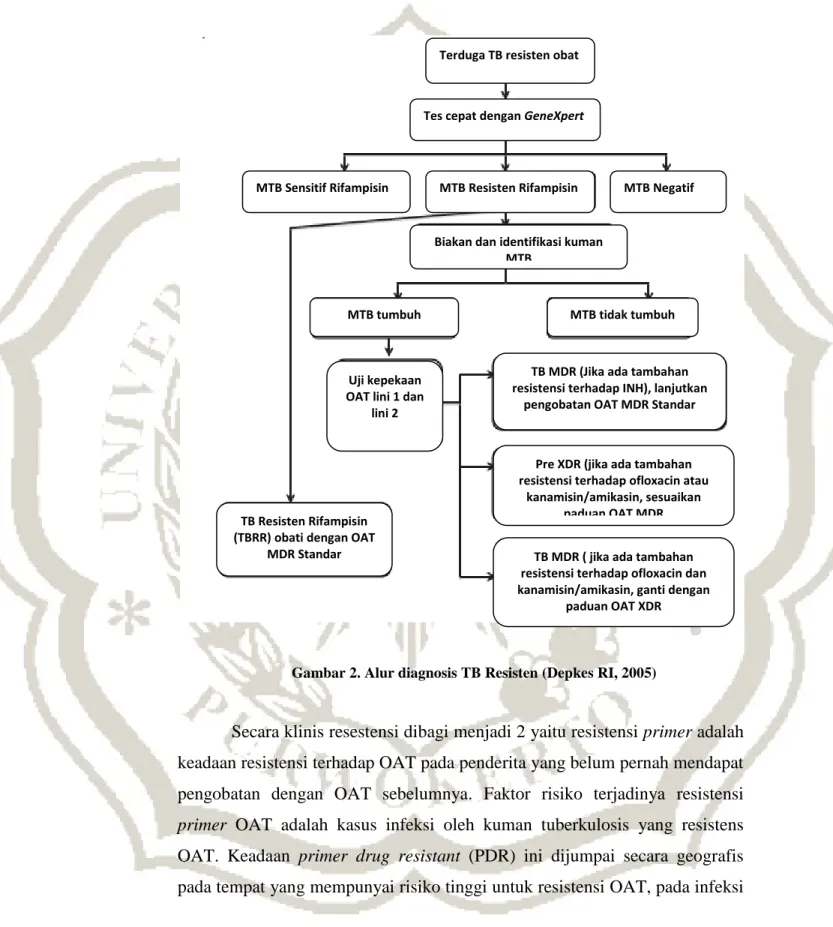

Diagnosis tuberkulosis resistan obat dipastikan berdasarkan uji kepekaan M.tuberculosis baik menggunakan metode konvensional dengan menggunakan media padat atau media cair, maupun menggunakan metode tes cepat (rapid test) dengan GeneXpert.

Dengan tersedianya alat diagnosis TB Resistan Obat dengan metode cepat menggunakan GeneXpert, maka alur diagnosis TB Resisten obat yang berlaku di Indonesia berdasarkan kemenkes 2014 dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Alur diagnosis TB Resisten (Depkes RI, 2005)

Secara klinis resestensi dibagi menjadi 2 yaitu resistensi primer adalah keadaan resistensi terhadap OAT pada penderita yang belum pernah mendapat pengobatan dengan OAT sebelumnya. Faktor risiko terjadinya resistensi primer OAT adalah kasus infeksi oleh kuman tuberkulosis yang resistens OAT. Keadaan primer drug resistant (PDR) ini dijumpai secara geografis pada tempat yang mempunyai risiko tinggi untuk resistensi OAT, pada infeksi

Terduga TB resisten obat

Tes cepat dengan GeneXpert

MTB Sensitif Rifampisin MTB Resisten Rifampisin MTB Negatif

Biakan dan identifikasi kuman MTB

MTB tumbuh MTB tidak tumbuh

Uji kepekaan OAT lini 1 dan

lini 2

TB Resisten Rifampisin (TBRR) obati dengan OAT

MDR Standar

TB MDR (Jika ada tambahan resistensi terhadap INH), lanjutkan

pengobatan OAT MDR Standar

Pre XDR (jika ada tambahan resistensi terhadap ofloxacin atau

kanamisin/amikasin, sesuaikan paduan OAT MDR TB MDR ( jika ada tambahan resistensi terhadap ofloxacin dan kanamisin/amikasin, ganti dengan

HIV, atau pada pemakaian berbagai obat-obat suntik. Resistensi sekunder adalah resistensi yang terjadi pada penderita yang pernah mendapat OAT sebelumnya (Boekitwetan, 1999).

Beberapa penyebab utama resistensi obat TB di Indonesia telah diidentifikasi, antara lain: implementasi DOTS rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang masih rendah kualitasnya, peningkatan ko-infeksi TB-HIV, system surveilans yang lemah, dan penanganan kasus TB resisten obat yang belum memadai.

E. Antibiotik untuk TB

Antibiotik (L. anti = lawan, bios + hidup) adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Turunan zat- zat ini yang di buat secara semisintetis, juga termasuk kelompok ini, begitu pula semua senyawa sintetis dengan khasiat antibakteri (Tjay & Rahardja, 2007).

1. Rifampisin

Sediaan dasar yang ada adalah tablet dan kapsul 300 mg, 450 mg, 600 mg. Dosis Untuk dewasa dan anak yang beranjak dewasa 600 mg satu kali sehari, atau 600 mg 2 – 3 kali seminggu. Rifampisin harus diberikan bersama dengan obat anti tuberkulosis lain. Bayi dan anak anak, dosis diberikan dokter / tenaga kesehatan lain berdasarkan atas berat badan yang diberikan satu kali sehari maupun 2-3 kali seminggu. Biasanya diberikan 7,5 – 15 mg per kg berat badan. Anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah 75 mg untuk anak < 10 kg, 150 mg untuk 10 – 20 kg, dan 300 mg untuk 20 -33 kg (Depkes RI, 2005).

Mekanisme kerja obat bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman semi-dormant yang tidak dapat dibunuh oleh isoniazid. Mekanisme kerja,

berdasarkan perintangan spesifik dari suatu enzim bakteri Ribose Nukleotida Acid (RNA)-polimerase sehingga sintesis RNA terganggu.

Resistensi terhadap rifampisin ini di sebabkan oleh adanya permeabilitas barier atau adanya mutasi dari RNA polymerase tergantung DNA. Rifampisin menghambat RNA polymerase tergantung DNA dari mikobakterium dan menghambat sintesis RNA bakteri yaitu pada formasi rantai (chain formation) tidak pada perpanjangan rantai (chain elongation), tetapi RNA polymerase manusia tidak terganggu. Resistensi rifampisin berkembang karena terjadinya mutasi kromosom dengan frekuensi tinggi dengan kecepatan mutasi tinggi yaitu 10-7 sampai 10-3, dengan akibat terjadinya perubahan pada RNA polymerase. Resistensi terjadi pada gen beta subunit dari RNA polymerase dengan akibat terjadinya perubahan pada tempat ikatan obat tersebut (Syahrini, 2008 ).

2. Isoniazid

Sediaan dasarnya adalah tablet dengan nama generik Isoniazida100 mg dan 300 mg / tablet nama lain Isoniazida : Asam Nicotinathidrazida, Isonikotinilhidrazida, INH. Untuk pencegahan, dewasa 300 mg satu kali sehari, anak anak 10 mg per berat badan sampai 300 mg, satu kali sehari. Untuk pengobatan TB bagiorang dewasa sesuai dengan petunjuk dokter / petugas kesehatan lainnya. Umumnya dipakai bersama dengan obat anti tuberkulosis lainnya. Dalam kombinasi biasa dipakai 300 mg satu kali sehari, atau 15 mg per kg berat badan sampai dengan 900 mg, kadang kadang 2 kali atau 3 kali seminggu. Untuk anak dengan dosis 10-20 mg per kg berat badan. Atau 20 – 40 mg per kg berat badansampai 900 mg, 2 atau 3 kali seminggu.

Obat ini diindikasikan untuk terapi semua bentuk tuberkulosis aktif, disebabkan kuman yang peka dan untuk profilaksis orang berisiko tinggi mendapatkan infeksi. Dapat digunakan tunggal atau bersama-sama dengan anti tuberkulosis lain. Kerja obat bersifat bakterisid, dapat membunuh 90% populasi kuman dalam beberapa hari pertama pengobatan. Efektif terhadap

kuman dalam keadaan metabolik aktif, yaitu kuman yang sedang berkembang. Mekanisme kerja berdasarkan terganggunya sintesa mycolic acid, yang diperlukan untuk membangun dinding bakteri.

Mekanisme resistensi isoniazid merupakan hydrasilasi dari asam isonikotinik, molekul yang larut air sehingga mudah untuk masuk ke dalam sel. Mekanisme kerja obat ini dengan menghambat sintesis dinding sel asam mikolik (struktur bahan yang sangat penting pada dinding sel mykobakterium) melalui jalur yang tergantung dengan oksigen seperti reaksi katase peroksidase (Riyanto, et al. 2006). Mutasi Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap isoniazid terjadi secara spontan dengan kecepatan 1 dalam 105-106 organisme. Mekanisme resistensi isoniazid diperkirakan oleh adanya asam amino yang mengubah gen katalase peroksidase (katG) atau promotor pada lokus 2 gen yang dikenal sebagai inhA. Mutasi missense atau delesi katG berkaitan dengan berkurangnya aktivitas katalase dan peroksidase (Wallace, et al. 2004).

3. Pirazinamida

Sediaan dasar pirazinamid adalah tablet 500 mg/tablet.Dosis Dewasa dan anak sebanyak 15 – 30 mg per kg berat badan, satu kalisehari.Atau 50 – 70 mg per kg berat badan 2 – 3 kali seminggu. Obat ini dipakaibersamaan dengan obat anti tuberkulosis lainnya..

Kerja obat bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman yang berada dalam sel dengan suasana asam. Mekanisme kerja, berdasarkan pengubahannya menjadi asam pyrazinamidase yang berasal dari basil tuberkulosa. Pirazinamid merupakan turunan asam nikotinik yang berperan penting sebagai bakterisid jangka pendek terhadap terapi tuberculosis. Obat ini bekerja efektif terhadap bakteri tuberkulosis secara invitro pada pH asam (pH 5,0-5,5). Pada keadaan pH netral, pyrazinamid tidak berefek atau hanya sedikit ber efek (Riyanto, et al. 2006). Obat ini merupakan bakterisid yang memetabolisme secara lambat organisme yang berada dalam suasana asam

pada fagosit atau granuloma kaseosa. Obat tersebut akan diubah oleh basil tuberkel menjadi bentuk yang aktif asam pyrazinoat (Wallace, et al. 2004).

Mekanisme resistensi pirazinamid berkaitan dengan hilangnya aktivitas pyrazinamidase sehingga pyrazinamid tidak banyak yang diubah menjadi asam pyrazinoat. Kebanyakan kasus resistensi pirazinamid ini berkaitan dengan mutasi pada gen pncA, yang menyandikan pyrazinamidase (Wallace, et al. 2004).

4. Etambutol

Sediaan dasarnya adalah tablet dengan nama generik Etambutol-HCl250 mg, 500 mg/tablet. Untuk dewasa dan anak berumur diatas 13 tahun, 15 -25 mg mg per kgberat badan, satu kali sehari. Untuk pengobatan awal diberikan 15 mg / kg beratbadan, dan pengobatan lanjutan 25 mg per kg berat badan. Kadang kadang dokter juga memberikan 50 mg per kg berat badan sampai total 2,5 gram duakali seminggu. Obat ini harus diberikan bersama dengan obat anti tuberculosis lainnya. Tidak diberikan untuk anak dibawah 13 tahun dan bayi .

Indikasi etambutol digunakan sebagai terapi kombinasi tuberkulosis dengan obat lain, sesuai regimen pengobatan jika diduga ada resistensi. Jika risiko resistensi rendah, obat ni dapat ditinggalkan. Obat ini tidak dianjurkan untuk anak-anak usia kurang 6 tahun, neuritis optik, gangguan visual.

Kerja obat bersifat bakteriostatik, dengan menekan pertumbuhan kuman TB yang telah resisten terhadap Isoniazid dan streptomisin. Mekanisme kerja, berdasarkan penghambatan sintesa RNA pada kuman yang sedang membelah, juga menghindarkan terbentuknya mycolic acid pada

dinding sel. Mekanisme utamanya dengan menghambat enzim

arabinosyltransferase yang memperantarai polymerisasi arabinose menjadi arabinogalactan yang berada di dalam dinding sel.

Resistensi ethambutol pada M.tuberculosis paling sering berkaitan dengan mutasi missense pada gen embB yang menjadi sandi untuk

arabinosyltransferase. Mutasi ini telah ditemukan pada 70% strain yang resisten dan keterlibatan pengganti asam amino pada posisi 306 atau 406 pada sekitar 90% kasus (Wallace, et al. 2004).

5. Streptomisin

Sediaan dasar serbuk streptomisin sulfat untuk injeksi 1,5 gram / vialberupa serbuk untuk injeksi yang disediakan bersama dengan aqua pro injeksidan spuit.

Dosis obat ini hanya digunakan melalui suntikan intra muskular, setelah dilakukan uji sensitifitas. Dosis yang direkomendasikan untuk dewasa adalah15 mg per kg berat badan maksimum 1 gram setiap hari, atau 25 – 30 mg per kgberat badan, maksimum 1,5 gram 2 – 3 kali seminggu. Untuk anak 20 – 40 mg per kg berat badan maksimum 1 gram satu kali sehari, atau 25 – 30 mg per kg berat badan 2 – 3 kali seminggu. Jumlah total pengobatan tidak lebih dari 120 gram.

Indikasi sebagai kombinasi pada pengobatan TB bersama isoniazid, Rifampisin dan pirazinamid, atau untuk penderita yang dikontra indikasi dengan 2 atau lebih obat kombinasi tersebut. Kerja obat bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman yang sedang membelah. Mekanisme kerja berdasarkan penghambatan sintesa protein kuman dengan jalan pengikatan pada RNA ribosomal.

Pada 2/3 strain M.tuberculosis yang resisten terhadap streptomisin telah diidentifikasi oleh karena adanya mutasi pada satu dari dua target yaitu pada gen 16S rRNA (rrs) atau gen yang menyandikan protein ribosomal S12 (rpsl). Kedua target diyakini terlibat pada ikatan streptomisin ribosomal. Mutasi yang utama terjadi pada rpsl. Mutasi pada rpsl telah diindetifikasi sebanyak 50% isolat yang resisten terhadap streptomysin dan mutasi pada rrs sebanyak 20%15. Pada sepertiga yang lainnya tidak ditemukan adanya mutasi. Frekuensi resistensi mutan terjadi pada 1 dari 105 sampai 107 organisme. Strain M.tuberculosis yang resisten terhadap streptomysin tidak

mengalami resistensi silang terhadap capreomysin maupun amikasin (Wallace, et al. 2004).

F. Real time PCR GeneXpert

Beberapa penelitian menyatakan lebih dari 90% penderita tuberkulosis yang resisten rifampisin, juga mengalami resistensi terhadap isoniazid, sehingga resistensi terhadap rifampisin merupakan penanda pengganti (surrogate marker) yang mewakili suatu MDRTB. Rifampisin bekerja dengan berikatan terhadap subunit-β ribonucleic acid (RNA) polimerase yang dikode oleh gen rpoB, suatu komponen penting dalam proses transkripsi. Terhambatnya transkripsi RNA ini menyebabkan terhambatnya sintesis protein. Bila terjadi mutasi pada gen rpoB, maka obat rifampisin tidak dapat berikatan dengan subunit-β RNA polymerase yang dikenal sebagai resistensi rifampisin. Beberapa peneliti mendapatkan >95% isolat M.tuberculosis yang resisten terhadap rifampisin mengalami mutasi pada gen rpoB, sehingga region ini merupakan target yang ideal untuk memeriksa resistensi rifampisin secara molecular (Sirait, 2013).

GeneXpert MTB/RIF merupakan pemeriksaan molekuler secara automatis untuk mendeteksi M. tuberculosis dan sekaligus mendeteksi resistensi M. tuberculosis terhadap rifampisin. Pemeriksaan ini menggunakan metode heminested real-time polymerase chain reaction (PCR) assay untuk mendeteksi mutasi pada regio hot spot rpoB, kemudian diperiksa dengan beacon molecular sebagai probe. Pengujian dilakukan pada platform GeneXpert MTB/RIF, mengintegrasikan sampel yang akan diolah dalam cartridge plastic sekali pakai. Cartridge ini berisi semua reagen yang diperlukan untuk dapat melisiskan bakteri, ekstraksi asam nukleat, amplifikasi, dan deteksi gen yang sudah diamplifikasi. Hasil pemeriksaan dapat diperoleh dalam waktu 2 jam. Pemeriksaan ini bersifat automatis dan tidak perlu tenaga ahli khusus (Sirait, 2013).

G. PCR ( Polymerase Chain Reaction)

Polymerase Chain Reacton (PCR) adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Dengan diketemukannya teknik PCR di samping juga teknik-teknik lain seperti sekuensing DNA, telah merevolusi bidang sains dan teknologi khususnya di bidang diagnosa penyakit genetik, kedokteran forensik dan evolusi molekular (Handoyo, 2001).

PCR adalah suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap yang berulang (siklus) dan pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah target DNA untai ganda. Untai ganda DNA templat (unamplified DNA) dipisahkan dengan denaturasi termal dan kemudian didinginkan hingga mencapai suatu suhu tertentu untuk memberi waktu pada primer menempel (anneal primers) pada daerah tertentu dari target DNA. Polimerase DNA digunakan untuk memperpanjang primer (extend primers) dengan adanya dNTPs (dATP, dCTP, dGTP dan dTTP) dan buffer yang sesuai. Umumnya keadaan ini dilakukan antara 20 – 40 siklus. Target DNA yang diinginkan (short ”target” product) akan meningkat secara eksponensial setelah siklus keempat dan DNA non-target (long product) akan meningkat secara linier seperti tampak pada bagan di atas (Newton & Graham, 1994).

Untuk melakukan proses PCR menurut Handoyo dan Rudiretna (2001) diperlukan komponen-komponen seperti yang telah disebutkan di atas. Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci kegunaan dari masing-masing komponen tersebut.

1. Templat DNA

Fungsi DNA templat di dalam proses PCR adalah sebagai cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama. Templat DNA ini dapat berupa DNA kromosom, DNA plasmid ataupun fragmen DNA apapun asal di dalam DNA templat tersebut mengandung fragmen DNA target yang dituju. Penyiapan DNA templat untuk proses PCR dapat dilakukan dengan menggunakan metode lisis sel ataupun dengan cara melakukan isolasi DNA kromosom atau DNA plasmid dengan menggunakan metode standar yang ada. Pemilihan metode yang digunakan di dalam penyiapan DNA templat tergantung dari tujuan eksperimen.

2. Primer

primer berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi dan sekaligus menyediakan gugus hidroksi (-OH) pada ujung 3’ yang diperlukan untuk proses eksistensi DNA.

3. dNTPs (deoxynucleotide triphosphates)

dNTPs merupakan suatu campuran yang terdiri atas dATP

(deoksiadenosin trifosfat), dTTP (deoksitimidin trifosfat) , dCTP (deoksisitidin trifosfat) dan dGTP (deoksiguanosin trifosfat). Dalam proses PCR dNTPs bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi DNA. dNTP akan menempel pada gugus –OH pada ujung 3’ dari primer membentuk untai baru yang komplementer dengan untai DNA templat. Konsentrasi optimal dNTPs untuk proses PCR harus ditentukan.

4. Buffer PCR dan MgCl2

Reaksi PCR hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu. Oleh karena itu untuk melakukan proses PCR diperlukan buffer PCR. Fungsi buffer di sini adalah untuk menjamin pH medium. Selain buffer PCR diperlukan juga adanya ion Mg2+, ion tersebut berasal dariMgCl2. Dalam hal ini MgCl2

bertindak sebagai kofaktor yang berfungsi menstimulasi aktivitas DNA polymerase. Dengan adanya MgCl2 ini akan meningkatkan interaksi primer

dengan templat yang membentuk komplek larut dengan dNTP (senyawa antara). Dalam proses PCR konsentrasi MgCl2 berpengaruh pada spesifisitas

dan perolehan proses. Umumnya buffer PCR sudah mengandung senyawa MgCl2 yang diperlukan. Disarankan sebaiknya antara MgCl2 dan buffer PCR

dipisahkan supaya dapat dengan mudah dilakukan variasi konsentrasi MgCl2

sesuai yang diperlukan. 5. Enzim Polymerase DNA

Enzim polymerase DNA berfungsi sebagai katalisis untuk reaksi polimerisasi DNA. Pada proses PCR enzim ini diperlukan untuk tahap ekstensi DNA. Enzim polimerase DNA yang digunakan untuk proses PCR diisolasi dari bakteri termofilik atau hipertermofilik oleh karena itu enzim ini bersifat termostabil sampai temperatur 950C. Aktivitas polymerase DNA bergantung dari jenisnya dan dari mana bakteri tersebut diisolasi. Sebagai contoh adalah enzim Pfu polimerase (diisolasi dari bakteri Pyrococcus furiosus) mempunyai aktivitas spesifik 10x lebih kuat dibandingkan aktivitas spesifik enzim Taq polymerase (diisolasi dari bakteri Thermus aquaticus). Penggunaan jenis polimerase DNA berkaitan erat dengan buffer PCR yang dipakai (Handoyo & Rudiretna, 2001).