BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional. Sasaran analisis pertumbuhan ekonomi regional ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada ada pula yang tumbuh lambat. Disamping itu, analisis pertumbuhan ekonomi regional ini juga dapat menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah/daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama pembangunan suatu wilayah, walaupun pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan.

Untuk mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi regional harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan regional dari tahun ke tahun atau dapat diformulasikan sebagai berikut:

1 1 t t t t PDRB PDRB PDRB g PDRB PDRB

Dimana: gt = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

= Perubahan

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pembangunan suatu daerah. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan berarti telah terjadi pembangunan. Dalam keadaan ini terdepat perbedaan pengertian antara pertumbuhan ekonomi (growth) dengan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam masyarakat (output), sebaliknya pembangunan bukan saja memerlukan peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa tetapi juga harus terjadi perubahan dan menjamin pembagiannya (distribusi) secara lebih

Strategi pertumbuhan ekonomi mengabaikan masalah pemerataan ini. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan secara otomatis akan terjadi perembesan ke bawah (trickle-down effect) sehingga menguntungkan juga kelompok masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai lapisan paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah.

Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi regional yang lazim dikenal, yaitu :

1. Export Base Models, yang dipelopori oleh North (1955) dan kemudian

dikembangkan oleh Tiebout (1956).

Kelompok ini mendasarkan pandangannya dari sudut teori lokasi, yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region akan lebih banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi dan dapat digunakan daerah tersebut sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi tersebut umumnya berbeda-beda setiap region dan hal ini tergantung pada keadaan geografi daerah setempat. Pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh eksploitasi kemanfaatan alamiah dan pertumbuhan basis ekspor daerah yang bersangkutan yang juga dipengaruhi oleh tingkat permintaan eksternal dari daerah-daerah lain. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan ekspor akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan-kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja, keuntungan-keuntungan eksternal dan pertumbuhan ekonomi regional lebih lanjut.

Ini berarti untuk meningkatkan pertumbuhan suatu region, strategi pembangunannya harus disesuaikan dengan keuntungan lokasi yang dimilikinya dan tidak harus sama dengan strategi pembangunan pada tingkat nasional

2. Neo Classic Models, yang dipelopori oleh Stein (1964), kemudian

dikembangkan lebih lanjut oleh Roman (1965) dan Siebert (1969).

Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan produksinya, sedangkan kegiatan produksi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah.

Dalam hal ini penganut model Neo Klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan regional cenderung melebar. Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar.

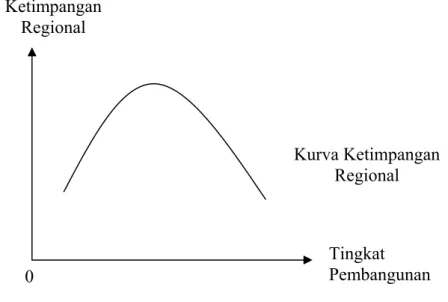

Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju maka ketimpangan regional akan berkurang. Perkiraan ini kemudian dikenal sebagai Hipotesa Neo Klasik yang digambarkan pada grafik 2.1 berikut :

Ketimpangan Regional Kurva Ketimpangan Regional Tingkat Pembangunan 0

Gambar 2.1 Hipotesa Neo Klasik

3. Cumulative Causation Models. Teori ini dipelopori oleh Myrdal (1975)

dan kemudian diformulasikan lebih lanjut oleh Kaldor.

Teori ini berpandapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak hanya dapat diserahkan pada kekuatan pasar (market mechanism) tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan regional terutama untuk daerah-daerah yang relatif masih terbelakang.

4. Core Poriphery Models, yang mual-mula dikemukakan oleh Friedman

(1966).

Teori ini menekankan analisa pada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota (core) dan desa (periphery). Menurut teori ini, gerak langkah pembangunan daerah perkotaan akan lebih banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan daerah pedesaan tersebut juga sangat ditentukan oleh arah pembangunan

perkotaan. Dengan demikian aspek interaksi antar daerah (spatial interaction) sangat ditonjolkan.

Walaupun terdapat beberapa alternatif model pertumbuhan regional yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda, akan tetapi dalam prakteknya tidak ada keharusan untuk menerapkan hanya salah satu saja dari model tersebut. Ada kalanya dapat pula dilakukan penggabungan dari model-model tersebut agar cakupan pembahasan dan faktor penentu pertumbuhan menjadi lebih lengkap sesuai dengan potensi dan permasalahan yang terdapat pada daerah/wilayah yang bersangkutan.

2.2 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Pendapatan penduduk tidak selalu merata, bahkan yang sering terjadi justru sebaliknya. Manakala pendapatan terbagikan secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata, sebaliknya apabila pendapatan regional tersebut terbagi secara tidak merata (ada yang kecil, sedang dan besar) dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Semakin besar perbedaan pembagian pendapatan regional tersebut berarti semakin besar pula ketimpangan distribusi pendapatan. Terdapat berbagai ukuran kesenjangan regional mulai dari yang paling sederhana hingga paling rumit.

Dalam usaha untuk menekan laju ketimpangan ini, maka harus ditentukan kebijakan yang tepat. Pemilihan kebijakan yang tepat akan menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh

pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan semua pelaku ekonomi dalam pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.2.1 Hipotesa Neo Klasik

Kuznets (1976), seperti dikutip oleh Todaro (2004) mengemukakan Hipotesis Neo Klasik tentang ketimpangan wilayah (regional disparity) mengikuti suatu pola yang berbentuk huruf U terbalik (gambar 2.1), dimana pada proses permulaan pembangunan, ketimpangan wilayah akan cenderung meningkat. Akan tetapi apabila pembangunan berlanjut terus dan mobilitas modal serta tenaga kerja telah lancar, barulah ketimpangan wilayah mulai berkurang.

Berdasarkan hipotesa ini, dapat diambil suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah.

Kebenaran Hipotesa Neo Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jefrey G. Williamson pada tahun 1966 melalui suatu studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data time series dan cross section. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa Neo Klasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik.

Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mula-mula ditemukan Jefrey G. Williamson yang digunakan dalam studinya pada tahun 1966 disebut dengan Williamson Indeks/Indeks Williamson. Secara statistik, indeks ini

adalah coefficient of variation yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan.

Istilah Williamson Indeks muncul sebagai penghargaan kepada Jefrey G. Williamson yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah dan indeks ini cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai data dasar. Formulasi indeks Williamson ini secara statistik dapat ditampilkan sebagai berikut :

Vw = Y n F Y Yi ) * i/ ( 2

dimana :Vw = indeks Williamson (Nilai Vw antara 0 dan 1) Yi = PDRB di kota ke i

Ỹ = Rata-rata PDRB seluruh kota penelitian. fi = Penduduk di kota i

n = Total penduduk seluruh kota penelitian.

2.3. Pengeluaran Pemerintah Daerah

Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, terutama pengeluaran pemerintah untuk mengatur hubungan dalam masyarakat seperti: hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Kebijakan ini dikaitkan dengan peranan pemerintah sebagai penyedia dari barang publik.

Pengeluaran pemerintah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan dari pemerintah daerah. Variabel ini digunakan untuk mengukur pengeluaran pemerintah yang tidak memperbaiki produktivitas perekonomian. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang tidak produktif, semakin kecil tingkat pertumbuhan perekonomian daerah.

Anaman (2004), dikutip dari Sihotang (2006) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positip bagi pertumbuhan ekonomi.

2.3.1. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah Daerah 2.3.1.1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi: belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang pemerintah serta jumlah pengeluaran lain.

Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut

antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen/lembaga negara non departemen dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

2.3.1.2 Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan nonfisik. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu dapat disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan.

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa 2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payments. Transfer payment adalah pos yang mencatat pembayaran atau pemberian pemerintah langsung kepada warganya yang meliputi pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pension, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis, transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan gaji pegawai, meskipun administrasi keduanya berbeda (Boediono, 2001).

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan semakin banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

2.3.2 Teori Pengeluaran Pemerintah 2.3.2.1. Teori Makro

a. Model Pembangunan Tentang Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (2003) yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas.

b. Hukum Wagner

Pengamatan empiris oleh Wagner (2005) terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Wagner menamakan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (law of

c. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Pandangan mereka mengenai pengeluaran pemerintah adalah bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Menurut Peacock dan Wiseman (1961), perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah pada gilirannya mengakibatkan pengeluran pemerintah meningkat pula. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah.

Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau ekstenalitas lainnya maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan dimaksud. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang.

2.3.2.2. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan

jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Sebagai contoh, misalnya pemerintah menetapkan akan membuat sebuah pelabuhan udara baru. Pelaksanaan pembuatan pelabuhan udara baru tersebut menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta, seperti semen, baja, alat-alat pengangkutan dan sebagainya.

2.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan komponen penting dan vital terhadap pembangunan terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga berfungsi meningkatkan produktivitas, selain dari itu kemampuan untuk menyerap teknologi memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan mendapatkan pekerjaan atau pendapatan yang semakin tinggi di masa yang akan dating dan juga menyatakan bahwa membuat keputusan umtuk melakukan investasi pada human capital.

Asumsi dasar teori human capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilan melalui pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti di satu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Akan tetapi di pihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti pendidikan tersebut. Selain penundaan menerima penghasilan, orang yang melanjutkan pendidikan harus

membayar biaya secara langsung seperti: uang sekolah, pembelian buku-buku, biaya transportasi, dan lain-lain dan juga biaya tidak langsung.

Dalam hal ini, tingkat penghasilan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jelas ketimpangan pendapatan akan bertambah atau semakin besar mengingat para pelajar dari keluarga yang berpenghasilan tinggi jauh lebih besar peluangnya untuk meneruskan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak dari pekerja atau petani miskin dalam prakteknya sangat sulit meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan demikian, sistem pendidikan yang pada umumnya di negara yang sedang berkembang justru meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakatnya.

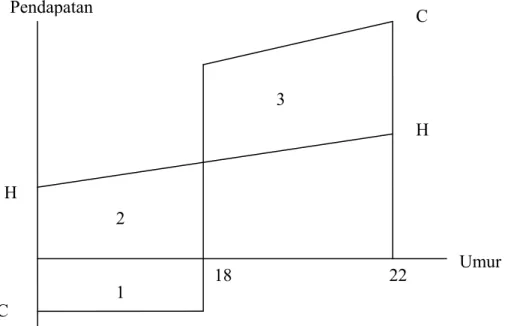

Pendapatan

Gambar 2.3 Teori Human Capital (Pengambilan Keputusan untuk Melanjutkan Sekolah) 3 Umur 2 18 22 1 C H H C Sumber : Todaro (2004)

a) Garis HH : Pendapatan jika bekerja pada usia 18 tahun (Diasumsikan tamat SMA/Sederajat).

b) Garis CC : Pendapatan jika bekerja pada usia 22 tahun ( Diasumsikan tamat Sarjana).

c) Daerah 1 : Biaya-biaya langsung pendidikan (direct cost). Adapun yang dimaksud adalah segenap biaya moneter (uang) yang harus dipikul siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan. Biaya-biaya ini meliputi: iuran sekolah, buku-buku, pakaian seragam, biaya transportasi, dan lainnya.

d) Daerah 2 : Biaya-biaya tidak langsung pendidikan (indirect cost). Investasi dalam pendidikan seorang anak bukan hanya meliputi biaya langsung ataupun biaya-biaya moneter (uang) yang harus dikeluarkan secara nyata, akan tetapi juga biaya-biaya yang berupa pendapatan potensial yang harus dikorbankan, apalagi jika si anak sudah mencapapai umur dimana ia mulai dapat memberikan sumbangan produktifnya kepada penghasilan keluarga.

Pada tahap ini, untuk setiap tahun si anak berada di sekolah akan berarti hilangnya sejumlah penghasilan yang sedianya dapat dihasilkan oleh individu tersebut bila ia menggunakan waktunya untuk bekerja untuk keluarga.

2.5. Industri

2.5.1 Pengertian Industri

Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif sedangkan pengertian secara sempit, industri adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu

barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (assembling).

Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi (Dumairy, 1996).

Dalam pengertian kedua, kata industri sering disebut sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan industri.

2.5.2. Klasifikasi Industri

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara,

penggolongan industri dibagi atas empat golongan dengan didasarkan pada banyaknya jumlah tenaga kerja tanpa melihat alat yang digunakan dalam proses peroduksinya. Keempat golongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Industri Rumah Tangga, jumlah tenaga kerja 1-4 orang 2. Industri Kecil, jumlah tenaga kerja 5-19 orang

3. Industri Sedang, jumlah tenaga kerja 20-99 orang 4. Industri Besar, jumlah tenaga kerja > 100 orang.

Untuk keperluan perencanaan negara, anggaran negara dan analisis pembangunan, pemerintah membagi sektor industri menjadi tiga subsektor, yaitu:

1. Subsektor industri pengolahan nonmigas; 2. Subsektor pengilangan minyak bumi; 3. Subsektor pengolahan gas alam cair.

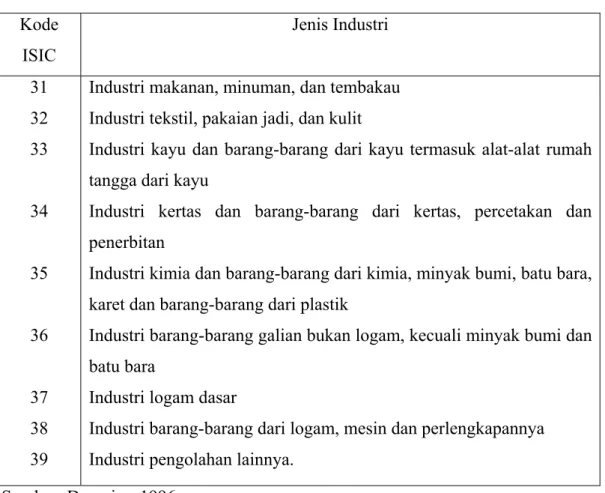

Berdasarkan kode ISIC (International Standard of Industrial Classification) atau KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) dua digit, industri dapat digolongkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jenis Industri Berdasarkan KLUI Kode ISIC Jenis Industri 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Industri makanan, minuman, dan tembakau Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit

Industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga dari kayu

Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan

Industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan barang-barang dari plastik

Industri barang-barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara

Industri logam dasar

Industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya Industri pengolahan lainnya.

Sumber: Dumairy, 1996

2.5.3. Teori Pertumbuhan Industri

dipercaya di seluruh dunia sebagai satu-satunya sektor yang membawa suatu perekonomian menuju kemakmuran. Sektor industri dijadikan leading sector sebab sektor ini mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan sektor pertanian. Kelebihan sektor industri antara lain: produknya mempunyai dasar tukar (term of trade) yang tinggi, nilai tambah besar, bagi pengusaha mempunyai keuntungan besar dan proses produksinya lebih bisa dikendalikan manusia.

Dalam implementasinya ada 4 teori yang dilaksanakan oleh beberapa negara yang melandasi industrialisasinya (Dumairy, 1996). Teori-teori tersebut adalah:

1. Keunggulan komparatif (comparative advantage), jenis industri yang dikembangkan oleh negara yang menganut teori ini adalah industri yang merupakan keunggulan komparatif negara itu.

2. Keterkaitan industri (industrial linkage), jenis industri yang dikembangkan oleh negara yang menganut teori ini adalah yang mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor lain.

3. Penciptaan kesempatan kerja (employment creation), jenis industri yang dikembangkan oleh negara yang menganut teori ini adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

4. Loncatan teknologi (technology jump), jenis industri yang dikembangkan oleh negara yang menganut teori ini adalah industri yang mempunyai teknologi tinggi sehingga akan terjadi alih teknologi bagi sektor lain.

2.5.4. Peranan Sektor Industri Terhadap Pembangunan Daerah

Pembangunan industri di daerah merupakan bagian dari segi pembangunan industri secara nasional, dimana keberhasilan dari pembangunan industri di daerah

merupakan salah satu kunci pokok suksesnya pelaksanaan pembangunan industri nasional. Perkembangan industri baik industri besar, sedang maupun kecil menjadi sasaran utama di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, yang akan mengalami perubahan ke arah yang lebih sempurna. Dalam rangka menuju era industrialisasi semua sektor industri harus berkembang sesuai dengan kebijakan industri nasional yaitu: industri harus didukung oleh partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dan dibina secara langsung melalui sentra-sentra industri dengan mengaitkan program pembangunan industri dengan pusat pengembangan wilayah kawasan industri.

Sektor industri harus dikembangkan karena merupakan sektor yang potensial dalam membantu suksesnya pelaksanaan pembangunan dimana sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, mempunyai peluang pasar yang lebih baik bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Adanya penduduk yang sangat padat di Indonesia dalam arti kuantitasnya besar memang mempunyai segi positif yaitu memberi sumber daya manusia yang besar bagi sektor industri yang sedang tumbuh dan berkembang. Sektor industri merupakan salah satu media untuk menyediakan lapangan kerja di samping sektor lainnya. Sektor industri sebagai salah satu sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.

Adanya sasaran yang hendak dicapai dalam program pembangunan nasional yaitu menempatkan sektor industri sebagai penyedia lapangan kerja merupakan titik tolak dalam mengupayakan manusia Indonesia menjadi kekuatan utama dalam pembangunan. Untuk dapat menampung penyediaan tenaga kerja,

yang demikian secara produktif maka dibutuhkan pertumbuhan disektor industri dimana penyerapan tenaga kerja ini akan dapat mengurangi pengangguran.

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara melalui pembangunan di sektor industri yang mana pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah Sumatera Utara bertujuan untuk mempercepat proses industrialisasi sehingga dapat menciptakan struktur ekonomi yang sehat. Pengembangan industri yang diarahkan kepada usaha yang berorientasi ekspor sekaligus dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri serta menyerap tenaga kerja yang ada.