BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Biologi Kelapa dan Peran kelapa bagi Manusia (Cocos nucifera L.) 2.1.1 Deskripsi Kelapa

Kelapa (Cocos nucifera L) merupakan tanaman yang berasal dari famili

Arecaceae dan satu – satunya genus dari Cocos (Harries & Foale, 2011). Berdasarkan hasil penemuan fosil dan data molekuler, kelapa dipercaya berasal dari kawasan Asia Tenggara (Chan & Elevitch, 2006 ; Young S. et al., 2010) dan selanjutnya menyebar ke Amerika Latin, Karibia hingga ke Afrika. Pada saat ini, kelapa tumbuh dan tersebar di 200 negara di dunia khususnya negara tropis (Gomes - Copeland et al., 2015).

Tanaman kelapa mempunyai akar serabut yang kaku dan besar seperti tambang, panjangnya dapat mencapai 6 m dengan diemeter 1 cm serta mayoritas menembus ke tanah dengan kedalaman sekitar 1,5 m (Ohler & Magat, 2016). Jumlah akar kelapa dapat mencapai sekitar 2000 – 4000 buah yang dapat ditemui pada pangkal batang (Chan & Elevitch, 2006).

melengkung karena faktor lingkungan, berwarna abu-abu terang dan memiliki bekas-bekas daun yang mati atau luruh. Pada ujung batang terkumpul daun yang tersusun secara berjejal – jejal seperti sirip pada bagian ujung batang membentuk roset batang (Ohler & Magat, 2016).

Daun kelapa memiliki panjang mencapai 5 m, dengan panjang tangkai sekitar 75 – 150 cm (van Steenis et al., 2005). Pada bagian dasar, tangkai daun menebal sehingga mampu menempel dengan sangat kuat pada batang. Dalam setiap satu tangkai daun terdapat sekitar 200 – 250 anak daun yang bentuk lanset dengan panjang dapat mencapai sekitar 50 – 150 cm dan lebar 1 – 1,5 cm serta memiliki ujung yang keras dan lancip (Ohler & Magat, 2016).

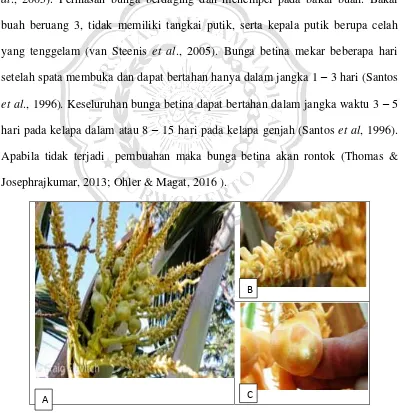

Kelapa memiliki bunga yang terletak di setiap ketiak daun (aksiler) dan mampu menghasilkan bunga sebanyak 12 -15 buah tandan bunga per tahunnya (Chan & Elevitch, 2006) Pada waktu masih muda, bunga kelapa dilindungi oleh seludang bunga (mancung, spatha) yang besar, kuat, dan tebal (Gambar 2.1.A).

Bunga kelapa tergolong bunga majemuk yang memiliki bunga jantan dan bunga betina terpisah, namun berada pada satu spikelet (tandan,Tjitrosoepomo, 2000; Ohler & Magat, 2016).. Bunga yang sudah dewasa dapat memiliki panjang mencapai 2 meter dan bercabang-cabang sekitar 40 spikelet lancip (Ohler & Magat, 2016).

Pada setiap spikelet, terdapat 1 sampai 3 bunga betina di bagian dasar dan sekitar 200 sampai 300 bunga jantan di bagian atasnya (Gambar 2.1.A, Ohler & Magat, 2016). Dengan demikian setiap tandan bunga dapat memiliki sekitar 10 – 50 bunga betina.

rudimentair lancip (Ohler & Magat, 2016). Bunga jantan mekar dimulai dari bunga yang berada di ujung spikelet dan diikuti oleh bunga ke arah dasar spikelet. Setiap bunga jantan akan mekar dan masak sekitar 1 hari sebelum rontok. Keseluruhan bunga jantan akan mekar membutuhkan waktu sekitar 16 sampai 22 hari tergantung kultivar (Santos et al., 1996).

Bunga betina (Gambar 2.1.C) memiliki ukuran yang lebih besar dari bunga jantan dengan bentuk bulat telur berdiameter 2 sampai 3 cm (van Steenis et al., 2005). Perhiasan bunga berdaging dan menempel pada bakal buah. Bakal buah beruang 3, tidak memiliki tangkai putik, serta kepala putik berupa celah yang tenggelam (van Steenis et al., 2005). Bunga betina mekar beberapa hari setelah spata membuka dan dapat bertahan hanya dalam jangka 1 – 3 hari (Santos

et al., 1996). Keseluruhan bunga betina dapat bertahan dalam jangka waktu 3 – 5 hari pada kelapa dalam atau 8 – 15 hari pada kelapa genjah (Santos et al, 1996). Apabila tidak terjadi pembuahan maka bunga betina akan rontok (Thomas & Josephrajkumar, 2013; Ohler & Magat, 2016 ).

Gambar 2.1 Bunga majemuk pada aksiler (A) bunga jantan (B) bunga betina (C) (Sisunandar, 2008; Foale & Harries., 2011)

A

B

Setelah terjadi polinasi dan fertilisasi, buah mulai terbentuk dan menjadi masak membutuhkan waktu sekitar 12 bulan (van Steenis et al., 2005). Buah kelapa memiliki bentuk, ukuran, warna, dan komposisi buah yang berbeda beda tergantung kultivar dan kondisi lingkungan tanaman. Pada umumnya, kelapa memiliki buah berukuran panjang 20 – 30 cm dengan berat sekitar 850 - 3700 gram (Chan & Elevitch, 2006 ).

Buah kelapa termasuk dalam golongan buah batu karena memiliki 3 lapisan kulit yaitu kulit bagian luar (eksokarp) yang tipis (0,1 mm) yang mengkilap dan memiliki berwarna tertentu tergantung kultivarnya ketika masih muda. Buah dewasa akan berubah warna menjadi coklat dan akan berwarna abu abu saat buah kering. Bagian tengah (mesokarp) memiliki serabut yang tebal (4 – 8 cm), berwarna putih ketika muda dan berubah menjadi coklat ketika sudah masak. Bagian kulit dalam (endokarp) merupakan bagian yang keras sangat keras dan berkayu serta cukup tebal (3 – 6 mm) berwarna coklat tua yang biasa disebut tempurung (Ohler & Magat, 2016). Di dalam tempurung inilah terdapat biji kelapa.

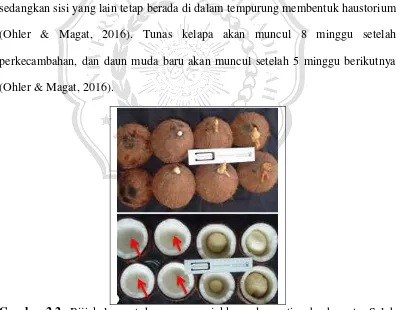

Pada endosperm yang keras terdapat embrio yang memiliki ukuran panjang 0,5 cm sampai 1 cm dengan berat sekitar 0,1 g tergantung umur embrio dan kultivar. Setiap biji memiliki embrio sebanyak satu buah (Foale, 2003; Ohler & Magat, 2016). Keberadaan embrio di dalam endosperm akan terlihat jika biji dibelah, ditandai dengan posisi endosperm yang melipat ke dalam pada salah satu sisi yang terdapat tiga buah mata. Embrio juga dapat ditandai tepat pada salah satu mata yang lunak dari ketiga mata pada temputung (Ohler & Magat, 2016)

Pada saat terjadi perkecambahan, embrio kelapa akan membesar dengan bagian apikal akan muncul dari tempurung kelapa melalui mata yang lunak, sedangkan sisi yang lain tetap berada di dalam tempurung membentuk haustorium (Ohler & Magat, 2016). Tunas kelapa akan muncul 8 minggu setelah perkecambahan, dan daun muda baru akan muncul setelah 5 minggu berikutnya (Ohler & Magat, 2016).

2.1.2 Kultivar

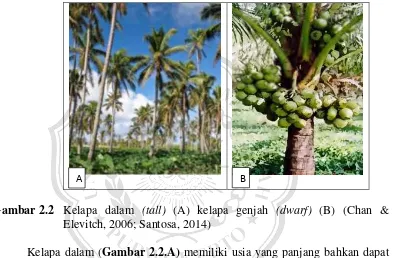

Tanaman kelapa mempunyai keragaman kultivar yang tinggi. Berdasarkan morfologinya, (Gambar 2.1.2) kelapa digolongkan menjadi dua tipe utama yaitu kelapa tipe dalam (tall, kadang-kadang diberi nama sebagai varietas typica) dan tipe genjah (dwarf, kadang-kadang disebut varietas nana) .

Gambar 2.2 Kelapa dalam (tall) (A) kelapa genjah (dwarf) (B) (Chan & Elevitch, 2006; Santosa, 2014)

Kelapa dalam (Gambar 2.2.A) memiliki usia yang panjang bahkan dapat mencapai 100 tahun dengan tinggi pohon dapat mencapai lebih dari 30 m sedangkan pada kelapa genjah (Gambar 2.2.B) dapat mencapai usia sekitar 60 tahun dengan tinggi pohon maksimal hanya mencapai 20 m (Foale & Harries, 2009). Perbedaan kedua tipe kelapa juga dapat diamati dengan mudah seperti pada kelapa dalam memiliki batang dengan pangkal yang besar membentuk bole, sedangkan kelapa genjah memiliki batang dengan pangkal tanpa bole (gambar). Ukuran daun juga menunjukkan perbedaan yang nyata antara kelapa dalam dan kelapa genjah, dimana kelapa dalam memiliki daun yang lebih besar dan panjang dibandingkan dengan kelapa genjah.

Perbedaan lain yang dapat diamati pada kelapa dalam dan kelapa genjah adalah dilihat dari ukuran dan jumlah buah yang dihasilkan. Kelapa dalam memiliki ukuran yang relatif besar namun jumlah yang dihasilkan relatif sedikit. Sedangkan kelapa genjah memiliki ukuran yang relatif kecil namun jumlah buah yang dihasilkan pertandan banyak.

Kelapa dalam menghasilkan bunga lebih lama sekitar 8 sampai 10 tahun dibandingkan dengan kelapa genjah hanya mampu menghasilkan bunga sekitar 3 – 5 tahun setelah tanam (Chan & Elevitch, 2006). Bunga pada kelapa memiliki sifat protandrous yang berarti bunga jantan kelapa masak lebih dulu setelah itu baru bunga betina kelapa. Oleh karena itu, sebagian besar pohon kelapa dalam perlu dilakukan penyerbukan silang. Pada kelapa genjah, bunga betina mulai masak tidak terlalu lama setelah bunga jantan sehingga sebagian besar kelapa genjah melakukan penyerbukan sendiri.

adalah Nias Yellow Dwarf, yaitu kelapa genjah dengan warna buah kuning berasal dari Nias, Sumatera Utara (Bourdeix, 2012) maupun Kopyor Green Dwarf merupakan kelapa genjah yang memiliki buah kopyor dan berwarna hijau (Bourdeix, 2012).

Pada tahun 2012 terdapat 419 kultivar kelapa yang terdiri atas 319 kultivar kelapa dalam dan 100 kultivar kelapa genjah. Di antara jumlah tersebut Indonesia memiliki hampir seperempatnya, yaitu 105 kultivar yang terdiri atas 82 kultivar kelapa dalam dan 23 kultivar kelapa genjah (Bourdeix, 2012). Pada saat ini diperkirakan masih banyak kultivar di Indonesia yang belum diidentifikasi dan dipublikasikan. Menurut Novarianto (2008), Indonesia masih memiliki sekitar 400 kultivar baru yang belum teridentifikasi dan masih tumbuh di kebun petani ataupun di tempat terpecil.

2.1.3 Nilai Sosial Ekonomi Kelapa

Tanaman kelapa mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki peran yang snagat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya rakyak Indonesia. Pohon kelapa disebut juga pohon kehidupan (tree of life) karena hampir semua bagian dari pohon tersebut bermanfaat bagi kehidupan masyarakat mulai dari akar, batang (kayu), daun, dan buah.

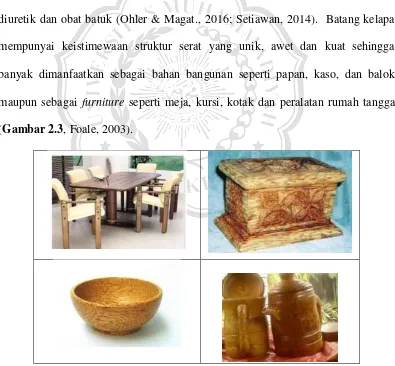

Meskipun pada umumnya akar kelapa digunakan sebagai bahan bakar, namun bagian kelapa tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obat anti-piretik, diuretik dan obat batuk (Ohler & Magat., 2016; Setiawan, 2014). Batang kelapa mempunyai keistimewaan struktur serat yang unik, awet dan kuat sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti papan, kaso, dan balok maupun sebagai furniture seperti meja, kursi, kotak dan peralatan rumah tangga (Gambar 2.3, Foale, 2003).

Gambar 2.3 Furniture meja, kursi, kotak dan peralatan rumah tangga dari batang kelapa (Foale., 2003; http://www.dinomarket.com/Pasar Dino/44736338/Jual-Mangkok-Kayu-Kelapa/;

Daun kelapa yang telah tua banyak dimanfaatkan sebagai atap bangunan, tikar, keranjang, tas, dan topi (Foale, 2003). Tulang daun kering dapat dimafaatkan sebagai sapu lidi sedangkan pelepah daun bagian dasar digunakan sebagai kayu bakar (Foale, 2003). Daun kelapa yang muda banyak dimanfaatkan untuk upacara adat dan keagamaan seperti digunakan untuk umbul-umbul, pembungkus ketupat maupun hiasan pada pesta perkawinan (Ohler & Magat, 2016; Pratiwi., 2013).

Bunga kelapa merupakan bagian yang penting karena dapat disadap untuk diambil niranya. Nira kelapa merupakan getah yang rasanya manis, mengandung sekitar 15%, dapat diminum secara langsung sebagai minuman tradisional ataupun dapat difermentasi menjadi tuak atau minuman anggur beralkohol (Ohler & Magat, 2016). Mayoritas nira saat ini diolah lebih lanjut menjadi gula merah ataupun gula kristal (gula semut/brown sugar) yang mempunyai nilai ekspor tinggi.

Bagian buah yang paling penting pada tanaman kelapa adalah daging buah (endosperm). Daging buah kelapa dikeringkan untuk menghasilkan kopra atau diekstrak untuk menghasilkan minyak goreng, santan (coconut milk), atau dapat digunakan untuk menghasilkan minyak dengan kualitas tinggi (virgin coconut oil, VCO). Sisa pengolahan minyak kelapa (bungkil kelapa) juga dapat digunakan sebagai pakan ternak (Foale, 2003; Ohler & Magat, 2016). Di dalam buah juga terdapat air kelapa yang mempunyai rasa yang manis serta dapat digunakan untuk mencegah dehidrasi sebagai minuman segar ataupun diolah lebih lanjut menjadi

nata de coco (Ohler & Magat, 2016).

2.1.4 Budidaya Kelapa dan Permasalahannya

Kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan salah satu tanaman perkebunan penghasil devisa terbesar keempat dari sektor perkebunan di Indonesia setalah kelapa sawit, karet dan kopi (FAO, 2016). Pada tahun 2014, Indonesia merupakan negara yang memiliki luas area perkebunan kelapa sekitar 3,08 juta Ha dengan total produksi mencapai 19,9 juta ton ( FAO, 2016)

Serangan hama kumbang badak (Oryctes rhinoceros) ataupun belalang pedang (Sexava nubila) menyebabkan turunnya luas area perkebunan kelapa di di beberapa tempat di Indonesia. Kumbang badak menyerang pucuk dan pangkal daun muda yang belum membuka dengan cara menggerek dan memakan helaian daun sehingga mengakibatkan daun terpotong-potong atau tergunting membentuk huruf “V” bila telah terbuka. Pada tahun 2005 di Jawa Tengah, serangan O.

Rhinoceros mengakibatkan kerugian mencapai sekitar 10 Miliar rupiah (Mulyono, 2007). Selain itu pada tahun 2014, serangan hama tersebut juga terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang mengakibatkan lebih dari 5000 pohon kelapa mengalami kematian (Kustantini, 2014). Hama belalang pedang (Sexava nubila) juga banyak mengakibatkan kerusakan perkebunan kelapa seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas area perkebunan kelapa yang terserang hama tersebut mencapai16 ribu Ha dengan total keugian mencapai sekitar Rp. 26,3 milyar pada tahun 2012 (Wagiman et al., 2012). Hama tersebut menyerang daun muda maupun tua serta dapat merusak bunga dan kulit buah.

daerah Kalimantan Timur (Lolong & Motulo, 2014). Penyakit busuk pucuk juga mengakibatkan kematian lebih dari 70 ribu pohon kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2007 (Lolong, 2010).

Faktor lain yang diduga menjadi penyebab menurunnya luas area perkebunan kelapa di Indonesia adalah meningkatnya alihfungsi lahan menjadi lahan perkebunan yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi seperti kelapa sawit dan kopi, pembangunan jalan, lahan pemukiman maupun pabrik. Salah satu contoh alih fungsi lahan terjadi di kebun plasma nutfah kelapa di Paniki, Manado, Sulawesi Utara menjadi lokasi olahraga pacuan kuda (Novarianto, 2008). Alih fungsi lahan perkebunan kelapa menjadi perumahan dan area industri juga terjadi setiap tahun dengan persentase luas lahan menurun sekitar 5 sampai 10 % (http://www.republika.co.id, 2014).

Faktor terakhir yang menjadi penyebab berkurangnya luas area perkebunan kelapa adalah bencana alam. Sebagai contoh bencana alam tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 telah mengakibatkan hilangnya perkebunan kelapa sekitar 10 ribu hektar (9,28 %) (aceh.antarnews.com, 2014).

2.2 Konservasi Kelapa dan Permasalahannya

Indonesia merupakan negara keanekaragaman hayati kelapa paling tinggi di dunia . Pada tahun 2012, Indonesia memiliki 105 kultivar kelapa yang terdiri atas 82 kultivar kelapa tipe dalam dan 23 kultivar kelapa tipe genjah. Angka tersebut merupakan 25 % dari total kultivar kelapa yang telah diketahui di dunia (419 kultivar kelapa; Bourdeix, 2012). Diperkirakan, Indonesia masih memiliki sekitar 400 kultivar kelapa yang belum teridentifikasi dan hidup di kebun petani maupun daerah terpencil (Novarianto, 2008). Oleh karena itu perlu upaya dilakukan untuk melestarikan plasma nutfah kelapa di Indonesia.

2.2.1 Konservasi In Situ

Salah satu teknik konservasi kelapa paling mudah dan murah untuk dilakukan serta mampu menyimpan keragaman genetik yang lebih beragam (Dullo et al., 2005) adalah teknik konservasi secara in situ. Konservasi in situ

et al., 2005). Oleh karena itu perlu alternatif lain untuk melestarikan plasma nutfah kelapa di Indonesia.

2.2.2 Konservasi Ex Situ

Salah satu teknik konservasi yang memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan konservasi secara in situ adalah konservasi secara ex situ. Teknik tersebut memiliki banyak keunggulan seperti relatif aman dari alih fungsi lahan karena umumnya dimiliki oleh pemerintah, pengumpulan data jauh lebih rinci karena terdapat di satu wilayah dengan akses data yang lebih mudah, serta memiliki perawatan yang lebih intensif (Engelman, 2011).. Konservasi secara ex situ merupakan upaya melestarikan plasma nutfah kelapa di luar habitat aslinya. Teknik-teknik konservasi kelapa secara ex situ yang banyak dilakukan antara lain dalam bentuk kebun plasma nutfah, penyimpanan pollen, maupun penyimpanan embrio zigotik (Dullo et al., 2005).

2.2.2.1 Kebun Plasma Nutfah

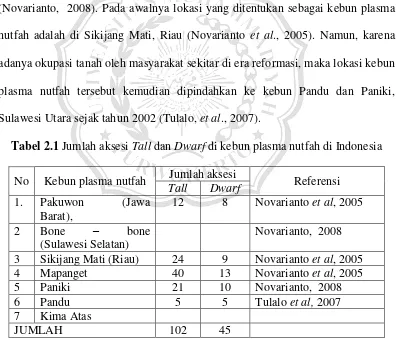

Tabel 2.1) yang berhasil mengkoleksi kelapa dalam sebanyak 95 aksesi pada tahun 2007.(Novarianto & Tampeke, 2008).

Bahkan, mulai tahun 1993, Indonesia telah ditetapkan oleh International Coconut Genetics Network (COGENT) sebagai salah satu lokasi kebun plasma kelapa nutfah bertaraf Internasional (International coconut genebank/ ICG) di antara lima lokasi di dunia. Indonesia merupakan lokasi kebun plasma nutfah untuk seluruh kultivar yang ditemukan di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur meliputi Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philipina, Thaliand, Vietnamdan China (Novarianto, 2008). Pada awalnya lokasi yang ditentukan sebagai kebun plasma nutfah adalah di Sikijang Mati, Riau (Novarianto et al., 2005). Namun, karena adanya okupasi tanah oleh masyarakat sekitar di era reformasi, maka lokasi kebun plasma nutfah tersebut kemudian dipindahkan ke kebun Pandu dan Paniki, Sulawesi Utara sejak tahun 2002 (Tulalo, et al., 2007).

Tabel 2.1 Jumlah aksesi Tall dan Dwarf di kebun plasma nutfah di Indonesia No Kebun plasma nutfah Jumlah aksesi Referensi

Tall Dwarf

perawatan yang lebih intensif untuk menghindari hama dan penyakit (Engelman, 2011). Namun demikian, perawatan kebun plasma nutfah membutuhkan biaya yang cukup besar serta belum aman dari ancaman bencana alam (kekeringan), hama maupun penyakit (Engelman, 2011). Oleh karena itu pengembangan teknik konservasi alternatif yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan plasma nutfah sangat dibutuhkan untuk menjamin keberadaan plasma nutfah yang berharga tersebut.

2.2.3 Penyimpanan Pollen Kelapa

Penyimpanan pollen merupakan salah satu upaya konservasi kelapa yang mudah untuk melindungi dari serangan hama dan penyakit serta bencana alam. Penyimpanan pollen biasanya digunakan untuk studi biokimia, dasar fisiologi, kesuburan dan bioteknologi dengan melibatkan ekspresi gen serta transformasi dan ferlitilisasi secara in vitro. Selain itu penyimpanan pollen juga penting untuk program pemuliaan tanaman (Panis & Lambardi, 2005; Engelman et al., 2007).

Penyimpanan pollen dapat dilakukan dengan penyimpanan jangka pendek dan jangka waktu yang panjang. Penyimpanan jangka pendek selama 2 sampai 6 bulan dilakukan dengan cara pollen dikeringkan kemudian dimasukkan kedalam plastik, divakum dan disimpan di dalam freezer (Dulloo, et al., 2005). Penyimpanan jangka panjang dilakukan dengan cara menyimpan pollen kering tersebut di dalam nitrogen cair – 1960C (Panella et al., 2009).

nutfah karena tidak membutuhkan ruang simpan yang besar, mudah untuk pertukaran plasma dalam jumlah besar, maupun aman dari hama dan penyakit (COGENT, 2008). Namun demikian, konservasi pollen hanya menyimpan setengah dari total informasi genetik yang dimiliki oleh kelapa (Engelmann et al., 2007)

2.2.4 Penyimpanan Embrio Zigotik Kelapa

Beberapa teknik telah dikembangkan untuk menyimpan embrio zigotik kelapa, baik untuk penyimpanan embrio dalam jangka pendek sampai menengah dan jangka panjang. Teknik penyimpanan embrio kelapa dalam jangka waktu pendek sampai menengah (short-to-medium term conservation) mampu menyimpan plasma nutfah embrio kelapa untuk jangka waktu 2 hingga 12 bulan (Engelmann, 1990) dapat dilakukan dengan penyimpanan secara in vitro maupun penyimpanan embrio yang dikeringkan dan disimpan di pada suhu rendah.

Penyimpanan embrio zigotik kelapa secara in vitro dapat dilakukan dengan cara memperpanjang lama waktu subkultur. Beberapa cara telah dilakukan untuk tujuan tersebut seperti menurunkan temperatur ruang kultur sampai 40C mampu digunakan untuk menyimpan embrio kelapa selama 3 bulan, menurunkan konsentrasi medium tanam (Karunaratne, 1988), penambahan senyawa yang mampu menurunkan penyerapan nutrisi (monitol), zat penghambat pertumbuhan maupun intensitas cahaya juga berperan menurunkan metabolisme tanaman (Sukendah & Cedo, 2005; Muhammed, 2013; Ledo et al, 2014).

Teknik penyimpanan embrio kelapa untuk jangka waktu yang pendek sampai menengah dapat pula dilakukan dengan cara embrio dikeringkan sampai kadar air sekitar 29 % dan embrio disimpan pada suhu -200C sampai -800C (Sisunandar et al., 2012). Cara tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Namun demikian, embrio yang disimpan dengan menggunakan teknik penyimpanan tersebut hanya mampu bertahan selama 26 minggu, serta memiliki tingkat keberhasilan untuk mendapatkan tanaman kembali dari embrio yang disimpan hanya sekitar 12% (Sisunandar et al., 2012). Oleh karena itu, alternatif penyimpanan embrio kelapa yang mampu digunakan untuk menyimpan embrio dalam jangka waktu yang lebih panjang dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi perlu diupayakan

2.2.5 Kriopreservasi Kelapa dan Permasalahannya

et al., 2013), pisang (Musa spp; Hardaningsih et al., 2012); rosella (Hibiscus sabdariffa L.;Harahap et al.,2015).

Terdapat empat tahapan yang harus dilakukan dalam teknik kriopreservasi adalah tahap pengeringan (dehidrasi), pembekuan (freezing), pencairan (thawing), dan pemulihan kembali (recovery).

2.2.5.1 Dehidrasi

Teknik dehidrasi bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam suatu jaringan yang akan dibekukan. Perlakuan awal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kropreservasi karena kadar air di dalam sel yang tinggi akan mengakibatkan terbentuk kristal es pada saat sel tersebut dibekukan. Akibatnya, sel tersebut akan mengalami kerusakan bahkan kematian sehingga tidak dapat disimpan dan tidak dapat disembuhkan (Panis & Lambardi, 2005). Oleh karena itu, semakin rendah kadar air yang tersisa di dalam sel maka semakin banyak sampel yang mampu hidup setelah pembekuan.

;Pammenter & Berjak, 2000), melur (Podocarpus neriifolius; Syamsuwida & Aminah, 2008), maupun kelapa (Cocos nucifera L.; Sisunandar et al ., 2010).

Saat ini, berbagai teknik dehidrasi telah banyak dikembangkan, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu dehidrasi secara fisik dan dehidrasi secara kimia atau kombinasi dari keduanya. Dehidrasi secara fisik dapat dilakukan dengan menggunakan laminar air flow (LAF) ataupun silica gel (Panis & Lambardi, 2005). Teknik dehidrasi dengan menggunakan LAF selama hampir 5 jam berhasil digunakan untuk mendehidrasi embrio zigotik labu siam (Sechium edule Jacq.Sw) dengan tingkat keberhasilan 30% (Abdelnour- Esquivel & Engelmann, 2002). Teknik yang sama dilakukan selama 0,5 jam juga berhasil digunakan pada embrio zigotik kopi robusta ( Coffea canephora) dengan tingkat keberhasilan 41 % maupun kopi arabika (C. Arabica L) dengan tingkat keberhasilan mencapai 95,8% (Abdelnour- Esquivel et al., 1992).

dalam larutan nirogen cair terbukti memiliki tingkat keberhasilan mencapai hampir 50 % (Gonzalez-Arnao et al., 1998).

2.2.5.2 Pembekuan (Freezing)

Salah satu faktor keberhasilan penyimpanan plasma nutfah adalah pada temperatur penyimpanan. Semakin rendah suhu penyimpanan yang digunakan, maka waktu penyimpanan sampel dapat bertahan lebih lama (Walter et al., 2004). Pada biji Lactuca sativa , penyimpanan pada suhu rendah (5 0C) hanya mampu bertahan selama 13 tahun, sedangkan penyimpnana pada suhu -18 0C biji mampu menyebabkan biji berhasil disimpan selama 150 tahun, bahkan penyimpanan biji pada suhu ultra rendah (-196 0C) mampu menyimpan biji lebih dari 3000 tahun (Walter et al., 2004).

2007), tunas apel (Malus domestica) tingkat keberhasilan mencapai 68% kultivar Romus dan 62% kultivar rootstock M16 Halmagyi et al., 2010). Teknik tersebut dapat menghindari terbentuknya kristal es didalam sel yang dilakukan dengan cara merendam secara langsung biji ke dalam nitrogen cair (-196 0C; Engelmann, 2004).

2.2.5.3 Pencairan (Thawing)

Pencairan (thawing) merupakan proses pengembalian sampel setelah direndam dalam suhu ultra rendah (nitrogen cair) untuk kembali ke suhu lingkungan. teknik thawing banyak dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan tanaman yang disimpan sebagai akibat dari memanasnya suhu dari lingkungan dari suhu beku menjadi suhu ruangan. Selama proses tersebut dapat terjadi pembentukan kristal sehingga merusak sel tanaman yang disimpan.

Oleh karena itu teknik thawing yang baik adalah teknik thawing yang tidak menyebabkan timbulnya kristal es sehingga menyebabkan sel yang disimpan mengalami kerusakan. Berdasarakan kecepatannya, theknik thowing dibedakan menjadi slow thawing dan rapid thawing. Teknik slow thawing merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan cara membiarkan cryotube dalam suhu ruang (sekitar 25 0C; Engelmann, 1990). Contoh penerapan teknik slow thawing telah mencapai keberhasilan 80% pada tanaman quina (Strychnos pseudoquina) dengan cara sampel dibiarkan di suhu ruangan selama 2 jam (Silva et al., 2012). Pada tanaman lain seperti Ekebargia capensis mengggunakan suhu ruang selama 30 menit sampel dapat dilelehakan (Peran et al., 2006).

kriopreservasi) ke dalam air yang bersuhu 40 0C selama kurang lebih 3 menit (Engelmann, 1990). Teknik rapid thawing tersebut berhasil diaplikasikan pada pir (Pyrus serotina; Oka et al., 1991), teh (Camellia sinensis L), nangka, (Artocarpus heterophyllus L) maupun cokelat (Theobroma cacao L; Chandel et al., 1995).

Teknik rapid thawing tersebut berhasil digunakan pada kotiledon embrio tanaman teh (Camellia sinensis L) dengan tingkat kebehasilan antara 75-80% bibit (Kim et al., 2002) maupun pada sumbu embrio nangka (Artocarpus heterophyllus

L dengan tingkat kelangsunghidupan 30% (Chandel et al., 1995).

2.2.5.4 Pemulihan (Recovery)

Dalam meningkatkan keberhasilan kriopreservasi terdapat tahap akhir dari teknik tersebut yaitu pemulihan kembali (recovery). Pada tahap pemulihan, sampel akan dikembalikan pada kondisi tempat tumbuh yangg optimal secara in vitro. Penggunaan medium dan teknik yang tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan sampel (Reed, 2007). Medium dasar yang sering digunakan dalam pemulihan tanaman kryopreservasi antara lain medium MS (Murasige & Skoog; Assy-bah & Engelman, 1992, 1993; N‟Nan et al., 2012), HEC (hibrid embrio culture medium; Rillo, 2004) serta Eeuwens Y3 (Gomes-Copelandet al., 2015).

krisan (Chysanthemum sp) memiliki tingkat keberhasilan pemulihan 40% (Zalewska & Kulus, 2013).

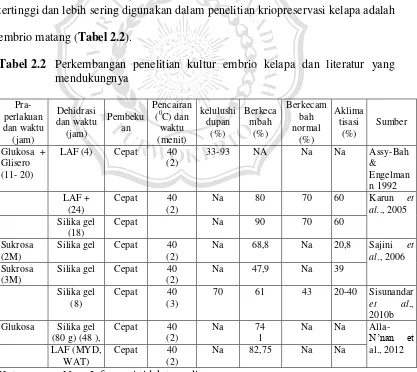

2.3 Perkembangan Penelitian Kriopreservasi Kelapa

Teknik kriopreservasi kelapa sampai saat ini masih terus dikembangkan. Terdapat beberapa eksplan tanaman kelapa yang telah dikembangkan menggunakan kriopreservasi, ada tiga jenis yaitu plumular (Bandupriya et al., 2007; N‟ann et al., 2014), embrio muda (Bajaj, 1984) maupun embrio matang. Namun demikian, eksplan tanaman kelapa yang memiliki tingkat keberhasilan tertinggi dan lebih sering digunakan dalam penelitian kriopreservasi kelapa adalah embrio matang (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Perkembangan penelitian kultur embrio kelapa dan literatur yang mendukungnya

Penelitian tentang kriopreservasi embrio kelapa telah dilaporkan oleh Assy-bah & Engelmann (1992) dengan cara embrio kelapa dikeringkan selama 4 jam di dalam LAF (laminar air flow) dan didehidrasi pada medium (MS makro dan mikro, Vitamin Morel & Wetmore, 41 mg/L, FeEDTA, 100 mg/L natrium askorbat) dengan penambahan 600 g/L sukrosa dan 15 % gliserol, dengan pH 5,5 selama 20 jam. Setelah dilakukan penyimpanan pada suhu -196 0C dan dilanjutkan dengan rapid thawing dan recovery, persentase embrio yang mampu bertahan hidup mencapai 93 %. Namun demikian, persentase kecambah yang berhasil tumbuh setelah disimpan serta jumlah bibit yang dihasilkan dari embrio yang telah disimpan belum dilaporkan.

Karun et al. (2005) melaporkan bahwa embrio kelapa yang telah dikeringkan menggunakan dengan menggunakan silika gel selama 18 jam kemudian disimpan pada suhu ultra rendah (-1960C) dan dilakukan rapid thawing

maupun recovery, sebanyak 90 % dari embrio yang disimpan berhasil tumbuh dan sekitar 70 % embrio berhasil berkecambah secara normal, namun hanya dan 60 % bibit yang dihasilkan berhasil diaklimatisasi. Namun demikian pada penelitian tersebut persentase bibit siap tanam yang dihasilkan dari embrio yang telah dikriopreservasi tidak dilaporkan. Pada penelitian tersebut digunakan embrio kelapa kultivar West Coast Tall.

Hampir 70 % embrio mampu bertahan hidup pada suhu ultra rendah, 61 % embrio mampu berkecambah dengan sekitar 40 % embrio mampu berkecambah secara normal (Sisunandar et al., 2010). Penelitian tersebut juga melaporkan bahwa di antara20 kultivar kelapa Indonesia yang disimpan, terdapat 5 kultivar yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi (30 – 40 %) setelah disimpan dalam suhu ultra rendah, 11 kultivar dengan tingkat keberhasilan sedang (10 – 30 %) dan 4 kultivar dengan tingkat keberhasilan rendah (kurang dari 10 %; Sisunandar et al., 2010).

Penelitian kriopreservasi embrio kelapa dengan menggunakan teknik dehidrasi juga telah dilakukan dengan cara embrio direndam dalam medium yang mengandung sukrosa 2 M yang dikeringkan menggunakan silica gel selama 24 jam. Setelah dilakukan penyimpanan di dalam nitrogen cair dan dilakukan rapid thawing dan recovery, hampir 70 % embrio yang disimpan berhasil dikecambahkan dan sekitar 20 % embrio yang berkecambah berhasil diaklimatisasikan. Namun demikian, persentase bibit yang siap tanam yang dihasilkan dari embrio yang telah dikriopreservasi belum dilaporkan (Sajini et al., 2006)

kecambah normal, maupun persentase embrio yang berhasil diaklimatisasikan belum dilaporkan.

Perkembangan teknik kriopreservasi kelapa sudah banyak dilakukan, namun masih dipandang perlu untuk dikembangkanlebih lanjut untuk meningkatkan keberhasilan kriopreservasi maupun diaplikasikan pada kultivar kelapa yang lain. Salah satu cara yang banyak dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan kriopreservasi tersebut adalah dengan menambahkan zat krioprotektan ke dalam medium dehidrasi seperti sorbitol.

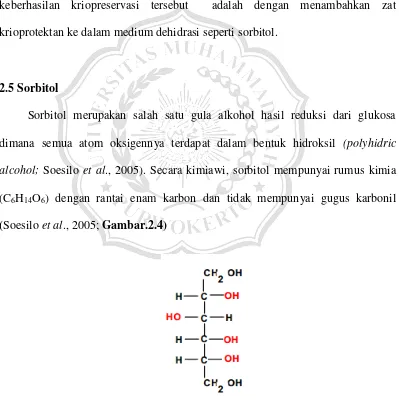

2.5 Sorbitol

Sorbitol merupakan salah satu gula alkohol hasil reduksi dari glukosa dimana semua atom oksigennya terdapat dalam bentuk hidroksil (polyhidric alcohol; Soesilo et al., 2005). Secara kimiawi, sorbitol mempunyai rumus kimia (C6H14O6) dengan rantai enam karbon dan tidak mempunyai gugus karbonil (Soesilo et al., 2005; Gambar.2.4)

Sorbitol memiliki sifat tidak dapat menembus membran sel karena memiliki ukuran yang relatif besar dengan berat molekul 182.17 g/mol sehingga digolongkan ke dalam non permeating cryoprotectant (Chen et al., 1984). Seperti diketahui, senyawa krioprotektan digolongkan menjadi dua macam, yaitu

penetrating cryoprotectant dan non-penetrating cryoprotectant. Senyawa golongan pertama dapat menembus membran sel sehingga dapat menurunkan pembentukan kristal es di dalam sel serta dapat menurunkan kemungkinan terjadinya dehidrasi di dalam sel selama proses pembekuan (Wowk, 2007). Namun demikian, penetrating cryoprotectant tersebut pada umumnya bersifat racun jika digunakan dalam konsentrasi tinggi sehingga dapat membunuh sel yang disimpan. Senyawa yang tergolong penetrating cryoprotectant seperti dimethyl sulfoksida, methanol, ethanol, maupun gliserol.

tinggi cairan krioprotektan di matriks ekstraselluler juga dapat menurunkan masukknya air ke dalam sel selama proses thawing sehingga hal tersebut juga dapat menghambat pembentukan kristal selama proses thawing.

Penggunaan senyawa non-penetrating cryoprotectant seperti sorbitol untuk meningkatkan keberhasilan kriopreservasi telah banyak dilaporkan. Pada Zizania texana, penambahan sorbitol sebesar 0,8 M ke dalam medium dehidrasi berhasil meningkatkan keberhasilan kriopreservasi dari 5 % pada medium dehidrasi tanpa penambahan sorbitol menjadi 75 % pada medium dehidrasi dengan penambahan sorbitol (Walters et al., 2002).

Penambahan sorbitol ke dalam medium dehidrasi juga dilaporkan mampu meningkatkan keberhasilan kriopreservasi kalus Solanum tuberosum dari 0 5 pada medium dehidrasi tanpa penambahan sorbitol menjadi sekitar 75 % pada medium dehidrasi dengan penambahan 0,7 M sorbitol (Dobbernack et al., 2011).

Penambahan sorbitol kedalam medium dehidrasi dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari gandum (Secale cereale L. cv Puma). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengisolasi jaringan protoplast dari daun gandum (Secale cereale L. cv Puma). Medium dehidrasi yang digunakan dengan ditambahkan 1,5 M sorbitol memiliki tingkat kelangsungan hidup 51% lebih tinggi dari medium dengan ditambahkan 1,03 M sorbitol dan 2 M etilen glikol hanya memiliki tingkat kelangsungan hidup sekitar 34% setelah disimpan dalam nitrogen cair (Langis dan Steponkus, 1990).

disimpan. Pada kriopreservasi embrio somatik Pinus pinaster, penambahan sorbitol ke dalam medium dehidrasi tidak dapat meningkatkan kelulushidupan embrio somatik secara signifikan setelah embrio disimpan pada suhu beku (Marum et al., 2004). Meskipun demikian, perlakuan tersebut mampu menurunkan potensial air di dalam sel dari -0,09 MPa pada perlakuan dehidrasi tanpa sorbitol menjadi -2,46 Mpa pada perlakuan dehidrasi dengan menggunakan sorbitol.

Upaya peningkatakan keberhasilan kriopreservasi tunas kentang dengan menambahkan sorbitol ke dalam medium dehidrasi juga tidak mampu meningkatkan persentase kelulushidupan tunas kentang setelah disimpan pada suhu beku. Bahkan perlakuan penambahan 0,5 M sorbitol ke dalam medium dehidrasi justru menurunkan tingkat kelulushidupan dari sekitar 50 % dengan perlakuan medium dehidrasi tanpa penambahan sorbitol menjadi hanya sekitar 30 % pada perlakuan medium dehidrasi dengan penambahan sorbitol (Halmagyi et al., 2005).